18,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Langen-Müller

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

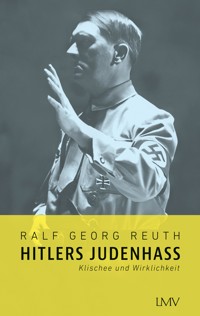

Ralf Georg Reuth behandelt in diesem Standardwerk die Frage, ob Adolf Hitler von Haus aus ein Antisemit war, oder ob sich eine Entwicklung und Herausbildung des entsetzlichen Antisemitismus bei Hitler historisch belegen lässt. Der Autor, der bereits viel beachtete Biografien zu Hitler und Goebbels vorgelegt hat, stellt Hitlers eigene Behauptung in Frage, denn letzterer beteuerte immer seinen schon seit seiner Zeit in Wien bestehenden Hass auf Juden.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 395

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

RALF GEORG REUTH

HITLERS

JUDENHASS

Klischee und Wirklichkeit

Distanzierungserklärung:

Mit dem Urteil vom 12.05.1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite gegebenenfalls mit zu verantworten hat. Dies kann, so das Landgericht, nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Wir haben in diesem E-Book Links zu anderen Seiten im World Wide Web gelegt. Für alle diese Links gilt: Wir erklären ausdrücklich, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten in diesem E-Book und machen uns diese Inhalte nicht zu Eigen. Diese Erklärung gilt für alle in diesem E-Book angezeigten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen Links führen.

© 2025 LMV, ein Imprint der Langen Müller Verlag GmbH, Thomas-Wimmer-Ring 11, 80539 München

Alle Rechte vorbehalten

Wir behalten uns auch die Nutzung von uns veröffentlichter Werke

für Text und Data Mining im Sinne von §44b UrhG ausdrücklich vor.

Umschlaggestaltung: Sibylle Schug, München

Umschlagmotiv: © Scherl/Süddeutsche Zeitung Photo

Satz: Ralf Paucke, Langen Müller Verlag

Satz und E Book Konvertierung: Satzwerk Huber, Germering

ISBN: 978-3-7844-8493-8

www.langenmueller.de

Kurt Reuth

1919–1994

in memoriam

»Wenn jeder Versuch, den Faschismus (und Nazismus) zu historisieren und a fortiori ihn mit anderen

Phänomenen der Gegenwart zu vergleichen, als ein schuldhafter Versuch des ›Verstehens‹ im Hinblick auf die von diesem Regime begangenen Verbrechen betrachtet wird, dann bleibt den Historikern […] nichts anderes übrig, als zu schweigen.«

(François Furet 1998)1

Inhalt

Vorwort zur Neuauflage

Einleitung

Historisierung statt Ideologisierung

Das Unerhörte

Der frühe Judenfreund

Die heruntergespielte Tatsache

Der Soldatenrat der »jüdischen Räterepublik«

Das Tabu

Radikal-Antisemitismus als Reflex auf den »jüdischen Bolschewismus«

Die unbequeme Kausalität

Radikal-Antisemitismus als Reflex auf den »jüdischen Kapitalismus«

Das Unfassliche

Der Weltverschwörungstheoretiker

Die bestrittene Konsequenz

Programmatiker bis zur Weltzerstörung

Anhang

Anmerkungen

Quellen- und Literaturverzeichnis

Personenregister

Vorwort zur Neuauflage

Sechzehn Jahre ist es her, dass »Hitlers Judenhass« erschienen ist. Die Resonanz auf das Buch, das die Ursprünge von Hitlers Vernichtungsantisemitismus und damit des Holocausts auf seine Zeit in München nach dem Ersten Weltkrieg datiert, war in den bildungsbürgerlichen Blättern FAZ und Welt – positiv, ohne dass allerdings auf die Dimension des Ganzen eingegangen worden wäre. Noch gut erinnerlich ist dem Autor daher die Anmerkung des Historikers Manfred Funke, der in seiner wohlmeinenden Buchbesprechung im Rheinischen Merkur von der »Gischt der politischen Korrektheit« schrieb und »solides Ölzeug« demjenigen empfahl, der solche Ergebnisse verbreite und damit an der etablierten Forschung rühre, für die Hitlers fanatischer Antisemitismus viele Jahre zuvor in Wien begonnen hatte.

»Solides Ölzeug« schien vor allem auch deshalb angebracht, weil »Hitlers Judenhass« auch das an den historischen Seminaren des Landes allgegenwärtige sozialgeschichtliche Dogmatangiert, wonach die nationalsozialistische Rassenideologie, die in Ausschwitz gipfelte, tief im Kaiserreich wurzele und nichts mit der bolschewistischen Revolution in Russland und deren Herüberwirken nach Deutschland zu tun habe. Denn zu diesem Konstrukt passte kein Hitler, der in diesem Kaiserreich ein Freund und Günstling von Juden gewesen war und der sich im April 1919 in der Roten Armee der als jüdisch verschrienen Bayerischen Räterepublik zum Soldatenrat wählen ließ, ehe er dann die Fronten wechselte und zum Rassenideologen wurde.

Was Funke andeutete, sprach Hannes Schwenger im Berliner Tagesspiegel aus. Der Literaturwissenschaftler konstatierte überaus treffend, dass es hierbei nicht um »Hitlers Bärtchen« ginge. Das Buch ziele vielmehr »ins Zentrum der als Historikerstreit bekannten Kontroverse um die Historisierung des Nationalsozialismus und seine Verknüpfung mit der Geschichte des Bolschewismus. Dabei geht es auch um die struktur- und sozialgeschichtliche Verortung des Nationalsozialismus«. Schwenger, der einen wissenschaftlichen Disput einforderte, wurde enttäuscht. Für die weitgehend ideologisch verkrustete akademische Hitler-Forschung in Deutschland, die seit vielen Jahren auf der Stelle tritt, war »Hitlers Judenhass« genauso wenig ein Thema wie für den Spiegel oder für die Zeit.

Und so ist es nicht verwunderlich, dass seit dem Erscheinen des Buchs die Impulse für die weitere Erforschung der Ursprünge von Hitlers Vernichtungsantisemitismus aus dem angelsächsischen Ausland kamen. Der in Aberdeen und Stanford wirkende Historiker Thomas Weber gelangte in seiner 2016 erschienenen Studie »Wie Adolf Hitler zum Nazi wurde« zu dem Ergebnis, dass es sich bei dem späteren Menschheitsverbrecher um einen »orientierungslosen Nobody« gehandelt habe, dessen politische Metamorphose und Radikalisierung erst im Juli 1919 im postrevolutionären München unter dem Eindruck von Versailles einsetzte. Auch wenn Weber manches Detail anders gewichtet, so untermauert er doch das in »Hitlers Judenhass« sieben Jahre zuvor zu Papier Gebrachte.

Ungeachtet dessen hält sich die in den gängigen Hitler-Biografien verbreitete Legende vom fanatischen Wiener Antisemiten ebenso hartnäckig wie das sozialgeschichtliche Dogma. Daher ist dem Langen Müller Verlag zu danken, dass er sich bereitgefunden hat, das nach wie vor aktuelle Buch »Hitlers Judenhass – Klischee und Wirklichkeit« in überarbeiteter Form neu zu verlegen.

Ralf Georg Reuth

Berlin, im Juni 2025

Einleitung

Historisierung statt Ideologisierung

Der nationalsozialistische Völkermord an den europäischen Juden zählt, so der Philosoph Peter Sloterdijk, neben den Untaten Stalins und Maos zu den »Vernichtungsuniversen« des vergangenen Jahrhunderts2. Er ist zum Trauma geworden für die Überlebenden und deren Nachkommen und auch für die Deutschen, in deren Namen dieser Völkermord begangen wurde. Die Ungeheuerlichkeit der industriellen Vernichtung von Millionen Menschen, für die Auschwitz zur Chiffre geworden ist, scheint sich der intellektuellen Fassbarkeit zu entziehen. Forderungen werden deshalb laut, jegliche historische Darstellung zu unterlassen, weil sie das schlechthin Unbegreifliche begreiflich zu machen versuche und deshalb zwangsläufig scheitern müsse.

Der Hitler-Biograf Joachim C. Fest bezeichnet dieses Anliegen als eine »Art dämonologischer Verdrängung«3. Denn solche Thesen sperrten Hitler aus der Geschichte aus. Damit setzen sie genau jenes Grundprinzip der Geschichtswissenschaft außer Kraft, nach der jede Epoche ihre eigenen Fragen aufwirft, um mit ihrer Hilfe ein immer tieferes Verständnis des Vergangenen zu ermöglichen. Zu diesem gehört auch eine Versachlichung des Diskurses. Tabus, Volkspädagogik und Bewältigungsrituale führen in die falsche Richtung, sind sie es doch, die Mythen- und Legendenbildungen begünstigen. »Erst eine betont nüchterne, von moralisierenden Anklängen freie Geschichtsschreibung schafft die Grundlage, um die historische wie politisch-moralische Tragweite der durch den Nationalsozialismus verübten Massenverbrechen zu ermessen«, schreiben Eckhard Jesse, Uwe Backes und Rainer Zitelmann in ihrem Sammelband Schatten der Vergangenheit4. Die Forscher knüpfen damit an die Forderung nach einer »Historisierung« des Nationalsozialismus an, wie sie von Martin Broszat bereits Mitte der 80er-Jahre vorgebracht worden war5. Der Münchner Historiker hatte davor gewarnt, den Nationalsozialismus und dessen Verbrechen auf ihre »Abnormität« zu reduzieren und als eine »Insel der deutschen Zeitgeschichte« zu sehen6. Vielmehr gelte es, diese genau so wie andere Epochen und Zeiträume zu erfassen. Der Völkermord an den Juden könne nur adäquat verstanden werden, wenn er in den Kontext der deutschen und europäischen Geschichte integriert werde.

Doch Broszats Forderung verhallte weitgehend ungehört. Wer sich heute in seinem Sinne mit dem Holocaust oder seiner Vorgeschichte beschäftigt, läuft Gefahr, sich nicht nur dem Vorwurf emotionaler Kälte und mangelnden Feingefühls auszusetzen, er wird womöglich auch verdächtigt, die Verantwortung der deutschen Nation zu relativieren oder gar ganz von ihr weisen zu wollen. Solche Bezichtigungen musste sich der 1998 nach seiner Frankfurter Paulskirchenrede als »geistiger Brandstifter« titulierte Schriftsteller Martin Walser gefallen lassen. Er hatte 2002 im Verlauf einer Berliner 8.-Mai-Diskussion mit dem damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder zum Thema »Nation, Patriotismus, Demokratische Kultur« darauf hingewiesen, dass nicht zuletzt das brutale Versailler Diktat der Sieger des Ersten Weltkrieges Ursache für Hitlers Aufstieg zur Macht und damit auch für Auschwitz gewesen sei.

Wenn wir auf die Vorgeschichte und Geschichte des Nationalsozialismus zurückschauen, tun wir dies fast nur noch aus der Perspektive von Auschwitz. Aller deutscher Antisemitismus, der dabei aus der Zeit vor Hitler zutage gefördert wird – sei es der Wilhelms II., sei es der der Alldeutschen um Heinrich Claß oder der innerhalb des kaiserlichen Heeres, der während des Ersten Weltkrieges in einer »Judenzählung« gipfelte –, all das gerät damit automatisch in einen ursächlichen, deterministischen Zusammenhang mit Auschwitz. Dass die Juden im wilhelminischen Deutschland am Ende des 19. Jahrhunderts emanzipiert waren und auf einen beachtlichen sozialen Aufstiegsprozess zurückblicken konnten, der von einer weitgehenden Anpassung an die kulturellen Normen und Wertvorstellungen des deutschen Bürgertums begleitet war – solche historischen Realitäten bleiben bei dieser eindimensionalen Perspektive ausgeblendet. Allein der im Kaiserreich als Reflex auf die Emanzipation und auf den gesellschaftlichen Aufstieg der Juden aufkommende Antisemitismus im Bürger- und vor allem im Kleinbürgertum bleibt im Fokus, nicht aber, dass es sich hierbei um gesellschaftliche Wechselwirkungen handelte, die auch in anderen europäischen Staaten nachzuweisen sind. So legte zum Beispiel in Frankreich die Spionageaffäre um den jüdischen Hauptmann Alfred Dreyfus und die damit einhergehende Diskussion um die Rolle der gesellschaftlich privilegierten Juden einen weitverbreiteten radikalen Antisemitismus offen. In den Ländern der Donaumonarchie war dies nicht anders. Ganz zu schweigen vom zaristischen Russland, dem Hauptland des europäischen Antisemitismus, wo sich die jüdische Bevölkerung seit den 80er-Jahren des 19. Jahrhundert immer wieder blutigen Pogromen ausgesetzt sah, die schließlich zu einer regelrechten Völkerwanderung der Juden nach Westen führten.

Je mehr der nationalsozialistische Völkermord und seine Vorgeschichte aus dem historischen Kontext gerissen werden, desto weniger berücksichtigt bleiben all diese Wirklichkeiten, desto plausibler erscheint die Version von der deutschen Sonderentwicklung, die weit in die Geschichte zurückreiche, desto eingängiger wird die These vom »Tätervolk«, von den Deutschen als den »willigen Vollstreckern« Hitlers, wie sie der amerikanische Soziologe Daniel Jonah Goldhagen in den 90er-Jahren präsentierte.7 In dessen isolierter, zutiefst unhistorischer Betrachtung, in der nicht einmal die dramatischen revolutionären Umbrüche der Jahre 1914 bis 1923 reflektiert werden, wird den Deutschen sozusagen ein »antisemitisches Gen« unterstellt. Während Goldhagens Buch hierzulande zum Ereignis werden konnte, erklärten renommierte jüdische und israelische Holocaust-Forscher wie etwa Raul Hilberg und Yehuda Bauer die Auslassungen des Amerikaners – eben wegen ihrer isolierten Betrachtung – für wissenschaftlich »wertlos«8.

Die zunehmende Neigung, die Geschichte der Deutschen auf den Völkermord an den Juden zu verkürzen, korrespondiert mit dem sozial- beziehungsweise strukturgeschichtlichen Ansatz, der die gegenwärtige Vergangenheitsbetrachtung dominiert. Historische Zäsuren werden dabei eingeebnet, menschliches Planen, Entscheiden oder Handeln treten zurück. Die politisch Verantwortlichen werden Produkt und Spielball gesellschaftlicher Strukturen und Prozesse. Hitler und der Völkermord werden damit gleichsam automatisch zum Resultat einer tief im Kaiserreich gründenden deutschen Sonderentwicklung, die vor dem Ersten Weltkrieg einen besonders aggressiven Antisemitismus hervorgebracht habe, der in dem Völkermord an den Juden seinen nahezu zwangsläufigen Höhepunkt und Abschluss gefunden habe.

Doch nicht nur die Fixierung auf den Holocaust und der inzwischen alles beherrschende sozial- beziehungsweise strukturgeschichtliche Ansatz, dessen Protagonist in Deutschland seit langem Hans-Ulrich Wehler ist9, prägten die Diskussion um die Geschichte des Nationalsozialismus mit seiner mörderischen antisemitischen Weltanschauung. Hinzu kommt eine immer noch virulente Scheu, das zweite totalitäre Regime des 20. Jahrhunderts, den Kommunismus, mit seinem weltumspannenden Erlösungsanspruch, der ebenfalls mit Abermillionen Menschenleben bezahlt worden ist, in den Diskurs einzubeziehen, wie Hannah Arendt dies schon in ihrem 1951 erschienenen Buch Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft versucht hatte.10 Die Totalitarismustheorie sei ein Konstrukt des Kalten Krieges, mit dem die sozialistischen Länder verunglimpft werden sollten, hieß es damals in der Kritik. In Deutschland hatte die Aufarbeitung der nationalsozialistischen Diktatur und die Frage nach der deutschen Schuld, wie sie in den 60er-Jahren gestellt wurde, den Antifaschismus und damit den Kommunismus zusätzlich aufgewertet. Dies führte in der Geschichtsschreibung nicht nur zu einer eklatanten Verharmlosung, sondern auch zu einer teilweisen Ausklammerung des revolutionären Kampfes der Kommunisten gegen die erste deutsche, die Weimarer Republik und schließlich sogar zu einer rigorosen Abwehrhaltung gegenüber dem Unterfangen, das eine totalitäre System mit dem anderen zu erklären.

Noch gut erinnerlich ist die Ächtung des Historikers Ernst Nolte, der einen »kausalen Nexus« zwischen Gulag und nationalsozialistischen Konzentrationslagern herstellte, das heißt, den Bolschewismus in einen ursächlichen, weil ursprünglicheren Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus brachte.11 Nolte wurde von dem bekannten Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki im Zuge des »Historikerstreits« Mitte der 80er-Jahre als gefährlicher Apologet des Nationalsozialismus gescholten, der »Wahnsinn und Methode« miteinander verbinde und Juden mit Insekten vergleiche.12 Bei diesem ungeheuerlichen Antisemitismus-Vorwurf wurde übersehen, dass der »kausale Nexus« für Nolte nicht etwas »Objektives« darstellte, sondern in den Wahnvorstellungen des Menschheitsverbrechers Hitler begründet war.

Jene ideologische und emotionale Überfrachtung des Diskurses mit seiner Totschlagrhetorik, die Nolte zu Zuspitzungen verführte, gibt es außerhalb Deutschlands nicht. So meint François Furet, der führende Geschichtsschreiber der Französischen Revolution und Autor des Epochenwerkes über den Kommunismus Das Ende der Illusion13, bei allen Unterschieden zu Nolte über dessen Arbeiten14, sie gehörten zu den wichtigsten über die Periode der beiden Weltkriege in Europa: »Weil die einzige gründliche Methode, an das Studium der beiden völlig neuartigen Ideologien und politischen Bewegungen, die Anfang unseres Jahrhunderts in Erscheinung traten, heranzugehen – den marxistisch-leninistischen Kommunismus und den Faschismus in seiner italienischen und deutschen Form –, nur darin bestehen kann, dass man sie gemeinsam behandelt, als die beiden Gesichter einer akuten Krise der liberalen Demokratie […]«15 Der Harvard-Wissenschaftler Richard Pipes ist davon überzeugt, dass die Frage der jüdischen Beteiligung am Bolschewismus von mehr als akademischem Interesse sei, denn die Unterstellung, dass die »internationale Judenschaft« den Kommunismus erfunden habe, um die christliche beziehungsweise arische Zivilisation zu zerstören, habe die »ideologischen und psychologischen Grundlagen für die ›Endlösung‹ durch die Nazis« geliefert.16 Und der amerikanische Historiker Henry L. Feingold konstatiert, dass das Bild des Juden als Führer der bolschewistischen Bewegung »sowohl in Europa als auch in den Vereinigten Staaten zu einem Hauptgrund für den Antisemitismus« geworden sei.17

Solche Positionen sind auch Ausdruck eines sich verändernden Bewusstseins gegenüber dem Kommunismus. Besonders in der Zeit nach dem Zusammenbruch des Sowjetimperiums hatte sich die Wahrnehmung desselben und seiner Geschichte durch die für viele überaus schmerzvolle Aufarbeitung vorübergehend gewandelt. Die französische Autorengruppe um Stéphane Courtois stellt in ihrem Schwarzbuch des Kommunismus18 die Verbrechen kommunistischer Regime als »Roten Holocaust« dar. Der Schwarzbuch-Autor Alexander N. Jakowlew, Gorbatschow-Freund und Mitbegründer der Perestroika, spricht in seinem erschütternden Fazit über die Sowjetunion von einem »Konzentrationslager namens Sozialismus«19. Sie und andere knüpfen damit Ende der 90er-Jahre an den »Historikerstreit« an. Doch die große Kontroverse, wie sie noch zehn Jahre zuvor die Gemüter erregt hatte, blieb – abgesehen von ein paar schrillen Einwänden20– aus. Das Zeitalter der Globalisierung mit all seinen sozialen und ökonomischen Folgen für die Menschen in den westlichen Industriegesellschaften hat Gleichgültigkeit aufkommen lassen gegenüber den großen Katastrophen des 20. Jahrhunderts. Nur noch der Völkermord an den europäischen Juden scheint als einzige »Insel« im Meer des Vergessens bestehen geblieben zu sein. Und der Blick darauf ist nach wie vor durch politisch-weltanschauliche, wissenschaftlich-strukturelle und emotional-volkspädagogische Faktoren verstellt.

Im vorliegenden Buch sollen im Broszat’schen Sinne einer »Historisierung« Ursprünge und Wesen des nationalsozialistischen Antisemitismus thematisiert werden. Dabei wird die Person Hitlers ganz bewusst in den Mittelpunkt gestellt, denn dieser verkörperte wie kein zweiter die »braune« Weltanschauung. Er war die Ideologie, und er gebot über die Ableitungen aus derselben, das heißt, ohne Hitler hätte es wohl kein Auschwitz gegeben. »Ohne sein politisches, dem Bösen zugewandtes Genie wäre alles anders verlaufen«, meint Furet und weist darauf hin, dass »die Historiker unserer Epoche, die vom Determinismus und dem soziologischen Verständnis der Geschichte besessen sind, […] gerne die akzidentiellen Merkmale der europäischen Tragödie und die Rolle [übersehen], die bestimmte Persönlichkeiten darin gespielt haben«21.

Wer sich mit Hitlers radikal-antisemitischer Ideologisierung auseinandersetzt, beschäftigt sich zwangsläufig mit den großen Biografien, die über ihn geschrieben wurden. Dies gilt vor allem für die seit Ende der 90er-Jahre erschienene zweibändige Biografie des britischen Sozialhistorikers Ian Kershaw.22 Die Frankfurter Allgemeine Zeitung feierte dessen Buch als »Meisterwerk« und räumte ihm die Deutungshoheit über Hitler ein, die zuvor bei Fest lag.23 In Kershaws zweieinhalbtausend Seiten über Hitler sieht Fest vor allem eine Fleißarbeit. Die Person Hitlers werde »zum bloßen Sammelpunkt gesellschaftlicher Kräfte reduziert« und »damit nahezu hinwegdisputiert«, obwohl sie den »gesamten Weltenlauf« verändert habe.24 Fest selbst hingegen deutet Hitler als das dämonische Abbild seiner Epoche. Wie niemand sonst scheint Hitler deren Missgefühle, Ressentiments und vor allem deren große Angst aufzufangen und konsequent in Macht umzusetzen, meint der Biograf, dessen psychologisierend-literarisch ausgestalteter Hitler das böse Genie ist, das Ideen »stets nur als Instrumente benutzt« habe.25 Fests Biografie löste diejenige Allan Bullocks26 ab, der Hitler ganz im Ranke’schen Sinne einer traditionellen Geschichtsschreibung thematisiert und als den gestaltenden, nihilistischen und prinzipienlosen Machtpolitiker interpretiert.

Was die Ursprünge und das Wesen von Hitlers Judenhass anbelangt, liegen die Deutungen der drei Hitler-Biografen gar nicht so weit auseinander, auch wenn dem Thema von Bullock und Fest ungleich weniger Raum zugebilligt wird. Diese Ähnlichkeit hat dazu beigetragen, dass das von den drei Biografen gezeichnete Bild nahezu unerschütterlich die Geschichtsschreibung beherrscht, obwohl es ausschließlich auf Selbstzeugnissen Hitlers basiert. Dabei hat doch Fest selbst und durchaus zu Recht über diesen geschrieben, dass es die »Grundanstrengung« von Hitlers Leben gewesen sei, »die eigene Person zu verhüllen und zu verklären […] Kaum eine Erscheinung der Geschichte hat sich so gewaltsam mit pedantisch anmutender Konsequenz stilisiert […]«27

Nicht zuletzt deshalb erscheint es notwendig, anhand der Quellen und der neuesten Literatur mit unverstelltem Blick zu hinterfragen: Wann und wodurch wurde Hitler zum fanatischen Judenhasser? Geschah dies im antisemitischen Schmelztiegel Wien während des Ersten Weltkrieges oder erst in den Wirren der Nachkriegszeit, als Niederlage, Revolution und Versailler Friedensvertrag das geschlagene Deutschland bis in die Grundfesten erschütterten? Die Frage nach dem Zeitpunkt und den Umständen der antisemitischen Ideologisierung Hitlers korrespondiert mit einer anderen, weiterreichenden Frage, nämlich der, ob Hitlers Radikal-Antisemitismus und in dessen Folge der Völkermord an den europäischen Juden tatsächlich Resultate einer bereits im 19. Jahrhundert eingeleiteten deutschen Fehlentwicklung waren. Gefragt wird in diesem Buch auch, ob Hitler eine in sich geschlossene, wahnwitzige antisemitische Weltanschauung besaß. Und schließlich: Inwieweit bestimmte Hitlers Judenhass Politik, Strategie und Kriegsführung? Hinsichtlich des Völkermords an den europäischen Juden schließt sich damit die überaus kontrovers diskutierte Frage an: War dieser Völkermord ideologisch determiniert beziehungsweise intendiert, oder war er eher die Folge eines unspezifischen Judenhasses Hitlers und eines Prozesses, der sich verselbstständigt hatte durch die Dynamik eines irrationalen und sich gleichsam automatisch radikalisierenden Systems?

Die im Nachfolgenden gegebenen Antworten werden ein gänzlich anderes Bild vom Judenhasser Hitler vor dem Leser entstehen lassen, als es Bullock, Fest, Kershaw und andere gezeichnet haben. An Hitlers Monstrosität ändert dies freilich nichts. Sie wird eher noch größer.

Das Unerhörte

Der frühe Judenfreund

Folgt man dem gängigen Deutungsmuster, war Hitler schon vor dem Ersten Weltkrieg ein Judenhasser. Tatsächlich aber existiert vor dem Spätsommer 1919 – Hitler war damals 30 Jahre alt – kein einziges zeitgenössisches Zeugnis, das ihn als solchen ausweisen würde. Einzig in der Rückschau, in seinem millionenfach aufgelegten Machwerk Mein Kampf, präsentierte sich Hitler als früher fanatischer Antisemit. Er schrieb das Traktat im Jahr nach dem gescheiterten Putsch vom 9. November 1923 während der Landsberger Festungshaft. Der Häftling war damals für die Völkischen so etwas wie ein Held geworden, hatte er seinen Hochverratsprozess doch zu einer öffentlichen Anklage gegen die Zustände in Deutschland genutzt und seinen dilettantischen Umsturzversuch während der Verhandlungen moralisch zu legitimieren versucht. Sein Putsch aber war gescheitert, Hitler war inhaftiert worden und fürchtete nun, seinen Anspruch auf die Führung der äußersten Rechten zu verlieren. Diese war zwar in mehrere Gruppierungen zersplittert, konnte aber bei den Reichstagswahlen vom Mai 1924 in einer Listenverbindung mit anderen völkischen Gruppierungen beachtliche 6,6 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen. Um die Führung, die er formal niedergelegt hatte, weiter beanspruchen zu können, glaubte Hitler, ein programmatisches Buch vorlegen zu müssen. Hinzu kam ein weiteres Motiv, das als Untertitel auf dem Umschlag des im Juli 1925 erschienenen ersten Bandes des Buches zu lesen war. Dort stand unter dem Titel Mein Kampf: »Eine Abrechnung«1.

Entstanden war bekanntlich ein von letzten Wahrheiten nur so strotzendes, schwer lesbares Buch, das neben viel antisemitischer Ideologie und politischer Phraseologie auch biografische Passagen enthält. Diese dienten vor allem dazu, Hitlers weltanschauliche Ergüsse zu illustrieren. Die biografischen Passagen hatten aber noch eine andere Funktion: Hitler wollte sich seiner Leserschaft als lupenreiner Nationalsozialist und Antisemit präsentieren. Schon sein Geburtsort Braunau am Inn wurde mit Sendungssymbolik überfrachtet, wenn er darauf hinwies, dass der Ort an der Grenze »jener zwei deutscher Staaten [liegt], deren Wiedervereinigung uns jüngeren als eine mit allen Mitteln durchzuführende Lebensaufgabe erscheint«2. Während seiner Jugend in Linz will er ein leidenschaftlicher Anhänger der großdeutschen Nationalstaatsidee geworden sein. Und in Wien, wo er sich zwischen 1909 und 1913 aufhielt, habe er dann die »Wandlung vom schwächlichen Weltbürger zum fanatischen Antisemiten«3 erfahren.

In der Metropole des österreichisch-ungarischen Vielvölkerstaates habe er nämlich durch einen »wahrhaft bösen Anschauungsunterricht« begriffen, dass »der Jude« »Bazillenträger«, »Made im faulenden Leibe« und »geistige Pestilenz« sei, »schlimmer als der schwarze Tod von einst«4. Denn »der Jude« stünde hinter der Prostitution ebenso wie hinter Sozialdemokratie und Marxismus. »Ich merkte mir die Namen fast aller Führer, es waren zum weitaus größten Teil ebenfalls Angehörige des ›auserwählten Volkes‹. Die Namen der Austerlitz, David, Ellenbogen usw., werden mir ewig in Erinnerung bleiben«5, schrieb er in Mein Kampf über die Sozialdemokratie und fuhr fort, jetzt seien ihm »die Schleier irriger Vorstellungen über Ziel und Sinn der Partei« vom Auge gefallen und »aus dem Dunst und Nebel sozialer Phrasen erhebt sich grinsend die Fratze des Marxismus«6. Dieser »leugnet im Menschen den Wert der Person, bestreitet die Bedeutung von Volkstum und Rasse und entzieht der Menschheit damit die Voraussetzung ihres Bestehens«7. Kurzum: Im Verlauf seiner »Wiener Lehr- und Leidensjahre« will er bereits die »ganze Dimension« des »Judenproblems« erfasst und auch erkannt haben, dass dessen Lösung eine Überlebensfrage für die Menschheit sei.

Hitlers Selbstbild vom frühen Judenhasser wurde aufgrund einer ansonsten dürftigen Überlieferung von allen seinen großen Biografen, von Bullock über Fest bis hin zu Kershaw, im Wesentlichen kritiklos übernommen. Fest nimmt an, die »antisemitische Grundneigung Hitlers« sei schon in seiner Linzer Jugendzeit entstanden. In Wien – so Fest weiter – sei der Außenseiter Hitler dann vollends zum Judenhasser geworden: Für den gescheiterten Kunststudenten, im Männerasyl gestrandet und voller Ressentiments gegen Staat und Gesellschaft, sei der Antisemitismus »nur die gebündelte Form seines bis dahin ziellos vagabundierendes Hasses« gewesen, »der im Juden endlich sein Objekt gefunden hatte«8. Bezeichnenderweise trat Hitler dem »Antisemitenbund« bei, weiß Fest zu berichten, obwohl es einen Bund dieses Namens, wie die spätere Forschung feststellt, zu diesem Zeitpunkt in Österreich gar nicht gab.9

Diese Sicht der Dinge lag nahe, denn Linz war eine Hochburg der Alldeutschen gewesen und das Wien des beginnenden 20. Jahrhunderts ein Zentrum des europäischen Antisemitismus. Dieser war vielgestaltig. Da war der alte, christlich motivierte Antijudaismus, der in den Juden die »Gottesmörder« sah. Da war der liberale Antisemitismus, der den Juden ihre Intoleranz und ihre »Nationalabsonderung« zum Vorwurf machte, und da war der linke Antisemitismus, demzufolge die Juden die Repräsentanten des kapitalistischen Geistes und des »Mammonismus« waren. Dem konservativen Denken war vor allem der Umsturzgeist der Juden anstößig. Der seit dem Ende des 19. Jahrhunderts aufkommende Rassenantisemitismus bündelte all diese Anklagen und Vorurteile und führte sie auf das Wesen der jüdischen »Rasse« zurück, sodass dieser Betrachtungsweise zufolge alle Anstrengungen, die Juden zu assimilieren, zwangsläufig scheitern mussten.

In Wien, der Hauptstadt des Vielvölkerstaates Österreich-Ungarn, in der 1910 etwa 175 000 meist aus dem Osten stammende Juden lebten (1857 waren es gerade einmal etwas mehr als 6000 gewesen), artikulierte sich all dies in unterschiedlichsten Ausdrucksformen: Hier predigte der Führer der Alldeutschen, Georg Ritter von Schönerer, das »Los von Juda! Los von Rom!« und beschwor den großdeutschen Nationalstaat. Hier agitierte der sprachgewaltige christlich-soziale Bürgermeister Karl Lueger gegen den Einfluss der Juden. Hier erschien zur Jahrhundertwende das weltweit beachtete pseudowissenschaftliche Machwerk des britischen Rassentheoretikers Houston Stewart Chamberlain über Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts10. Hier kursierten die okkultisch-rassistischen Schriften eines Guido von List und seines Lehrers Jörg Lanz von Liebenfels, dem Herausgeber der Ostara-Hefte, in denen die anthropologische Forschung zur Bewahrung der »europäischen Herrenrasse« propagiert wurde. Was lag da für die frühen Hitler-Biografen näher, als den Schilderungen Hitlers in Mein Kampf Glauben zu schenken?

Doch der Blick auf Hitlers Wiener Zeit, wie ihn die österreichische Historikerin Brigitte Hamann mit ihrem Buch Hitlers Wien11 und lange vor ihr – in ersten Ansätzen – der amerikanische Hitler-Biograf John Toland12 eröffnet, zeigt ein gänzlich anderes Bild. Das Ergebnis ihrer Forschungen, in deren Verlauf sie auch das gesamte Umfeld Hitlers systematisch untersuchte, lautet zusammengefasst so: Hitler, die verkrachte Existenz aus dem Waldviertel, sei in Wien zwar mit der »Judenfrage« konfrontiert worden und habe in den Juden eine eigene Rasse gesehen, sei aber alles andere als ein Antisemit gewesen. Er habe vielmehr Bewunderung für die kulturelle Leistung der Juden aufgebracht, die Wohltätigkeit jüdischer Einrichtungen gewürdigt und nach seinem sozialen Absturz außerordentlich gute Kontakte zu jüdischen Männerheimbewohnern, Handwerkern und Händlern unterhalten.13

Das einzige Zeugnis, das Hitler in seiner Wiener Zeit als Antisemiten ausweist, das Buch seines Jugendfreundes August Kubizek Adolf Hitler. Mein Jugendfreund, entlarvt Hamann als Konstrukt. Die betreffenden Passagen seien nachträglich in das während des Krieges entstandene Manuskript eingefügt worden. Kubizek sei 1945 von den Amerikanern wegen seiner privaten Beziehungen zu Hitler verhaftet und für 16 Monate in das Anhaltelager Glasenbach gebracht worden. Das Manuskript habe in seinem Haus überdauert und sei nach seiner Entlassung von dem inzwischen arbeitslosen Kubizek gründlich überarbeitet worden. Nunmehr fehlten die Passagen, in denen Kubizek sich selbst antisemitisch äußerte. An ihrer Stelle würden Hitler, seinem Jugendfreund, jetzt antisemitische Äußerungen aus Mein Kampf in den Mund gelegt. Hamann schlussfolgert daraus: »Deutlich liegt ihm daran, seinen Freund schon in jungen Jahren als Antisemiten hinzustellen, der ihn, Kubizek, verführt habe.«14

Gestützt auf eine Vielzahl von Belegen räumt Hamann außerdem mit einer Reihe von Klischees auf: »Die Theorie, Hitlers Antisemitismus gehe auf einen jüdischen Professor zurück, ist ebenso haltlos wie die Sensationsgeschichte, dass Hitler sich bei einer jüdischen Hure in der Leopoldstadt mit Syphilis angesteckt habe. Als in der Wiener Oper 1908 antisemitische Hetzkampagnen gegen den früheren Operndirektor Gustav Mahler wüten, hält Hitler an seiner Verehrung für Mahler als Wagner-Interpret fest.« In Begleitung seines Freundes Kubizek – so Hamann weiter – »erlebt der 19-jährige Hitler Hausmusikabende im Hause Jahoda, das Familienleben und die Kultur einer jüdischen Familie des Bildungsbürgertums, ist beeindruckt und macht nicht die leiseste antisemitische Bemerkung«15. Schon auf dem Stehparterre der Oper habe Hitler Gelegenheit gehabt, das besonders starke kulturelle Interesse von Juden kennenzulernen. Selbst kulturell interessiert, habe Hitler möglicherweise zu den Juden aufgeschaut. Überdies habe Hitler – so Hamann weiter – allen Grund gehabt, jüdischen Wohltätern dankbar zu sein. »Als er 1909 obdachlos ist […] profitiert er vielfach von jüdischen Sozialeinrichtungen, von öffentlichen Wärmestuben bis zu kostenlosen Suppenausgaben und den Spenden jüdischer Bürger für das Meidlinger Obdachlosenasyl und das Männerheim in der Brigittenau.«16

In dieser Zeit sind es Hitlers Kumpane, deren Aussagen das gängige Hitler-Bild auf den Kopf stellen. Da ist etwa der Antisemit Reinhold Hanisch, der fassungslos gewesen sei, als er später ausgerechnet von Hitler als extrem antisemitischem Politiker gehört habe. Denn immerhin hätten sich Hanisch und Hitler im Männerheim zerstritten, weil sich Hitler seinen jüdischen Freunden zugewandt habe. Sein bester Freund sei der Glaubensjude Josef Neumann gewesen, ein gelernter Kupferputzer aus Niederösterreich, der Hitler mit einem Rock und auch mit Geld ausgeholfen habe. Hanisch: »Neumann war ein gutherziger Mann, der Hitler sehr gerne hatte und den Hitler hoch achtete.«17 Hitler soll mit ihm über den Antisemitismus diskutiert und Heinrich Heine verteidigt sowie die Leistungen jüdischer Komponisten wie Mendelssohn und Offenbach gewürdigt haben.

Hanisch berichtete weiter von einem einäugigen Schlosser namens Simon Robinson aus Galizien, der Hitler von Zeit zu Zeit mit kleinen Beträgen ausgeholfen habe. Auch erwähnte er ein Postkartenverkäufer namens Siegfried Loeffner aus Mähren, der ebenfalls zu Hitlers Bekanntenkreis gehörte. Und dann waren da noch die jüdischen Händler Altenberg, Landsberger und Morgenstern, die Hitlers Aquarelle und Zeichnungen veräußerten. Letzterer habe den jungen Hitler an Privatkunden weitervermittelt, so an den jüdischen Rechtsanwalt Dr. Josef Feingold, der Hitler seinerseits gefördert habe. Hamann konnte die von Hanisch genannten jüdischen Weggefährten Hitlers samt und sonders nachweisen und sie außerdem in eine Verbindung zu Hitler stellen.

Hanischs bemerkenswerte Feststellungen korrespondieren mit anderen Aussagen, wie etwa der des anonym gebliebenen Männerheimbewohners aus Brünn. Der erinnerte sich dahingehend: »Mit Juden hat sich Hitler äußerst gut vertragen und sagte einmal, sie seien ein kluges Volk, das besser zusammenhält als die Deutschen.«18 Äußerungen des ebenfalls obdachlosen Karl Honisch gehen in dieselbe Richtung. Und auch Hitlers letzter Männerheimgenosse Rudolf Häusler sei ratlos gewesen, als ihn seine Tochter lange nach dem Ersten Weltkrieg über den Antisemitismus seines damaligen Freundes ausfragte: In Wien hätte er gar nichts dergleichen bemerkt, meinte Häusler. Hamanns Fazit über die Aussagen Hitlers jüdischer und nicht-jüdischer Männerheimgenossen: Kein einziger von ihnen hatte es, nachdem Hitler als Politiker bekannt geworden war, für möglich gehalten, »dass derselbe Mensch, der sich mit Juden besonders gut verstand, nun plötzlich ein führender deutscher Antisemit sein sollte«19.

Der frühe Hitler also ein Judenfreund? Es ist mehr als wahrscheinlich, dass er genau dies war, zumal es dem Selbstverständnis eines Künstlers, der er ja hatte sein wollen, entsprochen hätte, bei aller traditionellen Kunstauffassung eine gewisse Weltoffenheit an den Tag zu legen. Zu übermächtig ist jedoch das Klischee vom Wiener Judenhasser, wie es von Hitler selbst in die Welt gesetzt und dann von Bullock, Fest und vielen anderen unkritisch übernommen worden ist. Wie könnte es sonst sein, dass ausgerechnet Hamann und ihr wichtiges Werk Hitlers Wien immer wieder als Kronzeugen für die gängige Sichtweise vom originären Wiener Judenhasser herhalten müssen? Anders indessen geht der britische Historiker Kershaw mit den Thesen Hamanns um. Da ihre Arbeit einige Jahre vor seiner Hitler-Biografie erschienen ist, muss er davon Kenntnis nehmen. Er tut dies, indem er einige der von der Österreicherin zusammengetragenen Belege referiert und deren Aussagen auf den Kopf stellt: »Wahrscheinlich« – so der Brite – »hat Hitler tatsächlich, wie er später behauptete, während der Wiener Zeit begonnen, Juden zu hassen. Dabei war es im Moment kaum mehr als seine Interpretation der persönlichen Umstände und keine durchdachte ›Weltanschauung‹. Brachte er seinen inneren Hass einmal zum Ausdruck, fiel das in einer vom Antisemitismus vergifteten Umgebung gar nicht auf. Solange Hitler Juden brauchte, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, hat er seine wahren Ansichten verschwiegen und vielleicht sogar gelegentlich unehrliche Bemerkungen fallengelassen […], die als Bewunderung der jüdischen Kultur verstanden werden mochten.«20

Laut Kershaw, der keinerlei Belege für seine aus der Luft gegriffenen Behauptungen vorweisen kann, hasste Hitler die Juden also wegen seiner persönlichen Lebensbedingungen. Als einen der Gründe führt er den Verlust der Mutter an, wie es schon John Toland in den 70er- Jahren tat. Der amerikanische Historiker neigt sogar zu der Annahme, dass die Schuldzuweisung für deren Tod an den jüdischen Arzt Eduard Bloch zu seinem späteren Judenhass geführt habe. Doch gerade der Tod von Klara Hitler gibt für solche Interpretation nichts her, schätzte Hitler den Doktor doch zeit seines Lebens. Bereits als 18-Jähriger hatte er ein freundschaftliches Verhältnis zu ihm. Noch 1938, nachdem er als »Führer und Reichskanzler« in Linz eingezogen war, erwähnte er den »Edeljuden« lobend und ermöglichte ihm später sogar die Emigration in die Vereinigten Staaten.21 Dort berichtete der Mediziner, dass der junge Hitler sicherlich noch kein Antisemit gewesen sei: »[…] er hatte damals noch nicht begonnen, die Juden zu hassen.«22

Kershaw nennt als weitere Gründe für Hitlers frühen Judenhass »Ablehnung, Isolation und zunehmende Not«23. Natürlich – Hitler war in Wien ganz unten, während viele Juden in Wirtschaft, Kultur und Journalismus erfolgreich waren. Aber der Großteil der in der Donaumetropole lebenden Juden waren Mittelstandsexistenzen. Hinzu kamen die aus dem Osten zugewanderten orthodoxen Juden, die im Straßenbild Wiens auffielen. Sie hausten unter recht erbärmlichen Bedingungen meist in der Innenstadt oder der Leopoldstadt, dem alten Judenghetto, wo ihr Anteil an der Bevölkerung bei etwa einem Drittel lag. Auch die Juden, mit denen Hitler in Wien persönlich zu tun hatte, waren entweder selbst »arme Hunde«, die sein Los teilten, oder es waren kleine Händler, die seine Zeichnungen verkauften und ihm somit das Notwendigste für seinen Lebensunterhalt sicherten. Warum sollte Hitler diese Juden gehasst haben?

Doch wann sonst wurde Hitler zum Judenhasser, wenn nicht während seiner Wiener Jahre? Etwa in München, wohin er im Mai 1913 kam? Natürlich gab es auch in der bayerischen Hauptstadt die radikal-nationalistischen Alldeutschen. Deren Vorsitzender Claß hatte im Vorjahr, 1912, eine unter Pseudonym verfasste antisemitische Tendenzschrift unter dem Titel »Wenn ich Kaiser wär…«24 herausgegeben, die am rechten Rand der Gesellschaft auf beträchtliche Resonanz gestoßen war. Und natürlich gab es in München auch, wie überall in den Metropolen Europas, einen eher intellektuellen »Salon-Antisemitismus«, der auf den sozialdarwinistischen Rassentheorien fußte. Deren Verknüpfung mit großdeutsch-völkischen Vorstellungen kam hier angesichts des bayerischen Separatbewusstseins, das sich aus dem preußischen Vormachtanspruch in Deutschland immer wieder von Neuem speiste, hingegen weniger an. Natürlich gab es auch im Katholizismus religiös motivierte Ressentiments gegenüber den Juden und außerdem eine gewisse Abwehrhaltung gegenüber den so fremd anmutenden »Ostjuden«, die auch in München eine neue Heimat suchten. Doch München war nicht Wien, und der Antisemitismus hielt sich aufs Ganze gesehen in der etwas behäbigeren Welt der bayerischen Hauptstadt in überschaubaren Grenzen.

In den Schwabinger Künstlerkneipen, in denen Hitler »jene Form des Kontakts gefunden hatte, die er einzig ertrug, weil sie ihm Nähe und Fremdheit zugleich gewährte«25 – wie Fest schreibt –, war man ohnehin eher links und lehnte den Antisemitismus ab. Da sich Hitler nach wie vor als Künstler begriff, passten allein schon deshalb antisemitisch-völkische Positionen nicht zu ihm. Kein Zeitzeuge erinnert sich dann auch, dass Hitler, der in München viel gelesen haben soll, Antisemit gewesen wäre oder auch nur über die Juden gesprochen hätte. Warum auch sollte er ausgerechnet dort flammender Antisemit werden, wenn er es im »jüdischen Sündenbabel Wien« nicht geworden war? Hitler selbst musste dies freilich in Mein Kampf behaupten. Dort schrieb er, dass er in der »deutschen Stadt«, die sich so vom »Rassenbabylon« Wien unterscheide26, das »Verhältnis von Marxismus und Judentum einer weiteren gründlichen Prüfung unterzogen habe […] In den Jahren 1913 und 1914 habe ich denn auch zum ersten Male in verschiedenen Kreisen […] die Überzeugung ausgesprochen, dass die Frage der Zukunft der deutschen Nation die Frage der Vernichtung des Marxismus ist.«27

Und im Sommer 1914 änderte sich gewiss auch nichts an Hitlers Verhältnis zu den Juden, wurde doch auch er, der sich mit dem Malen von Aquarellen und Bleistiftzeichnungen wieder einmal mehr schlecht als recht über Wasser gehalten hatte, von der großen nationalen Euphorie mitgerissen. Dies belegt unter anderem eine Fotografie, die ihn am 2. August 1914 in der kriegsbegeistert singenden Menge auf dem Münchner Odeonsplatz zeigt. Die Frage, wer Jude war, oder diejenige nach der Rolle der »jüdischen Rasse« interessierte zu diesem Zeitpunkt gewiss niemanden mehr.

Christen, Juden und Atheisten zogen Seite an Seite begistert in den Krieg. Es hatte sogar den Anschein, als würde die Emanzipation der deutschen Juden nun mehr vollendet. So rückte zum Beispiel der Industrielle Walter Rathenau zum Leiter der Kriegsrohstoffabteilung auf. Der Reeder Albert Ballin wurde Chef der Reichseinkaufs GmbH. Zahlreiche andere Stellen in der Kriegswirtschaft wurden ebenfalls von Juden besetzt. Und auch die von den Patrioten jüdischen Glaubens bitter empfundene Diskriminierung, nicht Offizier werden zu können, gab es nicht mehr. Unter den jüdischen Soldaten glaubten viele, im Kriegsdienst eine Art letzter Probe für ihre vollständige gesellschaftliche Anerkennung abzulegen. 12 000 der 100 000 im Weltkrieg kämpfenden Juden bezahlten ihre Liebe zum Vaterland mit dem Leben.

Erst als der Weltkrieg im Westen zu einem zermürbenden und unvorstellbar grausamen Stellungskrieg geworden war, brachen antisemitische Ressentiments auf. In den militärischen Dienststellen sammelten sich Hinweise und Meldungen über eine angebliche Drückebergerei der Juden. Dies veranlasste den preußischen Kriegsminister Adolf Wild von Hohenborn im Oktober 1916 dazu, eine statistische Erhebung über die Anzahl von Juden im deutschen Heer durchführen zu lassen. Mit der »Judenzählung«, resümiert der Historiker Nachum Tim Gidal, wollten deren Initiatoren »statistisch beweisen, dass weniger Juden an der Front dienten als Nichtjuden und weit mehr Juden als Nichtjuden unter den ›Reklamierten‹ waren«28. Doch daraus wurde nichts. Nachdem das Ergebnis zunächst nicht veröffentlicht wurde, erklärte der neue Kriegsminister Hermann von Stein im Januar 1917 gegenüber dem Verband der deutschen Juden, dass »das Verhalten der jüdischen Soldaten und Mitbürger während des Krieges keine Veranlassung zu der Anordnung meines Herrn Vorgängers gegeben hat und damit nicht in Beziehung gebracht werden kann«29. Die »Judenzählung«, die heute aus der Perspektive von Auschwitz als eine Wegmarke hin zur Radikalisierung des Antisemitismus in Deutschland gewertet wird, brachte also das Ergebnis, dass an den Beschuldigungen nichts dran war.

Nachdem Hitler 1919 Politiker geworden war, verbreitete er freilich das Gegenteil, wenn er in seinen antisemitischen Brandreden die Rolle der Juden im Weltkriegsheer ansprach. Im April 1920, während einer Rede im Festsaal des Münchner Hofbräuhauses, geißelte er sie als »Feiglinge« und »Drückeberger« und verwahrte sich sogar gegen die Kennzeichnung »jüdische Frontsoldaten«. Und auch in Mein Kampf waren sie die »Drückeberger« und »Defätisten«. Überall wollte er das unterminierende Wirken der Juden ausgemacht haben, ob bei seinen Aufenthalten an der Heimatfront, ob im Beelitzer Lazarett (1916), ob während der Rekonvaleszenz in München (1917) oder während eines Fronturlaubs in Berlin. Doch damit nicht genug: Auch in den Kanzleien und in der Wirtschaft hätten sie sich ausgebreitet, um einer Spinne gleich »dem Volke langsam das Blut aus den Poren zu saugen«30.

Folgerichtig sieht Fest, dass sich Hitlers Antisemitismus in der Zeit des Ersten Weltkriegs fortentwickelt. Umrisse seines späteren Ausrottungsprogramms glaubt Fest bereits 1916 feststellen zu können, wenn er in seiner Biografie schreibt: »Voller Empörung begegnete er Drückebergern […], registrierte er (während eines Aufenthaltes in der Heimat) Heuchelei, Egoismus, Kriegsgewinne, und erkannte, den fixen Zwängen aus Wiener Jahren getreu, hinter allen diesen Erscheinungen die Figur des Juden am Werk.« Mit unverhohlener Erbitterung habe er sich gegen diejenigen gewandt, die ihm seine Welt entzaubert hätten: gegen die »hebräischen Volksverderber« einerseits, von denen man zwölf- oder fünfzehntausend hätte »unter Giftgas« halten müssen, sowie gegen die Journalisten und Politiker andererseits.31

Solche Textfrequenzen sind phantastische Literatur und haben mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Denn es gibt kein authentisches antisemitisches Zeugnis Hitlers aus den Kriegsjahren. Die wenigen überlieferten Briefe und Feldpostkarten des Freiwilligen an sein Münchner Vermieterehepaar Popp und an einen Assessor namens Ernst Hepp handelten von dem Marsch an die Front, die Hitler bald auf der britischen Insel wähnte. »Ich hoffe, wir kommen nach England«, schrieb der Ahnungslose.32 Aus Flandern, wo die Fronten festgefahren waren und dies auch für Jahre blieben, berichtete er über seine Erlebnisse: von Sturmangriffen, vom »ununterbrochenen Eisenhagel«, von den grauenhaften Verlusten und natürlich von der Hoffnung zu überleben. Es ist die Perspektive des einfachen Soldaten Adolf Hitler, die sich in den Briefen widerspiegelt.

Ein einziges Mal – am 5. Februar 1915 – wurde Hitler am Ende einer neun Seiten langen Schilderung seiner Kriegserlebnisse politisch: »Ich denke so oft an München, und jeder von uns hat nur den einen Wunsch [!] daß es bald zur endgiligen [!] Abrechnung mit der Bande kommen möge, zum Daraufgehen, koste es was es wolle, und daß die, die von uns das Glück besitzen werden, die Heimat wiederzusehn [!], sie reiner und von der Fremdländerei gereinigter finden werden. das [!] durch die Opfer und Leiden [!] die nun täglich so viele Hunderttausende von uns bringen [!] daß durch den Strom von Blut, das hier Tag für Tag fließt gegen eine internationale Welt von Feinden, nicht nur Deutschlands Feinde im Außeren [!] zerschmettert werden, sondern dass auch unser innerer Internationalismuß [!] zerbricht. das [!] wäre mehr wert, als aller Länder Gewinn.«33

Es klingt hilflos, ja unbedarft, wenn Hitler hier schrieb, er möchte, »daß auch unser innerer Internationalismuß [!] zerbricht«. Dass dieser Kennzeichen alles Jüdischen sei, wie er später unbeirrbar glaubte – davon kann beim Weltkriegsgefreiten noch keine Rede sein, auch wenn Kershaw genau das suggeriert. Wenn der Kleinbürger Hitler von einem »inneren Internationalismuß« schrieb, dann hob er auf die unzureichende Geschlossenheit zwischen den deutschen Ländern ab. Ihm sei aufgefallen – so schrieb er in Mein Kampf (und hier ist seine Schilderung glaubwürdig, ist sie doch vielfach belegt) –, dass in den bayerischen Regimentern »mit außerordentlicher Konsequenz immer gegen Preußen Front gemacht wurde«. Preußen sei vorgeworfen worden, Bayern in diesen Krieg mit hineingezogen zu haben. Doch dies sei ungerechtfertigt, gehöre doch auch Bayern zu Deutschland.34 Wer jemals Hitlers Briefe aus dem Feld in ihrer überaus schlichten Diktion und den vielen Schreibfehlern im Original beziehungsweise als Faksimile gelesen hat, wird dem Gefreiten aus dem österreichischen Waldviertel im Übrigen kaum mehr zutrauen als die schlichte Vorstellung, mit der er offenbar schon im österreichisch-ungarischen Vielvölkerstaat konfrontiert werden wollte, dass doch alle Deutschen zusammengehörten und an einem Strang zu ziehen hätten.

Auch die Überlieferung aus seinem damaligen Kameradenkreis deutet nicht darauf hin, dass Hitler während des Ersten Weltkrieges ein Judenhasser gewesen ist. Der »Kunstmaler«, wie sie ihn nannten, war – abgesehen von dem ausgeprägten Nationalismus, der unter den Weltkriegskämpfern gang und gäbe war – ein recht unpolitischer Soldat. Und er war ein Soldat, der sich bei seinen Vorgesetzten hervorzutun versuchte, der Anerkennung wegen, die ihm dann zuteil wurde – eine Anerkennung, von der er in seinem bisherigen Leben noch nicht viel erfahren hatte. Max Amann, Kompaniefeldwebel im 2. Bayerischen Infanterie-Regiment und späterer Chef des Franz-Eher-Verlags, in dem Mein Kampf erschien, beharrte während seiner Nürnberger Verhöre darauf, dass Hitler sich während des Krieges nicht politisch geäußert habe.35 Und Ernst Schmidt, ein Soldat aus dem engsten Kameradenkreis Hitlers, meinte, er habe keine Äußerung von diesem zur »Judenfrage« im Gedächtnis. Ein anderer Kamerad berichtete, Hitler habe in den Kriegsjahren höchstens einige beiläufige Gemeinplätze über die Juden von sich gegeben.36 Und Ignaz Westenkirchner, der einige Jahre nach dem Ersten Weltkrieg in die Vereinigten Staaten ausgewandert und von Hitler zurückgeholt worden war, hatte »keinerlei Gehässigkeit« Hitlers herausgehört.37

Sie alle – so lautete das Urteil seiner Kameraden – hätten während des Weltkrieges nichts von dem nach 1918 so grenzenlosen Judenhass Hitlers geahnt. Ähnlich erging es auch dem Regimentsadjutanten Friedrich Wiedemann, der täglich mit dem Meldeläufer Hitler zusammen war. Wiedemann verlor diesen nach 1918 zunächst aus den Augen und erfuhr schließlich aus der Zeitung, dass sein ehemaliger Kamerad Politiker und als solcher fanatischer Antisemit geworden war. Wiedemann schrieb, dass er »lange gerätselt« habe, wo die Ursache für dessen fanatischen Judenhass gelegen habe. Eine Antwort darauf habe er nicht gefunden. Wiedemann stellte aber klar: »Die Erfahrungen mit jüdischen Offizieren während des Weltkrieges konnten dazu wenig beigetragen haben.«38 Denn die Juden im Regiment seien tapfere Männer gewesen, fuhr Wiedemann fort und schilderte, wie Hitler als Reichkanzler einem jüdischen Kompanieführer geholfen habe, nachdem dieser durch den »Arierparagraphen« seinen Posten als Richter verlor: »Hitler erinnerte sich noch gut an den Offizier und gab Weisung, ihm sein Gehalt ins Ausland– er ging zunächst nach Österreich – zu überweisen. ›Der Mann war ein tapferer Offizier, sorgen Sie dafür, dass er sein Geld bekommt‹, sagte er nur knapp.«39

Anton Joachimsthaler, der akribisch den militärischen Werdegang Hitlers erforschte, gelangt zu dem Ergebnis, dass Hitler im Ersten Weltkrieg mit »an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit« kein Judenhasser gewesen sei. Und auch von dessen »späteren politischen und Rassedogmen ist in seiner Militärzeit an der Front glaubhaft nichts feststellbar«40. Selbst Kershaw, der auf Joachimsthalers Forschungen zurückgreift, muss einräumen, »dass Hitler in den Memoiren der früheren Kriegskameraden nicht als Antisemit herausstach«41. Dennoch folgt der britische Historiker, wie schon zuvor Bullock und Fest, lieber dem alten Klischee, das auf den Vorgaben Hitlers aus Mein Kampf beruht. Es gäbe – so Kershaw– keinen Grund anzunehmen, Hitler »projiziere Empfindungen in die Vergangenheit, die in Wirklichkeit erst seit 1918/19 existierten«42. Um dies zu belegen, führt Kershaw ein Zitat von Balthasar Brandmayer an, der ebenfalls zum Kameradenkreis Hitlers gehörte. Brandmayer schrieb in der 1932 publizierten Erinnerungsbroschüre Zwei Meldegänger, er habe oft »Hitler im Felde nicht verstanden, wenn er den Juden den Drahtzieher allen Übels nannte«43. Wie wenig glaubwürdig Brandmayer ist, werden seine Äußerungen im Zusammenhang von Hitlers Auszeichnung mit dem Eisernen Kreuz Erster Klasse, dem EK I, zeigen, das er im August 1918 aus der Hand seines Regimentskommandeurs Major Anton von Tubeuf erhielt.

Es ist wohl ein Zynismus der Geschichte, dass der Hauptverantwortliche für den Völkermord an den Juden den Orden ausgerechnet einem jüdischen Landwehrleutnant verdankte. Dieser Offizier hieß Hugo Gutmann und hatte Hitler im Mai 1918 für das an Mannschaftsdienstgrade nicht so oft verliehene EK I vorgeschlagen. Der Regimentsadjutant hatte zwei Meldegängern – darunter Hitler – versprochen, dass sie das EK I erhielten, wenn sie eine wichtige Meldung in die vorderen Stellungen brächten. Beide kamen durch. Doch Gutmann konnte sein Versprechen zunächst nicht halten. »Über zwei Monate bemühte er sich beim Divisionskommandeur ab, bis er endlich das EK I für die beiden Meldegänger genehmigt erhielt […]«44, heißt es in der Aussage von Eugen Tannhäuser, die sich mit der anderer Kriegskameraden deckt. Ob Gutmann sich so für Hitler eingesetzt hätte, wenn der ein Antisemit gewesen wäre?

Und noch ein interessantes Detail deutet auf ein gutes Verhältnis zwischen diesen beiden Männern hin: Knapp drei Wochen nachdem Hitler endlich mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet worden war, fuhr er Ende August 1918 in einen einwöchigen »Diensturlaub« zu einer Fernsprechausbildung in Gutmanns Heimatstadt Nürnberg, obwohl sein regulärer Urlaub vom 10. bis zum 27. September, den er in Berlin verbringen sollte, bereits bewilligt worden war. Eine dienstliche Erklärung gibt es dafür nicht. Und auch Gutmann, der rechtzeitig in die Vereinigten Staaten emigrieren konnte und dort fortan als Henry G. Grant lebte, zog es vor, nicht über die Gründe von Hitlers Nürnberg-Reise zu sprechen. Hatte Gutmann dem Gefreiten etwa eine zusätzliche Auszeit von den Qualen des Fronteinsatzes ermöglicht, unter welchem Vorwand auch immer?45

Hitler, der ausgiebig über seine Zeit in der Reichshauptstadt berichtete, schwieg über seinen frühen Aufenthalt in der geschichtsträchtigen Stadt Nürnberg, in der er später die Reichsparteitage abhalten sollte, ebenso wie verständlicherweise über die Umstände der Ordensverleihung. Er schwieg auch über Gutmann. Nur einmal – während des Zweiten Weltkrieges – kam er auf den militärisch bestens beleumundeten, mit dem EK I und dem Bayerischen Kriegsverdienstorden ausgezeichneten Landwehrleutnant zu sprechen: »Wir hatten einen Juden im Regiment, Gutmann, einen Feigling sondergleichen. Er hat das EK I getragen. Es war empörend und eine Schande […] «, gab Hitler bei Tisch zum Besten.46

Gutmann sei ein »angstschlotternder Auch-Offizier [und] ein unsympathischer Vorgesetzter« gewesen, schrieb ausgerechnet auch Brandmayer47, der später von Hitler unterstützt werden sollte, und disqualifiziert sich damit als glaubwürdige Quelle in Zusammenhang mit Kershaws These, Hitler sei bereits während des Ersten Weltkriegs überzeugter Antisemit gewesen. Doch warum verbreitete Brandmayer in seiner Erinnerungsbroschüre unwahre Angaben über Gutmann – und nur über Gutmann, nicht auch über andere jüdische Regimentskameraden wie etwa Hauptmann Butterfaß, die Leutnante Rosenthal, Rosenkranz und Flieger und den Feldwebel-Leutnant Neher? Hatte Brandmayer, der Mein Kampf und damit Hitlers spätere Anschauungen kannte, diesen ganz bewusst zum frühen Antisemiten gemacht? Hatte er beim Verfassen seiner Broschüre Gutmann herabgewürdigt, weil er sich der Peinlichkeit bewusst war, dass Hitler sein geliebtes Eisernes Kreuz ausgerechnet einem Juden verdankte?

An Hitlers Haltung gegenüber den Juden änderte sich auch nichts, als der Erste Weltkrieg zu Ende ging. Für Kershaw hingegen findet die ideologische Entwicklung des Gefreiten im vorpommerschen Lazarett Pasewalk, wo Hitler, durch einen britischen Gasangriff in Flandern erblindet, Revolution und Kriegsende erlebte, ihren Höhepunkt. Der Brite schreibt: »Die Vorurteile und Phobien, die er aus Wien mitgebracht hatte, traten nun in der verbitterten Wut über den militärischen Zusammenbruch deutlich hervor […]«48 Kershaw beruft sich dabei wiederum auf Mein Kampf, in dem Hitler zunächst von einer »Judenrevolte« und nicht von einer Revolution ausgegangen sein will: Die Anführer der in Pasewalk eintreffenden Revolutionäre seien ein »paar Judenjungen« gewesen, die nicht von der Front, sondern aus einem »Tripperlazarett« gekommen seien, um »den roten Fetzen« aufzuziehen. Als sich das Ganze aber zu einem Flächenbrand ausgeweitet habe, seien er sich sogleich darüber im Klaren gewesen, dass es sich um »schändlichen Verrat« gehandelt habe und wiederum »der Jude« im Gewand von Sozialdemokraten, Saboteuren, Defätisten und »anderem Gesindel« dessen Urheber gewesen sei. Die Folgerung des Lazarettinsassen: »Mit dem Juden gibt es kein Paktieren, nur das harte Entweder-Oder.«49

Doch Hitlers Darstellung in Mein Kampf