16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Der neue Band des Homo-Sacer-Projekts Was wird aus der Regel, wenn sie im Leben restlos aufzugehen scheint? Und was aus einem Menschenleben, wenn seine Gesten, seine Worte und sein Schweigen von der Regel nicht mehr zu unterscheiden sind? In Fortschreibung seines groß angelegten Homo-Sacer-Projekts unternimmt der weltbekannte Philosoph Giorgio Agamben eine passionierte Relektüre des abendländischen Mönchtums von Pachomius bis St. Franziskus. Doch auch wenn er das von peinlich genauer Regelbeachtung bestimmte Leben der Mönche bis ins kleinste Detail rekonstruiert, sieht Agamben die eigentliche Innovation des Mönchtums nicht in der Vermengung von Leben und Norm, sondern in der Entdeckung einer Dimension des Menschen, in der das »Leben« als solches zum ersten Mal seiner Autonomie Geltung verschaffte. Denn die Herausforderung, vor die die Mönche das Recht stellten, indem sie auf »höchste Armut« und den bloßen »Gebrauch« bestanden, hat auch heute von ihrer Brisanz nichts verloren.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 228

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Giorgio Agamben

Höchste Armut

Ordensregeln und Lebensform

Über dieses Buch

Was wird aus der Regel, wenn sie im Leben restlos aufzugehen scheint? Und was aus einem Menschenleben, wenn seine Gesten, seine Worte und sein Schweigen von der Regel nicht mehr zu unterscheiden sind?In Fortschreibung seines groß angelegten Homo-Sacer-Projekts unternimmt der weltbekannte Philosoph Giorgio Agamben eine passionierte Relektüre des abendländischen Mönchtums von Pachomius bis St. Franziskus. Doch auch wenn er das von peinlich genauer Regelbeachtung bestimmte Leben der Mönche bis ins kleinste Detail rekonstruiert, sieht Agamben die eigentliche Innovation des Mönchtums nicht in der Vermengung von Leben und Norm, sondern in der Entdeckung einer Dimension des Menschen, in der das »Leben« als solches zum ersten Mal seiner Autonomie Geltung verschaffte. Denn die Herausforderung, vor die die Mönche das Recht stellten, indem sie auf »höchste Armut« und den bloßen »Gebrauch« bestanden, hat auch heute von ihrer Brisanz nichts verloren.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

Giorgio Agamben, geb. 1942, lehrt heute als Professor für Ästhetik an der Facoltà di Design e Arti der Universität Iuav in Venedig, an der European Graduate School in Saas-Fee sowie am Collège International de Philosophie in Paris. Sein Werk ist in zahlreiche Sprachen übersetzt.

Impressum

Die italienische Originalausgabe erschien 2011 unter dem Titel „Altissima Povertà. Regole monastiche e forma di vita“ im Verlag Neri Pozza, Vicenza

© 2011 by Giorgio Agamben

Für die deutsche Ausgabe:

© 2012 S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main

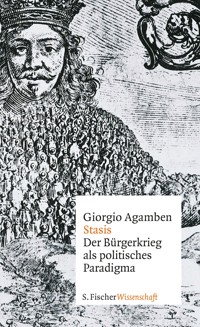

Covergestaltung: hißmann, heilmann, hamburg

Coverabbildung: Mauritius Images

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-401642-9

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

[Motto]

Vorwort

I. Regel und Leben

1. Ursprung der Regel

2. Regel und Gesetz

3. Weltflucht und Konstitution

Schwelle

II. Liturgie und Regel

1. Regula vitae

2. Mündlichkeit und Schriftlichkeit

3. Die Regel als liturgischer Text

Schwelle

III. Lebens-Form

1. Die Entdeckung des Lebens

2. Verzicht auf das Recht

3. Höchste Armut und Gebrauch

Schwelle

Literaturverzeichnis

Vitaque mancipio nulli datur, omnibus usu.

LUCR., III, 971

Vorwort

Gegenstand der vorliegenden Untersuchung ist der – am exemplarischen Fall des Mönchtums studierte – Versuch, eine Lebens-Form zu schaffen, das heißt ein Leben, das mit seiner Form so innig verbunden ist, dass es von ihr nicht mehr unterschieden werden kann. Aus dieser Perspektive stellt sich zunächst die Frage nach der Verknüpfung von Regel und Leben, die das Dispositiv bildet, dessen sich die Mönche bedienten, um ihr Ideal einer kommunitären Lebensform zu verwirklichen. Dies verlangte nicht so sehr – oder nicht nur – die kritische Sichtung eines enormen Wusts von pedantischen Vorschriften und asketischen Techniken, Klöstern und Horologien, von einsamen Versuchungen und chorischen Liturgien, brüderlichen Ermahnungen und drakonischen Strafen, also all jener Maßnahmen, die mit Blick auf die Erlösung von der Sünde und der Welt das Zönobium als »geregeltes Leben« einrichten sollen. Vielmehr ging es vor allem darum, die Dialektik zu verstehen, die so zwischen den Termini »Regel« und »Leben« entsteht. Tatsächlich ist diese Dialektik so engmaschig und komplex, dass sie sich in den Augen eines modernen Gelehrten zuweilen in eine vollkommene Einheit aufzulösen scheint: vita vel regula, laut der Einleitung der Regel der Väter, oder, wie es in der Regula non bullata des Franziskus heißt, haec est regula et vita fratrum minorum … Wir wollen hingegen dem vel und dem et ihre semantische Zweideutigkeit lassen und betrachten das Zönobium als ein von zwei gegenstrebigen, gleichwohl miteinander verflochtenen Intensitäten durchlaufenes Kraftfeld, in dem sich etwas unerhört Neues Bahn zu brechen versucht: eine Lebens-Form, die sich ihrer Verwirklichung ebenso hartnäckig annähert, wie sie sie verfehlt. Die eigentliche Innovation des Mönchtums ist weder die Vermischung von Leben und Norm noch eine Verschiebung des Verhältnisses von Faktum und Recht, sondern die Entdeckung einer ungeahnten, vielleicht auch heute noch undenkbaren Konsistenzebene, die mit den Syntagmen vita vel regula, regula et vita, forma vivendi, forma vitae nur mühsam benannt ist. Auf ihr verlieren sowohl die »Regel« als auch das »Leben« ihre gewohnte Bedeutung, um auf etwas Drittes zu verweisen, das es ans Licht zu bringen gilt.

Im Verlauf der Untersuchung hat sich jedoch gezeigt, dass nicht das Beharren auf – aus moderner Sicht rechtlichen – Dispositiven wie dem Gelübde und der Profess dem Hervortreten und der Erfassung dieses Dritten im Wege stand, sondern vielmehr ein für die Kirchengeschichte ebenso zentrales, wie für den modernen Betrachter undurchschaubares Phänomen: die Liturgie. Die größte Versuchung der Mönche ging nicht von den halbnackten Frauengestalten und unförmigen Ungeheuern aus, die in der Malerei des 15. Jahrhunderts Antonius in seiner Einsiedelei bedrängen, sondern von ihrem erklärten Willen, das Leben als eine ununterbrochene, alles umfassende Liturgie einzurichten. Deshalb musste sich die Untersuchung, die ursprünglich aus der Analyse des Mönchtums eine Definition der Lebens-Form gewinnen wollte, der keineswegs voraussehbaren, allem Anschein nach abwegigen, vom Thema wegführenden Aufgabe einer Archäologie des Amts stellen (deren Ergebnisse in einem selbständigen Band mit dem Titel Opus Dei. Archeologia dell’ufficio erscheinen werden).

Will man die uns zugleich nahe und ferne Erfahrung verstehen, um die es bei der Lebens-Form geht, bedarf es einer vorläufigen Bestimmung jenes Sein und Tun, Göttliches und Menschliches verschränkenden, ontologischen wie praktischen Paradigmas, an dessen Verfeinerung die Kirche im Verlauf ihrer Geschichte unermüdlich gearbeitet hat: von den ersten noch vagen Vorschriften der Apostolischen Konstitutionen bis zur feingliedrigen Architektur des Rationale divinorum officiorum des Wilhelm von Mende (13. Jahrhundert) und der kalkulierten Schlichtheit der Enzyklika Mediator Dei (1947).

Auch wenn das Verständnis der mönchischen Lebensform eine beharrliche Auseinandersetzung mit dem liturgischen Paradigma voraussetzt, das Experimentum crucis der Untersuchung bildete doch die Analyse der spirituellen Bewegungen des 12. und 13. Jahrhunderts, die im Franziskanertum kulminieren. Insofern ihre zentrale Erfahrung nicht mehr auf der Ebene der Lehre und des Gesetzes, sondern auf der des Lebens angesiedelt ist, markieren sie einen in jedem Sinn entscheidenden Moment in der Geschichte des Mönchtums, in dem dessen Stärken und Schwächen, dessen Siege und Niederlagen ihre äußerste Spannung erreichen.

Deshalb schließt das Buch mit einer Interpretation der Botschaft des Franziskus und der franziskanischen Theoretiker der Armut und des Gebrauchs, die eine übereilte Legendenbildung und ein ausuferndes hagiographisches Schrifttum hinter der allzu menschlichen Maske des pazzus, des Narren, oder der nicht mehr menschlichen eines zweiten Christus zum Verschwinden gebracht haben oder eine mehr an Fakten als an deren theoretischen Implikationen interessierte Exegese in die disziplinären Grenzen der Rechts- und Kirchengeschichte verwiesen hat. In dem einen wie dem anderen Fall bleibt die vielleicht wertvollste Hinterlassenschaft des Franziskanertums unberührt, die das Abendland stets aufs Neue als seine unaufschiebbare Aufgabe annehmen muss: Ist eine Lebens-Form denkbar, also ein dem Zugriff des Rechts vollständig entzogenes Menschenleben und ein Körper- und Weltgebrauch, der nicht in einer Aneignung mündet? Das aber heißt, das Leben als etwas zu denken, das einem nicht als Besitz, sondern zum Gebrauch gegeben ist.

Um diese Aufgabe bewältigen zu können, bedarf es jedoch zunächst der Erarbeitung einer Theorie des Gebrauchs, da man noch deren elementarste Grundlagen in der abendländischen Philosophie vergeblich sucht, und einer von ihr ausgehenden Kritik jener operativen und gouvernementalen Ontologie, die, in den unterschiedlichsten Verkleidungen, bis auf unsere Tage die Geschicke der Menschheit bestimmt. Dies bleibt dem letzten Band des Homo sacer vorbehalten.

I.Regel und Leben

1.Ursprung der Regel

1.1. An der Wende vom 4. zum 5. Jahrhundert christlicher Zeitrechnung entsteht eine eigentümliche Literaturform, die – zumindest auf den ersten Blick – in der antiken Welt keine Vorläufer zu haben scheint: die Mönchsregeln. Die Texte, die man herkömmlich unter dieser Rubrik einordnet, sind – jedenfalls was ihre Form und Ausgestaltung betrifft – derart heterogen, dass man sich der unterschiedlichsten Überschriften bediente, um ihren Inhalt im Incipit der Handschriften zusammenzufassen: vitae, vita vel regula, regula, horoi kata platos, peri tēs askēseōs tōn makariōn paterōn, instituta coenobiorum, praecepta, praecepta atque instituta, statuta patrum, ordo monasterii, historiae monachorum, askētikai diataxeis… Selbst wenn man sich an die strengere Definition des Begriffes hält, die dem Codex regularum – einer von Benedikt von Aniane zu Beginn des 9. Jahrhunderts zusammengestellten Sammlung von gut fünfundzwanzig Regeln – zugrunde liegt, die Spannbreite der Texte könnte nicht größer sein. Das gilt sowohl für ihren Umfang (von der Augustinusregel und der Zweiten Regel der Väter, die auf wenigen Seiten Platz finden, bis zu der knapp dreihundert Seiten umfassenden Regula magistri) als auch für ihre Darstellungsform (Fragen und Antworten – erotapokriseis – zwischen Mönchen und Meister bei Basilius, eine unpersönliche Vorschriftensammlung bei Pachomius, das Protokoll einer Zusammenkunft von Patres im Fall der Regel der vier Väter) und nicht zuletzt für ihren Inhalt, der sich mit Fragen der Schriftauslegung oder der geistlichen Erbauung der Mönche befassen oder aus mal nüchternen, mal akribischen Aufzählungen von Vorschriften und Verboten bestehen kann. Obgleich die Regeln den Anspruch erheben, das Leben einer Gruppe von Individuen – nicht selten durch strenge Sanktionen und bis ins kleinste Detail – zu regeln, handelt es sich bei ihnen allem Anschein nach nicht um juristische Schriften; obgleich sie zuweilen lediglich die Lebensweise und die Gewohnheiten der Mitglieder einer Gemeinschaft beschreiben, sind es keine historischen Schilderungen; obgleich sie sich teilweise so sehr mit dem Leben des Heiligen oder der Gründerväter vermengen, dass sie zu dessen Aufzeichnung in Form eines exemplum oder einer forma vitae werden (deshalb konnte Gregor von Nazianz die von Athanasius verfasste Vita des Antonius als »eine Gesetzgebung (nomothesia) des mönchischen Lebens in narrativer Form (en plasmati diēgēseōs)« bezeichen – GREGOR VON NAZIANZ, S.510), sind es keine Hagiographien. Auch wenn außer Frage steht, dass sie letztlich auf die Erlangung des Seelenheils nach den Geboten des Evangeliums und den Gottesdienst abzielen, gehören die Regeln nicht zur kirchlichen Literatur und Praxis, von denen sie sich ohne jegliche Polemik, aber entschieden abzusetzen versuchen. Schließlich sind sie auch keine hypomnemata, wie die von Michel Foucault untersuchten ethischen Übungen der Spätantike: Und dennoch besteht ihr zentrales Anliegen eben darin, das Leben und die Sitten der Menschen sowohl auf individueller wie auf kollektiver Ebene zu lenken. Die vorliegende Untersuchung möchte zeigen, dass sich in diesen so vielgestaltigen wie eintönigen Texten, deren Lektüre für den modernen Leser so mühsam ist, in entscheidenderem Maße als in den juridischen, ethischen, ekklesiastischen oder historischen Texten derselben Epoche ein Wandel vollzieht, der sowohl das Recht als auch die Ethik und die Politik betrifft und eine radikale Neuformulierung jener Begrifflichkeit impliziert, mittels deren bis zu diesem Zeitpunkt das Verhältnis von menschlichem Handeln und Norm, von »Leben« und »Regel« artikuliert wurde, ein Wandel, ohne den die politische und ethisch-rechtliche Rationalität der Moderne nicht vorstellbar wäre. Insofern werden in der vorliegenden Untersuchung Syntagmen wie vita vel regula, regula et vita, regula vitae nicht als bloßes Hendiadyoin verstanden: Sie definieren ein historisches und hermeneutisches Spannungsfeld, was ein Überdenken beider Begriffe erfordert. Was wird aus der Regel, wenn sie restlos mit dem Leben zu verschmelzen scheint? Und was aus einem Menschenleben, wenn es nicht mehr von der Regel zu unterscheiden ist?

1.2. Die vollkommene Erfassung eines Phänomens ist seine Parodie. Im Jahr 1534, erzählt Rabelais gegen Ende der Vie très horrifique du grand Gargantua, dass Gargantua den Mönch, der an seinen wenig erbaulichen Unternehmungen beteiligt war, mit der Stiftung einer Abtei entschädigen will, die den Namen Thélème tragen soll. Nachdem er die architektonische Beschaffenheit des Gebäudes (en figure exagone, en telle façon que à chascun angle estoit bastie une grosse tour [»es bildete ein Sechseck; an jeder Ecke befand sich ein großer runder Turm«, S.172] – RABELAIS, S.41), die Anordnung der Gemächer, die Kleiderordnung und das Alter der Thelemiten in aller Ausführlichkeit beschrieben hat, erklärt Rabelais, »wie die Lebensweise der Thelemiten geregelt war (comment estoient reigléz leur manière de vivre)«, und zwar in einer Form, die offensichtlich nichts anderes ist als die Parodie einer Klosterregel. Wie bei jeder Parodie geht es auch hier um eine genaue Umkehrung des vom Rhythmus der Horologien und Stundengebete peinlich genau unterteilten klösterlichen cursus in etwas, das oberflächlich betrachtet als völlige Regellosigkeit erscheint:

Et parce que ès religions de ce monde, tout est compassé, limité et reiglé par heures, feut decrété que là ne seroit horologe ny quadrant aulcun, mais selon les occasions et opportunitéz seroient toutes les oeuvres dispensées; car (disoit Gargantua) la plus vraye perte du temps qu’il sceust estoit de compter les heures – quel bien en vient-il? – et la plus grande resverie du monde estoit soy gouverner au son d’une cloche, et non au dicté de bon sens et entendement (ebd., S.37).

Und weil nach den bestehenden Ordensregeln alles begrenzt, abgemessen und nach Stunden eingeteilt ist, so dürfte es in dieser Abtei weder Uhr noch Sonnenuhr geben, sondern alles müsste nach Umständen und Bedürfnissen getan werden. »Denn«, sagte Gargantua, »es gibt keine größere Zeitverschwendung, als die Stunden zu zählen. Wozu soll das nützen? Und auch nichts Törichteres gibt es, als sich vom Schlag der Glocke, statt von Verstand und Überlegung, leiten zu lassen« (S.170).

Toute leur vie estoit employée non par loix ou reigles, mais selon leur vouloir et franc arbitre. Se levoient du lict quand bon leur sembloit, beuvoient, mangeoient, travailloient, dormoient quand le désir leur venoit; nul le esveilloit, nul ne les parforceoit ny à boire ny à manger ny à faire chose aultre quelconque. Ainsi l’avoit estably Gargantua. En leur reigle n’estoit que ceste clause: FAY CE QUE VOULDRAS (ebd., S.60).

Eine bestimmte Lebensweise war ihnen durch Gesetze, Statuten oder Regeln nicht vorgeschrieben, sie ordneten sie ganz nach ihrem Willen und Belieben: standen auf, wann sie wollten, aßen und tranken, wann sie Appetit hatten, und arbeiteten oder schliefen, je nachdem sie die Lust dazu ankam. Niemals weckte sie jemand, ebenso wenig wie jemand sie zum Essen oder Trinken oder sonst wozu nötigte. So hatte Gargantua es bestimmt. Ihre ganze Ordensregel bestand aus einem einzigen Paragraphen: TU, WAS DIR GEFÄLLT! (S.180)

Man hat Thélème als »das Gegen-Kloster« bezeichnet (FEBVRE, S.165). Doch recht betrachtet geht es nicht einfach um die Verkehrung der Ordnung in Unordnung und der Regel in Anomie. Wenn auch in einem einzigen Satz zusammengefasst, es gibt eine Regel und sie hat einen Autor (ainsi l’avoit estably Gargantua [»So hatte Gargantua es bestimmt«]). Und auch der Zweck, dem sie dient, ist – trotz der Entbindung von jeglicher Pflicht und der bedingungslosen Freiheit aller – mit dem der Klosterregel absolut identisch: das »Zönobium« (koinos bios, das Zusammenleben), die Vollkommenheit eines bedingungslosen Gemeinschaftslebens (unianimes in domo cum iocunditate habitare, wie es in einer alten Klosterregel heißt):

Par ceste liberté entrèrent en louable émulation de faire tous ce que à un seul voyoient plaire. Si quelqu’un ou quelcune disoit: »beuvons«, tous beuvoient; si disoit: »jouons«, tous jouoient; si disoit: »Allons à l’esbat ès champs«, tous y alloient (RABELAIS, S.61).

Diese Freiheit feuerte sie zu löblichem Wetteifer an, nur immer das zu tun, was den anderen angenehm war. Sagte einer oder eine: Lasst uns trinken, so tranken sie alle; sagte er: Lasst uns spielen, so spielten sie alle; sagte er: Lasst uns spazieren gehen, so gingen sie alle spazieren (S.180).

Im Übrigen ist die Abbreviatur der Regel keine Erfindung Rabelais’, sondern geht auf den Autor einer der ersten Mönchsregeln zurück: auf Augustinus, der in seinem Kommentar des Ersten Johannesbriefs (PL, 35, 2033) die Gebote des christlichen Lebens auf eine genuin gargantueske Formel brachte: »Liebe und tu, was du willst (dilige et quod vis fac)«. Dies entspricht übrigens exakt der Lebensweise jener Mönche, die gemäß einer von Cassian begründeten Tradition verächtlich »Sarabaiten« genannt wurden: Deren einzige Regel sei die Befriedigung ihrer Gelüste gewesen (pro lege eis est desideriorum voluntas). Die scheinbar komische Parodie Rabelais’ ist nämlich ernster gemeint, als man auf den ersten Blick vermuten möchte – so ernst, dass man die Episode von Thélème mit der franziskanischen Gründung eines Ordens ganz neuer Art verglichen hat (GILSON, S.265f.). Das gemeinsame Leben, das restlos in der Regel aufgeht, setzt sie außer Kraft, ja erklärt sie für nichtig.

1.3. Zwanzig Tage benötigte Donatien Alphonse de Sade, um 1785 in seiner Zelle im Gefängnis der Bastille auf einer zwölf Meter langen Papierrolle in Miniturschrift das niederzuschreiben, was viele als sein Meisterwerk betrachten: Les 120 journées de Sodome. Die Rahmenhandlung ist bekannt: Am 1. November eines nicht näher bestimmten Datums gegen Ende der Regentschaft Ludwigs XIV. schließen sich vier reiche und mächtige Wüstlinge – der Herzog von Blangis, sein Bruder, der Bischof von …, der Präsident von Curval und der Finanzier Durcet – mit ihren zweiundvierzig Opfern im Schloss Silling ein, um eine Orgie zu feiern, die ihrer erklärten Schrankenlosigkeit zum Trotz geradezu zwanghaft bis ins kleinste Detail geregelt ist. Auch in diesem Fall ist das Vorbild unzweifelhaft die Klosterregel; doch während bei Rabelais das Paradigma direkt angesprochen wird (Thélème ist eine Abtei), um es Punkt für Punkt zurückzuweisen oder in sein Gegenteil zu verkehren (keine Uhren, keine Zeiteinteilung, keine Verhaltensmaßregeln), unterliegt in Silling – das keine Abtei, sondern ein Schloss ist – die Zeit einer streng ritualisierten Segmentierung, die an den unumstößlichen ordo des monastischen Offiziums erinnert. Nachdem sie sich in ihrem Rückzugsort eingeschlossen, oder genauer, eingemauert haben, verfassen und verkünden die vier Freunde die règlements, die in ihrem neuen Gemeinschaftsleben gelten sollen. Nicht nur, dass – wie im Kloster – jeder Moment des »Zönobiums« festgelegt, der Rhythmus von Wachen und Schlafen bestimmt ist und die gemeinsamen Mahlzeiten und »Feierlichkeiten« einem genauen Plan folgen, auch die Darmentleerung der Jungen und Mädchen ist streng reglementiert. On se lèvera tous les jours à dix heures du matin, »man wird täglich um 10 Uhr morgens aufstehen«, beginnt die Regel als Parodie der kanonischen Stunden, à onze heures les amis se rendront dans l’appartement des jeune filles … de deux à trois heures on servira les deux premières tables … en sortant du souper, on passera dans le salon d’assemblée »Um elf begeben sich die Freunde in das Appartement der jungen Mädchen. […] Von zwei bis drei Uhr wird an zwei Tafeln gleichzeitig gespeist. […] Nach dem Souper begibt man sich in den Versammlungssaal« (die synaxis oder collecta oder der conventus fratrum der monastischen Terminologie) pour la célébration »zur Feier (dasselbe Wort, das in den Regeln den Gottesdienst bezeichnet) dessen, was man die Orgien nennt« de ce qu’on appelle les orgies …

Der lectio der Heiligen Schrift (oder, wie es die Magisterregel verlangt, des Regeltexts selbst), die in den Klöstern die Mahlzeiten und die alltäglichen Verrichtungen der Mönche begleitet, entsprechen hier die rituellen Berichte, die die vier historiennes – die Duclos, die Champville, die Martaine und die Desgranges – von ihrem ausschweifenden Leben geben. Dem bedingungslosen Gehorsam, den die Mönche dem Abt und den Oberen bis in den Tod leisten (oboedientia praeceptum est regulae usque ad mortem – Regula monachorum, PL, 87, 1115B), entspricht die absolute Gefügigkeit der Opfer gegenüber den Wünschen ihrer Herren bis zur höchsten Folter (»Das geringste Lachen, der geringste Mangel an Aufmerksamkeit, Respekt, oder Unterwürfigkeit ist eine der schwersten und am grausamsten bestraften Verfehlungen.« Auch die Klosterregeln hatten das Lachen während den Versammlungen unter Strafe gestellt: Si vero aliquis depraehensus fuerit in risu … iubemus … omni flagello humilitatis coherceri – VOGÜÉ 1, I, S.202f.).

Das zönobitische Ideal lebt also auch hier wie in Thélème als Parodie fort – mehr noch, es wird auf die Spitze getrieben. Doch während das Leben in der Abtei, in der das Vergnügen zur Regel erhoben wurde, auf deren Abschaffung hinausläuft, muss das in jedem Punkt mit dem Leben übereinstimmende Gesetz, das in Silling herrscht, es zwangsläufig zerstören. Und während das klösterliche Zönobium auf unbegrenzte Dauer angelegt ist, verlassen die vier Wüstlinge, die das Leben ihrer Lustobjekte geopfert haben, nach nur fünf Monaten überstürzt das Schloss und kehren mit den Überlebenden nach Paris zurück.

1.4. Es mag verwunderlich erscheinen, dass das mönchische Ideal, das aus der individuellen Weltflucht in die Einsamkeit hervorgegangen war, zum Muster eines ganz auf die Gemeinschaft ausgerichteten Lebens werden konnte. Und dennoch, kaum dass Pachomius das anachoretische Modell ins zweite Glied verwiesen hatte, wurde das Wort monasterium gleichbedeutend mit Zönobium verwendet und seine Etymologie, die auf ein Leben in Einsamkeit verweist, so sehr verdrängt, dass in der Magisterregel das Wort monasteriale als Übersetzung für Zönobium angegeben und mit der Glosse militans sub regula vel abbate (VOGÜÉ 2, I, S.328) versehen werden konnte. Schon die Regel des Basilius warnte vor den Gefahren und der Selbstsucht des einsamen Lebens, das »ganz unverhohlen dem Gesetz der Nächstenliebe widerspricht (machomenon tōi tēs agapēs nomōi)« (BASILIUS, Regulae fusius tractatae, PG, 31, 930). Und Basilius fügt hinzu: »Wenn wir abgeschieden leben, können wir uns weder mit dem Verherrlichten freuen, noch mit dem Leidenden mitleiden, denn wir könnten den Zustand des anderen nicht erkennen« (ebd.). Im gemeinsamen Leben (en tēi tēs zōēs koinoniai) hingegen werden die jedem Einzelnen verliehenen Gaben Gemeingut aller, die mit ihm zusammenleben (sympoliteuomenōn), und das Wirken (energeia) des heiligen Geistes in einem jeden von ihnen teilt sich allen anderen mit (ebd., 931). »Wer aber allein lebt, macht das Charisma, das ihm vielleicht verliehen wurde, durch Nichtgebrauch (dia tēs argias) nutzlos, so als ob er es in sich selbst vergraben würde (katoryxas en eautōi)« (ebd.). Dementsprechend beginnt die Regel der vier Väter mit der Beschwörung der »Trostlosigkeit der Einsiedelei und der von Ungeheuern verbreiteten Schrecken«, um von der Einsamkeit abzuraten, und begründet unmittelbar darauf das Zönobium unter Berufung auf die Heilige Schrift mit der Freude und Einmütigkeit des gemeinsamen Lebens: volumus ergo fratres unianimes in domo cum iocunditate habitare (VOGÜÉ 1, I, S.182). Als Strafe schlechthin gilt der vorübergehende Ausschluss vom Gemeinschaftsleben (excommunicatio – ebd., S.202), und laut der Regula Macharii bedeutet der Austritt aus dem Kloster (ex communione discedere), sich für die Finsternis der Hölle zu entscheiden (in exteriores ibunt tenebras – ebd., S.386). Noch bei Theodoros Studites wird das Zönobium dem Paradies (paradeisos tēs koinobiakēs zōēs) verglichen und der Austritt aus ihm mit der Erbsünde Adams gleichgesetzt. »Mein Sohn,« ermahnt er einen Mönch, der in der Abgeschiedenheit leben möchte, »wie hat dich der erzböse Satan aus dem Paradies des gemeinsamen Lebens vertreiben können, wie einstmals den vom Rat der Schlange verführten Adam?« (Ep. 1, PG, 99, 938).

Von paradigmatischer Bedeutung für das Thema des gemeinsamen Lebens ist die Apostelgeschichte, in der das Leben der Apostel und derer, die »in ihrer Lehre verharrten«, als »Einmütigkeit« und Kommunismus beschrieben wird: »Alle Gläubigen waren beisammen und hatten alles gemeinsam. […] Tag für Tag verharrten sie einmütig (homothymadon) im Tempel, brachen zu Hause das Brot und hielten miteinander Mahl in Freude und Einfalt des Herzens.« (Apg 2,44–46); »die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele; keiner nannte etwas von dem, was er hatte, sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam.« (ebd., 4,32). Diesem Leitbild folgt Augustinus, wenn er in seiner Regel erklärt, das oberste Ziel des mönchischen Lebens sei es, »einträchtig im selben Haus zu wohnen und ein Herz und eine Seele zu haben in Gott« (primum propter quod in unum estis congregati, ut unanimes habitetis in domo et sit vobis anima una et cor unum in Deo – AUG., Regula ad servos dei, PL, 32, 1377). Und Hieronymus, der im Jahr 404 eine griechische Fassung der Pachomiusregel ins Lateinische übersetzt, verweist in einem Brief ausdrücklich auf ein koptisches Wort, das diejenigen bezeichnet, die in Gemeinschaft leben: coenobitae, quod illi »sauses« gentili lingua vocant, »nos in commune viventes« possumus appellare (Ep. 22, 14, PL, 22, 419).

Bis zur monastischen Erneuerung des 11. Jahrhunderts, als mit Romuald und Petrus Damiani die »Spannungen zwischen Kloster und Einsiedelei« (CALATI, S.530) wieder zunahmen, behauptete das gemeinsame Leben gegenüber dem eremitischen eine unangefochtene Vorrangstellung. Diese Tendenz gipfelte im Beschluss des Konzils von Toledo (646), der – die vom Anachoretentum zum Klosterleben führende historische Entwicklung umkehrend – vorschrieb, niemandem zu erlauben, ein Eremitendasein zu führen, der nicht zuvor zönobitisch gelebt hat. Das zönobitische Projekt ist buchstäblich vom koinos bios bestimmt, vom gemeinsamen Leben, dem es seinen Namen verdankt und ohne das es nicht verstanden werden kann.

Offensichtlich hat die Idee eines »gemeinsamen Lebens« politische Bedeutung. In der Politik spricht Aristoteles, der die Stadt als »vollkommene Gemeinschaft« (koinonia teleios – 1252b29) bestimmt und sich des Wortes syzēn, »zusammenleben«, bedient, um die politische Natur des Menschen zu bezeichnen (»sie wünschen zusammenzuleben« – 1278b22), jedoch nirgends von einem koinos bios. Zwar entsteht die polis mit Blick auf das Leben (tou zēn eneka – 1252b30), doch ihre Daseinsberechtigung ist das »gute Leben« (to eu zēn – ebd.). In der Vorrede der Institutiones bemerkt Cassian, dass der Zweck seines Buches neben der »Besserung unseres Lebenswandels« auch die Darstellung des »vollkommenen Lebens« sei (CASSIAN 1, S.30). Wie die Polis ist auch das Kloster eine Gemeinschaft, die die »Vollkommenheit des zönobitischen Lebens« (perfectionem […] coenobialis vitae – ebd., S.182) zu verwirklichen sucht. Deshalb unterscheidet Cassian in den Conlationes das Kloster vom Zönobium, weil das Kloster »nur der Name eines Ortes ist, nämlich der Wohnung der Mönche, während Zönobium auch die Qualität und Disziplin der Profess selbst bedeutet. Kloster kann auch die Wohnstätte eines einzelnen Mönchs meinen, Zönobium bezeichnet ausschließlich die vereinte Gemeinschaft vieler, die zusammenleben (plurimorum cohabitantium … unita communio)« (CASSIAN 2, S.22). Zönobium bezeichnet nicht nur einen Ort, sondern vor allem eine Lebensform.

1.5. Die Spannung von privat und gemein, von Eremitendasein und Zönobium scheint auch der seltsamen Untergliederung in drei beziehungsweise vier genera monachorum zugrunde zu liegen, die sich bei Hieronymus findet (Ep. 22), bei Cassian (Conlationes, 18, 4–8), in der langen Abschweifung zu Beginn der Magisterregel, bei Benedikt und, in abgewandelter Form, bei Isidor, Johannes Klimakos, Petrus Damiani und Abelard bis hin zu den Texten der Kanoniker. Der tiefere Sinn dieser Gliederung, die zunächst die Zönobiten (in commune viventes) von den Anachoreten (qui soli habitant per desertum) unterscheidet, um ihnen als »verabscheuenswerte und unreine« Art die Sarabaiten und – in der seit der Magisterregel und der Benediktsregel kanonisch gewordenen Vierteilung – die Gyrovagen gegenüberzustellen, eröffnet sich jedoch nur, wenn man versteht, dass es nicht so sehr um den Gegensatz von Einsamkeit und Gemeinschaftsleben geht, als vielmehr um den gleichsam »politischen« von Ordnung und Unordnung, Regierung und Anarchie, Beständigkeit und Nomadentum. Schon bei Hieronymus und Cassian zeichnet sich die (als teterrimum, deterrimum ac infidele qualifizierte) »dritte Art« dadurch aus, dass sie »zu zweit oder dritt zusammenleben, nach ihrem Willen und Befehl (suo arbitratu ac ditione)« und »es nicht dulden, von der Sorge und der Macht eines Abts regiert zu werden (abbatis cura atque imperio gubernari)«. »Ihnen gilt«, wie die Magisterregel hervorhebt, »die Willkür ihres Begehrens als Gesetz« (pro lege eis est desideriorum voluntas – VOGÜÉ 2, I, S.330); sie leben, »ohne je von einer Regel auf die Probe gestellt worden zu sein« (nulla regula adprobati – PRICOCO, S.134).

Bei dem »Gemeinplatz der monastischen Homiletik« (PENCO, S.506), zu dem die Vierteilung der genera monachorum wurde, ging es also darum, einen Gegensatz zwischen einer gut geführten Gemeinschaft und der Anomie, einem positiven politischen Paradigma und einem negativen zu konstruieren. Insofern ist diese Klassifikation keineswegs, wie behauptet wurde (CAPELLE