8,99 €

Mehr erfahren.

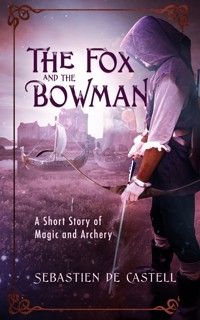

- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2014

In einem Reich, das durch die Gier der Mächtigen zugrunde gerichtet wurde, kämpft Falcio val Mond, oberster Kantor der Greatcoats, unerschütterlich für Recht und Ordnung. Als ein grausames Verbrechen an einem Duke und seiner Familie verübt wird, nimmt der Krieger die Fährte des Mörders auf. Doch bald muss er erkennen, dass er das Opfer eines schrecklichen Verrats ist: Ein tödliches Gift jagt durch seine Venen. Plötzlich ist jeder Moment im Kampf gegen den Feind kostbarer denn je. Kann Falcio den Bürgerkrieg verhindern, der das Land ins Chaos zu stürzen droht? Oder wird der Tod ihn vorher zu sich holen?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Ähnliche

Entdecke die Welt der Piper Fantasy:

Übersetzung aus dem kanadischen Englisch von AndreasDecker

Vollständige E-Book-Ausgabe der im PiperVerlag erschienenen Buchausgabe

1. Auflage 2014

ISBN 978-3-492-96482-1

© 2014 Sebastien de Castell

Die kanadische Originalausgabe erscheint 2015 unter dem Titel »Knight’s Shadow« bei Quercus, England.

Deutschsprachige Ausgabe: © Piper Verlag GmbH, München 2014

Covergestaltung und -motiv: www.buerosued.de

Karte: Sebastien de Castell

Datenkonvertierung: Tobias Wantzen, Bremen

Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.

Für meinen Vater, Gustave de Castell-Junghertz,

den ich mehr aus Erzählungen kannte

als aus dem wirklichen Leben, doch wie wundervoll

waren diese Erzählungen …

PROLOG

Reisender, solltest Du in einer Winternacht in einem der Gasthäuser entlang der Handelsstraßen von Tristia Zuflucht suchen und Dich ans Feuer setzen, das aller Wahrscheinlichkeit nach verwässerte Ale trinken und Dir alle Mühe geben, nicht die Aufmerksamkeit der örtlichen Raufbolde zu erregen, siehst Du vielleicht einen Greatcoat eintreten. Man erkennt ihn an dem langen Ledermantel, dem Zeichen seines Amtes, den die raue Witterung dunkelbraun verfärbt hat und der vielleicht hier und da sogar einen dunkelroten, grünen oder manchmal sogar blauen Schimmer aufweist.

Er oder sie werden ihr Bestes tun, in der Menge unterzutauchen. Darin sind sie sehr gut – solltest Du nach links blicken, werter Reisender, siehst Du einen zweiten Greatcoat allein in den Schatten sitzen. Der am Eingang wird sich mit ziemlicher Sicherheit zu ihm setzen.

Solltest Du Dich näher zu ihnen beugen (aber sei vorsichtig!) und ihre Unterhaltung belauschen, wirst Du ein paar Einzelheiten über die Streitfälle aufschnappen, die sie in den Städten, Dörfern und Siedlungen auf dem Land geschlichtet haben. Sie werden über diesen Herzog oder jenen Lord sprechen und welche Verbrechen sie an ihrem Volk verübt haben. Einzelheiten über die Rechtsprechung in jedem Fall werden zur Sprache kommen, und ob der Greatcoat ein Duell führen musste, damit das Urteil auch vollstreckt wurde.

Beobachtet man die beiden nur lange genug, wird einem auffallen, wie sie gelegentlich den Raum mustern und die anderen Gäste einschätzen. Betrachtet man die Mäntel genauer, erkennt man Muster unter dem Leder. Das sind die eingenähten Knochenplatten, die hart genug sind, um Pfeil, Klinge oder Bolzen zu widerstehen. Und doch bewegt sich der Mantel so natürlich wie der, den Du vermutlich trägst. Solltest Du je Gelegenheit erhalten, in ihn hineinzugreifen, findest Du verborgene Taschen – manche behaupten, es seien beinahe hundert –, die alle mit Tricks und Fallen, esoterischen Pillen und Pülverchen gefüllt sind, die ihnen bei dem Kampf gegen einen Mann oder auch einen ganzen Mob einen Vorteil verschaffen sollen. Und auch wenn die unter den Mänteln verborgenen Blankwaffen nichts Besonderes sind, sind sie dennoch gut geölt, scharf geschliffen und spitz genug, um ihre Arbeit zu erledigen.

Den Legenden zufolge fingen die Greatcoats als Duellkämpfer und Meuchelmörder an, bis sie ein gütiger König oder eine gütige Königin unter den Befehl der Monarchie stellte, um dafür zu sorgen, dass in den neun Herzogtümern von Tristia die alten Gesetze befolgt werden. Natürlich reagierten die Herzöge auf diese unerwünschte Einmischung mit dem Ersinnen der vorstellbar qualvollsten Todesarten für jeden Greatcoat, den ihre Leute im Kampf besiegen konnten. Aber für jeden getöteten Greatcoat erhob sich ein anderer, der den Mantel anlegte und durch das Land zog, um den Adel zu verärgern, indem er den Gesetzen Geltung verschaffte, die diesen Herrschaften nur eine Last waren. Bis dann vor ungefähr hundert Jahren eine Gruppe reicher Herzöge die Dashini in ihre Dienste nahm – jenen Orden von Meuchelmördern, die selbst einen so verdorbenen Ort wie Tristia noch mehr verderben konnten. Die Dashini gaben ihnen eine beständigere Methode in die Hand, jeglichen Widerspruch zu entmutigen. Sie bezeichneten es als die Wehklage der Greatcoats.

Ich werde Dich nicht mit den Einzelheiten schockieren, werter Reisender – sie gehören nicht in eine Unterhaltung zwischen Leuten aus gutem Hause. Es reicht zu wissen, dass, nachdem die Dashini den letzten erwischten Greatcoat der Wehklage unterzogen, fast ein ganzes Jahrhundert lang niemand mehr vortrat, um den Mantel zu tragen. Nicht bis ein übertrieben idealistischer junger König namens Paelis und ein närrischer Bauer namens Falcio entschieden, sich dem Lauf der Geschichte entgegenzustemmen und die Greatcoats zurück ins Leben zu rufen.

Aber das ist alles Vergangenheit. König Paelis ist tot, und die Greatcoats sind seit über fünf Jahren aufgelöst. Die beiden, die Du beobachtest, riskieren bei jedem Versuch, ihre traditionellen Pflichten zu erfüllen, den Tod und Schlimmeres. Also werden sie einfach ihre Gläser austrinken, die Zeche zahlen und in die Nacht verschwinden. Vielleicht kannst Du ihr Lächeln sehen, wenn sie sich gegenseitig versichern, dass die Wehklage der Greatcoats nur eine weitere dieser Geschichten ist, die sich Reisende vor einem warmen Feuer in einer kalten Nacht erzählen; dass, selbst wenn sie einst existierte, heute niemand mehr wissen würde, wie man sie durchführt. Aber diese beiden Reisenden würden sich irren. Denn Du musst wissen, ich weiß aus sicherer Quelle, dass die Wehklage der Greatcoats durchaus real ist. Sie ist sogar noch qualvoller und schrecklicher, als die Geschichten erahnen lassen. Ich würde Dir ja mehr darüber berichten, aber leider bin ich selbst die erwähnte »sichere Quelle«.

Mein Name ist Falcio val Mond, einer der letzten Greatcoats des Königs, und wenn Du ganz genau lauschst, hörst Du mich noch immer schreien.

1

DAS WARTESPIEL

Ich kann an einer Hand abzählen, wann ich friedlich und glücklich aufgewacht bin, ohne unmittelbare Todesangst oder erfasst von tiefem Zorn, der mich jemanden umbringen lassen wollte. Der Morgen an dem Tag, vier Wochen nachdem Patriana, die Herzogin von Hervor, mich vergiftet hatte, gehörte nicht dazu.

»Er ist tot.« Trotz des Nebels in meinem Kopf, der auch meine Ohren verstopfte, erkannte ich Brastis Stimme.

»Er ist nicht tot«, sagte eine andere, etwas tiefere Stimme. Sie gehörte Kest.

Das leichte Dröhnen von Brastis Schritten auf dem Holzfußboden der Hütte wurde lauter. »Für gewöhnlich ist er wieder daraus erwacht. Ich sage dir, dieses Mal ist er tot. Sieh doch. Er atmet kaum.«

Ein Finger bohrte sich in meine Brust, dann meine Wange, dann mein Auge.

Sicherlich fragt Ihr Euch mittlerweile, werter Leser, warum ich Brasti nicht einfach mit einer Klinge durchbohrte und weiterschlief. Zwei Gründe. Erstens lagen meine Rapiere ungefähr drei Meter entfernt auf einer Bank neben der Tür der kleinen Hütte, die wir bewohnten. Zweitens konnte ich mich nicht rühren.

»Hör auf, an ihm herumzubohren«, sagte Kest. »Kaum zu atmen bedeutet lebendig.«

»Was auch so eine Sache ist«, meinte Brasti. »Neatha soll eigentlich tödlich sein.« Ich stellte mir vor, wie er mit dem Finger vor meiner Nase herumwackelte. »Wir sind alle glücklich, dass du das überlebt hast, Falcio, aber dieses Herumlungern jeden Morgen ist ein äußerst unpassendes Benehmen. Man könnte es sogar egoistisch nennen.«

Trotz meiner wiederholten Versuche weigerten sich meine Hände einfach, sich um Brastis Hals zu legen.

In der ersten Woche nach meiner Vergiftung hatte ich eine gewisse Schwäche in meinen Gliedern bemerkt. Ich schien mich nicht mehr so schnell bewegen zu können. Tatsächlich versuchte ich manchmal die Hand zu bewegen, und es dauerte eine ganze Sekunde, bis sie gehorchte. Dieser Zustand hatte sich langsam verschlimmert, bis ich mich jeden Morgen nach dem Aufwachen mehrere Minuten lang in meinem Körper gefangen fand.

Eine Hand auf meiner Brust drückte stark. Brasti lehnte sich auf mich. »Trotzdem musst du zustimmen, dass Falcio größtenteils tot ist.«

Wieder trat eine Pause ein, und ich wusste, dass Kest über die Sache nachdachte. Brasti ist ein Idiot, das ist nun einmal das Problem mit ihm. Er sieht gut aus, ist charmant, kann jeden Mann mit dem Bogen besiegen. Und er ist ein Idiot. Das fällt einem zuerst gar nicht auf; er kann hervorragende Konversation betreiben und viele Worte benutzen, die den Worten ähneln, die schlaue Leute von sich geben. Er benutzt sie nur nicht im richtigen Kontext. Oder in der richtigen Reihenfolge.

Das Problem mit Kest ist jedoch, dass er zwar ausgesprochen intelligent ist, aber dem Glauben anhängt, philosophisch zu sein bedeute, jede Idee in Betracht zu ziehen, selbst wenn sie von dem eben erwähnten Idioten geäußert wird.

»Schon möglich«, sagte er schließlich. »Aber wäre es nicht passender, wenn man sagt, er ist irgendwie lebendig?«

Noch mehr Schweigen. Vielleicht sollte man in diesem Zusammenhang erwähnen, dass die beiden fraglichen Narren meine besten Freunde sind. Beide sind Greatcoats, und ich verließ mich darauf, dass sie mich beschützten, falls Lady Trin genau diesen Augenblick wählte, um uns ihre Ritter auf den Hals zu hetzen.

Vermutlich hätte ich mich mittlerweile daran gewöhnen müssen, sie Herzogin Trin zu nennen. Ich hatte ihre Mutter Patriana (richtig, die, die mich vergiftet hatte) bei dem Versuch getötet, die Erbin des Königs zu beschützen. Vermutlich war das Letztere der wahre Grund für Trins Problem mit mir, da es ihren Plänen im Weg stand, sich selbst auf den Thron zu setzen.

»Er bewegt sich noch immer nicht«, sagte Brasti. »Ich glaube wirklich, dieses Mal ist er tot.« Ich spürte seine Hand kurz an einer eher intimen Stelle meines Körpers und begriff, dass er meine Taschen nach Geld durchsuchte, was wieder einmal bewies, dass es nicht zu den besten Ideen des Königs gehört hatte, einen ehemaligen Wilderer zu einem reisenden Magistrat zu machen. »Übrigens haben wir nichts mehr zu essen«, fuhr er fort. »Sollten diese verdammten Dörfler uns nicht Vorräte bringen?«

»Sei dankbar, dass sie uns erlaubt haben, uns hier zu verstecken«, sagte Kest. »Für ein so kleines Dorf ist es eine schwere Bürde, mehr als hundert Greatcoats zu ernähren. Außerdem haben sie vor wenigen Minuten Lebensmittel aus ihren Wintervorratslagern in den Bergen gebracht. Die Schneiderin verteilt sie.«

»Warum höre ich dann nicht diese lästigen Kinder schreien und uns anbetteln, ihnen unsere Schwerter zu leihen oder noch schlimmer, mit einem meiner Bögen spielen zu können?«

»Vielleicht haben sie mitbekommen, dass du dich deswegen beschwert hast. Ihre Familien haben sie heute Morgen in den Bergen gelassen.«

»Nun, wenigstens etwas.« Brastis Finger klappte mein rechtes Augenlid hoch. Grelles Licht blendete mich, dann verschwand der Finger und mit ihm das Licht. »Wie lange dauert es wohl noch, bis Falcio größtenteils lebendig und nicht länger völlig nutzlos ist? Ich meine, was passiert, wenn Trins Ritter davon erfahren? Oder Dashini-Meuchelmörder? Oder sonst jemand?« Je länger Brasti sprach, umso nervöser wurde er. »Egal welche Gruppe man auch nennt, die weiß, wie man einen Mann auf schreckliche Weise umbringen kann, irgendwie hat Falcio sie sich alle zum Feind gemacht. Jeder von ihnen könnte …«

Ich konnte fühlen, wie sich meine Brust schneller bewegte. Ich bemühte mich, meine Atmung zu kontrollieren, aber langsam überwältigte mich die Panik.

»Halt den Mund, Brasti. Du verschlimmerst seinen Zustand nur noch.«

»Sie werden kommen und ihn holen, Kest. Möglicherweise sogar in diesem Augenblick. Willst du jeden Einzelnen von ihnen töten?«

»Falls das erforderlich ist.« Wenn Kest so spricht, liegt eine gewisse Kälte in seiner Stimme.

»Du magst ja der Heilige der Schwerter sein, trotzdem bist du immer noch nur ein Mann. Du kannst nicht gegen ein ganzes Heer antreten. Und was passiert, wenn sich Falcios Zustand weiter verschlechtert und er einfach zu atmen aufhört? Was passiert, wenn wir nicht da sind und …«

Ich hörte die Laute einer Rangelei und fühlte das Bett erzittern, als jemand gegen die Wand gedrückt wurde.

»Nimm deine von den Göttern verdammten Hände von mir, Kest. Heiliger oder nicht, ich werde …«

»Ich habe auch um ihn Angst«, sagte Kest. »Wir alle haben Angst.«

»Er war … Bei allen Höllen, in denen wir waren. Er ist doch angeblich der Schlaue von uns. Wie konnte er es nur zulassen, noch einmal vergiftet zu werden?«

»Um sie zu retten«, sagte Kest. »Um Aline zu retten.«

Ein paar Augenblicke lang herrschte Stille, und zum ersten Mal an diesem Morgen konnte ich mir Kests und Brastis Gesichter nicht vorstellen. Das war besorgniserregend, als wäre jetzt auch mein Hörvermögen weg. Glücklicherweise ist Schweigen ein Zustand, den Brasti nicht lange durchhält. »Und noch etwas«, sagte er. »Wenn er so verdammt brillant ist, warum muss man nur ein Mädchen nach seiner toten Frau benennen, um ihn dazu zu bringen, sein Leben für sie zu riskieren?«

»Sie ist die Erbin des Königs.«

»Trotzdem, wenn …«

»Und wenn du Falcios Frau noch einmal erwähnst, wirst du entdecken, dass es schlimmere Dinge gibt, als gelähmt zu sein.«

»Das Risiko ginge ich ein, wenn es ihn da herausholt«, sagte Brasti. »Verdammt, Kest! Er ist hier der Schlaue. Trin hat Heere und Herzöge auf ihrer Seite. Wir haben nichts. Wie sollen wir ohne ihn ein dreizehnjähriges Mädchen auf den Thron bringen?«

Ich fühlte, wie meine Augen zuckten. Leeres Grau blitzte zu grellem Weiß und wieder zurück, immer wieder. Der Effekt war beunruhigend.

»Dann müssen du und ich wohl versuchen, schlauer zu werden«, sagte Kest.

»Und wie sollen wir das machen?«

»Nun, wie macht Falcio es?«

Eine lange Pause trat ein. »Er … nun, er durchschaut Dinge, nicht wahr?«, sagte Brasti dann. »Du weißt schon, sechs Dinge geschehen, von denen keines wichtig erscheint, und plötzlich springt er auf und verkündet, dass Meuchelmörder kommen oder ein Karawanenlord einen Konstabler bestochen hat. Oder was weiß ich.«

»Dann müssen du und ich das tun«, sagte Kest. »Diese Dinge erkennen, bevor sie passieren.«

»Wie?«

»Was geschieht denn in diesem Augenblick?«

Brasti schnaubte. »Trin hat fünftausend Soldaten auf ihrer Seite und den Rückhalt zweier mächtiger Herzogtümer. Uns stehen ungefähr hundert Greatcoats und die widerwillige Unterstützung des alten, klapprigen Herzogs von Pulnam zur Verfügung. Oh, und vermutlich verspeist sie gerade ein nettes Frühstück und sieht noch einmal ihre Pläne zur Thronergreifung durch, während wir uns hier in diesem beschissenen kleinen Dorf verstecken und Falcio dabei zusehen, wie er mit Bravour eine Leiche spielt. Und dabei verhungern.«

Wieder trat Stille ein. Ich versuchte einen Finger zu bewegen. Ich glaube nicht, dass ich Erfolg hatte, aber ich konnte die grobe Wolle der Decke fühlen. Das war ein gutes Zeichen.

»Immerhin musstest du keine schreienden Kinder auflisten«, sagte Kest.

»Immerhin.«

Ich hörte Kests Schritte, als er an mich herantrat, und fühlte eine Hand auf der Schulter. »Also, was würde Falcio davon halten, was glaubst du? Was bedeutet das alles?«

»Gar nichts«, erwiderte Brasti. »Das sind nur ein Haufen Einzelheiten, die aber auch gar nichts miteinander zu tun haben. Glaubst du, dass Falcio immer nur so clever tut und ihn bis jetzt noch keiner dabei erwischt hat?«

Am liebsten hätte ich über Brastis Frustration gelacht. Dann fühlte ich die kleinen Muskeln am Rand meines Mundes zucken. Nur ein klein wenig. Bei den Göttern, ich schüttelte es ab. Beweg dich, befahl ich mir. Steig aus dem Bett und hilf der Schneiderin, Trins Heer zu besiegen. Bring Aline auf den Thron und zieh dich aus Politik und Krieg zurück. Kümmere dich wieder um Grundstücksstreitereien und jage korrupte Ritter.

Ein Ziehen im Magen ließ mich erkennen, wie hungrig ich war. Zuerst Frühstück, dachte ich, dann kannst du darüber nachdenken, wie du die Welt retten willst. Ich war froh, das nicht tun zu müssen, während die schreienden Dorfkinder überall herumrannten und mit allem in Sichtweite spielen wollten.

Was seltsam war. Warum brachten die Dörfler ihre Kinder nicht mit? Das Dorf schwebte in keiner großen Gefahr. Die Schneiderin hatte Kundschafter ausgesandt, von denen keiner mehr als eine Handvoll von Trins Männern gemeldet hatte – keineswegs genug, um uns Ärger zu machen. Und wenn man so darüber nachdachte, wo steckte der Rest von Trins Männern? Möglicherweise befanden sie sich ja auf Missionen, aber man hätte sie in dem Moment zurückgerufen, in dem bekannt wurde, dass wir hier waren. Und die Kinder …

»Rapiere!«, brüllte ich.

Nun, brüllen ist nicht so ganz richtig. Meine Zunge lag noch immer dick in meinem Mund. Aber meine Augen öffneten sich, was gut war.

Brasti kam angerannt. »Rappen? Was meinst du damit?« Unbeholfen strich er mir über den Kopf. »Keine Angst, Falcio, wir lassen dich nicht von irgendwelchen Rappen niedertrampeln.« Er wandte sich Kest zu. »Ich glaube, er phantasiert.«

Ich bemühte mich, meine Zunge unter Kontrolle zu kriegen. Kest warf mir einen Blick zu, dann griff er nach den Schwertern auf der Bank. »Hilf ihm hoch«, sagte er. »Falcio hat nach seinen Rapieren verlangt. Etwas ist nicht in Ordnung.«

Brasti legte den Arm um meine Schultern, dann half er mir aus dem Bett auf meine unsicheren Beine. Verflucht! Ich bewegte mich wie ein alter Mann.

»Was ist es, Falcio?«

»Die Kinder«, erwiderte ich.

»Sie sind nicht hier, hörst du das denn nicht?«, sagte Brasti.

»Genau darum geht es ja. Die Dorfbewohner ließen ihre Kinder in den Bergen zurück. Man greift uns an.«

2

DER NACHTNEBEL

Ich stolperte aus der Hütte und konnte kaum meine Rapiere halten. Das morgendliche Sonnenlicht quälte meine Augen und verwandelte die Reihe aus Lehmziegelhäusern in einen rotbraunen Schimmer in der Farbe von getrocknetem Blut.

Ich trat auf einen kleinen Stein und verlor das Gleichgewicht. Kests Hand auf meiner Schulter verhinderte meinen Sturz. »Du solltest drinnen bleiben und das Brasti und mir …«

Zu meiner Linken arbeitete ein Dorfbewohner in einem der kleinen Gärten vor den Häusern. »Wo ist die Schneiderin?«

Das verwitterte Gesicht des Mannes verzog sich zu einem verwirrten und furchtsamen Ausdruck.

»Er fragt dich, wo die Schneiderin ist«, übersetzte Kest.

Mein Mund war noch immer größtenteils taub von der Lähmung, und vermutlich klang ich wie ein Zwischending aus Dorftrottel und Verrückter. Der Mann richtete sich auf und zeigte auf ein etwa fünfzig Meter entferntes Haus. Seine Hand zitterte etwas. »Sie ist dort. Den ganzen gestrigen Tag und die Nacht mit dem Mädchen und ein paar der anderen Greatcoats.«

»Hol deine Leute«, sagte ich. »Schaff sie hier weg.«

»Ihr hättet längst gehen sollen«, erwiderte er in einer Mischung aus Nervosität und Unwillen, die mir seltsam vorgekommen wäre, hätte ich Zeit gehabt, darüber nachzudenken. »Ist nicht gut für uns, wenn man uns dabei erwischt, Greatcoats zu beherbergen.«

»Wo sind deine Kinder?«

»In Sicherheit«, erwiderte er.

Ich stieß den Mann aus dem Weg und rannte auf das Haus zu. Drei Schritte schaffte ich, bevor ich mich auf die Nase legte. Kest und Brasti knieten nieder, um mir aufzuhelfen. »Verflucht, lasst mich und holt Aline!«

Sie rannten zum Haus, während ich mich aufrappelte. Wieder blickte ich mich um und erwartete, überall Feinde zu finden. Aber dort gab es nur dieselben Dorfbewohner, die ich in den drei Tagen unseres Aufenthalts gesehen hatte, sowie ein paar der Greatcoats der Schneiderin. Konnten sich unter ihnen Feinde verbergen? Die meisten Männer kümmerten sich um ihre Gärten, wie sie es jedes Mal nach ihrer Rückkehr aus den Bergen taten.

Unbeholfen stolperte ich auf das Haus zu, das Kest und Brasti betreten hatten, und wünschte mir, das taube Gefühl wiche aus meinen Beinen. Ich kam gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie die Schneiderin aus der Tür stürmte. Ihr stahlgraues Haar flatterte im Wind, ihr zerfurchtes Gesicht zeigte ihre schlechte Stimmung. Sie sah nicht im Mindesten wie die Mutter eines Königs aus. Vermutlich hatte sie es darum nach Paelis’ Tod so lange geheim halten können. »Was im Namen der heiligen Birgid, die Flüsse weint, ist los, Falcio? Wir versuchen hier Schlachtpläne zu schmieden.«

Ich verspürte einen kurzen Anflug von Ärger, dass sie uns von ihren Strategiesitzungen ausgeschlossen hatte, unterdrückte ihn aber. »Die Kinder«, sagte ich. »Die Dorfbewohner haben ihre Kinder zurückgelassen.«

»Und? Vielleicht waren sie es leid, dass Brasti ihnen das Fluchen beibringt.«

»Deine Kundschafter«, sagte ich und zeigte auf zwei Greatcoats in der Nähe. »Sie haben mir gesagt, dass sie im Umkreis von fünfzig Meilen keine Spur von Trins Streitmacht gefunden haben.«

Die Schneiderin grinste bösartig. »Das kleine Miststück ist klüger, als uns anzugreifen. Bei jeder Begegnung haben wir sie in die Waden gebissen. Die versuchen es nicht noch einmal, es sei denn, sie wollen noch mehr von ihren Männern am Boden sehen.«

»Bei allen Heiligen! Begreifst du nicht? Genau darum geht es doch. Es ist etwas anderes. Die Dorfbewohner haben uns verraten!«

Das Gesicht der Schneiderin verdüsterte sich. »Pass auf, was du sagst, Junge. Ich kenne die Menschen dieses Herzogtums seit Jahren. Sie sind auf unserer Seite.«

»Und hast du in diesen Jahren erlebt, dass sie ihre Kinder in den Bergen zurücklassen, wenn sich keine Gefahr näherte?«

Die Wut auf dem Gesicht der Schneiderin wich Misstrauen, als sie sich wieder umsah. Sie rief zu einem der Männer hinüber, die ihre Gärten pflegten. »Cragthen! Was machst du da?«

Der Mann war in den mittleren Jahren, kahl und hatte einen kurzen Bart. »Ich sehe nur nach meinen Verdenwurzeln.«

Die Schneiderin ging auf ihn zu. Sie zog ein Messer aus ihrem Mantel. »Was vergräbst du dann in der Erde, Cragthen, wenn die Ernte so nahe ist?«

Cragthen stand auf. Sein Blick huschte zwischen uns und einigen der sich zusammenrottenden Dorfbewohner hin und her. »Ihr solltet euch nicht so lange hier aufhalten. Das ist unser Dorf, verdammt, nicht eures. Wir müssen an unsere Familien denken. Die Herzogin Trin …«

Die Schneiderin griff mit der linken Hand zu und packte Cragthen am Hemd. »Was für einen Unsinn hast du angestellt, Cragthen? Du glaubst, vor Trin Angst zu haben? Verrate mich, und ich gebe dir etwas, wovor du Angst haben kannst. Und zwar etwas bedeutend Schlimmeres als eine achtzehnjährige Hure, die für die Heere ihres Onkels mit ihm ins Bett steigt und sich für eine Königin hält.«

Zuerst schien Cragthen von der Schneiderin eingeschüchtert zu sein, aber dann konnte er sich losreißen. »Sei verflucht, wir haben Kinder.« Er drehte sich um und rannte auf das Dorfende zu.

»Haltet ihn auf«, rief die Schneiderin.

Zwei ihrer Greatcoats brauchten nur Augenblicke, um Cragthen einzuholen und zurückzuschleifen. »Lasst mich los!«, sagte er leise, aber voller Entsetzen. »Bitte, bitte nicht! Wenn sie sehen, dass ich mit dir spreche, dann töten sie sie!«

Die Schneiderin bückte sich, um zu sehen, was Cragthen gepflanzt hatte. Ich gesellte mich zu ihr und sah eine Mischung aus schwarzer Erde und einem dunklen, gelbgrünen Pulver. »Bei allen Höllen«, grunzte sie.

»Was ist das?«, fragte ich.

»Nachtnebel. Der verdammte Narr verteilt Nachtnebel!«

Ich blickte mich im Dorf um, wo andere Männer ebenfalls so taten, als würden sie in ihren Gärten etwas pflanzen. Andere trugen Eimer, aus denen Wasser schwappte.

»Lasst sie dieses Wasser nicht auf den Boden kippen!«, rief ich den anderen Greatcoats zu.

Als die Dorfbewohner die Greatcoats auf sich zukommen sahen, schleuderten sie das Wasser aus den Eimern auf die frisch umgegrabene Erde.

»Zu spät«, sagte die Schneiderin, als die ersten Wassertropfen den Nachtnebel trafen. Grauer und schwarzer Nebel so dicht wie Moorwasser stieg in die Höhe. Nur eine Handvoll dieser Mischung aus Schwefel, Gelbflocken und was die Heiligen sonst noch wussten, kann hundert Meter mit so dichtem Rauch füllen, dass man die Hand nicht vor Augen sehen kann. War Nachtnebel im Spiel, war es völlig egal, ob Tag oder Nacht war. Die Dorfbewohner hatten das Zeug eimerweise verteilt.

Ich wandte mich der Schneiderin zu. »Sag mir, wo Aline ist!«

»Dort!« Sie zeigte auf einen Weg. »Sie wollte nach ihrem verfluchten Riesengaul sehen. Geh!«

Kest und Brasti rannten los, und ich folgte ihnen. Innerhalb von Sekunden hörten wir die schweren Schritte von Männern, untermalt vom lärmenden Klirren von Eisen.

Hätten wir nur Minuten früher einen Angriff vermutet, wären wir vielleicht besser darauf vorbereitet gewesen, aber ich hatte wie ein kranker alter Mann gelähmt im Bett gelegen. Jetzt starteten unsere Feinde einen Angriff, der nur einem Zweck dienen konnte: die Tochter meines Königs zu töten.

Der wallende schwarze Nebel überholte mich, bevor ich zehn Schritte weit gekommen war. Über mir schien noch immer die Sonne, und der Himmel blieb blau und klar, aber am Boden bestand die Welt auf Mannshöhe aus Schatten, die auf andere Schatten gemalt waren.

Ich fuchtelte mit den Rapieren durch die Luft, als wären sie die Fühler einer Ameise, führte sie so leise ich konnte in tiefen und hohen Bögen. Ich musste meine Feinde finden, bevor sie mich fanden und vor allem bevor sie Aline fanden. Am liebsten hätte ich sie gerufen, um ihre Stimme zu hören und zu wissen, dass sie am Leben war. Um in ihre Richtung zu eilen. Aber das hätte sie nur zum Ziel für Trins Männer gemacht.

Ein traumähnliches Chaos senkte sich auf das Dorf. Im einen Augenblick klärte sich der Nachtnebel genug, um in der Ferne kämpfende und sterbende Gestalten erkennen zu können, im nächsten erstickte er mich und enthüllte nur Bruchstücke des Lichts von oben, das sich auf Stahlschwertern widerspiegelte wie Glühwürmchen in der Nachtluft.

Ich hasse Magie.

»Falcio!«, rief Brasti.

Seine Stimme klang weit weg, aber ich musste nur wenige Schritte laufen, bevor ich ihn gegen zwei in dunklen Stoff gekleidete Männer mit Masken vor dem Gesicht kämpfen sah. Einen Augenblick lang erstarrte ich. Dashini, dachte ich. Trin hat uns die Dashini auf den Hals gehetzt. Ich stellte mir Hunderte der dunklen Meuchelmörder vor, die wie immer zu zweit kämpften und uns einen nach dem anderen töteten. Ich hatte die beiden in Rijou nur mühsam überlebt. Wenn Trin es geschafft hatte …

»Etwas Hilfe wäre nett«, rief Brasti und riss mich aus meiner Erstarrung.

Ich erreichte ihn in dem Moment, in dem einer seiner Gegner ein Kriegsschwert in einem hinterhältigen Bogen schwang, der ihm den Kopf vom Leib getrennt hätte. Ich kreuzte meine Rapiere über Brastis Kopf und hielt den Schlag auf. Meine Knie spürten die Wucht des Angriffs. Brasti warf sich nach vorn und rollte sich aus dem Weg – ein gefährliches Manöver, wenn man ein Kurzschwert hält. Mit einem Fuß trat er nach der Kniekehle des Mannes und warf ihn zu Boden.

Der andere wandte sich mir zu und winkte einladend mit seinem Schwert. »Komm, Trattari«, sagte er. Seine Stimme hallte im Nebel. »Erfreue mich mit deinen Greatcoats-Tricks, bevor ich dich breche. Oder noch besser, zeig mir den, der sich der Heilige der Schwerter nennt. Ich nehme ihm den Titel gern.«

Es sah den Dashini nicht ähnlich, im Kampf zu prahlen. Sie geben entnervende Dinge von sich wie: »Du bist müde … deine Lider werden ganz schwer … ergib dich dem Frieden« und dergleichen mehr. Und ein Kriegsschwert? Sie kämpften mit langen, stilettähnlichen Klingen und nicht mit Militärwaffen. Also sind das keine Dashini. Irgendjemand anders.

Ich trat vor und stieß ihm die Rapierspitze ins Gesicht. Er versuchte nicht zu parieren, sondern schlug die Klinge einfach mit dem Unterarm zur Seite. Ich hörte das Klirren von Eisen auf Eisen. Rüstung, dachte ich. Unter diesem dunkelgrauen Tuch trägst du Rüstung. »Solltest du dich nicht vorstellen, Ritter?«, fragte ich.

Er schlug mit seinem großen Schwert nach mir. Ich bewegte mich noch immer viel zu langsam und lehnte mich kaum rechtzeitig genug zurück, um es an mir vorbeirasen zu sehen. Ich versuchte einen Stoß in seine rechte Achselhöhle, aber ich hatte die Reste meiner zeitweiligen Lähmung noch immer nicht ganz abgeschüttelt, also verfehlte ich um einen guten Zoll und traf Stahl statt Fleisch. Wäre Kest da gewesen, hätte er mich daran erinnert, dass ein guter Schwertkämpfer die Steifheit einfach kompensiert hätte.

Das Problem beim Kampf gegen Ritter liegt darin, dass sie meistens ziemlich viel Rüstung tragen. Also muss man sie entweder zu Tode prügeln, was mit einem Rapier nur schwer zu schaffen ist, oder eine Lücke in ihrer Rüstung finden, um dort zuzuschlagen. Das dunkelgraue Tuch, das mein Gegner trug, erschwerte es, diese Stellen zu finden. Der Nachtnebel war auch nicht gerade hilfreich. Brasti und sein Gegner waren bereits aus der Sicht verschwunden.

»Nicht gerade sportlich«, sagte ich und lockte den Mann, indem ich ihn im Uhrzeigersinn umkreiste und mich darauf verließ, dass seine Plattenrüstung es ihm erschwerte, sich anmutig zu drehen. »Müssen herzogliche Ritter im Kampf nicht ihre Wappenröcke tragen und ihre Farben zeigen?«

»Du belehrst mich in Ehrendingen, Trattari?« Sein Tonfall verspottete mich. Und um mich noch weiter zu beleidigen, versuchte er, mir sein Schwert in den Bauch zu rammen. Ich drehte mich auf dem Absatz, damit es links von mir vorbeifuhr, und schlug den Rapierknauf gegen die Breitseite seiner Klinge, um die Spitze zu Boden zu lenken. Er trat zurück, bevor ich seine gesenkte Deckung ausnutzen konnte.

»Nun ja, ich prahle nicht gern über Ehre«, sagte ich. »Aber ich bin hier nicht derjenige, der sich im Schutz von Nachtnebel anschleicht, um ein dreizehnjähriges Mädchen umzubringen. Wie ein Feigling in der Dunkelheit.«

Ich glaubte, das würde ihn wütend machen, aber er lachte nur. »Siehst du? Darum könnt ihr Greatcoats niemals Ritter werden.«

»Weil wir keine Kinder umbringen?« Ich stieß ihm wieder die Klingenspitze entgegen, aber er wehrte sie mit der Hand ab.

»Weil ihr glaubt, Ehre käme von Taten – als wäre ein Pferd, das dreimal mit den Hufen aufstampft, wenn man ihm drei Äpfel zeigt, ein Gelehrter.« Er griff mich mit schnellen, brutalen Hieben an und verwandelte den Schwung eines jeden Angriffs in den nächsten, während ich vor- und zurückrutschte, um ihnen zu entgehen. Ich stolperte zurück und betete zur heiligen Werta, die auf den Wellen wandelt, nicht auf einen Stein oder eine Wurzel zu treten und zu stürzen. Ein gesegnetes Alter zu erreichen hatte ich mir schon lange aus dem Kopf geschlagen, aber ich wollte dann doch etwas würdevoller sterben als mit dem Hintern im Matsch zu sitzen, während mir ein Ritter den Kopf abschlug.

»Ehre gewähren die Götter und der Herr eines Menschen«, belehrte mich der Ritter und griff weiter an. »Man verdient sie sich nicht, indem man irgendwelchen Kinderreimen folgt. Was für dich eine Sünde ist, Trattari, ist für mich eine Tugend.« Seine Klinge fegte in einem seltsamen Winkel heran, und ich war gezwungen, mit beiden Rapieren zu parieren. Die Wucht des Schlags prellte sie mir beinahe aus den Händen. »Die nobelste Tat deines kurzen Lebens wird dir nichts einbringen«, sagte er. »Aber ich empfange den Segen der Götter, wenn ich dieser kleinen Hure das Leben aus dem Leib würge …«

Da hörte er auf zu reden, möglicherweise, weil die Spitze meines Rapiers die Öffnung seines Mundes unter der Maske gefunden hatte. Ich stieß die Klinge weiter, bis sie die Innenseite seines Schädels gefunden hatte, und hörte am Stahl seines Helms auf. Zuckend sackte der Ritter auf die Knie, noch nicht ganz tot, aber auf dem besten Weg dorthin.

Manchmal zieht mich Kest damit auf, dass ich im Kampf zu viel rede, aber ich hatte genug Übung darin, dabei nicht meine Konzentration zu verlieren.

Ich riss die Klinge heraus und gönnte mir einen Augenblick, um zu Atem zu kommen, während mein Gegner zu Boden stürzte. Nur ein Ritter Tristias würde das Argument bemühen, dass ehrenhaft zu sein kein ehrenhaftes Verhalten erforderte; dass der Mord an einem jungen Mädchen gerechtfertigt ist, solange es sein gesetzmäßiger Herr verlangt. Aber so ist das eben. Das ist das Land meiner Geburt und der Ort, den ich den größten Teil meines Lebens versucht hatte, vor sich selbst zu beschützen. Wenn das bedeutete, dass ich dabei ein paar Ritter töten musste, dachte ich, während ich tiefe Atemzüge nahm und meinen Herzschlag zu beruhigen versuchte, dann konnte ich gut damit leben.

»Brasti?«, rief ich.

Keine Antwort. Ich fürchtete, er wäre niedergestreckt worden. Er hatte sein Schwert getragen, und das war nicht seine beste Waffe, nicht einmal bei so einem Nahkampf. Ich musste ihn und Kest finden, damit wir Aline aufspüren konnten. Ich hatte mich viel zu lange mit dem Ritter aufgehalten. Verflucht, wir hätten nie so lange in dem Dorf bleiben dürfen, nur weil wir gehofft hatten, dass sich mein Zustand besserte statt verschlechterte. Man brauchte kein großartiger Militärstratege zu sein, um zu wissen, dass man bei dem Kampf gegen eine fünfzigfache Übermacht nicht zu lange an ein und demselben Ort blieb.

Während ich durch den Nebel rannte, hätten mich mein Zorn und meine Frustration beinahe über einen Körper am Boden stolpern lassen. Der Nebel riss auf, und ich entdeckte die blutige Leiche eines jungen Mädchens in einem hellblauen Kleid, das sein Gesicht mit beiden Armen schützte, als würde es sich noch immer vor dem Hieb ducken, der es bereits getötet hatte.

3

DAS TOTE MÄDCHEN

Ich stand mehrere Sekunden lang über der Leiche, lauschte meinen rauen Atemzügen und versuchte mich für das zu stählen, was ich gleich sehen würde. Beim heiligen Zaghev, der für Tränen singt, bitte nein. Nicht jetzt. Lass es nicht sie sein. Ich fiel auf die Knie und zog dem Mädchen die Arme vom Gesicht.

Die weit aufgerissenen Augen des Kindes kamen zum Vorschein, sein Mund war in einer verzerrten Mischung aus Furcht und Qual vor der Klinge erstarrt, die sich so tief in seinen Schädel gegraben hatte. Das Blut aus der Wunde färbte das rote Haar zu einem noch intensiveren Blutrot.

Rotes Haar. Allen Heiligen sei Dank! Das Mädchen hatte rote Locken, nicht die glatten braunen Locken mit den gelben Strähnen, die Aline von ihrem Vater geerbt hatte. Die Glückseligkeit unerwarteter Erleichterung wandelte sich schnell in lähmende, übelkeiterregende Schuldgefühle. Dieses Mädchen, das ich so schnell der Bedeutungslosigkeit übergeben hatte, hatte nichts, aber auch gar nichts getan, um ein solches Ende zu verdienen. Ganz allein. Als die Klinge auf sie zugerast war, hatte sie nach ihrer Mutter gerufen? Ihrem Vater?

Ein erstickter Schrei drang an mein Ohr. Eine Gestalt rannte auf mich zu, der Nebel klebte an ihren ausgestreckten Armen. Es war einer der Dorfbewohner. Bannis? Baris? Ich hatte nie seinen genauen Namen erfahren; ich wusste nur, dass er auf einem kleinen Feld Gerste anbaute und ein allgemein geschätztes Bier braute.

»Celeste!«, schrie er und stieß mich zur Seite, ignorierte meine Klingen und riss das Mädchen in seine Arme. »Ich habe ihr doch befohlen, in den Bergen zu bleiben. Ich habe es ihr befohlen. Ich ging zurück, aber sie war weg. Sie folgte mir. Du … daran sind allein du und deine verdammten Greatcoats schuld … deine verdammten Trattari!« Dann sagte er Dinge zu mir, schreckliche Dinge, die Dinge, die ein Mann sagte, wenn sein Kind tot war und er jemanden dafür verantwortlich machen musste. Ich widersprach ihm nicht. Ich sagte ihm nicht, dass, hätten er und der Rest der Dörfler uns nicht verraten, sein Kind eine Chance gehabt hätte. Er hatte recht – ohne uns wäre nichts davon passiert.

Meine Finger verkrampften sich um die Griffe meiner Rapiere. Solange sich noch Feinde auf dem Schlachtfeld befinden, verfliegt Trauer schneller, als sie sollte. Zorn bringt seine eigene Klarheit mit sich. Ich würde Trin finden und sie dafür bezahlen lassen, für die Männer, Frauen und Kinder, die in diesem Augenblick überall im Herzogtum Pulnam starben, während sie Herzog Erris weiterhin unter Druck setzte, damit er sich ihr verschwor. Für den Mord an Lord Tremondi und vor allem für das, was sie Aline antun wollte.

Das Klirren von Stahl durchbrach den Nebel, und die Schuldgefühle wichen der Furcht. Beweg dich, befahl ich mir. Sitz hier nicht herum, um dich in deinen Gefühlen zu suhlen. Aline ist irgendwo allein dort draußen und wartet darauf, dass du sie findest.

Ich rannte auf den Lärm im Nebel zu. Ich würde sie finden, das versprach ich mir. Aline war ein kluges Mädchen, das, falls nötig, sehr mutig sein konnte. Wir hatten beinahe die ganze Blutwoche in Rijou zusammen überlebt, bevor man uns gefangen genommen hatte. Sie versteckte sich, davon war ich überzeugt. Sie würde einen Ort gefunden haben, an dem sie auf mich wartete, und ich würde sie vor Trins Männern finden, sie auf mein Pferd setzen und schnell und weit von diesem Ort fortbringen. Die Tochter meines Königs würde nicht meinetwegen sterben.

Fünfzig Meter weiter fand ich Brasti in der Nähe eines der beiden Dorfbrunnen. Er hielt sich die Hand, während er auf der Leiche seines Gegners hockte, die kopfüber im Schlamm versunken lag.

»Der Hurensohn hat mich erwischt«, sagte er und zeigte mir eine Wunde, die kaum tiefer als ein Schnitt beim Rasieren war.

»Du wirst es überleben«, erwiderte ich. »Steh auf.«

»Das ist meine Hand, Falcio«, klagte er und kam auf die Beine. »Ich bin Bogenschütze, kein Fechter. Meine Kunst erfordert Geschick und Können; ich fuchtele nicht wie ein alter Mann mit seinem Stock mit einem Stück Eisen herum.«

»Erinnere mich daran, die Schramme später zu küssen, damit sie besser wird«, sagte ich und zerrte ihn mit mir.

Vorbei an den Leichen von Dorfbewohnern, Greatcoats und Trins Männern liefen wir in den Nebel hinein. Von Aline war noch immer keine Spur zu entdecken, also betete ich kurz, dass einer der Unseren sie gefunden hatte.

»Wo ist Kest?«, wollte ich wissen.

»Keine Ahnung. Er stürzte sich auf einen besonders großen gepanzerten Bastard, der blitzschnell zwei der Greatcoats der Schneiderin erledigte. Ich rief ihm noch zu, wir müssten zusammenbleiben, aber er glühte plötzlich rot auf und ignorierte mich.« Brastis Miene nahm einen grimmigen Zug an. »Er macht es noch immer, Falcio. Er geht einfach …«

»Ich weiß.« Seit Kest Caveil, dessen Schwert Wasser schneidet, besiegt und den Mantel des Heiligen der Schwerter übernommen hatte, hatte sich etwas in ihm verändert. Bei jedem Ärger stürzte er sich auf den stärksten Kämpfer – und nur den stärksten Kämpfer. Als würde ein Zwang über seine Vernunft siegen.

»Falcio, wir brauchen einen Plan. Wir haben nicht die geringste Ahnung, wie viele von Trins Männern hier sind. Sie könnten uns zehnfach überlegen sein, und sie tragen Rüstungen.«

Die Tatsache, dass Brasti Gutbogen, ein Mann, der noch keinen Plan richtig verstanden geschweige denn für gut befunden hatte, mich daran erinnern musste, dass wir eine Strategie benötigten, hatte etwas schockierend Beunruhigendes. Aber er hatte recht. Greatcoats waren für das Duell ausgebildet und nicht für den Kampf gegen andere Heere. Und der dunkle Stoff, den Trins Ritter trugen, machte es zusammen mit dem Nebel noch schwerer, die Schwachstellen ihrer Rüstungen zu finden. Wir brauchten einen Vorteil – einen Trick, der sie im richtigen Moment überraschen konnte. »Brasti, du musst dir Ausschweifung besorgen und auf ein Dach rauf.«

»Das funktioniert nicht. Dort oben herrscht klare Sicht, aber in dem Nebel kann ich Freund nicht von Feind unterscheiden. Ich treffe vermutlich auch welche der Unseren. Warum können sie nicht mit ihren funkelnden Rüstungen rumrennen wie sonst auch?«

Ich griff in meinen Mantel in eine winzige Tasche – eine von Dutzenden, die die Werkzeuge und Tricks der Greatcoats enthielten. Meine Finger ertasteten drei Stücke brüchiges Bernsteinglühen. »Überlass das mir«, sagte ich. »Hol nur deine verfluchten langen Eisenholzpfeile und geh aufs Dach.«

Er drehte sich um und rannte zurück in Richtung Dorfmitte, während ich weiter nach Aline suchte.

Ein paar Augenblicke später öffnete sich der Nebel erneut, und eine Gestalt tauchte vor mir auf – eine Frau mit dunklen Haaren, die zu groß für Aline war. Sie blickte zur Seite, und ich konnte die eleganten und sinnlichen Züge eines Gesichts ausmachen, für das die meisten Männer buchstäblich alles getan hätten. Trin, dachte ich. Hass und Furcht vermengten sich in meinem Inneren wie die Zutaten des Nachtnebels, erfüllten mich mit Verlangen und ließen mich die Rapiere fester fassen. Sie hat mich nicht gesehen. Sie hat nicht einmal ihr Schwert gezogen. Ein Teil von mir wollte ihren Namen rufen, ihn über meine Lippen kommen lassen, um ihr Gesicht zu sehen, während ich ihr endlich ein Ende bereitete. Aber ich blieb stumm. Falls ich sie herausforderte oder versuchte gefangen zu nehmen, war das Risiko viel zu groß, dass ihre Männer mich hörten. Ich konnte einfach nicht das Wagnis eingehen, dass sie sich auf mich stürzten, bevor ich mit ihrer Herrin abgerechnet hatte. Wenn ich sie einfach töte, wird das kein Meuchelmord sein, oder? Das ist eine Schlacht. Das ist Krieg. Selbst mein König hätte dafür Verständnis gehabt, nicht wahr?

Ich ließ die Spitze meines Rapiers nach oben schnellen und setzte zu den drei Schritten an, die mich zu Trin bringen und sie aus dieser Welt ausmerzen würden. Der ganze Zorn und die Frustration, die mich in den vergangenen Wochen heimgesucht hatten, entzündeten sich in mir wie ein Scheiterhaufen. Noch ein paar Sekunden, und sie würde sich zu ihrer verfluchten Mutter in der Hölle gesellen, die für Kindsmörder reserviert war. Die Haut auf meinem Gesicht spannte sich. Offenbar lächelte ich.

Im nächsten Augenblick hatte ich den Abstand zum Zustechen gerade überbrückt, als sie sich umdrehte und mich erblickte. Sie riss die Augen weit auf, als das Licht auf meiner Klinge funkelte, aber dann erkannte sie mich, und die Furcht verwandelte sich in Erleichterung. »Falcio?«

Ich konnte meine Klinge kaum noch rechtzeitig stoppen. Valiana. Es ist Valiana, du Narr. Sie und Trin hatten genügend Ähnlichkeit miteinander, dass mein Rachedurst im Nebel meinen Verstand ausgeschaltet hatte.

»Was treibst du denn hier?«, verlangte ich zu wissen. Sei verdammt. Sei verdammt, dass du nicht sie bist. »Scher dich in eine der Hütten und versteck dich, bevor du dich umbringen lässt.« Meine Erwiderung war schärfer, als sie verdient hatte; darüber hinaus war sie an das falsche Ziel gerichtet.

»Ich … ich bin jetzt ein Greatcoat«, sagte sie mit so viel Trotz in der Stimme, wie ihn nur ein achtzehnjähriges Mädchen zustandebringen konnte, das in seinem ganzen Leben noch kein Duell ausgefochten hatte. »Ich muss Aline finden und beschützen.«

Valianas Entschlossenheit war das Einzige, das wirklich ihr Eigen war. Ihr Leben als Prinzessin war eine List gewesen, ein grausamer Scherz der Herzogin Patriana, die sich nicht nur mit der kalten, berechnenden Hinterhältigkeit amüsiert hatte, die allein den wirklich Reichen und wirklich Verdorbenen zu eigen war, sondern die ihre wahre Tochter Trin auch vor allen Augen hatte verstecken wollen. Jetzt hatte Valiana ein Schwert, und die Schneiderin hatte ihr im Austausch für ihren Schwur, sich jeder Klinge in den Weg zu werfen, die nach Aline zielte, einen Greatcoat verliehen. Und deinen Namen, erinnerte ich mich. Du hast ihr deinen Namen gegeben. Jetzt ist sie Valiana val Mond – was einer Tochter so ziemlich am nächsten kommt von allem, das du je haben wirst.

»Du musst für mich in eine der Hütten gehen«, sagte ich diesmal sanfter. »Ich muss wissen, dass du in Sicherheit bist.«

»Ich schwor den Eid, sie zu beschützen«, erwiderte Valiana. Ihre Stimme klang nun entschiedener und überzeugter, als sie das Recht hatte. »Wenn ich dabei sterbe, dann soll es eben so sein.«

Kurz zog ich in Betracht, ihr das Schwert aus der Hand zu schlagen und sie in Sicherheit zu zerren. Sie hatte die gleiche Fechtausbildung aller behüteten Adligen erhalten – als wäre das alles ein Spiel, in dem Punkte vergeben wurden und man für den Stil Beifall leistete. Hier draußen aber war das das Rezept für einen schnellen Tod.

»Falcio!«, schrie sie.

Ich habe im Laufe der Jahre gelernt, dass, wenn sich das Gesicht der Person, die vor einem steht, plötzlich vor Entsetzen verzerrt und sie deinen Namen ruft, gleich etwas Unerfreulicheres geschehen wird. Ich duckte mich, während ich mich umdrehte. Die mit Stacheln versehene Eisenkugel eines Kriegsflegels sauste an der Stelle vorbei, wo sich gerade noch mein Kopf befunden hatte. Ich riss die Rapiere hoch, während der Träger des Kriegsflegels den Rückschwung benutzte, um einen zweiten Schlag auszuführen.

Ich habe noch nie verstehen können, was an einem Kriegsflegel als Waffe so toll sein soll. Sein Einsatz erschien mir stets unbeholfen, was zu seinem Namen passte. Aber mein Gegner war da offensichtlich anderer Meinung und brachte die kleine stachelige Eisenkugel am Ende ihrer Kette in einem über den Kopf geführten Hieb auf mich zu. Ich trat zur Seite und rechnete damit, dass sich die Kugel in den Boden grub und meinen Gegner aus dem Gleichgewicht brachte. Stattdessen nutzte er den Schwung, um die schwere Kugel zur Seite und dann horizontal gegen mich zu lenken. Der Aufprall der stachelbewehrten Kugel am Ende eines Kriegsflegels kann einem in einer Rüstung steckenden Gegner die Rippen brechen. Die Knochenplatten meines Greatcoats waren stark, aber ich wollte nicht herausfinden, ob sie einem Flegel standhalten konnten. Ich stieß mein rechtes Rapier senkrecht nach oben in Richtung Himmel und trat zurück, beugte mich gerade weit genug zurück, dass die Kugel mich verfehlte, sich die Kette aber um meine Klinge wickelte. Dann riss ich so hart ich konnte daran und zog den Mann auf mich zu, während ich mit dem anderen Rapier in seine Achselhöhle stach, wo sich eine Lücke in seiner Rüstung befinden würde. Mein Stoß ging fehl, und wieder einmal verfluchte ich den dunklen Stoff.

Valiana versuchte den Ritter mit ihrem Schwert zu treffen, aber ihr fehlte die Ausbildung, um mit einem gepanzerten Gegner fertig zu werden. Ihre leichte Klinge lenkte ihn nur ab. Ich klammerte mich derweil an seinem Waffenarm fest, als hinge mein Leben davon ab, und stach auf der Suche nach einer Lücke so schnell ich konnte auf ihn ein. Das war kaum die Art von Fechtkunst, wie man sie in den Heldenepen besang, aber die meisten dieser Epen drehen sich sowieso nicht um Greatcoats. Nach drei Versuchen fand meine Klingenspitze eine Stelle zwischen seinem Helm und seinem Hals. Er ließ den Flegel fallen und stürzte zu Boden.

Meine Erleichterung dauerte nur wenige Sekunden, denn Valiana stieß erneut einen Schrei aus. Ich drehte mich um und sah sechs Ritter auf uns zukommen. Bei allen Höllen! Wäre ich nur etwas schneller gewesen, hätten wir entkommen können, bevor sie uns entdeckten.

Drei trugen Schwerter, die anderen Streitkolben. Im Augenblick konnte ich es unmöglich mit zwei Gegnern zugleich aufnehmen, geschweige denn sechs. Kest hätte es geschafft. Ich verfluchte mein Pech und dass Kest nicht da war, wenn ich ihn brauchte. »Lauf!«, brüllte ich Valiana zu. »Lauf und finde Kest. Bleib bei ihm.«

Sie gehorchte nicht. Stattdessen nahm sie neben mir die Fechtgrundstellung ein, die ein schönes Gemälde im Korridor eines herzoglichen Schlosses abgegeben hätte, beim Angriff unserer Feinde aber nichts bewirken würde.

»Falcio!«, hörte ich Brasti irgendwo hinter und über uns rufen. »Wo bei allen Höllen steckst du?«

»Ich bin hier«, rief ich zurück.

»Ich kann nichts sehen. Da sind Umrisse, aber ich weiß nicht, wer du bist und wer die verdammten Ritter!«

»Pech für dich«, sagte einer der Ritter. Er nickte in Valianas Richtung. »Herzogin Trin wird den Mann, der die da in Ketten zurückbringt, ganz besonders belohnen.« In seiner Stimme lag ein Hunger, der in mir Bilder von dem, was sie ihr antun würden, aufsteigen ließ. Nein, dachte ich. Bleib hier. Bleib ruhig. Allein mit Zorn wirst du nicht siegen.

Ein Pfeil zischte durch die Luft und hätte beinahe meinen Arm gestreift, bevor er sich in den Boden bohrte.

»Habe ich ihn getroffen?«

»Geh nicht nach dem Klang ihrer Stimmen!«, rief ich. »Der Nachtnebel verzerrt alle Geräusche.« Irgendwo auf der Welt lebt ein Gott oder ein Heiliger, der unbedingt die Magie erfinden musste. Eines Tages finde ich ihn und bringe ihn um.

»Wie dann …?«

Als der erste Ritter herankam, griff ich in die Tasche und holte ein Stück Bernsteinglühen heraus. Das ist eine leichte Substanz, die zerdrückt gerade genug glüht, damit man die Stelle markieren kann, an der man beispielsweise Beweisstücke in einem Mordfall findet. Ich schleuderte es gegen die Brust des Ritters. Zunächst geschah nichts, aber nach ein paar Sekunden fing eine kleine Stelle auf dem Stoffüberzug an zu glühen. Einen Moment lang schien der Ritter in Panik zu geraten, aber er begriff schnell, dass er nicht in Flammen stand. »Alberne Greatcoat-Schliche«, sagte er verächtlich und hob die Klinge.

»Was ist das?«, rief Brasti. »Falcio, ist das …?«

»Ziel auf das Glühen, Brasti!«

»Jetzt stirbst du, Trattari!«, brüllte der Ritter. »Jetzt kommt der Tod!« Er stürmte auf uns zu.

»Darauf kannst du wetten, dass der Tod kommt, Blechmann«, rief Brasti.

Dem Ritter blieb nur ein kurzer Augenblick, um aufzusehen, bevor sich ein zweieinhalb Fuß langer schwarzer Pfeil mit einem metallischen Dröhnen so tief in seine Brust bohrte, dass ich glaubte, er käme auf der anderen Seite wieder heraus.

»Feigheit …«, murmelte der Mann und kippte auf die Knie.

»Das ist keine Feigheit, Ritter«, erwiderte ich, »das ist Ausschweifung.«

Ich schickte ein stummes Dankgebet an den heiligen Merhan, der die Pfeile lenkt, dass er Brasti zu einem Greatcoat gemacht hatte. Ganz egal, wie dick eine Rüstung auch ist, einem zweieinhalb Fuß langen, mit einer Stahlspitze versehenen Pfeil, den ein Mann, der Ritter mehr hasst als sonst jemand auf der Welt, von einem sechs Fuß langen Langbogen aus roter Eibe und schwarzem Hickholz abschießt, kann sie nicht widerstehen.

Die anderen Angreifer waren jetzt vorsichtiger geworden und versuchten uns zu umzingeln. Ich warf ein zweites Stück Bernsteinglühen auf einen der Ritter, aber er klopfte es vom Tuch und trampelte es in den Boden, bevor es glühen konnte. Nun, vermutlich war die Hoffnung, dass mein Glück länger als eine Sekunde lang anhalten würde, ja auch anmaßend gewesen. Der Ritter, der mir gegenüberstand, fasste meine Gedanken in Worte. »Dein Trick hat einmal geklappt, Trattari. Er wird kein zweites Mal funktionieren.«

»Falcio, was ist los?«, rief Brasti. »Wo bleibt das nächste Ziel?«

»Ich arbeite daran«, erwiderte ich.

Der Ritter hieb mit dem Schwert zu, und ich wich zurück, ließ es vor meinem Gesicht zu Boden gehen. Dann schlitzte ich ihm mit beiden Rapieren quer über die Brust. Er lachte nur und machte sich nicht einmal die Mühe, die Klingen zu parieren. Ein Rapierschnitt auf einer Plattenrüstung ist ungefähr so tödlich wie das sanfte Streicheln von Seide. Aber ich versuchte gar nicht, die Rüstung zu zerschlagen. Ich zerschnitt einfach den Stoff, der sie verbarg.

»Etwas funkelt«, rief Brasti.

»Das ist dein Ziel! Triff es!«

Der Ritter erkannte, was passieren würde, und versuchte hektisch das Glitzern seiner enthüllten Rüstung zu verdecken. Es war zu spät. Einen Augenblick später hatte ein Pfeil seine Brust durchbohrt.

»Valiana«, sagte ich. »Übernimm einen der Ritter mit den Streitkolben. Halte dich aus seiner Reichweite. Versuch nicht ihn zu töten – zerschneide nur so viel von dem Stoff über seiner Rüstung, wie du kannst.«

Die anderen Ritter wollten uns nun überrennen, aber diesem Kampf war ich gewachsen. Die beiden Schwertträger wollten mich an den Seiten umgehen, aber meine Rapiere waren genauso lang wie ihre Kriegsschwerter und doppelt so schnell. Und ich brauchte nicht einmal besonders gut zu zielen.

Brastis Stimme ertönte. »Ich glaube, ich sehe …«

»Warte, bis du sicher bist!«, rief ich zurück in der Furcht, er könnte das Aufblitzen meiner Klingen für entblößte Panzer halten.

Einer der Ritter versuchte mich zu enthaupten, und ich duckte mich unter dem Schlag hinweg und setzte mich hinter ihn, enthüllte mit zwei schnellen Schnitten seinen Rückenpanzer. Er drehte sich um. Die Sonne am Himmel brannte sich langsam durch den Nachtnebel – gerade gut genug, dass sich ihre Strahlen auf der Rüstung des Ritters spiegelten. Einen Augenblick später bohrte sich ein Pfeil in seinen Körper.

Ein weiterer Pfeil pfiff durch die Luft, und ich fuhr herum und sah, dass er sich in das Bein von Valianas Gegner bohrte. Braves Mädchen. Versuch ihn nicht für den tödlichen Schuss zu entblößen – gib dich mit dem zufrieden, was du schaffst. Als er auf ein Knie sackte, schlug sie wieder nach ihm. Im nächsten Augenblick traf ihn ein Pfeil in den Hals.

Mein zweiter Gegner versuchte in meiner Nähe zu bleiben, aber bei diesem Kampf drehte sich alles um Schnelligkeit und Gewandtheit; selbst mit meinen Gebrechen hatte ich einen Vorteil. Ich tänzelte zurück und hieb dreimal zu, entblößte ein großes Stück Plattenpanzer auf seinem Bauch. Augenblicke später traf ihn Brastis Pfeil. Jetzt musste ich nur noch den zweiten Streitkolben-Kämpfer ausschalten.

Ein Schrei ertönte, und ich fuhr zu Valiana herum. Ihr Schwert lag mehrere Fuß entfernt am Boden, und der letzte Ritter hob seine Waffe. Er wird sie mit einem Schlag töten, dachte ich, und vor meinem inneren Auge sah ich sie mit eingeschlagenem Schädel dort liegen. Ich rannte auf sie zu, obwohl mir klar war, dass ich zu spät kommen würde. Der Ritter war noch immer von Kopf bis Fuß in grauschwarzes Tuch gehüllt, und es gab zu viel Nebel, um Brasti etwas anderes als verzerrte Schatten sehen zu lassen. Valiana rutschte aus und stürzte zu Boden. Wenn Brasti jetzt schoss, konnte er genauso gut mich oder Valiana erwischen statt den Ritter, aber wir hatten keine andere Wahl.

»Brasti! Schieß!«

»Falcio, ich sehe nichts …«

»Nimm den …«

Plötzlich teilte sich der Nebel, und eine Gestalt erschien, rannte mit einem Kriegsschwert in der Hand wie ein wilder Mann auf Valiana und ihren Gegner zu. Er glühte rot, als würde unter seiner Haut ein Feuer lodern. Ein Dämon, dachte ich. Jetzt hat Trin eine Möglichkeit gefunden, Dämonen auf uns zu hetzen. Im letzten Augenblick sprang die Gestalt in die Luft, flog mit nach unten gehaltenem Schwert über das Mädchen hinweg. Als ihn die Schwerkraft wieder in Richtung Boden zog, trieb er die Klinge angetrieben von der Wucht seiner Bewegung in die Brust des Ritters. Das Schwert durchbohrte die Plattenrüstung und versank tief im Körper des Mannes. Einen kurzen Augenblick lang erstarrte die Welt.

»Das habe ich noch nie zuvor versucht«, sagte Kest und zog die blutige Klinge aus dem Ritter. Seine Stimme war so ruhig und entspannt, als stiege er gerade aus einem warmen Bad.

»Was passiert da?«, rief Brasti. »Ich kann nichts …«

»Alles in Ordnung«, sagte ich und streckte die Hand aus, um Valiana aufzuhelfen. »Der Heilige der Schwerter hat sich endlich entschieden aufzutauchen.«

Kest sah mich mit hochgezogener Braue an. »Ich war damit beschäftigt, sieben von ihnen zu töten. Wie viele hast du getötet?«

»So viele nicht«, gab ich zu.

Brasti kam aus dem Nebel, Ausschweifung in der einen und ein halbes Dutzend Pfeile in der anderen Hand. »Ich tötete acht.« Ich war mir ziemlich sicher, dass er log.

Ende der Leseprobe