Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: AdN Editorial Grupo Anaya

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: AdN Editorial Grupo Anaya

- Sprache: Spanisch

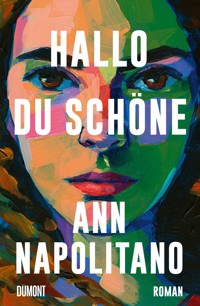

FINALISTA DEL PREMIO GOODREADS DE FICCIÓN 2023 Todo el mundo considera inseparables a las hermanas Padavano, que parecen complementarse mutuamente. Julia, la mayor, es el cohete de la familia: siempre tiene un objetivo en mente y un plan para alcanzarlo. Sylvie, la soñadora, es feliz con sus libros, soñando con ese tipo de amor que solo existe en las novelas. Cecelia se dedica al arte y Emmeline, su gemela, cuida de los demás. Julia está enamorada de William Waters, estudiante de Historia y estrella del deporte universitario, y cree que todos sus planes para la edad adulta se están haciendo realidad: un marido, una casa, una familia propia. Sin embargo, cuando la oscuridad del pasado de William sale a la superficie, no solo peligran los planes de futuro de Julia, sino también la inquebrantable lealtad de las hermanas. Cargado de ternura, Hola, preciosa es un retrato hermoso y profundamente conmovedor de lo que es posible cuando elegimos amar a alguien, no a pesar de quién es, sino gracias a ello.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 689

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Para Julie y Whit

¿Alguien pensó que es una suerte nacer?Pues me apresuro a informar de que la misma suerte es morir, yo lo sé.

Muero con el moribundo y nazco con el niño recién nacido, y no estoy contenido entre mi sombrero y mis botas.Y contemplo múltiples objetos, todos distintos y todos buenos, la tierra es buena, y las estrellas, buenas, y sus anexos, todos buenos.

Hojas de hierba, Walt Whitman, «Canto a mí mismo», estrofa 7

William

Febrero de 1960 – diciembre de 1978

Durante los primeros seis días de la vida de William Waters, no fue hijo único. Tenía una hermana de tres años, una pelirroja llamada Caroline. En casa había películas mudas de Caroline en las que su padre se reía, un espectáculo que William nunca volvió a ver. El hombre mostraba una expresión radiante y la pequeña pelirroja, que se subía el vestido sobre la cara y corría en círculos muerta de risa, parecía ser la razón. Caroline contrajo una fiebre con tos poco después de que William naciera, mientras todavía estaba con su madre en el hospital. Cuando volvieron a casa, la niña mejoró un poco, pero todavía tosía mucho. Una mañana, sus padres fueron a buscarla a su habitación y se la encontraron muerta en la cuna.

Los padres de William jamás mencionaron a Caroline cuando él era pequeño. Tan solo había una foto de ella en una mesa del salón, a la que William se acercaba de vez en cuando para convencerse de que de verdad había tenido una hermana. La familia se trasladó a una casa revestida de tejas azules al otro lado de Newton, una zona residencial de Boston, y en ella William siempre fue hijo único. Su padre era contable y trabajaba muchas horas en la ciudad. Desde la muerte de su hija, el hombre jamás volvió a mostrar una expresión afable. La madre de William fumaba y bebía burbon en el salón, unas veces sola y otras con una vecina. Poseía una colección de delantales con volantes que llevaba para cocinar y se agitaba mucho si alguno se manchaba o se arrugaba.

—A lo mejor no deberías ponerte los delantales para cocinar —sugirió William una vez, cuando su madre, con la cara colorada, estaba a punto de echarse a llorar por una oscura mancha de salsa que había en la tela—. Podrías ponerte solo un trapo enganchado en el cinturón, como la señora Kornet.

Su madre lo miró como si le hubiera hablado en chino.

—La señora Kornet, de la casa de al lado —aclaró William—. Que se pone un trapo…

Desde que tenía cinco años, William iba al parque cercano casi todas las tardes con una pelota de baloncesto. Era un deporte al que, a diferencia del béisbol o el fútbol, podía jugar solo. Había una maltrecha cancha que por lo general tenía un aro libre y ahí se pasaba horas lanzando, imaginándose que era un jugador de los Celtics. Su favorito era Bill Russell, pero para ser él hacía falta otra persona a la que bloquear o contra la que defender. Sam Jones era el mejor lanzador, así que William casi siempre era Jones. Intentaba imitar la perfecta posición de lanzamiento del base mientras los árboles que rodeaban la cancha hacían de público entusiasmado.

Una tarde, cuando tenía diez años, se encontró la cancha ocupada. Unos seis chicos de su edad se perseguían unos a otros y lanzaban la pelota entre los aros. William se dispuso a alejarse, pero uno de los niños le gritó:

—Oye, ¿quieres jugar? —Y sin aguardar respuesta, añadió—: Vas en el equipo azul.

En pocos segundos, William estaba entregado al juego y el corazón le martilleaba en el pecho. Un chico le pasó la pelota y él también la pasó de inmediato, pues temía lanzar y fallar y que luego le dijeran que era un paquete. Unos minutos más tarde, el juego se interrumpió de manera brusca porque alguien tenía que marcharse y los niños se dispersaron en distintas direcciones. William volvió andando a su casa con el corazón todavía acelerado. Después de aquello, de vez en cuando, al llegar con la pelota, se encontraba a los chicos en la cancha. Su presencia no parecía responder a ningún patrón discernible, pero siempre lo incluían en el juego como si fuera uno de ellos. Esto jamás dejó de pasmar a William, pues hasta entonces ni niños ni adultos habían reparado en él, como si fuera invisible. Sus padres apenas lo miraban siquiera. William había aceptado todo esto y lo consideraba comprensible: al fin y al cabo, era un niño aburrido y anodino. Su principal característica era la falta de color. Tenía el pelo rubio color arena, los ojos azul claro y la piel blanca de la gente de ascendencia inglesa o irlandesa. Por dentro, sabía que era tan apagado y poco interesante como por fuera. En el colegio no hablaba nunca y nadie jugaba con él. Pero los chicos de la cancha de baloncesto le habían ofrecido por primera vez la ocasión de formar parte de algo sin tener que hablar.

En quinto curso, el profesor de gimnasia del colegio le dijo:

—Te he visto por las tardes tirando a canasta ahí fuera. ¿Tu padre es muy alto?

William se lo quedó mirando sin comprender.

—No lo sé. Es normal.

—Vale, o sea que lo más seguro es que seas base. Tienes que trabajar en el manejo del balón. ¿Conoces a Bill Bradley, el tipo ese desgarbado de los Knicks? De niño se pegaba un cartón a las gafas para no mirar hacia abajo. No se veía los pies. Y se ponía a driblar arriba y abajo por la calle con esas gafas puestas. Debía de parecer un loco, sin duda, pero consiguió un manejo del balón impecable. Sabe a la perfección cómo se va a comportar la pelota y cómo encontrarla sin mirar.

Esa tarde, William volvió a casa corriendo, un hormigueo le recorría todo el cuerpo. Era la primera vez que un adulto lo miraba directamente, que advertía su presencia, que se fijaba en lo que hacía, y esa atención lo había angustiado. Sufrió un ataque de estornudos mientras revolvía el fondo del cajón de su mesa buscando unas gafas de juguete. Fue al baño dos veces antes de pegar cuidadosamente con celo unos rectángulos de cartón en la parte inferior de las gafas.

Cada vez que se sentía raro o mareado, tenía miedo de morirse. Por lo menos una vez al mes se metía bajo las mantas cuando volvía del colegio, pues estaba convencido de que sufría una enfermedad terminal. No se lo decía a sus padres porque en su casa no estaba permitido ponerse enfermo. En concreto, toser se consideraba una terrible traición. Cuando tenía un resfriado, William solo se permitía toser dentro de su armario con la puerta cerrada y la cara pegada a la hilera de camisas colgadas que tenía que ponerse para ir al colegio. Era muy consciente de aquella familiar preocupación que le hormigueaba en los hombros y en la nuca mientras salía corriendo a la calle con la pelota y las gafas, pero William no tenía tiempo para enfermedades, no tenía tiempo para miedos. Era como si en aquel momento la última pieza de su identidad estuviera encajando en su lugar. Los chicos de la cancha lo habían reconocido y el profesor de gimnasia también. Tal vez William no tuviera ni idea de quién era, pero el mundo se lo había dicho: era un jugador de baloncesto.

El profesor de gimnasia le dio otros consejos que le permitieron adquirir nuevas habilidades:

—Para defender, empuja a los chicos con el hombro y el culo. Los árbitros no pitan falta por eso. Y haz esprints: da un primer paso rápido y sácale la delantera al contrario.

William también trabajó en sus pases para poder lanzarle la pelota a los mejores jugadores en el parque. Quería mantener su lugar en la cancha y sabía que, si mejoraba el juego de los otros, él mismo adquiriría un valor. Aprendió adónde correr para ofrecer a los lanzadores un espacio por donde colarse. Hacía pantalla para que pudieran tirar desde sus posiciones favoritas. Los chicos le daban palmadas en la espalda después de un buen partido y todos lo querían en su equipo. Aquella aceptación calmó un poco el miedo que William llevaba dentro. En la cancha de baloncesto, sabía qué hacer.

Cuando llegó al instituto, era ya lo bastante bueno como para entrar en el equipo escolar. Medía un metro setenta y tres y jugaba de base. Las horas de práctica con las gafas habían dado su fruto: era con mucho el mejor driblador del equipo y tenía un buen salto a media distancia. Había trabajado en sus rebotes, lo cual ayudó a compensar las pérdidas de balón de su equipo. Lo que mejor se le daba seguían siendo los pases y sus compañeros sabían que jugaban mejor cuando William estaba en la alineación. Era el único del equipo que estaba en primer curso, de manera que cuando los otros iban a beber cerveza al sótano de cualquier padre dispuesto a hacer la vista gorda, nunca lo invitaban. Todos se llevaron una buena sorpresa cuando, durante el verano que siguió a su segundo año, William creció trece centímetros. Y, una vez que su cuerpo empezó a crecer, ya no hubo manera de detenerlo. Para cuando acabó el instituto, medía dos metros. No podía comer bastante para mantenerse al ritmo de su crecimiento y se fue quedando casi esquelético. Su madre ponía cara de susto cuando lo veía entrar dando bandazos en la cocina por las mañanas y le tendía algo de comer cada vez que se cruzaba con él. Parecía pensar que su delgadez la hacía quedar mal a ella, pues su trabajo era alimentarlo. Sus padres acudían a algún que otro partido de baloncesto, pero solo muy de vez en cuando, y se sentaban educadamente en las gradas como si no conocieran a ningún jugador.

De hecho, no estaban en el partido en el que William fue a por un rebote y lo empujaron en el aire. Su cuerpo se retorció al caer y aterrizó mal sobre la rodilla derecha, que absorbió todo el impacto y todo su peso. William oyó un crujido y luego se hundió en la niebla. El entrenador, que solo tenía dos registros (gritar y farfullar), le gritaba al oído:

—¿Estás bien, Waters?

William, por lo general, respondía tanto a los gritos como a los farfullos con una entonación interrogativa porque nunca se sentía bastante seguro para afirmar nada. Entonces, carraspeó. La niebla que lo rodeaba y que estaba dentro de él era densa y estaba entrelazada con el dolor que le irradiaba desde la rodilla.

—No —contestó.

Se había fracturado la rótula, lo cual significaba que se perdería las últimas siete semanas de la temporada de su penúltimo año. Le pusieron una escayola y tuvo que llevar muletas dos meses. Por primera vez desde que tenía cinco años, no podría jugar al baloncesto.

Sentado a su escritorio en su habitación, tiraba papeles arrugados a la papelera en el otro extremo. Las nubes que habían descendido sobre él con la lesión seguían ahí; notaba la piel húmeda y fría. El médico le había dicho que se recuperaría del todo y podría jugar la temporada de su último año, pero aun así sentía angustia a todas horas. El tiempo también se le hacía raro. Tenía la impresión de que estaría encerrado en su escayola, en su silla, en su casa para siempre. Empezó a pensar que no podía seguir así, no podía quedarse sin hacer nada dentro de su cuerpo roto ni un momento más. Pensó en su hermana, Caroline, que ya no estaba. Pensó en su ausencia, que no comprendía, pero mientras la manilla del reloj iba pasando laboriosamente de un minuto a otro, deseó desaparecer él también. Fuera de la cancha de baloncesto, no servía para nada. Nadie lo echaría de menos. Si desaparecía, sería como si nunca hubiera existido. Nadie hablaba de Caroline y nadie hablaría de él. Solo cuando por fin le quitaron la escayola y pudo correr y tirar de nuevo, tanto la niebla como la idea de desaparecer fueron desvaneciéndose.

Gracias a sus notas decentes y a que era una promesa como jugador de baloncesto, le ofrecieron un puñado de becas en universidades con programas de baloncesto de primera división. William agradeció las becas porque sus padres jamás habían insinuado que fueran a pagarle la universidad, y también porque se lo tomó como una garantía de que jugaría al baloncesto. Quería marcharse de Boston —nunca había estado a más de ciento veinte kilómetros del centro de la ciudad—, pero el calor húmedo del sur le ponía nervioso, de manera que aceptó la beca de la Universidad Northwestern, en Chicago. A finales de agosto de 1978, se despidió con un beso de su madre y le estrechó la mano a su padre en la estación. Mientras apretaba la palma contra la de su padre, se le ocurrió la extraña idea de que tal vez no volvería a verlos nunca. Ellos solo habían tenido un hijo y no era él.

En la universidad, William se decantó por las clases de Historia a la hora de elegir optativas. Tenía hondas lagunas en su conocimiento de cómo funcionaba el mundo y pensaba que encontraría las respuestas en la historia. Le gustaba que la asignatura se centrase en eventos dispares para encontrar un patrón entre ellos. Si pasaba tal cosa, entonces pasaba la otra. Nada sucedía por puro azar y, por lo tanto, podía trazarse una línea desde un archiduque austriaco hasta una guerra mundial.

La vida universitaria era demasiado nueva como para resultar predecible, por eso a William le resultaba imposible encontrar el equilibrio entre los animosos estudiantes que le ofrecían chocar los cinco por el ruidoso pasillo de su residencia. Dedicaba los días a estudiar en la biblioteca, a entrenar en la cancha de baloncesto y a asistir a clases. Sabía qué hacer en cada lugar. En las aulas, se dejaba caer en la silla, abría el cuaderno y notaba que el cuerpo se le aflojaba de alivio cuando el profesor comenzaba a hablar.

Apenas advertía a los otros estudiantes durante las clases, pero Julia Padavano destacaba en el seminario de Historia Europea. Parecía que tenía el rostro iluminado de indignación y volvía loco con sus preguntas al profesor, un anciano británico que estrujaba en el puño un pañuelo enorme. Tenía el pelo largo y rizado, que se meneaba como unas cortinas en torno a su cara luminosa cuando decía cosas como: «Profesor, me interesa el papel de Clementine en todo esto. ¿No es cierto que era la principal consejera de Churchill?» o «¿Podría explicar el sistema de codificación en tiempos de guerra? Me refiero a cómo funcionaba en concreto. Me gustaría ver algún ejemplo».

William jamás hablaba en clase ni utilizaba las horas de tutoría del profesor. Pensaba que el papel de un estudiante era mantener la boca cerrada y empaparse de todo el conocimiento posible. Compartía la opinión del docente sobre la chica de cabello rizado, a saber, que sus frecuentes interrupciones y preguntas eran de mala educación, aunque a menudo a William le resultaban interesantes. El tejido de una clase seria consistía en que los estudiantes escucharan y el profesor impartiera sabiduría desenrollando con primor una alfombra de palabras. Aquella chica horadaba agujeros en ese tejido, como si ni siquiera supiera de su existencia.

Una tarde, después de clase, William se llevó un sobresalto cuando la joven apareció a su lado y dijo:

—Hola. Me llamo Julia.

—Yo, William. Hola. —Tuvo que carraspear. Aquella bien podía ser la primera vez que había hablado en todo el día.

Ella lo miraba con unos ojos grandes y serios. William advirtió que el sol le arrancaba destellos de color miel en el pelo. Parecía iluminada, por dentro y por fuera.

—¿Por qué eres tan alto?

No era raro que la gente hiciera comentarios sobre su altura. Él comprendía que su tamaño resultaba sorprendente y que casi todo el mundo se sentía impulsado a decir algo. No había día que no oyera varias veces la frase: «¿Qué tal se respira por ahí arriba?».

Pero Julia había hecho la pregunta con aire suspicaz y su expresión le hizo reír. Se detuvo en el camino que rodeaba el patio, de manera que ella se paró también. William apenas se reía nunca y le hormigueaban las manos como si acabaran de despertar de un entumecimiento por falta de oxígeno. La sensación general era de un agradable cosquilleo. Más tarde, recordaría ese momento y sabría que fue entonces cuando se enamoró de ella. O, por decirlo con más precisión, cuando su cuerpo se enamoró de ella. En mitad del patio, la atención de una chica en particular hizo temblar de risa hasta a los rincones más remotos de su ser. Su cuerpo, cansado y aburrido de su mente vacilante, había hecho estallar fuegos artificiales en los nervios y los músculos para alertarlo de que estaba sucediendo algo importante.

—¿De qué te ríes? —preguntó Julia.

Él casi consiguió dominarse.

—No te ofendas, por favor.

Ella hizo un gesto de impaciencia con la cabeza.

—No me ofendo.

—No sé por qué soy tan alto. —Aunque lo cierto era que en secreto creía que había crecido por pura fuerza de voluntad. Un baloncestista serio necesitaba medir por lo menos uno noventa, y William había estado tan empeñado en ello que se las había apañado para desafiar su herencia genética—. Estoy en el equipo de baloncesto.

—Así que por lo menos has hecho de ello una virtud. A lo mejor voy a ver algún partido. Por lo general, no me interesan los deportes y solo vengo al campus a las clases. —Hizo una pausa y luego añadió muy deprisa, como avergonzada—: Vivo en casa para ahorrar dinero.

Julia le pidió que le escribiera su número de teléfono en el cuaderno de Historia y, antes de que se marchara, William quedó en llamarla la tarde siguiente. Hasta cierto punto, era irrelevante que a él le gustara o no, pues aquella joven parecía haber decidido a mitad del partido que saldrían juntos. Más tarde le contaría que llevaba semanas fijándose en él en clase y que le gustaba lo atento y serio que era.

—No medio tonto, como los otros chicos —añadió.

Incluso después de conocer a Julia, el baloncesto siguió ocupando la mayor parte del tiempo y los pensamientos de William. Había sido el mejor jugador en el equipo del instituto, pero en Northwestern le horrorizó descubrir que estaba entre los más débiles. En su equipo, su altura no era suficiente para hacerlo destacar y los otros jóvenes eran más fuertes que él. La mayoría llevaban años levantando pesas y a William le dio pánico que nunca se le hubiera ocurrido hacer lo mismo. Durante los entrenamientos, lo apartaban con facilidad, lo tiraban al suelo. Empezó a ir a la sala de pesas antes de los entrenamientos y se quedaba en la cancha hasta tarde para lanzar tiros desde diferentes ángulos. Tenía hambre a todas horas y siempre llevaba bocadillos en los bolsillos de la chaqueta. Se dio cuenta de que era posible que su papel allí fuera el de «jugador de equipo». Era bastante bueno en los pases, los lanzamientos y la defensa, de manera que podía resultar de utilidad por más que no fuera un atleta muy dotado. Su mejor habilidad era que rara vez cometía errores en la cancha.

—Un cociente intelectual de baloncesto alto, pero de pocos vuelos —oyó decir de él a uno de sus entrenadores.

Su beca requería que realizara algún trabajo en el campus y de la lista de posibilidades eligió la que tenía lugar en el edificio del gimnasio, pues resultaría conveniente para el baloncesto. Se presentó a la hora indicada en la lavandería del sótano del enorme edificio, donde lo aguardaba una mujer flaca con gafas y un alto peinado afro. Ella meneó la cabeza.

—Este no es tu sitio. ¿Te han dicho que vengas aquí? A los chicos blancos no les asignan la lavandería. Tienes que meterte en la biblioteca o en el centro de recreo de los estudiantes. Anda, ve.

William recorrió con la mirada la estrecha sala. En una pared había una hilera de treinta lavadoras y, en la otra, otras tantas secadoras. Era cierto que, por lo que podía ver, allí no había ningún otro blanco.

—¿Y eso importa? —preguntó—. Quiero trabajar aquí. Por favor.

La mujer meneó de nuevo la cabeza y las gafas le bailaron en la nariz, pero antes de que pudiera decir nada, una mano se posó brusca sobre el hombro de William y una voz profunda pronunció su nombre. Era uno de los jugadores, también de primer año, un potente delantero llamado Kent. Kent poseía casi las habilidades contrarias de William: era un atleta supremo que encestaba teatrales canastas, rompía los tableros y corría disparado cada minuto del partido, pero no interpretaba bien las jugadas, provocaba múltiples fallos y nunca sabía dónde ponerse para defender. El entrenador se llevaba las manos a la cabeza cuando veía a Kent correr por la pista, probablemente sobrecogido por la disparidad que había entre el potencial físico del joven y su juego tan veloz como errático.

—Hey, tío, ¿tú trabajas aquí también? Yo le puedo enseñar cómo va esto, si quiere, señora. —Kent le ofreció a la estricta mujer una ancha y encantadora sonrisa que logró ablandarla.

—Vale, bien. Llévatelo y yo haré como que no está aquí.

A partir de ese momento, William y Kent programaban sus turnos en la lavandería para poder trabajar juntos. Lavaban cientos de toallas y los uniformes de todos los equipos. Las equipaciones de fútbol americano eran las peores debido al olor y a las marcadas manchas de hierba, que requerían que se frotara la tela con una lejía especial. Ambos chicos desarrollaron un ritmo para llevar a cabo cada paso del proceso de lavado y así, centrados en la sincronización y la eficiencia, el trabajo parecía una extensión de los entrenamientos. Aprovechaban el tiempo para analizar partidos y cavilar cómo podría mejorar el equipo.

Una tarde, mientras doblaban una enorme pila de toallas, William le explicó:

—La cosa va así: base a escolta para empezar, el alero sale de la pantalla de línea de fondo y el base o el escolta hace pantalla al ala-pívot. —William hizo una pausa para ver si Kent lo entendía—. Si el pase va al ala-pívot, el alero sale de la esquina y el escolta sale de esa pantalla, y el base hace pantalla en el lado débil.

—Haciendo una pantalla a la pantalla.

—Exacto, y si el ala-pívot la pasa al alero, entonces se repite la ofensiva flex.

—¡Es demasiado predecible! El entrenador nos quiere hacer repetir lo mismo una y otra vez.

—Pero si lo hacemos bien, la defensa no puede hacer gran cosa para parar la jugada, aunque la vean venir, sobre todo si nosotros…

—Chicos —los interrumpió un hombre que estaba en la secadora de al lado—, no se entiende nada de lo que decís. O sea, yo veo baloncesto y no tengo ni idea de lo que estáis hablando.

Kent y William sonrieron. Al final de su turno, subieron al gimnasio, donde por lo menos había diez grados menos, a tirar unas canastas.

Kent era de Detroit. Daba su opinión sobre todos los equipos y los jugadores de la NBA a gritos y a menudo interrumpía las frases a la mitad para reírse de alguno de los chistes malos que volaban como aviones de papel por todo el vestuario. Durante los entrenamientos, recibía constantes gritos del entrenador por sus fanfarronas jugadas. Kent se disculpaba, pero era incapaz de dominarse y a los cinco minutos volvía a hacer lo mismo.

—¡Los fundamentos! —bramaba el entrenador una y otra vez.

Kent aseguraba que era pariente de Magic Johnson, que era sénior en Michigan y, según la opinión común, sería al primero que eligirían en la selección de la NBA. Kent caía bien a todo el mundo y le resultaba tan fácil hacer amigos que a William le sorprendía que hubiera decidido dedicarle su tiempo. La única explicación posible era que Kent parecía disfrutar del talante callado de William, pues lo consideraba una oportunidad para llevar la voz cantante. Kent era casi el único que hablaba y William tardó en irse dando cuenta de que le contaba cosas personales para incitarlo a él a hacer lo mismo. Después de enterarse de que la abuela de Kent había padecido leucemia, cosa que había dejado a toda la familia impactada (por lo visto, la mujer había afirmado que viviría para siempre y era una persona tan formidable que todos se lo habían creído), William le contó que hasta el momento solo había enviado una carta a sus padres y que se iba a quedar en el campus durante las vacaciones de Navidad.

Tras una larga tarde de entrenamiento, mientras todos volvían andando despacio por el patio, con los músculos agotados y agarrotados, Kent le dijo:

—A veces tengo que acordarme de que da igual que el entrenador me siente en el banquillo o me grite porque no sabe apreciar mi precioso juego. Voy a estudiar Medicina. El entrenador no puede evitar mi futuro.

William quedó sorprendido.

—¿Vas a ser médico?

—Fijo, al cien por cien. Todavía no sé cómo voy a pagar los estudios, pero lo haré. ¿Tú a qué te vas a dedicar?

William era consciente del frío que sentía en los dedos. Estaban a principios de noviembre y el aire era como hielo en los pulmones. Lo cierto era que nunca había pensado en la vida más allá del instituto y sabía que se negaba a mirar hacia el futuro a propósito. Quería responder «al baloncesto», pero no era lo bastante bueno como para dedicarse a ello de manera profesional. La pregunta de Kent confirmaba que él tampoco lo consideraba bastante bueno.

—No lo sé.

—Pues empezaremos a pensarlo —replicó Kent—. Tienes talentos. Tenemos tiempo.

«¿Tenía talentos?», pensó William. No se le ocurría ninguno fuera de la cancha.

Un viernes por la noche a principios de diciembre, Julia fue a un partido. Cuando William la vio en las gradas, se le nubló la vista y le pasó la pelota al equipo contrario.

—¡Eh! —gritó Kent, corriendo junto a él—. ¿Qué coño ha sido eso?

En la línea de defensa, William robó el balón dos veces, lo que inclinó la balanza del juego a favor de los Wildcats. En la ofensiva, en la línea de tiro libre, hizo un pase con rebote a un lanzador abierto en la esquina.

Justo antes del descanso, Kent exclamó:

—¡Ya lo sé! ¡Tienes ahí a una chica! ¿Dónde está?

Después del partido —los Wildcats ganaron y William había jugado sus mejores minutos del principio de temporada—, subió a las gradas para ver a Julia. Solo al acercarse se dio cuenta de que estaba sentada con tres chicas que se parecían a ella. Todas tenían los mismos rizos alborotados que les llegaban hasta los hombros.

—Son mis hermanas. Las he traído para que te ojeen. Eso es jerga de baloncesto, ¿no?

William asintió con la cabeza y, bajo el escrutinio de las cuatro chicas, de pronto fue muy consciente de lo cortos que eran sus pantalones y de lo finísima que era su camiseta sin mangas.

—Nos ha gustado —aseguró una de las más pequeñas—, pero parece agotador. Yo no he sudado en toda mi vida tanto como has sudado tú. Soy Cecelia y esta es mi gemela, Emeline. Tenemos catorce años.

Emeline y Cecelia le dedicaron sendas sonrisas amistosas que él les devolvió. Julia y la hermana que tenía al otro lado lo observaban como un joyero observaría una piedra preciosa para tasarla. No le habría sorprendido que una de ellas se sacara del bolso una lupa para llevársela al ojo.

—Parecías tan fuerte… ahí, en la cancha.

William se sonrojó y las mejillas de Julia también se tiñeron de rosa. Era evidente que aquella preciosa chica lo deseaba. William no se podía creer la suerte que tenía. Nadie lo había deseado antes. Ansiaba estrecharla entre los brazos, delante de sus hermanas, delante de todo el mundo, pero aquella clase de atrevimiento no estaba en su naturaleza. Estaba empapado en sudor y Julia hablaba de nuevo.

—Esta es mi hermana Sylvie. Yo soy la mayor, pero solo por diez meses.

—Encantada —saludó Sylvie. Tenía el pelo un poco más oscuro que Julia y era más menuda, tenía menos curvas. Seguía observando a William mientras Julia se ufanaba como un pavo real desplegando la cola.

Él vio de pronto que uno de los botones de Julia, demasiado tenso sobre su generoso pecho, se desabrochaba, y logró atisbar un instante su sujetador rosa antes de que ella volviera a recolocárselo todo.

—¿Cuántos hermanos tienes? —preguntó Emeline o tal vez Cecelia. No eran idénticas, pero sí muy parecidas: tenían la misma tez color oliva y el mismo pelo castaño claro.

—¿Hermanos? Ninguno. —Aunque, por supuesto, pensó en la fotografía enmarcada de la pequeña pelirroja que había en el salón de sus padres.

Julia ya sabía que era hijo único —había sido una de las primeras preguntas que le había hecho durante su primera llamada telefónica—, pero las otras tres niñas se mostraron impactadas de una forma un tanto cómica.

—Eso es terrible —dijo Emeline o Cecelia.

—Deberíamos invitarlo a cenar a casa —sugirió Sylvie. Las otras asintieron—. Está muy solo.

Así pues, a los cuatro meses de llegar a la universidad, William se encontró con su primera novia y una nueva familia.

Julia

Diciembre de 1978 – julio de 1981

Julia estaba en el jardín trasero, un rectángulo de seis metros por cinco bordeado de cercas de madera, mientras su madre sacaba de la tierra las últimas patatas de la temporada, justo cuando William tenía que llegar a la casa. Julia sabía que sería puntual y que una de sus hermanas le abriría la puerta. Seguro que el chico se agobiaría con su padre, que le preguntaría si se sabía algún poema de memoria, y con Emeline y Cecelia, que no dejarían de moverse ni de hablar. Sylvie estaba trabajando en la biblioteca, de manera que William se ahorraría su mirada inquisitiva. Unos cuantos minutos a solas con sus hermanas y su padre ayudarían a su novio a conocerlos —Julia quería que viera lo adorables que eran— y, encima, se llevaría una buena alegría después al verla entrar a ella. Julia era famosa en su familia por sus entradas dramáticas, lo cual en realidad solo significaba que sabía reconocer un momento oportuno, cosa que el resto de la familia ignoraba. De pequeña, Julia solía entrar haciendo una pirueta en la cocina o en el salón al grito de: «¡Tachán!».

¿Qué pensaría William de su casita, encerrada entre idénticas casas bajas de ladrillo en la calle Place número 18? Los Padavano vivían en Pilsen, un barrio obrero lleno de inmigrantes. Coloridos murales adornaban las paredes de los edificios y, en el supermercado local, había las mismas posibilidades de oír hablar español o polaco que inglés. A Julia le preocupaba que a William le pareciesen cutres tanto el barrio como el interior de la casa: el sofá de flores cubierto de plástico, el crucifijo de madera en la pared, el despliegue de santas enmarcadas junto a la mesa del comedor… Cuando la madre de Julia se exasperaba, iba nombrando en voz alta a las santas, con la mirada fija en sus rostros, como si les implorara que la salvaran de aquella familia. Adelaida, Inés de Roma, Caterina de Siena, Clara de Asís, Brígida de Irlanda, María Magdalena, Filomena, Teresa de Ávila, María Goretti. Las cuatro hermanas Padavano eran capaces de recitar esos nombres mejor que el rosario. No era extraño que la cena familiar concluyera con su padre recitando poesía o con su madre recitando a sus santas.

Julia se estremeció. No llevaba abrigo. El termómetro marcaba cuatro grados fuera y la mayoría de los habitantes de Chicago se negaban a considerar que hacía frío hasta que la temperatura descendía bajo cero.

—Me gusta —le dijo Julia a la espalda de su madre.

—¿Es un borracho?

—No. Es jugador de baloncesto. Y un estudiante de sobresaliente. Se va a graduar en Historia.

—¿Es tan listo como tú?

Julia se lo pensó. Era evidente que William era listo. El cerebro le funcionaba. Le planteaba preguntas que dejaban claro que le interesaba entenderla. Su inteligencia no se expresaba, no obstante, en forma de opiniones firmes. Le interesaban las preguntas y se mostraba inseguro en sus respuestas; era moldeable. Había estudiado con ella algunas veces en la biblioteca Lozano, que quedaba a pocas calles de la casa de los Padavano. Sylvie trabajaba en la biblioteca y todos los del barrio la usaban como lugar de encuentro. Pero estudiar allí obligaba a William a realizar el trayecto de una hora hasta su residencia universitaria bien entrada la noche. Cuando hacían planes para el fin de semana, siempre decía:

—Hacemos lo que tú quieras. Tus ideas son mejores.

Julia jamás había considerado la idea de la inteligencia física hasta que asistió al último partido de William. Le sorprendió lo emocionante que le resultaba verlo competir con su equipo. Había visto un lado de él más enérgico que el que exhibía fuera del campo: les gritaba órdenes a sus compañeros, usaba su cuerpo alto y fuerte para bloquear a los rivales… A Julia no le interesaban nada los deportes y no entendía las reglas del juego, pero su guapo novio corría, saltaba y giraba con tal fuerza física y tal concentración que ella se encontró pensando: «Sí».

—Es una persona seria —prosiguió—. Se toma la vida en serio, igual que yo.

Rose se levantó. Cualquier desconocido se habría reído al verla, pero Julia estaba acostumbrada al atuendo de su madre. Cuando se dedicaba al jardín, Rose se ponía una equipación de cátcher de béisbol modificada, culminada con un sombrero azul marino. Se lo había encontrado todo en la calle. Aquel extremo de la manzana era italiano al cien por cien, pero muchas de las otras calles del barrio estaban llenas de familias mexicanas, por eso Rose había sacado el sombrero de un cubo de basura después de una celebración del Cinco de Mayo. La equipación de cátcher la cogió cuando Frank Ceccione, que vivía dos casas más abajo, se metió en las drogas y dejó el equipo de béisbol del colegio. Rose llevaba los enormes protectores de piernas y había cosido en la pechera unos grandes bolsillos para llevar los aperos de jardinería. Parecía preparada para alguna clase de deporte, pero no estaba muy claro cuál.

—Así que no es más inteligente que tú. —Rose se levantó el sombrero y se pasó la mano por el pelo; era rizado como el de sus hijas, pero estaba salpicado de canas. No era ni mucho menos tan mayor como parecía, pero hacía ya años que Rose había prohibido cualquier celebración de su cumpleaños como declaración de guerra personal contra el paso del tiempo. La madre de Julia contempló las hileras del huerto: lo único que quedaba por recolectar eran patatas y cebollas, así que la mayor parte del trabajo consistía en preparar la tierra para el invierno. Las únicas secciones de suelo que quedaban sin cultivar estaban reservadas para un estrecho sendero entre las plantas y una escultura blanca de la Virgen María, que se apoyaba contra la esquina trasera izquierda de la cerca.

Rose suspiró.

—Bueno, imagino que es mejor así. Yo soy más lista que tu padre de aquí a la luna.

Julia entendía que «listo» era un término peliagudo. ¿Cómo se cuantificaba, sobre todo cuando ninguno de sus padres había ido a la universidad? Pero su madre tenía razón. Julia había visto fotos de Rose, guapa, pulcra y sonriendo en aquel mismo jardín, con Charlie en los primeros tiempos de su matrimonio. Pero su madre había terminado por aceptar y vestir la decepción marital de la misma manera que vestía su estrambótico atavío de jardinería. Todos sus considerables esfuerzos por impulsar a su marido hacia una mínima estabilidad económica y algo de éxito habían muerto a la primera. La casa era el espacio de Charlie, mientras que el jardín era el refugio de Rose.

El cielo se oscurecía y el aire se hizo más frío. Cuando ya el termómetro caía a bajo cero, el barrio se sumía en el silencio, pero esa noche parloteaba como si intentara decir sus últimas palabras: unos niños reían a gritos a lo lejos, la vieja señora Ceccione gorjeaba en su jardín, una moto tosió tres veces antes de arrancar.

—Supongo que ya toca entrar en casa —dijo Rose—. ¿Te avergüenza que tu madre tenga esta pinta?

—No. —Julia sabía que William le estaría prestando atención a ella. Le encantaba aquella mirada esperanzada que siempre le dirigía, como si fuera un barco avistando el puerto ideal. William se había criado en una casa buena, con un padre trabajador, un jardín grande y su propia habitación. Era evidente que sabía lo que eran el éxito y la seguridad económica, así que el hecho de que viera en Julia esas posibilidades le producía un inmenso placer a la joven.

Rose había intentado construir una vida sólida, pero Charlie se había llevado o había apartado a patadas cada piedra con la que ella pavimentaba el camino. Julia había decidido, durante su primera conversación con William, que era el hombre que le convenía. Tenía todo lo que ella buscaba y, tal como le había dicho a su madre, le gustaba de verdad. Verlo la hacía sonreír y le encantaba encajar su mano pequeña en la suya tan grande. Formaban un equipo excelente: William había experimentado la clase de vida que Julia deseaba, de manera que podría dirigir la incansable energía de ella mientras construían juntos su futuro. Una vez que estuvieran casados y establecidos en su propia casa, ella ayudaría a su familia. Sus sólidos cimientos se extenderían para alcanzarlos a todos.

Casi se echó a reír ante la expresión de alivio de su novio cuando entró en el salón. Estaba sentado junto a su padre en el chirriante sofá y Charlie le tenía puesta la mano en el hombro. Cecelia estaba atravesada en la vieja butaca roja y Emeline no dejaba de mirarse en el enorme espejo colgado junto a la puerta mientras se atusaba el cabello.

—Tienes una nariz excelente, William —decía Cecelia.

—Ah —se sorprendió él—. Gracias… supongo.

Julia sonrió.

—No le hagas caso. Cecelia habla así porque es artista.

Cecelia tenía acceso especial a la sala de arte en el instituto y consideraba que todo cuanto alcanzara su vista era material para futuros cuadros. La última vez que Julia, intrigada por la expresión concentrada de Cecelia, le había preguntado en qué pensaba, su hermana había contestado: «En púrpura».

—Sí que tienes una nariz bonita —intervino Emeline con educación, pues había notado que William se sonrojaba y quería tranquilizarlo. Emeline sabía interpretar el ambiente emocional de cualquier sala y deseaba que todo el mundo se sintiera cómodo y contento en todo momento.

—No sabe absolutamente nada de Whitman —le comentó Charlie a Julia—. ¿Te imaginas? Desde luego, ha llegado justo a tiempo. Le he recitado unos cuantos versos para que al menos se las apañe.

—Nadie se sabe a Whitman de memoria, aparte de ti —señaló Cecelia.

El hecho de que William no se supiera ningún poema de Walt Whitman fue una confirmación más de que su novio era distinto de su padre. Se notaba en la voz de Charlie que había estado bebiendo, pero todavía no estaba borracho. Tenía un vaso en la mano, medio lleno de cubitos de hielo algo derretidos.

—Te puedo reservar Hojas de hierba en la biblioteca, si quieres —se ofreció Sylvie—. Vale la pena leerlo.

Julia no había advertido a Sylvie, que estaba en la puerta de la cocina. Lo más seguro es que acabara de llegar a casa de trabajar en la biblioteca y tenía los labios de ese vivo color rojo que indicaba que había estado besándose con uno de sus chicos entre las estanterías. Sylvie estaba en el último curso del instituto y se pasaba las horas libres trabajando todos los turnos posibles para ahorrar dinero para la universidad pública. A ella no le darían una beca, como a Julia, pues no había mostrado el mismo empeño que su hermana en obtenerla. Sylvie destacaba en las asignaturas que le interesaban, pero en todo lo demás suspendía o sacaba aprobados justos. Julia, en cambio, había empleado su determinación a modo de cortacésped, con el que fue abriendo el camino de sus estudios con la vista siempre puesta en el siguiente paso.

—Gracias —contestó William—. Me temo que no he leído mucha poesía que digamos.

Julia estaba segura de que William no había reparado en los labios de su hermana y, aunque lo hubiera hecho, tampoco sabría lo que significaban. Sylvie era la hermana con la que Julia tenía una relación más cercana y la única persona que la bloqueaba, que la dejaba sin palabras. Su hermana había leído cientos de novelas —había sido su único interés y su única afición durante toda su vida—, y de esos libros había sacado un objetivo en la vida: vivir una historia de amor extraordinaria, una historia única. Era un sueño infantil, pero Sylvie seguía aferrándose a él con las dos manos. Y se pasaba cada día de su vida buscándolo a «él», a su alma gemela. Mientras lo encontrara, se entretenía enrollándose con chicos durante sus turnos en la biblioteca.

—No está bien practicar así —le reprochó Julia en una ocasión, ya acostadas lado a lado en su dormitorio a oscuras—. Y, de todas formas, el amor que estás buscando es un invento. La idea del amor en esos libros es que es una fuerza que te anula. Cumbres borrascosas, Jane Eyre, Anna Karenina… Todo son tragedias, Sylvie. Piénsalo. Esas novelas acaban en desesperación o en muerte.

Sylvie suspiró.

—La tragedia es lo de menos. Hoy leemos esos libros porque el romance es tan intenso y verdadero que no podemos apartar la vista. No es anulación, es una especie de expansión, creo yo. Si tengo la suerte de conocer un amor así… —Sylvie se calló, incapaz de expresar con palabras lo mucho que aquello significaría.

Julia meneó la cabeza al ver los labios enrojecidos de su hermana, porque aquel sueño estaba destinado a explotar. A Sylvie le importaba demasiado y, además, vivía demasiado en las nubes. La tacharían de chica fácil y, al final, se casaría con algún pringado guapetón solo por mirarla con una expresión que a ella le recordara a Heathcliff.

Emeline hablaba de su profesor, que estaba en libertad condicional por fumar marihuana.

—Es muy sincero —comentó—. Nos contó cómo lo habían cogido y todo. Me da miedo que se meta todavía en más líos por contárnoslo. No parece entender las reglas de los adultos sobre lo que se puede decir y lo que no. Yo solo quería decirle que se callara.

—Deberías decirle también que no fume hierba —apuntó Cecelia.

—Deberíamos comer, ¿no? —Rose había salido de su habitación, aseada y con uno de sus vestidos de casa más bonitos—. Es un placer conocerte, William. ¿Te gusta el vino tinto?

Él se puso en pie, desplegando su largo cuerpo del bajo sillón, y asintió con la cabeza.

—Hola, señora.

—¡Madre de Dios! —Rose alzó la cabeza para mirarlo. Ella apenas medía metro y medio—. ¿No se te ocurrió mencionar que es un gigante, Julia?

—Pero es una maravilla, ¿verdad? —terció Charlie—. Ha civilizado bastante a nuestra Julia, cosa que jamás habría creído posible. Mira cómo sonríe.

—Papá —dijo Julia.

—¿En qué posición juegas? —preguntó Charlie.

—De alero.

—Claro. Desde luego, eres una torre humana.

—¿Cuál será la explicación evolutiva para una altura así? —preguntó Sylvie—. ¿Es que necesitábamos a gente que pudiera mirar por encima de los muros para ver si venía el enemigo?

Todos se echaron a reír, incluido William, y a Julia le pareció que estaba como un poco lloroso. Se acercó a él y susurró:

—¿Somos demasiado para ti?

Él le apretó la mano, un gesto que Julia entendía que significaba a la vez sí y no.

La cena no estaba muy rica. A pesar de que cultivaba unas verduras excelentes, a Rose no le gustaba nada cocinar, de manera que se turnaban para batallar con la comida. De todas formas, las verduras no eran para ellos: las gemelas las vendían todos los fines de semana en el mercado de un barrio adinerado cercano. Le tocaba a Emeline cocinar, lo que significaba preparados congelados. El invitado elegía el primero, de manera que William optó por el pavo, que venía en una bandeja con pequeños compartimentos con puré de patata, guisantes y salsa de arándanos. Los miembros de la familia escogieron después sin pensárselo mucho y empezaron a comer. Emeline también había hecho unos panecillos con una masa que se sacaba de un tubo y se metía al horno. Aquellos fueron recibidos con más entusiasmo y desaparecieron en diez minutos.

—Mi madre me hacía comida de esta marca cuando era pequeño —comentó William—. Es agradable volverla a probar. Gracias.

—Me alegro de que nuestra hospitalidad no te parezca un horror —comentó Rose—. Me gustaría saber si te educaron como católico.

—Fui siempre al colegio católico de Boston.

—¿Y vas a seguir la línea de trabajo de tu padre? —inquirió Charlie.

La pregunta sorprendió tanto a Julia como a sus hermanas. Charlie jamás hablaba de trabajo, jamás le preguntaba a nadie por su trabajo. Odiaba su puesto en la fábrica de papel. Según Rose, no lo habían despedido solo porque el dueño de la empresa era un amigo de la infancia. Charlie solía decirles a sus hijas que un trabajo no realizaba a una persona.

—¿Y a ti qué te realiza, papá? —le había preguntado Emeline unos días antes con toda la dulzura de sus pocos años. Todos estaban de acuerdo en que era la más dulce y sentida de las cuatro niñas.

—Tu sonrisa. El cielo de noche. El cornejo en flor delante de la casa de la señora Ceccione.

Y Julia pensó entonces: «Eso es una tontería. Y algo inútil para mamá, que todas las semanas tiene que hacerles la colada a unos desconocidos para pagar las facturas».

Tal vez Charlie intentaba formular la clase de preguntas que imaginaba que otros padres planteaban a los novios de sus hijas. En cuanto las palabras salieron de su boca, se terminó la copa y tendió la mano hacia la botella de vino.

«Papá parecía asustado —le comentaría Sylvie a Julia esa misma noche, en la oscuridad—. ¿Y te has dado cuenta de cómo hablaba mamá? Ella nunca habla así. Estaban los dos intentando impresionar a William.»

—No, señor —le contestó William a Charlie—. Mi padre es contable y yo… —Vaciló.

«Esto es difícil para él —pensó Julia—, porque no tiene la respuesta. No tiene respuestas.» Un escalofrío de placer le recorrió la espalda. Julia estaba especializada en respuestas. Desde que había tenido edad suficiente para hablar, había mangoneado a sus hermanas señalándoles sus problemas y ofreciendo soluciones. A veces esto les resultaba irritante, pero también tenían que admitir que contar con un «super solucionador de problemas» en casa tenía sus ventajas. Una a una, la buscaban y le decían con timidez: «Julia, tengo un problema». Podía tratarse de un niño que las había tratado mal, de una maestra estricta o de un collar prestado perdido. Y Julia se entusiasmaba ante la petición, se frotaba las manos y daba con lo que había que hacer.

—Si lo del baloncesto no sale, podría… —La voz de William se apagó. Parecía tan perdido como Charlie un momento antes, suspendido en el tiempo, como si su única esperanza fuera que el final de la frase apareciera por arte de magia.

—Podría ser profesor de universidad —intervino Julia.

—Oooh —aprobó Emeline—. A un par de calles de aquí, hay un profesor muy guapo y las chicas lo siguen a todas partes. Lleva unas chaquetas excelentes.

—¿Profesor de qué? —se interesó Sylvie.

—Ni idea —contestó Emeline—. Pero no importa, ¿no?

—Pues claro que importa.

—Profesor de universidad —repitió Charlie, como si Julia hubiera dicho astronauta o presidente de los Estados Unidos. Rose hablaba a todas horas de la universidad, pero su educación había concluido nada más salir del instituto, y Charlie había dejado los estudios cuando nació Julia—. Eso sería algo grande.

William dirigió una mirada a Julia, en parte de agradecimiento y en parte de otra cosa, y la charla prosiguió en torno a ellos.

Más tarde, esa misma noche, cuando fueron a dar un paseo por el barrio, William le preguntó:

—¿Qué es eso de que voy a ser profesor de universidad?

Julia se sonrojó.

—Es que quería echarte una mano. Y Kent me dijo que estabas escribiendo un libro sobre la historia del baloncesto.

William le soltó la mano sin darse cuenta.

—¿Eso te ha dicho? No es un libro. De momento, solo son unas notas. No sé si llegará a ser un libro algún día. No sé qué llegará a ser.

—Pues es impresionante. Yo no conozco a ningún otro estudiante que esté escribiendo un libro en su tiempo libre. Es muy ambicioso. A mí eso me suena a futuro profesor.

Él se encogió de hombros, pero era obvio que estaba considerando la posibilidad.

William era una sombra alta a su lado, un hombre, pero joven. Pilsen estaba tranquila esa noche bajo un cielo azul marino. Se encontraban en una callejuela secundaria, desde donde se veía el chapitel de St. Procopius, donde su familia asistía a la misa los domingos, a unos cuantos bloques a la derecha. Julia pensó en Sylvie, besándose con algún chico contra una hilera de novelas de ciencia ficción bajo las fuertes luces de la biblioteca. Tendió la mano y tiró de la solapa del abrigo de William. «Ven aquí.»

Él conocía la señal y bajó la cabeza. Sus labios se encontraron, dulces, cálidos, en mitad de la calle, en mitad de su historia de amor, en mitad de su barrio. A Julia le encantaba besar a William. Había besado a un par de chicos antes de él, pero para esos chicos los besos parecían más bien el pistoletazo de salida de una carrera. Se suponía que la meta final era el sexo, aunque ninguno de ellos había esperado llegar tan lejos: tan solo intentaban cubrir el máximo recorrido posible antes de que Julia cancelara la carrera. Un beso en la mejilla se deslizaba a un beso en los labios, que a toda prisa ascendía a beso con lengua y, al momento, el chico le toqueteaba los pechos como si intentara calcular cuánto medían. Julia jamás había dejado que nadie pasara más allá de ese punto, pero todo aquel esfuerzo resultaba tan estresante que solo había podido vivir los besos como algo húmedo y temerario. William era diferente. Sus besos eran lentos y no formaban parte de ninguna carrera, lo cual le permitía a Julia relajarse. Y, como se sentía segura, se iban encendiendo distintas partes de su cuerpo, que se apretaba contra él. Con William, quería más por primera vez. Lo deseaba.

Cuando por fin se separaron, susurró contra su pecho:

—Me voy a marchar de aquí.

—¿De dónde? ¿De casa de tus padres?

—Sí, y del barrio. Después de la universidad. Cuando… —Entonces fue Julia quien vaciló—. Cuando empiece mi vida de verdad. Aquí no empieza nada. Ya has visto a mi familia. Aquí la gente se queda estancada. —Visualizó la tierra del huerto de Rose: densa, pedregosa, pegajosa. Frotó la mano contra la chaqueta de William, como para limpiársela—. En Chicago hay barrios mucho mejores. Son como otro mundo. ¿Tú querrías volver a Boston?

—A mí me gusta esto. Me gusta tu familia.

Julia se dio cuenta de que había estado conteniendo el aliento en espera de su respuesta. Había decidido que William era su futuro, pero no sabía si él sentía lo mismo, aunque sospechaba que sí.

—A mí también me gusta. Pero es que no quiero ser como ellos.

Cuando Julia volvió a casa más tarde esa noche y entró en la pequeña habitación que compartía con Sylvie, se encontró a todas sus hermanas esperándola en camisón con unas sonrisas triunfales.

—¿Qué? —susurró ella, incapaz de evitar también dibujar una sonrisa.

—¡Estás enamorada! —exclamó Emeline.

Todas tiraron de Julia hacia la cama, celebrando que la primera de ellas hubiera dado ese paso, que la primera de ellas le hubiera entregado el corazón a un chico. Las gemelas y Sylvie se amontonaron en la cama con ella. Lo habían hecho incontables veces, aunque a medida que crecían, se iba tornando algo más difícil. Aun así, sabían cómo entrelazar brazos y piernas, cómo colocarse para encajar bien.

Julia se rio tapándose la boca con la mano, con cuidado de no hacer ruido para no despertar a sus padres. Se sorprendió cuando se le saltaron las lágrimas, envuelta en los brazos de sus hermanas.

—Podría ser —admitió.

—Nos parece bien —declaró Sylvie—. Te mira como si fueras increíble, que lo eres.

—A mí me gusta el color de sus ojos —apuntó Cecelia—. Son de un azul muy peculiar. Los voy a pintar.

—No es un amor de los tuyos, Sylvie —advirtió Julia, que quería dejar eso claro—. Es un amor sensato.

—Pues claro. —Sylvie le dio un beso en la mejilla—. Porque tú eres una persona sensata. Y nos alegramos mucho por ti.

William le propuso matrimonio en tercero. Ese había sido el plan. El plan de Julia. Se casarían justo después de graduarse. Ella había cambiado sus estudios de Humanidades a Económicas tras asistir a un curso fascinante de Psicología Empresarial. Aprendió de sistemas, aprendió que cada empresa estaba formada por una colección de intrincadas partes, motivaciones y movimientos y que, si una parte se fracturaba o se rezagaba, podía dar al traste con toda la empresa. Su profesor era un consultor empresarial que asesoraba a las compañías para que su flujo de trabajo fuera más «eficiente» y «efectivo». Julia trabajó con el profesor Cooper durante el verano, entre tercero y cuarto de carrera, tomando notas y dibujando gráficos de operaciones empresariales sobre papel de arquitectura. Su familia se burló de sus tacones azules y su traje de falda y chaqueta, pero a ella le encantaba entrar en el frescor del aire acondicionado de las oficinas, le encantaba que todo el mundo vistiera como si se tomaran el trabajo y a ellos mismos en serio. Incluso le encantaba atravesar las nubes de humo de tabaco por los pasillos cuando se encaminaba a los servicios de señoras. Los hombres tenían el aspecto que debían tener los hombres y ese año le compró a William una almidonada camisa blanca por su cumpleaños. Pensaba completarla con una chaqueta de pana en Navidad. William había decidido hacer realidad la sugerencia de Julia: ser profesor de Historia en la universidad. A Julia le gustaba la elegancia de sus propios planes: el compromiso ese verano, graduación y boda el verano siguiente, y luego William comenzaría un doctorado. A Julia le encantaba la vida en ese momento, cuando la tenía justo delante, no allá a lo lejos. Se había pasado toda la infancia deseando hacerse mayor para poder estar justo donde estaba en ese momento, tocando todas las campanas de la edad adulta.

William estaba pasando el último verano en Northwestern, en un campamento de entrenamiento de baloncesto, y Julia solía encontrarse con él en el centro de atletismo al final del día para cenar juntos. De vez en cuando, se encontraba con Kent en el patio, cuando él salía del entrenamiento un poco antes para acudir a su trabajo estival en la enfermería de la universidad. A Julia le caía bien, pero siempre se sentía un poco incómoda a su lado. Era como si no supieran sincronizarse, hasta el punto de que a menudo hablaban a la vez. Cuando estaban juntos y William decía algo, los dos respondían atropellándose el uno al otro. Julia respetaba a Kent —al fin y al cabo, planeaba pagarse los estudios de Medicina— y lo consideraba una buena influencia para William. Parte de su incomodidad se debía al deseo de caerle bien. No estaba muy segura de haberlo logrado. En su presencia, repasaba mentalmente posibles conversaciones, buscando alguna que supusiera un terreno seguro.

—Buenas tardes, generala —saludó Kent al verla esa tarde—. Me han dicho que estás arrasando en el mundo empresarial.

—No me llames así. —Pero lo dijo sonriendo. Era imposible tomarse como un insulto nada de lo que dijera Kent: su tono y su sempiterna sonrisa lo impedían—. ¿Qué tal el baloncesto?

—Divertido. —Y tal como lo dijo, Julia se acordó de cuando su hermana Cecelia respondía a una pregunta con un emocionado «púrpura»—. Nuestro muchacho está hoy que se sale. Este verano se lo está pasando bien. Da gusto verlo.

A Julia le pareció captar una nota de reproche, pero no imaginaba qué podría estarle reprochando Kent a ella. ¿Acaso pensaba que no quería que William se divirtiera?

Cuando se despidieron, Julia se sentó en un banco a esperar y meneó la cabeza. Le molestaba haber permitido que el amigo de William la aturullara. Se sacó del bolso una cajita de maquillaje y se retocó los labios, luego se puso en pie y vio a su guapo prometido salir del gimnasio entre un rebaño de jóvenes altos y desgarbados. Hacía poco se había encontrado con una conocida de su clase de Biología de primero que le dijo: «Me he enterado de que estás prometida con el chico alto de los ojos bonitos. Es monísimo». Julia se cogió con fuerza a la mano de William mientras se dirigían hacia una cafetería para cenar.

William se movía despacio y era incapaz de mantener una conversación hasta que no hubiera ingerido mil calorías y recuperado el color del rostro. Julia, muy al contrario, parloteaba emocionada, era incapaz de dejar de hablar sobre cada momento del día.

—El profesor Cooper dice que soy fantástica a la hora de resolver problemas.

—Tiene razón. —William cortó una patata asada en cuadraditos y se comió uno.

—Te quería preguntar, ¿has estado escribiendo lo tuyo? —Había aprendido a no usar la palabra «libro»—. Podrías usarlo para tu tesis.

—Es un desastre. Últimamente no he tenido mucho tiempo para eso. Además, no tengo ni idea de cómo organizar el material.

—Me encantaría leerlo.

William negó con la cabeza.

A ella le habría gustado preguntar si Kent lo había leído, pero no quería que la respuesta fuera que sí. Deseaba leer el libro porque le interesaba y también para estimar si era bueno, si tenía potencial para forjar una carrera en torno a él.

—Este año salgo al principio —dijo William—. El entrenador dice que mi juego ha dado un salto cualitativo.

—¿Al principio?

—Sí, en cada partido. Formaré parte de los cinco mejores. Cuando vengan los ojeadores de la NBA, me verán jugar.

—Qué divertido. Iré a aplaudirte.

William sonrió.

—Gracias.

—¿Le has contado ya a tus padres lo de nuestro compromiso?

—Pues no. Ya sé que debería, pero… —William vaciló—. No creo que les interese.

Julia esbozó una sonrisa demasiado tensa. William llevaba semanas evitando contárselo a sus padres. Ella lo achacaba a que le daba vergüenza decirles que se iba a casar con una chica italoamericana de una familia pobre. William le había contado bastante sobre su infancia para saber que su padre tenía un trabajo impresionante y que a su madre no le hacía falta trabajar. Lo más probable era que albergaran pretensiones y expectativas para su único hijo, pero William no lo admitía y ella se negaba a expresar sus temores de manera directa.

—No digas tonterías —replicó ella con una voz tan tensa como su sonrisa—. Son tus padres.

—Escucha, ya sé que sería raro no invitarlos a la boda, pero es que no creo que tengamos que hacerlo. —Al ver la cara de Julia, William aclaró—: Solo te digo la verdad. Ya sé que es raro.

—Los vas a llamar esta noche —ordenó ella—. Y yo estaré al teléfono contigo. Soy encantadora. Me van a adorar.

William guardó silencio un momento y bajó los párpados con la expresión de alguien que se había alejado muchísimo. Cuando alzó la vista, la miró como si fuera un problema que necesitara resolver.

—Tú me quieres —dijo Julia.

—Sí. —Y la palabra pareció aquietar algo en su interior—. Vale, está bien.

Una hora más tarde, compartiendo el duro taburete de madera de la antigua cabina telefónica que había en el pasillo de la residencia universitaria, llamaron a Boston. Contestó la madre de William, que pareció sorprendida de saber de él, pero se mostró cortés. Entonces, se puso Julia. Su voz sonaba demasiado amplificada en sus propios oídos, como si hablara por un megáfono, y la voz de la madre de William, en cambio, se oía muy lejana. Dijo que tenía algo en el horno y que estaba muy bien que se casaran, pero que tenía que colgar.

La llamada duró menos de diez minutos en total.

Julia resolló al colgar. Se había quedado sin aliento por el esfuerzo de haber intentado llegar de alguna manera hasta la lejana mujer que había al otro extremo de la línea.

—Tenías razón. No quiere venir —dijo por fin, cuando recuperó el habla.