Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ediciones Rialp, S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Narraciones y Novelas

- Sprache: Spanisch

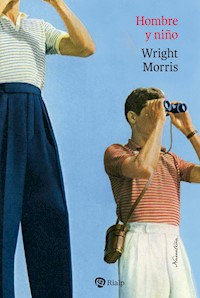

EN ESTA NOVELA, MORRIS NOS OFRECE UN ESTUDIO SATÍRICO DE LA RELACIÓN ENTRE ORMSBY Y SU MUJER, DESPUÉS DE LA HEROICA MUERTE DE SU HIJO EN LA GUERRA. Warren Ormsby y su mujer prosiguen su vida tras la dura noticia del heroico fallecimiento de su hijo en la batalla de Guadalcanal. Madre, como llama Warren a su mujer, es absorbente, egoísta y manipuladora, y el autor, usando su alabado estilo gótico estadounidense, ofrece un estudio satírico de la relación entre ambos, de su modo de educar, de la ternura y el desdén, con motivo del homenaje que el Gobierno americano decide conceder a su hijo. El uso magistral de la sátira y su visión aguda y clarividente convierten a Morris en uno de los más destacados escritores americanos de nuestra época (New York Herald Tribune).

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 169

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Hombre y niño

Wright Morris

EDICIONES RIALP

MADRID

Título original: Man and boy

© 1998, 1951 by WRIGHT MORRIS, University Nebraska Press

© 2022 de la versión española traducida por DIEGO PEREDA SANCHO

by EDICIONES RIALP, S. A.,

Manuel Uribe 13-15, 28033 Madrid.

www.rialp.com

Preimpresión y realización eBook: produccioneditorial.com

ISBN (edición impresa): 978-84-321-6248-0

ISBN (edición digital): 978-84-321-6249-7

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita reproducir, fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Para Lousie

Si, en un principio, el hombre hubiese estado solo en este mundo, ¿no habría caído? Sin la mujer, ¿no se habría encargado él de ser su propio tentador?

John Donne, Devoción XXI

Índice

Portada

Portada interior

Créditos

Dedicatoria

Cita

Hombre y niño

Autor

Ormsby

EN ESE SUEÑO, ORMSBY ESTABAde pie en la habitación —en el extremo donde nada cubría el suelo— y contemplaba una figura que parecía flotar sobre el patio, con cuerpo de hombre y una corona de plumaje reluciente y exótico, visible a pesar del casco gris y abollado que lo cubría. Le sobresalían penachos, que se proyectaban como las pajas de un almohadón desgarrado y formaban un halo de lanzas, brillantes y doradas. Bajo el casco se distinguía la cara de un pájaro, un rostro ancho, de solemnidad indescriptible, con unos ojos tan pálidos que parecían un claro en un cielo estival. La figura vestía un uniforme raído, demasiado ancho para el niño que había dentro, que portaba una carabina en el brazo derecho. En el cañón, Ormsby leyó —lo había hecho miles de veces— la palabra «Daisy» y, debajo, «Thousand Shot». Del brazo derecho de la figura, extendido, planeaba un desfile de pájaros, en un ir y venir incesante, con todas las aves imaginables. Formaban un torbellino sobre su cabeza, como los dedos de una mano abierta, pero la figura no hablaba, ni tampoco sus ojos claros se volvían hacia Ormsby; de sus labios entreabiertos, sin embargo, nacía un sonido hechizante y magnético, como un canto de cortejo. Se acercaban a millares, y la imagen era tan encantadora que Ormsby, a quien no le gustaban las aves, acercaba la mano. En el momento en que lo hacía, uno de los pájaros se abalanzaba hacia su cabeza. No hacia su mano, no, sino hacia la cabeza. Antes de que pudiese esquivarlo o escapar, todos los demás se precipitaban contra él como un río de dardos. Al protegerse con los brazos, como si le atacase un enjambre de abejas, se despertaba cubierto de sudor, ya fuera por miedo o por la violencia del ejercicio. En ocasiones, aún permanecían nubecillas de polvo en el aire, procedentes de la cama. Su primer pensamiento siempre se dirigía a Madre. Se giraba para tranquilizarla pero, por extraño que resulte, la agitación nunca la despertaba. Madre, capaz de escuchar a un herrerillo entrar en la casita para pájaros, nunca se desvelaba con aquellos episodios. Así pues, él permanecía tumbado sobre la cama hasta que el corazón dejaba de martillearle, abría por fin los ojos y contemplaba la imagen de la pared.

Bajo la luz del amanecer —similar a la de la fotografía— se veía a un muchacho solo, de pie, en una colina bombardeada, bajo un cielo plomizo y con unas palmeras inclinadas a sus espaldas, con un fusil en la mano y la palma de la otra extendida, como en una ofrenda. Los dedos se cerraban de tal forma que parecían atrapar en el hueco un fragmento del cielo. El rostro sin rasgos se ocultaba tras el casco, pero Ormsby lo conocía —a él, al muchacho— por la postura. Lo habría reconocido por el modo de sujetar el fusil, pues lo hacía igual que las mujeres, que cogen las armas como si las extremidades, laxas, no les sirviesen para nada. Él tenía sus dos brazos y sus dos buenas piernas —así fue hasta el final— pero, sin fusil, se diría que no estaba allí, o que le habían amputado un miembro vital. Tenía dos pies izquierdos, según su madre y, sin el arma, tropezaría incluso recorriendo la habitación. Fue el fusil quien lo convirtió en un héroe.

No quería que matase a nadie. Le había dado un arma porque él, de niño, no tuvo una. El niño tampoco quería matar, y durante un tiempo no lo hizo, ya que aquella primera carabina no haría daño ni a una mosca. El niño disparaba a las manzanas y luego repetía el tiro. La segunda fue un modelo Thousand Shot, y también funcionó, porque el estruendo le impedía acercarse a las presas, y eso fue lo que le convirtió en cazador. Aprendió a acecharlas con sigilo y, después de tanto esfuerzo, lo natural era apuntar con cuidado. Más adelante, cuando mejoró su destreza, no parecía demasiado consciente de que, al alcanzar algo de un disparo, ese algo moría. Por algún motivo, no cayó en la cuenta. Ormsby se preguntaba si el disparo que lo mató —fue un disparo— llegó a tiempo para hacérselo entender. Si con un disparo, por así decirlo, un hombre puede matar dos veces; al pájaro al que persigue y al cazador que lleva dentro.

Nadie se extrañó de su fuga para alistarse, ni tampoco de que lo diesen por desaparecido, como dijeron. Llevaba así unos cuantos años, y la confirmación del Gobierno solo fue la consecuencia. Para Ormsby fue también natural que, finalmente, el niño hubiese acabado siendo una especie de héroe, aunque le seguía extrañando que un barco luciese su nombre. USS Virgil Ormsby no era el mejor apelativo para un destructor. Bien sabía Dios que, para él, lo natural fue que matasen al muchacho. Si Madre, o cualquiera, le oyese decir algo así, se quedaría atónito, pero él estaba convencido. El muchacho encontraría la forma de encajar en el gran plan de una vez por todas. Madre tenía el don de sacar lo mejor de uno.

Ormsby se giró lentamente en la cama, con cuidado, para que no chirriasen los muelles, y tanteó el suelo con los pies buscando los calcetines. No estaban. Tendría que haberlo sabido. Desaparecían los domingos por la mañana y los días de fiesta nacional. No era fiesta, pero sí un día grande para Madre, una ocasión adecuada para cambiarse de calcetines. Ella había tirado los usados por la rampa de la lavandería.

Con los zapatos en la mano fue saltando por las alfombrillas hasta el servicio, como si atravesase unos rápidos entre bloques de hielo. Las alfombrillas estaban hechas de viejas medias de seda y resbalaban sobre el suelo duro, así que había aprendido a moverse por sus esquinas, donde no estaban tan separadas. En el aseo dio con los calzoncillos de los domingos —a oscuras, porque el tirador de la bombilla armaría un escándalo— y con una camisa que solo se había puesto una vez. En cuanto estuviese vestido, Madre no se fijaría en nada. Si no, miraría de cerca el cuello para descubrir los picos levantados o, peor aún, acercaría la nariz a ciertas zonas. Como examen, dejaba que desear, pero ella confiaba en su método. Nunca decía «venga», ni «sí» ni «no», sino que se la devolvía, o atravesaba el recibidor hasta la rampa de la lavandería. Entonces, el resorte de la trampilla caía como un mazo, con un significado equivalente.

Como el cajón de la cómoda se atascaba abrió el superior y maniobró para rescatar un par de calcetines limpios de su montículo, terso y plano como un alfiletero. Una vez elegidos, los llevaba durante mucho tiempo, entre otras razones porque cada par limpio ya había quedado «en estado de revista», según Madre, y solo desentrelazarlos le parecía una especie de rompecabezas. Nueve de cada diez veces se ponía uno al revés, y entonces tenía que dejarlo todo para sentarse en un taburete o en el borde de la bañera, para centrarse en un pie cada vez, con ambas manos, y resolver el acertijo. Las sillas del dormitorio siempre estaban ocupadas.

El resto de la casa refulgía como un broche, puede que en exceso, pero el dormitorio, habitación en la que vivían, al parecer, era un desastre. Madre se negaba a que entrase la señora Dinardo. Ormsby aludió al asunto una vez, en los tiempos en los que discutían esas pequeñeces, y Madre le respondió que necesitaba una habitación para relajarse. «Para soltarse el pelo», fueron sus palabras, tan extremadamente impropias de ella —tan humanas, según el muchacho— que ambos se quedaron desconcertados. No sabían que en la casa había habitaciones para eso. Por otra parte, parecía natural que, allí donde Madre se soltaba el pelo, no entrase nadie. Soltarse el pelo equivalía a una larga siesta con la ropa del jardín, con los guantes de algodón puestos y con los zapatos, manchados de verdín, a los pies de la cama. Ormsby se soltaba el pelo en la tienda, entre la estufa de leña en la que reposaba los pies y el secreter abarrotado de bolígrafos y formularios para comprar por correo. Al muchacho le suponía un problema, y se aficionó a la vida al aire libre porque no tenía dónde sentarse, y no por amor a los pájaros o a la naturaleza. Para soltarse el pelo tenía que salir fuera.

Eso ocurrió el verano en el que redecoraron la casa, cuando Ormsby atravesaba el recibidor de puntillas hasta el aseo, y Madre extendía papel de periódico para proteger los objetos. No quedó una silla sin cubrir con un pliego, respaldo y asiento, porque los pantalones del muchacho parecían adherirse a las recién pintadas. En esos días, hacia el final del verano, Ormsby se habituó a fumarse una pipa en la tienda, y el muchacho se lanzó a la vida al aire libre. En otras circunstancias no se le habría pasado por la cabeza presentarse en casa con una maldita carabina, pero él mismo había querido una, y además el chico no tenía a nadie con quien jugar. Por eso, solo por eso, había aparecido con una Thousand Shot, de nombre Daisy, y con cinco mil balines de plomo en una faltriquera.

Fue un error. Arrancó a afeitarse con agua tibia antes de que el retumbar de las cañerías despertase a Madre. Cuando les informaron por telegrama de que el chico había muerto, Madre no dijo una palabra, no, nada, pero dejó perfectamente claro quién era el culpable. El colmo es que ni siquiera lo habían llamado a filas, qué va. Le pudieron tanto las ganas de disparar a lo que fuese que se escapó.

Ormsby abandonó sus pensamientos mientras se afeitaba, pendiente del lunar en el extremo del labio, y se reclinó sobre el cuenco para impedir que cayesen goterones de espuma en la alfombrilla. Hubo una época en la que pensó en comprar una oriental, más grande, para el aseo, pero ya se había acostumbrado a esa. Solo se acordaba de la otra cuando invitaban a familias con niños a dormir y Madre reparaba, justo a tiempo, en que debían retirarla. Sin esa alfombrilla, podía llegar a sentirse incómodo en su propio cuarto de baño, lo que le empujaba a silbar o a dejar correr el agua fría. Solo así descubrió que Madre hacía lo mismo, sobre todo cuando había alguien más en la casa: invitados, el repartidor de hielo, la señora Dinardo, incluso él. Abría el agua y la dejaba correr hasta que terminaba de asearse, y entonces tiraba de la cadena antes de cerrar el grifo. En una casa, cuando la fontanería es antigua y has vivido con alguien durante veintitrés años, reparas en esos detalles. También él hacía cosas parecidas. Desde que se fue el muchacho, se acicalaba en el aseo de la planta baja, el que habían preparado para el servicio, según Madre.

Ormsby repasó el borde del cuenco con papel higiénico doblado, y retrocedió unos pasos para comprobar si había salpicaduras. Una hormiga recorría el suelo —aparecían siempre con las lluvias veraniegas—; se inclinó y dejó que le trepase por el dorso de la mano. Se acercó a la ventana, descorrió la mosquitera y sopló al animalillo en el patio trasero. Nada más hacerlo se acordó de que ahora sí podía matarlas, porque plagaban los huertos que suplían el racionamiento. Madre lo había adiestrado durante veinte años para que no matase nada y, cuando el chico aún estaba allí, no quebrantaba esa norma. Madre era una dama de la vieja escuela, lo que complicaba la vida en algunos aspectos, pero en otros ¿con quién podría compararse? Era de dominio público —bastaba leer el artículo de portada del Bulletin de hacía tres meses— que Madre, sin ayuda, había convertido gran parte del país en un santuario para perdices. Y las perdices, según sus palabras, convertirían en un santuario para ella esas mismas regiones.

Con los calcetines puestos y los zapatos en la mano —«Mi momento preferido es la hora antes de levantarme», decía Madre—, Ormsby salió del aseo y subió de puntillas las escaleras. En la primavera después de la boda ya le dijo a Madre que no se levantase para prepararle el desayuno. Lo sugirió cuando esperaba con ansia el nacimiento del niño, durante ese primer año, en el que Madre era una joven frágil que debía reservar sus fuerzas. En realidad era él quién debía hacerlo, porque por las mañanas el trabajo en la tienda se acumulaba y los desayunos de Madre duraban dos o tres horas. Empleaba al menos la mitad de los servicios de la vajilla, y luego sumergía cada pieza en agua hirviendo un cuarto de hora, la fregaba con un estropajo y la secaba tres veces, con mimo. Si se trataba de sus platos, Madre no se apresuraba. Cuando la señora Dinardo le habló con profusión de detalles acerca de la gingivitis que padecía su marido, pasó a pulir ella misma la plata. Tardaba unos cuarenta minutos, y al terminar inspeccionaba de nuevo el resultado.

Si salía pronto de casa, tenía tiempo de hacer la compra antes de volver a mediodía. En esos casos, llegaba mientras Madre dormía la siesta y, cuando ella estaba duchándose y vistiéndose, preparaba la comida. Descubrió que poseía un don para las carnes en la época en la que a Madre le provocaba náuseas ver sangre, aunque disfrutase comiéndola. No le costó pasar de la carne a las verduras y, si no hubiese descubierto su talento, aún podría haberlas vigilado mientras estaban al fuego, porque ella tenía la cabeza en mil asuntos y le resultaba difícil. Madre carecía de la noción del tiempo, no como él, y daba la casualidad de que, en el momento de preparar la cena, siempre recibía la llamada de alguien importante. Las conferencias desde Washington se prolongaban más de media hora; Madre no dejaba de presionar para que el Congreso estudiase un asunto u otro. Esa idea turbaba a Ormsby, sin saber por qué. Eran empeños serios —un albergue para los pobres, más zonas seguras para las perdices—, y tenía la sensación de que alguien le allanaría los obstáculos. Nunca ocurrió eso: Madre lo conseguía todo sola, a pesar de que aquello por lo que luchaba no parecía importarle a nadie. Poco a poco, todo el mundo lo sabía, había llegado a hacerse un nombre en el estado. Luchaba casi en solitario, pero Ormsby no lograba sobreponerse a la sensación, de origen desconocido, de que sus oponentes estaban aterrorizados. Antes o después, sus propuestas llegaban al Congreso.

Hubo un año —al pie de la escalera, Ormsby curioseaba en el salón— en el que Madre se dedicó a preparar unas tartas de merengue maravillosas. Fue antes de que el muchacho se aficionase a la carabina; a partir de entonces, les dijo que no iba a esclavizarse en la cocina por personas como ellos. Lo que le había hecho sentir el arma se lo impedía, y así se lo dijo. Desde el día en que él se la regaló, pasó a hablar de ellos —o de vosotros—. Cuando pedía algo, respondían ambos y, a pesar de que el muchacho se había ido hacía tres años, Ormsby seguía percibiendo su presencia cuando Madre decía vosotros.

El salón también le hacía sentirse así. El niño se había ido, el niño había muerto, pero antes de entrar al salón aún se detenía para observarlo desde fuera, como un extraño. Una mañana se lo había encontrado durmiendo a sus anchas donde Madre le había prohibido sentarse, vestido con las prendas sucias de cazar. Le inquietó verle cubierto por los periódicos que Madre usaba para tapar los cojines nuevos. Le sobresalían los pies como los de un vagabundo en el banco de un parque; tendría que haberlo castigado —o, al menos, despertado— pero pasó de puntillas como si fuese Madre la que dormía. Abrió la boca sin decir nada, tal vez por la sorpresa, pero también porque hacía tiempo que el muchacho carecía de nombre. Claro que lo tenía, solo que ya no lo utilizaban. Virgil era adecuado para hablarle a un bebé, a un niñito de rizos castaños, pero no para que un padre se dirigiese a su hijo. Durante una semana lo llamó Hijo, y luego dejó de hacerlo. Al muchacho le sorprendía descubrir que se refería a él, y recorría la estancia con la mirada por si hubiese otra persona. O Virgil o nada, les comunicó taxativamente Madre a ambos: no había escogido ese nombre para que su padre le llamase de otra forma. Terminó por ser nada, aunque al hablar con Madre se refería a Virgil, y para él siguió siendo el Niño.

Recogió el reloj, las llaves del coche y unos noventa centavos en calderilla de la mesa junto al piano. Al quitarse los pantalones en el dormitorio era habitual que se le cayesen, así que Madre le había propuesto que se vaciase los bolsillos antes de subir. Bajo la billetera de cuero había dos aspirinas, la invitación oficial para el USS Ormsby y una nota escrita por Madre: «Acuérdate colector nevera».

Con los años, había arraigado en ella el hábito de anotar los mensajes importantes, pero ya había alcanzado un punto en el que los papeles aparecían por toda la casa. En lugar de hablarle, le escribía una nota, un sistema sensato que, con el tiempo, se llevó por delante lo poco que tenían que decirse. Había días en los que apenas cruzaban unas palabras y, en bastantes ocasiones, Madre se levantaba de la mesa, buscaba un bolígrafo, no lo encontraba, le pedía el suyo y escribía una nota. Era una de esas cosas buenas que había llevado demasiado lejos.

Lo del colector, por ejemplo. No le resultaría fácil explicar cómo una mujer de ideas avanzadas conservaba aún un colector bajo la nevera. El propio Ormsby vendía neveras eléctricas —lo intentaba— y Madre podría haber accedido a instalar una en su casa, siquiera por motivos comerciales. No era una cuestión de principios –ni por asomo–. Simplemente, se negaba a comprar algo de segunda. Hasta Pearl Harbor no dejaron de presentarse innovaciones, nuevos modelos, tantos que, según ella, era imposible optar con honestidad por uno. También decía que la decisión no estaba tomada. ¿Merecía la pena gastarse el dinero en un modelo a gas? ¿Se estropearían las piezas móviles, con tantos cajones? Después de Pearl Harbor, no hubo más que hablar —para una mujer como Madre—. Así que le tocaba usar un colector antigoteo varios años más.