Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

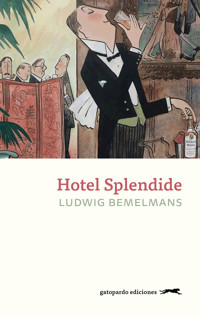

- Herausgeber: Gatopardo ediciones

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

¿Cómo era trabajar en el Ritz de Nueva York en los años locos previos al Crac del 29? Unas memorias gamberras sobre la cara oculta de la hostelería de lujo En estas memorias disparatadas y no poco fantasiosas, Ludwig Bemelmans nos abre las puertas del fabuloso Hotel Splendide, trasunto apenas disimulado del Ritz de Nueva York, donde trabajó como camarero en los años de euforia y desenfreno previos al crac del veintinueve. En una serie de viñetas dignas de una película de los hermanos Marx, Bemelmans inmortaliza a los limpiadores, botones y ascensoristas que se afanan (y holgazanean) en los suntuosos vestíbulos y salones donde se divierte lo más granado de la sociedad neoyorquina. Un mundo de jerarquías sociales tan rígidas como porosas, habitado por personajes inolvidables como Monsieur Victor, el despótico maître d'hôtel; Mespoulets, serio candidato a «peor camarero del mundo»; o Kalakobé, el alegre friegaplatos que evoca las leyendas de su África natal. Publicado en 1941 y convertido con el tiempo en un clásico, Hotel Splendide aporta un contrapunto irónico y desenfadado al canon literario de los locos años veinte, cuya mitología literaria tanto debe a autores como Hemingway y Scott Fitzgerald: el del personaje secundario, el observador discreto y sagaz que toma notas mientras a su alrededor suena la música y fluye el champán. La crítica ha dicho... «Si te gustan las historias del viejo Nueva York tanto como a mí, este clásico te hará reír a carcajadas.» Anthony Bourdain «Es como P. G. Wodehouse, con un toque de los hermanos Marx. Una delicia de principio a fin.» The Wall Street Journal «Ludwig Bemelmans, el genial escritor austrohúngaro, lo tenía claro. Nada como convertirlos en protagonistas de un libro.» Laura Fernández, El Periódico

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 252

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Portada

Hotel Splendide

Hotel Splendide

ludwig bemelmans

Traducción de Irene Oliva Luque

Título original: Hotel Splendide

Copyright © 2022 Ludwig Bemelmans LLC

Publicado por primera vez por Pushkin Press en 2022

Derechos de traducción cedidos por Jill Grinberg Literary

Management LLC y Sandra Bruna Agencia Literaria, SL

Todos los derechos reservados

© de la traducción: Irene Oliva Luque, 2023

© de esta edición: Gatopardo ediciones S.L.U., 2023

Rambla de Catalunya, 131, 1o-1a

08008 Barcelona (España)

www.gatopardoediciones.es

Primera edición: octubre, 2023

Diseño de la colección y de la cubierta: Rosa Lladó

Imagen de la cubierta: © Ludwig Bemelmans, LLC

Imagen de la solapa: © Ludwig Bemelmans, LLC

eISBN: 978-84-127403-5-6

Impreso en España

Queda rigurosamente prohibida, dentro de los límites establecidos por la ley, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento informático, el alquiler o cualquier otra forma de cesión de la obra, sin la autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Índice

Portada

Presentación

1. EL CAMARERO ANIMAL

2. EL ARTE EN EL HOTEL SPLENDIDE

3. LA MANDOLINA PERDIDA

4. DINERO FÁCIL

5. KALAKOBÉ

6. UNA NOCHE EN GRANADA

7. EL HISPANO

8. LA MORRIÑA DEL MOZO DEL COMEDOR

9. EL TRAJE NUEVO

10. LA VISITA DEL «BALLET» AL MAGO

11. EL NUEVO TRUCO DEL MAGO

12. LOS SUEÑOS DEL MAGO

13. LUSTGARTEN, MI AYUDA DE CÁMARA

14. EL BANQUETE

15. EL ASESINO DEL SPLENDIDE

Ludwig Bemelmans

Otros títulos publicados en Gatopardo

Ilustración de época del comedor del Hotel Ritz-Carlton de Nueva York, donde Ludwig Bemelmans estuvo empleado entre 1914 y 1929.

HOTEL SPLENDIDE

1

EL CAMARERO ANIMAL

Era uno de aquellos contados días en los que Mespoulets y yo teníamos algún cliente en nuestras mesas. Yo pasaba casi todo el tiempo haciendo muecas en un gran espejo que había detrás de mí. A mi lado, Mespoulets negaba con la cabeza. Mespoulets era camarero y yo era su mozo de comedor. Nuestro puesto estaba en la balconada trasera que había en la planta baja del salón comedor principal de un hotel al que llamaré el Splendide, un edificio inmenso y lujoso con muchos espejos que renunció a su desequilibrada pugna con la economía poco después de la época del boom para, con toda probabilidad, acabar más tarde reconvertido en un bloque de oficinas o demolido.

Antes de establecerme en Estados Unidos, había trabajado una temporadita en un hotel del Tirol, propiedad de mi tío. El alemán era mi lengua materna, y sabía suficiente inglés como para arreglármelas en la ciudad de Nueva York, aunque, eso sí, mi francés era pésimo. Mespoulets era un apasionado de la lengua francesa en todos sus aspectos y contaba con tiempo de sobra para enseñármela.

—Si digo «Le chien est utile», tenemos una proposición. Si digo «Je crois que le chien est utile», tenemos dos. Si digo «Je crois que le chien est utile quand il garde la maison», ¿cuántas proposiciones tenemos?

—Tres.

—Muy bien.

Mespoulets asintió muy serio en señal de aprobación. En ese momento Monsieur Victor, el maître d’hôtel, cruzó nuestra sección de mesas y los demás camareros que había por allí dejaron de hablar entre ellos, unos para alisar un mantel por aquí o mover una silla por allá, y otros para recolocarse con delicadeza la servilleta sobre el brazo o estirarse la chaqueta y la pajarita. Mespoulets fue el único que siguió como si nada. Me agarró del brazo y se dirigió lentamente hacia el office, pasando por delante de Monsieur Victor. Mientras yo caminaba a su lado, él prosiguió con la lección.

—«L’abeille fait du miel.» En esta oración el verbo «fait» es por sí solo insuficiente. No dice lo que hace la abeja, así que completamos la idea añadiendo las palabras «du miel». Estas palabras se denominan «un complément». Entonces, ¿qué contiene la oración «L’abeille fait du miel»?

—Contiene un verbo, un sujeto y un complemento.

—Muy bien, estupendo. Ahora corre y tráeme el Camembert, la salade escarole, las galletitas saladas duras y la tacita de café para el señor Frank Munsey de la mesa ochenta y seis.

Nuestras mesas, la 81, la 82 y la 86, estaban situadas en un rincón ruidoso de la balconada en el que además había corriente. Miraban a las escaleras del salón comedor y estaban en medio de dos puertas. Una de ellas conducía al office, y sus bisagras chirriaban quejumbrosas. Los días húmedos sonaban como un gato enfadado, y no paraban de recibir los puntapiés de las botas de los camareros que entraban y salían, raudos, cargados de bandejas. La otra puerta daba a un armario donde se guardaba la mantelería.

Los camareros y mozos de comedor pasaban entre nuestras mesas, apretujados, con las bandejas. Los que las llevaban repletas de comida las sostenían en lo alto, por encima de la cabeza; los que iban con platos sucios, por abajo. Solían tropezar unos con otros y, cuando eso sucedía, se producían estrepitosos choques de cubertería, cristalería y vajilla de porcelana, y la nata goteaba en finos chorritos por el borde de las bandejas. Cada vez que eso ocurría, Monsieur Victor venía corriendo hasta nuestra sección, seguido de sus jefes de comedor, para dirigir la limpieza del desaguisado y apaciguar a los clientes. En nuestra sección, era común ver a personas de pie quejándose, servilleta en mano, sacudiéndose la ropa y gesticulando enfadados con los brazos en el aire.

Monsieur Victor utilizaba nuestras mesas como una suerte de colonia penitenciaria a la que enviaba a los clientes con fama de pejigueros, a quienes llevaban mucho tiempo olvidándose de dejar propina y necesitaban un recordatorio, a los indeseables que parecían fuera de lugar en otras secciones mejores del salón comedor, y a los clientes que solían remolonear durante horas habiendo pedido unos meros entremeses y un vaso de leche mientras que los clientes que pagaban bien tenían que quedarse de pie en la puerta esperando una mesa.

Mespoulets era el hombre idóneo para lo que Monsieur Victor buscaba, el complemento perfecto para su plan de castigo. Era probablemente el peor camarero del mundo, y yo había pasado a ser su ayudante después de rodar por las escaleras con ocho faisanes à la Souvaroff hasta la zona principal del comedor. Cuando me mandaron con él para que asumiera mis funciones como ayudante suyo, se presentó con estas palabras: «Mi apellido es fácil de recordar. Solo tienes que pensar en “mis pollos”, “mes poulets”, Mespoulets».

Era raro que alguno de los clientes que se sentaba a una de nuestras mesas se marchara del hotel con ganas de volver. Si alguna vez había cristales rotos en alguna parte del salón comedor, era siempre en nuestras espinacas. Mientras esperaban su comida, los comensales de las mesas 81, 82 y 86 se removían inquietos en el asiento, miraban fijamente hacia la puerta del office, echaban ojeadas a su alrededor y hacían señales de desasosiego a otros camareros y jefes de sala. Cuando por fin llegaba su comida, estaba fría, y a menudo era algo distinto a lo que habían pedido. Mientras les explicaba a los clientes en qué consistía el plato que no habían pedido, describiendo en detalle sus ingredientes y elaboración, y les presentaba vanas excusas, Mespoulets les derramaba encima la mayonesa, la sopa o la salsa de menta, los salpicaba con el café y a veces incluso se las apañaba para romper un par de platos. Yo lo ayudaba como buenamente podía.

Al final de la comida, Mespoulets solía entregarle al cliente la cuenta de otra mesa, o bien se había olvidado de calcular la diferencia de precio entre lo que el cliente había pedido y lo que se le había servido. A esas alturas, el comensal se limitaba a levantar la mano y gritar: «¡Da igual, da igual, démela, deme la cuenta y acabemos con esto! ¡Pagaré con tal de salir de aquí! ¡Démela, por el amor de Dios!». Y así, el cliente pagaba y se iba. Antes de marcharse, se detenía en el mostrador del maître d’hôtel y les mostraba a Monsieur Victor y a sus jefes de comedor los lamparones en la ropa, daba un puñetazo en el mostrador y juraba no volver nunca más. Monsieur Victor y sus jefes de comedor lo escuchaban, ponían cara de compasión, exclamaban sus «¡Oh!» y sus «¡Ah!» y, lanzándonos miradas siniestras desde el otro lado del salón, prometían despedirnos ese mismo día. Sin embargo, al día siguiente seguíamos allí.

Durante las horas entre las comidas, mientras los demás camareros estaban ocupados en rellenar saleros y pimenteros, aceiteras, vinagreras y mostaceras, y en contabilizar la mantelería sucia y sacudir las sillas, Mespoulets se dirigía hasta una mesa cerca de la entrada, justo al lado del mostrador personal de Monsieur Victor, desde la que se dominaba todo el salón del hotel. Una vez allí, ajustaba una lámpara de lectura especial que había pedido a la dirección, extendía un tapete de mesa de billar y colocaba encima un cartapacio grande y otro pequeño, una escribanía y media docena de portaplumas. Luego acercaba una silla y se sentaba. Contaba con un gran surtido de plumillas de distintos tamaños y las afilaba con un trozo de papel de lija. Seleccionaba la plumilla y el portaplumas que quería y empezaba a hacer círculos en el aire. Luego, tras colocarse delante una tarjeta de comensal, de bordes dorados o con emblema, que era donde se escribían los menús, se ponía manos a la obra. Cuando acababa, distribuía las tarjetas por toda la mesa para que se secaran, y se quedaba allí sentado cómodamente, a pocos pasos del mostrador de Monsieur Victor, en un territorio que otros camareros solo pisaban cuando se les llamaba la atención o estaban a punto de despedirlos, camareros que llegaban con manos temblorosas y ojos asustados para enfrentarse a Monsieur Victor. Aquel talento especial de Mespoulets le aseguraba el trabajo y lo distinguía de los camareros del montón. También lo diferenciaba el hecho de que tenía permitido llevar gafas, un privilegio que se les negaba a todos los demás camareros, por muy miopes o astigmáticos que fueran.

Dependiendo de la versión, Mespoulets era el padre, el tío o el hermano de Monsieur Victor. También se decía que antes había sido director de un liceo en París. La verdad era que jamás había conocido a Monsieur Victor más allá del comedor, y no creo que hubiera entre ellos ningún secreto, tan solo un acuerdo, una suerte de entendimiento tácito. Me enteré de que antes había trabajado como profesor particular para una familia cuya hija era muy guapa y que aquello era algo de lo que a él no le gustaba hablar. Era un gran amante de los animales, casi tanto como de la lengua francesa. Había decidido por su cuenta encargarse de vigilar a los peces del acuario que había en el vestíbulo exterior del hotel, daba de comer a las palomas del patio y su interés abarcaba también las aves, las reses y los crustáceos que llegaban vivos a la cocina. Rogaba a los cocineros que despacharan con rapidez, y de la forma menos dolorosa posible, a langostas y galápagos. Si un cliente traía un perro a nuestra zona del comedor, Mespoulets se pasaba casi todo el rato debajo de la mesa con el can.

A la hora del almuerzo, mientras esperábamos a los escasos clientes que nos llegaban, Mespoulets se quedaba sentado dentro del armario de la mantelería, encima de una cajita desde donde a través de la puerta entreabierta podía echar un ojo a nuestras mesas. Se apoyaba cómodamente sobre una montaña de manteles y servilletas. Con una antigua Grammaire Française a su lado, las manos entrelazadas sobre el regazo con las palmas hacia arriba, y los pulgares persiguiéndose por encima de ellas en pequeños y silenciosos círculos, me hacía repetir los ejercicios, que eran sencillos, concisos y fáciles de recordar. Se los sabía todos de memoria y, al cabo de poco, yo también. Me obligaba a repasarlos una y otra vez hasta que mi pronunciación era correcta. Todos trataban de animales, como: «El salmón sabio», «El gato y la vieja», «La sociedad de los castores», «El oso en las montañas suizas», «La inteligencia de la perdiz», «El león de Florencia» y «El pájaro enjaulado».

Aquel año empezamos por «El salmón sabio» en enero y estábamos acabando «El oso en las montañas suizas» para cuando se abrió el jardín de verano, en mayo. En esa época la actividad disminuía en las cenas y, a lo largo de todo el verano, solo teníamos trabajo durante las comidas. Por las tardes, a Mespoulets le daba tiempo a irse a su domicilio, así que me propuso seguir allí con mis estudios.

Vivía en la casa de un pariente en la parte oeste de la calle Veinticuatro. Delante de la vivienda de al lado, en la acera, había un enorme caballo de madera pintado de rojo que anunciaba el taller de un guarnicionero. Enfrente, se subastaban caballos y, si seguías la calle, te encontrabas con un mercado de aves italiano con la imagen de un pollo pintado en la fachada. Todas las mañanas las gallinas y los gallos abarrotaban el mercado.

Mespoulets ocupaba una habitación y un baño en la parte de atrás de la segunda planta. La habitación estaba empapelada de verde y encima de un viejo sofá había colgada una copia del cuadro de Van Gogh El puente Langlois en Arlés, que por aquel entonces no era una pintura conocida. Había estanterías de libros, un escritorio cubierto de papeles, y, encima, colgaba del techo una gran jaula para pájaros.

En aquella jaula, resguardada por un pedazo del tapete del billar del hotel, vivía un triste canario viejo. Tenía la cabeza desplumada y los ojos como granos de pimienta, sus patas ya no eran capaces de agarrarse a la percha y se pasaba el día sentado en la arena, en un rincón, parecía un crisantemo marchito tirado a la basura. Las tardes de verano, cerca de aquel pájaro, estudiamos «La inteligencia de la perdiz» y «El león de Florencia».

A finales de agosto, una fría tarde que ya parecía de otoño, Mespoulets y yo empezamos «El pájaro enjaulado». La lección decía así:

l’oiseau en cage

Voilà sur ma fenêtre un oiseau qui vient visiter le mien. Il a peur, il s’en va, et le pauvre prisonnier s’attriste, s’agite comme pour s’échapper. Je ferais comme lui, si j’étais à sa place, et cependant je le retiens. Vais-je lui ouvrir? Il irait voler, chanter, faire son nid; il serait heureux; mais je ne l’aurais plus, et je l’aime, et je veux l’avoir. Je le garde. Pauvre petit, tu seras toujours prisonnier; je jouis de toi aux dépens de ta liberté, je te plains, et je te garde. Voilà comme le plaisir l’emporte sur la justice.

Yo se lo traduje: «Hay un pájaro en mi ventana que viene a visitar al mío… El pobre prisionero está triste… Yo me sentiría como él, si estuviera en su lugar, y sin embargo lo retengo… Pobre prisionero, disfruto de ti a expensas de tu libertad… El placer se antepone a la justicia».

Mespoulets levantó la vista hacia el pájaro y me dijo: «Busca un adjetivo que vaya con fenêtre, oiseau, liberté, plaisir y justice»; y mientras yo lo buscaba en nuestro diccionario, él se acercó a la estantería y sacó una caja de puros. Dentro quedaba uno. Lo cogió, limpió la caja con su pañuelo y luego se dirigió a un cajón de donde extrajo un gran cortaplumas, sacó al pájaro de la jaula, lo tendió sobre la caja de puros cerrada y en un abrir y cerrar de ojos le cortó la cabeza. Una garra se abrió lentamente y el ave y su cabeza yacieron inertes.

Mespoulets se lavó las manos, envolvió la caja, el pájaro y el cortaplumas en un periódico, se lo metió debajo del brazo y cogió su sombrero del perchero. Salimos y caminamos por la Octava Avenida. A la altura de la calle Treinta y cuatro se detuvo ante un cubo de basura y arrojó en él su paquete. «Creo que ya no quería seguir viviendo», dijo.

2

EL ARTE EN EL HOTEL SPLENDIDE

—A partir de hoy —dijo con su particular pronunciación Monsieur Victor, como si me estuviera condecorando con la Gran Cruz de la Legión de Honor—, serás camarero.

Había pasado más o menos un año desde que empecé a trabajar en el Splendide como mozo de comedor de Mespoulets, y solo un mes o dos desde que me habían ascendido a ayudante de camarero. Un ayudante de camarero se siente más realizado que un mozo de comedor y, en general, vive mejor, pero llegar a camarero es un avance realmente meritorio.

La causa de mi ascenso fue un motín de los camareros. Una lluviosa tarde, varios de los camareros de repente arrojaron sus servilletas y delantales al suelo y se retiraron en señal de protesta. Uno de ellos le había pegado un puñetazo en la nariz al jefe de los mozos de comedor y otro había volcado una bandeja llena de tacitas de porcelana Spode. Querían diez dólares a la semana en vez de seis, querían acabar con una serie de sanciones que se les imponía, como una multa de cincuenta centavos por usar una servilleta de las de servir para limpiar un cenicero, y también querían un día libre entero sin tener que regresar por la tarde para servir las cenas, tal y como era costumbre en el Splendide y en casi todos los demás hoteles de Nueva York. Los camareros buenos no hicieron la huelga. Unos cuantos idealistas hablaron demasiado alto y los despidieron, y un montón de camareros malos, que trabajaban en zonas mediocres, se marcharon.

Después de mi ascenso, me destinaron el fondo del comedor, en la balconada de los «indeseables», y mis dos mesas estaban al lado de las de Mespoulets.

Llovió durante todo aquel primer día y el siguiente, y no hubo ningún cliente en la balconada mala. Sin nada que hacer, Mespoulets y yo pasamos el rato mirando el techo, charlando, o sentados sobre cestas de mantelería colocadas bocabajo en el office, entre bostezos. Hice unos dibujos en mi libreta de comandas, pequeños bocetos de un encargado del office, de una hilera de copas, de una pila de bandejas de plata o de un mozo de comedor contando servilletas. Mespoulets jugaba con una cinta de goma que, con dos dedos de cada mano, estiraba para crear distintas formas geométricas. Mis dibujos lo impresionaron.

La segunda noche el comedor estaba medio lleno, pero ni un solo cliente se sentó en nuestras mesas. Mespoulets me tiró de mi servilleta para servir y susurró: «Yo que tú, si tuviera tu talento, eso es lo que haría», y luego agitó su servilleta en dirección al centro de la sala.

Cenaba allí un reducido grupo de los mejores clientes del Splendide. Con la servilleta, me indicó la mesa número 18, en la que había un hombre sentado junto a una mujer muy guapa. Mespoulets me explicó que aquel caballero era un famoso dibujante que hacía caricaturas de un hombre grande y otro pequeño. El hombre grande siempre golpeaba en la cabeza al pequeño. De aquella forma tan sencilla, el creador de aquellos dos personajes ganaba muchísimo dinero.

Abandonamos nuestras mesas con la intención de observarlo. Mientras yo me quedaba a un lado, Mespoulets rodeó la mesa y le limpió el cenicero al dibujante con el pretexto de comprobar si las joyas de la señora eran auténticas o no.

—Sí, eso es lo que yo haría si tuviera tu talento. ¿Para qué quieres ser actor? Es casi igual de malo que ser camarero —me dijo cuando regresamos a nuestro puesto.

Al cabo de un rato, nos acercamos de nuevo. Esta vez Mespoulets habló con el camarero que se ocupaba de la mesa número 18, un francés llamado Herriot, y le preguntó qué tipo de cliente era el dibujante. ¿Era generoso?

—Ah—respondió Herriot— c’ui là? Ah, oui alors! C’est un très bon client, extrêmement généreux. C’est un gentleman par excellence. —Y en inglés añadió—: Es un tipo de primera. ¡Ojalá todos fueran como él! Jamás mira la cuenta, nunca se queja, ¡y siempre está contando chistes! Da gusto servirle. C’est un chic type.

Después de que el famoso dibujante recibiera la vuelta de su cuenta, Herriot se quedó a su lado esperando la propina y Mespoulets merodeando en torno a la mesa. En cuanto Herriot arrambló rápidamente con la propina, los dos camareros la examinaron, y luego Mespoulets subió de nuevo a la balconada.

—Magnifique—me dijo—. Eres idiota si no te haces dibujante. Yo ya soy viejo, tengo sesenta años. Todos mis hijos están muertos, todos salvo mi hija Mélanie, y en mi caso ya es demasiado tarde para todo. Pero tú, tú eres joven, eres todavía un chaval, tienes talento. Ya veremos qué podemos hacer.

Mespoulets indagó sobre el famoso dibujante como si fuera a hacerle un préstamo o a darle a su hija en matrimonio. Entrevistó a limpiadoras, a telefonistas y a camareros del servicio de habitaciones.

—El resto del hotel me dice lo mismo —me refirió el tercer día de lluvia—. Vive aquí en el hotel, tiene una suite, está casado con una condesa y es dueño de un Rolls-Royce. Da unas fiestas maravillosas, come urogallo fuera de temporada, bebe champán del bueno a las diez de la mañana. Pasa la mitad del año en París y tiene una casa en el sur de Francia. Cuando el departamento de contabilidad se atasca con algún servicio que han olvidado añadir a la cuenta de alguien, cogen y lo cargan en la suya sin más. Nunca la mira.

—Basta ya, basta ya. Chist. Silencio —ordenó Monsieur Maxim, el maître d’hôtel de nuestra sección.

Mespoulets y yo nos retiramos al office, donde podíamos hablar con mayor libertad.

—Es muy placentera esta vida de dibujante —continuó Mespoulets, sin dejar de estirar su cinta de goma—. Jamás te aconsejaría meterte a actor o a pintor. Pero ser dibujante es otra cosa. Piensa en lo bien que lo puedes pasar. Lo único que tienes que hacer es pensar en cosas divertidas, dibujar con tinta y pluma, hacer que un hombre grande le pegue en la cabeza a uno pequeño y escribir unas cuantas palabras por encima. Y además sé que puedes hacerlo con los ojos cerrados. Estás hecho para eso.

Aquella tarde, entre la comida y la cena, salimos para buscar algún lugar donde enseñaran a dibujar caricaturas. Mientras caminábamos decididos por la avenida Madison, Mespoulets se fijó en un hombre que iba andando delante de nosotros. Tenía los pies planos y caminaba con dolor, como un esquiador cuesta arriba.

Mespoulets dijo «Pst» y el hombre se dio la vuelta. Ambos se reconocieron y al punto se saludaron: «Ah, bonjour».

«¿Lo ves? —me dijo Mespoulets en cuanto nos desviamos por una bocacalle—. Un camarero. Un perro. Basta con un «pst», con chasquear la lengua o los dedos, y se dan la vuelta hasta cuando salen de paseo para decir: “Sí, señor, no, señor, bonjour Monsieurdame”. ¡Son caniches adiestrados! ¡Por el amor de Dios, no te quedes de camarero! Si no puedes ser dibujante, pues entonces barrendero, friegaplatos, lo que sea. Pero no seas ni actor ni camarero. Es la profesión más horrible del mundo. Los insultos que he tenido que tragar, los horarios interminables, el humo y el polvo en los pulmones y en los ojos, y las quejas… Ah, c’est la barbe, ce métier. Hijo mío, aprovecha mi experiencia. Tómate muy en serio esto de las caricaturas.»

Pueden pasar meses sin que te encuentres en la calle con alguien con un collarín de aluminio y cuero en el cuello, como esos que te ponen en caso de fractura cervical ambulatoria, y luego de repente en un solo día ves tres. U oyes que mencionan el monte Chimborazo hasta cinco veces. Aquel día era una jornada de pies planos. Mespoulets, como el camarero con el que nos habíamos cruzado en la avenida Madison, tenía los pies planos. Y también el profesor de la Academia de Arte Andrea del Sarto. Antes de que aquel hombre acabara de entrevistarme, Mespoulets me susurró al oído: «Este tipo actúa y habla como un camarero. Larguémonos de aquí».

Por el camino de vuelta al hotel compramos un libro sobre caricaturas, un tablero de dibujo, plumas y un portaplumas, y varios lápices blandos. En la primera página del libro, leímos que antes de saber dibujar o hacer caricaturas, había que aprender a dibujar una cara, de un hombre o una mujer, al natural. Aquello era muy sencillo, dijo Mespoulets. Teníamos un montón de tiempo y el Splendide estaba lleno de modelos. Dos días después compró otro libro sobre arte y visitamos el Museo Metropolitano. Compramos todos los periódicos que traían tiras cómicas. Y a la semana siguiente Mespoulets echó un vistazo entre nuestros clientes y encontró personas graciosas por todas partes. Siguió leyéndome el libro sobre cómo hacerse dibujante.

El libro decía que, para tu trabajo, tuvieras siempre a mano varios lápices afilados y muy blandos. Eso hice, y durante una temporada fui casi el único camarero que llevaba un lápiz cada vez que un cliente pedía uno. «Y recuerda —decía el libro—, nunca serás experto en caricaturizar a las personas si no superas el miedo a dibujarlas.» Así que intenté superar el miedo.

«A la mayoría de las personas les gusta que las dibujen —leyó Mespoulets solemnemente—. Deben evitarse las personas de rasgos comunes, ya que es demasiado fácil dibujarlas. Debe concentrar su atención en los rostros de facciones únicas.»

Los rostros más «únicos» del Splendide eran los de Monsieur y Madame Lawrance Potter Dreyspool. Madame Dreyspool era muy rica; su marido no. Él viajaba con ella como una especie de mayordomo acompañante: le retiraba la silla, la ayudaba a levantarse, cargaba con libros, frascos, correas de perro, pequeñas compras y binóculos para la ópera. También hacía las veces de empleado de un puesto de feria, ya que Madame era una monstruosidad y todo el mundo se quedaba mirándola. Los dos estaban muy gordos, pero ella era descomunal. Se rumoreaba que le hacía la ropa un sastre especializado en trajes para mujeres que estaban enceinte y que, para domar sus formas y embutirse en sus vestidos, tenía que tumbarse en el suelo. Le agradaban las telas en tonos pastel claros y sus conjuntos eran de color paloma, jacinto o tapizado de tocador. El abrigo le cubría los zapatos y unas pieles anchas, el cuello, y en pleno invierno lucía incluso unos inmensos sombreros de jardinero igual de recargados que una tarta nupcial.

Monsieur y Madame Dreyspool eran el terror de los maîtres d’hôtel de todo el mundo. Se alojaran donde se alojasen, siempre se sentaban lo más cerca posible de la entrada del salón comedor. Tenían dicha mesa reservada en el Splendide de Nueva York, en el Claridge’s de Londres, en el Ritz de París y en los distintos restaurantes de los lujosos cruceros en los que viajaban. Como los primeros copos de nieve, Monsieur y Madame Dreyspool siempre aparecían en el Splendide al principio de la temporada. Y se marchaban a Palm Beach ante los primeros signos de su final.

Su entrada en el salón comedor era espectacular. Primero llegaba Madame con sus andares de pato, y luego Monsieur con un pequinés, uno de los pocos perros que estaban permitidos en el salón comedor principal. Madame respondía con un penoso asentimiento de la cabeza a la profunda reverencia de Monsieur Victor, ascendía los dos escalones que conducían hasta la balconada de la derecha, donde estaba su mesa, y tomaba asiento de forma extravagante. Toda la alta sociedad los conocía y los saludaba con un gesto de la cabeza al entrar y al salir. Monsieur y Madame daban las gracias fugazmente desde el trono. Nunca hablaban entre ellos y jamás sonreían.

Monsieur Dreyspool llevaba tantos años encontrando consuelo en el whisky que su rostro se había vuelto violáceo. En el comedor del personal de servicio que acompañaba a los huéspedes, es decir, los ayudas de cámara, las doncellas y los chóferes, las malas lenguas decían que también encontraba consuelo en Susanne, la doncella personal de Madame. Cuando estaba solo, no se le veía tan gordo, pero cuando él y Madame se sentaban juntos en su mesa de la balconada buena, parecían dos viejos sapos sobre una hoja de nenúfar.

El maître d’hôtel que se ocupaba de ellos era belga y había llegado desde el Hôtel de Londres de Amberes. Jamás le quitaba ojo a su mesa, y en cuanto Monsieur Dreyspool volvía la cabeza, salía disparado hacia ella. A Monsieur y Madame los servía un viejo y paciente camarero italiano llamado Giuseppe. Como nunca perdía los papeles ni cometía errores, se llevaba los peores clientes, y la mayoría le pagaba una miseria. Madame Dreyspool tenía prohibido el azúcar. Su verdura había que cocinarla de un modo particular. En los despachos de los chefs y los maîtres d’hôtel de todos los hoteles a los que iba había colgada una larga carta con instrucciones sobre sus diversas peculiaridades. Monsieur la enviaba de antemano por correo a los distintos gerentes.

La salida de Monsieur y Madame Dreyspool era igual de festiva que su entrada. Cuando estaban listos para marcharse, el maître d’hôtel le retiraba la silla a Monsieur, que a su vez se la retiraba a Madame. Madame sacaba al perro de su generoso regazo, donde había dormido bajo un pliegue del mantel mientras ella comía, y se lo entregaba a Monsieur, que lo colocaba sobre la moqueta. A continuación, el maître d’hôtel, dando pasitos tan cortos como los de Madame, la acompañaba a la salida, caminando a su izquierda y hablándole muy solícito, con el rostro muy cerca del de ella. Monsieur los seguía a un par de metros de distancia, con un gran puro Belinda Fancy Tales entre los dientes, las manos en los bolsillos y la correa del perro alrededor de la muñeca. A Mespoulets y a mí, desde nuestra ubicación en la balconada mala, ella nos parecía un montón de cómodos muebles apilados bajo una funda de terciopelo que alguien desplazaba lentamente sobre unas ruedecillas.

Mespoulets estaba convencido de que Madame Dreyspool era con diferencia la mejor modelo posible para que yo empezara a dibujar. El libro decía que no había nada que temer. «Coja un papel —decía—,