Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Universidad EAFIT

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

El trabajo de Ana María Mesa constituye sin duda alguna un avance y un aporte de gran valor para la historiografía empresarial, en particular para comprender las transformaciones que experimentó la actividad comercial a raíz del desarrollo del sector externo a mediados del siglo XIX. En efecto, para el desarrollo del comercio al por mayor, que implicaba cubrir mercados cercanos y distantes, fue necesario desarrollar redes comerciales tanto en varias plazas del país como en Londres y Mánchester. El desarrollo de redes internacionales, sus agentes, las formas de pago con oro en polvo y en barras metálicas, así como el mercado en la capital británica, a donde llegó la mayor parte de las remesas de oro y plata, permiten entender el desarrollo del sector exportador y la forma como se vinculó el país con los principales centros mercantiles en el exterior

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 370

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Mesa Bedoya, Ana María

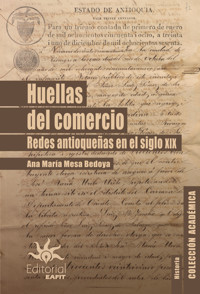

Huellas del comercio: Redes antioqueñas en el siglo XIX / Ana María Mesa Bedoya. - Medellín: Editorial EAFIT, 2022

226 p.; 24 cm. -- (Colección Académica)

ISBN: 978-958-720-814-6

ISBN: 978-958-720-815-3 (versión EPUB)

1. Colombia – Comercio – Historia – Siglo XIX. 2. Antioquia (Colombia) – Comercio –Historia – Siglo XIX. 3. Comerciantes antioqueños – Siglo XIX. 4. Empresas familiares - Antioquia (Colombia) – Historia – Siglo XIX. I. Botero Restrepo, María Mercedes, pról. II. Tít. III. Serie

380.09861 cd 23 ed.

M578

Universidad EAFIT – Centro Cultural Biblioteca Luis Echavarría Villegas

Huellas del comercio

Redes antioqueñas en el siglo XIX

Primera edición: diciembre de 2022

© Ana María Mesa Bedoya

© Editorial EAFIT

Carrera 49 No. 7 sur – 50. Medellín, Antioquia

http://www.eafit.edu.co/editorial

Correo electrónico: [email protected]

ISBN: 978-958-720-814-6

ISBN: 978-958-720-815-3 (versión EPUB)

DOI: https://doi.org/10.17230/9789587208146lr0

Coordinación editorial: Carmiña Cadavid Cano

Corrección de textos: Juana Manuela Montoya

Diseño y diagramación: Alina Giraldo Yepes y Margarita Rosa Ochoa Gaviria

Imagen de carátula: Documento parte de la carpeta 290 del archivo «José María Uribe Uribe 1831-1921», que se conserva en la Sala de Patrimonio Documental del Centro Cultural Biblioteca Luis Echavarría Villegas de la Universidad EAFIT

Universidad EAFIT | Vigilada Mineducación. Reconocimiento como Universidad: Decreto Número 759, del 6 de mayo de 1971, de la Presidencia de la República de Colombia. Reconocimiento personería jurídica: Número 75, del 28 de junio de 1960, expedida por la Gobernación de Antioquia. Acreditada institucionalmente por el Ministerio de Educación Nacional hasta el 2026, mediante Resolución 2158 emitida el 13 de febrero de 2018.

Prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio o con cualquier propósito, sin la autorización escrita de la editorial.

Editado en Medellín, Colombia

Diseño epub:Hipertexto – Netizen Digital Solutions

A Tomás Díaz Villegas

Índice

Prólogo

María Mercedes Botero Restrepo

Introducción

Balance historiográfico

El concepto de red comercial

Metodología y fuentes

Capítulo 1. El comercio en Colombia y Antioquia, 1780-1850

1.1 Colombia desde finales del régimen monárquico hasta las reformas liberales

1.2 El comercio en Antioquia

Capítulo 2. Empresas familiares y formación de redes comerciales

2.1 El comerciante José María Uribe Uribe

2.2 La casa comercial José María Uribe e Hijos (1871-1894)

2.3 La casa comercial Uribe Ruiz Hermanos (1894-1916)

2.4 La red comercial de los comerciantes Uribe Ruiz

Capítulo 3. Los comerciantes locales en las redes comerciales internacionales

3.1 El comercio internacional entre 1850 y 1914

3.2 Los primeros contactos con el extranjero: El inicio del negocio de la importación de mercancías

3.3 Actores de la red comercial internacional: Tipos de mercancías y ubicación geográfica

3.4 Fortalecimiento de las relaciones comerciales

Capítulo 4. Entre los puertos del Caribe colombiano y el el interior del país: Los agentes del comercio nacional y regional

4.1 Los representantes extranjeros

4.2 Recibo y despacho de mercancías: Los intermediarios de los puertos

4.2.1 La conexión con los comisionistas del Caribe

4.2.2 Las mercancías llegan al interior

4.3 La intermediación alrededor del dinero

Capítulo 5. Comprar y pagar las mercancías: La relación de los clientes con los grandes comerciantes

5.1 El mercado

5.2 Comprar y pagar las mercancías

5.3 El cobro de los créditos

Conclusiones

Referencias

Bibliográficas

Archivos y fuentes primarias

Notas al pie

Lista de figuras

Figura 1 Número de contactos y actores de la red comercial por periodo

Figura 2 Mapa de ciudades europeas en las que los Uribe Ruiz realizaron compras de mercancías

Figura 3 Mapa de ciudades de América en las que los Uribe Ruiz realizaron compras de mercancías

Figura 4 Red comercial de José María Uribe Uribe, 1855-1871, principales conexiones

Figura 5 Conexiones de los Uribe Ruiz con agentes de puertos y bodegas, 1856-1904

Figura 6 Ruta de transporte por el Ferrocarril de Antioquia y bodegas para almacenar las mercancías

Figura 7 Número de interacciones con los clientes por región o localidad, segunda mitad del siglo XIX

Figura 8 Mercado de los comerciantes Uribe Ruiz

Lista de tablas

Tabla 1 Valor aproximado del comercio externo a finales de la década de 1870

Tabla 2 Antioqueños que viajaron a Jamaica después de 1810 56

Tabla 3 Comerciantes antioqueños nacidos antes de 1851 que viajaron al exterior

Tabla 4 Mayores introductores de mercancías en Antioquia, 1880-1885, pago por derechos de consumo

Tabla 5 Inmuebles rurales de la casa comercial URH, 1894-1916

Tabla 6 Composición de la red comercial: número de contactos por tipo de actor

Tabla 7 Número de actores por espacio geográfico, 1838-1916

Tabla 8 Cuadro comparativo del valor de las mercancías exportadas por Gran Bretaña en 1848 y los primeros años de 1870

Tabla 9 N.° de firmas extranjeras y contactos por país o región, 1855-1916

Tabla 10 Casas comerciales con las que más negociaron en Europa y Estados Unidos, N.° de contactos por periodo

Tabla 11 Población de Antioquia 1825-1928

Abreviaturas

AGN:

Archivo General de la Nación Colombia, Bogotá

AHA:

Archivo Histórico de Antioquia, Medellín, Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe

AHMZ:

Archivo Histórico Municipal de Manizales, Manizales, Biblioteca Municipal de Manizales

AIRP:

Archivo Isaac Restrepo Posada, Medellín, Sala de Patrimonio Documental, Centro Cultural Biblioteca Luis Echavarría Villegas, Universidad EAFIT

AJMUU:

Archivo José María Uribe Uribe, Medellín, Sala de Patrimonio Documental, Centro Cultural Biblioteca Luis Echavarría Villegas, Universidad EAFIT

AMGM:

Archivo Mamerto García Montoya, Bogotá, Biblioteca Nacional de Colombia

CR:

Correspondencia recibida

CE:

Correspondencia enviada

JMUeH:

Casa comercial José María Uribe e Hijos (1871-1894)

URH:

Casa comercial Uribe Ruiz Hermanos (1894-1916)

Prólogo

Desde mediados del siglo XIX, en el período en que Colombia, así como el resto de las economías latinoamericanas, optó por un modelo de desarrollo exportador, comenzaron a surgir en diversas regiones del país casas comerciales formalmente constituidas como empresas de familia. Muchos de sus fundadores habían acumulado capital en el comercio con las Antillas en décadas pasadas.

A raíz del auge de la minería y el desarrollo del sector externo surgieron en Medellín y algunas poblaciones, como Rionegro y Santa Fé de Antioquia, casas comerciales que establecieron vínculos con los centros europeos más importantes (Inglaterra y Francia). Dichas firmas mercantiles exportaban barras de oro y plata aurífera, e importaban mercancías extranjeras que luego distribuían por el Estado de Antioquia e incluso más allá de sus fronteras. Este activo comercio internacional se complementaba mediante un importante intercambio con otras regiones del país: los comerciantes antioqueños importaban –entre otros productos– textiles de algodón del Socorro, ropas de lana de Boyacá, ganado de las llanuras de Bolívar, cacao del Cauca y tabaco de Ambalema.

El tema de las sociedades mercantiles que comerciaban con bienes y servicios entre diferentes países no constituye un hecho novedoso. Como lo ilustra el historiador francés Fernand Braudel, su existencia data de miles de años atrás.1 No obstante, a raíz del crecimiento de la economía internacional y la expansión que tuvo el comercio mundial en el siglo XIX, esta forma de organización mercantil experimentó un gran auge. Su estructura y su funcionamiento han sido documentados por la historiografía, en particular por diversos autores británicos que han mostrado la importancia que adquirieron en Gran Bretaña las casas comerciales, firmas que por demás estaban conformadas por miembros de una misma familia.2 Este tema continúa cobrando interés en el ámbito académico. Emma Rothschild, una renombrada historiadora económica británica y profesora de Historia de la Universidad de Harvard, publicó un libro titulado The Inner Life of Empires: An Eighteenth-Century History,3 en el que narra la historia íntima de los Johnstones, cuatro hermanas y siete hermanos que vivieron en Escocia y diferentes partes del mundo en el siglo XVIII, un período caracterizado por rápidos y profundos cambios. La autora estudia los negocios, ideas y sentimientos de esta familia escocesa en los años más importantes del Imperio británico.

El caso de las empresas de familia y las casas mercantiles británicas no es de ningún modo singular. El papel que jugaron en los países latinoamericanos también ha sido documentado. En el libro Banca y poder en México (1800-1925) puede verse el rol que tuvieron las empresas familiares vinculadas al sector externo mexicano.4 Por su parte, la historiografía colombiana comenzó a interesarse por el tema, y en un libro dirigido por Carlos Dávila Ladrón de Guevara varios autores advierten la presencia que tuvieron las compañías de comercio exterior en diversos lugares del país.5 Un buen ejemplo es el estudio de Frank Safford acerca de las actividades de una casa importadora de Bogotá, Francisco Vargas & Hermanos.6

No obstante el avance de la historiografía y los aportes de los diversos investigadores en torno al desarrollo del comercio en el siglo XIX, subsisten aún aspectos poco conocidos, en particular las cuestiones relacionadas con las redes comerciales de los grandes comerciantes. En efecto, hasta ahora es muy poco lo que se conoce acerca de los circuitos mercantiles; en particular, desconocemos cómo operaban las redes de las casas comerciales, la forma como se fueron organizando, los diversos agentes que las conformaban y los bienes que circulaban.

Precisamente en el estudio Huellas del comercio: Redes antioqueñas en el siglo XIX, Ana María Mesa presenta una nueva e importante aproximación al tema del comercio. La autora reconstruye la manera como una familia antioqueña de comerciantes, los Uribe Ruiz de Rionegro, lograron transformaciones en sus negocios en un largo período (1830-1920). Estos son años claves para estudiar la “casa comercial”, ya que corresponden en buena medida al período del predominio del desarrollo basado en el comercio exterior. A lo largo de estos años surge y se consolida este tipo de empresa comercial. Todavía en 1923, de acuerdo con el directorio comercial de Medellín, las firmas comerciales predominaban en la vida de los negocios en Medellín.

La autora no solo estudia la evolución de la casa comercial, sino también el surgimiento y la ampliación de las redes mercantiles, circuitos que vincularon a la región de Antioquia con los mercados externos y con diferentes regiones del país. Observó de cerca, por medio de la correspondencia comercial de la firma, la circulación interna de las mercancías, las diferentes mercancías y los sitios geográficos por donde fluían, y la compleja red de agentes que participaba en su recorrido hasta el mercado externo. De forma innovadora y utilizando los datos de la correspondencia con agentes del exterior, presenta mapas y gráficos donde se resaltan las principales casas comerciales con las que tuvieron relaciones comerciales en Europa y Estados Unidos. Utilizando el programa Node XL, obtuvo una excelente representación gráfica, en la que se observan claramente los nodos de la red comercial de José María Uribe 1855-1871, y sus principales conexiones. En síntesis, como ella bien lo explica, uno de los grandes aportes del trabajo consiste en la reconstrucción de las redes comerciales, logro que alcanzó a partir de la identificación del mayor número de personas involucradas con los Uribe Ruiz, así como una caracterización de su papel en la red. Todo ello con base en la técnica de recopilación y análisis de la base empírica documental.

El tema del comercio y la construcción de redes comerciales se halla estrechamente vinculado a la cuestión del papel de la familia en los negocios. Esta es una cuestión que ha venido ganando relevancia, y en una serie de estudios7 se ha mostrado la importancia que tuvo la institución familiar en la organización y el manejo de los negocios en diferentes regiones latinoamericanas a lo largo del siglo XIX, e incluso hasta comienzos del siglo XX. Los investigadores han encontrado cómo grupos de familias notables, esto es, familias unidas y vinculadas entre sí a través de una compleja e intrincada red de relaciones creadas por el vínculo matrimonial, los lazos consanguíneos o de negocios, comenzaron a configurarse a finales de la época de la colonia.

En Antioquia, diversos autores han señalado la importancia que tuvieron la familia y los lazos familiares en los negocios. Ann Twinam estudió la élite medellinense, la familia y los negocios desde finales del siglo XVIII hasta comienzos del siglo XIX.8 Por su parte, Roger Brew sostiene que la familia fue clave en la vida económica antioqueña.9 Los miembros de una misma familia eran socios comerciales y manejaban los intereses de los parientes viejos y las familiares viudas. La familia, concluye este investigador, penetró todas las instituciones comerciales, y estas dependían ostensiblemente de aquella.

Así las cosas, la autora de Huellas del comercio: Redes antioqueñas en el siglo XIX se pregunta por el papel que tuvo la familia Uribe en los negocios. Realiza una descripción de la familia, pasa luego a identificar tres momentos en el devenir de los negocios familiares –que van de 1838 a 1871, cuando José María Uribe Uribe actuó como comerciante individual, de 1871 a 1894, cuando funcionó la firma José María Uribe e Hijos, y cuando operó la casa comercial Uribe Ruiz Hermanos, de 1894 a 1916– y muestra cómo la estructura y el funcionamiento de la empresa se basaron en el parentesco. Así mismo, indaga por las relaciones que se establecieron entre miembros de la misma familia: padre, hijos, sobrinos y yernos.

Para estudiar a la familia Uribe y sus negocios, la autora utilizó, además de una extensa bibliografía de fuentes secundarias, un valioso archivo documental, el del comerciante José María Uribe Uribe (1831-1921). El archivo incluye algunos libros contables, esto es, libros diario y en algunos casos el libro mayor, ya que las firmas comerciales tenían que llevar una cuidadosa contabilidad. También existen los libros de correspondencia comercial que contienen cartas enviadas y recibidas por sus agentes dentro y fuera de la región de Antioquia. Igualmente, se encuentran circulares, facturas, cuentas de ventas de los productos, compraventas de letras de cambio, extractos de cuentas bancarias, entre otros.

En un largo y dispendioso trabajo, dicha documentación le permitió a la autora observar los diversos productos que exportaba la firma (barras de oro, sombreros de paja, café); las mercancías que se importaban de los mercados externos; los agentes del exterior y las funciones que cumplían; las prácticas comerciales; la información que circulaba. En síntesis, estos documentos mercantiles constituyen un buen punto de partida para comprender la forma en que operaba el comercio internacional en el siglo XIX.

Pero quizás el mayor valor documental de los archivos consultados radica en que pertenecían a casas comerciales que negociaban y exportaban barras de oro. Por tanto, a través de la correspondencia comercial se puede observar las compras de oro, las remesas de barras metálicas, la venta de estas barras en el mercado internacional, la utilización que daban los comerciantes a esos recursos en el exterior, el negocio de letras de cambio y el cálculo del premio del oro. La correspondencia enviada y recibida por las casas comerciales es una fuente muy importante, ya que allí se encuentra información acerca de la vida económica, social y política del país, además del acontecer en los centros internacionales más importantes (Londres, París, Nueva York).

El trabajo de Ana María Mesa constituye sin duda alguna un avance y un aporte de gran valor para la historiografía empresarial, en particular para comprender las transformaciones que experimentó la actividad comercial a raíz del desarrollo del sector externo a mediados del siglo XIX. En efecto, para el desarrollo del comercio al por mayor, que implicaba cubrir mercados cercanos y distantes, fue necesario desarrollar redes comerciales tanto en varias plazas del país como en Londres y Mánchester. El desarrollo de redes internacionales, sus agentes, las formas de pago con oro en polvo y en barras metálicas, así como el mercado en Londres, a donde llegó la mayor parte de las remesas de oro y plata, permiten entender el desarrollo del sector exportador y la forma como se vinculó el país con los principales centros mercantiles en el exterior.

María Mercedes Botero Restrepo

Introducción

Toda red mercantil vincula a cierto número de individuos, de agentes, pertenecientes o no a la misma firma, situados en varios puntos de un circuito, o un haz de circuitos. El comercio vive de estos multiplicadores, de estos concursos y enlaces que se multiplican por ellos mismos con el éxito creciente del interesado.

Fernand Braudel, Civilización material, economía y capitalismo, siglos XV-XVIII, Tomo II, Los juegos del intercambio

El comercio ha llamado la atención de historiadores y otros investigadores por su importancia en el desarrollo socioeconómico en distintos lugares del mundo a lo largo de la historia. Ha sido vía de enriquecimiento, motivo de exploración y conquista de mercados, recurso diplomático y espacio de relacionamiento y encuentro cultural. Como observaba Jacques Le Goff, “el comercio, aunque suscita conflictos, es también uno de los principales vínculos entre las zonas geográficas, entre las civilizaciones y entre los pueblos”.10 Como en aquellos lugares del mundo en los que el tráfico comercial ha sido relevante y dinámico, y en los que ha marcado de forma significativa su historia, en Antioquia el comercio ha sido un tema de estudio recurrente. Aquí se presentan los resultados de una investigación histórica sobre las redes comerciales de una parte de la región antioqueña en la segunda mitad del siglo XIX.

En Antioquia comenzaron a presentarse, como en otras regiones de Colombia, cambios significativos en el sector comercial durante la década de 1850. De acuerdo con María Mercedes Botero, hubo un crecimiento del número de relaciones y operaciones económicas entre diversos agentes: comerciantes, casas comerciales extranjeras, comisionistas, firmas comerciales bancarias, clientes, entre otros.11 Aunque la geografía antioqueña presentaba obstáculos para la integración del mercado, en aquella época aumentaron los intercambios entre nuevas zonas de colonización y centros mineros con varias plazas de distribución de mercancías; entre las más importantes se encuentran Medellín, Rionegro y Manizales. Con el desarrollo de la economía cafetera a partir del último cuarto del siglo prosperó un mayor número de cultivadores que incentivó el consumo de mercancías. A pesar de las crisis que vivió el sector comercial en diferentes momentos, como consecuencia de las guerras civiles, de los cambios en la demanda de productos tropicales en el mercado internacional, de los problemas del transporte y de las políticas monetarias y fiscales instauradas durante la Regeneración (1880-1900), el comercio logró un desarrollo importante y dio la experiencia y los capitales necesarios para crear, más tarde, las primeras grandes industrias de la región.

Este fenómeno de auge comercial durante la segunda mitad del siglo XIX se presentó en un contexto en el que Colombia logró una mayor conexión con el comercio internacional, que se encontraba en expansión. El periodo se caracterizó por el incremento de los intercambios económicos mundiales y por el aprovechamiento por parte de las élites de países periféricos de las oportunidades que dicha expansión ofreció. La élite comercial antioqueña, compuesta por las personas de ingresos más altos, como los comerciantes mayoristas importadores y los propietarios de las minas más productivas, o aquellos grupos que monopolizaron recursos económicos, sociales y culturales,12 en la medida de sus posibilidades, no se quedó atrás y aprovechó las ventajas que proporcionaron la economía aurífera, la tradición comercial que venía de la época de la sociedad colonial, el consenso al que llegaron las élites sobre la importancia de los negocios por encima de las diferencias políticas, entre otros factores.13

Las redes comerciales tuvieron un papel fundamental en la economía antioqueña de mediados del siglo XIX, economía que Botero caracteriza como preindustrial y en tránsito hacia el capitalismo.14 En distintos ámbitos geográficos (local, regional, nacional e internacional) diferentes agentes posibilitaron y facilitaron las operaciones mercantiles. El propósito principal de esta investigación fue comprender el papel de las redes comerciales en el desarrollo del comercio en Antioquia en el siglo XIX. Para ello, se estudia el caso de la red conformada por la familia Uribe Ruiz, en particular por el comerciante de Rionegro José María Uribe Uribe (1807-1893), y de las casas comerciales José María Uribe e Hijos (JMUEH, 1871-1894) y Uribe Ruiz Hermanos (URH, 1894-1916). La principal actividad económica de los miembros de esta familia fue el comercio mayorista de importación. Tuvieron almacenes en Rionegro, Manizales y Medellín, y su mercado abarcó varios pueblos de Antioquia y Cauca. Las casas comerciales señaladas, como otras que funcionaron en el mismo periodo, lograron articular una red amplia de agentes que conectó a Antioquia con ciudades del país como Barranquilla, Bogotá, Ambalema y Cali, y del exterior, como Mánchester, París, Bremen y Nueva York.15 La amplitud geográfica de la red comercial de los Uribe Ruiz, la variedad de agentes con los que se relacionaron y la importancia económica de las ciudades desde las que emprendieron sus negocios son características que hacen representativo el caso de estudio; es necesario, sin embargo, emprender investigaciones que incluyan a otros comerciantes de la región para lograr una comprensión vasta del fenómeno.

Asimismo, con la finalidad de entender qué es una red comercial y cómo ha sido estudiada desde la disciplina de la historia, se realizó un balance de estudios sobre el tema, referidos a diferentes espacios geográficos. La reseña de estas publicaciones también fue relevante porque permitió identificar categorías de análisis, variables de estudio, tipos de fuentes y temas centrales en la investigación de redes comerciales.

Balance historiográfico

En el momento de redactar este texto, a mediados del año 2019, las redes comerciales que hubo en Colombia durante el siglo XIX pueden rastrearse en investigaciones de firmas comerciales y trayectorias de comerciantes o empresarios. La mayor parte de los estudios sobre el comercio se enmarca en la historia empresarial, cuyo objeto se define en la interacción entre administración, economía e historia. De acuerdo con Carlos Dávila, antes de la década de 1990 predominaron las investigaciones que daban cuenta del comercio desde un enfoque macro, de donde podía “entresacarse información” sobre actores como familias, empresas, empresarios, entre otros, pero en todo caso era poco común el estudio de dichos actores. Luego se dio un florecimiento de las pesquisas sobre el tema, producto del interés de los investigadores en la historia empresarial.16

Entre varias publicaciones que tratan las redes de comercio en el siglo XIX en Colombia se encuentran las de Clara Inés Carreño, María Fernanda Duque, Luis Fernando Molina, María Teresa Ripoll, Ana María Rhenals, María Mercedes Botero, María Teresa Uribe y Enrique Martínez Ruiz, quienes abordan las redes mercantiles y los circuitos comerciales en lugares como Santander, Tolima, Cundinamarca, Boyacá, Cartagena y Antioquia. Estas investigaciones analizan aspectos como alianzas entre élites, rutas comerciales y redes sociales y familiares;17 instituciones, costos de transacción, prestigio y comerciantes;18 acceso a la información, financiación bancaria, educación y habilidades empresariales;19 casas y circuitos comerciales, redes de contactos, vínculos de solidaridad y redes de clientes.20 Los autores analizan las alianzas que hicieron comerciantes y empresarios con varios actores sociales, por ejemplo, con políticos y extranjeros, con el objetivo de obtener ventajas en sus negocios. Asimismo, muestran que alrededor de los negocios no solo gravitaban asuntos económicos, también se adherían a su órbita las complejas relaciones entre familiares, vecinos, socios y clientes, y fenómenos de la vida política. Entre estas publicaciones no debe dejar de destacarse la compilada por Carlos Dávila en el año 2003, en la que una serie de autores describen y analizan a las élites empresariales de la Costa Atlántica, Caldas, Cauca, Santander, Antioquia y Cundinamarca, y que incluye información sobre redes comerciales, aunque como un tema complementario de otros que son centrales para cada autor.21

Para el caso antioqueño, María Teresa Uribe y Jesús María Álvarez investigaron las redes comerciales del siglo XIX, aunque su estudio más completo versa sobre los años finales del régimen monárquico.22 María Mercedes Botero describió con detalle cómo estaban conformados algunos circuitos y redes comerciales. Estas últimas operaban a través de contactos locales, nacionales e internacionales que se establecieron a través de recomendaciones y del conocimiento personal. La expansión de las redes de contactos dependió de estrategias como el uso del crédito y el otorgamiento de favores y servicios.23 Para María Teresa Uribe, María Mercedes Botero y Luis Fernando Molina las redes que se formaron alrededor del comercio y de otras actividades empresariales durante el siglo XIX merecen mayor atención, porque pueden explicar cuáles eran los instrumentos de intercambio y circulación mercantil, cómo se dio la integración de la economía local con la internacional y cómo ayudaron a crear espacios de concertación en un ambiente político y económico inestable.

En estas investigaciones se advierten unas características generales: 1) predomina la historia empresarial, aunque se encuentra un artículo que aborda el problema desde el neoinstitucionalismo, 2) en su mayoría, los autores analizan casos de redes locales y regionales, 3) las fuentes más usadas son documentos notariales (contratos, compraventas, hipotecas, testamentos), también documentos judiciales y archivos privados de comerciantes, 4) las regiones más estudiadas son la Andina, la Caribe y la caucana, 5) en relación con los comerciantes Uribe Ruiz, si bien varios autores han estudiado a José María Uribe Uribe y las firmas JMUeH y URH, hasta el momento no se ha explorado de manera consistente la correspondencia de su archivo personal para realizar la descripción y el análisis de su red mercantil.24

Otras investigaciones sobre redes comerciales extranjeras tratan en su mayoría de las redes conformadas por una miríada de comerciantes que desde finales del siglo XVIII y durante el XIX movilizaron capitales, mercancías, servicios, personas e información en distintos espacios geográficos. Dichas investigaciones, a diferencia de los estudios sobre Colombia, se caracterizan por abordar las redes como objeto de estudio central. Varios artículos examinan redes del continente asiático (Estambul, India, Irán, Egipto y Nablus) y cubren desde finales del siglo XVIII hasta 1930.25 Estas comparten su preocupación por el problema del papel de las redes de comerciantes en el desarrollo del comercio a larga distancia a través de las costas del océano Índico, China, el Mediterráneo y Europa, y del impacto que tuvieron en la economía local. Gad Gilbar y Bedross der Matossian consultaron documentos de archivos privados de mercaderes armenios y musulmanes. Claude Markovits, por otra parte, ofrece una descripción macro de las redes de mercaderes emigrantes indios. Usó censos, informes de gobierno y listas de pasajeros que salían de la India hacia otros destinos. En general, las categorías de análisis de estos estudios fueron las de familia, mujer, etnicidad, educación, influencias externas y religión. Se preocuparon por establecer el tamaño de las redes, su ubicación geográfica y cambios en el tiempo. Una conclusión de estas investigaciones es que es necesario incluir en el análisis de las redes mercantiles asiáticas aspectos culturales como la religión y la etnicidad, pues fueron determinantes en su expansión y su durabilidad. Por ejemplo, las redes mercantiles de indios, musulmanes y armenios no pudieron pasar en su mayoría de un ámbito geográfico en el que compartían una cultura común: el continente asiático. En Europa, desde finales del siglo XVIII y durante el XIX se implementaron leyes discriminatorias en contra de los comerciantes asiáticos. Los conflictos étnicos también fueron importantes; por ejemplo, el genocidio armenio (1915-1923) implicó la desaparición de las redes mercantiles de este pueblo.26

Varios artículos abordan las redes mercantiles de Europa y Estados Unidos desde 1763 hasta 1930. El de Cornelia Aust también trata el problema de la discriminación.27 La autora muestra qué factores permitieron el buen desempeño y el colapso de las redes comerciales de judíos askenazíes entre Ámsterdam, Varsovia y Fráncfort del Óder. Al igual que en las redes asiáticas, la familia y la vecindad fueron los puntos centrales para la formación de las firmas comerciales y sus redes. Los elementos analíticos que aporta Aust son los de las instituciones formales (como las cortes de comercio) e informales (como los códigos de honor entre las familias) y el papel de la confianza en el mantenimiento y la expansión de las redes.28 La autora también analiza la influencia de la política en la decadencia de las redes comerciales y cómo el ambiente de antisemitismo a finales del siglo XIX en Europa incidió en el declive de las redes de algunos comerciantes judíos askenazíes.

Es innegable el papel de los lazos de parentesco en la formación de redes comerciales. Sin embargo, Aust mostró que a veces los miembros de una familia, al no asumir sus responsabilidades financieras, afectaban la reputación de un negocio y el buen funcionamiento de la red. Este punto también es tratado por Manuel Llorca-Jaña, Jari Ojala y Albane Forestier.29 El estudio de las redes mercantiles en el comercio de larga distancia es el tema central para estos historiadores; se concentran en las redes que establecieron firmas comerciales y bancarias entre la isla de Nevis y Bristol, Londres, España y Finlandia. Los autores demuestran que la familia era una variable que aportaba ventajas, pero también desventajas en la formación de redes comerciales, ya que las relaciones filiales podían frenar acciones legales o sociales en contra de los miembros que perdían capitales o que no respondían de la manera esperada.30 Por ello fueron importantes las relaciones que establecieron los dueños de las firmas con otros agentes en sus países y en el extranjero. Otro aspecto que comparten los autores es el uso de categorías conceptuales de la new institutional economics, como costos de transacción e instituciones formales.31 Las redes de agentes permitieron la consecución de información confiable sobre el mercado y las instituciones formales propiciaron un ambiente con un margen de incertidumbre más bajo. Finalmente, hay que destacar el uso intensivo de la correspondencia para rastrear el tamaño y la durabilidad de las redes comerciales estudiadas.

Estos estudios indican que la información fue un problema crucial para sostener y ampliar las redes comerciales. Lo muestran también Marc Prat y Raimon Soler, quienes usaron la correspondencia, entre otras fuentes, para explicar cómo dos empresas productoras de tejidos de Cataluña, entre 1860 y 1930, tuvieron éxito en la expansión de su red comercial dentro de España y por qué fracasaron al no extenderla al exterior (no pudieron exportar productos por desconocer el funcionamiento de otros mercados).32 Esta historia empresarial se centra en la importancia que tenía la red de agentes como proveedora de información sobre el mercado.

Silvia Marzagalli también analiza la importancia de contar con una red de agentes e incluso crear nuevas redes en tiempos de guerra.33 Para la autora, que estudió el comercio establecido entre comerciantes de Burdeos (Francia) y Estados Unidos en una época de constantes conflictos entre Gran Bretaña y Francia (1793-1815), “la guerra no modificó la demanda, pero los comerciantes se vieron obligados a encontrar nuevas maneras de responder a la misma para mantener vivo el comercio marítimo a pesar de todas las dificultades”.34 En este contexto, la información confiable, la buena reputación y las referencias fueron fundamentales para reducir los riesgos en los negocios y establecer nuevos contactos. Marzagalli concluye que las redes mercantiles en tiempos de guerra se constituyeron en una institución exitosa porque proporcionaron a sus miembros los medios para continuar en el comercio de larga distancia.

Estas publicaciones muestran algunas categorías de análisis, fuentes y puntos centrales en el estudio de redes comerciales. Dependiendo del espacio geográfico y de las coyunturas históricas, enfatizan en aspectos culturales o económicos como el papel de la familia, el matrimonio, la etnia y la religión o la importancia de la información, las instituciones, la reputación y la capacidad de adaptación a situaciones inestables, como la discriminación y la guerra. También es necesario resaltar que, aunque los investigadores parten en su mayoría del análisis de un caso particular, dan cuenta de espacios amplios porque el comercio de larga distancia conectaba puntos geográficos que iban de lo local-regional a lo nacional e internacional.

La bibliografía sobre redes comerciales del siglo XIX en países de América Latina permite observar que existen estudios que analizan el funcionamiento y el papel que tuvieron casas comerciales, empresarios e industrias en las economías regionales y nacionales, y que las redes son un tema dentro de esas materias gruesas. Es notorio que, al contrario de la bibliografía descrita antes, en la de América Latina la mayoría de los investigadores se enfocaron en las redes que conectaron centros comerciales locales-regionales dentro de cada país o en las zonas fronterizas, es decir, las redes del comercio interregional. Se encuentran textos sobre México, Argentina, Chile, Perú y Bolivia.35

Sobre México son representativos los estudios de Reinhard Liehr, Ernest Sánchez y Aurora Gómez-Galvarriato.36 Estos analizaron las redes comerciales y sociales de comerciantes, hacendados y empresarios mexicanos y franceses inmigrantes en México durante el siglo XIX. Las principales categorías de análisis son las dimensiones relacionales que mantenían cohesionada una red, como relaciones económicas, vínculos legales y nexos familiares y étnicos. También la estructura administrativa de firmas familiares e industrias más grandes, como las de textiles, en las que participaban familiares u otros agentes que se ganaban la confianza necesaria, la reducción de los costos de transacción y, principalmente, la consecución de información confiable. Asimismo, predominan categorías de la new institutional economics como instituciones y costos de transacción, y en el caso de Gómez-Galvarriato, además de estas, las que propuso el sociólogo Mark Granovetter, precursor del análisis de redes sociales.37

En estas investigaciones, basadas en fuentes como correspondencia, documentos de notarías y empresas, sobresale el análisis del papel que tuvieron los comerciantes en la construcción de redes comerciales y sociales, redes a las que luego se integraron sus herederos u otros agentes. Enfatizan el rol de los actores como constructores de redes, ya que estas no existen per se, sino que se forman por iniciativas empresariales o comerciales que llevan a cabo actores específicos y que se articulan en procesos macro. Finalmente, los autores afirman que dichas redes sirvieron como dispositivos para enfrentar las incertidumbres generadas en un contexto en el que el Estado no proporcionaba un marco institucional estable para asegurar la propiedad privada o el cumplimiento de los contratos legales. Las dinámicas sociales que establecieron los miembros de las redes comerciales proporcionaban confianza, información y mecanismos para sancionar a sus miembros.

Otra manera de estudiar las redes comerciales en países de América Latina en el siglo XIX ha sido desde una perspectiva espacial, es decir, desde la configuración de espacios socioeconómicos alrededor del comercio. Por ejemplo, la especialización en la producción y la venta de ciertas materias primas en un lugar o el desarrollo de circuitos comerciales por condiciones geográficas favorables, como los puertos o los pueblos que eran caminos de paso hacia otras ciudades. Entre los autores que tratan estos temas se encuentran Erick Langer y Viviana Cont, quienes a través de una historia económica regional del norte de Argentina, en la que incluyen sus relaciones con Chile, Perú y Bolivia, analizan las características del comercio y sus cambios a lo largo del siglo XIX.38 Asimismo, María Beatriz Gentile estudió los circuitos comerciales entre Argentina y Chile valiéndose del concepto de frontera para mostrar cómo las redes conectaban espacios socioeconómicos de las dos repúblicas.39 Erick Langer y Gina Hames también analizaron los lazos comerciales que en el siglo XIX establecieron Tarija (sur de Bolivia) y las regiones fronterizas del norte de Argentina.40 Se destaca el análisis de la relación entre tres fenómenos que, de acuerdo con los autores, ayudan a explicar el desarrollo económico general de América Latina: el comercio, el crédito y las condiciones de los trabajadores del sector rural. A través de tres casos de estudio, Langer y Hames explican que en regiones del interior que no tenían acceso al mar prosperó un dinámico comercio entre mercaderes importadores y campesinos e indígenas que desarrollaron una cohesionada red comercial basada en el crédito.41

También Hilda Sábato realizó una descripción detallada de las redes comerciales formadas en Buenos Aires en torno a la producción y la exportación de lana.42 La autora proporciona una mirada macro del mercado internacional de este producto en Europa y realiza una descripción extensa de los distintos agentes involucrados en el negocio, con lo que resalta el papel que tuvieron intermediarios nacionales y extranjeros en el comercio de productos de exportación. Así, logra mostrar el importante rol de los distintos miembros que conforman la red mercantil, en especial en empresas de mayor envergadura.

Las redes comerciales en varios países latinoamericanos durante el siglo XIX sirvieron como mecanismos de articulación entre distintos actores involucrados en actividades comerciales, además de proporcionar estabilidad en un ambiente de incertidumbre. También llaman la atención sobre otras maneras de abordar su estudio, como la perspectiva de los intercambios entre fronteras estatales y la investigación de los mercados rurales e indígenas.

El concepto de red comercial

Las publicaciones antes referenciadas y otras que se presentan a continuación ayudaron a definir el concepto de red comercial. En su acepción general la red remite a la imagen de una malla o tejido e implica una conexión de elementos que comparten unas características. Por su parte, el concepto de red social en la investigación en humanidades fue usado por primera vez de manera sistemática por antropólogos ingleses en la década de 1950, John Arundel Barnes en 1954 con Class and Committees in a Norwegian Island Parish y Elizabeth Bott en 1957 con Family and Social Networks.43 Desde entonces, se constituyó un campo interdisciplinar de análisis de redes sociales que interesó a la antropología, la sociología y la historia.

El sociólogo Félix Requena propone un concepto de red social tomado de la teoría matemática de los grafos. De acuerdo con esta teoría, la red consiste en puntos vinculados por relaciones que cumplen ciertas propiedades. La red representa, entonces, un conjunto de relaciones conectadas y con valor concreto.44 Asimismo, varios historiadores proporcionan definiciones que ayudan a clarificar qué es una red social. José María Imízcoz y Lara Arroyo consideran que es un conjunto de personas conectadas que tienen interacciones efectivas en un momento dado.45 Bernd Hausberger, por su parte, propone que este concepto remite a la “asociación informal de un grupo de personas basada en relaciones de confianza y en el intercambio continuo de servicios o favores dentro de un sistema de reciprocidad”. La cohesión, la confianza y la reciprocidad dependen del interés concreto que aglutina las relaciones u obedecen a lazos de parentesco, etnicidad o amistad. Para el autor, la red es una categoría histórica porque es flexible y cambia en el tiempo. Además, se caracteriza por no tener un orden institucionalizado y por servir de enlace entre personas, clases, fronteras políticas y otros límites sociales, como los de parentesco y etnicidad. Así, los vínculos que tienen lugar en una red son informales, no se materializan en una institución formal, sino que existen en la conciencia de sus miembros.46

La red comercial es definida por la historiadora Albane Forestier “como un nivel intermedio entre los mercados y las firmas que provee la infraestructura para el desarrollo del intercambio y para ayudar a reducir los costos de transacción, cuando estos son altos debido a la ausencia de información o cuando la confiabilidad es incierta”.47 Por último, Jari Ojala considera que la red es un modelo que permite describir las conexiones entre diversos agentes económicos.48

Las nociones de red, red social y red comercial, y la revisión del archivo personal de la familia Uribe Ruiz permiten definir qué es una red comercial para este caso de estudio. Las redes comerciales son un conjunto de relaciones socioeconómicas entre individuos y firmas, vinculados en torno a las ganancias del comercio y a las posibles relaciones derivadas de esta actividad. Estas redes, con su dinámica de reciprocidad y confianza, proporcionaron la infraestructura informal necesaria para estimular el comercio en un contexto en el que había un alto grado de incertidumbre, entre otros motivos, por los enfrentamientos civiles y por la debilidad institucional; además, funcionaron como estructuras facilitadoras de la circulación de información, dinero, mercancías, favores e ideas.

Esta investigación se inscribe en el campo de la historia empresarial. Aunque en este han sido más usuales las indagaciones por los empresarios y las empresas, aquí el objeto de estudio son las redes comerciales, un aspecto del comercio considerado a su vez como una actividad empresarial. De acuerdo con Luis Fernando Molina, la historia empresarial investiga sobre emprendedores, empresas, familias de empresarios, grupos, gremios y sectores dedicados a actividades que tienen el propósito de producir riqueza. En este trabajo deben considerarse varios aspectos enmarcados en la historia empresarial, entre ellos los comerciantes Uribe Ruiz, las casas comerciales JMUeH y URH como unidades empresariales y los miembros de las redes comerciales como un grupo que facilitaba las actividades mercantiles. Asimismo, la historia empresarial presta atención al comportamiento y las características de los agentes involucrados en esas actividades en el tiempo y en el entorno en el cual actuaron.49

La investigación de las redes comerciales de JMUeH y URH implica conocer a los comerciantes que fundaron estas firmas y sus casas comerciales como organizaciones formales. El propósito al usar una categoría de análisis como la de red comercial es poder conocer a los agentes económicos y sociales que fueron fundamentales para el desarrollo comercial de la época; no solo a los miembros de las familias de empresarios, sino también a los intermediarios que propiciaron el comercio.

Metodología y fuentes

La metodología se basó en la identificación, la sistematización y el análisis de una base empírica amplia que consistió, fundamentalmente, en la correspondencia epistolar de los comerciantes de la familia Uribe Ruiz que se encuentra en su archivo personal, conservado en la Sala de Patrimonio Documental de la Universidad EAFIT. Asimismo, para entender el panorama de sus relaciones mercantiles se recurrió a documentos notariales, contabilidad y circulares, además de bibliografía. Para establecer cómo se formaba una red comercial, cómo funcionaba y cuál era su extensión geográfica, se puso en práctica el enfoque del estudio de caso, referido a los comerciantes de la familia Uribe Ruiz. Su caso es representativo para estudiar el tema porque ellos hicieron parte del grupo de importadores mayoristas destacados en Antioquia que logró una alta posición económica y social gracias a sus habilidades empresariales y la red de intermediarios y clientes que respaldaron su actividad comercial. Hay que destacar también la disponibilidad de los documentos que generaron los Uribe Ruiz en el desarrollo de su vida privada y de sus negocios. Entre ellos se destaca la correspondencia privada y comercial, que permite identificar la información necesaria para saber quiénes conformaban la red comercial y cómo operaba. Como es bien sabido, no es común encontrar en el país epistolarios bien conservados de comerciantes del siglo XIX.

La principal fuente de información fue la correspondencia del archivo personal de José María Uribe Uribe que se encuentra en la Sala de Patrimonio Documental de la Universidad EAFIT, seis mil trescientas veintiséis cartas recibidas y enviadas fueron el insumo central para reconstruir la red comercial. La consulta de esta fuente no es fortuita; con base en las lecturas de los trabajos realizados por el historiador chileno Manuel Llorca-Jaña, en los que hace un uso intensivo de la correspondencia para conocer redes de negocios, se quiso explorar una metodología similar con el propósito de mostrar cómo este tipo de fuente puede aportar a la construcción de análisis históricos que van más allá de la ejemplificación y para hacer evidentes las relaciones entre las personas, las familias, las sociedades de negocios, etc. Ciertamente, la correspondencia sirve a los historiadores para ilustrar o soportar un argumento, pero su análisis exhaustivo revela otras potencialidades metodológicas.

La correspondencia del archivo personal de José María Uribe Uribe, compuesta por las cartas enviadas y recibidas por las casas comerciales JMUeH y URH, además de la correspondencia privada de la familia Uribe Ruiz, especificaba el nombre de quien enviaba y quien recibía la carta, los lugares en los que se encontraban y el propósito de la comunicación; este último elemento se constituye en información esencial para realizar un análisis cualitativo de una red comercial. Al sistematizar en una base de datos esta información se pudo determinar quiénes eran los miembros de la red, qué funciones económicas cumplían, hasta dónde se extendía la red y qué caracterizaba las relaciones entre comerciantes, intermediarios y clientes.

La correspondencia brinda la posibilidad de analizar el contenido de las comunicaciones en relación con las formas de negociación, la amistad en los negocios, los servicios mutuos, las presiones sociales y económicas derivadas de la actividad comercial, las estrategias para convencer, entre otros asuntos. Tal información es limitada o inexistente en otros fondos documentales. Por supuesto, investigaciones futuras podrán enriquecer los resultados parciales consignados en este libro. Aquí se revisó con profundidad el archivo epistolar de los Uribe Ruiz, pero quedó pendiente la exploración de otros documentos en el Archivo Histórico de Rionegro, de Sonsón y de Abejorral. Asimismo, debe aclararse que en este libro se hizo énfasis en las actividades comerciales de los comerciantes Uribe Ruiz, por lo que también quedó en mora la incidencia de sus actividades políticas.

En relación con el periodo, a lo largo del texto se encuentra información que va de 1838, fecha más antigua encontrada en los documentos sobre los negocios de José María Uribe Uribe, hasta 1916, año en que se liquidó la casa comercial URH. Sin embargo, el grueso de la información corresponde al periodo 1855-1907.

El análisis de las fuentes epistolares tuvo algunas limitaciones metodológicas. La primera es que la correspondencia es una muestra de las relaciones que un individuo o una empresa sostenía con otro. Incluso la consulta de otras fuentes, como documentos notariales, no permite acceder al total de las relaciones entre los actores sociales. Por esto, establecer el tamaño de la red comercial local, es decir, aquella más cercana a los lugares en donde residían los comerciantes (Rionegro, Manizales y Medellín) es difícil, pues es seguro que en muchos casos las interacciones no estaban mediadas por una carta, sino que se llevaban a cabo personalmente. Asimismo, en los documentos contables, en muchas ocasiones, no se anotaba el lugar de procedencia de los clientes. En suma, los datos recolectados representan una muestra de la red comercial.

El trabajo se divide en cinco capítulos y conclusiones. En el primero se presenta un panorama del comercio del país y de Antioquia entre finales del periodo colonial y las reformas liberales de mitad del siglo XIX