27,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ernst Reinhardt Verlag

- Kategorie: Fachliteratur

- Serie: mensch & tier

- Sprache: Deutsch

Schulhunde erfreuen sich immer größerer Beliebtheit und sind mehr und mehr an Schulen anzutreffen. Doch warum ist es sinnvoll, einen Hund mit in die Schule zu nehmen? Wie sieht der ideale Schulhund aus und worauf sollten LehrerInnen und PädagogInnen besonders achten? Die Autorin beantwortet diese und weitere Fragen vor dem Hintergrund eines soliden wissenschaftlichen Grundlagenwissens. Sie liefert u.a. ein Erklärungsmodell, warum der Einsatz von Hunden in der Schule positive Wirkungen auf Bildungsprozesse haben kann. Mit Informationen zur Ausbildung von Hund und HundeführerIn, zu rechtlichen Grundlagen und weiteren Basics wird das Buch zu einem unverzichtbaren Grundlagenwerk für alle, die Hunde an der Schule einsetzen möchten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 221

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Prof. Dr. Andrea Beetz,Diplom-Psychologin, Dr. phil, Dr. phil. habil., lehrt und forscht an der IUBH Internationale Hochschule, u.a. zur Mensch-Tier-Beziehung, tiergestützten Interventionen und Bindung in Pädagogik und Therapie.

Die Kapitel 3, 4 und 5 sind unter Mitwirkung von Kathrin Marhofer (Grundschullehrerin, Neustadt an der Aisch) entstanden.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

ISBN 978-3-497-03075-0 (Print)

ISBN 978-3-497-61503-2 (PDF-E-Book)

ISBN 978-3-497-61504-9 (E-PUB)

5., aktualisierte Auflage

© 2021 by Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG, Verlag, München

Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne schriftliche Zustimmung der Ernst Reinhardt GmbH & Co KG, München, unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen in andere Sprachen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Printed in EU

Cover unter Verwendung eines Fotos von Andrea Beetz

Satz: FELSBERG Satz & Layout, Göttingen

Ernst Reinhardt Verlag, Kemnatenstr. 46, D-80639 München

Net: www.reinhardt-verlag.de E-Mail: [email protected]

Inhalt

1Einleitung

2Tiergestützte Pädagogik und Hunde in der Schule

2.1Tiergestützte Interventionen

2.2Hundegestützte Interventionen

3Der Schulhund im Einsatz

3.1In welchen Schulen und Klassen werden Schulhunde eingesetzt?

3.2Wie häufig und lange ist der Hund mit in der Schule?

3.3Wie wird ein Schulhund genau eingesetzt?

3.4Was ist ein guter Schulhund?

3.5Ausbildung des Schulhund-Lehrkraft-Teams

3.6Stress beim Schulhund

4Regelungen rund um den Schulhund-Einsatz

4.1Organisatorisches

Versicherung • Genehmigungen und Regelungen • Freiwillige Selbstverpflichtung für Lehrer

4.2Hygiene und Gesundheit

4.3Dokumentation und Darstellung in der Öffentlichkeit

5Erfahrungen mit dem Einsatz von Schulhunden

5.1Pädagogische Ziele

5.2Kritische Vorfälle mit dem Schulhund

5.3Rückmeldungen zum Schulhund-Einsatz

Erfahrungen der Lehrkräfte • Erfahrungen der Schulleitung • Rückmeldungen der Eltern • Rückmeldungen der Schüler

6Effekte von Hunden in der Schule

6.1Berichte über Effekte von Schulhunden

6.2Studien zu Effekten von Schulhunden

Effekte von Schulhunden auf soziale Fähigkeiten und das Sozialverhalten von Erstklässlern • Sozio-emotionale Effekte eines Schulhundes in einer dritten Grundschulklasse • Der Einfluss von Hunden auf die Leistungen von Vorschülern

7Positive Wirkungen von Tieren auf Menschen

7.1Gesundheitsfördernde Wirkungen von Heimtieren

7.2Förderung der sozialen Interaktion

7.3Förderung des Vertrauens

7.4Hunde als Stimmungsaufheller

7.5Die beruhigende Wirkung von Tieren

7.6Die stressreduzierende Wirkung von Tieren

Kontakte mit Tieren reduzieren Herzfrequenz und Blutdruck • Der Einfluss von Tieren auf die Stressparameter Kortisol, Adrenalin und Noradrenalin

8Die Bedeutung der wissenschaftlichen Befunde für den Einsatz von Schulhunden

8.1Stressreduktion und verbesserte Lernleistung

8.2Auswirkungen des Hundes auf die Beziehungen in der Schule

9Das Bindungshormon Oxytocin in der Beziehung zwischen Mensch und Hund 77

9.1Das Oxytocin-System und seine Effekte

9.2Oxytocin in der Interaktion zwischen Mensch und Hund

10Bindung zu Menschen und Tieren

10.1Was ist Bindung?

10.2Sichere und unsichere Bindung

Sichere Bindung • Unsicher-vermeidende Bindung • Unsicher-ambivalente Bindung • Desorganisierte Bindung

10.3Nachteile unsicherer und desorganisierter Bindung

10.4Die Übertragung von Bindungsmustern auf die Lehrer-Schüler-Beziehung 89

10.5Pflegeverhalten

10.6Bindung zu Tieren

Bindung von Menschen zu Tieren • Bindung von Tieren zu Menschen

11Beziehungen in der Schule, Stress und Lernen – der Schulhund als Chance

11.1Exekutive Funktionen und Lernen

11.2Schulhunde fördern Sozialbeziehungen und Lernen

11.3Bei welchen Schülern hilft ein Schulhund besonders gut?

11.4Hunde machen Spaß und motivieren

12Ein Drei-Faktoren-Modell der Effekte von Hunden in der Pädagogik

13Empfehlungen für die Arbeit mit Schulhunden

14Verschiedene Ansätze der hundegestützten Arbeit

15Der Schulhund in unterschiedlichen Schulformen und Einsatzfeldern 120

15.1Der Hund in der Grundschule

15.2Der Hund in der Mittel- und Hauptschule

15.3Der Hund in Realschule und Gymnasium

15.4Der Hund in der Nachmittagsbetreuung

15.5Der Hund im sonderpädagogischen Einsatz

15.6Spezielle Einsatzgebiete des Schulhundes

Der Hund in der Therapie • Der Hund in speziellen Förderprogrammen • Hundegestützte Leseförderung • Konzentrationstraining mit Hund • Empathie-Training und soziales Kompetenztraining mit Hund • Weitere Einsatzgebiete von Hunden im schulischen Kontext

16Ausblick

Literatur

Websiteverzeichnis

Bildquellennachweis

Sachregister

Einleitung

Während zur Jahrtausendwende nur wenige Lehrer ihren Hund regelmäßig mit in den Unterricht nahmen, hat sich der Einsatz von Hunden in der Schule im deutschsprachigen Raum inzwischen stark weiterentwickelt. Im Allgemeinen sind tiergestützte Interventionen heute beliebt und relativ weit verbreitet, da die Praxis zeigt, wie sehr pädagogische und therapeutische Maßnahmen vom Einsatz von Tieren profitieren können.

Intention dieses Buches ist es, einen Überblick über die Praxis und die wissenschaftlichen Grundlagen des Einsatzes von Hunden in der Schule zu geben. Dabei liegt der Fokus auf den sogenannten Schulhunden, die von der Lehrkraft regelmäßig mit in den Unterricht genommen werden. Dennoch sind viele der vorgestellten Grundlagen genauso auf den weniger regelmäßigen Einsatz von Hunden in der Schule (Schulbesuchshunde) und auf andere pädagogische oder therapeutische Kontexte übertragbar. Nicht nur Pädagogen, die selbst mit Schulhund aktiv sind, sollen hier angesprochen werden, sondern alle, die erfahren wollen, welche positiven Wirkungen Hunde auf Menschen haben, wie diese Effekte zustande kommen und wie sie in der Pädagogik gezielt genutzt werden können. Das schließt Entscheidungsträger genauso ein wie interessierte Eltern, Pädagogen und Therapeuten, die außerhalb der Schule hundegestützt arbeiten.

Nach einer Definition der Begrifflichkeiten wird zunächst die gängige Praxis des Schulhund-Einsatzes anhand aktueller Daten dargestellt und diskutiert. Vieles ist zu beachten, um ein solches Projekt für alle Beteiligten, Menschen und Hund, produktiv und angenehm zu gestalten: die grundsätzliche Eignung, die gesundheitlichen Voraussetzungen und die Ausbildung des Hundes, besondere Kenntnisse der Lehrkraft, Genehmigungen oder schulische Rahmenbedingungen, um nur einige wichtige Punkte zu nennen. Zudem werden die Erfahrungen, die mit dieser pädagogischen Methode bislang gesammelt wurden, vorgestellt, also welche Probleme sich ergeben können, vor allem aber welche positiven Auswirkungen ein Schulhund auf die Schüler haben kann.

Daran schließt sich ein Überblick über die wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Thema Schulhund an. Da diese zurzeit noch recht überschaubar sind, werden zudem die Befunde zu positiven Effekten von Hunden auf Menschen im Allgemeinen dargestellt, welche sich größtenteils auf den Schulhund übertragen lassen. Von diesen Befunden zur Mensch-Hund-Interaktion werden darüber hinaus grundlegende Mechanismen abgeleitet, die erklären können, wie die positiven Wirkungen von Hunden, insbesondere im pädagogischen Kontext, zustande kommen.

Das Drei-Faktoren-Modell fasst die grundlegenden Effekte und Wirkungsweisen von Schulhunden zusammen: Hunde motivieren und schaffen eine angenehme Atmosphäre, tragen zur Entspannung der Schüler bei und fördern gutes Sozialverhalten. Damit können sie die Lehrkraft unterstützen, ideale Voraussetzungen für effektives Lernen im sozialen und kognitiven Bereich zu schaffen und so die grundlegenden pädagogischen Zielsetzungen – Bildung und Erziehung – zu erreichen.

Im Anschluss werden von den wissenschaftlichen Grundlagen und dem Drei-Faktoren-Modell Empfehlungen für einen optimalen Einsatz von Schulhunden abgeleitet. Ein Schulhund kann, je nach Zielsetzung, auf verschiedene Arten und mit unterschiedlicher Intensität im Unterricht eingebunden werden. Zum einen kann der Schulhund nur anwesend sein, zum anderen kann er für besondere Aufgaben eingesetzt werden. Die Einsatzformen und Besonderheiten, auf die geachtet werden muss, werden für die Grund-, Haupt- und Mittelschule, Realschule/Gymnasium, die Nachmittagsbetreuung, Sonderpädagogik, spezielle Förderprogramme und den Einsatz in der Schulpsychologie beschrieben.

Die Idee, Hunde in der Schule einzusetzen, erscheint nicht jedermann plausibel. Daher kann die Darstellung des derzeitigen Kenntnisstandes aus Wissenschaft und Praxis einerseits dazu dienen, das große pädagogische Potenzial von Schulhunden zu erklären. Andererseits macht sie auch deutlich, wie wichtig es ist, an diese besondere Form der Pädagogik professionell und umfassend informiert heranzugehen, um Risiken zu minimieren und das Potenzial des Schulhundes optimal auszuschöpfen.

Im Rahmen meiner Forschung zur hundegestützten Pädagogik und der Arbeit an diesem Buch, insbesondere bei den Ausführungen zu verschiedenen Einsatzbereichen von Schulhunden und dem Erstellen des Bildmaterials, haben mir zahlreiche Menschen, viele davon engagierte Schulhund-Lehrer, geholfen. Für ihre Unterstützung bedanke ich mich bei Iris Kiesewetter, Inge Rösl, Kerstin Bröcker, Swanette Kuntze, Julia Volk, Kristina Saumweber, Lydia Agsten, Kathrin Nickel, Verena Grebe, Sara Niedermaier, Harald Mandl, Nicole Giefing, Corinna Werfring, Linus Bos mit Familie, Steffi Ludwig, Anna Wöltjen und Luisa und Johanna Eisele.

Besonders wertvoll war auch die Mitarbeit von Frau Kathrin Marhofer – sie stellte die aktuellsten wissenschaftlichen Daten zur Verfügung und wirkte als Co-Autorin an den entsprechenden Kapiteln zum Einsatz von Schulhunden mit.

Für hilfreiche Kritik am Text und wertvolle fachliche Diskussionen gilt mein besonderer Dank Herrn Prof. Dr. Erhard Olbrich und vor allem Herrn Prof. Dr. Kurt Kotrschal.

Anmerkung: Im folgenden Text werden zum Zweck der besseren Lesbarkeit die Bezeichnungen Schüler, Lehrer, Rektor und Hund synonym für beide Geschlechter verwendet.

Tiergestützte Pädagogik und Hunde in der Schule

Zusammenfassung

Woher stammt eigentlich die Idee, mit Tieren in der Therapie oder der Pädagogik zu arbeiten? Was ist tiergestützte Pädagogik, und was unterscheidet sie von tiergestützter Therapie und anderen Aktivitäten mit Tieren? Was macht ein Schulhund, und gibt es noch andere Tiere, die in der Schule anzutreffen sind?

Bereits zu Beginn der 1990er Jahre nahmen vereinzelt Lehrkräfte ihren Hund sporadisch mit in den Unterricht (Agsten 2009; Beetz 2011). Manchmal war der Hund des Hausmeisters das Schulmaskottchen und ein beliebter Spielpartner in den Pausen, der sich gelegentlich in die Klassenräume – und damit in den Unterricht – verirrte. Meist war die Anwesenheit des Hundes jedoch weder wirklich geplant noch folgte sie einem bestimmen pädagogischen Ziel. Das ist beim heutigen Einsatz von Schulhunden, der sich vor dem Hintergrund wachsender Akzeptanz und Professionalisierung tiergestützter Interventionen entwickelt hat, anders.

Boris Levinson und sein Hund Jingles

Der Psychotherapeut Boris Levinson hat Ende der 1960er Jahre (1964, 1969, 1972) das Potenzial von Tieren, insbesondere von Hunden, für psychotherapeutische Interventionen erkannt und veröffentlichte als einer der Ersten wissenschaftliche Artikel und Bücher zu diesem Thema. Levinson setzte seinen Hund ‚Jingles‘ gezielt in der Psychotherapie mit Kindern ein, nachdem er erlebt hatte, wie Jingles die Kommunikation mit einem Jungen ermöglichte, der zuvor nicht mit Levinson gesprochen hatte. Der Hund fungierte als ‚Eisbrecher‘ und ‚Brückenbauer‘ für die Beziehung zwischen Patient und Therapeut und legte damit einen wichtigen Grundstein für eine erfolgreiche Therapie.

Seit Levinsons Veröffentlichungen nahm der praktische Einsatz von Tieren für das Wohl von Menschen in den USA und – mit zeitlicher Verzögerung – auch im deutschsprachigen Raum stetig zu, z. B. in Form von Hundebesuchsdiensten in Kinder-, Senioren- und Pflegeheimen. Tiere in verschiedene Bereiche der Pädagogik zu integrieren, beispielsweise über Tierhaltung in Schulen, ist weder im deutschsprachigen noch angloamerikanischen Raum ungewöhnlich (Rud/Beck 2003; Zasloff et al. 1999). In der Vergangenheit hielten immerhin mehr als ein Viertel der amerikanischen Lehrer, die sich an den Umfragen von Rud/Beck (2003) beteiligten, Kleintiere im Klassenzimmer, unter anderem Fische, Meerschweinchen, Hamster, Reptilien, Vögel oder Insekten. Die Tiere dienten hauptsächlich der Freude der Schüler oder als praktisches Anschauungsmaterial für den Biologieunterricht. Aber auch positive Auswirkungen auf das psychische Wohlbefinden sowie die Übernahme von Verantwortung bei der Versorgung der Tiere waren Gründe für die Tierhaltung (Rud/Beck 2003). Hunde spielten zu dieser Zeit jedoch weder in den USA noch in Deutschland eine bedeutende Rolle in der Schule.

In den USA hat sich das bis heute kaum geändert: Nur vereinzelt gibt es heute Berichte über Schulhunde, die regelmäßig in den Unterricht mitgenommen werden – wohl auch aufgrund der dort höheren Klagefreudigkeit und der damit verbundenen Angst vor Schadensersatzansprüchen (J. Eastlake, Delta Society & R. Johnson, IAHAIO, persönliches Gespräch mit der Autorin, 2011).

Für den deutschsprachigen Raum änderte sich das zur Jahrtausendwende. Obwohl es keine offiziellen Daten zum Einsatz von Schulhunden gibt, zeigen die Registrierungen auf der bekanntesten themenbezogenen Internetseite (www.schulhundweb.de) und weitere Recherchen zu Hunden im Unterricht (Agsten 2009) im Laufe der letzten zehn Jahre eine exponentielle Zunahme. Im Jahr 2009 waren der Initiatorin von Schulhundweb.de und engagierten Schulhund-Lehrerin Lydia Agsten (2009), über 200 Schulhund-Lehrkraft-Teams aus Deutschland, Österreich und der Schweiz bekannt. Die Dunkelziffer mag um ein Vielfaches höher liegen, denn nicht alle Pädagogen, die mit Hund in der Schule arbeiten, sind am Austausch mit Gleichgesinnten oder der Wissenschaft interessiert. Möglicherweise treten sie aber auch aufgrund der immer noch mangelnden Akzeptanz von Schulhunden bei Schulbehörden und -ämtern bewusst nicht öffentlich in Erscheinung, also weder im Internet noch auf Tagungen. Dabei leisten eine fachspezifische Ausbildung und kollegialer Austausch wie auch Kenntnisse in Bezug auf wissenschaftliche Grundlagen einen wichtigen Beitrag zur Erreichung pädagogischer Ziele mittels Hund – ja, sie sind sogar unerlässlich für die professionelle hundegestützte Pädagogik.

2.1 Tiergestützte Interventionen

Die Arbeit mit Hunden in der Schule fällt unter den Überbegriff der tiergestützten Pädagogik. Was aber ist darunter genau zu verstehen? An Definitionen versuchten sich bereits verschiedene Autoren mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Gemäß den 2014 (revidierte Version 2018) von der International Association of Human-Animal Interaction Organisations (www.iahaio.org; s. auch www.aat-isaat.org) wird tiergestützte Pädagogik wie folgt definiert (dt. Übersetzung von Beetz/Olbrich 2015; 2018 von Hediger/Turner/Beetz).

Tiergestützte Pädagogik (oder Tiergestützte Erziehung): Tiergestützte Pädagogik (TGP) ist eine zielgerichtete, geplante und strukturierte Intervention, die von professionellen Pädagogen oder gleich qualifizierten Personen angeleitet und/oder durchgeführt wird. TGP wird von (durch einen einschlägigen Abschluss) in allgemeiner Pädagogik oder Sonderpädagogik qualifizierten Lehrpersonen entweder in Einzel- oder Gruppenarbeit durchgeführt. Lehrpersonen, die TGP durchführen, müssen Wissen über die beteiligten Tiere besitzen. Ein Beispiel für Tiergestützte Pädagogik durch einen Schulpädagogen sind Tierbesuche, die zu verantwortungsbewusster Tierhaltung erziehen sollen. Von einem Sonder- oder Heilpädagogen durchgeführte TGP wird auch als therapeutische und zielgerichtete Intervention angesehen. Der Fokus der Aktivitäten liegt auf akademi-schen Zielen, auf pro-sozialen Fertigkeiten und kognitiven Funktionen. Fortschritte der Schüler werden gemessen und dokumentiert. Ein Beispiel für TGP, die durch einen Sonderpädagogen durchgeführt werden kann, wäre ein hundegestütztes Lesetraining.

Von der tiergestützten Pädagogik abzugrenzen ist die tiergestützte Therapie:

Tiergestützte Therapie Tiergestützte Therapie ist eine zielgerichtete, geplante und strukturierte therapeutische Intervention, die von professionell im Gesundheitswesen (einschliessliche Psychologie), der Pädagogik oder der Sozialen Arbeit ausgebildeten Personen angeleitet oder durchgeführt wird. Fortschritte im Rahmen der Intervention werden gemessen und professionell dokumentiert. TGT wird von beruflich (durch Lizenz, Hochschulabschluss oder Äquivalent) qualifizierten Personen im Rahmen ihrer Praxis innerhalb ihres Fachgebiets durchgeführt und/oder angeleitet. TGT strebt die Verbesserung physischer, kognitiver, verhaltensbezogener und/oder sozio-emotionaler Funktionen bei individuellen Klienten an, entweder in Einzel-oder Gruppenarbeit.

Sowohl für TGP als auch TGT gilt, dass die durchführende Fachkraft (oder der Betreuer der Tiere unter Supervision dieser Fachkraft) adäquate Kenntnisse über das Verhalten, die Bedürfnisse, die Gesundheit und die Indikatoren/der Regulation von Stress der beteiligten Tiere besitzen.

Von TGT und TGP abgegrenzt werden tiergestützte Aktivitäten. Diese können zwar ebenso positive Auswirkungen haben, werden aber häufig von Ehrenamtlichen mit einem kurzen Training in AAA, jedoch ohne fachliche Ausbildung, zumeist unentgeltlich durchgeführt oder verfolgen keine spezifischen pädagogischen oder therapeutischen Ziele. Auch der Begriff tiergestützte Fördermaßnahmen, der allerdings ein bestimmtes Förderziel impliziert, ist zumindest im deutschen Sprachraum gebräuchlich.

2.2 Hundegestützte Interventionen

Die Arbeit mit Hunden in der Schule wird meist von Fachkräften mit pädagogischem Hintergrund und pädagogischer Zielsetzung durchgeführt und fällt daher in den Bereich tiergestützter Pädagogik, die auch andere Tierarten einschließt. Daher wird zur Differenzierung des Schulhund-Einsatzes inzwischen auch der Begriff hundegestützte Pädagogik verwendet. Nach Heyer/Kloke (2011, 17) wird damit „der systematische Einsatz von ausgebildeten Hunden in der Schule zur Verbesserung der Lernatmosphäre und individuellen Leistungsfähigkeit sowie des Sozialverhaltens der Schüler“ bezeichnet. Problematisch ist in dieser Definition die Begrenzung auf die Schule, da Pädagogik auch außerhalb der Schule und mit weiteren Zielsetzungen ausgeübt wird, z. B. in der stationären Jugendhilfe. Daher bietet obige Definition von tiergestützter Pädagogik (→ Kap. 2.1) mit Verwendung des Begriffs Hund statt Tier eine umfassendere Beschreibung.

Hundegestützte Pädagogik wird von einer Fachkraft mit einer pädagogischen bzw. heil-/sonder-/sozialpädagogischen Ausbildung und entsprechendem Fachwissen über Hunde durchgeführt. Die Intervention ist auf ein pädagogisches Ziel ausgerichtet, welches Bildung und/oder Erziehung betrifft. Die eingesetzten Hunde werden speziell für den Einsatz mit Menschen sozialisiert und ausgebildet.

Beim Hunde-Einsatz in Schulen – und darauf beschränken sich die folgenden Ausführungen – wird zwischen dem Schulhund (Präsenzhund) und dem Schulbesuchshund unterschieden. Wie bei AAT/AAE wird diese Unterscheidung anhand der Person, die den Hund führt, und anhand der Regelmäßigkeit des Einsatzes getroffen. Die folgenden Definitionen wurden im Rahmen von Diskussionsrunden des Österreichischen Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur zum Thema Hunde in der Schule erarbeitet (Kölbl-Tschulik 2014). Damit ist Österreich das erste Land, in dem die Schulbehörde sich offiziell positiv zur tiergestützten Pädagogik äußert und Empfehlungen hinsichtlich der Rahmenbedingungen (z. B. Ausbildung des Teams, Einsatzzeiten und Eignung des Hundes, Genehmigungen) gibt.

Der Schulhund (Präsenzhund) verbringt regelmäßig eine gewisse Zeit im Klassenraum und im Unterricht. Er wird von einer für den pädagogischen Hunde-Einsatz ausgebildeten Lehrperson geführt. Der Hund ist speziell auf seine Eignung getestet, entsprechend ausgebildet und wird regelmäßig im Einsatzort Schule überprüft. Zu den wichtigsten pädagogischen Zielsetzungen des Einsatzes von Schulhunden zählt ihr Beitrag zur Verbesserung des sozialen Gefüges in der Klasse, der Lehrer-Schüler-Beziehung, des Klassenklimas und der individuellen sozialen Kompetenz der Schüler.

(Schul-)Besuchshunde besuchen Schulklassen ein- oder mehrmals stundenweise. Sie werden von einer für den pädagogischen Hunde-Einsatz ausgebildeten, externen Begleitperson geführt. Die Hunde werden auf ihre Eignung getestet, entsprechend ausgebildet und regelmäßig überprüft. Zu den Zielsetzungen gehört die altersgerechte Wissensvermittlung über Hunde (adäquate Haltung, Pflege, Kosten und Ausbildung, insbesondere die Ausdrucksformen wie Körpersprache, Lautäußerungen) sowie über Tierschutzanliegen (z. B. tiergerechte Erziehung, Tierquälerei, Qualzucht u.ä.).

Des Öfteren ist auch von Therapiehunden in der Schule die Rede. Therapiehunde genießen eine spezielle Ausbildung und werden üblicherweise für therapeutische Ziele eingesetzt. Ist dies in der Schule der Fall, z. B. im Rahmen von Ergotherapie oder Physiotherapie, ist dieser Begriff korrekt. Sobald ein Hund dagegen primär pädagogisch in der Schule eingesetzt wird, sind die oben genannten Begrifflichkeiten Schulhund oder Schulbesuchshund eindeutiger, da es ansonsten Verwirrung darüber geben könnte, ob ein Pädagoge seinen Hund therapeutisch oder pädagogisch einsetzt. Hier sollte zumindest formal unterschieden werden, auch wenn es in der Praxis zugegebenermaßen Überschneidungen gibt.

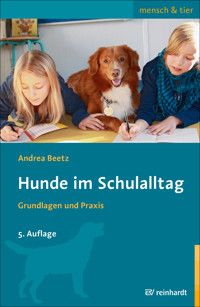

Abb. 1: Entspanntes Lesen und Lernen im Kontakt zum Hund

Allgemeine Schulpädagogik betrifft überwiegend die Arbeit in der Gruppe oder in Kleingruppen (d. h. mindestens zwei Schüler). Bei sonderpädagogischem Förderbedarf ist die Einzelbetreuung und -förderung weit verbreitet, zählt aber je nach Land möglicherweise bereits zu den therapeutischen Interventionen, die generell nicht mehr in den Aufgabenbereich der Schule fallen. Im Rahmen dieser Diskussion der Begrifflichkeiten sei angemerkt, dass ein Schulhund für den pädagogischen Einsatz keiner Therapiehunde-Ausbildung bedarf.

Die hundegestützte Intervention definiert sich über die Ausbildung des Menschen im Mensch-Hund-Team – auch, weil diese geregelt und je nach Land staatlich anerkannt ist, während in der Ausbildung des Hundes für den Einsatz in Therapie und Pädagogik bisher keinerlei offiziell anerkannte Normen gelten. Die Qualität der Ausbildungen und Qualifikation zertifizierter Schul- bzw. Therapiehunde variiert erheblich und kann daher nicht sinnvoll zur Beschreibung der tiergestützten Intervention herangezogen werden. Die Strukturierung der Intervention wird hauptsächlich vom menschlichen Partner beigesteuert und die Professionalität des Teams wird maßgeblich von diesem bestimmt. Das Tier ist Assistent, muss aber dennoch für den jeweiligen Einsatz geeignet und entsprechend ausgebildet sein.

Zum Weiterlesen

Agsten, L. (2009). HuPäSch: Hunde in die Schulen – und alles wird gut!? Norderstedt, Books on Demand-Verlag.

Heyer, M. und Kloke, N. (2011). Der Schulhund. Eine Praxisanleitung zur hundegestützten Pädagogik im Klassenzimmer. Nerdlen/Daun, Kynos-Verlag.

Jegatheesan, B., Beetz, A., Choi, G., Dudzik, C., Fine, A., Garcia, R. M., Johnson, R., Ormerod, E., Winkle, M. and Yamazaki, K. (2014). IAHAIO White Paper: The IAHAIO Definitions for Animal Assisted Intervention and Animal Assisted Activity and Guidelines for Wellness of Animals Involved. Published online: www.iahaio.org.

Der Schulhund im Einsatz

Zusammenfassung

Was macht ein Schulhund im Unterricht? Welche Voraussetzungen müssen für seinen Einsatz erfüllt sein? Welche Hunde eignen sich zum Schulhund? Und wozu ist das Ganze überhaupt gut?

Schulhunde gehen regelmäßig mit in den Unterricht und werden für pädagogische Ziele, wie z. B. die Verbesserung des Klassenklimas oder sozialen Problemverhaltens eingesetzt. Meist sind sie an wenigen Tagen pro Woche anwesend und werden nur in bestimmte Unterrichtseinheiten aktiv involviert. Bezüglich der Hunderassen findet sich eine große Bandbreite, da vor allem die Eignung des individuellen Tieres, nicht die Rasse an sich ausschlaggebend ist. Eine spezifische Ausbildung des Hundes und der Lehrkraft als Team ist notwendig, um optimale Effekte zu erzielen und um das Wohlergehen aller Beteiligten, der Menschen und der Tiere, zu gewährleisten. Zudem müssen Rahmenbedingungen in Bezug auf Genehmigungen, Versicherung, Hygiene und Allergien erfüllt werden.

Die Rückmeldungen von Kollegen, Schulleitung und Eltern auf einen gut organisierten Schulhund-Einsatz sind überwiegend sehr positiv, und die Schüler selbst sind begeistert von ihrem Schulhund. Die Erfahrungen zeigen, dass Sozialverhalten, Motivation, Konzentration, Klassenklima und Lust auf Schule durch die Anwesenheit des Schulhundes im Unterricht günstig beeinflusst werden. Diese positiven Wirkungen erklären, wieso sich der Schulhund im deutschsprachigen Raum immer größerer Beliebtheit erfreut – er wirkt in Bereichen, die Lehrer heute im Schulalltag immer häufiger als problematisch bewerten.

Der Begriff Schulhund umfasst eine große Bandbreite an Einsatzbereichen im Sinne der Schulform, der Art und Dauer des Einsatzes, aber auch an eingesetzten Hunden. Um die Rahmenbedingungen und Voraussetzungen für den professionellen Einsatz von Schulhunden besser darstellen zu können, werden diese anhand von aktuellen Daten zum Einsatz von Schulhunden diskutiert. Die hier vorgestellten Erkenntnisse stützen sich auf schriftliche Befragungen von Pädagogen, die mit Hund an einer Schule tätig sind. Dazu zählen Studien von Volk/Beetz (2007; 27 Lehrkräfte), Agsten (2009, durchgeführt 2007; 50 Lehrkräfte) und Marhofer/Beetz (in Vorb.; 77 Lehrkräfte mit 84 Schulhunden, neun Rektoren, davon zwei mit eigenem Schulhund, aus Deutschland, Österreich und der Schweiz). Soweit nicht anders angegeben beziehen sich die im Folgenden genannten Daten auf die Befragung von Marhofer, die im Jahr 2011 im Rahmen ihrer Dissertation an der Universität Bamberg durchgeführt wurde.

Aus den vorliegenden Daten und auch aus den daraus abzulesenden Veränderungen des Einsatzes von Schulhunden über die Zeit aufgrund eines wachsenden Erfahrungsschatzes lässt sich ableiten, auf wie viele Details bei einem professionellen Schulhund-Einsatz geachtet werden muss. Die gängige Praxis entspricht zwar überwiegend, aber leider nicht immer den Idealen der pädagogischen Professionalität und des Tierschutzes. Wie auch Agsten (2009) bemerkt, geht die positive quantitative Entwicklung des Einsatzes von Schulhunden im deutschsprachigen Raum nicht notwendigerweise mit einer entsprechenden Qualität einher.

3.1 In welchen Schulen und Klassen werden Schulhunde eingesetzt?

Vorstellbar und sinnvoll ist der Einsatz von Schulhunden in jeder Schulform und Klassenstufe. Sogar im Kindergarten kann ein Hund schon die sozio-emotionale Entwicklung unterstützen, und selbst in Berufsschulen mit Erwachsenen wirkt er sich positiv aus. Entsprechend haben Schulhunde Einzug in fast alle Schularten gehalten, wobei es durchaus Einsatzgebiete gibt, in denen sie häufiger anzutreffen sind.

Mit Abstand am häufigsten (>40 %) werden Schulhunde heute in Förderschulen eingesetzt (Marhofer in Vorb.). Darunter fallen alle sonderpädagogisch ausgerichteten Schulen, die Kinder mit Förderbedarf in den Bereichen Lernen oder emotionale, kognitive, motorische oder sprachliche Entwicklung oder aufgrund von Körperbehinderungen betreuen (Förderschulen). Am zweithäufigsten sind Schulhunde in der Grundschule anzutreffen (>30 %), während nur wenige (je ca. 10 %) an Haupt-/Mittelschulen sowie Gesamtschulen/sonstigen Schulformen eingesetzt werden. In Gymnasien oder Berufsschulen findet man Schulhunde dagegen kaum, was sich durch die Unterrichtsstrukturen mit meist stündlichem Klassenwechsel der Lehrkraft erklärt. Sinnvoll ist der Einsatz eines Schulhundes in allen Schularten, wobei er gerade für Kinder mit besonderem Förderbedarf, also dort, wo er auch in der Praxis am häufigsten zu finden ist, aufgrund seiner positiven Effekte am ehesten angezeigt ist.

Am häufigsten (65 %) finden sich Schulhunde in den Klassenstufen 1–4 und mit abnehmender Frequenz in den höheren Altersstufen. Nur 10 % der Hunde werden in den Jahrgangsstufen 11 und 12 eingesetzt. Überwiegend wird ein Hund immer nur in einer Klasse eingesetzt (Agsten 2007 in 2009). Jedoch ist ein Viertel der Hunde während eines Schuljahres auch in mehreren Klassen oder Schülergruppen anwesend. Ob dies für den Hund zumutbar ist, hängt sehr vom Wesen des Tieres und von der Einsatzart und -dauer ab.

Was bedeutet diese Verteilung der Einsatzorte in der Praxis für den Schulhund? Durch die Schulart ergibt sich, dass über ein Drittel der Hunde in Klassen mit maximal zwölf Schülern (Förderschule) und der Rest in zum Teil deutlich größeren Klassen mit bis zu 30 überwiegend sehr jungen Schülern (Grundschule) eingesetzt wird. Die meisten Schulhunde werden also entweder mit Kindern mit speziellen Bedürfnissen oder mit großen Klassen jüngerer Schüler konfrontiert, was eine besondere Eignung im Wesen und Stressresistenz des Hundes voraussetzt (→ Kap. 3.6). Zudem wird daraus deutlich, dass bestimmte Regeln im Umgang mit dem Hund für einen reibungslosen und soweit wie möglich stressarmen Einsatz unabdingbar sind (→ Kap. 4); Agsten 2009; Heyer/Kloke 2011; Vanek-Gullner 2007).

3.2 Wie häufig und lange ist der Hund mit in der Schule?

Wie viele Jahre kann ein Hund in der Schule eingesetzt werden, und wie häufig und lange sollte man einen Hund überhaupt mit in den Unterricht nehmen?

Wie so oft sind pauschale Aussagen hierzu schwer zu treffen, da die Einsatzorte und -formen sowie die individuelle Belastbarkeit des Hundes hierfür ausschlaggebend sind. Das spiegelt sich auch in der derzeitigen Praxis wider – dennoch können einige Vorgaben gemacht werden, die zumindest für den durchschnittlichen Schulhund akzeptabel sein sollten.

Altgediente Schulhunde mit mehr als zehn Jahren Erfahrung gibt es nur wenige (<10 %), nur jeder vierte Schulhund ist seit mehr als fünf Jahren im Dienst. Der Großteil der im Unterricht eingesetzten Hunde ist demnach jünger. Dies entspricht der Entwicklung der letzten Jahre, in denen eine deutliche Zunahme von Schulhunden im deutschsprachigen Raum zu verzeichnen war. Die Mehrzahl der Lehrer (70 %) griff erst zwischen 2007 und 2011 diese Idee auf und setzte, diesen Schluss lassen die Zahlen zumindest zu, vor allem jüngere Hunde ein.

Fast immer ist der Schulhund wirklich regelmäßig im Unterricht dabei und überwiegend läuft das Projekt Schulhund zeitlich unbefristet. Das spiegelt die durchaus wachsende Akzeptanz von Entscheidungsträgern und Eltern wider.

Im Übrigen scheint die Idee der tiergestützten Pädagogik ‚ansteckend‘, oder eben überzeugend, zu sein: Jede fünfte Lehrkraft mit eigenem Schulhund berichtet, dass außer ihr eine weitere Person mit Hund an der Schule arbeitet. Zudem bieten ca. 10 % der Schulen mit Schulhund auch therapeutisches Reiten oder Hippotherapie an. Jeder vierte Schulhund-Lehrer setzt heute schon mehr als einen Hund für die Arbeit in der Schule ein, zeitgleich oder abwechselnd, oftmals um die Anstrengung für den einzelnen Hund in einem akzeptablen Rahmen zu halten.

Die individuellen Einsatzzeiten der Schulhunde variieren beträchtlich. Das ist auch gut so, wenn es der Belastbarkeit der Hunde und dem Anforderungsgrad des Einsatzes entspricht. Gerade bei unerfahrenen Schulhund-Lehrern ist dies jedoch nicht immer der Fall – Enthusiasmus für die Methode der tiergestützten Pädagogik und eine ungenügende spezifische Ausbildung können zu einer Überforderung des Hundes führen.

In der heutigen pädagogischen Praxis ist ein Drittel der Hunde nur für einen Tag pro Woche in der Schule dabei, etwa die Hälfte für zwei oder drei Tage. Immerhin 10 % der Hunde gehen fünf Tage pro Woche mit in den Unterricht, jeweils die Hälfte davon verbringt dabei drei bis vier oder fünf bis acht Schulstunden pro Tag in der Klasse. Dieser Dauereinsatz ist zum Glück rückläufig (Agsten 2007 in 2009). Lange Einsatzzeiten pro Tag und auf Wochenstunden umgerechnet sind vor allem aufgrund der möglichen Stressbelastung des Hundes und damit auch der eingeschränkten pädagogischen Wirksamkeit (→ Kap. 12) äußerst kritisch zu bewerten.

Stressbelastung beim Schulhund

Allgemein können alle möglichen Reize bei Lebewesen Stress auslösen, also als Stressoren fungieren. Stress bedeutet zunächst eine Aktivierung der körpereigenen Stressachsen oder -systeme (siehe dazu auch →