6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Lyx.digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Kann man den Mann lieben, der einem die Hölle auf Erden bereitet hat?

Als Skye Sedgewick im stickigen Kofferraum eines fahrenden Autos aufwacht, rechnet sie mit ihrem sicheren Tod. Doch ihr Entführer lässt sie am Leben und verschleppt Skye stattdessen auf ein kleines Boot, wo er sie mehrere Wochen gefangen hält - Wochen voller Hunger, Demütigung, Schmerz und Angst. Auf hoher See und ohne Ziel hat Skye bald alle Hoffnung verloren, dass man sie findet und befreit. Und mit jedem anbrechenden Tag sehnt sie sich mehr nach Erlösung. Sie kann an nichts anderes mehr denken als den Tod - und an Esteban, den wichtigsten Menschen in ihrem Leben. Als Kinder waren sie einst unzertrennlich, bis Esteban von einem Tag auf den anderen einfach aus ihrem Leben verschwand. Skyes größter Wunsch war es, ihn eines Tages wiederzusehen, doch diese Hoffnung stirbt mit jedem Blick in die eiskalten Augen ihres Peinigers. Bis Skye erkennt, dass sie sich in diesen Augen schon einmal verloren und ihr Entführer sie nicht zufällig ausgewählt hat ...

"Ein absolutes Muss für alle, die nach etwas ganz Besonderem suchen. Diese Geschichte ist abgründig und düster, doch am Ende war es eine der wunderschönsten Liebesgeschichten, die ich je gelesen habe!" AESTAS BOOK BLOG

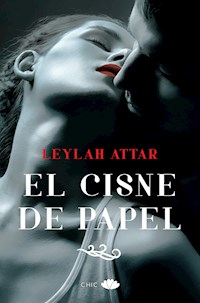

Dieser Roman ist bei LYX bereits als Paperback-Ausgabe unter dem Titel Paper Swan - Ich will dich nicht lieben erschienen

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 464

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Inhalt

TitelZu diesem BuchTeil 1 – Skye1234567891011Teil 2 – Esteban1213141516171819Teil 3 – Skye202122232425Teil 4 – Damian262728293031Teil 5 – Skye32333435EpilogDie AutorinImpressumLEYLAH ATTAR

Ich will dich nicht lieben

Ins Deutsche übertragenvon Patricia Woitynek

Roman

Zu diesem Buch

Als Skye Sedgewick im stickigen Kofferraum eines fahrenden Autos aufwacht, rechnet sie mit ihrem sicheren Tod. Doch ihr Entführer lässt sie am Leben und verschleppt Skye stattdessen auf ein kleines Boot, wo er sie mehrere Wochen gefangenhält – Wochen voller Hunger, Demütigung, Schmerz und Angst. Auf hoher See und ohne Ziel hat Skye bald alle Hoffnung verloren, dass man sie findet und befreit. Und mit jedem anbrechenden Tag sehnt sie sich mehr nach Erlösung. Sie kann an nichts anderes mehr denken als den Tod – und an Esteban, den wichtigsten Menschen in ihrem Leben. Als Kinder waren sie einst unzertrennlich, bis Esteban von einem Tag auf den anderen einfach aus ihrem Leben verschwand. Skyes sehnlichster Wunsch war es, ihn eines Tages wiederzusehen, doch diese Hoffnung stirbt mit jedem Blick in die eiskalten Augen ihres Peinigers. Bis Skye erkennt, dass sie sich in diesen Augen schon einmal verloren und ihr Entführer sie nicht zufällig ausgewählt hat …

TEIL 1

Skye

1

Es war ein guter Tag für Louboutins. Ich hatte nicht geplant, auf dem Laufsteg in den Tod mondäne Stilettos zu tragen, aber welch besseren Abgang könnte es geben, als in rot besohlten High Heels einen »Fick dich«-Abschiedsgruß an meinen Killer zu richten, wenn ich wirklich von einem blutrünstigen Psychopathen ermordet werden sollte?

Fick dich, Arschloch, weil du mich zum Opfer eines sinnlosen Verbrechens machst.

Fick dich, weil du mich zusätzlich demütigst, indem du mich dein Gesicht nicht sehen lässt, bevor du mir eine Kugel in den Kopf jagst.

Fick dich, weil die Kabelbinder so stramm sind, dass sie tief in meine Handgelenke einschneiden und blutige Male hinterlassen.

Und fick dich erst recht, weil niemand kurz vor seinem vierundzwanzigsten Geburtstag sterben will – die Haare frisch frisiert, die Fingernägel mit Gel-Lack perfekt designt –, auf dem Heimweg von einem Date mit einem Mann, der endlich »der Richtige« sein könnte.

Mein Leben war prädestiniert, eine fortlaufende Erfolgsgeschichte zu werden: Examen, Hochzeit, ein Haus, das es verdiente, in einem Hochglanzmagazin abgebildet zu werden, zwei perfekte Kinder. Doch nun kniete ich hier, mit einem Sack über dem Kopf und der kalten Mündung einer Schusswaffe im Genick. Aber das Allerschlimmste war, nicht zu wissen, warum das passierte, warum ich sterben musste. Andererseits, wann ergab so etwas schon einen Sinn? Steckte Willkür oder sorgfältige Planung dahinter? Ob Mord, Vergewaltigung, Folter oder Missbrauch – sind wir je fähig, das Warum zu begreifen, oder sehnen wir uns einfach nach Etikettierungen und Ablagefächern, um das Chaos zu organisieren, das wir nicht kontrollieren können?

Finanzieller Vorteil.

Psychische Störung.

Extremismus.

Hass auf Tussis mit Acrylnägeln.

Unter welchem dieser Motive würde meine Ermordung katalogisiert werden?

Hör auf, Skye. Noch bist du nicht tot. Denk nach.

Streng dein Gehirn an.

Der derbe, penetrante Geruch von Jute stieg mir in die Nase, während das Boot im Wasser schaukelte.

Was tust du dann, Skye?, hörte ich das Echo von Estebans Worten laut und deutlich in meinem Kopf.

Ich schlage zurück, und ich kämpfe hart.

Mir entfuhr ein Laut, halb Lachen, halb Schluchzen.

Nun hatte ich Esteban so lange ausgeblendet, aber jetzt stahl er sich unerwartet und unangekündigt wie immer in meinen Kopf, hockte am Rand meines Bewusstseins, als wäre es mein Schlafzimmerfenster.

Mir kam das Online-Quiz in den Sinn, das ich an diesem Morgen gemacht hatte:

An wen denkst du zuletzt, bevor du einschläfst?

Klick.

Das ist der Mensch, den du am meisten liebst.

Ich dachte an Marc Jacobs und Jimmy Choo und Tom Ford und Michael Kors. Nicht an Esteban. Niemals an Esteban. Denn im Gegensatz zu Kindheitsfreunden begleiteten die anderen mich durchs Leben. Ich konnte ihren Verlockungen erliegen, ihre glitzernden Kreationen nach Hause tragen und wusste beim Einschlafen, dass sie auch am nächsten Morgen noch da sein würden. Wie die Louboutins. Ich hatte mit mir gerungen, ob ich die fuchsienfarbenen mit den Fesselriemen oder die hochhackigen goldenen Pumps mit der halben D’Orsay-Silhouette wählen sollte. Wegen der messerscharfen Absätze war ich froh, mich für Letztere entschieden zu haben. Vor meinem geistigen Auge stellte ich mir die morgige Schlagzeile vor:

»KILLER-STILETTOS«

Das Foto würde einen gemeingefährlichen Lackabsatz zeigen, der in der Leiche meines Entführers steckte.

Ja, genau so würde es ausgehen, redete ich mir ein.

Atme, Skye. Du musst atmen.

Aber die Luft in dem Sack war schlecht und stickig, meine Lunge dem Kollaps nahe angesichts meines drohenden Verderbens. Erst allmählich begann ich zu begreifen, dass das hier wirklich passierte. Es war real. Wenn man bis dato ein behütetes Leben geführt hat, setzt ein Effekt ein, der einen vor dem Schock schützt und das Gefühl gibt, dass irgendjemand auch in dieser Situation eingreifen wird. Indem ich mich daran festklammerte, schöpfte ich daraus eine Art leichtfertigen Wagemut. Ich wurde geliebt, geschätzt und anerkannt. Ganz bestimmt würde mir irgendjemand zu Hilfe eilen und den Tag retten. Nicht wahr?

Ich hörte, wie der Hahn der Waffe gespannt wurde, und spürte den festen Druck des Laufs an meinem Hinterkopf.

»Warte!« Meine Kehle war wund, meine Stimme heiser, weil ich wie eine Irre geschrien hatte, als ich verschnürt wie ein Wildschwein im Kofferraum meines Autos zu mir gekommen war. Das wusste ich, weil er noch immer nach Tuberose und Sandelholz roch, von dem Parfum, das ich vor ein paar Wochen dort verschüttet hatte.

Der Angriff war auf dem Parkplatz erfolgt. Ich war gerade in mein himmelblaues Cabriolet gestiegen, als er mich herausgezerrt und frontal gegen die Motorhaube geschmettert hatte. Ich hatte gedacht, er würde meine Handtasche, mein Portemonnaie, meine Schlüssel, meinen Wagen nehmen. Vielleicht ein Schutzinstinkt; vielleicht fokussiert man sich automatisch auf das, von dem man will, dass es als Nächstes passiert.

Los, bedien dich und verschwinde.

Doch das war nicht geschehen. Er hatte es nicht auf meine Handtasche, mein Portemonnaie, meine Schlüssel oder meinen Wagen abgesehen. Sondern auf mich.

Es heißt, man sollte besser »Feuer« anstatt »Hilfe« rufen, doch ich bekam weder das eine noch das andere heraus, weil mir der mit Chloroform getränkte Lappen, den er mir auf Nase und Mund presste, den Atem nahm. Die Sache bei Chloroform ist die, dass es einen – anders als in Filmen – nicht sofort bewusstlos macht. Ich trat nach dem Angreifer und wehrte mich eine gefühlte Ewigkeit, bevor meine Arme und Beine erlahmten und es dunkel um mich wurde.

Ich hätte nicht schreien dürfen, als ich zu mir kam. Stattdessen hätte ich nach der Heckklappenentriegelung tasten, die Bremslichter herausdrücken oder irgendetwas anderes unternehmen sollen, was in späteren Interviews bei den Journalisten gut ankommen würde. Aber man kann die Panik nun mal nicht zum Schweigen bringen. Sie ist eine kreischende Furie, die mit Gewalt ins Freie drängt.

Es machte ihn wütend. Das merkte ich, als er anhielt und den Kofferraum öffnete. Obwohl mich das kalte blaue Licht der Straßenlampe hinter seiner Schulter blendete, merkte ich es. Um jeden Zweifel auszuräumen, zerrte er mich an den Haaren heraus und stopfte mir denselben Chloroformlappen in den Mund, mit dem er mich überwältigt hatte.

Ich würgte, als er mich zum Kai schleifte, meine Hände waren noch immer auf meinem Rücken gefesselt. Der süßliche, beißende Geruch war nicht mehr so stark, trotzdem wurde mir übel davon. Fast wäre ich an meinem Erbrochenen erstickt, bevor er den Lappen aus meinem Mund zog und mir einen Sack über den Kopf stülpte. Jetzt schrie ich nicht mehr. Er hätte mich ersticken lassen können, aber er wollte mich lebend, zumindest so lange, bis er erreicht hatte, was er mit meiner Entführung bezweckte. Wollte er mich vergewaltigen? Mich als Geisel nehmen und Lösegeld fordern? Ein ganzes Kaleidoskop schauriger Berichte aus den Fernsehnachrichten und Zeitungen wirbelte durch meinen Kopf. Selbstverständlich hatte ich immer einen Anflug von Mitleid empfunden, aber ich hatte nur den Sender wechseln oder umblättern müssen, um derlei Grauen auszublenden.

Doch dieses Grauen ließ sich nicht ausblenden. Ich hätte mir weismachen können, es wäre nur ein lebhafter Albtraum, wären da nicht die wunden Stellen an meiner Kopfhaut gewesen, wo er mir Haare ausgerissen hatte. Sie brannten wie die Hölle, aber Schmerz war gut. Er bewies mir, dass ich noch lebte. Und solange ich lebte, bestand Hoffnung.

»Warte«, sagte ich, als er mich auf die Knie zwang. »Ich tue alles, was du willst. Aber bitte … töte mich nicht.«

Ich hatte mich geirrt. Er wollte mich nicht lebend. Er würde mich weder einsperren noch ein Lösegeld fordern. Er würde mir nicht die Kleider vom Leib reißen und sich an meinem Leid ergötzen. Er hatte mich einfach nur hierher bringen wollen, wo immer hier sein mochte. Dies war der Ort, an dem er mich ermorden würde, und zwar, ohne es auf die lange Bank zu schieben.

»Bitte«, flehte ich. »Lass mich noch ein letztes Mal den Himmel sehen.«

Ich musste Zeit schinden, feststellen, ob es einen Ausweg gab. Und sollte dies wirklich das Ende sein, wollte ich nicht im Dunkeln sterben, betäubt von den giftigen Dämpfen der Angst und Verzweiflung. Mein letzter Atemzug sollte ein freier sein, erfüllt vom Duft des Ozeans, der Brandung und der Gischt. Ich wollte die Augen schließen und mir vorgaukeln, es wäre Sonntagnachmittag und ich ein zahnlückiges, kleines Mädchen, das mit MaMaLu Muscheln sammelte.

Einen Moment herrschte Stille. Ich kannte weder die Stimme meines Entführers noch sein Gesicht. Es gab kein Bild von ihm in meinem Kopf, es gab nur die dunkle Präsenz, die hinter mir lauerte wie eine riesige Kobra, die jeden Moment attackieren würde. Ich hielt den Atem an.

Er nahm mir den Sack ab, und ich fühlte die nächtliche Brise im Gesicht. Es dauerte einen Moment, ehe meine Augen sich orientiert und den Mond gefunden hatten. Doch dann sah ich sie, die perfekte, silberne Sichel. Es war derselbe Mond, zu dem ich als Kind beim Einschlafen hinaufgeblickt hatte, während ich MaMaLus Geschichten lauschte.

»Am Tag deiner Geburt war der Himmel von schweren Regenwolken verhangen«, hatte mein Kindermädchen erzählt und mir dabei übers Haar gestreichelt. »Wir waren für einen Sturm gewappnet, doch dann kam die Sonne heraus. Deine Mutter hielt dich ans Fenster, dabei bemerkte sie die goldenen Einsprengsel in deinen kleinen grauen Augen. Sie hatten an jenem Tag die Farbe des Himmels. Darum nannte sie dich Skye, amorcito.«

Seit Jahren hatte ich nicht an meine Mutter gedacht. Ich hatte keine Erinnerung an sie, da sie gestorben war, als ich noch klein war. Keine Ahnung, warum ich jetzt an sie dachte. Vielleicht, weil ich in wenigen Minuten selbst tot sein würde.

Bei dieser Vorstellung überlief es mich eiskalt. Ich fragte mich, ob ich sie auf der anderen Seite sehen würde. Würde sie mich begrüßen, wie es Leute in Talkshows manchmal kolportieren, die angeblich dort gewesen und wieder zurückgekehrt waren? Gab es überhaupt eine andere Seite?

Ich konnte die funkelnden Lichter der Wohnhochhäuser am Hafen sehen, den Verkehr, der sich gleich einer roten Schlange durch das Stadtzentrum wand. Wir befanden uns in einer verlassenen Marina, gegenüber der San Diego Bay. Ich dachte an meinen Vater, dem ich eingeimpft hatte, sich keine Sorgen zu machen, mich atmen und leben zu lassen. Ich war ein Einzelkind, und er hatte bereits meine Mutter verloren.

Ich fragte mich, ob er gerade auf der Terrasse zu Abend aß, die auf einer Klippe mit Ausblick auf eine stille Bucht in La Jolla thronte. Er beherrschte die Kunst, Rotwein zu trinken, ohne dabei seinen Schnurrbart zu benetzen, indem er nur die Unterlippe benutzte und leicht den Kopf neigte. Ich fing an, seinen buschigen grauen Schnäuzer zu vermissen, obwohl ich jedes Mal protestiert hatte, wenn er mich küsste. Dreimal auf die Wangen. Links, rechts, links. Immer. Ganz egal, ob ich gerade zum Frühstück herunterkam oder zu einer Weltreise aufbrach. Ich hatte ganze Schränke voller Designerschuhe und -taschen und sonstigem Firlefanz, aber das würde mir am meisten fehlen: Warren Sedgewicks drei Küsse.

»Mein Vater wird zahlen, was immer du verlangst«, sagte ich. »Ohne Fragen zu stellen.« Ich bettelte. Feilschte. Es fällt einem leicht, wenn man dem Tod ins Auge blickt.

Meine Beteuerung erntete keine Reaktion, außer dass der Kerl meinen Kopf nach unten stieß.

Mein Mörder hatte sich gut vorbereitet. Ich kniete auf einer großen Plane, die fast das gesamte Deck überzog. Die Ecken waren an Betonklötze angekettet. Ich stellte mir vor, wie er meinen Leichnam darin einrollte und irgendwo mitten im Ozean über Bord warf.

Mein Verstand wehrte sich mit aller Macht gegen dieses Bild, aber mein Herz … mein Herz kannte die Wahrheit.

»Lieber Gott, beschütze meine Seele. Und pass auf meinen Dad auf. Und auf MaMaLu und Esteban.« Es war ein Gebet aus der Vergangenheit, das ich seit Jahren nicht mehr gesprochen hatte, aber die Worte formten sich wie von selbst und strömten aus meinem Mund, als wollten sie mir Trost spenden.

In diesem Augenblick wurde mir klar, dass am Ende alle Verletzungen und Ressentiments und Entschuldigungen nicht mehr sind als Geistererscheinungen, die sich in Luft auflösen angesichts der Menschen, die man liebt und von denen man geliebt wird. Denn am Ende reduzierte sich mein Leben auf drei Küsse und drei Gesichter: das meines Vaters, das meines Kindermädchens und das ihres Sohnes – von denen ich zwei nicht mehr gesehen hatte, seit wir die Casa Paloma verlassen und uns über die trockene, staubige Straße davongemacht hatten.

An welche Menschen denkst du zuletzt, bevor du stirbst?

Ich kniff die Augen zusammen und machte mich auf das Klicken gefasst, die kalte, bleierne Unausweichlichkeit des Todes.

Das sind diejenigen, die du am meisten geliebt hast.

2

Es war dunkel. Stockdunkel. Die Art von tiefer, stiller, allumfassender Dunkelheit, die geradezu surreal anmutet. Ich war ihrer Leere hilflos ausgeliefert, meiner Wahrnehmung beraubt, ohne Hände oder Füße oder Haare oder Lippen. Es fühlte sich beinahe friedvoll an, wäre da nicht das dumpfe Pochen irgendwo in der Tiefe meines Körpers gewesen, das mich in Wellen überrollte, dabei stetig lauter und stärker wurde, bis es wie Donner in mir dröhnte.

Schmerz.

Ich blinzelte und stellte fest, dass meine Augen bereits offen waren, aber um mich herum war nichts – nichts über mir, nichts unter mir, nur der hämmernde Schmerz in meinem Kopf. Ich blinzelte wieder. Einmal. Zweimal. Dreimal. Nichts. Kein Umriss, kein Schatten, nicht einmal ein gespenstischer Schemen. Nur absolute, alles verschlingende Finsternis.

Ich fuhr auf.

In meinem Kopf.

In Wirklichkeit tat ich nichts dergleichen. Es war, als wäre mein Gehirn von meinem restlichen Körper getrennt worden. Ich konnte weder meine Arme oder Beine noch meine Zunge oder Zehen spüren. Aber ich konnte hören. Gott sei Dank, ich konnte hören, auch wenn es nur das Geräusch meines Herzens war, das so heftig wummerte, als wollte es mir aus der Brust springen. Jeder ungestüme Schlag verstärkte den Schmerz in meinem Kopf, als würden alle meine Nerven dort zusammenlaufen, in einer pulsierenden Blutlache.

Du kannst hören.

Du kannst atmen.

Schlimmstenfalls hast du dein Augenlicht verloren, aber du bist am Leben.

Nein.

Nein!!!

Lieber wäre ich tot als seiner Gnade ausgeliefert.

Was zur Hölle hat er mit mir gemacht?

Wo zur Hölle bin ich?

Ich hatte mich auf seine Kugel gefasst gemacht, aber nachdem ich mein Gebet gesprochen hatte, war für einen Moment Stille eingetreten. Er hatte eine Strähne meiner Haare genommen und sie beinahe ehrfurchtsvoll gestreichelt. Dann hatte er mir mit dem Griff seiner Pistole einen derart brutalenSchlag auf den Kopf versetzt, als wollte er mir den Schädel spalten. Die Skyline von San Diego hatte sich zur Seite geneigt und war hinter großen, schwarzen Klecksen verschwunden.

»Ich habe dir nicht erlaubt zu sprechen«, hatte er geblafft, als ich durch den Schlag nach vorn gekippt war. Ich war hart mit dem Gesicht auf dem Deck aufgeschlagen, während alles andere in quälend langsamer Zeitlupe abzulaufen schien.

Bevor meine Augen sich schlossen, erhaschte ich noch einen Blick auf seine Schuhe.

Weiches, von Hand bearbeitetes italienisches Leder.

Mit Schuhen kannte ich mich aus, und von dieser Qualität gab es nicht viele in der Gegend.

Warum hat er nicht abgedrückt?, wunderte ich mich noch, bevor ich das Bewusstsein verlor.

Bevor ich das Bewusstsein verlor.

Ich konnte nicht einschätzen, wie lange ich ohnmächtig gewesen war, doch die Frage beschäftigte mich noch immer. Wie ein Drache, der vor einem Höhleneingang saß und nicht weichen wollte, um mir mit seinem Feuer all die Ungeheuerlichkeiten entgegenzuspeien, die noch schlimmer wären als der Tod.

Warum hat er nicht abgedrückt?

Vielleicht plante er, mich – blind und betäubt – an sich zu binden.

Vielleicht wollte er mir meine Organe entnehmen und sie verkaufen.

Vielleicht hatte er mich schon ausgeweidet, und es war nur eine Frage der Zeit, bis die Narkose nachließe.

Vielleicht dachte er, er hätte mich getötet, und hatte mich lebendig begraben.

Der Schmerz verwandelte sich mit jedem weiteren Gedanken in Entsetzen, und Entsetzen ist ein noch heimtückischeres Biest als Panik. Es verschlingt einen mit Haut und Haar.

Ich spürte, wie ich mich tief in meinem Innersten verkroch.

Ich roch das Entsetzen.

Ich atmete das Entsetzen.

Das Entsetzen fraß mich bei lebendigem Leib auf.

Ich wusste, dass mein Entführer mir irgendetwas gegeben hatte, aber ich hatte keine Ahnung, ob die Lähmung vorübergehend oder dauerhaft sein würde.

Ich wusste nicht, ob ich vergewaltigt oder geschlagen oder grausig verstümmelt worden war.

Ich wusste nicht, ob ich es herausfinden wollte.

Ich wusste nicht, ob er zurückkommen würde.

Und falls er es tat, wusste ich nicht, ob dieser höllische Zustand, in dem ich mich momentan befand, nicht am Ende besser, sicherer oder leichter zu ertragen war.

Das Entsetzen verfolgte mich weiter durch das Labyrinth meines Bewusstseins, aber es gab einen Ort, an dem es mich niemals erwischen, wo ich immer in Sicherheit sein würde. Ich zog mich in diesen Winkel in meinem Kopf zurück und blendete bis auf MaMaLus Schlaflied alles aus.

Eigentlich war es kein Schlaflied, sondern ein Lied über bewaffnete Banditen, Angst und Gefahr. Aber die Weise, wie MaMaLu es sang, leise und verträumt, hatte mich immer beruhigt. Sie sang es auf Spanisch, doch ich erinnerte mich an die Bedeutung mehr als an die Worte.

Aus der Sierra Morena,

Cielito lindo, kommen sie herab,

Ein Paar schwarzer Äuglein,

Cielito lindo, um zu schmuggeln …

Ich sah mich selbst in einer Hängematte, über mir der blaue Himmel. Esteban schubste mich von Zeit zu Zeit an, während MaMaLu trällernd die Wäsche zum Trocknen aufhängte. Diese Nachmittagsschläfchen in den Gärten der Casa Paloma, mit meinem Kindermädchen und ihrem Sohn, waren meine frühesten Erinnerungen. Kolibris schwirrten über rotem und gelbem Hibiskus, und aus dichten, struppigen Hecken wucherte Bougainvillea.

Ay, ay, ay, ay,

Sing und weine nicht,

Denn singend erfreuen sich,

Cielito lindo, unsre Herzen …

MaMaLu sang, wenn Esteban oder ich uns wehgetan hatten. Sie sang, wenn wir nicht einschlafen konnten. Sie sang, wenn sie glücklich war, und sie sang, wenn sie Kummer hatte.

Canta y no llores

Sing und weine nicht …

Aber ich konnte die Tränen nicht zurückhalten. Ich weinte, weil ich nicht singen konnte. Ich weinte, weil meine Zunge die Worte nicht formen konnte. Ich weinte, weil MaMaLu und der blaue Himmel und die Kolibris die Finsternis in Schach hielten. Ich weinte, während ich mich an ihnen festhielt, und ganz allmählich wich das Entsetzen.

Ich öffnete die Augen und atmete tief ein. Noch immer umfing mich Dunkelheit, aber ich nahm eine konstante schaukelnde Bewegung wahr. Vielleicht erwachten meine Sinne zum Leben. Ich versuchte, die Finger zu krümmen.

Bitte.

Bewegt euch.

Funktioniert.

Nichts.

Mein Kopf dröhnte noch von dem Schlag, den mein Entführer mir versetzt hatte, aber neben dem Bumm-Bumm-Bumm hörte ich Stimmen, und sie kamen näher.

»Fahren Sie oft durch Ensenada?«, fragte eine Frau.

Ich verstand nicht die ganze Antwort, aber die Stimme war tiefer und definitiv männlich.

»… noch nie angehalten«, sagte der Mann.

Die Stimme des Kidnappers, sie hatte sich mir tief eingeprägt, zusammen mit seinen Schuhen.

»Ist keine große Sache. Nur eine stichprobenhafte Überprüfung … die Grenze überqueren.« Die Stimme der Frau wurde leiser und wieder lauter. »Ich muss mich vergewissern, dass die Seriennummer des Boots mit der auf dem Motor übereinstimmt.«

Die Grenze.

Ensenada.

Scheiße.

Auf einmal ergab die Schaukelbewegung Sinn. Ich war auf einem Boot, vermutlich demselben, auf das er mich verschleppt hatte. Wir befanden uns in Ensenada, dem etwas über hundert Kilometer südlich von San Diego gelegenen Eingangshafen nach Mexiko, und bei der Frau handelte es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine Zollbeamtin.

Mein Herzschlag beschleunigte sich.

Das ist sie, Skye! Deine Chance zu entkommen!

Mach sie auf dich aufmerksam! Du musst sie auf dich aufmerksam machen!

Ich schrie aus Leibeskräften, brachte jedoch keinen Ton heraus. Was immer er mir gegeben hatte, hatte meine Stimmbänder gelähmt.

Ich hörte Schritte über mir, woraus ich folgerte, dass ich mich in einer Art Frachtraum unter Deck befand.

»Sie bestätigen also, dass Sie Damian Caballero sind?«

»Da-mi-an«, korrigierte er. »Nicht Day-mi-jen.«

»Nun, es scheint alles in Ordnung zu sein. Ich mache schnell noch ein Foto von der Schiffsnummer am Rumpf, dann können Sie weiterfahren.«

Nein! Ich würde die Gelegenheit nicht verstreichen lassen!

Ich konnte weder schreien noch treten, aber ich stellte fest, dass ich wippen konnte, also tat ich es. Von links nach rechts, von einer Seite zur anderen. Ich schaukelte schneller und fester, ohne zu wissen, ob ich gegen irgendetwas stoßen oder es überhaupt einen Unterschied machen würde. Beim sechsten oder siebten Mal hörte ich etwas über mir knirschen, als würde Holz gegen Holz reiben.

Oh, bitte.

Bitte, bitte, bitte, bitte.

Obwohl mir dabei schwindlig wurde, bündelte ich meine ganze Kraft.

Ein dumpfes Rumsen ertönte, und urplötzlich war es nicht mehr ganz so dunkel.

»Was war das?«, erkundigte sich die Frau.

»Ich habe nichts gehört.«

»Es klang, als käme es von unten. Dürfte ich nachsehen?«

Ja!

»Was verstauen Sie hier?« Ihre Stimme war jetzt klarer zu vernehmen.

Sie war nah.

Sehr nah.

»Taue, Ketten, Angelausrüstung …«

Langsam konnte ich nur Zentimeter über meinem Gesicht schwache, vertikale Linien ausmachen.

Ja! Ich kann sehen! Meinen Augen fehlt nichts!

Ich hörte, wie ein Riegel geöffnet wurde, dann strömte herrliches, blendend helles Licht in den Raum, und ich hätte am liebsten geweint.

Ich versuchte, meine Augen auf die Schlitze auszurichten, durch die das Licht fiel. Allem Anschein nach lag ich auf dem Boden, gefangen unter Holzplanken.

Die Silhouette eines Mannes erschien auf der Treppe, gefolgt von einer weiteren Gestalt.

Ich bin hier!

Wie von Sinnen schuckelte ich hin und her.

»Sieht aus, als wäre eine Ihrer Kisten umgefallen«, bemerkte die Zollbeamtin.

Ich habe sie umgeworfen. Finden Sie mich! Bitte, finden Sie mich!

»Ja.« Er kam auf mich zu. »Ich muss sie besser befestigen.« Er stemmte das Bein gegen meine Kiste, damit sie sich nicht bewegte.

Durch die Schlitze im Deckel konnte ich die Frau jetzt deutlich erkennen – zwar nicht alles von ihr, aber ihre Hände und ihren Oberkörper. Sie hatte irgendwelche Formulare dabei, und an ihrem Gürtel hing ein Walkie-Talkie.

Ich bin hier.

Schau doch von deinem Klemmbrett hoch. Dann siehst du das Licht, das sich in meinen Augen spiegelt.

Noch ein Schritt nach vorn, und du bemerkst mich.

Ein. Lausiger. Schritt.

»Brauchen Sie Hilfe?«, fragte sie, als der Mann die Kiste hochhob, die ich umgekippt hatte, und sie wieder auf meine wuchtete.

Ja! HILFE! Hilf mir, du blöde Kuh!

»Danke, geht schon«, wiegelte er ab. »Ein Stück Seil, ein paar Haken … schon kanns wieder losgehen. Alles an seinem Platz.«

»Das sind ganz schön große Kisten. Sie rechnen mit einem guten Fang?«

Ich hörte ihre Schritte auf der Treppe.

Nein! Komm zurück!

Es tut mir leid, dass ich dich eine blöde Kuh geschimpft habe.

Geh nicht weg.

BITTE!

GEH NICHT WEG!

»Gelegentlich ziehe ich einen echt dicken Fisch an Land«, antwortete er.

Sein selbstgefälliger Ton jagte mir einen Schauer über den Rücken.

Dann schloss er die Tür, und ich war wieder in pechschwarzer Dunkelheit gefangen.

3

Ich kroch durch einen Tunnel aus Sandpapier. Bei jeder Bewegung verfing sich meine Haut an der rauen, trockenen Oberfläche.

Schrapp, schrapp, schrapp.

Das Geräusch meiner Zellen, die Schicht um Schicht weggeschmirgelt wurden. Meine Knie, mein Rücken, meine Schultern – alles war offen, aber ich fühlte die warme Sonne. Wenn ich einfach darauf zuhielt, würde ich es nach draußen schaffen. Ich krabbelte unermüdlich weiter, und bald schon hatte ich genügend Platz zum Stehen. Ich war von Schotter umgeben.

Meine Absätze versanken in kleinen Steinen und Kieseln.

Knarps, knarps, knarps.

Ich ging weiter. Mir tat alles weh, aber ich stakste dem Licht entgegen. Dann plötzlich fiel es auf mich und um mich herum, so hell und strahlend, dass ich die Augen zusammenkneifen musste. Ich wachte blinzelnd auf und atmete tief durch.

Mann. Das war mal ein schauriger Albtraum gewesen. Ich lag sicher im Bett, und die Sonne schien zum Fenster herein. Seufzend kuschelte ich mich wieder unter die Decke. Ein paar Minuten noch, dann würde ich nach unten sausen und mir meine drei Küsse abholen, bevor mein Vater zur Arbeit ging. Von jetzt an würde ich sie nicht mehr als selbstverständlich betrachten.

Knarps, knarps, knarps.

Ich runzelte die Stirn.

Das Geräusch sollte mir eigentlich nicht in die Realität folgen.

Ich ließ die Augen zu.

Die Decke fühlte sich ungewohnt rau und kratzig an, nicht wie mein weicher Seidenbezug.

Und das Fenster, das ich kurz erspäht hatte, war klein und rund. Als gehöre es zu einem Boot.

Außerdem hatte ich Schmerzen. Jetzt spürte ich sie. Mir tat alles weh. Mein Kopf fühlte sich schwer und benommen an, die Zunge klebte am Gaumen.

Knarps, knarps, knarps.

Was immer das für ein Geräusch war, es verhieß nichts Gutes. Es kam von irgendwo hinter mir, und ich wusste, dass es schlecht und böse war und mich zurück in die Hölle zerren würde.

»Wird auch Zeit«, sagte es.

Scheiße! Scheiße! Scheiße!

Da-mi-an.

Damian Caballero, seines Zeichens Haareausreißer, Schädelzertrümmerer, Komaverursacher.

Er war hier, und er war real.

Ich kniff die Augen zusammen. Normalerweise wäre mir bestimmt eine Träne entschlüpft, aber meine Augen waren zu trocken, meine Lider fühlten sich an wie Schmirgelpapier. Alles an mir fühlte sich wund und geschunden an, innen wie außen. Kein Wunder, dass ich von einem Tunnel aus Sandpapier geträumt hatte. Vermutlich war ich dehydriert. Keine Ahnung, wie lange ich ohnmächtig gewesen war oder was die Nebenwirkungen der Droge waren, mit der er mich betäubt hatte.

»Hast du … was hast du mit mir gemacht?« Meine Stimme klang merkwürdig, trotzdem war ich nie zuvor dankbarer gewesen, sie zu hören. Dasselbe galt für meine Arme, meine Beine und meinen restlichen Körper. Mein Kopf pochte, meine Knochen schmerzten, aber ich war noch in einem Stück und würde niemals wieder meinen Bauch hassen oder meinen Hintern oder die Dellen in meinen Oberschenkeln.

Damian gab keine Antwort. Er war noch immer hinter mir, meinem Blick verborgen, und fuhr fort, irgendetwas zu tun, das ich nicht sehen konnte.

Knarps, knarps, knarps.

Ich fing an zu zittern, doch ich unterdrückte das Wimmern, das mir in die Kehle stieg.

Damian trieb ein geduldiges Psychospiel mit mir – er hatte die totale Kontrolle, während ich nicht wusste, was als Nächstes passieren würde, geschweige denn wann oder wo oder warum.

Ich zuckte zusammen, als er einen Stuhl neben mich schob. Darauf befanden sich eine Schüssel mit irgendeinem Eintopfgericht, ein Kanten Brot, der aussah, als wäre es einfach vom Laib gerissen worden, und eine Flasche Wasser. Bei dem Anblick fing mein Magen an zu knurren. Es kam mir vor, als hätte ich seit Tagen nichts gegessen, und obwohl ich es ihm am liebsten um die Ohren gehauen hätte, war ich schlichtweg am Verhungern. Ich hob den Kopf und ließ ihn wieder sinken. Die Bewegung in Kombination mit dem Schaukeln des Bootes machte mich schwindlig und desorientiert. Ich versuchte es wieder, langsamer dieses Mal, und stützte mich erst mit den Ellbogen ab, bevor ich mich aufsetzte.

Knarps, knarps, knarps.

Was zum Teufel war das?

»Ich würde mich nicht umdrehen, wenn ich du wäre«, sagte er.

Interessant. Ich sollte also sein Gesicht nicht sehen. Warum kümmerte ihn das, wenn er vorhatte, mich zu töten? Es würde nur dann eine Rolle spielen, wenn er verhindern wollte, dass ich ihn identifizieren könnte.

Ich wirbelte zu ihm herum, auch wenn mir dabei die Sicht verschwamm. Vielleicht war ich verrückt, aber ich wollte ihn anschauen, ihn mir bis ins kleinste Detail einprägen, damit ich diesen Bastard festnageln könnte, sollte sich die Chance dazu jemals ergeben. Und falls er mich tötete, sollte es eben so sein. Zumindest hätte ich dann einen leichten Ausgleich geschaffen.

Ich kenne dein Gesicht. Bäng-bäng.

Besser als: Ich habe keine Ahnung, womit ich das verdiene. Bäng-Bäng.

Er zeigte nicht die geringste Reaktion auf meinen Ungehorsam. Stattdessen blieb er einfach sitzen, tauchte die Finger in die Tüte in seiner Hand und warf sich irgendetwas in den Mund.

Knarps, knarps, knarps.

Eine Baseballkappe verdeckte seine Augen, aber ich wusste, dass er mich beobachtete. Mich überlief ein Frösteln, als ich begriff, dass er sich Zeit ließ, um mir meine Strafe zuzumessen, wie seine Finger betasteten, was er da aß, bevor er es mit den Zähnen zermalmte.

Keine Ahnung, was ich erwartet hatte. Zwar hatte ich ihn schon die ganze Zeit gehasst, aber nun hasste ich ihn sogar noch mehr. Ich hatte mir jemand völlig anderen vorgestellt, einen Mann, der äußerlich genauso gemein und hässlich war wie innerlich. Das wäre mir sinnvoll erschienen. Aber das hier nicht. Nicht jemand so Gewöhnliches, an dem man auf der Straße vorbeilaufen würde, ohne auch nur zu ahnen, dass man gerade dem ultimativen Bösen begegnet war.

Damian war jünger als gedacht – älter als ich zwar, aber nicht der angegraute, hartgesottene Gangster, den ich mir vorgestellt hatte. Er war von durchschnittlicher Statur und Größe, dabei aber enorm stark. Ich musste es wissen, immerhin hatte ich mich auf dem Parkplatz wie eine Wildkatze mit Tritten und Fäusten gegen ihn zur Wehr gesetzt. Jeder Zentimeter von ihm war kalter, harter Stahl. Ich fragte mich, ob das in seiner auf Entführungen, vorgetäuschte Hinrichtungen und dem Schmuggel von Mädchen über die Grenze spezialisierten Branche Voraussetzung war.

Er hakte seinen Fuß um den Stuhl und zog ihn zu sich heran. Die glänzenden, von Hand gefertigten Schuhe waren verschwunden. Er trug jetzt hässliche nullachtfünfzehn Bootsschuhe, eine hässliche nullachtfünfzehn Sporthose und ein hässliches nullachtfünfzehn T-Shirt. Er verzog spöttisch die Lippen, als wäre er sich meiner abwertenden Einschätzung bewusst und würde sie sogar genießen. Und ob dieses Arschloch es genoss.

Er riss das Brot in zwei Hälften, tunkte es in den Eintopf, bis es sich mit der dicken, braunen Soße vollgesogen hatte, und biss hinein. Dann lehnte er sich zurück und kaute bedächtig, während ich ihn beobachtete. Es war Sauerteigbrot, das konnte ich riechen. Fast meinte ich, die knusprige Kruste zu schmecken, dicht gefolgt von dem würzigen Aroma des Teigs, der in meinem Mund schmolz. Der Dampf, der aus der Schüssel aufstieg, war für meinen Magen eine Verheißung von Karotten, Zwiebeln und zart-mürben Fleischstücken – und Damian hatte nicht die geringste Absicht, diese Verheißung zu erfüllen. Das wusste ich jetzt. Dies war meine Strafe, weil ich mich trotz seiner Warnung zu ihm umgedreht hatte. Ohne Zweifel würde er mich zusehen lassen, wie er sich das für mich bestimmte Essen bis zum letzten Rest einverleibte.

Besonders übel war, dass er nicht einmal scharf darauf zu sein schien. Er wirkte so gesättigt, als ob er sich jeden verdammten, köstlichen Bissen reinzwingen müsste, während mein Magen laut protestierte und mir vor quälendem Hunger schwindlig wurde. Meine Lippen zuckten jedes Mal, wenn er das Brot in dem Eintopf kreisen ließ und damit Soße und sanft geschmorte Gemüsestücke aufnahm. Unfähig, den Blick abzuwenden, beobachtete ich, wie er die Schüssel leerte. Ich fühlte mich wie ein halb verhungerter Hund, der nur darauf wartete, sich auf einen herabgefallenen Krümel zu stürzen, aber es war nichts übrig. Mit dem letzten Rest Brot wischte Damian die Schüssel sauber, dann stand er auf, öffnete die Wasserflasche und hielt sie über mich.

Oh, Gott. Ja. Ja.

Ich streckte ihm meine Hände hin, als er anfing zu schütten, meine trockenen, rissigen Lippen in freudiger Erwartung des ersten, durststillenden Tropfens.

Das Wasser kam. Allerdings hielt Damian seine Hand, mit der er gegessen hatte, über mich, sodass das Wasser durch seine schmutzigen Finger rann, bevor es zu mir gelangte. Ich hatte keine andere Wahl. Ich musste die Demütigung hinnehmen oder mit meinem Durst leben.

Ich schloss die Augen und trank. Weil ich nicht anders gekonnt hätte, selbst wenn ich es gewollt hätte. Ich trank, weil ich ein verdurstendes, geschundenes Tier war. Doch hauptsächlich trank ich, weil ein dummer irrationaler Teil von mir, der dumme irrationale Schlaflieder sang, noch immer Hoffnung hegte. Ich trank, bis nur noch ein dünnes Rinnsal kam. Und als Damian die leere Plastikflasche auf die andere Seite des Raums warf, sah ich zu, wie sie über den Boden kullerte, und hoffte, dass er sich verziehen würde, damit ich meine Zunge hineinstecken und auch noch die letzten Tropfen ergattern könnte.

Ich dachte an die mit Swarovski-Steinen besetzte Flasche Bling H2O, die Nick und ich bei unserem letzten Date kaum angerührt hatten. Er war gerade zum Assistenten des Bezirksstaatsanwalts ernannt worden, und am nächsten Morgen stand sein erster offizieller Fall an. Es war eine Feier gewesen, die nach etwas Alkoholfreiem verlangte, dem aber trotzdem die perlende Spritzigkeit eines frisch geköpften Champagners anhaftete. Ich hätte diese wunderschöne, wie mit Reif bedeckte Flasche Sprudelwasser austrinken und mit Nick nach Hause gehen sollen. Niemals hätte ich mich allein auf den Parkplatz begeben dürfen.

Ich schaute zu meinem Entführer hoch. Er wischte sich die Hände an seiner Sporthose ab, und ich nutzte die Gelegenheit, um meine Umgebung in Augenschein zu nehmen. Es war eine kleine Kabine mit einem breiten Bett. Einbauschränke aus dunklem Holz säumten die Wände. Ich vermutete, dass sie als zusätzlicher Stauraum dienten. Es gab ein Fenster (nicht groß genug, um hindurchzukriechen), eine Deckenluke, durch die jede Menge Licht hereinfiel (die jedoch festgeschraubt war), und eine Tür. Selbst wenn ich es hier herausschaffen würde, waren wir immer noch auf einem verflixten Boot mitten im Ozean. Und nirgendwo ein Versteck.

Mein Blick glitt wieder zu Damian. Er beobachtete mich unter seiner Baseballkappe. Sie war dunkelblau und mit den weißen Initialen »SD« bestickt – dem offiziellen Emblem der San Diego Padres. Offenbar stand er auf Baseball. Wahlweise trug er sie nur, weil die Initialen ihn perfekt beschrieben:

Sadistischer Drecksack.

Und falls er wirklich ein Fan der Padres war, standen sie eben für Sensationeller Dummkopf, weil das Team es noch immer nicht in die World Series geschafft hatte, obwohl mein Vater bei jedem Saisonstart aufs Neue voller Hoffnung war.

Viel Glück, San Diego Padres. Hals- und Beinbruch!

»Versuch irgendetwas Dummes, und ich brech dir die Beine.« Damian schnappte sich die leere Schüssel und marschierte zur Tür.

Ich hätte ihm mit dem Stuhl eins über den Schädel ziehen sollen.

Ich hätte mich auf ihn stürzen, dabei die Schüssel zerbrechen und ihn mit einer Scherbe erstechen sollen.

»Bitte«, sagte ich stattdessen. »Ich muss auf die Toilette.«

Ich konnte an nichts anderes denken als daran, meine Blase zu entleeren. Ich bestand nur noch aus Hunger, Durst und Körperfunktionen. Und ich war vollkommen abhängig von ihm. Worte wie »bitte« und »danke« kommen ganz automatisch, wenn man jemandes Gnade ausgeliefert ist. Auch wenn man ihn hasst wie die Pest.

Er bedeutete mir aufzustehen. Meine Beine zitterten so stark, dass ich mich an ihm abstützen musste. Ich trug noch immer dieselben Klamotten – ein cremefarbenes Top aus Seidengeorgette und eine dreiviertellange, schmal geschnittene Hose, die allerdings kaum mehr wiederzuerkennen war. Isabel Marants Pariser Chic sah aus wie nach einer wilden Nacht mit Rob Zombie.

Damian führte mich einen schmalen Gang entlang. Auf der rechten Seite befand sich ein kleines Bad mit einer Duschkabine, einem Waschtisch und einer Toilette. Ich wollte die Tür hinter mir schließen, doch er schob den Fuß dazwischen.

»Ich kann nicht pinkeln, wenn du zusiehst.«

»Ach, nein?« Er machte Anstalten, mich zurück in die Kabine zu ziehen.

»Warte.« Gott, wie ich ihn hasste. Ich hasste ihn mehr, als ich je gedacht hätte, dass ich einen Menschen hassen könnte.

Er wartete an der Tür, machte sich aber nicht die Mühe, sich abzuwenden. Damian wollte sichergehen, dass ich mir meiner Lage bewusst war: Ich zählte nicht, hatte keinerlei Mitspracherecht, durfte nicht auf Privatsphäre, Gnade, Anstand oder Rücksichtnahme hoffen. Ich war seine Gefangene und würde nach seiner Pfeife tanzen.

Ich tapste zur Toilette, dankbar dafür, dass der Waschtisch Damian etwas die Sicht auf mich nahm. Als ich meine Hose öffnete, bemerkte ich zum ersten Mal die Kratzer. Meine Haut musste gegen die Seiten der Kiste gerieben haben, in die er mich gepfercht hatte. Ich berührte meinen Hinterkopf und ertastete eine hühnereigroße Beule, die unaufhörlich pochte, seit ich zu mir gekommen war. Meine Beine protestierten, als ich mich setzte, und an meinen Knien prangten violette Blutergüsse, weil ich so lange in der Holzkiste herumgeschubst worden war. Aber das Schlimmste war, dass ich zuerst nicht Wasser lassen konnte, und als es dann doch ging, brannte es wie Säure. Es kam nicht viel, wahrscheinlich war ich zu dehydriert, trotzdem blieb ich noch eine Weile sitzen und atmete ein paar Mal tief durch, bevor ich mich abwischte, aufstand und die Hose hochzog. Ich wollte mir gerade die Hände waschen, als mein Blick auf mein Spiegelbild fiel.

»Was zur Hölle?« Ich fuhr zu Damian herum. »Was hast du mit mir gemacht?«

Er schaute mich weiter so ausdruckslos an, als hätte er mich nicht gehört oder als wäre ich einer Antwort nicht würdig.

Ich sah wieder in den Spiegel. Er hatte meine lange blonde Mähne einfach mit einer stumpfen Schere abgesäbelt und mit irgendeiner ätzenden Farbe aus dem Drogeriemarkt tintenschwarz gefärbt. Aus den dunklen Haaren blitzten noch ein paar blonde Strähnen hervor, sodass es aussah, als trüge ich eine billige Gothic-Perücke. Meine grauen Augen, die stets die Aufmerksamkeit auf mein Gesicht gelenkt hatten, verblassten neben dem krassen Schwarz. In Kombination mit meinen hellen Wimpern und Brauen sah ich aus wie eine lebende Tote.

Meine Nase und meine Wangen waren aufgeschürft. Über meinen Ohren, wo er mir Haarbüschel ausgerissen hatte, hafteten Rinnsale inzwischen getrockneten Blutes. Meine Augen waren von tiefen, blauen Schatten unterlegt, und meine Lippen sahen so wund und rissig aus, wie sie sich anfühlten.

In meinen Augen brannten ungeweinte Tränen. Ich brachte diese Person nicht mit dem Mädchen unter einen Hut, das ich noch vor ein paar Tagen gewesen war, jenem Mädchen, nach dem sich an seinem vierundzwanzigsten Geburtstag alle den Hals verrenken sollten. Mein Vater musste inzwischen wissen, dass ich verschwunden war. Niemals hätte ich mir die Geburtstagsparty entgehen lassen, die er für mich schmeißen wollte. Bestimmt hatte er mit Nick gesprochen, der letzten Person, mit der ich zusammen gewesen war. Ich konnte nicht einschätzen, wie viele Tage seitdem vergangen waren, aber mein Vater würde hundertprozentig nach mir suchen. Er würde die besten Leute anheuern und nicht aufgeben, bis er mich gefunden hätte. Falls er meinen Wagen an dem Kai aufgespürt hatte, würde er bereits in Betracht ziehen, dass ich auf einem Boot sein könnte. Dieser Gedanke tröstete mich. Vielleicht war er schon in der Nähe, und ich musste nichts weiter tun, als etwas Zeit zu schinden, damit er uns einholen konnte.

Ich fasste unter meine Bluse und seufzte vor Erleichterung. Die Halskette, die mein Vater meiner Mutter anlässlich meiner Geburt geschenkt hatte, war noch da. Nach ihrem Tod war sie an mich gegangen, und ich hatte sie seither immer getragen. Es war eine schlichte Goldkette mit einem runden Medaillon, dessen durchsichtiges Glas sich wie ein Buch öffnen ließ. Darin befanden sich zwei seltene Edelsteine – Alexandriten – und eine rosarote Conchperle.

»Hier.« Ich nahm sie ab und wedelte damit vor Damian herum.

Ich hoffte nicht darauf, sie für meine Freiheit einzutauschen, da er sie mir einfach wegnehmen konnte, aber wenn es mir gelänge, ihn mit dem Versprechen auf mehr zu ködern und in ihm den Appetit auf einen finanziellen Ausgleich zu wecken, könnte ich vielleicht Zeit gewinnen und aufschieben, was immer er für mich in petto hatte.

»Die ist viel Geld wert«, sagte ich.

Erst schien er nicht darauf anzuspringen, doch plötzlich fiel die Gleichgültigkeit von ihm ab. Sein ganzer Körper verspannte sich, und er nahm die Kappe ab. Es war eine seltsame Geste, eher die eines Mannes, der gerade von jemandes Tod erfahren hat. Vielleicht tat er es aus Ehrfurcht, als würde er etwas Großes, Schönes und Heiliges betrachten. Jedenfalls griff er behutsam nach der Kette, dann baumelte sie zwischen seinen Fingern.

Er hielt sie ins Licht, und da sah ich zum ersten Mal seine Augen. Sie waren dunkel. Schwarz. Aber eine Art von Schwarz, wie ich es nie zuvor gesehen hatte. Schwarz stand für sich allein. Es kannte keine Abstufungen. Schwarz war absolut und undurchdringlich. Es absorbierte sämtliche Farben. Wenn man in Schwärze hinabstürzte, verschluckte sie einen ganz. Dennoch war dies hier eine andere Art von Schwarz. Schwarzes Eis und glühende Kohle. Brunnenwasser und Wüstennacht. Dunkles Unwetter und glasklare Stille. Es war Schwarz im Kampf gegen Schwarz, entgegengesetzt und polar und trotzdem … reines Schwarz.

Ich konnte die Reflexion der Kette meiner Mutter in Damians Augen sehen. Es erinnerte mich daran, wie es ist, zwischen zwei Spiegeln zu stehen und auf eine scheinbar endlose Reihe von Bildern zu blicken, die sich in der Ferne verlieren. Da war etwas in seinen Augen, in seinem Gesicht, das ich nicht zu deuten vermochte. Er wirkte wie hypnotisiert von dem Medaillon, als wäre er in eine Art Trance gefallen.

Also gab es doch eine Schwachstelle in seinem Panzer.

»Da, wo sie herkommt, gibt es noch mehr zu holen«, bemerkte ich.

Er riss den Blick von der Kette los und schaute mich an. Dann packte er mich am Arm, zerrte mich durch die Kombüse, eine kurze Treppe hinauf und aufs Deck. Ich stolperte auf immer noch schwachen und zittrigen Beinen hinter ihm her.

»Siehst du das?« Er deutete mit den Händen ringsumher.

Wir befanden uns mitten im Nichts, um uns herum erstreckten sich meilenweit nur dunkle Wellen.

»Das da«, fuhr er fort und zeigte aufs Meer, »interessiert sich einen Scheiß für dieses Ding.« Er schüttelte die Kette vor meinem Gesicht, als wollte er sagen: Deine Edelsteine sind für mich nicht mehr als angeschwemmter Dreck. »Eine echte Schande«, fügte er etwas ruhiger hinzu, dabei hielt er das Medaillon gegen die Sonne. »So ein hübsches kleines Schmuckstück.«

Mein Vater hatte sich nicht entscheiden können, welche Steine er für meine Mutter kaufen sollte. Am Ende war seine Wahl auf die Alexandriten gefallen, weil sie dem Regenbogen glichen. Abhängig vom Licht durchliefen sie dramatische Farbveränderungen. In geschlossenen Räumen wirkten sie rot-violett, doch hier draußen in der Sonne nahmen sie eine helle, grünliche Schattierung an. Ihr Schein strahlte von Damians Gesicht ab.

»So ein hübsches, kleines Schmuckstück«, wiederholte er leise, fast kummervoll.

»Die Steine sind sehr selten. Dasselbe gilt für die Perle. Dir würde es nie wieder an etwas fehlen. Du könntest überall hingehen. Einfach verschwinden. Tun, was immer dir beliebt. Und falls du mehr willst …«

»Was denkst du, wie viel ist dein Leben wert, Skye Sedgewick?«

Er kannte meinen Namen. Natürlich kannte er meinen Namen. Bestimmt hatte er meine Handtasche durchwühlt. Entweder das, oder er hatte mich zuvor ausspioniert, was bedeuten würde, dass meine Entführung nicht willkürlich geschehen war, sondern auf sorgfältiger Planung beruhte.

»Was denkst du, wie viel ist mein Leben wert?«, fragte er und hielt abermals das Medaillon hoch. »So viel wie diese Kette? Wie die Perle? Die zwei seltenen Steine?« Er sah mich an, aber ich hatte keine Antwort.

»Hast du je ein Leben in Händen gehalten?« Er legte das Medaillon auf meine Handfläche und schloss meine Finger darum. »Hier, fühl mal.«

Er war irre. Komplett wahnsinnig.

»Weißt du, wie leicht es ist, ein Leben zu zerstören?« Er nahm die Kette wieder an sich, dann ließ er sie absichtlich fallen.

Sie landete vor seinen Füßen. Er spielte eine Weile damit, indem er sie mit der Schuhspitze auf dem glatten Deck hin und her schob.

»Es ist wirklich absurd leicht.« Er trat mit dem Absatz auf das Medaillon, dabei schaute er mich unverwandt an.

Das Glas begann unter seinem Gewicht zu splittern.

»Tu das nicht«, bat ich. »Es ist das einzige Andenken, das ich an meine Mutter habe.«

»Das war das einzige Andenken«, entgegnete er und übte Druck auf das Medaillon aus, bis es zerbrach.

Die Art, wie er das »war« betonte, verursachte mir eine Gänsehaut.

Das war sie.

Ich war das.

Dinge, die an Bord kamen.

Und nicht unversehrt zurückkehrten.

Er hob das ramponierte Erinnerungsstück auf und inspizierte es.

Mich durchströmte ein Triumphgefühl, weil die Edelsteine und die Perle – natürlich – keinen Schaden genommen hatten. Es musste sich in meiner Miene gespiegelt haben, denn er packte mich um den Hals und drückte so brutal zu, dass ich nach Luft schnappte.

»Hast du deine Mutter geliebt?«, fragte er, als er endlich von mir abließ.

Ich fiel auf die Knie und versuchte, wieder zu Atem zu kommen. »Ich habe sie nie wirklich kennengelernt.«

Damian trat an die Reling und hielt die Kette über das Wasser. Noch immer kniend beobachtete ich, wie sie im Wind schaukelte. Ich wusste, was er tun würde, trotzdem konnte ich nicht wegsehen.

»Asche zu Asche …«, sagte er und ließ sie ins Meer fallen.

Es fühlte sich an, als hätte er einen Teil von mir über Bord geworfen, als hätte er die Liebe entehrt, die meine Eltern füreinander empfunden, die Erinnerungen, die sie miteinander erschaffen hatten – die zwei Regenbogen-Alexandriten und mich, ihre rosafarbene Perle. Damian Caballero hatte zerstört, was von unserer hübschen, gläsernen Welt übrig gewesen war.

Ich war zu erschöpft, um zu weinen. Mein Geist kroch durch Tunnel aus Sandpapier, wurde bei lebendigem Leib gehäutet. Nimm mir meine Freiheit. Nimm mir mein Haar. Nimm mir meine Würde und meine Selbstachtung und alles, was ich besitze, liebe und wertschätze. Ich lag nur da und schaute in den Himmel, hinauf zu der Sonne, nach der ich gelechzt hatte, und es war mir egal.

Es war mir egal, als Damian mich aufzustehen zwang und wieder unter Deck schubste. Ich machte mir nicht die Mühe, Fenster zu zählen oder mir die Ausgänge zu merken. Es kümmerte mich nicht, als er mich einsperrte oder der Motor beschleunigte, um uns immer weiter von meinem Zuhause, meinem Vater, meinem Leben wegzubringen.

Das Einzige, was für mich zählte, als ich im Bett lag und durch die Dachluke beobachtete, wie die weißen Wattewolken seltsam gespenstische Formen annahmen, war, dass ich keine einzige Sekunde zögern würde, Damian Caballero umzubringen.

4

Es war dunkel, als Damian wieder hereinkam.

Ich träumte gerade von Kuchen mit rosa Zuckerglasur, von Piñatas und von Esteban.

Fass sie noch einmal an, und wir sehen uns in der Hölle wieder, hatte er gedroht, als sie ihn fortgezerrt hatten.

Er war mein selbst ernannter Beschützer gewesen, aber es gab keinen Schutz vor dem Mann, der jetzt in der Tür stand.

Das Licht im Flur zeichnete seine Umrisse nach und warf einen unheilvollen Schatten auf mein Bett. Ich wollte mich irgendwo verstecken, wo er mich nicht erreichen konnte.

Damian stellte ein Tablett aufs Bett und zog sich einen Stuhl heran. Er ließ das Licht aus, aber ich roch Essen. Er hatte mir Essen gebracht.

Mit gesenktem Blick rutschte ich vorsichtig an das Tablett heran. Ich wusste noch zu gut, was passiert war, als ich ihm das letzte Mal getrotzt hatte, daher würde ich diesmal ein braves Mädchen sein. Ein braves, konditioniertes Mädchen. Nur mit Mühe konnte ich die Hungerattacken kontrollieren, die in kurzen, schmerzhaften Kontraktionen durch meinen Magen liefen, aber ich zwang mich dazu, mich zu zügeln, zivilisiertes Benehmen zu zeigen und nicht das Gesicht im Teller zu vergraben, wie ich es am liebsten getan hätte.

Es war gegrillter Fisch, mit Reis als Beilage. Er roch köstlich. Es gab kein Besteck, aber das störte mich nicht, weil ich mich einfach nur darüber hermachen wollte. Da ich jedoch wusste, dass Damian mich beobachtete, zwickte ich ein Stück mit den Fingern ab, dabei mischten sich das Öl und der Sud mit dem Reis.

»Nicht so schnell«, sagte er.

Oh, Gott, nicht wieder. Bitte, lass mich einfach essen.

Was er wohl tun würde, wenn ich mir die Finger ableckte?

Ich konnte den Fisch praktisch schmecken.

»Steh auf«, befahl er.

Ich schluckte den trockenen Knoten in meiner Kehle, wollte schreien und weinen und wimmern und betteln. Ich schluckte den geschmacklosen, fischlosen Klumpen und stand auf.

»Zieh dich aus«, wies sein Schemen mich an.

Damit hatte ich gerechnet. Früher oder später kam auf die eine oder andere Weise immer ihr Schwanz ins Spiel. Lutsch ihn, leck ihn, streichle ihn, fick ihn.

Weil meine Mutter mich nicht liebte.

Weil mein Vater mich schlug.

Weil mein Lehrer mich angrabschte.

Weil ich gemobbt wurde.

Weil meine Frau mich verlassen hat.

Weil meine Kinder nicht mit mir sprechen.

Deshalb trinke ich.

Ich zocke.

Ich kann nicht aufhören zu essen.

Ich bin sexsüchtig.

Ich ritze mich.

Ich reiße mir die Wimpern aus.

Ich nehme Drogen.

Aber das ist nicht immer genug. Manchmal wird der Drang übermächtig, und man kann ihn nicht mehr kontrollieren. Andere sollen deinen Schmerz spüren, deine Verletzungen, deinen Zorn. Denn es ist hart, mit all den Narben in einer Welt voll funkelnder Reklametafeln, fröhlicher Zahnpastawerbung und toller, glücklicher Menschen leben zu müssen. Das Leben ist nicht immer fair. Darum lutsch ihn, leck ihn, streichle ihn, fick ihn.

Es interessierte mich nicht, in welche Kategorie von Störung Damian fiel. Gelegentlich lautet der Grund einfach nur: Weil ich abgrundtief böse bin. Ich fokussierte mich auf die Belohnung, als ich mein Top aufknöpfte. Es mochte den Anschein haben, als starre ich zu Boden, doch in Wahrheit verschlang ich Fisch und Reis mit den Augen. Im Überlebensmodus ist man zu erstaunlichen Dingen imstande. Ich stieg aus meiner Hose, dann stand ich in BH und Slip vor ihm. Von Agent Provocateur. Aus der Midnight Captive Collection.

»Zieh dich ganz aus«, verlangte er, mit Betonung auf »ganz«, als wäre ich nicht in der Lage, einen simplen Befehl zu verstehen.

Ich legte meinen schwarzen, aus Tüll und Spitze bestehenden BH, Größe 75 B, ab, schlüpfte aus dem dazugehörigen Slip und stand nackt vor Damian.

Er rutschte auf seinem Stuhl herum. »Mach das Licht an.«

Fisch. Denk an Fisch, beschwor ich mich, als ich nach dem Schalter tastete.

»Höher und weiter rechts«, sagte er.

Meine Finger zitterten, als ich den Schalter fand und Licht machte.

»Braves Mädchen. Und jetzt komm auf mich zu.«

Er benahm sich wie der Regisseur eines verdammten Pornos.

Ich hielt den Blick gesenkt, bis ich seinen Stuhl erreichte und seine hässlichen Bootsschuhe sehen konnte. Wie ich diese Schuhe verabscheute. Ich verabscheute die Schnürsenkel und das Leder und die Sohlen und jede Naht, die sie zusammenhielt. Ich verabscheute sie, weil er mir meine wundervollen, goldenen Pumps weggenommen hatte und ich jetzt barfuß und schwach und nackt und hungrig und verletzt war und er für seinen Fisch einen Fick verlangte. Darum scheiß auf ihn und seine Schuhe und seine schmutzigen Psychospiele und …

»Dreh dich um«, befahl er.

Ich schaute ihn an, erwartete Geilheit und Lust in seiner Miene zu sehen, aber er musterte meinen Körper mit einer Leidenschaftslosigkeit, die mich zur Weißglut trieb. Ich war es gewöhnt, dass Männer mich begehrlich anstarrten. Mein Körper war nicht perfekt wie der eines Laufstegmodels, aber jeder Zentimeter davon gehörte mir. Er war meine Stärke, meine Waffe, meine Eintrittskarte in exklusive Clubs, die erste Reihe von Modeschauen, dank ihm rollte man mir überall den roten Teppich aus. Männer erwiesen mir Gefälligkeiten, Mädchen erwiesen mir Gefälligkeiten, doch das Wichtige war, dass sie es wegen mir taten, und nicht wegen meines Namens, meiner Prominenz, meines Vermögens oder der Hotelkette meines Vaters. Ich hatte einen guten Körper und schämte mich nicht, ihn zur Schau zu stellen. Ich ging nicht mit jedem ins Bett, scheute aber auch nicht davor zurück, ihn zu benutzen.

Und jetzt nahm Damian mir auch das noch weg. Er reduzierte mich auf Körperteile. Er inspizierte mich – meine Arme, meine Beine, meinen Rücken, meine Füße –, aber nicht mich, die Frau, sondern seine Gefangene, als wäre ich eine Ansammlung einzelner beweglicher Teile. Damians Musterung hatte nichts Sexuelles, und das hasste ich, weil ich mich dadurch noch machtloser fühlte. Ich stand mit dem Rücken zu ihm und spürte seinen Blick auf meinem Rücken, während ich überlegte, ob an meinen Fingern noch der Geschmack von Essen haften würde, wenn ich sie ableckte.

Ich fühlte, wie sich hinter mir die Luft bewegte. Er war aufgestanden, sein Atem strich über meine Schulter.

»Du stinkst«, bemerkte er. »Geh dich duschen.«

Eine Dusche. Seife und Wasser. Und eine Verschnaufpause von Damian.

Ich hatte mich gut geschlagen.

Warte auf mich, Fisch. Ich schaute sehnsüchtig zu dem Teller, bevor ich mich ins Bad verzog.

Die Kabine war winzig, und ich konnte mich kaum darin bewegen, aber das warme Wasser fühlte sich himmlisch an, allerdings brannte es, wo meine Haut wund war. Als ich mir die Haare zu waschen anfing, musste ich ein Schluchzen unterdrücken, weil ich vergessen hatte, dass meine lange, prächtige Mähne verschwunden war. Mir blieb gerade genug Zeit, sie auszuspülen, als auch schon die Tür aufging und Damian das Wasser abdrehte.

»Dies ist, verdammt noch mal, kein Spa. Sondern ein Boot mit einem Wassertank. Du würdest gut daran tun, dir das zu merken.«

Er hielt mir ein Handtuch hin. Es war fadenscheinig, aber sauber. Als er mich zurück zur Kabine führte, erhaschte ich einen Blick auf mein Spiegelbild. Einmal mehr erschreckte mich das Mädchen mit der grotesken Frisur.

Mein Schamgefühl hatte sich in Luft aufgelöst. Ich trocknete mich vor Damian ab, dann hielt ich Ausschau nach meinen Klamotten. Er öffnete einen der Schränke und warf mehrere Einkaufstüten aufs Bett. Sie gehörten allesamt mir. Kate Spade. Macy’s. All Saints. Sephora. Zara. Eigentlich musste ich meinen Lebensunterhalt nicht selbst bestreiten, aber ich hatte mein Studium mit einem Diplom in Bildender Kunst abgeschlossen und gerade eine Laufbahn als Modeberaterin eingeschlagen. Ich unternahm ausgiebige Shoppingtouren – vorgeblich zu Recherchezwecken –, anschließend ließ ich alles tagelang in meinem Auto liegen, mitunter sogar wochenlang.

Kacke.

Er konnte diese Sachen nur geholt haben, indem er zu meinem Wagen zurückgekehrt war. Und sollte das der Fall sein, bestand die hohe Wahrscheinlichkeit, dass er ihn entweder entsorgt oder bewegt hatte. Ich war so oder so am Arsch. Der Pfad aus Brotkrumen, von dem ich gehofft hatte, dass mein Vater ihm folgen würde, wurde nach und nach aufgepickt. Meine einzige Hoffnung bestand nun darin, dass die Überwachungskamera auf dem Parkplatz, von dem ich entführt worden war, etwas aufgezeichnet hatte. Damians Größe, sein Gewicht, sein Gesicht – irgendetwas, das bei den Ermittlungen helfen würde. Mein Vater würde um keinen Preis aufgeben. Und das durfte ich auch nicht.

Nur. Nicht. Aufgeben.

Ich machte mich daran, die Tüten auszuleeren. Ein lächerlicher Pailletten-Minirock. Ein lächerliches hauchdünnes Kleid mit Nackenträger. Ein lächerlicher Ring mit riesigem Klunker. Gott, wie hatte ich so viele Taschen mit so viel Mist füllen können. Ich würde meine Unterwäsche waschen und wieder anziehen müssen. Agent Provocateur recycelt.

Ich durchstöberte noch immer die Einkäufe, als Damian anfing, alles wieder in den Schrank zu stopfen. Auf dem Bett lagen eine schwarze Yogahose (Ja!) und ein durchsichtiger weißer Stringtanga (Nein!). Er brachte ein hässliches nullachtfünfzehn T-Shirt zum Vorschein und warf es mir zu. Der Größe nach zu urteilen gehörte es ihm.

»Lass das Handtuch fallen«, wies er mich an.

Wie schon gesagt, irgendwann kam immer der Schwanz ins Spiel. Und jetzt stank ich nicht mehr.

Ich schloss die Augen und wartete auf das Rascheln seiner Hose, wenn sie auf dem Boden landete.