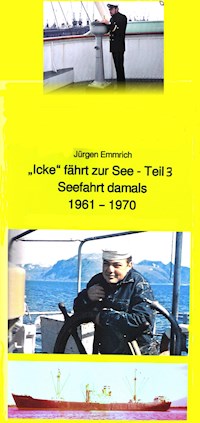

"Icke" fährt weiter auf See - Jungmann, Leichtmatrose, Matrose in den 1960er Jahren E-Book

Jürgen Emmrich

13,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: Band 119 in der maritimen gelben Buchreihe

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2020

Der aus Berlin stammende Autor wurde von seinen Kollegen an Bord "Icke" genannt. Im ersten Teil (Band 118e) fuhr er auf dem Hapag-Schiff "BRANDENBURG" in die Karibik. In diesem zweiten Teil erzählt er von seinen Reisen auf Turbinenschiff "DÜSSELDORF" nach Indonesien, mit MS "DRESDEN" nach Japan und mit mehreren Küstenmotorschiffen im Ostsee-, Nordsee- und Levante-Bereich. Anschließend fuhr er noch einmal mit den Hapag-Schiffen "AUGSBURG" und "SOLINGEN" über den Atlantik, bevor er in Hamburg die Seefahrtschule besuchte, um ein kleines nautisches Patent zu erwerben. Der Autor schildert den Matrosen-Alltag an Bord und in den Häfen in allen Fassetten: Harte Arbeit, Gefahren bei Sturm und hohem Seegang, Suff, Weib, Wein und Gesang in Übersee. – Rezensionen zur maritimen gelben Buchreihe: Ich bin immer wieder begeistert von der "Gelben Buchreihe". Die Bände reißen einen einfach mit und vermitteln einem das Gefühl, mitten in den Besatzungen der Schiffe zu sein. Inzwischen habe ich ca. 20 Bände erworben und freue mich immer wieder, wenn ein neues Buch erscheint. Oder: Sämtliche von Jürgen Ruszkowski aus Hamburg herausgegebene Bücher sind absolute Highlights der Seefahrts-Literatur. Dieser Band macht da keine Ausnahme. Sehr interessante und abwechslungsreiche Themen aus verschiedenen Zeitepochen, die mich von der ersten bis zur letzten Seite gefesselt haben! Man kann nur staunen, was der Mann in seinem Ruhestand schon veröffentlicht hat. Alle Achtung!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 246

Ähnliche

Jürgen Emmrich

"Icke" fährt weiter auf See - Jungmann, Leichtmatrose, Matrose in den 1960er Jahren

Band 119 in der maritimen gelben Buchreihe bei Jürgen Ruszkowski

Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis

Titel

Vorwort des Herausgebers

Vorwort des Autors

Mein Traum wird wahr

„Icke“ geht an Bord

Auf richtig großer Fahrt nach Asien mit Turbinenschiff „DÜSSELDORF“

Colombo – Sri Lanka

Singapur

In Indonesien

Die Sache mit dem Geldschmuggel

Zurück in Hamburg

Die letzte Reise auf großer Fahrt auf MS „DRESDEN“ nach Japan

Mit 300 Ochsen durchs Rote Meer

Zurück in Hamburg – Reise nach Berlin

Die Kümofahrt beginnt auf MS „OTTO PORR“

Mann über Bord (oder: mein zweiter Geburtstag)

Die weitere Reise auf MS „OTTO PORR“ über Casablanca nach Deutschland

Leichtmatrose auf der MS „THERESIA RUSS“

Meine teure Nacht im Russenknast

Matrosenprüfung in Hamburg-Finkenwerder

Mit Turbinenschiff „LEIPZIG“ zur USA-Westküste

California Dream

„Hein Seemann“ als Ladungsdieb

Auf der „AUGSBURG“ zur Westküste Zentralamerikas

Achterraus gesegelt

Kümo „REINBEK“

Wieder unterwegs als „Küstenschipper“ auf Kümo „NORDKAP“

Mein erster Versuch, Steuermann zu werden

Mit der „HELGA RUSS“ ins Mittelmeer

Ein Heiliger Geist

Die letzte Fahrt „vor dem Mast“ auf MS „SOLINGEN“

Der schlechte Ruf des Seemannes

Addios Karibik, addios Marinero

Nachschlag

Die maritime gelbe Buchreihe

Weitere Hinweise

Impressum neobooks

Vorwort des Herausgebers

Von 1970 bis 1997 leitete ich das größte Seemannsheim in Deutschland am Krayenkamp am Fuße der Hamburger Michaeliskirche, ein 140-Betten-Hotel für Fahrensleute.

Im Februar 1992 entschloss ich mich, meine Erlebnisse mit den Seeleuten und deren Berichte aus ihrem Leben in einem Buch zusammenzutragen. Es stieß auf großes Interesse. Mehrfach wurde in Leserreaktionen der Wunsch laut, es mögen noch mehr solcher Bände erscheinen.

Inzwischen erhielt ich unzählige positive Kommentare und Rezensionen, etwa: Ich bin immer wieder begeistert von der „Gelben Buchreihe“. Die Bände reißen einen einfach mit und vermitteln einem das Gefühl, mitten in den Besatzungen der Schiffe zu sein. Inzwischen habe ich ca. 20 Bände erworben und freue mich immer wieder, wenn ein neues Buch erscheint. oder: Sämtliche von Jürgen Ruszkowski aus Hamburg herausgegebene Bücher sind absolute Highlights der Seefahrt-Literatur. Dieser Band macht da keine Ausnahme. Sehr interessante und abwechslungsreiche Themen aus verschiedenen Zeitepochen, die mich von der ersten bis zur letzten Seite gefesselt haben! Man kann nur staunen, was der Mann in seinem Ruhestand schon veröffentlicht hat. Alle Achtung!

In diesem Band 119e beschreibt eine früherer Seemann und späterer Wasserschutzpolizist seine Fahrten nach Ostasien auf großen Stückgutschiffen der Hapag in 1960er Jahren und auf Küstenmotorschiffen im Bereich Ost- und Nordsee.

Er erzählt in farbigen Milieubeschreibungen von seinen interessanten Reisen, von den Kollegen, von den damals oft noch sehr primitiven Lebens- und Arbeitsbedingen im Maschinenraum und in den Schiffsunterkünften. Zu der Zeit hatten die Schiffe noch lange Liegezeiten in den Häfen, und die Seeleute nutzten den Landgang zum Kennenlernen der Hafenorte, zu Kontakten mit den einheimischen Schönen und anderen abenteuerlichen Erlebnissen.

In diesem Zusammenhang wurde ich bei der Lektüre des Manuskripts wieder mal an den bekannten Theologieprofessor und langjährigen Prediger auf der Kanzel des Hamburger Michels, Helmut Thielicke, erinnert, der 1958 eine Seereise nach Japan auf einem Frachtschiff der HAPAG unternahm und seine Erlebnisse an Bord in dem Buch ‚Vom Schiff aus gesehen’ zusammenfasste. Seine hautnahen Begegnungen auf dieser wochenlangen Reise mit Seeleuten brachten ihn zu dem Bekenntnis, dass ihm eine ganz neue, bisher unbekannte Welt erschlossen worden sei und er nun eigentlich sein kurz zuvor veröffentlichtes Ethikwerk umschreiben müsse: „Ich bemühte mich nach Kräften, offen zum Hören zu bleiben und – so schwer es mir fällt – selbst meine stabilsten Meinungen in diesem thematischen Umkreis als mögliche Vorurteile zu unterstellen, die vielleicht einer Korrektur bedürfen. Ich frage mich ernstlich, was an diesen meinen stabilen Meinungen christlich und was bürgerlich ist… Ich merke, wie schwer es ist, sich im Hinblick auf alles Doktrinäre zu entschlacken und einfach hinzuhören – immer nur hören zu können und alles zu einer Anfrage werden zu lassen... Bei meiner Bibellektüre achte ich darauf, wie nachsichtig Jesus Christus mit den Sünden der Sinne ist und wie hart und unerbittlich er den Geiz, den Hochmut und die Lieblosigkeit richtet. Bei seinen Christen ist das meist umgekehrt.“

Hamburg, 2020 Jürgen Ruszkowski

* * *

Ruhestands-Arbeitsplatz des Herausgebers – hier entstanden die weit über 100 Buchbände.

* * *

Vorwort des Autors

Diese Erinnerungen und Erlebnisse aus meiner Zeit als Seemann habe ich, an Bord „Icke“ genannt, meiner geliebten Frau Franciane, zu ihrem 50. Geburtstag gewidmet.

Sie wollte immer von mir erfahren, was ich so als Seemann erlebt und getrieben habe. So kam mir die Idee, für sie ein Buch zu schreiben.

Viele Ereignisse habe ich vergessen oder verdrängt, so ist nicht alles ganz vollständig. Jedoch das Geschriebene ist wahr. Ich kann nur ein paar Ereignisse schildern, die ich in den zehn Jahren bei der „Christlichen Seefahrt“ erlebt habe.

Das rein „Seemännische“ habe ich nicht niedergeschrieben. Das wäre sonst ein Buch vom Seemann für den Seemann. So habe ich auch vermieden, Fachausdrücke zu benutzen und Details über die fachmännischen Arbeiten an Bord zu schildern, denn das wäre für die „Landratten“ zu kompliziert.

Aber das Geschriebene soll einen Eindruck vermitteln, wie sich das Leben an Bord damals, in den 1960er Jahren so abspielte.

Es sind Erinnerungen, an die ich noch gerne zurück denke, und ich kann heute mit dem Abstand von über 40 Jahren feststellen: Trotz der harten Bedingungen, war es eine schöne Zeit, und ich möchte sie nicht missen.

Die Schiffe und die Arbeiten an Bord haben sich erheblich verändert, aber die Naturgewalten sind geblieben. Und sie verschonen auch die großen Containerfrachter, Tanker und auch Passagierschiffe nicht. Immer wieder hört man von Schiffsunglücken.

So bin ich doch froh, alles gut überstanden zu haben.

Ob asiatische Taifune, karibische Hurrikane, die schweren Orkane im Atlantik oder in der Nordsee, alles habe ich „abgeritten“ und gut überstanden.

Ich bin aber auch glücklich, das alles erlebt zu haben. Denn nur wenige Menschen haben die Möglichkeiten, die Naturgewalten in seiner krassesten Form so zu erleben.

Im Original, also in dem Buch für Franciane, sind auch viele , meist farbige Fotos aus dieser Zeit beigefügt, die für die Zweitschrift nur kopiert wurden.

Also, nun „klar vorn und achtern“ und viel Spaß beim Lesen.

* * *

Band 118e (Teil 1) beginnt so:

Mein Traum wird wahr

Mein Traum wird wahr

Die Küste war von Berlin, wo ich (icke) meine Jugend verbrachte, weit entfernt. Doch von klein an zog es mich zur See. Ich war nie am Meer, habe nie richtige Schiffe gesehen. Fernsehen und Filme über die „Christliche Seefahrt“ gab es damals noch nicht. Aber ein starker innerlicher Drang, zur See fahren zu wollen, war, seit ich denken kann, vorhanden. Es war mein größter Jugendtraum.

Schiffe, Wasser und die weite Ferne, waren für mich immer von großem Interesse. Ich sammelte Schiffsbilder, die ich aus Zeitungen ausschnitt, damals noch überwiegend von Kriegsschiffen, aber auch von Handelsschiffen. Die deutsche Seefahrt war ja nach dem Krieg erst wieder im Aufbau. Werften und Schiffe waren total zerstört oder von den Siegermächten beschlagnahmt. Ich baute auch Schiffe aus diesen Modellbaubögen, die man damals kaufen konnte. Das waren Schiffsmodelle auf Pappe gedruckt, die man ausschneiden musste, faltete und zusammenklebte, bis ein schönes Schiff daraus wurde. Später kamen auch Plastikmodelle dazu. Für Wasser, also für das Meer, konnte ich mich immer begeistern. Im Sommer verbrachte ich auch jede freie Minute am See und badete. Ich lernte auch sehr schnell schwimmen. Ich fing mit „Hundekraulen“ an und kam dann ganz zügig in die normale Schwimmbewegung herein. Ich musste schwimmen können, denn mein großer Bruder nahm mich immer mit zum Baden, wenn er mit seinen Kumpels zum Schwimmen ging. Ich wollte doch auch immer dabei sein, wenn die Großen auf den See hinaus schwammen. So paddelte ich immer wie ein kleiner Hund hinter den Großen hinterher.

Später war ich noch in einem maritimen Verein, der, so erinnere ich mich noch schwach, „Deutscher Seefahrerbund“ hieß. Neben meiner Pfadfindertätigkeit und meinem Sport, Leichtathletik und Boxen, war auch noch an den Wochenenden „Kutter pullen“, also rudern, angesagt. Und abends beim Knoten üben, wurden auch Shantys gesungen und von der weiten Ferne geträumt. Also lange Weile gab es nicht in meiner Kindheit. Immer lockte das Abenteuer.

Für mich war in dieser Zeit die Seefahrt ja leider nur ein Traum, denn ich war der Meinung, nie auf ein Schiff kommen zu können, da ich viel zu klein war und Seemänner ja groß und stark sein müssen. So blieb es dabei, Schiffsfotos aus allen möglichen Zeitungen auszuschneiden, in ein Heft zu kleben und in Gedanken über die Meere zu fahren.

Mein berufliches Ziel war vom Vater vorgegeben. Ich sollte nach Abschluss der 9. Klasse ins Hotelfach. Die Bewerbung im Hilton Hotel Berlin verlief erfolgreich, der Start als Page sollte nach Beendigung meiner Schule ein Jahr später beginnen, und dann sollte ich in die Schweiz, in eine Hotelfachschule. Eigentlich nicht schlecht. So schwächte sich der Seemannswunsch langsam ab, und ich hoffte, die ungeliebte Schule bald beenden zu können. Dann wäre ich 16 Jahre alt und ein flotter Page im weltberühmten Hilton-Konzern und würde so auch in der Welt herum kommen.

Wenn da nicht die Reise nach Hamburg, zu Onkel Herbert, einem Kriegskamerad meines Vaters, gekommen wäre. Der wohnte in Blankenese.

Schon der Besuch an den Hamburger Landungsbrücken ließ mein Herz höher schlagen. Dort waren große Seeschiffe zu sehen. Im Dock der Stülckenwerft, die heute nicht mehr existiert, lag ein riesiger Tanker. Das Krachen der Niethämmer hallte von der Werft zu uns herüber, Frachtschiffe verließen laut tutend den Hafen Richtung See, und ich fuhr in Gedanken mit – nach Rio, New York, nach Asien oder in die Karibik. Ich glaube, ich hatte Fieber.

Ein unglaubliches Gefühl ging durch meinen Körper. Wie ein Suchtkranker, der auf Entzug ist.

War es Sehnsucht, war es Fernweh? Ja, das war es! Ich wollte mitfahren!

Am liebsten wäre ich abgehauen und hätte mich auf ein Schiff geschlichen, so wie ich es in Abenteuerbüchern gelesen hatte. Aber ich war noch zu klein, zu jung und hatte auch „Schiss“. Die brauchen doch auf See richtige Männer und keine Kinder.

Zurück in Blankenese, gingen wir noch ein bisschen am Falkenstein spazieren.

Das ist ein schönes, parkähnliches Gebiet bei Blankenese.

Da kamen wir an einer Seemannschule vorbei. Dort werden, wie uns der sehr junge Wachposten erzählte, Seeleute ausgebildet, d. h. für ihren Einsatz auf Frachtschiffen vorbereitet. Ich war über das scheinbar junge Alter des Wachpostens verwundert und fragte ihn, ab wann man denn zur See fahren kann. Als er mir sagte, ab 16 Jahren und mit dem Einverständnis der Eltern. Man kann sich über das Arbeitsamt bei einer der Seemannsschulen bewerben. Da war für mich klar, dass ich meine Eltern solange nerven werde, bis ich an einer dieser Seemannschulen meine Ausbildung zum Seemann machen kann.

Und das klappte. Ohne große Probleme stimmte mein Vater diesem Wunsch zu und gab seine schriftliche Einverständniserklärung, die damals erforderlich war. Ich glaube er war auch froh, mich loszuwerden, denn ich machte ihm zu Hause doch sehr viel Kummer. Oft hatte ich Ärger mit der Polizei, und er konnte mich nicht bändigen, da er nur am Wochenende nach Hause kam. Und meine Mutter war gegenüber uns Jungs ziemlich machtlos. Ihre Schläge mit dem Kleiderbügel waren für uns Streicheleinheiten. Und wenn wir laut genug schrieen, hörte sie mit dem Schlagen auf.

Auf dem Arbeitsamt in Berlin wurden alle Formalitäten erledigt und ich bekam sozusagen meinen Einberufungsbefehl Ende 1960.

So hieß es dann: Dienstantritt bei der Seemannsschule in Hamburg-Finkenwerder im August 1961.

Mitzubringen: Bettzeug doppelt, Handtücher, Waschzeug, Schuhputzzeug, Wäsche etc. Und in jedem Kleidungsstück sollte ein Aufnäher mit dem Namen befestigt sein. Muttern ließ kleine Namensschilder sticken und nähte sie dann mühsam auf meinen Unterhosen und Unterhemden, Taschentüchern, Handtüchern, Hemden und sogar auf den Waschlappen an. Arbeitskleidung wird dort gestellt, wurde mir mitgeteilt.

Stolz nahm ich den gekauften grünen Seesack in Empfang und konnte es kaum erwarten, mit dem Ding auf den Schultern, wie ein richtiger Seebär, mein Elternhaus zu verlassen.

Der Abschied von zu Hause fiel mir nicht sehr schwer. Ging doch endlich mein großer Wunsch in Erfüllung. Mein Bruder beneidete mich sehr, denn er musste noch zu Hause wohnen und täglich zu seiner Lehrstelle als Tischler fahren. Außerdem stand er noch unter der sehr strengen Aufsicht unseres Vaters. Er tat mir ein bisschen leid. Er war doch mein großer Bruder, der mich oft beschützt und getröstet hatte. Ihn werde ich sicher vermissen, wie auch meine Oma und den Opa, der noch in Ostberlin wohnte.

Wie schon angedeutet, zu Hause war es kein Zuckerschlecken. Wir wurden mit wenig Liebe, aber dafür mit viel Härte erzogen. Wir wurden wie Rekruten erzogen und nicht wie Söhne.

Stubenarrest, Prügel mit der dicken, ledernen Hundeleine, später auch mit einem selbstgebauten „Siebenstriem“ (eine Peitsche mit 7 Kabelenden) und Reinigungsdienste waren die Folge von natürlichen Jungenstreichen. Die Eintragung ins Schulheft: Jürgen störte den Unterricht, wurde mit harter Strafe geahndet. Da ich ein sogenannter Klassenclown war (ich suchte so meine Anerkennung), bekam ich natürlich viele Eintragungen und somit auch viel Prügel. Oft wollte ich abhauen oder meinen Vater sogar „plattmachen“. Mir fehlte der Mut abzuhauen, und mein Bruder riet mir auch ab und tröstete mich. Obwohl er selber unter diesen Bedingungen litt. Dieses „Kasernenleben“ trug auch enorm dazu bei, von zu Hause „abzuhauen“, frei zu sein, zur See zu fahren, Abenteuer zu erleben. In der Schreibtischschublade lag ja immer das Geld für die Miete, und damit würde ich mindestens bis Hamburg kommen. Und dann ab, auf ein Schiff...!

Aber nun ging das auch offiziell. Von meiner Oma bekam ich zum Abschied noch eine goldene Halskette, an der die Symbole für „Glaube, Liebe, Hoffnung“ hingen. Das waren das Herz, der Anker und das Kreuz. Es war meine erste Halskette, und ich trug sie mit Stolz. Leider wurde sie mir später geklaut. Ich war darüber auch sehr traurig, und ich habe lange darüber nachdachte, ob es mir Pech bringen würde. Ein bisschen abergläubisch war ich schon.

Unsere Großeltern waren die Einzigen, von denen wir Kinder Liebe und Wärme erfuhren. Und das habe ich später sehr vermisst.

Die „Neue Freiheit“ in der Seemannsschule Hamburg-Finkenwerder war aber eigentlich nur die Fortsetzung der elterlichen „Erziehungsanstalt“. Nur gab es dort keine Schläge.

Die dreimonatige, fast militärische Ausbildung war der erste Härtetest für uns Jungspunde.

Wir waren ca. 30 Jungs aus ganz Deutschland, überwiegend aber kamen die meisten aus Süddeutschland. Nur ein Berliner war noch dabei. Aber alle wollten in die weite Ferne, so wie Freddy Quinn es ständig sang. Seine Lieder, die von Fernweh, Sehnsucht und Seemannsromantik handelten, dudelten ständig im Radio und machten uns ungeduldig und auch schwermütig.

* * *

„Icke“ geht an Bord

„Icke“ geht an Bord

Die erlösende Nachricht kam dann endlich im November 1961. Ich erhielt einen Brief der Reederei, oben auf dem Briefkopf war die farbige Reedereiflagge der HAPAG aufgedruckt.

Im Text hieß es, dass ich, Herr Emmrich, auf dem Frachter „BRANDENBURG“ in Hamburg anmustern und mich umgehend bei der Reederei in Hamburg, Ferdinandstraße, melden sollte.

Na, der Schiffsname passte ja zu mir, denn ich bin ja auch in Brandenburg (Biesenthal) geboren.

Der Abschied in Berlin war nicht so ganz ohne Emotionen. Mein Bruder lag schon im Bett, als ich den Abend zuvor zu ihm an das Bett kam, um Abschied zu nehmen. Ich hatte den Eindruck, dass dieser Abschied ihn mehr schmerzte, als mich. Nun musste er alleine die Tyrannei zu Hause aushalten. Wir sagten uns traurig „tschüß“, und ich versprach auch zu schreiben. Die letzte Nacht in meinem Bett zu Hause war quälend. Auf der anderen Seite war diese Ungewissheit vor der Zukunft. Ich werde ganz allein auf mich gestellt sein. Am nächsten Tag ging es dann zum Hauptbahnhof. Meine Mutter begleitete mich und spielte die Leidende. An dem Abschied meines Vaters, der nicht mit zum Bahnhof kam, kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Der war wahrscheinlich auch nicht so toll, sonst hätte mich das ja auch beeindruckt. Gute Ratschläge für mich, der ja erst 16 Jahre alt und unerfahren war, gab er mir jedenfalls nicht mit auf den Weg.

Warum auch, er erwartete sowieso von uns Söhnen, dass wir alles richtig machen.

Mir war das eigentlich egal, obwohl ich schon gerne etwas Beistand von den Eltern gehabt hätte. In Hamburg erwartete mich der Onkel Herbert aus Blankenese, ein ehemaliger Kriegskamerad meines Vaters, bei dem ich noch eine Nacht verbrachte.

Bei der HAPAG, in der Ferdinandstraße, wurden dann die Formalitäten (Heuerschein / Vertrag) erledigt und ab 20.11.1961 war ich stolzer Mitarbeiter dieser großen Reederei.

In Deutschland gab es damals nur zwei richtig große Reedereien, den Norddeutschen Lloyd in Bremen und die HAPAG in Hamburg. Natürlich gab es auch andere Reedereien mit großen Namen, aber diese Beiden waren vor und nun nach dem Krieg führend in Deutschland.

Deren Schiffe waren weltweit im Einsatz und das nun mit mir, „Icke“, dem Seemann aus Berlin.

Meine monatliche Heuer (Gehalt) betrug: 90 DM brutto. Kost und Logis natürlich frei. An Land verdienten die Lehrlinge ca. 40 DM.

Also für mich nicht schlecht, und dazu erwarteten mich noch eine Menge Überstunden. Und jeder Sonntag auf See wurde mit einem bezahlten Urlaubstag belohnt.

Allerdings, wie ich schnell erfahren musste, war ich auch der letzte „Arsch“ an Bord, noch nach dem Bordhund.

Doch erst mal war das egal, es ging an Bord und das zählte!

An einem kalten, regnerischen Abend, fuhr ich mit Onkel Herbert von Blankenese zu den Landungsbrücken. Natürlich mit der Bahn, denn er hatte kein Auto. Damals hatten nur wenige Gutbetuchte ein Auto.

Von den Landungsbrücken ging es auf eine Fähre und dann weiter zum Kaiser-Wilhelm-Hafen.

Der Pott sollte am Schuppen 73 liegen, und so stiefelten und stolperten wir im Regen und der Dunkelheit über die Gleise.

Der Schuppen 73 lag auch noch ganz am Ende des Hafens, ca. 150 Meter am Kai entlang.

Die dort liegenden Schiffe, alle von der Hapag, wurden beladen und es herrschte reges Treiben an der Pier.

Wir mussten aufpassen, dass wir keine Hieve an den Kopf bekamen, oder dass uns ein Gabelstapler anfuhr.

Ich glaube, Onkel Herbert fluchte innerlich. Denn er trug meinen schweren Seesack, da ich eine große Tasche tragen musste. Er war nicht der Stärkste, etwas dünn und kränkelnd. Eben ein Beamter im Innendienst bei der Bundesbahn.

Am Ziel angekommen, sah ich „mein Schiff“.

Ein alter Zosse, erster Nachkriegsbau (Baujahr 1951), mit vier Luken.

Die Offiziere, Ingenieure und die Stewards wohnten mittschiffs, in Einzelkammern, und die Mannschaft war achtern in Zweimannskammern oder wie die Junggrade (Lehrlinge) in Viermannskammern, untergebracht. Fast -über der Schiffsschraube (deswegen „Hotel zur Schraube“ genannt).

* * *

Hier nun Teil 2 – Band 119e

Auf richtig großer Fahrt nach Asien mit Turbinenschiff „DÜSSELDORF“

Auf richtig großer Fahrt nach Asien mit Turbinenschiff „DÜSSELDORF“

Am 1.12.1962 musterte ich auf dem Turbinenschiff „DÜSSELDORF“ an.

Das Ziel der Fahrt war Indonesien, und das klang sehr interessant.

Ich hatte schon von anderen Seeleuten gehört, dass dieses Fahrtgebiet sehr beliebt war.

Es gab Matrosen, die nur nach Indonesien fuhren und dort sogar verheiratet waren. Also, meine Neugier war sehr groß.

Der Turbinenfrachter „DÜSSELDORF“ war schon ein ganz anderes Kaliber, als die Schiffe, die ich zuvor hatte.

Der Stückgutfrachter hatte 7.000 BRT, war 162 Meter lang und ca. 20 Meter breit. Das Schiff hatte 14 Ladebäume, die 3 - 5 Tonnen tragen konnten und einen Schwergutbaum, der bis 50 t heben konnte. Das Schiff wurde mit 45 Mann Besatzung gefahren und konnte auch 12 Passagiere mitnehmen.

Die Fahrtgeschwindigkeit betrug 17 Knoten, d. h. ca. 30 km/h.

Inzwischen traf auch mein Schulfreund Andy aus Berlin ein. Auch er hatte von zu Hause die Nase voll und tat das Gleiche wie ich, er fuhr zur See. Seine Lehre als Rohrschlosser hatte er geschmissen, ging auch zur Seemannsschule und war dann schon auf einem anderen Hapag-Schiff als Decksjunge gefahren. Nun wollte er mit mir die Welt erobern.

Das war natürlich eine tolle Sache für uns beide. Wir hatten schon in der Schulzeit eine Menge Spaß erlebt und Mist zusammen gemacht. Unsere Eltern wollten uns immer auseinander bringen, aber wir hielten wie Pech und Schwefel zusammen.

Als wir dann mit dem Taxi zum Kaiser-Wilhelm-Hafen fuhren, war ich schon überrascht über die Größe des „Pottes“ und ein bisschen stolz, auf so einem schönen Schiff fahren zu dürfen.

An Bord erfuhr ich dann, dass es durchs Mittelmeer, durch den Suezkanal nach Ceylon, dann über Singapur weiter zu den indonesischen Inseln gehen sollte. So eine Reise dauerte mindestens vier Monate.

Mit Andy hatte ich eine Zweimannskammer. Anders als auf den Schiffen bisher, war auch die Mannschaft mittschiffs untergebracht, also nicht im „Hotel zur Schraube“. Das war natürlich schon Luxus pur für uns. In den Kammern war es auf See wesentlich ruhiger, man hörte die Schraube nicht und mittschiffs schaukelte es bei schwerer See nicht so wie achtern. Die Kammern waren auch größer, mit großen Fenstern, statt kleinen runden Bulleyes.

Auch die Besatzung war okay. Alles super Typen, wie sich später herausstellte.

Viele waren alte Indonesienfahrer, schwärmten von dieser exotischen Inselwelt, so wie ich von der Karibik schwärmte. Nun gut, ich würde mich überraschen lassen.

Auch einen kleinen Bordhund gab es, mit dem ich mich schnell anfreundete.

Auf jeden Fall war Indonesien weit weg, und es ging wieder in die Wärme. In Deutschland herrschten ja wieder Regen, Sturm, Kälte und Dunkelheit. Das machte die Menschen auch verschlossen, während in den Tropen die Menschen zwar wesentlich ärmer waren, dafür aber sehr offen, fröhlich und auch sehr gastfreundlich.

Nach der Beladung in den üblichen europäischen Häfen, ging es zunächst nach Port Said in Ägypten und dann durch den Suezkanal.

Für die Kanalfahrt wurden noch ein paar „Festmacher“ von Land mitgenommen, da das Schiff im Kanal ab und zu in einer sogenannten Ausweichbucht wegen eines Entgegenkommers festmachen musste. Der Kanal war teilweise zu eng, um zwei Schiffe nebeneinander passieren zu lassen. Zu sehen gab es eigentlich nichts, nur Wüste.

Die schon erfahrenen Asienfahrer an Bord warnten uns auch immer, die Bullaugen und Kammertüren im Kanal zu schließen, da in diesem ganzen Bereich fürchterlich geklaut werden würde.

Schon in Port Said gingen mir die „Achmeds“ mit ihren Kaftans auf den Nerv. Ständig liefen sie einem an Bord mit ihren Souvenirs hinterher. Sie boten Ledertaschen an, die fürchterlich nach Ziege stanken. Oder sie boten die sogenannten runden Ledersitzkissen an, die ebenfalls nach Ziege stanken. Auch Kupferarbeiten und anderer Kram sollten von uns gekauft werden. Einige „Arabs“ verfolgten uns auch ständig und wollten ihre sogenannten „Fickbilder“ an uns verschachern. Das waren alte, abgegriffene schwarz-weiß-Fotos mit nackten Frauen. „Officer, looki, looki. God Pictures, god price,“ riefen sie uns ständig zu und grabschten uns an. Sie beteuerten auch immer: „Mister, me no Arschfick, me Katholik“. Widerlich fand ich diese Menschen dort. Es war sehr schwer, diese Typen abzuwimmeln. Man musste dann schon sehr aggressiv werden.

Auch die im Suezkanal mitfahrenden „Arabs“, die Festmacher, waren bei uns nicht sehr beliebt. Einmal war einer ständig hinter unserem Moses, einem 16jährigen Jungen, her. Ich hatte den Eindruck und man möge mir verzeihen, wenn es nicht stimmt, dass viele der Araber schwul waren. So war auch zu beobachten, dass viele zusammen händchenhaltend spazieren gingen. Sogar die Fußstreifen der Polizei.

Jedenfalls haben wir dem schwulen Araber zu verstehen gegeben, dass, wenn er weiter unseren Moses belästigt, er nachts kurzerhand über die Kante gehen würde.

Also meine Sympathie für diesen Menschenschlag war auf dem Nullpunkt.

Selbst im Radio hörte man nur die für meine Ohren grausame „Achmedmusik“…

Die Fahrt durch den Suezkanal war schon ein Erlebnis. Dieser fast 200 km lange Kanal, der meist nur „einspurig“ verläuft, trennte Israel und Ägypten. Beide Länder hatten zu diesem Zeitpunkt ständig Konflikte miteinander, und jeden Moment war mit Kriegshandlungen zu rechnen.

In den neunzehnhundertfünfziger Jahren hatte man den Kanal schon mal blockiert, in dem Schiffe versenkt wurden. Auch später, Ende der Sechziger Jahre, wurden Schiffe versenkt und mehrere Frachter, u. a. auch ein Hapag Schiff, das MS „MÜNSTERLAND“, lagen monatelang im Bittersee (ein See, der mit dem Kanal verbunden war) fest.

Für die Mannschaften war das eine sehr dramatische Zeit, da sie kaum Lebensmittel und Süßwasser hatten und auch nichts von Land bekamen. Außerdem brannte die Sonne am Tage erbarmungslos, und in den Nächten war es sehr kalt.

Doch wir hatten Glück und kamen gut durch den Kanal.

Dann, nachdem die ägyptische Festmachergang im Hafen von Suez das Schiff verlassen hatte, ging die Fahrt weiter durch das „Rote Meer“, in Richtung des jemenitischen Hafens Aden.

In diesem Hafen lagen viele amerikanische Kriegsschiffe, und man konnte ahnen, dass der Konflikt im arabischen Raum immer kurz vor einer Konfrontation stand.

Aber ich war begeistert von dem Anblick der amerikanischen Kriegsschiffe.

Zerstörer, Flugzeugträger und andere Kampfschiffe boten ein imposantes Bild.

In Aden konnte man sehr günstig Elektroartikel, wie Weltempfänger, Radios mit Kassettenrecorder, Fotoapparate, Ferngläser, Uhren und dergleichen kaufen.

Die Sachen waren zollfrei, und solche tollen Artikel waren in Deutschland nicht zu bekommen.

Ich kaufte mir ein Radio mit Batteriebetrieb. Mein erstes eigenes Kofferradio. Ja, das war damals schon etwas Besonderes, ein mit Batterien betriebenes Radio zu besitzen. So konnte ich nicht nur in meiner Kammer, sondern auch an Deck Musik hören.

Viele Seeleute hatten damals ein Radio mit Strombetrieb. Da es aber an Bord nur Gleichstrom gab, benötigte man immer einen sogenannten Umformer oder auch Zerhacker genannt. Dieser Kasten war sehr schwer und auch teuer. Alternativ hatten manche Seeleute auch die berühmte Philletta, ein Radio von Phillips, das auch mit Gleichstrom spielte.

Und weiter ging es von Aden nach Ceylon, das heutige Sri Lanka. Der Zielhafen hieß Colombo.

Die Fahrt durch das „Rote Meer“ und den Indischen Ozean war herrlich, denn wir hatten sehr ruhige See und ein äußerst warmes Klima. So machte das Arbeiten an Deck Spaß und ich hatte bei ruhigen „Pinseljobs“ auch manchmal mein Radio dabei.

In Europa war ja gerade Winterzeit, und sicherlich war es nass und kalt. Ich nahm mir vor, immer in der Winterzeit in die Tropen zu fahren. Dann benötige ich auch nicht so viele Winterklamotten, die ich ja immer mitschleppen musste. Ich hatte ja in Hamburg keine Wohnung oder sonstige Bleibe, wo ich meine persönlichen Sachen hätte lagern können. Ich war in Berlin gemeldet, hatte aber eigentlich keinen festen Wohnsitz. Hein Seemann musste eben alles mitschleppen, Tropenklamotten, Winterklamotten, also Arbeitszeug und Landgangszeug. Da reichte ein Seesack nicht. Wir hatten immer noch einen großen Koffer zu schleppen, wenn wir ab- oder anmusterten.

Manchmal schliefen wir auch wegen der Hitze achtern an Deck. Das war sehr angenehm, und man konnte den schönen südlichen Sternenhimmel beobachten. Die Hitze konnte ich eigentlich gut vertragen und wurde auch sehr schnell braun. Nie hatte ich einen Sonnenbrand, wie manch blonder Seemann, der in der Mittagspause an Deck einschlief und dann krebsrot aufwachte.

Durch den Fahrtwind merkte man die Hitze nicht, und das war gefährlich für die blassen Typen. Trotzdem trugen wir alle etwas auf dem Kopf. Ich trug immer meinen Cowboyhut, aus Texas.

Eigentlich sah ich mit dem Decksmesser an meinem Gürtel und dem Cowboyhut eher wie ein Cowboy und nicht wie ein Seemann aus.

Aber es war eben praktisch, und ich fand mich auch toll mit dem Outfit.

Die Arbeit an Deck, in dieser irren Hitze, war allerdings manchmal auch die reinste Schinderei. Wir mussten auch dafür sorgen, dass ständig Flüssigkeit aufgenommen wurde. Dafür stand in der Messe immer ein großer Pott „Kujambelwasser“ bereit. Das war Wasser mit Lemonenextrakt und viel Eis.

Zur Schinderei gehörte auch das verhasste Fahren der „Rostmaschine“ und das Ganze sah so aus:

Die Rostmaschine bestand aus einem Motor, ähnlich wie ein Staubsauger, an dem eine flexible Welle angebracht war, an deren Ende mehrere Metallscheiben, die wie Sterne aussahen, angebracht waren. Diese Scheiben rotierten mit hoher Geschwindigkeit. Man saß also auf einer Kiste oder einem Fender (aus Tauwerk geflochtener, meist runder Körper, der außenbords gehängt wird, um Beschädigungen am Schiff beim Anlegen zu verhindern), drückte mit dem Fuß das Ende der Welle mit diesen Metallscheiben auf das Deck oder ein Schott und die Rost- und Farbteilchen wurden so vom Metall entfernt. Das machte einen höllischen Lärm, und es flogen uns die Rost- und Metallspäne um die Ohren. Aus diesem Grunde waren wir dick vermummt, mit Tüchern um Kopf und Körper, sowie Sicherheitsbrillen vor den Augen. In die Ohren hatten wir uns Papier oder Ähnliches gestopft. In der Bullenhitze so den ganzen Tag an Deck zu sitzen und die Rostmaschine zu fahren, war kein Zuckerschlecken. Die Hitze machte uns zu schaffen, der Lärm war trotz Ohrstöpsel unerträglich und der Rücken schmerzte durch die unbequeme, zusammengekauerte Haltung. Über Kopf „Rost zu fahren“ war das Härteste, das ging in Schultern und Arme.

Manchmal hieß es „wir arbeiten Pensum“, d. h., wenn die vorgegebene Fläche vom Rost und der alten Farbe befreit war, konnten wir Feierabend machen, egal, ob in drei Stunden oder acht Stunden. Das war natürlich in einem Hafen sehr interessant für uns, denn so kamen wir früher an Land.

Also knüppelten wir wie die Verrückten, um schnell Feierabend zu haben. Es wurde dann ein regelrechtes Wettfahren veranstaltet. Die Temperaturen waren in der Gegend dort oben im Roten Meer und später in Indonesien immer im Bereich von weit über 40 Grad im Schatten. Man musste aufpassen, dass man keinen „an der Waffel“ bekam.

Trotz der totalen Vermummung, war der Körper total verdreckt und die Nase voll mit Roststaub. Heute wird so etwas nicht mehr gemacht. Da wird das in der Werft erledigt. Ich wundere mich heute noch, dass mein junger Körper das aushielt, ohne größere Schäden zu hinterlassen.

Colombo – Sri Lanka

Colombo – Sri Lanka

Als wir in Colombo ankamen und ich erstmalig an Land ging, war ich über die dort überall sichtbare Armut entsetzt.