19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Die Werkstatt

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

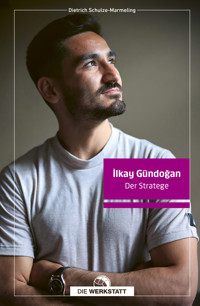

Ilkay Gündogan: Fußballer mit überragender Spielintelligenz Ilkay Gündogan ist für Pep Guardiola einer der "intelligentesten Fußballer" der Welt. Dabei begann der Mittelfeldspieler, der bei Manchester City und mit der deutschen Nationalmannschaft große Erfolge feierte, seine Karriere eher bescheiden. Nach Stationen bei Schalke 04, dem SSV Buer und VfL Bochum, wurde er 2012 mit Borussia Dortmund Deutscher Meister. 2016 wechselte er zu Manchester City, wo er u. a. die Champions League und die Premier League gewann. 2023 wurde er Deutschlands "Fußballer des Jahres" und bei der EM 2024 war Gündogan der erste Spieler mit Migrationsgeschichte, der die Nationalmannschaft als Kapitän aufs Feld führte. • Spannender Karriereweg: Vom VfL Bochum über den 1. FC Nürnberg und Borussia Dortmund zu Manchester City • Einzigartige Spielintelligenz: Dietrich Schulze-Marmeling analysiert seine Spielweise, die durch taktischen Verstand und innovative Spielführung begeistert • Inspirierende Geschichte: Der erste Spieler mit Migrationsgeschichte, der die Nationalmannschaft als Kapitän aufs Feld führte Dietrich Schulze-Marmeling analysiert, was den Menschen und Spieler Ilkay Gündogan ausmacht.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Dietrich Schulze-Marmeling

İlkayGündoğan

Der Stratege

Dietrich Schulze-Marmeling ist Autor zahlreicher Veröffentlichungen zur Geschichte und Gegenwart des Fußballs. Zuletzt „Tradition schießt keine Tore“ (gemeinsam mit Marco Bode), „1966. Wembleytor und Swinging Sixties“ (zusammen mit Hubert Dahlkamp) und „Toni Kroos. Der perfekte Spieler“. Er ist Mitglied der „Deutschen Akademie für Fußballkultur“ und arbeitet für die Redaktion von „ZEITSPIEL – Magazin für Fußball-Zeitgeschichte“. Einige seiner Veröffentlichungen wurden für den deutschen Fußball-Kultur-Preis, Kategorie „Fußballbuch des Jahres“ nominiert, den er 2011 gewann.

1. Auflage 2025

© Verlag Die Werkstatt GmbH, Bielefeld

Folgende Ausgaben dieses Werkes sind verfügbar:

ISBN 978-3-7307-0779-1 (Print)

ISBN 978-3-7307-0783-8 (Epub)

Coverfoto: WITTERS

Umschlaggestaltung: Michael Geisler, Factory Kommunikation

Lektorat: Andreas Beune, Erwin Puschkarsky

Gesamtherstellung: Die Werkstatt Medien-Produktion GmbH, Göttingen

Datenkonvertierung E-Book: Bookwire - Gesellschaft zum Vertrieb digitaler Medien mbH

Alle Rechte vorbehalten! Ohne ausdrückliche Erlaubnis des Verlages darf das Werk weder komplett noch teilweise vervielfältigt oder an Dritte weitergegeben werden.

www.werkstatt-verlag.de

Inhalt

KAPITEL 1 Von Gelsenkirchen nach Paris

KAPITEL 2 Anfänge und Relative Age Affect

KAPITEL 3 Shooting-Star der Bundesliga

KAPITEL 4 Peps Wunschspieler

KAPITEL 5 Revolution im Mutterland

KAPITEL 6 Ein Foto und seine Folgen

KAPITEL 7 „Deutsch-Türken“ als Sündenböcke

KAPITEL 8 Das Elend der „deutschen Tugenden“

KAPITEL 9 Der Denker des Spiels

KAPITEL 10 Fußball von brutaler Schönheit

KAPITEL 11 Ein „Deutsch-Türke“ als Anführer der letzten Bastion echten „Deutschtums“

KAPITEL 12 Abschiede

KAPITEL 1 Von Gelsenkirchen nach Paris

„Der Gedanke, irgendwann einmal in der deutschen A-Nationalmannschaft zu spielen, war so lange für uns so weit weg. Es war alles ein Traum.“

İlkay Gündoğan

Im Februar 2013 reist die deutsche Nationalelf nach Paris, um in Freundschaft gegen Frankreichs Équipe Tricolore zu spielen. Im Stade de France steht auch der 22-jährige Mittelfeldspieler İlkay Gündoğan auf dem Platz. Es ist das fünfte A-Länderspiel des „Deutsch-Türken“.

Erstmals im DFB-Kader stand Gündoğan am 10. August 2011, als die Elf ein Testspiel gegen Brasilien bestritt. Zuvor war er in 17 Spielen für die U18, U19, U20 und U21 des Verbands aufgelaufen. Gegen Brasilien drückte der damals 20-Jährige aber nur die Bank. Sein Debüt im Trikot der A-Nationalelf feierte er erst zwei Monate später: Am 11. Oktober 2011 empfing die DFB-Elf in Düsseldorf Belgien zum letzten Qualifikationsspiel für die EM 2012. Deutschland besiegte die Rode Duivels mit 3:1. İlkay Gündoğan durfte allerdings nur sechs Minuten mitwirken – in der 84. Minute, als das Spiel schon entschieden war, ersetzte er Philipp Lahm.

Bester Spieler, nicht nur der Deutschen, war an diesem Abend ein anderer „Deutsch-Türke“: der fast zwei Jahre ältere Mesut Özil, wie Gündoğan aus Gelsenkirchen stammend. Der junge Mesut Özil galt als eines der begabtesten Talente im europäischen Fußball, weshalb sowohl der DFB als auch der türkische Verband um seine Dienste buhlten. Der türkische Verband unterhielt in Dortmund ein „Europabüro“, von dem aus fünf hauptamtliche Talentsucher und 15 nebenberufliche Scouts die Jugendteams in Deutschland, den Niederlanden und den skandinavischen Ländern nach Emigrantenkindern abgrasten, die für die türkischen Auswahlteams interessant sein könnten. Deren fußballerische Sozialisation fern der Heimat wurde als großer Vorteil betrachtet, da, so Europabüro-Leiter Hakan Eseroglu, die „deutsch-türkischen“ Akteure „disziplinierter und pflichtbewusster“ seien. „Sie machen das, was der Trainer ihnen sagt.“

In der Regel entschieden sich „Deutsch-Türken“ für die türkische Auswahl – abgesehen von Mustafa Doğan und Malik Fathi, die aber addiert auf nur 111 Einsatzminuten in der DFB-Elf kamen. Keine Empfehlung, ihrem Beispiel zu folgen. Beim FIFA Confederations Cup 1999 war Doğan der erste „Deutsch-Türke“ im deutschen Trikot gewesen – 38 Jahre nach dem Anwerbeabkommen mit der Türkei (1961), das die Fortsetzung des deutschen Wirtschaftswunders ermöglichte.

Bei der WM 2002 wurde die türkische Nationalelf Dritter, bis heute der größte Erfolg der Auswahl auf der internationalen Bühne. Im Viertelfinale schlugen die Türken Senegal durch ein Golden Goal des in Kempten geborenen İlhan Mansız. Der Torschütze war einer von vier „Deutsch-Türken“ im Team von Trainer Şenol Güneş, die anderen hießen Ümit Davala, Tayfur Havutçu und Yıldıray Baştürk.

Am 8. Oktober 2005 spielte Nuri Şahin, ein „Deutsch-Türke“ von Borussia Dortmund, erstmals für die A-Elf der Türkei. Şahin feierte sein A-Elf-Debüt ausgerechnet gegen Deutschland, das in einem Freundschaftsspiel mit 2:1 bezwungen wurde. Şahin erzielte den Siegtreffer. Das erste Tor der Türken ging auf das Konto von Halil Altıntop. Mit dessen Bruder Hamit und dem bereits genannten Yıldıray Baştürk spielten auf türkischer Seite zwei weitere „Deutsch-Türken“ mit. In diesen Jahren war es gang und gäbe, dass sich die Kinder der nach Deutschland eingewanderten Türken für die türkische Auswahl entschieden.

Hamit Altıntop begründete seine Entscheidung für die Türkei wie folgt: „Ich bin Deutschland sehr, sehr dankbar, ich habe hier sehr viel gelernt und sehr viele Chancen bekommen. Aber meine Mama kommt aus der Türkei, mein Vater kommt aus der Türkei, ich bin Türke.“ Und Nuri Şahin erklärte gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: „Man muss sich wohlfühlen. (…) Meine Eltern und meine Familie sind türkisch, deshalb fühle ich mich als Türke.“ Außerhalb des Elternhauses sei er aber in der deutschen Kultur aufgewachsen: „Mit vier Jahren bin ich in den Fußballverein gegangen, ich war im Kindergarten, in der Grundschule und auf dem Gymnasium, wo nur wenige Türken waren. Mit zwölf habe ich angefangen, mit Borussia Dortmund zu reisen, da habe ich viel mitbekommen von Deutschland und Europa. Ich ziehe das Beste aus beiden Kulturen.“ Im Hause seiner Eltern sei deutsch und türkisch gesprochen worden, „eigentlich sogar mehr deutsch“. Die Eltern hätten darauf bestanden, dass die Kinder die deutsche und die türkische Sprache beherrschen. Sie hätten ihnen mitgeteilt, dass die türkische ihre Muttersprache sei und die deutsche die Sprache des Landes, in dem sie lebten. Şahin kritisierte Ausländer, „die seit sechs, sieben Jahren in Deutschland spielen, aber die Sprache nicht beherrschen“.

So richtig traf nur Şahins Entscheidung auf Bedauern und Widerspruch. Denn Şahin galt als großes Talent, für einige war er das größte Talent in Europa.

Dass Mesut Özil für die DFB-Elf optierte, war gewissermaßen eine Revolution. Die Empörung und der Hass der türkischen Fans war so groß, dass Özil seine Homepage vorübergehend schließen musste.

Dass sich auch İlkay Gündoğan für die deutsche Auswahl entschied, hatte viel mit Özil zu tun, erzählt der Spieler Jahre später der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: „Der Gedanke, irgendwann einmal in der deutschen A-Nationalmannschaft zu spielen, war so lange für uns so weit weg. Es war alles ein Traum. Ich glaube, Mesut war ein Vorreiter für uns. Es hat dann klick bei uns gemacht. Auch wir können das erreichen, wenn wir es wollen und hart dafür arbeiten. Wir haben die Chancen wie jeder andere Jugendliche oder jedes andere Kind hier in Deutschland.“

Vor seiner Entscheidung habe er in der Familie um Rat gefragt, diese dann aber ganz allein getroffen. Bereut habe er es nie. Und was die kritischen Kommentare anbelangt: „Ich kann mich nicht an einen einzigen erinnern, der mir, wenn ich beruflich oder privat unterwegs war, vorgeworfen hat, dass ich mich für die deutsche Nationalmannschaft entschieden habe und nicht für die türkische. Andersherum haben bei Facebook Zigtausende Kommentare geschrieben, die unpassend waren, um es positiv zu formulieren.“

Die Entscheidung für Deutschland bedeute nicht, „dass ich meine türkischen Wurzeln leugne. Das hat nichts damit zu tun, dass ich mich mit der Türkei nicht verbunden fühle. Ich bin heute noch sehr, sehr gerne da, und ich weiß, dass ich genauso türkisch fühle, wie ich deutsch bin. Auch darauf bin ich stolz.“

„Gastarbeiter“ und „Deutsch-Türken“

İlkay Gündoğan und Mesut Özil gehören zur dritten Generation der türkischen Einwanderer, die in Deutschland geboren und mit einem deutschen Pass ausgestattet wurde und folglich deutsch ist. Gündoğans Großvater Ismael war als sogenannter Gastarbeiter ins Ruhrgebiet eingewandert, wo er im Bergbau arbeitete. Die Eltern stammen aus Dursunbey, einer Kreisstadt in der Provinz Balikesir in der Türkei. Gündoğans Vater Irfan kam 1979 per Familiennachzug nach Deutschland. Hier arbeitete er zunächst als Fahrer für die in Essen beheimatete Brauerei Stauder. İlkay Gündoğan: „Ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass unser Papa meinen Bruder Ilker und mich immer in den Ferien – außer im Sommer – zur Arbeit mitgenommen hat. Er hat als LKW-Fahrer für eine Brauerei gearbeitet. Ilker und ich haben geholfen, Wasser- und Bierkästen oder Fässer zu tragen. Als Jugendlicher hattest du dazu wenig Lust. Es war schon so, dass wir gezwungen wurden, das zu machen. (…) Wenn wir die Wahl gehabt hätten, hätten wir es nicht gemacht. Nachher hatte ich Glück, dass der Fußball bei mir immer mehr an Bedeutung gewann, gerade als ich beim VfL Bochum in der Jugend gespielt habe. Mein Bruder hatte dieses Glück leider nicht. Und so hieß es nachher: ‚İlkay, du bleibst zu Hause, du musst trainieren! Ilker, du kommst mit, du hast ja frei! Du darfst mit zur Arbeit.‘ Das hieß aber auch: Um 5 Uhr aufstehen und bis abends 18, 19 Uhr schuften.“

Irfan Gündoğans jüngerer Bruder Ihsan, der Onkel von İlkay und Ilker, war erst 14, als er ins Ruhrgebiet kam: „Es war verdammt schwer, wir konnten kein Wort Deutsch. Glücklicherweise haben wir in einer Gegend gewohnt, wo nur Deutsche lebten. Wir haben uns anfangs mit Händen und Füßen verständigt, und man muss sagen, die Nachbarschaft hat uns sehr gut aufgenommen. Ich war jeden Tag mit den Jungs unterwegs, auf der Straße, am Stahlwerk, das hat sehr geholfen, die deutsche Sprache zu lernen.“ Später arbeitete Ihsan Gündoğan unter Tage, zunächst auf der Gelsenkirchener Zeche Nordstern: „Anfang der 1980er Jahre war es wirklich schwer, Ausbildungsplätze zu finden, gerade für Ausländer. Bei circa 85 Bewerbungen habe ich nur zwei Zusagen bekommen, einmal im Pütt, einmal in einer Papierfabrik in Schalke als Papiermacher. Das habe ich mir angeguckt und gesagt: Nee, das ist nichts für mich. So habe ich dann 1983 hier im Bergwerk angefangen. Auch mein älterer Bruder Irfan, der Vater von Ilker und İlkay, war einmal an der Zeche gewesen. Als er sah, wie dreckig die Leute aus dem Bergbau rauskamen, wollte er lieber noch etwas auf die Schule gehen. Unser Vater hat das erlaubt.“

İlkay Gündoğan und sein älterer Bruder Ilker erfahren schon sehr früh, „dass man hart arbeiten muss, dass man diszipliniert sein muss, obwohl mein Vater selbst kein Bergmann war. Uns wurde schon im jungen Alter vor Augen geführt, worauf man achten muss, um erfolgreich zu sein.“ So erzählt es Ilker Gündoğan der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Auf die Frage der Zeitung, welche Werte der Eltern und Großeltern sie übernommen haben und welche sie weitergeben wollen, antworten die Brüder:

„Ilker: Respekt, …

İlkay: … Disziplin, Ehrgeiz, …

Ilker: … Pietät, …

İlkay:… Mut, …

Ilker: … da gibt es sehr viele Sachen, ich glaube, das ist auch ganz gleich, ob man Deutscher oder Türke ist. Mein Vater sagt immer: Ziehe aus allem immer die guten Seiten, das ist okay so. Das habe ich auch in China so gemacht. Du musst aber mit dir selbst ausmachen, was gut und was schlecht ist.“

Das Bekenntnis zum „Deutschsein“ stößt bei den Großeltern und Eltern der dritten Generation nicht immer auf uneingeschränkte Zustimmung. Sie befürchten, dass sich ihre Kinder von ihnen entfremden, weshalb sie sie an die türkische Heimat erinnern. Und natürlich stößt dieses Bekenntnis auch auf den Widerstand türkischer Nationalisten.

Die Eltern von İlkay und Ilker legen großen Wert auf eine nahtlose Integration ihrer Söhne. So erzählt İlkay Gündoğan dem Spiegel: „Es ging darum, dass primär wir uns an die deutsche Kultur angepasst haben. Obwohl ich Muslim bin, habe ich viele schöne Kindheitserinnerungen an die Weihnachtszeit. Neben meinem Fußballverein hatten mich meine Eltern im Kindesalter auch bei einer Tanzschule angemeldet. Im Dezember gab es dort immer eine Weihnachtsfeier, bei der auch der Nikolaus und Knecht Ruprecht vorbeikamen. Etwas, das ich so aus meinem Elternhaus nicht kannte. Das Weihnachtsfest war immer etwas sehr Schönes, das wir respektiert haben.“

Im Hause Gündoğan sprechen die Brüder ausschließlich Deutsch miteinander, die Eltern hingegen Türkisch. İlkay Gündoğan: „Sie wollten, dass wir zweisprachig aufwachsen, aber das hat nicht immer so gut geklappt. Selbst wenn wir in den Urlaub in die Türkei gereist sind, haben mein Bruder und ich Deutsch geredet.“ Was in der Türkei zum Verhängnis werden kann: „Einmal waren wir auf einem Basar und wollten diese gefälschten Trikots kaufen. Für Einheimische waren die Preise niedriger als für Touristen. Und ich sehe ja schon sehr türkisch aus. Aber irgendwann beim Verhandeln mit dem Verkäufer habe ich aus reiner Gewohnheit etwas auf Deutsch zu meinem Bruder gesagt. Wir mussten schließlich den Touristenpreis zahlen, der natürlich doppelt so hoch war.“

Die dritte Generation begegnet der Mehrheitsgesellschaft anders als die zweite, vor allem aber die erste Generation, die als Gastarbeiter kam. Die schlecht behandelt wurde und dagegen kaum rebellierte – denn man war ja halt nur Gastarbeiter, besaß keinen Anspruch auf Gleichbehandlung mit der „einheimischen Bevölkerung“ und durfte deshalb vom Leben nicht viel erwarten. Dass man nicht mit am Tisch sitzen durfte, wurde mehr oder weniger akzeptiert. Die zweite Generation wollte auch einen Platz am Tisch und ein Stück vom Kuchen. Die dritte Generation will mehr: Sie beansprucht Teilhabe, will über die Verteilung des Kuchens mitreden. Aber sie muss registrieren, dass es Politiker und Bürger gibt, die ihr dies verwehren wollen. Dass nicht sie bestimmt, ob sie deutsch, deutsch-türkisch oder „nur“ türkisch ist, sondern das „bio-deutsche“ Gegenüber. Dass sie in den Augen der Mehrheitsgesellschaft Türken bleiben – weshalb es weiterhin erlaubt ist, sie als Bürger zweiter Klasse zu behandeln. Der Soziologe Aladin El-Mafaalani sagt über dieses Hin- und Hergerissen sein: „Ein Grund sind die Loyalitätserwartungen der Eltern. Ein anderer sind die diskriminierenden Sprüche, die es immer gibt, egal, wie offen die Gesellschaft ist. Es reicht nämlich nicht, dass man selbst sagt: ‚Ich bin Deutscher‘, wenn nicht auch andere das akzeptieren.“ Wenn der Staat und seine Institutionen nicht gegensteuern und die klare Botschaft senden würden: „Du gehörst zu uns“, „dann werden sich jugendliche Migranten häufig abwenden.“

„… als wäre er seit Jahren der Chef dieser DFB-Elf“

Zurück ins Pariser Stade de France, wo Deutschland die Franzosen nach einer starken Vorstellung mit 2:1 schlägt. Erneut ist ein „Deutsch-Türke“ auffälligster Akteur, aber dieses Mal gebührt die Ehre nicht Mesut Özil, sondern İlkay Gündoğan.

Dabei war Gündoğans Einsatz keineswegs selbstverständlich gewesen. Ermöglicht wurde er durch den verletzungsbedingten Ausfall von Bastian Schweinsteiger, der sich mit der WM 2010 im defensiven Mittelfeld der Deutschen festgespielt hat. Wer soll nun seinen Part auf der „Doppel-Sechs“ neben Sami Khedira übernehmen? Gündoğan ist nicht zwingend erste Wahl. Auch Toni Kroos kommt für die vakante Position in Betracht, agiert aber vielleicht zu offensiv. So entscheidet sich Bundestrainer Jogi Löw für Gündoğan.

In Paris gehen die Franzosen kurz vor dem Halbzeitpfiff durch Mathieu Valbuena in Führung. In der 51. Minute kann Thomas Müller ausgleichen, weil Gündoğan Étienne Capoue tief in der gegnerischen Hälfte so schnell anläuft, dass der Franzose einen schlampigen Pass spielt. Gündoğan erobert den Ball und passt präzise zu Müller. In der 77. Minute gelingt Khedira auch noch das 2:1 – nach einem Traumpass des anderen „Deutsch-Türken“ aus Gelsenkirchen, Mesut Özil.

Auf Zeit.online berichtet Oliver Fritsch: „In der ersten Halbzeit will İlkay Gündoğan das Spiel nach links verlagern, doch sein Pass verirrt sich zum Gegner. Noch während der Ball unterwegs ist, beginnt er mit der Jagd. Er stürmt zum Gegenspieler, erobert den Ball zurück und leitet einen Konter ein. An diesem Beispiel ist nur eines ungewöhnlich: Es ist ein Fehler Gündoğans vorausgegangen. Sonst belegt es gleichermaßen die geistesgegenwärtige und vitale Spielart des deutschen Mittelfeldspielers. Gündoğan nimmt fast immer am Geschehen teil. Am Ende zählen die Statistiker 111 Ballkontakte Gündoğans, Höchstwert.“

Für die Süddeutsche Zeitung hat Gündoğan „von der ersten Minute an eine Ausstrahlung mit über den Platz getragen, als wäre er seit Jahren der Chef dieser DFB-Elf: Alle Bälle zu mir, ich verteile sie weiter kreuz und quer über den Platz. Die Franzosen attackieren im Mittelfeld aggressiv? Mir doch egal.“ Gündoğan sei „die Drehscheibe im deutschen Spiel“ gewesen. „Wenn sich Bundestrainer Joachim Löw darüber freute, dass seine Mannschaft ihre Angriffe flach und kontrolliert vorgetragen habe, dann war das vor allem ein Verdienst des Dortmunders.“

Löw, ein Freund des ästhetischen Spiels und des spanischen Fußballs, lobt Gündoğans Ballsicherheit und „aggressive Präsenz“. Dem Bundestrainer gefällt, wie Gündoğan nach vorne verteidigt. Gündoğan habe „einen Riesensprung gemacht und an Wertschätzung gewonnen“. Er spiele „die richtigen Pässe“, agiere „wahnsinnig präsent“ und fülle die Position „hervorragend aus“. Gündoğan besäße „alle Voraussetzungen, ein Weltklassespieler zu werden“. DFB-Manager Oliver Bierhoff lobt Gündoğans „charakterliche Reife“.

Bastian Schweinsteiger scheint plötzlich einen ernsthaften Konkurrenten zu haben. Oliver Fritsch orakelt: „Balljäger, Anspielstation, Vorbereiter – İlkay Gündoğan empfiehlt sich beim 2:1 in Frankreich als Konkurrent für Bastian Schweinsteiger.“ Dem „konfliktscheuen Löw“ dürfe nun eine unangenehme Aufgabe, vielleicht gar eine mutige Entscheidung ins Haus stehen. Der Bundestrainer habe ja den Konkurrenzkampf ausgerufen. Fritsch: „Wenn nicht alles täuscht, hat er ihn nun an einer sensiblen Stelle, im zentralen Mittelfeld, auf der 6.“

„Dass ihm die nahe Zukunft gehört, ist verbürgt“

Aber Schweinsteiger und Gündoğan sind Spieler mit unterschiedlichen Qualitäten. Nimmt man den genialen Xavi Hernandez als Referenzpunkt, dann ist Gündoğan näher am Katalanen als Schweinsteiger. Im Vergleich mit dem Spieler vom FC Bayern ist Gündoğan der feinere Techniker mit wendigeren Bewegungen und einem noch besseren Blick für den Raum. Schweinsteiger ist mehr der Typ Kämpfer, der bessere Spieler gegen den Ball.

Am 26. März 2013, sechs Wochen nach dem Test in Paris, empfängt die DFB-Elf in der WM-Qualifikation Kasachstan. Im Vorfeld der Begegnung schreibt Frank Hellmann in der Frankfurter Rundschau über Gündoğan: „Wiederholt der instinktsichere Ballverteiler das, was er bereits im Februar an der Seite von Sami Khedira gegen Frankreich vollbrachte, kann es sogar das bessere Stilmittel sein, um den kasachischen Abwehrriegel zu knacken.“ Gündoğan sei mittlerweile in Fußball-Deutschland auf einem ganz hohen Level angekommen. „Dass ihm die nahe Zukunft gehört, ist verbürgt.“ Im Verein müssten sich bereits andere brav hinter ihm einreihen, „im Nationalteam könnte es anderen bald ähnlich ergehen“. Hellman zitiert dann noch Michael Oenning, Gündoğans ehemaligen Trainer in der Jugend des VfL Bochum und bei dessen erster Profistation 1. FC Nürnberg. Oenning ist überzeugt: „Wenn die Entwicklung von İlkay so anhält, wird er konstant auf dem Niveau von Lahm oder Schweinsteiger agieren.“

Gegen Kasachstan steht Gündoğan wieder an der Seite von Sami Khedira in der Startelf – und Toni Kroos erneut nicht. In Nürnberg genügt den Deutschen eine starke erste Halbzeit, um den Underdog mit 4:1 in die Schranken zu weisen. In der 31. Minute markiert Gündoğan das 3:0, es ist sein erster Länderspieltreffer, zehn Minuten später streift ein Schlenzer von ihm die Querlatte. Gemeinsam mit Philipp Lahm, Mesut Özil und Marco Reus verdient sich Gündoğan die Bestnote.

KAPITEL 2 Anfänge und Relative Age Affect

„Jeder Nachteil hat einen Vorteil.“

Johan Cruyff

İlkay Gündoğan beginnt seine Karriere auf den Straßen und Hinterhöfen Gelsenkirchens: „Wir spielten teilweise so lange, bis es dunkel wurde. Unsere Mutter musste manchmal schimpfen: Hört auf, die Garagen gehen kaputt, es ist zu laut, die Nachbarn schimpfen schon!“ Sein erster Klub ist der Amateur- und Stadtteilverein SV Gelsenkirchen-Hessler.

Zwar wechselt Gündoğan als Achtjähriger in die Nachwuchsabteilung von Schalke 04, bleibt dort aber nur eine Spielzeit, da er aufgrund von Verletzungsproblemen kaum zum Einsatz kommt und seine Trainer ihn als zu schmächtig und zu langsam empfinden. Gündoğan kehrt zu seinem Stammverein zurück, für den er die nächsten fünf Jahre spielt. 2004 wechselt er zum SSV Buer, einem weiteren Gelsenkirchener Amateur- und Stadtteilklub. Im Sommer 2005 nimmt dann der VfL Bochum den nun knapp 15-Jährigen unter seine Fittiche – was relativ spät für einen Wechsel zu einem Profiklub ist. Thomas Müller war sieben Jahre alt, als er sich dem FC Bayern anschloss, Mats Hummels ebenfalls; Joshua Kimmich, Emre Can und Toni Kroos waren zwölf, als sich der VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt und Hansa Rostock ihrer annahmen. Leroy Sané wechselte im Alter von neun Jahren zu Schalke 04, Marco Reus spielte seit seinem fünften Lebensjahr beim BVB.