19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Dörlemann eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Auf derselben Wiese, auf der im 15. Jahrhundert Holzstangen den Ort verschiedener Untaten markieren, steht Anfang des 21. Jahrhunderts das Mietshaus, in dem Heinz und Selena die kühle Endphase ihrer Beziehung erleben. In den zwanziger Jahren befindet sich auf ebendieser Wiese das Bauernhaus der Familie Schacher, aus dem der junge Schacher davonläuft und mit Bruns Ein-Mann-Varieté auf Wanderschaft geht. In den sechziger Jahren wohnen die neunjährige Mari und ihr Vater in dem Mietshaus, auch sie ein seltsames Paar: Mari ist in ständiger Angst vor Krieg und Geheimpolizei, aber auch vor der neugierigen Nachbarin, und Vater Ferenc fasst im neuen Land nicht Fuß.Auf vier Zeitebenen über sechs Jahrhunderte hinweg zeichnet Im April die Geschichte ein und desselben Ortes und seiner einander ablösenden Bewohner nach.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

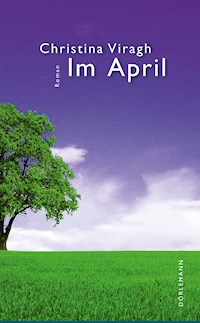

Christina Viragh

Im April

Roman

Mit einem Nachwortvon Péter Nádas

Dörlemann

Die Originalausgabe »Im April« erschien erstmals 2006 im Ammann Verlag, Zürich. Alle Rechte vorbehalten © 2020 Dörlemann Verlag AG, Zürich Umschlaggestaltung: Mike Bierwolf Satz und eBook-Umsetzung: Dörlemann Satz, Lemförde ISBN 978-3-03820-974-4www.doerlemann.com

Inhalt

Im April

I

Es ist ein Aprilabend Anfang der Sechzigerjahre, erstaunlich warm, das Wohnzimmerfenster steht offen, hin und wieder blähen sich die Nylonvorhänge herein, die Luft riecht nach dem schwelenden Feuer hinter dem Haus, weiß Gott, was die da angezündet haben, der Blumenduft, wie nicht reiner Mandelhonig, kommt von den weißen Zweigen in einer Vase, Spirea, die in diesem April auch schon blüht. Halb acht, es ist nicht dunkel, die Blüten des hinter dem Haus stehenden Kirschbaums treten in der dichter werdenden Dämmerung deutlicher hervor. Da und dort schweben Blütenblätter zur Erde, auch das sieht man deutlich und ist an den Schnee erinnert, der noch vorletzte Woche fiel, kurz bevor es ungewöhnlich warm wurde. Der Rauch vom kleinen Feuer riecht immer mehr nach angesengtem Haar, da ist wahrscheinlich etwas drin, das nicht richtig brennt.

Derselbe Aprilabend Anfang der Zwanzigerjahre, auf der Höhe des Wohnzimmers ist nur Luft, feuchte Luft von dem Nieselregen, der hier auf eine links und rechts von je einem Mietshaus eingegrenzte Wiese fällt. Die Blüten des Löwenzahns auf der Wiese sind geschlossen und bräunlich. Der Kirschbaum besteht aus einem etwa meterhohen, gegabelten Zweig, der von einem Stock gestützt wird. Die Luft riecht nach Schnee.

Anfang des einundzwanzigsten Jahrhunderts befinden sich im Wohnzimmer noch zwei Gegenstände, die in den Sechzigerjahren beim Einzug in den Neubau hier platziert worden sind, nämlich ein Kerzenhalter aus Zinn und außen am Fenster ein Thermometer, das an diesem Aprilabend fünfzehn Grad anzeigt. Das Wetter ist nicht so schlecht, bedeckt, aber trocken. Das Fenster steht einen Spaltbreit offen, die hereinströmende Luft hat einen metallischen Beigeschmack. Im Zimmer ist auf der niedrigsten Stufe geheizt. In einer Vase stehen nicht Frühlingsblumen, sondern Astern.

An diesem Aprilabend des Jahres 1415 macht eine laubgeschmückte Reitergesellschaft auf der Wiese hier Rast. Das Buchenlaub steckt seitlich am Stirnband des Zaumzeugs der Pferde, an den Kopfbedeckungen der Reiterinnen und der Reiter und auch zu Kränzen gewunden auf ihrem Haar oder um ihren Hals. Eine Trompete gibt das Zeichen zum Absteigen, die Pferde werden zu einer Gruppe zusammengenommen und auf der Höhe des späteren Zwischenraums zwischen Lift und Treppenhausgeländer nebeneinander aufgestellt. Einige werden an der Brust rückwärts gestoßen, damit die Reihe gleichmäßig steht.

An diesem Aprilabend Anfang der Sechzigerjahre lässt die Straßenbahn, die im Sechsminutentakt an der Vorderfront des Hauses hält und anfährt, den Spireazweig in der Vase kaum merklich zittern. Kleine runde weiße Blütenblätter fallen auf den sechseckigen Couchtisch aus hellbrauner Esche.

Die Astern des einundzwanzigsten Jahrhunderts stehen neben dem Sofa, auf einem niedrigen Glastisch mit Rädern. Ein graugelb vertrocknetes, an seinem ausgezackten Rand eingekrümmtes Blatt liegt auf der Glasplatte, die anderen, ebenfalls weitgehend vertrockneten Blätter sitzen noch an den Stielen, die dunkelroten Blüten sehen frisch aus.

Der Haargeruch vom schwelenden Feuer ist im Sechzigerjahrewohnzimmer im hinteren Teil mit dem Esstisch, ebenfalls aus Esche, stärker zu riechen als beim Fenster, wo die hereinströmende Luft die Gerüche verdünnt. Riecht wirklich komisch, denn jetzt mischt sich noch etwas Herbsüßes hinein, wie von Holz, das mit Duftöl durchtränkt ist. Zwischendurch riecht es von den Stummeln im Aschenbecher auf dem Tisch.

Im einundzwanzigsten Jahrhundert steht ein Aschenbecher auf dem Fenstersims. Er ist aus türkisblauem Steingut und stammt aus einem nordamerikanischen Indianerreservat. Auch er ist voller Stummel.

Zwanzigerjahre, scheußlich, dieser Aprilabend, keinen Hund würde man bei dem kalten Nieselwetter hinausjagen. Tatsächlich liegt er in seiner Hütte. Das Nieseln sieht wie dünner Nebel aus. Es ist trotz des bedeckten Himmels immer noch hell. Die Wiese ist dunkelgrün vor Nässe, das Gras steht nicht hoch, das Mähen kann man noch eine gute Weile vergessen. Die rostigen Sensen und Rechen sind in einem Schuppen neben der Hundehütte untergebracht, daneben steht ein einstöckiges Bauernhaus auf der Wiese, unten verputzter Stein, oben rot bemaltes Fachwerk.

Aus diesem oberen Stock des Bauernhauses kommt heute Abend in den Sechzigerjahren von Zeit zu Zeit ein Dröhnen, das von den hinten um die ehemalige Wiese stehenden Vierzigerjahremietshäusern widerhallt, sodass man jeden Schlag doppelt hört. Es klingt, als versuchte jemand den Holzboden des oberen Stockwerks durchzuschlagen. Vom Kirschbaum fallen Blütenblätter, vielleicht wegen der Schallwellen, die drei Birnbäume vor dem Haus blühen noch nicht. In einem der hinteren Mietshäuser wird ein Fenster zugeworfen, wahrscheinlich aus Protest gegen den Lärm. Vom großen Nussbaum, der ebenso wie der Kirschbaum ins Hintergärtchen des Neubaus integriert ist, fliegt mit kurzgehackten Rufen eine Amsel auf.

Es ist still, man hört zwei Amseln, die in dem Wäldchen, das sich vom hinteren Rand der Wiese den Hang hinaufzieht, einander antworten, und man hört auch das Kauen der Pferde an den Trensen. Eins hat den Buchenlaubschmuck des Nebenpferdes erwischt, aber der Zweig wird ihm von einem Burschen aus dem Maul gezogen. Die Instrumente, die den heutigen Ausritt, Frühjahr 1415, begleitet haben, liegen nebeneinander auf einer roten Decke. Auch das den ganzen Tag wiederholte Rezitieren von Frühlingsgedichten hat aufgehört.

Das dröhnende Klopfen im oberen Stock des Bauernhauses ist im Moment, jetzt in den Sechzigerjahren, nicht zu hören, in einem der Vierzigerjahremietshäuser wird ein Fenster, wahrscheinlich dasselbe wie vorhin, wieder aufgerissen. Wie gesagt, diese älteren Mietshäuser stehen hinten auf dem Grundstück, an den Hang gebaut, während der Neubau an der Straße steht und das Grundstück nach vorn abschließt. Das erwähnte Wohnzimmer geht nach hinten, also auf das Grundstück hinaus, und das wieder einsetzende Dröhnen ist hier deutlich zu hören. In den straßenseitigen Wohnungen des Neubaus hingegen hört man es nur dumpf, dafür lässt hier die Straßenbahn von Zeit zu Zeit die Scheiben vibrieren.

Dass die immer etwas zu lärmen haben müssen. Auch jetzt, an diesem Aprilabend in den Zwanzigerjahren, kracht es aus dem Bauernhaus, als wäre etwas Schweres, Kompaktes umgefallen, zum Beispiel eine Nähmaschine mitsamt ihrem schmiedeeisernen Fuß. Erschreckt fliegt von einem der Birnbäume eine Meise auf. Jetzt kommt aus dem Haus Kindergeheul. Jetzt bricht es ab. Jetzt, ebenfalls von Kinderstimmen, ein Psalmodieren: Regen, Regen, Segen, Segen, Regen, Regen, Segen, Segen. Auch das bricht ab. Auf der Asphaltstraße vorn fährt ein Automobil stadtwärts, in der Villa jenseits der Straße geht ein Fenster auf und gleich wieder zu. Jetzt wird unter dem Dachgiebel ein kleines Fenster geöffnet, und das Ende eines Fernrohrs erscheint. Es stellt sich auf die Höhe ein, auf der im Sechzigerjahreschlafzimmer die Nachttischlampe mit ihrem plissierten Schirm die Sicht versperren würde. Jetzt, da sich auf dieser Höhe nur Nieselregenluft befindet, kommt der Schuppen in Sicht. Davor eine Pfütze, in der zusammengeknüllte Lumpen liegen. Das Fernrohr im Giebelfenster wird wieder zurückgezogen, das Fenster zugemacht.

Jetzt steht das Giebelfenster der Villa wieder offen, wir haben den Aprilabend Anfang der Sechzigerjahre, das Ende des Fernrohrs ragt unbewegt heraus. An der Straßenfront des Neubaus sind die Vorhänge zugezogen, da und dort die Lamellen-Rollläden heruntergelassen. Im Wohnzimmer an der Rückseite des Hauses kommt durch den bewegten Vorhang wieder ein Schwaden von dem komisch riechenden Feuer. Was zum Teufel verbrennen die da? Auf der Straße vorn fährt die Straßenbahn an, der Spireazweig in der blauweißen Porzellanvase zittert ein wenig, ein paar der Blütenblätter fallen ab, auch vom Kirschbaum draußen schneit es Blütenblätter. Jetzt ist es still, keine Autos auf der Straße, auch kein Dröhnen aus dem ehemaligen Bauernhaus. Ein schöner, erstaunlich warmer Aprilabend. Der Mann, der auf einen der Esstisch-Stühle gestützt hinten im Wohnzimmer steht, muss kurz lachen.

An der Stelle, wo er steht, befindet sich im einundzwanzigsten Jahrhundert nur ein heller, gesprenkelte Spannteppich, sonst kein Mobiliar. Auf Kopfhöhe hängt ein pseudoantiker Spiegel an der rauverputzten Wand, spiegelt das nur von zwei Baumwollvorhängen umrahmte Fenster und dahinter die undeutliche Masse des größeren, höheren Baus, der seit 1965 an Stelle des Bauernhauses in der Mitte des Grundstücks steht. Der grünliche Fleck im Spiegel gibt den Topfbambus auf einem der Balkone wieder. Erstaunlich, dass er den Winter und die Stürme des Vorfrühlings überlebt hat.

Gestürmt hat’s, das kann man wohl sagen, ein genauso stürmischer Sechzigerjahre-Vorfrühling. Nächtelang hat das Wellblechdach des halbverfallenen Schuppens geklappert. Dann hat es geschneit, und niemand hätte gedacht, dass so bald darauf die Kirschbäume blühen würden. Sie blühen besonders schön, ohne Blätter, die plötzliche Wärme hat die Knospen an den dunkelbraunen Zweigen auf einmal geöffnet. Sie blühen besonders schön, sagt der im Wohnzimmer stehende Mann zu sich selbst. Könnte sich ja eigentlich ans offene Fenster stellen, um den Kirschbaum besser zu sehen. Er steht hinten im Zimmer auf die Lehne des Esstisch-Stuhls gestützt, betrachtet die sich blähenden Vorhänge, spielt mit einem geschlossenen Taschenmesser in der anderen Hand.

Nachdem die Frühlingslieder und -gedichte dieses Ausflugs vom Frühjahr 1415 verstummt sind, bleibt es bei den Rufen der sich antwortenden Amseln, dem Kaugeräusch der Pferde, dem metallischen Klicken, wenn sie sich so nahe aneinanderdrängen, dass die Steigbügel zusammenstoßen. Der rotblau gekleidete junge Mann, der in der Nähe etwas im Gras sucht, macht kein Geräusch. Später würde er in der Luft schweben, denn er geht an der Stelle hin und her, wo sich im Sechzigerjahreneubau das Treppenhaus atriumartig zum Kellergeschoss hin öffnet.

Hier liegt jetzt in den Zwanzigerjahren ein Kotflügel im Gras, schon lange, schon seit dem Winter, schon oft betrachtet von der Villa her, mit bloßem Auge und mit dem Fernrohr. Wäre das Wetter besser, würde das schwarzglänzende Metallding aus der blühenden Wiese herausstehen, aber jetzt ist es nur eine der grauen, undeutlichen Formen. Aus dem Bauernhaus kommt wieder die Regen, Regen, Segen, Segen-Leier, man hört es auch an der Straße vorn. Herrgott noch mal, jetzt sind tatsächlich schon Schneeflocken zwischen den Tropfen. Es riecht noch stärker nach Schnee als vorhin, der Geruch des Herdfeuers im Bauernhaus wird in Richtung der Straße getrieben. Die Eingangstür des Bauernhauses wird von innen aufgerissen und wieder zugeschlagen, der Hund kommt aus seiner Hütte, verkriecht sich wieder. Jetzt das Nähmaschinenkrachen und Kindergeheul. Aufhören, brüllt eine Männerstimme, das Geheul bricht ab. Von einem der Birnbäume fliegt eine Amsel mit ihrem abgehackten Winterruf auf. Jetzt ist es wieder still. Motorengeräusch vom Stadtrand her, zwei Automobile kommen gefahren, das Giebelfenster der Villa geht auf, das Fernrohr erscheint, und auch im Mietshaus links von der Wiese wird eine Balkontür geöffnet, eine Frau tritt heraus und blickt den beiden Wagen nach. Es schneit, man kann’s nicht anders sagen, im Wäldchen oben am Hang sind die Wipfel der höchsten Tannen schon weiß. Das Fernrohr schwenkt von der Straße weg und richtet sich wieder auf den Schuppen. Dabei rührt sich dort gar nichts. Jetzt wird vom Stadtrand her Hufgetrappel hörbar, klatschend auf dem nassen Asphalt, das Fernrohr schwenkt nach links, wartet, bis das Fuhrwerk in Sicht kommt. Der Schnee fällt in großen Flocken, der Wagen muss bereits in der Nähe sein, aber man sieht ihn kaum. Die Wiese ist auch schon weiß, auf eine löcherige Art, einzelne Grasbüschel stehen heraus. Der schwarze Kotflügel, von dem die Schneeflocken abrutschen, hebt sich jetzt besser ab.

An dieser Stelle wäre dem Fernrohr der rotblaue Suchende im Weg, der jetzt hier im Gras kauert und mit beiden Händen auf dem Boden herumtastet. Die neun Pferde starren mit gespitzten Ohren zu ihm hin. Ein zweiter rotblau gekleideter junger Mann, der ein Stück Brot essend bei den Pferden steht, hört zu kauen auf und blickt ebenfalls zu ihm. Der Suchende steht auf, klopft sich die Erde von den Händen, dreht sich um. Die Pferde entspannen sich, der andere Rotblaue beginnt wieder zu kauen. Der Suchende geht auf die Pferde zu.

Damit würde in den Zwanzigerjahren die Sicht auf den Kotflügel wieder frei, nur hat sich das Fernrohr, das jetzt und in alle Ewigkeit, nein, das vielleicht nicht, aber immerhin bis in die Sechzigerjahre auf Posten ist, im Moment zurückgezogen, das Giebelfenster ist geschlossen.

Andererseits geht der Rotblaue geradewegs auf die spätere Lifttür zu, die an diesem erstaunlich warmen Aprilabend Anfang der Sechzigerjahre von einem neunjährigen Mädchen vorzeitig aufgerissen wird, sodass der Lift etwa zehn Zentimeter über dem Boden stehen bleibt. Das Mädchen steigt ein und drückt auf den Knopf für den dritten Stock. Tralilala, der Lenz ist da, singt sie, der Lift ist schon fast im zweiten Stock, sie tritt auf die Metallschwelle des Liftbodens, was den Lift blockiert, mehr als zehn Zentimeter unterhalb des Stockwerkbodens, die Tür lässt sich nicht öffnen. Das Mädchen drückt auf den Knopf für den dritten Stock, fährt von dort in den zweiten zurück, wartet diesmal ab, bis der Lift von sich aus hält, steigt aus. Sie bleibt vor der graugestrichenen Wohnungstür rechts vom Lift stehen, starrt darauf und beginnt jetzt die Klinke langsam und lautlos hinunterzudrücken. An dem Punkt, wo die unverschlossene Tür nachgibt, lässt sie die Klinke langsam wieder hochkommen, die Tür geht mit einem leisen Klick wieder zu, das Mädchen läuft auf den Zehenspitzen zur Treppe und mit Sprüngen über je zwei Stufen hinweg ins Erdgeschoss. Der Sprung, mit dem sie dort ankommt, würde die aufgereihten Frühlingspferde auseinandertanzen lassen, jetzt erschreckt er eine auf den Lift wartende Nachbarin, denn er geht über vier Stufen und schleudert das Mädchen aus dem Gleichgewicht, sodass sie mit den Handflächen auf den schwarzgrauen Steinboden klatscht. Klar, die Nachbarin muss gleich loslegen mit Ermahnungen, nicht beachten, das Mädchen steht auf und rennt aus dem Haus. Ein schöner, erstaunlich warmer Aprilabend, an dem das Fernrohr im Giebelfenster der Villa auf den Neubau gerichtet bleibt. Das Mädchen steht mitten im Blickfeld. Sie bückt sich, um ihre Schuhe fester zu binden, hinter ihr, hinter dem Glas der Eingangstür, erscheint das Gesicht der Nachbarin, verschwindet wieder. Das Mädchen richtet sich auf und läuft aus dem Bild. In der Glastür spiegelt sich der Verkehr, der sich im Moment vor allem stadtauswärts bewegt. Was die wohl hinter dem Haus angezündet haben, man riecht den süßlichen Haargeruch auch hier vorn an der Straße, das Mädchen, das jetzt an der Hausecke steht, hält sich die Nase zu.

An der Stelle dieser Hausecke wächst das Gras kürzer und dichter als auf dem Rest der Wiese, was man anno 1415 kaum bemerkt, hingegen in den Zwanzigerjahren von allen drei Stockwerken des links von der Wiese stehenden Mietshauses deutlich sehen kann, sodass man sich jeden Frühling die Frage stellt, warum wohl auf diesem Fleck nie eine Blume wächst und ob man da nicht einmal den Boden umgraben sollte. Hu, nein, dafür müsste man den Vater Schacher um Erlaubnis bitten, der auch schon, als die Mietshauskinder auf der Wiese Gänseblümchen pflückten, mit dem Gewehr erschienen ist.

Jetzt, in den Sechzigerjahren, schwenkt das Fernrohr kurz auf diese Stelle, wo sich, wie gesagt, die Hausecke befindet. Mari, das Mädchen, kommt in Sicht. Sie hat die Unterlippe vorgeschoben. Jetzt rennt sie zur Haustür zurück. Geht hinein, drinnen folgt der Lifttrick, der auch wieder gelingt, zehn Zentimeter Niveau-Unterschied, da geht die Lifttür noch auf, und diesmal funktioniert es auch im zweiten Stock oben, Mari tritt im richtigen Augenblick auf die Schwelle und steigt aus. Starrt auf die graue Wohnungstür, drückt langsam und lautlos auf die Klinke und öffnet die Tür so, dass sie eng angelehnt bleibt. Geht rückwärts, nimmt Anlauf, tritt die Tür mit dem Fuß auf. Sie schlägt innen gegen die Flurwand, an eine Stelle, wo der Verputz schon weg ist. Mari betritt die Wohnung.

Jetzt steckt doch jemand im Lift fest, weil die vor etlichen Jahren, wir haben den Anfang des einundzwanzigsten Jahrhunderts, zusätzlich angebrachte innere automatische Tür nicht aufgeht. Zum Glück ist der stecken gebliebene Herr von Gugelau nicht klaustrophobisch, aber jetzt geht auch noch das Licht aus, und er beginnt gegen die Tür zu poltern. Dieses Poltern hört man im ganzen Haus. Man hat auch schon die Alarmklingel gehört, auf die Herr von Gugelau zuerst gedrückt hat. Es stehen schon mehrere Leute im obersten, vierten Stock vor dem nicht zu öffnenden Lift. Vom Oberlicht wird die Gruppe hell beleuchtet, heller eigentlich, als es diesem bedeckten Aprilabend entspricht. Im vierten Stock ist immer schönes Wetter, hat gerade Herr von Gugelau, der jetzt im Lift Mantel und Jackett auszieht, einmal gesagt. Er hört, wie man zu ihm hereinruft, der Liftservice sei alarmiert, aber jetzt poltert er trotzdem wieder gegen die Tür.

Das kommt wirklich nicht oft vor, dass ein Aprilabend so schön und warm ist wie heute in den Sechzigerjahren um halb acht. Wäre da nicht der komische Feuergeruch, könnte man auch im Neubau den Erdgeruch riechen, der aus den Gärten und von den Feldern in der Umgebung kommt. Vor einem Augenblick, bevor die Wohnungstür gegen die Flurwand schlug, hat der Mann im Wohnzimmer an die auch schon blühenden Forsythien und Feuerbüsche gedacht. Jetzt erschreckt ihn die Tür so, dass er schreit: Sie blühen auch schon, und er lässt das Taschenmesser, mit dem er vorhin gespielt hat, fallen. Sag das nicht, schreit Mari zurück. Sie schreit es dreimal, beim dritten Mal knallt sie die Wohnungstür von innen zu. Jetzt ist es still. Sag das nicht, schreit Mari noch einmal und geht in ihr Zimmer, das mit dem Rollladen verdunkelt ist. Sie schließt hinter sich ab und zündet auf ihrem Schreibpult das Licht an.

Die aus dem Brockenhaus stammende Schreibtischlampe von undefinierbarem Alter und großer Hässlichkeit würde ungefähr die Spitze der Stange bilden, die jetzt anno 1415 in die Wiese gerammt ist. So viel ist im letzten Winter vom Mord an Herrn Meier die Rede gewesen, dass die Frühlingsreiter absichtlich hierhergekommen sind, an den von einer Stange gekennzeichneten Tatort. Lange Stangen hat man zwar schon den ganzen Tag auf Wiesen und Feldern stehen sehen, aber Herr Rufus hat gesagt, das ist der Ort, hier müsste man suchen. Alle haben gelacht. Es geht um Münzen, Plättchen und Medaillen aus Gold, die sich hier angeblich im Gras finden und gleich nach der Schneeschmelze zum Vorschein kommen sollten, wie es im Winter geheißen hat. Der Mörder sei nicht auf Raub aus gewesen. Weder auf Raub noch auf Mord, sagt Herr Lukas. Alle lachen wieder. Man lagert um die Stange im Gras, der Rotblaue sucht jetzt weiter links. Lacht ihr nur, denkt er. Wieder beobachten ihn die Pferde mit gespitzten Ohren. Die beiden Amseln im Wäldchen sind jetzt weiter voneinander entfernt und verwandeln mit ihrem Gesang die Wiese in einen großen, gewölbten Raum, wie Frau Dorothea sagt. Wie ist das?, fragt Herr Lukas. Wenn man die Augen schließt und nur auf die Amseln hört, ist man in einem großen, gewölbten Raum, wiederholt Herr Rufus. Frau Dorothea denkt: Ich darf nichts sagen.

Wenn die Brockenhauslampe die Spitze der Stange bildete, wäre sie in der Aprilabenddämmerung weitherum ein Signal. Jetzt kommt ihr Licht nicht weiter als bis zur braungestrichenen Platte von Maris Schreibpult, auf dem ein halb beschriebenes Blatt Papier liegt. Mari schreibt einen Brief an ihren Vater, den Mann, der im Wohnzimmer auf dem Stuhl sitzt, auf den er sich bisher gestützt hat. Das Dröhnen aus dem Bauernhaus setzt wieder ein. Was machen die da, denkt er, wird das die ganze Zeit so gehen? Der Wohnzimmervorhang hängt im Augenblick still, es ist etwas dunkler geworden, das Weiß des Kirschbaums hebt sich noch deutlicher ab. Ein schöner Frühlingsabend, auf dem Nussbaum singt eine Amsel in das Dröhnen hinein, scheint sie nicht zu stören. Auch die Straßenbahn, die jetzt auf der Straße vorn gefahren kommt und mit einem Scheppern hält, stört sie nicht. Aber jemand sollte nachsehen, was die da verbrennen.

Jetzt, im einundzwanzigsten Jahrhundert, ist an diesem Aprilabend die Wohnung leer, Herrn von Gugelaus Poltern verhallt ungehört im Flur, den der Luftzug vom Wohnzimmerfenster auch schon unterkühlt hat. Das Wetter müsste besser sein, Vorfrühlingsstürme deuten auf einen schönen Frühling, wie es doch heißt. Zumwalds sollten das Fenster nicht offen lassen, solange die Heizung läuft. Wahrscheinlich sind sie auf den Wetterbericht hereingefallen, etwas von Aufhellungen am Abend. Davon kann nicht die Rede sein, auch wenn jetzt bei fallender Dunkelheit der Himmel nicht mehr so eindeutig grau ist. Der Frühling kommt spät dieses Jahr, im Vorgärtchen der einstmaligen Villa mit dem Fernrohr, Weider’sche Villa genannt und heute das Bürohaus einer Immobilienfirma, sind die Tulpen nur knapp herausgekommen, auch die Osterglocken sind noch zu, obwohl Ostern vorbei ist.

Immerhin ist das Wetter nicht so scheußlich wie an diesem Aprilabend in den Zwanzigerjahren, der Schnee liegt schon als glasige Matschschicht auf der Straße. Man hat das kalte Zeug sofort in den Schuhen, wie Herr Blank merken muss, der jetzt aus dem linken Mietshaus tritt, um mit dem letzten Omnibus zu seiner Geliebten in die Altstadt zu fahren. Unnötig zu fragen, wie er zurückkommen will, er kommt nicht zurück, er bleibt über Nacht in der Altstadt. Seine Frau sitzt in der Küche am Tisch auf das Wachstuch gestützt. Es ist mir gleich, denkt sie. Im Bauernhaus hinten zielen die Kinder mit dem Gewehr des Vaters auf Herrn Blank vorn auf der Straße. Das Fernrohr im Giebelfenster der Villa bleibt hingegen auf den Schuppen gerichtet, Herr Blank geht von ihm unbeobachtet zur Omnibus-Haltestelle, obwohl man das Schluckgeräusch seiner Schritte im Schneematsch weitherum hört.

Nur dieser Frühlingsabend von 1415 nimmt es punkto Wetter mit dem schönen Sechzigerjahreabend auf. Er ist zwar etwas kühler, aber dafür heller, weil sich die Lichtreflexe von den zwei Seen, zwischen denen die Wiese auf einer kleinen Anhöhe liegt, von keinen Bauten behindert verbreiten. Die Reitergesellschaft lacht wieder, wer sucht, der findet nicht, hat jemand gesagt. Jetzt im schwindenden Licht erst recht nicht. Man beobachtet zwischen den Pferdebeinen hindurch die roten und blauen Beine der rotblau gekleideten Burschen, die jetzt beide etwas suchen, beide am vorderen Rand der Wiese. Wieder hat eins der Pferde Buchenlaubschmuck erwischt, das ihm niemand aus dem Maul zieht, die Rotblauen sind zu beschäftigt, das Pferd schlägt den Zweig seinem Nachbarn gegen den Hals, umsonst, das elastische Holz lässt sich so nicht brechen. Friert Euch nicht?, fragt Herr Rufus Frau Dorothea. Frau Dorothea wendet den Kopf ab. Ich darf nichts sagen, denkt sie. Tatsächlich, es ist schon ziemlich kühl. Hej, ruft Herr Lukas und klatscht in die Hände, das Pferd mit dem Buchenzweig im Maul ist unruhig geworden, es stößt gegen seinen Nachbarn, der rückwärts auszuweichen beginnt. Das ausweichende Pferd ist Ketsuron, der Braune von Herrn Bernhard. Die Rotblauen kommen gelaufen und richten die Pferde wieder so aus, dass sie über das rotgestrichene, oben mit schwarzem Plastik eingefasste eiserne Treppenhausgeländer hinweg in das offene Kellergeschoss des Sechzigerjahreneubaus hinuntersehen würden.

II

Heuer, Sechzigerjahre, haben die Stürme des Vorfrühlings jedenfalls gehalten, was sie versprachen, schon am 4. Juni hat man im See baden können, und jetzt, am 11. Juni, sind es 29 Grad. Jeden Tag kann es so weit sein, denkt der Mann, der im Schlafzimmer angezogen auf dem Bett liegt. Sie räumen aus, es ist schon fast alles ausgeräumt. Seine Tochter Mari, der es verboten ist, hinter das Haus zu gehen, steht hinter dem Haus. Sie ist unsichtbar zwischen Möbeln und Kisten, die aus dem Bauernhaus ausgeräumt worden sind. Es sind auch Tiere zum Vorschein gekommen, aus dem Keller ein Schwein, aus dem Schuppen ein Schrankvoll Kaninchen. Der zum Käfig umfunktionierte Schrank ist ein Empire-Stück. Das Schwein ist mit einem Strick an einem der Birnbäume festgebunden und hat die Augen zu. Mari steht vor einer rotlackierten Kiste und fragt eins der Schacherkinder: Was ist da drin? Geht dich einen Scheißdreck an, sagt der älteste Schacherjunge. Im Neubau wird ein Fenster zugemacht, Mari blickt zum zweiten Stock hinauf, aber hinter den Geranienkisten aus Styropor ist das Schlafzimmerfenster, aus unerklärlichen Gründen die einzige Öffnung des Schlafzimmers zum Balkon, immer noch offen. Mari stellt sich etwas abseits, hinter die im Vorfrühling durch die Stürme gefällte kleine Tanne. Er kann mich nicht sehen, denkt sie, aber sie täuscht sich, vorhin hat er sie gesehen, als er vom Bett aufstand und sich ans Fenster stellte. Es schlägt zwölf, das Mittagsgeläut beginnt, Mari geht vom umgefallenen Baum wieder zur roten Kiste. Bekommst du zu Hause nichts zu fressen?, fragt der älteste Schacherjunge, der von seiner Mutter gerade ins Haus kommandiert wird. Und du, verschwinde, sagt die Frau zu Mari. Mari verschwindet hinter dem Schuppen. Steht eine Weile dort, das Geläut hört auf, es wird still, kein Verkehr auf der Straße, nur jetzt eben die Straßenbahn, dann nur das Besteckgeklapper aus den Mietshäusern ringsum und aus zwei oder drei Wohnungen das Radio. Kein Mensch auf dem ganzen Grundstück. Mari blickt hinter dem Schuppen hervor zum Schwein hinüber, das sich hinzulegen versucht, was nicht geht, weil der Strick zu kurz ist. Jetzt, denkt Mari. Sie drückt sich an die morsche Schuppenwand und schaut zum zweiten Stock des Neubaus hinauf. Im linken Teil des Fensters hängt der Nylonvorhang in regloser Dichte, durch das schwarze Rechteck des vorhangfreien Fensterteils sieht man die Schlafzimmerwand als weißlichen Fleck. Mari drückt die Wange so stark an die Schuppenwand, dass ihr Kiefer aufklappt. Einundzwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig, es geschieht nichts, kein Knall in der Stille, sie hört zu zählen auf. Jetzt nicht, denkt sie und löst sich von der Schuppenwand. Was ist in der Kiste? Die Russen werden kommen. Was ist in der Kiste?

Am diesem Mittag des 11. Juni in den Zwanzigerjahren schickt Vater Schacher seinen zwölfjährigen Sohn von der Suppe weg auf die Wiese hinaus. Aber ich bin doch am Essen, sagt der Sohn. Geh, sonst hau ich dir eins auf den Grind, sagt der Vater. Das Gras steht immer noch nicht hoch genug zum Mähen, und es ist nass, aber der Nordwind hat schönes Wetter gebracht, Kälte und einen blauen Himmel mit fädigen Wolken, wie man ihn sonst eher im Herbst sieht. Der junge Schacher, der spätere Vater der mit Mari bekannten Kinder, tritt vor die Tür und will umkehren, um seine Jacke zu holen, so im Hemd ist es kalt, aber nein, lieber nicht, er drückt sich die Arme an den Oberkörper und geht hinaus, unter die Birnbäume. Er schielt zur Schuppentür, der Hund hat sich in seiner Hütte verkrochen, der junge Schacher geht zum Wiesenrand und bleibt dort stehen. Tief über den Teller gebeugt, löffelt der Vater in der Küche die Suppe, dann ist er fertig, blickt durch das Fenster, sieht seinen Sohn vor der Wiese stehen. Er schiebt seinen Stuhl zurück, geht zum Fenster, reißt es auf, reißt auch den Mund auf, aber der Sohn ruft: Vater, ich kann doch nicht in die Wiese hinein, ich zertrample doch das Gras. Muss ich selber kommen?, fragt der Vater. Da läuft der Sohn in die Wiese hinein. Biswind, kaltes, schönes Wetter, die Sterne noch in den Zwillingen, aber die Sonnenwende nicht mehr weit, da finde man es, hat es im Hundertjährigen Kalender geheißen. Was findet man?, hat der Junge gefragt. Weiß ich nicht mehr, hat der Vater gesagt, such halt, dann siehst du’s dann. Der junge Schacher zieht hinter sich eine Spur durch das Gras und hört, wie drüben in der Villa das Giebelfenster aufgeht. Er erreicht in Sprüngen den anderen Wiesenrand, läuft weiter, hinter das rechts von der Wiese stehende Mietshaus. Er stellt sich an die Hauswand, für das Fernrohr unsichtbar. Das Fernrohr schwenkt auf die dunkle Furche, wo die Grashalme niedergetreten sind. Der ist nicht mehr zu retten, denkt der Benutzer des Fernrohrs, trampelt durch das eigene Gras, sein Vater wird ihn umbringen. Da erscheint, wie auch der Junge vom Mietshaus drüben sieht, der Vater unter den Birnbäumen, das Gewehr geschultert. Er blickt suchend über die Wiese und sieht gleich den Sohn, der da drüben an der besonnten gelben Hauswand steht. Warum sucht er nicht, der Saugoof? Der Vater greift nach dem Gewehrriemen und beginnt ihn über die Schulter herunterzuziehen. Der Sohn sieht die Bewegung, wirft sich herum, rennt zur anderen Hausecke, um die Ecke, auf die Straße hinaus und, ohne stehen zu bleiben, bis zur großen Linde, die etwa zweihundert Meter stadteinwärts an der Kreuzung mit der Hügelstraße steht. In der Villa wird das Giebelfenster ganz aufgerissen, und eine Stimme brüllt: Schacher, hört sofort auf!

Schacher, der Sohn, der ehemalige junge Schacher, sitzt an diesem Sechzigerjahremittag am selben Küchentisch, löffelt Vanillepudding und liest die Zeitung. Es klingelt an der Haustür. Das ist sicher wieder dieser Ausländercheib, sagt die Frau und schreit, ohne aufzublicken: Wir sind am Essen. Es klingelt wieder. Der hau ich links und rechts eine um die Ohren, sagt die Frau. Sie will etwas zum Fressen, sagt ihr ältester Sohn. Die Frau ist schon unterwegs zur Tür, Schacher blickt nicht von der Zeitung auf, die fünf Kinder starren ihr nach. Sie öffnet die Tür. Zwei Polizisten. Was ist jetzt das?, sagt die Frau. Schacher hebt den Kopf. Die zwei Polizisten, wegen der Wärme nur im hellblauen Hemd, sind, sagen sie, auf Anzeige gekommen. Anzeige wegen des Schweins, auf dem ganzen Areal ist ausschließlich das Halten von Katzen erlaubt. Wir sind ja am Ausziehen, gottverdammtnochmal, sagt Schacher. Das ist gleich, die Anzeige ist rückwirkend, das Schwein war bestimmt die ganze Zeit im Keller. Es gehört dem Großvater, sagt die Frau, während sie die Polizisten hereinlässt. Der Großvater, also Vater Schacher, der vor rund vierzig Jahren mit dem Gewehr unter den Birnbäumen erscheint, liegt im oberen Stock mit Arthritis im Bett, aber es stimmt, er hat das Schwein gekauft und im Keller versteckt. Welcher Sauhund hat uns angezeigt, fragt Schacher, aber die Polizisten dürfen nur sagen, dass die Anzeige aus einem der Mietshäuser kommt. Wahrscheinlich dieser Kommunist, sagt Schacher, wenn ich den erwische. Herr Schacher, sagt der eine Polizist, vor Racheaktionen muss ich Sie ausdrücklich warnen. Schacher stampft durch die Küche und reißt im Vorbeigehen den Kalender von der Wand. Wirft ihn auf die Häkeldecke des schmalen Diwans. Beim Fenster bleibt er stehen, horcht hinaus, man hört die Radios, sonst nichts. Ich finde es schon noch heraus, sagt er. Dann ist es wieder still, Schacher stampft weiter. Hinter dem Schuppen hört Mari das Stampfen nicht, im Haus schlafen alle, denkt sie, auch die Polizisten. Auch das Schwein scheint zu schlafen, es hat die Augen nach wie vor zu, die Kaninchen im Schrank schlafen wie üblich mit offenen Augen. Kaum zu glauben, dass es so früh im Sommer schon so warm ist. Die Kirschen oben am Baum haben schon Farbe, die unteren haben die Schacherkinder abgerissen, obwohl es ihnen verboten ist, das Hintergärtchen des Neubaus zu betreten. Alle schlafen, denkt Mari, ihr Vater im Schlafzimmer im zweiten Stock denkt etwas Ähnliches, es fällt ihm auf, dass man außer den Radios nichts hört. Er steht auf, geht zum Fenster, sieht auf dem ganzen Grundstück keinen Menschen, bemerkt den silbrigen Schimmer auf den Birnbaumspitzen, fast ein Hitzeflimmern, denkt er mit einem kurzen Lachen. Wo sind alle? Beim Essen. Wo ist Mari? Das Essen steht bereit. Man kann nicht einfach ins Blaue hinaus nach ihr rufen. Da steht ein Schwein. Der Mann tritt vom Fenster zurück und legt sich wieder hin. Stille. Jetzt das Kreischen einer Frauenstimme, und jetzt ein Schuss. Wieder Stille. Jetzt mehrstimmiges Geheul, Männerstimmen. Der Mann stürzt zum Fenster, da rennen schon von allen Seiten Leute auf das Bauernhaus zu, er sieht seine Tochter Mari neben dem Schuppen stehen. Mari, brüllt er, komm sofort nach Hause.

Träte Mari, die den Ruf erst bei seiner vierten Wiederholung hört oder hören will, an diesem Junitag des einundzwanzigsten Jahrhunderts in die Wohnung, würde ihr als Erstes Zumwalds Familienwappen ins Auge fallen. Es hängt der Wohnungstür gegenüber auf Augenhöhe an der Wand, was den architektonischen Unsinn, eine Eingangstür auf eine Wand gehen zu lassen, nicht verbessert. Aber vielleicht tut es Zumwalds Selbstwertgefühl gut. Sechs Tannen auf einem Hügel, am Fuß des Hügels ein kleines Haus, alles nur in den Umrissen erkennbar, da es sich um eine Wappenscheibe aus Glas handelt, die ans Fenster gehören würde. Nur Volkspartei-Wähler hängen die Wappenscheibe ans Fenster, hat Frau Zumwald gesagt. Sie und ihr Mann, beide achtunddreißig, stimmen links. An diesem Junitag, wieder zu kühl für die Jahreszeit, der Sommer will heuer nicht recht kommen, sitzt Frau Zumwald am Tisch in der Verbreiterung des Flurs, bei der sich der Architekt offensichtlich etwas mehr gedacht hat, nämlich dass man da vor der Küche eine Essecke einrichten kann. Mari würde staunen, wie nett sich der Glastisch mit den weißen Stühlen da macht. Licht gibt es auch, vom Küchenfenster her und von dem kleinen Zimmer, das dieser Essecke gegenüberliegt und wo jetzt die Balkontür einen Spaltbreit offen steht. Wenn’s nur ein bisschen wärmer wäre. Selena Zumwald trägt eine rote Strickjacke über dem Pyjama, dafür, dass die Heizung anspringt, ist es doch nicht kalt genug. Selena sitzt am Tisch und blickt auf die nach Margeriten aussehenden, aber, wie der Verkäufer gesagt hat, zur Familie der Chrysanthemen gehörenden gelben Blumen in der Vase. Sie greift, ohne hinzusehen, nach dem Zigarettenpäckchen links von ihr und denkt: Ist ja gleich. Sie macht das Päckchen auf, lässt ein blaues Feuerzeug herausgleiten, zieht eine Zigarette heraus, zündet sie an. Das käme Mari vertraut vor, dieser Rauchgeruch, den man beim Eintreten sofort riecht. Heute ist der Rauch mit einem kalten Betongeruch unterlegt, wie er bei feuchtkühlem Wetter von dem hinteren, größeren Sechzigerjahrebau immer kommt. Man sollte die Balkontür im kleinen Zimmer zumachen, aber das geht nicht, weil dann die neue Katze nicht zu ihrem Kistchen auf dem Balkon hinauskann. Sie ist noch zu klein, um durch das Fenster des Schlafzimmers zu springen, das nach wie vor keinen direkten Zugang zum Balkon hat. Vor ein paar Jahren hat es im Haus eine Unterschriftensammlung gegeben, damit die Schlafzimmerfenster zu Balkontüren erweitert würden, aber es hat nichts genützt. Selena beugt sich über den Tisch, um besser hinauszusehen und festzustellen, ob es regnet, aber es sieht nicht danach aus, jedenfalls auf diese Distanz sieht man es nicht, da ist nur ein unsicher beleuchteter grauer Hintergrund und der grünliche Fleck von dem Balkonbambus dort gegenüber. In den Betongeruch mischt sich der Geruch von Seewasser, vom entfernteren, großen See, ein Geruch wie von einem überschwemmten Keller. Was ist heute eigentlich für ein Tag, denkt Selena Zumwald, ach ja, der Elfte, und schon fast zwölf Uhr, obwohl es dem Licht nach auch Morgen oder Nachmittag sein könnte. Viel Verkehr um diese Zeit, zum Glück so monoton, dass er nicht stört. Selena horcht hinaus, ob die Autoreifen auf dem Straßenbelag ein nasses Geräusch machen, aber es klingt nicht so, wahrscheinlich regnet es nicht. Noch vor kurzem hat man es vom Fußgängerstreifen her besonders gut hören können, aber seit die Streifen aus einer rutschsicheren Oberfläche bestehen, stellt sich das Schlürfgeräusch nicht mehr ein.

Mari, an diesem heißen Junitag in den Sechzigerjahren, steht bei den Brief- und Milchkästen im Hauseingang und hört von weitem eine Sirene. Jetzt kommen sie Herrn Schacher holen, denkt sie, die Polizisten haben ihn erschossen. An der Glastür laufen Leute vorbei, die Sirene wird laut, aber die Ambulanz ist nicht zu sehen. Die Sirene hört auf, wieder völlige Stille. Immer noch kein Auto auf der Straße, jetzt können sie ungehindert kommen, aber sie sind ja schon da, denkt Mari und rennt auf den Absatz zwischen Lift und Treppenhausgeländer. Jetzt sind sie da, denkt sie, und wir wollten doch am Nachmittag noch etwas machen. Oben geht eine Wohnungstür auf, ihr Vater beugt sich über das Geländer, aber er sieht sie nicht, obwohl sie ihn sieht, denn er blickt ins Kelleratrium hinunter. Mari tritt lautlos rückwärts und drückt sich neben dem Lift an die Wand. Oben geht die Tür wieder zu. Es ist ganz still da hinter dem Haus. Was machen die, sie holen ihn, nachdem sie ihn erschossen haben, denkt sie. Das ist natürlich Unsinn. Schacher hat auf seiner dritten Runde durch die Küche plötzlich zwischen zwei Kindern hindurchgegriffen und die Küchentisch-Schublade aufgerissen, unter zerknüllten Almanachen, Gummiringen und verbrauchten Taschentüchern eine Pistole herausgeholt, entsichert und sich in den Kopf geschossen. Ohne sich tödlich zu treffen, denn obwohl ihn die acht Anwesenden, unter ihnen die beiden Polizisten, vom Schubladeaufreißen bis zum Entsichern der Pistole in keiner Weise unterbrachen, hat ihn das Aufkreischen seiner Frau im Augenblick, als er die Pistole ansetzte, doch gestört. Und still ist es dahinten auch nicht, das Geheul und das Kreischen gehen weiter, nur kann man das hier im Treppenhaus nicht hören. Was man hört, ist eine weitere Sirene, die Polizei bekommt Verstärkung, denkt Mari, und so ist es. Holen sie jetzt uns?, denkt sie. Sie rennt los, über den Gang, der um das Kelleratrium herumführt, was hier im Erdgeschoss ein architektonisches Unding ist, da der Gang an nackten Wänden entlangführt, an der sich keine Wohnungen befinden. Mari erreicht die Kellertreppe, nimmt sie in ein paar Sätzen, rennt durch das Atrium und dann durch die offene Betontür in den Luftschutzraum. Tür zumachen, sie kommen. Aber die Tür ist zu schwer, wahrscheinlich auch irgendwie gesichert, damit man sie nicht mir nichts, dir nichts auf- und zumachen kann, der Hauswart weiß wie, aber wozu ist die Tür gut, wenn die Bomben von oben kommen, jetzt müsste man sie zumachen können, jetzt kommen sie von vorn. Mari weint vor Wut und Anstrengung, gibt plötzlich auf, rennt durch eine weitere Tür in den hinteren Teil des Kellers, in den mit den holzvergitterten Abteilen. Kalt und muffig hier, man riecht auch das Metall der Vorhängeschlösser. Und immer noch die Sirene, es braucht eine Weile, bis Ambulanz und Verstärkungswagen über den ungepflasterten Weg das Bauernhaus erreichen. Auch ist da ein Gedränge, die beiden Polizisten in den schweißnassen hellblauen Hemden können die Leute nicht zurückhalten, nur um den Birnbaum mit dem Schwein gibt es noch Platz. Der älteste Schacherjunge hält die schreiende Mutter fest, die vier anderen Kinder haben sich im Haus verkrochen, heulen dort weiter. Jetzt kommt die Ambulanz gefahren, die Mutter schreit noch lauter. Da läuft auch Maris Vater, der von oben zugesehen hat, aus der Wohnung hinaus, die Treppe hinunter, vor das Haus auf die Straße.

Die Straße, auf die Selena Zumwald jetzt zu Anfang des einundzwanzigsten Jahrhunderts hinunterschaut, vom Küchenbalkon aus, den Kopf nach rechts gewendet. Auch so sieht sie nur den kleinen Ausschnitt mit dem Fußgängerstreifen, denn der Balkon geht auf die Zufahrt zum hinteren Grundstück. Frau Vogel überquert gerade die Straße, unterwegs zur Bushaltestelle, sie nimmt immer um diese Zeit den Bus, sie arbeitet halbtags. Es regnet nicht, Frau Vogels Schirm ist geschlossen, aber kalt ist es. Selena zieht die rote Jacke enger um sich. Sie geht wieder in die Küche hinein, macht die Balkontür zu. Er braucht gar nicht nach Hause zu kommen, denkt sie, warum isst er nicht im »Weißen Turm« wie üblich?

Die Straße, hier gepflastert, ist leer, die Hügelstraße, ebenfalls Pflaster, wird sowieso selten befahren, ein Automobil kommt da nur mit Mühe hinauf. Es ist wirklich kalt an diesem Nordwindtag in den Zwanzigerjahren, der junge Schacher unter der Linde friert in seinem Hemd. Solange der Biswind weht, wärmt auch die Sonne nicht. Saublöd, dass die Jacke zu Hause über der Stuhllehne hängt, dahin kann er ja nicht mehr zurück, der Vater würde ihn erschießen. Saublöd auch, dass er stadteinwärts gelaufen ist statt stadtauswärts, wenn er um diese Zeit auf der leeren Straße in die Stadt hinunterläuft, werden ihn wahrscheinlich links und rechts in den Häusern alle Leute sehen. Besser hier unter der Linde warten, bis um halb zwei Baumanns Fuhrwerk kommt, und hinten aufspringen, wie schon oft, Baumann hat nichts dagegen. Also warten. Der junge Schacher lehnt sich an den Stamm der Linde, blickt nach rechts, stadtauswärts, die leere Straße entlang, sieht weit weg einen einzelnen Passanten kommen. Der Vater. Der Sohn stößt sich von der Linde weg und rennt durch die leicht abfallende schattige Straße auf die Stadt zu.

Heiß wie im Hochsommer und kaum Verkehr an diesem Mittag in den Sechzigerjahren. Im Moment kommt nur das Pferdefuhrwerk der Transportfirma gefahren, eigentlich Siestazeit, wir haben doch um diese Zeit immer Siesta gemacht, aber jemand ist abhandengekommen. Wer? Mari, wer sonst. Der Mann tritt von der Haustür weg in die Sonne hinaus, hört das Klappern der Hufe, wartet, bis das Fuhrwerk vorbei ist, geht auf die andere Straßenseite, stellt sich vor das Vorgärtchen der Weider’schen Villa. Niemand zu sehen. Nur die Toten und Kranken sind nicht dort hinter dem Haus, um das Unglück zu begaffen, denkt er. Dann ist Mari auch dort, sie muss wieder kehrtgemacht haben, zuerst hat sie mir gehorcht, als ich sie rief, dann hat sie wieder kehrtgemacht. Der Mann greift in die Tasche seiner für diesen Tag viel zu warmen Kordhose, holt ein Zigarettenpäckchen hervor, zündet eine an. Vom Stadtrand her kommt ein Auto, er sieht es durch die Luftspiegelung, die wie Wasser auf der Straße liegt, ein grauer Opel Kapitän, da sitzt eine Frau am Steuer. Der Mann zieht an seiner Zigarette. Stadtauswärts die Luftspiegelung. In diesem Augenblick geht die Sirene der Ambulanz wieder los, da kommt sie langsam über den ungepflasterten Weg gefahren, biegt in die Straße ein, beschleunigt, mindestens dreißig Leute rennen hinter ihr her. Rennen stadteinwärts bis zur Kreuzung, wo die Ambulanz in Richtung Spital schon verschwunden ist. Besser zurückgehen, hineingehen, in die Wohnung hinauf. Der Mann lässt die Zigarette fallen, tritt sie aus, geht über die Straße, auf die Glastür des Neubaus zu, sieht dahinter eine Bewegung, da hat es sich jemand, der auf die Tür zugekommen ist, anders überlegt und rennt ins Treppenhaus zurück. Mari. Der Mann stößt die Tür auf und läuft durch den Vorraum an den Brief- und Milchkästen, am Lift vorbei, über den wohnungslosen Gang zur Kellertreppe und hinunter in den Luftschutzraum und in den Holzgitterkeller. Mari ist nicht da. Sie steht in der hellen Wärme des vierten Stocks und schaut vorsichtig über das Geländer. Das Atrium ist leer, ihr Vater noch hinten im Keller. Jetzt durchquert er den Luftschutzraum, jetzt wird das Licht dort gelöscht, jetzt kommt er zum Vorschein und geht durch das Atrium, hoffentlich nimmt er den Lift, ja, das rote Licht leuchtet auf, was man hier oben in der Helligkeit kaum sehen kann. Mari ist unterwegs zur Treppe und jetzt, da unten die Lifttür zufällt, schon unterwegs in den dritten Stock. Während ihr Vater im Lift nach kurzem Zögern auf den Knopf drückt, ist sie im dritten Stock angekommen, schon über den Gang unterwegs, im Sprinttempo, sie muss vor dem Vater im zweiten Stock sein, ja, schon unterwegs in den ersten Stock, damit er ihr den Weg nicht abschneiden kann. Wer so läuft, tut das nicht lautlos, der Vater hört das Rennen im Treppenhaus, drückt im zweiten Stock angekommen auf das E für Erdgeschoss, aber während er hinunterfährt, stürzt Mari schon auf die Straße hinaus und bleibt stehen. Was sollen die vielen Leute da? Ist noch etwas passiert?

Im Juni dieses Jahres 1415 kommt hier niemand vorbei. Es heißt zwar, schade um das schöne Gras, aber der Pächter, der es mähen dürfte, sagt, er habe nur zwei Hände und auch nur zwei Beine, und die trügen ihn jetzt nicht so weit vor die Stadt hinaus. Der Pfad ist weitgehend zugewachsen, die Markierungsstange steht allein im hohen Gras. Kräftig gewachsenes Gras, in welchem auch keine Huf- oder Fußspuren zu sehen sind. Nur die gleichmäßigen, im Wind bewegten Halme und Frühsommerblumen, Kamille, wilde Nelken, Akelei und die letzten Vergissmeinnicht. Am Rand des Wäldchens blühen Heckenrosen und Holunder. Das Gras wogt im Wind hin und her, als käme er von zwei Seiten, dabei kommt er immer aus Osten, deshalb ist das Wetter so schön. Wären die Halme nicht so hoch, wären sie nicht so biegsam. Schade, wirklich, dass der Pächter das Gras nicht schneidet. Wann er denn da hinaussollte, hat er gefragt, am Morgen im Stall, am Nachmittag auf dem Feld und der Wiese bei seinem Haus, da könnte er höchstens um den Mittag herum, aber er habe doch nicht den Verstand verloren. Warum, so heiß sei es doch nicht, hat einer erwidert, und das ist wahr, an diesen Junimittagen ist es nicht mehr als vierundzwanzig Grad warm. Der Pächter hat gesagt, es sei nicht nur die Hitze, worauf der, der das hörte, laut gelacht hat. Aber auch ihm würde es nicht einfallen, hier herauszukommen. Dabei singen die Vögel so schön, nicht nur, wie schon im Frühjahr, die beiden Amseln, sondern auch Drosseln, Meisen, Goldammern, der Wiedehopf und der Kuckuck und weit oben in der vom Ostwind hellblauen Luft ein paar Lerchen. Der Pächter könnte sich zum Waldrand durchmähen, dann hätte er sogar Schatten. Wäre gemäht, kämen vielleicht auch wieder Reiter vorbei. Seit dem Ausritt im Frühling war niemand mehr da. Nur das im Ostwind umso stärker bewegte Gras, je höher es steht. Fast eine Woche weht er schon, heute hat er zugelegt, die Wipfel der Tannen schwanken ein wenig, und manchmal bewegt sich auch die Spitze der Stange. In den Momenten der Windstille kommt aus dem Gras und von den Bäumen ein Zirpen, verschiedene Arten von Zirpgeräuschen, von den Heuschrecken, dem Feuerkäfer, dem Mondhornbock. Bei Windstille hört man auch die Nattern durch das Gras gleiten, sie haben sich dank des schönen warmen Wetters vermehrt. Dann kommt wieder der Wind auf, denn es ist nicht so, dass er sich um den Mittag legt, im Gegenteil, er scheint den großen See ein wenig aufgewühlt zu haben, der Wind trägt jetzt frischen Wassergeruch mit, der sich mit dem Geruch erwärmter Tannenrinde vermischt. Wenn’s sein müsste, könnte der Pächter am Waldrand ein paar Stechpalmen und Buchssträucher schneiden, dann hätte er unter den Bäumen seinen Schattenplatz vergrößert, aber wahrscheinlich würde er sagen, fürs Roden sei er nicht bezahlt, sollen sie ihren Wald selber aufräumen, die im Winter umgekippte Tanne hätten sie auch noch nicht geholt. Wer sich durch das hohe Gras hindurchkämpfte und ins Wäldchen hineinschaute, könnte ihre Krone sehen, die auf halber Höhe zwischen den Stämmen eingekeilt ist. Aber eben, es fällt niemandem ein, hier herauszukommen, es ist nicht einmal sicher, ob man die Wiese gleich finden würde, so wie der Weg zugewachsen ist.

Kein Hit, hat Heinz Zumwald von der Aussicht gesagt, als sie vor ein paar Jahren, am Anfang des einundzwanzigsten Jahrhunderts, die Wohnung besichtigen kamen, aber in der Eile musste man froh sein, etwas zu finden. Ja, eben, der größere Betonbau, der Block, wie man ihn nennt, steht seit 1965 mitten in der Aussicht und verdeckt die älteren, an den Hang gebauten braunen Vierzigerjahremietshäuser weitgehend. Selena Zumwald sitzt wieder in der Essecke des Flurs und liest in der Zeitung, dass das Tief mit Zentrum über der französischen Atlantikküste stationär bleibt. Dann eben nicht, denkt sie, ist ja egal, vielleicht bringt die Sonnenwende eine Besserung. Warum eigentlich? Weil sie Wende heißt? Selena blättert zur Horoskopseite zurück, wo die Zwillinge aktualitätshalber hervorgehoben sind. Geburtstagskinder – Sonnenkinder, heißt es: Sie sind mit der Sonne, die auf ihren Zenith zugeht, in einer ganz besonderen Beziehung. Selena selbst hat nächste Woche Geburtstag, vielleicht hat sich das Tief bis dahin verzogen. Sie steht auf und geht durch das kleine Zimmer, um zu sehen, ob die Katze auf dem Balkon ist, nein, da ist sie nicht. Es ist kalt, Selena macht die Tür zu, blickt durch das Glas zum Block hinüber, was ist da auf der Höhe des zweiten Stocks für eine Bewegung? Ach so, zwei Kinder, die auf dem Balkon Ball spielen, über eine Distanz von drei Metern. Wo ist die Katze? Selena geht durchs Zimmer zurück und durch den Flur, an sein hinteres, dunkles Ende, das man mit einem Vorhang abtrennen und zu einer Abstellkammer machen könnte. Jetzt steht hier ein weißfurniertes Kommödchen, und darüber hängt ein weiterer antikisierender Spiegel, eine gute Idee, denn so gibt es in diesem dunklen Flurstumpf ein wenig Spiegellicht. Trotzdem muss sich Selena hinunterbeugen, um zu sehen, ob die Katze in der Ecke sitzt. Nein, da ist sie auch nicht. Na egal, dann ist sie eben im Wohnzimmer, denkt Selena, aber da gehe ich jetzt nicht hinein.

Der Wind dieses Tags im Jahr 1415 hat noch etwas zugelegt, über die Wiese fliegt eine längliche, sich spiralig windende Staubwolke. Wo kommt der Staub her? Nicht ersichtlich. Der schmale Weg ist, wie gesagt, fast zugewachsen. Sonst nur grüne Vegetation ringsum. Im Wäldchen reiben sich die Tannenäste mit einem Knarren aneinander. Manchmal scheint der Wind zu kreisen. Er drückt die Bäume auseinander, zwischen denen der Stamm der umgekippten Tanne steckt, der Stamm sackt etwas tiefer hinunter. Die in die Wiese gerammte Markierungsstange schlägt nach beiden Seiten aus. Der Wind trägt einen Schwall Himbeergeruch herbei, obwohl die Himbeeren erst am Blühen sind. Eine Kombination von Erdausdünstung und Chlorophyll, Ozon und Sonnenwärme muss diesen Geruch hervorgebracht haben.

Mari in den Sechzigerjahren riecht hingegen den blumigen Geruch des Waschpulvers, der aus dem Waschküchenfenster kommt, neben dem sie draußen vor dem Haus steht. In der Waschküche läuft die Waschmaschine, sie hört es durch das aufgeklappte Fenster. Was ist das für ein Gerenne auf dem Trottoir vorn? Es sind die Leute, die der Ambulanz nachgelaufen sind und jetzt zurückgerannt kommen. Zurück könnten sie doch im normalen Tempo gehen. Ist noch etwas passiert? Mari sieht die rennenden Leute um die andere Hausecke verschwinden, nach hinten, zum Schacherhaus. Da ist noch etwas passiert. Sie läuft aufs Trottoir hinaus und zusammen mit den rennenden Leuten um die Ecke, hinter der Gedränge ist, man kommt gar nicht mehr zu Schachers heran, da ist ein Seil gespannt, weiter darf man nicht. Was ist passiert? Auch der Großvater, heißt es, er hat sich im Estrich oben erhängt. Was? Der Großvater? Der hat doch Arthritis, der kann doch gar nicht laufen, wie ist er in den Estrich hinaufgekommen? Das ist doch jetzt gleich. Warum hat er sich erhängt? Warum hat er sich erhängt. Weil er eben gemeint hat, der Sohn habe sich erschossen, darum hat er sich erhängt. Aha, denkt Mari. Und wo ist das Schwein? Das Schwein steht innerhalb der Absperrung immer noch an den Baum gebunden und hat die Augen immer noch zu. Und wo ist Frau Schacher?, fragt Mari. Sie wird gerade gesucht. Ich weiß, wo sie ist, denkt Mari. Sie versucht sich vorzudrängen, wird aber so zusammengedrückt, dass sie vergisst, dass sie sehen wollte, ob Frau Schacher dort ist, wo sie meint. Weg hier, denkt sie, weg, bevor die Russen in die Menge hineinschießen. Sie kämpft sich hinaus, die Bluse klebt ihr am Oberkörper, es ist wirklich heiß heute.

Schon fast vier Uhr an diesem Junitag, erst jetzt wird das Schwein, das, wie sich herausstellt, nicht richtig laufen kann, vielleicht, weil es die Augen immer noch zuhat, von einem Angestellten des Schlachthauses in einem Anhänger abtransportiert.

Jetzt gegen vier Uhr, also um die zehnte Stunde, legt sich an diesem windigen Junitag im fünfzehnten Jahrhundert eine an den Rändern ausgefranste Wolke über die nördliche Umgebung der Stadt, so auch über die Wiese unterhalb des Wäldchens am Hang. Der Bauer, der sie mähen dürfte und sollte, sieht die Wolke von seinem noch besonnten Hof aus und sagt, er habe es doch gesagt. Es ist niemand da, der ihn fragen könnte, was er gesagt habe, er redet zu sich selbst. Die Wolke franst wegen des Windes immer stärker aus, lange Fetzen scheinen zwischen die Wipfel der Tannen auf der Anhöhe hineinzuhängen. Jetzt, da Schatten auf die Wiese fällt, hat das Zirpen der Insekten aufgehört, und auch der Himbeergeruch ist weggeblasen, hingegen riecht es ungefähr an der Stelle, wo in den Sechzigerjahren des zwanzigsten Jahrhunderts das Schwein steht, nach Fenchelkraut, das hier in einem Büschel wächst und in der plötzlich nicht mehr sonnengewärmten Luft seinen ölig-frischen Geruch freilässt. Der Bauer könnte das Büschel für gutes Geld verkaufen. Er macht einen Fehler, dass er nicht herauskommt. Wenn er um elf losgezogen wäre, hätte er um den Mittag bei der Wiese sein können, da gab es auch noch weniger Wind. Und dann hätte er die Wiese in weniger als zwei Stunden mähen können und vielleicht sogar gefunden, was im Gras zu finden ist. Ein Gedanke, der auch ihm durch den Kopf zuckt, worauf er sich bekreuzigt.