4,99 €

Mehr erfahren.

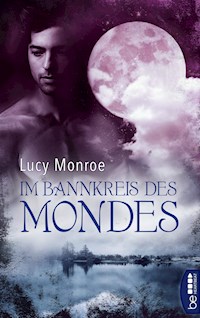

- Herausgeber: beHEARTBEAT

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Children of the Moon - Paranormal Romance

- Sprache: Deutsch

Eine wilde Liebe, die nicht gezähmt werden kann ... Für alle Fans von Jessica Clare, Jennifer Dellerman und Nalini Singh.

Schottland im Mittelalter. Talorc ist ein stolzer Werwolf und Anführer seines Rudels. Wenn es nach ihm ginge, würde er niemals heiraten. Doch auf Befehl des Königs soll er eine Engländerin zur Frau nehmen. Als er ihr begegnet, ändert sich alles: Schon beim ersten Blick in ihre Augen verzehrt sich das Tier in ihm nach der schönen Abigail, und eine leidenschaftliche Hochzeitsnacht bindet die beiden auf ewig. Doch Talorc verbirgt etwas vor seiner jungen Braut, und auch Abigail hat ein Geheimnis. Eine schwere Prüfung für das noch so junge Glück der Liebenden ...

Stark, selbstbewusst und wahre Beschützer - das sind die Gestaltwandler aus "Children of the Moon - Kinder des Mondes". Die romantische Fantasy-Reihe geht weiter: In Band 3: "Im Mond des Raben" sucht der Gestaltwandler Barr seine wahre Gefährtin.

eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 423

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Inhalt

Cover

Weitere Titel der Autorin

Über dieses Buch

Über die Autorin

Titel

Impressum

Widmung

Prolog

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

Epilog

Weitere Titel der Autorin

Children of the Moon – Kinder des Mondes:

Band 1: Lockruf des Mondes

Band 3: Im Mond des Raben

Band 4: Unter dem Drachenmond

Band 5: Krieger des Mondes

Über dieses Buch

Eine wilde Liebe, die nicht gezähmt werden kann … Für alle Fans von Jessica Clare, Jennifer Dellerman und Nalini Singh.

Schottland im Mittelalter. Talorc ist ein stolzer Werwolf und Anführer seines Rudels. Wenn es nach ihm ginge, würde er niemals heiraten. Doch auf Befehl des Königs soll er eine Engländerin zur Frau nehmen. Als er ihr begegnet, ändert sich alles: Schon beim ersten Blick in ihre Augen verzehrt sich das Tier in ihm nach der schönen Abigail, und eine leidenschaftliche Hochzeitsnacht bindet die beiden auf ewig. Doch Talorc verbirgt etwas vor seiner jungen Braut, und auch Abigail hat ein Geheimnis. Eine schwere Prüfung für das noch so junge Glück der Liebenden …

Über die Autorin

Lucy Monroe lernte bereits mit vier Jahren lesen – und damit begann ihre Leidenschaft für Bücher. Mit den Jahren las sie sich durch alle Bücherregale, die ihr zur Verfügung standen. Dennoch machte es ihr selbst etwas Angst, als sie realisierte, dass sie sich nichts mehr wünschte, als Schriftstellerin zu werden. Aber nichts konnte sie davon abhalten, ihren Traum Realität werden zu lassen. Heute gehört Lucy Monroe zu den erfolgreichsten Autorinnen der romantischen Fantasy-Literatur. Sie lebt, liebt und arbeitet an der Pazifikküste Nordamerikas.

Bei beHEARTBEAT ist ihre paranormale Liebesromanreihe »Children of the Moon – Kinder des Mondes« als eBook für Kindle und alle anderen Lesegeräte verfügbar. Spannend, abenteuerlich und voller knisternder Momente erzählt sie darin romantische Geschichten der besonderen Art: Folgen Sie ihr ins mittelalterliche Schottland zu wilden Highlandern und Gestaltwandlern – in eine Welt der Werwölfe und Drachen, Liebe und Leidenschaft!

Auf Lucy Monroes englischsprachiger Homepage www.lucymonroe.com erhalten Sie weitere Informationen über die Autorin.

Lucy Monroe

IM BANNKREISDES MONDES

Aus dem amerikanischen Englisch vonJuliane Korelski

beHEARTBEAT

Digitale Neuausgabe

»be« - Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG

Für die Originalausgabe:

Copyright © 2010 by Lucy Monroe

Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Moon Craving«

Originalverlag: The Berkley Publishing Group, a member of Penguin Group (USA) Inc.

All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form.

This edition published by arrangement with The Berkley Publishing Group, a member of Penguin Group (USA) Inc.

Für diese Ausgabe:

Copyright © 2012/2019 by Bastei Lübbe AG, Köln

Textredaktion: Susanne Kregeloh, Drestedt

Covergestaltung: Guter Punkt, München | www.guter-punkt.de unter Verwendung von Motiven © thinkstock: Thomas Northcut | Tal Revivo; © shutterstock: mehmet alci

eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf

ISBN 978-3-7325-7981-5

www.be-ebooks.de

www.lesejury.de

Dieses Buch widme ich all meinen Leserinnen und Lesern, die mir geschrieben und gemailt und nach ebendiesem Buch gefragt haben. Eure Begeisterung für diese Romanwelt und euer Wunsch, die nächste Geschichte zu lesen, haben mich so sehr gefreut! Und sie haben mich angespornt, daran weiterzuarbeiten, als schon so viele andere Dinge meine Aufmerksamkeit forderten. Und ich danke euch! Abigails und Talorcs Geschichte war für mich immer eine ganz besondere, und ich hoffe, dass sie es wert ist, so lange darauf gewartet zu haben – und dass sie Zugang zu Euren Herzen findet.

Mit den allerbesten Wünschen(und einer festen Umarmung)Lucy

Prolog

Vor ewigen Zeiten schuf Gott einen Menschenschlag, der so erbittert zu kämpfen verstand, dass dessen Feinde sogar die Frauen fürchteten, wenn sie zur Waffe griffen. Diese Menschen waren auf jede erdenkliche Weise streitbar und kriegerisch. Sie gehorchten nur ihrem eigenen Recht und verweigerten sich fremdem … ganz egal, wie groß die Streitmacht war, die der Gegner ausschickte, sie zu unterwerfen. Ihre Feinde behaupteten, sie kämpften wie wilde Tiere. Und die, die sie besiegt hatten, schwiegen für immer, denn sie waren von ihnen getötet worden.

Man hielt sie für ein barbarisches und primitives Volk, weil sie ihre Haut mit Tätowierungen aus blauer Tinte verunstalteten. Die Muster waren zumeist recht einfach. Ein Tier wurde üblicherweise mit nur wenigen Strichen dargestellt. Einige Clanmitglieder jedoch trugen Tätowierungen, die denen der Kelten an Kunstfertigkeit in nichts nachstanden. Diese Männer waren die Anführer des Clans, und es gelang ihren Feinden nie, die Bedeutung dieser blauen Tintenzeichnungen zu entschlüsseln.

So manch einer ihrer Widersacher vermutete, es handle sich um ein Zeichen für ihr kriegerisches Wesen, und mit dieser Vermutung hatten sie teilweise recht. Denn diese Darstellungen wilder Bestien standen für einen Teil des Wesens dieser leidenschaftlichen und unabhängigen Männer, den sie um jeden Preis geheim hielten. Es war ein Geheimnis, das sie in den Jahrhunderten, seit es sie gab, stets bewahrt hatten. Auch dann, als sie durch Europa zogen und sich schließlich im ungastlichen Norden Schottlands niederließen.

Von ihren römischen Feinden wurden sie Pikten genannt. Ein Name, der von den anderen Bewohnern dieses rauen Landstrichs ebenso akzeptiert wurde wie von den Menschen im Süden … Sie selbst jedoch nannten sich Chrechte.

Ihr fast animalischer Drang, zu kämpfen und zu erobern, erwuchs aus einem Teil ihres Wesens, der ihren vollkommen menschlichen Widersachern fremd war. Denn diese im Kampf so unerbittlichen Menschen waren Gestaltwandler, und ihre Tätowierungen waren Abzeichen, die ihnen verliehen wurden, sobald ihnen erlaubt war, sich zu verwandeln. Wenn ihre erste Verwandlung über sie kam, wurden sie mit dem Tier gezeichnet, in das sie sich verwandeln konnten. Einige von ihnen konnten diese Verwandlung kontrollieren, andere vermochten das nicht. Die meisten von ihnen waren Wölfe, aber es gab auch viele Raubkatzen und Raubvögel unter ihnen.

Den Gestaltwandlern war es nicht möglich, sich so rasch und zahlreich zu vermehren wie ihre menschlichen Brüder und Schwestern. Obwohl sie also Furcht erregende Geschöpfe waren, deren gerissene Schläue durch ein Verständnis für die Natur, das den meisten Menschen fehlte, noch verstärkt wurde, waren sie weder primitiv noch ließen sie sich von ihrer tierischen Natur leiten.

Ein Krieger, ob Frau oder Mann, konnte hundert Feinde töten. Aber wenn sie oder er starb, ohne einen Nachkommen gezeugt zu haben, führte dieser Tod unweigerlich dazu, dass der Clan schrumpfte. Einige der Clans der Pikten – in anderen Teilen der Welt kannte man sie unter anderen Namen – waren auf diese Weise ausgestorben. Sie waren ausgestorben, weil sie sich nicht den Menschen hatten unterwerfen wollen, die ihnen zwar unterlegen, zahlenmäßig aber in der Übermacht waren.

Die meisten Gestaltwandler in den schottischen Highlands jedoch waren zu klug, eher den Untergang ihres Volkes in Kauf zu nehmen, als zuzulassen, dass es mit anderen verschmolz. Im 9. Jahrhundert bestieg Keneth MacAlpin den schottischen Thron. Seine Mutter gehörte den Chrechte an, und MacAlpin war das Ergebnis einer »Mischehe«. Bei ihm behielt die menschliche Natur die Oberhand. Er konnte sich nicht verwandeln, aber das hinderte ihn nicht daran, den piktischen Thron für sich zu beanspruchen (wie man ihn damals nannte). Um seine Regentschaft zu festigen, verriet er seine Chrechtebrüder und tötete bei einem Festmahl alle Chrechte, die von königlichem Geblüt waren. Auf diese Weise säte er auch das Misstrauen, das die Chrechte den Menschen von nun an entgegenbrachten.

Bei all ihrem Misstrauen war den Chrechte aber auch bewusst, dass sie aussterben würden, wenn sie dem wachsenden Menschengeschlecht beständig Widerstand leisteten, dass sie aber überleben könnten, wenn sie sich den keltischen Stämmen anschlössen.

Was sie taten.

Jenes Volk, das die Welt als die Pikten kannte, existierte nicht mehr, auch wenn es vieles gab, was von seiner einstigen Existenz Zeugnis ablegte.

Doch weil es der Natur der Gestaltwandler widersprach, sich irgendjemandem außer ihresgleichen zu unterwerfen, wurden die keltischen Clans, die mit den Chrechte verschmolzen waren, bereits zwei Generationen später von Clanchiefs regiert, die Gestaltwandler waren. Die meisten Menschen in ihrer Umgebung wussten nichts von dieser Fähigkeit, und es gab nur wenige Auserwählte, denen dieses Geheimnis anvertraut wurde. Jene, die es kannten, wussten zugleich, dass sie ihr Leben verwirkten, sollten sie ihr Schweigen je brechen.

Es geschah nur wenige Male, dass dieser Schweigekodex gebrochen wurde.

1. Kapitel

»Wir, die fernsten Bewohner dieser Welt, die letzten frei Geborenen, werden … durch unser Leben im Verborgenen geschützt wie auch durch das Dunkel, das unseren Namen umhüllt … Hinter uns steht keine Nation. Hinter uns steht nichts als nackter Fels und Meeresbrandung.«

– Der Piktenkönig Calgacus im 3. Jahrhundert nach Christus

Dann haben wir jetzt Krieg?«, fragte der grauhaarige alte Schotte Osgard seinen Herrn.

Barr, der Stellvertreter ihres mächtigen Anführers, runzelte die Stirn. »Gegen unseren eigenen König?«

Die Versuchung, diese Frage zu bejahen, war groß. Talorc, der Laird des Sinclair-Clans und der Alpha seines Chrechterudels, musste die Zähne zusammenbeißen, um nicht das Falsche zu sagen. Täte er es, würde er Davids Befürchtungen bestätigen. Talorc hatte keinen Zweifel an der Loyalität seiner Leute. Wenn er seinem Clan befahl, gegen den König in den Krieg zu ziehen, würden seine Krieger ihm bereitwillig folgen, zumal der König als Herrscher über ganz Schottland stets umstritten war.

Zumindest in den Highlands galt die Loyalität zuerst dem Clanchief und nicht dem König. Was brachte dies dem »zivilisierten« König jetzt wohl ein?

Aber der Mann, der von Normannen in jenem Höllenloch im Süden aufgezogen worden war, gehörte zu ihren Freunden. Obwohl er unter dem Einfluss der Sassenachs stand, respektierte Talorc König David. Und es gab nur wenige Männer, die sich diesen Respekt bisher hatten verdienen können.

»Reicht es denn nicht, dass er dir bereits eine englische Braut geschickt hat? Muss er dir jetzt noch eine zweite schicken?«, fragte Osgard. Die Stimme des alten Schotten hatte noch immer genug Kraft, um zornig zu klingen.

»Er hat nicht vor, sie hierher zu uns zu schicken«, erklärte Barr.

Als ob Talorc nicht bereits die Details der verfluchten Nachricht kannte. »Oh nein, denn er erwartet, dass ich nach England reise und die Frau dort eheliche.«

»Das ist ein Frevel«, knurrte Osgard.

Barr nickte. »Eine Beleidigung, die du nicht einfach hinnehmen kannst.«

»Wenn ich den Boten richtig verstanden habe, haben sowohl König David als auch der König von England es als Beleidigung aufgefasst, dass du die erste Engländerin nicht geheiratet hast«, warf Guaire ruhig ein. Er war Talorcs Truchsess. Diese Bemerkung brachte ihm einen sauren Blick von Osgard ein.

Der alte Mann, der seit dem Tod von Talorcs Vater die Stellung als Ratgeber innehatte, wandte sich absichtlich von Guaire ab. »Einige sind vielleicht besorgt, weil der Sassenach-König beleidigt wurde. Aber es gibt viele, die es besser wissen und den Engländern lieber nicht vertrauen. Vor allem nicht einer Engländerin, die gern die Frau unseres Lairds werden möchte.«

»Ich mache mir keine Sorgen um den Unmut der beiden Könige. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass sie zuerst beleidigt wurden. Das könnte der Grund sein, warum unser eigener König diese Anfrage so unschön formuliert.« Guaire stand seinen Mann. Trotzdem konnte jeder sehen, wie sehr der scharfe Kommentar aus Osgards Mund den jungen Krieger quälte.

Osgard räusperte sich geräuschvoll, während Barr in seine Gedanken versunken schien. Talorc nickte jedoch. »Zweifellos. Ich hatte keine Absicht, diese Engländerin Emily zu heiraten, und das ist wohl auch meinem Lehnsherrn inzwischen klar geworden.«

»Du hast keinen Krieg angefangen, als der Balmoral sie entführt und zur Frau genommen hat«, erinnerte Barr ihn.

»Ein Chrechte zieht nicht in den Krieg, bloß weil er eine Sassenach verliert«, spuckte Osgard aus. In jedem Wort lag tiefste Verachtung.

Guaire runzelte die Stirn. »Der Balmoral würde es tun.«

Talorcs Truchsess hatte recht. Der Anführer des Balmoralclans, der inzwischen mit der Engländerin verheiratet war, die sein König zunächst Talorc zur Ehe angeboten hatte, würde ohne Zweifel ihretwegen einen Krieg anzetteln. Auch wenn es Talorc absolut unverständlich war, wie es dazu hatte kommen können, musste er glauben, dass der Chrechteanführer des Balmoral-Clans seine Frau liebte.

Osgard drehte sich zu dem jungen Krieger um. Er hätte ihn wohl am liebsten niedergeschlagen, aber die Hand eines anderen Kriegers hielt ihn zurück. Der groß gewachsene, von Kampfnarben verunstaltete Chrechte starrte den alten Mann undurchdringlich an. Barrs Zwilling Niall war genauso groß wie Talorcs Stellvertreter. Mühelos gelang es ihm, andere Männer einzuschüchtern. Nicht nur seine harten Gesichtszüge, sondern auch die zahllosen Narben, die seine linke Gesichtshälfte überzogen, ließen jeden Gegner zurückweichen.

Es war nicht leicht, einen Chrechte zur Strecke zu bringen. Niall aber war beinahe in jener Schlacht gestorben, die das Leben seines älteren Bruders Sean gefordert hatte. Vor Barr war Sean Talorcs Stellvertreter gewesen. Und zugleich sein Schwager.

Osgard zuckte zusammen, obwohl dieser riesige Krieger keine Drohung ausgesprochen hatte.

Talorc musste ein amüsiertes Grinsen unterdrücken. Es gab nur wenige, die den alten Schotten einschüchterten. Niall gehörte zweifellos dazu. Tatsächlich war der Einzige, der außer Talorc in Nialls Gegenwart nicht vor Ehrfurcht erzitterte, nur sein Zwillingsbruder Barr.

Guaire öffnete und schloss den Mund wie ein Fisch auf dem Trockenen und starrte Niall und Osgard mit weit aufgerissenen Augen an.

»Wie ich sehe, hast du doch beschlossen, dich uns anzuschließen«, sagte Barr zu seinem Zwilling.

»Ich habe gehört, ein Bote sei vom König geschickt worden.«

»Das hast du richtig gehört«, bestätigte Talorc.

»Was will er dieses Mal?«, fragte Niall. Als seien Forderungen des schottischen Monarchen ein regelmäßig wiederkehrendes Ereignis.

»Du kannst meinen Arm ruhig loslassen«, murrte Osgard.

»Du wirst den Jungen nicht anrühren.«

»Er hat unseren Laird beleidigt«, sagte Osgard.

»Ich bin kein Junge«, bemerkte Guaire zur selben Zeit. Als ihm Osgards Worte bewusst wurden, blähte er sich auf. »Ich würde so etwas niemals tun.«

Niall ließ Osgards Arm los. Er trat jedoch zwischen den alten Mann und den jungen, hitzigen Krieger. »Guaire würde unseren Laird ebenso wenig beleidigen wie er ihn verraten würde.«

»Er hat behauptet, unser Anführer sei nicht so stark wie der Balmoral.«

»Das hab ich nicht!« Guaires Gesicht wurde vor Wut knallrot.

Fragend blickte Niall Talorc an. »Wurdest du beleidigt, Laird?«

»Nein.«

»Na also. Siehst du?« Guaire verschränkte die Arme. Er machte einen Schritt nach hinten, fort von Niall. Jetzt stand er neben Barr.

Die Linien um Nialls Mund gruben sich tief ein, aber er sagte nichts.

Guaire fuhr fort: »Ich wollte auch nur daran erinnern, dass der Balmoral mit seiner englischen Frau das Glück gefunden hat. Ähnlich könnte es auch unserem Laird ergehen. Immerhin ist sie Emilys Schwester.«

Es stimmte. Der Balmoral hatte in dieser englischen menschlichen Frau die Gefährtin für den Wolf in ihm gefunden. Erst vor Kurzem hatte sie sein erstes Kind zur Welt gebracht. Eine Tochter. Eigentlich freute Talorc sich sogar für die beiden, wenn er auch nicht verstand, warum. Der Balmoral konnte manchmal recht lästig sein. Aber nichtsdestotrotz war er ein starker Chrechtekrieger.

»Unser Laird wird keinen Fuß auf englischen Boden setzen, nur um verheiratet zu werden«, sagte Osgard im Brustton der Überzeugung.

»Du hast recht, das werde ich nicht tun.« Talorc wandte sich an Guaire. »Du wirst in meinem Namen an den König schreiben.«

»Ja, mein Laird.«

»Sag ihm, ich werde wie verlangt die Sassenach heiraten, aber ich werde es auf unserem eigenen Grund und Boden tun. Ich werde durch das Land der MacDonalds nach Süden ziehen. Sie sind unsere Verbündeten.«

»Ja, Laird. Soll ich ihm sonst noch etwas mitteilen?«

»Zusätzlich zu der Mitgift, die er mir bereits zugesichert hat, verlange ich das Land, das an die Ländereien des Donegal-Clans grenzt und über das seit Jahren Streit herrscht. Außerdem will ich weitere zwanzig Fässer Honigwein und zwanzig Schilde, zwanzig Helme, zehn Schwerter und zehn Streitäxte als Entschädigung, wenn ich die englische Braut nehme.«

»Wofür brauchen wir denn Schilde und Helme?«, fragte Osgard, obwohl er sichtlich zufrieden wirkte, weil Talorc eine größere Mitgift von seinem König verlangte, wenn er die Sassenach heiratete.

»Nicht all unsere Krieger sind Chrechte«, erinnerte Talorc seinen betagten Ratgeber.

Einige – wenn nicht sogar ein Großteil des Clans – waren Menschen. Sie verfügten nicht über die Macht des Wolfs, die sie in der Schlacht beschützte. Ebenso fehlte es ihnen an der Fähigkeit, sich in das wilde Tier zu verwandeln.

Nur die Chrechte verfügten über diese Fähigkeiten und die Macht. Ihre zweifache Natur war ein gut gehütetes Geheimnis. Allerdings machten sie keinen Hehl daraus, dass sie sich als überlegene Kämpfer sahen.

Trotzdem konnte menschliche Heimtücke die Stärke der Chrechte unterwandern. MacAlpins Verrat an den Chrechte war vielen von ihnen noch allzu gut in Erinnerung, obwohl dieser Verrat bereits ein Jahrhundert zurücklag. Andere Wunden waren frischer, wie zum Beispiel der Verrat durch Talorcs Stiefmutter, der Menschenfrau Tamara. Sie hatte seinen Vater und den Sinclair-Clan verraten. Ihre Machenschaften hatten den Tod vieler zur Folge gehabt, und nicht nur Chrechte, sondern auch Menschen waren ihr zum Opfer gefallen. Talorcs Vater und sein Bruder waren unter den Toten gewesen.

Die Tatsache, dass Tamara damit auch ihren eigenen Tod heraufbeschworen hatte, konnte weder Talorcs Zorn noch seinen Kummer besänftigen.

Dies war nichts, das Talorc irgendwann vergessen könnte. Niemals.

Fast hatte er deshalb Mitleid mit der englischen Frau, die seine Braut werden sollte.

Abigail schlich in das Gemach, das ihr Stiefvater zumeist für die Unterredungen mit seinem Verwalter und dem Hauptmann der Burgwache nutzte. Es war zudem die Kammer, in der er seine Korrespondenz und die wenigen Bücher aufbewahrte, die die Bibliothek der Hamiltons bildeten. Niemandem außer Sir Reuben und seiner Frau, Abigails Mutter, war der Zutritt ohne explizite Aufforderung erlaubt.

Abigail ballte die Hände zu Fäusten. Ihre Handflächen waren verschwitzt. Sie fürchtete, beim Schnüffeln erwischt zu werden. Aber ihr blieb keine andere Wahl.

Nicht nach dem Streit, dessen Zeuge sie geworden war. Ihre Mutter und ihre Schwester Jolenta hatten sich gestritten, und eigentlich hatte Abigail das nicht beobachten dürfen. Aber sie hatte hinsehen müssen.

Und jetzt wollte sie mehr erfahren. Sie musste erfahren, was im Wohnturm vor sich ging. Wenngleich es dafür keinen triftigen Grund gab, außer vielleicht den, dass sie ihr eigenes Geheimnis bewahren musste.

Deshalb hatte sie ohne Gewissensbisse die Auseinandersetzung zwischen ihrer Mutter und ihrer Schwester aus der Ferne beobachtet, gut versteckt auf der anderen Seite des Burghofs. Sie hatte nur das Gesicht ihrer Schwester gesehen und kannte deshalb nur eine Seite des Streits. Aber Jolentas Worte hatten Abigail zutiefst beunruhigt. Deshalb war sie hergekommen und suchte nach Antworten.

Unter anderem hatte Jolenta eine Nachricht vom König erwähnt, obwohl das bei weitem nicht die beunruhigendste Neuigkeit war. Sie hatte ihre Mutter Sybil beschuldigt, Abigail ihr vorzuziehen. Das war eine so absurde Anschuldigung, dass Abigail voll stummer, verbitterter Heiterkeit gelacht hatte, während der Streit seinen Lauf nahm.

Ihre Beobachtung hatte mehr neue Fragen aufgeworfen als Antworten gebracht. Abigail hoffte nun, die Nachricht vom König sei schriftlich verfasst worden. Darum war sie hier.

Ehe sie in die Highlands gegangen war, um dort einen Laird zu heiraten, hatte ihre Stiefschwester Emily gesagt, sie würde nie wissen, was um sie herum vorging, wenn sie nicht absichtlich lauschte. Abigail war die Möglichkeit verwehrt, die Gespräche der anderen zu hören. Aber sie hatte ihre eigenen Methoden, um das, was ihre Mutter vor ihr verheimlichen wollte, aufzudecken.

Zum Beispiel von den Lippen ihrer Schwester zu lesen, die am anderen Ende des Burghofs stand.

Abigail hatte ihr Gehör – und damit auch die Liebe ihrer Mutter – vor sechs Jahren durch ein schweres Fieber verloren, das sie beinahe auch das Leben gekostet hätte. Nachdem sie aus dem Fieberwahn aufgewacht war und man ihr Gebrechen entdeckte, hatte ihre Mutter sich geweigert, in das Krankenzimmer ihrer Stieftochter zu kommen. Es blieb Emily, ihrer um ein paar Jahre älteren Stiefschwester, überlassen, Abigail gesund zu pflegen.

Nachdem Abigail so weit genesen war, dass sie das Mädchenzimmer verlassen konnte, hatte es nur ein Zusammentreffen mit ihrer Mutter und ihrem Stiefvater gebraucht, um ihr vor Augen zu führen, dass sie nicht länger die geliebte und geschätzte Tochter war. Tatsächlich gaben Sir Reuben und Lady Sibyl Hamilton sich große Mühe, so zu tun, als gebe es Abigail überhaupt nicht.

Sobald den beiden Mädchen klar geworden war, welche Auswirkung Abigails Taubheit auf die Zuneigung der Eltern hatte, war ihnen bewusst, dass niemand sonst davon erfahren durfte.

Emily hatte sich stets gesorgt, dass man Abigail nicht nur mit Ablehnung begegnen, sondern sie auch als verflucht ansehen würde. Als ältere Schwester hatte sie es sich daher zur Aufgabe gemacht, Abigail zu helfen, ihr Leiden vor den anderen Burgbewohnern zu verbergen. Sie hatte unermüdlich mit Abigail gearbeitet und ihr beigebracht, von den Lippen abzulesen und weiterhin mit wohlmodulierter Stimme zu sprechen.

Emily war eine strenge Lehrmeisterin, aber Abigail hatte stets gewusst, dass ihre Schwester nur deshalb so unermüdlich um sie kämpfte und sie zum Üben anhielt, weil sie ihr eine bedingungslose Liebe entgegenbrachte. Dennoch hatte es oft Zeiten gegeben, in denen Abigail sich gefragt hatte, ob es nicht besser gewesen wäre, wenn sie nicht mehr aus dem Fieberwahn aufgewacht wäre. Nur aus Liebe zu Emily hatte Abigail diese Zweifel nie in Worte gefasst.

Sie hatte der Stiefschwester, die sie so sehr liebte und die sie besser behandelte als ihre leibliche Schwester, nicht wehtun wollen. Abigail vermisste Emily so sehr …

Ohne deren Hilfe war Abigails Stimme in den letzten beiden Jahren leiser geworden, sodass sie jetzt zu kaum mehr als einem Flüstern in der Lage war. Es war schon schwer genug, zu sprechen; doch ohne Emilys ständige, geheime Hinweise war es schier unmöglich. Wie gut Emily mit Abigail das Sprechen geübt hatte, zeigte sich allein schon daran, dass in den zwei Jahren, seit ihre Schwester nach Schottland gegangen war, niemand von der Dienerschaft ihr Geheimnis entdeckt hatte.

Abigail lebte auf den Tag hin, an dem sie es ihrer Schwester gleichtun und die Burg der Hamiltons verlassen durfte.

Sir Reubens Verhalten ihr gegenüber hatte sich im Laufe der Zeit verbessert, nachdem er erkannt hatte, dass sie ihn nicht dadurch in Verlegenheit brachte, indem sie ihr Gebrechen anderen offenbarte. Aber ihre Mutter hatte mehr als einmal deutlich gemacht, dass Abigail für sie nichts als ein Klotz am Bein war. Was eine aussichtsreiche Vermählung betraf, hatte sie ihre Hoffnungen einzig und allein auf Jolenta gesetzt.

Dennoch hatte Lady Sybil Emilys erste Bitte, Abigail zu ihr in die Highlands auf einen ausgedehnten Besuch zu schicken, abgelehnt.

Abigail verstand einfach nicht, warum. Es sei denn, ihre Mutter hasste sie so sehr, dass sie den Gedanken nicht ertrug, dass Abigail glücklich war. Denn das wäre sie, wenn sie erst mit dem einzigen Menschen auf Erden wieder vereint war, der sie aus tiefstem Herzen liebte und sich nach ihrer Gesellschaft sehnte.

Abigail verbrachte einen Großteil ihrer Tage allein. Gott sei’s gedankt, dass Emily sie nicht nur im Lippenlesen, sondern auch im Lesen und Schreiben unterwiesen hatte. Obwohl die Briefe rar waren, blieben sie die einzige Verbindung zu Emily, seit diese in den Norden gegangen war, um einen Highlander zu heiraten. Abigail las die Bücher, die zu lesen Sir Reuben ihr erlaubte, sowie die Briefe, die Emily zurückgelassen hatte und die von ihrer Freundin, einer Äbtissin, stammten. In den vergangenen sechs Monaten hatte Abigail begonnen, selbst mit der gelehrten Frau zu korrespondieren. Ihr fehlendes Gehör würde eine Freundschaft, die auf dem geschriebenen Wort gründete, nicht beeinträchtigen.

Die Haushälterin Anna war freundlich, aber stets sehr beschäftigt, weshalb Abigail sie nicht gern bei ihrer Arbeit störte. Dennoch versuchte sie, mit Hilfe der alten Frau, die aus Schottland stammte, ihr Gälisch zu verbessern. Abigail weigerte sich schlicht, die Hoffnung aufzugeben. Irgendwann würde die Mutter doch nachgeben und ihrer Tochter, die in ihren Augen nutzlos war, die Erlaubnis geben, zu Emily in die Highlands zu gehen. Sie musste einfach.

Abigail war überzeugt gewesen, dass dieser Zeitpunkt endlich gekommen sei, als Sybil sie vor einer Woche beiseitegenommen und ihr mitgeteilt hatte, sie werde mit ihr und Sir Reuben auf Reisen gehen. Abigail glaubte, Sybil habe endlich Emilys Flehen nachgegeben, und stürzte sich mit großem Vergnügen in die Vorbereitungen der Reise. Sie war von einer Freude erfüllt, wie sie sie nicht mehr empfunden hatte, seit ihre Schwester fortgegangen war.

Natürlich hatte Abigail auch eine gewisse Sorge gehegt, man könnte sie in ein Kloster stecken. Aber bestimmt hätte die Äbtissin in ihrem letzten Brief etwas in der Richtung erwähnt, wenn das der Fall wäre. Überdies hatte Abigail ihre Mutter gefragt, ob sie Emily bald wiedersähe.

Sybil hatte darauf ausweichend geantwortet, das sei gut möglich. Abigail hatte bisher geglaubt, ihre Mutter hätte sich bloß geziert, aber jetzt musste sie fürchten, dass Sybil die Wahrheit gesagt hatte: Es war möglich, aber nicht wahrscheinlich.

Nach einigem Suchen fand Abigail schließlich den Brief des Königs und las ihn mit wachsender Panik.

Das konnte nicht wahr sein. So grausam konnte ihre Mutter doch nicht sein! Aber die Nachricht des Königs verhieß anderes. Sybil hatte den wahren Grund der Reise mit keinem Wort erwähnt. Sie war eine habgierige Krämerseele, und in dem Brief waren die genauen Modalitäten aufgeführt, die ihre Gier und ihr Verrat dem König diktiert hatten. Ein Verrat, den der König getreulich verbrieft hatte.

Wie konnte eine Mutter etwas so Widerwärtiges planen und ihrer Tochter antun? Schlimmer noch: Wie konnte sie das tun, ohne Abigail zu warnen, was auf sie zukam?

Eine Hand packte sie an der Schulter. Die Finger gruben sich wie die Klaue eines Raubvogels in ihr Fleisch. Ihr Herz setzte aus und schlug dann rasend schnell wie das eines fliehenden Kaninchens.

Sie wurde heftig herumgerissen und stand von Angesicht zu Angesicht ihrer erzürnten Mutter gegenüber.

»Was tust du hier?«, wollte Sybil wissen.

Abigail konnte die Worte nicht hören, aber es fiel ihr nicht schwer, die Wut im Gesicht ihrer Mutter zu erkennen und ihr die Frage von den Lippen abzulesen.

Zuerst lähmten das Entsetzen und die Angst, bei ihrem Treiben entdeckt worden zu sein, Abigails Gedanken. Sie versuchte zu sprechen, aber sie spürte, dass sich kein Laut in ihrer Kehle bildete und über ihre Lippen kam. Ihre Mutter verzog angewidert das Gesicht.

Diese Abscheu schnitt in Abigail wie ein Messer, das eine blutige Spur in ihrem Inneren hinterließ. Statt jedoch wie bei anderen Gelegenheiten Scham über ihre Unfähigkeit zu empfinden, kochte in Abigail eine unbändige Wut hoch, weil ihre Mutter sie verraten hatte.

Mehr als zwei Jahre waren seit jenem ersten Edikt des Königs vergangen, das Abigails Welt zum zweiten Mal in ihrem jungen Leben zerrissen hatte. Weil Sir Reuben nicht angemessen auf den Befehl des Königs reagiert und zu wenig Soldaten geschickt hatte, als dieser seine Vasallen darum bat, hatte der König stattdessen eine heiratsfähige Tochter von ihm verlangt. Er und der schottische König hatten durch eine Heirat den englischen Adel mit dem schwer zu kontrollierenden Adel der Highlands verbinden wollen.

Emily war nach Schottland geschickt worden, um Talorc, den Laird der Sinclairs, zu heiraten. Doch dann war sie von dessen Rivalen, dem Laird des Balmoral-Clans, entführt worden und hatte ihren Entführer letztendlich geheiratet.

Als Abigail davon erfahren hatte, war sie davon ausgegangen, dass die Sache sich damit erledigt hatte. Schottlands König sollte glücklich sein, schließlich hatte einer seiner Highlandlairds eine Engländerin zur Frau bekommen. Dieser Gedanke war wohl ziemlich naiv gewesen. Trotzdem hatte sie damals geglaubt, es werde keine neuen Forderungen geben.

Wenn sie den Brief des Königs richtig verstand, war Abigails baldige Vermählung mit dem einst als Emilys Ehemann vorgesehenen Laird eine Folge von Sybils Gesuch um Wiedergutmachung. Der schottische König hatte damit nichts zu tun. Ihre Mutter hatte den König um diese Verbindung gebeten, obwohl sie genau wusste, dass sie damit ihre gehörlose Tochter auf Gedeih und Verderb in ein fremdes Land zu einem fremden Mann schickte.

Abigail legte alle Verachtung, die sie für die Niedertracht ihrer Mutter empfand, in ihren Blick. »Ich habe nach der Wahrheit gesucht. Sie von dir zu erfahren ist ja gar nicht so leicht.«

Sybil tat diese Beleidigung mit einem missfälligen Schnauben ab. »Du hast in diesem Zimmer nichts zu suchen.«

»Wenn ich bedenke, wie du dich mir gegenüber verhältst, scheine ich nirgendwo in dieser Burg etwas zu suchen zu haben.«

Ein stummer Blick war die Antwort auf diese Anschuldigung, doch dieser Blick war beredter als tausend Worte. Sybil wollte, dass ihre Tochter von hier verschwand. Der Schmerz darüber zerriss Abigail geradezu. Die jahrelang erfahrene Ablehnung gipfelte in diesem einen Moment und traf ihr Herz mit einer unerträglichen Qual.

»Wann wolltest du mir davon erzählen?«, fragte Abigail. Sie gab sich keine Mühe, ihre Stimme zu modulieren.

»Sobald ich es für notwendig erachtet hätte«, antwortete Sybil gehässig.

»Vor dem Altar? Wenn ich vor dem Priester stehe, um mein Eheversprechen abzugeben?«

Der Gesichtsausdruck ihrer Mutter war Abigail Antwort genug. Sybil hatte nicht vorgehabt, sie auf die Hochzeit vorzubereiten, die schon bald jenseits der schottischen Grenze stattfinden sollte. Abigail glaubte, nichts könnte ihr mehr wehtun als dieser Verrat, der zwischen den Zeilen des Briefes zu lesen war. Aber das stimmte nicht.

Denn sie begriff jetzt, dass Sybil nicht nur alles getan hatte, um diese Heirat zu arrangieren – sie hatte auch geplant, Abigail ahnungslos und blind in ihr Unglück laufen zu lassen. In diesem Moment wurde Abigail bewusst, dass ihre Mutter damit auch das letzte bisschen Hoffnung auf ein wenig Liebe zerstört hatte, das sie bis heute trotz allem in ihrem Herzen gehegt hatte.

»Wie kannst du nur so grausam sein?« Wie konnte eine Mutter ihrer Tochter so übel mitspielen?

»Es ist doch nicht grausam, wenn ich für deine Zukunft sorge.«

Nicht für einen Moment nahm Abigail ihrer Mutter diese mildtätige Begründung ab. »Ausflüchte nützen dir jetzt auch nicht mehr.«

Sie hätte es wissen müssen. Sie lebte mit der täglichen Angst, dass man ihre Taubheit entdeckte. Viele Menschen glaubten, dieses Leiden treffe jene, die vom Teufel besessen waren. Allein die Haltung der Kirche genügte, um Abigail Albträume zu bescheren. Viele, viele Albträume, seit ihre Schwester dem Befehl des Königs gehorcht und den Laird eines Highlandclans geheiratet hatte.

»Du solltest mir dankbar sein. Welche Aussicht auf eine Zukunft als Ehefrau hättest du denn, würde ich mich nicht für dich einsetzen?« Ihre Mutter besaß sogar die Unverfrorenheit, selbstgerecht dreinzublicken. Abigail wusste es jedoch besser.

»Emily hat den Wunsch geäußert, dass ich zu ihr ziehe. Dann wäre ich dir auch nicht länger im Weg gewesen.« Abigail zwang die Worte über die Lippen.

»Aber nicht für immer. Sobald ihr Mann bemerkt hätte, dass du verflucht bist, hätte er dich zu uns zurückgeschickt.« Sybil sprach so beiläufig, als wüsste sie nicht, dass jedes ihrer Worte wie ein Dolchstich in das Herz ihrer ältesten Tochter war. »Diese Lösung ist für alle Beteiligten die beste.«

»Emilys Laird weiß von meinem Gebrechen. Sie hat es ihm erzählt.«

»Das hat sie nicht getan. Hätte sie es getan, hätte er ihr niemals erlaubt, die Einladung auszusprechen.«

Abigail spürte, wie sie am ganzen Leib bebte. »Hasst du mich denn so sehr?«

»Ich bin wie jede Mutter darum bemüht, deine Zukunft zu regeln. Jolenta ist sogar eifersüchtig, weil du so eine gute Partie machst«, erklärte Sybil kühn. Damit hatte Abigail die Bestätigung, dass ihre jüngere Schwester vor ihr von den Hochzeitsplänen erfahren hatte.

Die Wahrheit, dass diese Kränkung absichtlich war, hätte kaum offensichtlicher sein können.

Abigail musste bittere Galle schlucken. Dieser weitere Beweis für die Ablehnung ihrer Mutter bereitete ihr Übelkeit. »Die einzige Zukunft, die du damit sicherst, ist deine eigene.«

»Denk doch, was du willst.« Sybil zuckte mit den Schultern. »Offensichtlich legst du keinen Wert auf meinen mütterlichen Rat. Glücklicherweise bleibt mir noch eine Tochter, die auf mich hört.«

Diese Ungerechtigkeit raubte Abigail den Atem. Sybil hatte sowohl ihre mütterliche Zuneigung wie auch ihre Ratschläge stets zurückgehalten, seit ihr ältestes Kind für sie zur Belastung geworden war. Abigail versuchte gar nicht, ihre Mutter darauf hinzuweisen, weil sie wusste, dass Sybil davon unberührt bleiben würde. »Ich glaube, der Laird der Sinclairs wird zornig werden, sobald er bemerkt, dass man ihn betrogen hat.«

»Dann sorg dafür, dass er es nicht herausfindet.«

»Wie denn? Wir werden Mann und Frau sein.« Emily würde ihr in der Fremde fehlen. Emily, die sie immer angestupst hatte, wenn sie angesprochen worden war, die ihr zu Hilfe kam, wenn ihr etwas entgangen war.

»Du wirst kaum Zeit mit ihm verbringen müssen. Er ist schließlich nur ein barbarischer Schotte.«

Wenn sie Emilys seltene Briefe richtig verstand, war Talorc vom Clan der Sinclairs gleichermaßen ein Barbar und ein stolzer Mann. Was würde ein so stolzer Laird tun, wenn er ihre Täuschung bemerkte? Würde er sie umbringen? Ihrem Vater den Krieg erklären? Sie in ein Kloster oder zurück zu ihrer Familie schicken? Letzteres war die wahrscheinlichste Möglichkeit. Aber keine, auf die sie sich verlassen mochte.

Die traurige Wahrheit war, dass es Abigails Mutter egal war, wie es ihrer Tochter erging, solange sie diese ihr so verfluchte Last nur irgendwie loswurde.

»Er wird trotzdem mein Mann sein. Was soll ich machen, wenn er meine Gesellschaft sucht?«, fragte sie, obwohl sie sich nur wenig Hoffnung machte, ihre Mutter von ihrem Vorhaben abbringen zu können.

Die Miene ihrer Mutter verriet allzu deutlich, was sie davon hielt. »Er hasst die Engländer. Der Heirat hat er nur zugestimmt, weil er eine großzügige Mitgift bekommt, die sein König ihm im Gegenzug angeboten hat.«

So viel hatte ihr auch der Brief des Königs verraten. Er hatte eine sehr großzügige Mitgift in Aussicht gestellt – was allerdings eher nach einem Bestechungsgeld klang, das ein Monarch seinem Laird zahlte, damit der sich kooperativ zeigte.

»Und was wird aus meiner Mitgift?«

»Glaubst du allen Ernstes, ich zahle noch einmal, nachdem deine Schwester den falschen Laird geheiratet hat? Ich habe darauf bestanden, dass die Mitgift, mit der Emily ausgestattet wurde, dem Laird der Sinclairs ausgezahlt wird.«

Eine kalte Gewissheit grub sich in Abigails Herz. »Du willst mich nur loswerden und bist nicht bereit, einem Kloster dafür eine angemessene Mitgift zu zahlen.« Vorausgesetzt, ein Kloster nahm sie überhaupt auf. Selbst wenn sie genügend Mittel aufbrachte, war das nicht sicher. »Du hast diesen Handel in der Hölle geschlossen!«

Sybil schlug Abigail, die taumelnd zurückwich. »Wage es nicht, so mit mir zu reden!«

»Warum nicht? Es ist die Wahrheit.« Abigail legte eine Hand auf die brennende Wange. In ihrem Kopf schrillte ein lautes Kreischen, aber sie war unfähig, ihrem Schmerz eine Stimme zu geben.

»Die Wahrheit ist, dass du nicht länger mein Problem sein wirst.«

Dieser verbale Schlag ließ Abigail erneut zurückweichen. Die Worte schmerzten sie mehr als die Ohrfeige. »Was ist, wenn ich dem Laird davon erzähle, ehe ich mit ihm vermählt bin? Was wirst du dann tun?«

Sie hatte den Wahnsinn, der nun über sie hereinbrach, weder vorhersehen noch aufhalten können.

Diese Worte waren die letzten, die Abigail äußern konnte, ehe Sybil den Stock hob, der an einer Schlaufe von ihrem Gürtel hing und mit dem sie stets auf den Tisch klopfte, wenn sie um Aufmerksamkeit heischte, oder mit dem sie müßige Dienstboten zu bestrafen pflegte. Abigail erkannte die Absicht ihrer Mutter und wandte sich ab, um wegzulaufen. Aber sie stolperte über den Saum ihres Kleides.

Der erste Schlag ging auf ihre Schulter nieder, während sie versuchte, wieder auf die Beine zu kommen. Der zweite folgte rasch, und schon bald gab Abigail ihre Versuche auf, den Schlägen zu entkommen, sondern rollte sich einfach zusammen. Ihr einziger Schutz war, sich möglichst klein zu machen, damit sie der Frau, die außer sich vor Wut auf sie einprügelte, kein allzu großes Ziel bot.

Die Schläge hörten plötzlich auf, und Abigail spürte über sich eine Rangelei. Aber sie wagte nicht, die Hände vom Kopf zu lösen und aufzublicken. Dann hoben Hände sie behutsam hoch, und ein vertrauter Duft verriet ihr, wer sie in den Armen hielt. Es war ihr Stiefvater. Sie hob den Kopf. Sir Reuben wirkte wütend. Er schrie ihre Mutter an, aber es war Abigail in dieser Position nicht möglich, von seinen Lippen zu lesen. Sie erkannte aber, dass er wütend war. Die Muskeln an Sir Reubens Hals hatten sich deutlich angespannt.

Ihre Mutter öffnete den Mund, aber er schnitt ihr das Wort ab und schüttelte zugleich den Kopf. Abigail spürte, wie seine Stimme in seiner Brust vibrierte.

Sybils Augen waren vor Entsetzen weit aufgerissen, ehe sie sich voller Wut wieder verengten. Aber sie verließ die Kammer. Und in diesem Moment gab es nichts, das Abigail sehnlicher erhofft hatte.

Sir Reuben sagte etwas, das eindeutig nicht für sie bestimmt war, weil er Abigail zugleich noch fester gegen seine breite Brust drückte. Er trug sie durch den Wohnturm zu ihrer kleinen Schlafkammer und legte sie auf ihr Bett.

»Ich habe nach Anna gerufen. Sie kommt gleich und kümmert sich um dich.« Er sprach besonders deutlich, damit Abigail seine Lippen ohne Mühe lesen konnte.

»Ich danke dir.« Sie war zu erschöpft, um sich darum zu scheren, ob sie laut genug gesprochen hatte. Sie hoffte, er verstand sie trotzdem.

Er seufzte. Irgendwie sah er schuldbewusst aus, was sie überraschte. »Ich hätte längst erkennen müssen, dass sie dir nichts von der Heirat erzählt hat.«

Weil sie nicht wusste, was sie sagen sollte oder ob ihre Stimme überhaupt trug, wandte Abigail den Kopf ab.

Sir Reuben legte eine Hand unter ihr Kinn und zwang sie sanft, ihn anzusehen. »Hör mir zu, Kind.«

Sie sah ihn an.

Er lächelte. In der Tat, er lächelte. »Und jetzt lies von meinen Lippen ab.«

Widerstrebend nickte sie.

»Zuerst habe ich gedacht, die Idee deiner Mutter sei Wahnsinn. Aber dann haben wir den ersten Brief von Emily bekommen.«

Abigail sog scharf die Luft ein. Ihre Mutter hatte dies also schon geplant, nachdem die ersten Gerüchte über Emilys Hochzeit mit dem Anführer der Balmorals sie erreicht hatten? Abigail hatte schon lange vermutet, dass ihre Mutter lieber sie statt Emily – auf die sie sich bei der Führung des Haushalts ganz und gar verließ – in den Norden geschickt hätte, nachdem der König von Sir Reuben verlangt hatte, eine seiner Töchter nach Schottland zu verheiraten.

Aber Emily hatte sich geweigert, Abigails Ängste ernst zu nehmen. Sie hatte sich sogar sehr darauf gefreut, nach Norden zu gehen, und hatte Abigail versprochen, so bald wie möglich nach ihr zu schicken und sie zu sich zu holen.

Und jetzt wusste Abigail mit absoluter Sicherheit, dass es nicht Sybils Wunsch gewesen war, Emily fortzuschicken. Sie wusste nicht, wie ihre Stiefschwester es geschaffte hatte, durchzusetzen, dass sie an Abigails statt fortging. Um sie vor einem Leben zu beschützen, dem sie sich jetzt stellen musste.

»Emily …« Es war das einzige Wort, das sie hervorbringen konnte.

2. Kapitel

Sir Reuben seufzte. »Deine Mutter hatte nie vor, dich zu Emily gehen zu lassen. Diese Lösung war für sie nicht dauerhaft genug.«

»Sie hasst mich«, flüsterte Abigail. Die Worte brannten wie Säure in ihrem Hals und ihrem Herzen.

»Sybil ist eine Perfektionistin. Sie hat große Hoffnungen in dein gutes Aussehen gesetzt und ist stets davon ausgegangen, du würdest eine gute Partie machen und all ihre Erwartungen erfüllen. Das Fieber, das dir das Gehör raubte, hat ihr außerdem ihre Träume gestohlen.«

Abigail starrte ihn wütend an und versuchte, vor ihrem Stiefvater zurückzuweichen. Doch diese Bewegung bereitete ihr so große Schmerzen, dass sie wünschte, sie hätte sich nicht bewegt.

Seine Schultern sackten nach unten. Eine tiefe Traurigkeit lag in seinen sonst so streng blickenden Augen. »Ihr Verhalten ist durch nichts zu rechtfertigen, aber keiner von uns ist perfekt. Oft fügen wir denen, die wir lieben, größte Schmerzen zu, wenn unsere Enttäuschung unüberwindlich groß ist.«

Abigail erinnerte sich an eine Geschichte, die Emily ihr über die Zeit erzählt hatte, ehe Sir Reuben und Sybil geheiratet hatten. Jetzt fragte sie sich, ob er auf diese Zeit anspielte. Doch im Grunde war es egal, denn es kümmerte sie nicht, welche Gründe es für die Grausamkeit ihrer Mutter gab. Für diese Grausamkeit, die sie jetzt in eine ausweglose Situation trieb.

»Er wird mich umbringen«, sagte sie und äußerte damit ihre schlimmste Befürchtung.

Sir Reuben straffte die Schultern. Sein Stolz umgab ihn wie ein wärmender Mantel. »Ich würde das alles nicht zulassen, wenn auch nur die geringste Gefahr bestünde, er könnte dir etwas antun.«

»Das kannst du nicht wissen.«

»Doch, das kann ich. Weil es eine weitaus wahrscheinlichere Möglichkeit gibt, wie das Ganze ausgeht.«

Sie glaubte ihm nicht. Zudem war sie im Moment viel zu verzagt, um sich mit ihm zu streiten. »Warum?«

»Warum ich es zugelassen habe?«

Sie nickte.

»Deine Schwester fand ihr Glück mit ihrem Highlandlaird. Vielleicht ist das auch dir vergönnt.«

Es gelang Abigail nicht, all die Worte hervorzubringen, die ihr auf der Zunge brannten. Schließlich brachte sie hervor: »Hass.«

»Deine Mutter hat Gerüchte gehört, dass der Laird der Sinclairs alle Engländer hasst. Aber in Emilys Briefen steht, dass er sich inzwischen mit ihrem Mann verbündet hat. Wäre sein Hass wirklich so groß, hätte er sich wohl kaum mit einem Mann zusammengetan, der eine Engländerin geheiratet hat.«

Abigail starrte Sir Reuben an. Heiße Tränen rannen über ihre Wangen.

»Du hast dein Gebrechen vor allen Burgbewohnern verbergen können. Das wird dir in seiner Burg ebenso gut gelingen.«

Abigail schüttelte so heftig den Kopf, dass sie einen stechenden Schmerz empfand. Was ihr Stiefvater da sagte, war unmöglich. Hier, in dieser Burg, kannte sie sich aus, kannte sie die Bewohner. In einer fremden Umgebung wäre alles ganz anders und viel, viel schwerer für sie.

Sir Reuben streichelte ihre Wange. Er lächelte traurig. »Vielleicht wird er es herausfinden, das mag sein. Aber wenn er es erfährt – glaubst du nicht, dass er dich dann eher zu deiner nächsten Angehörigen schicken wird und nicht den weiten Weg zurück nach England?«

Zum ersten Mal, seit Abigail den Brief des Königs gelesen hatte, glomm ein Funken Hoffnung in ihrem Herzen auf. War es möglich, dass sie trotz allem irgendwann wieder mit Emily vereint sein würde?

Sir Reuben schien die Hoffnung in ihren Augen zu erkennen, denn er nickte bekräftigend. »Ich habe all diese Möglichkeiten gründlich durchdacht, ehe ich deiner Mutter erlaubt habe, den König zu bitten, eine Wiedergutmachung leisten zu dürfen. Sie hat es wohl als Kränkung empfunden, dass ihre Stieftochter mit dem falschen Laird verheiratet wurde.«

Abigail schüttelte erneut den Kopf. Wieder brandete der Schmerz durch ihre Schultern. Auch das war eine Lüge. Ihre Mutter war voller Lügen.

»Es ist mir egal, welche Gründe sie für ihr Vorgehen hat. Dies ist deine einzige Möglichkeit, ihrem Einfluss für immer zu entkommen. Wärst du als Emilys Gast in die Highlands gereist, hätte Sybil dich jederzeit nach Hause rufen können. Ich liebe deine Mutter, aber ich weiß auch durchaus um ihr rachsüchtiges Wesen.«

Abigails Tränen waren zwischenzeitlich getrocknet, doch bei der Erinnerung an den Zorn ihrer Mutter flossen erneut Tränen über ihre Wangen.

Sir Reuben wischte sie mit den Daumen beiseite. »Alles wird gut, glaube mir. Wenn du möchtest, dass ich den Laird vorher über dein Gebrechen in Kenntnis setze, werde ich das tun.«

Sie starrte ihn an. Die Tränen versiegten sofort, weil diese Möglichkeit sie schier entsetzte.

»Ich gebe dir mein Wort.«

Ihr Stiefvater war ein harter Mann, bei dem sie nie Trost oder Schutz gesucht hatte. Aber eines wusste sie mit Gewissheit: Er hielt sein Wort.

Anna tauchte in der Tür auf. Sie wirkte ebenso erschüttert wie damals, als ihre Enkelin sich zu nah ans Herdfeuer gewagt und sich daran verbrannt hatte.

»Denk über das nach, was ich gesagt habe. Wir machen uns morgen auf den Weg zur Grenze. Du kannst mir deine Antwort geben, nachdem du in die Augen des Mannes geblickt hast, den du heiraten sollst.«

Die Worte machten Abigail erneut sprachlos. Nur ein Vater, der seine Tochter aufrichtig liebte, hörte auf ihre Meinung, wenn er eine Ehe für sie arrangierte. Es war eine Geste, mit der sie nicht gerechnet hatte, strafte man sie sonst doch zumeist mit Missachtung.

Sir Reubens Angebot war sogar mehr als nur eine Geste. Vielleicht schenkten seine Worte ihr den Mut, den sie brauchte, um sich dem zu stellen, was diese Reise ihr bringen würde.

»Ich danke dir«, wisperte sie mit der Stimme, die sie nicht hören, aber in ihrer Kehle spüren konnte.

Er verzog das Gesicht. »Ich schulde dir weit mehr als das, mein Kind.«

Dann überließ er Abigail Annas liebevoller Fürsorge.

Die Reise zur Burg der MacDonalds dauerte zwei Tage.

Für Abigail waren es zwei Tage voller Schmerz, an denen sie es zudem vermied, ihre Mutter anzusehen und auf das zu reagieren, was sie sagte oder tat.

Seit Abigail bei ihrer Mutter in Ungnade gefallen war, hatte sie darauf gehofft, eines Tages die mütterliche Liebe und Zuneigung zurückzugewinnen. Doch jetzt wusste sie, dass das nie geschehen würde. Ihr Traum war nicht mehr als ein Märchen gewesen, ein Märchen wie jene, die Anna über die Werwölfe in den schottischen Highlands erzählt hatte, als sie und Emily noch Kinder waren.

Doch inzwischen war es ihr egal.

Auch wenn ihre Mutter sie nicht liebte, so tat Emily es umso mehr. Ihre Stiefschwester hatte nie aufgehört, sich um sie zu sorgen. Und deshalb wünschte sich Abigail, wieder mit dem einzigen Menschen ihrer Familie vereint zu sein, der ihr etwas bedeutete. Irgendwie und irgendwann würde ihr das gelingen. Sie würde Emily wiedersehen und ihr dann endlich sagen können, wie wichtig die schwesterliche Zuneigung stets für sie war.

Abigail wusste jetzt, dass Emily ihr das Leben gerettet hatte. Auf mehr als ein Weise.

Während der Reise fiel es Abigail nicht schwer, ihre Mutter zu ignorieren, weil Angst und Schmerz ihre ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nahmen. Jeder Gedanke an ihre Zukunft löste eine Beklommenheit in ihr aus, die auch durch die Hoffnung auf ein Wiedersehen mit Emily kaum gemindert wurde.

Und auch wenn Anna Abigails viele Blutergüsse mit einer Kräutersalbe versorgt hatte, die besser half als jedes Mittel eines Heilers, blieb doch das Unbehagen, das diese Wunden Abigail bereiteten. Es war ein Gefühl der Beklemmung, das auch durch Kräuter nicht vertrieben werden konnte. Die Zofe, die Sir Reuben Abigail für die Reise zur Seite gestellt hatte, half ihr jeden Abend und jeden Morgen, die Salbe aufzutragen, die einen intensiven Geruch nach Rosmarin und Zaubernuss verströmte.

Am späten Nachmittag des zweiten Tages erreichten sie die Burg der MacDonalds, die sich mit der Sir Reubens jedoch kaum vergleichen ließ. Es gab keinen Burggraben und keinen Bergfried, sondern nur ein Haus, das etwa viermal so groß war wie eine der umstehenden Hütten. Ein Holzzaun, der bei einem Angriff schnell in Brand gesteckt werden konnte, umfriedete das Gelände.

Nichtsdestotrotz schien die Ankunft eines englischen Barons samt seiner Soldaten die Bewohner der Niederlassung unbeeindruckt zu lassen.

Die Plaids der MacDonalds zeigten ein Karomuster in den Farben Dunkelorange und Tannengrün. Abigail suchte nach anderen Farben, um vielleicht ihren zukünftigen Ehemann oder einen seiner Clanangehörigen in der Menge zu entdecken. Doch wie schon während der Reise sah sie auch hier nur die Farben der MacDonalds.

Ein alter Mann und zwei stämmige junge Krieger näherten sich den Ankömmlingen. Sir Reuben zügelte sein Pferd direkt vor der Burg. »Willkommen auf dem Land der MacDonalds«, begrüßte der Alte sie mit sorgsam gewählten englischen Worten.

Es gelang Abigail gewohnt mühelos, dem Gespräch zu folgen, indem sie von den Lippen der Beteiligten las. Sie blickte erst den Schotten an und dann Sir Reuben.

Ihr Vater sprang aus dem Sattel. Sein ältester Soldat und zwei weitere taten es ihm nach, während die anderen im Sattel blieben. »Ihr seid der Laird?«

»Nein. Er ist mit den Sinclairs auf die Jagd gegangen.«

Diese Mitteilung überraschte ihren Stiefvater sichtlich. »Der Zukünftige meiner Tochter ist auf der Jagd?«

»Aye.«

»Und Euer Laird begleitet ihn?«

Der Gesichtsausdruck des alten Mannes verriet Abigail, dass irgendetwas an den Worten Sir Reubens ihn beunruhigt hatte. »Dem Sinclair widerspricht man nicht, Mylord.«

»Vielleicht war es sein Wunsch, das Wildbret für das Hochzeitsmahl eigenhändig zu erlegen?«, fragte Sir Reuben.

Der alte Mann nickte heftig. »Aye, ich bin sicher, so war’s.«

»Ich verstehe.« Sir Reuben blickte sich um. »Euer Laird hat Vorkehrungen für uns getroffen, nehme ich an?«

Der alte Mann zeigte auf eine Hütte mit einem Nebengebäude, die weitab von den anderen stand. »Aye. Die Hütte da drüben, die neben der Kapelle. Sie ist sauber und steht Euch zur Verfügung.«

»Und was ist mit meinen Männern?«

»Sind sie es nicht gewohnt, wie schottische Krieger unter freiem Himmel zu schlafen?«, fragte der alte Mann. In seinen Augen blitzte etwas Schelmisches.

Abigail musste unwillkürlich lächeln.

»Wir haben Zelte, die wir rund um die Hütte aufschlagen werden. Ich kann durchaus für meine Leute angemessen sorgen«, erklärte ihr Stiefvater. Abigail war sicher, dass seine Stimme vor Arroganz troff. Sie erkannte es an seinem Blick und seiner Körperhaltung.

Sir Reuben war ein mächtiger Lord. Was der Grund dafür war, dass seine einzige Bestrafung, nachdem er lediglich eine jämmerlich geringe Zahl von Soldaten zur Unterstützung seines Königs geschickt hatte, darin bestanden hatte, eine seiner Töchter mit einem Schotten vermählen zu müssen.

Abigail vermutete, dass jetzt auch ihre Mutter das Wort ergriffen hatte, denn der Blick des alten Mannes schweifte einige Male zu Sybil, auch wenn er nicht mit ihr zu reden schien, während er und ihr Stiefvater Abmachungen trafen, wo die Soldaten ihre Zelte aufstellen sollten.

Für einen kurzen Moment war Abigail fast froh, taub zu sein. So war sie jetzt nicht gezwungen, die giftigen Worte ihrer Mutter mit anhören zu müssen, und konnte einfach den Blick von ihren Lippen abwenden.

Zumal die Klärung der Frage, ob die Engländer ihre Zelte an der der Burg abgewandten Westseite der Hütte aufstellen würden, für sie eher unwichtig war.

Sie wollte endlich den Mann sehen, den zu heiraten man ihr befohlen hatte. Den Laird, dem sie ihr Gebrechen verheimlichen sollte.

Zumindest so lange, bis sie die Highlands erreicht hatten.

Als Abigail später an diesem Abend in dem schmalen Bett der Hütte lag, musste sie sich zum Schlafen zwingen. Es war vergebens. Tausend Fragen und Gedanken wirbelten in ihrem Kopf herum.

Warum war ihr zukünftiger Bräutigam auf die Jagd gegangen, obwohl er gewusst hatte, dass sie und ihre Familie eintreffen würden? Er musste den Tag ihrer Ankunft gekannt haben, da er ihm von seinem König mitgeteilt worden war.

Er war noch immer nicht zur Burg zurückgekehrt und hatte sogar das abendliche Festmahl verpasst.

War das seine Art zu zeigen, wie unglücklich er war, eine Engländerin heiraten zu müssen? War diese Missachtung nicht ein Schlag ins Gesicht ihres Stiefvaters? Es war kein Geheimnis, wie sehr der Laird der Sinclairs die Engländer verabscheute. Aber er hatte der Heirat und allen damit verbundenen Vereinbarungen zugestimmt.

Vereinbarungen, die alle Müdigkeit aus Abigail vertrieben hatten. War sie bisher schon von so vielen Befürchtungen geplagt worden, so war zu diesen nun noch eine große Sorge hinzugekommen. Der König des Lairds hatte verlangt, dass die Ehe vollzogen wurde, ehe sie die Lowlands hinter sich ließen. Abigail hatte keine Ahnung, warum Schottlands Souverän so etwas verlangte, aber die Aussicht auf den raschen Vollzug der Ehe bereitete ihr zusätzliches Unbehagen. Dabei war die Situation, in der sie sich befand, schon beängstigend genug.

Und keine dieser Ängste war ihr bisher genommen worden. Es war ihr noch nicht einmal erlaubt gewesen, ihren Bräutigam aus der Ferne zu sehen.

Und wenn sie ihm endlich in die Augen sehen durfte? Würde sie dann Grausamkeit darin entdecken? Einen Zorn, der dem ihrer Mutter glich? Würde er ihr Gebrechen bemerken, selbst wenn sie sich die größte Mühe gab, es vor ihm zu verbergen?