8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Nórdica Libros

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

En 1906, el escritor suizo Carl Spitteler publicó su novela Imago, que obtuvo un éxito considerable en el seno de la comunidad psicoanalítica naciente. El argumento de esta novela es sencillo: Viktor, un joven poeta, decide viajar hasta la ciudad de X para encontrarse con Theuda, el amor de su vida. Sin embargo, a las pocas páginas nos preguntamos quién es esta enigmática mujer, felizmente casada con el director Wyss que no parece conocer de nada al perplejo Viktor. Tras el grave desengaño, irán apareciendo por las páginas de esta bellísima novela personajes tan singulares como la Rigurosa Señora, capaz de regir las acciones de nuestro protagonista hasta la locura; Pseuda, la falsa Theuda, que jura y perjura no haber visto a este hombre en toda su vida y, por último, Imago "culpable" de todos los males que acontecen a Viktor y extrañamente emparentada con la Rigurosa Señora. La mezcla de fantasía y realidad, así como el tema de la mujer, a la vez inspiradora y destructora, fascinó a otro eminente suizo, Carl Gustav Jung, que elaboró su noción de Imago a partir de la lectura de esta novela. "Carl Spitteler es nuestro Homero; es el mayor poeta en lengua alemana desde Goethe." Romain Rolland

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 286

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

IMAGO

Carl Spitteler

Título original: Imago

© de esta edición: Nórdica Libros, S.L.

© de la traducción y el epílogo: Isabel Hernández

Edición en ebook: enero de 2014

© Nórdica Libros, S.L.

C/ Fuerte de Navidad, 11, 1.º B 28044 Madrid (España)

www.nordicalibros.com

ISBN DIGITAL: 978-84-92683-70-3

Diseño de colección: Marisa Rodríguez

Corrección ortotipográfica: Ana Patrón

Maquetación ebook: Caurina Diseño Gráfico

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Contenido

Portadilla

Créditos

Autor

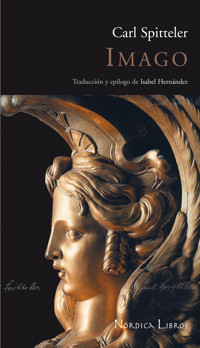

Detalle de esfinge alada

EL REGRESO DEL JUEZ

UN GRAVE DESENGAÑO

EN EL INFIERNO DE LA CORDIALIDAD

VIKTOR EN DUELO CON PSEUDA

VIKTOR SE RINDE

EL CONVERSO

TORMENTO

CONVULSIONES E ILUSIONES

UN REPENTINO FINAL

EPÍLOGO DE LA TRADUCTORA

EPÍLOGO

Carl Spitteler

(Liestal, 1845 - Lucerna, 1924)

Escritor suizo en lengua alemana. Estudió leyes en la Universidad de Zúrich en 1863. Entre 1865 y 1870, estudió teología en Zúrich, Heidelberg, y Basilea. Fue preceptor en Rusia hasta agosto de 1871 y posteriormente maestro de escuela en Berna y en La Neuveville.

Escribió el poema alegórico en prosa Prometeo y Epimeteo (1880-1881), bajo el seudónimo de Carl Felix Tandem; posteriormente lo reeditó, ya bajo su propio nombre, con el título de Prometeo paciente (1924). Entre 1900 y 1905 escribió el poema épico-alegórico Primavera olímpica y en 1906 la novela autobiográfica Imago. En 1919 fue galardonado con el premio Nobel de Literatura.

Detalle de esfinge alada. Cámara de Luis XIV, Gran Trianón, Palacio de Versalles

EL REGRESO DEL JUEZ

Aguarden antes de bajar! ¡Aguarden hasta que se detenga el tren!

—¿Necesitan mozo? ¿Mozo?

Bueno, ¡así que este era el hogar que su corazón había anhelado durante tanto tiempo! Al guardia que anda holgazaneando allí en el andén tampoco nadie se lo notaría en la cara. Creo que hasta bosteza. ¡Hogar y bostezos!

—¿Tiene usted algún baúl?

Una plaza de estación como cualquier otra; casas hoscas, recias y grises, como en todas partes; nada de resplandores de púrpura ni de reflejos dorados. ¿Es que antes las calles estaban también tan frías y desiertas? ¡Puf, esas polvaredas! ¡Y qué aire tan helador a comienzos de septiembre! En cualquier caso, Viktor, de una cosa estarás a resguardo en esta pétrea sobriedad: de las asechanzas del amor. ¡Oh, no hay peligro!

Solo que el pesado del mozo, con su impertinente charla, no permitía reflexión alguna.

—¿Sería usted tan amable de hacerme un gran favor? —le rogó Viktor—. Pues, por favor, dese la vuelta, despacio, sí, pero muy despacio, hasta esa columna, y cuente los pasos exactos que hay... ¿Cuántos? ¿Seis? Bueno, gracias; y ahora, si está de acuerdo, sigamos andando.

El hombrecito, perplejo, se quedó con la bo-ca abierta, de tal modo que no dijo ni una sola palabra más durante todo el camino.

Apenas llegó a la fonda, Viktor pidió la guía de direcciones.

—¿Cómo se llamará ahora esa infiel con su apellido de casada? Creo que Wyss, señora del director Wyss. Pero, ¿director de qué? Hay directores de ferrocarriles, de bancos, del gas, del cemento, de la goma, todos los directores posibles e imposibles. Bueno, ahora mismo lo veremos. Exacto, aquí está; como es natural cuidadosamente escondida detrás de su marido: Dr. Treugott Wyss, profesor, director del Museo Municipal y de la Escuela de Artes, director de la Biblioteca Cantonal, miembro de la Junta del Orfanato, calle de la Catedral, 6.

¡Uf, cuánta sabiduría! ¡Vaya un cúmulo de dignidades! Particularmente casi me hubiera gus-tado más un director de banco. Pero, en todo caso sí que es un señor muy culto. A pesar de todo, no sé por qué, no es culpa mía, no puedo imaginarme a ese honrado maridito de otra forma que no sea bajo, insignificante y un poco torpe, por no decir precisamente ridículo.

O sea, que mañana por la mañana calle de la Catedral, 6. ¿Verdad, linda dama? ¿Acaso no te dice el dedo meñique que mañana se acercará a ti tu juez?

Y a la mañana siguiente, a la hora de las visitas, se puso en camino hacia la calle de la Catedral.

¿Cómo soportará verme? Hay dos cosas posibles. O bien empalidece y sale tambaleándose de la habitación, o se pone colorada, cobra fuerzas, da un respingo delante de mí y me mira insolentemente a la cara. En ese caso cargaré mi mirada de recuerdos y la obligaré a bajar la vista ante mí. Después me volveré hacia él, hacia el maridito: «Apreciado señor: la enigmática pantomima que acabamos de representar ante sus asombrados ojos su esposa y yo exige una aclaración. Evidentemente estoy dispuesto a dársela, pero considero más cortés, darle la palabra a su esposa. Puesto que, aunque soy su acreedor, no quiero representar el papel de su acusador. Así pues, puede dejar que ella le cuente por qué y cómo es que yo soy el legítimo propietario de su esposa y usted, señor mío, simplemente mi sustituto y mi fiel lugarteniente, gracias a mi permiso. Deseche mientras tanto toda preocupación; tras haberlo reconocido tácitamente como mi lugarteniente en el matrimonio, soy cons-ciente de haber aceptado la decorosa obligación de no perturbar su matrimonio, su paz y su dicha en modo alguno. Su hogar es sagrado para mí, y mi obligación evidente inclinarme y desaparecer; en mí aprenderá usted, señor director, a apreciar la virtud de la invisibilidad. Sea como sea, he atravesado su umbral hoy por primera y por última vez; y si he aparecido hoy, ha sido solo para manifestar a su señora esposa por una vez en mi vida, una sola vez y nunca más, mi falta de consideración. Allí está, la encarnación confesa de la culpa. Eso me basta. En caso de que a usted no le bastase, vivo en tal sitio y estoy a su disposición en todo momento, de la mañana a la noche». Así le hablaré más o menos... Número catorce; me he pasado, inmerso en mis pensamientos. Así que para atrás: número doce, diez; ya se acerca, ocho... o sea, la casa siguiente. No está mal la casita, qué limpia, qué acogedora, con los visillos blancos y el mirador corrido: ¿quién notaría desde fuera la falsedad que oculta? También se oye un canario, y risas de niño. ¿Un niño? ¿Cómo es que hay ahí un niño? ¿Me habré equivocado de número? No, es exactamente el número seis. Bueno, pueden vivir varias familias en una casa.

De repente, al leer en la puerta el nombre de Wyss, el corazón comenzó a latirle a todo galope, como en una carrera.

«¡Calma ahí dentro! —ordenó—. ¡Ella es la que tiene que angustiarse, no yo, su juez!»

Tiró de la campanilla y se apresuró escaleras arriba, subiendo los escalones de dos en dos.

Con gesto dulce, la criada le dijo con voz meliflua que lo sentía, que el señor director y su señora habían salido.

Su indignación por ello le hizo rechinar los dientes. Estaba preparado para cualquier tipo de recepción, pero no para ninguna. Le molestaba sobremanera que no estuviera en casa alguien a quien iba a visitar. «¡Salido!». O sea, ¡¿que sale con ese a plena luz del día?! Claro, tenía derecho a ello, solo que no existe únicamente el derecho, también existe la vergüenza.

—Aquí tiene mi tarjeta, y dígale que volveré esta tarde a las tres.

—Va a ser difícil que la señora esté esta tarde en casa —se atrevió a decir la criada.

—¡Estará en casa! —dijo en tono de orden, se dio la vuelta y se fue.

¡Qué persona tan malvada, esa criada! Con cuánto veneno había acentuado la palabra «señora», casi con ironía. En la escalera se encontró al cartero.

—Una postal para la señora —dijo hacia arriba.

¡También este! ¡Qué gente tan cobarde! ¡Serviles! Si me hubiera casado con ella, probablemente hoy la llamarían por mi apellido.

En la calle sacó el reloj: «Si me apuro me da justo para llegar aún a casa de la señora Steinbach antes del almuerzo. Claro que el Valle de las Rosas está algo lejos de la calle de la Catedral, pero solo con que uno ande un poquito...», y en su memoria se le iluminó el dulce jardincito de los ásteres a la luz del sol de otoño. Se puso en camino con nuevos bríos, sonriendo feliz ante la idea de volver a ver a la amiga. Y cuanto más tiempo pasaba, con mayor velocidad lo impulsaba el deseo. No obstante, a la puerta del jardincito dudó: «Claro que probablemente tampoco estará en casa, pues eso de salir, cuando empieza, se extiende como una epidemia». Pero no, ¡milagro! Un grito de alegría resonó arriba, en la ventana, y, radiante de contento, ella se apresuró a bajar hasta donde él estaba. Faltó poco para que se abrazaran. Lo cogió de las manos y lo atrajo hacia sí:

—¿Es usted de verdad...? ¡Y ahora siéntese y cuénteme! Ante todo, mi querido amigo, ¿cómo está usted?

—¿Y cómo voy a saberlo?

Rió a carcajadas de puro placer:

—¡En eso lo reconozco! ¡Así que hable, diga algo, lo que sea! ¡Tan solo para que se oiga su voz! Para que también se sepa de seguro que es usted en persona y que esto no es nada más que un hermoso cuento. Pues en usted, señor mío, la fantasía y la realidad se funden de tal modo que uno no se asombraría si de repente volviera usted a desparecer bajo la propia mirada.

—Se ha salido un poco de su cauce, su hilo argumental —dijo él bromeando—, no lo ha hilado usted del todo bien. Por cierto, ¿manda usted que me dé la vuelta para convencerse de que soy yo en persona?

—No, mejor deme otra vez la mano. ¡Así! Ahora lo tengo bien agarrado. ¡No, esta sorpresa! Pero, ¿cuándo ha llegado?

—Ayer por la noche. ¿Sabe usted acaso que cuanto más tiempo pasa se vuelve usted más joven y más bonita? Y... naturalmente, eso no puede faltar, ¡siempre vestida con el gusto más exquisito!

—¡Oh, lalá! ¡Calle! ¡Una anciana viuda de treinta y tres años! Y usted... algo más robusto y masculino, me parece, que hace cuatro años, ¿cómo diría...? ¡Más seguro, más valiente!

—¡Hasta osado, activo, ofensivo!

—Que siga así. Así que entonces, ¿pronto podrá esperarse algo grande de usted? Sabe cómo cuento con ello.

—Ay, Dios, por lo que concierne a eso... —dijo suspirando y se quedó pensativo y preocupado.

—Y si además pone esa cara de preocupación —dijo riendo—, no tendré compasión con usted, ni la más mínima. ¡Dolor por el final, preocupación por la victoria!

En ese momento la campana de mediodía susurró su profunda melodía desde lo alto de la catedral.

—¿Sabe qué? —dijo ella halagadora al tiempo que él se levantaba—. Venga usted esta tarde a tomar una taza de té, solo nosotros.

Ya iba a decir que sí lleno de contento, cuando recordó:

—Por desgracia tengo ya otro compromiso —se lamentó contrariado.

—¿Eh?, ¡mira por dónde! ¿Recién llegado anoche y hoy ya comprometido? No obstante, no voy a entrometerme en sus secretos.

De mala gana confesó, y lo hizo precisamente porque no se permitía cobardía ninguna, por pequeña que fuese:

—No es un secreto para nadie —dijo—, y menos para usted. He anunciado mi visita a las tres en casa del director Wyss.

Ella lo miró extrañada:

—¿Qué demonios se le ha perdido a usted en el templo democrático de la virtud? ¿Es que conoce al señor director?

—A él no, pero a ella sí.

Entonces se le cambió el rostro y adoptó una expresión fría.

—Ya lo sé, ya lo sé —dijo volviéndose—, hace cuatro años se conocieron fugazmente en un balneario. Uno o dos días, creo.

—¡Fugazmente! —exclamó indignado—. ¿Fugazmente? ¿Eso lo dice usted que lo sabe mejor que nadie? ¿«Uno o dos días»? ¿Qué significa «días»? ¿Es que el valor de la vida se mide con el calendario? Creo que hay horas que pesan más que treinta años de normalidad; horas que viven para siempre, tan cierto como viven algunas obras de arte, ¡incluso con más certeza, pues el artista que las creó es el sagrado espíritu universal de la belleza!

—Cosa que, por desgracia, no las protege de perecer y caer en el olvido.

—Yo no conozco olvido ninguno, no permito pasado ninguno.

—Usted con su fantasía no, pero sí otra gente; sobre todo si el presente satisface todos sus deseos. ¿Cree usted de verdad que la señora del director Wyss está esperando su visita o que la echaría especialmente de menos si no tuviera lugar?

—Eso no lo creo, tampoco pretendo causarle ningún placer con mi visita.

La señora Steinbach guardó silencio durante un rato, luego empezó a hablar como para sus adentros, pero en voz alta y expresiva:

—La hermosa Theuda Neukomm es ahora como una rebanada de pan seco, satisfecha en su feliz matrimonio. Un marido culto, apreciado y respetable, al que ama y que también es digno de su amor; un niño encantador, un nene verdade-ramente angelical, se lo digo yo, listo, caprichoso y con unos rizos negros, igual que su madre, ya incluso está empezando a hablar... Sí, ponga cara de que le da igual. ¡A usted le dará igual, pero a su madre no! Además bendecida con una rica prole de amigos y parientes entre los que nada su dicha, por delante de todos su hermano Kurt, el prodigio, el gran genio, su ídolo —en este punto se interrumpió y sonrió un poco para sus adentros—. Por cierto, me acabo de acordar de que esta tarde ni siquiera estará en casa, va de excursión al campo con la agrupación coral.

—¡Disculpe, estará en casa!

—Ah, si lo sabe usted con tanta seguridad, entonces me callo. —Luego, de repente, mirándolo seriamente, dijo—: Mi querido amigo, dígame con sinceridad qué pretende usted de la señora del director Wyss.

—¡Nada! —la cortó él de mala gana.

—Tanto mejor, de lo contrario se llevaría usted una sensible decepción. Bueno, pues otra vez será. Cuando usted quiera. Ya sabe que en mi casa es usted bienvenido a cualquier hora —y mientras lo acompañaba afuera, volvió a decir con énfasis—: La hermosa Theuda es ahora como una rebanada de pan seco.

¡Qué llamativo que hubiera repetido la frase de la rebanada de pan! ¿No creerá acaso que...? Oh, no, queridísima, el prometido de la sublime Imago está inmunizado contra la señora del señor director Wyss. ¿Así que ahora su nuevo deporte es traer críos al mundo? Por favor, mi querida señora, no se moleste por eso. Mellizos, trillizos, o por mí dodecallizos, haga como si yo no estuviera. Pero espere: que yo respondiera que no quería nada de ella no fue del todo exacto, tenemos que rectificarlo. Y sin demora envió una nota a la señora Steinbach con el botones del ascensor: «Querida amiga, una rectificación: no es que no quiera “nada” de ella, sino que baje la vista ante mí, eso es lo que quiero de ella. Su fiel Viktor».

En el comedor, los huéspedes se aburrían recorriendo las paredes de un extremo a otro, ya sacando la cabeza para mirar fijamente por la ventana, ya contemplando distraídos los cuadros, hasta que llegara por fin la hora del almuerzo.

Viktor se detuvo ante el busto enmarcado en negro de un estadista (el nombre, naturalmente, era ilegible). Un rostro vigoroso, de rasgos recios y acusados, como sacado del modelo de una talla de madera. Desinterés y resolución en la expresión, fogosa actitud convincente, ojos de agrupación, sin mirada, no acostumbrados a porfiar con nadie cara a cara, sino a deslizarse sin objeto sobre una multitud. Fue capaz de deletrear la enjundiosa máxima de aquel hombre: «¡Todo por la escuela popular!». Sí, ese aspecto tenía el caballero recto y afectado. El mundo concebido como institución formativa: finalidad de la vida, aprender; después, enseñar... ninguna verdad, pues sabría a erudición, y ninguna erudición, o desprendería olor a advertencia. ¡La desgracia que habría sembrado en la pizarra con su cuadro de convicciones si el destino lo hubiera colocado al timón de la historia universal en lugar de en la inofensiva urna electoral!

Mientras miraba con tanta perspicacia al estadista, se había situado junto a él sin que se diera cuenta otro de los huéspedes, que también contemplaba el cuadro por encima de sus hombros.

—Una cabeza magnífica, ¿no es cierto? —opinó el desconocido con admiración.

Otros huéspedes se acercaron allí como las moscas a un terrón de azúcar, y del grupo salió por segunda vez la respetuosa opinión:

—Una cabeza magnífica.

Debía de haber sido un caballero importante y apreciado por el pueblo, el de la cabeza magnífica, pues la conversación siguió girando en torno a él incluso mucho después de haberse sentado a la mesa. Casualmente se mencionó también su nombre: Neukomm. Alto: ¿lo has oído? ¿Neukomm? Ella también se apellidaba así. ¿Será a lo mejor un pariente lejano de ella?

—¿Dejó hijos? —dijo una voz.

—Dos —fue la respuesta—, un hijo y una hija. El hijo no da para mucho, escribe versos; la hija, por el contrario, se ha casado con el famoso director Wyss. Una mujer excepcional, os lo digo; en la calle todo el mundo está pendiente de ella. Alta, orgullosa, morena, igual que una sureña (su abuela era italiana) y ardiente, ¡qué diablos! Por cierto, honesta y discreta de cabo a rabo, nadie puede decir nada de ella. Y una patriota confesa, como su difunto padre.

¡La cabeza magnífica su padre! Oh, razón mía, despierta y muévete, porque de ahí se siguen un montón de observaciones importantes. Su razón comenzó a moverse indolente, levantó un poco la cabeza, luego volvió a dejarla caer, indiferente, como un mastín que descansa en la calle al ver pasar al lechero. Como explicación le dijo que el asunto le resultaba demasiado estúpido.

Tras la comida, Viktor preguntó al camarero jefe, dónde podía ir a leer el periódico.

—Lo mejor es que vaya al Café Scherz, junto a la estación, cualquier niño sabrá indicarle.

En la sala llena pudo encontrar una mesita junto a la ventana con dos sitios libres. Entraba gente, salía gente, todos miraban alrededor, pero ninguno se sentó frente a él. «¡Aquí igual que en todas partes! Está claro, Viktor, no tienes nada de atractivo, no resultas “acogedor”. Una idea afortunada: ¿y si mi fiel lugarteniente estuviera ahí sentado entre toda esa gente? ¿Y por qué no? Seguro que también se permite sus periódicos. ¿Quizá uno como el de allí atrás, el de los mechones rubio pajizo y las lentes dobles en la cara de carnero? No es que sea precisamente un Adonis, eso no podría afirmarse ni con la mejor voluntad, y tampoco parece tener más ingenio del que se requiere para ser un señor profesor. Lugarteniente, lugarteniente, si puedo darte un consejo, no te confíes demasiado a tu erudición, de lo contrario, una mañana gris tu hermosa Juno, de la que tanto te vanaglorias, te bautizará como “el doctor tedio”. En realidad, según las leyes de la decencia, tendría uno que acercarse a él y gastarle alguna broma. ¡Si estuviera seguro de que es él! Bueno, pronto lo averiguaremos. Las dos y diez, todavía tres cuartos de hora. ¡Qué largo se hace el tiempo! ¡Vaya! ¿Quién es ese hombre tan elegante que entra ahora? ¡Buah! Un héroe de sueños de jovencitas. ¡Algo para “apoyarse”, para “subir”, “un apoyo para toda la vida”! Si supiera cantar, cantaría: “¡Él, el más apuesto de todos!”. ¡Y también tiene rizos, como Júpiter! ¿A quién me recuerda este amoroso Hércules? Exacto, a la reina de corazones de los naipes. ¡Ay, doncellas, llorad! ¡Mirad el anillo de casado! Ya incluso papá, pues así de satisfecho con el mundo solo puede caminar quien conoce el sentimiento de la paternidad. ¡Con qué cuidado se dobla el abrigo! ¡Y esa delicada e inmaculada ropa blanca que ahora salta a la vista! ¿Qué más habrá? Verdaderamente creo que se dirige hacia mí. ¡Bienvenido, tú, el más apuesto de todos!»

El rey de corazones se sentó con una cortés reverencia, después sacó una pitillera:

—¿Me permite que le ofrezca uno?

—No fumo —dijo Viktor dándole las gracias.

Pero, ¿has visto qué pitillera tan artísticamente bordada? Seguro que lo ha hecho su mujer.

Entonces, diciendo «¿me permite?», el rey de corazones echó mano a una revista y la hojeó benévolo, casi compasivo, no con mucha atención, al tiempo que golpeaba la mesa con los dedos. ¡Qué uñas tan cuidadas!

No obstante, al rey de corazones no parecía interesarle especialmente la lectura, más bien charlar; evidentemente, el almuerzo le había sabido bien.

—Usted como forastero —comenzó la charla con la voz vacilante de todo inicio una vez que los sonidos de las gargantas cercanas a él se percibie-ron con más fuerza— seguro que no hablará muy favorablemente de nuestro dialecto, algo tosco.

—No soy forastero —lo corrigió Viktor levemente desabrido—, nací y crecí aquí, solo que he vivido muchos años fuera.

—¡Ah, tanto mejor! Entonces tengo el placer de saludar en usted a un paisano.

Después volvió a esconderse tras la revista y comenzó a sonreír satisfecho para sus adentros. «Saborea su felicidad conyugal como una barra de regaliz», pensó Viktor.

Cuando se hubo acabado la barra de regaliz, el rey de corazones señaló un retrato de Werther que había en su revista.

—¿Qué opina usted? —comenzó a decir tras alguna breve vacilación—. ¿Cree usted que hoy en día podría manifestarse aún un amor tan apasionado y tan romántico?

—La naturaleza siempre se manifiesta —repuso Viktor.

El rey de corazones sonrió complacido.

—No está mal. Claro que todo depende de la amplitud o la estrechez con la que se conciba el concepto de naturaleza. O sea, que usted cree completamente en serio que en nuestra época realista...

—No hay ninguna época realista.

—Si usted lo prefiere, pues no. En todo caso, eso sí lo reconocerá, sí que hay épocas con gustos diferentes, por ejemplo aquellas en que sencilla-mente serían impensables determinados estados anímicos que se observaban con anterioridad. ¿O podría usted por ejemplo imaginarse a un San Juan Bautista, a un San Francisco de Asís o, para seguir con nuestro ejemplo, a un Werther con un cuello de camisa alto y almidonado? Disculpe, lo he dicho sin la más mínima mordacidad. No, de verdad, se lo ruego, créame, lo he dicho sin malicia ninguna.

Viktor lo tranquilizó sonriendo:

—No pretendo el título de un bautista o de un santo, pero dudo de que, comiendo saltamontes, venga el Espíritu Santo o que el éxtasis dependa del cuello de la camisa. Por cierto, si no estoy mal informado, el autor del Werther solía vestir delicadamente, casi con algo de afectación.

Y como entonces se hiciera una pausa más larga, al margen de ello se le pasó a Viktor una idea por la cabeza, de la que no pudo ya deshacerse.

—¿Acaso conoce usted... —se atrevió finalmente a decir sin más, con voz temblorosa— acaso conoce usted por casualidad aquí en la ciudad a un tal señor director Wyss?

Apenas hubo soltado la frase, sintió que se ponía de un rojo abrasador.

El rey de corazones levantó la vista sorprendido:

—Claro, ¿por qué?

—¿Qué tipo de persona es? Quiero decir que qué aspecto tiene: ¿alto o bajo?, ¿joven o viejo?, ¿seco o agradable? En cualquier caso un caballero muy culto, ¿no es cierto? A deducir por sus títulos y sus cargos.

El rey de corazones puso cara de pillo y sonrió divertido para sus adentros.

—Bueno, tiene sus muchas carencias, como todo el mundo; pero junto a ellas quizá también, cómo me alabo a mí mismo..., alguna que otra virtud soportable. Pero permítame que me presente: soy el director Wyss.

Lo dijo con tanta simpatía, con tan graciosa ironía, que Viktor, que no apreciaba nada más que la delicadeza en los sentimientos, de repente, pletórico de simpatía, se levantó de un salto y le tendió la mano que el otro cogió y estrechó cordialmente. Surgió como un pacto de amistad entre ambos.

Una vez que luego Viktor también hubo dicho su nombre, el director exclamó lleno de alegría:

—Así que entonces es usted el caballero que esta mañana pensaba honrarnos con su visita. Lo hemos sentido mucho, en especial mi esposa, con la que, si no me equivoco, coincidió usted en una ocasión en un balneario en el mar.

—No fue en un balneario en el mar —lo corri-gió Viktor malhumorado—, sino en la montaña.

—Desgraciadamente esta tarde también tendrá que renunciar a ese placer, pues había quedado para una excursión con las damas de la agrupación coral; yo vengo ahora mismo de la estación. Espero que esto no lo desanime, y si no me lo toma como una impertinencia, me gustaría proponerle que viniera a las reuniones de la Idealia; no se necesita ninguna formalidad, usted se presenta sencillamente como si viniera de mi parte. Además, mi esposa es presidenta de honor.

—¿Idealia?

—Ay, lo olvidaba, soy muy distraído... naturalmente no puede usted saberlo.

Tras esto, divagando, comenzó a hablar de la Idealia: una fundación de su difunto suegro (reuniones sin pretensiones, sin obligaciones ni solemnidades, ni trajes vistosos ni festines), únicamente para el fomento de una sociabilidad plena de contenidos, donde la edificación iba pareja a la diversión (lo uno no excluye lo otro), siendo la música lo que se recomendaba principalmente a tal fin, y muchas cosas más por el estilo, enumerando los nombres de los miembros y las fechas de las reuniones y cómo transcurrían los turnos, por lo general miércoles, viernes y domingos.

Viktor prestó todos sus oídos a la charla; con su mente, por el contrario, se deslizó del oído a la vista: ¡Ese el lugarteniente! ¡El rey de corazones! ¡El más apuesto de todos! ¡Y él, que había tomado al Adonis por el lugarteniente! ¿Por qué había dado por supuesto que el lugarteniente tenía que ser un hombre ridículo, o al menos torpe? ¡Oh, el rey de corazones, de ridículo nada! ¡Absolutamente nada! Y lo miró fijamente, perplejo, casi asustado. ¡Bueno, alégrate, Viktor!, satisface a tu orgullo que el lugarteniente sea apuesto. También me parece absolutamente normal que ella lo ame, ¿o acaso he deseado en alguna ocasión otra cosa? ¡Dios me libre! Al contrario: me preocuparía si no fuera así. Pero, ¿y ella? ¡Esa provocación! ¡Andar rodando por el campo con una agrupación coral después de haberle anunciado mi visita! Sin discusión, la dama no tiene la más mínima vergüenza.

—¿Seguro que a usted también le va el baile? —resonó la voz del lugarteniente en sus pensamientos—. ¿O al menos le gustará la música?

—Creo que sí, es decir, no lo sé con seguridad, depende.

Entonces sonaron las campanadas del reloj de la iglesia.

—¡Las tres! —dijo horrorizado el lugarteniente levantándose de un salto—. Me he entretenido hablando, tengo que llegar cuanto antes al Museo. Así que entonces cuento con saludarlo en la reunión de la Idealia, ¿no es cierto?

Le alargó presurosamente la mano y salió de allí a toda velocidad.

Viktor, por el contrario, recorrió las calles azorado. Aunque procuraba decirse a menudo «Viktor, alégrate», no sirvió de nada, estaba derro-tado, abatido, desanimado.

¿Qué era lo que le había sucedido de malo? Ni siquiera lo más mínimo, y, a pesar de ello, estaba abatido. Hasta que se cansó de andar por las afueras de la ciudad. Después, en casa, al estirar las piernas y los brazos sobre la cama, se sintió más aliviado.

—¡Salud! —le deseó su cuerpo.

—Gracias, Konrad —replicó él amablemente.

Puesto que se llevaba tan bien con él, solía denominar a su cuerpo amistosamente Konrad.

Tras haberse estirado hasta hartarse, se percató sobre la mesa de una cartita que, a deducir por las leyes de la naturaleza, llevaba ya allí probablemente un buen rato. De la señora Steinbach.

«¡Usted, malvado! La señora del director Wyss no tiene que bajar los ojos ante nadie. Venga a verme al instante para que lo reprenda.»

Sereno, con ganas de pelea, obedeció al requerimiento.

—¡No sabía que podía ser usted un hombre tan desagradable! —dijo cortándole la palabra—. ¡Ahí! Siéntese en el banquillo de los acusados y déjese interrogar. ¿Qué tiene usted que reprocharle a la señora del director Wyss?

—Adulterio.

—¿Qué significa eso traducido a un lenguaje sensato?

—No se necesita traducción, en un lenguaje sensato quiere decir que ha roto el matrimonio.

—Pues ahora, señor mío, tengo que hablar con usted muy seria y profundamente, ya que se trata del honor de una mujer intachable. Apelo a su lealtad, en la que confío firmemente, y le pregunto en conciencia: ¿existía un compromiso entre usted y Theuda Neukomm?

Él negó vehementemente:

—¿Dónde va usted a parar?

—O entonces al menos algo que se semejara a un compromiso, algo que justificara su suposición... una declaración de amor? ¿Una palabra ciega o una señal? ¿Un beso? Qué se yo...

De nuevo él se defendió vivamente:

—¡No, no, no! Va usted por el camino equivocado, tan solo intercambiamos unas pocas palabras y absolutamente sin ninguna importancia. Yo estaba sentado a la mesa a su lado, dimos juntos un par de vueltas por el jardín; luego, en la sala, me cantó una canción. Nada más.

—¿Y luego cartas?

—¡Nada de nada! Para eso yo era demasiado celoso, también demasiado concienzudo; ella, por su parte, demasiado precavida. Las mujeres no se comprometen por escrito, eso lo sabe usted bien.

—Sí, ¿entonces qué? Por favor, ayude a mi pobre razón.

Entonces el rostro de Viktor adquirió de repente una expresión extraña, profundamente seria, como si estuviera viendo un fantasma.

—Un encuentro en persona en una lejana ciudad —dijo su voz temblorosa.

—Disculpe que le contradiga rotundamente: la señora del director me ha contado lo contrario, y la señora del director Wyss no miente.

—¡Yo tampoco! Cuando digo «un encuentro en persona» no me refiero naturalmente a uno físico.

Involuntariamente se echó con la silla hacia atrás y lo miró fijamente.

—¿No a uno físico? Espero que no se refiera... ¿o cómo debo entenderlo?

—Lo entiende perfectamente, se trata de un encuentro de alma a alma. Tranquilícese; estoy en mi sano juicio y percibo las cosas externas con la misma agudeza que cualquier otro. ¿Por qué pone esa cara de incrédula? ¿Tal vez quiere decir que en una casa amueblada se ve con menos claridad que en una vacía? Si hablo de una aparición...

—¿Acaso cree usted en apariciones? —dijo lamentándose.

—Igual que cualquiera, igual que usted, por ejemplo. ¿O acaso no son apariciones un sueño, un recuerdo, el recuerdo de un rostro amado, el brillo de una visión en el alma de un artista?

—¡Por favor, nada de trucos sofísticos! Ha-blemos en serio. Porque en un recuerdo, en una revelación artística, uno es consciente de que se trata de una mera fantasía.

—De eso también yo soy consciente.

—Alabado sea Dios, qué bien me hace, ya puedo respirar. Antes se ha expresado de tal modo que por un momento he creído que quería usted limitar a sus acciones y a su vida real la influencia determinante de la susodicha aparición.

—También lo hago, en efecto.

—¡No, no lo hace! —exclamó en tono prohibitivo—. ¡No puede usted hacer eso!

Hizo una reverencia:

—Disculpe si me permito hacerlo.

—¡Pero eso es una locura! —exclamó ella.

Él sonrió.

—¿Por qué ha de ser una locura? ¿Porque va-loro igual las experiencias internas que las externas? O mejor dicho, ¿porque las valoro infinitamente más? ¿O acaso porque me dejo llevar por ellas? ¿Y la conciencia? ¿Y Dios? ¿Acaso es también una locura que uno se deje influir en sus actos por su conciencia o por su Dios?

Ella vaciló un momento, desconcertada, sin saber qué responder.

Pero él continuó diciendo:

—La única diferencia es que los demás se conforman con apariciones imprecisas, mientras que yo he de verlas con claridad, como el pintor la Ascensión de la Virgen. «El dedo de Dios», «el ojo de Dios», «la voz de la naturaleza», «el guiño del destino»... ¿qué hago con todo ese museo anatómico? Yo quiero ver siempre el rostro completo.

Ella suspiró desalentada:

—En ideas sutiles, naturalmente es usted cien veces superior a mi débil cerebro de mujer; así que no voy a entrar en ese terreno. Tan solo puedo lamentarlo y sentir pena.

Entonces él le puso la mano sobre el hombro:

—Mi noble amiga, ¿no es cierto que no ha comprendido jamás por qué no hice caso a la buena señal que usted me dio para asegurarme a Theuda con un compromiso que nos uniera? Confiéselo, usted era y es de la opinión de que he desperdiciado ingenuamente mi felicidad por la simple cobardía ante el matrimonio.

—Digamos indecisión —dijo ella suavizando.

—No, digamos cobardía; pues la indecisión es también una cobardía: cobardía de la voluntad. Pero ya no soporto más que siga usted pensando mal de mí. Así que le voy a exponer mis motivos. ¿Está dispuesta a escuchar?

—Estoy dispuesta a todo —susurró inclinando la cabeza—, aunque no quiero ocultarle que este tema me resulta bochornoso y que no veo que remover viejas historias sea de provecho. Ahora, si es su deseo...

—¡No, no es mi deseo —corrigió él—, sino que es mi obligación!

Y con la voz alterada, en un tono más elevado, comenzó a decir:

—No, no fue por cobarde indecisión, no por ingenua locura, por lo que no eché mano cuando la sagrada suerte se acercó a mí con sus suaves pasos, observándome con sus claros ojos y susurrándome «¡tómame!», sino a sabiendas de lo que hacía, valorando lo que rechazaba de mi lado, tras una elección madura me decidí con varonil resolución. Y ahora voy a contarle la hora de mi decisión.

Tras estas palabras hizo una pausa como para coger aliento. Pero como la pausa no se acababa, ella levantó la vista. Él estaba allí, frente a ella, temblando, conmocionado por tormentas internas, cerrando los labios con fuerza.

—No voy a poder contárselo —dijo con gran esfuerzo— me llega demasiado dentro.

Y se apoyó sobre el piano. Ella se levantó de un salto para sujetarlo en caso necesario.

Pero él ya se había incorporado.

—¡Tomé la decisión correcta! —exclamó—. ¡Sé que tomé la decisión correcta! ¡Y si tuviera que volver a elegir, no me decidiría de otra forma!

Entonces cogió el sombrero, hizo una reve-rencia y le besó la mano.

—Se lo contaré por escrito —dijo.

Profundamente conmovida, ella lo acompa-ñó hasta la puerta.

—Bueno —dijo únicamente por decir algo, obligando su voz a poner un tono indiferente—, bueno, póngamelo por escrito. Ya sabe usted que todo lo que conmueve me toca muy de cerca; y créame que aunque no lo haya entendido siempre y tampoco lo entienda ahora, no he dudado jamás, ni siquiera por un momento, de la pureza y la nobleza de sus sentimientos.

—¡Gracias, mi fiel y noble amiga! —exclamó apasionadamente, sujetándola tempestuosamente con ambas manos—. Es usted mi salvadora; me hace tanto daño, un daño tan insoportable que alguien dude de la nobleza de mi carácter...

—¿Quién ha hecho eso? —exclamó ella con fuerza, casi con furia.

Él se quedó asombrado.

—Todo el mundo —respondió titubeando—, es decir... en realidad, nadie en concreto.

Entretanto ella había soltado la mano y subido algunos escalones a hurtadillas.

—Y una cosa más: usted no es injusto, ¿no es cierto? ¿No la perjudicará?

Él sonrió:

—Yo no perjudico a nadie más que a mí mismo.

Y diciendo esto, salió de la casa.

—¡Es usted un hombre peligroso, un hombre ilícito! —suspiró ella a sus espaldas y, agotada, se arrojó en la mecedora para recuperarse de la fatiga.