Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Himmelstürmer

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

'Feindesland' ist ein historischer Kriminalroman mit homoerotischem Hintergrund. Er spielt in den Kriegs- und Nachkriegsjahren 1914 bis 1920 im Süden Afrikas. In den ersten beiden Weltkriegstagen 1914 wird der kleine, aber strategisch wichtige Küstenort Lüderitz/Deutsch-Südwestafrika trotz eines Anschlags auf ihre Maschinengewehre von der Südafrikanischen Allianz genommen. Der deutsche Soldat Georg Hassler, der das Kommando für den Anschlag hatte, gerät mit seinen Kameraden in Kriegsgefangenschaft. Während dieser Zeit bekommt Hassler mit, dass zwei seiner Kameraden auf die gleiche ungewöhnliche Weise sterben, und er macht sich auf die Suche nach Antworten und dem oder den Tätern. Auf südafrikanischer Seite gesteht ein junger Soldat in einem Brief einem anderen Soldaten, dem unter Extrembedingungen in einem Waisenhaus aufgewachsenen Jeroen Hertje, seine Zuneigung. Während einer gemeinsamen Nachtwache klären sie ihr Verhältnis zueinander und erleben erste zärtliche Berührungen. Das Geheimnis eines Mädchens, das auf die gleiche Weise wie seine beiden Kameraden ermordet wurde, bringt Hassler nach Stellenbosch und zu seinem ersten Verdächtigen, Robert Krogh. Er beginnt eine Arbeit mit diesem und - ungeplant - auch mit dessen Freunden, Jeroen und seinem Freund aus Waisenhauszeiten, Maarten Blankers. Aus Jeroens Sicht wird ein Diebstahl mit nachfolgendem Kampf auf Leben und Tod geschildert. Unter den gestohlenen Unterlagen, so findet Jeroen heraus, war auch Maartens Geburtsurkunde. Da der leicht sprachgestörte Maarten die Suche nach seiner Mutter erfolglos abgebrochen hat, versucht es Jeroen nun in seinem Auftrag. Er findet die vollkommen verstörte und von Wahnvorstellungen geplagte junge Marie, die er schließlich sogar aus Gnade tötet. Als Georg Hassler von diesem Mord erfährt, reist er zur Beerdigung, um dem Kern seiner Rätsel näher zu kommen. Er erfährt mehr als das und lernt den Mann kennen, vor dem Maartens Mutter geflohen ist. Er lernt ihn so zu hassen, dass er ihn sogar im Affekt tötet, nur um Maarten vor diesem zu schützen. Jeroen stellt ihn daraufhin zur Rede, löst aber auch fast alle Rätsel auf. Da Hassler bei seiner Rückkehr nach Stellenbosch niemanden mehr antrifft, versucht er eine letzte Frage zu klären und begibt sich in Maries Vergangenheit. Dabei findet er schließlich sogar das Waisenhaus, in dem Maarten und Jeroen aufgewachsen sind. Dort wird er jedoch niedergeschlagen und schließlich mit Fakten konfrontiert, die für ihn zuvor undenkbar waren. Die Besonderheit des Romans liegt in der Art der Annäherung Hasslers an seine Verdächtigen, dem Strudel von Ereignissen, in den er dadurch gerät und in seiner Entwicklung zu jemandem, der seine eigenen, subjektiv richtigen Handlungen aus der Sicht der Gegenseite als erschreckend wahrnimmt. Zudem erfährt er von der Liebe Jeroens zu einem anderen jungen Mann. So begibt er sich nicht nur territorial, sondern auch gedanklich in 'Feindesland'. Zudem verkehren sich die offensichtlichen Lösungen mehrfach und spektakulär je nach Sichtweise.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 333

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Uwe Strauß

In Feindesland

Roman

Himmelstürmer Verlag, Kirchenweg 12, 20099 Hamburg,

Himmelstürmer is part of Production House GmbH

www.himmelstuermer.de

E-mail: [email protected]

Originalausgabe, Juli 2015

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Verlages

Rechtschreibung nach Duden, 24. Auflage.

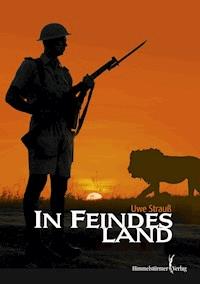

Coverfoto: fotolia

Umschlaggestaltung: Olaf Welling, Grafik-Designer AGD, Hamburg. www.olafwelling.de

E-Book-Konvertierung: Satzweiss.com Print Web Software GmbH

ISBN print 978-3-86361-476-3

ISBN epub 978-3-86361-477-5

ISBN pdf: 978-3-86361-478-2

Die Handlung und alle Personen sind frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeiten mit realen Personen wären rein zufällig.

für Tah´lee, der meine Widmung wie niemand sonst verdient hat

PROLOG

Menschen sind merkwürdig. Immer wollen sie alles wissen und verstehen. Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Wie funktioniert dies oder das? Wie weit geht das Universum? Was ist der Sinn allen Lebens?

Wäre die Welt für alle nicht um ein Vielfaches einfacher zu bewältigen, wenn man nicht ständig alles hinterfragen würde?

Aber gerade dieses Fragen lernen doch alle schon mit dem Beginn ihres Lebens. Wer nicht fragt, bleibt dumm, heißt es. Nun ja, wer nicht fragt, läuft auch nicht Gefahr, zu viel zu verstehen und an seine eigenen Grenzen zu stoßen.

Dabei gibt es so vieles, das weit über das menschlich Fassbare hinausgeht: gekrümmte Räume, Zeitsprünge, besondere Gedächtnisleistungen oder technische Errungenschaften. Für viele gehört ja bereits die Evolutionstheorie dazu. Wenn etwas in einem Zusammenhang gelehrt worden ist, zu dem es per christlicher Doktrin keinen Widerspruch geben darf, ist selbst ein unwiderlegbarer Darwin bei diesen Menschen nicht mehr haltbar.

„Unvorstellbar”, so heißt es dann, sei diese oder möglicherweise jene Tat gewesen, „unmöglich“ ein einfach nur sehr seltenes Ereignis, „unnatürlich“ das, was menschlichen Glaubenssätzen widerspricht und „übersinnlich“, was sie nicht logisch zu erklären vermögen. Dennoch wollen viele gerade von diesem Unerklärlichen unbedingt eine Vorstellung bekommen.

Ist es nur die pure Neugier, die sie antreibt? Ist es der Reiz, etwas zu erfahren, was außerhalb ihrer so beschränkten gedanklichen Grenzen, außerhalb ihrer selbst gesteuerten Phantasie liegt?

Vermutlich ja.

Liegt darin der Reiz, genau diese eigenen gedanklichen Grenzen zu erweitern? Ist dies das grundsätzlich Menschliche, was auf viele die Faszination von Zauberei, Mentalleistungen, aber auch von Brutalität und Unmenschlichkeit ausmacht?

Spannende Frage.

Ist es also wirklich so „unmenschlich“, diese Neugier zu befriedigen?

Nein, ich denke nicht. Diese Faszination ist im menschlichen Grundbedürfnis des Voyeurismus begründet.

Ach kommen Sie, seien wir doch ehrlich. Voyeurismus ist uns ein Grundbedürfnis! Wir sehen sie uns alle an, die Komplettversager, die C-Promis, die schwangeren Teenager. Uns interessiert, ob die, die sich mit Kakerlaken überschütten lassen und Rinderhoden essen, sich nun übergeben oder nicht. Aber wir würden es doch selbst niemals tun. Wir schauen uns all ihre Geschichten an, gerade weil es nicht - wie sagt man so treffend? – „unsere Welt“ ist.

In Kriminalgeschichten erzählt man wörtlich und bildlich vom Anblick des Todes. Wenn wir die vorherigen Fragen bejaht haben, liegt es wohl doch nicht fernab der menschlichen Faszination, vom inneren Antrieb zu erzählen, einen anderen Menschen von dessen jämmerlicher irdischer Existenz zu befreien?

Ja, „befreien“ sage ich. (Sie würden es vermutlich etwas neutraler „töten“ oder emotionaler „ermorden“ nennen. Aber wir meinen den gleichen Umstand, den, dass ein Mensch von einem anderen vom Leben zum Tod gebracht wird.)

Nein, erwarten Sie bitte nicht, dass ich Ihnen grundsätzlich erkläre, was einen Mörder antreibt oder was in den Gehirnen potenzieller Täter vorgeht.

Nicht, dass ich es nicht könnte. Alles so genannte Böse ist erklärbar. Ich will es nur nicht. Es ist einfach ermüdend, es wieder und wieder zu repetieren.

Stattdessen möchte ich Ihnen viel lieber einen ganz faszinierenden Menschen näher bringen, von einem Künstler unter den Klecksern erzählen, von einem Sehenden unter lauter Blinden, von dem einen wirklich gelehrigen Schüler nach dem Geschmack seines Lehrers, von einem, der es wert ist, dass man von ihm erzählt und ihn nicht vergisst.

Und dennoch erzähle ich von einem Mörder. Vielleicht beantwortet seine, wie ich finde, einzigartige Lebensgeschichte – und Sie dürfen mir glauben, ich habe einen ziemlich guten Überblick – ja schon die meisten Ihrer Fragen.

Ich könnte jetzt sagen, ich hätte versehentlich vergessen, mich Ihnen vorzustellen und würde nun um ihre Vergebung für diese Unhöflichkeit bitten.

Aber das wäre gelogen.

Ich habe mir die Vorstellung absichtlich bis zu diesem Zeitpunkt aufgehoben; Sie wissen ja - der dramatische Effekt.

Sind wir nicht alle ein wenig eitel?

Wie erkläre ich mich Ihnen gegenüber nun?

Ich versuche es einmal so: Die meisten von Ihnen, ganz egal, aus welchem Kulturkreis Sie stammen, glauben in irgendeiner Form an Ihn, den Herrn, den Erlöser, den Schöpfer der Welt und allen Lebens, und Sie beten zu Ihm. Sie übertragen Ihm die Verantwortung für viele Ihrer Taten, Ihr Leben, Ihre Sünden und für Ihre Fehlerchen, denn Sie dürfen hoffen, am Tag des jüngsten Gerichts zu Ihm in die Ewigkeit auffahren zu dürfen, denn Er ist der Eine.

Ich bin der Andere.

Das schockiert Sie doch hoffentlich nicht. Es wäre schade, wenn Sie die Geschichte jetzt zur Seite legten, denn dann würden Sie einiges verpassen, was wirklich erzählens- und damit auch hörenswert ist.

Aus meiner Sicht ist beinahe komisch zu nennen, was Menschen mir andichten. Ich möchte Ihnen das gerne verdeutlichen: gehen wir ein wenig in der Zeit zurück in das Jahr 1541 Ihrer westlichen Zeitrechnung.

Damals starb im Alter von gut 60 Jahren Johann Georg Faust. Er war ein arroganter und bis zur Besessenheit von sich selbst und seinen verrückten Ideen eingenommener Mann, der im Raum Heidelberg im Süden von Deutschland lebte. Zu seinen Lebzeiten hatte er sich als Wunderheiler und Alchimist, aber auch als Magier und Wahrsager einen – nun ja – zweifelhaften Ruf erworben. Faust starb in diesem Jahr bei einer Explosion. In den Trümmern seiner Wohnung fand man von seinem Körper kaum genügend Einzelteile, um ihn zweifelsfrei identifizieren zu können. Man vermutete – und ich darf sagen vollkommen zurecht, – dass dieser in seiner alchimistischen Arroganz versucht hatte, Gold chemisch herzustellen.

Trotz allem war er ein absolut ungewöhnlicher Mensch, der es zweifellos wert war, dass man von ihm erzählte. Und so berichteten viele in der Folge über ihn, Johann Weyer, von Zimmern, Christopher Marlowe, Goethe, später sogar noch Heine und Mann, und immer mehr wurde der historischen Wahrheit hinzugefügt, immer mehr des eigentlichen Fausts blieb auf der Strecke. Was der Vorgänger schrieb, wurde viel zu häufig als wahr angenommen und erweitert. So wurde aus einem, der einfach nur bereit war, alles und jeden für seine teils wahnwitzigen Experimente zu opfern, schließlich der urdeutsche Intellektuelle, der ach so viele Fächer studiert und doch nicht zur Weisheit findet.

Der einzig nicht deutsche Dichter, Marlowe, fügte den nicht vollkommen unlogischen Kontakt zu mir und den Pakt mit mir hinzu. Goethe hat die Geschichte schließlich zu einem der bedeutendsten Werke der Weltliteratur gemacht, die des um jeden Preis wissenshungrigen Gelehrten, der sogar seine unsterbliche Seele an mich verkauft.

Wunderschöne Geschichte.

Das meine ich nicht einmal ironisch. Ich mag sie wirklich!

Aber die Wahrheit ist, dass ich nichts mit Johann Georg Faust zu tun hatte. Gar nichts. Ich mag keine Dummköpfe. Nicht einmal, wenn sie meinen Zwecken in die Hände arbeiten.

Goethe verehre ich nebenbei bemerkt für seinen Prometheus sehr, denn dieser war immerhin einer meiner ersten Schüler. Eine wunderbar eindringliche Stimmung geht von diesem Gedicht aus. Lesen Sie es, falls Sie es noch nicht kennen. Der Diebstahl himmlischen Feuers. Welch ein Motiv. Aber ich schweife ein wenig ab.

Im Faust hat Goethe in seinem Prolog im Himmel auch ein herrlich menschliches Gespräch zwischen dem Herrn des Lichts, so heißt er bei uns, und mir erstehen lassen. Ich beende es an dieser Stelle mit den süffisanten Worten mir selbst gegenüber:

„Von Zeit zu Zeit sehe ich den Alten gern

und hüte mich, mit ihm zu brechen.

Es ist gar hübsch von einem großen Herrn

So menschlich mit dem Teufel selbst zu sprechen.“[1]

Das haben Sie doch gewiss schon einmal gehört, oder?

Ich muss Sie diesbezüglich jedoch leider schon wieder enttäuschen. Weder hat dieses Gespräch stattgefunden, noch hat es sonst jemals Wetten oder Ähnliches zwischen dem Herrn des Lichts und mir gegeben - zu alttestamentarischen Zeiten wird uns ja bezogen auf die Gläubigkeit von Hiob so etwas nachgesagt.

Nicht dass ich es nicht gewollt oder sogar zu initiieren versucht hätte. Aber Er hasst es einfach, und Er würde sich nie darauf einlassen. Ich weiß es; ich habe es versucht. Davon haben Sie gewiss an anderer Stelle schon gelesen.

Nun ja, aus meinem Wollen und seinem Nichtwollen entwickelte sich über die Jahrtausende eine Art Spiel, jenes Spiel, das Gleichgewicht zu den Gunsten der eigenen Seite zu beeinflussen; eine Art Tauziehen zwischen dem Licht und der Finsternis, wenn Sie es metaphorisch ausdrücken wollen.

Es war eine durchaus reizvolle Aufgabe, die ich mir selbst gesetzt hatte. Mein neuer Schüler sollte mein bester Schachzug werden, mein Vorsprung in diesem Wettspiel um ein wenig mehr Chaos und Finsternis in dieser Welt.

Zunächst musste ich die perfekten Eltern, die perfekten Gene für den noch nicht gezeugten Knaben finden. Ich hatte mich früh für einen Jungen entschieden, obwohl ein Mädchen in meinem Sinne wahrscheinlich nicht weniger effektiv hätte arbeiten können.

Aber allein den nie zuvor und auch niemals wieder erreichten Überfluss an Symbolik zusammen zu bekommen, war insbesondere vor dem Hintergrund, dass Seine Seite nichts von meinen geheimen Plänen wissen durfte, schon eine Leistung, auf die selbst ich ein wenig stolz bin.

Aber nun springen wir ein paar Jahrhunderte nach vorne ins Jahr 1914 christlicher Zeitrechnung. Heute ist der 19. September.

Am ersten Tag

52 tote Körper lagen in der felsigen und leicht abschüssigen Bucht. Das dunkelgraue, unruhige Wasser des Atlantischen Ozeans hatte allein in der letzten Stunde noch vier weitere angespült. Aber es waren vier von deren Männern. 52! So viele hatte Georg Hassler, sein fähigster Unteroffizier und Pionier, durch das Fernglas gezählt, nachdem die feindliche Allianz die Erschossenen nach Freund oder Feind geordnet hatte. Ganz in dunkelblau, das waren seine Männer, schwarz mit roten Hosen, das waren ihre Farben. Er atmete bewusst langsam und tief durch.

„Gütiger Himmel“, sagte er leise und schüttelte ganz leicht den Kopf. 52 Menschen. Rund fünfzig Familien hatten jemanden verloren, der ihnen lieb war. Und dies war erst der Anfang, der allererste Tag des Krieges hier. Was lag noch vor ihnen? Wie viele würden noch fallen?

Ernst Wolfsohn zog eine zweite Landkarte unter der hervor, die vor ihm ausgebreitet auf dem wackeligen Holztisch lag. Mit starken Händen entfaltete er sie sorgfältig, denn sie sah an einigen Knickstellen schon ziemlich mitgenommen aus. Sie zeigte dasselbe Terrain wie die vorherige, nur in einem deutlich größeren Maßstab. Er zog ein weißes Taschentuch aus seiner Hosentasche und wischte sich ein paar Schweißtropfen von der krausen Stirn. Mit einem schwarzen Locher und einem leeren Wasserglas, die er von einem an der Holzwand stehenden zweiten Tisch herbei geholt hatte, markierte er den westlichen Küstenstreifen, den er vor drei Stunden hatte aufgeben müssen.

Seine Männer hatten sich schon nach wenigen Stunden in den Ort zurückziehen und die komplette Lüderitzhalbinsel aufgeben müssen. Zu groß war die Übermacht gewesen; zwar nicht wirklich überraschend ihr Angriff, die Wucht jedoch umso mehr. Nun hatten dort noch elf weitere Landungsboote anlegen können. Ihre eigenen, die beiden kleinen und nur sechs Personen fassenden Motorboote, waren laut Hassler nicht mehr zu sehen. Wahrscheinlich lagen sie mit durchstochenem Rumpf auf dem Boden des kleinen Roberthafens. Aus seinem Fenster konnte Wolfsohn noch zwei Fischerboote an den Holzmasten ausmachen, deren Besitzer mit ihren Familien letzte Woche ins Landesinnere geflohen waren. Er kannte sie beide.

Wolfsohn atmete tief durch und sah wieder konzentriert auf die Karte. Seine kleinen, wachen Augen blitzten. Welch eine wahnwitzige Aufgabe hatte er zu bewältigen. Mit zwei Motorbooten, zwei Autos, vier Motorrädern und 356 Mann in den Krieg zu ziehen. Über 280 davon ungelernt. Kein einziges gepanzertes Fahrzeug. Keine einzige Waffe, die ein solches auf gegnerischer Seite würde aufhalten können. Die beiden einzigen Flugzeuge der Streitkräfte in dieser Kolonie waren in den Süden über die evakuierte Zone abgeordnet worden. Es war ein Ding der Unmöglichkeit, die Stellung zu halten. Er nahm sich ein weiteres Glas, füllte es mit Wasser und trank ruhig.

Wieso hatte der Generalstab sie nicht konkreter gewarnt und spezifischer unterstützt? Sie hatten von den Truppenbewegungen der Allianz zwar Kenntnis gehabt, aber dass beinahe doppelt so viele Kämpfer kommen würden wie ihm selbst zur Verfügung standen, davon hatte niemand etwas gesagt. Es waren so viele gewesen.

Gut, dass sie wenigstens fast alle Verletzten bergen und ins Feldlazarett nach Lüderitz zurückbringen konnten. Nur zwei Männer hatten schließlich beim Appell gefehlt. Sie mussten wohl gefangen worden sein. Die Ärmsten. Nun, sie konnten nicht viel verraten. Es gab nicht viel zu verraten. Dennoch würde auch die Information, wie schlecht sie ausgerüstet waren, dem Feind willkommen sein und ihn sicher noch eher zum Angriff motivieren. Ein Stoßgebet für die beiden fehlenden Soldaten schickte Wolfsohn trotz gewisser Ausweglosigkeit durch die verrußte, hölzerne Decke in den Abendhimmel. Einfach aus Trotz.

31 Männer hatte er selbst verloren, bevor er den Befehl gegeben hatte, das Trompetensignal zum Rückzug zu blasen. 31 Männer, denen er vorgesetzt war und für die er sich verantwortlich fühlte. 31, die teils gut und verwegen gekämpft hatten. Aber es wären höchstwahrscheinlich noch viel mehr geworden, wenn sie sich nicht in den Ort zurückgezogen hätten. Ja, es war richtig gewesen, sagte er sich nun schon seit einer Stunde auf dieselbe Frage immer wieder. Es stand außer Frage, ob die Entscheidung notwendig gewesen war oder nicht. Und dennoch hatte sie wehgetan und ihm in der Magengegend ein wirklich unwohles Gefühl hinterlassen.

21 Mann hatte die Südafrikanische Allianz bei ihrem allerersten Sturm auf das Festland von Deutsch-Südwestafrika verloren. Heute nun hatte der Krieg also auch auf diesem Kontinent begonnen. Es wurde mehr und mehr ein Krieg überall auf der Welt, sinnierte Wolfsohn. Wahrscheinlich war dies der erste, der in Geschichtsbüchern irgendwann einmal Weltkrieg genannt werden würde.

„Mein Hauptmann“, übertönte eine jüngere Stimme das vereinbarte Klopfzeichen an der Tür.

Er erkannte sie sofort. „Ja, Martins, treten Sie ein.“

Ein Anfang der Zwanziger Jahre stehender groß gewachsener Mann mit schlanken Zügen und leicht schiefer Nase trat ein. Er musste sich im Türrahmen bücken, damit er sich mit der Pickelhaube nicht den Kopf stieß. Wolfsohn bedeute ihm, sie im Haus abzunehmen. Noch während er dem Blickbefehl folgte, begann er: „Herr Hauptmann, wir haben verbindliche Antwort vom Generalstab aus Keetmanshoop. Unterleutnant Redwitz hat auf unsere dringliche Bitte um Verstärkung vom Generalmajor 600 Mann zugesagt bekommen.“

„600? – Das ist die Hälfte von dem, was wir wenigstens brauchen. 1500 sollte er anfragen.“

„Das hat er auch, Herr Hauptmann“, sagte der Bote kleinlaut. „Sie schicken die anderen zur Südgrenze in die evakuierten Orte.“

„Zur Südgrenze“, dachte er laut und atmete schnaubend aus. „Wir werden Lüderitz keine Woche lang halten können. Dann brechen von hier aus alle Dämme”, donnerte seine tiefe Stimme wütend durch den kleinen Kommandoraum.

„Aber dort sind an mehreren Stellen bereits alliierte Truppen durchgebrochen, heißt es”, fuhr der Jüngling fort.

„Ich weiß. Redwitz hat es mir vorgestern schon gesagt. Wann können wir mit der Verstärkung rechnen?“

„Ich soll ausrichten, dass sie in dieser Nacht auf der Schiene gebracht werden und uns morgens erreichen sollen. Sie sind zwei Oberleutnants unterstellt, die sich unter ihrem Kommando einreihen werden.“

Zu wenig Hilfe war immer noch weit besser als gar keine Hilfe, dachte Wolfsohn verbittert. „Danke, Martins. Stehen Sie bequem. Haben Sie Nachrichten von anderen Schauplätzen? Wissen Sie insbesondere, ob wir Ramansdrift halten können?“ Er hatte Freunde dort.

„Nein, Herr Hauptmann”, und seine Worte genau überlegend fügte er hinzu, „aber die Befürchtung, dass Ramansdrift und Nakop die ersten Ortschaften sein werden, die wir nicht mehr verteidigen können, hat laut Redwitz die Heerführung wohl veranlasst ...”,

„... den Großteil der Truppen in den Süden zu schicken”, unterbrach ihn Wolfsohn unwirsch. „Sie wissen es noch nicht, oder, Martins?“

„Was wissen wir noch nicht, Herr Hauptmann?“

„In den letzten zwei Stunden haben elf weitere Landungsboote direkt außerhalb der Bucht angelegt, die Verstärkung der Allianz. Unteroffizier Hassler ließ ausrichten, wir haben nun beinahe zweitausend Mann gegen uns, alle der englischen Krone ergeben.“

Der junge Mann erbleichte.

Wolfsohn konnte sehen, wie sich ihm die kurzen dunklen Nackenhaare vor Schauder aufstellten.

„Das dachte ich mir”, sagte er leise und mit beinahe väterlicher Sorge. „Nun ahnen Sie, wie es um diesen Ort steht. Ob mit oder ohne die 600 Mann, Lüderitz wird kaum zu halten sein. Lassen Sie sich diese Information nicht anmerken, wenn Sie wieder bei den Männern sind.“

Martins atmete schwer.

„Wieso nicht ...?“, sprach Wolfsohn eher zu sich als zu dem Soldaten. „Martins, kommen Sie, nehmen Sie einen Schluck.“

Aus einem offenen Regal nahm er eine lose verkorkte Flasche mit Weinbrand heraus und goss ein wenig in zwei bauchige Gläser. Dann gab er eines dem Boten.

„Wer weiß, ob wir das morgen noch tun können? Auf das Wohl unseres Kaisers!“

„Auf das Wohl unseres Kaisers”, echote Heinrich Martins verhalten und trank die dunkle Flüssigkeit in einem Zug aus.

„Mag er auch noch so weit entfernt sein”, fügte der Hauptmann leise und eher für sich selbst hinzu.

„Martins, behalten Sie die Information noch bis zum Morgenappell für sich und schicken Sie nach Hassler. Ich brauche genauere Informationen über Bewaffnung und Motorisierung der Allianz.“

„Jawohl, Herr Hauptmann.“

Damit ließ der Bote ihn allein. 920 Mann, dachte er leise und sah auf den Rest des Weinbrands in seinem Glas. Beinahe ein Verhältnis von eins zu zweieinhalb. Ich muss mich besinnen, dachte er. Strategie kann nur funktionieren, wenn man pro und contra wertungsfrei einander gegenüber stellt. Wie sah es aus?

Sie hatten einen eindeutigen taktischen Vorteil. Seine Unteroffiziere und er kannten den Ort gut, und die Mauern der Häuser in den wenigen Straßenzügen konnten sie als Deckung nutzen. Im Häuserkampf waren seine Männer zwar nicht ausgebildet, die der Allianz aber mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls nicht. Dafür hatten sie die äußere Bucht und damit auch den blockierten Nachschubweg der Südafrikaner schon verloren, und beim ersten Sonnenlicht, so fürchtete er, würde der Kampf wieder eröffnet werden. Eins zu zweieinhalb stand es, wenn die Verstärkung rechtzeitig kam, gut zwei Drittel davon ungelernte Kämpfer. Dazu waren sie in der Bewaffnung unterlegen. Das hatten die ersten Stunden Kampf schon gezeigt. Wenn kein Wunder geschah, würden sie Lüderitz in kürzester Zeit verlieren. Und wenn die Verstärkung aufgehalten werden würde – nein, das wollte er lieber nicht zu Ende denken.

Langsam trank er den verbliebenen Weinbrand aus und platzierte das leere Glas leicht klingend auch noch auf der Halbinsel vor der Bucht.

Es sah alles andere als gut aus.

Georg Hassler war ein unauffälliger, schwarzhaariger Mann Ende zwanzig mit wachen, stahlblauen Augen und markanter Stirn, die ihn älter aussehen ließ als er eigentlich war. Sein Gesicht war leicht ausgemergelt und an diesem Tag unrasiert. Seine schmale Nase blähte sich leicht auf, als er versuchte, durch sie zu atmen. Man sah ihm die Anstrengung und die Bedeutung des Tages an. Als er schließlich vor Wolfsohn stand, seine Pickelhaube unter den Arm geklemmt, stand dieser gebannt über seine Karte geneigt und verschob beide Gläser leicht zur Ortschaft hin.

„In etwa hier?“

„Ja, Herr Hauptmann, dazu 72 Zelte, die hier platziert wurden.“ Der junge Mann deutete auf den mittleren Teil der Halbinsel. „Und hier haben sie unsere alten Gräben besetzt. Drei Kompanien schützen die Einheiten, die sich auf den Sturm vorbereiten.“

„MGs?“

„Zwei, beide in den Gräben. Hier und hier.“ Er deutete mit dem Finger auf die Stellen. Wolfsohn markierte die Stellen mit jeweils einem kleinem x, das er mit einer Feder schrieb. „Sonst keine automatischen Waffen. Sie sind auch nicht viel besser bewaffnet als unsere Einheiten.“

„Dennoch wäre ein Sturm gegen die MGs Selbstmord”, sagte Wolfsohn mehr zu sich als zu Hassler. Er brauchte eine Idee. In einem Anflug von Verwegenheit sah er noch einmal auf die Karte herab und folgte mit den Augen einer kleinen Linie, während er fragte: „Fahrzeuge?“

„Ja, aber keine gepanzerten. Es sind eher Lastwagen, um Truppen und Verpflegung schneller ins Landesinnere bringen zu können. Mit ihnen werden sie nicht kämpfen. Zudem sind es nur drei. Sie nehmen auf den Schiffen einfach zu viel Platz weg.“

„Wir müssen Lüderitz halten, Hassler.“

„Jawohl, Herr Hauptmann. Wir werden nicht weichen.“

„Wie viele Männer unterstehen Ihnen?“

„Noch siebzehn, Herr Hauptmann.“

„Das ist gut. Ich denke, ich habe eine Idee, die uns einen Vorteil verschaffen kann. Wären Sie für ein solches Kommando zu haben?“

„Es wäre mir eine Ehre, mit meinen Männern einem Sonderbefehl zu folgen und sie stolz zu machen, Herr Hauptmann”, sagte Hassler ohne eine Sekunde zu überlegen und anscheinend vollkommen von der Richtigkeit seiner Aussage überzeugt.

„Hervorragend. Hiermit erhalten Sie folgenden Sonderbefehl: wählen Sie Ihre zwei besten Pioniere aus, und übergeben Sie die anderen bis zu Ihrer Rückkehr an Fähnrich Weber.“

Der junge Mann sah ihm ergeben in die Augen und nickte kurz.

„Mit diesen beiden schleichen Sie nach Mitternacht auf dem alten Rinnsal nach Süden.“ Wolfsohn deutete einen schmalen markierten Weg an. „Kein Gepäck, keine Gewehre, kein Helm. Tarnen Sie sich. Nehmen Sie nur Messer, Pistolen, und Handgranaten mit. Sie müssen um jeden Preis unentdeckt bleiben, verstehen Sie?“ Doch ohne eine Antwort abzuwarten, fuhr er fort: „Kommen Sie vom Wasser her. Von dort werden Sie am wenigsten erwartet. Ihr einziges Ziel sind die beiden MGs. Trauen Sie sich das zu?“

Der junge Mann sah auf die Karte, fuhr mit dem Finger den Weg nach, überlegte kurz und nickte dann selbstbewusst. „Es ist bewölkt. Kein Licht aus dem Himmel wird uns verraten. Es sollte machbar sein, auf diesem Weg unentdeckt dorthin zu gelangen.“

„Sehr gut, Hassler, ich gebe nicht umsonst so viel auf Ihre Einschätzung. Setzen Sie beide MGs mit den Granaten möglichst zeitgleich außer Gefecht. Richten Sie Chaos an, und nutzen Sie es dann für Ihre Flucht. Am besten kommen Sie auf dem gleichen Weg wieder zurück zu uns. Heute Nacht wird die Allianz noch nicht mit einem Angriff rechnen, denn unser Rückzug hat ihnen eindeutig gezeigt, dass wir uns schwach fühlen.“

„Das habe ich selbst schon gedacht, Herr Hauptmann: unser Rückzug als taktisches Manöver, um den Überraschungseffekt für einen Gegenangriff auf unsere Seite zu bekommen.“

„Nein, Hassler, er war kein Manöver”, korrigierte Wolfsohn. „Wir waren wirklich zu hoch unterlegen. Es war eine Einschätzung der Ausweglosigkeit der Situation. Ich fürchte, dass wir überproportional viele Kämpfer verloren hätten, wenn ich das Signal erst später gegeben hätte. Ich bin neben dem Ort auch für alle Männer hier verantwortlich. Und ich brauche so viele wie möglich hier für den Schutz des Ortes und eines jeden Hauses.“

„Ich verstehe.“

„Danke, Hassler, ruhen Sie sich aus. Ihre Mission ist die erste wirklich wichtige. Meldung an mich persönlich und ohne Aufschub.“

Die stahlblauen Augen ergeben schließend, nickte der Unteroffizier. Aber obwohl entlassen, machte er keine Anstalten zu gehen. Wolfsohn hob die Augenbrauen, als wollte er fragen, was es noch gäbe.

„Herr Hauptmann, ich möchte zudem Meldung machen über etwas Ungewöhnliches, was ich gesehen habe”, begann der Unteroffizier mit unsicherer Stimme.

„Sprechen Sie.“

„Ich bin nicht sicher, wie ich es sagen soll, Herr Hauptmann”, druckste der junge Mann herum.

„Einfach frei heraus”, und ein wenig leiser fügte er hinzu, „diese Freiheit wird uns immer bleiben.“

„Durch das Fernglas”, so begann der Späher unsicher, „konnte ich sehen, dass einer unserer Toten abgesondert worden ist.“

Wolfsohn zog die Stirn kraus. „Konnten Sie erkennen, um wen es sich handelt?“

Der junge Mann schüttelte den Kopf.

„Welchen Grund könnte es für die Absonderung geben?“

„Ich habe Verletzungen an seinem Hals sehen können, Herr Hauptmann, Blut. Sehr viel Blut.“

„Lebte er etwa noch?“

„Nein, ganz sicher nicht. Herr Hauptmann. Aber eventuell gestatten Sie mir eine Vermutung anzustellen?“

Mit einem leichten und interessierten Kopfnicken gestattete der Kommandant ihm den Wunsch.

„Ich glaube, dass er nicht erschossen wurde.“

Wolfsohn sah ihm direkt in die Augen. „Sondern?“

„Ich weiß es nicht. Es ist nur so ein unbestimmtes Gefühl. Selbst ein zufälliger Treffer der Halsschlagader hätte keine derartige Schweinerei verursacht, vermute ich. Ich habe noch nie so viel Blut gesehen.“

„Wissen Sie, wer bei ihm war?“

„Nicht sicher, Adrian, Welter, ich denke auch Schuler, dazu zwei, deren Namen ich nicht kenne, weil sie erst letzte Woche zu uns gestoßen sind, und etwa fünf einheimische Kämpfer.“

„Wenn Sie sich das vor Ihrem Auftrag noch zutrauen, schicken Sie gleich dezent nach den Genannten und befragen Sie sie nach allem, was sie gesehen haben. Meldung von Ihnen an mich persönlich. Aber erst später. Das hat Zeit. – Ach ja, und ich möchte wissen, wer der arme Teufel war.“

„Jawohl, Herr Hauptmann”, salutierte der Unteroffizier, blieb aber stehen.

„Hassler? Haben Sie noch etwas auf dem Herzen?“

„Nein, Herr Hauptmann. Ich habe mich nur gefragt, ob Sie für die Befragung nicht weitaus besser ausgebildet wären als ich.“

Wolfsohn lächelte. „Ganz sicher bin ich das. Aber ich fürchte, ich habe mit dem Schutz der Lebenden und dieses Postens weitaus mehr Arbeit, als dass ich mich in diesem Moment auch nur wenige Minuten mit den bedauernswerten Toten befassen kann. Die Lösung dieser Frage ist hiermit Ihr Projekt, Hassler.“

„Zu Befehl, Herr Hauptmann. Und danke.“ Damit trat er ab.

„Franz, hieß er, aber Franzl haben wir ihn genannt.“

„Wieso Franzl?“

„Na, weil er so klein war”, antwortete der schnauzbärtige Mann, der sich parallel zu ihm bei der Essensausgabe angestellt hatte. „Er ging mir nur bis hier.“ Mit seiner freien Hand zeigte er in etwa auf Schulterhöhe.

Es war die erste brauchbare Information. Die ersten vier Befragten hatten kaum mitbekommen, dass jener Franzl überhaupt fehlte.

„Wie weiter?“, fragte Hassler, als wäre es eine nebensächliche Information. Innerlich war er aber angespannter, nur das wollte er nicht zeigen. Es war zum ersten Mal ein Projekt, eine Aufgabe, die in Richtung dessen ging, was er nach seiner Armeezeit tun wollte, nämlich nachforschend und detektivisch arbeiten. Er liebte die noch jungen Geschichten von Conan Doyle. Sie waren seine freiwillige Jugendliteratur gewesen, das was er über die Pflichtlektüre des Gymnasiums, das er als einer der ersten Jahrgänge besuchen durfte, hinaus las. Man hatte ihm schon, bevor er in den Dienst nach Deutsch-Südwestafrika geschickt wurde, zugesagt, dass er dafür mit seinem scharfen, logischen Verstand gute Karten haben würde. Eine eigene Detektei, zum Einstieg vielleicht zur Polizei. Insbesondere in seiner westfälischen Heimat würden nach dem Krieg sicher gute Leute gesucht werden.

„Wie hieß der nur? Gruber, glaube ich. Ja, Gruber. Franz Gruber.“ Er nickte dem Kollegen aus der Essensausgabe zu, der ihn mit dem blechernen Schöpflöffel in der Hand zu fragen schien, ob er noch etwas mehr haben wolle. Zu Hassler sah er nicht. Die Fleischsuppe war zweifellos wichtiger als die Antworten. Sie half ihm gegen den bohrenden Hunger. Diesem Franzl war ohnehin nicht mehr zu helfen.

„Welter, kommen Sie, er war Ihr Kamerad”, forderte Hassler den deutlich älteren Soldaten auf beinahe kumpelhafte Weise auf. „Helfen Sie mir. Was wissen Sie noch über ihn? Alter, Herkunft, Dienstzeit, irgendeine Information, mit der ich etwas anfangen kann.“

„Wo der her war? Aus Weissbrunn im Süden, glaub ich. Is letzte Woche mit’n paar anderen zu uns gestoßen. Sprach bayrisch. Aber nich so ganz schlimmes. Man konnte den schon noch irgendwie verstehn.“

Sie suchten sich einen Platz und stellten die Blechschüsseln vor sich.

„Hat er aber nich in der Heimat gelernt. War hier geboren. Ich denk, die Eltern waren aus Bayern. War noch nich so alt, der Kleine. Gerade gemustert und gezogen, vielleicht noch nich mal zwanzig.“

„Haben Sie mitbekommen, wie er getötet wurde?“ Jetzt wurde es richtig spannend. Er durfte sich seine Aufregung nur nicht anmerken lassen. Als wäre er im berühmten Büro in der Baker Street. Sherlock Holmes war auch immer ganz abgeklärt, wenn er Verdächtige befragte.

„Nee, wir sind vom Hafenbecken aus beschossen worden.“ Er aß ein paar Löffel, bevor er weiter sprach. „War ziemlich viel, was die abgefeuert ham. Da kuckste nich noch nach den anderen. Ich denk, dass der Kleine so dreissich Meter links von mir lag, ziemlich weit außen. Jedenfalls isser nich mit zurückgekommen. Hier”, er deutete mit dem Finger auf einen blonden, unrasierten Mann mit verbranntem Gesicht, der zwei Tische weiter saß und mit zwei anderen Karten spielte, „der Blonde da hinten, der mitm Gesicht zur Tür sitzt, der war neben ihm. Glaub ich wenigstens. Wenn einer was weiß, dann der.“ Damit wandte er sich wieder seiner Suppe zu.

„Danke, Welter. Gehen Sie heute früh zu Bett. Es wird nicht lange dauern, bis man uns morgen wieder ins Gefecht schickt.“

„Danke, Herr Unteroffizier, nett gemeint. Aber ich hab von zwei bis vier Wache.“ Er lachte leise in sich hinein. „Ich glaub, da schlaf ich besser nich.“

Georg Hassler stand auf und überlegte kurz. Sollte er erst eine Strategie entwickeln, oder sich einfach auf seinen Rang verlassen? Er stand höher als alle drei Soldaten. „Ach was, das wird schon werden“, sagte er sich selbst und ging direkt zu dem Tisch der Kartenspieler. Er hatte seine Suppe noch immer nicht angerührt. Kurz fragte er in die Runde, ob er sich setzen dürfe. Keiner sah wirklich zu ihm auf. Es schien ein konzentriertes Spiel zu sein. Dennoch spielten sie nicht um Geld. Anscheinend ging es nur um Ehre oder Latrinendienst. So war es doch meistens. Ein aus einem Heft herausgerissener Zettel lag mit drei grob eingezeichneten Spalten neben ihnen, ein alter Bleistift daneben.

Hassler nahm die ersten Löffel und ließ mit einem kurzen anerkennenden Nicken den Anschein erwecken, er interessiere sich für das Spiel. Während der nächsten Spielrunde sprach er den blonden Mann links neben sich direkt an.

„Sagen Sie, - Scheepers”, er las den Namen am Revers des anderen, „Sie lagen doch neben dem Franz Gruber, nicht wahr?“

Der Blonde nickte kurz, sah aber nicht von seinen Karten auf. Er hatte tiefe, graublaue Augen, kniff sie wegen des schlechten Lichts aber immer wieder zusammen.

„War er nicht unter den Gefallenen?“ bohrte Hassler weiter.

Der blonde Mann zuckte mit den Schultern, sah aber nur seinen Mitspieler rechts gegenüber an. „Du hast die Dame? Wieso spielst du sie nicht, als der Heinrich die neun gebracht hat?“ Er schüttelte den Kopf.

„Ich hatte angenommen, er wäre erschossen worden?“ Nein, das war er wohl kaum; er ahnte die Antwort, aber jetzt musste er erst einmal in ein Gespräch kommen. Wenn Scheepers doch nur zu ihm sehen würde. Von diesem kam aber keine Reaktion. Alles außerhalb des Spiels schien ihm egal zu sein. Hatte er ihm überhaupt zugehört?

„Scheepers, hören Sie, Ihr Kamerad Franz Gruber ist tot. Ich habe ihn gesehen.“

Kurz sah der Angesprochene ihn an. „Dann wissen Sie es doch. Dann wissen Sie auch mehr als ich.“

Deutlicher kann man ein Gespräch kaum beenden, dachte Hassler, war aber nicht gewillt, so einfach aufzugeben. „Mich interessiert das ‚wie’. Womit wurde er getroffen?“

Der Blonde nahm die vor ihm umgedrehten Karten auf und zählte kurz.

„Achtundfünfzig. Siehst du? Dann bringen wir Dame UND zehn durch und gewinnen mit einundsechzig”, zählte er kopfschüttelnd vor. „Mit zwei mal Karo ist 27. Bock 54.“ Und zu Hassler gewandt fuhr er fort: „Haben Sie vielleicht eine Zigarette?“

„Kommen Sie, Scheepers, ich will doch nur wissen, was geschehen ist.“

Scheepers zog die an ihn von seiner linken Seite verteilten Spielkarten zu sich und reagierte, ohne hinein gesehen zu haben. „Und ich würde gerne eine Zigarette rauchen. 18.“

„Ohne Blick hinein? Kompliment”, sagte Hassler und fingerte eine Zigarette aus seinem Blechetui, das er in der Innentasche trug. Den Preis war er gern bereit zu zahlen.

„18 hab ich immer”, sagte der Blonde grinsend und nahm die Zigarette entgegen. „20 auch”, fuhr er mit kurzem Blick in seine Karten fort. „Hören Sie”, er sah auf Hasslers linke Brust und las seinen Namen, „Hassler, der Franzl hat ne Kugel abgekriegt. Rechte Schulter. Zwo, die Herren.“

Nicht tödlich, dachte Hassler schnell, kein Blut. „Er wurde also nur kampfunfähig?“

„Ja. Null hab ich übrigens auch. Hältst du die?“ Und zu Hassler gewandt fügte er hinzu. „Er sollte von Adrian zurück ins Lazarett gebracht werden.“

„Sie sagen sollte. Was ist passiert?“

Der Blonde wandte sich zu ihm um und sah ihm direkt in die Augen. „Adrian wurde getroffen, kaum dass sie fünfzig Meter weit zurück gelaufen waren. Dann kamen zwei und nahmen Gruber fest. Ganz junge Burschen. Adrian bekam einen Gnadenschuss. Stirn. Es war eine ganz schwierige Situation. Wir konnten nichts machen, weil sie uns von rechts unter Feuer nahmen.“ Er sah wieder zur Tischmitte. „Vier.“

„Danke, Scheepers. Viel Glück Ihnen allen, vor allem morgen.“ Und mit einem Blick auf die Karten des Blonden fügte er hinzu. „Ich würde Hand spielen, nicht Ouvert.“ Damit ließ er sie sitzen. Er hatte von Scheepers Karten nichts verraten, und gleichzeitig hatte er eine ganze Menge verraten. Ein kleiner Seitenhieb für das Abluchsen der Zigarette.

Er suchte sich einen leeren Tisch zum Essen. Nachdenken, zwang er sich. Er schloss die Augen und versuchte logisch vorzugehen. Gruber war also gefangen genommen worden, kampfunfähig mit einer Kugel in der Schulter. Es hätte kaum einen Tropfen Blut geben dürfen. Aber das viele Blut hatte er zweifelsfrei gesehen. Woher kam es? Woher kam diese schlimme Verletzung am Hals? War sie eventuell die Folge einer misslungenen Folter? Aber was hätte Gruber wissen und verraten können? War er wirklich so wichtig? Oder war es gar Mord gewesen? Aber wieso hätte man Gruber ermorden sollen? Er gehörte ihnen als Gefangener doch schon. Für einen Mord gab es keinen Grund. War alles eventuell nur eine Täuschung gewesen? Diesen Feind Gruber töten, dann einfach viel Blut verspritzen, um nichts weniger zu tun als die ganz sicher beobachtenden Pioniere von etwas viel Wichtigerem abzulenken? Das klang nicht unlogisch. Aber was hätte dieses Wichtigere sein können? Die Landungsboote hatten sie gesehen. Sie hatten recht offen angelegt. Gab es noch andere noch gefährlichere Waffen als die, die er mit seinen eigenen Augen gesehen hatte? Nein, diese Fragen konnte er in diesem Augenblick noch nicht beantworten. Später. Später würde er es herausfinden!

Aber nun musste er seine Gedanken auf etwas anderes lenken, denn für diese Nacht lag seine Aufgabe auf noch schwierigerem Terrain. Wen sollte Hassler auswählen? Auf wen könnte er sich bei dieser Aufgabe, bei nichts anderem als einem nächtlichen Himmelfahrtskommando verlassen?

Welche seiner Leute waren geeignet, zwei MGs auszuschalten, um einen Sturm möglich zu machen? Braun? Ja, der war zu hundert Prozent verlässlich, aber eventuell zu langsam für die Flucht. Es würde extrem laut und selbst für sie als Attentäter chaotisch werden, wenn die Granaten explodierten. Würde Braun es wieder zurück schaffen können? Wirklich schwer zu sagen. Nein, er würde ihn nicht opfern. Schmidt? Im Zweifelsfall sehr verwegen. Aber war Schmidt eventuell zu verwegen? Konnte er sich auf ihn verlassen? Oder würde er in seinen eigenen Ideen aufgehen und das Vorhaben dadurch torpedieren? Lany? Schnell? Ja. Leise? Auch, aber er war nicht wirklich der Hellste. In einem Fall, in dem man ganz sicher auch improvisieren musste, war schnelles Denken gefordert. Knoll? Hatte zwei Gesichter. Der Zuverlässige und Intelligente, aber auch der Hinterhältige. Er hatte einen Kameraden aus nichtigem Grund vor allen mehr als nur bloßgestellt. Aber wenn er ihn brauchte ... Wer blieb noch? Bader. Die beste Orientierung aller, aber eine Granate einzusetzen, das war gewiss nicht seins. Die anderen kamen selbst zur Vorauswahl nicht in Frage. Was sollte er nur tun? Wählte er jemanden für die Chance zur Ehre aus oder eventuell für den Tod?

Ein Himmelfahrtskommando

Es war kurz vor ein Uhr früh, als Hassler mit den beiden Auserwählten von allen Kameraden unbemerkt das Lager Richtung Süden verließ. Niemand sonst wusste von ihrer Aufgabe. Er hatte es als absoluten Geheimauftrag deklariert. Sie hatten sich mit dunkler Schminke getarnt und konnten sich beinahe gegenseitig nicht erkennen. Beruhigt stellte Hassler fest, dass sie in der leicht wolkigen Nacht, wenn sie sich duckten oder anderweitig unbeweglich blieben, vollkommen unsichtbar waren.

Der Weg, den sie einschlugen, war sandig und uneben. Dennoch war er in der frischen Nacht angenehm zu gehen. Hassler sprach leise: „Ich habe beobachtet, dass die Wachen gegen uns wirklich sehr gut postiert wurden. Nicht nur bei den Posten ist relativ viel Licht. Alles, was von Landesseite her kommen könnte, wird entdeckt. Wir müssen also von dort kommen, von wo aus sie uns nicht erwarten.“

Knoll, der seine dunklen Locken nicht tarnen musste, entgegnete ebenso leise: „Wir werden also vom Wasser her kommen.“

„Ja, das wird unser Weg werden. Deshalb habe ich auch sie beide ausgewählt. Es geht um weit mehr als die Ehre. Sie sind sichere Schwimmer und für den Einsatz gegen die Maschinengewehre die besten.“

„Danke”, sagte Schmidt leise. Er war in Gedanken schon länger bei den beiden MGs. Es stand außer Frage, dass er eins der beiden sprengen musste. Deshalb war er ausgewählt worden. Das war klar. Hassler würde es überwachen und nur eingreifen, wenn einer der beiden scheiterte. Knoll musste das andere mit seiner Granate zerstören. Dafür hatte Hassler ihn ausgewählt. Da beide Maschinengewehre nicht in Rufweite voneinander postiert worden waren, stand fest, dass beide Soldaten sich trennen mussten. Hassler konnte höchstens bei einem der beiden bleiben. Wahrscheinlicher war aber, dass ihr Unteroffizier irgendwo zwischen Knoll und ihm warten würde. Nun gut, so sollte es also sein. Er musste seine Aufgabe allein schaffen. Das war eben sein Job. Die gleiche Aufgabe stand dem jungen Knoll bevor, Hermann Knoll, einem Soldaten, den er gut genug kannte, um zu wissen, dass er wirklich der beste für dieses Himmelfahrtskommando war; der beste außer ihm selbst.

Der Weg war leicht zu bewältigen. Er war hier überall sandig oder steinig. Vegetation und damit Sichtschutz gab es hier so gut wie nicht. Einzig das hügelige Terrain verschaffte ihnen Deckung, wenn sie tief unten gingen. Nach einer knappen halben Stunde konnten sie die gedämpften Lichter des Ortes kaum noch erkennen. Dort bogen sie nach rechts ab und erreichten nach wenigen Minuten bereits die Küste. Sie war deutlich steiler hier als die, die sie von der Bucht her kannten. Keiner von ihnen war bislang so weit nach Süden gekommen. Sie alle gehörten zu einer Einheit, die erst ein paar Tage zuvor von der nördlichen Grenze abgezogen und hierher gekommen war.

Vorsichtig stiegen sie hinab. Als sie die Wellen mit ihren Fingern berühren konnten, nahm Georg Hassler ein leichtes und etwa ellenlanges Brett hervor, dazu einen schwarzen Beutel. Er hatte beides in seinem Rucksack hierher getragen. „Alle Waffen außer ihren Messern in den Beutel”, wies er die beiden an. „Er ist Wasser abweisend. Johann, bringen sie ihn auf dem Brett möglichst unbeschadet hinter uns her. Ich schwimme mit Hermann voran.“

„Zu Befehl.“ Schmidt nickte. Er war zuvor gemeint gewesen.

Die Granaten, Pistolen und je ein Magazin Ersatzmunition fanden ihren Weg in den Beutel, zudem ein Handtuch. Johann Schmidt balancierte den Beutel auf dem Brett aus. „So wird es gehen.“

Sie zogen die Stiefel, Socken und die Uniform aus und legten sie an eine markante Stelle zwischen zwei Felsen. So würden sie sie wieder finden können, wenn ihnen die Rückkehr gelänge.

Dann stiegen sie ins Wasser. Es war zwar sehr kühl, aber die Anspannung der Situation und das direkte Angesicht ihres vielleicht lebenswichtigen Auftrags ließen sie die Temperatur vergessen. „Wir schwimmen so, dass wir von der Rückseite der Landungsboote her kommen. Sie sind unsere Deckung”, sagte Hassler und schwamm mit kraftvollen Zügen los. Seine beiden Soldaten folgten ihm.

Sie schwammen eine gute Viertelstunde den weiten Bogen, der sie von Westen her an die Boote bringen sollte. Kurz vor Erreichen der Hörweite wies Hassler Knoll und Schmidt an: „Hören Sie auf den Rhythmus der Wellen. Wenn wir im selben Rhythmus des Wellenschlags an den Felsen schwimmen, sind wir fast unhörbar. Ab jetzt nur noch Zeichensprache.“