Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

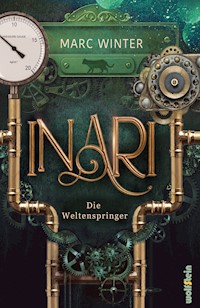

- Herausgeber: WOLFSTEIN

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

Liam ist vierzehn, als seine Mutter während einer Auslandsreise spurlos verschwindet und sein Vater mit dem Entwicklungsstand eines Sechsjährigen heimkehrt. Als Liams Großmutter schwer erkrankt, verwandelt sich seine Katze plötzlich in eine Magierin, die sich INARI nennt und behauptet, eine Schülerin seiner Mutter zu sein. INARI erzählt Liam von einem uralten Artefakt, dass einst dem Sammler gehörte – einem Gestaltenwandler, der das Wissen anderer stiehlt. Mit diesem Schlüssel soll man über ein Portal in eine Parallelwelt nach Nindal, einem frühindustriellen Stadtstaat, gelangen, wo eine uralte Gilde aus Gestaltenwandler existiert, der auch INARI und Liams Mutter angehören. Liam muss seine Mutter unbedingt finden und bittet INARI um Hilfe. Noch ahnt er nicht, in welche Gefahr er sich dabei begibt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 458

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Marc Winter (Ps), geboren 1966 in Berlin, befasste sich vor einigen Jahren intensiv mit dem Schreiben. Das Fachwissen hierzu eignete er sich unter anderem bei Rainer Wekwerth an, der die konzeptionelle Entwicklung eines Romanprojektes begleitete. Von 2014 an nahm ihn die Agentur Schmidt & Abrahams mit seinen Romanprojekten unter Vertrag. Später wurde er eine Zeit lang von der CastleGate Agency in Heidelberg vertreten. Winter arbeitet derzeit in der Nähe von Lissabon an weiteren Projekten.

Inahltsverzeichnis

Danksagung

KAPITEL 1

KAPITEL 2

KAPITEL 3

KAPITEL 4

KAPITEL 5

KAPITEL 6

KAPITEL 7

KAPITEL 8

KAPITEL 9

KAPITEL 10

KAPITEL 11

KAPITEL 12

KAPITEL 13

KAPITEL 14

KAPITEL 15

KAPITEL 16

KAPITEL 17

KAPITEL 18

KAPITEL 19

KAPITEL 20

KAPITEL 21

KAPITEL 22

KAPITEL 23

KAPITEL 24

Vollständige e-Book-Ausgabe 2022

Copyright © 2022 WOLFSTEIN

ein Imprint der Spielberg Verlagsgruppe, Neumarkt

Korrektorat: Theresa Riedl

Umschlaggestaltung: © Ria Raven - www.riaraven.de

Umschlagmotive: © shutterstock.com

Alle Rechte vorbehalten

Vervielfältigung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.

ISBN: 978-3-95452-115-9

www.spielberg-verlag.de

Für Moni und Lea, meine beiden Fixsterne.

Und für meine Eltern, die jetzt zwischen den Sternen wohnen.

Danksagung

Für das erste Buch, das es zu einem Verlag geschafft hat, muss es einfach eine Danksagung geben. Nur wo fange ich an? Natürlich bei Susann Rosemann, einer Autorenkollegin, die bereits lange vor mir professionell schrieb und bei Verlagen veröffentlichte. Sie gab mir nicht nur wichtige Tipps, sondern wendete viel ihrer wertvollen Zeit auf, um meine Texte zu lesen. Ihre Kritik, ihre Verbesserungsvorschläge, aber auch ihr Lob, waren ungemein wertvoll für mich. Dann muss ich noch Rainer Wekwerth nennen, bei dem ich einen Kurs zur Konzeption eines Romanprojektes belegte und dessen Ratschläge und Methoden ich noch immer anwende. Ein sehr strenger, aber auch ein sehr gerechter Lehrer. Als Nächste folgt Julia Abrahams, meine damalige Agentin von Schmidt & Abrahams, die meinen ersten Roman im zweiten Anlauf in ihr Portfolio nahm. Dieses Erlebnis gab mir das Gefühl, ein richtiger Autor zu sein und versetzte mir einen weiteren Schub. Weiter geht es mit Harald Kiesel, meinem folgenden Agenten, der mit seinen Ideen und seiner Energie, die Initialzündung für ›Inari‹ gab. Vergessen darf ich natürlich nicht Richard Windmeißer, meinen Verleger, der den Mut hatte einen Roman von einem unbeschriebenen Autorenblatt wie mir zu veröffentlichen. Jeder, der das Resultat in den Händen hält, ahnt, wie viel Engagement, Arbeit und Liebe dort hineingeflossen sind. Schließlich danke ich meiner Frau und meiner Tochter für die Toleranz und Geduld, die sie für mein Schreiben aufbrachten, was wohl nicht immer ganz einfach war. Habe ich jemanden vergessen? Ja, meine liebste Schwiegermutter, die mit ihren strengen Kommentaren zu allen Lebenslagen dafür sorgte, dass ich mich in schwierigen Phasen nicht in Selbstmitleid auflöste und weiterschrieb. Das dürften erst einmal alle sein. Soll noch jemand sagen, ein Buch würde nur von einem Menschen alleine geschrieben.

KAPITEL 1

Die Stimme seiner Mutter, Liam hörte sie deutlich. Er blieb stehen, drehte sich um, doch der Gehweg lag verlassen da. Natürlich war da niemand, schließlich war seine Mutter verschwunden. Sie war nicht fortgegangen, wie das in anderen Familien manchmal vorkam, nein, sie war richtig verschwunden, besser gesagt verschollen. Vor einem halben Jahr hatte sie seinen Vater auf einer Forschungsreise in den Amazonas begleitet und war dort eines Abends nicht mehr im Lager aufgetaucht. Alle, die er kannte, hielten sie mittlerweile für tot, und wenn er ehrlich war, ging es ihm genauso. Sein Verstand hatte sich bereits damit abgefunden, nur sein Herz klammerte sich hartnäckig an die Hoffnung, sie könne doch noch am Leben sein. Eine Hoffnung, die allerdings mit jedem Tag ohne ein Lebenszeichen von ihr weiter schwand.

Die Ungewissheit war das Schlimmste. Es gab nicht einmal ein Grab mit einem Stein, auf dem ihr Name eingraviert war: Tanja Deckert. Solch einen Ort, an dem seine Trauer einen Fixpunkt gefunden hätte, gab es für ihn nicht. Sein Schmerz ging ungerichtet ins Nirgendwo, wie der Strahl einer Taschenlampe, der sich im Nachthimmel verlor. Und manchmal spürte er ihre Nähe, zumindest glaubte er das, so wie vor einer Minute.

Er verdrängte die Erinnerung an sie mit ein paar gelungenen Spielzügen aus dem Volleyballkurs, von dem er soeben kam, und ging weiter. Er war auf dem Weg von der Bushaltestelle zum Haus seiner Großmutter Dora, ein Fußmarsch von knapp zehn Minuten. Die Sporttasche geschultert, nahm er seine Umgebung nur am Rande wahr. Die Gärten der Einfamilienhäuser, die den Oberhofer Weg am Südrand Berlins säumten und in denen der Mai in allen Farben explodierte. Die Strahlen der Nachmittagssonne, die durch das Blätterdach der Straßenbäume stachen und Lichtflecke auf den Boden und die parkenden Autos tupften. Die Krähe, die ein Stück voraus versuchte eine Walnuss zu knacken, sie immer wieder in den Schnabel nahm und auf die Bordsteinkante schleuderte. All diese Eindrücke, die ihn früher mit Lebenslust erfüllt hatten, drangen jetzt kaum zu seinem Bewusstsein durch, das von einer dunklen Wolke umhüllt war.

Er überquerte gerade eine der menschenleeren Seitenstraßen, als er wieder die Stimme seiner Mutter hörte. Doch diesmal klang sie eindringlicher, wie eine Warnung, die als weit entferntes Echo in seinem Kopf widerhallte. Verlor er jetzt genauso den Verstand wie sein Vater?

»He, Zweiauge! Was geht ab?«, hörte er jemanden hinter sich rufen.

Er zuckte zusammen, blieb aber nicht stehen. Diese Stimme gehörte eindeutig nicht seiner Mutter, doch er kannte sie nur zu gut. Es war Nico Schilling, ein Typ in seinem Alter, mit dem er früher zur Grundschule gegangen war. Auf dem Gymnasium hatten sich ihre Wege getrennt, nachdem man sie in verschiedene Klassen gesteckt hatte.

Zweiauge war so etwas wie ein Running Gag, den Nico und dessen Kumpels ihm gegenüber gerne benutzten und den nur sie wirklich komisch fanden. Er spielte auf die unterschiedlichen Farben seiner Augen an, von denen eines blau und das andere braun war. Liam hatte sich erkundigt, man nannte dieses Phänomen Heterochromie, eine Laune der Natur, die ihm schon oft den Spott der Kinder in seinem Umfeld eingebracht hatte. Doch aus irgendeinem Grund schmerzte es ihn besonders, wenn Nico sich darüber lustig machte. Vielleicht weil sie früher einmal so gute Freunde gewesen waren.

»He, du Freak! Hast du was auf den Ohren? Bleib gefälligst stehen, wenn wir mit dir reden!«

Lasse Claasen! Der war also auch dabei, was für eine Überraschung. Lasse und Nico gingen beide in die Parallelklasse, die 9b und waren wie siamesische Zwillinge. Wo der eine abhing, drückte sich auch der andere herum. Ihnen eilte der Ruf berüchtigter Abzieher mit einschlägigen Referenzen voraus. Hätte es dafür eine Anstecknadel gegeben, sie hätten sie sich angesteckt. Beide betrieben seit einiger Zeit Karate, zumindest behaupteten sie das. Liam glaubte nicht so recht daran, doch er hatte eine Ahnung, dass er die Wahrheit gleich herausfinden würde. Ohne seine Schritte zu verlangsamen oder sich umzudrehen ging er weiter und kam zu dem Bungalow, vor dem ein weißhaariger Rentner häufig den Gehweg fegte, als würde dieser zu seinem Garten gehören. Heute war von dem Mann nichts zu sehen, allerdings lehnte sein Besen neben dem offenen Tor am Jägerzaun.

»Ey, bist du taub?«, rief eine dritte Stimme, die Liam kurz stutzen lies. Paul! Auch das verwunderte ihn nicht. Sein Klassenkamerad war in letzter Zeit häufig mit den beiden unterwegs. Offenbar glaubte er, sein Ansehen dadurch steigern zu können, indem er sich mit ihnen herumtrieb.

Wie sich die Sache für Liam darstellte, stand der Ausgang dieses Treffens fest: Es würde Ärger geben. Er hatte nur die Wahl wie ein kleiner Junge davonzulaufen - was ihm schon einmal auf Kosten seines Stolzes gelungen war - oder hier und jetzt ein Zeichen zu setzen. Er entschied sich für Letzteres, auch wenn es ihm eigentlich zuwider war und blieb neben dem Besen stehen. Langsam drehte er sich um.

»Siehste, geht doch!«, rief Nico und grinste schief, was wohl cool wirken sollte. In Wirklichkeit sah es einfach nur dämlich aus.

»Was wollt ihr?«, fragte Liam mit fester Stimme, obwohl er die Antwort bereits kannte.

Die Drei waren keine zehn Meter von ihm entfernt ebenfalls stehen geblieben und grienten ihn an. Ihre Körperhaltung wirkte allerdings angespannt. Nico überragte nicht nur Liam um einen halben Kopf, sondern auch Lasse und Paul, die links und rechts neben ihm standen. Er trug Jeans, T-Shirt und darüber eine blaue Stoffjacke, unter der eine grobgliedrige Silberkette schimmerte. Ein schwarzrotes Basecap der Bulls hatte er sich schräg auf den an den Seiten kahlgeschorenen Schädel gesetzt.

Lasse wiederum hatte sich die Kapuze seiner schwarzen Joppe über den Kopf gezogen.

Paul trug keine Kopfbedeckung. Mit seinem Polohemd unter einem blaugemusterten Pullunder und den schräg über die Stirn gekämmten Haaren wirkte er neben den beiden anderen ziemlich deplatziert. Liam spielte mit dem Gedanken ihm das zu sagen, verkniff es sich aber. Er wollte seine Gegner nicht unnötig provozieren. Paul stand zwar nicht auf der äußerst kurzen Liste seiner Freunde, doch dass er ihm zusammen mit diesen beiden Idioten auflauern würde, hätte er nie gedacht.

»Paul meint, du hättest seit kurzem ein neues Handy, ein neues iPhone«, sagte Nico mit aufgesetzter Freundlichkeit. »Das möchten wir uns gerne mal ansehen.«

Das Handy, was sonst. Dora hatte es ihm vor drei Tagen geschenkt. ‚Ich weiß, es ist nur ein Stück Technik, aber sieh es als kleinen Trost an‘, hatte sie gesagt und ihm die weiße Schachtel in ihrer altersfleckigen Hand überreicht, wobei ihr Blick keinen Widerspruch duldete. Danach hatte er lange überlegt, ob er das Handy mit in die Schule nehmen sollte. Schließlich hatte er es auf Doras Drängen hin doch getan und nun bekam er die Quittung präsentiert.

»Warum willst du mein Handy sehen?«, fragte er mit gespielter Unschuld. »Du hast doch selbst ein Apple.«

Nico ließ sich nicht aus der Reserve locken, noch nicht. Er betrachtete eingehend seine Fingernägel, als ob er darunter etwas Interessantes entdeckt hätte.

»Mag sein, aber meins ist schon älter«, erwiderte der. »Wollte mal deins sehen.«

»So, so, nur mal sehen. Verstehe!«

»Korrekt! Du begreifst schnell.«

Nicos Grinsen geriet zu einer Fratze.

Das Geplänkel war also vorbei. Ohne den Blick von den Dreien abzuwenden, ließ Liam die Sporttasche von der Schulter gleiten und stellte sie neben sich auf den Boden. Sein Herz schlug ihm bis in den Hals hinauf, doch er zwang sich, gelassen zu wirken. Dennoch zitterte seine Hand ein wenig, als er rechts von sich zum Besen griff und diesen aufrecht vor sich hinstellte.

Verwirrung erfasste die der Drei und wischte für einen Moment das dämliche Grinsen aus ihren Gesichtern. Doch dieser Zustand hielt nur wenige Sekunden an, dann lachten Nico und Lasse laut auf. Paul warf den beiden einen verunsicherten Seitenblick zu, blieb aber stumm. Immer noch glucksend zeigte Lasse auf den Besen.

»Alter, was soll das?«, fragte er. »Machst du jetzt einen auf Harry Potter und willst mit dem Ding wegfliegen?«

»Vorsicht, der kann Kendo«, zischte Paul, dessen Unsicherheit für eine Sekunde auf die Gesichter der beiden anderen übersprang.

»Na und?!«, versetzte Nico. »Machst du dir jetzt in die Hose, weil der vielleicht ein wenig mit nem Stock herumfuchteln kann?« Er griff in die Innentasche seiner Jacke und brachte einen länglichen Gegenstand zum Vorschein, aus dem im nächsten Moment mit metallischem Klicken eine blitzende Klinge hervorsprang. »Ich hab das hier.«

Liam hielt unwillkürlich die Luft an. Ein Klappmesser, er hatte so etwas befürchtet. Als er sich gegen eine Flucht entschlossen hatte, war er von einer harmlosen Rauferei ausgegangen. Nun aber wurde es Ernst. Unzählige Male hatte er sich schon gefragt, ob er seine beim Kendo-Training erlernten Techniken im Ernstfall richtig einsetzen könnte oder ob die Angst ihm vorher das Gehirn leerfegen würde. Zu seiner Überraschung war er jetzt so konzentriert und von einer Ruhe erfüllt, wie bei einer Trainingsstunde.

Seine Gegner unverändert im Visier, setzte er den Fuß auf das Querholz mit den Borsten und begann ohne Hast, den Stiel aus dem Gewinde zu schrauben. Mit Genugtuung beobachtete er, wie das Quietschen Nico offenkundig an den Nerven zerrte. In diesem Augenblick spürte er ein Brennen auf der Brust. Es schien von dem Saurierzahn zu kommen, den er seit seinem zehnten Geburtstag als Talisman um den Hals trug, ein Geschenk seiner Mutter. Doch bevor er einen Gedanken daran verschwenden konnte, war der Schmerz verschwunden.

»Lass den Quatsch und rück dein Handy raus, du Loser!«, bellte Nico mit vorgehaltenem Messer.

»Komm und hol’s dir«, versetzte Liam kühl, hob den Stiel und nahm die Grundstellung zum Kämpfen ein, in dem er den rechten Fuß nach vorne schob, die linke Hacke leicht anhob und den Rücken durchdrückte. Der Bewegungsablauf kam ihm in seinen Nikes ungewohnt vor, da Kendo ausschließlich barfuß praktiziert wurde. Er packte den Besenstiel mit beiden Händen und hielt ihn schräg nach oben geneigt vor sich, wobei das vordere Ende auf Nicos Kehle zeigte.

»Der Idiot macht Ernst«, sagte Lasse, aus dessen Stimme jegliches Selbstbewusstsein gewichen war.

»Komm lass gut sein«, meldete sich Paul zaghaft zu Wort. »Wir sollten lieber …«

»Schnauze! Alle beide!«, brüllte Nico mit bebendem Kinn. »Was glaubt dieser Penner eigentlich, wer er ist. Los, den machen wir platt!«

Er gab Lasse einen Wink und im nächsten Moment setzten sich beide in Bewegung, Nico mit dem Messer, Lasse mit geballter Faust. Liam regte sich nicht. Stattdessen peilte er Nico als erstes Ziel an, da dieser mit der Waffe die weitaus größere Gefahr darstellte. Er wartete, bis die beiden in Reichweite des Besenstiels kamen, dann startete in seinem Kopf ein Programm, das in jahrelangem Training schon unzählige Male abgespielt und verfeinert worden war. Zuerst versetzte er Nico ansatzlos einen Kote, einen Schlag auf das Handgelenk. Ein dumpfes Knacken ertönte und das Messer flog in hohem Bogen über den Jägerzaun. Sofort danach führte Liam eine leichte Körperdrehung in Kombination mit einem Seitschritt aus und verpasste Lasse einen Men, einen Hieb mitten auf die Stirn. Die gesamte Abfolge hatte nicht mehr als eine Sekunde gedauert, doch die Wirkung war durchschlagend.

Etwas Unverständliches krächzend hielt Nico sich das Handgelenk und sackte auf die Knie. Lasse hingegen taumelte mit weit aufgerissenen Augen nach hinten, presste sich eine Hand auf die Stirn und fiel rücklings zu Boden. Derweil nahm Liam erneut die Ausgangsstellung ein und fixierte Paul, der stehen geblieben war und auch jetzt offenbar keine Anstalten machte den Helden zu spielen.

»Du hast mir das Handgelenk gebrochen«, wimmerte Nico mit vornübergebeugtem Oberkörper. Tränen tropften von seinem Kinn auf die Pflastersteine. »Alter, ich mach dich fertig!«

»Das würde ich mir an deiner Stelle gut überlegen«, erhob sich in diesem Moment eine fremde Stimme. Ohne den Stiel zu senken, sah Liam aus dem Augenwinkel den alten Mann, der in dem Bungalow wohnte. Er stand im Durchgang des Jägerzauns und hielt ein Handy in der Hand.

»Was willst du denn, Opa?«, keuchte Nico, der sich mühsam wieder auf die Füße stemmte.

»Ich will, dass ihr hier verschwindet und nicht mit Messern auf Unschuldige losgeht. Und ich will euch nicht noch einmal hier sehen. Klar soweit?«, erwiderte der Mann und zeigte auf das Handy. »Im Übrigen ist Opa ein pensionierter Kriminalbeamter und gibt euch ein Versprechen: Ein Anruf und in zehn Minuten wünscht ihr euch eure Mamis hierher.«

Auch Lasse rappelte sich jetzt auf und starrte den Mann mit einer Mischung aus Wut und Verunsicherung an. Auf seiner Stirn leuchtete ein roter Fleck.

»Kommt, verpissen wir uns«, sagte er.

Nico hielt sich immer noch das Handgelenk, während er rückwärts zu Lasse torkelte.

»Scheiße tut das weh …«

»Ich kann dir gerne einen Krankenwagen rufen«, sagte der Mann und führte schon den Zeigefinger zum Display seines Handys. »Dann werdet ihr allerdings einige Fragen beantworten müssen.«

»Los! Hauen wir ab!«, presste Nico hervor und wandte sich mit schmerzverzerrtem Gesicht zum Gehen, nicht ohne einen wütenden Blick zurück auf Liam zu werfen. »Wir sehen uns wieder!«

»Ja, aber nicht vor meinem Grundstück!«, versetzte der Mann.

Liam schaute den Dreien nach, die sich wie die Überlebende einer verlorenen Schlacht davon machten, senkte den Stab aber erst, als sie um die nächste Ecke verschwunden waren.

»Vielen Dank«, sagte er zu dem Mann.

»Wofür?«, gab der mit einem Lächeln zurück.

»Ohne einen Zeugen hätte ich vielleicht noch Ärger bekommen«, sagte er.

»Von denen? Wohl kaum. Jedenfalls nach meiner Erfahrung.« Er reichte Liam die Hand. »Max Krüger.«

»Liam Deckert.«

»Freut mich.«

»Stimmt es, dass Sie bei der Kripo waren?«, fragte Liam, während er den Besenstiel wieder in sein Gewinde schraubte.

»Ja, vierzig Jahre.« Der Mann musterte ihn mit hochgezogener Augenbraue. »Das war übrigens sehr mutig von dir. Allerdings auch reichlich dumm. Sowas kann auch mal schiefgehen, du hättest weglaufen sollen.«

»Habe ich schon zu oft gemacht.«

Der Mann nickte.

»War jedenfalls ziemlich beeindruckend, was du da mit dem Besenstiel veranstaltet hast«, sagte er. »Ich wollte noch dazwischengehen, aber du warst einfach zu schnell. Was war das? Kendo?«

»Ja. Ich trainiere es, seit ich sechs bin«, sagte Liam und reichte dem Mann den Besen, der ihn mit einem Augenzwinkern entgegennahm.

»Wenn du willst zeige ich die Burschen an«, sagte er. »Ich stelle mich als Zeuge zur Verfügung, wenn du das machst. Vernünftig wäre es, immerhin haben sie dich mit einem Messer angegriffen, das ist keine Bagatelle. Und wie ich diese Typen einschätze, war das nicht das erste Mal.«

Liam schüttelte den Kopf.

»Nein, die haben genug abbekommen«, sagte er. »Aber Sie können natürlich tun, was Sie für richtig halten. Die Namen kann ich Ihnen gerne geben.« Er hob seine Sporttasche vom Boden auf und warf sie sich über die Schulter. »Ich muss weiter. Hat mich gefreut, Sie kennenzulernen. Und danke nochmal.«

»Keine Ursache«, gab der Mann zurück, hob zum Abschied die Hand und verschwand mit Besen und Handy hinter dem Tor.

Liam setzte seinen Weg fort. Er überquerte eine weitere Kreuzung und bog dann nach links in den Oberhofer Platz ein, der um eine riesige Backsteinkirche herum angelegt war. Inmitten der Mehrfamilienhäuser und alten Villen war Liam der Bau immer so deplatziert vorgekommen, wie ein Elefant auf einer Hamsterparty. Uralte Linden reckten ringsum ihre knorrigen Äste in den Himmel und in den Vorgärten hinter schmiedeeisernen Zäunen entfachten Fliederbüsche ein violettes Feuerwerk.

Überall in den Sträuchern und Bäumen wimmelte es von Vögeln, doch ihr Gesang drang nur sporadisch durch das Dröhnen der Autos, die über das Kopfsteinpflaster rollten.

Liam bekam von all dem nur unbewusst etwas mit, da sich in seinem Kopf der gerade überstandene Kampf, wie in einer Endlosschleife wiederholte. Die Beine fühlten sich wackelig an, als wären die Bänder in den Knien ausgeleiert und sein Puls ging immer noch schneller als normal.

Er fragte sich, ob er die Drei nicht vielleicht doch anzeigen sollte, verwarf den Gedanken aber wieder. Er hatte auch so schon genug Probleme, auf Stress mit der Polizei oder irgendwelchen Anwälten konnte er getrost verzichten. Außerdem würden die Drei in der nächsten Zeit bestimmt einen großen Bogen um ihn machen, und das genügte ihm. Allerdings schien er Nico ziemlich schwer verletzt zu haben, was ihm sogar ein wenig leidtat. In seiner Anspannung hatte er den Kote zu heftig angesetzt, doch die Gewissheit, es nicht mit Absicht getan zu haben, milderte seine Schuldgefühle.

Er war so sehr in seine Gedanken vertieft, dass er beinahe am Haus seiner Großmutter vorbeigegangen wäre. Er durchquerte das Tor mit den rostigen Eisenstäben, schritt über den gepflasterten Weg, der durch den Vorgarten führte, und stieg die Treppe hinauf, die rechts zum Eingang der Landvilla hinaufführte.

Das verwinkelte Haus stand seit über hundert Jahren inmitten eines inzwischen verwilderten Gartens, der mit seinen Sträucher und uralten Bäumen den perfekten Drehort für einen Gruselkrimi abgegeben hätte. Vorne links sprang ein Erker über beide Etagen hervor, der nach oben hin mit einem Spitzgiebel abschloss. Mehrere Schornsteine ragten aus dem Dach empor und drängten sich wie Schiffbrüchige auf einem Floß aneinander. Die Wände waren verklinkert und die Fensterstürze mit Stuck verziert.

Obwohl das Gemäuer etwas Verwunschenes an sich hatte, mochte Liam das Haus. Seit über einem halben Jahr lebte er hier mit seinem Vater und seiner Großmutter zusammen. Wäre der Grund seines Aufenthaltes hier nicht so traurig gewesen, hätte er womöglich gerne hier gewohnt.

Auf dem Treppenabsatz angekommen, kramte er den Schlüssel aus der Sporttasche und stieß einen Seufzer aus. Wenn er Dora von der Sache eben erzählte, würde er sich was anhören können.

KAPITEL 2

Ich bin da!«, rief Liam und ließ die schwere Eingangstür hinter sich ins Schloss fallen. Sogleich empfing ihn der Geruch von Staub, altem Holz, gebratenem Fleisch und Curry. Viel Curry.

Er stand in der Diele, in der sich links eine Treppe mit rotem Spannläufer in den ersten Stock emporwand. Ihr Holz war ebenso dunkel, wie das der Wandvertäfelung und drückte zusammen mit dem schwarzroten Orientteppich am Boden auf seine Stimmung. Mit schnellen Schritten durchquerte er den Raum und betrat den Flur. Hier nahm der Essensgeruch an Intensität zu und überdeckte schließlich sogar die sonst allgegenwärtige Duftnote unzähliger Räucherstäbchen. Offenbar hatte Dora mal wieder etwas Orientalisches gekocht.

Links zur Straße hin ging das ehemalige Arbeitszimmer seines verstorbenen Großvaters ab, das jetzt als Lesezimmer genutzt wurde und dahinter folgte das Wohnzimmer. Rechts befanden sich das Gäste WC, die Küche und am Ende das Gartenzimmer, das über eine Terrasse nach draußen führte.

Kurz vor der Küchentür ließ Liam die Sporttasche von der Schulter zu Boden gleiten, wo sie wegen der Schulbücher mit einem dumpfen Schlag auf den Dielen landete.

»Junger Mann!«, drang Doras Stimme aus der Küche. »Wenn du unbedingt deine Sachen durch die Gegend schmeißen willst, dann tue das bitte in deinem Zimmer. Am schönsten wäre es natürlich, du ließest es ganz bleiben.«

Mit einem Seufzen hob Liam die Tasche wieder auf. Er hörte das Knistern von brutzelndem Fett und das Klappern eines Topfdeckels. Als er um die Ecke spähte, sah er Dora mit einem Wok am Herd hantieren. Aus zwei Edelstahltöpfen stieg Dampf auf. Im Hintergrund stand das Fenster zum Garten offen, durch das die Sonne drei Gedecke auf dem Esstisch davor beschien.

Dora trug eine dunkle Bluse zu ihrer ausgewaschenen Jeans und hatte die grauen Haare wie immer zu einem Zopf geflochten, der ihr bis knapp über den Gürtel reichte. Und natürlich hing die Holzkette um ihren Hals, an der ein Medaillon mit dem Bild seines Großvaters Günther baumelte. Sie war schlank und hochgewachsen, so dass sie mit ihrer legeren Kleidung wie Anfang fünfzig und nicht wie eine Mittsiebzigerin wirkte.

Die Jahre hatten ihr zwar die Jugend aus dem Gesicht gestohlen, nicht aber aus ihren wasserblauen Augen, an deren Rändern sich tiefe Lachfalten eingegraben hatten, die ihre Lebensfreude bezeugten.

Während sie den Wok rüttelte und darin mit einer Kelle rührte, drehte sie den Kopf zu Liam und fixierte ihn mit durchdringendem Blick.

»Wie war es in der Schule?«

»Wie immer«, sagte er und versuchte seinen Tonfall beiläufig klingen zu lassen. Es stimmte ja auch, in der Schule war schließlich nichts Besonderes passiert.

Doch seine gespielte Unbekümmertheit konnte Dora offenbar nicht täuschen, denn sie zog eine Augenbraue hoch und ließ damit ein Gefühl der Beklommenheit in ihm aufsteigen.

»Irgendwas ist doch gewesen. Du siehst ein wenig blass um die Nase aus«, bemerkte sie und wandte sich wieder dem Wok zu.

Für den Bruchteil einer Sekunde wollte die ganze Geschichte aus seinem Mund herausspringen, doch er presste die Lippen zusammen und schüttelte den Kopf.

»Es ist wirklich nichts«, sagte er. »Ich bin nur ein bisschen fertig.«

Sein Blick fiel auf ein Glas Wasser und eine angebrochene Schachtel Aspirin neben dem Herd, was ihn stutzen ließ. Dora war eine eingeschworene Anhängerin der Homöopathie und lehnte es für gewöhnlich ab, sich mit Chemie vollzustopfen, wie sie es ausdrückte. Wenn es so weit gekommen war, musste sie wirklich heftige Kopfschmerzen haben. Für ihn bot sich damit die Gelegenheit, das Thema von sich abzulenken.

»Aber du scheinst nicht richtig fit zu sein oder was haben die Tabletten da zu bedeuten?«, fragte er und reckte das Kinn in Richtung Schachtel.

Sie zuckte ein wenig zusammen, sah aber nicht vom Herd auf und drehte einen der Regler herunter.

»Nur ein bisschen Kopfschmerzen«, sagte sie. »Muss das Wetter sein, hab die ganze letzte Nacht schlecht geschlafen.«

»Hmm, tut mir leid, hoffentlich geht es dir bald wieder besser«, sagte Liam, wobei ein Anflug von Besorgnis wie ein kalter Luftzug um seinen Nacken strich. »Wo ist Dad?«

Sie setzte den Wok scheppernd auf der Ceranplatte ab und warf ihm einen verärgerten Blick zu.

»Du weißt, dass ich es hasse, wenn du ihn so nennst«, versetzte sie. »Wir sind hier nicht in Chicago.«

Liam seufzte. Er liebte Dora, doch ihre Ablehnung allem Angelsächsischen gegenüber ging ihm manchmal gehörig auf die Nerven. Dabei war er sehr früh zweisprachig erzogen worden, weil sein Vater aufgrund seiner beruflichen Reisen in die USA sehr gut Englisch sprach … oder besser gesagt: gesprochen hatte. Jetzt war davon außer ein paar einfachen Vokabeln wie Table oder Dog nicht mehr viel übrig geblieben.

»Also schön: Wo ist Papa?«

Seit sich der Zustand seines Vaters vor ein paar Monaten so dramatisch verschlechtert hatte, quälte sich dieses Wort wie ein Greis über seine Lippen. Doch Dora zuliebe versuchte er, es sich nicht anmerken zu lassen.

»Im Garten«, sagte sie. »Bei dem schönen Wetter wollte er draußen sein.«

Sie fummelte an den Einstellungen des Herds herum.

»Das Essen ist gleich fertig. Kannst du mir helfen den Tisch zu decken, bitte?«, fragte sie.

»Was gibt‘s denn?«

»Riechst du das nicht? Lammcurry mit Reis und Gemüse.«

»Toll«, sagte er mit gespielter Freude. Dora kochte mit Begeisterung orientalische Gerichte und das auch gut, aber leider auch sehr oft. »Ich bringe nur schnell die Tasche hoch.«

Sie entließ ihn mit einem Knurren.

Er ging zurück in die Diele und stieg die Treppe hinauf, deren Stufen bei jedem Schritt mit einem Knarzen protestieren.

Oben verlief ein weiterer Flur durch das Haus, an dessen Wänden Doras Fotos mit Motiven aus Indien hingen, die sie während ihrer Zeit als Korrespondentin dort aufgenommen hatte. Überwiegend Porträts von Gesichtern, die zum Teil unglaubliche Schicksale widerspiegelten. Dora hatte ihm jedes Einzelne mit journalistischer Ausführlichkeit vorgestellt.

Gleich vorne links zur Straße hin lag ihr Schlafzimmer und dahinter das seines Vaters. Auf der rechten Seite gingen die vordere Tür ins Bad und die nächste in sein Zimmer. Als er es betrat, stand das Fenster ihm gegenüber offen. Die Strahlen der Nachmittagssonne stachen durch das Blattwerk des Magnolienbaums vor dem Fenster und malten ein lebendiges Muster auf das Fischgrätparkett. Die Äste des Baumes reichten bis nahe ans Fenster heran und dienten Inari als Ausstieg in den Garten.

Die schneeweiße Katze mit den saphirblauen Augen schien gerade auf Wanderschaft zu sein, denn ihr Lieblingsplatz, der Lesesessel, war verwaist. Seine Mutter hatte sie ihm wenige Wochen vor ihrem Verschwinden aus ihrer Tierarztpraxis mitgebracht, eine Streunerin, die ihr jemand gebracht hatte. Seither war sie ihm nicht mehr von der Seite gewichen, außer wenn der Jagdinstinkt sie nach draußen lockte, was vorzugsweise nachts der Fall war. Manchmal kam es ihm so vor, als hätte seine Mutter ihr Schicksal geahnt und ihm deshalb eine Weggefährtin an die Seite gegeben, die ihm wenigstens zeitweise ein wenig Trost spenden konnte. Was natürlich Blödsinn war, dennoch war er dankbar Inari in seiner Nähe zu haben, auch wenn er vorher eigentlich kein ausgesprochener Katzenfreund gewesen war.

Er warf seine Tasche auf das Ledersofa, das zusammen mit dem massiven Kleiderschrank in der Ecke schon vor seinem Einzug hier gestanden hatte. Aus dem Haus seiner Eltern hatte er lediglich seinen Schreibtisch mit Glasplatte, den stoffbezogenen Lesesessel und sein Bett mitgebracht. Zudem hatte er an den weißgestrichenen Wänden noch einen Kunstdruck aufgehängt, der zwei berühmte japanische Kendokas im Kampf zeigte und darunter hing sein Trainingsschwert aus Bambus. Zusammen mit dem selbstgebauten Modell einer Dampfmaschine auf einem Regalbrett bildeten sie den einzigen Schmuck in dem Zimmer, von der Stuckdecke einmal abgesehen. Und natürlich der Urkunde für den zweiten Platz im Bundesfinale bei Jugend forscht Wettbewerb vor zwei Jahren, der in seiner Altersgruppe noch Schüler experimentieren hieß. Doch dieses Dokument stellte für ihn viel mehr dar, als bloß eine Zierde an der Wand. Es erinnerte ihn an einen der schönsten Tage seines bisherigen Lebens und daran, wie stolz seine Eltern ausgesehen hatten, als man ihm die Urkunde bei einem Festakt in einem vollbesetzten Saal überreichte.

Auf ein Bücherregal hatte er verzichtet, da Dora ihm im Lesezimmer einen Bereich für seine Romane und Hefte freigeräumt hatte. Das hatte dazu geführt, dass es seine Marvel Comics in die unmittelbare Nachbarschaft einer ledergebundenen Originalausgabe der Buddenbrooks geschafft hatten.

Sein Blick fiel auf den noch nicht fertig zusammengebauten sechsbeinigen Roboter auf dem Schreibtisch, der über ein Kabel mit dem Laptop daneben verbunden war. Er hatte ihn auf der Grundlage eigener Pläne entwickelt und sich dabei am Vorbild der Ameisen orientiert. Er spielte mit dem Gedanken, ihn bei Jugend forscht Wettbewerb als Projekt einzureichen. Zuvor würde er ihn beim Physikworkshop vorstellen, der einmal in der Woche nach dem Unterricht in seiner Schule stattfand. Die Teilnahme daran hatte seinen Ruf als verschrobener Sonderling bei den meisten Mitschülern nur noch weiter zementiert, was ihn aber inzwischen nicht mehr störte. Beim Anblick der technischen Bauteile überkam ihn sofort wieder der Drang sich an den Tisch zu setzen und weiterzutüfteln, doch er riss sich zusammen, da er Dora ja versprochen hatte ihr zu helfen.

Eine Stimme drang von draußen ins Zimmer und er ging zum Fenster, wo er an den Magnolienblüten vorbei in die hintere Ecke des Gartens spähte. Im Schatten zweier Fichten stand ein bemooster Brunnen, aus dessen Mitte eine marmorne Frau mit antiken Gewändern und einer Vase auf der Schulter aufragte. Wasser floss daraus schon lange keines mehr, so dass sich in der kreisrunden Auffangschale Nadeln und Blätter angesammelt hatten. Auf dem Rand saß ein Mann in T-Shirt und Jeans und stocherte mit einem Stock im Laub herum, während er mit der freien Hand Inari streichelte, die neben ihm hockte. Die Bewegungen wirkten linkisch, und die rabenschwarzen, an den Schläfen allmählich ergrauenden Haare, standen in Büscheln von seinem Kopf ab. Der Mann war sein Vater, vor nicht allzu langer Zeit ein angesehener Wissenschaftler, der sich in ein neunundvierzig Jahre altes Kind verwandelt hatte. Der Anblick versetzte Liam einen Stich ins Herz und ließ ihn gegen die aufsteigenden Tränen ankämpfen.

Im vergangenen Herbst war sein Vater völlig verstört von einer Reise zurückgekehrt und hatte vom mysteriösen Verschwinden seiner Frau im Dschungel gestammelt. Bereits zu diesem Zeitpunkt schien er einen Großteil seiner geistigen Fähigkeiten eingebüßt zu haben. Ständig hatte er von einem Schlüssel geredet und einem Sammler, der hinter ihm her sei, was Liam für sich alleine schon gruselig gefunden hatte. Doch es sollte noch schlimmer kommen. In den darauffolgenden Tagen setzte sich der geistige Verfall seines Vaters ungebremst fort. Wie Wasser aus einem löchrigen Eimer war ihm der Verstand aus dem Kopf getröpfelt.

Nach einer Woche war er, den Aussagen der behandelnden Ärzte in der Charité zufolge, auf den Stand eines Sechsjährigen zurückgefallen, ein bis dahin international angesehener Professor für Geophysik mit einem Lehrstuhl an der Technischen Universität. Schließlich war der zerstörerische Prozess zwar zum Stillstand gekommen, aber sein Zustand hatte sich seitdem nicht mehr gebessert. Die grundlegenden Dinge beherrschte er noch. Er konnte alleine aufs Klo gehen, manierlich Essen, sich selber anziehen und auch normal sprechen. Allerdings redete er wie ein Kind, da er nur noch über einen entsprechend geringen Wortschatz verfügte. Von seinem früheren Wissen mit den geologischen Fachausdrücken und den mathematischen Formeln war nichts übrig geblieben. Jetzt las er nicht mehr englische Artikel in Fachzeitschriften über die neuesten seismischen Methoden in der Lagerstättenforschung, sondern Liams alte Kinderromane: Jim Knopf, das Sams und Die drei Fragezeichen. Dora hatte es sich zwar zum Ziel gesetzt, ihm sein Wissen in einer Art Privatunterricht Stück für Stück zurückzugeben, doch ihr Bemühen glich bei allem Einsatz einem Kampf gegen Windmühlen.

Irgendwann hatte Liam akzeptiert, dass sein Vater wohl niemals wieder der Alte werden würde, da auch die Ärzte keine Erklärung für dessen Zustand hatten. Für ihn war die Ursache hingegen klar: Das Verschwinden seiner Mutter hatte all das ausgelöst. Ihr offensichtlicher Tod hatte ihm den Vater geraubt und dafür so etwas wie einen kleinen Bruder zurück gelassen. Was für ein mieser Tausch.

»Junger Mann, du wolltest mir helfen, den Tisch zu decken!«, hallte es von unten durch die offene Zimmertür herein.

Liam ließ noch ein paar Sekunden lang den Blick auf seinem Vater ruhen, dann riss er sich von dem Anblick los, wischte sich eine Träne aus dem Auge und ging in die Küche.

* * *

Die Sonne war bereits untergegangen, als Liam an seinem Schreibtisch saß und sich gelangweilt durch Snapchat klickte. Auch sein Kendo Verein hatte auf Facebook nichts Neues zu vermelden und da sich die Zahl seiner Bekannten, - von echten Freunden ganz zu schweigen, - ohnehin an den Fingern einer Hand abzählen ließ, hatte er sich schnell auf dem Laufenden gehalten.

Während er das von ihm geschriebene Programm zur Steuerung des Roboters startete, schaute er über den Bildschirm hinweg durch das offene Fenster.

Das letzte Glühen der längst abgetauchten Sonne ließ den wolkenlosen Himmel in einem geheimnisvollen Indigoblau leuchten. Eine kühle Brise wehte von draußen ins Zimmer und irgendwo im Garten sang eine Amsel. Er hatte nicht auf die Uhr geschaut, doch es musste ungefähr neun Uhr abends sein.

Mittlerweile hatte sich seine Angst gelegt, dass jeden Augenblick die Polizei an der Tür klingelte, um ihn mit aufs Revier zu nehmen, wo man ihm Nico mit dessen Eltern und vielleicht noch einem Anwalt gegenüberstellte. Offensichtlich hatte dieser Idiot noch so viel Verstand besessen, um sich zuhause eine Ausrede für die verletzte Hand einfallen zu lassen.

Dafür plagte Liam sein schlechtes Gewissen, weil er Dora noch immer nicht den Vorfall gebeichtet hatte. Zuerst hatte er Rücksicht auf ihre Kopfschmerzen vorgeschoben und nun war sie mit ihren Yoga-Übungen beschäftigt, bei denen sie nicht gestört werden wollte. Doch er hatte sich fest vorgenommen, ihr den Vorfall später zu beichten.

Hinter ihm ertönte ein vertrautes Maunzen, und als er sich umdrehte, sah er Inari, die sich nach ihrem Abendmahl auf dem Sofa räkelte und gähnte. Dora hatte ihr diesmal die Reste vom verspäteten Mittagessen gegeben, denn Dosen- oder Trockenfutter rührte diese Katze nicht an. Fleisch, nie roh, Fisch immer gebraten und sogar gekochtes Gemüse, mit etwas anderem brauchte man ihr erst gar nicht zu kommen. Zu Beginn hatte Liam in seiner Unkenntnis einmal versucht ihr Fertigfutter vorzusetzen und dafür einen Blick voller Verachtung und Ekel geerntet. Er wunderte sich, dass Inari in dieser lauen Nacht noch nicht draußen unterwegs war, aber wer verstand schon Katzen.

Inzwischen war das Programm mit all seinen Routinen hochgefahren und Liam begann mit den Tests, bei denen er nacheinander die Metallbeine des Roboters ansteuerte. Tags zuvor hatte er einen neuen optischen Sensor eingebaut und er wollte gerade damit beginnen, die Schnittstelle dafür zu programmieren, als hinter ihm plötzlich die Tür aufging. Er wandte sich um und sah seinen Vater in einem blauweiß gestreiften Pyjama im Zimmer stehen und ein Blatt Papier in der Hand halten.

»Schau mal Liam, was ich gemalt habe«, verkündete er.

Liam versuchte, sich seine Beklemmung nicht anmerken zu lassen. Inari hatte sich aufgesetzt, spitzte die Ohren und schnüffelte mit gespreizten Barthaaren in Richtung Tür. Gleich darauf hopste sie vom Sofa, sprang auf das Fensterbrett und verschwand im Geäst der Magnolie, wo sie sich wie ein Geist in den Schatten auflöste.

»Du bist noch auf?«, fragte Liam.

»Ja, solange Dora ihr Yoga macht, darf ich noch aufbleiben«, sagte sein Vater und streckte ihm das Blatt entgegen. »Schau mal. Ich glaube, diesmal habe ich ihn besonders gut hinbekommen.«

»Wen?«

»Na den Schlüssel.«

Liam konnte ein Seufzen gerade noch unterdrücken. Er stand vom Stuhl auf, setzte sich auf das Sofa und bedeutete seinem Vater sich neben ihn zu setzen. Wieder dieser Schlüssel! Es verging kaum ein Tag, an dem er nicht davon redete. Liam war bisher nicht dahintergekommen, ob es sich dabei um den Rest einer alten Erinnerung, einen glattpolierten Stein im Fluss des Vergessens, oder doch nur um ein Hirngespinst handelte. Sein Vater kam angelaufen, sprang übermütig auf das Sofa und hielt ihm das Blatt unter die Nase. Liam stutzte.

Er hatte das Werk eines Sechsjährigen erwartet, so wie all die anderen Zeichnungen, die sein Vater in den letzten Monaten fabriziert hatte: Formen aus ungelenken Strichen, mit wilden Schraffuren ausgemalt. Doch diesmal sah der Gegenstand auf dem Papier fast so realistisch aus, wie ein Foto. Es schien sich tatsächlich um einen Schlüssel zu handeln, allerdings für ein Schloss, das noch erfunden werden musste.

Auf eine gewisse Weise ähnelte er jenen klobigen Exemplaren, mit denen Freibeuter in Piratenfilme ihre eisenbeschlagenen Schatztruhen öffneten. Gleichzeitig aber verliehen ihm die exakte Verarbeitung und die merkwürdigen Schriftzeichen aus Punkten und Strichen auf dem Schaft einen modernen Anstrich. Dieser Eindruck wurde durch den zackenlosen Bart und die darin eingelassene Kristallkugel zusätzlich verstärkt. Noch mehr verwunderte Liam allerdings, was sein Vater in der krakeligen Schrift eines Sechsjährigen unter die Zeichnung geschrieben hatte:

7025647

BH Bd. 3-8.

Er zog die Augenbrauen zusammen.

»Das ist der Schlüssel?«, fragte er.

»Ja, toll nicht?!«

»Ich wusste gar nicht, dass du so gut zeichnen kannst, … Andreas.« Während er bei seiner Großmutter keine Probleme damit hatte, sie beim Vornamen zu nennen, musste er sich bei seinem Vater immer noch überwinden.

»Ich auch nicht«, erwiderte der strahlend. »Es war ganz merkwürdig, wie Zauberei. Als wenn irgendein Zauber meine Hand geführt hätte. Verstehst du?«

Liam betrachtete die Zeichnung eingehend.

»Ehrlich gesagt, nein«, sagte er. »Was ist das für ein Schlüssel? Und was bedeuten die Zahlen und Zeichen?«

»Weiß nicht«, gab sein Vater zurück, der angefangen hatte, mit den Füßen zu wippen.

»Aber du hast diesen … Schlüssel so genau gezeichnet, du musst ihn doch schon mal gesehen haben.«

»Nö.«

Liam runzelte die Stirn.

»Ist nicht dein Ernst. Das kannst du dir doch unmöglich ausgedacht haben.«

»Doch …« Liams Vater gestikulierte unbeholfen mit den Händen. »Na ja, irgendwie ist das Bild immer da. Wenn ich träume, aber auch wenn ich wach bin und die Augen schließe. Einfach immer.«

Bei den letzten Worten war die Unbekümmertheit aus seinem Blick gewichen. Dafür hatte seine Miene eine Ernsthaftigkeit angenommen, die Liam von früher von ihm kannte, die ihn jetzt aber frösteln ließ. Was auch immer mit seinem Vater geschah, es war gespenstisch.

»Und du bist dir sicher, dass du diesen Schlüssel nicht schon irgendwo einmal gesehen hast? In echt, meine ich. Und die Zahlen sagen dir auch nichts?«

Sein Vater schürzte die Lippen und starrte zu einem unbestimmten Punkt in der Ferne, als stünde dort die Antwort geschrieben.

»Ich … ich weiß nicht.« Seine Gesichtszüge verhärteten sich, wie unter einer gewaltigen Anstrengung. »Ich weiß es wirklich nicht. Es ist alles so verschwommen, und wenn ich doch mal eine Erinnerung zu fassen kriege, dann löst sie sich zwischen meinen Fingern auf wie nasser Sand und ist für immer weg. Deshalb will ich mich schon gar nicht mehr an irgendwas erinnern.«

Sein Kinn kräuselte sich wie Wasser unter einer Windböe, während ihm Tränen in die Augen traten. Liam schluckte gegen einen Kloß im Hals an und legte zögerlich seine Hand auf die seines Vaters. Er rang um irgendwelche tröstenden Worte, als ihn ein dumpfes Poltern aufhorchen ließ.

Der Lärm war aus Doras Schlafzimmer gekommen, und noch bevor er einen klaren Gedanken fassen konnte, stieg bereits eine düstere Ahnung in ihm auf.

»Was war denn das?«, fragte sein Vater mit kindlicher Unbedarftheit.

»Ich weiß nicht«, sagte Liam und stand auf. »Ich gehe mal nachsehen.«

»Ich komme mit!«

»Nein!«

Liam wies ihn mit einer Handbewegung sitzenzubleiben.

»Ich gehe allein.«

»Ooch, menno!«

»Keine Diskussion!«, sagte Liam. Und dann versöhnlicher: »Es ist bestimmt nichts Spannendes passiert.«

Oh doch, und ob es das ist!, meldete sich eine Stimme in seinem Kopf.

Er versuchte die Besorgnis abzuschütteln, die von ihm Besitz ergriffen hatte. Was sollte schon passiert sein, Dora wird bei ihren Verrenkungen bloß einen Stuhl umgeworfen haben. Er ging in den von einer Deckenlampe beleuchteten Flur und sah, dass die Tür zum Schlafzimmer seiner Großmutter verschlossen war. Mit wenigen Schritten hatte er sie erreicht und legte die Hand auf die Klinke, hielt dann jedoch inne. Schließlich wollte er Dora nicht in einer peinlichen Situation überraschen, so etwas mochte sie überhaupt nicht. Und er noch viel weniger.

Also klopfte er an.

Keine Antwort.

Er klopfte nochmal.

Wieder nichts.

»Alles Okay, Dora?«

Stille.

Sein Herz begann zu rasen.

»Ich komme jetzt rein!«, sagte er, atmete einmal tief durch, drückte die Klinge herab und öffnete die Tür.

Es war tatsächlich ein Stuhl umgekippt, nur leider nicht allein. Vor dem Fußende des Doppelbettes lag Dora in ihrem Jogging-Anzug auf dem Rücken, die Arme und Beine merkwürdig verdreht. Sie bewegte sich nicht, die Augen waren geschlossen.

Vielleicht ist das nur eine ihrer komischen Entspannungsübungen, dachte er. Schwachsinn!

»Großmutter?«, rief er. Seine Stimme zitterte.

Er ging langsam auf sie zu. Sie regte sich immer noch nicht. Panik kroch in ihm empor und schnürte ihm die Kehle zu.

Ihr Gesicht sah merkwürdig wächsern aus und der Brustkorb bewegte sich kaum. Mit zwei weiteren Schritten war er bei ihr und kniete sich neben sie. Als er ihre Hand nahm, fühlte die sich kalt an und ihre Lippen hatten einen Blaustich.

»Großmutter! Oh Mist! Dora, wach auf!«, keuchte er und rüttelte an ihrer Schulter.

Doch Dora rührte sich nicht.

KAPITEL 3

Liam saß im Wartebereich vor der Intensivstation der Charité auf einem orangefarbenen Plastikstuhl und starrte die Fotos an, die in ihren Billigrahmen die Angehörigen der Kranken ein wenig ablenken sollten. Diese hier erreichten bei ihm genau das Gegenteil, denn es handelte sich um Aufnahmen eines Holi, eines Farbenfestes in Indien, dem Land, in dem Dora viele Jahre als Korrespondentin gearbeitet hatte. Die gekonnt festgehaltenen Farbexplosionen ließen seine Gedanken erst recht um seine Großmutter kreisen.

Sie hatte ihm oft von ihren Erlebnissen in Indien erzählt, wohl auch deshalb, weil sie dort seinen Großvater kennengelernt hatte, der damals einen Kongress für Neurochirurgie besuchte. Liam stellte sich Dora vor, wie sie über und über mit knallbunter Farbe bestäubt ein Teil der wogenden Menschenmenge geworden war, wie sie tanzte, lachte und dabei wie eine Besessene fotografierte. Ein Energiebündel, aufgeladen mit Vitalität und Lebenslust und nun lag sie wie ein gestrandetes Wrack in einem Krankenhausbett hinter einer dieser weißgetünchten Wände. Wenn er bloß wüsste, wie es ihr jetzt ging. Es war wieder diese Ungewissheit, die ihn zermürbte und die Wut in ihm aufwallen ließ. Sollte er nicht bald Antworten bekommen, würde er sich den Erstbesten schnappen, ob nun Krankenpfleger oder Arzt und ihm seine Fragen ins Gesicht schleudern.

Er seufzte resigniert. Natürlich würde er das nicht tun.

Der Moment, als er Dora auf dem Fußboden fand, drängte sich wieder in sein Bewusstsein. Im Nachhinein staunte er darüber, dass er nicht die Nerven verloren hatte. Stattdessen hatte er sie in eine stabile Seitenlage gebracht, - dem Erste-Hilfe-Kurs in der Schule sei dank - und anschließend den Rettungsdienst angerufen. Gleich darauf hatte er sich bei seinem Onkel Peter gemeldet, dem Bruder seines Vaters und praktizierender Arzt und ihn um Hilfe gebeten. Dieser war bereits kurz nach der Ankunft des Rettungswagens erschienen und hatte ihn zur Charité mitgenommen, wohin man seine Großmutter brachte. Bis vor wenigen Minuten hatte sein Onkel zusammen mit ihm im Vorraum gewartet, doch dann war ein Mann in blauem Kittel und mit besorgter Miene aufgetaucht, offenbar ein Arzt, hatte ihn zu sich gewunken und war mit ihm verschwunden.

Mittlerweile war es kurz vor Mitternacht und trotz der Aufregung drückte ihn die Müdigkeit wie eine Bleiweste in den Sitz. Außerdem fühlte sich seine Kehle an, als hätte ihm jemand eine Hand voll Sand in den Hals geschüttet. Sein Blick blieb an dem Getränkeautomaten in der Ecke hängen, doch dann fiel ihm ein, dass er kein Geld dabei hatte, was ein Abtasten der Jackentaschen bestätigte. Mit einem erneuten Seufzen ließ er sich in die Hartplastikschale des Sitzes zurücksinken, lehnte den Kopf gegen die Wand und starrte zu den Neonröhren an der Decke empor. Er versuchte die Gedanken an seine Zukunft zu unterdrücken, aber es gelang ihm nicht.

Was wenn Dora nicht mehr gesund wurde oder wenn sie gar … Sein Verstand sperrte sich gegen diese Vorstellung. Sie musste einfach zurückkommen, musste wieder die drahtige Frau werden, die nichts und niemand erschüttern konnte. Und was, wenn nicht? Was geschah dann mit ihm und seinem Vater?

Das Quietschen der Räder eines Rollwagens, den eine Schwester durch den Flur schob, riss ihn aus seiner Grübelei. In diesem Moment bog sein Onkel um die Ecke. Sofort war Liam hellwach und sprang auf.

»Wie geht es ihr? Was hat sie? Kann ich zu ihr?«, brach es aus ihm heraus.

Sein Onkel trat vor ihn und sah ihn mit ernster Miene an. Das Neonlicht modellierte die Ringe unter seinen Augen deutlich heraus, doch er wirkte jetzt nicht mehr so angespannt, wie noch auf der Hinfahrt. Er kratzte sich seine schütter werdenden schwarzen Haare, als müsse er sich die richtigen Worte erst zurechtlegen.

»Setz dich!«, sagte er mit müder Stimme.

»Aber …«

»Setz dich! Bitte!« Jetzt klang es energisch.

Nur widerwillig kam Liam der Aufforderung nach. Sein Onkel nahm neben ihm Platz und Liam starrte ihn erwartungsvoll an.

Was? Was?! Nun sag es schon!

Das Schweigen seines Onkels schien sich ewig in die Länge zu ziehen. Schließlich sagte er:

»Deine Großmutter hatte einen Schlaganfall.«

Obwohl Liam etwas in der Art befürchtet hatte, wirkte dieser Satz auf ihn wie ein Schlag in die Magengrube. Ein Schlaganfall! Er hatte das Wort zwar vernommen, die volle Bedeutung drang jedoch nur langsam bis zu seinem Verstand durch. Er hörte das Blut in seinen Ohren rauschen und versuchte etwas zu sagen, aber die Worte wollten sich einfach nicht zu einem sinnvollen Satz aneinanderreihen. Sein Onkel erlöste ihn, indem er ihm die Hand auf die Schulter legte und sagte:

»Sie ist bei Bewusstsein, das ist die gute Nachricht.«

Liam schluckte.

»Und was ist die Schlechte?«

Sein Onkel sah ihm unverwandt in die Augen.

»Es scheint leider so, als hätten ihre Hirnfunktionen ein wenig Schaden genommen.«

»Ein wenig Schaden? Was bedeutet das«, fragte Liam mit rauer Stimme.

»Ihr Sprachzentrum und auch der Teil des Gehirns, der für den Bewegungsapparat zuständig ist, wurden in Mitleidenschaft gezogen.«

Liam spürte, wie sich seine Kehle zusammenzog.

»Was … was bedeutet das?«, brachte er hervor.

Sein Onkel hob beschwichtigend die Hand.

»Beruhige dich! Es ist wohl nicht so schlimm, wie der behandelnde Arzt zunächst befürchtete. Er glaubt, dass sie nach ein paar Monaten Reha fünfundneunzig Prozent ihrer früheren Leistungsfähigkeit wiedererlangen kann. Ich halte ihn für einen äußerst kompetenten Kollegen und vertraue daher seiner Prognose.«

Liam wandte den Blick von seinem Onkel ab und starrte auf den grauen Linoleumboden. Sein Kopf glich einem ausgebrannten Zimmer voller Fragen, die wie kalter Rauch darin herumwaberten.

»Wenn Dora mehrere Monate zur Reha muss, was wird dann aus mir und meinem Vater?«

Sein Onkel antwortete nicht sofort.

»Um dich werden Simone und ich uns vorerst kümmern. Du weißt, dass ich neben Dora der zweite Erziehungsberechtigte für dich bin?«

Liam nickte. Seine Großmutter hatte es ihm gesagt. Sie hatte diese Maßnahme offenbar in weiser Voraussicht in die Wege geleitet. Jetzt zahlte sich das aus, was sie damals als eine Formalität bezeichnet und worüber er sich kaum Gedanken gemacht hatte. Für ihn stand immer fest, dass sie mit neunzig noch gesund sein würde und nun hatte ihm das Schicksal gezeigt, dass die Zukunft keine feststehende Größe war.

»Werde ich jetzt zu euch ziehen?«, fragte er.

»In ein paar Tagen, ja«, erwiderte sein Onkel. Das Lächeln, das er aufsetzte, sollte wohl aufmunternd wirken, doch es misslang ihm gründlich. »Zuerst müssen wir in unserem Haus noch ein wenig umräumen. Lisa und Lars wohnen ja noch bei uns und wir leben schließlich nicht in einem Palast. Für ein paar Tage, bis wir alles vorbereitet haben, organisieren wir jemanden für dich. Ich meine, du bist ja zum Glück kein kleines Kind mehr. Daher vertraue ich darauf, dass du in der Zeit zur Schule gehst und keinen Blödsinn anstellst. Um die täglichen Besorgungen und das Essen kümmert sich die Person, die wir für dich engagieren. Simone und ich würden das auch gerne erledigen, aber sie ist Anwältin und ich habe eine Arztpraxis. Ich hoffe, du verstehst, dass wir das für eine kurze Übergangszeit so machen müssen.«

»Ja«, sagte Liam. »Und ich werde keinen Mist bauen, versprochen.«

Er schaute seinen Onkel gerade ins Gesicht.

»Werde ich irgendwann wieder zu Großmutter können?«

Sein Onkel ließ sich mit der Antwort Zeit. Schließlich sagte er:

»Vielleicht. Aber ich denke, du solltest dich nicht darauf verlassen.«

Liam schluckte.

»Und was wird aus meinem Vater?«

Sein Onkel wandte kurz den Blick ab und sah ihn dann wieder an. Eine waagerechte Falte hatte sich in seine Stirn gegraben.

»Das ist etwas komplizierter«, sagte er. »Wir können ihn nicht bei uns aufnehmen, davon abgesehen haben wir auch nicht die Zeit uns angemessen um ihn zu kümmern. Und selbst wenn Dora wieder gesund werden sollte, glaube ich nicht, dass sie auf Dauer dieser Belastung gewachsen sein wird.«

»Er kommt doch nicht in ein Heim?!«, platzte es aus Liam heraus.

»Eine Pflegeeinrichtung, ja.«

Liam drehte sich mit einem Ruck von seinem Onkel weg.

»Das geht nicht, das könnt ihr nicht machen«, stieß er hervor. »Er ist mein Vater, er ist nicht verrückt.«

Er spürte, wie sein Onkel ihm die Hand auf die Schulter legte, schüttelte sie aber mit einer heftigen Bewegung ab.

»Verrückt ist er nicht, aber du weißt selbst, dass er sich nicht alleine versorgen kann und wenn deine Großmutter nicht mehr dazu in der Lage ist, dann …«

»Nein, das lass ich nicht zu!«, versetzte Liam. Er fuhr herum und wollte seinem Onkel irgendetwas ins Gesicht schreien, doch die Niedergeschlagenheit in dessen Blick ließen ihn innehalten.

»Du weißt, ich hab dich gern, aber ich fürchte, es liegt nicht in deiner Macht, das zu bestimmen, Liam.«

»Ich werde mich um ihn kümmern.«

Sein Onkel schenkte ihm ein trauriges Lächeln.

»Das ist keine Option, du bist noch nicht volljährig. Bitte glaube mir, deinem Vater wird es besser gehen, wenn er professionell betreut wird. Er ist gerade einmal neunundvierzig und ansonsten kerngesund. Willst du ihn die nächsten dreißig oder vierzig Jahre pflegen?«

Liam wollte zuerst etwas erwidern, sah dann aber ein, dass sein Onkel recht hatte. Also schwieg er.

»Ich habe Simone bereits angerufen«, fuhr sein Onkel fort. »Sie hat deinen Vater bereits zu uns nach Hause gebracht. Morgen werde ich versuchen, einen Platz in einer geeigneten Einrichtung zu finden. Weil es so kurzfristig ist, werde ich wohl ein paar Beziehungen spielen lassen müssen.«

Liam ballte die Fäuste. Tränen stiegen ihm in die Augen und trübten seinen Blick. Er hatte seine Mutter von einen auf den anderen Moment verloren und nun nahm man ihm auch noch seinen Vater. Irgendetwas mussten die Ärzte doch für ihn tun können. Vielleicht hatten sie etwas übersehen, ein neues Medikament, eine Therapie, die seine Krankheit heilen konnte. Er musste mit Dora reden, auf sie würde man hören.

»Kann ich zu Großmutter?«, fragte er und wischte sich mit dem Jackenärmel das Gesicht trocken.

»Heute nicht, auf keinen Fall! Der Arzt hat Besuche strikt untersagt«, gab sein Onkel zurück.

»Aber morgen?«

»Eher übermorgen. Wir gehen sie zusammen besuchen, okay?«

Liam schloss die Augen und nickte. Die Müdigkeit, die ihn bereits vorhin befallen hatte, kehrte nun mit aller Macht zurück.

Dann eben übermorgen, dachte er und konnte ein Gähnen nicht mehr unterdrücken.

»Ich glaube, ich will jetzt ins Bett«, sagte er. »Ich bin hundemüde.«

»Meinst du nicht, es wäre besser, wenn du diese Nacht zu uns kämst?«, fragte sein Onkel.

»Nein, ich will nach Hause …« Er stockte.

Ein Gefühl der Beklemmung legte sich auf seine Brust. Doras Villa war nicht sein Zuhause, irgendwie schon und dann doch wieder nicht. Mit voller Wucht wurde ihm bewusst, wie wenig ihm von seinem früheren Leben geblieben war. Eigentlich nichts.

Sein Onkel stieß ein Seufzen aus.

»Gut, ich verstehe«, sagte er. »Aber morgen früh hole ich dich ab und bringe dich in die Schule. Und keine Widerrede. Wann beginnt dein Unterricht?«

»Um acht Uhr«, brummte Liam. Es machte keinen Sinn, gegen die Pläne seines Onkels zu argumentieren. Wenn der sich etwas in den Kopf gesetzt hatte, brachte ihn nichts mehr davon ab, kein wilder Löwe, kein Tornado, kein Weltuntergang. Diese Eigenschaft kam aus dem Familienzweig seines Vaters. Dora war ein weiteres Beispiel. Von den Vorfahren seiner Mutter stammte diese Sturheit wohl nicht, obwohl er von denen eigentlich nicht viel wusste, da sie schon sehr früh Waise geworden war.

Wie ich, schoss es ihm durch den Kopf und er lächelte bitter.

»Dann lass uns gehen«, sagte sein Onkel. »Wir können beide ein wenig Schlaf gebrauchen.«

Sie verließen die Klinik und liefen zum Parkplatz, wo sie den Audi abgestellt hatten. Der Mond hing als knöcherne Scheibe am Sternenhimmel und überzog die wenigen Autos, die um diese Uhrzeit dort standen mit einem silbernen Schimmer. Während der zehnminütigen Fahrt zu Doras Haus redeten sie kein Wort miteinander. Liam schaute aus dem Seitenfenster, wo Häuser und Bäume wie eine Filmkulisse an ihm vorbeirauschten. Sein Kopf fühlte sich so leer an, wie die Straßen, die sie entlangfuhren.

Endlich hielten sie vor der Villa, die in abweisender Dunkelheit dalag. Als Liam aussteigen wollte, legte sein Onkel ihm die Hand auf den Unterarm.

»Morgen früh um halb acht hole ich dich ab«, sagte er. »Versuch ein wenig zu schlafen. Und bitte sei pünktlich.«

»Geht klar«, erwiderte Liam und stieg aus dem Auto. Er sah kurz dem Wagen hinterher, der sich ratternd über das Kopfsteinpflaster entfernte, und ging dann durch das Tor. Im Vorgarten schaute er am Haus empor in der verrückten Hoffnung, jeden Moment ein Licht hinter einem der Fenster aufleuchten und dahinter Doras Silhouette zu sehen. Doch es blieb alles dunkel.

Als er das Haus betrat, hing immer noch ein schwacher Currygeruch in der Luft. Das einfallende Mondlicht tauchte die Diele und die Treppe in einen gespenstischen Dämmer. Liam schloss die Tür hinter sich ab und schleppte sich ohne das Licht einzuschalten hinauf in sein Zimmer. Dort zog er sich aus, schlüpfte in T-Shirt und kurze Hose und legte sich ins Bett. Auf die Ellenbogen gestützt suchte er den Raum nach Inari ab, doch er konnte sie weder auf dem Sofa noch auf dem Lesesessel entdecken. Ihm fiel auf, dass das Fenster immer noch einen Spalt breit offenstand und er vermutete, dass sie sich irgendwo draußen in der Vollmondnacht herumtrieb. Also schloss er es nicht, zumal die hereinwehende Luft ihn angenehm erfrischte. Mit einem Gähnen sank er das Kopfkissen zurück und war im nächsten Moment eingeschlafen.

* * *

Ein Geräusch riss ihn aus dem Schlaf. Er richtete sich auf, sah sich um und hätte beinahe laut aufgeschrien, denn direkt neben dem Bett ragte ein Schatten auf. Sein Herz drohte ihm aus der Brust zu springen.

»Ganz ruhig, ich tue dir nichts«, sagte eine helle Stimme, die ihm völlig unbekannt war.

Er wollte etwas erwidern und biss sich in seiner Aufregung prompt auf die Zunge. Den Schmerz ignorierend, schob er sich an die Wand und hielt dabei den Blick auf den Schemen gerichtet.