5,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: dotbooks Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Die große Béara-Saga

- Sprache: Deutsch

Die Spuren eines Lebens: Der mitreißende Familiengeheimnisroman »Irisches Vermächtnis« von Deirdre Purcell jetzt als eBook bei dotbooks. Deine Heimat bleibt immer im Herzen … Die junge Journalistin Sky McPherson weiß nur wenig über die Geschichte ihrer Familie: Ein schicksalhaftes Ereignis sorgte dafür, dass ihre Mutter als junge Frau aus Irland nach Amerika auswanderte. Als Sky eines Tages den Auftrag bekommt, den Nachruf auf eine Ehrenbürgerin ihrer Heimatstadt zu schreiben, stößt sie auf ein lang verborgenes Geheimnis, das eng mit ihrer eigenen Familie verbunden zu sein scheint. Auch der attraktive Ire Fergus Lynskey, der angeblich nur Urlaub in Montana macht, scheint mehr über die Geschichte zu wissen. Entschlossen, der Sache auf den Grund zu gehen, kauft sich Sky ein Ticket nach Irland – denn Antworten scheint sie nur in Béara finden zu können, dem Dorf, dem ihre Mutter einst für immer den Rücken kehrte … »Purcell-Fans werden nicht enttäuscht werden!« Sunday Independent Jetzt als eBook kaufen und genießen: »Irisches Vermächtnis« von Bestseller-Autorin Deirdre Purcell ist der dritte Band ihrer großen Béara-Saga, die alle Fans von Maeve Binchy begeistern wird. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 821

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Über dieses Buch:

Deine Heimat bleibt immer im Herzen … Die junge Journalistin Sky McPherson weiß nur wenig über die Geschichte ihrer Familie: Ein schicksalhaftes Ereignis sorgte dafür, dass ihre Mutter als junge Frau aus Irland nach Amerika auswanderte. Als Sky eines Tages den Auftrag bekommt, den Nachruf auf eine Ehrenbürgerin ihrer Heimatstadt zu schreiben, stößt sie auf ein lang verborgenes Geheimnis, das eng mit ihrer eigenen Familie verbunden zu sein scheint. Auch der attraktive Ire Fergus Lynskey, der angeblich nur Urlaub in Montana macht, scheint mehr über die Geschichte zu wissen. Entschlossen, der Sache auf den Grund zu gehen, kauft sich Sky ein Ticket nach Irland – denn Antworten scheint sie nur in Béara finden zu können, dem Dorf, dem ihre Mutter einst für immer den Rücken kehrte …

»Purcell-Fans werden nicht enttäuscht werden!« Sunday Independent

Über die Autorin:

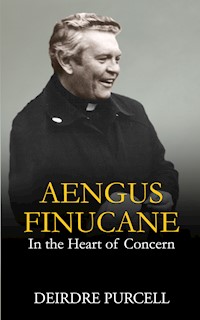

Deidre Purcell ist in Dublin geboren. Bevor sie ihre Karriere als Autorin begann, arbeitete sie als Schauspielerin am irischen Nationaltheater sowie als TV- und Pressejournalistin. Bisher veröffentlichte die Autorin zwölf Romane, für die sie mehrfach ausgezeichnet wurde.

Bei dotbooks veröffentlichte die Autorin ihre berührenden Irland-Romane:

»Irischer Traum: Die große Béara-Saga 1«

»Irische Sehnsucht: Die große Béara-Saga 2«

»Irisches Vermächtnis: Die große Béara-Saga 3«

»Ein Sommer in Kilnashone Castle«

»Das Geheimnis von Whitecliff«

»Die Frau aus Inisheer«

»Das Flüstern der grünen Insel«

»Das Leuchten eines Augenblicks«

***

eBook-Neuausgabe April 2023

Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1996 unter dem Originaltitel »Sky« bei Macmillan, London. Die deutsche Erstausgabe erschien 1998 unter dem Titel »Flammen der Erinnerung« bei Goldmann, München.

Copyright © der englischen Originalausgabe 1995 by Deirdre Purcell

Copyright © der deutschen Erstausgabe 1998 by Wilhelm Goldmann Verlag, München

Copyright © der Neuausgabe 2023 dotbooks GmbH, München

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.

Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/David Steele, shutterupeire

eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ah)

ISBN 978-3-98690-586-6

***

Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags

***

Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)

***

Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Irisches Vermächtnis« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)

***

Besuchen Sie uns im Internet:

www.dotbooks.de

www.facebook.com/dotbooks

www.instagram.com/dotbooks

blog.dotbooks.de/

Deirdre Purcell

Irisches Vermächtnis

Roman

Aus dem Englischen von Uta Hege

dotbooks.

Für Pat Brennan, in Dankbarkeit.

Prolog

Februar 1972, Dublin

Trinity brennt. Das alte Kopfsteinpflaster des vorderen Platzes erglüht unter den Füßen der Studenten und der allgemeinen Dubliner Bürgerschaft, die zu vehementen Protesten gegen den Blutigen Sonntag zusammengekommen sind, in Leidenschaft.

Dreizehn Zivilisten von britischen Soldaten in Derry – für die Briten Londonderry – abgeknallt!

Ein Sprecher nach dem anderen betritt mit in der frostigen Luft dampfendem Atem das Podest: Jungen, die infolge des Schocks plötzlich zu Männern geworden sind, Mädchen, deren Gesichter die von erwachsenen Frauen sind. Die kleinste und letzte von ihnen ist ein Mädchen, das an jenem Tag dabeigewesen war. Erst hatte sie das Zünden und dann die Kugeln gesehen.

Inmitten der Menge steht Rupert de Burgh, ein junger Mann mit eigenartig hellen Augen und in dem künstlichen Licht wächsernen Gesicht, der vom Feuer der Rhetorik dieser jungen Frau ganz hingerissen ist. Auch sein neben ihm eingezwängter Freund steht so in ihrem Bann, daß er nicht einmal applaudieren kann – Rupert nimmt sein Zittern wahr.

Jemand weiter vorn zündet eine zusammengerollte Zeitung an und wirft sie in die Luft. Zahllose Hände strecken sich gleich schwarzen Sternen vor der Flamme und den Funken aus, bis sie zerbirst und zischend erlischt. »Da oben bringen sie unsere Brüder um.« Ruperts Begleiter wendet sich ihm zu. »Rupert, sie bringen unsere Brüder um.«

»Los, Rupert! Komm.« Er dreht sich um und quetscht sich zwischen den hinter ihm zusammengedrängten Leibern hindurch.

»Wohin? Wohin gehen wir?« Rupert folgt ihm, so gut es geht. »Sie ist noch nicht fertig – wo, in aller Welt, gehen wir hin?« Sein Akzent ist nicht irisch, sondern von englischer Vornehmheit. Er verrät, daß er aus einer der an London angrenzenden Grafschaften stammt.

»Wir verbrennen diese Hunde, wir verbrennen sie ...«

»Wen verbrennen wir?« Rupert merkt, daß er ebenfalls zu zittern begonnen hat. Er verspürt Panik – aber in seine Furcht mischt sich leises Erkennen.

Die Rede der jungen Frau schwingt sich zu neuen Höhen auf, überall um sie herum recken Studenten geballte Fäuste in die Luft, schwenken ihre Schals, boxen sich gegenseitig an die Schultern. Ruperts Freund stimmt immer lauter und lauter in die Rufe ein. »Verbrennt diese Hunde...«

Hinter ihnen nehmen einige Nachzügler den Slogan auf: »Verbrennt diese Hunde.« Sie machen kehrt und rennen in Richtung des überdachten Bogenganges, durch den man nach draußen auf die Straße gelangt. »Verbrennt diese Hunde.« Der Ruf breitet sich nach vorne aus – »Verbrennt diese Hunde... Verbrennt diese Hunde« – teilt sich und wogt in einem immer breiter werdenden V durch die Menge, bis Reihe um Reihe kehrtmacht und davonrennt.

Die mit der Überwachung der Versammlung betrauten Ordner springen entsetzt auf das Podium und einer schnappt sich das Mikrofon. »Kommt zurück, kommt zurück«, brüllt er. »Ruhe, bitte, Ruhe...« Doch es ist bereits zu spät. »VERBRENNTDIESE HUNDE, VERBRENNTDIESE HUNDE.« Die Menge hat sich in einen tosenden Mob verwandelt.

Fergus Lynskey, groß und schlaksig, mit schlaff herunterhängendem Haar und einem Falkenprofil, kommt zufällig vorbei, als die Meute durch den Torbogen auf den Platz vor dem College drängt. Er preßt sich ans Geländer, als der Sturm auf die Nassau Street beginnt und alles mit sich zieht. »Was ist los? Was ist los?« ruft er hinterher.

Als Antwort reckt ein Junge mit triumphierendem Gesicht die Fäuste in die Luft. »VERBRENNTDIESE HUNDE!« schmettert er, ehe er weiterrennt.

»Was ist los?« fragt Lynskey ein atemloses Mädchen mit dünnem, hüftlangem Haar, das neben ihm kauert und sich die Plateauschuhe von den Füßen zieht.

»In den Dingern bin ich zu langsam«, erklärt sie und zerrt an den um ihre Knöchel geschlungenen Bändern.

»Nein«, er schüttelt ihren Arm. »Was habt ihr – warum rennen alle wie die Wilden durch die Gegend?«

»Wir werden diese Hunde verbrennen!« Das Mädchen schubst den ersten Schuh von ihrem Fuß und nimmt den Kampf mit dem zweiten auf. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite wirft jemand einen Stein in das Schaufenster von Cook’s Reisebüro. Das Klirren des Glases nimmt in dem allgemeinen Aufruhr niemand wahr.

»Wen verbrennen?« Lynskey, dessen Kerry-Akzent dick wie Sahne ist, muß brüllen, damit sie ihn durch das Tosen und Schreien, durch den Lärm der stampfenden Füße hindurch überhaupt versteht.

Wieder kracht es, als jemand einen zweiten Backstein wirft, dieses Mal in das Fenster von Barnardo’s, dem Pelzgeschäft. »Sag es mir!« Am liebsten hätte er das Mädchen oder irgendeinen von den anderen geschüttelt. »Wo rennt ihr alle hin? Wen wollt ihr verbrennen?«

»Die Briten, wen sonst?« Keuchend tritt das Mädchen den zweiten Schuh vom Fuß und schon hat sie sich wieder in den Strom der Masse eingereiht.

Lynskey, der zur Gárdaí, zur Polizei, gehen will – und in der Gewißheit, die Aufnahmeprüfung zu bestehen, nur auf die nächste Stellenausschreibung wartet – zögert; doch dann duckt er sich zwischen den Nachzüglern am Ende hindurch, hechtet in Richtung der Telefonzelle auf der anderen Straßenseite, wählt 999, gibt die Information weiter und wählt erneut, dieses Mal die Nummer der Store Street Polizeistation. Er fragt nach einem Sergeant, der ein Freund seiner Familie ist. »In Richtung der britischen Botschaft? Da kommen Sie zu spät, mein Sohn«, erwidert der Sergeant lakonisch. »Das Ding brennt bereits.«

Rupert de Burgh, der seinen Freund irgendwo unterwegs verloren hat, kommt bei der Botschaft an, doch statt sich nach vorne zu drängen, bleibt er zurück und schaut innerlich jubelnd zu.

Einige Zeit später, es könnten zehn oder auch fünfzehn Minuten sein, gerade, als die Polizei die Kontrolle über die Geschehnisse zurückgewinnt, bemerkt Rupert neben sich einen großen, jungen Mann, dessen Nase auffallend lang und hakenförmig ist. Über das, was er sieht, scheint er ehrlich empört zu sein. »Was meinen sie bloß, was sie dadurch erreichen?« Er schüttelt den Kopf und Rupert ist froh, daß er außerhalb des Lichts der Straßenlaterne im Schatten eines Baumes steht, so daß der Neuankömmling sein Gesicht nicht sieht.

Ein paar Jugendliche rütteln an einem in der Nähe geparkten Wagen. »Hört auf!« Der Neuankömmling eilt zu ihnen und packt den ihm am nächsten stehenden Knaben am Kragen. »Hört sofort auf damit ...«

Die Jugendlichen, in einem Alter, in denen größere Männer ihnen noch Angst einjagen, fliehen die Straße hinab. »Solche Dinge ertrage ich einfach nicht.« Die Hakennase kehrt zu Rupert zurück. »Ich wünschte, ich wäre bereits in Templemore.«

»Wie bitte?« Außerhalb seines Elternhauses bedient sich Rupert immer eines höflichen Tons.

»Templemore«, sagt der andere Mann. »Das Ausbildungszentrum. Ich werde nämlich Polizist.«

Wie es manchmal in den unwahrscheinlichsten Situationen vorkommt, taucht vor Rupert de Burghs Augen plötzlich seine eigene Zukunft auf.

Mayville, Montana, Juni 1992

Sheriff Brian O’Connor, schwergewichtig, mit schwarzer Tolle, die ölig aus der tiefen Stirn gestrichen ist, legt den Telefonhörer auf die Gabel und starrt ihn an. Hin und wieder, vielleicht einmal im Jahr, sträubt sich das feine Haar, das in seinem Nacken wächst. Dies ist ein solcher Fall.

Der Anruf stammte von Joe Mason, einem Klempner aus Santa Barbara, Kalifornien, den er nur flüchtig kannte. Doch was Mason gesagt hatte, klang durchaus glaubwürdig. Die Zeit des Leisetretens, die Zeit sogenannter »friedlicher« oder auch von Protestlösungen der Probleme zwischen Irland und England war vorbei. Und jetzt erzählt ihm Joe, daß selbst die IRA, diese letzte Bastion, Gefahr lief, zu verweichlichen. Geheime politische Gespräche mit der heimlichen Billigung der feigen, zögerlichen irischen Regierung, Allmächtiger! Wenn das stimmte – und es schien wirklich wahr zu sein – dann wurden damit die Ideale, für die Pádraic Pearse und seine Märtyrerfreunde 1916 gestorben waren, lächerlich gemacht. Auch die Geduld von Menschen wie ihm selbst und anderen patriotischen Amerikanern und Kanadiern irischer Abstammung, die all die Jahre auf Gerechtigkeit für das Volk gewartet hatten, geriet dergestalt ins Lächerliche.

Der Sheriff verläßt seinen Schreibtisch, geht durch sein Büro und sieht zum Fenster hinaus. Es ist ein ganz gewöhnlicher Sommertag und draußen stehen die üblichen Autos auf einem normalen Parkplatz – aber sein Leben steht vor einer dramatischen Veränderung. Das weiß er so sicher, wie er seinen Namen weiß. Joe Mason ist Mitglied einer erlesenen neuen irisch-amerikanisch-kanadischen Gruppe, die nur aus zehn Menschen besteht und zu der man lediglich auf Aufforderung und durch persönliche Empfehlung Zutritt erhält. Seit einer Minute ist Brian O’Connor einer dieser zehn.

Der eigenartige gemeinsame Nenner dieser zehn Menschen liegt darin, daß – bisher – keiner von ihnen je irischen Boden betreten hat.

Kapitel 1

Ihr heutiger Streik erschien ihr als nichts Besonderes. Hätte er nicht ausgerechnet an jenem Tag stattgefunden, hätte Sky den Shamrock-Auftrag nie übernommen und vielleicht auch keine Verbindung zwischen den Ereignissen hergestellt.

Für Anfang Juni war es ein heißer Tag. Heiß für Butte, wo man eine Temperatur von über 30° bereits als den Anfang einer Hitzewelle betrachtete. So heiß, daß der Wetterbericht des Radiosenders KLFM Gewitterwarnungen enthielt. Und am Ende rettete sie tatsächlich der nasse Fleck auf dem Rücken ihrer Bluse, der sie von ihrem Platz hinter dem Schreibtisch aufspringen und geradewegs hinter Jim – oder Jimbo – Larsen in sein Büro marschieren ließ – Sekunden, nachdem er die Pressemitteilung bei ihr abgelegt hatte.

Das Blatt Papier zwischen den Fingern, als wäre es radioaktiv, öffnete sie seine Tür, ehe er auch nur Zeit fand, sich wieder in den behäbigen Sessel zu werfen, der hinter seinem Schreibtisch stand. »Tut mir leid, aber ich habe dir schon letztes Jahr gesagt, daß es mir reicht. Daß ich es nicht noch mal machen werde.« Sie sah ihren Boß mit einem herausfordernden Lächeln an. Sollte er sie doch feuern! Acht Jahre waren sowieso viel zu lange, um an einer Stelle zu bleiben, vor allem in einer Stadt wie Butte, in der es gerade mal zwei Buslinien gab.

Während sie auf seinen Bescheid wartete, rümpfte Sky, die selbst den Ordnungssinn eines Hurrikans besaß, die Nase über das Durcheinander in Jimbos Büro, in dem es kaum genug Platz für einen, geschweige denn für zwei Menschen gleichzeitig gab. Bisher hatte noch niemand je erlebt, daß der Herausgeber des Butte Courier auch nur einen Schnipsel Gedrucktes, sei es von ihm selbst oder von jemand anderem, dem Papierkorb übergab; also kauerte er zwischen den Bergen vergilbenden Papiers wie in einer engen Höhle. »Wir müssen darüber berichten.« Diese unerwartete Revolte schien ihn mit Unglauben zu erfüllen; deshalb setzte er sich in seinem Sessel auf und sah sie fragend an. »Was schlägst du denn vor?«

»Schick die Kleine.«

Das hieß: Lindy, die junge Frau, um die es ging, war ein schönes, undefinierbares Geschöpf, dessen Anstellung bei der Zeitung wohl eher der jahrelangen Freundschaft zwischen Jimbo Larsen und ihrem Vater als ihren Fähigkeiten oder auch nur ihrem Ehrgeiz zu verdanken war. Sky hegte den Verdacht, daß Jimbo sie nicht bezahlte, sondern von ihrem Vater Geld für seine Beschützerrolle bekam. Nun, zumindest zeigte die Kleine ein gewisses Interesse an Kleidern, so daß es im Courier zum ersten Mal in seiner sechzigjährigen Geschichte hin und wieder eine Modeseite gab. »Täte ihr sicher gut.« Sky überwand das Mitleid, das sie normalerweise mit der untalentierten jungen Frau empfand. »Wäre nicht schlecht für sie, wenn sie endlich mal was alleine macht!«

»Also bitte!« änderte Jim seine Taktik und speicherte den Text in seinem Computer ab, für den Fall, daß sich das Gespräch in die Länge zog. »Du bist doch sonst nicht so«, sagte er in flehendem Ton. »Nur einmal noch, ja? Nächstes Jahr mache ich es selbst – oder vielleicht haben wir bis dahin die Kleine soweit, daß sie es hinkriegt. Wo steckt sie überhaupt?«

»Woher soll ich das wissen? Bin ich vielleicht ihre Mom?« Sky unterbrach sich, als sie sah, wie ein Sonnenstrahl durchs Fenster genau auf die kahle Stelle zwischen Jimbos sandfarbenen Haaren fiel – ach, wie lange focht sie bereits an seiner Seite. Sie wurde ein wenig weicher und betrachtete die Pressemitteilung, als dächte sie noch einmal über die Sache nach. Sie wußte, wie das bevorstehende Rodeo mit der Zeitung zusammenhing: Der Eigentümer des Courier war zugleich der Eigentümer des Rodeoterrains, und einigen Cowboys seiner Ranch schrieb man gute Chancen zu. Jedes Jahr wiederholte sich das Theater. Die Preisgelder waren niedrig, aber ein Sieg in einem so dünn besiedelten Staat wie Montana bedeutete Ansehen, da jedermann ihn zur Kenntnis nahm.

Sky haßte Rodeos, seit sie als Kind zum ersten Mal in Augusta bei einer solchen Veranstaltung gewesen und von den vierbeinigen Teilnehmern wesentlich beeindruckter war als selbst von den talentiertesten Helden, deren Können dort allgemein bestaunt wurde. »Wenn ich es tue – wenn – dann wäre es wohl nur fair, daß du es dir im Gegenzug noch einmal überlegst, mich zum Nationalkonvent fahren zu lassen.« Die Vorwahlen in Montana standen auf dem Programm; Sky, nach deren Überzeugung dies landesweit das Jahr der Demokraten und der November der letzte Monat von George Bushs Präsidentschaft war, bewarb sich bereits seit Monaten bei ihrem Boß darum, sie zusammen mit den Big Boys die Berichterstattung über die Nationalparteitage machen zu lassen.

»Sei doch mal realistisch, Sky, du weißt, unter welchem Druck wir stehen.« Die Auflage der Wochenzeitung nahm ständig ab. Der Wettbewerb war hart, immer mehr Zeitungen aus anderen Städten und Staaten drängten herein; zugleich ging die Zahl der Zeitungsleser generell zurück. In gewisser Weise war der Courier ein Opfer seines hohen Niveaus. Wie überall in den USA zogen auch die Menschen in Montana heutzutage vorverdaute, innerhalb von sieben Sekunden lesbare Nachrichten und Informationen vor.

»Kein Konvent, kein Rodeo.« Ihr Lächeln verbreiterte sich. Aufgabe des Rodeoberichterstatters war die Erwähnung jedes Menschen, der sich an diesem Tag in einem Umkreis von fünf Meilen um die Arena herum blicken ließ, ebenso wie die Nennung jedes Züchters, Cowboys, Seilers, ihrer Söhne und Töchter, Mütter und Väter und, wenn möglich, jedes High-School-Lehrers, in dessen Klasse einer von ihnen je gewesen war. Jeder gedruckte Name bedeutete mindestens eine, und für den Fall, daß die genannte Person Verwandte oder Freunde außerhalb von Montana besaß, gleich ein Dutzend verkaufter Zeitungen mehr.

»Das ist Erpressung!« Aber Sky sah, daß Jimbo nicht wirklich grollte. Ihm war der Abdruck der langweiligen Listen mindestens ebenso verhaßt wie ihr die Namen-Sammlerei. »Nenn es lieber einen Kompromißvorschlag.« Sie wedelte mit dem Infoblatt vor seiner Nase herum. »Du weißt genauso gut wie ich, daß eine vernünftige Berichterstattung über die landesweite Politik mehr als wünschenswert ist. Versteh doch, unser Staat hat bei dieser Wahl einiges zu verlieren, und Perot findet wesentlich mehr Unterstützung, als einige Leute glauben möchten.«

Der Herausgeber sah sie für den Bruchteil einer Sekunde böse an, doch dann verkniff er sich den Kommentar, der ihm auf der Zunge lag. »Ich habe nicht allzu viel Hoffnung.« Sein langes, ständig kummervolles, skandinavisches Gesicht wirkte noch trübseliger als sonst. »Aber ich werde sehen, was sich machen läßt.«

»Gut.« Ohne ihm die Chance zu geben, ihren soeben errungenen Sieg durch etwaige Einschränkungen zu schmälern, machte Sky auf dem Absatz kehrt, verließ sein Büro und zog sorgsam die Glastür hinter sich ins Schloß. Sie wußte, ihre Chance, zu einem der Nationalparteitage in Houston oder New York zu fahren, war ungefähr so groß wie die Aussichten von Dan Quayle, die Präsidentschaft zu gewinnen; aber inzwischen war sie zu weit gegangen, als daß es noch die Möglichkeit zu einem Rückzieher gab. Die zusammengeknüllte Pressemitteilung warf sie in Richtung des leeren Papierkorbs, der am anderen Ende des Raumes stand. Das Vibrieren des Metalls erfüllte sie mit Zufriedenheit. »Treffer!« Innerlich klopfte sie sich auf die Schulter, während sie hinter ihren Schreibtisch glitt und den Cursor suchte, den sie mitten in einem Satz auf dem Bildschirm stehengelassen hatte.

Sie schrieb weiter an einem Routineartikel über die jährliche Wasserknappheit in der Stadt; aber nach ungefähr einer Minute stand sie wieder auf und ging zur Kaffeemaschine nebenan. Der Streit mit Jimbo war lediglich das Symptom für eine tiefere Unzufriedenheit. Irgendwann im Verlauf des Frühjahrs hatte sich die seit langem in ihr gärende Ungeduld, etwas in ihrem Leben zu verändern, so laut zu Wort gemeldet, daß sie geradezu danach schrie, endlich etwas zu unternehmen. »R. Sky MacPherson, du langweilst, langweilst, langweilst dich. Du langweilst dich noch tot.«

»Hi!« Hinter ihr öffnete sich die Tür. Die Kleine stand auf der Schwelle.

»Wie ist es gelaufen?« Sky drehte sich um. Die junge Dame sah selbst bei dieser Hitze in ihrem knappen T-Shirt und dem winzigen Rock, der ihren langen, gebräunten Beinen sensationelle Geltung verlieh, wirklich hübsch aus.

»Ich glaube, ganz gut.« Die Kleine hatte ein Interview mit der neuen Bibliothekarin von Butte gemacht. »Sieh nur, was ich hier habe.« Ein ordentlich zu einem Rechteck gefaltetes Stück braunes Papier, auf dem in leuchtendem Purpur Scheffredagtör. Dringent. gekritzelt stand, flatterte durch die Luft. »Irgend so ein Typ hat es mir auf dem Herweg in die Hand gedrückt. Soll ich es wegwerfen?« Sie hielt es über den Papierkorb, in dem bereits die verschmähte Pressemitteilung lag.

»Nein.« Sky setzte sich wieder an ihren Schreibtisch und fuhr mit dem Tippen fort. »Bring’s ihm rein. Schließlich ist es an ihn adressiert, oder nicht?« Gut gemacht, Kleine, dachte sie zufrieden, während sie bereits die entgeisterte Miene des Chefredakteurs vor sich sah. Geschah ihm gerade recht.

Die Kleine trug das Papier wie auf einem Silbertablett zu Larsens Tür und klopfte höflich an, während Sky seufzend wieder auf ihren Bildschirm sah. Zehn Sekunden später, als sie gerade in ihrem Notizbuch blätterte, hörte sie, wie Lindy wiederkam. »Und, was war’s?« Sie blickte auf.

»Keine Ahnung. Er hat nur gesagt, daß ich es auf seinen Schreibtisch legen soll.« Die Kleine tänzelte zur Kaffeemaschine. »Heiß heute, nicht wahr, Sky?«

»Absolut.« Dem sich anbahnenden Lamento der Kleinen kam sie mit einer wilden Tipporgie zuvor. »Mindestens dreißig Grad, schätze ich.« Sie wußte, daß ihr Sarkasmus vergeudet war. Diese Transuse hatte sicher noch nie Montanas Grenzen überschritten und keine Ahnung, was echte Hitze war.

Unmittelbar nach dem Schulabschluß hatte Sky in dem Versuch, Montana, vor allem aber ihrer Mutter zu entfliehen, drei Jahre und somit drei schweißtreibende Sommer als Angestellte der Sun Times in Chicago verbracht. Im Gegensatz zu der Feuchtigkeit und Schwüle dort waren die Hitzewellen in Montana kurzlebige Licht- und Wärmeperioden, die sie nach den langen, klirrend kalten Wintern mehr als willkommen hieß.

Das Telefon klingelte, doch noch ehe sie auch nur »Hallo« gesagt hatte, drangen das vertraute Plärren eines Fernsehers und ein »Bist du es, Sky?« an ihr Ohr. Die Stimme ihrer Mutter traf sie direkt ins Nervenzentrum.

»Ja, Mom?« Sie packte eine Strähne ihrer Haare und zog daran, bis ihr der Schmerz die Tränen in die Augen trieb.

»Meinst du, daß du mich, falls du heute abend nicht zu beschäftigt bist, zu Franklin’s fahren kannst?« Eine von Johannas Untugenden stellte ihre Einkaufswut dar. Die Ben-Franklin-Kette, deren Warenangebot von Haarschmuck über Körbe mit getrockneten Blumen, grauenhafte Garderobe und preiswertes Büromaterial bis hin zu Sportartikeln ging, lockte sie an wie Sirenengesang. »Triffst du heute abend denn nicht die Mädels, Mom?« fragte Sky in gespielt munterem Ton. Die »Mädels«, von denen inzwischen allesamt die Fünfzig überschritten hatten, waren die Relikte von Johannas Vergangenheit: zwei geschiedene Matronen, denen, wie Johanna selbst, trotz ihres fortgeschrittenen Alters die Freude an Räucherstäbchen, Dirndln und langen Haaren nicht vergangen war.

»Buffy hat keine Zeit. Ihr Sohn kommt aus Wisconsin.« Johannas Stimme war reizend, melodiös und mit einem irischen Akzent durchsetzt; vor allem aber machte sie Sky verrückt.

Sie zog fester an ihrem Haar und straffte die Haut an ihrer Stirn, bis sie gleich in Fetzen reißen würde. »Und was ist mit Hermana?«

»Die leidet ziemlich unter den Wechseljahren. Also, fährst du mich hin?«

»Ich wünschte, du würdest endlich den Führerschein machen, Mom.«

»Du weißt, daß ich mit der Technik einfach nicht zurechtkomme, Sky. Manche Menschen sind nun mal nicht dafür geeignet.«

Sky knirschte mit den Zähnen. »Was brauchst du denn von Franklin’s?« In ihrer momentanen Stimmung erschien ihr die Vorstellung, im Windschatten ihrer sich gleichsam in Trance befindlichen Mutter durch die mit zahlreichen Sonderangeboten bestückten Regalreihen zu ziehen, schlichter Horror. »Schließlich ist ganz in unserer Nähe ein wunderbarer Supermarkt, den du problemlos zu Fuß erreichen kannst. Außerdem«, improvisierte sie, »habe ich heute abend vielleicht noch zu tun.«

»Himmel, warum hast du das denn nicht gleich gesagt? Wenn du arbeiten mußt, ist das kein Problem. Dann mache ich uns einfach einen netten, kleinen Salat.«

»In Ordnung. Bis später dann.« Sky legte den Hörer auf und ließ ihren Frust am Keyboard ihres Computers aus.

Alle ihre Freunde fanden ihre Mutter toll. Was die Tochter indessen zur Weißglut trieb, war Johannas Vorstellung von jedermanns gleicher Wellenlänge. Am häufigsten benutzte sie das Pronomen »Wir«. Yin, Yang, Jungs kollektives Unterbewußtsein, mysteriöse Kräuter und Tees, Ginseng, seltsame Pulver und Heilmittel von Johannas Freunden aus dem Schwarzfußreservat – diese Dinge waren für »uns alle« gut. Nur hatten »wir« leider zumeist unsere wahren Ichs hinter falschen, durch den Götzen der Realität geprägten, Ichs versteckt. Statt der Nachrichten und möglicher negativer Berichte über das Weltgeschehen sah sich Johanna im Fernsehen immer nur Seifenopern und ihre täglichen Serien an.

Auch wenn Sky wußte, wie pervers ihr Verhalten war, verstrickte sie ihre Mutter ständig in Diskussionen über Katastrophen und Betrügereien, die die Welt erschütterten; außerdem ernährte sie sich fast ausschließlich von Tiefkühlkost und künstlich konserviertem Fleisch.

Doch nicht einmal durch dieses ostentative und kindische Verhalten erreichte sie, daß dabei in dem faltenlosen Gesicht ihrer Mutter auch nur eine Spur von Schmerz auftauchte. Johanna hörte ihr geduldig und ohne sie zu unterbrechen zu, zauberte weiter nahrhafte und wohlschmeckende gesunde Gerichte auf den Tisch – und räumte sie ohne jede Beschwerde wieder fort, wenn ihre Tochter lieber etwas anderes aß. »Wir« – einschließlich Sky – wußten alle, daß Sky in einer Trotzphase und es nur eine Frage der Zeit war, bis sie wieder zu sich kam.

Sky las, was auf ihrem Bildschirm stand, und erkannte ihr Geschreibsel als baren Unsinn. »Grrrr!« Mit beiden Händen fegte sie über ihren Schreibtisch, so daß sich eine Kaskade von Blättern, Zeitungsausschnitten und Pressemitteilungen auf dem Fußboden ergoß.

Die Kleine, die am Fenster stand und versonnen auf die Straße blickte, fuhr angesichts des lauten Schreis erschreckt herum. »Hast du nichts zu tun?« Sky griff nach dem Telefon und bedachte sie, während sie wählte, mit einem giftigen Blick. »Stell den verdammten Fernseher leiser, ja?« zischte sie, noch ehe ihre Mutter am anderen Ende der Leitung Gelegenheit zu einem »Hallo« bekam, und fauchte hinein: »Jetzt arbeite ich heute abend doch nicht.«

Gerade als Sky mit ihrer Mutter auf den Parkplatz vor Franklin’s fuhr, brach ein Sturm über dem Städtchen los, der den kleinen Wagen unter kieselsteingroßen Regentropfen erzittern ließ. »Bei diesem Wetter können wir unmöglich aussteigen, Mom.« Sie stellte die nutzlosen Scheibenwischer ab. »Es sind vierzig Meter bis zum Eingang, das reinste Tauchen durch einen Wasserfall. Schlimmer als unter der Dusche. Am besten fahren wir wieder nach Hause!«

»Warte noch ein bißchen.« Johanna sah drein wie ein Kind, das entschlossen war, aus einem Streit mit einem Erwachsenen als Sieger hervorzugehen.

»Fang nicht so an, Mom. Du weißt, daß mich das wahnsinnig macht.« Sky, die überall lieber gewesen wäre als hier, mußte sich beherrschen, nicht mit der Stirn gegen die Fensterscheibe zu schlagen. Ihre Mutter bedachte sie mit einem Blick aus ihren kornblumenblauen Augen, der durchdringender als ein scharfes Messer war. Dieser Blick hatte sich gerade aufgrund seiner Harmlosigkeit im Verlauf der Jahre als Johannas wirksamste Waffe herausgestellt. »Und guck mich nicht so an.« Dieses Mal schlug Sky mit ihrem Schädel gegen das Glas. »Ich frage mich, woran es liegt, daß ich als vierunddreißigjährige geschiedene Frau dir gegenüber immer das Gefühl habe, als wäre ich wieder zehn und du hättest mich mit der Hand in der Plätzchendose erwischt.«

»Das ist mir ein Rätsel.« Die ältere Frau sah sie reglos an. »Nur du weißt, wie du dich fühlst oder woher deine Reaktionen kommen. Wenn du willst, fahren wir wieder heim.«

Stöhnend legte Sky ihren Kopf auf das Lenkrad. Der Sturm vibrierte in ihrer Stirn und bahnte sich einen Weg in ihr Inneres. »Mom, ich muß hier weg. Diese Stadt – das Zuhause-Leben – es bringt mich um.« Sie sah ihre Mutter an. »Es liegt nicht an dir persönlich, also sei bitte nicht verletzt.«

Immer noch rührte Johanna sich nicht. »Also gut, es liegt nur zum Teil an dir. Unsere Persönlichkeiten sind einfach zu verschieden; aber wenn ich das sage, will ich dich damit keineswegs beleidigen oder zum Ausdruck bringen, daß ich dich nicht liebe.« Sky merkte, daß ihre Stimme einen erregten Klang bekam. »Aber du weißt, was ich meine – mit vierunddreißig sollte man nicht mehr bei seiner Mutter leben. Keine andere Spezies auf diesem Planeten tut so etwas. Alles kommt zusammen, Mom, du, Butte, diese öde Zeitung. Ich muß irgendwoanders hin, irgendwohin, wo ich alleine bin.«

Immer noch gab ihre Mutter keinen Ton von sich. Im graublauen Licht des Wageninneren erschien ihr Johannas dunkles Haar vor dem verschwommenen Rotblau der Sonderangebotsplakate, das von der Ladenfassade durch das Fenster fiel, wie ein Heiligenschein. Sie war zu nah, zu fehlerlos, und am Ende stellte sich ihr Schweigen als unerträglich heraus. Ehe sie wußte, wie ihr geschah, hatte Sky die Tür geöffnet und war in den deftigen, warmen Regen getreten, der ihr jungenhaft geschnittenes Haar an ihrem Kopf festklebte. »Also gut, in Ordnung, vergiß es«, übertönte sie die Naturgewalten. »Wir gehen rein. Wen interessiert es schon, daß der Pullover, den ich mir dabei ruiniere, hundert Dollar gekostet hat?« Sie kämpfte mit dem Regenschirm, den sie bei ihrem letzten Besuch bei Franklin’s erstanden hatte; doch als sie ihn endlich geöffnet hatte, nützte er ihr nichts mehr, so daß sie ihn frustriert auf den Rücksitz warf.

Johanna stieg nicht eher aus, als bis ihr getupfter Plastikregenmantel bis oben zugeknöpft und das passende Kopftuch fest unter dem Kinn zugebunden war. »In Ordnung.« Vorsichtig schloß sie die Wagentür. »Ich bin bereit.« Ihr Lächeln verriet weder Vorwurf noch Triumph.

»Na großartig!« Sky nahm ihren Arm und schob sie auf die Eingangstür des Supermarkts zu, in dessen höhlenartigen Gängen kaum jemand anzutreffen war.

Die Angestellten bewegten sich in gemütlichem Tempo an den Regalen entlang, zeichneten Waren aus, ordneten Sonderangebote an und nutzten die unerwartete Ruhe, um sich lautstark zu unterhalten, wobei das sanfte Rauschen der Klimaanlage ihren Stimmen einen unwirklichen Klang verlieh.

Sky ließ ihre Mutter im Laden zurück, trat selbst abermals in den Regen hinaus und wandte sich einem nahe gelegenen Schnellimbiß zu, wo sie Papierservietten zum Aufsaugen eines Teils der Feuchtigkeit aus ihren Kleidern auf den Sitz ihres Plastikstuhles schob. Anders als bei Franklin’s war die Luft hier drückend und feucht, so daß sie nach kurzer Zeit zu dampfen begann. Entschlossen zu leiden, hob sie einen Becher entkoffeinierten Kaffees mit dem Geschmack von kochendem Traktorenöl an den Mund und kaute auf einem synthetischen Gummidoughnut herum. Sie war der einzige Gast, ignorierte hartnäckig die Blicke der Serviererin hinter dem Tresen, der ganz offensichtlich daran gelegen war, daß sie bald wieder verschwand, und zwang sich zur Ruhe.

Warum hatte sie es nur soweit kommen lassen, daß sie derart in der Falle saß? Natürlich wußte sie die Antwort darauf. Sky dachte an ihren Ex-Mann, der sich so liebevoll, so aufmerksam, von einem so natürlichen Witz – und als so furchtbarer Säufer herausgestellt hatte.

Als sie sich kennenlernten, war er trocken gewesen, und auch während der ersten drei Monate nach ihrer Hochzeit hatte er keinen Tropfen angerührt. Doch es blieb ihr nicht lange verborgen, daß er weit entfernt von der Normalität, nicht nur vom Alkohol, sondern auch von anderen Drogen, längst kaputtgemacht worden war. Damals hatte er sie innig geliebt, hatte er ihr viele Versprechungen gemacht, ihr zugesagt, daß er für den Rest ihres gemeinsamen Lebens an ein und demselben Ort bleiben würde, was für ein Mädchen, das im Gefolge seiner Mutter ein Leben lang durch sämtliche westlichen Staaten gezogen war, eine Menge bedeutete.

In vielerlei Hinsicht, wußte sie, hatte ihr Ex ihr einen großen Gefallen erwiesen. Wäre er nicht so schnell vor die Hunde gegangen, würde sie vielleicht immer noch versuchen, das Beste aus allem zu machen, sich an die Hoffnung auf eine Wende klammern. Anders als in ihrem Beruf schreckte Sky in ihrem Privatleben vor Konfrontationen persönlicher oder emotionaler Natur zurück. Egal, um was es ging, beim ersten Anzeichen der Verstimmung eines anderen Menschen gab sie nach.

Daß sie den Charakter und das Verhalten ihres Mannes so falsch eingeschätzt hatte, war ihr eine Lehre gewesen; auch wenn sie seit ihrer Scheidung regelmäßige Verabredungen hatte und nie um einen Freund verlegen war, hatte sie seit Randy keinem Mann mehr ihr Vertrauen geschenkt. Diesmal war Sky noch mit einem blauen Auge davongekommen, und sie hatte keinerlei Sehnsucht nach einer Wiederholung. Seit nunmehr beinahe einem Jahr genoß oder ertrug sie, je nach Stimmungslage, ihren momentanen Freund. Greg Landos war ein hübscher Bursche, ein begeisterter Angler und Jäger, der, sooft er das Flugzeug seines Vaters geliehen bekam, durch die Lüfte reiste und ansonsten mit seinem Pickup herumstreunte – oberflächlich betrachtet ein typischer Junge aus Montana mit der Überzeugung, daß nur ein Waschlappen von der Ostküste beim Essen den Hut abnahm. Wenn es in Gesprächen nicht um eines seiner Hobbys ging, verstummte er. Momentan empfand sie ihre Beziehung zu Greg eher als Last denn als Lust, und da sie diesbezüglich einige Schuldgefühle hegte, suchte sie bereits nach einer sanften Möglichkeit, weiterzuziehen. Es wurde höchste Zeit. Wie sie sich allerdings von ihm trennen sollte, ohne ihm weh zu tun, war ihr schleierhaft.

Sie betrachtete die klebrige Masse auf dem Boden ihres Styroporbechers, die ihr ebenso trübe und uninteressant wie ihr Leben erschien: Hier saß sie in Butte, mit einem Job, bei dem es keine Aufstiegschancen gab, mit einem Freund, der sie eigentlich anödete, in einer Mutter-Tochter-Beziehung, die, wie sie wußte, klassisch war. Sie konnte weder mit Johanna leben noch ohne sie. Die Ketten, die sie als Einzelkind an ihre Mutter band, bestanden aus Stahl. Hätte Johanna doch wenigstens ein häßliches, brutales oder auch nur armseliges Temperament; würde sie trinken, wäre sie vulgär oder hätte sie billige Affären wie die Mütter ihrer Freundinnen, dann hätte es Sky die Sache vielleicht leichter gemacht. Aber tief in ihrem Inneren wußte Sky, daß sie ob der wenn auch schrulligen Einzigartigkeit ihrer Mutter einen perversen Stolz empfand – ein wahres Verhängnis.

An diesem Abend hatte Sheriff Brian O’Connor sich dreihundertfünfzig Meilen oberhalb von Butte in Mayville in seinem unaufgeräumten Wohnzimmer gemütlich in einem Sessel vor dem Fernseher ausgestreckt. Die Cubs schlachteten gerade die Dodgers ab: Cubs im neunten Inning am Schlag, Stimmung aufgeheizt, Werfer dreht auf.

Neben ihm schrillte das Telefon. »Verdammt!« Der Sheriff stellte sein Bier auf den Tisch und nahm, ohne sich vom Bildschirm loszureißen, den Hörer ab. »Ja?«

Der Cubs-Mann am Mal schlug ab und die Fans wurden wild; aber etwas, das der Anrufer sagte, ließ den Sheriff hektisch nach der Fernbedienung suchen, um das Gebrüll abzudrehen. Er setzte sich kerzengerade auf und konzentrierte sich auf das, was er durch die Leitung vernahm. »Ich verstehe.« Nach ungefähr zwei Minuten runzelte er die Stirn und sagte: »Darf ich fragen, woher Sie meinen Namen kennen?« Erneut lauschte er. »Verstehe. Wissen Sie, so etwas habe ich noch nie gemacht ...«

Offenbar unterbrach ihn der Anrufer, denn langsam wurde das für gewöhnlich leuchtendrote Gesicht des Sheriffs kreidebleich. »Wieviel? Könnten Sie das bitte wiederholen? ... Lassen Sie mir ein, zwei Tage Zeit zum Überlegen«, krächzte er, nachdem sein Gesprächspartner seiner Bitte nachgekommen war. »Ich werde sehen, was sich machen läßt.«

In Zeitlupe legte er den Hörer auf. Es war unglaublich, ein echter Knüller, wow!

Er hatte sich bereits Sorgen gemacht, wie er die fünftausend Dollar zusammenraffen sollte, die man von ihm als Beitrag zu der neuen, spontan entstandenen Gruppe patriotischer Freunde erwartete. Das Budget war bescheiden und wurde größtenteils durch eins der kanadischen Mitglieder, einen Millionär in den Sechzigern namens Jerry Flynn, finanziert. Doch aus Gründen der Demokratie, Psychologie sowie unbedingter Fahnentreue sollte jeder einzelne eine gewisse Summe zu der Sache beisteuern. Bisher hatte Sheriff O’Connor immer, wenn er zusätzliches Geld brauchte, einfach irgendein Individuum innerhalb seines Machtbereichs erpreßt. Hier passierte nichts, ohne daß er davon erfuhr, so daß ihm stets eine ganze Reihe von schwarzen Schafen sowie ausreichende Mittel der Einschüchterung zur Verfügung standen. Allerdings hatte er diese Möglichkeit in der Vergangenheit immer nur genutzt, wenn eine Aufstockung seines mageren Gehalts, das hieß zum Beispiel zum Kauf eines neuen Wagens, unumgänglich war. Bisher hatte er noch jedes Mal mit seiner Gaunermethode Erfolg gehabt, da er sie nur selten anwandte – und selbst wenn, hatte er sich bei seinen Forderungen stets bescheiden gezeigt. Fünf Riesen waren weit mehr als das, worum es in der Vergangenheit je gegangen war.

Mit dieser Aufforderung ergab sich ein Geschäft, das ihm nicht nur die Möglichkeit der Begleichung sämtlicher Schulden, sondern darüber hinaus noch eine Menge Extrageld versprach. Der Anruf war aus der Hauptstadt des Staates, Helena, gekommen, und sein Gesprächspartner schien zwar nicht mit der Gruppe verbunden zu sein – das Geschäft, um das es ging, war rein kommerzieller Natur – aber er wußte den Namen des Sheriffs von einem Gruppenmitglied aus der Stadt. Irgendwie erschien ihm das alles ganz logisch, und obgleich ihn das Ausmaß dessen, worum man ihn bat, ein wenig erschreckte, gefiel ihm die Aussicht auf einen sauberen und raschen Fischzug.

Nähme er den Auftrag an, dann dürfte er darüber nur mit seiner Kontaktperson in Helena sprechen, die gesagt hatte, sie riefe in unregelmäßigen Abständen bei ihm an. Ansonsten hätte er, solange er sich an den Zeitplan hielt, vollkommen freie Hand. Der einmalige und äußerst lukrative Job bestand darin, eine Methode zu finden, wie sich eine bestimmte Fracht von der Größe und dem Gewicht eines menschlichen Körpers in einem legitimen Sarg nach Irland transportieren ließ. Nach Erledigung der Aufgabe erhielte er umgehend sein Honorar.

Die Beschaffung eines Sargs konnte nicht allzu schwierig sein. Schließlich war er ein, wenn auch nicht unbedingt treues, Mitglied der St. Patrick’s Brigade in Butte – einer Organisation, die sich selbst als einer der Fackelträger Irlands sah, auch wenn sie diese Fackel nur am St. Patrick’s Day entzündete. Der momentane Präsident der Brigade hieß Bill Collins, Direktor eines Bestattungsinstituts.

Er zog das Telefon heran. In zwei Wochen sollte die Sache erledigt sein.

Während er den Apparat läuten ließ, dachte er darüber nach, daß die Beschaffung der Leiche sicher problematischer war. Es galt einen Toten zu finden, der keine Verwandten mehr besaß. »Dalli, dalli«, bellte er ungeduldig in den Hörer. Schade, daß er nicht einfach einen dieser Särge aus den Zeiten der Hungersnöte schicken konnte – einen wiederverwendbaren Kasten mit aufklappbarem Boden, durch den man den Leichnam in das Grab fallen ließ. Würde entdeckt, daß in dem Sarg keine Leiche war, könnten sie einfach so tun, als wäre sie unterwegs unbemerkt herausgerutscht.

Endlich kam jemand an den Apparat. »Hallo, Bill.« Der Sheriff zwang sich zu einem warmen Tonfall. »Wann soll denn das nächste Treffen der alten Brigade sein?« Er lauschte. »Ich weiß, ich weiß, aber ich habe unheimlich viel Arbeit und Butte ist furchtbar weit weg. Warum treffen wir uns nicht einfach alle mal hier?«

Ein wenig später an diesem Abend verschafften sich in Ottawa, Kanada, Polizisten mit einem Durchsuchungsbefehl Zugang zum luxuriösen Heim eines ehemaligen Regierungsmitglieds. Der Exminister, inzwischen um die Sechzig und sehr reich, bereiste gerade mit seiner Frau Europa.

Innerhalb von Sekunden hatten sie die Alarmanlage mit einem hochmodernen Scanner außer Betrieb gesetzt und die Vordertür des Hauses mittels eines dünnen, kreditkartengroßen, biegsamen Stückchen Plastiks aufgemacht.

Im Inneren des Hauses bewegten sich die vier Männer erstaunlich zielstrebig durch das Wohnzimmer, wobei der dicke Teppich die Geräusche ihrer Schritte aufsaugte.

Sie betraten einen als Arbeitszimmer ausgestatteten Raum und durchsuchten ihn. Jede Schublade öffneten sie, jeden Zettel auf der Schreibtischplatte drehten sie um. Es dauerte einen Augenblick, bis ihnen das Knacken eines großen Aktenschranks gelang; aber eins der zwölf nadelähnlichen Instrumente an einem Schlüsselring paßte ins Schloß, so daß bald etliche Geheimnisse ans Tageslicht kamen.

Eins dieser Geheimnisse sollte weitreichende Wirkung sowohl für Sky MacPherson als auch für den Sheriff von Mayville zeitigen.

Kapitel 2

Beinahe eine Woche später, auf der anderen Seite des Globus, in der Grafschaft Kerry in der südwestlichsten Ecke von Irland, kauerten zwei Spaziergänger über einem flatternden, kämpfenden Vögelchen. Sie hatten es während ihres Spaziergangs über eine entlegene Landzunge in der Nähe des Strandes entdeckt. Das Dubliner Paar, das momentan im Urlaub war, hatte keine Ahnung, um was für eine Art es sich handelte. Langbeinig, von der Spitze des dünnen, gebogenen Schnabels bis zum Ende des Schwanzes ungefähr dreißig Zentimeter, mit dunkelbraunem, glänzendem, wenn auch leicht zerrupftem Gefieder, sah er recht gewöhnlich aus. »Ist es vielleicht eine Art Möwe?« fragte die Frau.

»Ich glaube nicht.« Der Mann tippte den Gefiederten mit dem Zeigefinger an, worauf dieser verzweifelt versuchte davonzuhüpfen, nur damit er nach einigem Schwanken erschöpft in sich zusammensank. »Möwen sind viel größer und kräftiger. Und sicher haben sie Schwimmhäute an den Füßen, was meinst du?«

»Habe mich noch nie damit beschäftigt. Am besten lassen wir ihn einfach sitzen.« Die Frau stand auf und zog an seinem Ärmel.

»Ach nein, das geht doch nicht.« Unter der Berührung des Mannes flatterte der Vogel aufgeregt mit den Flügeln, ohne daß er dadurch auch nur einen Zentimeter von der Stelle rückte. »Ich denke, wir sollten ihn zu einem Tierarzt bringen. Das arme Ding sieht völlig fertig aus.«

»Und wenn er im Auto stirbt?« Die Frau trat einen Schritt zurück, als würde sie bereits durch die Erwähnung dieser Möglichkeit mit einer schrecklichen Krankheit infiziert.

»Wir hüllen ihn warm ein und legen ihn in den Kofferraum.« Sanft nahm der Mann das arme Geschöpf in die Hand, das zu erfolgreicher Gegenwehr nicht mehr in der Lage war. »Nimm die Brote aus meiner Tasche. Am besten wickeln wir ihn in die Alufolie. Im Fernsehen hat man das mal mit Unfallopfern so gemacht. Auf diese Weise bleibt er wenigstens schön warm; und wenn wir den Kopf freilassen, bekommt er auch genug Luft.«

Sofort befolgte die Frau die Anweisung, wobei sie sorgsam darauf achtete, nicht in die Nähe des langen Schnabels zu geraten. Sie packte den Vogel ein, der vor Erschöpfung völlig reglos in der Hand des Mannes lag. »Ist er tot?« Wieder trat die Frau einen Schritt zurück.

»Nein, sein Herz schlägt noch. Komm, wir müssen so schnell wie möglich nach Tralee.« Eilig kehrten sie zu ihrem Wagen zurück, wobei der Mann den kleinen Patienten so vorsichtig hielt, als wäre er aus chinesischem Porzellan.

Als sie allerdings den Tierarzt erreichten, war es zu spät. Beim Öffnen des Päckchens fiel der Vogel leblos heraus.

»Was ist es für ein Tier?« Unwillig zu gehen, strich der Mann die zerzausten Federn. Die Frau saß draußen im Wagen und wartete auf ihn.

»Keine Ahnung.« Der Tierarzt, der mit Räude, Maul- und Klauenseuche und Fußfäule vertrauter als mit Federvieh war, sah das Elendshäufchen auf dem Tisch zweifelnd an. »Könnte ein Regenbrachvogel oder ähnliches sein, aber ich weiß es nicht genau. In der Stadt gibt es einen Typen, einen Holländer, der eine Menge über Vögel weiß. Wenn Sie wollen, frage ich ihn – schließlich sollen Ihre Bemühungen um das Tierchen nicht ganz umsonst gewesen sein.«

»Das haben Sie gut gemacht. Nein, Sie brauchen nicht länger dort zu bleiben; aber danke für den Anruf, ich kümmere mich darum, daß sich ein Krankenwagen auf den Weg macht. Sie fahren jetzt besser nach Hause zu Ihrer Frau und Ihren Kindern. Aber melden Sie sich morgen bei mir, ja?« Ja! Der Sheriff von Mayville, der in seinem leeren Haus herumgelungert und auf sein Abendessen in der Mikrowelle gewartet hatte, warf den Hörer zurück und legte den Gürtel mit seiner Waffe um. Eine der beiden Wochen seiner Frist war bereits vorbei, und er hatte immer noch keine passende Leiche ausfindig gemacht. Diese hier schien ein aussichtsreicher Kandidat zu sein.

Der Anruf stammte aus der Fahrerkabine des Trucks eines ihm bekannten, ziemlich dämlichen Holzfällers namens O’Shaughnessy, den er wegen einiger nicht geahndeter Verkehrsübertretungen zappeln ließ; denn schließlich konnte es sein, daß sich entweder er selbst oder aber sein Truck eines Tages von Nutzen erwiese: der Mann, der, wenn es eng wurde, sicher ein paar Extra-Dollar herüberwandern ließe; sein Truck, falls der Sheriff mal um ein Transportmittel verlegen wäre.

Auf dem Weg nach Norden hatte O’Shaughnessy auf dem Highway 506 offenbar einen halb neben, halb auf der Straße liegenden toten Landstreicher entdeckt. Und eine nach Alkohol riechende Frau, die tot oder fast tot hinter dem Steuer eines in der Nähe stehenden Volvos saß.

Sheriff O’Connor wußte sofort, daß diese Frau Midge Treacy, das Luxusweib von Daniel Treacy, einem der angesehensten und erfolgreichsten Bürger Buttes, war. Der Sheriff hatte allen Grund, es zu wissen; denn erst vor drei Wochen wäre dieselbe Frau in einem anderen Volvo an derselben Stelle des Highways beinahe mit ihm und seinem relativ neuen Buick zusammengekracht. Ihr Blut wies in jener Nacht einen bemerkenswerten Promillegehalt auf, und, falls sie in diesen Stunden nicht das Zeitliche segnete, stünde sie deshalb irgendwann in den nächsten Tagen vor Gericht.

Während er durch den strömenden Regen auf seinen Wagen zurannte, spürte der Sheriff regelrecht, wie jedes einzelne Rädchen in seinem Hirn zu arbeiten begann. Und als er mit seinem Wagen aus der Einfahrt schoß, witterte er neben dem Gottesgeschenk eines toten Landstreichers, dessen Beerdigung sicher keine Komplikation durch irgendwelche Verwandten erfuhr, sogar noch einen weiteren Glückstreffer.

Bisher hatte er Treacy nicht als mögliches Erpressungsopfer angesehen. Sicher, nach dem Zwischenfall mit dem Buick hätte er dem Typen vielleicht etwas mehr als den bloßen Betrag für die Reparatur des Wagens abknöpfen können; aber da es das erste Vergehen seiner Frau und bei dem Zusammenstoß niemand verletzt worden war, käme sie wahrscheinlich mit einem Klaps auf die Finger davon. Und Treacy selbst schien nicht so leicht erpreßbar zu sein, denn soweit der Sheriff wußte, ging es bei all seinen Geschäften stets sauber zu.

In einem kleinen Ort wie Mayville Sheriff zu sein, gefiel ihm ausgezeichnet; deshalb war ihm bisher nie an besseren Posten in Helena oder Missoula oder Butte gelegen gewesen. Hier regierte er! Hier schuldete ihm jeder einen Gefallen, selbst der Richter und der Kerl von der Gerichtsmedizin. Und die, denen bisher noch kein Fehltritt anzulasten war, betrachteten eine dem Sheriff erwiesene Gefälligkeit als sichere Investition in die Zukunft.

Die Stelle, die O’Shaughnessy ihm beschrieben hatte, lag weniger als zwei Meilen vor der Stadt. Da er keine Aufmerksamkeit auf sich lenken wollte, stellte O’Connor weder die Sirene noch das Blaulicht ein und hielt sich, obgleich die Versuchung zu rasen beinahe unwiderstehlich war, genau an die vorgeschriebene Geschwindigkeit. Wegen des Unwetters trieben sich glücklicherweise nur wenige Menschen auf den Straßen herum. Der durch die Gegend fahrende Sheriff löste in Mayville stets umgehend Spekulationen aus. Wenn es Schwierigkeiten gab, dachte er, zum Beispiel könnte eine Menge Schaulustiger am Unfallort versammelt sein – obwohl sich der Verkehr auf der 506 immer in Grenzen hielt – vergäße er besser Treacy als Erpressungsopfer, beschränkte sich auf Plan B und nähme einfach die Leiche des Landstreichers, damit er einen Sarg und die dazugehörigen Papiere bekäme.

Sein Glück hielt an. Er erreichte den Unfallort so schnell, daß bis auf einen Pkw und einen Pickup, beide aus anderen Staaten, noch niemand vorbeigekommen war. Der Volvo, dessen Scheibenwischer weiterhin die Windschutzscheibe bearbeiteten, hatte sich mit dem Kühler in die metallene Leitplanke gebohrt, die ihrem Bestimmungszweck gemäß einen tödlichen Fall in den Abgrund verhindert hatte.

Ein wenig weiter vorn lag der mausetote Landstreicher, dessen zerschlissene Kleider so durchgeweicht waren, daß er inmitten der vom Regen auf der Straßenoberfläche gebildeten Bäche kaum zu erkennen war. »Für den armen Mann konnten wir nichts mehr tun, aber die Frau lebt noch.« Obgleich der langhaarige, höchstens siebzehnjährige Fahrer des Pickup von der Dramatik der Situation ganz offensichtlich überwältigt war, drängte er sich, während er sich die strähnigen Haare aus den Augen schob, hinter den Sheriff, als dieser den Leichnam inspizierte.

»Wir wollten die Frau nicht bewegen, Officer.« Die Frau aus dem Pkw stand ebenfalls unter Schock. »Sie ist in einem miserablen Zustand und muß so schnell wie möglich ins Krankenhaus.«

»Danke, Lady, ich habe bereits eine Ambulanz bestellt.« Der Sheriff richtete sich wieder auf, ging zu dem Volvo und streckte den Kopf durch die offene Tür.

Midge Treacy atmete langsam und mühevoll. Ihr Kopf war zur Seite gerollt, aus ihrer Nase und aus einem Schnitt unter dem Haaransatz tropfte Blut, aber ansonsten sah sie sauber wie ein Baby aus. Der Alkoholgestank allerdings mußte jedem sich Nähernden auf der Stelle die Sprache verschlagen. »Die Show ist vorbei, Leute, machen Sie jetzt bitte die Straße frei.« Der Kopf des Sheriffs tauchte aus dem Wagen auf. »Dies ist eine gefährliche Stelle, und bei dem Sauwetter wollen wir doch nicht riskieren, daß es zu weiteren Unfällen kommt.«

»Sollten Sie nicht unsere Namen und Adressen notieren, Officer? Brauchen Sie uns nicht als Zeugen?« Die Frau, die unter ihrem großen Regenschirm kaum zu sehen war, blickte zwischen der Leiche des Landstreichers und dem Sheriff hin und her.

»Sieht aus, als wäre keiner von Ihnen aus der Gegend. Wollen Sie sich wirklich die Mühe machen und extra noch mal kommen, nur wegen einer Aussage? Ich fürchte, für den armen Kerl kann sowieso niemand mehr etwas tun. Den Typen kenne ich, er hat keine Verwandten und kein Zuhause. Das Schlimmste ist für ihn überstanden.«

»Tja, wenn Sie meinen...« Die Frau wirkte nicht allzu überzeugt.

»Aber sicher!« Der Sheriff war die Freundlichkeit in Person. »Armes Menschenkind«; mitfühlend schüttelte er den Kopf. »Er hatte ein elendes Leben. Und machen Sie sich keine Sorgen wegen der Dame, um die kümmern wir uns.« Erleichtert kehrte die Frau zu ihrem Wagen und der Junge zu seinem Pickup zurück – nach einem letzten Blick in Richtung der Unfallstelle fuhren beide davon.

Als ihre Rücklichter um die Kurve verschwanden, lauschte der Sheriff angestrengt, bis er kein Motorengeräusch mehr hörte. Der Unfall lag weniger als eine halbe Meile weiter vorn, wo neulich Midge Treacy beinahe seinen Buick von der Straße gedrängt hätte. Obgleich die Straßenoberfläche glatt und ohne Schlaglöcher war, galt der nur zwei Fahrbahnen breite 506 als gefährlich, da er sich von Libby bis Yaak in gefährlichen Kurven durch die Purcell-Berge wand. Gruppen kleiner weißer Kreuze, die für Montana typischen Markierungen von Stellen, an denen es zu tödlichen Unfällen gekommen war, erhoben sich wie Dickichte gespenstischer Büsche am Straßenrand.

Der Regen trommelte auf den Hut des Sheriffs und auf die Kühlerhaube des Volvos herab. O’Connor klappte den Kragen seiner Jacke hoch, öffnete in der Gewißheit, daß niemand in der Nähe war, den Kofferraum seines Polizeiwagens und lud die Ausrüstungsgegenstände, die sich in seinem Inneren befanden, auf den Rücksitz um. Dann eilte er zu dem toten Landstreicher und hob diese Reste aus Haut und Knochen leichten Griffs hoch. Wasser strömte von seinen baumelnden Armen und Beinen, als der Sheriff ihn zum Wagen trug und in dem Kofferraum säuberlich verstaute. Er klappte den Deckel zu, ging zur Fahrertür und rief erst jetzt nach einer Ambulanz.

Sie kam innerhalb weniger Minuten an den Unfallort und wieder gab er sich als der nette Schutzmann von nebenan. »Schrecklich das Ganze, einfach fürchterlich ...« Nachdem Treacys Frau aus dem Volvo gezogen und in den Krankenwagen verfrachtet worden war, führte er den Rettungsfahrer um den Volvo herum. »Sehen Sie sich das an«, sagte er, wobei er auf die Spuren des Bluts von dem Landstreicher an der Stoßstange wies. »Offenbar hat sie ein Reh oder ähnliches erwischt. Bei diesem Wetter kann so etwas leicht passieren.«

Dann brauchte er nur noch zu warten, bis er die Leiche des alten Leon in den frühen Morgenstunden während einer Routinepatrouille ein Stück weiter oben am Rand des Highways »fand«. Bis dahin wollte er ihn allerdings noch ein wenig zurechtmachen.

Hinterher telefonierte Sheriff O’Connor mit dem Büro der Treacy Resources Inc. in Butte. Ihr Boß, sagte die arrogante Sekretärin des Mannes, befand sich natürlich am Bett seiner Frau im Krankenhaus.

»Aber sicher«, pflichtete der Sheriff ihr höflich bei. Wie sonst sollte es bei guten Eheleuten sein? Mit zusammengepreßten Lippen wählte er die Nummer des Hospitals. Landstreicher, Gesocks. Über Nacht hatte er gründlich nachgedacht, und die Aussicht darauf, ein wenig bei Treacy abzusahnen, war einfach zu verlockend, als daß sich ihr auf Dauer widerstehen ließ. Schließlich hatte diese Frau innerhalb von drei Wochen zwei Unfälle gebaut, so daß sie eindeutig eine Gefahr für sich und die Gesellschaft darstellte.

Als er ans Krankenhaustelefon gerufen wurde, war Treacy erwartungsgemäß zunächst deutlich unterkühlt; doch als er den Vorschlag des Sheriffs vernahm, erklärte er sich zu einem Treffen bereit.

Das Hauptquartier der Gárdaí in Dublin lag hinter den Toren zu einem der größten und unberührtesten Stadtparks, die es in Europa gab. Allerdings wirkte das lange, geduckte Gebäude aus grauem Stein genau wie eine Kaserne, die es leider auch war.

In einem der Sitzungssäle in seinem Inneren beschloß ein schütterer, rotgesichtiger Chief Superintendent gerade eine Konferenz. Er sah sich die aus verschiedenen Spezialeinheiten stammenden Teilnehmer nacheinander an. »Mehr können wir heute abend nicht tun, Leute. Außerdem« – er gähnte – »muß ich endlich nach Hause ins Bett.« Obgleich seine klischeehafte Sprache eher in einen der Hollywoodfilme gepaßt hätte, die er mit Begeisterung sah, als zu der ernsten Aufgabe, die es zu bewältigen galt, waren sämtliche Anwesenden über den rasiermesserscharfen Verstand hinter seiner flapsigen Ausdrucksweise im Bilde. »Bei mir hängt der Haussegen ohnehin schon schief«, fuhr er fort. »Ich hatte meiner Frau versprochen, endlich mal wieder mit ihr ins Kino zu gehen, aber – Pustekuchen, wie so oft.«

Die anderen räumten schweigend ihre Sachen vom Tisch. Keiner von ihnen wagte zu sagen, daß die Frau ihres Vorgesetzten zweifellos ganz froh über den Ausfall einer der zahllosen Kinobesuche war. »Wir sind uns also alle einig, ja?« fragte der Chief Superintendent ein letztes Mal. »Lynskey sollte nach USA gehen.«

Jedes einzelne Mitglied der Gruppe, die aus siebenundzwanzig Männern und zwei Frauen bestand, erwiderte seinen Blick und nickte zustimmend. Wie auch immer ihre persönliche Meinung von Fergus Lynskey aussah, zweifelte doch keiner an seinen Fähigkeiten als Polizist. Sie waren ein seltsam zusammengewürfelter Haufen. Vielleicht hätte mit Ausnahme des Chief Super selbst und Lynskey keiner je privat Kontakt zu einem der anderen gesucht. Ob nun aus der Spezialabteilung, der Notstands-, der Anti-Terror- oder der Anti-Drogen-Einheit, war jeder von ihnen sorgsam ausgewählt. Die Größe der Gruppe wies auf die Bedeutung der Untersuchung hin, zu deren Zweck sie gebildet worden war. Der Chief, dessen Nachname Daly und dessen Spitzname Joxer war, drehte seinen Füllfederhalter sorgsam zu. »Was meinen Sie, Rupert?« wandte er sich an den Mann, der ihm unmittelbar gegenübersaß. »Meinen Sie, daß er gehen sollte? Wie gewöhnlich haben Sie während der gesamten Besprechung kaum einen Ton gesagt.«

»War auch nicht nötig.« Rupert de Burghs Augen nahmen wie die Haut eines Chamäleons stets die Farbe ihrer Umgebung an. »Auf alle Fälle brauchen wir dort drüben unseren eigenen Mann.« Der Chief Super bewegte zustimmend sein Haupt. Er hatte Rupert de Burgh noch nie gemocht, ließ sich aber keinesfalls anmerken, wie unsympathisch dieser Beamte ihm war. Obgleich der Detective technisch gesehen Ire war, da er während eines Urlaubs seiner Mutter auf einem der halbverfallenen großen Güter, auf denen ihre Verwandten noch heute mühsam ihren Lebensunterhalt erwirtschafteten, das Licht der Welt erblickte, war er in den Augen des Chief Super durch und durch Engländer. Auch wenn sich sein Akzent nicht von dem der gebildeten Dubliner unterschied, hatte er doch seine Kindheit und Jugend in England verbracht.

Bill Daly kannte die Personalakte seines Mannes ganz genau, und dessen Eintritt 1971 ins Trinity College; von dort aus war er jedoch bereits nach wenigen Monaten, Anfang 1972, zur Polizei gegangen. Seine Karriere entwickelte sich rasch aufwärts und er stellte sich als guter, gewissenhafter, stets pünktlicher Kriminalbeamter heraus; auf sein Konto ging eine überdurchschnittlich hohe Zahl an Verbrechensaufklärungen und Verhaftungen, weshalb er zu dieser Spezialeinheit berufen worden war. Außerdem kannte er sich recht gut mit Computern und Elektronik aus, Fähigkeiten, an denen großer Bedarf bestand. Anders als viele andere Mitglieder der Gárdaí schien er glücklich verheiratet zu sein, was auf ein ausgeglichenes Wesen schließen ließ.

Warum mißfiel er ihm dann so heftig? Daly wußte nicht genau, weshalb ihm bei dem Gedanken an de Burgh immer unbehaglich zumute war. Vielleicht war es die Wachsamkeit, die in seinen eigenartigen Augen lag? Als der letzte Nachzügler den Raum verließ, sagte sich der Chief Super nicht zum ersten Mal, daß es kein Gesetz gab, nach dem ein Polizist ein netter Junge zu sein hatte. Außer Rupert de Burgh gab es bei der Truppe noch genügend andere Leute, deren Persönlichkeit Daly mehr als unsympathisch war. »Bleib bitte noch einen Augenblick, Fergus«, bat er, als Lynskey sich ebenfalls zum Gehen wandte.

Auch wenn sich dieser stets kumpelhaft und locker gab, war er bei seinen Kollegen mindestens ebenso unbeliebt wie de Burgh. Viele von ihnen ärgerten sich zu Recht darüber, daß er sich kaum jemals an irgendwelche Regeln hielt; trotzdem trug ihm das keinerlei Verweise ein, sondern er genoß sowohl den Respekt als auch die Nachsicht seines Vorgesetzten und bekam zugleich ständig die interessantesten Aufgaben zugeteilt. Während sich die anderen regelmäßig mit Papierkram herumschlugen, segelte Lynskey daran vorbei von einer Einheit zur nächsten, die irgendeine aufregende Geschichte zu lösen bekam. Er sprach fließend Französisch und Deutsch, so daß er ständig durch die Weltgeschichte gondelte, wobei er legendäre Spesenrechnungen zusammentrug.

Jetzt setzte er sich wieder auf den Stuhl, von dem er soeben aufgestanden war. Daly und er hatten sich während der Ausbildung in Templemore kennengelernt, aber während der eine die Karriereleiter erklomm, hatte sich der andere, der nichts mehr haßte als die Arbeit am Schreibtisch, dem Drängen seiner Vorgesetzten, seiner früheren Frau, ja selbst seiner Mutter widersetzt, und weiter im Feld agiert. Bill Daly war vielleicht der einzige Mann bei der Truppe, der wußte, daß Lynskey hinter seinem Zynismus einen unerschütterlichen Idealismus – für einen erfahrenen Kriminalbeamten alles andere als typisch – verbarg. Abgesehen von ihrer Freundschaft bildete dieser Idealismus die Grundlage der Vorzugsbehandlung durch den Chief Superintendent.

Als die Tür hinter dem letzten Gruppenmitglied ins Schloß gefallen war, wandte sich Daly an seinen alten Mitstreiter. »Was meinst du? Womit haben wir es hier zu tun? Ich sehe einfach keine klare Linie. Glaubst du, daß die Informationen des Nachrichtendienstes richtig sind?«

»Die ganze Sache ist ein bißchen undurchsichtig; aber wenn du mich fragst«, Lynskey streckte sich und gähnte, »dann haben die beiden Situationen, denen wir uns gegenübersehen, vielleicht doch etwas miteinander zu tun.«

Der Chief Superintendent stieß einen Seufzer aus. »Warum kann nicht einmal etwas einfach sein?«

»Mir erscheint es unbegreiflich, wie man über die ganze Sache ein so vollkommenes Stillschweigen bewahren konnte, wenn der Typ, dessen Haus von den Kanadiern durchsucht wurde, wirklich ein so hohes Tier ist. Bisher habe ich in den Zeitungen nicht die kleinste Meldung darüber entdeckt.«

»Sie haben einfach den günstigsten Augenblick gewählt. Er scheint momentan im Urlaub zu sein. Und was den zweiten Teil der Sache, die uns interessiert, betrifft, hat das FBI schon immer ein Talent für die Identifizierung von staatsgefährdenden Individuen gehabt. Wenn sie behaupten, daß es in der Stadt eine neue Gruppierung gibt, dann trifft das zu. Und wie du sehr wohl weißt, haben sie ein paar von ihren eigenen Leuten bereits vor einer ganzen Weile unter Beobachtung gestellt.« Der Chief Superintendent machte eine Pause. »Ich wünschte, wir besäßen in bezug auf das Abhören von Telefonen dieselbe Handlungsfreiheit wie sie ...«

»Sorgen macht mir«, Lynskey betrachtete die Decke, »die Frage, wer sie von hier aus mit Informationen versorgt. Mich stört ihr Timing. Es erscheint mir ein bißchen allzu passend, daß Irland plötzlich zum internationalen Lieblingsthema wird, vor allem, da – hm – Operation Omega kurz vor dem Abschluß steht!« Es machte ihm Spaß, Daly mit den phantasievollen Namen aufzuziehen, die er problematischen Aktionen verpaßte.

Daly jedoch schluckte den Köder nicht, sondern dachte gründlich über Lynskeys Worte nach. »Es gibt keinen Beweis dafür, daß irgend jemand sie von hier aus mit Informationen versorgt.«

»Erscheint es dir nicht auch ein wenig auffällig, daß diese Gruppe – wenn wir überhaupt auf der richtigen Spur sind und es eine Vereinigung ist – urplötzlich genau in dem Augenblick, in dem unser VIP aus England die verrückte Idee hat, uns zu besuchen, Betriebsamkeit entfaltet?« Lynskey sah seinen Boß fragend an. »Und daß sie sich dabei ausgerechnet an Drogendealer hängen – die hier jeder kennt?«

»Ich hasse das Königshaus, weißt du das?« Der Chief Superintendent sprach voll echter Leidenschaft.

»Also bitte!« Lynskey zog die Brauen über seiner langen Hakennase hoch, so daß er ein wenig einem überraschten Adler glich. »Du kannst es dem armen alten Großohr ja wohl kaum verübeln, daß er eine ernst gemeinte Einladung annimmt. Und gib ruhig zu, daß deine sogenannte Operation Omega ein wunderbarer Test für dein Talent als Sicherheitschef ist.«

»Hoffentlich bleibt es tatsächlich bei einem Test.« Daly zupfte an seinem Ohr, was er stets bei dunklen Gedanken zu tun pflegte.

»Also bitte, Joxer, laß den Kopf nicht hängen. Du weißt sehr wohl, warum unsere Politiker so versessen darauf sind, unseren Freund zu begrüßen. Fototermine, ein paar nette Schnappschüsse, wie man sich die Hände schüttelt und Geschichte schreibt, und so. Tut dem angeschlagenen Image unseres werten Premierministers durchaus gut. Ganz zu schweigen von unserer teuren Präsidentin.«

»Warum nimmst du an, daß es hier eine undichte Stelle gibt? Ich habe alles vollkommen geheimgehalten.«

»Bei deinen Fernsehdetektiven nennt man das den siebten Sinn.« Lynskey grinste ihn fröhlich an.