Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: CurioVox

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Französisch

« Dans le ciel de 14-18, il n’y avait pas de seconde chance : vaincre ou tomber. »

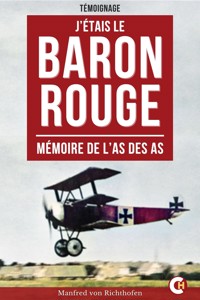

Avec 81 victoires confirmées, Manfred von Richthofen, plus connu sous le nom de Baron Rouge, demeure l’as des as de la Première Guerre mondiale. Pilote d’exception, meneur d’escadrille et figure de légende, il raconte ici lui-même son parcours, de ses débuts dans la cavalerie jusqu’à ses combats aériens les plus célèbres.

À travers ses mémoires, on découvre l’homme derrière le mythe : un cavalier devenu aviateur, un stratège froid mais aussi un jeune officier passionné de chasse et d’adrénaline. Ses récits de missions, d’affrontements aériens et de rencontres marquent par leur intensité et leur réalisme. Mais ce témoignage est aussi une plongée psychologique dans l’esprit d’un pilote de chasse, confronté chaque jour à la mort dans les cieux meurtriers de la Grande Guerre.

"J’Étais Le Baron Rouge : Mémoire de l’As des As" est bien plus qu’un récit militaire : c’est un document historique unique, écrit par l’un des plus grands héros – et adversaires redoutés – du conflit. Un texte indispensable pour tous les passionnés d’aviation, d’histoire militaire et de récits de guerre authentiques.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Manfred Albrecht, Freiherr von Richthofen, né le 2 mai 1892 à Breslau et mort le 21 avril 1918 à Vaux-sur-Somme, est un aviateur allemand devenu une légende de l'aviation de la Première Guerre mondiale. Issu d'une famille de l'aristocratie prussienne, son père était major au 12e régiment des Uhlans.

Le plus brillant des aviateurs allemands de 14-18, il abattit 80 ou 81 avions ennemis selon les sources, record absolu de la Première Guerre mondiale. Connu en France sous les surnoms de "Baron rouge", il pilotait un triplan Fokker peint en rouge écarlate qui terrorisait les aviateurs alliés.

En avril 1917, surnommé "Avril Sanglant", il abattit 21 avions alliés, dont quatre en une seule journée. Reconnu pour sa tactique prudente et méthodique, ses compétences en combat aérien, son leadership et son charisme impressionnèrent autant ses alliés que ses ennemis.

Ses mémoires, rédigées peu avant sa mort, constituent un témoignage unique sur l'aviation de combat et l'esprit chevaleresque qui animait encore les as des deux camps.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 312

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

© CurioVox

Bruxelles - Paris

http://www.curieuseshistoires.net

Les éditions CurieusesHistoires vous invitent à découvrir des milliers d’histoires fascinantes sur https://www.curieuseshistoires.net et à nous rejoindre sur Facebook et tous les autres réseaux sociaux pour encore plus de contenus captivants ! Collection dirigée par Louis-Jourdan Leclercq.

ISBN : 9782390840022 – EAN : 9782390840022

Toute reproduction ou adaptation d’un extrait quelconque de ce livre par quelque procédé que ce soit, et notamment par photocopie ou microfilm, est interdite sans autorisation écrite de l’éditeur.

Manfred von Richthofen

J’Étais Le Baron Rouge Mémoire De L’As Des As

Introduction

Manfred von Richthofen a été le plus brillant des aviateurs allemands durant la Première Guerre mondiale. Il a abattu quatre-vingt-un avions ennemis. Ses escadrilles, les escadrilles rouges où servaient aussi son frère Lothar et son cousin, ont remporté plus de victoires que n’importe quel autre groupe aérien allemand. Lui-même finit par être abattu le 21 avril 1918, dans la Somme.

La réputation de Manfred von Richthofen était telle qu’il fut le seul pilote allemand auquel les Britanniques ont réservé des funérailles solennelles. Les correspondants des plus grands journaux français et anglais y ont assisté. Ceux-ci ont consacré de nombreux articles à ses combats et à sa mort.

Son Journal de Guerre est un document de tout premier plan, non seulement pour les épisodes de guerre qu’il rapporte, mais surtout pour sa contribution à l’étude psychologique du pilote isolé, élément rare, durant la Première Guerre mondiale.

JOURNAL DE GUERRE

Ma famille

Jusqu’à ce conflit, les Richthofen ne s’étaient intéressés que moyennement à ce qui se passait autour d’eux.

A part quelques fonctionnaires, ils vivaient sur leurs terres.Mon grand-père s’était établi dans la région de Breslau et de Strigau. Le reste de la famille avait suivi.

Un des cousins de mon grand-père a été le premier Richthofen à être général.

La situation était la même dans la famille de ma mère, née Schickfuss et Neudorf : peu de militaires, tous propriétaires terriens.

En 1806, un frère de mon arrière-grand-père Schickfuss trouva la mort au combat.

En 1848, durant la Révolution, un Schickfuss vit un de ses plus beaux châteaux la proie des flammes.

En fait, le plus haut grade jamais atteint avait été celui de capitaine de cavalerie, de réserve.

Chez les Schickfuss, comme chez les Falckenhausen – du côté de ma grand-mère -, on s’adonnait à deux passions : l’équitation chez les Falckenhausen et la chasse chez les Schickfuss, comme mon oncle Alexandre, frère de ma mère, qui a beaucoup chassé en Afrique, à Ceylan, en Norvège et en Hongrie.

C’est mon père qui, le premier, a eu l’idée d’embrasser la carrière militaire.

Il rentra très jeune au corps des cadets puis servit au 12euhlans.

On ne pouvait imaginer soldat plus consciencieux, mais, atteint de surdité, il dut prendre une retraite anticipée. Il avait contracté ce handicap en sauvant un de ses hommes lors d’une baignade de chevaux : il n’avait pas voulu quitter son service malgré qu’il soit trempé et frigorifié.

Ma génération compte, elle, plus de militaires. Chaque Richthofen capable de porter les armes est sous les drapeaux.

J’ai perdu ainsi six de mes cousins, de grades différents, tous dans la cavalerie, dès l’entame de la guerre de mouvement.

Je tiens mon prénom d’un grand-oncle, Manfred, qui fut aide- de-camp de l’Empereur, commandant des gardes du corps en temps de paix, commandant d’un corps de cavalerie lorsqu’il y avait la guerre.

Quelques mots encore sur ma jeunesse : je suis né le 2 mai 1892, époque où mon père servait au régiment de cuirassiers du corps N°1 à Breslau. Nous habitions alors Kleinburg.

Jusqu’à mes neuf ans, on me mit dans un établissement privé, puis ensuite, durant une année à l’école de Schweidnitz et, plus tard, à l’Ecole des Cadets de Wahlstadt. A Schweidnitz, j’étais considéré comme un enfant du pays.

A l’Ecole des Cadets, je me suis préparé à ma carrière actuelle et j’ai rejoint ensuite le 1eruhlans.

Dans ce livre, j’ai raconté les événements qui se sont déroulés au cours de ma vie.

L’autre aviateur du nom de Richthofen est mon frère Lothar, décoré de l’ordre « Pour le Mérite ».

Mon plus jeune frère est encore au corps des Cadets et aspire, lui aussi, à se distinguer tandis que ma sœur, comme il se doit pour toutes les dames de la famille, soigne les blessés.

Séjour à l’Ecole des Cadets

(1903-1909 Wahlstadt, 1910-1911 Lichterfeld)

Je suis rentré à l’Ecole des Cadets comme élève de sixième. Je n’en étais pas enthousiaste, mais c’était le désir de mon père et on ne me demanda pas mon avis.

La stricte discipline et le règlement n’étaient pas toujours faciles à avaler et je ne m’intéressais pas spécialement aux études. Je n’ai jamais été un phénix, travaillant juste assez pour passer d’une classe à l’autre.

Cela me paraissait suffisant : un « assez bien » répondait à mon ambition. J’aurais considéré une meilleure note comme de l’arrivisme.

Conséquence de cette façon de voir les choses, je n’étais pas très apprécié par mes « tortionnaires ».

Par contre, j’aimais beaucoup le sport : la gymnastique, le football, etc., j’en raffolais et il n’y avait pas d’exercice à la barre fixe que je ne pouvais pas réussir. Je reçus d’ailleurs quelques prix attribués par le commandant de l’école.

Il faut dire aussi que j’étais un peu casse-cou. C’est ainsi qu’avec mon ami Frankenberg j’ai grimpé au sommet de la tour de l’église bien connue de Wahlstadt pour y accrocher un mouchoir au paratonnerre.

J’ai encore en mémoire la difficulté que nous avons éprouvée à progresser le long de la gouttière du toit.

Dix ans plus tard, lors d’une visite que j’ai rendue à mon jeune frère, j’ai eu la surprise de voir que le mouchoir était toujours accroché là-haut.

Mon ami Frankenberg a été la première victime de la guerre que j’ai eue sous les yeux.

J’ai trouvé mon séjour à Lichterfeld fort plaisant. Nous étions moins à l’écart du monde et nous commencions à vivre un peu plus comme des hommes.

Les plus beaux souvenirs que j’en ai gardés sont ceux des grands carrousels et des courses où je rivalisais fort souvent avec le prince Frédéric-Charles. Il remporta quelques prix dans la course à pied, au football…

J’étais son adversaire, mais ma forme physique n’atteignait pas la sienne.

Entrée à l’armée

(Pâques 1911)

Il était temps d’être incorporé dans l’armée. Après avoir passé mon examen d’aspirant, je suis parti immédiatement pour le service et j’ai rejoint le régiment de uhlans N°1 : « Empereur Alexandre III ».

J’avais choisi ce régiment parce qu’il était basé dans ma chère Silésie et que j’y avais quelques relations qui me l’avaient chaudement recommandé.

Le service correspondait exactement à mes désirs. Que rêver de plus pour un jeune militaire que de servir dans la cavalerie ?

Je ne m’appesantirai pas sur mon temps d’Ecole de guerre qui me rappelait trop le Corps des Cadets qui ne m’avait pas laissé de souvenirs impérissables.

J’y vécus pourtant une histoire amusante.

Un de mes professeurs avait fait l’acquisition d’une belle bête, une forte jument. Elle n’avait qu’un seul défaut : son âge. Elle avait quinze ans, mais, malgré ses jambes un peu fortes, elle sautait encore très bien.

On l’appelait « Biffy ». Je l’ai souvent montée.

Environ un an plus tard, mon capitaine, von Tr. qui était un grand sportif, fut de retour au régiment et m’annonça qu’il avait acheté un sauteur fabuleux. Nous étions tous impatients de voir cet animal « hors du commun » qui portait le nom peu usité de… « Biffy ». Je ne pensais évidemment plus à la vieille jument de mon professeur de l’école de guerre.

Un beau jour, on vite arriver cette « merveille » : quel fut mon étonnement de voir la bonne vieille « Biffy » figurer dans l’écurie de von Tr. ! Elle avait changé plusieurs fois de propriétaires et son prix avait fortement grimpé. Mon professeur l’avait achetée pour quinze cents marks et von Tr., un an plus tard, avait dû débourser trois mille cinq cents marks, pour une bête qui était supposée avoir…huit ans.

« Biffy » n’a plus remporté de course d’obstacles, mais son parcours n’était pas terminé : elle a été tuée dès le début du conflit.

Débuts dans la carrière d’officier

(Automne 1912)

Je reçus enfin l’épaulette d’officier. Je crois n’avoir jamais connu de sensation d’orgueil aussi intense que le jour où l’on m’a appelé « mon lieutenant ».

Mon père m’offrit une très belle jument que l’on avait nommée « Santuzza ». Une pure merveille. Infatigable. Elle marchait en tête du peloton avec une extrême docilité.

J’ai découvert qu’elle avait d’évidentes dispositions pour le saut, j’en ai donc fait un cheval d’obstacles. Elle sautait de façon fantastique. Avec elle, j’ai « survolé » une haie d’un mètre soixante de haut.

Un de mes camarades, von Wedel, qui, avec son cheval « Fandango », avait remporté quelques beaux prix, me prodigua encouragements et précieux conseils.

Nous nous entraînions tous deux pour un concours de saut en hauteur et pour une course d’obstacles en terrains divers à Breslau.

« Fandango » tenait une forme éblouissante et « Santuzza » faisait beaucoup d’efforts et réalisait du bon travail. J’espérais des résultats intéressants.

La veille d’embarquer, je ne pus m’empêcher de franchir une dernière fois les obstacles de notre piste. Glissade. « Santuzza » se meurtrit légèrement l’épaule et moi je m’en tirai avec une luxation de la clavicule.

Durant l’entraînement, je forçais ma jument à un travail de vitesse. Quelle ne fut pas ma surprise de la voir battue par le pur-sang de von Wedel !

Une autre fois, durant les Jeux olympiques de Breslau, je montais un très bel alezan. Aux deux tiers de la course d’obstacles, il tenait encore la forme et je pouvais espérer la victoire.

Devant le dernier obstacle, je m’aperçus qu’il devait s’y passer quelque chose d’étonnant, car une foule s’y était rassemblée.

En moi-même je pensai : « Courage, ça va aller » et entamai à toute allure la digue sur laquelle avait été établie une haie.

Le public me faisait signe de ralentir mon allure, mais je ne voyais et n’entendais plus rien. Mon alezan bondit au-dessus de la haie et, à mon grand étonnement, fila vers la rivière, sauta par-dessus le parapet. Cheval et cavalier disparurent dans les flots. « Félix » en sortit d’un côté et Manfred de l’autre.

Au pesage, après la course, le constat fut fait que je n’avais étonnamment pas perdu les deux livres habituelles, mais qu’au contraire, j’en avais gagné dix. Personne ne s’aperçut, Dieu merci, que j’étais trempé comme une soupe.

Je possédais également un excellent cheval d’armes. Cette pauvre bête devait tout faire : courses sur le plat, courses d’obstacles, concours de saut, prendre la tête du peloton. En un mot, je lui avais tout appris.

C’était ma brave « Fleurette » qui remporta avec moi quelques jolis succès.

Le dernier fut le prix de l’Empereur en 1913. Nous fûmes les seuls à franchir tous les obstacles sans aucune faute.

Il m’arriva aussi une aventure qui restera sans doute inégalée. Je galopais dans une lande quand, tout à coup, je fis « la » grosse chute : mon cheval s’était pris le pied dans un terrier de lapin. Résultat : clavicule cassée. Je parcourus néanmoins les soixante-dix kilomètres restants à cheval, sans aucune faute et je terminai la course dans le temps imparti.

Ouverture des hostilités

Dans tous les journaux, on ne parlait plus que d’histoires de guerre.

Mais, depuis quelques mois, nous étions habitués à tous ces bruits et nous avions si souvent bouclé nos cantines que, forcément, nous n’y croyions plus.

Etant les plus proches de la frontière, nous nous y attendions d’autant moins que nous étions « l’œil de l’armée » comme mon chef nommait jadis les patrouilles de cavalerie.

La veille au soir de « l’état de préparation à la guerre renforcé », notre escadron était détaché à dix kilomètres de la frontière. Nous étions au mess et nous jouions un peu. L’ambiance était très gaie et aucun d’entre nous ne pensait à la guerre.

Il est vrai que l’arrivée de la mère de Wedel nous avait surpris quelques jours auparavant. Elle était venue de Poméranie pour voir une fois encore son fils avant qu’il ne parte pour la guerre.

Nous ayant trouvés de fort bonne humeur et convaincue de ce fait que nous ne pensions pas à la proximité d’un conflit, elle n’avait pas pu s’empêcher de nous offrir un déjeuner très copieux.

Nous faisions beaucoup de bruit quand, soudain, la porte s’ouvrit.

Le comte Kospoth, conseiller provincial de Oels fit son apparition sur le seuil. Son visage était blême.

C’était une vieille connaissance et nous le reçûmes joyeusement. Il nous livra le but de son déplacement qui était de se renseigner en personne à la frontière de la véracité des bruits de guerre mondiale imminente.

Il arriva à la conclusion que « ceux » de la frontière devaient être les mieux au courant et était très étonné du spectacle plutôt pacifique que nous lui donnions.

C’est par lui que nous avons appris que tous les ponts en Silésie étaient gardés et que l’on pensait fortifier certaines villes.

Nous l’avions persuadé qu’une guerre n’était pas possible et la fête battit son plein.

Le lendemain, c’était le début des hostilités.

Nous franchissons la frontière

Nous nous étions habitués aumot « guerre ». Notre régiment de cavalerie n’était-il pas à la frontière ?

Chacun était parfaitement au courant de ce qu’on attendait de lui.

Mais personne ne savait exactement ce qui allait se passer pour commencer.

N’importe quel soldat d’active était heureux de pouvoir faire preuve d’initiative et de savoir.

En tant que jeunes sous-lieutenants de cavalerie, notre rôle était sans doute très intéressant : reconnaissances, pénétrer les arrières de l’ennemi, dynamiter des ouvrages stratégiques, tout cela exigeait d’être à la hauteur.

Mon départ eut lieu à minuit. Je pris la tête de ma patrouille afin d’entrer, pour la première fois, en contact avec l’ennemi.

Mon ordre de mission était dans ma poche. Depuis un an, j’avais pu l’étudier à fond et j’étais convaincu de son importance.

Une rivière délimitait la frontière et je pouvais m’attendre à y recevoir les premiers coups de feu, mais, à mon grand étonnement, je pus franchir le pont sans le moindre incident.

Le lendemain matin, nous arrivâmes sans difficulté jusqu’à l’église de Kielce que je connaissais fort bien grâce à mes randonnées le long de la frontière.

Aucune trace de l’ennemi. Ou alors, il ne nous avait pas remarqués et c’était très bien ainsi.

Que faire pour que les villageois ne se doutent de rien ? J’eus l’idée d’emprisonner le pope. On le sortit de chez lui, l’air complètement ahuri et on l’enferma dans le clocher de l’église où, après avoir tiré l’échelle, je lui fis comprendre qu’à la moindre réaction hostile de ses ouailles, son compte était bon. Je plaçai également une sentinelle en observation en haut du clocher.

Ma mission était aussi d’envoyer quotidiennement des messages par estafettes. Mais, comme mon peloton de cavaliers s’était dispersé rapidement, je fus dans l’obligation de transmettre moi-même le dernier rapport.

Rien à signaler jusqu’à la cinquième nuit lorsque soudain une des sentinelles arriva en courant jusqu’au clocher de l’église près duquel j’avais mis mon cheval à l’abri. Il me cria : « Les cosaques sont là ! » Il faisait nuit noire, pas une étoile, il pleuvait : on y voyait rien.

Nous emmenâmes nos chevaux en rase campagne en passant par une brèche que j’avais eu la précaution de pratiquer dans le mur du cimetière. L’obscurité était si profonde qu’à cinquante mètres à la ronde nous étions en parfaite sécurité. J’accompagnai, la carabine à la main, la sentinelle à l’endroit où devaient se trouver les cosaques.

En longeant le mur du cimetière, j’atteignis la route. Mais là, ce fut une tout autre histoire : l’entrée du village était pleine de cosaques.

En jetant un œil par-dessus le mur vers l’endroit où ils avaient leurs chevaux, je pus les compter. Ils étaient vingt ou trente, portant des lanternes sourdes, parlant à haute voix, sans méfiance.

L’un d’eux était descendu de cheval et parlait au pope que j’avais libéré la veille. Je pensai que j’avais été trahi et que, dès lors, qu’il fallait faire attention !

Comme je n’avais que deux carabines à ma disposition, il n’était pas envisageable de combattre et je préférai rester caché.

Après quelques heures de repos, les cosaques s’en allèrent.

Je jugeai qu’il était préférable de changer de cantonnement le lendemain matin.

Sept jours plus tard, j’étais de retour à la garnison. Et là, tout le monde me regarda comme si j’étais un revenant, non pas parce que j’avais le visage mal rasé, mais parce que le bruit s’était répandu que Wedel et moi avions été tués aux environs de Kalicz. L’endroit et les circonstances de notre mort étaient parfaitement connus de sorte que toute la Silésie était au courant. On avait été jusqu’à rendre des visites de condoléances à ma mère. Il ne manquait plus que le faire-part dans la presse.

A cette époque se produisit une histoire assez amusante. Un vétérinaire militaire avait reçu la mission de réquisitionner des chevaux dans une ferme isolée qui se trouvait à environ trois kilomètres. Il s’était fait accompagner de dix uhlans.

Il revint tout en émoi et nous raconta sa mésaventure : « nous chevauchions dans des chaumes couverts de meules de blé quand, soudain, j’aperçus, assez loin, une infanterie ennemie. Le sabre au clair, j’hurlai à mes uhlans : « Pointez la lance, chargez, en avant, en avant, hourra ! »

Au quart de tour, mes hommes, le prenant du bon côté, se lancent dans une charge furieuse à travers les chaumes. L’infanterie ennemie se montre et prend la fuite : c’était une troupe de chevreuils que ma myopie m’avait empêché d’identifier.

Il va sans dire que le brave vétérinaire s’entendit longtemps rappeler son aventure.

Je suis envoyé en France

Dans notre garnison, on procéda à notre embarquement. Pour aller où ? A l’ouest, à l’est, au sud, au nord ? Pas la moindre idée.

De nombreuses hypothèses circulaient, mais le plus souvent, nous étions à côté de la plaque.

Cette fois, par contre, nous avions eu le nez fin : c’est pour l’ouest que nous partions.

Nous étions quatre et on nous avait réservé un compartiment de seconde classe. Il fallait suffisamment s’approvisionner en nourriture et en boissons pour un long périple en train.

Nous nous sommes rapidement rendu compte que notre compartiment de seconde classe était bien trop étroit pour quatre militaires et tout leur équipement. Nous avons décidé de nous séparer.

Je pris possession de la moitié d’un wagon de marchandises que je transformai en lieu de résidence et en dortoir. Et j’ai eu raison : au moins, j’avais air et lumière.

Je m’étais procuré de la paille en cours de route et j’avais disposé dessus ma toile de tente, tant et si bien que je dormis dans mon wagon aussi profondément que dans mon lit, à Ostrowo.

Notre voyage se déroula jour et nuit. Nous avons traversé toute la Silésie, puis la Saxe, toujours plus à l’ouest.

Apparemment, on se dirigeait vers Metz, mais même le commandant du transport ne savait pas où nous allions.

Une marée humaine nous attendait à chaque gare, même là où nous ne nous arrêtions pas.

A chaque halte, nous étions accueillis par des hourras et couverts de fleurs. Il faut dire que les uhlans avaient un succès tout particulier.

Peut-être aussi que les gens du train qui nous précédait avaient révélé que nous avions été en contact avec l’ennemi et pourtant nous n’en étions qu’au septième jour du conflit.

Le premier communiqué annonçait que Kalicz avait été pris par mon régiment d’uhlans et le 155e d’infanterie.

Fêtés comme des héros, nous commencions à le croire. Wedel avait dégoté un sabre de cosaque qu’il s’empressait de montrer aux jeunes filles, admiratives. Cela produisait à chaque fois un bel effet.

On finit par débarquer, enfin, à Busendorf, près de Thionville.

Quelque temps avant notre arrivée, le train s’arrêta au plein milieu d’un long tunnel. Ce n’aurait déjà pas été très agréable en temps de paix, mais j’avoue qu’en temps de guerre, c’est encore moins sympathique.

Un petit comique ne trouva rien de mieux que de tirer un coup de fusil, ce qui déclencha une belle fusillade dans le tunnel. Par miracle, il n’y eut aucun blessé et on ne put jamais déterminer ce qui avait provoqué cet incident.

On nous débarqua donc à Busendorf. Il faisait tellement torride que nous avions la crainte de voir tomber nos chevaux.

Les jours suivants, on nous fit avancer vers le Nord, vers le Luxembourg.

Entre temps, j’avais réussi à apprendre que mon frère avait effectué le même trajet que le mien, huit jours avant moi. J’ai même pu repérer sa trace, mais je ne l’ai revu qu’un an après.

Une fois au Luxembourg, personne ne pouvait prévoir quelle serait l’attitude de ce petit pays à notre égard.

Je me souviens d’avoir vu de loin un gendarme luxembourgeois et de l’avoir cerné. Nous voulions le faire prisonnier. Il me dit que si nous ne lui rendions pas immédiatement la liberté, il se plaindrait certainement à notre empereur. Je compris et nous le laissâmes filer.

Nous approchions, avec une certaine crainte, des premières places fortes de Belgique, après être passés par Luxembourg et Esch.

L’avance de notre infanterie, comme en général toute notre division se déroulait comme en temps de paix. On se serait cru en manœuvres.

Nous étions tous très excités

Sur toutes les routes, à gauche, à droite, devant, derrière, progressaient les troupes des différents corps d’armée. On avait l’impression d’un horrible chaos qui fit place, tout à coup, à un déploiement en formation de combat qui fonctionnait à la perfection.

A cette époque, je ne me rendais pas très bien compte du rôle que tenaient nos aviateurs. N’importe quel avion me mettait dans un état indescriptible. Je ne pouvais même pas dire s’il était Allemand ou ennemi et j’ignorais que les appareils allemands portaient une croix et ceux de l’ennemi une cocarde. Nous tirions d’ailleurs indistinctement sur tout ce qui volait. Les vieux pilotes vous diront combien il était pénible d’essuyer les tirs aussi bien d’amis que d’ennemis.

Nous avancions sans nous arrêter, nos patrouilles nous précédant de beaucoup. Nous sommes arrivés ainsi, un beau jour, dans les environs d’Arlon.

Le sentiment que j’éprouvai alors était une grande joie. Celle de traverser pour la seconde fois une frontière. Mais là, il était question de francs-tireurs et d’autres histoires désagréables de ce type.

Un jour, je reçus comme mission d’établir le contact avec notre division de cavalerie. Je parcourus cent dix kilomètres au moins avec ma patrouille au grand complet. Nos chevaux ont accompli alors un exploit remarquable et aucun d’entre eux ne montrait l’un ou l’autre signe de fatigue.

Une fois arrivé à Arlon, je grimpai en haut du clocher de l’église comme les principes du service en campagne nous l’avaient enseigné.

Il n’y avait rien à voir. L’ennemi se trouvait nettement plus loin.

En ces temps-là, nous étions encore relativement insouciants et j’avais pris le risque de traverser la ville en vélo jusqu’à l’église, laissant ma patrouille en dehors de la ville.

Après être descendu du clocher, je fus entouré d’un grand nombre de jeunes gens qui n’avaient pas l’air tendre. On avait chapardé ma bicyclette et je fus, pour le retour, obligé de faire une demi-heure de chemin à pied. Mais je trouvais cela amusant. Je me sentais d’humeur vindicative et en parfaite sécurité avec mon revolver à la main.

Plus tard, j’ai appris qu’un grand nombre de ces habitants qui avaient fort mal reçu notre cavalerie et même nos hôpitaux de campagne avaient été fusillés.

Mon objectif avait été atteint dans l’après-midi. J’appris alors que mon unique cousin Richthofen avait été tué dans cette même région d’Arlon trois jours auparavant.

Le reste de la journée, je la passai avec ma division de cavalerie, participai à une alerte qui s’avéra être fausse avant de rejoindre, tard dans la nuit, mon régiment.

Comment, en patrouille, j’entendis siffler les premières balles

(21-22 août 1914)

L’ennemi occupait une immense forêt dans les environs d’Arlon. Je reçus l’ordre d’en faire la reconnaissance et je partis donc avec quinze uhlans, quasiment sûrs que nous allions rencontrer l’ennemi pour la première fois. Cette mission n’était pas facile, car on ne savait pas ce qu’on allait trouver dans une forêt d’une telle étendue.

Arrivé sur une hauteur, j’aperçus à mes pieds un immense espace de plusieurs milliers d’arpents peuplé d’arbres. C’était une belle matinée d’août. La forêt paraissait faite de paix et de silence. Mes velléités guerrières avaient disparu.

La pointe de l’avant-garde était arrivée à l’orée du bois. Mes jumelles ne m’ayant rien révélé de suspect, il ne restait plus qu’à y pénétrer et à attendre les coups de feu.

La pointe disparut dans un sentier. Je suivais avec un de mes meilleurs uhlans. Nous étions à peine passés devant une maison forestière, qu’un coup de feu retentit, tiré d’une des fenêtres, bientôt suivi d’un autre. La détonation m’apprit que c’était un fusil de chasse et non une arme de guerre. La pagaille envahit la patrouille et je pensai immédiatement à une attaque de francs-tireurs. Tout le monde mit pied à terre et la maison fut cernée très rapidement. Dans une pièce sombre, j’aperçus quatre ou cinq jeunes gens au regard haineux. Le fusil, lui, avait disparu. J’étais fou de rage, mais je n’avais encore tué personne et cet instant s’avéra pénible.

Avec les quelques mots de français que je possédais, j’engueulai copieusement ces individus et menaçai de les fusiller tous si l’auteur des coups de feu ne se faisait pas connaître. A mon air, ils comprirent que c’était sérieux et que j’exécuterais ma menace sans la moindre hésitation.

Je ne sais absolument pas dire comment cela s’est passé, mais mes francs-tireurs ont disparu par la porte de derrière. Je tirai dans leur direction, en vain. La maison était pourtant cernée. On fouilla partout. Rien. Les oiseaux s’étaient envolés. Distraction des sentinelles ?

Après cet incident, on continua notre progression.

Grâce aux traces encore fraîches de chevaux, je pus déduire qu’un fort parti de cavalerie ennemie était passé par là très peu de temps avant nous.

Je fis arrêter la patrouille et haranguai mes hommes. J’eus l’impression que je pouvais compter sur eux et qu’ils feraient leur devoir.

Evidemment, tout le monde était tendu vers une possible attaque, le caractère du Germain le poussant à attaquer l’ennemi où qu’il se trouve.

D’un train soutenu, la patrouille s’élança sur les traces encore fraîches et, après une heure de rude course à travers une vallée très belle, déboucha dans une clairière qui indiquait la fin du bois.

J’étais persuadé que nous allions enfin rencontrer l’ennemi. Mais, malgré ma folle envie d’en découdre, il nous fallait rester prudents.

A droite du sentier que nous parcourions, une paroi rocheuse haute de plusieurs mètres ; à gauche, un petit torrent. Ensuite venait une prairie large d’une cinquantaine de mètres entièrement clôturée de fils barbelés.

La trace des chevaux disparaissait brusquement dans des broussailles, de l’autre côté d’un pont.

La pointe de l’avant-garde étant stoppée par une barricade, je compris que j’étais tombé dans une embuscade. Des mouvements suspects se firent sur ma gauche, dans les taillis, derrière la prairie.

Environ une centaine de cavaliers ennemis avait mis pied à terre. Rien à faire. En face, la route coupée par la barricade ; à droite, les rochers et à gauche la prairie entourée de barbelés. Toute attaque était impossible. Pas le temps non plus de descendre de cheval pour utiliser nos carabines. Une seule solution : battre en retraite. J’aurais pu demander n’importe quoi à mes uhlans, ils l’auraient fait, sauf fuir devant l’ennemi. Certains ont d’ailleurs payé très cher leur courage.

Au premier coup de fusil répondit une terrible et rapide salve venant de l’autre côté de la forêt, à une distance de cinquante ou cent mètres.

Mes uhlans auraient dû se rallier à moi au signal de ma main levée. Voyant que nous étions forcés de tourner bride, je le donnai. Y a-t-il eu une erreur d’interprétation ? Toujours est-il que le reste de la patrouille me croyant en danger accourut à toute allure pour me dégager de là. Et ce dans un étroit sentier de forêt. On peut aisément imaginer la confusion qui s’en suivit.

Les chevaux de deux de mes cavaliers qui formaient la pointe de mon avant-garde, sans doute effrayés par le tonnerre de la fusillade qui se répercutait dans cette gorge étroite, prirent le mors aux dents et bondirent au-dessus de la barricade.

Je pense que ces deux cavaliers ont dû être prisonniers, mais je n’en ai jamais rien su.

J’amorçai un demi-tour et, pour la première fois, donnai des éperons à ma courageuse « Antithésis ».

J’eus toutes les peines du monde à faire comprendre à mes uhlans, qui étaient accourus à mon secours, qu’il ne fallait pas avancer plus loin.

Demi-tour et retraite !

A mes côtés galopait mon ordonnance. Son cheval s’abattit tout à coup, atteint d’une balle. Je bondis au-dessus. D’autres chevaux s’effondrèrent autour de moi. La confusion était innommable.

Je vis seulement que mon ordonnance, coincé sous son cheval, était apparemment indemne, mais n’arrivait pas à se dégager.

L’ennemi nous avait pris avec brio par surprise. Sans doute nous avait-il repérés dès le départ, et, comme c’était souvent l’habitude chez les Français, nous avaient tendu une embuscade pour nous attaquer ensuite.

C’est avec joie que je retrouvai mon ordonnance quelques jours plus tard. Il avait dû abandonner une de ses bottes sous son cheval et avait été contraint de rentrer avec un pied nu.

Il me conta alors comment il avait pu s’enfuir.

Au moins deux escadrons de cuirassiers français étaient cachés dans la forêt. Ils en sortirent pour dépouiller les nombreux cadavres de chevaux et les braves uhlans tués.

Mon ordonnance avait pu s’en tirer indemne. Il avait escaladé la paroi rocheuse et, à cinquante mètres de hauteur, il était tombé totalement épuisé, dans un fourré.

Deux heures après, quand l’ennemi eut disparu, il avait poursuivi sa fuite et, après quelques jours, était parvenu à me rejoindre.

Malheureusement, je n’ai pu obtenir que très peu de renseignements sur le sort de mes camarades.

En patrouille avec Loen

La bataille faisait rage à Virton.

Loen, mon camarade, et moi avions pu reconnaître encore une fois la position de l’ennemi. Nous l’avions poursuivi toute la journée avant de l’approcher. Nous avions pu, dès lors, rédiger un rapport exact.

La question était de savoir si nous devions rejoindre notre corps nuitamment ou s’il fallait ménager nos forces pour le lendemain.

Les patrouilles de cavalerie ont ceci de bien c’est que l’on doit leur laisser une autonomie quasi complète.

Nous avons décidé de rester sur place la nuit, en contact avec l’ennemi et de repartir le lendemain matin.

D’après ce que nous pouvions stratégiquement savoir, l’ennemi battait en retraite et nos troupes le serraient de près : la nuit serait donc relativement tranquille.

Un très joli couvent possédant de belles écuries se trouvait à proximité. Loen et moi décidâmes d’y loger nos patrouilles. Nous avions toutefois été informés que l’ennemi s’était rapproché, le soir, à une portée de fusil.

Les moines furent extrêmement accueillants. On nous donna à boire et à manger à satiété et nous y fîmes honneur.

On dessella les chevaux, tout heureux d’être débarrassés des quatre-vingts kilos qu’ils trimbalaient depuis trois jours et trois nuits.

Nous nous sommes installés comme si nous étions chez de bons amis, un soir de manœuvres.

J’ajoute, entre parenthèses, que trois jours après, plusieurs de nos hôtes se balançaient aux lanternes pour ne pas avoir voulu se dispenser de se mêler à la guerre, mais, ce soir-là, ils s’étaient montrés vraiment charmants.

Après avoir disposé quelques sentinelles, nous grimpâmes dans nos lits en chemise de nuit en priant Dieu de veiller sur nous.

Soudain, au cours de la nuit, la porte s’ouvrit et une sentinelle cria : « Mon lieutenant, les Français arrivent ».

J’étais trop endormi pour répondre quelque chose de valable ; Loen aussi, mais il posa néanmoins cette question sensée : « Ils sont combien ? »- Nous en avons tué deux, répondit la sentinelle, mais impossible de savoir combien il y en a, il fait noir comme dans un four ».

Et Loen de lui dire : « Si d’autres montrent le bout de leur nez, tu nous préviendras ». Et de replonger dans notre sommeil.

Le soleil était levé depuis longtemps quand nous nous sommes réveillés après ce sommeil bienvenu. On nous servit un plantureux déjeuner et nous reprîmes la route.

Durant la nuit, une troupe française avait effectivement longé l’enceinte du couvent. Nos sentinelles avaient tiré, mais il faisait tellement noir qu’il était impossible d’engager un véritable combat.

Nous pénétrâmes dans une riante vallée qui, en fait, délimitait les anciennes positions de notre division, mais nous fûmes très surpris, au lieu de tomber sur les nôtres, de n’y voir que des brancardiers et quelques soldats français.

On se regarda en chiens de faïence. Personne ne songea à faire feu. On se rendit compte que nous nous étions un peu trop avancés dans les lignes ennemies. Heureusement que les Français avaient modifié leur ligne de retraite, sinon nous aurions été faits prisonniers.

Arrivés dans le bourg de Robelmont, où nous avions vu notre infanterie en position, un des habitants que l’on questionnait nous répondit avec un large sourire que les Allemands étaient « partis » (1)

Au détour d’une route, nous avons assisté à une scène plutôt amusante. Une centaine de Français en pantalons rouges qu’on avait rassemblés là brisaient leurs fusils contre un bloc de pierre, sous la garde des grenadiers qui les avaient faits prisonniers.

Nous leur donnâmes un coup de main pour emmener les Français et ils nous révélèrent que, pendant la nuit, nos troupes s’étaient repliées.

L’après-midi bien avancée, je pus rejoindre mon régiment, pas mécontent de ce qui s’était passé durant les dernières vingt-quatre heures.

On s’ennuie devant Verdun

Pour quelqu’un d’aussi remuant que moi, ce que j’ai eu à faire devant Verdun peut être facilement qualifié « d’ennuyeux ».

Au début, je me suis retrouvé dans une tranchée où il ne se passait rien ; ensuite, comme officier d’ordonnance, j’ai cru que j’allais vivre quelque chose d’intéressant. Mais je m’étais royalement trompé. De combattant, je fus limité à un rôle de planqué au service des étapes.

Ce n’était pas tout à fait l’arrière, mais je ne pouvais pas m’approcher de la ligne de front à moins de mille cinq cents mètres.

J’y demeurai des semaines, sous terre, dans un abri chauffé, à l’épreuve de l’artillerie adverse. De temps à autre, on m’emmenait à l’avant.

Ce parcours engendrait une grosse fatigue physique. On montait, on descendait en zigzaguant, on traversait un nombre invraisemblable de tranchées d’approche, des trous pleins de boue, on arrivait enfin à l’avant où ça cognait dur.

En français dans le texte.

Un séjour aussi court parmi les combattants, avec mes os intacts, me

mettait fort mal à l’aise.

C’est à cette époque que l’on commença à « travailler » sous terre.

Nous ne savions absolument pas ce que signifiait exactement construire une galerie ou pousser une sape.

Nous avions pris connaissance de ces noms au cours de fortification à l’Ecole de guerre, mais c’était le boulot du génie et de simples mortels comme nous ne s’y attelaient guère volontiers. Mais là, sur les hauteurs de Combres, tout le monde mettait la main à la pâte, remuait fébrilement la terre. Chacun avait soit une bêche, soit une pioche et se donnait un mal de chien pour se terrer le plus profondément possible.

A certains endroits, les Français ne se trouvaient qu’à quelque cinq pas de nous.

C’était très amusant d’entendre parler les bonshommes, de les voir griller une cigarette. De temps en temps, on se lançait des papiers, on papotait, mais néanmoins on se « cherchait » de toutes les manières, en lançant des grenades, par exemple.

Sur une étendue de cinq cents mètres de chaque côté des tranchées, la forêt dense de la Côte lorraine était fauchée par les balles et les obus tirés sans arrêt. On pouvait difficilement imaginer qu’un être humain pouvait vivre là. Et les troupes de première ligne ne souffraient pas autant que les pauvres qui devaient les ravitailler.

Après ces « promenades » qui se déroulaient en général à la fine pointe de l’aube, commençait pour moi la partie la plus déprimante de la journée : mon service d’officier d’ordonnance, au téléphone.

Durant mes moments de loisirs, je m’adonnai à la chasse, une de mes occupations préférées. Le bois de la Chaussée m’en donnait de multiples occasions. Au cours d’une de mes sorties, j’avais repéré les traces de sanglier qui m’incitèrent à me mettre à l’affût. Les belles nuits de pleine lune avec un tapis de neige sur le sol m’étaient favorables. Je construisis près d’un point de passage « certifié » un siège en hauteur, avec l’aide de mon ordonnance et je m’y installais en soirée.

Je passai ainsi de nombreuses nuits sur les arbres et on m’y retrouvait à l’aube transformé en bloc de glace. Mais c’était rentable. Une laie avait spécialement attiré mon attention. Chaque nuit, elle traversait un étang à la nage pour entrer, à un endroit bien précis, dans un champ de pommes de terre, puis s’en retournait de la même manière. J’étais très intéressé de voir l’animal de plus près et c’est ainsi que je me mis à l’affût au bord de l’étang. Comme si c’était convenu, la laie est venue, vers minuit, prendre son repas nocturne. Je la tirai tandis qu’elle nageait encore et elle aurait coulé si, au dernier moment, je ne l’avais agrippée par une patte.

Une autre fois, je déambulais avec mon ordonnance le long d’une tranchée forestière très étroite quand, soudain, plusieurs sangliers défilèrent sous mes yeux.

Je mis rapidement pied à terre, empoignai ma carabine et allai m’installer quelques centaines de mètres plus loin. Je vis alors se pointer un membre de la troupe, un mâle énorme. Je n’avais pas encore rencontré de sanglier mâle et je fus abasourdi de voir la taille qu’il avait.

Sa dépouille pend à présent dans ma chambre : ce trophée est un bon souvenir.

J’avais pu supporter cette vie durant quelques mois quand, un beau jour, il y eut du remue-ménage dans la cambuse : on avait projeté une petite offensive sur notre front.