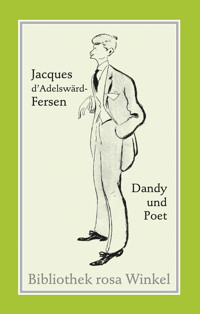

Jacques d'Adelswärd-Fersen. Dandy und Poet E-Book

15,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Männerschwarm Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Jacques d'Adelswärd (1880–1923), der sich nach einem entfernten Ahnen Jacques Fersen nannte, ist als Autor von Romanen und vor allem Gedichten heute weitgehend vergessen; in Bibliotheken sind seine Bücher kaum zu finden, ebenso wenig seine Zeitschrift "Akademos", mit der er 1909 auch für die "Andere Liebe" eine Lanze brechen wollte. Wegen der Veranstaltung erotischer Tableaux vivants (die Presse sprach von Schwarzen Messen) wurde Fersen 1903 zu einer kurzen Haftstrafe verurteilt. Aufgrund dieses Skandals verlies er kurz darauf Paris. Auf Capri errichtete er auf einsamer Bergspitze eine klassizistische Villa, in der er mit seinem Sekretär und Geliebten Nino Cesarini lebte, den er durch viele Künstler verewigen ließ. Als Pariser Dandy und als markante Figur der "homosexuellen Kolonie" auf Capri ist auch er selbst zu einer literarischen Figur geworden (z. B. bei Jean Lorrain und Compton Mackenzie). Die Beiträge in dem mit zahlreichen Abbildungen geschmückten Band sichern die biographischen Fakten (in kritischer Auseinandersetzung mit Roger Peyrefittes Roman-Biographie 'Exil in Capri'), bewerten Fersens literarisches Werk und stellen seine Zeitschrift 'Akademos' vor: Thomas Steinfeld: Jacques d'Adelswärd-Fersen und seine Villa Lysis Will H. L. Ogrinc: Jacques d'Adelswärd-Fersen – Stationen seines Lebens Paul Snijders: Jacques d'Adelswärd-Fersen und seine Zeitschrift "Akademos" Patricia Marcoz: Jacques d'Adelswärd-Fersen als Autor Wolfram Setz: Jacques d'Adelswärd-Fersen, Roger Peyrefitte und andere

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Verlagsinformtion

Jacques d’Adelswärd (1880–1923), der sich nach einem entfernten Ahnen Jacques Fersen nannte, ist als Autor von Romanen und vor allem Gedichten heute weitgehend vergessen; in Bibliotheken sind seine Bücher kaum zu finden, ebenso wenig seine Zeitschrift »Akademos«, mit der er 1909 auch für die »Andere Liebe« eine Lanze brechen wollte. Wegen der Veranstaltung erotischer Tableaux vivants (die Presse sprach von Schwarzen Messen) wurde Fersen 1903 zu einer kurzen Haftstrafe verurteilt. Aufgrund dieses Skandals verlies er kurz darauf Paris. Auf Capri errichtete er auf einsamer Bergspitze eine klassizistische Villa, in der er mit seinem Sekretär und Geliebten Nino Cesarini lebte, den er durch viele Künstler verewigen ließ. Als Pariser Dandy und als markante Figur der »homosexuellen Kolonie« auf Capri ist auch er selbst zu einer literarischen Figur geworden (z. B. bei Jean Lorrain und Compton Mackenzie). Die Beiträge in dem mit zahlreichen Abbildungen geschmückten Band sichern die biographischen Fakten (in kritischer Auseinandersetzung mit Roger Peyrefittes Roman-Biographie ›Exil in Capri‹), bewerten Fersens literarisches Werk und stellen seine Zeitschrift ›Akademos‹ vor

Jacques d’Adelswärd-Fersen

Dandy und Poet Annäherungen

Herausgegeben von Wolfram Setz

Männerschwarm Verlag

Bibliothek rosa Winkel

Band 38

Umschlagmotiv: Karikatur von Moyano

aus: Akademos Nr. 5 (Mai 1909) S. 708

Frontispiz: Jacques d’Adelswärd als Zwanzigjähriger

aus: Ébauches et Débauches (1901)

© 2005 MännerschwarmSkript Verlag, Hamburg

ISSN 0940–6247

© E-Book-Ausgabe 2023

ISBN: 978-3-86300-097-4

Vorwort

Vor hundert Jahren, 1905, setzte Nino Cesarini, den Jacques d’Adelswärd-Fersen im Jahr zuvor in Rom kennengelernt hatte und der ihm bis zu seinem Lebensende verbunden bleiben sollte, den Schlußstein zur Villa Lysis, erbaut an romantisch entlegener Stelle, hoch oben auf einem Felsen, nur wenig unterhalb der Ruinen der Villa Jovis des Kaisers Tiberius. Der Schlußstein enthält neben der nüchternen Information über den Bauherrn einen besonderen Akzent: die Villa war der »jeunesse d’amour«, der ›Jugend der Liebe‹ geweiht. Die Inschrift antwortet gleichsam auf das Motto, das an der stolzen Eingangshalle zu lesen ist: AMORI ET DOLORI SACRUM – ›Geweiht der Liebe und dem Schmerz‹.

Wer heute die renovierte Villa betritt, wird mehr erfahren wollen über Jugend und Liebe, Liebe und Schmerz in einem fernen Leben. Das vorliegende Buch versucht erste Annäherungen an Baron Jacques d’Adelswärd, der sich nach einem Skandal in Paris auf Capri niederließ und dort zum ›Grafen Fersen‹ wurde.

Das Buch ist ein Gemeinschaftswerk; es versammelt Beiträge, die sich aus unterschiedlicher Perspektive Leben und Werk des adligen Dandy und Poeten nähern. Zum Teil sind es überarbeitete und erweiterte Fassungen bereits früher erschienener Artikel, zum Teil wurden sie für dieses Buch verfaßt.

Thomas Steinfeld begab sich für einen Fernsehfilm auf die Spuren von Bruce Chatwin und besuchte die drei eigenwilligsten Häuser auf Capri: die Villa San Michele des Axel Munthe, das rote Haus des Curzio Malaparte – und Fersens Villa Lysis. Will H. L. Ogrinc bemüht sich seit Jahren um die gesicherten Fakten zu Leben und Werk Fersens. Stärker noch als bei den anderen Beiträgen fällt sein Blick immer wieder auf die romanhafte Biographie aus der Feder von Roger Peyrefitte, die seit fast einem halben Jahrhundert weitgehend das Bild bestimmt, das man sich von Jacques d’Adelswärd-Fersen macht. Ogrinc kann neue Details und Zusammenhänge aufzeigen, andererseits aber auch manche Aussagen Peyrefittes dokumentarisch abstützen. Zum erstenmal hat er die ein Jahrhundert lang gesperrten Prozeßakten von 1903 auswerten können. Die Annäherung an Fersen wird erschwert durch die Schwierigkeit, heute überhaupt an seine Bücher zu gelangen (als erste deutsche Übersetzung wird in Kürze der Roman Lord Lyllian erscheinen). Umso willkommener dürfte eine erste Würdigung sein, die Patricia Marcoz im Vorgriff auf eine umfassende Studie zu Fersen als Autor vornimmt. Paul Snijders stellt mit der Zeitschrift Akademos das ehrgeizigste Projekt Fersens vor, das allerdings nur kurz dem Geist der Zeiten trotzen konnte. Im letzten Beitrag habe ich selbst versucht, möglichst viele Stimmen zu sammeln, die im Rückblick auf persönliche Begegnungen oder in unterschiedlichen (literarischen) Zusammenhängen ein Bild des Menschen und Dichters Fersen gezeichnet haben.

Ich danke allen beteiligten Autoren für die Mitwirkung an diesem Buch. Ein echter Teamgeist zeigte sich darin, daß Material und Detailkenntnisse bereitwillig ausgetauscht wurden und alle sich einig waren, in der Abstimmung der Beiträge auch schon mal auf das eine oder andere Detail zu verzichten, um unnötige Parallelen zu vermeiden oder die Argumentation in einem anderen Beitrag stärker abstützen zu können.

Unterstützung kam aus dem internationalen Kreis der Fersen-Freunde; genannt seien Raimondo Biffi (Rom), Jean-Claude Féray (Paris) und Caspar Wintermans (Den Haag). Dank gilt auch der Biblioteca Comunale Popoplare ›Luigi Bladier‹ und der Biblioteca del Centro Caprense Ignazio Cerio sowie dem Centro Archivistico e Documentale in Capri, die den Zugang zu sonst schwer erreichbarer Literatur ermöglichten.

Wolfram Setz

THOMAS STEINFELD

Jacques d’Adelswärd-Fersen und seine Villa Lysis1

Wer so wohnen könnte, mit einem solchen Blick, müßte dem nicht tiefe Zufriedenheit, ja Glück beschieden sein? Auf einem Felsen hoch über dem Golf von Neapel, ganz allein auf einer Klippe zu leben, in einem kleinen Schloß im Stil des französischen Klassizismus, die Zitronenplantagen und Olivenhaine im Rücken. Vor sich nichts als das helle Blau des Himmels, im Hintergrund die grauen Schatten des Vesuvs, der Stadt Neapel, der Insel Ischia. Und das dunkle Blau des Mittelmeers. Schwerelos schien schon dem Anreisenden die Insel Capri im Wasser zu liegen, die beiden Bergrücken, das schmale Tal dazwischen, der Blick über die Weite des Meers vom Dunst gemildert. Gänzlich von allen irdischen Fesseln befreit aber kommt sich vor, wer von einer der Veranden hinausblickt. Ein Springer auf dem Hundertmeterturm könnte so stehen, hell erleuchtet, souverän und ungefährdet, ein Bewohner des ultimativen Ferienhauses.

Doch als dieses Schloß errichtet wurde, war die Freizeit noch kaum erfunden, und die großen Ferien wurden nur selten an den Stränden am Mittelmeer verbracht. Die Insel Capri, damals kahl wie ein gerupftes Huhn, war weniger Sommerfrische als vielmehr Kurort und Asyl vor den Zudringlichkeiten der technischen Moderne. Führende Nervenärzte in den europäischen Metropolen empfahlen einen Aufenthalt auf Capri zur Beruhigung der zerrütteten Geister, und so wurde die Insel nach und nach zu einer zweiten Heimat der internationalen Bohème. Sie baute sich Villen, kreuz und quer, mit Loggien, die eine heroische Landschaft umarmten, mit Terrassen, Gartenstühlen und Weinlauben, eine jede Villa einem Sanatorium ähnlicher als einem privaten Wohnhaus.

AMORI ET DOLORI SACRUM steht in den Stein auf dem Fries über der großen Freitreppe gemeißelt, die einst vom Schloß in den kleinen Park hinausführte. Eine ›heilige Stätte‹ sollte dieses Gebäude sein für die ›Liebe und den Schmerz‹. Der Spruch ist Programm, kitschig bis zum Gänsehautkriegen, und heftig übertrieben: Denn die Schmerzen, die hier gemeint waren, waren nicht von physischer Art. Längst hatte diese Bohème die Tuberkulose vergessen, an der Mimi auf einem eiskalten Pariser Dachboden gestorben war, und hatte sich den nervösen Gebrechen hingegeben: die Damen der Hysterie, die Herren den schwachen Nerven und beide der Schlaflosigkeit.

In einer Villa, die eigentlich ein Sanatorium ist, steckt immer etwas von einem Kloster, allein schon, weil jedes Kloster eine Antwort auf die Schwäche des Menschen sein soll, eine Erlösung von allem, was das Hirn belagert und quälend im Kopf herumgeht. Streng muß ein solches Haus sein, sanft und rein. Und es hat allein zu liegen, damit sich der wimmernde Haufen von widersprüchlicher Moderne in den Schoß der Geschichte zurückjagen läßt. Wer ein solches Haus errichtet, der will die Ewigkeit nicht außerhalb, sondern in der Zeit besitzen.

Gebaut wurde das Haus auf der Klippe von Capri in den ersten Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts von einem jungen französischen Adligen schwedischer Abstammung namens Jacques d’Adelswärd. Und zwar genau gegenüber der Villa des Arztes Axel Munthe, des Vertrauten der schwedischen Königin und gesellschaftlich erfolgreichsten Nervenarztes seiner Generation, der später, im Jahr 1929, einen der großen Bestseller des zwanzigsten Jahrhunderts schrieb: Das Buch von San Michele, eine Huldigung an den nordischen Traum vom Leben im Süden.

Die Freitreppe vor dem Haus von Jacques d’Adelswärd führt ins Nichts, darunter stürzt der Fels mehrere hundert Meter tief ab.

Aber drüben, auf der anderen Seite der Marina Grande, genau gegenüber, steht die Kapelle von San Michele mitsamt der Sphinx, die als Sinnbild des unauflöslichen Lebensrätsels zum Vesuv hinüberschaut. So konnten sich der Schmerz und die Kur, der nervöse Patient und der Diagnostiker der Nervosität, von einer Seite der Bucht von Capri zur anderen grüßen.

Inspiriert von einem Lustschloß, das Marie Antoinette für sich hatte errichten lassen, ist die Villa Lysis des französischen Barons mit ihrem Vestibül, der großen Freitreppe, dem prächtigen Saal, den Loggien und den von korinthischen Säulen gesäumten Terrassen ein Haus wider den Sündenfall der Moderne, wider das Ausfransen der Seele, ein Reservat gegen das von allen Seiten herbeistürmende Neue und dessen Häßlichkeit. Wie unverjährt seit zweitausend Jahren sollte die Architektur dieses Gebäudes sein. Denn es stand einiges auf dem Spiel: die Kunst als letztes und größtes Experiment des Lebens. Und dieses Unternehmen setzte, schon aus praktischen Gründen, eine gewisse Großzügigkeit der Anlage voraus.

Baron Jacques d’Adelswärd, einer der vielen jungen Männer aus dem großen Bekanntenkreis von Marcel Proust, war ein Dandy, der als schlechter Schüler debütiert hatte, sich für keine Berufslaufbahn entscheiden konnte, aber ein königsblaues Automobil der Marke Darracq mitsamt Chauffeur besaß. Er veröffentlichte Gedichte, die mit Versen von wahrhaft erschütterndem Pathos beginnen konnten: »Treize ans, blondin aux yeux précoces, / Qui disent le désir et l’emoi, / Lèvres, ayant je ne sais quoi / De mutin, de vicieux, de gosse.« (›Dreizehn Jahre, blond, mit frühreifen Augen / Die von Begehren sprechen und von Erregung, / Lippen, die ich weiß nicht was haben / Von Meuterer, von Lüstling, von einem Kind.‹) In seinen kleinen Romanen erzählte er kaum verhüllte Geschichten aus dem eigenen Leben, und ein Jahr lang gab er eine eigene Zeitschrift namens Akademos heraus. Das Vermögen hatte er vor allem vom Großvater geerbt, dem Besitzer der großen Stahlwerke von Longwy-Briey in Lothringen.

Im Jahr 1903 wurde Jacques d’Adelswärd-Fersen wegen Verleitung von Minderjährigen zu unzüchtigen Handlungen und Erregung öffentlichen Ärgernisses verhaftet. Er hatte mit Knaben und jungen Männern ›tableaux vivants‹ und ›poses plastiques‹ inszeniert, meist Huldigungen an die Dichtkunst in mehr oder minder antiken Verkleidungen. Zu sechs Monaten Gefängnis, fünf Jahren Aberkennung der Bürgerrechte und einer Buße von fünfzig Francs verurteilt, wollte er sich erschießen, und als ihm das nicht gelang, ersuchte er um Aufnahme in die Fremdenlegion.

Als ihm auch das mißlang, vermutlich wegen seiner schwächlichen Konstitution, gab er Paris auf und ließ sich zusammen mit Nino Cesarini, einem fünfzehnjährigen Bauarbeiter aus Rom, den er als ›Sekretär‹ angeheuert hatte, auf Capri nieder. Er wird das kaum nur getan haben, um auf dieser Insel einen nicht endenden Urlaub zu verbringen. Sondern auch, weil sich mit der kargen Schönheit dieser Insel auch eine Vorstellung von freiwilliger Verbannung verband. Dies sollte ein Ort der Bewährung sein, denn Capri ist eigentlich nicht lieblich, sondern steil und schroff und den Säulen des Herakles ähnlicher als den elysischen Gefilden. Dafür haben wir heute keine Vorstellung mehr, denn die Verbannung ist verschwunden – sie gehört als Strafe der Vergangenheit an, weil sie ein unstrukturiertes Draußen voraussetzt. Der französische Romancier Roger Peyrefitte hat dieser Geschichte in dem Roman L’Exilé de Capri aus dem Jahr 1959 ein schlüpfriges Denkmal errichtet.

Wie apart diese Steigerung ist: vom Selbstmord über die Fremdenlegion zur Künstlerkolonie nach Capri. Für 15.000 Lire erwarb Jaques d’Adelswärd ein Grundstück am äußersten nordöstlichen Zipfel der Insel, eine halbe Stunde Fußmarsch von der Piazzetta entfernt, unmittelbar unter den Ruinen eines Palastes, der von Kaiser Tiberius, einem anderen freiwilligen Exilanten, errichtet worden war. Hier sollte das neue Leben geführt werden, ein Ort war zu prägen, es galt, mit gebieterischer Kraft eine Bühne zu errichten, mit dem gesamten Golf von Neapel als Parkett. Wie von einem kindlichen Trotz getrieben wirkt dieser Rückzug, und doch auf eine Weise frei, die heute gar nicht mehr erreichbar zu sein scheint. Tatsächlich hat dieses Haus etwas von der wie selbstverständlich gewährten Erfüllung eines großen Wunsches: Da hat sich einer etwas ausgemalt, und die Welt hat diesem Wunsch Platz gemacht, sich gleichsam von selber dargeboten, zur Musik von Claude Debussy.

Heute würde man ein solches Unternehmen erstaunlich finden und mit Mißtrauen und Zweifel reagieren, und zwar nicht nur, weil ein solcher Bau gegen alle Prinzipien des Landschafts- und Naturschutzes verstieße, sondern vor allem, weil diese so herrisch auftrumpfende Geste, dieser Versuch, das Leben durch die Kunst zu prägen, ganz einer vergangenen Zeit zugehörig zu sein scheint. Allein schon ein solcher Plan erschiene heute als Größenwahn, unwirtschaftlich, rücksichtslos, egomanisch.

Dabei ist das Muster, nach dem hier einer im ersten Zeitalter der Nervosität zu leben versuchte, nicht vergangen. Im Gegenteil: es hat sich allgemein durchgesetzt, nicht auf dem breiten Sockel eines großen Reichtums, über den nur wenige verfügen, sondern auf den schmaleren Stellflächen der gewöhnlichen Taschengeldempfänger, in der Werbung, im Musikvideo. Es ist zum Gemeingut geworden. Die ›tableaux vivants‹, die lebenden Bilder, die Jacques d’Adelswärd in Paris veranstaltet hatte, waren nicht nur eine moderne, erotisch aufgeladene Reminiszenz an ein Gesellschaftsspiel aus dem 18. Jahrhundert. Sie sind das Grundmuster seiner Existenz – und nicht nur dieses Lebens. Sie sind das Grundmuster aller Reklame, aller Begeisterung für den Stil und aller Hoffnung auf den erfüllten Augenblick.

Denn im ›tableau vivant‹ wird, so legt es der Begriff nahe, die Kunst zum Leben erweckt. Aus dem Entwurf des Lebens als Kunst soll die Kunst als Leben hervorgehen. Etwas Abstraktes, Erdachtes, Erfundenes, Erträumtes soll in die Wirklichkeit treten, im handgreiflichen Sinne wahr werden, praktisch verbürgt und allen Zweifeln schon durch sinnliche Präsenz enthoben. Doch ist es genau umgekehrt. In den ›tableaux vivants‹ werden nicht Bilder lebendig, sondern es erstarrt das Leben zur Pose. Die Erfinder dieses Genres wußten, warum ihre ›tableaux vivants‹ nur ein paar Minuten dauern, nur Pausenfüller sein durften, mehr aber nicht. Sie ahnten, daß der Versuch, das Museum zu verlebendigen, auf die Verwandlung des Lebens in ein Museum hinauslaufen mußte. Am Ende ist es mit den ›tableaux vivants‹ wie mit den nervösen Menschen, die nicht mehr schlafen können: Der Tag hört nicht mehr auf, das Bewußtsein trifft nur noch auf sich selbst, und schließlich ist von einem vernünftigen Menschen gerade noch so viel übrig, daß er sich als vollauf unglückliches Wesen erkennt.

Jacques d’Adelswärd hatte die Beständigkeit seiner lebenden Bilder überschätzt. Das Leben zu zweit wurde langweilig, der angebetete Jüngling wurde ebenso älter wie sein Herr, die eigenhändig vorgenommene Beförderung vom Baron zum Grafen machte wenig Eindruck, die ein wenig willkürlich herbeigeführte Herkunft aus der Familie von Fersen – die den ›schönen Fersen‹, den Liebhaber von Marie Antoinette, hervorgebracht hatte – ebenso wenig. Und am schlimmsten: der Tratsch der Bohème von Capri wandte sich gegen den Exzentriker von der Klippe, das Gerede der Einheimischen sowieso. Im Jahr 1910 mußte der Baron die Insel verlassen, wiederum nach einem Skandal, wiederum nach Veranstaltung von ›tableaux vivants‹ im antiken Kostüm, in Anwesenheit von ausgewählten Mitgliedern der internationalen Prominenz von Capri, dieses Mal veranstaltet in der Grotte Matromania. Er rettete sich ins Opium, in fünf Dutzend Pfeifen am Tag, durfte 1913 zurückkehren und rauchte weiter. Sein letztes schmales Buch mit dem Titel Hei Hsiang (Le parfum noir) handelt von der Leidenschaft für die Sucht.

Im November 1923, 43 Jahre alt, starb Jacques d’Adelswärd-Fersen an fünf Gramm Kokain, die er in einem Glas Champagner aufgelöst hatte, aus Überdruß, aus Angst vor dem Tod – man weiß es nicht. Sein Gefährte Nino kehrte, nach einem Zwist mit der Familie des Barons, nach Rom zurück, wo er einen Zeitungskiosk betrieb und Anfang der vierziger Jahre starb. Das Haus ging an die Familie von Fersens Schwester und hatte danach eine ganze Reihe von privaten Besitzern, und es zerfiel. Noch Ende der achtziger Jahre stieß man, von hinten durch den Garten eindringend, auf ein verlassenes, überwachsenes Gebäude, dessen Decken eingestürzt waren. Doch dann wurde es renoviert, erstrahlte in neuem Glanz, und es liefen Gerüchte um, Giorgio Armani habe das Haus gekauft, dem es dann doch leider an einem Landeplatz für Hubschrauber sowie an einem großen Swimmingpool gefehlt habe. Dann erwarb es der letzte Besitzer, ein Italo-Amerikaner, und kam zwei Monate nach dem Erwerb der Villa 1998 bei einem Verkehrsunfall auf Bali ums Leben.

Im Januar 2001 wurde die Villa Lysis von der Gemeinde Capri übernommen, gegen den Widerstand eines großen Teils der Bevölkerung, die in Versammlungen und auf Flugblättern dagegen protestierte, daß das Haus gekauft werden sollte, obwohl keiner zu wissen schien, wofür es verwendet werden sollte.

Im Jahre 2005, hundert Jahre nach Fertigstellung der Villa, stellt eine kleine Ausstellung den Bauherrn und sein Haus vor. Und vielleicht wird aus der Villa Lysis bald ein Museum, das umfassend über Jacques d’Adelswärd-Fersen und seine Zeit informiert.

WILL H. L. OGRINC

Jacques d’Adelswärd-Fersen – Stationen seines Lebens2

Die ersten Hinweise auf Fersen verdanke ich wie so viele Roger Peyrefitte. Bei der Lektüre seines erstmals 1959 erschienenen Romans L’Exilé de Capri3 gewann ich den Eindruck, daß es sich bei Jacques d’Adelswärd-Fersen nicht um eine fiktive Figur handelt, sondern um eine historische Person, und beschloß, mich näher mit diesem Autor zu beschäftigen, der durch Peyrefittes Roman zum Inbegriff eines bedauernswerten Poseurs geworden ist, dessen Leben einem Melodram gleicht. Ich begann damit, weitere Informationen zusammenzutragen, zumeist aus sekundären Quellen. Meine Neugierde wuchs, als ich einige seiner Werke kennenlernte, die nur schwer aufzutreiben sind. In der Königlichen Bibliothek in Den Haag stieß ich auf einen Gedichtband, zwei Romane und die Zeitschrift Akademos, die er 1909 herausgegeben hat. Es war mir auch möglich, eine private Auswahl seiner Gedichte näher zu analysieren, die ein belgischer Sammler der Dr. Edward Brongersma Stiftung vermacht hat.4 Die Begegnung mit diesen Texten war für mich wie eine Offenbarung, zeigten sie doch, daß Fersen sehr viel energievoller und ernster und weniger frivol war, als er in Peyrefittes Roman und in anderen Quellen gezeichnet wird.

Bald wurde mir klar, daß Peyrefitte nur einen guten Roman schreiben wollte, und als Romanschreiber war er nicht an die strengen Erfordernisse einer Biographie gebunden. Mancher Historiker empfindet es als eine Niederlage, wenn ihn der Mangel an Quellen zum Schweigen verurteilt. Andere, die weniger von Skrupeln geplagt sind, sehen in den Lücken der Überlieferung eine gute Gelegenheit, ihre Einbildungskraft spielen zu lassen. Als Mediävist weiß ich, daß der Mangel an Quellen für eine ganze Epoche typisch sein kann, und so muß man das Beste machen aus dem, was zur Verfügung steht. Als schmerzlich empfinde ich es allerdings, wenn – wovon noch zu reden sein wird – primäre Quellen zwar vorhanden sind, der Zugang zu ihnen aber erschwert oder gar verwehrt wird.

Bei der Spurensuche nach dem historischen Jacques d’Adelswärd-Fersen erwies sich Peyrefittes Roman trotz allem als sehr hilfreich. Immer wieder war ich erstaunt über die geschickte Balance, die er zwischen einer gut lesbaren Geschichte und trockenen biograpischen und bibliographischen Angaben zu halten weiß. Man muß zugeben, daß er mit dem ihm zur Verfügung stehenden Material verantwortungsbewußt umgegangen ist. Der Eindruck verstärkt sich noch, wenn man auch die überarbeitete Fassung von 1974 heranzieht. Sie ist an einigen Stellen reicher an Details und bezieht umfangreichere bibliographische Informationen ein als die Erstfassung. Das verrät eine noble Haltung des Autors Peyrefitte gegenüber seinen wißbegierigen Lesern.5

Peyrefitte hat für seinen Roman umfangreiche Nachforschungen angestellt. Er besorgte sich Fersens Werke,6 machte sich mit den sekundären Quellen vertraut und besuchte die Orte, an denen Fersen gelebt hat; er sprach mit Familienangehörigen und anderen, die den Dichter persönlich gekannt hatten. Diesen Anstrengungen verdankt es der Roman, daß ihm historische Authentizität zuerkannt wird – nicht ganz zu Unrecht, aber auch nicht ganz zu Recht, wie sich immer wieder zeigt.

Daß Peyrefitte keine historisch korrekte Biographie schreiben wollte, ergibt sich auch aus einer Äußerung Jean-Paul Sartres, mit dem Peyrefitte 1958 auf Capri über sein Buch sprach. Sartres Einschätzung hat Peyrefitte offenbar geteilt: ›Das Thema Homosexualität ist sehr interessant, und es gibt Ihnen Gelegenheit, das Bild einer dekadenten Gesellschaft zu zeichnen.‹7 So stellt der Roman eine brillant formulierte Verzerrung dar, die teilweise mehr über Peyrefitte und seine Zeit offenbart als über Fersen und seine Zeit. Der Roman ist eine schwule Klatschgeschichte über einen Teil der Gesellschaft an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert: Wer trieb es mit wem oder hätte es mit wem treiben können? Der Held findet sich inmitten ›notorischer‹ Homosexueller des Fin de siècle und der Belle Epoque, deren einzige Triebfeder Promiskuität zu sein scheint. Dabei hat Peyrefitte wohl seine Welt der 1940er und 1950er Jahre allzu sehr auf d’Adelswärd-Fersen und seine Zeit projiziert.8

Es geht dabei nicht darum, ob die Homosexuellen einer bestimmten Epoche sich stärker oder weniger stark von ihrer Sexualität haben leiten lassen, sondern darum, daß die Umstände, sich für Promiskuität zu entscheiden, um 1900 oft andere waren als um 1950. Diese Unterschiede enthält Peyrefitte seinen Lesern vor; er verzichtet darauf, Informationen über die Mentalität der Menschen um 1900 zu vermitteln, die dazu beitragen könnten, sie besser zu verstehen. Jacques d’Adelswärd-Fersen ist für Peyrefitte nicht mehr als ein ›Phänomen‹, eine Karikatur mit nur wenigen persönlichen Charakterzügen. Über die Persönlichkeit des Jacques d’Adelswärd-Fersen breitet er allzu oft nur ein maliziöses Schweigen. Nur wenig erfährt man von dessen langem Ringen um die Frau und den Knaben, um Hetero- und Homosexualität, das alle seine Werke prägt. Eines aber ist auch in Peyrefittes Roman klar und eindeutig: Fersens Vorliebe galt dem heranwachsenden Jugendlichen.

Ein wichtiger Einwand gegen Peyrefittes Roman bezieht sich auf die Art und Weise, wie er Jacques d’Adelswärd-Fersen mit dem Schicksal berühmter homosexueller Zeitgenossen verknüpft. Damit wollte er vielleicht einen Ausgleich schaffen dafür, daß er seinen Helden so unbestimmt zeichnete; der historisch interessierte Leser aber muß stets auf der Hut sein. Das berühmteste Beispiel: Peyrefitte läßt Fersen (und seinen angeblichen Mentor Robert de Tournel) anwesend sein, als es 1897 im Hotel Quisisana auf Capri zu einer Konfrontation zwischen einer Gruppe englischer Touristen sowie Oscar Wilde und Lord Alfred Douglas gekommen sein soll.9 Fersen bewunderte Wilde, läßt ihn als ›Harold Skilde‹ in seinem Roman Lord Lyllian auftreten und veröffentlichte in seiner Zeitschrift Akademos einen Essay über die ›Verherrlichung der Jungfrau‹ in Oscar Wildes Salomé,10 es gibt aber nicht die Spur eines Hinweises darauf, daß Fersen und Wilde einander jemals begegnet sind.

Wer den authentischen Spuren des Jacques d’Adelswärd-Fersen folgt, muß sich mit verstreuten Informationen zufrieden geben, die zusammengefügt werden müssen, wie Archäologen ihre Tonscherben zusammensetzen. Einige sind dabei recht zweifelhafter Natur, andere wahrscheinlich falsch zugeordnet, und viele fehlen noch. Das Bild, das so entsteht, ist (und bleibt wohl) an vielen Stellen von Vermutungen bestimmt.

Der Großvater: Renauld-Oscar d’Adelswärd

Aus: Svenskt biografiskt lexikon 1 (1918)

Laut standesamtlicher Eintragung wurde Jacques d’Adelswärd am 20. Februar 1880 um 13.30 Uhr geboren.11 Über Jacques’ Mutter, Louise Emilie Alexandrine Vührer (1855–1935), wissen wir nur, daß sie aus einer katholischen Elsässer Familie stammte und ihr Vater, Thomas Michel Alexandre Vührer, 1867 in Paris die Zeitung Le Soir begründete.12

Kraftwerk Herserange, daneben das ›Schloß‹ der Familie d’Adelswärd (Sammlung W. H. L. Ogrinc, Utrecht)

Auf väterlicher, protestantischer, Seite kann die Familie bis zu Baron Georges Axel d’Adelswärd zurückverfolgt werden, einem schwedischen Offizier, der 1793 von den Franzosen gefangengenommen und in Longwy inhaftiert wurde. Er blieb in Frankreich und heiratete eine Tochter des Notars Bernard.13 Einer ihrer Söhne war Jacques’ Großvater Renauld-Oscar d’Adelswärd (1811–1898), der 1832 französischer Staatsbürger wurde und 1843 Amélie Steiner heiratete.14 Nach einer erfolgreichen militärischen Karriere, die er 1844 aus gesundheitlichen Gründen beendete, begründete er die Stahlindustrie in Longwy-Briey und bescherte so der Region Wohlstand. 1848 wurde er Abgeordneter in der Nationalversammlung in Paris, wo er mit Victor Hugo Freundschaft schloß. Nach dem Staatsstreich von 1851 mußten er und Victor Hugo für kurze Zeit ins Exil auf die Insel Jersey gehen.

Der ›schöne‹ Fersen

(Gemälde von P. Dreuillon)

Von Renauld-Oscars Sohn Axel d’Adelswärd (1847–1887), Jacques’ Vater, gibt es kaum mehr als die Nachricht, daß er an Gelbfieber starb: am 10. Juli 1887 auf dem Handelsschiff »Olinde Rodrigues« auf dem Weg von Colón nach La Guayra, kurz vor der Ankunft in Venezuela.15

Bei der Frau, die Jacques’ Urgroßvater heiratete, soll es sich nach Peyrefitte um eine Kusine von Hans Axel von Fersen (1755–1810) gehandelt haben.16 Dieser ›schöne Fersen‹ (»le beau Fersen«) spielte nicht nur in der schwedischen, sondern auch in der amerikanischen und französischen Geschichte eine Rolle.

Als Adjutant von General Rochambeau kämpfte er mit den französischen Truppen im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, in Frankreich wurde er zum Vertrauten der Königin Marie Antoinette und organisierte für die königliche Familie die (gescheiterte) Flucht nach Varennes (1791). In Schweden stand er in der Gunst des 1792 ermordeten Gustav III. und des 1809 zur Abdankung gezwungenen Gustav IV. Er wirkte als Botschafter und Präsident der Universität Uppsala und wurde 1801 zum Reichsmarschall ernannt. 1810 wurde er in Stockholm bei der Beisetzung des gewählten, aber noch vor der Krönung gestorbenen Königs Christian von Augustenberg ermordet, weil eine aufgebrachte Menge ihm die Schuld am Tod des Königs gab.17

Diesem »Maréchal de Fersen« widmete »Baron Jacques d’Adelswärd« 1901 seine ›Träume aus sechzehn Jahren‹ in dem Gedichtband Chansons légères (»A l’Aïeul, au Maréchal de Fersen, ces rêves de seize ans. J. A.-F.«) – und dessen Namen verband er spielerisch mit seinem angestammten Namen d’Adelswärd, um beide auf jede nur denkbare Weise zu kombinieren.18 Nimmt man nur seine Bücher, so begegnen folgende Namensformen (wobei das schwedische Adelswärd oft zu Adelsward wird): Baron Jacques d’Adelswärd (Chansons légères, 1901), Baron Jacques d’Adelswärd-Fersen (Ébauches et Débauches, 1901), Jacques d’Adelswaerd-Fersen (Notre-Dame des Mers mortes, 1902; Hei Hsiang, 1921), Jacques d’Adelswärd-Fersen (Paradinya, 1911), Jacques d’Adelsward (Les Cortèges qui sont passés, 1903), Jacques de Fersen-Adelswärd (Le Sourire aux yeux fermés, 1912), Mr. de Fersen (L’Hymnaire d’Adonis, 1902; Lord Lyllian, 1905), Fersen (Et le Feu s’éteignit sur la Mer ... 1909). Es ist keine klare Linie zu erkennen, aber die Vorliebe für den Namen Fersen ist deutlich, so daß es vertretbar ist, die Kurzform ›Fersen‹ zu verwenden.19 Mit ›Fersen‹ hat er auch die meisten Beiträge in seiner Zeitschrift Akademos gezeichnet. Ein persönliches Zeugnis ist auch das Autograph aus der Sammlung des Barons Charles de Platen, wo unter dem 20. Februar der Schriftzug »Adelswärd Fersen« zu lesen ist.20 So hat er auch mehrere Briefe an den belgischen Autor Georges Eekhoud unterzeichnet,21 ein Porträtfoto widmete er ihm mit den Worten »à George Eekhoud avec toute la ferveur / de Fersen.«22 Dem befreundeten Edouard Deverin gegenüber greift er zum schlichten »Bien cordialement / Fersen«.23 Das ›Fersen‹ konnte zuweilen zu einem schwungvollschlichten oder verschnörkelten ›F‹ werden.24

Norman Douglas, der die ›autobiographische Exkursion‹ in seinem Buch Looking Back anhand von Visitenkarten vorgenommen hat, fand in seinem Kästchen eine Karte mit dem Aufdruck »Le Comte de Fersen«. Die Selbstbeförderung vom Baron zum Grafen ist eng mit Capri verbunden; »comte« erscheint etwa in der Inschrift an der Villa Lysis25 und in der Verfasserangabe (»Comte Jacques de Fersen-Adelswaerd«) zur Ode à la Terre Promise, deren Widmungsexemplar für Edwin Cerio dazu handschriftlich die italienische Variante zeigt: »Conte di Fersen Adelswaerd«.26

Norman Douglas wußte um Fersens Spiel mit den Namen:

... er nannte sich auch Graf Fersen oder von Fersen, Graf Adelswärd Fersen, Graf Fersen Adelswärd oder einfach nur Fersen. Es ist schon komisch, wenn sich jemand nicht entscheiden kann, was sein Name ist. War er überhaupt ein Fersen? Ich bin dem nie nachgegangen. Irgendwie soll er mit dem Freund der Marie Antoinette verwandt gewesen sein, doch hat er sich dazu nie näher geäußert, auch nicht mir gegenüber. Ihm lag aber daran, daß wir an solche Familienbande glauben sollten; sie verliehen ihm einen Nimbus von Rittertum und Romantik, eine ›gloriole‹, wie er es wohl ausdrücken würde.27

Widmung in: Hei Hsiang (1921)

(Sammlung W. H. L. Ogrinc, Utrecht)

Über Jacques’ Jugend wissen wir nur wenig. Bei seiner Geburt war seine Mutter 24 Jahre alt,28 sein Vater 32 Jahre. Jacques’ Vormund wurde nach dem Tod des Vaters Vicomte Audoin de Dampierre, ein Freund der Familie; ihm widmete Fersen den Abschnitt »Un souvenir pour une larme« in Les Cortèges qui sont passés ›in dankbarer Zuneigung‹ (»A mon Tuteur, le Comte A. de Dampierre en affection reconnaissante.«).29

Ferienaufenthalte auf der Insel Jersey mit seinem Großvater waren für Jacques wesentlich interessanter als die langen Aufenthalte während des Sommers auf dem Familienschloß Herserange in der Nähe von Longwy, die höchstens einmal von einem Besuch der Stahlwerke unterbrochen wurden.

Während eines dieser Ferienaufenthalte auf Jersey scheint Jacques eine engere Beziehung zu einem nicht näher bekannten blonden Schüler aus Eton gehabt zu haben. In seinem Gedichtband Chansons légères findet sich das Gedicht »Treize ans«, das diesem Jungen gewidmet ist.30

Treize Ans

Avec tes cheveux blonds et tes grands yeux cernés

Et le hâle saxon de ton joli visage

Je te retrouve ainsi qu’un prince ou bien qu’un page,

Mignard, dans ton Eton de gosse efféminé.

Je te vois au tennis où le jeu des raquettes

Me renvoyait ton rire en place de volant,

C’est parfois dans les prés où très félinement

Tu laissais sur mes mains rouler ta jeune tête.

Mais surtout par les soirs où nous restions tous deux

Par ce dimanche anglais plein de sermons, et pire

Qu’une mort au désert – où tu lisais Shakespeare,

Et où tu me jetais des regards amoureux.

Dreizehn Jahre

Mit deinen blonden Haaren, den großen dunklen Augen,

dem britischen Teint deines schönen Gesichts

bist du für mich wie ein Prinz, noch besser: ein Page,

süß und hübsch in deinem Eton der weibischen Knaben.

Ich seh’ dich auf dem Tennisplatz, das Spiel der Schläger

sendet mir nicht deinen Ball, sondern dein Lächeln,

und zuweilen auf der Wiese, katzengleich,

schmiegst in meine Hände du dein junges Haupt.

Vor allem aber die Abende, wenn wir zwei uns ausruhn

vom englisch-predigtreichen Sonntag, schlimmer

als der Tod in der Wüste – du lasest deinen Shakespeare

und warfst mir zu verliebte Blicke.

Chansons légères S. 120

In derselben Sammlung beschreibt Jacques in dem Gedicht »A Grand-Père« die liebevolle und zugleich distanzierte Beziehung zu seinem Großvater. Die Tatsache, daß er seinen Großvater kaum näher kannte, erklärt er mit dem Umstand, daß er als Junge vor allem damit beschäftigt gewesen sei, die Welt um sich herum zu erkunden, Schmetterlinge zu fangen und Blumen zu pflücken.

A Grand-Père

C’est en rêvant à ton jardin tout plein de fleurs

Ton beau jardin tout plein d’oiseaux et de voix claires

Où je me vois enfant, les mollets nus, rieur,

Que je t’évoque en ces vers, mon bon vieux Grand-Père.

Je ne t’ai pas connu beaucoup, vois-tu, j’étais

Très intéressé par les papillons, la branche

Du grand arbre profond elle aussi m’étonnait,

Je cueillais pour maman des bouquets de pervenche.

...

Une année cependant, je vins en plein mirage

Du printemps; ta maison avait un air joyeux

Et jeune, et ressemblait, rose sous le ciel bleu,

Aux châteaux enchantés qu’on voit dans les images.

Toi, tu marchais v[i]eilli par les chemins montants,

Grand-Père; et les muguets de leurs cloches opaques

A ta venue sonnaient le carillon de Pâques ...

Je venais t’embrasser dans ta barbe d’argent.

Et, vieux lion ému par la caresse frêle

De ta main longuement tu essuyais des pleurs,

Tu me disais: «Va jouer!« Mais mes yeux fureteurs

Devinaient ton chagrin sans voir la mort cruelle ...

Maintenant, c’est fini. Dans un monde lointain

Tu dors sous la veillée des hauts fourneaux en flamme,

Ton regard s’est mêlé à l’azur de ton âme

Comme un dernier bouquet des fleurs de ton jardin.

O Grand-Père! ... Et c’est lui qui parfume la grève

Où errent tristement mes désirs et mon cœur,

C’est ce bouquet touchant plein d’âge et de blancheur

Dont se pare ma Vie et dont revit mon Rêve! ...

An den Großvater

Träumend vom Garten, der ganz voller Blumen,

dein Garten, so schön, voller Vögel und Stimmen,

ich dort als Kind, nackte Beinchen, voll Lachen,

so seh’ ich dich vor mir, mein bester Großvater.

Ich kannte nicht gut dich, du weißt es, ich war

wie vernarrt in die Falter, die Zweige

des Baums, groß und tief, erregten mein Staunen,

ich pflückte für Mama den Strauß Immergrün.

...

Einmal doch kam ich und erblickte das Wunder

des Frühlings; dein Haus stand da, erstrahlte

so jung wie unter blauem Himmel die Rose,

wie ein verwunschenes Schloß auf den Bildern.

Du gingst, alt geworden, auf den steigenden Wegen,

Großvater, Maienblümchen mit zarten Glöckchen

sandten dem Nahenden ihr österliches Geläute ...

Ich kam, um in silberner Bartpracht dich zu umarmen.

Und du, alter Löwe, bewegt vom zarten Streicheln

der Hand, drücktest hinweg deine Tränen,

sagtest: ›Geh spielen!‹ Doch meine Augen, voll Neugier,

bemerkten den Kummer, doch nicht den grausamen Tod

...

Jetzt ist es zu spät, denn in fernen Welten

schläfst du, bewacht von den Flammen der Hütte,

dein Blick ist vermengt mit dem Blau deiner Seele,

wie ein letzter Strauß Blumen aus deinem Garten.

Oh Großvater! ... Er ist es, der Duft gibt der Ödnis,

wo voll Trauer herumirrt mein Sehnen, mein Herz,

dies Bouquet voller Anmut, voller Alter und Reinheit,

mit ihm schmückt sich mein Leben, erwachet mein Traum!

...

Chansons légères S. 156–158

Die meiste Zeit verbrachte Jacques in Paris, zeitweise in Internaten, sonst im Kreis der Familie, die nach dem Tod des Vaters aus der Mutter und zwei Schwestern bestand: Germaine Juliette Fernande (1884–1973)31 und Jeanne Yvonne Marguerite, genannt Solange (1886–1942).32

An seinen jüngeren Bruder Renold, geboren am 18. Mai 1881 und schon knapp acht Monate später am 11. Januar 1882 gestorben,33 erinnert sich Jacques in einem zärtlichen Gedicht »A mon frère Renold«. Es ist wohl kein Zufall, daß auch der deutlich mit autobiographischen Zügen ausgestattete Titelheld seines Romans Lord Lyllian den Namen Renold trägt. Und schon in seinem Venedig-Roman Notre-Dame des Mers mortes weint Jacques de Liéven um seinen »petit frère« Renold (S. 215).

A mon frère Renold

Il était rose et blond et frêle,

Il pesait bien peu dans les bras,

Et trébuchait à chaque pas

Comme s’il lui manquait des ailes.

Il était doux et calme et sage,

Meilleur qu’un ange du Bon Dieu;

Son oeil d’enfant était si bleu

Qu’on eût dit le ciel en images.

Il était triste et nostalgique

Du paradis dont il venait,

Sur ses lèvres n’erra jamais

Qu’un sourire presque mystique ...

Il était rose et blond et frêle;

La mort l’a volé, en passant;

Il est tombé tout doucement

Comme un oiseau replie ses ailes! ...

An meinen Bruder Renold

Er war rosig und blond und zerbrechlich,

lag auf den Armen so leicht,

er stolperte bei jedem Schritte,

als fehlten ihm gar noch die Flügel.

Er war so süß, still und weise,

mehr noch als jeder Engel von Gott,

seine Kinderaugen hatten die Bläue,

wie sie auf Bildern der Himmel uns zeigt.

Er war so traurig, voll Sehnsucht

nach dem Paradies, von dem er uns kam,

auf seinen Lippen spielte doch immer

ein Lächeln, das mystisch fast war... .

Er war rosig und blond und zerbrechlich,

der Tod nahm ihn mit, nebenbei,

er sank dahin ganz sachte,

so wie ein Vogel die Flügel wohl schließt ...

Chansons légères S. 95–96

Jacques’ Jahre auf der höheren Schule waren bestimmt durch einen höchst mühsamen Weg durch angesehene Pariser Bildungseinrichtungen: das Collège Sainte-Barbe-aux-Champs, das Lycée Michelet in Vanves, das Lycée Janson-de-Sailly, das Collège Rochefort und die École Descartes.34 Das Collège Sainte-Barbeaux-Champs hatte sein Großvater wegen der bis 1460 zurückreichenden Geschichte der Schule ausgesucht. Die Gründe für die raschen Wechsel von Schule zu Schule bleiben im Unklaren. Die Ausbildung dürfte in allen ziemlich gleich gewesen sein, der autoritäre Unterrichtsstil sich nur in Nuancen unterschieden haben. Im Prozeß von 1903 sagte Jacques aus, seine Mitschüler hätten ihn als ›Mädchen‹ verspottet und er sei entsetzt gewesen, als sie ihn in ein Bordell mitgenommen hätten; danach habe man ihn als ›dummen Jungen‹ bezeichnet.35 Vielleicht lassen sich die vielen Wechsel am ehesten durch Jacques’ Charakter erklären. Gemessen an dem, was man zur damaligen Zeit von einem Schüler erwartete, dürfte er wohl ein schwieriger Schüler gewesen sein. Er hatte von bestimmten Dingen durchaus seine eigenen Vorstellungen, war wohl ein wenig egozentrisch, nonkonformistisch und lehnte sich auf gegen leere Autorität.36 Ein schönes Beispiel für seine Erinnerungen an die Internatszeit ist das Gedicht »Innocence«.

Lycée Janson-de-Sailly (1991). Foto: Dré Leyten

Innocence

Dans le dortoir tout bleu et dans les lits tout roses,

Nos petits cœurs d’enfants ont entr’ouvert leurs ailes,

Des rêves nébuleux ignorant la névrose,

Les ont fait palpiter comme des tourterelles;

Sur les yeux endormis, sur les menottes closes,

La veilleuse fragile a posé sa lumière,

Et les lèvres grisées d’une chaste prière,

Nos petits cœurs d’enfants savent que Dieu leur cause.

Parfois comme un accord de viole lointaine,

Tremblant sur la douceur de ces candides choses,

Un frisson, un soupir enfantin se promène

Dans le dortoir tout bleu et dans les lits tout roses.

Unschuld

Der Schlafsaal war blau, uns’re Betten ganz rosa,

unsere Kinderherzen öffneten leicht ihre Flügel,

Träume voll Schatten, doch ganz ohne Angst noch,

ließen sie pochen wie bei Turteltauben.

Auf die schlafenden Augen, die gefalteten Händchen

warf eine schwache Lampe ihr Licht,

und die Lippen trunken von unschuld’gen Bitten,

wußten die Herzen, mit ihnen ist Gott.

Zuweilen ein Ton, wie von fern eine Geige,

zittert ganz sacht auf der Süße der Dinge,

ein kindlich Erbeben, ein Seufzen steigt auf,

im Schlafsaal, der blau, in den Betten, die rosa.

L’Hymnaire d’Adonis S. 118

Auf brillante Weise zeichnet er die Langeweile während der Studierstunden in einem Gedicht, das ebenfalls den Titel »Treize Ans« trägt.37

Treize Ans

Treize ans, blondin aux yeux précoces,

Qui disent le désir et l’émoi,

Lèvres, ayant je ne sais quoi

De mutin, de vicieux, de gosse.

Il lit; dans la salle ils sont

Tous penchés à écrire un thème,

Lui seul dans un coin lit quand même,

Des vers de Musset, polissons;

Le pion passe, vite il se cache,

Semblant travailler avec feu,

À quelque devoir nébuleux,

Très propre, soigné et sans tache,

Puis calmé, le moment d’après,

Reprend tout rose sa lecture,

Se met à changer de posture,

Pour être de l’ombre plus près;

Coule ses mains, sans qu’on devine,

Dans sa poche percée d’un trou,

Et là longuement fait joujou,

Rêveur de voluptés félines!

Dreizehn

Dreizehn Jahre, blond und frühreife Augen,

in denen Unruhe und Verlangen blitzen.

Lippen, die etwas haben, ich weiß nicht was,

von Aufruhr und Laster und Jugend.

Er liest; die andern im Saale schreiben,

gebeugt über ihre Aufsatzhefte.

Er aber liest, in einer Ecke,

Gedichte von Musset voller Anzüglichkeiten.

Der Aufseher naht, schnell versteckt er sich

hinter feurigem Arbeitseifer

an einer schwammigen Schulaufgabe,

gewissenhaft, voller Ernst und ganz ohne Kleckse.

Wieder in Ruhe gelassen, greift er sofort

erneut zu dem Buch, mit geröteten Wangen.

Vorsichtig ändert er seine Haltung,

rutscht etwas mehr in den Schatten.

Seine Hand wandert, keiner merkt es,

in die Hosentasche mit dem Loch,

dort treibt er gemächlich sein Spiel,

träumt von schnurrenden Wonnen.

L’Hymnaire d’Adonis S. 136–137