Japanische Märchen Update 1.1 E-Book

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Machandel Verlag

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Moderne Märchen

- Sprache: Deutsch

Was passiert, wenn ein Kind der Götter entführt wird und die Polizei nach ihm suchen soll? Wie kann der spukende Geist in einem Bürogebäude in Tokio zur Ruhe kommen? Welche Missverständnisse sind vorprogrammiert, wenn eine Schülerin einem Baumgeist Geschenke macht? Wofür lassen die Bewohner eines japanischen Dorfes nächtelang ihre Felder mit der "Schwarzen Barbara" von Heino beschallen? Was verbirgt die wunderschöne Geisha, die in Kioto das Kirschblütenfest feiert? Diese Kurzgeschichten verraten es Ihnen – und noch einige Geheimnisse mehr. Wenn Sie Götter, Geister und Dämonen nicht scheuen, wenn edle Samurai, geheimnisvolle Kurtisanen, weise Shinto-Priester und gefährliche Yakusa-Mitglieder Sie faszinieren, sollten Sie unbedingt dieses Buch lesen, den Abschluss unserer zwölfbändigen Reihe moderner Märchen-Interpretationen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

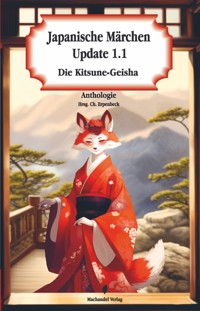

Japanische Märchen Update 1.1

Die Kitsune-Geisha

Anthologie

Hrsg. Charlotte Erpenbeck

©Machandel Verlag 2023

Vorwort:

Ein kleiner Hinweis: Dieses Buch ist KEIN Kinderbuch!

Karl Albrecht Heise20.10.1868 - 1930

Karl Albrecht Heise war zwar einer der Ersten, die japanische Märchen in Europa veröffentlichten, aber bei weitem nicht der Einzige. Japan hat uns über Jahrhunderte hinweg fasziniert und gefesselt.

Es ist eine andere Welt, eine Welt mit fremdartigen Ungeheuern, Werfüchsen anstelle von Werwölfen, hochgeachteten Kurtisanen, kriegerischen Männern und Frauen und einer Kultur, die Ehre manches Mal wichtiger nimmt als das Leben.

Wie immer waren diese Märchen und Sagen lediglich Vorlagen. Sie finden hier keine Nacherzählungen, sondern eigenständige, moderne Kurzgeschichten, in denen in Europa lebende Autoren zeigen, wie sie diese fremde Welt empfinden.

Als Besonderheit innerhalb der Märchenreihe finden Sie im Anhang des Buches auch eine kleine Wörter-Liste mit Übersetzungen oder Erklärungen einiger in diesem Buch vorkommenden japanischen Begriffe.

Leider wird mit diesem Band auch die Märchen-Update-Reihe des Machandel Verlags vorerst ihr Ende finden. Durch die immens gestiegenen Druckkosten lassen sich weitere Bände finanziell nicht mehr vertreten, und um weitere Bände nur als Ebooks herauszubringen, sind mir die Märchen-Updates zu wertvoll.

Als kleinen Ausgleich dafür ist dieses Buch etwas umfangreicher ausgefallen als die früheren Bände. Sie erhalten hier vier zusätzliche, ursprünglich nicht eingeplante Geschichten und entsprechend mehr Seiten, damit Sie zum Abschluss noch einmal so richtig in die Märchenwelt hineintauchen können.

Ich wünsche Ihnen viel Lesefreude an dieser Anthologie.

Charlotte Erpenbeck

(Hrsg.)

Tanz der Verlorenen

Hannah Prehsler

Das Rauschen. Klingend wie zu keiner anderen Jahreszeit. Zart. Weich.

Und doch lockend.

Wenn der Wind durch die Zweige der Kirschblüten streicht. Ihnen zuflüstert, sie begrüßt.

Der Duft. Vollkommen wie an keinem Tag davor, keinem danach. Schüchtern. Unschuldig.

Und doch üppig.

Wenn die Sonne sich in die gerade geöffneten Knospen legt. Mit ihnen tanzt, sie weckt.

Frühling.

Der wievielte war es? Ihr hundertster.

Zeit, zu beginnen.

Es war der Tag der vollen Kirschblüte, erinnern sich die Dorfbewohner. Sakura. Jener Tag, als sie sie zum ersten Mal sahen. Sie fiel schon auf, als sie noch mehrere hundert Meter vom Dorf entfernt war, während sie sich den sandigen Weg hinabbewegte, zwischen Gras und Dreck und Einsamkeit. So jung war sie. Ein kleines, verlorenes Ding. Gerade einmal Kind war sie, aber schon mit soviel Lieblichkeit in ihren Bewegungen, als hätte sie ein schweres Bad in Anmut genommen, die jetzt weich auf ihrer Haut, ihren Haaren haftete.

Jeder Dorfbewohner merkte die Stille, die sich über die Hütten legte. Stille – das Geräusch der Aufmerksamkeit, des Ahnens.

Stück für Stück kam sie dem Dorf näher, passierte die ersten Felder, die ihm vorgelagert waren, die ersten Arbeiter, die den Segen der Reisgöttin Inari ernteten.

Schritt für Schritt setzte sie unbeirrt, einen vor den anderen, mit nur einem Ziel, dem Okya, dem Wohnhaus der Geishas. Verträumt wirkte sie auf ihrem Weg, als wäre nicht nur ihre Schönheit nicht von dieser Welt, sondern ihr ganzes Wesen. Leichten Fußes war sie, wie eine schleichende Katze und doch tänzelnd, als würde die noch unschuldige Freude des Kindes sie tragen.

Vor der gewählten Tür angekommen, musste sie nicht klopfen. Sie wurde geöffnet, als hätten die Bewohner ihr Nahen gespürt. Als hätten sie gewusst, dass sie eines Tages eintreffen würde. Heute. Der Tag, an dem der Duft der Kirschbäume das Dorf zudeckte und das kleine, fremde Mädchen in einen Schleier der Süße hüllte.

„Meine Kleine, was willst du?“, fragte die Mutter des Hauses, als sie in der Tür stand und auf das Mädchen hinabblickte.

Fest schaute dieses ihr in die Augen. Ohne Zögern, ohne Furcht, und Entschlossenheit färbte ihre helle Stimme, als sie erwiderte:

„Ich bin auf der Suche nach einer Onesan für mich. Einer großen Schwester, die mich auf dem Weg meiner Ausbildung begleitet. Ich habe mich viel umgehört und der Wind flüsterte mir, dass es hier die beste gibt. Ich will noch heute zu einer Maiko werden. Meine Jahre der Ausbildung durchleben und an deren Ende als Geisha aus Euren Türen treten. Mein Alter ist am heutigen Tage gezählt bis zum sechsten Jahre, dem sechsten Monat, dem sechsten Tage. Heute beginnt mein Weg der Ausbildung zur Geisha. Soweit ehrwürdige Mutter es erlaubt und mich in ihr Haus, ihre Familie einziehen lässt.“ Mit diesen Worten verbeugte sich das Mädchen tief, aber voller Würde vor der Mutter der Geishas.

Diese stockte. Wer war dieses Kind? Klein und jung, wie die anderen unerfahrenen Tölpel, die hinter dem Hof im Dreck spielten, aber mit der Zunge einer wohlgesitteten Gelehrten und der Aura der heiligen Statuen im Tempel.

Eine Ehrfurcht, eine Furcht spürte die Mutter in sich aufsteigen vor dieser kleinen, zarten Person, und doch wurde sie von ihr so sehr in Bann gezogen, dass sie die Tür nicht einfach wieder zufielen ließ, wie sie es schon so oft getan hatte. Vor so vielen erwartungsvollen, hoffenden Gesichtern, die bei ihr einziehen wollten. Denen sie nicht weiter Gehör schenkte, weil sie nicht zu den besten gehörten. So sprach ihre Intuition und die sprach immer die Wahrheit. Nur die nahm sie auf. Die Besten.

„Wie heißt du, meine Kleine?“, fragte sie das fremde Kind.

„Mein Name ist oft vergessen oder niemals gewusst. Wer ich bin, wer ich war, es sind nur Schatten. Nur was ich sein werde ist gewiss. Geisha. Doch ein Mensch, der läuft, muss auch gerufen werden. So nennt mich Ushinatta.“

Die Mutter trat zur Seite.

„Gut, Ushinatta-san. Tritt ein. Ab heute bist du eine Maiko. Es liegt an dir, ob du dich in ein paar Jahren in eine Geisha verwandelst.“

Bei dem Wort der Verwandlung huschte ein Schimmern durch die Augen des Mädchens. Diese Augen ... tief schwarz wie die all ihrer Schwestern, aber mit einem feinen, bronzefarbenem Ring um sie herum. Augen so tief, dass man darin ertrinken hätte können.Ushinatta. Die Verlorene. Keinen anderen Namen hätte sie dem Mädchen geben wollen.

Die Blütenwolken der Bäume wurden von Blättern durchbrochen, zwischen die sich wiederum Früchte setzten, bis die Kälte alles vertrieb und sich starr auf die kahlen Äste legte. Wachgekitzelt von der Wärme der späten Wintersonne wagten sich die ersten Vorboten des nächsten Frühlings heran. Ein Jahr war vergangen und weiter wurden aus Tagen Wochen, aus Wochen Monate, aus Monaten Jahre.

Fünf an ihrer Zahl. Fünf Jahre der harten Arbeit, der strengen Aufsicht, des ewigen Lernens.

Das kleine Mädchen war herangereift. Es war gewachsen, die Formen ihres Körpers begannen sich zu wandeln, um den ersten Zügen des Frauseins entgegenzuschreiten. Wenn sie sich zur Musik bewegte, zeichneten sich schon die ersten Zeichen ihrer Brüste ab, schmiegte sich die Taille schon sinnlich an den weichen Stoff des Kimonos, legte sich der Hals schon verführerisch an das Licht. Das Kind stand an der Schwelle des Frauseins. Aber noch war die Zeit nicht gegeben. Die volle Reife war zu erahnen, aber nur in den ersten Ansätzen. Die Lippen waren schon voll und sinnlich, aber trugen noch zu oft das unschuldige Lachen des Kindes. Die Wangenknochen zeichneten sich schon ab, aber erröteten noch zu leicht durch die Unschuld. Die Bewegungen, mit noch mehr Anmut getränkt als schon vor den Jahren, strahlten diese ihren Bewunderern entgegen, wussten aber noch nicht, das Staunen ihrer Betrachter zu fangen.

Aber die Maiko schminkte sich schon lange nicht mehr nur die untere Lippe rot, wie es zu Beginn der Ausbildung getan wird. Auf beide Lippen legte sie sich die satte Farbe, strich sich die Oshiroi, die weiße Paste der Geishas, über Gesicht und Nacken, dass nur das Muster der zwei Striche im Nacken blieb. Nackte Haut, die die Reize der jungen Haut des Kindes offenbarte.

Sie war noch so jung, doch sie hatte alle Künste erlernt, die man von ihr verlangte. Der Tanz, die Konversation, das Spiel der Tsuzumi, der Handtrommel. Und noch mehr, oh soviel mehr noch!

In jeder Bewegung, jedem Wort, jedem Blick lag soviel Anmut, soviel Kraft und Verführung! Sie merkte, wie ihr die Bewohner des Dorfes nicht mehr nur mit Erstaunen nachblickten. Es war Ehrfurcht auf ihren Gesichtern zu lesen, Verlangen und Sehnsucht. Dabei war sie gerade erst dabei, das Kind abzulegen. Nein. Es war zu früh. Sie durfte noch nicht eingehen auf die stummen Bitten in den Augen der Anderen, wenn sie sich leicht und wiegend an ihnen vorbeibewegte. Sie durfte noch nicht fangen, auch wenn ihr süßer Duft schon lockte.

Noch war sie keine Frau, aber sie war doch schon Geisha. Ihre Ausbildung war vollendet und in den Augen der Mutter des Okiya las sie so vieles. Sie las den Stolz. Sie las die Freude. Sie las aber auch hier das Verlangen, das Wollen, das Begehren. Und spürte in sich selbst die Verachtung aufkommen. Spürte wie sich Enttäuschung in ihr ausbreitete. Über die Schwäche der Menschen, dass sie allem so leicht verfallen.

All die Menschen – sie waren so naiv. So schlicht. Sie würde sie schon noch kosten, die einfachen Gemüter der Menschen. Ihre Unwissenheit schmecken, ihre Leichtgläubigkeit auflecken.

Noch nicht. Es war zu früh. Sie hatte nicht ihre volle Reife erreicht und was wäre es für eine Verschwendung, hätte sie ihre Kraft zu früh aufgebraucht. Hätte sie ihr Können nicht ausreifen lassen und wegen gieriger Ungeduld nicht um das Äußerste gekämpft.

Zu früh. Noch.

Sie hat die Enttäuschung ihrer Mutter nicht von deren Gesicht küssen können, als diese am nächsten Morgen das leere Bett erblickte. Sie hat nicht erlebt, wie der Nebel des frühen Morgens sich auch in deren Herz einnistete, um dort als Trauer weiterzuleben. Sie war schon auf der anderen Seite der Berge, weit getragen von dem gleichen Weg, den sie einst entlanggekommen war.

Um zu reifen. Zu erblühen. Zu warten.

Es war eine neblige, kalte Nacht. Die Straßen waren leer, die Bewohner haben den Schutz des Heimes gesucht. Niemand bemerkte sie, als sie zurück in das Dorf kam. Zurück. Nach zehn Jahren. Würden sie sich an sie erinnern können? Könnten sie anders? Ihre Schönheit, auch wenn nur im zarten Knospenansatz, war schon damals, als sie das Dorf verließ, unvergleichbar gewesen.

Doch nun, zur vollen Reife herangeschwollen, würde sie die Menschenherzen spielen lassen, als hätte sie sie an seidenen Fäden aufgehängt.

Sie klopfte an die Tür des Heimes, welches sie vor so vielen Monden verlassen hatte.

Die Tür öffnete sich einen Spalt breit. Nur das Licht der Sterne beleuchtete das Gesicht, das im Rahmen erschien. Doch sie erkannte ihre alte Lehrmeisterin, auch wenn sie älter geworden war. Kleiner, schwächer war sie und Falten zeichneten ihr Muster auf die Haut. Und auch sie wurde erkannt. Trotz all der Zeit. Unvergessen.

„Ushinatta-san“, hauchte die Mutter ihr entgegen und schickte ihr mit dem zu Nebel gewordenem Atem all ihre Sehnsucht, Bewunderung, all ihre Liebe und Ergebenheit entgegen.

Der Ruf ihrer Schönheit lief schneller durch die Täler, als die Vögel sie überfliegen konnten. Schon bald kamen von fern die reichsten Männer, in der Hoffnung, sie mit ihren Gaben tanzen zu lassen. Es kamen einfache Bauern, in der Hoffnung, im Vorbeigehen nur einen schnellen Blick von ihr erhaschen zu können. Es kam jeder, der schon allein durch die Schilderungen ihrer Schönheit innerlich von der Sehnsucht zerrissen wurde.

Aber sie tanzte nur selten. Sie entschied für wen. Kein Reichtum konnte sie überzeugen, ihren Körper in Geschmeidigkeit zu wiegen. Keine Schönheit konnte sie dazu bringen, diese mit ihren Blicken der Verführung an sie heranzulocken. Sie entschied, für wen sie tanzte und sie entschied sich für Kraft. Für Jugend. Für Männer und Frauen in ihren kraftvollsten Jahren.

Alleine. Nie war sie mit mehr als einer Person zugegen, wenn sie tanzte, dass sie in Zweisamkeit von Sehnsucht, Anmut und Leidenschaft umhüllt werden konnte.

Und wie sie tanzte! War sie ohnehin schon eine makellose Schönheit, so gipfelte diese in ihrem Tanz ins Unermessliche.

Mit dem Erwählten zog sie sich hinter die Vorhänge zurück und entzündete die Räucherstäbchen. So lange würde ihr Tanz dauern. Bis das Stäbchen erlosch. Der Rauch umspielte, liebkoste sie, während sie sich bog, drehte, spannte. Ihre Formen schienen eigenen Rhythmen zu folgen. Ihre Haut fing das Mondlicht und ließ ihre Zartheit von ihm kitzeln. Die Musik legte sich auf ihre Bewegungen und wurde eins mit ihnen. Rauch, Musik, Licht, Körper. Alles schien gleich zu atmen, alles schien eins zu sein. Sie bestand nur aus Weichheit und Harmonie und trotzdem war die Kraft ihres Körpers in jede ihrer Bewegungen gezeichnet.

Kaum war die Hälfte des Stäbchens zu Rauch geworden, hatte ihr Zuseher schon alles vergessen. Die Zeit, die Welt, sich selbst. Es gab nur noch sie. Ihre Anmut, ihren Körper, ihr Gesicht. Oh, dieses Gesicht! Die vollen, roten Lippen. Die hohen, schmalen Wangen. Und die Augen. Schwarz und tief wie das Meer bei Nacht. Umgeben von dem Ring aus Bronze, als hätte sie sich mit dem Gott der Schönheit vermählt.

Es war das letzte, was er sah, als sie sich zu ihm legte. Als sie ihn mit Sehnsucht zudeckte und er die Erfüllung auf ihren Lippen schmeckte. Als die Begierde erlöst war in dem Moment, als ihr Körper auf dem seinen war.

Es war soviel mehr noch, als er je zu träumen gewagt hätte. Es war Erfüllung. Es war Erlösung. Es war alles. Dann war nichts mehr. Für ihn. Als sie sich von ihm löste. Ihr Haar richtete, nach ihrem Kimono griff. Die Kraft spürte. Die neue, fremde Kraft. Gestohlen. Geraubt. Und doch so stark. So unendlich stark. Sie spürte, wie die Jahre in ihr wuchsen. Leben! Neues Leben, das alte nochmals verlängert.

Sie strich dem noch warmen Körper neben sich liebevoll über das Gesicht. Eine Geste des Danks. Sie streute eine Handvoll Kirschblüten über den Körper, Zeichen für die Zerbrechlichkeit und Schönheit des Lebens. Welch Ironie. Das Richtige für diese Narren. Die sich ihrer Schönheit erlegen fühlen, aber in Wahrheit von ihrer Überlegenheit verführt werden. Naiv sind sie. Nicht kühl und berechnend wie sie, immer auf Beutezug.

Sie ging, ohne sich umzuwenden. Genug neues Leben hatte sie diesem geraubt, sie würde erst wieder in ein paar Jahren tanzen.

Sie hatte es schon bei dem letzten gemerkt. Es wurde schwieriger. Sie war immer noch so schön, dass der Himmel weinte, wenn er sie erblickte, auch wenn die Sonne schien. Aber immer öfter kamen ihre wahren Züge durch. War da nicht das leise Knurren gewesen, als sie küssen wollte. Ein Fletschen der Zähne anstatt eines Lächelns. Kleine Irritationen nur, doch sie musste achtsam werden.

Sie hat ihn gesehen, den Schatten, als sie tanzte. Es war ihr Schatten. Ihr wahrer. Er hat sich aus den Tiefen ihrer Seele herausgegraben, wo sie ihn all die Jahre verborgen hatte. Doch nun ist er frei und wenn sie ihren Körper in die Bewegungen des Rauchs legt, um mit ihm zu den Melodien der Nacht zu tanzen, sieht sie den Fuchs. Schwarz wie ihre Seele tanzt er über den Boden, die Wände entlang, zeichnet ihre Bewegungen nach, aber zeigt dabei ihr wahres Wesen.

Kitsune.

Es war das siebzehnte Dorf. Sie musste sie nun nach jedem Tanz, jedem Opfer verlassen. Zu schnell kam das Flüstern.

Yokai. Ungeheuer.

Kitsune gao bijin. Fuchsgesichtige Schönheit.

Kitsune. Fuchs.

Naive Tölpel! Flüstern – mehr konnten sie nicht. Die Angst ließ ihre Stimmen hauchen. Sie ließ ihre Taten stocken. Ihr Denken verfaulen.

Auch der wiederkehrende Regen bei Sonnenschein half ihr nicht, unbemerkt zu bleiben. Fuchshochzeit, so nannten sie es. Wer sollte der Gemahl sein? Das Leben? Der Tod?

Nicht nur von Dorf zu Dorf musste sie schneller ziehen, auch der Tanz musste schneller beendet werden. Mittlerweile waren ihr sechs Fuchsschwänze gewachsen, die sich selbst unter dem Kimono kaum noch verbergen ließen. Allein mit ihrem Erwählten, musste sie den Tanz oft abbrechen, um sich mit gebleckten Zähnen auf ihr Opfer zu stürzen, hatte dieses doch ein Stück rotes Fell aufleuchten sehen. Sie vergrub sich oft in die Kehle, um dem Entsetzen Einhalt zu gebieten und der Raub des Lebens wurde eher mit Gewalt, als durch einen Akt der körperlichen Liebe entrungen.

Wieder hatte sie ein Leben geraubt, wieder hatte sie dem ihren mehrere Jahre zugefügt. Doch sie fühlten sich schwach und leer an. Sie fühlte es. War sie auch immer noch so schön, sie spürte, dass die Energie ihres Seins fahl wurde.

Ausgemergelt fühlte sie sich. Verloren, müde. Verfault.

Sie ertappte sich, wie sie sich immer öfter wunderte, wie es wohl dem toten Körper zu ihren Füßen erging. War es Erleichterung? Friede? Nichts?

Und sie spürte selbst etwas, was sie sonst nur die anderen fühlen ließ. Sehnsucht.

Doch ihre war unerbittlich, kalt. Es war die Sehnsucht nach Erlösung, nach einem Ende. Einfach aufhören. Keine Leere mehr spüren, keine Kraftlosigkeit, keine Unruhe. Einfach nichts. Aber sie konnte nicht. Zu viele Leben hatte sie gestohlen, zu viele Jahre gesammelt.

Sie wollte ins Wasser gehen. Vom Berg fallen. Vom Schnitt des Messers rot gefärbt werden. Nichts. Nichts half. Nichts konnte sie erlösen.

Sie zog den Kimono fest um ihre Taille und richtete sich ihre Katsura. Wie froh war sie, dass die schwarze Perücke Teil der Geisha-Tracht war, mischten sich doch zunehmend mehr und mehr rote Strähnen in ihr schwarzes Haar. Das Fuchsfell kam zurück.

Der Fuchs kam aber die Geisha blieb. Seit dem sechsten Jahr, dem sechsten Monat, dem sechsten Tage ihres Menschen-Daseins. Sechs sechs sechs. Die Dämonen waren damals gerufen worden. In ihrem hundertsten Jahr des Fuchses.

Sie legte die Kirschblüten auf den reglosen Körper und küsste die noch warme Stirn. Es war kein Kuss der Liebe, keiner der Reue, keiner des Dankes. Es war der Kuss des Neids. Als sie den Vorhang zur Seite schob, hielt sie noch einmal inne, drehte sich um, betrachtete die Leiche. Ihre Augen waren gezeichnet von der Sehnsucht.

Das Rauschen. Verklingend im kalt werdenden Körper. Zaghaft. Schüchtern.

Ein Nachklang des Lebens.

Wenn der Tod schon nach dem Fleisch greift. Sich drin verkrallt, es faulen lässt.

Der Duft. Noch der eines Menschen, aber bald atmet man Verwesung. Süß, dick.

Endgültig.

Wenn der letzte Rest Leben ausrinnt. Von ihr aufgeleckt, verzerrt wird.

Opfer.

Das wievielte war es? Ihr hundertstes.

Zeit, aufzuhören.

Das Gespenst der Familie Yamanutschi

Isabel Feller

Takumi stand auf der großzügigen Dachterrasse des Büros, die Hände um das Geländer geschlossen, und sog den Ausblick tief in sich ein. Wie aneinandergereihte Ameisenbahnen wirkten die Autos unten auf der Straße. Es begann zu dämmern, in mehr und mehr der umgebenden Hochhäuser flackerten Lichter auf. Bald würde Tokio von einem Neonmeer überzogen sein, das die nächtliche Dunkelheit verdrängte. Er seufzte. Die meisten Menschen fürchteten die Dunkelheit, da sie verschleierte, alles Greifbare wie hinter einer Tarnglocke verschwinden ließ. Takumi selbst faszinierte sie. Denn schließlich rief sie ihn dazu auf, die Dinge genauer zu betrachten, die Sinne zu schärfen, um möglichst viel von der Umgebung wahrzunehmen. Widerstrebend löste er sich von dem Anblick seiner Heimatstadt. Er hatte noch zu tun. Ein Stockwerk weiter unten begrüßte ihn das Label der Firma an der Wand, als er aus dem Fahrstuhl trat: Yamanutschi-Industries. Die erfolgreichste Firma Japans, was den Fischhandel betraf, denn hier wurden die beliebten Designs der Ölsardinenverpackungen entworfen und auch die Vermarktung weiterer Fischsorten betrieben. Die Firma, die sein Vater aus dem Nichts hochgezogen hatte. Er hatte eine Nachfrage geschaffen, die zuvor nicht dagewesen war: Dass eben nicht nur Sardinen in schicken Verpackungen daherkamen, sondern auch alle anderen Fischsorten. Plastik war out. Blechdosen nun schon eine Weile stabil. Auf Dauer musste jedoch etwas Neues, Umweltschonendes her. An diesem Projekt arbeitete Takumi gerade, weswegen es vorkam, dass er – wie heute auch – Überstunden schob. Schließlich war er das einzige Kind seines Vaters und würde dessen Imperium in ferner Zukunft einmal übernehmen. Nicht, dass ihn die Mehrarbeit störte. Er liebt die Stille des Bürogebäudes bei Nacht. Am Besten konnte er denken, wenn er durch die leeren Büroräume wanderte, an komfortablen Sesseln und Glastischen vorbei, und schließlich mit neuer Inspiration in seinem eigenen Raum weiterarbeitete. Sein eigener Arbeitsplatz allerdings entsprach bei Weitem nicht den Standards der Räume, an denen er gerade vorübergezogen war. Sein Vater vertrat die Ansicht, dass der Sohn eines Chefs niemals bevorzugt behandelt werden dürfe, sondern im Gegenteil eher benachteiligt. Denn nur so würde kein Neid innerhalb der Firma gegen seinen einzigen Sohn aufkommen, im Gegenteil ihm sogar Respekt entgegengebracht werden. Deshalb befand sich in Takumis kleinem Büro nur das Nötigste: Tisch und Stuhl, zwei Regale und ein Aktenvernichter neben PC und Drucker. Kein Glastisch, sondern Holz. Kein Ledersessel, sondern Polster. Das einzige Besondere im Raum war ein altes Bild, das der Familie Yamanutschi seit Generationen gehörte. Edel eingerahmt war hier die Szene aus einem alten japanischen Märchen dargestellt, in welchem ein Geist die Männer eines Noblen in Gestalt eines schönen Mädchens fast verführt hätte, hätte der Noble die List nicht durchschaut und den bösen Geist erschlagen. Eine regnerische Landschaft umgab die Handvoll edler Männer auf dem Bild, die am Anfang einer Brücke standen. Auf der Brücke selbst stand eine wunderschöne Frau im Kimono und lächelte.

Ein klirrendes Geräusch riss Takumi aus seinen Gedanken. Er stutzte. Noch jemand hier, um diese Uhrzeit? Die Ziffern der Wanduhr im Flur zeigten bereits die Mitte der Nacht an. Ein weiteres Klirren ertönte. Es kam von unten, aus einem Stockwerk tiefer. Vorsichtig stieg Takumi die Treppen des Notausgangs hinunter, um in das Stockwerk zu gelangen, ohne einen etwaigen Einbrecher auf sich aufmerksam zu machen. Im Gang war alles still. Vater benutzte Teile des Stockwerks als Keller und bewahrte als leidenschaftlicher Kunstsammler auch einige wertvolle Bilder hier auf. Von Wachleuten hatte er nie etwas gehalten. Stattdessen meinte er immer mit einem Augenzwinkern: „Mein Sohn, wenn niemand davon weiß, dann wird auch niemand davon heiß.“ Takumi war sich darum verhältnismäßig sicher, dass außer dem engsten Familienkreis niemand von den Kunstwerken wusste. Eine stabile Tür mit Verriegelung besaß der Raum jedoch, dafür hatte sein Vater gesorgt. Deswegen erfüllte es ihn mit Entsetzen als er sah, dass die Tür offenstand.

Der Boden bot ein einziges Bild der Verwüstung. Glasscherben lagen überall verstreut. Takumi stockte das Herz. Die Glasscherben stammten von einem der Gemälde des Vaters, das normalerweise in eine alte Decke gehüllt an der Wand lehnte. Doch nun war es enthüllt und das schützende Glas beschädigt. Mit großer Erleichterung stellte er fest, dass das Bild selbst intakt schien. In Ermangelung einer besseren Waffe zog er das Taschenmesser hervor, welches er immer bei sich trug. Als Takumi sich suchend umschaute, entdeckte er ein an die Wand gelehntes Eisen. Mit Bedacht nährte er sich diesem, eine weitere Waffe konnte nicht schaden. Seine Hand umschloss die Stange fest. Nun,für alle Eventualitäten gewappnet, drehte er sich um und schritt – am Gemälde vorbei – tiefer in den Raum hinein. Das Licht des Flurs erhellte nur die ersten Meter des Raumes, danach schritt er in Dunkelheit. Da hörte er das Schluchzen. Zunächst schien es leise, fast wie ein Wimmern zu sein, dann wurde es langanhaltend und nahm eine herzzerreißende Tonlage an. Als er um die Ecke bog, nahm er wahr, dass es wieder heller wurde. Das Wachs einer kürzlich angezündeten Kerze, die ein dünnes Funzellicht in den Raum warf, formte sich zu Tropfen, die langsam auf eine darunter stehende Schale rannen. Vor dem kleinen Tisch auf dem die Kerze platziert war, lagen weitere Scherben. Und unweit von diesen ein Blätterwald herausgerissener Seiten. Der zugehörige Bucheinband, leicht beschädigt, aufgeschlagen daneben.

Dass Takumi trotz dieser offensichtlichen Verwüstung des Raumes die Eisenstange wieder sinken ließ, wurde von dem Anblick der Person verursacht, die vor ihm und dem beschädigten Buch auf dem Boden kniete. Es war eine junge Frau, die dort saß, der die Tränen über die Wangen liefen und deren Schluchzen nicht abebben wollte. Trotz der Tränen war sie bildschön, ja, die Tränen verstärkten ihre Anmut nur und sie weckte durch ihre Zerbrechlichkeit in derselben Sekunde, in der er sie erblickt hatte, Takumis Beschützerinstinkt. Sie trug einen Kimono aus Seide, um den sich rote Blumenstickereien rankten. Zweifellos eine Dame aus gutem Hause. Der Obi war hinten in einer kunstvollen Schleife gebunden. Die schwarzen, glänzenden Haare waren nach Art der Geishas kunstvoll nach oben gesteckt. Takumi war sich ganz sicher, dass es ihre echten Haare waren und nicht nur eine Katsura, also eine bloße Perücke nach Art der Geishas – einer längst ausgestorbenen Profession. So schien die junge Frau wie eine unwirkliche Figur aus einer anderen Zeit. Ihre Füße waren entblößt, was so gar nicht zu dem Rest ihres Erscheinungsbilds passte. Doch Sandalen oder andere Schuhe konnte er nirgends entdecken. Obwohl diese moderne junge Frau dem Anschein nach wohl das seltsame Hobby frönte, sich zu verkleiden und damit in andere Zeitalter zu versetzen, war etwas an ihr Takumi so vertraut, als würde er sie schon ewig kennen. Sie schien ihn nicht bemerkt zu haben. Das Kerzenlicht ließ ihre Tränen glänzen und warf gleichzeitig Schatten auf ihr Gesicht, was diesem etwas Gespenstisches verlieh.

Takumi war so fasziniert, dass er nicht mehr wahrnahm, wo er hintrat. Und so kam das Unvermeidliche. Mit einem lauten Knirschen zerbrach das Glas unter seinen Schritten und er konnte von Glück sagen, dass keine Scherbe es durch die Sohlen schaffte. Allerdings ließ er vor Schreck die Eisenstange fallen, die mit einem lauten „Klonk“ auf den Boden fiel und auf die junge Frau zurollte. Mit weit aufgerissenen Augen sprang sie auf. „Du ... geh, geh, geh ...“, murmelte sie beschwörend. Takumi wollte etwas Beschwichtigendes erwidern, doch es machte ihn stutzig, dass sie ihn duzte und demzufolge auch zu kennen schien. Das Kerzenlicht flackerte kurz auf. Takumi vernahm ein Zischen. Es kam jedoch nicht von der Kerze, sondern von der jungen Frau. „Geh weg!“ Und schließlich schrie sie noch einmal laut: „Geh weg!“ bevor sie an ihm vorbeirannte, in Windeseile, die Stufen hinauf.

Perplex blieb Takumi zurück. Schließlich sammelte er sich und lief zur Tür. „Warten Sie!“ Es kam keine Antwort. Der Flur gähnte ihn mit dunklem Atem an. Verschluckte die Worte. Ein kalter Luftzug ließ ihn frösteln. Die Notausgangstür im oberen Stockwerk war offen. Und zu allem Überfluss tönte auch der Alarm, ausgelöst durch die Flucht der jungen Frau durch eben diese Tür, laut und schrill. Da es draußen regnete, lief er hoch und schloss sie energisch. Es gab einen lauten Knall, als sie ins Schloss fiel. Doch der Alarm verstummte nicht. Takumi verabscheute Lärm. Er konnte nicht mehr klar denken und sich zudem keinen Reim auf die Flucht der jungen Frau machen, geschweige denn ihrem Erscheinen in der Firma bei Nacht.Vielleicht konnte der Keller ihm Antworten geben. Das Buch! Aufgeregt wirbelte er herum und lief wieder die Stufen hinunter. Alles lag unverändert da und er umging vorsichtig das Gros der Scherben, um das Buch aufzuheben. Auch die aufgeschlagene Seite befand sich – wie der Rest der Seiten ringsum – in desolatem Zustand. Die Schrift und das Papier zeigten, dass es sich um ein sehr altes Buch handeln musste. Ein europäisches Buch zudem, mit westlicher Schrift. Ein großes D leitete – herrlich farbig illustriert – den Text ein. Takumis Blick verharrte für einen Moment auf den gelben Sternen, die das Innere des Buchstabens füllten. Der Text war alt, ja – aber höchstens zwei Generationen. Die Zeichnungen waren handgemacht und ihr Versuch, an mittelalterliche Pendants heranzukommen, nicht gelungen. Leider war die Doppelseite nicht nur zerfleddert, sondern auch durchnässt, so dass große Teile der Schrift bis zur Unleserlichkeit verwischt waren. So blieben nur Wortfetzen. „Stamm“, „...tschi“ und „Geist“ blieben Takumi dabei besonders im Gedächtnis. Der Keller dämpfte die Töne des Alarms erheblich, doch Takumi wusste, dass es nicht mehr lange dauern würde, bis der Nachtwächter käme, um nach dem Rechten zu sehen. Er musste sich beeilen. Takumi beschloss, dass es diesbezüglich besser wäre, vor der Eingangstür des Gebäudes zu warten, anstatt in Erklärungsnot zu kommen, was er denn im Keller zu suchen hatte. Er würde sagen, dass er versehentlich den Alarm ausgelöst hatte. Das Buch ließ er gedankenlos auf dem Boden liegen.

Früh morgens saß Takumi wieder in seinem Büro, jeglichen nächtlichen Eskapaden zum Trotz, und telefonierte. „Ja, ich bin mir sicher.“ Ungeduldig herrschte er den Anrufer an. „... Ja, die Fische auf der Dose sind orange umrandet. Nein, bis morgen sind sie nicht lieferbar.“ Er verdrehte die Augen und legte auf. Zeit, sich kurz die Beine zu vertreten. Auf dem Flur herrschte reges Treiben. Praktikanten rauschten mit Ordnern und Heißgetränken vorbei, emsig darauf bedacht, die Ersten, Besten und Zuverlässigsten zu sein, um Eindruck bei ihrem Vorgesetzten zu schinden. Mit viel Glück, das wussten sie, witterte dem einen oder anderen eine Festanstellung. Hinter den Glaswänden der Büros saßen die Manager, die wahlweise telefonierten, sich durch Papierkram wühlten, verhandelten, Dokumente unterzeichneten oder aus dem Fenster sahen. Takumi konnte nicht umhin, ein wenig Stolz zu empfinden. Schließlich hatte seine Familie all diese emsigen Leute eingestellt, welche die Firmenmaschinerie erst zum Laufen brachten. Das Klappern der Tastaturen, Stimmengewirr und das ständige Läuten eines Telefons. Geräusche, die ihm ein Heimatgefühl gaben. Sein Lieblingsort blieb jedoch die Dachterrasse. Doch bevor er dazu kam, sich an den Aufstieg zu machen, hielt er inne. Eine Person in der Bibliothek, die sich in der Nähe des Treppengangs befand, irritierte ihn. Eine junge Frau saß dort und studierte mit höchster Konzentration ein Buch. Sie trug einen Stiftrock und eine weiße Bluse, unterschied sich also nicht von den vielen Mitarbeiterinnen hier. Und doch – es war sie! Die junge Frau, die gestern tränenüberströmt in einem Keller voller Scherben gesessen hatte. Was sollte er tun? Sie ansprechen? Während er noch darüber nachdachte, sah er seinen Vater ebenfalls in der Bibliothek stehen und direkt zu dem Tisch herübergehen, an dem die junge Frau saß. Doch zwei Mitarbeiter fingen ihn ab, schienen eine Frage zu haben, und so blieb er in der Mitte der Bibliothek stehen. Takumis Blick weilte einen Moment auf seinem Vater. Dieser hatte ihn noch nicht bemerkt. Freundliche, haselnussbraune Augen und gewinnende Lachfalten. Die Mitarbeiter lächelten, wahrscheinlich hatte sein Vater wieder eine seiner beliebten Anekdoten erzählt. Als Takumi wieder zum Tisch schaute – nun fest entschlossen, die Frau anzusprechen – war sie verschwunden. Takumi fluchte innerlich.

Der Keller! Er machte kehrt und ging schnellen Schrittes an den Ort des Geschehens zurück. Ja, natürlich, dort würde es Antworten auf seine Fragen geben. Atemlos betrat er den nun schon so vertrauten Raum. Doch es gab keine Spur mehr von den Scherben auf dem Boden oder herausgerissenen Seiten. Sogar die Kerze war verschwunden. Stattdessen lehnten die Bilder seines Vaters fein säuberlich aufeinander gereiht in der Ecke und das graue Stahlregal war voller intakter Bücher. Seine Hände fuhren fahrig über die Buchrücken. Es gab keinen Zweifel. Das waren die gleichen Bücher wie gestern Nacht, nur vollkommen unversehrt. Aber das konnte doch gar nicht sein. Oder jemand hatte sich die Mühe gemacht, sie neu zu kaufen und hier aufzureihen, was genauso wenig Sinn ergab. Bedeutete das nicht, dass auch das Buch, das er gestern auf Grund dessen Zustandes nicht dechiffrieren hatte können, hier sein musste? Aufgeregt riss er die Bücher heraus, eins nach dem anderen, blätterte kurz darin und warf oder stellte sie danach auf den Boden. Endlich fand er das Gesuchte mit den Initialen darin. Der Einband gab unglücklicherweise keinen Titel preis. Er blätterte hastig, bis er die Seite mit der Initiale D fand. Und nun konnte er endlich lesen, was da stand. „Der Stammbaum der Familie Yamanutschi ist hier niedergeschrieben“, lautete der erste Satz. Somit erklärten sich bereits die Wortfetzen „...tschi“ und „Stamm“. Es folgte eine Illustration des Stammbaumes, in dem Takumi die Namen seiner Großeltern, seiner Eltern, aber zu seiner Überraschung auch seinen eigenen wiedererkannte. Und was er daneben sah, ließ ihn erblassen. Zeit seines Lebens war er das einzige Kind seiner Eltern gewesen. Doch hier stand direkt neben ihm verzeichnet der Name Yuki Yamanutschi. Und damit nicht genug, daneben las man:

Die Familie Yamanutschi gehört seit dem Jahre 1920 zu einer der wohlhabendsten Tokios und ist in dort wohlbekannt. Seit 1980 führt Osamu Yamanutschi das Unternehmen, welches führend im Fischhandel und insbesondere berühmt für seine einfallsreichen Verpackungen ist. Osamu forderte auch von seinen Kindern immer die höchste Disziplin. Beide arbeiteten für seine Firma. Leider ereignete sich im Jahre 2004 ein Unglück. Gerade erst zum Juniormanager ernannt, erhängte sich das ältere Kind in einem der Büros des Gebäudes. Über dessen Tod ranken sich die wildesten Spekulationen. Fest steht, dass es seitdem in der Firma spuken soll und die Familie trotz ihres Reichtums keine Ruhe findet.

Der Paragraph ging noch eine halbe Seite weiter. Doch die Seiten verschwammen vor seinen Augen, er torkelte und fiel; dabei zog er den Inhalt eines Regalfaches mit sich. Als er wieder erwachte, wusste er nicht wie viel Zeit vergangen war. Mit geräderten Gliedern lag er auf dem Boden. Doch als er benommen um sich blickte, bemerkte er eine schemenhafte Gestalt im Türrahmen. „Hallo? Ich brauche Hilfe. Kannst du mir bitte helfen und mich aufrichten? Ich glaube, ich habe mir etwas gebrochen.“

Der Schemen blieb stumm. Doch seine Augen wurden wieder schärfer. Es war die junge Frau, die dort stand und ihn mit Entsetzen betrachtete. Sie trug wieder den Kimono und die katsuraähnliche Frisur. Es mussten also mehrere Stunden, vielleicht sogar Tage vergangen sein, wenn sie Zeit gehabt hatte, sich umzuziehen. Takumi streckte die Hand nach ihr aus. „Hilf mir bitte.“ In ihren Blick mischte sich eine unerklärliche Traurigkeit. Und schließlich öffnete sie den Mund: „Takumi.“ Takumi schauderte es: „Woher kennst du meinen Namen?“ „Ich bin es, Yuki. Deine Schwester.“ Nein, er hatte keine Schwester. Zumindest hatte er nie von einer gehört und das bedeutete, dass diese Gestalt hier der Geist sein musste, der seine Familie offensichtlich seit Jahren heimsuchte, wie es im Buche stand. Das konnte doch nicht wahr sein. Yuki streckte nun ihrerseits die Hand nach ihm aus. Ihr weiß geschminktes Gesicht wirkte seltsam verzerrt. „Takumi!“ wiederholte sie eindringlich. Er musste sich retten. Geister waren schließlich nicht dafür bekannt, dass sie ihre Opfer verschonten oder bei klarem Verstand zurückließen. Der Schmerz in seinen Gliedern schien wie weggeblasen zu sein. Er sprang auf, riss die verbleibenden Bücher aus dem Regal und schleuderte sie dem vermeintlichen Geist entgegen. Doch Yuki nährte sich langsam, aber stetig. Schließlich warf er auch das Regal zu Boden. „Takumi, ich bin es doch!“ Plötzlich flackerte eine Kerze auf, die sie in ihren Händen hielt. Takumi blendete das Licht und er wand sich aus dem Lichtkegel und floh in die dunklen Bilderecken, um endlich den Weg zur Tür zu finden. Doch er spürte, dass sie dicht hinter ihm war. Dann stand er auf der Schwelle. Nichts passierte. Er lief zur Treppe und riskierte einen Blick über die Schulter. Sie folgte ihm nicht. Doch er hörte im Hintergrund das Reißen von Papier und ein anhaltendes Schluchzen.

Es wurde Zeit, mit seinem Vater zu sprechen. In Windeseile lief er zu dessen Büro und betrat es, ohne zu klopfen. „Vater, es ist etwas Schreckliches passiert.“ Osamu war über den Schreibtisch gebeugt und in das Unterzeichnen von Unterlagen vertieft. Er reagierte nicht. „Vater, wieso hast du mir Yuki verschwiegen?“ Osamu hob den Blick, sah aber durch ihn hindurch und antwortete nicht. Takumi stutzte. Irgendetwas stimmte nicht. „Vater ...“ flüsterte er. An der Wand hing ein großes Gemälde der Familie. Und darauf zu sehen waren auch Takumi und Yuki. Lächelnd. Er hatte strahlend eine Hand um ihre Schulter gelegt. „Vater.“ Osamu stand auf, einen Stapel Dokumente in der Hand und ging direkt an ihm vorbei, durch die Tür in den Gang.

Takumi folgte irritiert. Sie kamen schließlich an seinem Büro vorbei. Osamu blieb kurz stehen, warf einen Blick darauf und verkrampfte sichtlich. Schließlich fasste er sich und ging weiter. Von einer bösen Vorahnung beschlichen, betrachtete Takumi das Schild über seinem eigenen Büro, als sähe er es zum ersten Mal: „Takumi Yamanutschi – Juniormanager.“

Er hat mich nicht gesehen. Er hat mich nicht einmal wahrgenommen. Nie. Nicht einmal das Buch hat er gelesen, nur Yuki hat meine Schrift erkannt. Ohne sie wäre ich nie zur Ruhe gekommen. Takumi seufzte. Ein Wirbel erfasste ihn und zog ihn hinter die Tür, in jene Welt, die den Geistern bestimmt war.

Die Schlagzeile in der Zeitung am folgenden Tag lautete:

Der Spuk ist vorbei – das Haus Yamanutschi atmet auf

TOKIO. Seit Jahren wird die Famiie Yamanutschi vom Geist des verstorbenen Sohnes Takumi heimgesucht. Dieser erhängte sich im Jahr 2004 im Büro der Firma seines Vaters. Immer wieder gab es seitdem unerklärliche Verwüstungen und Sachschäden im Gebäude und Personen, die in den Wahnsinn getrieben wurden. Mehrere Schadensersatzklagen laufen gegen Osamu Yamanutschis Firma. Nun kann Osamu aufatmen – zumindest vorerst. Yuki Yamanutschi, Tochter von Osamu und Schwester von Takumi, konnte den Geist bannen, indem sie ein altes Ritual vollführte, dass sie in einem Familienbuch gefunden hatte. Yuki ist seit dem Tod ihres Bruders menschenscheu und gibt nur selten Privates der Öffentlichkeit preis. Doch sie verriet zumindest so viel, dass die Austreibung eines Geistes nur durch dreierlei Dinge möglich sei: Die Verwandlung in etwas Altes, Licht und Wärme, sowie das Zerstören eines wichtigen Kleinods des Ruhelosen. Des Weiteren gab sie der Presse bekannt, dass sie ihren Job kündigen und eine Bibliothek eröffnen möchte. Wir sind sicher, dass man in Zukunft Großes von ihr erwarten kann und dass der Stern der Familie Yamanutschi wieder hell am Himmel erstrahlt.

Flusskind

Anke Hüper

Noch ein weiteres Fahrrad, das im Schlamm des Flusses Avon gelandet war. Nur dumm, dass es mich mit nach unten gefegt hatte. Ich hatte Glück im Unglück, es war Ebbe, der Fluss führte kaum Wasser und mir schien, ich hatte nichts gebrochen. Doch aus eigener Kraft konnte ich die steile Betonböschung keinesfalls wieder hinaufklettern, auch ohne das Fahrrad nicht. Der Schlamm war glitschig wie Schmierseife und es gab nirgendwo einen Halt.

Ich hatte schon eine Weile auf einem Stapel Pflastersteinen gesessen, als das Kind auftauchte. Seit der Chocolate Path offiziell gesperrt war und niemand mehr die schöne, alte Strecke zwischen Kleinbahn und Fluss benutzen durfte, hielt ich mich oft gerade dort auf. Es gab eine Stelle in der Nähe der Vauxhall Bridge, wo man halbwegs mühelos auch mit dem Rad von der Cumberland Road über die Schienen zum verwaisten Chocolate Path gelangen konnte. Die zahllosen Absperrbänder stellten kein echtes Hindernis dar. Die Pflastersteine lagerten hier schon lange, Königskerzen, Franzosenkraut, Balsamgewächse wuchsen fast hüfthoch um den Stapel herum und aus ihm heraus.

Bevor das Kind auftauchte, hatte ich Fotos gemacht von den Fahrrädern, Trolleys und Scootern, die unter mir im Matsch steckten und an deren Kanten sich das braune Wasser zu kleinen Wellenkreisen krümmte. Dazwischen gab jede Menge undefinierbaren Unrats Rätsel auf, Gegenstände, die nur noch mit einer kleinen Ecke aus dem Schlamm ragten, Kleidungsstücke vielleicht, Spielzeug, irgendwelche Behälter, und die sich, schon lange ihrer ursprünglichen Farbe beraubt, kaum noch von der bräunlichen Umgebung abhoben. Die Sonne schien schräg auf die Schlammflanken am Rand des Flussbetts, und die Schatten der leicht erhabenen Schlickrücken über den Rillen und Mulden verstärkten den Eindruck einer seltsam lackierten Wüstenlandschaft aus der Vogelperspektive. Der speckige Glanz des Schlamms erinnerte aber zugleich auch an den abgewetzten Boden einer Lederhose. Dann wieder musste ich an Nougatbarren denken und überlegte, ob der Chocolate Path deshalb so hieß. Die Zeiten, wenn der Avon nur als träges Rinnsal vor sich hinsuppte und den Blick auf die ganzen Einzelteile seiner unnatürlichen Fracht preisgab, waren mir die liebsten. Alle sechs Stunden etwa drängte das Wasser des Severn zusammen mit der Flut vom Atlantik flussaufwärts und füllte das breite, tiefe Betonbett auf, dann war vom Schlamm und dem ganzen Wohlstandsmüll nichts mehr zu sehen. Wenn einige Stunden später die Ebbe folgte, sah alles wieder völlig anders aus.

„Wo kommst du denn so plötzlich her?“, fragte ich überrascht, als das Kind wie aus dem Nichts auftauchte und sich ungefragt sehr dicht neben mich auf den Steinstapel setzte. Eine verschwommene Handbewegung in östlicher Richtung sollte wohl die Antwort sein und konnte alles bedeuten, aus Redcliffe, aus Asien oder einfach – vom Fluss. Es nuschelte etwas Nasses, Matschiges in die Salatgurke hinein, an der es lutschte und herumschmatzte, als ich nach seinem Namen fragte. Vielleicht hieß es „Flusskind“.

„Weißt du überhaupt, warum das Wasser hierherkommt?“, fragte das Flusskind und zeigte mit der Gurke Richtung Avon. Nicht, dass ich Kinder nicht mochte. Aber ich war den ganzen Tag mit Kindern beschäftigt. Wenn ich zum Chocolate Path fuhr, wollte ich alleine sein. Natürlich wusste ich, wo der Avon entsprang. Ich kannte sie auswendig, die ganze Litanei, vom Umweg, den der Avon machte, von der erstaunlichen Kraft, die den Avon bewegt hatte, sich hier bei Bristol eine tiefe Schlucht zu graben, um zum Severn zu gelangen, statt den viel kürzeren Weg ein paar Meilen weiter nördlich zu nehmen. Ich hätte von den Ausläufern der schottischen Gletscher erzählen können, die in der letzten oder vorletzten Kaltzeit dem Avon die Abkürzung versperrt hatten. Aber nein, jetzt wollte ich darüber nicht sprechen.

„Das Wasser kommt hierher, weil das Flusskind hier wohnt. Der Avon will zum Flusskind. Und der Severn will auch zum Flusskind. Deshalb treffen sich beide hier beim Flusskind. Und dann kämpfen sie miteinander. Jeden Tag. Süßwasser gegen Salzwasser. Zweimal am Tag gewinnt das Salzwasser. Aber es hat keine Chance. Das Süßwasser ist immer stärker. Flusskind hält zum Süßwasser.“

Während Flusskind sprach, spuckte es dauernd die durchgekauten Stücke der Gurke in die Gegend, das eine oder andere Stück Gurkenschale klebte schon an seinem fleckigen Pullover. Schließlich landete auch auf meinem Schuh ein schleimiger Batzen. Als ich den Fuß schüttelte und an den Pflastersteinen abklopfen wollte, sah Flusskind mich von der Seite durchdringend an und, ich weiß nicht genau warum, ich ließ den Rest dann lieber am Schuh kleben.

Flusskinds ganze Erscheinung war rätselhaft. Es hatte etwas Gnomhaftes an sich, sein Gesicht erinnerte an Yoda, nur ohne die Ohren. Auf dem irgendwie eckigen Köpfchen saß eine absurde japanische Häkelmütze, eine bräunliche, verwaschene Boshi, eine dieser Kopfbedeckungen, wie sie eine Zeitlang auf jedem Schulhof zu sehen waren. Als ein Stück Gurke zu Boden fiel, rutschte Flusskind von seinem Sitzplatz herunter und ging aufrecht in die Hocke, als ob es einen steifen Hals oder irgendein Rückenproblem hatte. Es schaute starr geradeaus und tastete auf dem Boden mit der Hand nach der Gurke. Ohne das heruntergefallene Stück auch nur abzuwischen, schlabberte Flusskind dann weiter an dem Ende herum. Eine kleine Schlammspur rann aus seinem Mundwinkel.

Ich spürte, dass mir das schmutzige Kind zu nahe war. Es müffelte ein bisschen wie alter Fisch.

„Du hast Erde am Mund“, sagte ich.

„Das ist Heilerde“, gab Flusskind zurück, „die beste, die du kriegen kannst“, und hielt mir die schmuddelige, tropfende Gurke vor das Gesicht. „Da, probier mal.“

Es muss ein Reflex gewesen sein, jedenfalls wehrte ich die dargebotene Hand mit einer unwillkürlichen Bewegung meines Arms so heftig ab, dass die Gurke wieder zu Boden fiel und nun in den Fluss rollte.

So unerwartet, wie Flusskind aufgetaucht war, so plötzlich war es wieder weg. Ich schaute mich um, vielleicht hatte es sich versteckt, wie Kinder das manchmal tun, aber keine Spur. Mir blieb ein sonderbar fades, flaues Gefühl, als hätte ich den größten Fehler meines Lebens gemacht.

Ich blieb noch eine Weile sitzen, bis es allmählich dämmerte, dann schwang ich mich auf mein Rad und machte mich auf den Heimweg. Ich kannte alle Schlaglöcher, wo Unbekannte Pflastersteine aus dem Pfad geklaubt hatten, und umfuhr sie wie immer elegant.

Was sich dann schließlich kurz vor der Vauxhall Bridge ereignete, kann ich mir nur schwer erklären. Ich wusste ganz genau, wo überall das Geländer heruntergebrochen war, wo man besonders vorsichtig sein musste. Und dann passierte doch etwas ganz und gar Unvorhergesehenes. Es war, als ob der Weg plötzlich mit einem glitschigen, matschigen Brei bedeckt war. Sofort verlor ich die Kontrolle über den Lenker. Die Schwerkraft griff nach mir, als hätte sie nur darauf gewartet, mich, mein Fahrrad, meine Kamera mit all den Bildern, die ich von den Dingen im Schlamm gemacht hatte, hohnlachend mitten hinein in genau all diese Dinge im Schlamm zu werfen. Mir blieb nichts übrig, als zu rufen. Und zu warten. Vielleicht auf die Firefighters. Vielleicht auf die Flut.

Der Junge, der Katzen malte

Saskia Dreßler

Isamu! Sieh dir das an! Warst du das etwa?“ Der alte Mann musterte den Jungen mit verschränkten Armen. .

Isamu blicke Herrn Tanaka trotzig an und sagte kein Wort. Warum auch? Egal, was er auch sagte, er würde sowieso wieder Ärger bekommen. Da konnte er gleich schweigen. Dem alten Knacker war er keine Rechenschaft schuldig!

Da Isamu nicht antwortete, seufzte Herr Tanaka resigniert auf und sagte: „Junge, was machst du denn für Sachen? Hier im Heim musst du dich nun mal an Regeln halten. Es gibt gewisse Vorschriften, weißt du?“

Und ob Isamu das wusste. Er kannte die einzelnen Regeln sogar auswendig: Kinder sollen nicht schreien. Kinder sollen brav lernen. Kinder sollen auf die Erwachsenen hören. Kinder sollen ...

Unsinn! Für was sind die ganzen Regeln gut, wenn man dann trotzdem nicht nach Hause kommt?, ging es dem Jungen durch den Kopf. Außerdem will ich hier gar nicht sein. Ich habe mir ja nicht gewünscht, dass sie mich von Zuhause wegschleppen. Ich will wieder zurück, zurück zu Mama ...

Bei den Gedanken an die kalte, leblose Hand seiner Mutter presste Isamu die Lippen zusammen und ballte seine Hände so fest zu Fäusten, dass sich die Fingernägel in seine Handflächen bohrten. Er durfte jetzt nicht weinen, wenn er weinte, dann würde Herr Tanaka nur versuchen ihn zu trösten und das würde alles noch schlimmer machen. Er würde keine Träne vergießen, auch wenn seine Augen brannten und sich ein Kloß in seinem Hals bildete. Niemals würde er vor den anderen Kindern oder Erwachsenen eine Schwäche zeigen.

Schwäche bedeutete Gefahr. Das hatten ihm seine ersten Wochen im Heim deutlich gezeigt. Damals wusste er noch nicht, wie es unter den Kindern zuging, wenn die Betreuer nicht da waren – Beleidigungen waren noch das Netteste, was einem drohte. Doch Isamu hatte sich schnell angepasst. Jetzt schaffte er es, die meiste Zeit nicht aufzufallen, sondern in der Masse zu verschwinden, denn er hoffte, dass er so Hitoshi und seiner Bande aus dem Weg gehen konnte. Die Narben an seinen Unterarmen zeugten von den letzten Begegnungen mit dem vier Jahre älteren Jungen. Aber irgendwann ... irgendwann würde Isamu es allen heimzahlen: Den Männern, die ihn von seiner Mutter getrennt hatten, Herrn Tanaka und den anderen Erwachsenen, die nicht bemerkten, wie sich die Kinder untereinander quälten, und natürlich Hitoshi – vor allem Hitoshi.

„Du willst also nicht zugeben, dass du das warst?“, fragte Herr Tanaka erneut und deutete nochmal auf die Wand. Dort räkelten und streckten sich Katzen aus Filzstiftstrichen. Große und Kleine. Jede Katze hatte einen eigenen Gesichtsausdruck. Manche von ihnen sprangen über die Wand, während andere sich das Fell leckten oder vor sich hindösten.

Isamu warf einen kurzen Blick zu den Zeichnungen und sah dann rasch wieder Herrn Tanaka an. Trotzdem konnte er es nicht verhindern, dass sich seine Mundwinkel ganz kurz hoben, als er auf sein Werk sah. Herr Tanaka seufzte schwer auf. Wahrscheinlich wollte er Isamu nicht bestrafen. Der alte Mann war noch einer der netteren Erwachsenen im Heim und versuchte es den Kindern so angenehm wie möglich zu machen. Bestimmt dachte er jetzt an Isamus Familie: An den Vater, der sie so früh verlassen hatte, dass sich der Junge nicht mehr an ihn erinnern konnte. Und an Mama, die so oft schlechte Laune hatte und diese nur mit ihren kleinen Pillen überdecken konnten. Wenn die Erwachsenen all das hörten, dann nannten sie ihn immer einen „armen Jungen“ und dass er doch froh sein sollte, im Heim ein neues Zuhause gefunden zu haben. Aber Isamu war nicht froh. Ganz im Gegenteil: Auch im Heim war er unter den anderen Kindern allein, er war ein Außenseiter. Am liebsten wäre es wieder nach Hause zu Mama gelaufen. Es war doch egal, wenn sie ihn nichts zu essen kochte, weil sie den ganzen Tag schlief. Er war schon alt genug auf sich selbst aufzupassen – und ein Toastbrot konnte er schon ganz allein schmieren. Aber niemand würde ihn mehr zu Mama lassen, denn Mama war nicht mehr da.

Die Erwachsenen sagten immer, dass seine Mama im Himmel wäre, aber Isamu wusste längst die Wahrheit. Seine Mama lag auf einem Friedhof unter der kalten Erde.

Herr Tanaka schien mit seinen Überlegungen zu einem Ende zu kommen, denn er sagte: „Isamu, du willst zwar nicht zugeben, dass du die Katzen an die Wand gemalt hast, aber ich weiß ganz genau, dass du es warst. Niemand sonst macht das – du hingegen zeichnest sie überall hin. Auf Papier, auf Tische und jetzt auf Wände. So kann das nicht weitergehen! Du weißt doch, dass ein guter Junge das nicht macht. Deshalb wirst du in den Schlafsaal ... Ach nein ... da sind die anderen Kinder und das wäre keine Strafe ... du wirst also ... äh“, kurz dachte Herr Tanaka nach, dann fuhr er fort: „Deshalb wirst du diese Nacht im alten Tempel verbringen. Dort hast du die Ruhe, um über deine Taten nachzudenken.“

Erschrocken blinzelte Isamu. Er sollte in den Tempel? Aber Herr Tanaka musste doch wissen, dass es dort spukte. Wollte er etwa, dass Isamu von Geistern gefangen wurde? Kurz war der Junge davor, sich gegen die Strafe zu wehren, denn schon der Gedanke, eine Nacht in den verlassenen Gebäuden verbringen zu müssen, ließ ihn erschaudern. Doch dann entschied er sich dagegen. Keinen Ton würde er sagen, denn er wollte nicht wie ein Feigling dastehen. Ein Feigling zu sein war fast genauso schlimm wie eine Heulsuse zu sein. Also ging Isamu, ohne sich von dem alten Mann zu verabschieden, aus der Tür hinaus und zog diese mit einem extra lautem Knall zu.

Der Junge stapfte mit hängendem Kopf durch den kleinen Wald, der das Anwesen des Kinderheims umgab. Ein schmaler Pfad schlängelte sich zwischen den hohen und dunkeln Bäumen. Früher hatten die Gebäude des Heims zu einem Kloster gehört, als dieses jedoch aufgegeben wurde, verstaatlichte man die Wohngebäude der Mönche und verlegte das Kinderheim dorthin. Ungern ging Isamu durch den Wald. Er mochte die Stille der Bäume nicht, denn nie schien hier ein Vogel zu zwitschern und auch andere Tiere sah er nicht. Aber der Wald war ihm noch lieber als der alte Tempel. Dort sollte es, wenn die Geschichten der anderen Jungen stimmten, spuken. Er selbst hatte sich zwar noch nie dorthin getraut, aber er wusste, dass es so etwas wie böse Geister und Yokai gab. Schließlich hatte seine Mutter, wenn sie gerade bei klarem Verstand war und nicht ihre Medizin brauchte, wie sie es nannte, ihm Geschichten über die Dämonen erzählt. Schon damals hatte sich Isamu fest an seine Mama geklammert und war nur eingeschlafen, wenn er in ihrem Bett liegen durfte. Doch heute hatte er Mama nicht mehr. Sie würde diese Nacht nicht auf ihn aufpassen. Er würde ganz allein sein im Tempel.

Ein Schauder kroch über seinen Rücken, als sich die Umrisse der alten Tempelanlage aus der Abenddämmerung schälten. Zwar war der Tempel noch nicht eingefallen, aber der Zahn der Zeit nagte deutlich an ihm. Gras wucherte zwischen den Steinplatten hervor, das Holz der Toori splitterte und schimmelte unter den Wettereinflüssen und die Shimenawa hingen in Fetzen nach unten.

Vorsichtig betrat Isamu den Tempelplatz und ließ seinen Blick schweifen. Wo sollte er die Nacht verbringen? Draußen im Freien wollte er nicht schlafen, aber die dunklen Türöffnungen sahen nicht vertrauenswürdiger aus. Kurz haderte der Junge mit sich, dann beschloss er, dass es im Inneren des Tempels doch sicherer war. Wer wusste schon, was sich im Wald alles herumtrieb – und in einen Tempel konnten Yokai nicht eindringen, oder?

Nachdem er den Beschluss gefasst hatte, steuerte Isamu auf das Hauptgebäude zu. Die linke Tür stand offen, während die rechte nur noch schräg in ihren Angeln hing. Mit den Fingerspitzen strich er über den rauen Stein und atmete tief durch. Einmal, zweimal. Er konnte es nicht über sich bringen, durch die Tür zu gehen. Ein ungutes Gefühl breitete sich in seinem Magen aus, seine Knie zitterten. Isamu biss sich auf die Unterlippe und sah rasch über die Schulter. Auch der Wald gähnte dunkel vor ihm. Was war schlimmer? Der Wald oder der Tempel? Wald oder Tempel?

Ein Rascheln, das eindeutig von den Hecken am Waldrand kam, nahm ihm die Entscheidung ab. Erschrocken zuckte Isamu zusammen und huschte rasch in das Tempelinnere. Die Türöffnung verschluckte ihn und er stand eine Weile im Dämmerlicht, bis sich seine Augen an die plötzliche Dunkelheit gewöhnt hatten. Er befand sich in einem großen Raum, der bis auf eine dicke Staubschicht vollkommen leer war. Beinahe unendlich schien sich der Raum vor Isamu auszubreiten, obwohl er selbst wusste, dass das natürlich Quatsch war. Die Leere und Stille war erdrückend und das ungute Gefühl, das schwer auf seinen Mangen drückte, wollte nicht verschwinden.

Isamu schlich an der Wand entlang. Seine Schuhe wirbelten den Staub auf, der sich fein tanzend wieder niederlegte und so teilweise seine Fußspuren verdeckte. Das Geräusch seiner Schritte klang unglaublich laut in seinen Ohren.

Ob ich meine Schuhe hätte ausziehen sollen?, fragte sich Isamu, der sich schwach an einen Tempelbesuch erinnerte.

Damals war er noch viel jünger gewesen und ein Mann – vielleicht sein Vater – hatte ihn und Mama begleitet. Ganz genau wusste der Junge noch, dass er sich die Schuhe ausgezogen hatte bevor er die Kagura-den, den Ort, an dem die rituellen Tänze der Mikos aufgeführt wurden, betreten durfte.

Einen Moment überlegte er, ob er zurückgehen und seine Schuhe bei der Eingangstür stehen lassen sollte. Dann schüttelte er energisch den Kopf.

So ein Quatsch, schalt er sich selbst, Hier kommt sowieso niemand mehr zum Beten her. Da kann ich die Schuhe auch anlassen. Außerdem ... es wird sicher kalt werden in der Nacht.

Ein Stück von der Tür entfernt, aber noch so, dass er sie im Blick behalten konnte, setzte er sich auf den Boden, kramte in seiner Hosentasche und zog einen angekauten, aber wieder eingewickelten Kaugummi hervor. Kurz betrachtete er ihn in seinem schimmernden Papier. Den Kaugummi hatte er sich für schlechte Zeiten aufheben wollen – und wann, wenn nicht jetzt, wäre der richtige Zeitpunkt dafür?

Also steckte er sich den Kaugummi in den Mund und kaute fest darauf herum, bis dieser wieder weicher wurde. Sogar der Minzgeschmack prickelte noch ein bisschen auf seiner Zunge. Zufriedener zog Isamu einen schwarzen Filzstift hervor und begann, beinahe ohne es zu merken, eine Katze an die Wand, an die er sich lehnte, zu malen.

Wann er mit dem Malen der Katzen angefangen hatte, wusste Isamu selbst nicht mehr. Vielleicht damals, als seine Mutter immer weniger mit ihm sprach und mehr und mehr in ihrer eigenen Welt lebte, vielleicht aber auch erst, als er ins Heim gekommen war. Auch warum er nur Katzen malte, konnte der Junge nicht sagen. Irgendetwas ließ ihn das immer wieder machen, beinahe so, als hätte er selbst keine Kontrolle darüber. Außerdem beruhigten ihn die monotonen Bewegungen des Malens. Wenn er malte, dann musste er nicht nachdenken. Dann fühlte er nichts. Die Sorgen, was am nächsten Tag passieren würde, die Trauer um seine Mutter, die Angst vor Hitoshi und die Wut über die Heimleitung – all das verschwand, wenn er malte. Mit wenigen Strichen konnte er eine ganze Geschichte erzählen. Die Katzen sahen ihn nicht herablassend an oder verurteilten ihn. Die Katzen waren einfach da. Und das Beste war, dass er sie geschaffen hatte. Außerdem hatte Isamu immer das Gefühl, dass die Katzen ihn nicht nur vor den bösen Gedanken, die in ihm brodelten, schützten, sondern auch vor allem anderem. Eines Tages, so dachte er es sich aus, würden die Katzen ihn vor Hitoshi und dessen Schlägen verteidigen – dann wäre es Hitoshi, der Angst hätte und weglief.

Mit diesen beruhigenden Gedanken malte der Junge immer größere Katzen auf die Wände. Er machte sich weder Gedanken, welche Konsequenzen das erneute Malen an den Wänden haben könnte, noch, ob er nicht den Tempel mit seinen Taten entweihte. Stattdessen ging er vollkommen in dieser Tätigkeit auf und kümmerte sich nicht mehr um seine Umgebung.

Nach und nach legte sich die Nacht über das Heim, den Wald und die Tempelanlage. Je dunkler es wurde, desto weniger konnte Isamu seine Katzen noch sehen, und schließlich musste er ganz aufhören.

Er gähnte und rollte sich auf dem Boden zusammen. Doch ein unbestimmtes Gefühl ließ ihn diese Nacht nicht schlafen. Es verhärtete sich zu einem Klumpen in seinem Bauch. Zwar war er müde, sogar todmüde, lauschte aber angestrengt auf unbekannte Geräusche. Sein Magendrücken schien von Minute zu Minute stärker zu werden. Unruhe breitete sich in ihm aus – bis er plötzlich ein Rascheln und das Tapsen von Füßen hörte.

Erschrocken saß Isamu wieder aufrecht auf dem Boden. Hatte er sich getäuscht? Er hörte erneut hin. Nein, kein Zweifel, irgendetwas oder irgendjemand schlich um den Tempel herum. Er konnte genau hören, wie sich vor der Tür etwas bewegte.

Der Junge zitterte und zog seine Knie an die Brust. Wie sehr wünschte er sich jetzt in den Schlafsaal mit den anderen Jungen. Hätte er doch bloß keine Katzen an die Wand im Heim gemalt, dann wäre er jetzt nicht hier!

Das Tapsen von Schritten, Isamu war sich inzwischen sicher, dass dort draußen mehrere Personen herumliefen, wurde immer lauter.

Er wimmerte leise auf und flüsterte: „Mama.“

Sein Körper war in Alarmbereitschaft. Er schrie ihm zu, dass er aufstehen und wegrennen sollte. Was wäre, wenn die unbekannten Personen in den Tempel kämen? Niemand war da, um ihm zu helfen. Er war vollkommen allein.

Isamu war kurz davor aufzustehen und loszurennen, doch etwas hielt ihn zurück. Er konnte nicht sagen, was es war, aber eine Gewissheit wuchs in ihm , dass er, wenn er nur einen Fuß vor den Tempel setzte, den Morgen nicht mehr erleben würde.

Also rollte er sich wieder zusammen, schloss die Augen und murmelte leise vor sich hin: „Das ist nur Hitoshi mit den anderen. Die wollen mir nur einen Streich spielen. Da draußen ist nichts Gefährliches. Das ist nur Hitoshi. Der verfluchte Hitoshi. Irgendwann werde ich ihm das alles heimzahlen ...“

Doch Isamu wusste ganz genau, dass es nicht Hitoshi mit seiner Bande war, der da draußen herumlief. Niemals würden Menschen solche schabenden und trappelnden Geräusche verursachen. Wenn es der Junge nicht besser gewusst hätte, dann hätten es Mäuse sein können, aber dafür waren die Schritte zu laut.

Auch war es verboten das Heim bei Einbruch der Nacht zu verlassen. Hitoshi war zwar gemein, mimte bei den Betreuenden aber immer den lieben Jungen. Er würde also niemals nachts nach draußen gehen – schon gar nicht zum Tempel, in dem es doch spuken sollte.

Erstarrt lag Isamu auf dem kalten Holzboden und lauschte weiter den Geräuschen vor dem Tempel. Es schien ihm, als kämen sie immer näher. Dann hörte er das erste Schaben von Krallen auf dem Holz.

Sie sind drinnen, schoss es ihm ängstlich durch den Kopf. Sie sind jetzt hier drinnen und wollen mich holen.

Mühevoll unterdrückte der Junge einen Aufschrei. Er durfte nicht die Aufmerksamkeit der Eindringlinge auf sich ziehen. Er musste sich ganz ruhig verhalten.

Innerlich flehte er: Komm doch wer und beschütz mich! Irgendwer! Sie dürfen mich nicht sehen! Bitte komm jemand und beschütz mich.

Doch wer sollte in der Dunkelheit in den abgeschiedenen Tempel kommen?

Langsam, aber stetig näherten sich die Fremden. Isamu zitterte immer mehr und war sich sicher, dass die Eindringlinge seine Angst riechen konnten. Sie waren inzwischen so nah, dass er ihren Atem hörte. Pfeifend, fast piepsend, holten sie Luft. Auch rochen sie seltsam. Beißend. Nicht menschlich.

Heißer Atem stob ihm ins Gesicht

Jetzt ist es aus. Jetzt haben sie mich, dachte Isamu und kniff die Augen zusammen.

Er wusste zwar nicht, wie seine Angreifer aussahen, aber er konnte sich deutlich vorstellen, dass sie jetzt über ihm standen und ihn gleich angreifen würden. Gleich würden sie ihn haben. Gleich...

Etwas Nasses tropfte auf ihn. Etwas Spitzes berührte seinen Kopf, strich über seine Haare.

Isamu hielt die Luft an. Wann war es endlich vorbei? Hilf mir doch bitte jemand, ging es ihm nochmals durch den Kopf.

Gerade als er das dachte, ertönte ein Fauchen. Obwohl er es nicht sah, hatte der Junge das Gefühl, als würde etwas über ihn hinweg und auf den Angreifer zu springen. Dann brach Chaos aus.

Er hörte Schreie, Fauchen, Kratzen. Das Rennen und Umwerfen von schweren Körpern. Am schlimmsten war das feucht platschende Geräusch und der metallene Geruch in der Luft.

Wie Blut ..., überlegte Isamu und vergrub seinen Kopf unter seinen Händen.