JENSEITS DER TRAUMGRENZE E-Book

5,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: p.machinery

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

Orte, die wir im Traum aufsuchen, sehen bei jedem anders aus. Der eine fühlt sich in einer Märchenwelt wohl, der andere reist auf ferne Planeten oder in die Zukunft, wieder andere landen in einer Albtraumwelt. Lassen Sie sich nicht nur von den zauberhaften Texten begeistern, sondern erfreuen Sie sich ebenso an den wunderschönen Illustrationen, die Gerd Scherm zusammen mit ungewöhnlichen Helfern erstellt hat. Der Inhalt: Joachim Groos: Die Traumbibliothek Jol Rosenberg: Auf Abwegen C. Gina Riot: Parasit Ellen Norten: Die Wolkenfee Ulrike Gschwendtner-Schütt: Eindringling im Stadtteil Yvonne Tunnat: Der Spielplatz Marianne Labisch: Lauffliegen Eska Anders: Vom fehlenden Mut und verpassten Chancen Michael Schmidt: Des Leierkastens Dreifaltigkeit Gabriele Behrend: Reverie Christopher Sprung: Halle der Wiederkehr Emanuel Memminger: Looping Carola Seeler: Der Schrei Ansgar Sadeghi: Waldemar ist angekommen Peter Stohl: Wie Ritter Friedhelm die Liebe der Grafentochter gewann Susanne Horky: Der Traumläufer Achim Stößer: Du magst sagen, ich sei ein Träumer, doch ich bin nicht der einzige Angelika Brox: Das Ziegenproblem Ute Bünk: Bass Bass Johnny Wallmann: Garten des Lichts, Garten der Finsternis Johanna Vedral: Varjus Traum Carolin Zwergfeld: Namid, der Weltensucher Cornelia Schulz: Der Traumschlüssel Veith Kanoder-Brunnel: Die Übernahme

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 370

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Marianne Labisch & Gerd Scherm (Hrsg.)

Jenseits der Traumgrenze

Anthologie

Außer der Reihe 77

Marianne Labisch & Gerd Scherm (Hrsg.)

JENSEITS DER TRAUMGRENZE

Anthologie

Außer der Reihe 77

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

© dieser Ausgabe: Januar 2023

p.machinery Michael Haitel

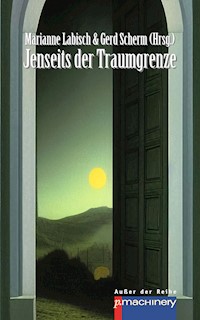

Titelbild & Illustrationen: Gerd Scherm

Layout & Umschlaggestaltung: global:epropaganda

Lektorat: Marianne Labisch, Gerd Scherm

Korrektorat: Michael Haitel

Herstellung: global:epropaganda

Verlag: p.machinery Michael Haitel

Norderweg 31, 25887 Winnert

www.pmachinery.de

ISBN der Printausgabe: 978 3 95765 311 6

ISBN dieses E-Books: 978 3 95765 795 4

Vorwort

Jeder von uns besucht im Traum Orte, die uns seltsam vertraut vorkommen. Meine eigenen kannte ich, wusste, wo am Strand die Fischbude steht, wo im Dorf der kleine Lebensmittelladen ist, in dem ich so nett bedient werde. Ich ahnte, dass nicht nur ich diese Traumorte habe, sondern nahezu jeder Mensch. Diese Orte wollten mein Co-Herausgeber und ich kennenlernen. Wir wollten sie so gut beschrieben bekommen, dass sie vor unserem Auge sichtbar werden, wollten uns dort hin entführen lassen und starteten eine öffentliche Ausschreibung.

Wir bekamen sehr unterschiedliche Geschichten, welche, die sich des Themas märchenhaft annahmen, einige, die mystisch angehaucht daher kamen, andere, die in ferner Zukunft spielen und auch einige, die man wohl als Albtraumorte bezeichnen müsste. Lassen Sie sich an ferne Orte entführen und genießen sie nicht nur die Texte, sondern auch die Illustrationen, die Gerd Scherm zusammen mit mehreren Künstlichen Intelligenzen erstellt hat. Im Nachwort zu dieser Anthologie wird er Ihnen noch etwas über diese eigenartige Arbeitsteilung erzählen.

Wir wünschen gute Unterhaltung.

Marianne Labisch

& Gerd Scherm

Joachim Groos: Die Traumbibliothek

Bereits nach 20:00 Uhr. Zeit, diese hässliche Realität zu verlassen. Florian saß an seinem aus zwei Böcken und einer Sperrholzplatte provisorisch errichteten Schreibtisch, das Laptop aufgeklappt vor sich, die leere weiße Seite im Schreibprogramm starrte ihn an. Neben dem Laptop das Wort »Sau«, das sein Freund Kai vor drei Wochen mit dem Finger in den Staub auf der Arbeitsplatte geschrieben hatte.

Er wuchtete sich mühsam aus dem Drehstuhl und bewegte sich die vier Schritte bis zu seinem Bett. Auf dem billigen Nachttisch aus dem Baumarkt stand neben der Lampe eine geöffnete Flasche Bier. Er setzte sich aufs Bett, nahm einen langen Zug aus der Flasche.

Heute musste es gelingen.

Seit fast zwei Wochen hatte er jede Nacht diese Träume. Eigentlich war es immer der gleiche Traum. Ein großer Raum. Bücherregale an den Wänden. Er saß an einem gewaltigen Schreibtisch, edel, aus massivem Holz. Und er schrieb. Er konnte schreiben. Anders als in seinem schäbigen echten Leben war er in diesem Traum ein produktiver und ausdauernder Schriftsteller. In der Realität hatte er den Wunsch, Autor zu sein. In diesem Traum war er einer. Ein begnadeter Autor.

Die Technik an seinem Traumort erschien eigenartig veraltet. Er benutzte eine Computertastatur, schwarz, klobig und mindestens vierzig Zentimeter breit. Der Monitor war groß und sah schwer aus. Grüne Schrift auf schwarzem Hintergrund, nur Schrift. Es erinnerte Florian an Fotos von Computern aus den Achtzigern.

Im Traum kümmerte er sich nicht darum. Er schrieb Zeile um Zeile. Die alte Tastatur klapperte vernehmlich, grüne Sätze füllten den Monitor wieder und wieder. Und er wusste, dass die Sätze gut waren. Er fühlte mit jeder Faser seines Körpers und mit vollständiger Überzeugung, dass er grandiose, fesselnde und mitreißende Geschichten schrieb. Es war ein Rausch, ein Genuss, mühelos sprudelten seine Gedanken, er kam mit dem Tippen kaum nach.

Aber irgendwann wachte er auf. Es blieb die Erinnerung an den Ort, an das Schreiben. Florian konnte sich an jedes Detail erinnern. Nur nicht an den Text. Nichts. Stunden produktiver Arbeit umsonst. Er zermarterte sich das Hirn, verbrachte viel Zeit damit, die Erinnerung auszuweiten, um doch noch irgendetwas hervorzuholen, und seien es nur Bruchstücke seines Textes. Aber vergeblich.

Er hatte recherchiert. Luzides Träumen. Eine Menge Experten, Gurus und Therapeuten boten Tipps und Beratung dazu an. Florian fand mehr Interesse an chemischer Unterstützung seines Vorhabens. Kai hatte aus früheren bösen Phasen seines Lebens noch ein paar Kontakte zur Drogenszene, dort hatte Florian nach einem Beratungsgespräch ein entsprechendes Mittel erhalten. Mit genauer Dosierungsanleitung und Warnung vor falscher Anwendung.

Zwei von diesen gelben Tabletten, ein weiterer großer Schluck Bier. Florian legte sich ins Bett, mit dem Einschlafen hatte er sowieso nie Probleme, und auch heute war er nicht nervös, sondern freute sich auf die Reise. Er schloss die Augen, wartete wie üblich auf den ersten Schub matter Müdigkeit, der sich wie eine sanfte warme Welle über ihn schob, drehte sich in seine bevorzugte Schlafposition und …

Er saß wieder an dem Schreibtisch. Auf dem Bildschirm blinkte der Cursor am Ende eines Textes. Florian war begeistert. Es funktionierte. Er träumte und wusste, dass er träumte, er konnte seinen Traum aktiv gestalten.

Er bewegte den Cursor per Taste nach oben, weiterer Text wurde sichtbar. Offenbar war das Werk der letzten vierzehn Tage nicht verschwunden, er hatte jede Nacht daran weitergearbeitet. Hektisch ließ er den Cursor nach oben und weiter nach oben wandern. Ab und zu hielt er inne und las einen Absatz. Dann weiter nach oben. Er musste grinsen. Das stichprobenweise Lesen bestätigte ihn: Es war gut. Mehr als das, es war großartig. Sein Leben würde sich dadurch komplett ändern. All die Jahre vergeblicher Bemühungen, all die mickrigen Schreibversuche, der ungeliebte Brotjob, das lag nun hinter ihm. Er würde zukünftig von und mit seinem Schreiben leben können. Der Traum aller Autoren, für ihn würde er zur Realität werden.

Den Cursor bewegte er nach und nach wieder ans Textende, wobei er immer wieder kurz stoppte und eine seiner Formulierungen bewunderte.

Entspannt lehnte er sich zurück und schaute sich um. Er saß in einer Bibliothek, soweit war seine Erinnerung nach dem Aufwachen korrekt gewesen. Ein hoher Raum, mindestens dreieinhalb Meter hoch, mit schlichten weißen Bücherregalen bis zur Decke. Der rechteckige Raum hatte kein Fenster, die Beleuchtung war irgendwo hinter den Büchern der obersten Regalreihe verborgen. An den schmalen Seiten führte je eine Tür hinaus, die anderen Wände waren vollständig mit gefüllten Regalen bedeckt.

Florian stand auf. Etwas unsicher, schließlich träumte er diesen Ort nur und hatte keinerlei Erfahrung mit geträumten Beinen und deren Funktionalität. Mühelos konnte er sich bewegen, die Traumwelt funktionierte identisch mit dem realen Leben. Er schlenderte zu einem der Bücherregale und betrachtete die Buchrücken. Sehr viele ihm bekannte Werke, die meisten hatte er gelesen. Klassiker, die in der Schule behandelt wurden. Ein Regal mit seinen Lieblingsautoren, moderne amerikanische Schriftsteller, die eigenartigerweise meistens in Maine oder New Hampshire lebten. Ein Regal mit der heimlich und immer mit etwas schlechtem Gewissen von ihm verschlungenen Fantasyliteratur.

In einer anderen Ecke entdeckte er sogar die Bücher seiner Kindheit. Internatsgeschichten, eine lange Reihe mit den grün verschnörkelten Karl-May-Bänden, die vielen Drei- und Fünf-Freunde-Bücher.

Neugierig schritt er die Regale ab. Die Bücher spiegelten sein Leben. Da standen Reiseführer zu Orten, die er besucht hatte. Ratgeber, die Hilfe zu Krisen versprachen, die er durchlitten hatte. Medizinische Abhandlungen über Krankheiten, mit denen er sich in der Vergangenheit hatte plagen müssen. Lehrbücher, die ihn während seiner Ausbildung und später während des Studiums begleitet hatten.

Ein wenig unheimlich, dachte er. Aber es ist ja nur geträumt.

Er hörte ein Geräusch aus der Richtung der Tür zur Rechten. Ein Seufzen oder Stöhnen. Zögerlich näherte er sich der Tür, öffnete sie ein Stück, bewegte langsam den Kopf zum Türspalt und schaute hinaus.

Ein Raum, identisch mit seinem. Die gleichen Maße, die gleichen Regale, in der Mitte der gewaltige Schreibtisch mit dem altmodischen Arbeitsplatz.

Eine junge Frau saß dort, starrte auf den Bildschirm und schrieb. Sie war ungefähr in Florians Alter, ihre schwarzen Haare hingen bis über die Schultern und zur Hälfte über ein verwaschenes T-Shirt. Konzentriert schrieb sie. Ab und zu stoppte sie, um ihr Haar irgendwie zu zerzausen und dabei zu seufzen. Danach schrieb sie weiter.

Florian fühlte sich nicht wohl, sie zu betrachten, solche Heimlichkeiten waren ihm zuwider. Er überlegte kurz, ob er im Traum überhaupt eine Stimme haben würde, dann sagte er »Hallo«.

Die junge Frau erstarrte, schaute ihn an und stieß einen schrillen Schrei aus.

Florian lag in seinem Bett. Nass geschwitzt, mit zerknülltem Laken. Sein Schädel schmerzte wie nach einer Sauftour mit Altbier und Cocktails. Stöhnend stand er auf und taumelte ins Bad, wo er sich das Gesicht kalt abwusch und mit langen gierigen Zügen direkt aus dem Wasserhahn trank.

Er schleppte sich zurück ins Bett und schaute auf die Uhr. Erst zwanzig nach vier, aber an weiteren Schlaf war nicht zu denken. Trotz der rasenden Kopfschmerzen konnte sich Florian gut an alle Details des Traums erinnern. Die Bücher seines Lebens, seltsam genug. Die Unbekannte im Nachbarzimmer, die er so sehr erschreckt hatte. Und sein genialer Text. Moment, der Text? Er erinnerte sich nur an Bilder, Cursor hoch und Cursor runter, grüne Zeilen. Der Inhalt: Verschwunden, er wusste nichts mehr davon. Seine Kopfschmerzen legten noch mal deutlich an Intensität zu. Er wälzte sich im Bett umher, auf der Suche nach irgendeinem Haken, einem Trick, mit dem er doch noch an seine Arbeit gelangen könnte, aber vergebens.

Der Weg zurück war zum Glück nicht versperrt. Er konnte es wieder versuchen. Er würde es wieder versuchen, so schnell wie möglich, am liebsten hätte er sofort einen weiteren Versuch gestartet, sich mit Alkohol und Schlaftabletten und natürlich dem gelben Wundermittel wieder in die Bibliothek geträumt, aber er wusste, dass dieser künstliche Schlaf eher einer Ohnmacht gleichkäme und keine geplanten Träume ermöglichen würde.

Den ganzen Tag hindurch bewegte sich Florian möglichst diszipliniert. Ein Spaziergang, ein leichtes Mittagessen, nachmittags ins Hallenbad, seichte Lektüre – gesund und kontrolliert arbeitete er auf einen natürlichen Schlaf hin.

Zeitig legte er sich ins Bett, trank ein Bier und nahm drei der gelben Tabletten. Wie am Abend zuvor schlief er rasch ein. Das merkte er daran, dass er plötzlich wieder an seinem mittlerweile bereits vertrauten Schreibtisch saß. Sein Text war noch da. Wie konnte er es schaffen, sein Werk in die reale Welt zu überführen? Warum vergaß er alles beim Übergang? Er könnte zumindest versuchen, einige Absätze auswendig zu lernen. Jede Nacht ein paar Absätze, dann am nächsten Morgen in der echten Welt niederschreiben. Er bewegte den Cursor im grünen Text und schätzte die ungefähre Menge. Da war bereits ein circa vierhundertseitiges Buch entstanden. Das absatzweise mit nach Hause zu nehmen, würde zu lange dauern. Falls diese Traumreise überhaupt von Dauer wäre … also musste er einen Weg finden, den Text vollständig zu transportieren. Oder er musste es irgendwie schaffen, die Fähigkeit des erfolgreichen Schreibens zu transportieren.

»Hallo.«

Er zuckte zusammen und schaute sich um. In der Tür stand die schwarzhaarige Nachbarin.

»Hallo«, sagte er.

Sie trug wieder das verwaschene T-Shirt. Sie bemerkte, wie er sie anschaute und sagte: »Das ist mein Schlafanzug. Bist du auch ein Träumer?«

»Ich glaube schon, der Begriff passt. Eigentlich liege ich in meinem Bett und schlafe, das hier träume ich nur. Es fühlt sich aber verdammt echt an.«

Sie nickte. »Ja, verrückt, oder? Ich heiße Elisa.«

»Florian. Schreibst du auch?«

»Jede Nacht. Viel und schnell und gut, aber beim Aufwachen ist alles weg. Das quält mich schon seit Monaten.«

»Bei mir sind es nur zwei Wochen, aber ich kann es kaum noch ertragen. Ich muss eine Möglichkeit finden, meinen Text zu retten.«

Elisa seufzte. »Ich habe alles Mögliche ausprobiert. Hypnose, verschiedene Medikamente, ich habe mich in unterschiedlichen Intervallen wecken lassen, ich habe versucht, meinen Text auswendig zu lernen. Sogar bei einem esoterischen Guru war ich. Alles wirkungslos. Am liebsten würde ich überhaupt nicht mehr hier sein, das bringt ja alles nichts. Aber nicht mal das geht, es sei denn, ich schütte mir haufenweise Alkohol rein, dann träume ich nicht. Das will ich aber auch nicht dauernd …«

»Sind da noch andere außer uns?«, fragte Florian.

»Ja, viele, sehr viele. Ich bin etwa fünfzig Zimmer weitergegangen. In jedem sitzt so eine arme Gestalt wie wir. Die meisten wollen keinen Kontakt, sie fühlen sich durch mich gestört.«

»Fünfzig Zimmer, also fünfundzwanzig in jede Richtung?«

»Ungefähr, ja.«

Florian stand auf und ging auf Elisa zu. »Vielleicht sollten wir …«

Er lag in seinem Bett und rang nach Luft. Der Kopfschmerz war brutal, alles überdeckend. Er rollte aus dem Bett, fiel auf den Boden, drückte sich halbwegs hoch und krabbelte auf Händen und Knien ins Bad. Er übergab sich lange und schmerzhaft, legte sich dann auf den Boden und drückte sein Gesicht auf die kühlen Fliesen.

Er dämmerte weg, ein unruhiger Schlaf brachte etwas Linderung, aber er kehrte dabei nicht wieder in die Bibliothek zurück.

Den Tag brachte er irgendwie hinter sich. Spazierengehen, Lesen, Netflix, er nahm kaum auf, was er las oder schaute, seine Gedanken waren bei seinen nächtlichen Ausflügen. Für die er teuer bezahlen musste, das Aufwachen und die ersten Stunden in der Realität waren hart.

Abends nahm er sein übliches Bier, aber keine der gelben Pillen. Er schlief die Nacht durch, erwachte ausgeruht und gesund, war aber nicht in der Bibliothek gewesen.

Am nächsten Abend also doch wieder mit chemischer Unterstützung. Eine Flasche Bier, drei Tabletten. Zuvor stellte er einen Eimer und eine Wasserflasche neben das Bett.

Er drehte sich in die übliche Schlafposition.

»Da bist du ja wieder, was war los?« Elisa stand direkt vor seinem Schreibtisch.

»Hallo, hat nicht geklappt gestern, ich möchte nicht darüber reden.«

»Okay, ist auch nicht so wichtig. Vorgestern hattest du eine Idee, gerade bevor du verschwunden bist, hast du einen Vorschlag?«

»Ja. Wir sollten die Bibliothek weiter erkunden. Nicht nur fünfundzwanzig Räume, sondern weiter. Falls nötig, viel weiter. Es muss doch etwas anderes geben als nur diese Arbeitszimmer.«

Elisa sah ihn eine Weile an, ohne zu antworten. Schließlich sagte sie: »Die Idee gefällt mir nicht besonders, aber daran gedacht habe ich natürlich auch schon. Leider habe ich keinen besseren Vorschlag. Also los geht’s.«

Mit energischen Schritten ging sie in das Nebenzimmer. Florian folgte. Er war Elisas Raum, der Schreibtisch war unbesetzt, die Regale ebenso befüllt wie in seinem Raum. Zusammen näherten sie sich dem Durchgang zum nächsten Raum und schauten hinein. Ein älterer Mann arbeitete konzentriert an seinem Text, er schaute nicht auf, als die beiden den Raum betraten. Florian sah viele ledergebundene Bücher in den Regalen, viele mit identischen Buchrücken.

Der nächste Raum. Ein etwa vierzehnjähriges Mädchen, in den Regalen Fantasybände, glitzernde Vampire, Einhörner. Das übliche Klischee, dachte Florian. Das Mädchen sah auf, betrachtete die beiden und sagte: »Haut ab, geht weiter und lasst mich in Ruhe.«

Elisa und Florian betraten den nächsten Raum …

Er hing über der Bettkante, würgte und spuckte in den Eimer. Übelkeit und Kopfschmerzen schüttelten ihn, er zitterte unkontrolliert. Der Besuch in der Bibliothek war viel zu kurz, wie in der vorletzten Nacht hatte er nur Minuten dort zugebracht. Trotz seines elenden Zustands beschloss er, in der kommenden Nacht die Dosis zu erhöhen. Wenn schon Schmerzen, dann sollte es sich auch lohnen.

Abends schluckte er sechs der gelben Pillen. Wie üblich schlief er ohne Probleme ein und traf Elisa, die bereits auf ihn wartete.

»Na endlich. Fangen wir noch mal an? Ich hoffe, dass du heute länger durchhältst.«

»Hallo, Elisa, ich habe mich vorbereitet, ich denke, ich bin fit. Lass uns keine Zeit verlieren.«

Wieder gingen sie durch Elisas Raum in den ihres Nachbarn, der wieder nicht aufschaute. Weiter zum nächsten Raum. Das Mädchen war sichtlich genervt. »Habe ich euch nicht gesagt ihr sollt mich in Ruhe lassen? Verpisst euch!«

Elisa und Florian rannten in den nächsten Raum, in den übernächsten und immer weiter. Anfangs schaute Florian noch auf die jeweiligen Personen und versuchte, auch einen Blick auf die Bücherregale zu werfen. Je mehr Räume sie durchquerten, desto weniger interessierte es ihn. Frauen und Männer in jeder Altersstufe, manche reagierten auf die beiden, andere nicht. Es war ihm einerlei, er wollte nur weiterkommen, in der Hoffnung, irgendetwas zu finden.

Er hatte nicht mitgezählt, aber sie hatten bereits Hunderte Räume durchquert, als sie plötzlich hinter einem der üblichen Zimmer einen Saal betraten. Er war riesig, Florian konnte das Ende nicht sehen. Auch hier waren die Wände mit Bücherregalen besetzt. Aber diese hier waren alt, stabil, kunstvoll aus Holz gefertigt.

Und hier hielten sich Menschen auf. Viele Menschen. Teilweise einzeln an Schreibtischen, teilweise in Gruppen, stehend oder entspannt auf Sofas und Sesseln. Sie redeten miteinander, sie hielten Getränke in der Hand. Eine Szenerie wie im Foyer eines teuren Hotels oder auf einem altmodischen Kreuzfahrtschiff.

Sie näherten sich einer der Gruppen. Sechs Personen, auf Sofas und Sesseln um einen Tisch herum verteilt. Einer erzählte eine Geschichte, die anderen hörten aufmerksam zu. Niemand nahm Notiz von Florian oder Elisa.

Sie gingen auf eine andere Gruppe zu, auch dort schien man sie nicht zu bemerken.

Elisa deutete auf einen weißhaarigen Mann, der alleine an einem der Schreibtische saß. »Mein Gott, Florian, schau mal dort, das ist doch der, wie heißt der noch, der mit dem Nobelpreis?«

»Stimmt, er sieht aus wie Elias Canetti. Aber der ist doch schon lange tot. Unheimlich, oder?«

Sie gingen langsam weiter. Wieder entdeckte Elisa einen verstorbenen Autor, auch Florian erkannte eine Autorin. Auch diese ebenfalls seit Jahren tot.

»Langsam wird mir dieser Traum unangenehm, das macht keinen Spaß mehr. Tote um uns herum, und wir sind unsichtbar. Das ist gruselig.«

Elisa nickte. »Das geht mir genauso. Lass uns etwas versuchen.«

Sie ging auf die nächste Gruppe zu und sprach sie direkt an. »Hallo, könnt ihr mich hören, was ist hier los, verdammt noch mal!«

Keine Reaktion. Sie stellte sich direkt vor einen Sessel, in dem ein zerzauster älterer Mann saß, ein Weinglas in der Hand.

Florian sagte: »Das ist Bukowski, diese Visage würde ich überall erkennen. Noch ein toter Autor.«

Elisa schrie ihm direkt ins Gesicht. »Halloooo, aufwachen, was ist das mit euch Zombies hier?«

Florian wachte auf. Und dachte, er müsse nun sterben. Das war die Kombination aller Kater und aller Schmerzen seines Lebens. Krämpfe schüttelten ihn, er bemerkte kaum, dass er sich einnässte. Er wollte seinen Schmerz hinausschreien, aber das war zu anstrengend, alleine der Gedanke daran ließ eine brutale zusätzliche Kopfschmerzwelle entstehen.

Winselnd und kurzatmig, nass geschwitzt und mit rasendem Puls verbrachte er Stunden der Qual, bevor er nochmals einschlief und etwas Linderung fand.

Obwohl er froh war, diese Tortur überstanden zu haben, hatte er keinen anderen Gedanken, als die schnellstmögliche Rückkehr in die Bibliothek. Eigentlich wusste er, dass ein Tag Pause notwendig wäre, aber es war ihm egal. Noch immer etwas wackelig auf den Beinen, trank er sein Bier und schluckte zehn Tabletten.

Wieder saß er an seinem Schreibtisch. Diesmal wartete Elisa nicht auf ihn. Er stand auf und schaute in ihren Raum. Sie war nicht da. Er ging etwas auf und ab, betrachtete die Bücher in ihrem Zimmer. Klopfte auf ihren Schreibtisch, rief sogar ihren Namen. Dann beschloss er, ohne sie zu starten. Er rannte in die gleiche Richtung wie am vorigen Tag, die träumenden Autoren waren ihm gleichgültig. Er befürchtete, der Saal könnte nicht mehr vorhanden sein, so wie auch Elisa nicht mehr da war. Schließlich war das alles nur ein Traum. Er rannte weiter. Kurz blitzte die Angst vor dem Aufwachen und dem Schmerz auf, aber er verwarf diese Gedanken.

Da vorne, endlich, schon zwei Räume vorher, konnte er es durch die offenen Türen mehr ahnen als sehen, dann der letzte Raum, nur noch wenige Schritte, dann betrat er endlich den Saal.

Alles war wie am Tag zuvor. Die gleiche Szenerie. Und doch fühlte es sich irgendwie anders an. Florian schlenderte durch den Raum. Bei einer der Gruppen erstarb das Gespräch, als er sich näherte. Und hatte einer der Schriftsteller ihm nicht eben zugenickt?

Da vorne rechts, Canetti oder sein Ebenbild, am selben Schreibtisch wie am vorigen Tag. Er schaute Florian an, kein Zweifel. Florian ging ein paar Schritte auf ihn zu. Canetti stand auf, betrachtete ihn für eine kurze Weile, lächelte und sagte: »Willkommen.«

Jol Rosenberg: Auf Abwegen

Lora starrte in den Schneesturm vor dem Fenster und nippte an ihrem Tee. Die Blechwände des Containers dämpften das Toben und Fauchen kaum, es übertönte fast die Stimme des Radiosprechers.

»… Forschende interpretieren dies als erste Hinweise auf Versuche der Kontaktaufnahme einer außerirdischen Spezies. Allerdings ist es bislang nicht gelungen, die Quelle der Signale ausfindig zu machen …«

Lora schaute ungläubig das Radio an und schluckte, bevor ihr der Tee aus dem offenen Mund rann. Bislang hatte sie den Sender für seriös gehalten. Aber vielleicht war es egal. Das meiste, was draußen in der Welt passierte, war egal. Abgesehen vom Klimawandel, der die Gletscher abschmelzen ließ und dafür sorgte, dass ihr kleines Paradies schneller unter ihrem Hintern wegschmolz, als sie denken konnte. Aber darum scherte sich da draußen niemand, außer einer Handvoll Jugendlicher, denen niemand zuhörte. Missmutig nahm Lora einen weiteren Schluck aus der angeschlagenen Tasse. Wenn es Außerirdische gäbe, kämen die sicher nicht hierher, zu ihrer abgelegenen Station in Grönland. Niemand kam hierher, von den gelegentlichen Versorgungshubschraubern einmal abgesehen. Und nicht einmal die landeten hier, sondern in Zackenberg, von wo aus sie alles mit dem Motorschlitten herüberholte. Wenn genug Schnee lag.

Immer wieder sagten die Leute dort, dass es Unsinn sei, ihren Außenposten aufrechtzuerhalten. So besonders waren Loras Wetterdaten nicht. Und selbst wenn man ihre Messstation erhalten wollte, konnte man von Zackenberg herüberfahren – wenn es gelang, den Rest zu automatisieren, sodass nur alle paar Wochen eine Wartung nötig wäre. Lora hielt nichts vom Automatisieren. Sie belud stets stur ihr Fahrzeug und fuhr wieder weg.

Es reichte ihr völlig, alle drei Wochen jemanden zu sehen. Solange die Position ihren Lebensunterhalt sicherte, war sie zufrieden. Sie und die Wetterstation, mehr brauchte sie nicht.

Das war nicht immer so gewesen.

Nach Banus Tod hatte sie sich zunächst in Kontakte geworfen. Partys, Dates, Konzerte – alles nur, um nicht allein zu sein. Dann zog sie sich zurück. Erfand Ausreden, um niemanden treffen zu müssen. Ihre Freunde bemühten sich um sie. Redeten ihr gut zu, luden sie immer wieder ein. Immer mit diesem mitfühlenden Blick, der Lora an Banu erinnerte. An die, die fehlte. Als habe ihr Tod ein schwarzes Loch in Loras Leben gerissen, das die Blicke der Freunde einsaugte, bevor sie Lora erreichen konnten. Banus Tod hatte ein Loch in Loras Leben gerissen. Sie wollte nur nicht ständig daran erinnert werden.

Diese Stelle war ihr wie eine Rettung vorgekommen: Niemand, der etwas von ihr wollte. Keine Verlockungen. Keine Erinnerungen. Nur sie und die Natur, die hier draußen riesig erschien. Die Natur würde sie heilen, davon war Lora überzeugt.

Vor dem Fenster peitschte der Wind die Flocken fast horizontal vorbei. Sie musste da raus, den kurzen Tag nutzen. Kein angenehmer Ausflug bei einer Sichtweite von nur wenigen Metern. In letzter Zeit funktionierte die Wetterstation öfter mal nicht und zeichnete Werte auf, die beim besten Willen nicht stimmen konnten. Lora hoffte bloß, die Geräte hielten noch eine Weile durch. Jeder Cent, den das Institut für die Station ausgeben musste, führte nur wieder zu der Überlegung, ob man sie nicht besser aufgeben sollte.

Lora nahm den dicken Daunenanorak vom Haken und schnürte die Schneestiefel. Sie überprüfte, ob der Rucksack alles enthielt, was sie brauchte – eine reine Routinesache. Sie hatte die Sachen seit dem letzten Check nicht ausgepackt. Aber bei dem Wetter konnte sie es sich nicht leisten, etwas zu vergessen. Nun noch Schneebrille und Gesichtsmaske zurechtrücken. Dann trat sie vom Vorraum hinaus ins Freie.

Sofort griff der Wind nach ihr. Schneeflocken wehten auf die Brille. Lora stemmte sich gegen die Tür, drückte sie in den Rahmen und prüfte, ob sie wirklich geschlossen war. Sie hatte keine Lust auf Schnee im Haus. Ums Abschließen musste sie sich nicht kümmern, niemand kam hier vorbei. Und wenn doch, konnte ein offenes Haus über Leben und Tod entscheiden. Aber richtig geschlossen musste die Tür sein. Lora rüttelte daran, nickte zufrieden und stapfte los.

Sie kannte den Weg gut. Fünfzehn orangerote Stangen, die ihr den Weg wiesen und dann die Station, ein winziges brusthohes Häuschen mit einer Antenne. Selbst bei dem Wetter war es kein langer Ausflug. Sie streifte die Handschuhe ab, öffnete mit klammen Fingern das Gehäuse und entnahm die Aufzeichnungskartusche. Eine zähflüssige, hellbraune Pampe klebte daran. Bei der Kälte war normalerweise alles gefroren. Das, was da an ihren Fingern klebte, war es nicht. Es fühlte sich nicht einmal kalt an. Loras Nackenhaare stellten sich auf. Mit zitternden Fingern wechselte sie die Kartusche und schraubte alles wieder zu. Sie führte die Hände vor die Brille, aber die wirbelnden Flocken ließen sie nichts erkennen außer dem, was sie schon wusste: braune Pampe. Kurz entschlossen steckte sie die Hände in den frisch gefallenen Schnee und rieb sie kräftig gegeneinander. Dann streifte sie die Fäustlinge über und marschierte zurück zum schützenden Container. Ihre Hände prickelten.

Loras Zuhause war winzig: Ein einzelner Raum, der gleichzeitig als Küche, Schlafraum und Labor diente. Davor der Windfang mit der kleinen Nasszelle, in der es nie wirklich warm wurde. Sich zu waschen, wurde eindeutig überbewertet. Lora tat es vor ihren Ausflügen nach Zackenberg, tendierte aber sonst dazu, nur die nötigsten Stellen zu benetzen.

Als sie sich aus ihrer Kleidung geschält und diese zum Trocknen aufgehängt hatte, betrachtete sie ihre Hände. Der normale Ockerton schien etwas rötlicher als normal, ansonsten sahen sie aus wie immer. Was auch immer sie da draußen gesehen hatte, jetzt war es weg. Lora ging zur Nasszelle und wusch sich sorgfältig; sicher war sicher. Dann setzte sie sich an die Analyse der Wetterdaten.

Der Sturm heulte die ganze Nacht hindurch. Lora lag im Bett unter den dicken Decken und schaute in die Dunkelheit, die nur vom Schein einiger LEDs punktiert wurde. Sie hatte das Satellitentelefon nicht aufgeladen. Ihr Vater würde schimpfen, weil er vergeblich versuchte, sie zu erreichen. Aber bei dem Wetter war die Verbindung ohnehin zu schlecht, um sich zu unterhalten. Gleich morgen früh würde sie sich darum kümmern.

Lora erwachte im Dunkeln. Die Heizung hatte sich eingeschaltet; die Hand, die sie vorsichtig unter den Daunen hervorstreckte, fror nicht sofort. Lora schlug die Decken beiseite und tappte zum Lichtschalter. Sie steckte den Akku des Telefons in die Ladestation. Dann zog sie sich die Jacke über und machte Frühstück: Wasser aufsetzen, die Marmelade ins Warme holen, den Tisch decken. Krümel zogen sich in Schlangenlinien über die Kunststoffplatte des Tisches.

Lora nahm den Lappen und setzte zum Wischen an, dann hielt sie inne. Sie war sich sicher, den Tisch nicht schmutzig hinterlassen zu haben. Und schon gar nicht hatte sie Muster aus Brötchenkrümeln erzeugt. Die Krümel waren in Wellenlinien arrangiert. Lora legte den Kopf schief. Sinuskurven, das waren sie. Konnten die durch Vibrationen entstanden sein? Sie atmete langsam ein und noch langsamer wieder aus. Hier vibrierte nichts. Außer dem Dieselaggregat draußen, aber davon war drinnen nichts zu spüren. Und es gab keine Mäuse. Es gab auch keine Insekten. Mit dem Zeigefinger schob sie vorsichtig einen der Krümel nach oben. Sie holte die Kamera und machte ein Foto. Danach taute sie ein Brötchen auf und aß im Stehen.

Etwas später hatte sie Messgeräte mit dem Tisch verbunden. Vielleicht übertrugen sich die Schwingungen des Aggregats doch in ihren Wohncontainer. Wenn das so wäre, wollte sie wissen, was sich verändert hatte. Eigentlich sollte sie andere Schwingungen messen. Und sie musste dem Gletscher einen Besuch abstatten.

Am Abend lagen die Brötchenkrümel wieder in zwei perfekten Sinuskurven. Mit zitternden Fingern machte Lora ein Foto. Dann klingelte das Telefon.

»Lora, Mädchen, geht es dir gut?« Die Stimme ihres Vaters drang klar an ihre Ohren. Als stünde er neben ihr. Lora empfand das nicht als Vorteil.

»Ja«, behauptete sie. Wenn sie ihm von den merkwürdigen Krümeln erzählte, würde er ihr nur wieder Vorhaltungen machen, warum sie allein da draußen blieb und wie gefährlich das sei und blabla.

»Du klingst aber nicht so.«

»Nicht?«

»Du klingst besorgt.«

»Ich bin nicht …« Doch, sie war besorgt. Und sie würde ihn nicht vom Gegenteil überzeugen können. Egal, was sie sagte. Ihr Vater hatte ein Gespür für ihre Stimmungen, auch wenn er nie wirklich auf sie einging. »Es gibt hier eine Kleinigkeit, die mich etwas irritiert«, gab Lora zu.

»Schmelzen die Gletscher wieder stärker ab?«

»Nein. Also ja, das tun sie, aber das ist nicht neu.«

Ihr Vater entgegnete nichts. Er wartete. Wie eine Spinne im Netz. Und sie tapste mit traumwandlerischer Sicherheit hinein.

»Da sind merkwürdige Krümel auf dem Tisch.«

»Krümel …«

Sie hörte sich dabei zu, wie sie ihm alles erzählte.

»Kind, du bist zu viel allein«, sagte er, als sie fertig war. »Ich werde dem Institut Bescheid geben. Die müssten dich da rausholen!«

»Nein!« Wie alt musste sie werden, um ihm gegenüber zu schweigen? »Das! Wirst! Du! Nicht! Tun!«

Als habe er sie nicht gehört, wechselte ihr Vater das Thema. Er habe gestern eine Ausstellung über den frühen Beuys besucht und die … Lora war so wütend, dass sie ihm nicht zuhörte. Sie sah hinüber auf die Sinuskurven. Erst jetzt fiel ihr die Substanz ein, die gestern an der Wetterstation geklebt hatte. Dieselbe Farbe: ocker. Wie Brötchenkrümel. Heute war an der Station alles normal gewesen. Sogar die Messwerte.

»Bis morgen, Schatz!«, unterbrach die Stimme des Vaters ihre Gedanken.

»Ja. Tschüss!«

Endlich war es still. Lora schaltete das Licht aus und sah durchs Fenster. Was war sie doch für eine Lusche! Verkroch sich hier am Ende der Welt und wartete, dass das Leben ihr einen Hinweis gab. Aber es gab keine heiligen Hinweise. Sie musste ihr Leben selbst in den Griff bekommen. Endlich aufhören, ihrem Vater Dinge zu erzählen, die er nicht zu wissen brauchte. Wütend ging sie zum Tisch hinüber und wischte mit der Hand darüber. Sie konnte die Krümel nicht sehen, aber sie spürte sie an den Fingern, kleine harte Körnchen, die sich in ihre Haut bohrten. Lora klopfte sie ab und stieg ins Bett. Es dauerte lange, bis sie in einen unruhigen Schlaf fiel.

Am nächsten Morgen betrachtete sie die wieder erschienenen Sinuskurven und rief kurz entschlossen im Institut an. Aliyah würde Bescheid wissen. Und sie war Frühaufsteherin.

»Lora, was gibt’s? Alles gut bei dir?«

»Alles gut«, behauptete Lora. Aliyah war eine der wenigen Personen, die sie manchmal vermisste. Vielleicht, weil sie Banu nicht gekannt hatte und Lora nicht so behandelte, als fehle ihr die Hälfte. Es reichte, wenn Lora sich so fühlte. »Ich habe nur eine kurze Frage. Sie dir mal das Bild an, das ich dir geschickt habe. Woran erinnert es dich?«

Eine Weile blieb es still in der Leitung, unterbrochen von gelegentlichem Rauschen. Merkwürdige Töne waren das. Fast wie …

»Sinuskurven«, sagte Aliyah. »Sehen aus wie Gigahertzwellen.«

»Gigahertzwellen? Wie bei Mobiltelefonen?«

»Oder Satellitentelefon. Genau. Warum fragst du?«

Lora schwieg. Was sollte sie Aliyah sagen?

»Sind das auf dem Bild Krümel auf deinem Tisch?«, hakte Aliyah nach.

»Ja«, sagte Lora. »Merkwürdig, oder?«

Ein Schwall knatternder Töne drang an Loras Ohr. Dann war die Verbindung weg.

Lora sah das Telefon an und legte es langsam auf den Tisch. Ein Schauer lief ihren Rücken hinunter. Der Wind pfiff über das Dach, sonst war es still. Sie drückte auf die Lautsprechertaste. Nicht einmal ein Freizeichen war zu hören. Das Telefon blieb einfach tot. Tot wie … Banu. Lora schluckte.

Gigahertzwellen. Was wenn …? Nein, das war unsinnig. Lora starrte das Telefon an. Sie hatte es mitten in die Krümelwellen gelegt. Krümelwellen, die begannen, sich zu bewegen. Lora beugte sich vor. Das, was sie für Brötchenkrümel gehalten hatte, marschierte über den Tisch. Auf das Telefon zu. Loras Nackenhaare sträubten sich, ihr Mund wurde trocken. Fasziniert beobachtete sie, wie die Krümelchen das Telefon erreichten, einen Moment innehielten, das Gerät erklommen und dann – Lora blinzelte – verschwanden.

Vielleicht tat ihr das Alleinsein wirklich nicht gut. Vielleicht sollte sie unter Menschen gehen. Sie konnte mit Zackenberg anfangen. Wenn sie jetzt schon halluzinierte, dann …

»Hören Sie mich?«

Lora starrte auf das Telefon. Sie ließ es offenbar nicht bei optischen Halluzinationen bewenden. Sie halluzinierte eine blecherne, etwas piepsige Stimme. Oder das, was sie da hörte, war wirklich da. Unwahrscheinlich. Aber dass eine Frau Mitte vierzig auf dem Weg zum Einkaufen in einer deutschen Großstadt von einem Siebeneinhalb-Tonner überfahren wurde, war auch unwahrscheinlich. Trotzdem war es geschehen.

»Ja«, sagte Lora fest und schluckte gegen den Kloß in ihrem Hals an. »Ich höre Sie.«

»Gut. Wir brauchen Ihre Hilfe.«

Das hatte Lora nicht erwartet. Hier draußen waren Hilfsgesuche eher selten.

»Ja?«, fragte sie.

»Dürften wir Ihren Satelliten benutzen? Und vielleicht etwas … Stahl?«

»Ähm …« Lora kniff die Augen zusammen und fixierte durch den verbliebenen Schlitz ihr Telefon. Das war ein Scherz. Sie wurde am Arsch der Welt Opfer eines Telefonstreiches.

»Sind Sie noch da?«

»Jaaa«, sagte Lora langsam, »sagen Sie, wer sind Sie eigentlich?«

Am anderen Ende der Leitung blieb es still. Oder war es gar nicht am anderen Ende? Die sich bewegenden Krümel sprachen gegen einen Streich. Sie sprachen für …

Lora holte die Lupe. Sie hatte keine Ahnung, wofür das sprach. Gegen ihre psychische Gesundheit, so viel war sicher. Trotzdem wollte sie es wissen. Sie beugte sich über das Telefon. Tatsächlich, sie sah einen Krümel. Ungefähr ameisengroß. Eine von diesen kleinen, roten Ameisen – nur eben in Ocker, etwas heller als ihre Haut. Der Krümel hatte Beine. Oder Arme.

»Wir sind nur auf der Durchreise«, klang es aus dem Telefon neben ihrem Ohr.

Lora zuckte zurück. »Auf der Durchreise von wo nach wo?«

»Von Knarzxwurak nach Pondwrselei.« Knarzxwu …? »Das wird Ihnen nichts sagen.« Das stimmte. Falls es ein Name war, klang er, als habe jemand Sprachstörungen. »Aber wir haben ohnehin kein Interesse an Kontakt mit Ihnen.«

»Sie sprechen aber doch mit mir!« Da lebte sie schon am Arsch der Welt und trotzdem geschah so etwas!

»Weil wir Hilfe brauchen! Erlauben Sie uns, den Raumschiffnotdienst zu rufen. Und unsere Nahrungsmittelvorräte aufzustocken, bis unser Schiff repariert wird.«

Lora beugte sich wieder über das Ameisenwesen neben dem Telefon. Sah sie das richtig, oder winkte es ihr zu?

»Der Satellit ist nicht meiner«, stellte Lora fest. »Aber Sie können ihn benutzen. Tu ich ja auch.«

»Vielen Dank. Er wird nicht lange ausfallen. Und der Stahl?«

Nicht lange ausfallen. Lora sah der Ameise zu, wie sie einem Kollegen half, vom Telefon zu steigen. »Was heißt, nicht lange?«

»Drei Stunden. Maximal.«

Das war wahrscheinlich zu verschmerzen. Sie hatte keine Ahnung, wer oder was alles an diesem Satelliten hing.

»Das geht in Ordnung«, sagte sie vorsichtig. »Ich suche Ihnen etwas Stahl raus. Soll ich ihn auf den Tisch legen?«

»Wohin?«

»Neben das Gerät, über das wir gerade sprechen.«

»Nein, wir werden einen Bereich markieren, auf den wir leichter Zugriff haben.«

»In Ordnung.« Lora hielt inne. »Seid ihr sicher, dass ihr mit niemandem sonst reden wollt? Es gibt eine Menge Leute, die sicher Interesse hätten.« Horden von Wissenschaftlerinnen und Forschenden. Da war sie sich sicher.

»Nein, danke. Ihre Hilfe ist alles, was wir brauchen.«

Sie beobachtete durch die Lupe, wie zahlreiche Ameisenwesen ihr Telefon verließen. Wie waren sie dort hineingekommen? Bei genauerer Betrachtung sahen sie doch nicht aus wie Ameisen. Eher wie … bevor Lora ein Vergleich einfiel, verschwanden sie. Sie musste etwas aus Stahl suchen, das sie nicht mehr brauchte. Das Steakmesser vielleicht, das ihr Vater ihr zum Geburtstag geschenkt hatte, obwohl sie seit Jahrzehnten Vegetarierin war. Am anderen Ende der Galaxie war es sicher gut aufgehoben.

Endlich lag das Messer am bezeichneten Ort. Lora sah zu, wie es verschwand, immer weniger wurde, bis es schließlich wie ein Schatten in der Luft hing, der langsam verblasste. Vielleicht war es das, was mit ihr passiert war: verblassende Schatten. Manchmal glaubte sie, Banu zu sehen, draußen zwischen den Schneeflocken. Sie sah zu Lora herein. Die schloss die Augen und lauschte dem Wind. Vielleicht war es Zeit für eine Veränderung.

C. Gina Riot: Edgar Ficciaros Parasit

Die Schatten werden wieder länger. Ein metallisches Klirren schwirrt durch die Luft. Hämmerndes Stampfen. Sie kommen. Doch mein Geist ist zu blind, um sie zu sehen. Ich kann meine Augen nicht mehr kontrollieren. Das ist neu. Sie befinden sich auf meinem stahlharten Unterbauch. Losgelöst von meinem Haupt. Der Schädel, groß und schwer, schwebt nun schutzlos über mir. Angebracht an meinem dürren, langen Körper. Stampfen. Die ockerfarbene Erde zittert. Sie kommen. Mein Herz trommelt, verlangsamt sich, bis es in ihrer Frequenz schlägt. Stampft. Der Lärm übertönt sämtliche Geräusche. Schrilles, metallisches, beißendes Klirren, zu dem sich das erschütternde Stampfen ihrer elefantenartigen Beine gesellt. Meine Augen bewegen sich nicht mehr. Ich blicke starr in die Endlosigkeit der zertrampelten Erde, bis sich das Ocker in grauem Nebel verliert. Das ist der Horizont. Doch unerreichbar. Ich fühle, wie mein Kopf schwer wird, doch die mageren Schultern müssen ihn tragen. Keine Sonne, doch die Schatten wandern. Kein Entrinnen und doch fliehe ich. Wie immer. Die Schrauben in meinen metallischen Gelenken arbeiten wieder. Rotieren im Takt zu ihrem Stampfen. Mein stabheuschreckenartiger Körper setzt sich in Bewegung. Auf den Horizont zu. Denn es ist der einzige Ausweg. Der einzige Weg, den ich kenne. Sie kommen. Die zu tief sitzenden Sehorgane geben mir das Gefühl, in einem fremden Körper zu stecken, und doch lässt dieses Empfinden die Einsamkeit nicht verebben. Wir wissen nicht, wie wir die Fehler beheben, wie wir die Feinde beseitigen. Wie wir die Kriechtiere loswerden, die sich in unseren Körpern einnisten und uns benommen machen. Wir können nur auf die Maschinen vertrauen, denn zu ihrem Rhythmus schlagen unsere Herzen. Ich habe seit Jahren keinen von meiner Sorte mehr gesehen, aber ich werde nicht aufhören, nach ihnen zu suchen. Unser kollektives Bewusstsein ist das einzige Lebenszeichen meiner Artgenossen und doch erfahre ich nicht, wo sie sich befinden. Denn der stetige Lärm, der unsere Ohren betäubt, ließ unsere Kommunikation verstummen. Die Kriechtiere in unserem Inneren haben die Verbindung mit meiner Spezies vor Langem gekappt. Nun bleibt mir nur die Suche. Also laufe ich, während die Schatten länger werden und um die wenigen Erhebungen in der unendlichen Weite tanzen. Bis ich falle und auf ausgedorrter Erde lande.

Geruhsame Stille. Das klirrende Lärmen war zu einem beiläufigen Surren verkommen. Freigiebig strich ich die satte Ölfarbe auf das grundierte Leinen. Die niemals enden wollende Panik war einem Gefühl von Glückseligkeit gewichen, und doch saß mir der Schock noch immer alarmierend im Nacken. Das Geräusch, wenn ich den Pinsel mit zähflüssigem Ocker tränkte, entfaltete sich in meinen Sinnen wie das Flüstern einer Liebhaberin, verführerisch und sanft. Sanft. Wie auch der Duft der Farben, der im Raum hing. Meine Tätigkeit hatte etwas Absonderliches an sich. Ich verwandelte Immaterielles in etwas Greifbares. Kunst. Die weiche Hand zitterte vor Sorge, die filigrane Linie, die ich im Begriff war, an dem Leib des Wesens zu ziehen, könnte verwackeln. Ein weiteres Selbstporträt einer stabheuschreckenartigen Gestalt mit stählernem Panzer und Schrauben an sämtlichen Gelenken glänzte mir noch feucht entgegen. Und dahinter zeichnete sich die endlose Weite in blutigem Ocker ab, bis sich die Farbigkeit in schwacher Sättigung verlor. Ein grauer Himmel schwebte über dem krümmungslosen Horizont. Dem Ziel jeder meiner Reisen. Für einen Moment löste ich den Blick von dem beinahe vollendeten Werk und linste hinter der Staffelei vorbei, wo mich der kalte Blick Meréens traf. Die Meisterin der bildenden Künste umfasste mit der Rechten das Handgelenk, das über ihrem grünen Wollkleid hing. Auf der Höhe des Dekolletés gab es eine Aussparung, die den Blick auf ihr knochiges Brustbein freilegte. Wie bei den meisten Künstlern dieser Akademie konnte man ihren Kleidungsstil nur als exzentrisch beschreiben. Ihr Blick wanderte weiter und meiner richtete sich wieder auf die Leinwand. Die Sonnenstrahlen, die durch die hohen Fenster eingeworfen wurden, erzeugten Lichtreflexe auf dem feuchten Ölgemälde. Feine Staubkörner tanzten im grellen Schein. Ihre Bewegung sorgte für schwingende Entschleunigung.

»Das kollektive Bewusstsein?« Es war die Stimme der Kunststudentin neben mir, die von Neugier kündete. Doch ich hatte verlernt zu sprechen. Wäre ich dieser Gabe mächtig, so hätte ich sie korrigiert, anstatt lächelnd zu nicken. Ihre blutroten Lippen benetzte eine kleine feuchte Stelle, die das grelle Sonnenlicht weiß reflektierte. Wie gerne wollte ich sie in einem Gemälde einfangen. Doch das war mir nicht vergönnt. Immer und immer wieder starrte ich in mein parasitäres Ebenbild. In die Maschine, die in Ewigkeit verging und dem Horizont entgegen stolperte. In eine Existenz, die das Sonnenlicht nicht kannte. Nur die Unheil verkündenden Schatten, die weder Zeit noch Raum gehörten, als wären sie bedeutungslos. Ganz so als wären meine Werke von meinen eigenen Albträumen befangen. Irgendetwas sagte mir, dass das nicht der Wahrheit entsprach. Doch die Bedeutung dieser inneren Stimme zerfloss vor mir, ehe ich einen Gedanken spinnen konnte, der ihren Grund zu erfassen vermochte. Freiwillig ließ ich den losen halbgesponnenen Faden ziehen. Anderenfalls hätte er mir nur den Verstand zugeschnürt, bis es mir körperlichen Schmerz verursachte. Hier im Atelier, in der außergewöhnlichen Künstlerakademie Syt in Brigan, konnte ich frei sein. Frei atmen. Geräusche wahrnehmen, die nicht durch ein schrilles Klirren verstummten. Die Luft schmeckte nicht metallisch. Meine Gedanken wurden weich gebettet, abgedämpft, als wäre ich ungeboren und sorgenlos. Der Kopf wog nicht mehr schwer und die Haut, die meinen Körper überzog, war elastisch und weich. Ich spürte die Wärme, die von außen eindrang und ich spürte die feuchte Kälte, die die hohe Gewölbedecke aus kaltem Stein speicherte. Sie erzeugten ein symbiotisches Wechselspiel aus Emotionen, die mich erreichten und wieder verließen. Eine Symbiose mit meinem Selbst? Dematerialisierte ich mich dadurch selbst, während ich etwas so Immaterielles wie Kunst zu etwas Materiellem machte?

»Das kollektive Bewusstsein?« Die Kunststudentin wandte mir den Kopf zu und lächelte, während sich ein Glanzfleck auf den blutroten Lippen bildete. Ich wollte ihr widersprechen, doch war ich stumm. Daher nickte ich bescheiden. Ich wollte diesen Glanzfleck einfangen, denn er reflektierte das Sonnenlicht. Aber das konnte ich nicht. Ich blickte abermals auf mein egozentrisches Gemälde, das die trostlose Leere der Einsamkeit darbot. Und rechts, als wäre der Parasit nicht mehr Teil des Systems, ragte der filigrane Körper empor, der einen viel zu kolossalen Kopf zu tragen hatte.

»Das kollektive Bewusstsein?« Ihre Stimme klang schrill, während sie ihr blutrotes, sonnenreflektiertes Lächeln lächelte. Ich wollte antworten, aber war stumm.

»Das kollektive Bewusstsein?« Ein Kreischen entwich ihrer Kehle, doch ihre Gesichtszüge blieben ruhig.

Meréen setzte auf mich und meine Staffelei zu. Dröhnend bebte der Steinboden. Ihre mageren Beine zerstampften den Grund.

Meine spitzen, fingerlosen Hände scharren über die totgetrampelte Erde. Lang und metallisch, unfähig jemals einen Pinsel zu halten. Ich fühle mich kraftlos. Die sperrigen Gelenke erschweren mir die Fähigkeit, mich rasch zu erheben. Ungewandt kratzen die Klauen über den Boden. Die langen spindeldürren Beine versagen erneut und brechen unter mir ein. Doch ich darf hier nicht verweilen. Das Stampfen kommt näher und mein Herzschlag schreit nach dem Feind, will in seinem Einklang schlagen. Ich muss mich wieder erheben. Denn der Horizont ist in zu weiter Ferne. Ich muss ihn erreichen, bevor die Maschinen mich erreichen. Der schrille Lärm dringt bis in meine Eingeweide vor und erzeugt die allgegenwärtige Panik, die sie mir einpflanzten. Ein Schwarm der schwarz funkelnden Kriechtiere krabbelt auf meinen hilflosen Körper zu. Ihre Mundwerkzeuge schnappen begierig nach dem letzten Rest, der von meinem Verstand noch übrig ist. Ich höre meine Artgenossen nicht mehr rufen, aber noch spüre ich ihre Präsenz. Mein Bein schabt über die Erde, doch der Kopf poltert immer wieder zu Boden. Ich rapple mich mit der letzten Kraft, die meine mit Zahnrädern vernieteten Glieder noch hergeben, auf, und starre dem Horizont entgegen. Dem Nebelgrau. Dem Ziel meiner Reise. Denn es gibt in dieser endlosen Weite aus schrillem Kreischen und dröhnendem Stampfen nichts anderes mehr. Weder Hoffnung noch Trost, weder Tag noch Nacht, keine Stunde, keine Zeit. Es gibt nur die Ewigkeit und das Aussterben einer Art. Meiner Art. Wir sind nicht mehr viele, doch ich werde die letzten Überlebenden finden, bis wir der Vernichtung durch die Maschinen entgegenblicken werden. Meine dürren Beine tragen mich dem Horizont entgegen. Ich werde sie dort nicht finden. Aber die Kriechtiere verfolgen jeden meiner Schritte, verlangen danach, ihnen zu dienen. Uns zu vernichten. Denn wir sind die Parasiten dieser Erde. Wir legten diesen Boden brach. Wir stehen ihnen im Weg. Deshalb jagen sie uns, wollen uns vernichten. Sie haben uns die Flügel genommen, uns verkrüppelt, uns entstellt und nun wollen sie uns entseelen. Doch ich laufe weiter. Immer dem Horizont entgegen. Denn sobald ich nicht mehr laufen kann, falle ich. Und wenn ich kraftlos zu Boden sinke, verliere ich das Bewusstsein und ohne mein Bewusstsein können die Kriechtiere meinen Verstand nicht mehr verunstalten. Und dann schlafe ich. Und wenn ich schlafe, gelingt mir die Flucht und ich träume. Und wenn ich träume, so wird etwas so Surreales wie Zeit real. Und Kunst.