Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Fulgencio Pimentel

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

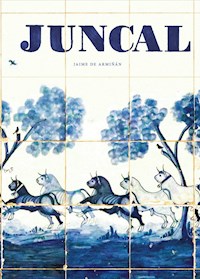

Juncal pudo haber sido el torero más importante de su tiempo, pero una cornada lo ascendió a otro estatus, el del último gran pícaro de la tradición literaria española. A finales de 1988, poco después de terminar el rodaje de la serie de televisión homónima —una de las más celebradas de nuestra historia audiovisual—, Jaime de Armiñán emprendió la escritura de este libro, retrato novelado y prolijo de su personaje, consciente de que lo que le había quedado en el tintero debía encontrar su cauce y de que este no era otro que la palabra. Escritor veterano, tanto como cineasta, Armiñán pudo saldar de esta forma la cuenta pendiente con un universo que le acompañó toda su vida y escribir una carta de amor a sus gentes, al lenguaje del que son depositarios y a un paisaje que se resiste aún a desaparecer de nuestra memoria precisamente gracias a pedazos de arte como este. Como diría Juncal: "Com moita cebola!". O mejor: "¡En el mundo!".

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 517

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Contenido

de mi propio testimonio

del testimonio de vicente ruiz búfalo

del testimonio de teresa campos

del testimonio de doña julia muñoz

del testimonio de josé álvarez juncal

uno

dos

tres

cuatro

cinco

seis

siete

ocho

nueve

diez

once

final

pasodoble

© 1989 Jaime de Armiñán Oliver © 2018 Fulgencio Pimentel para todo el mundo www.fulgenciopimentel.com ISBN en papel: 978-84-16167-84-5 ISBN en digital: 978-84-17617-36-3 Primera edición impresa: junio de 2018 Editor: César Sánchez Editores adjuntos: Joana Carro y Alberto Gª Marcos Revisión de textos: Leticia Oyola Diseño de cubierta: Daniel Tudelilla Fotografía del autor: rodaje de la serie Juncal, 1988 (archivo familiar).

Las irregularidades ortográficas y gramaticales presentes en este libro (apócopes, leísmos, etc.) reflejan la intención del autor de dotar a sus personajes de un habla específica, reflejo, en cada caso, de sus particularidades geográficas, cronológicas y culturales. Todas las notas al pie son obra del autor y se corresponden con apreciaciones del narrador, el padre Domingo Camprecios.

A Paco Rabal, por su arte, por su talento y por buen torero, le brinda este torojuncal

de mi propio testimonio

Mi nombre es Domingo Camprecios y Baró. Nací en Reus (Tarragona), a las cinco de la tarde del día 25 de agosto de 1925. Fueron mis padres Domingo Camprecios y Turell y Neus Baró y Menat. Mi bisabuelo paterno, Florián Camprecios y Deulofeu, compadre de nuestro glorioso paisano el general don Juan Prim y Prats, al que acompañó en la batalla de Castillejos y a quien veló tras el luctuoso atentado de la calle del Turco en Madrid. Mi abuelo materno, Santiago Baró y Brases —amigo personal de don Luis Mazzantini y Eguía—, me inculcó la afición a la fiesta de toros, tema del que voy a tratar, llevándome a numerosas corridas. Recuerdo con singular agrado la primera de ellas, fue en Barcelona y trabajaban aquella tarde Marcial Lalanda, Vicente Barrera y Antonio García Maravilla. Hice el bachillerato en Tarragona, terminándolo después de nuestra guerra civil y ya por desgracia huérfano de padre. Sentí entonces una irrefrenable vocación religiosa, que mi abuelo Florián comprendió y alentó, aunque no dejara de aconsejarme que lo de cura estaba bien, pero mal pagado y que debería apuntar más alto: por ejemplo, a ser licenciado en Derecho. Como las dos opciones eran posibles e incluso aconsejables, acabé recalando en Deusto (antes Vizcaya), donde me hice jesuita y doctor en leyes. Siempre que pude asistí en Bilbao a las corridas generales y de esta forma tuve la suerte de ver los trabajos de casi todos los grandes maestros de aquella época: Domingo Ortega, Pepe y Antonio Bienvenida, Agustín Parra Parrita, Pepín Martín Vázquez y sobre todos, sin desmerecer a ninguno, Manuel Rodríguez y Sánchez Manolete, que dejó honda huella en mi aún fresco paladar de aficionado. En 1949 —contaba yo a la sazón veinticuatro años— tuve el gusto de conocer a José Álvarez Juncal, que toreó en Bilbao con Luis Sánchez Olivares Diamante Negro y Miguel Ortas, los tres novilleros. El joven jesuita y el no menos joven matador intimaron rápidamente y la amistad que naciera al anochecer de un día de junio de 1949 no se rompió hasta el tristísimo 26 de septiembre del pasado año. Bien es cierto que, por los singulares comportamientos de Juncal,aquella amistad quedó interrumpida durante veinte años o más. Era Juncal entonces un mozo de buena talla y cierta dosis de flamenquería —cosa nada extraña en su oficio— que había nacido en Carmona (Sevilla), de madre murciana y padre cordobés. Pero de José Álvarez hablaré más extensamente en su ocasión, que, como decía mi querido maestro don Pedro Monís y Odriozola, no ha de faltar. Al salir del seminario fui destinado por mis superiores a Córdoba, donde impartí clases, seis años después, en la casa que tiene la Orden en dicha ciudad andaluza. Azares del destino —o de la Providencia— hicieron que lo que iba a ser una estancia breve se convirtiera en domicilio habitual. Al cabo del tiempo, me considero más cordobés que catalán, aunque siempre he conservado mi peculiar acento y el amor a la dulce tierra que me vio nacer. En la ciudad de los califas, para mí la más hermosa de España, acrecenté mi afición a la fiesta brava, debido en parte a mi amistad con José Álvarez Juncal, a quien veía frecuentemente. Llegué a ser socio de número de la Peña Manolete y con el tiempo —corría el año 1984— alcancé una de sus vicepresidencias. Por cierto, que aquel hecho no fue del agrado de nuestro superior, el reverendo padre don Federico Iriarte y Urruticoechea, S. J., más aficionado a la gastronomía vasca y a la cría de aves rapaces que al arte que diera fama al señor Pedro Romero.

Permítaseme ahora una breve digresión.

En Deusto impartía clases de Derecho Penal mi sabio maestro y luego respetado amigo el reverendo padre don Julián Pereda, S. J. Era este don Julián hombre docto y profundo aficionado al hecho taurino, que llegó a preocuparle hondamente por razones de moral y ética. Autor de un librito, corto en páginas y grande en saber, Los toros ante la Iglesia y la Moral, libro que conservo autografiado por él y que guardo como uno de mis más preciosos tesoros. Del sagaz texto extraje las razones que opuse, en larga conversación, a mi superior tras mi nombramiento como vicepresidente de la Peña Manolete. Los tiempos eran otros, ya no reinaba en España S. M. don Felipe II y no ocupaba la silla de san Pedro el santo Pío V. El buen padre hubo de rendirse a mis razones con la condición de que le convidara a comer en El Caballo Rojo, afamado restaurante cordobés que regenta mi amigo Pepe García Marín, un gran artista según la autorizada opinión del padre Iriarte.

• • •

Hora es ya de que confiese mis intenciones. Me propongo escribir un libro en homenaje a mi admirado José Álvarez Juncal, y por extensión a todos los hombres que se visten de luces en España, Francia, Portugal y América hispana. Más que un libro original es la reunión de los testimonios de los allegados al fino torero sevillano. La idea surgió de Vicente Ruiz y Marín, llamado Búfalo y de oficio limpiabotas. Este artesano, gran amigo de Juncal, a quien veneraba, redactó por consejo mío gran parte de sus vivencias pasadas junto al diestro. Yo las conservo tanto en estilo como, a veces, en su curiosa ortografía. A ellas añadí fragmentos de las memorias que el mismo José Álvarez escribiera. Memorias —justo es reconocerlo— incompletas y confusas que he ido sumando a lo largo del texto. Con aquellas dos fuentes en mi poder tuve la ocurrencia de pedirle su particular aportación a doña Julia Muñoz y Valbuena, de ilustre familia cordobesa y esposa que fuera de don José Álvarez Juncal. Doña Julia —reticente y reservada al principio— accedió al fin a mi demanda. Este hecho, impensable en otras circunstancias, se debió sin duda alguna a los acontecimientos que cerraron la vida del matador. Por último, una rara casualidad completó el rompecabezas que mi inconsciencia había desafiado. Impartía yo una charla sobre el escritor Blasco Ibáñez y el problema del duelo en el siglo xix, en la ciudad de Sevilla. Tras la charla fui a cenar a un modesto restaurante llamado La Buena Mesa, cuya propietaria, a quien por supuesto conocía de nombre, es doña María Teresa Campos y González, amante que fue de don José Álvarez Juncal durante largos años y, por lo que luego se verá, detonador del final de la historia que nos ocupa. A los postres, doña María Teresa se acercó a mí y con cierto rubor me pidió permiso para sentarse. Yo se lo concedí y ella entonces me invitó a un agradable licor de pera. Tras alabarle las excelencias del conejo con caracoles que acababa de degustar, entramos en materia. Doña María Teresa —que también me conocía a mí por referencias— tenía necesidad de hablar de Pepe, como ella le llamaba, a quien quiso mucho en vida. Un ligero rubor teñía sus mejillas. Yo la tranquilicé. San Agustín dijo: «Amad, haced lo que os parezca», y aquella mujer había amado a mi amigo. Sus ojos se nublaron y yo tuve que hacer un esfuerzo para no acompañarla. Me confesó algo que a ella le parecía insólito: la mañana del sábado anterior entró a pasear en el barrio de Santa Cruz y sin explicarse la razón se compró un cuaderno y un bolígrafo. Luego —según su testimonio— se sentó en la terraza de un bar en la plaza de los Venerables y allí comenzó a escribir sus menciones con Juncal. La insté a continuar el camino emprendido y le confesé mi intención de reunir los testimonios a los que antes aludí. No le hizo mucha gracia la intervención de doña Julia, a quien calificó de «bruja», pero prometió remitirme unas cuartillas con sus particulares impresiones. Ayer tarde llegaron a mi domicilio de Córdoba con una carta que copio literalmente:

Apreciado padre Camprecios:

Espero que al recibo de la presente se encuentre usted bien de salud. Yo quedo bien a Dios gracias. Yendo a la cuestión que nos ocupa le diré que el encuentro que tuvimos la otra noche para mí resultó muy reconfortante y tranquilizador. Sé cuánto le apreciaba y le respetaba el pobre Pepe. Le mando las cuartillas que le prometí aunque dudo que le sirvan de algo porque a mí nunca se me han dado bien las letras. No tengo muy seguro que esto sirva de algo ni acreciente el recuerdo del pobre Pepe. Yo he escrito con toda sinceridad y por ello le pido perdón ya que algunos pasajes pueden resultar demasiado sinceros. Me reía al escribirlos pero pensaba que los curas de hoy en día no son como los de antes. Bueno, no quiero cansarle más. Si viene por Sevilla, ya sabe dónde me tiene. Le agradeceré que me remita la foto de Pepe que me prometió.

Suya afectísima,

Teresa Campos

Con los materiales reunidos he compuesto este testimonio a la mayor gloria de Juncal. Cada una de las impresiones de los personajes —Búfalo, doña Julia Muñoz, Teresa Campos y yo mismo— están marcadas por un inevitable tono subjetivo. En ocasiones me he permitido reflexionar sobre hechos que no viví personalmente, convirtiéndome en una especie de falso testigo y nunca en escritor de novelas, porque debo dejar claro que no soy fabulador y mucho menos novelista. Desde muy joven tuve afición a las letras, pero mis trabajos literarios no fueron más allá de tres docenas de conferencias, algún texto jurídico, ciento cuatro artículos —cuarenta y siete de tema taurino— publicados en el Diario de Córdoba, dos obritas representadas en la Universidad de Deusto y un guión cinematográfico aún inédito. Al término de cada capítulo añado unas notas, que ayudan a clarificar el texto o a aportar datos de utilidad general: confieso que en alguna ocasión he utilizado esas «notas» para desahogarme.

• • •

Por supuesto, no soy el primer eclesiástico que quedó fascinado en nuestra Piel de Toro por el hecho taurino. Cito a mi viejo amigo y maestro don Julián Pereda, S. J.: «¿Hay algo, si prescindimos de la religión, que haya entrado más adentro en el alma española que los toros? Como diversión, lo ha llenado todo, mucho más en los tiempos pasados que ahora [1945], por lo más popular y más aristocrática al mismo tiempo que fue entonces la fiesta: más popular, porque era realmente diversión del pueblo (para pueblo tan hombre diversión tan viril); más aristocrática, porque lo más linajudo de la nobleza española (el mismo Carlos V mató un toro en Valladolid) se entregaba con incoercible entusiasmo a este peligroso deporte, que tan bien templaba los aceros de sus bríos y les adiestraba en el manejo de armas y caballos».

Y claro que, estando el ambiente tan saturado de hazañas taurinas, tan excitado el deseo por nuevas y más audaces fiestas, tan llena de la imaginación de símbolos y referencias y metáforas y comparaciones alusivas a los toros, que tan perfectamente comprendía todo el pueblo, por necesidad la literatura y la poesía habían de tener algo así como su apartado taurino y valerse de su lenguaje para llegar más al alma del pueblo.

Qué se pensaría hoy si un orador sagrado subiera al púlpito, como lo hizo el elegante clásico fray Hernando de Santiago (1597), y en un panegírico de san Bartolomé dijera:

Suele suceder cuando un toro bravo sale a la plaza, rostro y cerviguillo ancho y negro, que con su aspecto, furia y bramidos obliga a que todos se pongan en cobro y que cuando están llenos los tablados y solo el coso, sale un hombre que solo con su capa en la mano le silba y le provoca y le incita: todos le han lástima y le tienen por muerto y, aunque le den voces, de nada se turba, antes severo, entero y reposado, si el toro no le quiere, él se le llega, y cuando le arremete, cerrando los ojos, a dar la cornada, déjale la capa en los cuernos, húrtale el cuerpo y parte a la carrera a un puesto seguro a que echó el ojo primero que comenzase a hacer esto; embravécese el toro con la capa y rómpela, y los que de lejos lo miran piensan que mató al hombre; pero el otro vivo se está riendo y holgando en paz.

Toros hubo bravos, locos, furiosos y crueles en tiempos de los gloriosos apóstoles y mártires antiguos: magencios, dioclecianos, nerones, domicianos espantosos andaban en las plazas de sus imperios; salían mártires a torear con ellos, provocándoles con las capas de sus cuerpos, deseosos por perder la vida de él por ganar la del alma… Así lo vio san Pablo cuando dijo: «Spectaculum facti sumus mundo, angelis et homnibus» («Somos espectáculo a quien con cuidado salen a ver los ángeles en el cielo y los hombres en el mundo»); pero, como diestros toreadores, dejaban las capas de los cuerpos en los cuernos furiosos del tirano y saltaban con las almas a los seguros andamios y barreras del cielo, en que habían puesto los ojos antes de salir a ponerse en esto.

Los que miraban el caso muy de lejos, y no con buenos ojos, cuando veían el furor y justicia con que maltrataban al mártir, pensaban que moría; pero ellos estaban seguros en su gloria y paz. Lenguaje es este de la sabiduría: «Viss sunt oculis insipientium mori, illi autem sunt in pace».

Uno de los que bien torearon con una vaca lasciva y loca, que suele ser peor que los toros, aunque en el viejo testamento fue con su ama; porque le dejó la capa, huyendo el cuerpo, no diese la cornada en el alma. Pero el que es más para ver entre todos los del nuevo y viejo testamento es nuestro santo apóstol san Bartolomé, que, no teniendo capa, por haberla dejado con todo lo demás por Dios, la misma piel suya deja en manos del tirano como en cuernos del toro.

¡Así habló fray Hernando de Santiago, y a buen seguro que le entendió hasta la última viejecita y sacaría materia de santa admiración!

Palabras santas del viejo profesor de Derecho Penal, a las que yo añado un testimonio que tal vez hoy, a ciertos espíritus delicados o timoratos, parezca un tanto irreverente. Es fray Cristóbal de Fonseca, agustino, quien, refiriéndose al prendimiento de Jesucristo en el huerto, afirma:

Y Cristo Nuestro Señor la llamó hora de ellos, hora de sus deseos y hora de su poder; porque allí todos tuvieron manos contra el Señor: judíos, gentiles, sacerdotes. Como cuando llega la hora de lidiar al toro, antes en el campo le temen y no osan llegar a maltratarlo; pero en saliendo de la plaza, unos le silban, otros le tiran garrochas, otros piedras, otros le echan la capa sobre los ojos, otros le jarretan y algunos por gentileza le alancean: así aquel pueblo, que antes no se había atrevido y siempre anduvo temeroso, en llegando la hora, unos le silban, otros le tiran garrochas, como los azotes y espinas; otros le jarretan, poniéndole clavos en sus pies; otros le cubren los ojos con la capa y otro por gala le atravesó con una lanza el costado. Es su hora.

Como decía el padre Pereda, S. J.: «¡Cuántos ejemplos similares podríamos amontonar de predicadores y panegiristas, que en lenguaje taurino exponían las graves verdades de la fe!».

Sin embargo, no todo fue camino de rosas para los clérigos, curas, monjes, capellanes y prelados duchos en tauromaquia. Los venerables Hurtado Tomás, Medina y Mendo, los salmanticenses e incluso fray Antonio de Ciudad Real fueron tratados de bárbaros. Tengamos en cuenta que en aquellos años se habían celebrado fiestas de toros en la plaza de San Pedro de Roma, bajo la paternal mirada de Alejandro VI, Julio II y León X. Pues ni por esas, como solía decir mi tan mentado profesor el padre Julián Pereda, S. J. Fue culpable, si un papa puede ser culpable de algo, san Pío V, que el 1 de noviembre de 1567 lanzó al orbe la bula Salute gregis, refiriéndose a la fiesta taurina como: «Haec cruenta turpiaque daemonum nom humium spectacula» («Estos espectáculos tan torpes y cruentos, más de demonios que de hombres»). Añadía el santo Pío V de gloriosa memoria:

Queden abolidos [se refiere a los espectáculos taurinos] en los pueblos cristianos, prohibimos bajo pena de excomunión, ipso facto incurrenda, a todos los príncipes, cualquiera que sea su dignidad [reinaba en España Felipe II, gran aficionado a los toros], lo mismo eclesiástica que laical, regia o imperial, el que permitan estas fiestas de toros. Si alguno muriera en el coso, quede sin sepultura eclesiástica. También prohibimos a los clérigos, tanto seculares como regulares, bajo pena de excomunión, el que presencien tales espectáculos. Anulamos toda las obligaciones, juramentos y votos de correr toros, hechos en honor de los santos o de determinadas festividades.

La santa bula cayó como una bomba en España y, de haber prosperado la orden de san Pío V, san Fermín (Pamplona), san Pedro y san Pablo (Burgos), san Jaime (Valencia) y san Isidro (Madrid), entre otros muchos venerables, se hubieran quedado sin fiesta en su pueblo. Fue Gregorio XIII, en la bula Exponi nobis (25 de agosto de 1585), quien, con todos mis respetos a S. S., se encargó de echarle agua al vino, manteniendo la pena de excomunión a solo «monachis et fratribus Mendicantibus, coeterisque ordinis et instituti regularibus» («a los monjes y hermanos mendicantes y a los regulares de cualquier orden o instituto»), añadiendo que seguía la prohibición en cuanto a que no se corrieran los toros en días de fiesta y que mandaba se tomaran toda clase de precauciones para evitar muertes y mutilaciones. Sabios y paternales mandatos que solo dejaban fuera del abono a curas y frailes, aunque ponían en orden las enfermerías de las plazas de toros. Hoy, a pesar de los esfuerzos del cardenal Gasparri (1920), la gente de Iglesia —al menos de hecho— puede ver lidiar reses bravas e incluso en las plazas de toros hay un capellán por si fuera menester, y ya no se prohíbe a los diestros ser enterrados en tierra sagrada: recuérdense los hermosos monumentos funerarios de Manuel García y Cuesta Espartero, José Gómez Ortega Gallito y Manuel Rodríguez Sánchez Manolete, porque como dijo san Pablo: «Spectaculus factibus mundo, angelis et hominibus» («Somos espectáculo a quien con cuidado salen a ver los ángeles en el cielo y los hombres en el mundo»).

del testimonio de vicente ruiz búfalo

Me llamo Vicente Ruiz Marín. Nací en Chipiona, provincia de Cádiz, el día 9 de marzo de 1940. Nací en la calle General Queipo de Llano, que ahora no sé cómo se llama, porque no he vuelto por mi pueblo desde que se murió Franco. Mi padre, de nombre Federico Ruiz Moreno, era bodeguero y muy metido en política. En los tiempos de 1936 echó algunos mítines y se significó en el Frente Popular, que decían entonces, y en el Partido Socialista de uno que se llamaba Largo Caballero. Incluso llegó a ser concejal por el Ayuntamiento de Chipiona, aunque él había nacido en Mairena de Alcor, de donde venía la familia de mi abuelo Federico. El lío de los militares le pilló en Sevilla y, según me ha contado mi madre, de la que luego hablaré, se batió el cobre sobre todo en la plaza Nueva de Sevilla, donde fue herido en un brazo. Cuando los fachas se hicieron dueños de la situación, mis padres consiguieron huir a Almería. Allí pasaron toda la guerra y allí fui concebido yo en el verano del 39. Mis padres no se atrevieron a volver a Chipiona entre otras cosas porque nos habían requisado la bodega. Para sacarme adelante, porque yo fui su único hijo, mi papá se hizo limpiabotas y mi mamá, chica de servir. La mala suerte fue que un falangista reconoció un día a mi papá cuando le estaba limpiando las botas. Este falangista era de Huelva y se llamaba Ramón Villaverde. Metieron preso a mi padre y se lo llevaron a Madrid. En dos meses lo aviaron los militares. Mi mamá, ya preñada, le había seguido y vivía en una pensión de la calle de Carretas. Como en Madrid no podía trabajar de nada, ni siquiera de puta, como la he oído decir muchas veces, por aquello de la barriga, se volvió a Chipiona a vivir en casa de la abuela Julia, que entonces estaba medio ciega y sorda del todo. Por eso nunca conocí a mi padre, que murió dos meses antes de que yo naciera. De niño recuerdo que tiraba pellas de barro a la placa del general Queipo de Llano, que, según mi abuela Julia, había matado a mi padre con una pistola del nueve largo. Un día me pilló echando barro un guardia civil que se llamaba Pichatriste y me dio una hostia que por poco me arranca la cabeza. Nunca más eché pellas a Queipo de Llano y no por miedo a Pichatriste, sino porque en el fondo me tenía sin cuidado lo de mi padre.

Mi mamá se llamaba Regla Marín Toro y había nacido en Coria del Río. Era de muy buena familia, tanto es así que mis abuelos le dieron estudios y llegó a maestra. Cuando sacó el cargo la destinaron a Chipiona y allí fue donde conoció a Federico Ruiz. A pesar de que tenía un hermano cura, que fusilaron los rojos en Cartagena, mi madre era de la UGT y predicaba mucho en la Casa del Pueblo. Según he visto por algunas fotos y comprobado por mí mismo, mi madre era muy guapa, aunque un poco culona, al decir de don Feliciano Guzmán Morales, llamado Pulgarcito y que saldrá después. Cuando estaba de buen humor, cosa rara en ella, me contaba sus historias; cómo las niñas de su escuela se burlaban y le decían «Regla tiene la regla», algo fuera de cacho, teniendo en cuenta el lugar donde casi todas habían nacido, porque si hubiera sido en Valladolid, por ejemplo, se comprende. A veces se alababa a sí misma y me decía: «Estas tetas —estaba muy orgullosa de sus tetas— engancharon a tu padre y te dieron a ti de comer hasta que don Feliciano Guzmán trajo leche condensada…», y luego ponía una cara pícara y se callaba pero se entendía que, después de la leche condensada, también ayudaron lo suyo. Cuando mi mamá volvió a Chipiona a parir, los falangistas la llevaron a la prevención, pero luego la dejaron en paz. Ya no tuvo que ver en política, aunque años después un alcalde nuevo le cortó el pelo al rape y le dio aceite de ricino porque los rojos habían matado a un estudiante falangista en Madrid. Pasado ese incidente ya no ocurrió nada malo, entre otras cosas porque nos fuimos a vivir a Sevilla, donde nadie nos conocía. De chiquillo recuerdo cómo mi abuela hablaba sola, porque no podía oír nada. Este vicio lo aprendió mi mamá y así, entre las dos, organizaban unos discursos muy largos que no tenían principio ni fin, nada que ver unos con otros. El resabio de hablar solo lo heredé yo y así, de pequeño, incorporaba mi monólogo al de mi madre y mi abuela. Se colocó entonces mi madre en una bodega muy seria y así traía un sueldo a casa. Yo nunca fui a la escuela: mi mamá se encargó de mi educación para que no me torcieran las ideas los curas y los fachas. Aprendí cosas que los niños de mi edad no sabían y cosas de personas que se habían muerto o estaban fuera, pero que eran muy importantes. Supe palabras como monólogo, jactancioso, segmentar, bífido y otras entonces desconocidas en Chipiona. Claro que esto me trajo algunos disgustos porque a los niños de mi pueblo les entró la manía de que yo era mariquita. Tuve que pegarme con todos, uno a uno, hasta darle una paliza al gallito, que se llamaba Juan Cruz y le decían Tabardillo. Cuando les gané a todos me respetaron, pero yo los desprecié olímpicamente. Me junté con los gitanos y me hice amigo de uno que se llamaba Perico el de las Brasas, porque su padre tenía una forja. Perico me enseñó palabras como sinconché, corbayalé o juncal, que en caló quiere decir espléndido1. Este Perico quiso ser torero y la diñó años más tarde en una capea que se celebraba en Bormujos. Según me dijeron, un toro le partió la femoral y se desangró en una mesa del ayuntamiento mientras un enfermero le ponía esparadrapos y el cura le metía un madero en la boca para que no se partiera la lengua del dolor que le daba al pobre. Vivíamos ya en Sevilla y yo me enteré del caso muy de mayor. Yo sueño muchas veces con Perico el de las Brasas y siempre lo mismo: está vestido de torero en el patio de cuadrillas de la Maestranza y va a hacer el paseo. Yo le digo: «Perico, no puedes hacer el paseo porque estás muerto». Y ahí se acaba el sueño. De lo que ya no me acuerdo es si lo soñaba antes de que lo matase el toro, porque entonces sería una premonición. Mi mamá era muy partidaria de la Virgen de Regla, de san Pancracio, de san Nicolás y de santa Justa y Rufina. Los demás santos la tenían sin cuidado y nunca iba a misa, pero a mí me enseñó religión por si las moscas y algún día señalado me leía la Biblia. Todo esto yo he pensado que era muy contradictorio y que debía de estar en los escritos. Mi abuela Julia, en cambio, era muy santurrona y se ponía a rezar cuando se aburría de hablar sola. Tampoco iba a misa, porque le sentaba muy mal el sol y se podía caer en la calle, pero tenía resuelto el problema con la radio y escuchaba misa los domingos y fiestas de guardar. A mí me obligaba a oírla con ella y aquello era aburridísimo, porque además el argumento estaba en latín. Cuando mi mamá nos pillaba oyendo misa se enfadaba mucho y decía lo del «opio del pueblo». Como mi abuela estaba sorda, tenía que poner la radio fortísima y así escuchaban la misa en toda la calle, pero nadie se atrevía a protestar porque los tiempos pintaban bastos. En cambio, se cabreaban cuando cantaban Conchita Piquer o Juanita Reina y los vecinos querían poner a Estrellita Castro o Antonio Molina. La radio también le servía a mi madre para poner Radio España Independiente o Radio Moscú, donde siempre decían que Franco se iba a ir. Una noche mi mamá se fue a la cocina y dejó la radio encendida, y la abuela, a tientas, la subió de tono: estaba hablando la Pasionaria y por poco pasa una catástrofe. Aquella noche se nos quemaron los huevos fritos y no ardimos todos de milagro. Corría el año 1945 cuando la abuela murió: tuvo un final bien curioso; se metió en la boca un trozo muy grande de corazón de vaca y no se lo pudo tragar. Se puso muy morada y empezó a dar golpes en la mesa, luego se metió la mano en la garganta, pero no pudo sacar el corazón y solo se sacó los dientes postizos. La pobre tardó en morir lo menos cinco minutos. Cuando mi mamá volvió de la bodega la encontró en la cama amortajada y rodeada de vecinas. El entierro fue muy bonito y de todo lujo, porque la abuela lo llevaba pagando más de treinta años y lo encargó de primera. Fue entonces cuando yo vi por primera vez a don Feliciano Morales Pulgarcito. Vino a casa y le dio el pésame a mi madre. Yo pensé que se conocían de tiempo atrás, pero que habían llevado en secreto su amistad, y así era realmente. Este don Feliciano fue muy de derechas y tenía un hermano comandante de intendencia y se pasó la guerra escondido en la Embajada de Cuba, en Madrid. Luego se hizo falangista y puso una tienda de antigüedades frente al Teatro de San Fernando, en Sevilla. Tiempo después me enteré de que la leche condensada, que sustituyó a la teta de mi madre, la traía don Feliciano, que además de anticuario era estraperlista, con la ayuda del comandante de intendencia y de los suyos. A pesar de que se había apuntado a la CEDA, se divorció en el año 1934, pero al acabar la guerra se enteró de que el divorcio no valía en la España de Franco y se encontró otra vez casado con su señora, que a su vez se había casado con un notario de Segovia. Todo esto —según decía él— le obligó a tirar por la calle de en medio y a hacer lo que hizo, aunque su conciencia no estaba en paz con la Iglesia. Le llamaban Pulgarcito porque era muy alto y medía casi dos metros. Total, que nos fuimos a vivir a Sevilla a casa de don Feliciano y que mi madre dejó la bodega y se convirtió en una señora, aunque las otras señoras no la saludaban en la calle. Este don Feliciano fue mi verdadero padre y yo le quería muchísimo. Vivíamos muy cerca de la Real Maestranza, en la calle Pastor y Landero, y, como era muy aficionado, un día me llevó a los toros a ver a Rafael Ortega y Julio Aparicio, que toreaban con José Álvarez Juncal, pero eso lo contaré más tarde. Don Feliciano tenía grandes planes para mí: me apuntó a un colegio de pago que se llamaba Academia Moreno y pensaba que yo hiciera la carrera de abogado para luego echar las oposiciones de notario. Pero todo se fue al traste un Jueves Santo de 1955. A don Feliciano le había concedido un Renault 4-4un ministro que se llamaba Arburúa y decidieron estrenarlo mi mamá y él. Como era tan alto y desgarbado apenas cabía en el coche, y, como además no estaba práctico en lo de guiar, se produjo el fatal accidente a la salida de Santiponce. Don Feliciano se armó un lío con el freno y el acelerador y acabó estrellándose contra una casilla de peones camineros. Mi madre, que murió horas después en la casa de socorro, se lamentaba de lo largas que eran las piernas de don Feliciano y de que me iba a dejar a mí solo en el mundo. Y así fue, porque yo no tenía parientes, ni amigos, y el hermano de Pulgarcito me puso en la calle sin la menor consideración. Acababa de cumplir quince años.

Dos años antes de estos sucesos había ido a los toros por primera vez. Como dije antes, toreaban Ortega, Aparicio y Juncal. Ahora mismo —y ya han pasado años—, si cierro los ojos, estoy viendo la plaza de la Maestranza. No soy el único que opina que es la más bonita del mundo. Yo apenas podía hablar y, cuando don Feliciano me preguntaba «¿Qué te parece?», solo le contestaba: «Bien». Los toros eran de Tassara y yo los veía muy grandes, pero con cara de buenos. Este fenómeno se produce cuando uno está en el tendido, porque desde abajo, y así lo he comprobado muchas veces, ya no tienen cara de buenos. Rafael Ortega, que según recuerdo me pareció un poco gordito, iba azul purísima y oro. Julio Aparicio, que estaba muy delgado, de rosa y plata, y José Álvarez Juncal, de nazareno y oro. Estas precisiones, que pueden sonar a exageración, no lo son tanto si tenemos en cuenta que aquella corrida se me grabó a fuego en la memoria. Lo que más me impresionó, aparte del asunto principal, del que luego hablaré, fueron los picadores. Eran muy gordos y muy fuertes, menos uno, delgadito, que pegaba a los toros mucho más que sus compañeros. La sangre no me dijo nada, ya que yo había visto matar muchos cerdos en mi pueblo. Me acuerdo bien de las dos estocadas que pegó Rafael Ortega y de los pases de pecho de Julio Aparicio. Y me acuerdo de las mujeres que había en la plaza. Todas estaban buenísimas y a algunas se les salían las tetas por los escotes o se les marcaba el culo cuando subían por el tendido. Hay que tener en cuenta que yo había cumplido trece años y estaba en plena floración sexual. Don Feliciano me señaló a una señora y me dijo: «Mira, niño, aquella tía es artista de cine». Yo por poco me desmayo. Nunca había visto nada igual, ni lo he visto después. Iba vestida de negro y no llevaba sombrero, llevaba, en cambio, un par de claveles rojos sujetos al pelo y se reía mucho. Julio Aparicio le brindó un toro. Por la noche me enteré de que aquella señora se llamaba Ava Gardner y era americana. Pero de todas formas lo que más me impresionó fue la faena que hizo José Álvarez Juncal al sexto toro, que era burraco. Don Feliciano me explicó que burracos son los que tienen el pelo negro con manchas blancas, pero sin llegar a ser berrendos. A mí me chocó muchísimo aquello, porque en Chipiona se llaman burracas a las urracas. El caso es que me caló tanto el nombre que al año siguiente le puse Burraco a un perrito que me regaló mi mamá el día de mi santo. Cuando sacaban a hombros a Juncal por la Puerta del Príncipe, yo tenía literalmente los pelos de punta y don Feliciano, que era un hombre muy sensible, a pesar de lo del estraperlo, se tapaba los ojos con un pañuelo para que no viera nadie lo emocionado que estaba. Aquella faena de José Álvarez Juncal tiene mucho que ver con lo que estoy tratando de explicar, porque cuando salí de la plaza había decidido ser torero, igual que Pulgarcito, que a la noche me confesó que el día que vio torear a Juan Belmonte decidió ser torero. Después de la corrida, don Feliciano me llevó a dar una vuelta por el Real de la Feria. En una caseta que habían puesto los militares me dieron una o dos copas de fino, y como Pulgarcito se lio a hablar de la guerra mundial, yo salí a pasear. Encontré entonces a un enano que se llamaba don Rafaelito Barrera y que era un sujeto muy curioso: iba vestido de niño, con pantalón corto, zapatitos de charol y medias blancas que le llegaban hasta la rodilla. Este don Rafaelito tenía una botica en Córdoba y era muy amigo de toreros y cantaores. Ignoro por qué razón, digo yo que estaría aburrido, pero el caso es que se vino a mí y pasamos juntos el resto de la noche. Me daba un poco de miedo, pero al mismo tiempo me atraía de forma misteriosa. Don Rafaelito me llevó a una casa de putas, dándome previamente un cigarro habano como el que se estaba fumando. La dueña no quería dejarnos entrar porque decía que éramos dos niños, pero don Rafaelito la convenció de que no estaba en lo cierto enseñándole la cédula y diciendo cosas malas. De todas formas, una vez dentro, a mí me sentaron en el salón, mientras don Rafaelito se iba con una de las niñas. Otra vino al salón y como estaba de más me dio un bocadillo de chorizo y un vaso de vino. Luego se puso a contarme su vida. Iba en bragas y en sostén y tenía los muslos muy gordos. A mí aquello no me daba ni frío ni calor, y me estaba quedando dormido entre el vino, el humo del habano y el bocadillo de chorizo. La puta, que advirtió mi situación, llamó pedir un taxi y me enviaron a casa, dejando dentro a don Rafaelito, que cualquiera sabe las cosas que estaría haciendo. Tuve la buena suerte de encontrar a don Feliciano en la puerta, que con muy buen detalle no me preguntó nada. Aquella noche mi mamá y Pulgarcito tuvieron una de las gordas. Yo no podía dormir y me acordaba de los toros, sobre todo de Juncal. También me acordaba de Ava Gardner y, en cambio, me olvidaba de las putas. Tanto fue el cántaro a la fuente, que acabé haciéndome una paja, pese a las advertencias que me habían hecho en la Academia Moreno. Fue mi primera paja: parece increíble, pero hasta los trece años no se me ocurrió tocarme. Todas estas cosas las cuento con tanto detalle porque aquel día fue muy importante para mí: descubrí los toros y el sexo, aunque ya había hecho porquerías con las niñas de mi pueblo, y vi por primera vez al maestro José Álvarez Juncal, mi amigo del alma, si puedo llamarlo así con todo respeto.

Durante el invierno de 1954 me escapé de casa. Yo me había hecho íntimo de uno de la Academia Moreno. Era flecha de Falange y le servía a don Antonio, el director, para mandarle hacer recados; sobre todo, traer café con leche y cajetillas de tabaco. En realidad, no sabíamos cómo se llamaba, y todos le decíamos el Flecha. Luego me enteré que se llamaba Eusebio Rosillo y de mote Romerito. Él mismo me dijo que a su padre lo habían fusilado los militares en Utrera y que por eso se había hecho flecha. Ante mi extrañeza, me explicó que era flecha para lavar el honor de la familia, ya que tenían un fusilao en casa. Yo pensaba todo lo contrario y le respondí que había que ser consecuente con las ideas de los padres, confesándole entonces mi secreto: don Feliciano no era mi padre, que fue Federico Ruiz Moreno y que no tenía nada que ver con don Antonio y también fusilao por los generales, en este caso en Madrid. El Flecha se quedó lelo y prometió que, cuando volviéramos, me apuntaría a la Falange. Era bien corto el pobre Romerito. Además de recadero, y esto conviene saberlo pronto, dedicaba toda su atención a la fiesta brava e incluso había toreado en capeas y en alguna novillada modesta, y era verdad, porque me enseñó un cartel donde venía su nombre. Me acordaba yo entonces de Perico el de las Brasas, aunque aún no se había producido su triste final. El caso es que aquellas coincidencias, padres fusilados y afición a los toros, me hicieron amigo de Romerito y me llevaron a tomar la terrible determinación de escaparme de casa. El Flechay yo nos fuimos a una capea que se celebraba en Dos Hermanas, que entonces era aún un pueblo y no un barrio de Sevilla. La capea la habían organizado los quintos del 54 para sacar dinero, y por eso se celebraba en invierno, cosa rarísima tratándose de capeas. Romerito tenía dos capotes y una muleta y me dejó el capote que le sobraba. Yo, sin saber cómo, me encontré frente a un toro más que viejo. Tenía unos cuernos enormes y toda la frente rizada y unos ojos que brillaban con mucho peligro. Me quedé tieso, sin poder moverme del sitio. Entonces se arrancó el toro y me pasó por la espalda, resoplando como yo no había oído en mi vida. Recobré el uso de la razón y fue peor, porque eché a correr. El toro se vino a mí y me agarró por la entrepierna, lanzándome hasta la torre de la iglesia, y en el suelo me buscó y yo creí llegado mi último día. Me enganchó otra vez y me tiró a lo alto. El novillero que dirigía la capea, un tal Agapito Casanova Majillo, pudo hacerme el quite. Yo me quedé en el suelo, pensando que ya estaba muerto, cosa que pensaban también todos los quintos del 54 y mi amigo el flecha Romerito, que se puso a vomitar del susto. Pero por potra no tenía ni un rasguño, aunque sí la ropa destrozada y múltiples magulladuras. Me llevaron a curarme al cuartelillo y desde allí llamaron a casa, ya que era menor. Cuando estaba por los aires decidí no volver a ponerme nunca delante de un toro, si es que salía vivo. Y así lo he cumplido, porque ni siquiera en las tientas me tiré al ruedo. Pulgarcito me vino a recoger y durante la vuelta a casa me dijo que estaba decepcionado y que tenía planes más altos para mí que eso de ser un capa. Dijo que nunca me volvería a llevar a los toros y que buena estaba mi mamá, cosa cierta, como se vio después. Yo no oí nada porque tenía la cabeza como un bombo. En casa, mi mamá, sin tener en cuenta mi estado, me dio una zurra que dejó tamañita a la de Dos Hermanas. Mi relación con el flecha Romerito se enfrió bastante y ya no volvimos a hablar de cosas íntimas y mucho menos de la capea. Me enteré yo, corridos los sesenta, que, yendo a torear a lo de don Álvaro Domecq, se estrelló en una moto y se quedó inocente para los restos.

Cuando me puso en la calle el comandante de intendencia, me quedé, como decía mi abuela, con una mano atrás y otra delante, o sea, sin oficio ni beneficio. Yo tenía letras, porque, entre lo que me había enseñado mi madre y los años de la Academia Moreno, no era ningún analfabeto, ni muchísimo menos; pero el porvenir que me guardaba don Feliciano ya no estaba en mi punto de mira. Se me ocurrió recurrir al enano don Rafaelito Barrera y, sin pensarlo dos veces, me marché a Córdoba y me planté en su botica. Don Rafaelito se portó regular conmigo; bien, porque me hizo chico de botica, y mal, porque ya no volvió a darme cigarros habanos, ni a llevarme de niñas. A los pocos meses me despidió alegando que yo repartía pastillas de goma entre los chicos del barrio, cuando en realidad me echaba para meter en la botica al sobrino de un banderillero amigo suyo que trabajaba entonces en la cuadrilla de Manolo Vázquez y al que debía favores inconfesables. Con las mismas volví a Chipiona, porque en mi pueblo, al menos, tenía un techo donde cobijarme. Hice de todo: repartí cajas de vino, hasta que me exigieron motocarro, me fui a la mar de pescador, estuve de recadero en casa del doctor López-Pinto, vendí bocas de la isla, gambas y cañaíllas en la playa, me ocuparon para pegar carteles e incluso, en ferias, anduve de ayudante de un tal señor Cleofás Astudillo, que iba por los pueblos poniendo películas antiguas. Este don Cleofás tenía una señora muy guapa, a quien llamaban Leonor, la Marquesita, por rubia que era, y se dedicaba a la rifa y a leer el porvenir; por cierto, que a mí me dijo gratuitamente que sería millonario y que acabaría en Nueva York casado con la hija de un magnate del petróleo. Hasta ahora parece que se equivoca. Pero a lo que iba, la señora Marquesita se encaprichó conmigo, que entonces era un chico guapo, y me llevó a la cama varias veces. El señor Cleofás, que se enteró, le pegó una tremenda paliza a la pobre Leonor y a mí me denunció a la Guardia Civil con el cuento de que le había robado y poniendo pruebas falsas. Fui al agujero por primera vez en mi vida y allí me pasé casi dos años. Como en la cárcel se sabe de todo, me enteré que la barraca del señor Cleofás había ardido en Andújar, pereciendo el peliculero entre dolores atroces y síntomas de asfixia, y mandándose mudar la Marquesita, que luego fue vista con un asentador de pescado en Almería, en plan señorón. Recordé otra vez a mi abuela Julia, que solía decir: «Siéntate a la puerta de tu casa y verás pasar el cadáver de tu enemigo». Al salir de la cárcel tuve que hacer la mili, ya retrasada, y me tocó Santa Cruz de Tenerife, Regimiento de Infantería número 49. Allí tuve la enorme suerte de que, después de jurar bandera, me llevara de asistente el ilustrísimo señor don Tomás Betancor Perdomo, comandante en la plaza y condecorado con la Medalla Militar, por lo que tenía trato de usía. Este señor comandante Betancor conocía mi historia, pero no le importaba, y fue una de las razones por las que me llamó voluntario a su servicio. Era muy buena persona, en contraste con otros militares muy cabrones y muy retorcidos. Como era soltero vivía con su madre y sus hermanas. Le gustaba mucho hacer guisos en la cocina y aún le gustaba más leer poesías en voz alta, que yo me tengo oídas unas cuantas, sobre todo del poeta Rubén Darío y del poeta Bécquer, que le hacían llorar. También era aficionado a Don Quijote de la Mancha, libro que me obligó a leer, cosa que nunca le agradeceré bastante. El día de su santo, o sea, santo Tomás, yo no tenía un duro para hacerle un regalo y se me ocurrió una cosa. Cuando le llevé el desayuno le dije: «Felicidades, usía mi comandante», y le solté: «En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor». Dije aquello en posición de firmes, como era reglamentario. A mi comandante se le llenaron los ojos de lágrimas y solo dijo: «Descansa». Estas debilidades y la afición a reformar a algunos soldados, que tal era mi caso, y a que nunca echaba blasfemias en el cuarto de banderas, llevó a decir a sus compañeros que era maricón. Pero no lo era, y así me consta: tenía una querida en la calle General García Escámez y cuando podía se tiraba a la enfermera de su señora madre. Con semejante proceder y dadas sus ideas, entonces no compartidas con nadie, ya que tachaba a S. E. de enano y de chulo de El Pardo, acabó en un mal destino, que a mí ya no me pilló. Hablaba antes de Don Quijote de la Mancha. Muchos años después, ya sería el setenta o el setenta y cinco, yo fui a Málaga y en una librería de la calle Larios, que se llamaba Ibérica o algo así2 y donde casualmente trabajaba un compañero de la mili, me compré un libro viejo. Aún lo tengo, y lo raro del caso es que en la primera página viene un escrito que dice: «Este libro, que abarca todas las obras del Manco famoso, ha sido compañero mío largo y breve tiempo. ¡De noche y de día!». Yo pensé en el antiguo dueño de aquel libro y en lo animales que debían ser sus descendientes al venderlo de viejo, pero ahora pienso que le hice un gran bien a su memoria teniéndolo conmigo y queriéndolo tanto. Pero estábamos en el caso del comandante Betancor, que debo reconocer que era un militar de lo más particular. Por la mañana, le servía el desayuno y le llevaba el periódico a la cama: por cierto, le gustaban mucho los higos picos3 y yo me desollaba las manos cogiéndoselos. Luego le acompañaba al cuartel por si quería tabaco o café con leche y a eso de la una me iba de recoba, que así dicen al mercado en Tenerife, para hacer la compra con la señorita Eloísa, hermana de mi comandante. Las tardes las pasaba en casa, unas veces ayudando a hacer limpieza o en la cocina y otras dándole palique a la señora mayor o jugando a las cartas con las tres. Algunas noches la señorita Paz tocaba el piano y mi comandante recitaba «Los motivos del lobo» o cualquier otra poesía literaria. Debo añadir que yo me tiré más de una vez a la señorita Eloísa y que no me tiré a la señorita Paz para no armar jaleo. Esto no se debió a mis dotes físicas o seductoras, sino a que de puertas adentro las cosas resultan mucho más fáciles y más discretas. Aún recuerdo con nostalgia el culo sonrosado de la señorita Eloísa, que ya era mayorcita, pero estaba muy buena. De verdad que en mi larga vida he visto pocos culos como aquel. En el regimiento me acostumbré a fumar grifa, cosa que entonces era frecuente entre los soldados de aquellas islas. Me enseñaron además a guiar coches, porque mi comandante tenía un 600 y quería que llevara a su señora madre de paseo. Esto y lo que viene detrás, así como el tema de la grifa, me ha sido de mucho provecho en la vida. Al comandante Betancor le gustaba llevar las botas como un espejo y me enseñó a limpiarlas minuciosamente a imitación del asistente que tuvo antes, que le enseñó a él y que era limpia profesional en la ciudad de Las Palmas. Alguna vez se enfadaba don Tomás de lo mal que lo hacía, aunque al final de la mili reconoció que casi superaba al maestro. Él fue el que me puso Búfalo de mote, que era entonces una marca de betún. Total: aquel año y medio fue el más feliz de mi vida y nunca olvidaré al comandante Betancor, a su señora madre y a las señoritas Eloísa y Paz.

La vida de un hombre que no tiene oficio ni beneficio, y que en cambio tiene antecedentes, era en aquella época, y yo creo que en esta también, durísima. Volví de Tenerife en un barco que se llamaba Explorador Iradier y me pagó el billete el Generalísimo Franco. Iba en un camarote con un compañero y cinco más, entre los que se encontraba don Juan Galiana Vida, representante de ropa interior y lencería fina de señora, que vivía entonces en Sevilla, pero que nació en Talavera de la Reina. Lo curioso del caso es que, a pesar de haber nacido en Talavera de la Reina, no le gustaban los toros y casi no había oído hablar de Joselito el Gallo, muerto en la plaza de su pueblo. Descubrí después que este don Juan Galiana Vida en realidad se dedicaba al contrabando y que comerciaba con los indios de Canarias, llevando a la Península plásticos, muy buscados entonces, seda natural y otra tela que se llamaba piel de tiburón, además de máquinas de fotografías y aparatos de radio a pilas. Pero su fuerte tampoco eran las baratijas de los indios, sino el más peligroso comercio de grifa y lo que ahora se llama chocolate. Trabamos una duradera amistad porque ninguno de los dos nos mareábamos. La primera noche el barco iba de Tenerife a Las Palmas de Gran Canaria. Nos acostamos en el camarote y el barco empezó a moverse que era un gusto, tanto es así que las maletas corrían por el suelo como poseídas por el demonio. Yo tengo el sueño muy pesado y no me molestaba el vaivén, pero sí, en cambio, el ruido que hacían las maletas chocando unas contra otras. Al día siguiente me fui a desayunar al comedor, que estaba casi vacío, digo casi porque el único que se ocupaba en desayunar era el susodicho don Juan Galiana Vida. Yo me senté y me sirvieron tostadas, café con leche y un cruasán, bollo francés para mí completamente desconocido. Nada más aposentarme, observé que don Juan salía corriendo del comedor. Me puse entonces a considerar que las compañías navieras ganaban mucho dinero poniendo los comedores en el sitio más hondo del barco, y colocando floreros con flores, que se movían al compás de las olas, para marear al pasaje y ahorrarse gran parte de los alimentos que llevaban para la travesía. Al meterme en la boca un trozo de cruasán observé que no lo podía tragar y hube de salir corriendo lo mismo que había hecho don Juan Galiana. Yo no me había mareado nunca, pero aquello era un síntoma muy peligroso. Así que me asomé a la borda y dejé que el viento me refrescara. Las olas eran grandísimas, de tal modo en que había momentos en que solo se veía agua y otros, cielo. Al volverme, me encontré con don Juan Galiana Vida, entonces supe su nombre, que solo dijo: «¿El cruasán?». Al observar mi cara, tuvo la bondad de dedicar parte de su tiempo a explicarme qué cosa era un cruasán y cómo los franceses habían inventado aquello para aumentar sus conquistas y dañar a los humanos. Don Juan odiaba a los franceses por culpa de Napoleón y más que nada porque lo encerraron en Burdeos a causa de no sé qué falsificaciones hechas durante la guerra mundial. Esto me lo contó entonces, pero yo lo supe después. Hablando y hablando, y como parecíamos los dos únicos habitantes del barco, me hizo algunas confidencias a las que yo correspondí. Don Juan tenía un socio en Sevilla al que llamaban Randol William, ignorándose la causa de tan extraño mote. El tal Randol Williamvendía jilgueros, verderones, lúganos y otros pájaros silvestres, pero su auténtica vocación consistía en distribuir el comercio de don Juan en la ciudad, actividad que hubo de cesar por la muerte natural del referido William. Así, al pronto, el señor Galiana Vida no me dijo ni una palabra, pero se dedicó a observarme, y ya cerca del puerto de Cádiz me preguntó por mi oficio, a lo cual yo le contesté que no tenía ninguno, porque tenía muchos, y que ahora estaba encaprichao con lo de limpiabotas, ya que me parecía una buena salida. Don Juan se brindó a comprarme una caja4 y útiles, a darme algún dinero y a pagarme una pensión en Sevilla durante un mes o dos, hasta que me soltara como limpia. Yo acepté pensando que nadie daba algo por nada, pero como no estaba para remilgos ya las vería venir. Poco después las vi: don Juan Galiana me propuso sustituir a Randol William y así llegué a convertirme en limpiabotas titular y agente del señor Galiana, al que, por cierto, debo mucho y que llegó a ser padrino de mi boda.

Aunque mi jefe había pagado un traspaso a la asociación secreta de betuneros sevillanos para que me dejaran ejercer en la calle Sierpes, mis comienzos no fueron fáciles. En aquel sitio, donde por cierto Rafael el Gallo se sentía más torero, las cosas no resultaban sencillas. Existían entonces, y supongo que ahora, cuatro sindicatos no legalizados: el de los ciegos y vendedores de lotería en general, el de los reventas de entradas de fútbol y toros, el de los betuneros y el de los chorizos o descuideros, que ha prosperado mucho. Don Juan me presentó al de los limpia, un tal Andresico Manegat Carretero, al que todos conocían por Campanal, dado que se las echaba de ser sobrino del famoso ariete del Sevilla F. C. Las órdenes de Campanal eran ley en la calle Sierpes, pero había un limpia cachas llamado Eugenio Perales, que tenía su puerto en la esquina de la confitería La Campana y que no estaba por la labor. Perales y yo tuvimos que darnos de hostias, a pesar de las razones de don Juan, que quería hacer valer el peso de la ley. Apuntillé a Perales, que tuvo que irse a trabajar a Triana, y no era mal destino, y yo me quedé dueño del córner de La Campana. Poco a poco me fui arriba y acabé de fijo en el Café Español. Cierta vergüenza me impide, y además no viene a cuento, hablar de mis andanzas para dar salida a las variadas muestras de don Juan Galiana Vida, pero sí debo decir que en el Café Español trabé conocimiento con la que luego iba a ser mi señora y con don José Álvarez Juncal, que en gloria esté. Al café donde se reunía la gente del toro, incluidos monosabios y alguacilillos, acudía una chica vendiendo flores que se llamaba Rocío Martínez Lajara. Esta chica se me metió entre ceja y ceja, y como no me la pude tirar por las buenas, acabé casándome con ella en la capilla de la Trinidad. Hemos tenido cuatro hijos y ahora vivimos con su mamá, viuda de un bedel de la universidad, a quien todo el mundo conoce por nona Merche y que antes fue cantaora de flamenco en una venta de la carretera de Córdoba. Pero no es el caso de hablar de mi familia, sino del conocimiento que acabó siendo principal en la historia que me propongo contarles. Corría el 30 de abril, aniversario del natalicio de la reina Juliana de Holanda, dato que a algunos les puede parecer chocante, pero que en el Café Español era moneda habitual, ya que su dueña, la señora Emilia Gascó Magallón, tenía una agenda extranjera donde en vez de venir santos venían raras efemérides, que ella solía anunciar cuando estaba de buen humor, así decía: hoy, 25 de febrero, fiesta nacional de Kuwait, o miércoles, 12 de junio, proclamación de la independencia de Filipinas, por ejemplo. Aquel día dijo: hoy, 30 de abril, aniversario del natalicio de la reina Juliana de Holanda. Yo nunca lo he olvidado.

Con las mismas entró en el café José Álvarez Juncal, el torero que tanto me impresionara de niño. Juncal era entonces un hombre de cincuenta años, más o menos, y aún de buen ver. Tenía la nariz partida y costurón en la cara, producto de lo que llaman los toreros cornadas de espejo, pero en lugar de afearle, aquellas muestras le daban cierto aire marcial que recordaba a los mosqueteros que salían en las películas. José Álvarez tenía un cierto prestigio entre las mujeres y entonces vivía con Teresa Campos, que era ya un poco gorda pero muy guapa y había nacido en Valdepeñas, aunque estaba empadronada en Sevilla. Esta señora Campos es dueña de un restaurante que se llama La Buena Mesa y al que ella dice fardando un poco «La buena mesa de Teresa». El maestro, y no es por criticarle, se mantenía gracias a doña Teresa, que todos los días le obsequiaba con un billete de cien pesetas, que andando los tiempos se convirtió en verde, y una cajetilla de tabaco. El rasgo principal de José Álvarez era una cojera muy particular, ya que en la pierna derecha sufrió un gravísimo percance por cogida de un toro de Concha y Sierra. Sin embargo, la cojera no afeaba sus andares y además le servía para predecir el tiempo. El maestro entró en el café y se fue derecho al mostrador que atendía Estrellita Gómez, a la que pidió un cortao y una tostada con manteca colorá. Yo, entonces, me acerqué a él y le ofrecí mis servicios. Él dijo que le sirviera y luego, como quien no quiere la cosa, elogió mi caja. Y tenía razón: aquella caja era la más bonita de Sevilla. Estaba hecha de madera noble y tachonada de clavos dorados que representaban curiosas figuras: en una de las tapas había puesto estampas de la Macarena, de la Virgen de Regla y fotos de mi madre y de Ava Gardner, y en la otra, retratos de Juan Belmonte, del Betis, de Pepe Luis Vázquez, de Curro Romero y de José Álvarez Juncal. Yo le reconocí de primeras, pero no le dije nada porque al cliente hay que darle la iniciativa. Como era obligado, al elogio que el maestro hizo de mi caja, yo correspondí echando un piropo a sus zapatos: eran negros, bastante usados, pero de muy buena horma y tenían una hebillita de plata a modo de adorno. El maestro me respondió que eran italianos y yo le dije que ya me había dado cuenta. Luego, al abrir la caja, se orientó, seguramente por lo de las fotografías, y me preguntó si yo era aficionado a los toros o las llevaba para impresionar a los turistas. Yo contesté que era aficionado, que le conocía y que le admiraba y para confirmarlo le enseñé su retrato. Al maestro Juncal se le llenaron los ojos de lágrimas y miró para otra parte. Aquella reacción, que a mí entonces me pareció exagerada, fue por dos causas: don José Álvarez siempre fue un hombre sensible, como todos los verdaderos artistas, y ya no tenía aplausos ni popularidad, ni nada: solo una cajetilla y mil pesetas diarias. Por eso le emocionó que un limpiabotas llevara su retrato. Mientras sacaba brillo a sus zapatos pensé en los hombres que lloran y me acordé del comandante don Tomás Betancor el día en que le recité aquello de «En un lugar de la Mancha» y de Pulgarcito, cuando vio torear al mismo José Álvarez Juncal. También le di vueltas a mi destino y a la forma en que llegué a ser limpiabotas, después de que mi padre lo fuera por necesidad, y me acordé de una máxima del enano don Rafaelito Barrera: «Los caminos de Dios son inescrutables».

Ya ha pasado un año del día de la muerte de José Álvarez Juncal. Tengo una foto del maestro, dedicada por él, y nueve cuadernos escritos de su puño y letra, además de la pitillera de plata que fue de Ricardo Torres Bombita y el Cossío. Todo ello me lo mandó a casa Manolo Álvarez, hijo de don José. Hoy pongo los cuadernos y estas cuartillas en manos del padre Domingo Camprecios y lloro otra vez, sobre la página 254 del volumen cuarto del Cossío, donde dice «Álvarez, José Juncal» y viene una foto del maestro pegando un ayudao por alto de cartel.