Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Gmeiner-Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Kriminalromane im GMEINER-Verlag

- Sprache: Deutsch

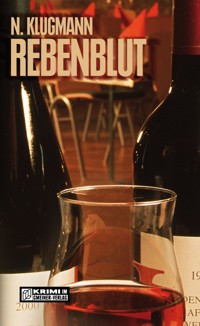

In den kleinen Weinorten Rheinhessens ist ein neues Gesicht unterwegs: Ein smarter Geschäftsmann will den finanziell geschädigten Weingütern mit Finanzspritzen wieder auf die Beine helfen - natürlich gegen eine entsprechende Beteiligung. In seiner Begleitung befindet sich der Marchese, der ihm als weltgewandter und charmanter Weinkenner die Türen öffnen und die Wege ebnen soll. Auf einem kleinen Winzerhof stoßen die beiden jedoch auf erbitterten Widerstand und ganz unerwartet entwickelt sich die Angelegenheit für den Marchese zu seinem persönlichsten Fall …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 335

Veröffentlichungsjahr: 2009

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Norbert Klugmann

Kabinettstück

Der dritte Fall für den Marchese

Impressum

Personen und Handlung sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.

Bei Fragen zur Produktsicherheit gemäß der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) wenden Sie sich bitte an den Verlag.

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2006 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Satz/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © sxc.hu

ISBN 978-3-8392-3252-1

1

Von der Trave war Nebel hereingezogen, die Wolken hingen kaum höher als ein Basketballkorb. Von den heiklen Punkten im Straßennetz wurden seit sieben Uhr Staus gemeldet. Bis halb acht hatte es 14 Unfälle gegeben, in der Notaufnahme des Krankenhauses Süd klatschte eine von 33 Stunden Bereitschaft schwer mitgenommene Ärztin beim Anblick des neu eingelieferten Patienten hysterisch in die Hände und rief: »Jetzt noch ein Flugzeugabsturz und wir sind eine Großstadt.«

Irgendwann in der Nacht war eine Autofahrt nach Alkoholgenuss am frisch sanierten Holstentor zu Ende. Ein Kamerateam des Norddeutschen Rundfunks war um 6.38 Uhr zur Stelle und filmte einen streunenden Hund, wie er live am historischen Bauwerk ein Bein hob. Darüber musste die diensthabende Redakteurin dermaßen lachen, dass sie auf der ersten gefrorenen Pfütze im November ausrutschte. Der Lieferwagen mit der Aufschrift »Das flüssige Wunder aus dem Hause Grünfeldt« fuhr in dem Moment am Holstentor vorbei, als dort der Notarzt eintraf. Am Ende einer langen Schicht, in deren Verlauf ihm ein aggressiver Zecher beinahe einen abgebrochenen Flaschenhals in den Hals gerammt hatte, wollte der Fahrer des Notarztwagens auf kürzestem Weg über den Holstentorplatz fahren. Sein Plan sah vor, einen halben Meter vor dem NDR-Transit zum Stehen zu kommen, doch übersah er dieselbe gefrorene Pfütze, die der Redakteurin zum Verhängnis geworden war, rutschte in den Transit und schob ihn gemächlich, doch nachhaltig gegen das Holstentor. Ein Knacken ertönte, und obwohl morgendlicher Berufsverkehr das inselgleich zwischen Straßen liegende Bauwerk umrauschte, war allen Ohrenzeugen sofort klar, dass das Knacken aus dem Inneren des Torkörpers gekommen war. Auch der Baudezernent, der sechsmal pro Woche seine acht Kilometer absolvierte, hörte das Geräusch und veränderte daraufhin wie ferngelenkt seine Laufrichtung. Er bog um das Tor, als Ärzte und NDR-Redakteure den Schaden an den Autos, keineswegs jedoch am Holstentor in Augenschein nahmen. Empört über das Desinteresse an dem Weltkulturerbe und aufgeputscht von den Glückshormonen des Laufens war er drauf und dran, den Ignoranten einen Klaps zu versetzen, wäre er mit seinen Trittschall gedämpften Schuhen nicht einen Meter vor seinem ins Auge gefassten Opfer auf die gefrorene Pfütze getreten. So wenig der Dezernent geizig genannt werden konnte, hatte er beim Kauf der Laufschuhe dennoch die 15 Euro gescheut, für die er ein griffiges Sohlenprofil erworben hätte. Für einen Moment lag sein wegrutschender Körper waagerecht wie ein Fußballer beim Fallrückzieher in der Luft, bevor er schwer auf den gefrorenen Boden stürzte. Zu diesem Zeitpunkt bedauerte es der Fahrer des Lieferwagens nicht mehr, dass er gewendet hatte. Mittlerweile hielten zwischen Puppenbrücke und Holstentorbrücke weitere Autos, um zu verfolgen, was am Holstentor gerade passierte. Bremsen quietschten, parkende Autos wurden ineinander geschoben, Fragen von Schuld und Schadenfreiheitsrabatt wurden an Ort und Stelle mitten auf der Straße erörtert. Innerhalb von fünf Minuten kam kein Wagen mehr von Westen in die Altstadt hinein oder heraus. Streifenwagen bahnten sich mühsam ihren Weg, Polizisten stellten sachdienliche Fragen und erhielten dumme Antworten. Ein Beamter trat auf die Hand des Baudezernenten und hatte, als er eine Entschuldigung verweigerte, im Handumdrehen eine Dienstaufsichtsbeschwerde am Hals. Soeben trafen die Fotografen der »Lübecker Nachrichten« ein. Im Schutz der Dunkelheit zog der Beamte ein Goldkettchen vom Hals, das aus einer Quelle stammte, die, wäre sie bekannt geworden, den Beamten nicht nur die Kette, sondern auch seinen Job gekostet hätte, und versuchte, das Schmuckstück unauffällig verschwinden zu lassen. Das erste gelang, das zweite nicht, denn der streunende Hund erschnüffelte die im Gras liegende Kette, verschluckte sie und lag alsbald, heftig keuchend, neben dem Dezernenten auf dem Boden. Die Objektive der Kameras schwenkten vom Beamten zum Hund, was den Dezernenten in Grimm versetzte und zu einem sichelartig vorgetragenen Fußtritt führte, der leider Gottes die NDR-Redakteurin am gesunden Bein traf und dazu führte, dass sie sich, gerade aufgestanden, erneut hinlegte, diesmal neben den Dezernenten. Als sie da so lagen, zwischen sich den erst nur keuchenden, bald auch erbrechenden Köter, erkannte die Redakteurin im Dezernenten den Mann wieder, der vor einem Vierteljahr die Freundin einer Kollegin erst glücklich und danach unglücklich gemacht hatte – alles im Verlauf einer einzigen Nacht.

Hasserfüllt starrte sie den Mann an. »Du Schwanzlurch«, sagte sie und noch einiges mehr, alles deutlich und vernehmbar, zumal sie die Worte in ein hingehaltenes Mikrofon sprach, durch das sie in den Äther gingen, um am Ende aus ca. 18.000 Radios herauszukommen, darunter auch jenes im Badezimmer der Frau des Dezernenten, die daraufhin alle Termine für den Tag strich, um telefonisch einen neuen zu vereinbaren, der den Dezernenten langfristig mehr als die Hälfte seines Dezernenten-Einkommens kosten würde.

Der Fahrer des Lieferwagens hörte alles, was die liegende Redakteurin sagte. Aber er musste weiter, umfuhr behutsam die Schlange der parkenden Autos und erreichte vier Minuten später die Lagerhalle. Er war nicht zum ersten Mal hier. Um so mehr wunderte er sich, als er sah, dass eine Seite des zweiflügeligen Tors offen stand, wenn auch nur leicht. Der Fahrer holte die Sackkarre von der Ladefläche und stapelte vier Kisten übereinander. Er öffnete die angelehnte Tür der Halle und rief: »Kundschaft! Schon jemand wach?«

Rechts und links standen Regale bis zur Decke, im freien Raum zwei Reihen mit Kisten und Kartons, die zwischen sich gerade Platz für eine Karre ließen. Plötzlich stutzte der Fahrer: Er hörte die Stimme, die er eben noch im Autoradio vernommen hatte. Hier spielte ein Radio, leise, und es war nicht richtig eingestellt. Ein Störgeräusch zerknatterte die aufgeregten Stimmen, die von dem Tohuwabohu am Holstentor berichteten.

Die Sackkarre rollte, bis sie gegen ein Hindernis stieß. Der Fahrer, an der Sicht durch die hoch aufragenden vier Kisten gehindert, stieß kräftiger zu. Diesmal kam die Karre einige Zentimeter weiter, dann war wieder Schluss. Beim Hindernis musste es sich um nachgiebiges Material handeln, eine Decke oder Säcke.

Der Weinfahrer stellte die Karre ab und schaute an ihr vorbei. Der Mann lag neben dem großen Holzfass. Sein Kopf schwamm in einer Pfütze aus Blut, wie ein Heiligenschein umkränzte es den Kopf, von dem man nicht viel sah, denn Kopf und Hals waren mit Etiketten beklebt. Sie mussten von der altmodischen Etikettiermaschine stammen, die auf dem Fass stand. Zwanzig oder mehr Etiketten zählte der Fahrer, auf allen standen dieselben Worte: Charlottes Narr.

2

Er stieß Rauch aus und sagte: »Das ist ja alles flach hier.«

»Stört Sie das?«

»Stören? Nein, wohl nicht. Aber ich dachte, in Deutschland wächst Wein nur da, wo es steil ist, an Flüssen und so.«

»In Frankreich tut er das doch auch nicht. Sagen Sie nicht, Sie sind noch nie in Frankreich gewesen.«

Der andere konnte nicht gleich antworten, weil er seine Lungen gerade mit Rauch geflutet hatte.

»Rauchen ist nicht optimal«, sagte der Marchese.

Der andere stieß den Rauch in die kalte windstille Luft.

»Nur das nicht«, sagte der Raucher mit komischer Verzweiflung. »Ich dachte, wir fahren zu lauter Trinkern. Wer trinkt, raucht auch.«

»Sagt wer?«

»Sage ich. Denke ich.«

»Wenn Sie einen professionellen Eindruck machen wollen, sollten Sie ihnen den Eindruck geben, dass Sie ein Freund von Wein sind.«

»Bin ich doch auch.«

»Freund sein heißt nicht nur trinken. Freund sein heißt genießen.«

»Sie meinen, das ist wie mit Frauen. Ein guter Liebhaber muss nicht nur …«

»So ähnlich, ja. Ich darf Ihnen versichern, dass eine Zunge, die nicht von Nikotin narkotisiert ist, zu ganz ungewöhnlichen Geschmackserlebnissen fähig ist.«

»Dafür habe ich ja Sie.«

»Streng genommen nicht.«

»Pardon?«

»Ich öffne nur die Türen. Spätestens bei der Verkostung müssen Sie zeigen, was Sie können. Die Verkostung ist die Wahrheitsprobe. Da zeigt sich, ob Sie bluffen. Vor allem zeigt sich da, ob Sie Wein lieben.«

»Und wenn ich’s nicht tue? Platzen dann die Geschäfte?«

»Nicht zwangsläufig. Aber dann wird alles schwieriger.«

»Diese noch«, sagte der andere. »Stört Sie der Rauch? Ich kann zur Seite gehen.«

Der Marchese lächelte und blickte ins Weite.

»Wo liegt denn der Rhein?«, fragte der andere.

»Der ist weit weg. Rechts von uns, bestimmt 30 Kilometer.«

»Ja, Wahnsinn.«

»Grämen Sie sich nicht. Die wenigsten könnten die Gegend auf der Landkarte zeigen.«

»Wer hätte gedacht, dass Hessen so weit reicht.«

»Hier ist Rheinland-Pfalz. Sprechen Sie nie einen Einheimischen als Hessen an. Zusammen mit Rauchen wäre das beinahe das Aus.«

Der andere starrte den Marchese an.

»Mann Gottes«, sagte er, »was muss ich denn noch bedenken? Hier gibt’s nicht zufällig Vielweiberei und Menschenopfer?«

»Ausschließen will ich nichts. Der Wein bringt die Menschen auf Gedanken …«

Der andere trat die Zigarette aus. Dann zog er die Packung aus der Tasche. Er hatte schon ausgeholt, als er sah, wie der Marchese den Kopf schüttelte.

»Wieso?« sagte er. »Werden wir beobachtet?«

»Ich denke nicht. Zur mentalen Vorbereitung gehört aber der Respekt vor den Leuten. Und zu diesen Leuten gehört die Natur noch etwas mehr als bei anderen Volksstämmen.«

Der andere wog die Packung in der Hand. Noch nie hatte ihn der Marchese so interessiert angeblickt. Die Packung verschwand in der Tasche. Von ihrem Hügel schauten sie auf ein Stück Land, das wie ein tiefer Teller aussah. Eine weite ebene Fläche, an den entfernten Rändern leichte Anstiege. Wein bis zum Horizont, linkerhand ein Ort, in dem die ersten Lichter brannten. Ohne Laub entsprachen die Rebstöcke nicht dem Klischee. Je älter der Marchese wurde, um so stärker fühlte er sich von spätherbstlichen und winterlichen Stimmungen angezogen. Die Geometrie der Landschaft faszinierte ihn, die Windungen des angebundenen Holzes, schmutzig rötliche Erde, von der Dämmerung aus dem grauen Einheitsbrei hervorgekitzelt, bevor es zu dunkel werden würde, um Farben zu unterscheiden. Auf der Straße rauschten wenige Autos vorbei. Die Lese war vorüber, was jetzt in den Weinbergen stattfand, war nicht unwichtig, auch wenn es sich im Unsichtbaren abspielte.

»Im Winter machen die doch bestimmt alle Urlaub«, sagte der andere.

Der Marchese schwieg. Es war nicht leicht, mit wenigen Worten gegen Ignoranz anzutreten.

»Sie werden es erleben«, sagte der Marchese. »Nennen Sie sie erst faul, wenn Sie sie beim Faulenzen erwischt haben.«

»Verstehe. Sind leicht eingeschnappt, was?«

»Sie wollen einfach eine Chance gegen die Vorurteile haben.«

»Können Sie kriegen«, sagte der andere lachend. »Sie kriegen von mir Bewunderung, ich kriege von ihnen Geld.«

3

Als sie das Gut erreichten, war es dunkel geworden. Jeder zweite Laden im Ort hatte geschlossen, obwohl es noch nicht einmal 18 Uhr war und nicht Samstag oder Sonntag. Auf der Straße herrschte Leere. Auch als Ortsfremder spürte man, dass es so nicht jeden Abend war.

»Gibt’s Fußball im Fernsehen?«, fragte der Mann am Lenkrad.

Der Marchese versuchte sich daran zu erinnern, wann er zuletzt Interesse für Fußball aufgebracht hatte.

Das Tor war schmal und hoch, der Marchese versicherte dem Fahrer, dass er mit dem Wagen durchkommen würde. Über dem Tor brannte die Lampe, ihr Licht machte das Gelb der Wand intensiver. »Gelb ist die Farbe für Neid«, sagte der Fahrer.

»Die Sonne ist gelb«, sagte der Marchese. Er musste sich zurückhalten, seine Äußerungen waren nicht produktiv. Sie brachten nichts weiter. Mit jedem Satz, den er sich rückwirkend nicht erlauben wollte, wuchs die Erkenntnis, dass es an Balance fehlte. Erst fehlte es an Balance, danach an Verstand. Er hatte es erlebt.

Der Hof war mit Pflastersteinen ausgelegt. Rechts lag das Wohnhaus, hinten wurde der Wein gemacht, links waren die Fahrzeuge untergebracht. So war es immer gewesen, so würde es immer sein.

Vier Wagen standen auf dem Hof, hiesige Nummernschilder, Kombis und ein Pick-up.

Der Marchese stieg aus und sog die Luft ein. Er hob den Kopf und sah sich um. Ruhe hatte er hier oft erlebt, eine solche Ruhe nie.

Er wandte sich zur Haustür, sie war nur angelehnt. Er straffte sich, der andere ließ ihm den Vortritt. Der Marchese drehte sich um und sagte: »Ab jetzt gilt es.«

Der andere nickte. Wenn er wollte, konnte er professionell sein. Er redete nur zuviel, daran musste er arbeiten.

Im Flur hätte man einen Lkw parken können. Dementsprechend groß war der Spiegel. Sie hatten zwei Decken gebraucht, um ihn zu verhängen. Die Garderobe bog sich unter der großen Zahl von Jacken und Mänteln. In der Türöffnung, die zum rückwärtigen Teil führte, stand die Frau. Sie trug Schwarz, der Marchese hatte sie noch nie gesehen. Sie musterte die beiden Männer und ging vor ihnen her.

Die Frau öffnete die Tür, der Blick fiel auf die aufgebahrte Tote. Meterhohe weiße Kerzen waren die einzige Beleuchtung. Am Kopfende saß der junge Mann, den Stuhl dicht an die Tote gerückt. Nach vorne gebeugt, die Ellenbogen auf die Oberschenkel gestützt, studierte er eindringlich das Gesicht der Frau, als würde er nach Spuren von etwas suchen, das er zu ihren Lebzeiten nicht gefunden hatte. Oder nicht gesucht hatte. Ihr Gesicht verriet nicht, wie schwer das Sterben gewesen war. Die Haare lagen streng am Kopf, so war das auch früher gewesen. Jeden Morgen war sie mit gelösten Haaren am Frühstückstisch erschienen, zehn Minuten hatte sie bei der Arbeit im Haus und in der Kelterei gegen die Haarranken gekämpft, bevor sie mit schnellen Bewegungen, die Spangen zwischen den Lippen, auf dem Kopf für Ordnung gesorgt hatte. Der Marchese hatte das einmal miterlebt, auch ihre mädchenhafte Verlegenheit, als sie seinen Blick bemerkt hatte. »Ich weiß gar nicht, warum ich es jedes Mal wieder versuche«, hatte sie gesagt. »Ich führe nun mal ein Leben für festgesteckte Haare. Andere Frauen führen ein Leben für lockere Haare.«

Als er das gehört hatte, war sie noch im Besitz ihrer Haare gewesen. Was er jetzt sah, war eine Perücke.

Die Hände waren, wie es sich gehörte, gefaltet. Sie hielten die Kette. Sie hatte ein Leben lang mit den Händen gearbeitet, aber die Hände sahen nicht verbraucht aus. Das Geheimnis hieß Melkfett, eimerweise stand es im Haus und in den Arbeitsräumen, billiger als die preisgünstigste Fettcreme in der Drogerie. Melkfett war für und gegen alles gut: trockene Haut, spröde Haut, zum Desinfizieren, Heilen, Versiegeln, warum nicht auch für die Schönheit? Natürlich bekamen es auch die Tiere, nur keine Kuh, für die es vor vielen Jahren erfunden worden war. Eine Kuh hatte es in diesem Betrieb nie gegeben. Nur Ziegen, Pferde und Schafe von einer Rasse, die auszusterben drohte, widerborstige Viecher, störrischer als Dackel, unbelehrbar wie Faschisten. Sie schnappten gern nach zutraulichen Kinderhänden und waren dabei ertappt worden, wie sie Hühnernester zerstörten. Im Hause Feder waren Tiere für das Durcheinander verantwortlich gewesen, das anderswo die Kinder besorgten. Die Feders hatten nur ihren Maik, vernünftig und besonnen, seitdem er laufen konnte. Sie hatten auch Jacqueline gehabt, aber die war zu schwach gewesen für das Leben, hatte gekränkelt von Anfang an, und die Lungenentzündung im fünften Lebensjahr war für den geschwächten Körper zu viel gewesen.

Am Fußende waren Stühle in einer Art Halbkreis aufgestellt. Aber sie hatten nicht ausgereicht, jetzt standen in zweiter Reihe Stühle dahinter, ohne Ordnung, so wie sie hereingetragen worden waren. Alle Stühle waren besetzt. In den fünf Minuten, in denen sich der Marchese im Raum aufhielt, wurden vier Stühle frei, aber für jeden Trauergast, der hinausging, kam ein neuer herein.

In der Küche saß niemand, aber voll war es hier auch. Ein halbes Dutzend Raben plünderte Platten mit Blechkuchen und Schnittchen. Die Frau am Herd reichte dem Marchese eine Kaffeetasse, er schmeckte den beigefügten Kakao heraus, vor allem aber sehr viele Bohnen.

»Nicht schlecht, oder«, sagte der Mann neben dem Marchese. »Wer nach diesem Kaffee nicht auf den Topf muss, hat kein Arschloch.«

Der Marchese musterte den Redner. Weil er sich nicht ernsthaft vormachen konnte, sich verhört zu haben, nickte er lächelnd und sagte: »Koffeinfrei ist für die Schwachen.«

»Mein Reden«, sagte sein Gegenüber. Und ansatzlos: »Familie?«

»Befreundet.«

»Lange oder nur so?«

»Ich kenne Sophia und Ernst seit bestimmt 15 Jahren.«

Der andere wiegte den Kopf, als müsse er entscheiden, in welche Kategorie »15 Jahre« fielen. »Doch«, sagte er dann, »ist lange.«

»Erzählen Sie schon, wie konnte es so schnell gehen? Was ist überhaupt passiert?«

Er hatte einen gefragt und bekam Antwort von fünf. Sophia war ihre Angst vor Ärzten zum Verhängnis geworden. Jahrelang hatte sie den Druck im Oberbauch zur Magenverstimmung umgelogen und mit Tees kuriert. Dann kam der Tag, an dem sie Blut spuckte, mehr, als wenn das Zahnfleisch blutet. Die Medizinmänner erzählten viel über die versteckte Lage der Bauchspeicheldrüse und dass die Symptome sich oft erst Bahn brechen, wenn der Krebs schon angefangen hat zu streuen. Eine halbherzige Operation hatte nichts gebracht, die Chemotherapie zeigte nur deprimierende Nebenwirkungen. Alle Werte waren miserabel, die Aussichten rabenschwarz. Sieben Wochen zu Hause, vier Tage im Krankenhaus, Beerdigung kommender Montag.

Der Marchese sagte. »Wie fasst er es auf?«

Erst dachte er, alle würden in gleicher Weise ihre Augen verdrehen. Aber sie zeigten ihm damit an, wo er Ewald Feder finden würde. Der Winzer hatte sich gestern ins Bett gelegt und weigerte sich, wieder aufzustehen. War in eine Starre verfallen, überließ alles Maik und den Frauen aus der Nachbarschaft, die man nicht lange bitten musste. Sie hätten auch den Pastor auf der Kanzel ersetzt, falls er darum gebeten hätte. Der Marchese kannte diese Professionals in Trauerdingen. Jede Leiche ließ sie erblühen, zwischen zwei Leichen fielen sie in ein Dämmerstadium; wären sie nicht so herzensgute Naturen gewesen, man hätte es schwer gehabt, sie zu mögen.

Die Tür ging auf, der Marchese umarmte Maik und sagte kein Wort. Er spürte, wie angespannt der Junge war. Die Männer sahen sich an. Maik hatte keine feuchten Augen, aber er musste dringend schlafen. Er schnappte sich ein Stück Kuchen, stopfte es sich in den Mund und schluckte, ohne zu kauen. Die Frau, die den Kaffee reichte, war zur Stelle, Maik trank die Tasse aus und schüttelte sich.

Der Marchese sagte: »Langsam solltest du dich daran gewöhnt haben.«

»Willst du ihn sehen?«, fragte Maik. »Sicher willst du ihn sehen.«

Ewald Feder war wach. Erst blickte er seinen Sohn an und tat so, als habe man ihm eine schwere Prüfung auferlegt. Er rettete sich in die Augen des Marchese und sagte: »Ich würde so gerne schlafen, aber dann sagt er, ich bin feige.«

Dem Marchese entging nicht, dass der Witwer im Bett fast die gleiche Haltung einnahm wie seine Frau ein Stockwerk tiefer. Zwei Kissen im Kreuz, die Hände gefaltet. Kurioserweise hatte er jetzt mehr Haare als seine Frau, in den letzten 20 Jahren war es umgekehrt gewesen. Der Marchese war auf einen gebrochenen Mann gefasst gewesen. Was er jetzt sah, war Trauer, zweifellos, aber auch eine gewisse Kiebigkeit, Augen, in denen er Genugtuung fand, dass es Feder gelungen war, die anderen hinters Licht zu führen. Feige war der Winzer immer gewesen, nur hatte er es nie so genannt. Jedes Mal, wenn Maik die Wende gefordert hatte, war dem Erzeuger eine Ausrede eingefallen. Das konnte man einmal machen, auch fünfmal. Aber wenn man es fünf Jahre lang macht, weiß man selbst, dass man nicht dafür gebaut ist, Risiken im Leben einzugehen. Seit 40 Jahren schüttete Ewald Feder seinen Wein treu und brav in den Genossenschaftstank. Auf keiner Weinflasche erschien sein Name. Die zwei Hektar Riesling, die Maik dem Vater vor fünf Jahren abgeluchst hatte, um fortan auf eigene Verantwortung zu wirtschaften, waren kein vollwertiger Ersatz für das, was der Sohn mit heißem Herzen anstrebte. Die Flaschen standen nicht in Supermärkten und auch nicht in besseren Weinläden. Sie tauchten in keinem Restaurant auf der Weinkarte auf, weil sie nirgendwo angeboten wurden. Nur der Marchese wusste, wo die jährlich nicht mehr als 400 Flaschen unter dem Namen »Teuer« blieben. Denn er war es, der sie an die Liebhaber verteilte.

»Alle, die unten bei der Mutter sitzen, sagen, dass du feige bist«, sagte Maik.

Der Marchese erwartete, dass der Alte dagegen protestieren würde und wollte dem fälligen Streit nicht im Wege stehen. Er hielt bereits den Türdrücker in der Hand, als hinter ihm zwei Stimmen sagten: »Warte.«

Verdutzt blickten sich die drei Männer an.

»Ich würde doch gern erfahren, was dich hierher führt«, sagte der alte Feder. »Sophia kann es nicht sein. Davon weiß doch niemand. Oder hast du …?«

»Nein, nein. Wir reden später darüber.«

»Rede jetzt.«

»Das ist unmöglich. Deine Frau ist gestorben. Im Moment ist nichts wichtig, ich meine, nichts Geschäftliches.«

»Ich finde auch, du solltest reden«, sagte Maik. »Wenn meine Mutter unter der Erde liegt, ist der alte Mann noch genauso feige wie heute. Also können wir genauso gut auch heute reden.«

Lange hatte sich der Marchese nicht mehr so unwohl gefühlt.

Maik sagte: »Es würde mir gut tun, wenn ich mich ablenken könnte. Sie würde das nicht als lieblos empfinden. Es ist ja nichts, was sich gegen sie richtet. Und was wissen wir denn, wann wir dich wieder zu Gesicht bekommen. Du hast besseres zu tun, als Genossenschafts-Winzer zu besuchen.«

»Du solltest es dir und mir nicht so schwer machen, Maik.«

»Ist es wegen ihm? Du bist mit ihm hier? Es stimmt doch, oder?«

»Redet ruhig weiter«, sagte der alte Feder. »Lasst euch von mir nicht stören. Ich kann ja solange … nein, kann ich nicht. Ich bin bettlägerig, jedenfalls solange unten die Raben kreisen.«

»Weißt du eigentlich, dass alle da sind?«, fragte Maik.

»Natürlich weiß ich das. Das lässt sich doch keiner entgehen. Bei uns kommt keiner unbetrauert unter die Erde. Mich wundert, dass ihr auf dem Hof kein Zelt aufgebaut habt. Mit Karussell. Warum machst du das nicht? Einen Euro pro Fahrt. Du bist doch der Geschäftstüchtige in der Familie.«

»Quält euch nicht«, sagte der Marchese. »Ihr tut euch weh, es wird euch hinterher leid tun.«

»Wird es nicht«, sagte Maik.

»Weil ihr sture Hunde seid. Vater und Sohn. Ihr braucht wenigstens nicht rätseln, welche Eigenschaften du von deinem alten Herrn geerbt hast.«

Plötzlich starrten beide zum Bett. Ewald Feder, der gerade die Flasche angesetzt hatte, um daraus zu trinken, hielt inne. »Ist was?«, fragte er kiebig. »Kann ich in meinem eigenen Haus nicht um meine Frau trauern?«

»Der Schnaps hat 45 Prozent«, sagte Maik. »Wie viel hast du schon intus?«

»Genug, um mich nicht über euch ärgern zu müssen. Und genug, um ein Stündchen zu schlafen.«

Er nahm einen Schluck, hieb den Korken in die Flasche zurück und verstaute sie sorgfältig unterm Kopfkissen.

4

Sie trafen sich beim ›Schweinemüller‹, Maik, der Marchese und der dritte Mann. Aber zum Reden kamen sie erst, nachdem der Marchese dem Wirt versprochen hatte, morgen eine Stunde Zeit für ihn aufzubringen. »Zwei«, sagte der Wirt, »zwei Stunden, oder ich gehe euch den ganzen Abend auf die Nerven.«

»Das würdest du nicht tun.«

»Wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht würde die Haut des Zanders nicht so kross werden wie üblich.«

Dem Marchese war klar, dass er heute nicht dazu kommen würde, in Ruhe zu essen. Dabei liebte er es, frühestens beim Dessert die Geschäftsmappen herauszuholen. Doch Maik brannte vor Ungeduld. Übermüdung, Trauer und der leidenschaftliche Wille, endlich durchzustarten, ließen ihn auf seinem Sitz hin und her rutschen.

Der Marchese übernahm die Vorstellung. »Kranich, Kai-Uwe Kranich. Wie die Lufthansa. Er sucht nach guten Adressen für Menschen, die – sagen wir es neutral – die nach einer Möglichkeit suchen, für ihr sauer verdientes Kapital mehr als den Zinssatz für Tagesgeld zu bekommen. Es handelt sich um Menschen, die eine schöpferische Pause bei Aktiengeschäften einlegen wollen. Und bei allen anderen Anlageformen, mit denen man als Besserverdienender verfolgt wird.«

»Finde ich wahnsinnig«, sagte Maik, zu Kranich gewandt. »Noch wahnsinniger finde ich, dass Sie dabei an uns Winzer denken. Wie kommen Sie bloß auf so eine Idee?«

So begann Kranichs Bewährung. Er hatte in den letzten Wochen gut zugehört und seine Notizen überzeugend memoriert. Er machte alles richtig, denn in den ersten fünf Minuten ließ er kein betriebswirtschaftliches Referat vom Stapel, sondern gab Maik das Gefühl, dass seine Anleger auf ihn gewartet hatten.

»Wir müssen das alte Denken beenden«, sagte Kranich. »Wir leben nicht mehr in der Zeit, in der man in Stahl und Kohle investiert. Aber auch nicht in der Zeit, in der man Biotechnologie für besonders pfiffig hält. Es ist doch so: Wenn Sie einen garantiert heißen Anlagetipp in der Zeitung lesen, ist er von diesem Tag an veraltet. Was wir brauchen, sind unverbrauchte Strategien und dies in Bereichen, die nicht nur vielversprechend sind, sondern die von meinen Auftraggebern geliebt werden. Diese Leute haben das Gefühl, dass ihr Geld in sinnlicher Nachbarschaft am besten aufgehoben ist. Geld anlegen, schön und gut; wenn ich dabei die Umwelt fördere, noch besser. Wenn ich dabei aber erstens die Umwelt fördere und zweitens die Welt des guten Geschmacks betrete, nehme ich drittens die hohen Renditen nicht nur mit gutem Gewissen, sondern auch mit breitem Lächeln entgegen.«

»Ich glaube, ich weiß, worauf Sie hinauswollen«, sagte Maik, während der Marchese das Knirschen der krossen Zanderhaut zwischen den Zähnen genoss.

»Es ist ja auch leicht«, sagte Kranich, »98 von 100 meiner Kunden lieben Wein. Und sie sind sehr skeptisch, wenn sie sehen, mit was für großen Zahlen die Kalifornier und Australier an die Sache herangehen. Dort wird der Wein industriell hergestellt. Er kann dann durchaus gut schmecken und tut es ja auch in vielen Fällen. Aber meine Kunden wollen nicht auf den größten Haufen scheißen.«

Der Marchese hörte auf zu kauen.

»Entschuldigen Sie die drastische Formulierung«, sagte Kranich, »aber so ist es doch. Wer jahrelang im Beruf deshalb aufgestiegen ist, weil er immer im richtigen Moment bei den stärkeren Bataillonen stand, entwickelt mit den Jahren die Sehnsucht nach dem Überschaubaren. In der Mineralölindustrie dürfen Sie nicht mehr mit dem Stichwort Familienbetrieb kommen. Im Maschinenbau nicht, bei den Automobilen nicht und bei Pharma und Medien erst recht nicht. Aber bei Uhren und bei Wein und den kleinen Schokoladenherstellern dürfen Sie das. Meine Kunden suchen nach Adressen, bei denen der gute Name des Herstellers für sein Produkt steht. Und wenn das Produkt dann noch luxuriös ist, wenn es Spaß macht, schmeckt oder einem Respekt bei den Freunden verschafft, umso besser. Wenn man so denkt, ist man bei Ihnen. Winzer, die einen Wein auf den Markt bringen, der keine Schattenseiten hat. Und wenn man dann noch an einen Fachmann vom Schlage des Marchese gerät – na ja, und deshalb sitzen wir heute zusammen.«

Der Blick, den Maik dem Marchese zuwarf, war geradezu verzaubert.

»Er weiß gar nicht so viel«, sagte Maik. »Wie sollte jemand alles wissen können? Irgendwo ist ein Trick. Ich warte auf den Tag, an dem ich ihn dabei erwische, wie er etwas nicht weiß.«

»Der Tag wird kommen«, sagte Kranich. Und in Maiks erstauntes Gesicht hinein: »Wenn Sie 250 Jahre alt werden, werden Sie den Tag erleben. Nur der Papst irrt nie.«

»Aber auch der Papst trinkt Wein«, sagte der Marchese. Den Bruchteil einer Sekunde erwog er, mehr zu erzählen. Aber er hatte sich sofort wieder unter Kontrolle.

»Die Rothschilds haben in Frankreich gerade wieder zugeschlagen«, sagte Maik verträumt.

»Château La Fleur Milon«, sagte der Marchese. »Aber die Rothschilds boxen in einer eigenen Klasse – einstweilen noch«, fügte er lächelnd hinzu.

Beim letzten Treffen hatte ihm die Baronin gebeichtet, dass sich der Sprung über die 200-Millionen-Umsatzmarke schwieriger gestalten würde, als sie gedacht habe. Wie viel setzte Feder im Jahr um? Der Marchese schätzte den Betrieb auf 700.000 Euro, maximal.

Sie wickelten Maik zwei weitere Viertelstunden ein. Der Marchese betonte, dass bei den Anlegern auch Eitelkeit im Spiel sei. Wer behaupten dürfe, dass ein neuer Stern nur deshalb an den Weinhimmel geschossen sei, weil man selbst einige Euro locker gemacht habe, werde eine Befriedigung verspüren, die nicht in Euro und Cent zu messen sei.

»Von welchen Summen reden wir?«, fragte Maik lauernd, aber auch verzagt.

Der Marchese lauschte dem Zusammenspiel von Schokolade und Portwein nach. Bevor Kranich antworten konnte, sagte er: »Heute ist nicht der Tag für Zahlen.«

»Aber doch!«, protestierte Maik. »Ein besserer Tag wird nicht mehr kommen.« Er spürte wohl selbst, wie herzlos seine Worte wirken mussten. So sagte er verbindlich: »Ich weiß, ich weiß. Die Mutter ist noch nicht unter der Erde, da macht der Sohn schon hochfliegende Pläne. Aber so ist es ja nicht. Ich meine, das ist meine Chance. Wir streiten uns seit Jahren. Morgens, mittags und zum Tagesausklang noch einmal. Im Grunde reden wir über nichts anderes als über Geld.«

»Aber ihr kommt doch über die Runden«, sagte der Marchese.

»Genau so ist es. Wir kommen über die Runden. Wir müssen nicht hungern. Wir müssen uns noch nicht einmal einschränken. Jedenfalls, wenn man keine extravaganten Wünsche hat. So kann es ewig weitergehen. Und genau das macht mich fertig.«

Er vergrub sein Gesicht in den Händen. »Bei meinen Freunden klappt das. Wir sind ja alle in dem Alter, in dem die Alten den Betrieb übergeben. Karsten hat von seinen Eltern eine halbe Million zugesteckt gekriegt, um den Betrieb nach seinen Ideen umzugestalten. Bei Bernhard macht der Vater schon seit einigen Jahren nur noch den Handlanger. Paul – ja gut, Paul ist die Ausnahme, der ist genauso langsam wie sein alter Herr. Aber Jürgen und Ronny haben ihre alten Herren weich geklopft. Beim einen ging es einfach, beim anderen hat es etwas geklemmt, aber am Ende haben sie beim Notar gesessen und bei der Raiffeisenbank und haben alles klar gemacht für die Zukunft. Warum klappt das bei uns nicht?«

»Haben Winzer eigentlich keine Töchter?«

Die beiden starrten Kranich an. Der wiederum starrte auf das Spiel der Augenbrauen beim Marchese und hielt den Mund, als der Marchese zu Maik sagte: »Er hat dir deine Spielwiese gegeben. Um den Rest musst du kämpfen.«

»Davon rede ich doch die ganze Zeit. Jetzt ist der geeignete Moment. Solange er im Bett liegt, ist er zu schwach, um weiter zu mauern. Irgendwann muss er sowieso übergeben.«

»Hat er einen Zeitpunkt genannt?«

»Schön wär’s«, sagte Maik trübe, »aber der Mann ist so was von stur. Ein richtiger Winzer eben. Ohne Phantasie, ohne Visionen. Genauso wie sein Vater gewesen ist.«

Kranich sagte: »Vielleicht hat ihm einfach noch nie jemand die Vorteile deutlich gemacht, die es hätte, wenn er die Geschäfte in jüngere Hände übergeben würde.«

»Oh doch«, sagte der Marchese, »mit seinen Freunden redet er über nichts anderes. Ab einem gewissen Alter redet jeder Winzer darüber. Und wer es nicht tut, weiß verdammt genau, warum.«

Die Stimmung schlug um. So waren alle erfreut, als sich der Wirt einfand. Platz nahm er erst nach der fünften Aufforderung. Er hatte die Flasche und vier Gläser dabei. Sie probierten einen Birnenbrand, der einem Tränen in die Augen trieb. Nicht wegen der Schärfe, sondern wegen des Wohlklangs der Aromen. Angeblich gab es zwei Orte weiter eine Verrückte. Vor fünf Jahren war sie hergezogen als Frau eines Maschinenschlossers, der sich nach Feierabend um die Brennkessel der Nachbarn kümmerte. Die Frau hatte Feuer gefangen: Zum ersten Hochzeitstag konnte der Ehemann seinen Ring dem Juwelier zurückgeben, weil seine Frau keinen Edelstein und kein Gold wollte, sondern Kupfer, Kessel aus Kupfer. Ein Jahr hatte sie sich 14 Stunden täglich im Keller oder bei Obstbauern in der Region aufgehalten. Danach hatte sie ihren Mann überredet, den fest terminierten Stammhalter auf unbestimmte Zeit zu verschieben mit der Begründung, es könne für das Kind nicht gut sein, wenn seine Mutter während der Schwangerschaft täglich Alkohol trinken würde. 15 Monate hatte sie gelernt, gelesen, zugesehen, ausprobiert, verworfen, Wutanfälle bekommen, die jedes Mal damit endeten, dass sie in alten Trainingshosen Weinberge hinauf- und hinunter rannte. Die erste Produktion war im Ausguss gelandet. Dort wäre beinahe auch die Ehe gelandet, aber bevor es zum Äußersten kommen konnte, hatte sie den Durchbruch geschafft. Seitdem kokettierte der Ehemann im Freundeskreis mit den Talenten seiner Frau.

»Ein Naturtalent«, sagte der Marchese. »Und sie hatte vorher wirklich keine Erfahrung?«

Der Wirt hob die Finger zum Schwur, auch den Stumpf, der beim Gemüseschnippeln übrig geblieben war. Kranich erkundigte sich nach Namen und Anschrift.

5

Es war nach Mitternacht, als sie aufbrachen. Im Verlauf des Abends waren 20 Gäste an den Tisch gekommen und hatten kondoliert. Kranich und der Marchese wollten den jungen Winzer vor dem Haus absetzen, aber plötzlich war Maik, der zuletzt abwesend und schläfrig gewirkt hatte, wieder präsent. »Wenn er wach ist, reden wir drüber«, sagte er eifrig. Es war nichts zu machen, sie mussten mit ins Haus. Maik ging vor und kehrte gleich zurück.

»Typisch«, sagte er mürrisch, »sonst läuft er nachts durchs Haus und klagt, dass er nicht schlafen kann. Heute schläft er. Wenn ihr mich fragt, der alte Mann markiert.«

So landeten sie noch einmal bei Sophia. Zwei Frauen waren bei ihr, eine von ihnen schlief und lehnte an der anderen, die wach war. Diesmal wirkte Kranich lockerer, beim ersten Mal hatte er sich nicht von der Tür weg getraut. Jetzt warf er neugierige Blicke, wisperte von »Frieden gefunden« und »ganz entspannt«. Der Marchese schwieg, äußerlich wirkte er souverän wie stets. Innerlich war alles in Aufruhr. Er hatte den Verlust nie überwunden, würde ihn nie akzeptieren. Und alle Wunden waren wieder offen. Jetzt eine Woche wegfahren, sofort, noch in dieser Nacht. Eine Woche später zurückkommen und von vorn anfangen. Das würde nicht stattfinden, Kranich würde ihn nicht verstehen, aber er würde Kranich sowieso nie erzählen können, wie es um ihn stand, wenn er vor einem toten Menschen stand, so natürlich das war. Er wusste, bei wem sich Kranich über ihn schlau gemacht hatte. Er wusste nicht, wieviel Kranich von Irene erfahren hatte.

Dann stand eine junge Frau im Raum. Sie war warm angezogen, trug eine dieser altmodischen Felljacken, in denen man vor 30 Jahren jung gewesen ist. Sie merkte nicht gleich, dass sie noch die Wollmütze trug, dann zog sie sie von den Haaren, die blond waren und halblang. Aber vorher zog sie dem Kind die Mütze ab. Es handelte sich um eine Offiziers- oder Polizeimütze, dabei war das Kind höchstens fünf Jahre alt, ein Junge wohl, aber sicher war der Marchese nicht. Die Frau ging zur Kopfseite und sank dort in die Knie. Eine Hand legte sie auf den Arm der Toten, im Gesicht der blonden Frau war so viel Schmerz, als habe man ihr gerade ein Messer in den Leib gesteckt. Das Kind stand am Fußende und rührte sich nicht. Es sah nicht eingeschüchtert aus, nicht ängstlich, es staunte nur. Die Frau streckte ihren Arm aus, das Kind eilte hin und brachte sich an der Frau in Sicherheit.

»Wirklich tot?«, fragte das Kind.

Die Frau drückte es an sich und nickte.

»Das ist gemein«, sagte das Kind. »Warum machen die das? Sie ist doch so freundlich, sie hat mir doch das Auto …« Ein Suchen und Wühlen in allen Taschen begann, dann sagte das Kind unglücklich: »Vergessen.«

»Nicht schlimm«, sagte die Frau.

Dann schwiegen beide. Das Kind legte seinen Arm um die Mutter, die, weil sie kniete, kaum so groß war wie ihr kleiner Nebenmann. Es ist ein Junge, entschied der Marchese und zog den Kopf ein, als er die Stürme spürte, die im Raum tobten. Hatte Maik schon immer an der rechten Wand gestanden? Oder stand er dort nur, um die Frau besser beobachten zu können? Kranich stand neben dem Marchese und hatte dasselbe Ziel.

Die Frau stand auf und ging zu Maik. Sie nahm ihn in die Arme, sie war kleiner und viel zierlicher als er. Die Frau sagte kein Wort. Jeder im Raum, der wach war, registrierte das, denn in diesen Momenten war Sophia ganz für sich.

Plötzlich stand das Kind bei Maik. Weil es so klein war, umarmte es seine Beine, aber das tat es mit heiligem Ernst. Maik legte eine Hand auf seinen Kopf, das Kind schloss die Augen, das sah der Marchese, obwohl das Licht so schwach war.

Er stand auf dem Flur und bemerkte erst da, dass ihm niemand folgte. Er kehrte zurück und packte Kranich am Arm. Einen Moment war etwas im Blick des anderen, was dort nicht hingehörte, dann folgte er dem Marchese.

6

Der Anruf kam um 2.16 Uhr. Bevor sie redete, hörte er sie atmen. Daran erkannte er, dass es ernst war.

In ihrer missmutigen Brummstimme sagte sie: »Dieser dumme alte Mann.« Eine Begrüßung fand auch diesmal nicht statt.

Der Marchese dachte: Lass ihn lebendig sein.

Er sagte: »Jadwiga, wie wichtig ist es?«

»Würde ich dich sonst anrufen?«

Er störte ihr Schweigen nicht.

»Läuft im Kreis herum und tut so, als wäre nichts. Ja, glaubt er denn, ich bin dumm?«

»Nein, Jadwiga, das hat er keine Sekunde getan.«

Falls sie erleichtert war, ließ sie es sich nicht anmerken. Wäre es möglich gewesen, mit dieser Frau normal zu kommunizieren, hätte er sie fragen können: Wann soll ich da sein, und sie hätte eine Uhrzeit genannt. So einfach war es aber nicht. Sie redete nur darüber, dass er partout nicht ins Bett kommen wollte. In einen Nebensatz ließ sie einfließen, dass Polizei im Haus gewesen sei, eine Frau und ein Mann, die Frau habe Mendel Grünfeldt nicht leiden können und er sie auch nicht. Sie habe sich nach dem Marchese erkundigt, achtmal.

»Wer fragt achtmal nach dir, wenn er gar nicht zu dir will?«

»Sag du es mir, Jadwiga.«

»Es muss eine Frau sein oder ein dummer Mann. Wenn es aber eine Frau ist, muss sie wild nach dir sein. Wenn es nur nicht um Mord gehen würde. Unfreundliche Person, aber wenn sie deinen Namen sagt, grinst sie wie ein Spiegelei.«

»Ich kenne keine Frau von der Lübecker Polizei.«

»Sagt, sie ist erst eine Woche bei der Lübecker Polizei.«

Kranich war kein Astra-Fahrer, das kam dem Marchese in dieser Nacht zugute. Sechs Zylinder, 3,2 Liter, genug Kraft, um alles von der linken Spur wegzuleuchten. Vor Frankfurt wartete einer auf den zweiten Teilnehmer zum Rennen, der Marchese nahm das Angebot nicht an, obwohl er es interessant gefunden hätte, gegen eine Frau zu fahren. Er glitt durch die Mittelgebirge wie über einen Strand, der starke Motor ebnete jede Steigung ein.

Nie hatte er einen besseren Grund gehabt, zum ersten Mal keine Pause zu machen.

Etwas an ihr war anders, und es war nicht das Licht, das auch neu war. Alle Möbel waren neu, die Kaffeemaschine war neu. Die Haare waren kürzer, das schwarze T-Shirt war immer noch weit ausgeschnitten, er kannte keine schöneren Schlüsselbeine. Die Zigarette wohnte in der rechten Hand, die linke Hand stützte den rechten Ellenbogen, so stand sie auf ihrem Platz und lächelte schon, als er sie anblickte.

»Heute keine normale Pause«, sagte sie und brachte mit ihren Fingern die Maschine zum Zischen.

»Selbst der Wagen ist nicht normal«, sagte er.

»Kann Lübeck nicht ein paar Tage alleine klarkommen?«

»Lübeck ist wohl in dem Alter, in dem das möglich ist. Grünfeldt macht mir Sorgen.«

Wenn er versuchte, einem Dritten zu berichten, was Jadwiga gesagt hatte, merkte er, dass bei Grünfeldts Gefährtin die Auslassungen so wichtig waren wie die Worte. Was sie nicht aussprach, war der Kitt, der die Sätze verband.

Der Marchese sagte: »Es ist nicht die Polizei, die mir Sorgen macht. Es ist sein Alter. Grünfeldt ist 88. Und Jadwiga ist noch älter.«

»Manche Menschen ignorieren ihre Jahre.«

»Das kann gut gehen, solange die Jahre diese Menschen ignorieren.«

»Die Polizei ist behutsam bei alten Leuten.«

»Aber Grünfeldt nicht. Er piekt sie so lange, bis sie ihre Höflichkeit nicht mehr durchhalten.«

Beide lächelten. Sie tat ihm gut. Er fürchtete, dass sie das wissen könnte. Kaffeemaschinen abstellen, ins Auto packen und los. Sie wäre dazu in der Lage, es musste so sein. Es gab ein Kind, im Auto war Platz für fünf.

Sie redeten von dem Wein, den sie über ihn bezog. Sie sprach nicht mehr darüber, wann er endlich daran denken würde, eine Rechnung zu schreiben. Sie wusste, was der Wein wert war, sie hatte sich erkundigt. Der Weinhändler hatte gelacht und dann hatte er gesagt: »Den können Sie gar nicht haben. Den haben nur Millionäre.«

Er sagte: »Ich weiß nicht, was werden wird. Aber ich bin darauf eingestellt, dass der Tag kommen wird. Ich möchte, dass du dann bei mir bist. Geht das?«

Sie sah ihn lange an, der Daumennagel drückte gegen den Filter. Maschinen und Menschen froren ein, nichts bewegte sich, nichts machte Geräusche.

Sie sagte: »Ich werde da sein.«