Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Trine Deichmann

- Sprache: Deutsch

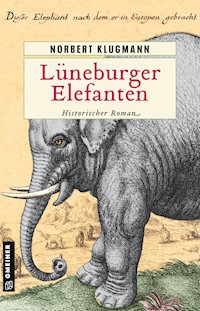

Auf einer Reise in die Heide macht Hebamme Trine Deichmann eine unerwartete Entdeckung: Eine Menagerie, in der exotische Tiere auf den Verkauf an Adlige und Kaufleute vorbereitet werden - Gazellen, Löwen und sogar Elefanten. Trine heuert dort an, um sich um das Wohlbefinden der Exoten zu kümmern. Die Tierhändler suchen den Kontakt zum Rat der Stadt Lüneburg und bieten ihm Elefanten als Symbol von Macht und Einfluss an. Zunächst lehnt man das Angebot ab. Doch dann wird der Bürgermeister entführt. Und auch Trine gerät zwischen die Fronten.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 456

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Norbert Klugmann

Lüneburger Elefanten

Historischer Roman

Impressum

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Twitter: @GmeinerVerlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2023 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Bildes von: © https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wenceslas_Hollar_-_The_tame_elephant.jpg

ISBN 978-3-8392-7582-5

1

Er legte einen Arm um Trine und sagte mit dem Schmelz, den er seiner Stimme in entscheidenden Momenten überzustreifen verstand:

»Alles wieder gut?«

In einem Umkreis von 100 Metern wurde die Welt von dröhnendem Schweigen überzogen. Er griff zum Äußersten und legte beide Arme um ihre Hüften. Vielleicht war es auch die Taille. Sie hatte ihm den Unterschied auseinandergesetzt, mehrfach. Und er hatte sich auch wirklich Mühe gegeben, die Unterschiede zwischen Taille und Hüfte zu begreifen. Wenn er sich recht erinnerte, hatte er ihr versprochen, in Zukunft die richtigen Bereiche am Körper seiner Liebsten mit den treffenden Bezeichnungen zu belegen. Sie mochte es, wenn sie ihn dazu brachte, Versprechen abzugeben, Eide zu schwören und den heutigen Tag zum Beginn eines neuen Zeitalters zu erklären. Sein Gesicht war dann so weich wie sonst nie; seine hageren Züge gruben sich noch tiefer ein, was nur eins bedeuten konnte: Deichmann litt an der Unbarmherzigkeit seiner Liebsten. Dabei hätte sie es doch besser wissen können: Er hatte es bisher nicht gelernt und er würde es auch in Zukunft nicht lernen. Nichts war Trine gleichgültiger als der Unterschied zwischen Hüfte und Taille, aber wenn das Leiden die Herrschaft über seine Gesichtszüge gewann, hatte sie ihn noch lieber als sonst und als in allen elf Jahren, die sie nun schon zusammen waren. Er gab sich Mühe, daran zweifelte sie nicht. Aber mochte er auch darum kämpfen, die Teile des Körpers einer Frau mit Ausdrücken zu belegen, die in Sichtweite der Wahrheit kamen: So blieb er doch ein Mann, ein begriffsstutziger Mann. In seinem Gasthaus übte er sein Regiment als Wirt mit Umsicht, Charme und zur Not auch mit Härte aus. Trine war Zeugin gewesen, wie er reiche Kaufleute und schneidige Offiziere vor die Tür gesetzt hatte. Sie hatte hinter der Theke gestanden, als der Bischof von Bremen Deichmann zwingen wollte, vor ihm das Knie zu beugen. Angeblich ging es in dem Moment um den Respekt vor dem Schöpfer, aber Deichmann hatte ihn ausgelacht und gesagt: »Ihr liebt es, Macht auszuüben. In solchen Momenten seid Ihr einem Räuberhauptmann, einem Fürsten und einem Betrüger ähnlich. Und meistens geht Ihr aus solchen Duellen bestimmt als Sieger hervor. Mein Beileid, guter Mann, aber Ihr seid an den Falschen geraten. Ihr befindet Euch in meinem Reich. Schickt mir Euren Herrn, und er wird bei uns aufs Beste bewirtet werden. Denn Euer Herr hat Stil und Kultur und Noblesse. Deshalb nennt man ihn Herr. Ihr seid nur ein kostümierter Aufschneider, der sich hinter der Macht eines Höhergestellten versteckt. Aber in Wirklichkeit seid Ihr so groß.«

Deichmann hatte Daumen und Zeigefinger fast aufeinandergelegt und die Hand dicht vor das teigige Gesicht des Bischofs gehalten. Dann hatte er sich die Hand vor sein eigenes Gesicht gehalten und hatte den bereits geringen Abstand der beiden Finger noch weiter verkleinert, bis es aussah, als würden sie sich berühren.

Mit dieser Hand vorm Gesicht hatte der Bischof auf den Moment gewartet, an dem die Hand zu zittern beginnen würde. Aus Erfahrung wusste er, dass dieser Moment kommen würde. Seine Erfahrung bezog er daraus, andere Menschen klein zu machen, einzuschüchtern, ihnen Angst einzujagen und ihnen alle irdischen Strafen anzudrohen.

Mit dieser Einstellung beging der Bischof gleich mehrere Fehler auf einmal. Er kannte diesen Wirt nicht. Er wusste nicht, wer in dessen Gasthaus verkehrte und wie sehr viele von diesen hochstehenden Gästen diesem Wirt zu lebenslangem Dank verpflichtet waren, weil er sie aus höchster Bedrängnis befreit hatte und dafür seinen Körper auf eine Weise eingesetzt hatte, die niemand für möglich halten wird, der es nicht miterlebt hat.

Ein Mann, der seinen Körper auf diese Weise einzusetzen weiß, hat keine Angst vor einem Bischof, und vor einem angeberischen und unkultivierten Bischof am allerwenigsten. Er übt sein Hausrecht im Rahmen der Gesetze und der Tradition aus und er weiß genau, wer sich in diesem Moment alles in diesem Haus befindet und welches Verhältnis der Wirt zu diesen Menschen hat und diese Menschen zu ihm.

Im Grunde stand der Bischof in diesem Moment einer Armee gegenüber. Sein Pech war, dies nicht zu wissen. Aber es war auch sein Glück, weil er sonst mit seinem Leben abgeschlossen hätte.

Trine hatte hinter der Theke gestanden. Als Hebamme kannte sie sich besser mit dem menschlichen Körper aus als 99 von 100 Menschen. Und die eine Person, die noch mehr wusste als sie, war eine ältere Hebamme. Sie wusste, dass Deichmann dem Großkotz jetzt helfen musste, sein Gesicht zu wahren. Nicht weil an diesem Gesicht irgendetwas zu finden war, was einen für den Besitzer des Gesichts einnahm. Sondern weil er eine Chance brauchte, um weiterzuleben.

Es gibt Begebenheiten, die im Verlauf einer Sekunde töten. Ein Schlag, ein Stich, ein Schuss – und es ist passiert.

Es gibt aber auch Begebenheiten, die schleichend das Leben aus einem Menschen entfernen. Weil der Mensch ein schwatzhaftes Lebewesen ist, spricht sich herum, was in einem Gasthaus passiert ist – wer dabei gut aussah und wer nur ein aufgeblasener Kerl war. Bischöfe sind darauf angewiesen, dass man ihnen Respekt entgegenbringt. Zwar steht hinter ihnen die Kirche, das hilft im Alltag. Aber wenn es heißt: Mann gegen Mann, Eins gegen Eins, dann muss der Bischof zeigen, was er darstellt, wenn er sein Ornat ablegt. Ist er dann ein Mann? Oder ein Skelett? Im Fall des Wirts Deichmann ist diese Frage seit Langem beantwortet. Einmal Mann, immer Mann. Mann in jeder Kostümierung. Mann von Trine Deichmann – das kann zum entscheidenden Vorteil werden. Wen eine Hebamme mag, ist ein guter Charakter oder ein mutiger Mann. Und manchmal beides zugleich.

In den damaligen Minuten hinter der Theke hatte Trine viel abzuwägen. Sie musste Frieden stiften, ohne Deichmann ein Stück aus seiner Autorität herauszubrechen. Sie musste, was sie tat, für den widerlichen Bischof tun. Sie wusste, dass sie von ihm keinen Dank zu erwarten hatte. Aber dieses lastende Schweigen musste beendet werden. Wie lange hatte sich schon niemand mehr in der Gaststube bewegt? Die meisten Augen waren auf Deichmann gerichtet. Was sein Körper und sein Gesicht ausdrücken oder andeuten würden, würde im Handumdrehen den Raum erfüllen. Danach würden vom Bischof nur noch Reste übrigbleiben. Und danach würden mehrere Männer gegenüber der Policey mit einer Stimme schildern, was an diesem Abend passiert war. Und die Policey würde diese kollektive Aussage akzeptieren, weil sie sich nicht mit den Angehörigen von einem Dutzend Männern anlegen wollte. Auf diese Weise entstehen Aufstände. Sie fangen klein an und blähen sich in einem Tempo auf, das man nicht erwartet hat und dem man nichts entgegensetzen kann.

Der Kollaps des Bischofs rettete die Situation. Er bewahrte die Inneneinrichtung der Gaststube vor einem großen Reparaturauftrag und erhielt das Leben des geistlichen Würdenträgers. Später würde Trine zu Protokoll geben, dass ein Kreislaufversagen des Bischofs, das aus dem Nichts hervorgebrochen sei, den Mann zu Boden geworfen habe, nachdem er sich vorher mit beiden Händen an die Brust gefasst habe, an die Region, wo bei anständigen Menschen das Herz seinen Sitz hat, weshalb es keinen Grund zu der Annahme gibt, dass es bei dem Bischof nicht ebenso der Fall sein sollte.

Trine machte diese Aussage vor bekannten Gesichtern. Lübeck war nicht ihre Heimatstadt, aber seit Langem ihr Wirkungsort. Trines untadeliger Ruf ersetzte die Vereidigung. Der Wirt Deichmann hatte ihren Aussagen nichts hinzuzufügen und daran nichts zu verbessern. Dass ihm die fahle Gesichtsfarbe des Gastes vom ersten Moment an aufgefallen war, setzte er erst nach einigem Zögern hinzu. »Man denkt ja nicht gleich an eine Gefährdung«, sagte er. »Gerade wenn eine Persönlichkeit vor einem steht, zu der das geistige Element gehört wie der Schlamm zum Schwein, da denkt man doch: Das ist nichts, was nicht durch einen hochprozentigen Becher wieder hinzukriegen wäre.«

Die drei vernehmenden Büttel nickten verständnisvoll wie ein Chor. Und der anwesende Bischof war schlau genug, den gerade abschwellenden Bocksgesang durch unbewiesene und unbeweisbare Äußerungen nicht erneut anzufachen.

2

Zollenspieker und die Fährstation und damit die Elbe waren erreicht, das dortige Gasthaus besaß wegen seiner exponierten Lage und langen Historie einen größeren Ruf als Deichmanns Haus. Die beiden Wirte kannten sich. Oder wie Deichmann zu sagen pflegte: »Wirte erkennen einander am Geruch.«

Trine hatte bisher nicht das Vergnügen gehabt, und der Wirt war nach dem Tod seines populären Vorgängers noch kein Jahr im Amt. Trotzdem war Deichmann mit ihm offensichtlich bestens vertraut. Trine nahm das am Rande wahr und hütete sich, die Vertrautheit der Männer zum Thema aufzuwerten, zumal sie keinen Versuch unternahmen, ihre Bekanntschaft zu verbergen. Dass Deichmann ein Vorleben hatte, war Trine bewusst, und sie akzeptierte es. Dass er auch seit ihrer Heirat kein Stubenhocker geworden war, hatte zwischen den Eheleuten nicht zu Spannungen geführt. Die Vorstellung, den weit herumgekommenen Mann an die häusliche Kette legen zu wollen, war ihr stets abwegig erschienen.

Von Lübeck waren sie mit dem Wagen gekommen. Leichtes Gepäck, Verzicht auf sperrigen Hausstand. Die treue Liese hatte den Weg problemlos bewältigt. Für sie war die Arbeit fast schon geschafft. Vom Zollenspieker würde es mit einem Salzboot weitergehen: über den breiten Strom in die Ilmenau hinein und von dort mit gutem Wind bis hinauf nach Lüneburg.

Was man als Arbeit bezeichnen mag, hatte im Vorfeld zwischen den Eheleuten stattgefunden. Deichmann, aus dem weiter südlich gelegenen Uelzen stammend, hatte den Gedanken aufgebracht: noch einmal zu den Wurzeln; die Stätten von Kindheit und Jugend aufsuchen und vielleicht … aber nur vielleicht … nur bei allergünstigsten Bedingungen könnte man dann unter Umständen dem Gedanken nähertreten, die Zelte hier aufzuschlagen. Unter allergünstigsten Umständen und nicht für den Rest des Lebens, sondern für ein Jahr, möglicherweise zwei, möglicherweise ein halbes Jahr länger. Aber jede Entscheidung in offener Abstimmung zwischen den Eheleuten. In dieser Zeit hatte Trine den Ausdruck »allergünstigste Umstände« verabscheuen gelernt, mit dem Deichmann seine Sehnsucht nach den Wurzeln immer wieder überzuckert hatte. Es war ihr etwas zu viel geworden mit den immerwährenden allergünstigsten Umständen.

»Sag, was du wirklich willst!«, hatte sie ihn aufgefordert. Er hatte sie angeblickt, wie waidwundes Wild den gefräßigen Wolf anschaut. Dieser Ausdruck passte nicht zu Deichmann. Trine spürte seinen Wunsch: Er hatte Sehnsucht nach seinem Heimatort. So verständlich sie das fand, so fern lag ihr die Vorstellung, das vertraute Lübeck zugunsten eines verschlafenen Städtchens aufzugeben, von dem sie wenig wusste und von dem man wenig hörte. Nicht einmal schlechte Nachrichten. Keine Warnungen, keine Abenteuergeschichten. Als würde die Weltgeschichte stets einen großen Bogen um Uelzen gemacht haben. Auch die Lübecker Tentakel reichten nicht bis dorthin. Von der Elbe mochten es zwei Tagesreisen sein, selbst über die genaue Entfernung herrschte keine Einigkeit.

Trine hielt sich nicht für eingebildet. Sie war in der Lage, Interesse für Unbekanntes zu entwickeln. Wenn aber dieses Unbekannte den Namen Uelzen trug, spürte sie das Nachlassen ihres Interesses wie einen abrupten Temperatursturz.

Deichmann hatte das Thema nicht vertieft. Das mochte gut gemeint sein, aber seine Rücksichtnahme war Trine auch wieder nicht recht. Nicht dass sie sich vor einem Konter zu einem späteren Zeitpunkt fürchtete. Dafür war ihre Beziehung zu harmonisch. Die Eheleute sprachen miteinander – nicht immer gleich, nicht immer ausführlich. Aber das unselige Schweigen, das wie eine schwarze Regenwolke über vielen Beziehungen hängt, fand bei ihnen nicht statt. Ein Teil von Deichmanns Beruf war das Reden. Bei Trine war es nicht anders. Schweigemönche werden weder Gastwirt noch Hebamme.

Als Trine realisierte, dass er sie seit Längerem auf seine rücksichtsvolle Weise aushorchte, lag sein neuer Vorschlag schon auf dem Tisch. Drei Monate Lüneburg, in denen Trine ihren Beruf ausüben würde. Drei Monate, in denen Deichmann für einige Tage Richtung Süden aufbrechen würde, um die Erinnerung an seine Wurzeln neu zu beleben. Lüneburg war die größere Stadt, das Lüneburger Salz war ein Begriff, der 95 von 100 Menschen etwas sagt. Lüneburg war eine erste wirtschaftliche Adresse mit einer Bürgerschaft von anspruchsvoller bis selbstbewusster bis eingebildeter Ausstattung. Es existierten Beziehungen, das Netzwerk der Hebammen ist groß und verästelt. Schreiben waren hin- und hergegangen. Die wilden Reiter aus dem Umfeld von Deichmanns Gasthaus, die für zwei festliche Essen und einige Tage mit stets gut gefüllten Gläsern zu vielem bereit waren – auch zu nicht immer gesetzestreuen Aktivitäten –, hatten ihren Pferden den Weg gewiesen. Der charmanteste Hund unter ihnen hatte eine Verdoppelung seines Tempos in Aussicht gestellt, wenn Trine sich bereit erklären würde, einen Blick auf seine alten Eltern zu werfen, die in dem Aberglauben lebten, dass das menschliche Leben durch die Begegnung mit einem Medicus dramatisch ins Wanken kommt.

Am Tag ihres Aufbruchs lebte Trine in der Gewissheit, sich in Lüneburg nicht zu langweilen. Die gute Freundin einer sehr guten Freundin aus Lübeck verfügte über zwei Räume und als Heilerin über beste Beziehungen in das Lüneburger medizinische Netzwerk hinein. Zwei Adressen, die allen Einheimischen Respekt abnötigten, freuten sich auf kundige Hände aus dem Norden.

So hatte Deichmann den Rücken frei, sich nach Lust und Laune auf die Ausflüge nach Uelzen zu machen. An seiner Freude erkannte Trine, wie erleichtert er war, keine gelangweilte und früher oder später quengelnde Ehefrau mitschleppen zu müssen. Sie selbst freute sich darüber, nicht in eine Rolle fallen zu müssen, auf die sie nicht stolz gewesen wäre.

Sie hätten mit dem Wagen fahren können, aber die Aussicht, eine unerwartete – wenn auch sehr kurze – Schiffsreise zu unternehmen, sagte beiden zu. Langeweile und Überdruss waren nicht zu befürchten, Aussteigen war jederzeit möglich.

Die Salzkähne kamen aus Norden und Osten, in jedem Fall ohne Ladung. Die Schiffer würden sich über unerwartete Passagiere freuen, der Wagen war klein genug, um Platz zu finden, ohne dass Umbauten nötig wurden.

Die ersten beiden Schiffer lehnten ab, in beiden Booten verhüllten Planen und Decken eine Ladung, über die sich die Kapitäne partout nicht näher auslassen wollten. Deichmanns Augen sagten: Mund halten, lächeln, abwarten. Trine hatte ein Problem mit ihrer Neugier, immer gehabt.

3

Im Anschluss an eine nicht geplante Übernachtung nach der Bekanntschaft mit einer Fischplatte von unerwarteter Üppigkeit klappte es dann nach dem Frühstück. Deichmann machte der Wirtin schöne Augen, darin war er gut. Und wurde noch ein wenig frecher, wenn er davon ausgehen konnte, mit Trines Einwilligung zu agieren.

»Echter Tee«, murmelte Trine in der ersten Stunde auf der Ilmenau. »In dieser Kaschemme. Wer rechnet denn mit so was?«

»Jeder Kenner«, korrigierte Deichmann sanft. »Zollenspieker ist besser sortiert als die meisten Geschäfte in Lübeck.«

»Nie im Leben!«

»Aber bei allem, was aus den Niederlanden zu uns kommt.«

Nach fünf Minuten Austausch von Theorien einigte man sich, der Sache bei der Rückfahrt auf den Grund zu gehen.

Trine kannte Tee. Lübecker Bürgerhäuser, die etwas auf sich hielten, zeigten gerne, was die Küche hergab. Tee durfte man erwarten, wenn auch nicht jeden Tag und nicht in unbegrenzter Menge.

Die Besatzung bestand aus drei Personen: ein Kapitän, dem in seinem Leben erkennbar mehr als einmal schwere Ladung auf verschiedene Stellen seines Körpers gefallen war. Und zwei junge Kerle. Einen erlebten sie ausschließlich schlafend, dem anderen wünschte man ein Stündchen Schlaf. Er sabbelte ununterbrochen und war dabei keineswegs unangenehm. Es wurde nur bald zu viel, und ein Ende war nicht absehbar. Trine verguckte sich in das Segeltuch, milder Wind beulte es aus. Jede Form war zerbrechlich und wurde nur zwei Momente alt, bevor sie von einer neuen Form abgelöst wurde. An den Ufern nichts als Natur. Kein Mensch, keine Hütte, abwesender kann Stadt nicht sein.

Die Sonne schaffte es nicht gegen die Wolken. Auf dem Bug fuhren zwei Vögel mit, freche Vertreter aus der Familie der Krähen.

Sabbelkopp sagte: »Ich fang einen für euch. Welcher soll’s sein?«

Deichmann sagte: »Stimmt es, dass kein Seemann schwimmen kann?«

»Kein Mensch kann schwimmen. Das wäre ja, als wenn ein Fisch fliegen kann.«

»Kann eines Tages nützlich sein«, sagte Deichmann.

»Diebe können schwimmen. Diebe brauchen immer einen Ausweg.«

Die Ilmenau war ein gemütliches Gewässer. Alles an ihr war bedächtig und überlegt. Der Kapitän blätterte in einem Folianten. Langsam und überlegt, aber auch sehr interessiert. Einmal verlangte er nach Sabbelkopp. Der las ihm etwas vor.

Der Kapitän sagte: »Veralbern kann ich mich alleine.«

»Aber so reden die Holländer«, behauptete Sabbelkopp.

»Das ist Latein«, sagte Trine mit geschlossenen Augen.

»Kein Wunder, dass die Lateiner ausgestorben sind«, sagte der Kapitän. »Sollen aber gute Seeleute gewesen sein. Wenn du denen die llmenau gezeigt hättest, hätten sie sich totgelacht.«

»Meine Frau kann lateinisch«, sagte Deichmann.

»Denkt man gar nicht«, murmelte der Kapitän. »Sieht aus wie eine Hiesige.«

Trine lächelte mit geschlossenen Augen. Ihre Mutter war auch so gewesen. Wenn Trine vorgelesen hatte, musste die Mutter ihr dabei ins Gesicht sehen.

»Ich kriege es noch raus, den Trick«, sagte sie.

»Du musst nicht lesen lernen, du weißt schon alles.«

»Ein bisschen was passt noch rein in meinen Kopf.«

Die Mutter wollte nicht glauben, wie wenig an einem Kopf für das Denken zuständig war.

»Denkt man gar nicht«, sagte sie. »Und was machen die klugen Leute, wenn ihr Kopf voll ist? Kaufen sie dann einen neuen?«

»Niemand war jemals so klug, dass es ihm aus den Ohren rauskam.«

»Du musst aufpassen, Kind. So viel, wie du liest. Und das Meiste ist nicht von hier.«

»Mich interessiert, was die Menschen vor einigen 100 Jahren von meiner Profession wussten.«

»Du kannst auch Kinder bekommen, wenn du dumm bist.«

»Du kannst sogar Kinder machen, wenn du dumm bist«, murmelte Trine.

»Ich wünsche mir, dass du schöne Kinder bekommst. Es soll heller werden, wenn sie das Zimmer betreten. Nicht solche Tranfunzeln wie die beiden Glaubrechts von nebenan. Das hat sich doch gar nicht gelohnt, dass die auf die Welt kommen. Von denen hat die Welt keinen Vorteil.«

Damals wusste Trine bereits, dass es für sie schwer werden würde. Aber die Mutter wusste es noch nicht. Zu diesem Zeitpunkt stand Trines Entschluss noch nicht fest, aber sie dachte darüber nach. Natürlich wusste sie, dass du nicht automatisch Kinder bekommst, wenn du Hebamme bist. Aber ein Teil von ihr sagte: versuch es. Doch du darfst nie Kinder hassen, weil du keine bekommen kannst.

Sie war ein kluges Mädchen und hatte eine Art, die Erwachsene dazu brachte, sich mit ihr zu beschäftigen. Man glaubte ihr, dass sie interessiert war. »Es sind die Augen«, sagte der Lehrer in der Schule. »Viele haben Augen, da wirst du beim bloßen Hingucken schon müde. Deine Augen sind anders.«

Aber es waren nicht die Augen, die sie zu einer so guten Schülerin machten. Man mochte ihren langen Atem. Trine konnte einen Tag mit einer kundigen Frau mitgehen und wurde nicht müde. Auch nicht unaufmerksam.

Ruth, mit der sie sich besonders gut verstand, sagte: »Am besten finde ich an dir, dass du nie im Weg stehst.«

Das erzählte sie oft, und sie lachten beide jedes Mal darüber. Erst viel später begriff Trine, dass dies nicht nur ein gut gemeintes Scherzwort gewesen war. Sie besaß wirklich die Gabe, in jedem Moment am richtigen Ort zu stehen, wenn man sich zu zweit um eine Schwangere bemühte. Manchmal war es auch Trines Aufgabe, den Platz rund um das Bett von aufdringlichen Frauen zu befreien. Viele meinten es gut, viele wollten helfen, manchmal ließ sich auch ein werdender Vater nicht ausreden, noch einige Minuten vor der Tür auszuhalten. Dann durfte und musste Trine energisch werden, dann erkannten die Familienangehörigen, Hausbewohnerinnen und Frauen, dass das Wort der Hebamme in dieser Phase mehr bedeutete als andere Meinungen. Ruth kümmerte sich um die Schwangere, und Trine kümmerte sich um den Rest. Im Einzelfall konnte das ein halbes Dutzend Menschen umfassen, denen sie erst gut, danach streng zureden musste. Wenn das alles nicht half, durfte sie auch energisch werden. Dann konnte sie die Störenfriede am Arm packen, sie dirigieren und schieben. Zur Not blieb immer noch der Verweis aus dem Zimmer.

Auf das Konto der blutjungen Trine ging ein genialer Schachzug, der zwei Fliegen mit einer Klappe erledigte. Sie bat den Vater um Hilfe, sie nannte ihn »Kavalier« und »Medicus der Muskelkraft« und behauptete, dass nichts der Schwangeren jetzt so sehr helfen würde wie Freiheit rund um ihr Lager. Besonders Frauen, die zum ersten Mal Mutter werden wollten, wäre am meisten geholfen, wenn man eine sehr private Situation herstellte, in der sich die Frau völlig auf sich konzentrieren konnte und nicht von dem Hin und Her und Auf und Ab und von zahlreichen Stimmen gestört und nervös gemacht würde. Die meisten Männer nahmen die Bitte bereitwillig an. Die Anekdote von dem Vater, der sich vor lauter Eifer auch die verdutzte Hebamme über die Schulter warf und vor die Tür trug, wurde noch lange nach dem Vorfall gern erzählt, wobei die Zahl der Ausschmückungen schnell märchenhafte Ausmaße annahm.

Plötzlich eine Bewegung an Trines Hand! Daran erkannte sie, dass sie in den letzten Minuten eingeschlummert sein mochte. Ihre Augen blieben geschlossen, die Hand blieb an Ort und Stelle und die andere Hand auch. Es war nicht so, dass Trine in Lübeck von morgens bis abends auf den Beinen war. Aber die Hebamme ist stets ansprechbar, jeder kennt das Haus, in dem die Hebamme lebt. Und auch wenn es in der Stadt mehr als nur eine kundige Frau gab, versuchten viele Familien ihr Glück zuerst bei Trine. Wohl wissend, dass die begehrtesten Hebammen am meisten Zuspruch erfahren, legten besonders die wohlhabenderen Familien Wert darauf, sich die Dienste der Hebamme im Voraus zu reservieren. Unvergessen blieb der Tag, an dem sich im Flur von Trines Haus die Mutter einer Schwangeren und der werdende Vater einer zweiten Schwangeren in die Haare bekamen. Beide bestanden darauf, dass Trine augenblicklich mit ihnen aufbrechen sollte. Beide bemühten sich, die Konkurrenz wegzubeißen – erst mit Worten und Stimmen, die immer energischer wurden. Zuletzt lag man sich in den Haaren, wobei die Mutter deutlich rabiater vorging als der Mann. Der danebenstehenden Trine gelang es nicht, schlichtend einzugreifen, und es war Deichmann zu verdanken, der zufällig ins Haus kam, das streitende Paar voneinander zu trennen. Seiner Diskretion war es zu verdanken, dass der peinliche Vorfall keine hohen Wellen in der Stadt schlug.

Plötzlich gab es keine Hand mehr, die zart über Trines Arm strich. Plötzlich gab es eine Hand, die ihren Arm in den Schraubstock nahm. Trine fuhr in die Höhe. Der neben ihr sitzende Deichmann beachtete sie gar nicht. Er blickte auf das Wasser oder auf das gegenüberliegende Gestade. Hier standen die Bäume bis dicht ans Ufer. Der kleine Fluss hatte sich ein tieferes Bett gegraben, sodass sich ein Mensch, der am Ufer stand, zwei Meter über dem Wasser befand. Die drei Schiffer waren jetzt alle wach, die jungen hielten Knüppel in der Hand, am herunterhängenden Arm des Bootsführers befand sich eine Pistole mit langem Lauf.

Die Beine waren lang, der Hals war lang, es war lebendig, auch wenn es sich nicht bewegte. Im winzigen Kopf saßen große Augen und ein Schnabel. Deichmann stand neben dem Bootsführer.

Der Schiffer sagte: »Sie werden immer frecher.«

»Was ist das?«, fragte Deichmann. »Ich kenne das nicht.«

»Willkommen in Afrika.«

»Rede, Mann!«

Die Augen des Wesens fixierten das Boot. Man sah ihm nicht an, ob es sich fürchtete. Oder überrascht war. Oder drohte. Aber es war groß, größer als ein erwachsener Mann.

Sabbelkopp schlug mit dem Knüppel auf das Wasser, das Wesen zog sich zurück. Keine wilde Flucht, sondern ein geordneter Rückzug. Es tauchte zwischen die Bäume und war verschwunden.

»Wir hören«, sagte Deichmann zum Schiffer.

Man sah ihm an, dass er sich nicht wohlfühlte. Am liebsten hätte er wohl geschwiegen oder eine ausweichende Auskunft gegeben. Trine hätte ihm sagen können, dass er damit nicht durchkommen würde, nicht bei Deichmann. Wenn den Mann etwas interessierte, konnte er drängend werden. Dringend und drängend. Aber auch Trine wollte mehr wissen. Dies war ihre Heimat. Und auch wenn sie ihr halbes Leben in der Stadt verbracht hatte, wollte sie wissen, in was für einer Welt sie lebte. Sie kannte sich mit Tieren aus. Nicht so wie eine Bäuerin. Aber sie hatte lebendige Tiere gesehen, hatte ausgestopfte Tiere gesehen. Vor allem hatte sie Bücher in der Hand gehalten, in denen Tiere abgebildet waren. Fremde Arten aus fremden Gegenden. Aber auch merkwürdige Wesen aus der Vergangenheit, die es heutzutage nicht mehr gibt. Und natürlich die anderen Tiere, die besonderen, die die Fantasie anregen, weil man seit Langem über sie redet und mutmaßt, aber streng genommen hat niemand jemals ein lebendiges Exemplar von diesen Wesen gesehen. Manchmal fanden sich Knochen, viele Knochen, aus denen sich ein Tier zusammensetzen ließ. Und wenn einige Teile fehlten, wurden sie durch die Fantasie ersetzt. Aus dem Zusammenspiel von Natur und Vorstellungskraft entstanden seltsame Wesen. Niemand hielt es für unmöglich, dass solche Lebewesen existierten – oder existiert hatten. Die Welt außerhalb der Städte bestand überwiegend aus Wäldern, die nie ein Mensch betreten hatte. Höchstens ein Köhler, ein Jäger, Einsiedler oder Menschen, die gut daran taten, nie mehr eine Stadt zu betreten.

Natürlich war Sabbelkopp wieder der Erste, der mit seinem Wissen herausplatzte. »Das ist aus der Station«, sagte er eifrig.

»Kann sein«, entgegnete der Schiffer. »Kann aber auch nicht sein.«

»Aus der Station«, beharrte der Junge. »Einige sind schon ausgebrochen. Das erzählt man sich.«

»Was du abends im Gasthaus hörst, ist nicht das Gleiche wie die Wahrheit«, wandte der Schiffer ein.

»Wenn ein einziger Suffkopp es erzählt, ist es der Suff«, rief Sabbelkopp eifrig. »Wenn es der Zehnte erzählt, was ist dann?«

»Suff ist Suff«, sagt der Schiffer ruhig. »Es wird nicht wahrer.«

Und an seine Gäste gerichtet: »Er meint die Wisente. Kennt ihr bestimmt oder habt davon gehört. Wisente.«

Deichmann sagte: »Die wilden Rinder. Die Vorfahren unserer Rinder.«

Der Schiffer nickte. »Genau die. Die sind ja nicht ausgestorben, die gibt es noch. Aber sie sehen wilder aus als unsere gutmütigen Kühe. Sie sind größer und stärker. Und man zeigt sie gerne. Auf den Märkten, auf den Festen. Und eben auf den Schlössern und vor den Schlössern, wo sie ihre Tiere ausstellen.«

»Wer stellt Tiere aus?«, fragte Trine.

»Na, die Herren. Der Adel. Die Könige natürlich. Aber im Grunde jeder, der auf einem Schloss sitzt und dem Land gehört. Der also Platz hat. Und ungestört ist.«

»Ich erinnere mich«, sagte sie. »In Lübeck lieben sie jetzt die Papageien. Vögel, die wir bei uns nicht haben. Alle Farben, die es gibt, in einem einzigen Federkleid. Wunderschön. Ich denke immer, sie sind verkleidet worden. Etwas so Schönes kann es doch gar nicht geben.«

»Es gibt Tiere, da fallt ihr vom Glauben ab«, sagte der Schiffer und legte die Pistole weg.

»Ihr seid informiert?«, erkundigte sich Deichmann.

»Ich war in Bremen. Ich wollte auch nach Frankreich, aber das hat nie geklappt. Dort und in Bremen kommen die Tiere an.«

Er studierte die Gesichter seiner Gäste und las aus ihnen ab, dass er ganz von vorn beginnen musste.

Der hohe und der niedere Adel sind ständig auf der Suche nach Gegenständen, mit denen man Eindruck schinden kann. Früher war es die Kunst in allen ihren Facetten: Malerei, Bildhauerei, die Dichter und natürlich die Musikanten. Nur die Schauspieler haben es nie geschafft, sich ein warmes Plätzchen auf den Adelssitzen zu ergattern. Sie ziehen noch wie seit Urzeiten durch die Lande und führen Jux und Tollereien auf den Marktplätzen und vor dem Rathaus auf. Wenn sie Glück haben und sich in die Gunst der hohen Herren hineinschlawinern, dürfen sie ins Allerheiligste und vor ihren Gastgebern herumtollen.

»Ihr mögt keine Komödianten«, sagte Deichmann ihm auf den Kopf zu.

Der Schiffer zögerte und sagte dann freimütig: »Sie haben mich meine Liebste gekostet. Haben ihr Honig ums Maul geschmiert, haben ihr Kleider versprochen, von denen sie nur träumen konnte. Leider haben sie vergessen, ihr zu verraten, dass sie die Kleider nach dem Ende der Vorführung wieder ausziehen muss.«

»Frauen«, sagte Deichmann.

Trine musste nicht eingreifen, sie wusste, dass er das Gespräch am Laufen halten wollte. Gastwirte sind Meister darin, Schweigemönche in Schwätzer zu verwandeln und verschlossene Austern zu öffnen. An Deichmann war ein Mitglied der Policey verloren gegangen. Das wusste auch die Policey – mit der unangenehmen Folge, dass sie nach jedem Verbrechen auf Lübecker Boden bei ihm auftauchten. Ob Einbruch, Straßenraub oder Handel mit Diebesgut – sie hofften, dass bei Deichmann einige Körnchen für sie in den Napf fielen, die sie der Wahrheit näherbringen würden. Trine war bei einigen solchen Gespräche anwesend gewesen. Sie bewunderte Deichmann für sein Talent, Gespräche zu lenken und einen Weg zu finden, der die Fahnder zufriedenstellte und ihn nicht nötigte, mehr zu verraten, als er für notwendig hielt. »Ein Viertel bleibt immer bei mir«, hatte er Trine gestanden. »Ich muss mit allen Seiten im Gespräch bleiben, sonst bin ich bald weg vom Fenster.«

»Du bist per du mit vielen aus dem faulen Volk.«

»Ich bin Deichmann, der Wirt. Nicht Deichmann, die rechte Hand der Büttel.«

»Du verachtest die Büttel?«

»Es muss sie geben, sie sorgen für Stabilität. Für das Gleichgewicht, du weißt schon. Aber ich weiß auch, dass sie stets sehr schnell auf die üblichen Verdächtigen verfallen.«

»Weil das nicht selten der richtige Weg ist.«

»Und weil sie faul sind.«

Trine wusste viel über Deichmann. Hätte sie eine Ahnung gehabt, was sie alles nicht wusste, hätte sie ihn nicht so oft verliebt und treuherzig angeblickt. Deichmann wusste das, deshalb wollte er sie nicht mit Wissen belasten, das eine grundanständige Frau wie Trine nicht verkraften würde. Die Welt war schmutziger, als sie sich wünschte. Ihm war bewusst, dass das Leben an der Seite einer allseits respektierten Frau Schutz bot. Andererseits führte er kein Doppelleben. Die Aussicht, mit mehr als einem Bein in der illegalen Welt zu stehen, lockte ihn nicht. In den Jahren seiner wilden Jugend hatte er Gelegenheit gehabt, diese andere Seite kennenzulernen. Wenn er an zwei oder drei Kreuzungen seines Lebens anders abgebogen wäre, gäbe es heute womöglich den Räuberhauptmann Deichmann. Oder eine zwielichtige Gestalt auf der Nahtstelle zwischen anständiger und unanständiger Welt. Das kann prickelnd und aufregend sein, es kann einen aber auch den Kopf kosten. Wenn nicht den Kopf, so doch eine Hand, einen Arm, eine Kniescheibe oder den Verlust von anderen Körperteilen, deren Fehlen sich sehr schnell nachteilig auswirken würde.

Deichmann hatte einen Traum, von dem niemand wusste. Er wäre gern der oberste Vertreter der Policey in Lübeck gewesen. Oder in Hamburg, Bremen, Rostock, Kiel. Er wusste mehr als der am besten informierte Policey-Agent. Er war in allen gesellschaftlichen Sphären vernetzt und bekannt. Und es gab einige Menschen, bei denen er noch einen Gefallen guthatte. Vielleicht würde er sie nie darum ersuchen müssen. Aber das Gefühl, es tun zu können, verschaffte ihm jeden Tag ein wohliges Kribbeln.

Er war zu klug, um sich zu schlagen. Aber er war kräftig genug, es zu tun. Er schoss gut und war ein überdurchschnittlicher Fechter. Auf dem Rücken von Pferden fühlte er sich zu Hause, und er hatte zwei Fremdsprachen in Reserve, von denen Trine nichts wusste. Im Gasthaus einer bedeutenden Hafenstadt konnte das noch einmal von Vorteil sein.

»Was?! Was hast du gesagt?«

Der Schiffer blickte ihn erstaunt an und sagte: »Ich sagte, sie züchten jetzt. Die Wisente, aber auch alles andere, was in den Häfen ankommt. Das Meiste geht schief, die Verluste sind groß. Aber die Nachfrage ist riesig. Wenn sie den Bogen raushaben, sitzen sie auf einer Goldmine.«

»Dann sag doch mal, von welchen Tieren wir gerade reden?«

»Das, was wir vorhin gesehen haben, dürfte ein Strauß gewesen sein. Von dem war bisher selten die Rede. Daran sieht man, dass sie Vieles ausprobieren.«

»Die Tiere!«

»Die Tiere, richtig. Das mit den Bären war noch einfach, dazu musst du nicht nach Afrika oder über den Atlantik. Im Osten und Süden wimmelt es von Bären. Du musst nur hinfahren und sie einsammeln. Affen sind zurzeit sehr beliebt.«

»Beliebt bei wem? Bei den Züchtern?«

»Ja, natürlich. Aber sie lieben das am meisten, was am meisten nachgefragt wird. Letztlich entscheiden die Käufer die Nachfrage. Das ist wie im richtigen Leben. Meine Kunden lieben Zander und Aal. Ich könnte ihnen ein großes Fass Hering vor die Tür stellen, das lässt sie kalt.«

Trine sagte: »Ich habe nicht gehört, dass es hier ein Schloss gibt.«

»Gibt es auch nicht«, entgegnete der Schiffer. »Das nächste steht in Celle, das ist weit weg. Hier gibt es mehrere Güter. Das müsst ihr euch wie ein kleines Dorf vorstellen. Ein Herrenhaus als Kern und Zentrum, aber dann wurde angebaut. Dann gab es Werkstätten, Lagerraum, eine Halle für die Kutschen. Und natürlich Ställe, die Ställe brauchen Platz. Platz ist hier ja im Überfluss vorhanden. Und du hast keinen Nachbarn, der sich gestört fühlen könnte. Sie haben früh begonnen, Pferde zu züchten. Haben viel ausprobiert, gekreuzt, neue Rassen herangeschafft. Manches klappte, das Meiste ging schief. Aber dazu musst du züchten und nicht Bücher lesen. Und dann kamen die Menagerien in Mode. Das hat alles geändert.«

4

Trine wartete die erste Gelegenheit ab, um ungestört mit Deichmann zu reden. Das traf bei ihm auf Gegenliebe, denn er lauerte ebenfalls auf eine Gelegenheit, seiner Frau einen Vorschlag zu unterbreiten. Beide waren verblüfft, dann amüsiert.

Trine sagte: »Ich wusste es. Ich kenne dich. Du würdest es dir nicht verzeihen, wenn du daran vorbeifährst.«

»Ich würde nichts gegen deinen Wunsch unternehmen.«

»Nein, so plump bist du nicht. Du würdest mir um den Bart gehen, wenn ich einen hätte. Du würdest das Thema immer wieder ansprechen.«

»Nicht plump! Auf keinen Fall plump!«

»Natürlich nicht. Aber ansprechen. Immer wieder. Und am liebsten wäre dir, wenn du es so hindrehen könntest, als wäre es im Grunde mein Wunsch gewesen. Meine Neugier.«

In seinem Gesicht fand das Wetterleuchten statt, das ihr die gesamte Geschichte erzählte.

»Es wäre nur ein Umweg«, sagte er. »Wir fahren nach Lüneburg. Du wirst dort pünktlich ankommen. Höchstens mit einer winzigen Verspätung.«

»Allerhöchstens.«

»Genau.«

»Eine mit bloßem Auge gar nicht wahrnehmbare winzige Verspätung.«

»Ich wusste, dass wir uns verstehen.«

»Du hast es gehofft.«

»So sehr gehofft! Du machst dir keine Vorstellung.«

»Können wir uns vorher einigen, dass ich mein weiteres Leben nicht an der Seite eines Mannes verbringen will, der Nashörner und Kamele und Drachen aus Afrika heranschafft?«

»Einverstanden. Mit einer Ausnahme: Wenn wir auf Drachen stoßen, müssen wir die Chance unbedingt ergreifen. Mit Drachen werden wir unsterblich. Dann wird man diese Jahre als Drachen-Zeitalter bezeichnen. Du bist die Drachenmutter und ich der … ist ja klar.«

»Der, der den Ruhm einsackt.«

»Wie gesagt: Ich spreche durch deinen Mund.«

Die nächste Stelle, die es ermöglichte, den schweren Wagen samt Pferd gefahrlos an Land zu bringen, kam 90 Minuten später, sie lag sogar auf der richtigen Flussseite.

Deichmann kümmerte sich um das Pferd, geduldig ließ Liese sich von ihm alles erklären. Die drei Schiffer mischten sich nicht ein, um die vertrauensvolle Situation nicht zu zerstören.

Den Wagen schob man mit vereinten Kräften, Trine übernahm die Entlohnung.

Der Schiffer sagte: »Ihr habt einen schönen Mann.«

Lachend sagte Trine: »Das weiß er.«

Damit konnte sich der Schiffer jedes weitere Wort sparen.

Im letzten Moment bot Sabbelkopp an, ihnen den Weg zu zeigen. Das war nicht nötig, die Angaben des Schiffers waren eindeutig und nachvollziehbar, aber der Junge machte es dringend und drängend, und in einem günstigen Moment hauchte er: »Bitte! Ich muss da raus!«

Deichmann sagte: »Du bist mir ja ein schöner Seemann.«

»Schön bin ich, Seemann will ich nicht sein.«

»Junger Mann, es ist die Ilmenau.«

Letztlich gab der Schiffer den Ausschlag.

»Tu, was du nicht lassen kannst, du Lump«, knurrte er. Er mochte den Jungen, aber weil er ein kluger Mann war, wusste er auch, was für ihn das Beste war.

»Mein Gott, ist das schön«, rief Sabbelkopp und streckte auf dem Wagen Arme und Beine von sich.

Trine erkundigte sich nach seinem richtigen Namen. Er tat so, als würde er die Frage nicht verstehen. Dann tat er so, als gäbe es nichts Schöneres als Sabbelkopp.

Deichmann sagte: »Ich stelle mir das so vor: Du langweilst dich auf den Salzfahrten von morgens bis abends. Du willst aufs Meer hinaus, größer und weiter und wilder als das Baltische Meer. Deine Idee ist: über die Menagerie Kontakt zu den Tierhändlern bekommen, über die Tierhändler auf die Schiffe, auf den Schiffen glücklich werden.«

Sabbelkopp starrte ihn an und fragte Trine: »Ist er ein richtiger Mensch oder ein Orakel?«

»Ein Mann. Einfach ein Mann, der sich noch an die Zeit erinnern kann, als er jung war.«

5

Die Wegbeschreibung des Schiffers erwies sich als idiotensicher. Jedes Mal, wenn Sabbelkopp mit seiner Ortskenntnis auftrumpfen wollte, kam ihm Deichmann zuvor.

Die letzten Meter waren wie nicht von dieser Welt. Der bis dahin eher zweckmäßige als breite Weg verdoppelte seine Ausmaße. Zu beiden Seiten brach der vorher endlose Wald mit sehr seltenen kleinen Gehöften radikal ab. Rechts fand Landwirtschaft statt, links lag eine Wiese, auf deren Grundfläche ein komplettes Dorf Platz gehabt hätte. Auf dem eingezäunten Areal grasten Schafe und Rinder in großer Zahl. Die Zahl der Tränken war ungewöhnlich groß. Das fiel Trine ebenso ins Auge wie der Zustand der Tiere. Sie befanden sich in ausgezeichneter Verfassung, sauber waren sie sowieso. Für einen Menschen, der verdreckte, heruntergekommene und lieblose Viehhaltung gewohnt ist, war das ein wohltuender Schock. Es war nur ein erster Eindruck und hatte nichts mit exotischen Tieren zu tun. Aber Trine fühlte sich sofort wohl.

Einige Dutzend Meter vor dem ersten Gebäude ragte ein hölzernes Gerüst über den Weg. »TOWER DER TIERE.« Das war Zweisprachigkeit mit viel Mut. Trine bezweifelte nicht, dass jeder Besucher, der das zum ersten Mal las, in Grübeln verfallen würde.

Man fuhr auf ein steinernes Gebäude zu, das mit der Längsseite vor einem lag. Nur drei Geschosse, sachlich, zweckdienlich, kein Versuch, Betrachter zu überwältigen. Durch die hallenartige Zufahrt ging es aufs Gelände. Aber dazu kam es vorerst nicht. Denn eine Person trat ihnen entgegen, in ihrer Begleitung waren zwei Hunde der Rasse »Wir verstehen keinen Spaß«. Sie knurrten nicht und zeigten keine Drohgesten, aber ihr muskulöser Körper erzählte dem Besucher die Geschichte, was mit ihm passieren würde, wenn er sich mit der Frau aus irgendeinem Grund nicht verstehen würde.

Die Erscheinung der Frau empfand Trine vom ersten Moment an als seltsam. Sie trug eine aus rotbraunem Leder geschneiderte Kluft im Stil zwischen Anzug und Uniform. Es war diese Art Leder, die in einem unwillkürlich das starke Bedürfnis weckt, es zu berühren. Was die Hunde aber wohl zu verhindern gewusst hätten. Jedenfalls wäre die Berührung kurz ausgefallen.

Die Frau trug sehr blonde Haare zu gebräunter Gesichtshaut. Die Haarpracht war mit Bändern und Tüchern gebändigt. Trine stellte sich vor, es gäbe einen unsichtbaren Knoten. Wenn er sich löste, würde das Kunstwerk in sich zusammenfallen, und die Frau würde sich von der Wächterin in eine Gastgeberin verwandeln. Und nebenbei in eine Frau, die auf Deichmann Eindruck machen würde.

Sabbelkopp war sofort außer Rand und Band. Von seinen ersten 20 Worten, die der Beschreibung der Frau dienten, mussten 18 zum sofortigen Verweis vom Gelände führen.

»Ganz ruhig, Schürzenjäger«, sagte Deichmann. Er stieg vom Wagen, Trine folgte. Nun befanden sich alle wichtigen Personen auf Augenhöhe.

Zuerst kümmerte sich die Wächterin um das Pferd, berührte es, klatschte auf Hals und Leib, umkreiste es und nickte dann. Offenbar hatte soeben eine Prüfung stattgefunden, die positiv ausgefallen war.

Deichmann übernahm die einführenden Worte. Die Wächterin sagte: »Fleetwood. Ich bin nicht von hier.«

Deichmann sagte: »Wir sind auf dem Weg nach Lüneburg. Auf dem Fluss hörten wir von Eurer Menagerie. Danach haben wir unsere Reiseroute geändert. Wir müssen es sehen, es wäre eine Sünde, Euch zu ignorieren.«

Seine Worte gefielen ihr, auch der Mann gefiel ihr. Zumal er sich sofort vorstellte. Deichmann sagte seinen Spruch auf, danach blickten er und die Frau Trine an.

»Ich bin die Frau des Gastwirts, Trine Deichmann. Von Beruf bin ich Hebamme.«

In einer Zeit, die kürzer war als ein Wimpernschlag, veränderte sich die Atmosphäre. Es fühlte sich an, als habe der Luftdruck zugenommen oder abgenommen. Jedenfalls hatte eine spürbare Veränderung stattgefunden.

»Würdet Ihr wiederholen, was Ihr gerade sagtet?«

»Gerne. Ehefrau, Hebamme aus Lübeck. Ich«, sagte Trine lächelnd.

»Mögt Ihr Tiere, Hebamme Trine aus Lübeck?«

»Ich mag Tiere sehr. Ich finde sie klug, und einige sind weise. Fast alle sind schön, vor allem sind sie natürlich. Sie gaukeln uns nichts vor. Tiere zeigen uns, dass die Schöpfung sinnvoll war. Bei uns Menschen habe ich da manchmal meine Zweifel.«

»Habt Ihr in der nächsten Zeit beruflich in Lübeck zu tun?«

»Nun ja. Kinder kommen jeden Tag zur Welt.«

»Genauer bitte.«

»Wenn ich in Lübeck bin, wartet viel Arbeit auf mich. Wenn ich nicht in Lübeck bin, weiß ich, dass meine Aufgaben in guten Händen sein werden.«

»Ihr seid interessiert, Euch umzusehen? Ihr habt etwas Zeit mitgebracht? Ich führe Euch herum.«

Die Frau hob, ohne sich umzudrehen, einen Arm. Wie aus dem Boden gewachsen, stand der junge Bursche neben ihr. Er trug die Kleidung einer Person, die hart arbeitet. Das Hemd und die Hose waren gepflegt, wenn auch nicht sauber. Aber es gab keine Spuren von Vernachlässigung. Trine kannte Bauernhöfe, Werkstätten und Gärten, in denen die dort Arbeitenden aussahen, als würden sie unter dem Boden arbeiten und dort auch schlafen. Hier hatte sie bisher nur Anzeichen von Pflege und Sorgfalt entdeckt, denn auch die Hunde sahen ja aus, als wären sie kürzlich gewaschen und gebürstet worden. Für manche Menschen mag das ohne Belang sein. Aber Trine hatte Augen für diese Sorgfalt. Weil sie in ihrer Arbeit auf peinliche Sauberkeit angewiesen war, äußerte sie sich oft in dieser Richtung, die ihr in manchen Häusern schon erstaunte Mienen und ungläubige Äußerungen eingetragen hatte. Dann übertrieb sie es nicht mit näheren Einlassungen zu diesem Thema, denn sie wollte vermeiden, sich auf einem Gebiet als klüger und anspruchsvoller als ihre Kunden zu zeigen. In ihrer Anfangszeit hatte sie sich freimütiger geäußert, das hatte sich nicht immer positiv auf ihren Ruf und auf ihre Entlohnung ausgewirkt. Einige Male hatte sie sich sogar weitere Beschäftigung verscherzt.

Nur einen Kunden gab’s, bei dem hatte sie sich nicht zurückgehalten. Dieser Kunde hatte sich anfangs gewehrt und ihre Reden als Zumutung bezeichnet. »Du willst keinen Mann, du willst einen Geck.«

»Ich will einen Mann, der gut riecht, denn ich habe vor, ihm bisweilen nahe zu sein.«

»Wie nahe?«

»Sehr nahe. Dass kein Blatt dazwischen passt. Oder nur ein sehr, sehr dünnes.«

Er zog sie an sich und fragte: »So dicht etwa?«

»Du bist auf dem richtigen Weg. Nur der Geruch ist noch nicht richtig.«

»Und wenn ich dich jetzt küssen würde?«

»Dann würde der Kuss so lang dauern, wie ich die Luft anhalten kann.«

»Nicht länger?«

»Nicht länger.«

»Und wenn ich besonders gut küsse?«

»So läuft das nicht, Deichmann. Denn ich kann riechen. Ich kann wegen dir nicht aufhören zu sehen, zu hören oder zu riechen. Nur wenn das alles möglich ist, kann ich auch fühlen.«

Einige Monate war der Geruch immer wieder zum Thema zwischen ihnen geworden. Am Ende hatte sich der stinkende Junggeselle verwandelt. Trine nannte ihn »meine duftende Blüte«. Er nannte sich »Seifenmann« und verstand nicht, was sie daran lustig fand.

Deichmann hatte Angst, dass sie ihn zwingen würde, sich mit einer Wolke von Duftwasser einzunebeln, die empfindliche Männer ins Wanken gebracht und einige minutenlang verwirrt und halb bewusstlos gemacht hatte. Aber das war gar nicht Trines Absicht, und sie dachte nur noch selten daran, wie er ihr seine größte und heimlichste Angst gestanden hatte. Der kernige und energische Gastwirt, der an wilden Tagen ein halbes Dutzend betrunkene Gäste an die frische Luft befördern musste, fürchtete sich vor dem Spott seiner Freunde.

Ein letztes Mal versuchte er, Trine ins Wanken zu bringen, indem er prophezeite: »Wenn ich rieche, wie du es forderst, muss ich doppelt so viele Gäste verhauen. Damit es sich ausgleicht. Kannst du das wollen, dass ich anderen Menschen Schmerzen zufüge?«

»Kannst du wollen, dass du der Nase deiner Frau Schmerzen zufügst?«

Er wusste, was er antworten musste. Aber es war nicht das, was er antworten wollte. Letztlich half ihm eine tückische Taktik von Trine. Sie legte auf den Tischen Seife aus. Pro Tisch drei Stücke aus verschiedener Zubereitung mit unterschiedlichem Duft. Vor die Wahl gestellt, aus drei Angeboten zu wählen, vergaßen die meisten Gäste die vierte Möglichkeit der Wahl: alle abzulehnen. Tagelang machten die Seifenstücke die Runde. Dann war der favorisierte Duft gefunden. Es war der, der die Nase eines erfahrenen Trinkers an guten karibischen Rum denken ließ, wenn auch nur mit geschlossenen Augen. Erst ein Jahr später gestand Trine ihrem Deichmann in einer schwachen Minute, dass es sich dabei nicht um Einbildung gehandelt hatte. Und er begriff, dass er sich nicht getäuscht hatte, als damals der Vorrat in der besten Rumflasche auf dem obersten Regalbrett verdächtig schnell abgenommen hatte. Aber weil er selbst dem Duft erlegen war, kapitulierte er endgültig vor dem Genie seiner Frau.

Die Frau, die Fleetwood hieß oder sich so nannte, führte sie auf das Gelände der Menagerie. Der Tunnel durch das Gebäude war so hoch, dass ein beladener Wagen keine Probleme bekommen würde.

Den Pavillon und seine ungewöhnliche Gestalt erkannten sie erst, als sie wieder im Freien standen. Die beiden Besucher kamen aus Lübeck, sie waren in der Stadt an große Architektur und ungewöhnliche Formen gewohnt. Und wenn einen die Wege nach Hamburg und Bremen und Kopenhagen geführt haben, ist man noch schwerer zu beeindrucken. Aber hier war Urwald. Vom Fluss bis zum Ziel hatte der Weg durch Wald geführt. Die Handvoll Häuser unterwegs waren bessere Hütten gewesen und aus Holz gebaut. Dieser Pavillon war gemauert. Sein Grundriss bestand aus acht Seiten, die Höhe betrug fünf oder sechs erwachsene Menschen. Darüber wölbte sich das Dach, es war grün, es hatte eine verspielte und mit einem Wort kaum beschreibbare Form, und es bestand aus Holz oder metallischen Abdeckungen. Ein Fahnenmast ragte weit in die Höhe, eine Fahne gab es nicht.

»Ja, glaubt man das«, murmelte Deichmann. »Damit rechnet man doch nicht.«

»Was habt Ihr denn geglaubt?«, fragte Fleetwood spöttisch. »Alles provisorisch zusammengenagelt, sodass man es nach jedem Sturm mühsam wieder flicken muss?«

»Ich gestehe, meine Gedanken gingen in diese Richtung.«

»Was ist das?«, fragte Trine. »Es sieht aus wie ein Theater. Ist es ein Theater?«

»Theater klingt nach Menschen«, erwiderte Fleetwood. »Hier werden unsere anderen Gäste auftreten. Aber soweit sind wir noch nicht. Momentan steht etwas anderes im Vordergrund.

6

»Wo steckt Sabbelkopp?«, fragte Deichmann plötzlich. »Eben war er doch noch …«

Beide Frauen lachten.

»Du solltest es besser wissen«, sagte Trine. »Als das Mädchen kam, um die Hunde zu holen, zog sie mit drei Hunden wieder ab.«

»Dieser Filou«, murmelte Deichmann. »Wir haben ihn erst heute kennengelernt, er war Schiffsjunge auf dem Salzkahn und hat die Gelegenheit genutzt, sich vor der ungeliebten Arbeit zu verdünnisieren.«

»Keine Sorge«, sagte Fleetwood. »Er wird hier nichts anstellen.«

»Seid Ihr sicher? Er wäre exakt der Typ dafür.«

»Das gilt vielleicht für normale Umgebungen. Hier wird er einigen Gästen begegnen, die dafür sorgen, dass er erst nachdenkt, bevor er vorschnell handelt.«

»Gibt es solche Gäste, die einen frechen und vorwitzigen Jungen bremsen können?«

»Lasst uns weitergehen. Ihr werdet die Antwort erkennen, wenn Ihr ihr gegenübersteht.«

Wenn man vor dem Pavillon einige Schritte seitwärts ging, wurden die dahinter liegenden Stallungen sichtbar. Hier gab es keinen Zweifel, dass mit Holz gebaut worden war. Auffällig war die Höhe, es gab immer zwei Stockwerke. Und im Hintergrund ragte eine seltsame Konstruktion in die Höhe, die man sich nicht gleich erklären konnte.

»Freut euch«, sagte Fleetwood. Dafür, dass sie sich bisher als beherrschte Gastgeberin gezeigt hatte, dominierte auf einmal eine jungmädchenhafte Aufregung. Sie freute sich. Gesprochen wurde nun kaum noch. Dafür war die Wucht der Bilder zu überwältigend.

Die erste Stallung besaß einen sehr breiten Mittelgang, von dem zu beiden Seiten Käfige abgingen. Hier war Schluss mit Holzverschlägen; eiserne Gitterstäbe eröffneten den Blick auf einen Bären. Trine kannte diese Art, auf den Lübecker Jahrmärkten traten Tanzbären auf. Wenn sie sich aufrichteten, wich die Menge zurück wie eine Welle. Die Bären auf dem Markt waren angeleint, ihre Mäuler waren mit Leder verschlossen. Der Bärenhüter, der die Leine hielt, betonte immer wieder, wie gefährlich und unberechenbar die Kreatur aus den Karpaten sei. Und warum den Zuschauern keine Gefahr drohte, denn zwei Männer würden das pelzige Ungeheuer jederzeit im Auge und unter Kontrolle behalten. Trine hatte das nie geglaubt. Raubtiere kündigen nicht an, dass ein Angriff oder Ausbruch bevorsteht. Wenn sie sich losreißen wollen, wird ihnen das gelingen. Aber zu diesem Zeitpunkt wusste sie noch nicht, was im Vorfeld geschah, um die Raubtiere sanft zu stimmen. Man versorgte sie mit reichlich Futter, man zeigt ihnen die Peitsche, und die Bären wussten, was eine Peitsche ihnen antun konnte.

Dennoch verfehlte ein hoch aufgerichteter Bär nicht seine Wirkung. Er war der Inbegriff eines Raubtiers. Dazu war es zu ungewöhnlich und zu groß. Seine Pranken waren fürchterlich, den Rest erledigte die Fantasie der eingeschüchterten Menschen. Die Zähne im aufgerissenen Maul waren echt und riesengroß. Und was man nicht sah, rief einem der Schreier ins Bewusstsein, der die Vorführung des Bären begleitete und mit schrecklichen Anekdoten würzte. Stets war jemand in der Menge, der schon ein Unglück und eine Attacke miterlebt – und überlebt hatte. Oder jemanden kannte, der es erlebt hatte und nur mit viel Glück lebendig davongekommen war.

»Er muss noch wachsen, um schrecklich zu werden«, sagte Fleetwood.

»Kein Afrika«, sagte Deichmann.

»Kein Afrika. Was in dem Moment, in dem er zubeißt, dem Gebissenen aber gleichgültig sein wird.«

Der Bär hatte nicht viel Platz in seinem Käfig, aber er wirkte nicht gequält und deprimiert.

»Nach hinten raus haben sie Auslauf«, sagte Fleetwood. »Wenn wir sie zeigen wollen, holen wir sie nach vorne.«

»Zeigen«, sagte Deichmann.

»Dazu kommen wir noch«, sagte sie.

»Eine Frau mit Geheimnissen«, sagte Deichmann und lächelte Trine an. Zu Fleetwood sagte er: »Ich habe auch noch ein Geheimnis.«

»Sag bloß«, entgegnete sie kiebig. »Ein Mann mit Geheimnis. Dabei kennen wir Männer doch nur als aufgeschlagene Bücher.«

»Bevor ich Wirt wurde, habe ich als Apotheker gearbeitet. Und bevor ich als Apotheker gearbeitet habe, habe ich Apotheker gelernt. Bei einem echten Apotheker.«

»Es reicht«, sagte Trine. »Sie hat verstanden. Apotheker.«

»Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen«, sagte er lächelnd.

»Heute Morgen sah es aus, als würde der Tag einer wie die meisten anderen werden«, sagte Fleetwood.

»Heute Morgen wussten wir noch nichts von Euch«, sagte Deichmann.

»Dann ist es Bestimmung.«

»Sicher«, sagte Deichmann. »Das wird’s sein.«

Der nächste Käfig war leer.

»Das ist Absicht«, sagte Fleetwood. »Sie spüren sich, auch wenn sie sich nicht sehen können. Vor allem riechen sie sich. Das führt dazu, dass Wut entsteht. Nicht etwa Neugier wie bei kleinen Kindern. Sondern Wut und Aufregung und der Wunsch, die Sache sofort in einem Kampf auszutragen. Das können wir nicht brauchen.«

»Ein Wohnheim für Männer«, murmelte Deichmann.

Daneben lebte der Löwe. Ausgewachsen oder fast ausgewachsen, Mähne, großer Kopf, viel Gesicht, Neugier.

»Er ist einer von den Lieben«, sagte Fleetwood.

»Dürfen wir dichter ran?«, fragte Trine.

»Lieber nicht. Wir wollen vermeiden, dass eine Bindung entsteht. Es ist ja nicht für ewig, was hier stattfindet.«

»Bestimmt beginnt Ihr bald, uns die wichtigen Tatsachen mitzuteilen«, sagte Deichmann. Sonst war Trine der neugierige Teil des Paars, sie teilte ihre Gefühle schneller der Umwelt mit. Auch ihre Unsicherheiten. Aber die Tiere reizten Deichmann unverkennbar. Er war begeistert, Trine war beeindruckt. Ständig dachte sie daran, dass der Löwe nicht bis letzte Woche in einem Wald zwischen Lübeck und Lüneburg umhergestreift war. Sie standen Afrika gegenüber. Sie wusste, was Afrika war. Und dass es sehr weit entfernt war. So weit, dass eine Zahl in Meilen ihr nichts mehr sagte, denn es fehlte eine Zahl, um zu vergleichen. Die Erde war unfassbar groß. Nach allem, was man hörte, hatten die Menschen erst vor Kurzem begonnen, in alle Richtungen auszuschwärmen und die unbekannten Länder und Meere zu erkunden. Trine kannte Landkarten. Erst wenn man eine ältere Karte danebenlegte, sprang einen das Unglaubliche an. Vor 100 Jahren wusste man von der Erde gar nichts, jetzt wusste man viel mehr. Der Gedanke, was man in 100 Jahren wissen konnte, überstieg Trines Vorstellungsvermögen. Sie wusste nicht, wann das erste Schiff den ersten Löwen aus Afrika gebracht hatte. Aber es war erst einige Jahre her. Davor hatte es aber auch schon Menschen gegeben. Und davor auch. Und sogar davor. Vielleicht liefen schon seit 1.000 Jahren Menschen durch die Wälder. Warum nicht seit 2.000 Jahren? Oder seit 5.000? Wenn man schon dabei war, solche Gedanken zu wagen … Und in diesen alten Zeiten wusste kein Mensch, dass es Löwen gibt. Dass es Afrika gibt. Trine lebte in Lübeck, sie kannte sich mit Schiffen aus. Bei Schiffen hatte sie eine bildliche Vorstellung, was Entwicklung heißt. Uralte Schiffe, altmodische Schiffe, die modernen Schiffe, die vor fünf oder vor zwei Jahren in Lübeck vom Stapel gelaufen waren. Die Seefahrer und Schiffbauer, die den Überblick haben, waren begeistert von den neuen Schiffen. In Gedanken waren sie schon beim nächsten Schiff, das in diesen Tagen gebaut wurde. Und in ihrer Fantasie dachten sie darüber nach, was danach kommen würde. Denn danach würde etwas kommen. Ein Ende war nicht in Sicht. So dumm waren die Menschen nicht, dass ihnen nach 500 Jahren nichts Neues mehr einfallen würde. Denn es gab ja nicht nur neue Schiffe und unbekannte Tiere. Es gab auch fremde Menschen. Zum Beispiel diese Chinesen. Von ihnen war nicht oft die Rede, aber wenn jemand sie erwähnte, geschah das mit belegter Stimme und achtungsvollem Ton. Den Chinesen traute man viel zu. Angeblich schrieben sie seit Langem auf Papier, machten Musik auf den seltsamsten Instrumenten und erzeugten Töne, die nur die Chinesen für Musik halten. Ihre Schrift hat keinerlei Ähnlichkeit mit unserer Schrift. Als Lübecker Hebamme wäre sie in China die einsamste Frau auf der Erde gewesen. Aber vielleicht auch nicht, denn sie wusste etwas, was auch die chinesischen Hebammen wissen: wie Kinder entstehen, wie sie in ihrer Mutter heranwachsen, wie sie eines Tages in die Welt hinauswollen und wie man ihnen helfen kann, den Weg zu finden. Und wie man ihrer Mutter helfen kann, keine Angst zu haben, nur wenige Schmerzen zu verspüren, richtig zu atmen, richtig zu pressen, richtig zu fluchen und zu schwitzen – und meistens geht es gut. Und manchmal ist der Tod mit im Raum und freut sich, wenn er auch mal wieder zum Zuge kommt. Denn die Hebamme mag ihn nicht, und die Mutter mag ihn nicht, und das Kind, das noch nichts von der Welt gesehen hat, spürt schon genau, wenn der Tod Sachen macht, die er nicht machen soll.

Wenn zwei Hebammen zusammensitzen, reden sie irgendwann über den Tod und den Teufel und wer die auf die Welt gebracht hat. Vielleicht sind sie neidisch, dass sie nie solche makellosen kleinen Engel hinkriegen werden, wie sie die dümmste Mutter auf der großen Erde ohne Probleme fertigbekommt. Wenn du so eine schlichte Frauensperson fragst: »Wie hast du das angestellt?«, glotzt sie dich mit dummen Augen an, weil sie nicht weiß, wie es auf der Welt zugeht. Über das und über alles andere, was Hebammen wissen, könnte sich Trine mit einer chinesischen Hebamme unterhalten. Zur Not mit Händen und Füßen, denn die Chinesen haben kein Talent mit den Sprachen. Sie können nur Chinesisch, da haben wir es doch viel besser.

»Was?! Was ist?«

Deichmann zog eine Hand zurück und trat einen Schritt nach hinten.