5,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Weltenbaum Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Wenn dir die Welt den Rücken kehrt, ist alles was bleibt – eine nie gekannte Form von Liebe … Wie viel Mut brauchst du, um dich der Gesellschaft zu widersetzen? Si Cheng ist elf Jahre alt, als seine Mutter den ersten Suizidversuch begeht und der Vater spurlos verschwindet. Von China geht es nach Südkorea – von der Eisstadt Harbin nach Busan ans Meer. Jetzt ist er 21. Und wenn sich eines nicht verändert hat, dann, dass nichts für die Ewigkeit bleibt. Also pflegt er nur noch belanglose Freundschaften und unverbindliche Bettgeschichten – mit Frauen. Wem auch sonst? Als er plötzlich obdachlos wird, nimmt ihn der junge Jaemin bei sich auf. Was sich zwischen ihnen entwickelt ist weder belanglos noch unverbindlich. Doch Si Cheng hat seine eigene Vergangenheit – und Dämonen zu bekämpfen, die schon bald die Beziehung der beiden für immer zerstören könnten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

WELTENBAUM VERLAG

Vollständige Taschenbuchausgabe

11/2022 1. Auflage

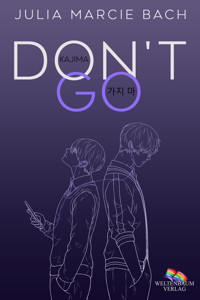

Kajima – Don`t go

© by Julia Marcie Bach

© by Weltenbaum Verlag

Egerten Straße 42

79400 Kandern

Illustration: Garren

Umschlaggestaltung: © 2021 by Magicalcover

Lektorat: Giuseppa Lo Coco

Korrektorat: Daniel Greifer

Buchsatz: Giusy Amé

Autorenfoto: Privat

ISBN 978-3-949640-34-6

www.weltenbaumverlag.com

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.de abrufbar.

Printed in Germany

Julia Marcie Bach

Kajima

Don`t go

Romance

Trigger Warnung

Dieses Buch enthält triggernde Elemente. Diese sind:

Depressionen, bipolare Störung und Suizid.

Bitte entscheide selbst, ob du dich in der Lage dazu fühlst, weiterzulesen.

Wenn du Hilfe oder jemanden zum Reden brauchst, wende dich bitte an folgende Nummer: 0800/111 0 111

🖤

To all my angels, my breath, my air, my love, my life.

To the beautiful people outside there, who make me smile every day.

And to everyone, who has not discovered their dream yet.

Please know, that you are not alone.

You are gold,

stay.

Kajima Playlist

TRANSCEND (FEAT. C JAMM) – BEWHY, C JAMM

LULLABY – WOODZ

AIRPLANE PT.2 – BTS

RED LIGHTS (BANG CHAN, HYUNJIN) – STRAY KIDS

REBELLIOUS – 灵超 (DIDI)

GIVEN-TAKEN – ENHYPEN

MMM – TREASURE

GOOD BOY – GD X TAEYANG

SILENT CRY – STRAY KIDS

GIMME GIMME – NCT 127

PUMA – TOMORROW X TOGETHER

DRUNK-DAZED – ENHYPEN

WE LOST THE SUMMER – TOMORROW X TOGETHER

CAN’T YOU SEE ME? – TOMORROW X TOGETHER

YOU MAKE ME – DAY6

GOTTASADAE - BEWHY

I LIKE BOYS – TODRICK HALL

LIBIDO – ONLYONEOF

BISEXUAL ANTHEM – DOMO WILSON

MAYDAY – VICTON

POISON – GOT7

CRIMINAL – TAEMIN

FEVER – ENHYPEN

BREAKING DAWN – THE BOYZ

MAKE A WISH (BIRTHDAY SONG) – NCT U

ROSE (FEAT. SUMIN) – BEWHY, SUMIN

BURN IT – AGUST D, MAX

WHAT’S GOIN’ ON – OMEGA X

UP – BOBBY, MINO

SIT DOWN! – NCT 127

IDENTITY – TAEMIN

DREAM IN A DREAM – NCT, NCT U

SKIN TO SKIN – LU HAN

Intro: Arriving

Gimhae Flughafen, Südkorea. 2014

Der erste Schritt ist immer der schwerste, das ist, was alle sagen.

Mir fiel es leicht, aus dem Flugzeug zu steigen, in der rechten Hand meine Tasche, in der linken ein Pfefferminzbonbon, das mir die Stewardess in einem geflochtenen Körbchen angeboten hatte.

Mir fiel es leicht, über den von Menschen erfüllten Platz zu schreiten, eine Wolke aus Abgasen in der Nase, wie eine erstickende Decke und den Lärm der Maschinen in meinen Ohren, wie ein ohrenbetäubendes Monstrum, das meine Gedanken verschluckte.

Die Tasche wiegt schwer in meiner Hand. Schwerer als noch vor ein paar Stunden. Seit wir aus dem Flieger gestiegen sind, fühle ich mich lustlos, müde, erschlagen. Ich habe keine Augen für die Schönheit dieses Landes, kein Interesse an der fremden Sprache. Ich möchte keinen Kontakt mit den Menschen hier – und nein, ich will auch keine Cola zur Feier des Tages, danke.

Meine Mā verzieht enttäuscht das Gesicht. Was bitte hat sie erwartet? Was ich will, ist, mich unter einer Bettdecke zu verkriechen. In meinem Zimmer, meinem Bett, meinem Zuhause. Ich will auf der Stelle umkehren, Korea verlassen und am liebsten alles vergessen, was in den letzten vier Jahren passiert ist. Ich will meine Familie zurück. Meine Freunde.

Vater.

Ein Blick in Mās aufgeregt leuchtende Augen und ich kann mich von all diesen Wünschen verabschieden.

Mein Magen grollt, erbost über die Leere, die ich seit Tagen mit mir herumtrage und meine Lippen sind so trocken, dass sie trotz der angenehm warmen Luft in schwulstige Schluchten reißen. Seit Tagen weigere ich mich vehement, die Bestechungsversuche meiner Mutter anzunehmen. Nur, weil es ihr seit kurzem so viel besser geht, gilt das für mich nicht ebenso. Keine zwei Stunden habe ich auf fremdem Boden verbracht und trotzdem ist der Widerwille in mir mittlerweile zu einer schier unüberwindbaren Mauer herangewachsen.

Das Haus, das meine Mutter so impulsiv und scheinbar aus dem Nichts gekauft hat, – oder sollte ich eher sagen aus einem dunklen Loch hervorgezogen – ist eine alte Bruchbude am äußersten Rande Busans, einer Stadt direkt am Meer und eine der belebtesten Metropolen, die ich jemals gesehen habe. Sie ist laut und grell und im Vergleich zu Harbin, einer Provinzhauptstadt im Norden Chinas, beinahe idyllisch warm. Mein Blick fällt auf die düstere Eingangspforte und die gemeißelten Säulen aus grauem Stein, die uns in unserem zukünftigen Eigenheim willkommen heißen. Sie sehen europäisch aus und passen so gar nicht in das Ambiente einer asiatischen Hafenstadt.

Auf meinen nackten Armen bildet sich eine Gänsehaut, die nicht dem Wind geschuldet ist, der den unverkennbaren Geruch nach Salz und Fisch von der Küste direkt vor unsere Haustür trägt. Das ist kein Haus, wie die Gebäude, an denen wir im Taxi vorbeigefahren sind. Das ist eine Villa. Zugegeben – sie ist schön. Hoheitsvoll, edel, beinahe einschüchternd. Unsere alte Wohnung in Harbin hätte in den Vorgarten gepasst. Von all dem kitschigen Prunk einmal abgesehen, blättert grauer Putz von der verdreckten Fassade. Eine defekte Glühbirne flackert unruhig in der kleinen Laterne über unseren Köpfen. Das alles hier wohnlich einzurichten, wird dann wohl meine Aufgabe.

Ich seufze, zu erschöpft, um mich gegen dieses Schicksal zu wehren. Meine Mutter hat bereits die Stufen zum Haupteingang erklommen und sucht im Briefkasten nach dem Schlüssel, der hier für uns abgelegt wurde. Ihre Hand ist voller Spinnweben, als sie schließlich mit dem Übeltäter zwischen den Fingern wieder zum Vorschein kommt.

»Lass uns mal sehen, wie es drinnen aussieht«, erklärt sie aufmunternd und ich folge ihr widerwillig ins Innere. Zu sehen gibt es dort erst einmal gar nichts. Der Lichtschalter neben der Tür funktioniert nicht. Uns empfängt nur wabernde Dunkelheit, die so lebendig wirkt, dass ich fürchte, sie könnte mich am Stück verschlingen.

Mā holt ihr Smartphone hervor und schaltet die Taschenlampe ein. Ein staubiger Lichtkegel durchbricht die Finsternis und enthüllt, was die Villa zu bieten hat: Einen breiten Flur, der direkt in einem imposanten Wohnbereich endet. Ein Sofa und zwei Sessel in der Mitte des Raums. Dutzende Türen, die vom Hauptraum in kleinere Gemächer abzweigen. Eine geschwungene Treppe auf der rechten Seite. Sie ist, wie auch der Rest des Gebäudes, aus dunklem Stein und mit einem schwarzen, rostigen Geländer versehen. Der Boden ist mit Fliesen ausgelegt, die vor langer Zeit einmal weiß gewesen sein müssen, jetzt haben sie seltsame Schlieren, deren Herkunft ich lieber nicht in Erfahrung bringen möchte.

Hinter der Treppe führt ein schmaler Gang in einen weiteren Raum. Er ist winzig und ähnelt mehr einer Abstellkammer als einem richtigen Zimmer. An der gegenüberliegenden Wand hängt ein quadratischer Kasten aus silbernem Metall. Es ist der einzige Gegenstand in Sichtweite, der nicht von einer dicken Staubschicht bedeckt ist. Meine Mutter überwindet die wenigen Meter, die sie von der Einrichtung trennen, öffnet den Sicherungskasten und betätigt mit flinken Fingern ein paar Hebel und Knöpfe. Es dauert fast zehn Sekunden, in denen ich unruhig von einem Bein auf das andere trete, bis das Flackern der Lampen an der Decke die Dunkelheit vertreibt. Helles gelbes Licht taucht das Wohnzimmer in einen warmen, atmosphärischen Schein.

Geblendet kneife ich die Augen zusammen und schirme mein Gesicht mit dem Unterarm ab.

»Ist doch gleich viel besser, oder?« Meine Mā stakst an mir vorbei wie ein Topmodel auf dem Laufsteg. Schwungvoll wirft sie ihre roten Locken zur Seite, während ihre hohen Absätze rhythmisch über den kalten glatten Fußboden klackern. Ich rümpfe verächtlich die Nase. Wem will sie mit dieser Nummer eigentlich etwas vormachen? Fehlt nur noch, dass sie fröhlich dazu pfeift.

»Du hast ja gute Laune«, knurre ich zwischen zusammengebissenen Zähnen. Der Blick, mit dem sie mich straft, bringt mich sofort zum Schweigen.

»Ich habe so dringend einen Tapetenwechsel gebraucht! Das hier ist genau das Richtige für mich. Hier fühle ich mich wohl.« Und was ich denke, darauf legt natürlich niemand wert.

Schnaubend greife ich nach unserem Gepäck und schleppe es resigniert in das obere Stockwerk, das in fünf große Zimmer unterteilt ist. Ich verziehe mich in das kleinste, mit Ausblick auf den seitlich liegenden Wald und einen kleinen, von außen kaum sichtbaren Balkon. Auch er ist mit einem schwarzen Geländer gesichert und außerdem mit zu vielen altertümlichen Schnörkeln versehen. Bin ich hier in der italienischen Renaissance gelandet?

Laut schnaufend lege ich meine Sachen auf dem Bett ab, das in der Mitte des Raumes steht. Es ist mit einem weißen Laken zugedeckt, das mich schwer an ein Krankenhaus erinnert. Oder einen Horrorfilm. Ich nehme es ab, schiebe das Bett an die Wand, damit es nicht im Weg steht und lasse mich dann erschöpft darauf fallen. Beinahe erwarte ich eine kleine Staubwolke, die unter meinem Gewicht aus der Matratze herausschießt, aber es passiert … nichts. Überhaupt ist hier oben alles sauber und reinlich gehalten. Vielleicht wurden wir doch nicht mit einem Spukschloss übers Ohr gehauen.

Eine Weile starre ich an die Decke, drehe dann aber den Kopf

zur Seite. Neben meinem Bett steht ein schwerer Schrank aus dunklem Massivholz, der in mehrere Schubladen und zwei hohe Regale unterteilt ist. Die Türen haben kleine Fenster aus getöntem Glas, sodass ich ins Innere hineinspähen kann. Darin befinden sich alte Bücher. Meine Dyslexie habe ich schon im Grundschulalter überwunden, aber das heißt nicht, dass ich von Literatur eine Ahnung habe.

Vorhänge aus leichtem, weißem Stoff zieren das Fenster. Vorhänge, die sanft im Wind wehen und den Duft nach Kiefern und Gras mit sich bringen.

Ha. Denkt sie, ein bisschen Kitsch könnte unseren Fluch bekämpfen?

An der Tür klopft es und meine Mā streckt den Kopf herein. »Gefällt es dir?«

»Ist ganz in Ordnung«, sage ich trotzig und wende mich ab. Auf keinen Fall werde ich ihr das Gefühl vermitteln, dass ich mich hier wohl fühle. Ich vermisse Zǔmǔ[Fußnote 1] und Yéye[Fußnote 2]. Ich vermisse Bàba[Fußnote 3], Shiwon. Ich vermisse sie jeden Tag.

Auch wenn es nicht ganz fair ist – sie soll merken, dass ich ihr diese Entscheidung übelnehme. Eine Entscheidung, die sie einfach über meinen Kopf hinweg getroffen und die mein Leben verändert hat.

Mein schlechtes Gewissen zwickt unangenehm im Nacken, aber das ignoriere ich gekonnt. Ich weiß, dass es meiner Mutter nicht gut geht. Ich weiß auch, dass sie nicht hierherziehen wollte, um mir eins auszuwischen. Natürlich nicht. Aber ich bin vierzehn Jahre alt und wurde von einem Tag auf den anderen aus meiner Welt gerissen. Ein einsamer Planet ohne System.

Mein Alltag, wie ich ihn kannte, ist vorbei. Nichts wird mehr so sein, wie es einmal war. Meine Heimatstadt, in der ich geboren und aufgewachsen bin, meine Freunde, meine Hobbys und Leidenschaften, all das habe ich zurückgelassen. Es wird Wochen, vielleicht sogar Monate dauern, das zu überwinden. Ich möchte wirklich nicht dramatisch erscheinen, aber verdammt nochmal, ich habe ein Recht darauf wütend zu sein.

»Schmollst du noch?«

»Tu ich nicht.«

»Und ob. Ich sehe es dir an.«

Woher nimmt sie bloß auf einmal diese Energie? Vor ein paar Tagen war sie noch völlig deprimiert. Und jetzt? Kann es wirklich sein, dass diese hirnrissige Aktion, sie von allem befreit hat? Aufgrund der Luftveränderung? Oder dem Tapetenwechsel?

»Āi! Sei nicht so! Wir bestellen uns was zu essen! Pizza?« Mein knurrender Magen nimmt mir die Gelegenheit zu antworten und ich beschließe, meinen Hungerstreik fürs Erste auf Eis zu legen. Ich würde ohnehin nichts damit erreichen.

»Hmpf«, antworte ich nur. Soll sie das doch selbst interpretieren.

Sie lacht. Es klingt etwas eingerostet. Keine Ahnung, wann sie sich das letzte Mal über etwas amüsiert hat.

»Bèndàn.« Mich liebevoll einen Idioten schimpfend schließt sie die Tür hinter sich und ich höre, wie ihre Schritte auf dem Flur verklingen. Immerhin ist sie cool. Manchmal.

Während sie auf Koreanisch unsere Bestellung aufgibt, öffne ich das Fenster und trete auf den Balkon hinaus. Die Luft ist hier, auf der vom Meer abgewandten Seite, weniger salzig. Sie riecht nach Regen und Sommer, Pinienwald und Nadelhölzern. Es erinnert mich an Tam Dao. Der Flakon, den mir mein Vater überlassen hat. Sein Duft. Das Einzige, was ich noch von ihm habe.

Blätter rauschen leise mit der Bewegung der Bäume und ich beuge mich vor, strecke die Hand aus, um eines von ihnen zu berühren. Über mir leuchten die Sterne wie pures Silber. Sie sind verborgen hinter einem dicken Nebel aus Smog und Abgasen, aber ich weiß, dass sie da sind.

Die Sicht verschwimmt ein wenig vor meinen Augen, als ich in den Himmel blicke, auf der Suche nach einer einzigen kleinen Lichtquelle, also lenke ich meinen Blick auf den Garten. Das Gras steht so hoch, dass es mir bis über die Knie reichen muss. Es ist übersäht mit wilden Sträuchern und anderem Unkraut, das kreuz und quer vor sich hin wuchert. Weiter hinten, dort, wo das Grundstück endet und ein rostiger Zaun, dessen ehemals schwarze Farbe von den verzierten Eisenstäben blättert den Bereich vom Wald abgrenzt, steht ein Rosenstrauch. Seine Blütenblätter sind von einem intensiven Weiß, das aus dem Schatten hervorsticht. Im Schein der Straße strahlt er wie eine prächtige Halluzination.

Der Typ, der unsere Pizzen liefert, ist jung und gutaussehend. Meine Mutter zahlt ihm ordentlich Trinkgeld und mich beschleicht langsam die Frage, wie sie das alles eigentlich finanziert.

»Hör auf zu grübeln und iss!«, antwortet sie, als ich sie darauf anspreche. »Du siehst schon ganz abgemagert aus.«

Also esse ich. Ich verdrücke meine, und dann noch den Rest ihrer Pizza, die sie auf dem Teller liegenlässt.

Satt und zufrieden rolle ich mich anschließend in meinem neuen Bett zusammen. Zum ersten Mal in meinem Leben schlafe ich in einem richtigen Bett, keiner einfachen Matratze, wie die in unserer Wohnung in Harbin. Es ist so wahnsinnig weich und bequem, dass mir auf der Stelle die Augen zufallen.

Meine letzten Grübeleien gelten meinem Vater, der sich irgendwo in China eine neue Zukunft aufbaut. Wie es ihm wohl ergeht? Ob er auch gerade an mich denkt?

Zum ersten Mal seit seinem Verschwinden habe ich Zweifel an diesem Gedanken.

Chapter 1: Attraction

Busan, Südkorea 2021. Si Cheng

Die Luft um mich herum vibriert. Tanzende Körper wiegen sich im Takt der Musik. Der Bass pulsiert in meinem Bauch, passt sich meinem Herzschlag an, während der Schweiß mir den Nacken hinab rinnt. Meine Kehle ist trocken und meine Augen brennen im flackernden Rhythmus der grellen Neonlichter.

Erschöpft schließe ich die Lider und lasse mich treiben. Hitze flirrt um mich herum und in meinen Ohren summen hunderttausende kleiner Bienen. Ich atme die verbrauchte Luft ein, fühle mich wie erstickt und erfrischt zugleich. Das ist mein Element, mein eigener privater Moment und niemand kann ihn mir nehmen.

Prompt tippt mir jemand von hinten auf die Schulter.

Ein Mädchen mit langen glatten Haaren und silbernen Strähnchen lächelt mich zurückhaltend an. Sähe sie nicht so unfassbar gut aus in ihrer schwarzen Lederhose und dem geschnürten Korsetttop, das sich eng an ihren schlanken Körper schmiegt, hätte ich sie wütend angefaucht. Und zwar nicht auf die Ich-will-was-von-dir-darum-necke-ich-dich-Art – wer auch immer auf sowas steht.

Hinter ihrem Lächeln funkelt ein kleiner Stein hervor. Er sitzt auf ihrem Zahn und macht es mir unmöglich, meinen Blick von ihren Lippen abzuwenden. Sie beugt sich zu mir und ein leichter Duft nach Hyazinthen und Anis steigt mir in die Nase. Zimtalkohol.

»Hast du Lust, was zu trinken?«, raunt sie mir ins Ohr und begutachtet mich mit neugierigem Blick. Sie checkt mich ab, keine Frage. Ich habe Schwierigkeiten, sie bei dem Lärm zu verstehen, aber der Ausdruck in ihren Augen spricht für sich.

Meine Hände umfassen ihre Taille und ziehen sie so dicht an mich heran, dass ich die Wärme ihres Körpers an meiner Hüfte spüre.

»Warum unnötig Zeit verschwenden?« Zeit ist ein kostbares Gut, dessen sind sich die Koreaner in höchstem Maße bewusst. Sie beißt sich auf die Lippen und ihre Wangen färben sich rosa.

Als ich mit ihr die Tanzfläche verlasse, um sie an einen Ort zu führen, an dem uns keiner stören wird, nehme ich die schmutzigen Pfiffe nur am Rande wahr. Sie sind Teil meines Alltags, gehören zu meinem Leben wie Wodka auf Eis. Ohne Zitrone.

Draußen ist es kühl. Es hat geregnet und auf dem Boden im Hinterhof liegen kristallklare Pfützen, die den Himmel über uns in all seiner Pracht widerspiegeln. Selbst von hier ist der dumpfe Bass aus dem Club nach wie vor zu hören. Unser Atem bildet kleine Wolken vor unseren Mündern, ehe sie aufeinandertreffen und miteinander zu einer undurchdringlichen Mauer verschmelzen. Die Geräusche, die wir dabei von uns geben, gehen in der blockumfassenden Lärmbelästigung durch den DJ-Controller und das dazugehörige Soundsystem unter. Sie haben die gesamte Ausrüstung zu Beginn des Sommers ordentlich aufgemotzt und das ist deutlich zu hören.

Meine linke Hand versinkt in ihren schwarzen Haaren, die andere wandert über ihren Körper, bringt ihre empfindlichsten Stellen zum Glühen. Mittlerweile haben sie so etwas wie ein Eigenleben entwickelt. Ich muss gar nicht weiter darüber nachdenken, so häufig wie ich das schon getan habe. Es geht ganz selbstverständlich. Einfach so. Ohne Reden. Ohne Drama. Ohne Emotionen. Herrlicher, unverbindlicher Sex.

Ihre Zunge dringt spielerisch in meinen Mund vor und zieht sich dann neckend wieder zurück. Sie schmeckt süß, nach Kirschen und Haselnusslikör. Wo auch immer sie das in diesem ranzigen Saftladen auftreiben konnte.

Ich beiße ihr forsch auf die Unterlippe und ein kleiner Tropfen ihres Blutes genügt, um mich auf Hochtouren zu bringen. Ein kleiner Tick von mir. Nicht die feine Art, aber schwer abzugewöhnen.

Ihr untergebenes Stöhnen ertrinkt in unserem Kuss und nimmt weiter zu, als ich die Bänder ihres Tops langsam löse. Ich fahre über ihre schmalen Schultern, ihre Arme. Ihre Haut ist weiß und weich und gibt unter meinem Druck nach wie Zuckerwatte.

»Oh mein Gott!«, ruft sie und ich verspüre den starken Drang, die Worte zu ersticken. Mit meiner Hand, nicht dem Mund. Je weniger wir miteinander sprechen, desto besser.

Unter meinen Berührungen knickt sie ein, aber mein Körper drückt sie gegen die feuchte Wand aus Stein, bis ihre hautengen Klamotten sich kalt und klamm anfühlen. Sie klammert sich an meinem Shirt fest, schlingt ihr Bein um meinen Körper und macht sich mit zittrigen Fingern an meinem Gürtel zu schaffen.

Gerade verabschiede ich mich gedanklich von der nervigen Stimme, die mir wie üblich mit ihrem schwachsinnigen Gerede über Tugendhaftigkeit und Ehre in den Ohren hängt, da sticht mir eine Gestalt ins Auge. Ein Mann. In einen langen Mantel gehüllt, ganz in Schwarz. Er kommt mir fremd und doch vertraut vor.

Hat mein Gewissen jetzt etwa schon Gestalt angenommen?

Als ich meine Lippen von dem sinnlichen Mund meiner Begleitung löse und zur Seite blicke, ist er auch schon wieder verschwunden. Ich blinzele. Langsam. Weiche einen halben Schritt zurück. Wache auf.

Fuck.

Die Schwarzhaarige will meinen Kopf wieder zu sich hinunter dirigieren, aber ich bin viel zu perplex, um einfach weiterzumachen. Habe ich Halluzinationen?

Ich lasse sie los.

»Was …?« Sie blinzelt verwirrt, als ich einen weiteren Schritt zurücktrete. Ihre Lippen sind geschwollen, ihre Augen glasig und eisgrau.

»Hey … lass uns an einen schöneren Ort gehen«, säuselt sie, mit ihrer betörenden Stimme, die auf einmal nichts als Abscheu in mir hervorruft. Es ist, als hätte mir jemand einen Eimer Wasser ins Gesicht gekippt. Eiswasser, frisch aus dem Songhua.

Der plötzliche Stimmungswechsel erinnert mich schmerzlich an den eigentlichen Grund, meiner geradlinigen Schneise, auf der ich mich durch mein Leben vögele. Das blasse Gesicht meiner Mutter erscheint vor meinem inneren Auge, die Ursache, weshalb ich ständig so einen Mist verzapfe. Innerhalb von Sekunden ist meine Erregung kümmerlich zusammengeschrumpft und mein Geist wieder voll da.

»Ich geh nach Hause.« Jämmerliche Worte um kurz nach Mitternacht, aber wie alles, was ich von mir gebe, triefen sie vor unangefochtener Selbstverständlichkeit.

»Das ist nicht dein Ernst.«

Ein Wassertropfen hat sich auf meiner Jeans verirrt. Ich schnipse ihn mit dem Zeigefinger weg, als wäre er eine lästige Fliege. »Bleib hier stehen, wenn’s dir gefällt. Was du tust, ist mir vollkommen egal.«

»Spinnst du?! Was soll das?« Sie will nach meiner Hand greifen, doch ich drehe mich weg.

»Jiàn rén.«

»Bitte?!« Ihre Empörung über meine Wortwahl ist nicht zu übersehen.

»Du bist hübsch, aber nicht so wertlos, dass du dich einem Fremden an den Hals werfen solltest.«

Jemand sollte das mal zu mir sagen.

»Hast du mich eben eine Hure genannt?!«

Ich grinse, tippe mir mit zwei Fingern an den Kopf und lasse sie mit offenem Mund stehen. Mal was anderes. Auch amüsant.

Ich liebe diese Nächte mit Yoon Oh. Der Alkohol betäubt die Negativität dieser Welt, beschränkt aber nicht meinen Verstand. Und leider auch nicht die fiese Stimme in meinem Kopf.

Auf dem Weg nach Hause bin ich allein, aber nicht einsam. Über meinem Kopf leuchtet der Mond wie eine gigantische runde Laterne, die ein unheimliches Licht ausstrahlt. Ihr Schein ist allein für mich bestimmt, so als wolle sie sagen: Kopf hoch, das wird schon wieder! Ich bin ja bei dir. Es ist derselbe Mond wie in China, aber hier wirkt er auf unerklärliche Weise voller. Heller. Magischer.

Was für ein blöder Gedanke.

Zu meinen Füßen plätschert still und leise das Meer, die Lichter Busans spiegeln sich im glänzenden Wasser wider und der Lärm der Straßen verklingt niemals ganz hinter mir. Ein bisschen bleibt immer davon zurück, wie eine vergessene Tonspur in meinem ruinierten Leben.

81 Tage bis zum Suneung[Fußnote 4].

8:08 Uhr. Jaemin

Der Zusammenstoß trifft mich hart und unerwartet. Desorientiert sehe ich auf. Mein Arm zittert ein wenig, während grüner Tee über mein Handgelenk rinnt. Die heiße Flüssigkeit brennt auf meiner Haut, tränkt den steifen Ärmel meiner strengen Uniform mit dem Kräuterelixier der Camellia Sinensis.

»Sorry«, murmelt mein Gegenüber und drängelt sich dann ohne Weiteres an mir vorbei.

Er ist groß. Nicht ungewöhnlich groß, aber doch so, dass es auffällt. Seine dunkelbraunen Haare schimmern rötlich im Licht der Morgensonne, die durch mit Blättern geschmückte Fenster hereinscheint und tanzende Schatten auf den Boden zeichnet. Er trägt eine zerrissene Jeans, die ihm locker auf den Hüften sitzt, ein einfaches weißes T-Shirt und eine dunkelblaue Trainingsjacke, deren Zipper sich mit jeder Bewegung mehr und mehr mit dem Kabel seiner Kopfhörer verknotet.

Wer bitte trägt heutzutage noch solche Kopfhörer?

Selbst durch die dämpfenden schwarzen Polster kann ich den derben Bass vernehmen, der ihm um die Ohren fliegt.

»Hey!«, rufe ich und ignoriere den inneren Drang, ganz schnell weit weg zu rennen. Was tue ich da?!

Der Typ bleibt nicht stehen. Wahrscheinlich hört er nichts durch die schalldichten Ohrschützer.

»Ya!« Ich erwische das baumelnde Kabel und ziehe es mit einem Ruck zu mir heran. Er stolpert auf mich zu, die Kopfhörer rutschen von seinen Ohren und er knurrt mich an. Scheiße, er knurrt mich an.

Oh Gott, was habe ich getan?

»Was?«, zischt er und lässt seinen lauernden Blick über meinen Körper schweifen. Meine Uniform fühlt sich auf einmal viel zu eng an und die unfrisierten blonden Haare, um die ich mich doch sonst nicht schere, brennen auf meinem Kopf wie ein Fegefeuer. Das Tor zu seiner – meiner – Hölle.

Ich will ihn anschreien. Möchte meine Frustration an ihm auslassen, weil er als Einziger hier nicht versteckt, dass die Welt manchmal einfach nur beschissen ist.

Er steht so dicht vor mir, dass ich seinen herben Duft und den süßen Atem auf meiner Zunge schmecken kann. Die Kopfhörerkabel rutschen mir ganz von allein aus den Fingern.

»Jaemin?« Jemand räuspert sich lautstark und ich fahre aus meinen lebhaften Gedanken auf wie aus einem furchtbaren Alptraum.

»Äh … was?«

»Könntest du bitte einen Schritt zur Seite treten? Du blockierst die Schlange.« Rachel reicht mir eine blau gemusterte Papierserviette, die ich achtlos in meiner zitternden Faust zusammenknülle.

»Oh. Klar.«

Der Fremde knurrt zwar nicht, aber sein Blick ist auch schon so finster und furchteinflößend. Ich weiche nach links aus und er rauscht wortlos an mir vorbei. Mein Herz springt mir fast aus der Brust, aber ich bemühe mich krampfhaft, mir meine Verwirrung nicht anmerken zu lassen.

Was war DAS denn?

An der Theke bestellt er einen Kaffee. Schwarz. Passend zu seiner Seele. Dabei guckt er immer wieder auf seine lederne Armbanduhr – die im Übrigen ziemlich zerfleddert aussieht –, als hätte er es besonders eilig und könnte nicht verstehen, wieso alles immer so lange dauert. Die neue Bedienung gibt ihm seinen Bambusbecher und er knallt umgehend drei zerknitterte Scheine und eine fünfhundert Won-Münze vor sie auf die Theke. Kupfer-Nickel-Legierung.

Vollidiot.

Kopfschüttelnd wende ich mich ab, wische die Hand an meiner Hose trocken und krempele den Ärmel um, sodass die nach Gras riechende Feuchtigkeit nicht meinen nackten Arm berührt.

Als ich nach draußen trete, bin ich einen Moment geblendet vom grellen Licht, das mir ins Gesicht scheint. Selbst hier draußen riecht es verführerisch nach Limone, Zitronengras und Ingwer. Mein Magen knurrt lautstark, obwohl ich eben erst gefrühstückt habe.

Mit meinem halbvollen Becher spaziere ich über den Campus, versuche vergeblich, mich zu entspannen, und tue so, als würde ich die letzten Wochen eines besonders schwülen Klimawandel-Sommers genießen. Die letzten Tage auskosten, an denen die überfüllten Straßen Busans in der Hitze flimmern, die Fenster in den Klassenräumen nachmittags offenstehen und erst die Nacht die lang ersehnte Kühlung bringt. Noch ist es auszuhalten, eine sanfte Brise weht mir um den Kopf, treibt mir eine blonde Haarsträhne in die Augen. Ich wische sie genervt zur Seite.

»Da ist ja unser kleiner Streber!«

Yeong-in und Ji Hoon warten vor dem Eingang auf mich. Bei ihrem Anblick überkommt mich ein nervöses Kribbeln, das sich bis in meine Fingerspitzen ausbreitet. Auf die doppelte Beleidigung reagiere ich schon gar nicht mehr.

Ich nehme die Beine in die Hand, um die letzten Meter zwischen uns zu überbrücken. Meine Füße sind ein wenig schwer, ganz so, als hätte der ungewöhnliche Beginn des Tages sie bereits den ganzen Rest ihrer Energie gekostet.

»Seid ihr bereit?« Meine erste Frage und die letzten Worte vor dem Beginn unseres Untergangs. Vielleicht.

»Wofür?«, fragt Yeong-in verdutzt und erntet von Ji Hoon einen Schlag auf den Kopf.

»Heute beginnt unser letztes Jahr an der Oberschule.«

Er verdreht nur die Augen und nimmt mir meinen Tee aus der Hand. »Ja, und? Es ist wie jedes andere auch. Macht doch nicht so einen Wirbel.« Gleichgültig nimmt er einen Schluck von meinem heißen Getränk. »Igitt. Heute werden es dreißig Grad. Wie kannst du da sowas trinken?«

Ji Hoon und ich wechseln einen einvernehmlichen Blick. Von uns dreien ist eindeutig Yeong-in derjenige, der sich am meisten Sorgen um seinen Abschluss machen sollte, aber sein Interesse für schulische Aktivitäten hielt sich schon immer stark in Grenzen. Die Aufnahmeprüfungen der Universitäten bedeuten für uns alle einen mentalen Gang durch Hades Unterwelt.

Ji Hoon lacht, schultert seine Tasche und marschiert mit ihm in den Klassenraum. Ich bleibe alleine zurück, mit einem mulmigen Gefühl im Magen und Kopfschmerzen, die leise hinter meiner Stirn anklopfen, als würden sie mich erst um Erlaubnis bitten wollen, bevor sie mir den Tag endgültig versauen.

Ich kann nicht begreifen, wieso ich der Einzige zu sein scheine, der sich Sorgen um seine Zukunft macht.

Sie sind immer da, haben mich fest im Griff. Wie eine Spinne, die ihre Fäden spannt, mich immer tiefer in das endlose Labyrinth zieht, um mich in ihre klebrigen Netze zu verstricken.

»Kommst du?« Ji Hoon streckt den Kopf aus dem Türrahmen und nickt aufmunternd.

Keiner meiner besten Freunde versteht, wie ich mich fühle. So war es schon immer. Ich kann es ihnen nicht verübeln, manchmal verstehe ich mich ja selbst nicht mehr. Frustrierend, zu wissen, dass man irgendwie anders ist, aber keiner einem sagen kann, warum eigentlich.

»Bin schon da!«, rufe ich und renne wieder los. Ich habe mein strahlendes Lächeln aufgesetzt. Ein Lächeln, wie ich es jeden Tag trage. Niemand kann auch nur erahnen, wie es unter dieser Maske wirklich aussieht. Niemand kennt Jaemin, den Jungen, der darunter wohnt.

8:25 Uhr. Si Cheng

Als ich den Hörsaal erreiche, ist es bereits brechend voll. Ich zwänge mich etwas unwirsch zwischen den Bänken hindurch und ergattere einen Platz in der hintersten Reihe. Der Alkohol von letzter Nacht hat seine Spuren hinterlassen. Mein Kopf dröhnt bei jedem Geräusch. Wenn mein Leben an normalen Tagen Mist ist, dann ist es heute richtig scheiße.

Während der Vorlesung spreche ich kein Wort, weder mit meinem Professor noch mit den Kommilitonen. Am Ende bin ich unter den Ersten, die den Raum verlassen, aber mit Sicherheit der letzte, der weiß, was das Thema der heutigen Stunde war.

Dieses Studium ist geradezu lächerlich einfach. Es ist nicht so, dass ich besonders intelligent wäre und ganz sicher gehöre ich auch nicht zu den Menschen, denen im Leben alles hinterhergeworfen wird. Seit ich vor sieben Jahren nach Busan gekommen bin, bin ich mehr oder weniger auf mich allein gestellt. Alles was ich habe, verdanke ich mir selbst oder der kopflosen Manie meiner Mutter.

Hinter der Bibliothek biege ich um die Ecke und betrete den campuseigenen Naturpark. Ein winziges Fleckchen Gras umringt von hohen Laubbäumen, die bald ihr herbstliches Blätterkleid anlegen werden. Das leise Rascheln im Wind liebkost den imaginären Presslufthammer hinter meiner schmerzenden Stirn wie ein weiches, flauschiges Kissen.

September ist der schönste Monat im Jahr. Die Luft ist besonders sauber und der Monsun, dem wir seit Juni sämtliche überflutete Straßen verdanken, lässt endlich nach.

Außerdem – und das ist der wohl wichtigste Fakt in diesem ganzen wettergeprägten Gedankenwirrwarr – bin ich jetzt am weitesten von dem Zeitpunkt entfernt, an dem mein Vater uns verlassen hat. Anfang März war es gewesen, im März vor fast neun Jahren. Seit neun Jahren muss ich mich allein um meine kranke Mutter kümmern, musste von einem auf den anderen Tag erwachsen werden.

»Du brauchst ihn nicht. Du hast ja mich«, höre ich mich selbst sagen. Mā und ich saßen gemeinsam auf dem Sofa, in eine kratzige graue Wolldecke eingekuschelt, begleitet von einer albernen Zeichentrickserie auf der verpixelten Mattscheibe. An den Titel kann ich mich nicht mehr erinnern, aber als kleines Kind war ich verrückt nach so einem Zeug.

Mā hatte mich nur erstaunt gemustert und dann laut gelacht. Ich habe ihr Lachen geliebt. Es war immer klar und kräftig und viel dunkler, als man es von einer so zierlichen Frau erwartet hätte. Bis heute bin ich mir sicher, dass es dieses Geräusch war, in das sich Bàba seinerzeit verliebt hatte. Damals, vor vielen Jahren, als die beiden noch glücklich waren. Damals, bevor ich dazu kam.

Ein Blatt fällt auf meine Notizen, das ich seufzend beiseitelege. Dann lasse ich mich zurück ins Gras fallen und schließe die Augen.

Ich kann nicht verstehen, warum Menschen, die zu meiner Familie gehören, zu mir, sich so wenig für mich interessieren. Ebenso wenig verstehe ich, wie er einfach gehen konnte, einfach so, ohne irgendeinen Hinweis zu hinterlassen. Ohne jemals zurückzuschauen.

Will er denn gar nicht wissen, was aus dem hilflosen Jungen von damals geworden ist? Lässt es ihn wirklich vollkommen kalt, dass es meiner Mutter, seiner Ex-Frau so schlecht geht?

Ich fragte mich lange, ob er jemals zu uns zurückkehren würde. An jedem Geburtstag saß ich am Fenster, in der Hoffnung, seinen langen schwarzen Mantel hinter dem rostigen Eisengitter aufblitzen zu sehen. Jeden Morgen spitzte ich die Ohren, lauschte und hoffte auf das leise, knisternde Geräusch, wenn der raue Stoff über den Boden hinwegstrich.

Er kam nie und mit der Zeit vergaß ich, auf ihn zu warten. Ich vergaß, zu hoffen. Irgendwann muss ich einfach beschlossen haben, dass er sich seinen Platz in meinem Leben nicht mehr verdiente.

»Si Cheng, eines Tages wirst du verstehen, dass nicht alle Menschen perfekt miteinander klarkommen. Die einen lieben sich, die anderen können sich nicht leiden. Wieder andere fallen auf die Schönheit einer jungen Frau herein, zeugen ein Baby und erkennen zu spät, was sie sich da eigentlich angetan haben.« Das war Großmutter Cais Lieblingserklärung. Eine oberflächliche Argumentation, um die Treulosigkeit ihres eigenen Sohnes zu rechtfertigen. Eine lächerliche Apologie in einer karrieregesteuerten Welt, die Frauen zum Kinderkriegen anregt, weil es jede Woche fünfzig Prozent Rabatt auf die Family-Size Müslipackungen gibt.

»Du redest von Mā, oder?«

»Nein, mein Schatz, das ist rein hypothetisch.«

Ich liege hier so lange im Park auf dem Boden, bis die Sonne untergeht und sich ein Schatten auf meinen Lidern ausbreitet.

Mit einem Sprung stehe ich auf den Beinen und stelle fest, dass ich meine Nachmittagsvorlesung verschlafen habe.

Es macht mir weniger aus als es sollte. Wenn überhaupt, trägt es dazu bei, diesen Tag noch ein bisschen mieser zu machen, als er es ohnehin schon ist.

Fluchend sammle ich meine Unterlagen zusammen, die der Wind davongetragen und auf der Grünfläche zu einem weißen Teppich verteilt hat. Die meisten sind fleckig und zerknittert und ich entsorge sie in dem Mülleimer vor der Bushaltestelle.

Mit mehr Glück als Verstand hechte ich durch die sich gerade schließenden Türen des Fahrzeugs und lasse mich auf den hintersten Platz fallen, den Kopf gegen das harte Polster gelehnt. Um mich herum fährt die Welt Karussell. Mein Kreislauf hat auch schonmal bessere Tage gesehen.

Ich schließe die Augen, gebe mir Mühe, tief ein- und auszuatmen. Mein Herz hämmert im schnellen Rhythmus der Musik, Adrenalin pulsiert durch meine Adern, treibt mich an, hält mich wach, zwingt mich, durchzuhalten, selbst in den härtesten Momenten. Wie eine Droge.

Die Kopfhörer sind verrutscht. Lässig rücke ich sie zurecht und drehe den Bass bei der Gelegenheit etwas lauter. Zurzeit höre ich BewhY. Tag und Nacht BewhY. Der heftige Beat vibriert in meinen Knochen und blendet die Außenwelt aus. Ich versinke in den Lines wie in einem unendlich weiten Meer aus Worten, die mich sanft auf ihren wogenden Wellen mitsichtragen. Sie schaukeln mich beruhigend in ihren Armen und ich spüre, wie mein Puls langsam auf Normallevel heruntersinkt.

Als der blonde Junge aus dem Hipster-Café einsteigt und sich ein paar Reihen vor mir niederlässt, reagiert mein Körper, wie er es immer tut, wenn er sich mit potenzieller Gefahr konfrontiert fühlt. Nicht, dass ich mich von einem Oberschüler bedrängt fühle, meine Abneigung beruht eher auf sozialen Interaktionen im Allgemeinen. Jedenfalls solange es nicht um belanglosen Sex und sinnbefreite Debatten mit Yoon Oh über den amerikanischen Hintern von Besitzerin Rachel geht.

Ich mache mich klein in meinem Sitz und hoffe, dass er nicht auf den dummen Gedanken kommt, mich wegen heute Morgen anzusprechen. Vor dem ersten Kaffee in der Früh haben die meisten Menschen in der Regel eher üble Laune. Was mich betrifft, so verschlechtert sich meine Stimmung mit jeder fortschreitenden Minute.

Durch den Spiegel an der Decke kann ich ihn beobachten. Unauffällig und doch unverwechselbar. Hwang Jaemin. Das hatte auf seinem schiefen Namensschild gestanden.

Er krümmt sich, drückt seine schmale Statur zusammen, als hätte er Schmerzen. Oder als wolle er sich, genau wie ich, vor etwas schützen, vor dem in Wahrheit keinerlei Bedrohung ausgeht. Sein Gesicht wirkt müde und abgespannt, übernächtigt. Nicht, weil er zu viel Zeit im Club verbracht hat, eher so, als hätte er die ganze Nacht durchgelernt. Er ist mir auf interessante Art und Weise sehr ähnlich und doch genau mein Gegenteil.

Habe ich gerade gedacht, er ist interessant?

Die Kapuze meiner Trainingsjacke tief ins Gesicht gezogen, rutsche ich noch tiefer in meinen Sitz und hoffe inständig, dass er meine Anwesenheit nicht bemerkt.

Schau nicht zurück. Schau niemals zurück. Entschuldige dich nicht, für das, was du bist. Sei einfach du selbst, hämmern die Worte des Sängers in meinem Kopf. Ich drehe die Musik lauter.

Mein Smartphone warnt mich vor einer schädlichen Geräuschkulisse.

Scheiß drauf.

Der Schaden ist bereits in meinem Kopf. Irreversibel.

Ich balle die Fäuste, schließe die Augen, versuche runterzukommen. Jetzt. Schnell.

Es kümmert mich nicht, was andere über mich denken. Seit sieben Jahren tut es das nicht mehr und das ist auch gut so. Seit Mā meinte, wir müssten von Harbin in eine nach Fisch stinkende Hafenstadt ziehen, um ihre nicht enden wollenden Depressionen zu kurieren.

Ha. Aus heutiger Sicht betrachtet erscheint der Gedanke noch deutlich schwachsinniger.

Jaemin kämpft in seinem Polster darum, wach zu bleiben. Witzigerweise weiß ich genau, was er gerade durchmacht.

Das Schulsystem in Südkorea hat es in sich. Die Universität fällt mir heute deutlich leichter als alles, was ich zwischen dem vierzehnten und achtzehnten Lebensjahr durchmachen musste.

Für Koreaner ist nicht der Abschluss selbst von Bedeutung. Ein Abschluss heißt nur, dass du nicht zu dem jämmerlichen Prozent gehörst, der nichts studieren darf, kann oder will. Wobei das Wollen hier auch eher relativ zu betrachten ist. Wichtig ist nicht, dass du studierst, sondern wo. Die renommiertesten Universitäten sind in Seoul. Seoul National University, Korea University, Yonsei University. Beinahe jede Familie wünscht sich, dass ihr Kind eines Tages in solch einer angenommen wird. Und beinahe jeder Schüler kämpft mit dem Wissen, seine Familie früher oder später zu enttäuschen.

»Sie haben mich nicht genommen.«

»Oh, Si Cheng. Das tut mir leid.«

»Tut es dir nicht.«

»Doch, aber sieh mal, es ist so viel einfacher, wenn du hierbleibst. Hier bei mir.«

Für meine Mutter war niemals etwas einfach. Also auch nicht für mich. Die Erinnerung steigt auf wie bittere Galle.

Mā interessierte nie wirklich, was ich trieb. Sie war viel zu sehr mit ihren eigenen Problemen beschäftigt, um ihre klaren Momente mit meiner Zukunft zu verschwenden. Ich verbrachte meine Kindheit damit, mir ihre Sorgen aufzuladen und mein Umfeld damit zu bewerfen, wenn ich es schlichtweg nicht mehr ertragen konnte. So lange, bis sich mein geringer Freundeskreis in Nichts auflöste und ich das Gift in meinem Körper wohl oder übel anders loswerden musste.

Nach meinem Abschluss und einer Liste an Ablehnungen, die sich wahrhaft sehen lassen konnte, wählte ich die naheliegendste Chance, die sich mir bot. Eine semi-angesehene Universität, direkt hier in Busan, wo ich nicht auszuziehen brauchte. Wo ich meine Mutter nicht alleine lassen musste, mit dem Monster in ihrem Kopf.

Jaemin taumelt ein wenig, als er nur wenige Stationen vor mir aussteigt. Auch er hat wohl eine ganze Menge Steine im Gepäck. Ich verspüre plötzlich den Drang, ihn festzuhalten, bleibe aber bewegungslos sitzen. Ein Teenager mit Gleichgewichtsstörung gehört nicht in meinen Verantwortungsbereich.

Wie immer bin ich der letzte Passagier im Bus. Meine Fußsohlen tippen unruhig auf den penibel sauberen Boden. Noch bevor wir vollständig zum Stehen kommen, springe ich zur Tür hinaus.

Mittlerweile ist es stockfinster. Selbst nach sieben Jahren, in denen Mā und ich hier leben, macht sich keiner von uns die Mühe, die kaputte Glühbirne über meinem Kopf auszutauschen.

Auch als ich die Haustüre aufschließe, empfängt mich Schwärze. Ich fuchtele ein wenig mit den Armen in der Luft herum, um die Aufmerksamkeit der Bewegungsmelder im Gang auf mich zu ziehen, doch es bleibt dunkel. Irritiert lausche ich einen Moment an der Türschwelle und trete dann ein.

Stille. Irgendetwas stimmt nicht.

»Mā?« Umständlich schäle ich mich aus meiner Jacke, die mir unangenehm an den nackten Armen klebt. Meine Stimme klingt ein wenig brüchig und aus irgendeinem Grund wage ich es nicht, ihren Namen laut auszusprechen. Ich fühle mich fremd in meinem eigenen Zuhause und diese trostlose Erkenntnis raubt mir beinahe den Atem.

Meine Hände tasten nach dem Lichtschalter am Eingang. Ich weiß nicht, womit ich gerechnet habe, aber ich sehe … nichts. Es klickt, als ich den Schalter ein zweites Mal umlege. Und ein drittes. Beunruhigt ziehe ich mein Handy aus der Hosentasche und benutze den Schein der Taschenlampe.

»Mā!« Panik greift nach mir, mit langen, glitschigen Fingern. Sie hinterlässt einen bitteren Geschmack auf meiner Zunge, schickt eiskalte Schauer über meinen Rücken.

Wo ist sie?

Sie verlässt nur selten die weiße Ledercouch. Ihren Platz, auf dem sie ordentlich die Beine übereinanderschlägt und reglos auf den Fernseher starrt. Zumeist ist der Bildschirm schwarz. Ein Glas chinesischer Pútáojiǔ[Fußnote 5] balanciert in ihrer zierlichen Hand, die schlanken Finger seltsam gekrümmt. Sie behauptet immer, sie würde damit wenigstens einen winzigen Hauch von Kontrolle und Erwachsensein ausstrahlen. Die dazugehörige Weinflasche steht neben ihr auf dem Boden und wird noch am selben Abend vollständig geleert. Das weiß ich aus jahrelanger Erfahrung und ich kann sagen, dass es nicht gerade zu ihrer Zurechnungsfähigkeit beiträgt.

Nichts davon ist heute der Fall. Heute ist das Wohnzimmer leer. Ebenso die Küche. Ich nehme die Stufen in den ersten Stock und öffne vorsichtig die Tür zu ihrem Schlafzimmer. Die Klinke unter meiner Hand fühlt sich rau an.

Eine seltsame Ruhe hat von mir Besitz ergriffen und ich sehe die nächste Szene wie durch einen Filter. Als wäre ich aus meinem eigenen Körper gefahren und würde nun von außen zuschauen, auf etwas, das ich weder kontrollieren noch beeinflussen kann.

Mā lehnt in ihrem Nachthemd am geöffneten Fenster. Gebannt stiert sie hinaus in die Dunkelheit. Für einen Moment stehe ich nur da und betrachte ihren dünnen Körper, eingehüllt in das weiße Stück Stoff, das sich sanft im Wind bewegt. Sie sieht verloren aus, wie ein Geist. Als wäre sie gar nicht wirklich existent. Mein Herz zieht sich bei ihrem Anblick schmerzhaft zusammen und ich unterdrücke ein erschrockenes Keuchen.

»Mā? Alles okay?« Die Frage ist naiv und dumm und eigentlich kann ich sie mir selbst beantworten, aber der Drang, die schwerwiegende Stille zu durchbrechen, ist übermächtig.

Wie in Zeitlupe dreht sie sich zu mir um. Mich überkommt das Gefühl, in einem Horrorfilm mitzuspielen mit mir in der Hauptrolle.

Ihr Gesicht ist bleich, eingefallen und verweint. Es glänzt im schalen Licht des Mondes, der seitlich von der Straße durchs Fenster scheint. Tiefschwarze Mascara zieht hässliche Spuren quer über ihre hohlen Wangen. Sie wirkt, als wäre sie um Jahrzehnte gealtert.

»Was ist passiert? Gab es wieder Stromausfall?«, frage ich und gehe einen zögerlichen Schritt hinein. Sofort überwältigt mich die tiefsitzende Traurigkeit, die längst in diesen Räumen verwurzelt ist. Als säße sie auf dem alten, quietschenden Holzbett, auf der Kommode aus dunklem Mahagoni. In jeder Ecke lauert sie und springt mich an wie ein physisches Ungetüm, das nur auf sein nächstes Opfer wartet. Der Druck auf meiner Brust nimmt spürbar zu, aber ich ignoriere die Last, durchquere das Zimmer und nehme Mās Hand in meine.

»Hast du heute schon was gegessen?«, frage ich, zum einen, weil Doktor Kim mir aufgetragen hat, auf ihr Gewicht zu achten, zum anderen, weil ich, selbst in dieser angespannten Situation, einen Anflug von Hunger verspüre.

Ernsthaft, ich sollte mich schämen.

»Es ist dunkel«, flüstert sie und auf meinen Armen bildet sich eine Gänsehaut. Ihre Stimme klingt wie die eines kleinen verängstigten Mädchens.

Ich drücke sie fest an meine Brust und streichele ihr beruhigend über den Rücken, doch sie erwidert die Berührung nicht. Ihre Arme hängen schlaff am Körper herab, leblos und völlig unbrauchbar, als hätte sie vergessen, wie man sie benutzt.

»Ich weiß, Mā. Aber das geht wieder vorbei. Komm mit in die Küche, ich mach uns was zum Abendessen.«

»Si Cheng, er kommt nicht zurück, nicht wahr? Er kommt nicht mehr wieder.«

Ich ahne, von wem sie spricht, weigere mich aber, jetzt darauf einzugehen. Eine Diskussion über meinen Vater wird nicht dazu beitragen, dass es ihr jemals besser gehen wird. Oder mir.

»Mā, lass uns runter gehen. Später können wir immer noch darüber reden. Erst mal musst du was essen und dich beruhigen, duì[Fußnote 6]?«

Sie nickt zaghaft und ich atme erleichtert aus. Ich habe nicht einmal bemerkt, dass ich sekundenlang die Luft angehalten hatte.

Ihr Handgelenk fest umklammert führe ich sie die Treppe hinunter. Meine Finger gleiten über die wulstigen Narben auf ihrem Unterarm, die sich wie gigantische Geschwüre bis zu ihrer Schulter emporschlängeln. Ihre nackten Füße machen ein tapsendes Geräusch auf den dunklen Steinstufen. Sie zuckt nicht einmal zusammen, als ich meinen Griff verstärke. Es ist, als würde sie ihre Umgebung gar nicht mehr richtig wahrnehmen.

Im Kühlschrank finde ich einen Topf mit Erbsen, Weizennudeln und gebratenem Gemüse. Es sind die Reste vom gestrigen Lieferservice – oder war das vorgestern? – und ich stelle ihr eine Portion davon in die Mikrowelle. Das Licht brennt, also ist der Strom wohl nicht ganz lahmgelegt worden. Während der Teller sich lautlos um sich selbst dreht, schenke ich mir ein Glas Wein ein und hebe Mā auf die angestaubte Arbeitsfläche. Sie ist leicht wie eine Feder, ihre Augen trüb, Lippen und Nasenspitze leuchten blutrot.

»Kannst du hier warten, während ich nachsehe, was mit der Beleuchtung los ist?« Eine Antwort erwarte ich nicht und ich bekomme auch keine. Heute ist kein guter Tag für sie. So, wie der ganze Sommer nicht gut war, der Frühling, und ebenso der Winter.

Als Reaktion beginnt sie, apathisch hin und her zu schaukeln und dabei ein altes Kinderlied zu summen. Es geht um zwei Tiger, denen irgendwelche Körperteile fehlen.

Ich fasse das als ein gutes Zeichen auf. Wenn sie nicht in der Lage ist, zu antworten oder sonst irgendwas zu tun, kann sie auch nichts Gefährliches anstellen.

Liang zhi lao hu, liang zhi lao hu, pao de kuai, pao de kuai…

Mit meinem Pútáojiǔ laufe ich in die Abstellkammer unter der Treppe. Das Schlüsselloch ist mit etwas verstopft, das sich als ein verknotetes Haargummi herausstellt. Ein entnervtes Zischen entweicht meinen Lippen. Ich öffne den Sicherungskasten. Mā hat systematisch alle Regler, für die Beleuchtung sämtlicher Zimmer, nach unten geschoben. Ich rücke sie wieder in die richtige Position und ziehe auf dem Rückweg das Gummi aus dem Schloss. Keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht hat. Der Schlüssel für die Kammer war bereits bei unserem Einzug nicht auffindbar gewesen.

Yi zhi mei you yan jing, yi zhi mei you wei ba, zhen qi guai, zhen qi guai …

Bis meine Bemühung endlich Wirkung zeigt, dauert es fast zehn Sekunden. Ich zähle sie an meinen schwieligen Fingern ab und Erleichterung überkommt mich, als ein Dutzend Glühbirnen das Haus in weich-gelbliche Wärme tauchen. Aus der Küche ertönt ein hektisches Piepen – das Essen in der Mikrowelle.

Mit der Dunkelheit schwindet auch die Angst und macht stattdessen Platz für eine andere Emotion. Eine, mit der ich deutlich besser umgehen kann.

Ich beiße die Zähne zusammen und versuche den aufsteigenden Ärger zu verbergen.

Das ist bereits das zweite Mal in wenigen Wochen, dass sie diese gruselige Nummer abzieht. Weder werde ich mich jemals daran gewöhnen, noch verstehen, was sie damit bezweckt.

Vielleicht fühlt sich die Schwärze in ihrem eigenen Kopf weniger bedrohlich an, wenn die Welt um sie herum ebenfalls in Dunkelheit gekleidet ist.

Schon in meiner Kindheit war Mā oft still und traurig gewesen. Wenn ich meinen Vater fragte, woran das lag, hatte er jedes Mal nur die Schultern gezuckt.

»Deine Mā ist nicht zufrieden mit ihrem Leben. Sie verabscheut es und sie hasst sich selbst dafür, dass sie nichts daran verändert«, lautete seine Antwort. Mein kindliches Ich hatte tellergroße Augen bekommen, in denen sich das Wasser sammelte. Wie die Regentropfen in den Blumenkübeln vor unserem Haus.

»Aber sie hat doch uns«, hatte ich geantwortet. »Sind wir ihr nicht genug?«

»Sie genügt sich selbst nicht, das ist der Grund.«

Ich wollte nie eine Veränderung, wollte, dass alles ganz genauso blieb wie es war. Aber dann war mein Vater gegangen und hatte mich im Stich gelassen, alleine mit einer psychisch Kranken, die nicht in der Lage war, ihr eigenes Kind zu versorgen. Mein Leben stand Kopf, und meine Macht darüber ging gegen Null.

Wütend balle ich die Hände zu Fäusten. Das ist vorbei. Das alles liegt in der Vergangenheit. Ich bin längst kein hilfloses Kind mehr. Ich bin erwachsen geworden und Mā hat es verpasst. Sie hat das Leben verpasst.

Sie kann nichts dafür. Sie weiß nicht, was sie tut.

Eine Lüge, die ich mir immer wieder erzähle, in dem Glauben, dass sie alles besser macht. Spoilerwarnung – es funktioniert meistens ziemlich schlecht.

Beunruhigende Stille lässt mich meine Schritte beschleunigen. Die Mikrowelle hat aufgehört zu piepen und auch das apathische Summen ist mit einem Mal verstummt. Prompt ist die Panik wieder da, trifft mich mitten ins Gesicht und reißt mich beinahe von den Füßen. Wie eine gewaltige Welle am Strand von Haeundae, die über mir zusammenklappt und mich mit sich trägt.

Instinktiv lasse ich das Weinglas fallen. Beginne zu rennen. Die Zeiger der alten Wanduhr ticken beinahe lächerlich laut, als ich die Küche betrete.

Meine Schritte verursachen schmatzende Geräusche und als ich aufsehe, weiß ich auch, woran das liegt.

Mā.

»Nein.« Ich falle auf die Knie. Ein stechender Schmerz bahnt sich seinen Weg von meinem Oberschenkel in mein Gehirn, aber es ist nichts im Vergleich zu den Qualen in meiner Brust.

»Nein!« Ich höre mich selbst brüllen, sehe mich zu ihr krabbeln. Auf allen vieren, wie ein jämmerliches Kleinkind. Und genauso sitzt sie vor mir, den Kopf an den Schrank mit dem feinen Geschirr gelehnt. Dem Teeservice, das wir nie benutzt haben, weil wir weder Tee trinken noch jemals andere Leute zu uns einladen. Wir sind nach unserem Umzug immer allein geblieben. Das ist unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart und unsere Zukunft. Irgendwie ist all das in China geblieben und niemand hat sich darum gekümmert, diese Dinge zu uns zurückzuholen. Freundschaft. Kontakte. Zeit.

Mā hat offensichtlich das Messer aus der obersten Schublade gezogen. Blut quillt aus zwei geraden Schnitten quer über beide Handgelenke. Es rinnt über den Boden, bildet eine klebrige Lache und färbt unsere Klamotten rot.

»Luana!« Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich zum letzten Mal ihren richtigen Namen verwendet habe. Für mich ist sie immer nur Mā gewesen. Mā, die mit mir süße Mondkuchen gebacken und Cartoons gesehen hat, bis wir beide nebeneinander einschliefen. Mā, die sich halb zu Tode arbeitete, von Schuldgefühlen und ihren manischen Episoden um den Verstand getrieben. Mā, schlafend in ihrem Bett und ich neben ihr, während ich ihre Hand hielt, ihre Narben streichelte und heimlich weinte, wenn sie nicht hinsah.

Denn, so glücklich sie auch manchmal schien – die Dunkelheit kehrte stets in ihr Leben zurück. Ich hatte Mühe, mich nicht von ihr fortreißen zu lassen, wenn sie mich überschwemmte und in die Finsternis ziehen wollte.

Meine Hände sind dreckig und voller Blut, aber es ist mir egal. Sie hinterlassen hässliche Spuren auf ihrem schneeweißen Gesicht, als ich ihren Kopf nehme, und sie zwinge, mich anzusehen. Ihre Lider zucken unbeherrscht, aber die Pupillen dahinter wirken lebendiger als je zuvor.

»Si Cheng, es tut mir so leid. Ich kann es einfach nicht mehr. Ich kann nicht.« Ihr Atem geht viel zu schnell für eine reife Person ihres Alters.

»Nein!« Mein Wortschatz ist zu vier unnützen Buchstaben verkümmert.

Nein, nein, nein, nein, nein.

Hastig springe ich auf die Füße und krame in der Hosentasche nach meinem Handy. Es ist leer.

Scheiße.

Einen schrecklichen Atemzug lang fühle ich mich besiegt. Geschlagen. Tränen blockieren meine Sicht und ich wische sie hektisch mit dem Saum meines T-Shirts weg.

Denk nach, denk nach!

Das Festnetztelefon ist im Wohnzimmer. Ich schnappe mir das blutige Messer vom Boden und sprinte so schnell los, dass ich mir die Klinge um ein Haar selbst ins Bein ramme. Die Furcht schnürt mir die Luft ab, aber ich bin ein guter Läufer und schaffe es ohne weitere Zwischenfälle zum Hörer. Die Nummer wähle ich wie von selbst, ganz automatisch, ohne lange zu zögern.

Ich erinnere mich an eine ähnliche Situation vor zehn Jahren, aber damals waren meine Großeltern zu Besuch und mein verantwortungsloser Vater noch bei uns. Damals fühlte ich mich nicht allein gelassen und längst nicht so schuldig, wie es jetzt der Fall ist.

Achtlos lasse ich das Messer im Wohnzimmer liegen, während ich mit dem Hörer in der Hand zu Mā zurückrenne. Ich plärre dem Beamten auf der anderen Seite die nötigsten Informationen entgegen, schmeiße das Telefon von mir wie ein heißes Eisen und fange an, ihre Wunden mit zwei Geschirrtüchern zu verbinden. Ein metallischer Geruch erfüllt die ganze Küche und ich unterdrücke ein Würgen.

Der Schleier vor meinen Augen hat sich verzogen, meine Bewegungen sind mechanisch, meine Finger arbeiten wie ferngesteuert, als sie die Enden der Tücher miteinander verknoten. Sofort läuft der roséfarbene Stoff dunkelrot an.

Mās Lider haben sich jetzt geschlossen, ihre Brust hebt sich in immer unregelmäßigeren Zügen. Ich klammere mich an ihre eisigen Hände, die bereits blau anzulaufen scheinen.

Ein Rauschen hat mein Gehör unterworfen, lediglich unterbrochen von dem rhythmischen Ticken der verdammten Uhr, die nach wie vor an der Wand hängt. Als würde sie mir mit jeder verstrichenen Sekunde sagen wollen, wie wenig Zeit noch bleibt. Wie knapp Mā an der Kante zum Tod steht und wie triumphal ich versagt habe, sollte sie das hier nicht überleben.

Die Mikrowelle piept. Fordert mich energisch dazu auf, doch bitte das Essen aus ihrem mechanischen Bauch zu holen, bevor es wieder kalt wird. Ich hasse jeden Gegenstand in diesem verdammten Dreckshaushalt.

»Bitte«, murmle ich und lasse den Blick zum x-ten Mal durch den Raum schweifen, auf der Suche nach etwas, das mir irgendwie helfen kann. Das irgendwie wiedergutmachen kann, was ich getan habe.

Ich habe sie im Stich gelassen, mit dem Wissen wie schlecht es ihr geht. Warum nur habe ich sie den ganzen Tag alleine gelassen?

Es kommen keine weiteren Tränen aus meinen Augen, kein Geschrei aus meinem Mund und keine Schluchzer. Nichts davon würde helfen.

Alles, was ich tun kann, ist hier zu sitzen und zu bangen. Zu beten, dass die Rettungskräfte rechtzeitig eintreten. Zusehen, wie die letzten stehenden Ruinen meines instabilen Lebens sang und klanglos in sich zusammenstürzen. Leise und lautlos, begleitet von dem Ticken des Sekundenzeigers und dem Pfeifen des Blitzaufwärmofens. Wie ein fragiles Kartenhaus aus dünner Trennpappe, das der Wind erbarmungslos davon weht.

01:52 Uhr Universitätsklinikum

In der Notaufnahme sitze ich wie ein Häufchen Elend auf einem klapprigen Stuhl im Gang. Durch die mattierten Glasfenster kann ich nur schemenhaft erahnen, was hinter den Türen vor sich geht. Sekunden werden zu Minuten, Minuten zu Stunden. Eine geraume Zeit sitze ich so da. Es muss mittlerweile mitten in der Nacht sein. Ich habe jegliches Zeitgefühl verloren. Mir ist schleierhaft, was die da drin so lange treiben. Und wieso ich nicht zu ihr kann.

Als sich die Tür öffnet und der Arzt, in seinem weißen Kittel, angespannten Gesichtszügen und Augenringen tiefer als der Brunnen in unserem Garten, auf mich zukommt, springe ich auf. Meine Beine sind praktisch verschwunden, wurden ersetzt durch zwei Stangen aus Wackelpudding.

»Wie geht es ihr?«, keuche ich und stütze mich ein wenig unbeholfen an der Wand ab. Ich kann kaum geradestehen, geschweige denn einen klaren Gedanken fassen.

»Ihre Mutter ist derzeit noch bewusstlos. Wir haben die Blutung gestoppt und ihr eine Infusion gegeben. Zum Glück waren die Wunden nicht tief genug, sonst wäre das übel ausgegangen. Das vorhandene Narbengewebe hat eine saubere Durchtrennung verhindert.«

Mir wird schlecht und ich spüre, wie jegliche Farbe aus meinem Gesicht weicht.

»Heißt das, sie wird sich wieder erholen?« Meine Stimme ist nur noch ein einziges raues Krächzen.

Doktor Kim seufzt leise, rückt die wackelige Hornbrille auf seiner Nase zurecht und reibt sich über die müden Augen. Ich hoffe für ihn, dass er sich die Hände desinfiziert hat.

»Es tut mir sehr leid, aber ich fürchte, ich weiß es nicht. Wie Sie sicherlich wissen, befindet sich Ihre Mutter in einer schweren depressiven Phase. Vermutlich die schwerste, die sie jemals durchstehen musste. Sowohl ihr Selbstwertgefühl als auch ihr innerer Antrieb sind auf ein Level gesunken, bei dem ich für nichts mehr garantieren kann.«

»Was wollen Sie damit sagen?« Der Blick des Doktors nimmt einen Ausdruck an, der in mir ein Feuer der Wut hervorruft. Er legt seine Stirn in Falten, kratzt sich verlegen am Kinn und zieht die Augenbrauen nach unten.

Mitleid.

Aufgebracht knirsche ich mit den Zähnen. Wenn ich eins nicht leiden kann, dann das. Es lässt mich schwach aussehen, bedürftig. Als könnte ich nicht selbst auf mich aufpassen. Als wäre ich nicht erwachsen.

Es ist nicht so, als wäre mir dieser Ausdruck unbekannt. Oft haben mich die Menschen so angesehen, wenn sie von Mās Krankheit oder Bàba erfuhren. Wie oft schlugen sie die Hände vor den Mund und entschuldigten sich bei mir für etwas, wofür sie keine Verantwortung trugen. Ich erntete Mitleid, jedes Mal, wenn jemand mitbekam, dass ich ohne Vater aufwuchs und meine Mutter unheilbar krank war. Leider konnte Mitleid mich weder ernähren noch unsere Miete zahlen.

»Nun, sie hat bereits zwei Mal versucht, sich umzubringen, korrekt?« Will er im Ernst, dass ich ihm das jetzt bestätige? »Da liegt die Wahrscheinlichkeit nahe, dass sie es auch in Zukunft wieder versuchen wird. Ich will ehrlich mit Ihnen sein, ihre BAS hat sich in den letzten Jahren nicht so stabilisiert, wie wir es gehofft hatten. Ich fürchte, ich kann es nicht verantworten, sie gehen zu lassen.« Die Wand scheint unter meiner Hand wegzugleiten. Ich verliere das Gleichgewicht.

»Sie meinen, sie muss für den Rest ihres Lebens hierbleiben?« Meine Stimme klingt gepresst.

Das geht nicht. Es geht nicht. Ich kann nicht alleine leben.

»Nein, nein.« Er winkt ab, als hätte ich ihm vorgeschlagen, zusammen mit ihr hier einzuziehen. Eigentlich gar keine schlechte Idee …

»Wir werden sie in ein Zentrum für psychologische Gesundheit schicken. Dort wird sie stationär behandelt werden. Wenn Therapie und Medikamente ansetzen, wird sie selbstverständlich entlassen. Aber zuerst sollten wir auf Nummer sicher gehen.«

Ein Zentrum für psychologische Gesundheit. Er meint wohl das Irrenhaus.

»Wo finde ich eine solche Anstalt?«

»Nun, das ist gar kein Problem, davon gibt es reichlich hier an der Südküste. Ich habe einen Freund in Haenam, der sein eigenes Institut leitet. Die frische Luft wird ihrer Mutter guttun. Und Sie können ihr Studium beruhigt fortsetzen.«

Ich übergehe einfach, dass er scheinbar genau über mein Leben Bescheid weiß. Andernfalls hat er einfach gut gepokert. Wobei die Chance, dass er mit einer solchen Aussage danebenliegt, ja auch verschwindend gering ist.

»Haenam«, wiederhole ich dümmlich und lasse mir die einzelnen Silben auf der Zunge zergehen. Sie schmecken scharf und brennen in meinem Mund. Der Anfang vom Ende. Meinem Verderben.

»Das ist etwas weiter westlich. Sie brauchen sich um nichts zu kümmern.«

Ich schnaube abfällig.

Scheiße. Das ist nicht etwas weiter westlich. Das ist auf der anderen Seite von fucking Südkorea. Haenam liegt an einem anderen Meer.

»Das geht nicht«, höre ich mich selbst sagen und erzittere innerlich. »Das kann ich nicht bezahlen.«

Doktor Kim lächelt, doch es reicht nicht bis zu seinen Augen. Ein resigniertes: Wenn-das-so-ist-müssen-Sie-sich-wohl-was-Anderes-einfallen-lassen-Lächeln.

»Selbstverständlich werde ich Ihnen eine Überweisung schreiben. Ich gehe doch davon aus, Sie haben Ihre Mutter versichern lassen, als Sie aus China auswanderten?«