11,99 €

Mehr erfahren.

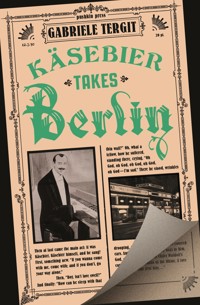

- Herausgeber: Schöffling

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

In sechs rauschhaften Wochen schrieb Gabriele Tergit ihren ersten Roman, der sie 1931 mit einem Schlag berühmt machte. KÄSEBIER EROBERT DEN KURFÜRSTENDAMM erzählt von Aufstieg und Fall des Volkssängers Käsebier, den ein Zeitungsreporter in einem billigen Varieté entdeckt. Um Eindruck in seiner Redaktion zu machen, puscht er ihn zum Megastar hoch. Immobilienmakler und Spekulanten hängen sich an den schnellen Ruhm, die gelangweilten Damen der guten Gesellschaft pilgern in die Vorstellungen, Käsebier wird hemmungslos vermarktet.Gabriele Tergit, die erste deutsche Gerichtsreporterin, ist nicht nur eine unerbittlich genaue, sondern auch mitfühlende Beobachterin. Pointierte und hoch komische Dialoge machen neben der präzisen Schilderung der gesellschaftlichen Milieus - vom Tanzmädchen über den Tischlermeister bis zum Medienmogul - den Reiz ihres Romans aus. Ihr eigener Arbeitsplatz wird dabei besonders unter die Lupe genommen: die Kulturredaktion des Berliner Tageblatts. Berlin, die weit östlich gelegene Stadt, war schon damals ein so idealer wie schwieriger Ort für Kreative.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 421

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Inhalt

[Cover]

Titel

Erstes Kapitel

Zweites Kapitel

Drittes Kapitel

Viertes Kapitel

Fünftes Kapitel

Sechstes Kapitel

Siebentes Kapitel

Achtes Kapitel

Neuntes Kapitel

Zehntes Kapitel

Elftes Kapitel

Zwölftes Kapitel

Dreizehntes Kapitel

Vierzehntes Kapitel

Fünfzehntes Kapitel

Sechzehntes Kapitel

Siebzehntes Kapitel

Achtzehntes Kapitel

Neunzehntes Kapitel

Zwanzigstes Kapitel

Einundzwanzigstes Kapitel

Zweiundzwanzigstes Kapitel

Dreiundzwanzigstes Kapitel

Vierundzwanzigstes Kapitel

Fünfundzwanzigstes Kapitel

Sechsundzwanzigstes Kapitel

Siebenundzwanzigstes Kapitel

Achtundzwanzigstes Kapitel

Neunundzwanzigstes Kapitel

Dreißigstes Kapitel

Einunddreißigstes Kapitel

Zweiunddreißigstes Kapitel

Dreiunddreißigstes Kapitel

Vierunddreißigstes Kapitel

Fünfunddreißigstes Kapitel

Sechsunddreißigstes Kapitel

Siebenunddreißigstes Kapitel

Achtunddreißigstes Kapitel

Neununddreißigstes Kapitel

Vierzigstes Kapitel

Nachwort von Nicole Henneberg

Anmerkungen

Autorenporträt

Über das Buch

Impressum

Käsebier erobert den Kurfürstendamm

Erstes KapitelNichts ist da, als der Artikel über den Matsch

Die Kommandantenstraße zu Berlin, halb schon Konfektions- und halb noch Zeitungsviertel, beginnt an der Leipziger Straße mit einem hübschen Blick auf die Bäume des Dönhoffplatzes, die jetzt kahl waren, und verliert sich in der Proletarier- und Fabrikgegend der Alten Jakobstraße.

Der Dönhoffplatz! Rechts Tietz, Inventurausverkauf! Inventurausverkauf! Schuhwarenhaus Stiller »Noch billiger«! Regenschirme! Alle beisammen, Wigdor und Sachs und Resi. Ein Blinder mit Zeitschriften hockt vor Aschingers Destille für kleine Schnappaufs. Das beste Geschäft für künstliche Blumen. Im Frühling Ansteckblumen fürs Kostüm, im Winter Ballschmuck. Stettiner Sänger! Immer noch der große Lange und der kleine Dicke, Konditorei, Parfüms, Koffer und Wollwaren. Das geht alles noch. Aber im ersten Stockwerk beginnen die Sorgen. Der Handel geht zurück. Alles direkt. Fabrik-Detail-Konsument. Wenn möglich Fabrik-Konsument. Das ist die große Seite des Dönhoffplatzes.

Drüben aber nach der stillen Seite hin, beinahe schon in der Kommandantenstraße, wo sich die kleinen namenlosen Geschäfte befinden, lag die Redaktion der Berliner Rundschau. Ein breites, langgestrecktes altes Haus, vier niedrige Etagen hoch, bekrönt an den Ecken von zwei Henkelvasen in griechischer Form. In der Mitte zwei überlebensgroße Stuckfiguren, Merkur und Minerva, zwischen sich ein römisches Feldzeichen. Mit Merkur schien nicht viel los zu sein in dem Haus. Eine halbe Etage stand leer. Ob Miermann in diese Zeitungsredaktion eingetreten war, weil ihn die Minerva mit den Geschichtstafeln gelockt hatte oder weil unter den Fenstern Rosengirlanden schwebten, stand nicht fest, wäre ihm aber zuzutrauen gewesen, hingegen hätte es ihn sicher nicht verführt, daß Barockhelme mit Straußfedern die oberste Fensterreihe bekrönten, denn er hatte was gegen kriegerische Kostüme. Eine große goldene Jahreszahl im Giebel verkündete, daß das so überaus anständige Haus 1868 gebaut worden war.

Unten befand sich eine kleine Konditorei, die hauptsächlich von Journalisten besucht wurde, ein verräuchertes Lokal, schlecht gelüftet durch eine Klappe, die auf den Hof ging, in dem gerade unter der Klappe die Mülleimer standen. Der Hof war so eng, daß die Sonne höchstens bis zur zweiten Etage kam. Es war ewig dunkel in der kleinen Konditorei, nur ein paar irisierende Tulpen und ausgebrannte elektrische Birnen beleuchteten das Ganze. Rote Marmortische standen da, kleine Holzstühle ohne Armlehne mit Rohrgeflecht. Aber der Wirt des Cafés war stolz auf geistige Kundschaft. Er kam aus Wien und hielt was von Journalisten, kannte jeden einzelnen Gast und, was noch wichtiger ist, seine Artikel.

Über die völlig ausgetretene Treppe des Hauses kam man an einem Glaskasten vorbei, wo Anmeldung stand und ein ganz junger Mann saß, in die Redaktion.

Der Mitarbeiter Emil Gohlisch, 30 Jahre alt, groß und weißblond, mit ungeheuren roten Händen, stand am Telefon. Redakteur Miermann, etwa 20 Jahre älter als er, saß am Schreibtisch. Er hatte die Breite des Epikers und die Kahlheit des Humoristen. Ewig war sein Kragen voller Schuppen, und nie dachte er daran, sich die Hände zu waschen. Er war ein Ästhet, aber nicht für sich selber. Er bekam es fertig, eine grüne Krawatte zu einem lila Anzug zu tragen, aber er konnte aus dem Gefühl der Hand schließen, ob eine Porzellanfigur aus den dreißiger oder den achtziger Jahren des 18. Jahrhunderts war. Seine Eltern hatten ihn in eine Kaufmannslehre gegeben, in der er es nicht aushielt, und die höchstens dafür gut war, seine Lebenskenntnis zu erweitern. Da er nie sein Abiturium gemacht hatte, konnte er auch nicht studieren. So geriet er in eine Kunsthandlung, aber auch dort war er nicht zu brauchen. Er fing an zu schreiben. Seine Familie war froh, daß es nicht schlimmer mit ihm kam. Später, als er etwas arriviert war, immer mit Schulden aus früherer Zeit belastet, war man eher stolz auf ihn. Zwei Brüder waren banale Leute, ein Rechtsanwalt und ein Arzt, die reich heirateten, für den Fortschritt waren und nie einen Satz sagten, den nicht auch jeder andere ihrer Generation hätte gesagt haben können. Gohlisch hörte auf zu telefonieren.

Miermann sah auf die Uhr: »Morgen ist Donnerstag«, sagte er, »wenn meine Uhr richtig geht. Ich habe nichts für die Donnerstagseite.«

»Man müßte mal über die neuen Cafés schreiben.«

»Was hilft mal? Heute! Hic Rhodus, hic salta! Hier ist Rhodus, hier versprühe dein Salz.«

»Wollen wir mal nachsehen, ob gar nichts da ist.«

Miermann nahm einen gelben Aktendeckel mit Manuskripten aus der Schublade: »Da ist ein begabter Artikel über den Matsch, aber es friert ja noch. Die Leute können alle nicht schreiben. Keiner kann eine gute Reportage machen. Es fällt niemandem was Neues ein.«

»Über die Toilettenverhältnisse in den Berliner Schulen sollte man mal was schreiben.«

»Was soll ich bloß morgen als Spitze bringen?«

Miehlke kam herein, der Metteur. Er hatte ein völlig nacktes Gesicht, da war kein Haar zu finden, weder in dem Gesicht, noch auf dem Kopf.

»Kratzfuß, die Herren. Die Seite muß um ½ 5 weg, jetzt ist 3 Uhr. Also ran. Ich habe den großen Artikel über die Neubauten im Satz. Nehm ich den, is die Seite voll.«

»Der ist viel zu lang«, sagte Miermann schüchtern. Er sagte es schüchtern, weil Miehlke der Mann war, der einmal zum Publizisten Heye gesagt hatte, zu Heye, der die berühmten Leitartikel schrieb: »Wenn Se nich kürzen, Herr Heye, streich ich selber 20 Zeilen, Sie glauben gar nich, wie schnell ich das mache, Herr Heye, und merken tut’s auch keiner.« Und als Stefanus Heye gelächelt hatte, hatte Miehlke gesagt: »Sie glauben wohl, es merkt’s einer von den Lesern? Och, Leser merken janischt, janischt merken Leser. Die Herren denken immer, es kommt druff an. Es kommt aber nich druff an.«

»Is mir ganz ejal«, sagte Miehlke, »das Blatt kann nich warten wegen Ihn, und streichen is besser als uf’n Rand drucken.«

Miehlke ging.

»Also was machen wir?« sagte Miermann.

»Ich werde mal einen Kaffee bestellen«, meinte Gohlisch.

Der alte Schröder kam rein. Innenpolitik. Er trug noch einen Vollbart, einen grünen Lodenanzug mit Hornknöpfen und eine breite schwarze Schleife statt einer Krawatte. »Heute sah’s böse aus im Reichstag. Ich glaube, die Regierung fällt, es kommen die Rechten. Passen Sie auf, die bewilligen dann alle Steuern, über die sie bei den Linken geschrien haben, andere als Parteifreunde kriegen keine Arbeit, Pogrome, Todesurteile und Bürgerkrieg. Ich kenne das. Wir werden was erleben, fünf Panzerkreuzer, Subventionen an die Deutschnationalen, wir können einpacken.«

»Ich glaube nur, daß mit Wasser gekocht wird«, sagte Miermann. »Ich weiß, daß die Deutschnationalen so bestechlich sind wie alle andern.«

»Aber Miermann! Sie werden doch zugeben, daß …«

»Ich gebe überhaupt nie etwas zu.«

»Konsumsteuern, passen Sie auf, nichts als Konsumsteuern und Zölle, daß uns die Augen übergehen.«

»Vielleicht sind Zölle das Richtige?«

»Herr Miermann!« sagte Schröder empört, »seien Sie doch ernst!«

»Sie verlangen zu viel vom Menschen. Ich soll mich immerzu aufregen: gegen Steuern, für Steuern, gegen Zölle, für Zölle. Bis morgen nachmittag 5 Uhr rege ich mich nicht auf, es sei denn, es käme ein schönes Mädchen ins Zimmer!«

»Hättet früher Etatkritik treiben müssen. Der alte Richter, das war ein Mann, der hat jeden Posten gekannt, der hat den ganzen Etat studiert. Wir haben ein parlamentarisches System ohne einen Etatkritiker.«

Gohlisch erhob sich: »Wozu? Skandalmachen trägt mehr ein. Beziehungen und ein Pöstchen. Sie haben Ihren Tick mit der Etatkritik und mit Ihrem alten Richter. Dreimal fette Borgis als Überschrift. Da der Kaffee. Zahlen Sie, Miermann, oder bin ich dran? Ich werde zahlen.«

»Was wird mit der Seite?« sagte Miermann.

Schröder ging raus. Gohlisch erzählte: »Wissen Sie, Herr Miermann, ich muß Ihnen eine schöne Geschichte erzählen. Da ist ein Mann neulich hausieren gegangen, hat sich bei den Direktoren großer Konzerne, die Schweizer sind, melden lassen. Er sei ein Landsmann, Vertreter von Faber, er bitte, seinen Bedarf an Faberbleistiften bei ihm zu decken. Die halfen auch dem Landsmann, der Landsmann ging zu Faber, kaufte Stückenware und verkaufte den Dreck für gutes Geld. Eines Tages bat der Chef um Bleistifte. Er spitzte an, ›nanu‹, dachte er, wie der Blei immer wieder abbrach. Schließlich wurde die Sache gemerkt. Der Landsmann hinausgeworfen. Nein«, sagte Gohlisch, »was ich auf der Reise alles erfahren habe. In Niedernestritz haben die Stadträte ein neues Rathaus haben wollen. Einer hat es dem alten Ratsdiener gesteckt, er solle 100 Mark bekommen, und der Alte, so ein Tapergreis, so eine leicht besoffene Spitzwegfigur, der geht auch eines nachts rüber und macht ein hübsches Feuerchen im Keller, spart nicht an Petroleum und nicht an Kleinholz, und das Rathaus brennt und brennt, die Feuerwehr wird erst am Morgen alarmiert, der Ratsdiener hat’s nicht bemerkt, greift beschwörend ein, damit ja nicht zu viel Wasser verbraucht wird, und das Rathaus brennt auch glücklich bis auf die Grundmauern aus. Dem Ratsdiener aber wollte man plötzlich nur 50 Mark zahlen. Da hat sich der Mann natürlich schrecklich geärgert und ist aus Rache zur Feuerversicherung gelaufen und hat gesagt, daß er’s Feuer gelegt hat, und er wolle gern ins Zuchthaus gehen, aber so eine schreckliche Ungerechtigkeit, wie mit den 50 Mark sei ihm noch nicht vorgekommen. Die von der Feuerversicherung hatten längst gemerkt, daß es sich um eine bessere Brandstiftung handelte, um ein schönes, wohl angelegtes Feuer. Aber sie hatten in Niedernestritz und Umgebung seit 15 Jahren keine Versicherung mehr abschließen können, und so war ihnen das Feuer höchst willkommen, denn als die Leute merkten, was die Versicherung für ein schönes Rathaus baute, da ließen sie sich schnell alle versichern, da regnete es nur so Versicherungsanmeldungen. Die Versicherung war heilfroh und die Stadträte auch und allen war geholfen.«

»Das ist eine schöne Geschichte, vielleicht hat die Feuerversicherung auch noch den Stadträten was zugezahlt, wie wär denn das?«

»Geschehen in Niedernestritz, aber schreiben kann man sowas natürlich nicht. Alle wirklich guten Sachen kann man nicht schreiben.«

»Schöne Geschichte, aber was wird mit der Seite?«

»Ich habe eine gute Idee, mir hat neulich ein Bekannter von einem Volkskabarett erzählt, sei so ein guter Chansonsänger dort, müßte man mal hingehen, ist in der Hasenheide.«

»Ich habe nur schlechte Manuskripte, der Szögyengy Andor schreibt wieder mal über ›Der letzte Droschkenkutscher‹.«

»Diese Pest, diese Berufsungarn!« sagte Gohlisch.

»Seit September liegt ein Artikel über Wochenende da, guter Artikel, aber seit der Artikel da liegt, ist schlechtes Wetter, den kann ich auch nicht mitnehmen. Bei der Kälte kann man doch noch keinen Artikel über Wochenende bringen, geht doch nicht.«

Miehlke kam wieder: »Ja, wat soll ich nu machen, die Herren, die Seite muß um ½ 5 weg. Ich nehme den Artikel über die Neubauten und streiche selber, wenn die Herren nicht kommen. Es kommt nich druff an.«

Miermann saß da, ganz resigniert: »Also gut, nehmen wir den Artikel über die Neubauten, müssen wir aber die Hälfte streichen. Gohlisch, Sie lassen einen aber auch immer sitzen. Wann wollen Sie den Artikel über den Volkssänger bringen?«

»Sicher nächsten Mittwoch. Bei meiner Treu!«

»Das ist schon was! Wenn Sie sagen, Mittwoch in acht Tagen, kann ich mich drauf verlassen, daß es Mittwoch in acht Monaten wird.«

»Ich kann nicht auf Befehl, es muß über mich kommen. Ich bin kein Tintenkuli. Ich bin ein treuer Diener des Gedankens.«

»Wenn’s nächsten Mittwoch taut, bringen wir den Matschartikel, sonst Ihren.«

»Gemacht.«

»Aber daß ich mich darauf verlassen kann. Die Seite wird immer schlechter. Euch fällt nichts mehr ein und von außen kommt nichts. Es gibt keine Begabungen.«

»Ja«, sagte Gohlisch, »aber nur, weil die Unbegabten überall beliebter und billiger sind. Je schlechter geschrieben die Zeitungen sind, hat neulich so ein Verlegerhengst gesagt, um so mehr werden sie gekauft. Wozu Talent? Nicht-Talent mit etwas Sadismus gewürzt bringt viel mehr Geld ein. Ein genotzüchtigtes Mädchen ist beliebter als ein Satz von Goethe, obzwar Goethe immer noch geht. Briand hat ein Jahrzehnt im ›Petit Journal‹ auf dem Schreibtisch gesessen und den Leuten Geschichten erzählt. Und auf diese Weise ist eine Zeitung entstanden. Er hat nie eine Zeile geschrieben. Dafür hat man ihm ein großes Gehalt gezahlt, und zuletzt ist daraus Briand geworden. Aber die Verlegermeister haben ja keinen Schimmer von Schriftstellerei.«

Und dann verschwanden sie im Setzersaal.

Zweites KapitelEs ist wieder nichts mit dem Matschartikel

Am nächsten Mittwoch fror es noch stärker. »Hat man schon so einen Winter erlebt«, sagte Gohlisch, »wenn wir noch einen echten Gohlisch liegen hätten über Frost und Eis oder über zugefrorene Seen in der Mark, würde es sicher tauen. Hier ist der Artikel. Ich werd’ jetzt Kaffee bestellen. Kuchen? Ohne Kuchen?«

»Mit«, sagte Miermann.

»Mein lieber Miermann«, stürzte mit ausgebreiteten Händen und fliegendem Mantel der Schriftsteller Herzband, der sich Lieven nannte, ins Zimmer. »Was sagen Sie zu der herrlichen Kritik, die Otto Meißner über mich geschrieben hat?«

»Ich sage, daß ich die herrliche Kritik gelesen habe, die Sie über Otto Meißner geschrieben haben«, sagte Miermann.

»Ich kann nicht leugnen, daß diese Antwort geeignet ist, meine Eigenliebe aufs tiefste zu verletzen. Ich gestehe, daß ich auf eine gotteslästerliche Weise eitel bin. Aber kann der Freund nicht den Freund loben? Ich frage Sie, soll der Freund nicht den Freund loben? Ja, ich bitte Sie, ist es nicht Pflicht, Kameraderie gegenüber der entgötterten amusischen Welt, zusammenzuhalten, wir paar geistigen, produktiven Menschen? Der Schriftsteller lobe den Kameraden, denn nur der Gleichgesinnte vermag den Gleichgesinnten zu erkennen! Haben Sie schon mein Buch gelesen, verehrtester Herr Miermann, ›Dr. Buchwald sucht seinen Weg‹? Nicht gelesen? Eine politische Novelle höchsten Grades! Nichts Geringeres, ich versichere Ihnen, liebster Herr Redakteur, nichts Geringeres wird abgehandelt, als die Lösung der Beziehungen zwischen den Völkern. Ich werde es Ihnen senden. Der Schriftsteller muß der Handlungsreisende seiner eigenen Bücher sein, der Schriftsteller muß ein guter Ruhmverwalter sein, denn der eigene Ruhm fördert den Ruhm der Nation. Die Eitelkeit des Schriftstellers ist berechtigt und nichts schädigt mehr seine allgemeine Schätzung, wie wenn der Schriftsteller das Gewerbe des Geistes selber niedrig einschätzt und verhöhnt! Denken Sie, meine Bücher sind in alle Kultursprachen übersetzt worden, sogar ins Irische. Ich habe anläßlich einer Reise in Bukarest eine vierstündige Unterredung mit Bratianu gehabt. ›Ich kenne‹, sagte er, ›den sehr schönen Roman eines deutschen Schriftstellers namens Lieven.‹ Ich stehe auf und verbeuge mich: ›Der bin ich.‹ Welch ein Moment! Welch eine Erfahrung! Welch ein Glück! Bratianu hat einen deutschen Roman gelesen, Bratianu liebt diesen Roman, Bratianu liebt den Schreiber dieses Romans, der Schreiber dieses Romans bin ich! Also, lieber Herr Miermann, um Ihre kostbare Zeit nicht noch mehr in Anspruch zu nehmen. Ich möchte Sie bitten, ein Wort über ein europäisches Ereignis zu bringen: Der große französische Rechtsanwalt und Dichter Paul Regnier hat mir angeboten, mit ihm ein Drama über den Prozeß der Sowjet-Union gegen die Saboteure zu schreiben. Ich habe den Antrag angenommen. Wir werden in Kürze zu arbeiten beginnen. Es ist dies das erste Zeichen einer deutsch-französischen Zusammenarbeit über ein europäisches Thema. Ich habe Ihnen dies Ereignis in wenigen kurzen Worten umrissen. Hier ist die Notiz. Es wird ein internationales Stück. Bitte, geben Sie es gleich noch ins Abendblatt.«

Gohlisch sah währenddessen zum Fenster hinaus.

Ein zu merkwürdiger Laden da drüben, dachte er, Jahrzehnte ein Konfektionsgeschäft, aber es ist eingegangen wie alle Konfektionsgeschäfte. Neulich hat eine alte Dame am Hausvogteiplatz zu mir gesagt: »Nein, wie schrecklich, jetzt ist D. Lewin auch nicht mehr. Seit 40 Jahren habe ich bei Manheimer meine Mäntel gekauft. Jetzt komme ich von Karlshorst rein, will mir einen Mantel kaufen. Ist V. Manheimer nicht mehr da. Denke ich, gehste zu D. Lewin. Ist Lewin auch nicht mehr da.« Es war beinahe wie in der Revolution, da haben sich die Menschen auch so einfach auf der Straße angesprochen. Später ist der Laden da drüben eine Weinhandlung geworden. Deutsche trinkt deutschen Wein, aber sie führten schließlich auch Bordeaux und jede Art von Schnäpsen. Sechs Flaschen Wein für fünf Mark, selbst dafür wollten die Leute nicht. Bier ist billiger. Dann kam ein Küchen-Möbelgeschäft. Alle Sorten von Küchenmöbeln. Eschebachs Reformküche, drei glatte Schränke nebeneinander, Glasschütten ohne Böden, daneben redliche alte Küchenbüfetts, geschnitzt oder auch mit farbigem Glas. Geschäfte mit Anschaffungen gehen nicht. Der Mensch braucht Miete, Gas, elektrisches Licht, Feuerung und Essen, viel Essen, jeden Tag dreimal neues Essen, aber er kann lange Jahre mit einem Mantel gehen und Küchenschränke gibt’s beim Trödler. Auch das Küchengeschäft ist verschwunden, dachte Gohlisch, und ein Restaurant gekommen, aber es sind zu viel Restaurants in der Gegend. Gute Weinrestaurants, Aschinger, Brötchen frei, die Wurst 45 Pfennig, Löffelerbsen mit Speck 75 Pfennig, dann ist die alte Münze da, ein Bierrestaurant, ausgezeichnet, Fleisch und Gemüse getrennt, ein koscheres Restaurant und eine Fülle von Konditoreien. Es sind viel zu viel Restaurants in der Gegend. Neue können sich nicht durchsetzen. Das Restaurant ist verzogen und wieder hat der Laden leer gestanden, bis wieder ein Restaurant eingezogen ist. Junge Leute, die Mut haben und einen Rollmops ins Fenster legen.

»Sie interessieren sich nicht für Literatur«, sagte Lieven giftig in den Rücken von Gohlisch, der immer noch zum Fenster hinaussah.

»O doch, aber nur für gute«, sagte Gohlisch. »Karl May oder ›In der Wüste verschüttet‹ oder sowas. Mit dem Matsch ist es übrigens nichts«, fügte er zu Miermann hinzu. Miermann verstand und sagte zu Lieven: »Entschuldigen Sie uns, wir müssen unsere Zeitung machen, wir sind leider brave Arbeiter. Wir sind keine freien Geister, sondern Lohnknechte des Verlages. Gehorsame Sklaven des Publikums. Ihr Buch interessiert mich sehr. Ich werde es bestimmt lesen.«

Lieven verbeugte sich, zog den großen Schlapphut, sein Mantel flog: »Ich grüße die Herren der Welt«, sagte er.

»Der hat wirklich ’ne weiche Birne«, sagte Gohlisch, »von diesen Herrn hört man nur so: ›Herr Adolf Lieven wird ein Drama schreiben, das in Artistenkreisen spielt.‹ Da steht noch keine Szene fest, noch kein Titel, noch keine Gestalt. Nur Artistenkreise. Darauf beginnen sie schon ihre Reklamenotizen zu versenden. ›Herr Adolf Lieven teilt mit, daß sein Buch ›Der lahme Geyer‹ ins Neusibirische übersetzt wurde.‹ Es wird mitgeteilt, daß Herr Adolf Lieven auf seiner südamerikanischen Studienreise vom Präsidenten von Argentinien empfangen wurde. Von Gerhart Hauptmann gibt es keine solchen Notizen. Aber was machen wir mit der Donnerstagseite? Gott sei Dank, der Kaffee. Na, Mädchen ohne Mantel, wenn Sie sich nur nicht erkälten. Zahlen Sie, Miermann, oder bin ich dran?«

»Diesmal zahl’ ich«, sagte Miermann, »mit dem Matsch ist es nichts. Es ist ja ekelhaft, wie sauber die Straßen sind. Aber eines Tages muß ja Matsch kommen, wo sollen wir sonst hin mit’m Frühling? Da habe ich noch einen Artikel über Heiratsstatistik.«

»Das ist doch aber ein Kasten, den können Sie doch nicht als Spitze nehmen.«

»Als Spitze habe ich da einen hübschen Artikel über die verschiedenen Formen, wie Berliner ihren Sonntag verleben, von Szögyengy Andor bekommen.«

»Schon wieder diese Berufsungarn! Lesen Sie mal meinen Artikel über den Volkssänger, ich finde ihn ja auch nicht sehr gut, er ist nicht so recht gelungen, mir ist überhaupt nicht so ganz extra, ich werde mir mal einen Schnaps kommen lassen. Trinken Sie auch einen?«

»Wer steht auf einem Bein?« sagte Miermann.

Gohlisch ging ans Telefon und bestellte zwei Grappa.

Plötzlich erhob sich Lärm draußen auf dem Korridor. Die Tür wurde aufgerissen und es kam ein Duft herein, erst ein Duft, dann eine sehr große Frau. Sie trug einen weiten, sehr dicken Pelzmantel, ein hellbraunes Bärenfell, darunter ein schmales, sehr grelles gelbes Kleid, ein Paar lange schöne rosenfarbene Beine. Um den Hals wehte ein gelbbraun-rotes Tuch. Auf dem Kopf trug sie zu sehr vielem, sehr blondem Haargelock eine kardinalrote Baskenmütze. Sehr weit hinten rechts schief gesetzt. Sie war stark geschminkt, was das Grelle der Erscheinung noch erhöhte. Sie war jung und hatte ein kühnnasiges Gesicht. So stand sie plötzlich mit großem Getöse in dem kleinen Zimmer, das von zwei Schreibtischen beinahe ausgefüllt war. An der Wand über Miermanns Tisch hing ein Stich vom Forum Romanum. Gohlisch hatte ein selbstgemaltes Aquarell von einem See mit einem Segelboot über dem seinen mit einem Reißnagel befestigt. Sie sah sich eine Sekunde um und stürzte auf Miermann zu, der aufgesprungen war, legte ihm die Arme um die Schultern, drückte ihm einen Kuß auf und rief: »Gott, Miermann, süßer Liebling, lange nicht gesehen, was ist mit uns beiden? Hier!« Womit sie ihm ein Manuskript in die Hand drückte. »Bringen, Zuckerschnutchen, bringen. Weißt du noch?«

»Natürlich, Herzchen«, sagte Miermann, »Akademieball ½ 5 Uhr, zweiter Schrank, vierter Korridor.«

Im selben Wirbel war sie draußen. Gohlisch rief: »Ich bin ein ehrlicher Republikaner vom Stamme der Verrina«, und schlug mit der Faust auf den Tisch: »Kennen Sie diese Kurfürstendammnutte?«

»Keine Idee«, sagte Miermann, »ich weiß nur, wer es ist.«

In diesem Augenblick kam ein großer blonder Herr herein, der Theaterkritiker Öchsli: »Was ist denn das gewese?« rief er, »da kommt plötzlich ein schönes Mädche übern Korridor gefegt, ruft, süßer Öchsli, lange nicht gesehen, weißt du noch? Ich weiß aber gar nix.«

»Mir ebenso passiert. Ich kenne sie auch nicht, weiß nur, wer’s is. Das war die Aja Müller. Sie hat ein Auto, zwei Pudel und zwei Verhältnisse, eins mit dem Dramatiker Altmann und eins mit dem Sohn eines D-Bankdirektors.«

»Mit ihr schlafen gehen, mag ja ganz nett sein«, erwiderte Gohlisch und schrieb weiter.

»Das ist sogar hübsch, was sie da schreibt«, sagte Miermann, »versnobt, aber nicht versnobt genug für das Thema. Über Bälle. Werd’s gleich in Satz geben, wo ich keine Spitze habe. Vielleicht arbeiten Sie die Sache über den Käsebier noch um.«

»Ich muß mal sehen. Es war übrigens gedrückt voll. Schon um ½ 7 Uhr ist kein Platz zu bekommen. Ein Akrobatenpaar tritt auf, viel besser als in den großen Varietés. Der Käsebier ist ausgezeichnet. Es lohnt sich. Er singt mit einer Partnerin, auch sehr gut übrigens, Volkslieder vom Rhein mit endlosen Kitschtönen, vor allem die Geschichte eines Mietshauses, ›Wie soll er schlafen durch die dünne Wand?‹, ganz ausgezeichnet. Und dann als Lude.« Gohlisch nahm ein Halstuch, machte ein paar Schritte, ganz weich und frech. »Passage Friedrichstraße und denn de Linden lang.« Dann hob er das Kinn, schob die Unterlippe vor und die geöffnete Hand bis ans Gesicht, wo er ein-, zweimal mit ihr zuckte, was so viel bedeutete wie »Sache«. »Ich glaube sicher, daß 1000 Menschen dort Platz haben. Ist übrigens eine Sache mit den Akrobaten, ein Mensch, der auf dem Seil laufen kann, erscheint mir schon tüchtig genug. Aber das genügt nicht. Er muß noch dazu geigen. Die Musik als Beitrag zur Körpergelenkigkeit ist eine kuriose Angelegenheit. Auch ein ausgezeichneter Clown war da, der wollte sich auf einen Stuhl setzen, der wackelte, und er versuchte vergeblich, ihn stabil zu kriegen. Darauf nahm er eine große Zigarrenkiste und zerbrach sie umständlich und mit tödlichem Ernst in ganz kleine Stückchen. Schließlich hatte er ein Stückchen, klein genug, um es unter ein Stuhlbein zu tun, das Stückchen rutschte aber immer wieder weg. Unser ganzer männlicher Ernst wurde verkohlt. Der umständliche Betrieb, um einen Stuhl nicht zum Wackeln zu bringen, der dann doch wackelt. Ich werde jetzt frühstücken gehen.«

Sagte Miermann: »Sie sind ohne Ehrgeiz.«

»Ehrgeiz auf Leitartikel?« fragte Gohlisch, »nein, hab’ ich nicht, ich bemühe mich nicht, ich wünsche gebeten zu werden.«

»Werden Sie.«

»Nein, ich werde nicht, aber ich weiß, nur glatte Höflinge kommen weiter.«

Miermann lachte. Gohlisch ging in ein ungarisches Lokal in der Kommandantenstraße frühstücken. Das Lokal war wie eine ungarische Bauernschänke weißgrün-rot ausgestattet. Es gab einzelne Kojen, von denen Maiskolben herunterhingen, wie sich überhaupt durchs ganze Lokal Maiskolbenkränze zogen. Die Kojen waren bunt bemalt und sahen aus wie nebeneinander aufgestellte Bauernhimmelbetten mit ihren vier Holzsäulen, die ein Dach trugen. In einer Koje saß der Doktor Krone.

»Tag Meister«, sagte Gohlisch, als schon der Verschwörer hinzuschlich, der unter »Augur« böse Aufdeckungen in den verschiedensten Zeitschriften und Zeitungen machte. Er trug zwölf Zeitungen unterm Arm, hielt den Kopf gesenkt und blickte nach oben. Düster drückte er allen stumm die Hand. Die drei Herren bestellten zusammen eine Flasche Tokajer. »Was haben Sie denn, Meister?« fragte Gohlisch den Doktor Krone, der nicht den Mund auftat.

»Ich bin völlig verstimmt. Die Zustände bei den Krankenkassen sind unerträglich. 90% der Bevölkerung sind in der Krankenkasse, die wenigen Übriggebliebenen gehen nur zu einem Professor. Der Professortitel ist blankes Gold. Ich sehe keine Möglichkeit, vorwärts zu kommen. Denn zum wissenschaftlichen Arbeiten fehlt mir das Geld und die Zeit. Vor dem Krieg konnte man sich einen Affen kaufen, ich kann mir keinen Affen mehr leisten, und mit den Kaninchen ist es nichts anderes. Andererseits in meiner Wohnung sitzen und auf Patienten warten, ist auch unerträglich.«

»Ja, warum wohnen Sie auch im Westen!« sagte Gohlisch, »wenn Sie in die Brunnenstraße ziehen würden, würden Sie gleich genug zu tun haben.«

»Da könnte ich überhaupt nur noch Pfuscharbeit leisten. Bei 100 Patienten im Tag, auf den Patienten 10 Minuten, wären es 16 Stunden Arbeit. Macht man es sich aber bequem, kann von einer gründlichen Untersuchung überhaupt nicht mehr die Rede sein. Über die Zahl der unerkannten Karzinome kann einen nur trösten, daß doch nichts dagegen zu tun ist. Neulich hab ich wieder mal einen schönen Fall erlebt. Ich will an einem Patienten eine Heuschnupfenkur machen, und zwar jetzt im Winter, frage vorher bei der Kasse an, ob das bewilligt wird. Eine solche Kur ist prophylaktisch und kostet 85 Mark. Was erwidert mir die Krankenkasse? Das ginge nicht, das sei zu viel. Also was soll man tun? Soll man ein Scharlatan werden oder soll man verhungern? Wissen Sie, es gibt Ärzte, die machen einen Laden auf mit Großbetrieb.«

»Ich war neulich bei Dr. Ahlheim«, sagte Gohlisch. »Zuerst wartete ich in einem Zimmer mit fünf andern. Kamen immerzu Schwestern: ›Augenblick bitte.‹ Ich warte. Kommt eine, ruft: ›Frau Meyer, bitte Zelle eins zum Röntgen.‹ Kommt eine andere: ›Frau Schulze, bitte Zelle zwei zum Entkleiden.‹ Kommt ’ne dritte: ›Frau Kühne, bitte zur Anmeldung.‹ ›Frau Marheinke, bitte zur Bestrahlung.‹ ›Der Herr, bitte ins nächste Zimmer.‹ Gut, ich gehe also ins nächste Zimmer. Warte, wieder eine Schwester: ›Bitte der Herr sich entkleiden in Zelle fünf.‹ Ich sage, ich habe mir den Daumen verknackst, ich brauche mich nicht auszuziehen. ›Gut‹, sagt die Schwester, ›dann warten Sie.‹ Ich sitze wieder eine Weile. Inzwischen geht der Betrieb fort. Eine Schwester tritt ein. ›Nächstes Zimmer‹, sagt eine Schwester. Ich bin also jetzt ins dritte Zimmer geschleust worden. Warte. Nebenan geht’s fort. ›Bitte Frau Niedergesäß untern Lichtbogen, bitte Frau Weltrein zum Elektrisieren.‹ ›Bitte der Herr sich entkleiden in Zelle sieben.‹ Ich sage, ich habe mir den Daumen verknackst, ich brauche mich nicht auszuziehen. ›Gut‹, sagt die Schwester, ›dann warten Sie.‹ Endlich kommt der bekannte und beliebte Arzt. Ich sage, ich habe mir wohl den Daumen verknackst. ›Ja‹, sagte er, ›Sie haben ganz recht, Sie haben sich den Daumen verrenkt. Diathermie. Kommen Sie erst mal zweimal in der Woche zur Diathermie her. Wenn es dann nach vier Wochen nicht besser ist, wollen wir weitersehen.‹ Ich bin ja nicht blödsinnig geworden. Ich bin zu einem jungen Arzt gegangen, den mir niemand empfohlen hat, der hat mir den Daumen eingerenkt, war der Fall erledigt.«

»So ist es«, sagte Dr. Krone, »man muß einen Betrieb aufziehen, so wie bisher geht es mit den Krankenkassen nicht weiter. Man hat den Beruf sozialisiert, ohne ihn zu verstaatlichen. Alles ist in den Krankenkassen, aber wir sind keine Beamten geworden.«

»Es ist überall das gleiche«, sagte der Augur, »nirgends kommt es mehr auf die Leistung an, weil die keiner zu schätzen weiß, sondern nur auf die Organisation des Geredes darüber. Statt einer Cliquenwirtschaft, der des Offizier- und Studentenkorps, haben wir jetzt hundert nebeneinander, nationale Clique, soziale Clique, katholische Clique, Cliquen fürs Verdienen, Cliquen für Pensionen. Kurzum, wer nicht die Hintenherumwege kennt, ist verloren. Aber das sind ja schließlich alles Ausgeburten des Kapitalismus. Was verlangen Sie von einer kapitalistischen Wirtschaft, wo es nur Ausbeuter und Ausgebeutete gibt?«

»Nur«, sagte Gohlisch, »daß ich mir den Terror des Kommunismus noch viel grauenhafter denke.«

»Das letztemal hat mir dieser Schuft, dieser Sklavenhalter Nagel 20 Mark abgezogen«, rief Augur.

»Ich werde noch drei Grappas bestellen«, sagte Gohlisch, »is ne Gemeinheit übrigens, Augur.«

»Es ist ja nichts herauszubekommen«, sagte der Verschwörer, »rennst den ganzen Tag für ne Nachricht von fünf Zeilen rum, und dann handeln sie noch über den Preis. Im Rathaus sind neue Zimmer eingerichtet worden. Erstens ungeheuer kostbar, zweitens freihändig vergeben. Wie ist das möglich?«

»Nach einer Information renne ich seit zehn Tagen, es ist nichts herauszubekommen«, sagte Gohlisch.

Dr. Krone verabschiedete sich.

»Der Meister Krone«, sagte Gohlisch, »tut mir leid. Er kann sehr viel. Fachleute schätzen ihn hoch.«

»Ja, aber«, sagte Augur, »er hat keine Autorität. Ein Bekannter vor mir war neulich bei ihm, den hat er endlos untersucht und schließlich gesagt: ›Ich bin mir noch nicht ganz klar, was Ihnen fehlt. Kommen Sie übermorgen doch noch einmal.‹ Das kann man nicht machen.«

»Wie, du sagst das, ein Mensch unserer Zeit! Du verstehst diesen höchsten Grad der Anständigkeit nicht, daß einer zugibt, er habe die Lösung einer Sache nicht gefunden? Du verlangst, daß einer dir sagt: ›schleunigst ins Bett, Rippenfellreizung, warmhalten‹, und dabei hat er gar nichts gefunden? Du stehst auch auf diesem primitiven Standpunkt, ›wenn ich zum Doktor gehe, soll er mir auch was verschreiben‹. Die Leute, die die Medizinen und juristischen Formeln immer bereit halten, sind für hysterische Frauen gut. Daß auch du das nicht zu schätzen weißt, daß dir einer nichts vormacht, betrübt mich tief.«

»Na na, Gohlisch«, sagte der Augur, »ich verstehe das schon zu schätzen, ich will dir nur eine Lösung für das Rätsel geben, weshalb er nichts zu tun hat. Der Erfolg ist eine Sache der Suggestion und nicht der Leistung.«

»Miermann würde sagen: ›Dieser einzige Satz erklärt den ganzen Faschismus, ihr seid feige Sklaven, ihr braucht Autorität.‹« Sie zahlten. »Lebe wohl, Augur. Heil und Sieg und fette Beute.«

Drittes KapitelEs taut. Der Matschartikel erscheint und der Artikel über den Volkssänger wird in Satz gegeben

Mittwoch vormittag schrieb Gohlisch den Artikel über den Volkssänger um. »Gestatten Sie«, sagte der Chef des lokalen Teils, »daß Herr Meise hier telefoniert.«

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!