9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

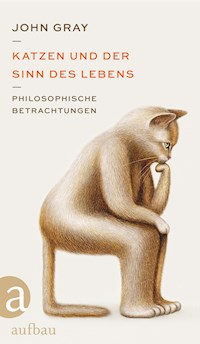

»Versuchen Sie niemals, einen Menschen zur Vernunft zu bringen.«

Der Philosoph John Gray lässt in seinem internationalen Bestseller Katzen die Antworten auf die entscheidenden Fragen geben: Wie wird man glücklich? Wie ist man gut? Wie wird man geliebt? Denn Katzen sind es, die uns wie kein anderes Tier lehren können, uns an eine sich rasant verändernde Welt anzupassen.

Ein bezauberndes Buch, in dem unser liebstes und eigensinnigstes Haustier uns dabei hilft, dem Sinn des Lebens auf die Spur zu kommen.

»So spielerisch leicht wie tiefgründig.«Daily Telegraph.

»Eine elegante Studie über das gute Leben von einem der wichtigsten Denker unserer Zeit.«The Times.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 185

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Über das Buch

Wie wird man glücklich? Wie ist man gut? Wie wird man geliebt? Philosophen beschäftigen sich seit Jahrtausenden mit den immer gleichen Fragen. Vielleicht hätten sie sich einfach mal in eine Katze hineinversetzen sollen. Denn die kennen weder Angst noch Zweifel. Sie verkörpern wie kein anderes Tier Antworten auf die großen Fragen nach Liebe, Sterblichkeit und Moral. Der Philosoph John Gray erforscht nach seinem Weltbestseller »Straw Dogs« nun die Natur der Katzen. Sie zeigen uns, wie wir besser mit stetigem Wandel umgehen. Grays so spielerisches wie tiefgründiges Werk mündet in zehn Ratschläge, die Katzen uns Menschen geben würden: »Vergessen Sie die Suche nach dem Glück, und Sie können es finden«, lautet nur einer davon. Grays charmantes Buch über die Weisheit der Katzen wurde zum internationalen Bestseller.

Über John Gray

John Gray, geboren 1948, ist Professor für Europäische Ideengeschichte an der London School of Economics. Durch zahlreiche Sendungen für die BBC wurde er weltweit bekannt, wie auch als Autor herausragender Bücher gefeiert: »Die falsche Verheißung. Der globale Kapitalismus und seine Folgen«, ferner der Weltbestseller »Straw Dogs«(dt. »Von Menschen und anderen Tieren«). Sein Buch »Katzen und der Sinn des Lebens« erscheint in 21 Ländern.

Jens Hagestedt, Jahrgang 1958, studierte Germanistik, Musikwissenschaft und Philosophie in Hamburg. Er übersetzt politische und naturwissenschaftliche Sachbücher aus dem Englischen und Französischen. Zu den von ihm übersetzten Autoren gehören Ronan Bergman, Judith Butler, Amartya Sen, Slavoj Žižek und Geoffrey West.

ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE

Einmal im Monat informieren wir Sie über

die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:

https://www.facebook.com/aufbau.verlag

Registrieren Sie sich jetzt unter:

http://www.aufbau-verlage.de/newsletter

Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir

jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!

John Gray

Katzen und der Sinn des Lebens

Philosophische Betrachtungen

Aus dem Englischen von Jens Hagestedt

Übersicht

Cover

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Titelinformationen

Informationen zum Buch

Newsletter

1: Katzen und Philosophie

Ein katzenliebender Antiphilosoph: Michel de Montaigne

Mèos Reise

Wie die Katzen die Menschen domestizierten

2: Warum Katzen keine Mühe haben, glücklich zu sein

Wenn Philosophen von Glück sprechen

Pascal über Zerstreuung

Hodge und der Sündenfall

3: Katzenethik

Moralisch sein, etwas sehr Merkwürdiges

Spinoza über das Leben gemäß der eigenen Natur

Selbstloser Egoismus

4: Menschenliebe versus Katzenliebe

Sahas Triumph

Mings größte Beute

Die liebende Lily

Gattino verschwindet

5: Die Zeit, der Tod und die Katzenseele

Murris Abschied

Zivilisation als Verleugnung des Todes

Katzen als Götter

6: Katzen und der Sinn des Lebens

Katzennatur, Menschennatur

Zehn Katzentipps für ein gutes Leben

Mèo auf dem Fenstersims

Danksagung

Anmerkungen

Impressum

Wer von diesem Buch begeistert ist, liest auch ...

1

Katzen und Philosophie

Ein Philosoph versicherte mir einmal, er habe seine Katze dazu bewegt, Veganerin zu werden. Da ich glaubte, er scherze, fragte ich ihn, wie er dieses Kunststück vollbracht habe: Hatte er der Katze vegane Leckerbissen mit Mäusegeschmack dargeboten? Hatte er ihr andere Katzen, die schon praktizierende Veganer waren, als Vorbilder hingestellt? Oder hatte er mit ihr diskutiert und sie davon überzeugt, dass es falsch ist, Fleisch zu essen? Mein Gesprächspartner fand das gar nicht lustig. Mir wurde klar, dass er wirklich glaubte, die Katze habe sich für fleischlose Ernährung entschieden. Daher beendete ich unsere Plauderei mit der Frage, ob die Katze das Haus verlasse. Das tue sie, sagte er. Damit war das Rätsel gelöst: Die Katze ernährte sich offenkundig dadurch, dass sie andere Häuser besuchte und auf die Jagd ging. Falls sie Kadaver nach Hause brachte, wozu ethisch unreife Katzen leider neigen, so war es dem tugendhaften Philosophen gelungen, sie nicht zu bemerken.

Man kann sich unschwer vorstellen, wie die Katze, das Versuchsobjekt dieses Experiments in Sachen Moralerziehung, ihren menschlichen Lehrer empfunden haben muss. Anfänglicher Ratlosigkeit angesichts des Verhaltens des Philosophen dürfte bald Gleichgültigkeit gefolgt sein. Katzen tun selten etwas, was nicht einem Zweck dient oder unmittelbar Freude bereitet, denn Katzen sind eingefleischte Realisten. Konfrontiert mit menschlicher Torheit, gehen sie einfach ihrer Wege.

Der Philosoph, der glaubte, seine Katze zu fleischloser Ernährung überredet zu haben, bewies nur, wie einfältig Philosophen sein können. Statt zu versuchen, seine Katze zu belehren, hätte er besser versucht, von ihr zu lernen. Menschen können zwar keine Katzen werden, doch wenn sie sich nicht für überlegene Wesen hielten, würden sie vielleicht verstehen, wie Katzen ein gutes Leben führen können, ohne sich ängstlich zu fragen, wie sie leben sollen.

Katzen brauchen keine Philosophie. Sie gehorchen ihrer Natur und sind zufrieden mit dem Leben, das diese ihnen schenkt. Beim Menschen dagegen scheint Unzufriedenheit mit seiner Natur zu dieser Natur zu gehören. Mit vorhersehbar tragischen oder lächerlichen Ergebnissen strebt das menschliche Tier unablässig danach, etwas zu sein, was es nicht ist. Katzen bemühen sich darum nicht. Während ein Großteil des menschlichen Lebens Streben nach Glück ist, ist Glück bei Katzen der Zustand, der sich von selbst einstellt, wenn konkrete Bedrohungen für ihr Wohlbefinden beseitigt sind. Vielleicht ist das der Hauptgrund, warum viele von uns Katzen lieben. Katzen ist ein Glück angeboren, das Menschen oft nicht erreichen.

Der Ursprung der Philosophie ist Angst, und Katzen leiden nicht unter Angst – es sei denn, sie werden bedroht oder befinden sich an einem ihnen fremden Ort. Für Menschen ist die ganze Welt bedrohlich und fremd. Religionen sind Versuche, ein unmenschliches Universum für Menschen bewohnbar zu machen. Die Philosophen haben den Glauben oft als weit unter ihren metaphysischen Spekulationen stehend abgetan, aber Religion und Philosophie dienen demselben Bedürfnis.1 Beide versuchen, das ständige Unbehagen abzuwehren, das zum Menschsein gehört.

Beschränkte Köpfe werden sagen, der wahre Grund, warum Katzen nicht philosophieren, sei, dass ihnen die Fähigkeit zum abstrakten Denken fehlt. Man kann sich aber eine Katzenart vorstellen, die die Welt dennoch mit jener inneren Ruhe bewohnte, wie sie Katzen eignet. Würden sich diese Katzen der Philosophie zuwenden, dann als einem amüsanten Gebiet der phantastischen Literatur. Statt sie als Mittel gegen Ängste zu betrachten, würden diese Katzenphilosophen sie als eine Art Spiel betreiben.

Dass Katzen die Fähigkeit zum abstrakten Denken fehlt, ist kein Beweis dafür, dass sie uns unterlegen sind, sondern ein Zeichen von geistiger Freiheit. Das Denken in Allgemeinbegriffen führt leicht zu einem Aberglauben an die Sprache. Ein Großteil der Geschichte der Philosophie basiert auf der Anbetung sprachlicher Fiktionen. Katzen dagegen verlassen sich auf das, was sie berühren, riechen und sehen können; sie lassen sich nicht von Wörtern beherrschen.

Die Philosophie zeugt von der Schwachheit des menschlichen Geistes. Menschen philosophieren aus demselben Grund, aus dem sie beten. Sie wissen, dass der Sinn, den sie ihrem Leben gegeben haben, zerbrechlich ist, und leben in der Furcht, dass er tatsächlich zerbricht. Der Tod ist das ultimative Zerbrechen des Sinns, da er das Ende jeder Geschichte markiert, die Menschen sich erzählt haben. Also stellen sie sich vor, in ein Leben jenseits des Körpers in einer der Zeit enthobenen Welt überzugehen und ihre Geschichte in diesem anderen Reich weiterzuleben.

Die Philosophie war über weite Strecken ihrer Geschichte die Suche nach Wahrheiten, die beweisen sollten, dass nicht alles endlich sei. Platons Lehre von den Formen – unveränderlichen Ideen, die in einem ewigen Reich existieren – war eine mystische Vision, in der die menschlichen Werte vor dem Tod sicher waren. Da Katzen zwar zu wissen scheinen, wann es an der Zeit ist, zu sterben, aber nie an den Tod denken, haben sie kein Bedürfnis nach diesen Hirngespinsten. Wenn sie sie verstehen könnten, hätte die Philosophie sie nichts zu lehren.

Einige wenige Philosophen haben erkannt, dass man von Katzen etwas lernen kann. Arthur Schopenhauer (geboren 1788) war unter anderem für seine Liebe zu Pudeln berühmt, von denen er sich seit seinen Studentenjahren mehrere hielt und die er alle bei denselben Namen nannte – in der Öffentlichkeit »Butz«, sonst »Atman«. Er hatte aber auch mindestens eine Katze zur Gefährtin. Als er 1860 an Herzversagen starb, fand man ihn zu Hause auf seiner Couch liegend – neben einer namenlosen Katze.

Schopenhauer untermauerte seine Theorie, dass das Selbst eine Illusion sei, anhand seiner Haustiere. Menschen betrachten Katzen als eigenständige Individuen, wie sie selbst es zu sein glauben, aber für Schopenhauer war das ein Irrtum, da die einen wie die anderen jeweils Ausprägungen einer platonischen Form seien, eines Archetyps, der in vielen verschiedenen Ausprägungen wiederkehre. Letztlich sei jedes dieser scheinbaren Individuen eine vergängliche Verkörperung von etwas Fundamentalerem – dem unsterblichen »Willen zum Leben«, der Schopenhauer zufolge das Einzige ist, was wirklich existiert.

Schopenhauer hat seine Theorie in seinem Werk Die Welt als Wille und Vorstellung dargelegt:

Ich weiß wohl, dass, wenn ich einem ernsthaft versicherte, die Katze, welche eben jetzt auf dem Hofe spielt, sei noch dieselbe, welche dort vor dreihundert Jahren die nämlichen Sprünge und Schliche gemacht hat, er mich für toll halten würde: aber ich weiß auch, dass es sehr viel toller ist zu glauben, die heutige Katze sei durch und durch und von Grund auf eine ganz andere als jene vor dreihundert Jahren. […] Denn in gewissem Sinne ist es allerdings wahr, dass wir im Individuo stets ein anderes Wesen vor uns haben […]. In einem andern Sinne aber ist es nicht wahr, nämlich in dem, in welchem die Realität allein den bleibenden Formen der Dinge, den Ideen zukommt, und welcher dem Plato so klar eingeleuchtet hatte, dass derselbe sein Grundgedanke, das Zentrum seiner Philosophie […] wurde.2

Schopenhauers Auffassung, Katzen seien flüchtige Schatten einer Ewigen Katze, hat einen gewissen Charme. Aber wenn ich an die Katzen denke, die ich gekannt habe, kommen mir nicht zuerst ihre Gemeinsamkeiten in den Sinn, sondern das, was sie voneinander unterschied. Manche Katzen sind meditativ und ruhig, andere überaus verspielt; manche vorsichtig, andere rücksichtslos abenteuerlustig; manche still und friedfertig, andere laut und in hohem Maße durchsetzungsfähig. Jede hat ihre eigene Individualität – mit eigenen Vorlieben und Gewohnheiten.

Katzen haben ein Wesen, das sie von anderen Geschöpfen unterscheidet – nicht zuletzt von uns selbst. Das Wesen der Katzen, und was wir von ihm lernen können, ist Thema dieses Buches. Aber niemand, der mit Katzen gelebt hat, kann sie als austauschbare Ausprägungen eines einzigen Typs betrachten. Jede einzelne Katze ist einzigartig und mehr Individuum als so mancher Mensch.

Dennoch war Schopenhauer mit seinem Tierverständnis humaner als andere bedeutende Philosophen. René Descartes (1596–1650) soll eine Katze aus dem Fenster geworfen haben, um das Fehlen von Selbstbewusstheit bei nichtmenschlichen Geschöpfen zu demonstrieren; die Schreckensschreie der Katze hielt er für mechanische Reaktionen. Descartes führte auch Experimente an Hunden durch. So peitschte er einen zum Spiel einer Geige, um zu sehen, ob der bloße Klang des Instruments das Tier später erschrecken würde, was in der Tat der Fall war.

Von Descartes stammt das Diktum »Ich denke, also bin ich«. Mit ihm wollte er sagen, dass der Mensch im Wesentlichen Geist nicht physischer Organismus sei. Er wollte seine Philosophie zwar auf methodischen Zweifel gründen, doch kam es ihm nicht in den Sinn, die christliche Lehrmeinung anzuzweifeln, dass Tiere keine Seele hätten; er erneuerte sie vielmehr in seiner rationalistischen Philosophie. Descartes glaubte, seine Experimente würden beweisen, dass nichtmenschliche Tiere fühllose Maschinen seien. Was sie tatsächlich zeigten, war aber, dass Menschen gedankenloser sein können als jede andere Tierart.

Selbstbewusstheit kann in vielen Lebewesen entstehen.Während ein Strang der natürlichen Selektion zum Menschen führte, führte ein anderer zum Tintenfisch. In beiden Fällen war nichts vorherbestimmt. Die Evolution bewegt sich nicht in Richtung von Lebensformen, die sich ihrer selbst zunehmend bewusst sind. Selbstbewusstheit tritt zufällig auf; sie kommt und geht in den Organismen, die sie besitzen.3 Die Transhumanisten des 21. Jahrhunderts glauben, die Evolution werde einen kosmischen Geist hervorbringen, der sich seiner selbst vollständig bewusst sei. Solche Überzeugungen haben Vorläufer in der Theosophie, im Okkultismus und im Spiritismus des 19. Jahrhunderts.4 Keine von ihnen hat irgendeine Grundlage in Darwins Theorie. Dass Menschen sich ihrer selbst bewusst sind, könnte ein einmaliger Zufall sein.5

Vielleicht ist diese Schlussfolgerung trostlos. Aber warum sollte Selbstbewusstheit wichtiger sein als alles andere? Sie wird seit jeher überbewertet. Eine Welt aus Licht und Schatten, die ab und zu Lebewesen hervorbringt, die sich ihrer selbst partiell bewusst sind, ist interessanter und »erlebenswerter« als eine, die sich im unerschütterlichen Glanz ihres Spiegelbildes sonnt.

Wenn es sich selbst zuwendet, steht das Bewusstsein einem guten Leben im Wege. In einem nicht enden wollenden Versuch, schmerzhafte Erfahrungen in einen Bereich zu zwängen, der vom Bewusstsein abgeschottet ist, hat die Selbstbewusstheit den menschlichen Geist gespalten. Der unterdrückte Schmerz aber ist die Quelle der Fragen nach dem Sinn des Lebens. Im Unterschied dazu ist der Geist von Katzen eins und ungeteilt. Schmerz wird erlitten und vergessen, und die Freude am Leben kehrt zurück. Katzen brauchen ihr Leben nicht zu hinterfragen, da sie nicht daran zweifeln, dass das Leben lebenswert ist. Die Selbstbewusstheit des Menschen hat die immerwährende Unruhe geweckt, von der uns die Philosophie vergeblich zu kurieren versucht.

Ein katzenliebender Antiphilosoph: Michel de Montaigne

Mehr Verständnis von Katzen und den Grenzen der Philosophie bewies Michel de Montaigne (1533–1592), als er schrieb: »Wenn ich mit meiner Katze spiele – wer weiß, ob ich nicht mehr ihr zum Zeitvertreib diene als sie mir?«6

Montaigne wird oft als einer der Begründer des modernen Humanismus genannt, einer Denkströmung, die darauf abzielt, jegliche Vorstellung von Gott hinter sich zu lassen. In Wahrheit aber stand er dem Menschen genauso skeptisch gegenüber wie Gott. »Das unseligste und gebrechlichste aller Geschöpfe ist der Mensch«, schrieb er, »gleichzeitig jedoch das hochmütigste.« Beim Durchforsten früherer Philosophien fand er keine, die das Wissen vom richtigen Leben, das Tiere von Natur aus besäßen, ersetzen könne. »So können sie uns mit gleichem Recht für vernunftlose Tiere halten wie wir sie.«7 Andere Tiere seien den Menschen insofern überlegen, als sie ein angeborenes Verständnis davon besäßen, wie zu leben sei. Mit dieser Ansicht entfernte sich Montaigne vom christlichen Glauben und von den wirkmächtigsten Traditionen der westlichen Philosophie.

Skeptiker zu sein war zu Montaignes Zeiten riskant. Ebenso wie andere europäische Länder war auch Frankreich von Religionskriegen erschüttert. Montaigne wurde in sie hineingezogen, als er als Nachfolger seines Vaters Bürgermeister von Bordeaux wurde, fungierte aber auch nach 1570, nach seinem Rückzug aus der Welt in sein Studierzimmer, als Vermittler zwischen den sich bekriegenden Katholiken und Protestanten. Zur Stammlinie seiner Familie gehörten Marranos – iberische Juden, die, von der Inquisition verfolgt, gezwungen worden waren, zum Christentum zu konvertieren –, und wenn er in seinen Schriften die Kirche verteidigte, dann mag er damit versucht haben, sich vor Repressionen zu schützen, wie sie ihnen ausgesetzt waren. Er stand aber auch in einer Tradition von Denkern, die offen für den Glauben waren, weil sie an der Vernunft zweifelten.

Der Skeptizismus der griechischen Antike war in Europa im 15. Jahrhundert wiederentdeckt worden. Montaigne wurde von seiner radikalsten Strömung, dem Pyrrhonismus, beeinflusst. Pyrrhon von Elis (* ca. 360 v. u. Z.), nach dem diese Strömung benannt ist, war mit der Armee Alexanders des Großen nach Indien marschiert, wo er angeblich bei den Gymnosophen (»nackten Weisen«) oder Yogis in die Lehre ging. Von diesen Weisen könnte Pyrrhon die Idee mitgebracht haben, dass das Ziel der Philosophie die Ataraxie sei, ein möglicherweise von ihm selbst als Erstem mit diesem Begriff bezeichneter Zustand der Seelenruhe. Nachdem er Glauben und Unglauben hinter sich gelassen hatte, konnte der skeptische Philosoph vor innerer Unruhe sicher sein.

Montaigne lernte viel vom Pyrrhonismus. Die Balken des Turms, in den er sich in seinen späteren Jahren zurückzog, ließ er mit Zitaten aus dem Grundriss der pyrrhonischen Skepsis des Pyrrhon-Anhängers, Arztes und Philosophen Sextus Empiricus (* ca. 160 v. u. Z.) schmücken, in denen die skeptische Weltanschauung zusammengefasst war:

Das motivierende Prinzip der Skepsis nennen wir die Hoffnung auf Seelenruhe. Denn die geistig Höherstehenden unter den Menschen, beunruhigt durch die Ungleichförmigkeit in den Dingen und ratlos, welchen von ihnen man eher zustimmen solle, gelangten dahin zu untersuchen, was wahr ist in den Dingen und was falsch, um durch die Entscheidung dieser Frage Ruhe zu finden.8

Montaigne bezweifelte aber, dass Philosophie, selbst eine pyrrhonische, den menschlichen Geist von der Unruhe befreien könne. In vielen seiner Essays – ein von Montaigne erfundener Begriff, der vom französischen Wort essai (»Versuch«) herrührt – argumentierte er mit dem Pyrrhonismus für den Glauben.

Pyrrhon zufolge kann nichts gewusst werden. In Montaignes Worten: »Die Pest des Menschen ist, dass er zu wissen wähnt.«9 Pyrrhon lehrte seine Schüler, sich für ihr Leben nicht auf irgendein Argument oder Prinzip, sondern auf die Natur zu verlassen. Wenn aber die Vernunft machtlos ist, warum dann nicht die Mysterien der Religion akzeptieren?

Die drei wichtigsten Schulen der Philosophie in der europäischen Antike – der Stoizismus, der Epikureismus und der Skeptizismus – hatten allesamt das Ziel, ihren Adepten zu einem Zustand der Seelenruhe zu verhelfen. Philosophie war ein Beruhigungsmittel, das bei regelmäßiger Einnahme Ataraxie bewirken würde. Das Ziel des Philosophierens war innerer Frieden. Montaigne allerdings teilte diese Hoffnungen nicht: »In einem sind sich alle Philosophen aller Schulen einig: dass das höchste Gut in der Ruhe von Seele und Körper bestehe. Wo aber finden wir sie? […] Uns gehört […] nichts als Wind und Rauch.«10

Skeptischer als der radikalste Pyrrhonist, glaubte Montaigne nicht, dass Philosophieren die Unruhe des Menschen kurieren könne. Die Philosophie war vor allem nützlich, um die Menschen von der Philosophie zu kurieren. Wie Ludwig Wittgenstein (1889–1951) erkannte er, dass die Umgangssprache voller Rückstände vergangener metaphysischer Systeme ist.11 Würden wir diese Spuren freilegen und erkennen, dass die von ihnen beschriebenen Wirklichkeiten im Grunde Fiktionen sind, könnten wir flexibler denken. Kleine Dosen eines solchen homöopathischen Mittels gegen die Philosophie – einer Antiphilosophie, könnte man sagen – bringen uns womöglich anderen Tieren näher. Wir könnten dann vielleicht etwas von Lebewesen lernen, die die meisten Philosophen als uns unterlegen abgetan haben.

Eine solche Antiphilosophie würde nicht mit Argumenten beginnen, sondern mit einer Geschichte.

Mèos Reise

Die Katze betrat den Raum als Silhouette, als kleine schwarze Gestalt vor dem grellen Licht, das durch die offene Tür hereinfiel. Draußen tobte ein Krieg. Ort des Geschehens: die vietnamesische Stadt Hué im Februar 1968, zu Beginn der Tet-Offensive, der Operationen der nordvietnamesischen Armee gegen die amerikanischen Streitkräfte und ihre südvietnamesischen Verbündeten, die fünf Jahre später zum Abzug der Amerikaner aus dem Land führen sollten. In The Cat from Hué, einer der großartigsten Darstellungen der Erfahrung des Krieges, beschrieb der CBS-Fernsehjournalist John (Jack) Laurence die Stadt so:

Hué war Krieg in seiner grausamsten Form: in diesem Fall eine Schlägerei zwischen zwei bewaffneten, überwiegend aus Halbwüchsigen bestehenden Stämmen, die, beide neu in dem Gebiet, entschlossen waren, es zu erobern; ein Straßenkampf mit schnellen Aktionen und gnadenlosem Blutvergießen. Regeln gab es nicht. Leben wurden bedenkenlos genommen – einfach ausgelöscht. […] Am Ende vertrieb die gewalttätigere, stärkere Gang die andere und beanspruchte, was übrig geblieben war. Die Verlierer zogen sich mit ihren Verwundeten und Toten zurück, um an einem anderen Tag wieder zu kämpfen. Die Sieger bekamen die Ruinen. So war es in Hué.12

Als sie sich in den Raum schob, konnte man die dunkle Gestalt als kleinen Kater erkennen, etwa acht Wochen alt und zierlich genug, um in Laurence’ Hand zu passen. Abgemagert und schmutzig, mit verfilztem und fettigem Fell, schnupperte er und nahm den Geruch des Proviants auf, den der amerikanische Journalist aus einer Dose löffelte. Laurence sprach den Kater auf Vietnamesisch an, erntete jedoch einen Blick des Erstaunens – das Tier schien ihn für geistesgestört zu halten. Er bot ihm etwas vom Inhalt der Dose aus Armeebeständen an, worauf der Kater sich vorsichtig näherte, aber nichts anrührte. Der Amerikaner ließ etwas übrig, ging weg und kehrte am nächsten Tag zurück. Der Kater erschien wieder in der Tür, musterte den Raum, lief auf den Journalisten zu und schnupperte an dessen ausgestreckter Hand. Eine Dose mit Scheiben von Rindfleisch war alles, was Laurence noch an Verpflegung hatte. Er öffnete sie und hielt dem Kater die Scheiben hin. Das Tier fraß gierig und schluckte die Scheiben gekochten Fleisches, ohne sie zu kauen. Dann tränkte der Amerikaner ein Handtuch mit Wasser aus einer Feldflasche und ergriff den kleinen Kater bei den Schultern. Er rubbelte ihm den Schmutz und die Flöhe aus den Ohren, wusch ihm den Dreck aus dem Maul und rieb ihm Kinn und Schnurrhaare sauber, ohne dass das Tier sich wehrte. Als die Reinigung beendet war, leckte es sich das Gesicht und das Fell seiner Vorderbeine, näherte sich dem Amerikaner und leckte ihm den Handrücken.

Als irgendwann ein Jeep kam, um ihn nach Hause zu bringen, ließ Jack das Tier in seine Tasche gleiten, und es begann eine Gemeinschaft, die die beiden mit dem Hubschrauber von Hué nach Da Nang brachte, wo der Kater, der nun Mèo, ausgesprochen mäi‑oh, hieß, im Pressezentrum lebte und täglich vier oder fünf herzhafte Mahlzeiten zu sich nahm. Auf dem Weg nach Da Nang zerfetzte Mèo den Stoff von Jacks Jacke, erkundete das Cockpit und kletterte an den Gurten des Piloten hoch. Als sie weiter nach Saigon flogen, reiste Mèo mit seiner Decke und seinen Spielsachen in einem Pappkarton, konnte sich also in der Maschine nicht frei bewegen und heulte die ganze Zeit. In Saigon waren sie in einem Hotel untergebracht, in dem das Tier gegen seinen erbitterten Widerstand gebadet wurde. Dabei stellte sich sein scheinbar schwarzes Fell als unfreiwillige Verkleidung heraus: Mèo entpuppte sich als Kreuzung, als rotgepunkteter Siamkater mit strahlend blauen Augen.

Im Hotel wurde Mèo regelmäßig gefüttert – vier Mahlzeiten am Tag mit Fischköpfen und übrig gebliebenem Reis aus der Küche –, außerdem unternahm er auf der Suche nach mehr Nahrung Ausflüge in andere Zimmer. Er sprang auf den Fenstersims des Hotelzimmers und lag dort stundenlang, vollkommen wach, aber fast reglos, während seine Augen den Menschen, Lichtern und Fahrzeugen unten folgten. Die amerikanischen Journalisten, die in den Krieg involviert waren, lernten diesen dadurch zu ertragen, dass sie sich mit Drogen zudröhnten, zusammen soffen und dann schlafen gingen – nur, um von Alpträumen wieder geweckt zu werden. Manchmal kehrten sie nach Hause zurück, um sich eine Auszeit zu nehmen, aber der Krieg ging mit ihnen und ließ nicht davon ab, ihren Schlaf zu stören. Und Mèo? Mèo »schien besser zu verstehen, was vor sich ging, als wir alle. […] Das gab ihm seine Freiheit, selbst in der Gefangenschaft. Wenn er am offenen Fenster saß, […] umgeben von einem feinen Dunst aus Zigarettenrauch, waren seine Augen so tief und blau und numinos wie das Südchinesische Meer.«13