3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

Franziska reist durch Zufall 300 Jahre in der Zeit zurück. Sie sieht ihr Zuhause so, wie es vor Jahrhunderten einmal war. Dennoch hat sie keinen größeren Wunsch, als den, wieder in ihre Zeit zu kommen. Sie hat Schwierigkeiten, mit den Gepflogenheiten des 18. Jahrhunderts zurechtzukommen und landet sogar im Pforzheimer Zuchthaus. Gerade dann, als sie ihrer großen Liebe begegnet, passiert das Unfassbare...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 206

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

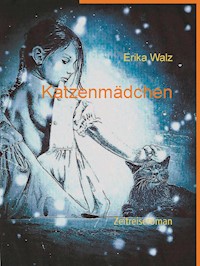

Katzenmädchen

Erika WalzProlog12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940EpilogImpressumErika Walz

Katzenmädchen

Zeitreiseroman

Zeitreiseroman

Über das Buch:

Der erste Gedanke zu dieser Geschichte wurde in unserem Garten, im Pforzheimer Stadtteil Dillweißenstein geboren. Dort steht tatsächlich ein uralter Buchsbaum in dessen Wurzeln ein behauener Sandstein eingewachsen ist. Das entscheidende Teil aber lieferte mir ein verrosteter Meisel, den ich beim Umgraben eines Gemüsebeetes zu Tage befördert habe. Die Personen entstanden dann, wie von selbst – und sind, genau wie ihre Handlungen, frei meiner Phantasie entsprungen. Geschichtstreu ist nur das Baujahr des Pforzheimer Zucht- und Waisenhauses. Die Gegend, in der sich die Protagonisten bewegen, könnte so ausgesehen haben. Belegt ist dies jedoch nicht.

Zum Inhalt des Buches kann ich sagen, dass Franziska durch Zufall 300 Jahre in der Zeit zurückreist. Sie hat keinen anderen Wunsch als den, wieder nach Hause, in ihre Epoche, zu kommen. Anfangs hat sie Schwierigkeiten, sich mit den Gepflogenheiten des 18. Jahrhunderts zu arrangieren und so landet sie schließlich sogar im Gefängnis. Durch die Geschichte wird sie von einem kleinen Mädchen mit einer Katze geführt. Das Unfassbare geschieht gerade dann, als Franziska ihrer großen Liebe begegnet und heiraten will.

Ich selbst, Erika Walz, wuchs in diesem wunderbar gelegenen Stadtteil Weißenstein auf, der den Standort des Ritterschen Hauses im Roman darstellt. Die Burgruine Rabeneck gibt es noch heute, direkt neben dem ehemaligen Friedhof.

Prolog

Mit zusammengekniffenen Augen blinzelte sie in das helle Sonnenlicht. Es war ein klarer Tag, an dem nur vereinzelt kleine Wölkchen durch das leuchtende Blau des Himmels schwebten. Die Sonne strahlte herrlich durch das kleine Seitenfenster, hinter dem Martina Brenner die wohlige Wärme genoss. Zum ersten Mal in ihrem Leben war sie diesem flammenden Stern so nahe. Behaglich lehnte sie sich in ihrem Sitz zurück und lauschte den gleichmäßigen Atemzügen ihres Mannes. Oliver konnte überall schlafen, sobald er nur die Augen schloss. Manchmal beneidete sie ihn darum, doch nicht jetzt, als dieser endlose Horizont den Himmel und die Erde scheinbar miteinander verschmelzen ließ. Sattgrüne Wälder wechselten mit silbern glitzernden Seen und Flüssen weit unter ihr die Plätze und Martina war einfach nur dankbar dafür, nicht wie Oliver eingeschlafen zu sein und dieses einzigartige Erlebnis zu verpassen. Still saß sie da und war glücklich. Sie ließ die Welt, die sie kannte, weit unter sich und genoss es, über all den traumhaften Landschaften hinwegzuschweben. Vor ihrem inneren Auge liefen all die Ereignisse ab, die in den letzten 25 Jahren ihr Herz berührt hatten. Diesen Flug wollte sie jetzt auch dazuzählen. Liebevoll blickte sie nach rechts, auf ihren schlafenden Mann. Sein Brustkorb hob und senkte sich in gleichmäßigem Rhythmus. Er sah gut aus, stellte sie einmal mehr bewundernd fest. Zwar war sein Haar an den Schläfen grau geworden, doch seiner Attraktivität tat dies keinen Abbruch – ganz im Gegenteil. Verträumt wagte sie einen erneuten Blick aus dem Fenster des Airbusses. Die Landschaft konnte sie nicht mehr erkennen. Diese lag unter einer dichten Wolkendecke verborgen.

„Über den Wolken….“, sang sie im Stillen vor sich hin und schloss die Augen. Plötzlich kam ihr der seltsame Umschlag, den sie am Morgen im Briefkasten gefunden hatte, wieder in den Sinn. Martina spürte, dass sich beim bloßen Gedanken an das Schriftstück ihr Pulsschlag beschleunigte. Mit zitternden Händen, deren Ursache sie sich nicht erklären konnte, griff sie nach ihrer Handtasche und zog den Reißverschluss auf. Noch immer schlief Oliver friedlich an ihrer Seite, während sie den langen, schmalen Brief betrachtete. Genau genommen, war es gar kein Umschlag, den sie in ihren Händen hielt, sondern ein dickes, bräunliches Papier, das zusammengefaltet und mit Siegellack verschlossen war. Viele Poststempel und handschriftliche Vermerke waren auf der Vorderseite zu sehen, die sie nicht entziffern konnte. Vorsichtig glitten ihre Finger über den Brief. Nach ihrem Fühlen befand sich ein schmaler, leicht erhabener Gegenstand zwischen der eingeschlagenen Seite. Die steil aufragende Schrift auf der Vorderseite war so verblichen, dass Martina kaum ihre Adresse lesen konnte. Zunächst hielt eine innere Unruhe sie vom Brechen des Siegels ab. Sie betrachtete es eingehend, da sie so ein Zeichen noch nie gesehen hatte. Das Siegel zeigte einen Kreis und drei Gebilde, die in ihrer Form Erbsenschoten zu gleichen schienen. Erst als sie spürte, wie ihr das Blut in den Kopf stieg, brach sie den roten Siegellack entzwei. Beim Auseinanderfalten des Papieres beschlich sie ein leichter Schwindel. Martina erkannte die Handschrift ihrer Tochter. Bereits nach dem ersten Satz stockte ihr der Atem. Es kostete sie viel Mut, diese Zeilen zu lesen, die mit Tinte direkt auf die Innenseite des fleckigen Umschlages geschrieben waren. Martina verstand die Worte ihres Kindes nicht und konnte auch mit der großen, schwarzen Vogelfeder, die ihr beim Öffnen des Briefes entgegengefallen war, nichts anfangen.

„Die Krähe wird Dir den Weg zeigen“, las sie im PS des Schreibens und „Gott möge Deiner und Papas Seele beistehen“.

Auch wunderte sie sich über die kleinen Blümchen, die über das ganze Papier gemalt waren – so, wie kleine Kinder das darstellen.

War ihre Tochter verrückt geworden? Oder gar einer Sekte beigetreten? Was um Gottes Willen sollten diese Worte bedeuten, die auf uraltem, bereits vergilbtem Papier verfasst wurden? Irritiert betrachtete Martina das Geschriebene und ließ das Schriftstück auf ihren Schoß sinken. Sie rieb ihre schweißnassen Hände an den Hosenbeinen trocken und atmete tief ein. Das Meer lag inzwischen blau und still unter ihr. Fast zu still, wollte sie meinen. In ihrem Inneren tobte ein Sturm unbekannten Ausmaßes. Am liebsten hätte sie Oliver sofort aus seinem Schlaf gerissen. Einem inneren Impuls folgend verwarf sie diesen Gedanken aber sofort wieder. Martina faltete das Papier zusammen und schob den Brief in ihre Handtasche zurück. Sie musste nachdenken. Dieser Brief war für Martina nicht nur außergewöhnlich, sondern geradezu unheimlich. Eine Gänsehaut schlich ihr über den Rücken und breitete sich gleichzeitig über die Arme aus. Die Härchen an ihren Unterarmen stellten sich wie ein Schutzpanzer auf. Mit der rechten Hand wedelte sie vor ihrer Nase und fächelte sich Luft zu bis sie plötzlich in ihrer Bewegung innehielt. Martina konnte ihren Schreck kaum verbergen. Sie fühlte sich gefangen in einem Moment zwischen Illusion und Tatsache. Ihr war, als würde sie an einer Klippe stehen und sie fühlte, wie ihr Fuß ins Leere trat. Dann fiel sie, immer tiefer, in ein bodenloses Nichts, bis sie mit Schweißperlen auf der Stirn aufschreckte. Mit weit aufgerissenen Augen starrte sie aus dem Fenster. Der Airbus flog geradezu auf eine Gewitterfront zu. Sie konnte die Blitze um sich herum zucken sehen. Eine schwarze, zerfledderte Wolke kam ihr unaufhaltsam entgegen, direkt auf ihr Fenster zu. Die Angst bohrte sich wie Nadelstiche in ihren Körper und nahm ihr fast die Luft zum Atmen. Der Aufprall, der kurz danach folgte, ließ ihr Herz einen Moment stillstehen, bevor sie lauthals zu schreien begann. Oliver schreckte in seinem Sitz auf, wie auch die übrigen Passagiere. Martina spürte, wie sie von kräftigen Händen an der Schulter gepackt und geschüttelt wurde. Wie einer der Blitze durchzuckte sie die Berührung ihres Mannes, der sie stirnrunzelnd anstarrte. Mit dem Zeigefinger strich er ihr eine Haarsträhne aus dem Gesicht, das auf ihrer schweißnassen Haut klebte.

„Was ist denn los?“, fragte er besorgt. „Hast Du schlecht geträumt? In einer Stunde werden wir landen und haben dann etwa 3 Stunden Aufenthalt bis zum Weiterflug.“

„Wo ist die Krähe“, wollte Martina wissen. Sie brachte die Worte nur stockend über ihre Lippen.

„Von welcher Krähe sprichst Du?“, entgegnete Oliver nun sichtlich besorgt.

„Na die, die eben gegen das Fenster geknallt ist“, meinte sie und griff sich an ihre trockene Kehle.

„Nichts ist gegen das Fenster geknallt“, meinte Oliver.

„Nur Du hast mit Deinem Schrei alle in Panik versetzt“.

Langsam drehte Martina den Kopf zur Scheibe, hielt ihre Augen aber geschlossen. Sie wagte kaum, diese zu öffnen. Mit aller Kraft befahl sie ihrem Körper dann doch, die Augenlider zu heben.

„Das kann doch nicht wahr sein“, murmelte sie und glaubte, sich vor Aufregung übergeben zu müssen. Sie schloss erneut die Augen und senkte den Kopf. Das Flugzeug folgte ruhig seinem Weg. Das Meer lag blau und still unter ihr und kein Wölkchen huschte an ihrem kleinen Fenster vorbei.

„Die Krähe wird Dir den Weg zeigen“, dachte sie noch, ehe sich die Schwärze um sie legte.

1

Verzweifelt krallte ich mich an dem alten Grenzstein fest, der zwischen den Wurzeln des Buchsbaumes hervorragte. Ich spürte, wie meine Fingernägel bei dem Versuch, mich festzuhalten, brachen. Die aufgeschürften Fingerkuppen registrierte ich gar nicht, da der Strudel in meinem Kopf mich wild mit sich riss. In mir pulsierte ein Summen, das ich zuvor noch nie wahrgenommen hatte. Es kam mir so vor, als hätte sich ein Bienenschwarm in mir eingenistet. Auf einmal war nichts mehr da, wo es sein sollte. Mit einer unglaublichen Wucht drehte sich mein Körper im Kreis – zumindest fühlte es sich so an, bis plötzlich alles finster um mich herum wurde.

Wie lange ich unter dem schützenden Blätterdach des Baumes lag, konnte ich nicht sagen. Eine eisige Kälte drang mir jedenfalls bis auf die Knochen. Mühsam richtete ich mich auf bis ein stechender Schmerz in meinem Kopf mich wieder zu Boden sinken ließ. Vorsichtig öffnete ich die Augen. Ich wagte nicht, mich auch nur einen Millimeter von der Stelle zu bewegen. Mein Blick war verschwommen, doch ich erkannte die Weiden entlang des Flusses, hinter denen die Nagold munter vor sich hinplätscherte. Irgendetwas hatte sich verändert, das konnte ich fühlen. Angestrengt dachte ich nach, obwohl eine tiefe Müdigkeit an meinen Gedanken riss. Schließlich richtete ich mich langsam auf und saß, an den Baumstamm gelehnt, auf der kalten Erde. Wie ein ängstlicher, in eine Ecke getriebener Hase, verharrte ich stumm, ehe ich es wagte, meinen Kopf zu drehen. Nachdenklich zog ich die Augenbrauen zusammen und rief mir den bisherigen Tag ins Gedächtnis zurück. Das kleine Mädchen, das lächelnd neben mir saß und eine schwarze Katze streichelte, die dabei wohlig schnurrte, bemerkte ich nicht. Ich hatte andere Probleme und dachte, dass ich bestimmt durch die Hitze einen Schwächeanfall erlitten hatte. Dann schüttelte es mich, vor lauter Kälte. Mit aller Mühe begann ich, in Gedanken die vergangenen Stunden zu rekonstruieren. Dabei wollten sich meine Augen immer wieder schließen. Ich war so müde, so unglaublich müde.

2

Schon in der Früh war es heiß. Viel zu heiß für die Jahreszeit. 29 Grad zeigte das Thermometer an und das im April. Nachdem ich mir am ersten Schluck Kaffee gleich die Zunge verbrannt hatte und mir daraufhin der Schweiß in kleinen Rinnsalen über den ganzen Körper lief, beschloss ich, mir heute eine Auszeit zu nehmen. Glücklicherweise hatte ich keinen Termin in meinem Kalender stehen. Das war der Vorteil der Selbstständigkeit. Ich packte ein kleines Lunchpaket und eine Flasche stilles Wasser in meinen Rucksack und wollte schon das Haus verlassen, als mir die Stimme meiner Wohnungsnachbarin, Frau Steinmetz, schrill in den Ohren dröhnte.

„Franziska“ blaffte sie durch die geschlossene Glastüre, „Du wolltest doch am Wochenende meine Kehrwoche übernehmen. Ich kann mich doch nicht bücken. Nicht einmal die Treppe hast Du gewischt, Mädchen. Franziska? Du bist doch da, ich hör’ Dich doch.“ Regungslos verharrte ich im Flur bis sich das Gebruddel der alten Martha entfernte und ich ihre Tür ins Schloss fallen hörte. Danach machte ich mich auf den Weg in meinen Garten. Das Grundstück, das bereits meinem Urgroßvater gehört hatte, war mir in den letzten Jahren sehr ans Herz gewachsen. Es ist für mich der ruhende Pol im Alltagsstress. Wenn es mir richtig schlecht geht oder an Tagen wie diesem, an dem mich alles nervt, finde ich dort wieder zu mir selbst. Noch vor zehn Jahren sah ich das etwas anders. Da suchte ich förmlich den Trubel um mich herum. Keine Disco konnte laut genug sein, keine Party ohne Alkohol und meinen Erfolg maß ich an den Aufträgen, mit denen ich Managern namhafter Firmen das Geld aus der Tasche zog. Heute, mit 34 Jahren, sehe ich das gelassener. Ich schätze die Stille, das Zwitschern der Sperlinge, die munter auf den Ästen auf und ab hüpfen und freue mich, wenn das Gemüse in meinem Garten sich seinen Weg durch die Erde bahnt. Der Duft der Heckenrosen, die mit dem Buchsbaum, an dessen Stamm ich mich gerade anlehne, verwachsen sind, verströmten heute Vormittag noch einen herrlichen, zarten Duft. Der Sommer war gekommen, wenn auch viel zu früh. Man muss die Jahreszeiten eben nehmen, wie sie fallen. Das sagte heute morgen auch schon der Bäcker zu mir, der vor seinem Laden auf und ab ging und den Leuten auf einem silbernen Tablett kleine Kuchenstücke zum Probieren anbot. Wäre der Bäcker Johann nicht schon über 50, würde ich ihn glatt vom Fleck weg heiraten. Allein schon deshalb, da er mich immer wieder zum Lachen bringt. Sogar dann, wenn der Tag grau und mit dicken Regenwolken verhangen ist. Ich kenne ihn zwar nur in seiner schwarz-weiß-karierten Hose und der immer leuchtend weißen Bäckerskutte, doch ich stelle ihn mir als recht attraktiven Mann vor, mit seinem grauen, dichten Haar. Was solls. Männer sind ein Thema für sich. Die Heckenrosen rieche ich im Moment nicht mehr. Auch die warme Luft und das Summen der Bienen, das sich eben noch so herrlich mit dem Flüstern des Windes verwoben hatte, ist dieser seltsamen Kälte gewichen. Auch die Blüten der Obstbäume erkenne ich nicht. Ich sehe überhaupt keine Bäume mehr. Meine Sehkraft ist verschwommen und zu allem Übel tränen auch noch meine Augen – wie immer, wenn es kalt ist. Ohne Vorwarnung beginnt jetzt auch noch der Schmerz in meinem Kopf wieder zu pochen. Ein immer stärker werdendes Unbehagen läuft mir frostig über die Arme. Es ist aber auch wirklich kalt geworden. Ich denke, ich werde einfach noch einen Moment meine Augen schließen. Ich sehe ja eh nichts und habe keine Ahnung, was hier mit mir geschieht. Mein Mund ist trocken, die Lippen fühlen sich aufgesprungen an. Unwillig schüttle ich den Kopf und schlucke. Ich sollte aufstehen und in der Gartenhütte meine Trinkflasche aus dem Rucksack holen. Wäre ich doch nur nicht so müde.

3

Mit angezogenen Beinen saß Jakob am Wegesrand und kratzte mit einem Stöckchen das Moos aus den Fugen der Pflastersteine. Immer wieder huschte sein Blick zum Körper der Frau und verfing sich darin, da sie nur mit einem dünnen Unterkleid bedeckt unter einem Buchsbaum schlief. Sie trug keine Haube. Ihre rotbraunen Locken kringelten sich verführerisch vor ihrem Gesicht. Vorhin hatte er an ihr gerochen. Sie verströmte einen betörenden Duft nach Flieder. Um sie nicht zu erschrecken, falls sie gerade aufwachen sollte, setzte er sich ein paar Meter von ihr entfernt wieder ins Gras und beschäftigte sich mit dem grünen Belag des Weges. Plötzlich kam ihm etwas in den Sinn. Konnte es sein, dass Gott ihn vielleicht auf die Probe stellen wollte? Möglicherweise hatte der Herr dieses unglaublich schöne Geschöpf gesandt um zu sehen, ob er dem Fleisch dieses Weibes widerstehen konnte. Natürlich war das nur ein spontaner Gedanke. Ein Schauer durchfuhr ihn als er sich dabei ertappte, wie er die weiblichen Kurven, die sich unter dem dünnen, seidenen Stoff deutlich abzeichneten, betrachtete. Er kräuselte seine Stirn und starrte auf die Brüste. Oh, die waren so schön. Durch die kalte Luft gereizt, traten die Brustwarzen der Frau sichtbar hervor. Was hatte dieses Weibsbild sich nur dabei gedacht, in einem Hauch von Nichts durch die Gegend zu laufen und sich dann auch noch am Wegesrand entlang des Flusses unter einen Baum zu legen. Erst einmal hatte Jakob bei einem Tuchhändler in Pforzheim so einen dünnen Stoff gesehen. Seide, hatte dieser Mann dieses edle Gewebe genannt. Es käme von ganz weit her. Von wo genau, hatte Jakob schon längst wieder vergessen. Mit dem groben Leinenstoff, den er und seine Familie woben, hatte diese Seide jedenfalls nichts zu tun. War es eine Sünde, die Schatten unter diesem feinen Unterkleid zu betrachten? Zu gerne würde er den Stoff etwas anheben und darunterschielen. Der Anblick der Schlafenden erregte ihn. Jakob spürte, wie sein Unterleib sich anspannte.

„Herrgott,“ sagte er flüsternd, „wenn ich nur wüsste, ob es ein Vergehen an Gott ist, diese Frau zu berühren“.

Ein rosiges Glühen bedeckte sein Antlitz als er entgegen aller Vernunft auf den Knien rutschend, zu ihr kroch. Jakob legte sich neben ihr nieder und schmiegte sich eng an dieses zauberhafte Wesen, das er noch nie gesehen hatte. Mit seinem dichten Umhang bedeckte er sich und die fremde Frau und platzierte seinen Kopf an ihrer Halsbeuge. Bald schon fühlte er die Wärme, die sich ihre Körper gegenseitig spendeten. Die göttliche Prüfung, falls es denn eine war, hatte er verloren.

4

In der Nacht hatte es ein wenig geschneit. Ein kalter Wind ließ die Blätter der Weiden, entlang der Nagold, rauschen. Als Franziska die Augen aufschlug, lähmte sie für einen Moment die Fassungslosigkeit. Geräuschvoll atmete sie die eisige Luft ein und schüttelte sich, um einen klaren Kopf zu bekommen. Mitten auf dem Weg stand ein großer, zottliger Hund. Er hob den Kopf und schnupperte in ihre Richtung. Über dem Fluss hingen dicke Nebelschwaden, die sich nur ganz langsam aufzulösen begannen. Franziska kannte die Gegend, gleichzeitig war sie ihr aber auch fremd. Den gepflasterten Weg zu ihrer Rechten hatte sie noch nie gesehen. Mit Sorgenfalten im Gesicht saß sie auf ihrem Gartengrundstück unter dem Buchsbaum, der nicht einmal mit der Hälfte seiner eigentlichen Größe prahlte. Die Obstbäume, die Ihr Ur-Ur-Großvater gepflanzt hatte, die Gartenhütte, die ihr Vater selbst zusammengezimmert hatte und auch der Gartenzaun waren einfach verschwunden. Die junge Frau saß auf einer frostigen Wiese am Wegesrand und wurde beobachtet von einem braunen Hund mit grauer Schnauze. Das Tier stand einfach nur da und starrte sie aus etwa drei Meter Entfernung an. Eine dünne Schneeschicht bedeckte das Gras. Franziska verstand überhaupt nichts mehr, erst recht nicht, weshalb unter der Decke, die um ihren Körper gespannt war, ein Mann schlief. Dieser begann sich zu bewegen und Franziska erstarrte, als er sich aus dem Wollstoff herausschälte und sie schelmisch anschmunzelte. Die Verlegenheit stand ihm ins Gesicht geschrieben, doch Franziskas Hals war wie zugeschnürt. Sie war nicht imstande, auch nur ein Wort zu sagen. So etwas war ihr noch nie passiert.

„Ihr müsst Euch nicht vor mir fürchten“ flüsterte der Fremde, der seinen Leib an ihre Brust drückte und mehr auf ihr lag, als dass er neben ihr saß.

„Muss ich das nicht?“ erwiderte Franziska, da ihr gerade nichts Besseres einfiel und der dunkelblonde Haarschopf auch schon wieder unter dem dichten Stoff verschwand. Inzwischen hatte der Hund sich auf die Pflastersteine gelegt. Sein Kopf ruhte auf den Vorderpfoten, doch er beobachtete das Geschehen noch immer. Franziskas Gedanken kreisten, wie ein Karussell auf dem Jahrmarkt. Um nicht völlig verrückt zu werden, sprach sie zu dem Hund:

„Ich habe mich noch nie so gefürchtet, weißt Du das? Einiges habe ich in meinem Leben schon durchmachen müssen, das ich nichteinmal meinem Feind wünsche. Bist Du mein Feind oder mein Freund?“

Der Hund musterte sie weiterhin ohne den Kopf zu bewegen, als höre er aufmerksam zu.

„Weißt Du, jeden Morgen, wenn ich in den Spiegel sehe, blicke ich in die Augen meiner Mutter und lächle das Spiegelbild mit dem Mund meines Vaters an. Meine Eltern sind in mir lebendig. So hat es zumindest meine Psychologin zu mir gesagt. Meine Eltern würden beschützend ihre Hände um mich legen, hat sie gesagt. Sie sind nämlich beide bei einem Flugzeugabsturz um’s Leben gekommen. Es war ihr erster und zugleich letzter Flug in einen Urlaub, der ihre Silberhochzeit zu einem besonderen Erlebnis hätte werden lassen sollen. Mit viel schwarzem Humor war es das ja dann auch. Hörst Du mich noch?“ fragte Franziska den Hund, der sich inzwischen aufgesetzt hatte. „Zum Glück war ich damals schon über 18 Jahre alt und musste nicht auch noch ins Heim. Hast Du ein Zuhause?“

Grübelnd beobachtete Franziska das braune Tier, das aufmerksam seine Ohren spitzte und den Kopf schief legte. Was hatte das alles zu bedeuten? Wer war der Kerl, der sich wohlig an ihren Körper schmiegte? Franziska glaubte, allmählich verrückt zu werden. Sie wusste nicht einmal genau, wo sie war. Ihr Garten sah einfach nicht mehr aus, wie ein Garten. Eher glich er einer Wiese, durch die ein gepflasterter Weg verlief. Die Wohnhäuser rechts und links ihres Grundstückes waren verschwunden. Auch war kein Straßenlärm zu hören. Es war einfach ruhig bis auf das Gezanke zweier Amseln, die sich im Schnee um einen Wurm stritten.

In Franziskas Gedanken kreisten unterdessen zwei Dinge: ihr Auto und der Mann, dessen warmer Körper ein Kribbeln auf ihrer Haut verursachte, das qualvoll und atemberaubend zugleich war. Ein unwillkommener Schauer huschte über ihren Rücken, als sie seinen Atem an ihrer Halsbeuge spürte. Sie versuchte, die warmen Ströme zu ignorieren, hatte allerdings keinen Erfolg damit. Franziskas Sinne genossen das wohlige Gefühl. Vorsichtig schob sie den Schlafenden ein Stück von sich weg. Dabei achtete sie darauf, ihn nicht aufzuwecken. Ihr Blick heftete sich an seine gerade Nase und wanderte dann zu seinem Mund. Sie starrte regelrecht auf die vollen Lippen und konnte sich kaum mehr davon lösen. Von der Kälte merkte sie in dem Moment gar nichts mehr. Es war sonderbar, dass es so kalt sein konnte und dennoch eine Hitze in ihr aufstieg. Und das einzig und allein durch das Betrachten dieses Mannes. Vielleicht betäubte die Kälte auch ihren Geist. Anders konnte sie sich dieses außergewöhnliche Ereignis fast nicht mehr erklären. In dem Moment, als sie sich unter der Wolldecke hervorwand, hob der Hund seinen Kopf und richtete sich auf. Gott sei Dank kam er nicht näher. Franziska erhob sich und streckte ihre Glieder. Dabei entdeckte sie ein paar Meter entfernt vom Buchsbaum, genau genommen war dieser nur noch ein Buchsstrauch, ihren Rucksack. Froh darüber, ihr Bündel zu sehen, stürzte sie darauf zu und riss es wie ein wildes Tier an sich. Sie fand ein paar Socken und feste Schuhe. Auch das Handy war noch da, leider hatte sie keinen Empfang. Franziska seufzte und kramte zwischen ihrem Vesper weiter nach dem Autoschlüssel. Sie wollte jetzt nur noch nach Hause. Als sie den Schlüsselbund endlich mit ihren Fingerspitzen ertastete, hielt sie ihn mit der Hand fest umschlossen und marschierte über die Wiese in Richtung Straße. Dort hatte sie ihr Auto wie üblich in einer kleinen Haltebucht abgestellt. Sie drehte sich noch einmal zu dem schlafenden Mann um und sah den braunen Hund eng an den Fremden gekuschelt. Ihr Herz wurde weich bei diesem Anblick und sie bedachte beide mit einem liebevollen Lächeln.

„Das Ganze ist ja so was von verrückt“ murmelte sie vor sich hin und schüttelte bekräftigend den Kopf. Ein schwacher Sonnenstrahl bahnte sich seinen Weg durch die letzten Nebelschwaden. Die dünne Schneedecke verlor den Kampf mit der Sonne und war schon bald nicht mehr, als ein paar Wassertropfen.

5

Jakobs Herz machte einen Sprung. Sein Hals zog sich so zusammen, dass kein Wort seiner Kehle entrinnen konnte. Niemals hatte jemand so viele Emotionen in ihm geweckt, wie diese fremde Frau. Überwältigt ließ er es zu, dass sie ihren heißen Atem an sein Ohr bließ. Die Sehnsucht in seinem Herzen war so groß, dass er nicht wagte, auch nur mit einem Auge zu blinzeln. Seine Lippen verzogen sich zu einem sanften Lächeln. Gott möge ihn dafür bestrafen, dachte er, doch diese Frau raubte ihm den Verstand. Sein Körper erzitterte bei der bloßen Vorstellung, wie sie ihn zärtlich mit der Zunge liebkoste. Er schmiegte sich noch enger an sie, vom Hunger nach ihrer Liebe innerlich zerfressen. Er sehnte sich so sehr nach ihrer Wärme, dass fast sein Herz zu schlagen aussetzte. Bei Maria, der Mutter Gottes, so hatte bisher noch kein Mädchen sein Innerstes berührt. Jakob bemühte sich, nicht in Panik zu verfallen, als er ihren Körper auf sich spürte. Er fühlte sich leicht, fast schwebend und bemühte sich konzentriert ein- und auszuatmen. Er hätte schwören können, dass ihr seidiges Haar gestern nach Flieder geduftet hatte. Jetzt roch es nach abgestandener Luft und Dreck. Oder bildete er sich das nur ein?

„Barmherziger Gott, ich will nicht undankbar sein“ sprach er im stillen Gebet und entließ einen tiefen Seufzer. Seine Lippen öffneten sich leicht und sein Gesichtsausdruck wurde ernst. Er wollte ihre Berührung erwidern und öffnete die Augen. Vor lauter Abscheu schreckte er in die Höhe und schlug hart mit dem Kopf gegen den Stamm des Buchses. Er schämte sich für seine Gedanken und schlug einen lauten Fluch aus. Wie hypnotisiert starrte er in die treuen, braunen Augen seines Hundes.

6

Der Boden rutschte mir fast unter den Beinen weg. Ich sah nur noch Grün, das ineinanderfloss, wie auf der Farbpalette eines Malers, gesprenkelt mit etwas Braun. Baumstämme, Felsen und Tannen verschwammen zu einem einzigen Brei. Die Straße, auf der ich noch vorhin von Pforzheim aus hierhergefahren war, war nur noch ein schmaler, steiniger Fußweg.

„Wo verdammt noch mal bin ich hier und wo um Himmels Willen ist mein Auto“ schrie ich verzweifelt in die Abgeschiedenheit einer Landschaft, an der mir zwar irgendetwas vertraut schien, mir gleichzeitig aber auch alles so fremd war. Die Felswand hatte ich schon einmal gesehen, da war ich mir ziemlich sicher. Ich kramte angestrengt in sämtlichen Windungen meines Gehirns, bis es mir wie Schuppen von den Augen fiel.

„Das alte Foto“ japste ich, „das Foto von meiner Uroma.“

Ganz deutlich sah ich ein Bild vor mir, auf dem meine Urgroßmutter mit ihren Cousinen abgebildet war. Im Hintergrund war ein Steinbruch zu erkennen, der dieser Felswand verdammt ähnlich sah. Das Foto wurde vor vielen Jahrzehnten hier in der Nähe aufgenommen – das hatte meine Mutter jedenfalls immer gesagt, wenn ich als kleines Mädchen mit ihr zusammen die alten Fotoalben durchgeblättert hatte. Tränen begannen mir die Sicht zu verschleiern.