Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Kampa Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: Kampa Salon

- Sprache: Deutsch

In ihren letzten Lebensjahren hat Irmgard Keun Freunden und Bekannten am Telefon aus ihrer Autobiographie vorgelesen. »Kein Anschluss unter dieser Nummer« sollte sie heißen. Nach ihrem Tod im Mai 1982 fand sich davon allerdings keine einzige Zeile - Keun hatte druckreife Passagen eines Buchs improvisiert, das nie geschrieben wurde. Schon früh zeigte sich Keuns Phantasie nicht nur in ihren Texten, sondern auch im Erzählen über sich selbst. Bei Erscheinen ihres ersten Romans Gilgi, eine von uns, mit dem Keun 1931 über Nacht berühmt wurde, machte sie sich fünf Jahre jünger - so jung wie ihre Protagonistin. 1940 nutzte sie eine Falschmeldung über ihren Selbstmord im Daily Telegraph und kehrte unter neuem Namen aus dem niederländischen Exil nach Deutschland zurück. Nach dem Krieg interessierte sich niemand mehr für die Starautorin der Weimarer Republik. Keun lebte verarmt und schwer alkoholkrank in den Ruinen ihres Elternhauses in Köln. Erst 1977 wurde sie wiederentdeckt. Literaturwissenschaftler, Schriftsteller und Journalisten rissen sich nun darum,sie zu interviewen. Die bis zu Keuns Tod entstandenen Gespräche, die hier zum ersten Mal in Buchform erscheinen, beweisen, dass sie nichts von ihrem Witz, ihrer Fabulierfreude und ihrem Scharfblick verloren hatte. Sie sind im eigentlichen Sinne ihr letztes Buch.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 159

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

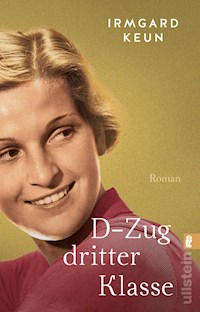

Irmgard Keun

Kein Anschluss unter dieser Nummer

Gespräche statt einer Autobiographie

Herausgegeben von Heinrich Detering und Beate Kennedy

Kampa

Ursula Krechel Begegnung mit Irmgard Keun

1977/2017

Die Schriftstellerin Ursula Krechel (geb. 1947) war eine der Ersten, die Irmgard Keun nach den Jahren der fast vollständigen Vergessenheit wieder aufsuchten – und das hieß 1977 zunächst ganz buchstäblich: sich auf die Suche nach ihr machten. Ursula Krechel hat von diesem Besuch und von ihrer neuerlichen Lektüre von Keuns Romanen und Erzählungen zunächst damals in einem Essay in einer Literaturzeitschrift und dann erneut im Begleitessay zur Ausgabe sämtlicher Werke Keuns 2017 berichtet:

Ich wollte Irmgard Keun, die offenbar irgendwo im Verborgenen lebte, finden. Beharrlichkeit war vonnöten. Der Theaterkritiker Wilhelm Unger und der Germanist Hans-Gert Roloff halfen. Und dann, am 18. April 1977, so entnehme ich es einem alten Kalender, stand ich ihr gegenüber. Sie war eine neue Mieterin in diesem Apartmenthaus in der Kölner Südstadt. Ihr Anmeldungsformular datierte vom 5. April 1977. In der Spalte »Ständiger Wohnsitz« hatte sie einen langen, kühnen Gedankenstrich gemacht. In die Spalte »In Köln tätig bei« hatte sie selbstbewusst und falsch »Verlag Kiepenheuer Witsch« geschrieben. Von einem Kontakt zu dem Verlag, in dem Heinrich Böll veröffentlichte, ist nichts bekannt. Ein großes Tonbandgerät stand dann im nüchternen Raum mit den zusammengewürfelten Möbelstücken zwischen uns.

Die folgenden Gesprächsausschnitte stammen aus Ursula Krechels noch 1979 im WDR ausgestrahlten Keun-Interview in der Sendereihe »Am Abend vorgestellt«. Die Zwischenkommentare stammen von Ursula Krechel.

Ihnen ist die Bezeichnung »Humoristin« aufgeprägt worden. Was halten Sie von dieser Bezeichnung? Ist sie kränkend, oder mögen Sie sie sogar?

Ich finde sie schmeichelhaft. Ich habe noch keinen guten Humoristen erlebt, der nicht alle Ernsthaftigkeiten und Traurigkeiten des Lebens mit erfasst hätte.

Sie machen sich klein, indem Sie diese Bezeichnung akzeptieren. Glauben Sie nicht, dass der Begriff Humoristin die spätere Wahrnehmung Ihrer Bücher auch behindert hat?

Die Art der Wahrnehmung muss ich anderen überlassen. Ich freue mich, wenn ich Humor in etwas hineinbringen kann. Übrigens ist mein Humor sehr bittere Satire, oft, nicht immer.

Aber es ist eben auch nicht nur Satire. In Ihren ersten Büchern sind die Hauptpersonen junge Frauen, die staunend sehen und staunend versuchen, eine vorgegebene Weltsicht aufzubrechen.

Ich staune weiter.

Hermann Kesten hat sie die »verliebten kleinen Mädchen« genannt und diese als Ihre Lieblingsfiguren bezeichnet, denen später altkluge Kinder folgen.

Ich habe ja nicht nur vom Staunen geschrieben, sondern mich auch mit den Staunenden identifiziert.

Diese jungen Frauen wollen Welt erkennen, sie wollen mehr wissen als …

Das möchte ich auch.

Sie wollen mehr wissen als das, was ihnen durch ihre Vorerfahrung zu Gebote steht. Die Verhältnisse, in die sie hineingeraten, sind größtenteils Halbweltverhältnisse, periphere Verhältnisse am Rande der Gesellschaft.

Nein, sie wandern.

Ich verstehe Sie nicht.

Die peripheren Verhältnisse wandern.

Die Frauen haben sehr enge Beziehungen zu anderen Frauen, die fast so etwas wie Zweckgemeinschaften in der Not sind. Wollen Sie zu diesem Aspekt etwas sagen?

Gern. Wir waren immer Freundinnen, schon in der Schauspielschule. Und damals, es ist lange her, ich war siebzehn, haben wir drei Mädchen, als uns ein Mann gefiel, ihn einfach ausgeknobelt. Wir haben gewürfelt: Wer will ihn haben? Tessi, Anja und ich, Irmgard. Und wer gewann, kriegte ihn; und die anderen haben sich rausgehalten.

So ist es geblieben?

Selbstverständlich.

Eine misslungene Inszenierung. Zwei Rollen prallen aufeinander. Die alte Frau: scheu. Sie hält sich bedeckt. Hat sie jemals ein Interview gegeben? Später wird sie unzählige geben. Haben wir geübt? Die junge Frau: ängstlich bestrebt, nichts falsch zu machen. Heute hieße dies: ergebnisorientiert. Die alte Frau: vom Leben gezeichnet, gebeutelt. Die junge Frau: gespannte Aufmerksamkeit, hinter dem Tonband verschanzt, hungrig auf Altes und neu zu Interpretierendes. Die alte Frau: argwöhnisch, aber auch eine Vertraulichkeit suchend. Die junge Frau: ausgestattet mit philologischem Rüstzeug, ehrgeizig. Irmgard Keun fragt:

Woher haben Sie denn meine Bücher? Ich habe keines mehr davon.

Aus Bibliotheken oder zusammengesucht aus Antiquariaten.

Kann man sie da klauen?

Fassungslosigkeit über eine solche Frage. Die junge Frau hat sich so lange mit der hochkomplex inszenierten Pseudo-Naivität von Keuns Erzählfiguren beschäftigt, der Vielschichtigkeit der Erzählkonstruktionen, dass sie ihr Bild von der Autorin sorgsam getrennt von den Protagonistinnen halten will. Versuchte Nähe.

»… irgendwann einmal werde ich wieder darüber schreiben können.«

Mit Ursula Krechel, 3. September 1977

Ihr erstes Buch war Gilgi, eine von uns, was in der kurzen Zeit eine sehr hohe Auflage erreichte. Das zweite, Das kunstseidene Mädchen, erschien 1932 und später noch mal. In dem Emigrantenbuch Nach Mitternacht sind die Hauptpersonen junge Frauen, die mit einer Perspektive des Staunens in die Welt gehen und staunend alles um sie herum wahrnehmen. Auch später haben Sie diese Perspektive des Staunens durchgehalten. Hat das etwas mit Ihrer Sicht von Humor zu tun? Hat es etwas mit einer weiblichen Sicht zu tun?

Da ich Frau bin, kenn ich keine männliche Sicht. Aber staunen tu ich immer noch.

Aber Sie identifizieren sich in Ferdinand gerade mit einem Mann, der mit den herrschenden Verhältnissen nicht gut zurande kommt, also keinem herrschenden Mann, sondern eben einem Außenseiter-Mann.

Ich bin ja selbst Außenseiter. Und es würde mir schwerfallen, mich mit jemand zu identifizieren, der nicht Außenseiter wär.

1950 erschien Ferdinand, der Mann mit dem freundlichen Herzen; das nächste Buch kam 1957, ein Buch, das aus kleinen Feuilletons bestand [Wenn wir alle gut wären] … Warum diese lange Pause dazwischen? Ist die Perspektive des Staunens in den fünfziger Jahren irgendwann inadäquat geworden?

Nein … Es war ganz privat … Ich hatte mit Kind, Eltern und mir selbst zu tun. Und mit vielem, sehr vielem, das mir wichtiger war als Schreiben. Ich wusste ja: Es sammelt sich, und irgendwann einmal werde ich wieder darüber schreiben können. Heute kann ich’s.

Haben Sie das damals als einen Druck empfunden, das, was Ihnen so wichtig war, nicht aufschreiben zu können, nicht aufschreiben zu wollen? War da ein ständiger Druck in dieser Zeit?

Nein! Nein, nein, nein! Gar nicht. Ich lebte ja. Ich lebte ja für andere auch. Wenn ich für andere lebe, lebe ich auch für mich selbst.

Es sind dabei sehr viele Jahre, sehr viele Jahre Ihres Lebens verstrichen. Zunächst in der Emigration beschreiben Sie den Zeitpunkt, wo Sie nicht mehr über das faschistische Deutschland schreiben konnten, weil Sie keine Beziehung mehr dazu hatten. Und über die Emigration zu schreiben, brachte eben andere Schwierigkeiten. Dann haben Sie fünf Jahre illegal, von 1940 bis 1945, wieder in Deutschland gelebt …

Ja.

Und dann kam wieder eine sehr lange Pause, in der immer Dinge, die nicht aus Ihnen kamen, Ihnen die Lust und die Möglichkeiten zum Schreiben genommen haben …

Nein. Die Lust zum Schreiben war vorhanden. Die Lust am Lebenbleiben, lebendig am Leben zu bleiben – die war stärker.

Sodass das Nichtschreiben für Sie auch ein Sichwehren gegen das Totwerden, lebendig Totwerden war?

Nein. Nein, da irren Sie. Ich habe nie meinen einzigen Lebenszweck im Schreiben gesehen.

Als was betrachten Sie denn Ihre Bücher, oder die literarische Arbeit?

Das überlasse ich anderen.

Wir sprachen über die fünfziger Jahre und dass es zwischen 1950 und 1957 eine große Lücke gibt, in der kein Buch von Ihnen erschien. Ist das Mitteilungsbedürfnis in der Zeit versiegt, hat es sich auf andere Gebiete verlagert?

Nein, ich hörte lieber zu. Mein Mitteilungsbedürfnis war doch versiegt … Sie haben recht, was heißt hier schon »versiegt«? »Sieg«? Was ist »Sieg«? Was heißt »versiegt«? Mein Anhörungsbedürfnis war stärker geworden. Und ich freu mich heute darüber. Und es gibt so viele, die Gutes schreiben, die vielleicht Besseres schreiben als ich.

Hat Sie das damals belastet, oder war das gar keine Entscheidung, sondern ist einfach so geworden?

Ich habe mich nie … von etwas oder von jemandem … bestimmen lassen. Noch nicht mal von mir selbst. Jetzt hab ich wieder Lust.

Hat es einen auslösenden Moment gegeben – dass Sie wieder Lust zu Dingen bekommen haben?

Ich führe es … darauf zurück, dass ich eine selbstgewollte Isolation aufgegeben habe.

Was hat die selbstgewollte Isolation mit dem »Anhörungsbedürfnis« zu tun, wie Sie es eben genannt haben? Meinen Sie mit der »Isolation« eine Isolation von dem, was man so Kulturbetrieb nennt?

Nein. Gar nicht. Das hat nur mit mir zu tun. Und mit anderen Menschen. Ich wollte andere Menschen hören. Vielleicht wollte ich mich selbst los sein, indem ich nur andere hörte.

»Ich war nie mein Typ.«

Mit Jürgen Serke, 1977

Für seine Reihe »Die verbrannten Dichter« führte der Stern-Journalist Jürgen Serke 1977 ein Gespräch mit Irmgard Keun, das in seinem Artikel teils wiedergegeben, teils referiert wird. Da weite Passagen des Textes eher Montagen aus eigenem Text, Roman-Zitaten und Gesprächsparaphrasen darstellen, beschränkt sich der folgende Auszug auf ein Gespräch über Keuns Kindheit und Jugend und ihre literarischen Anfänge.

Irmgard Keun kam in Berlin zur Welt 1910. Ihr Vater war Fabrikant. Ein gebildeter Mann, der neun Sprachen sprach. Als die Tochter acht war, zog die Familie nach Köln. Dort leitete der Vater eine Ölraffinerie. Die Eltern ließen ihr alle Freiheiten. Die Ferien verbrachte sie Jahr für Jahr im belgischen Ostende. Am Meer fühlte sie sich wohl.

Irmgard Keun heute: Ich liebe diese großen Flächen. Ein Gebirge zerquetscht mich. Ich habe nie das Bedürfnis gehabt, ein Edelweiß zu pflücken.

Sie wuchs mit Kindermädchen und privaten Sprachlehrerinnen auf. Sie hat noch immer das Wort ihres Vaters im Gehör: In einem fremden Land musst du wenigstens ein paar Worte verstehen und sprechen können. Zumindest Bitte und Danke und dazu ein unanständiges Wort. Dann kommst du zurecht.

Auf den Bruder war Irmgard Keun eifersüchtig. Er war fünf Jahre jünger als sie: Als mein Bruder zur Welt kam, bin ich in den Garten gegangen, habe eine Schippe genommen und habe geschaufelt. Ich wollte mir mein eigenes Grab graben. Ich wollte nicht mehr leben. Und dann habe ich plötzlich vergessen, warum ich grub. Ich stand ganz fasziniert vor den Steinen, die ich bei meiner Arbeit umgekehrt hatte, und ich sah, wie es da wimmelte von Leben. Ich sah lauter kleine Tiere. Die beobachtete ich und vergaß völlig dieses widerwärtige Lebewesen, das meine Mutter in der Wohnung zur Welt brachte.

Später spielte sie den Hüter ihres Bruders. Sie ging mit ihm in den Kölner Stadtwald. Er kletterte auf einen Baum. Da kam der Stadtwaldwärter: Ich versuchte, meinem Bruder runterzuhelfen. Ich hätte es auch geschafft. Da schlug der Wärter ihm einfach auf den Kopf, weil das Klettern verboten war. Die neunjährige Irmgard Keun reagierte mit Empörung: Das werden Sie büßen. Sie bekam eine Ohrfeige. Das Mädchen: Das werden Sie noch mehr büßen. Sie ging mit dem Bruder an der Hand zur Polizeistation und erstattete Anzeige. Die Beamten protokollierten. Dann brachten sie die beiden Kinder nach Hause. Es kam zur Gerichtsverhandlung. Der Stadtwaldwärter wurde verurteilt, und er wurde entlassen. Der Richter sagte in seiner Urteilsbegründung: »Dieses Mädchen ist von nicht zu widerlegender Glaubwürdigkeit.«

In Köln besuchte Irmgard Keun mit sechzehn die Schauspielschule. Als Schauspielerin sah sie sehr schnell die Grenze ihrer Möglichkeiten. Am Hamburger Thalia Theater bekam sie ihre ersten Rollen in Stücken für Kinder: Ich engelte durch die Gegend. In Greifswald spielte sie die »Salondame«. Aber ich war überhaupt nicht zufrieden mit mir, erinnert sie sich. Sie war eine Schönheit. Irmgard Keun sagt: Ich war nie mein Typ.

Daheim bei ihren Eltern in Köln besuchte sie eine Veranstaltung Alfred Döblins, der aus seinem noch nicht veröffentlichten Roman Berlin Alexanderplatz vorlas.

Irmgard Keun: Als er fertig war, stand ich auf, ging einfach zu ihm und sagte, was man so sagt: »Danke schön, es hat mir so gut gefallen.« Ich guckte ihn so an, und er guckte mich an. Er zu mir: »Ich bin jetzt zum Abendbrotessen eingeladen. Ich möchte lieber mit Ihnen essen.« Ich zu ihm: »Da haben Sie vollkommen recht.« Er zu mir: »Machen wir schnell, dass wir hier fortkommen.« Ich zu ihm: »Brauchen Sie nicht noch Geld?« Er zu mir: »Das hol ich mir später.«

Die beiden verschwanden ganz schnell im Kölner »Schwerthof«: Da redeten wir uns dusselig und lahm. Er war so verschmitzt linkisch. An jenem Abend sagte Döblin zu Irmgard Keun: Jetzt bleibe ich auch morgen noch in Köln. Döblin blieb auch noch übermorgen. Die Veranstalter des Leseabends suchten ihn vergeblich. Und seine Frau Erna auch. Döblin schlug vor, dass ihm Irmgard Keun die Kölner Altstadt zeigte. Und die Achtzehnjährige schlug vor, nicht normale Wege zu beschreiten: Man soll sich nicht in eine Stadt hineindrängeln. Man soll immer über eine Brücke gehen und langsam in die Stadt schauen. So gingen beide über die Hohenzollernbrücke auf die alten Häuser zu. Als sich Alfred Döblin von der jungen Schauspielerin trennte, sagte er: Wenn Sie nur halb so gut schreiben, wie Sie sprechen, erzählen und beobachten, dann werden Sie die beste Schriftstellerin, die Deutschland je gehabt hat.

[…]

Die Verbindung zu Döblin riss nach der ersten Begegnung in Köln nicht ab. Er schrieb ihr Briefe, und sie besuchte ihn in Berlin. In ihr rumorte Döblins Satz: Schreiben Sie ein Buch! Und sie schrieb Gilgi, eine von uns. Irmgard Keun heute: Als ich fertig war, setzte ich mich in Köln in den Zug und fuhr nach Berlin. Ich war jenseits sämtlicher Hemmungen. Ich war überzeugt, den besten Roman geschrieben zu haben. An mein Alter dachte ich nicht. Ich war ja uralt von jeher. Ich nahm mir ein Zimmer im Christlichen Hospiz in der Meinekestraße und dachte nach: Was nu? Ich dachte ein paar Tage. Mein Geld reichte nicht. Ich telegraphierte nach Köln. Ich wartete, ging zur Post, wartete, nichts. Da hat mir der Schalterbeamte aus seiner eigenen Tasche hundert Mark geliehen.

Die Hilfe dieses wildfremden Mannes hat sich ihr eingeprägt. In den so schlimmen Situationen nach 1933 hat es immer wieder Menschen gegeben, die ihr – auch und gerade in Deutschland – aus der Patsche geholfen haben. Irmgard Keun: Das ist das Merkwürdige in meinem Leben: Das Gute hat sich bei mir stärker eingegraben als das Schlechte.

In ihrem Hotelzimmer nahm sie das Telefon in die Hand und suchte nach dem erstbesten Verlag, dem sie ihr Romanmanuskript anbieten könne. Das war der Universitas-Verlag, gleich um die Ecke, in der Tauentzienstraße. Dort ging sie hin. Völlig von sich überzeugt.

Sie verschaffte sich Einlass ins Zimmer des Verlegers Wolfgang Krüger. Der blinzelte sie an und wurde leutselig: Ich bin mal zur See gefahren. Irmgard Keun: Dann müssen Sie ein guter Verleger sein. Ich habe hier ein Manuskript von mir und wünsche bis spätestens übermorgen Antwort. Am nächsten Morgen schob ihr die Wirtin einen Brief durch die Türritze. Sie las: Bitte sofort kommen und Vertrag machen. Wolfgang Krüger. Sie kam sofort. Krüger empfing sie mit den Worten: Wir haben die ganze Nacht gelesen. Sind Sie zufrieden? Und ironisch fügte er hinzu: Der Klofrau haben wir das Manuskript auch zum Lesen gegeben. Und die war entscheidend. Wir drucken es.

»Und ich war ja auch mitten in die Politik hineingemengt.«

Mit Kyra Stromberg, 1979

Die Literaturwissenschaftlerin, Schriftstellerin und Übersetzerin – unter anderem Biographin von Djuna Barnes, Zelda Fitzgerald und F. Scott Fitzgerald – Kyra Stromberg (1916–2006) interviewte Irmgard Keun 1979 für die WDR-Sendereihe »Das Gespräch«.

Die Darstellung des Prostituiertenmilieus in Gilgi, eine von uns ist so glaubwürdig, dass man sich fragt, ob Sie darin gelebt haben oder Freunde hatten.

Ach, da hatt ich viele Bekannte … also da bin ich mit einer Freundin, Anja Schawinski, wir gingen da jeden Vormittag gingen wir dahin, wir streunten durch Köln, landeten dann unten in diesen Rheingassen und … ja … da ergaben sich Kontakte … mit den … mit den Nutten, und die waren sehr nett, und einmal hat mich so ’n Zuhälter … hat mich sogar also ’n Stück gebracht und gesagt: »Weiter will ich nicht mitgehen, das macht keinen guten Eindruck.« Also die waren sehr höflich. Und als ich einmal nach Deutz wollte, also ich ging immer so gern über Brücken und von den Brücken zurück in die Stadt, um sie richtig zu sehen und … noch romantisch, da hat sie gerade achthundert Mark bekommen: »Die will ich nicht mitnehmen, sonst geb ich sie aus, die hol ich morgen wieder ab«, und das wurde alles so artig und nett besorgt also – auf die konnt ich mich verlassen. Besser als auf die Polizei.

Sie selber kommen aus einem normalen gutbürgerlichen Milieu …

Ja. Ja.

Und hat man Sie so laufen lassen?

Ich lief einfach.

Aber da gibt’s doch auch manchmal elterliche Proteste …

Die wussten gar nicht, wo ich hinging. Natürlich gelesen haben sie’s dann.

Aber sie haben ja auch gemerkt, dass Sie nicht immer artig am Schulpult saßen und fein Ihre Schularbeiten machten. Ich meine, Sie müssen ja wahnsinnig jung gewesen sein, als Sie das alles geschrieben haben?

Ja.

Das ist ja ungewöhnlich. Da haben Sie gewiss noch zu Hause gelebt?

Ja, da hab ich zu Hause gelebt.

Waren die Eltern tolerant, im Allgemeinen?

Ach ja, das waren sie, irgendwie … Also denen blieb auch nichts anderes übrig. Doch, sie waren sehr tolerant.

Hatten Sie Vorstellungen davon, was Ihr Leben eigentlich sein sollte? Haben Sie wählen können?

Nein. Ich bin erst zur Schauspielschule gegangen und wollte irgendwas mit Theater machen. War dann am Hamburger Thalia Theater, danach in Greifswald …

Und was hat Sie davon abgebracht? Der stärkere Drang zu schreiben?

Nein, noch nicht mal … Sondern ich hätte mehr Dramaturgie oder Regie oder so etwas gemacht und wusste nicht recht, wie ich da rankommen sollte und so … Na, mein Talent hab ich nicht sonderlich hoch eingeschätzt. Meistens war ich Weihnachtsengel.

Das ist natürlich für eine Bühnenlaufbahn ein bisschen wenig.

Damals gab es noch kein Nylon, und da waren die Flügel so schwer.

Aber es ist interessant, wenn Sie sagen, Sie wollten eigentlich mehr Regie …

Ja.

Also ist von vorneherein eher das Lenken von Figuren das gewesen, was Sie wollten?

Wahrscheinlich ja. Ich war … Es war mir nur nicht so bewusst. Und ich schrieb immer. Ich schrieb auch gern. Aber ich verband das mit etwas Lehrerinnenhaftem und dachte, ich würde dann auch so lehrerinnenhaft aussehen, so mit Knötchen und so, und dann so spießig werden … Also Schriftstellerin, das passte mir nicht so recht.

War das eine Hornbrille?

Mehr Nickel.

Aha, mehr Nickel.

Ja.

Damals ist doch dieser junge intellektuelle Frauentyp neu gewesen, in den endenden zwanziger Jahren, nicht mehr so jüngferlich und lehrerinnenhaft …

Nein, aber … die meisten, die ich kennengelernt hab, das waren Männer, Schriftsteller … Alfred Döblin: Damit hat es angefangen. Der hat mich überhaupt ja eigentlich dazu gebracht.

Was war eigentlich die Triebfeder bei allem, was Sie getan haben, wenn Sie das jetzt mit einem Wort sagen sollten?

Das weiß ich nicht.

Das muss ich bezweifeln, dass Sie das nicht wissen. Was war das, was Sie eigentlich zu all diesen Erkundungen trieb?

Ach … Welten kennenzulernen und Menschen kennenzulernen, die meinem eigenen Milieu fremd waren. Ich meine, so die Tantchen mit den Azaleen, die zu Kränzchen kamen – das kannte ich ja nun alles. Dieses bürgerliche Milieu, das lockte mich nicht.

Aber es ist meine Vorstellung, dass diese Generation, die so gerade noch die zwanziger Jahre, wenn auch sehr jung, bewusst mitgekriegt und sich auch bewusst mit ihnen identifiziert hat – dass die eine Eigenschaft gehabt hat, die in diesem Maße die neuen jungen Generationen, die dann gefolgt sind …

Mhm …

… vor allem nach dem Krieg, nicht mehr so sehr gehabt haben: nämlich Neugier. Würde das etwas treffen …?