9,99 €

Mehr erfahren.

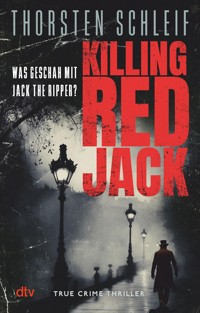

- Herausgeber: dtv

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Ein Fall für Irene Adams und William Berger

- Sprache: Deutsch

Vergiss alles, was du über Jack the Ripper zu wissen glaubst. Killing Red Jack nimmt dich mit: direkt ins Herz des Londoner East End, in den blutigen Herbst des Jahres 1888. Basierend auf originalen Polizeiakten, echten Zeitungsartikeln und modernsten Analysen präsentiert Richter und Krimiautor Thorsten Schleif einen historischen True Crime Thriller, der dich bis zur letzten Seite nicht mehr loslässt. »Ein fesselnder Thriller nach wahren Begebenheiten. Unbedingt lesen!« Alex Beer London, 1888: Die grausamen Morde an Prostituierten erschüttern die Stadt. Irene Adams, selbst Begleitdame für höhere Kreise, kannte zwei der Opfer persönlich. Sie ist fest entschlossen, den Täter auf eigene Faust zu jagen. Hilfe erhält sie von William Berger, dem Leibwächter eines ihrer Klienten. Der schweigsame Kriegsveteran verfügt über die notwendigen Fähigkeiten, um der blutigen Spur des "roten Jack" zu folgen, tief hinein in das tödliche Viertel von Whitechapel. Gemeinsam kommen sie dem dunklen Geheimnis des Rippers immer näher. Doch bald schon stellt sich die Frage: Wer ist der Jäger und wer der Gejagte?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 347

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Über das Buch

London, 1888: Die grausamen Morde an Prostituierten erschüttern die Stadt. Irene Adler, selbst Begleitdame für höhere Kreise, kannte zwei der Opfer persönlich. Sie ist fest entschlossen, den Täter auf eigene Faust zu jagen. Hilfe erhält sie von William Berger, dem Leibwächter eines ihrer Klienten. Der schweigsame Kriegsveteran verfügt über die notwendigen Fähigkeiten, um der blutigen Spur des »roten Jack« zu folgen, tief hinein in das tödliche Viertel von Whitechapel. Gemeinsam kommen sie dem dunklen Geheimnis des Rippers immer näher. Doch bald schon stellt sich die Frage: Wer ist der Jäger und wer der Gejagte?

Killing Red Jack nimmt dich mit: direkt ins Herz des Londoner East End, in den blutigen Herbst des Jahres 1888. Basierend auf originalen Polizeiakten, echten Zeitungsartikeln und modernsten Analysen präsentiert Richter und Krimiautor Thorsten Schleif einen historischen True-Crime-Thriller, der dich bis zur letzten Seite nicht mehr loslässt.

Thorsten Schleif

Killing Red Jack

True Crime Thriller

Für Martha, Mary Ann, Annie, Elizabeth, Catherine und Mary Jane

Prolog

In den langen Nächten, in denen mich die qualvollen Schmerzen, das glühende Stechen hinter meiner Stirn nicht zur Ruhe kommen lassen, irre ich oft durch die Straßen der Hauptstadt des mächtigen Empire. Vorbei an den edlen Villen der Privilegierten mit ihren prächtigen Gärten und prunkvollen Fassaden ebenso wie durch die engen, von Schmutz und Unrat durchzogenen Gassen der Armenviertel. Und ich kenne sie alle besser als meine eigene Westentasche, jede dunkle Ecke, jeden schmalen Durchgang, selbst jede einzelne Route der Constables. Dass meine Suche ausgerechnet im schlimmsten aller Viertel und zur dunkelsten Stunde enden sollte, hätte ich allerdings selbst in einem meiner wahnhaften Fieberträume nie erdacht.

Ich bin es, der über sie kommen wird wie ein Engel des Todes. Ich bin es, den sie fürchten werden. Ich. Und nur ich.

Den Mörder von Whitechapel.

Ich.

Die Bestie des East Ends.

Und nur ich.

Jack the Ripper.

Dienstag, 7. August 1888

0:30 Uhr, George Yard

Vor kaum zehn Minuten sind sie in dem dunklen Hauseingang verschwunden. Der junge Bursche und sie. Sie kommt regelmäßig hierher in den George Yard. Sobald das ohnehin nur spärliche Treppenlicht des Mietshauses eine Stunde vor Mitternacht erlischt, nutzt sie die undurchdringliche Finsternis des Flures für ihre Geschäfte. Martha ist eine erfahrene Prostituierte und weiß, wie man einen Freier schnell zufriedenstellt, sodass er ihr den Lohn von einem halben Penny zahlt. Ich höre ihre Schritte auf dem Boden des dunklen Flures, lang bevor ich die schemenhafte Gestalt im schwachen Licht der Gaslaterne ausmachen kann, die auf der anderen Seite der Straße steht. Sie streicht sich den Rock glatt und zupft an ihrer Jacke. Hinter ihr erscheint die größere Statur des jungen Burschen. Er trägt eine Grenadiersuniform, rückt seinen Gürtel gerade. Die beiden lachen, sprechen kurz miteinander, verabschieden sich. Der Grenadier verschwindet mit schnellen Schritten den George Yard hinunter, biegt um die Ecke der Whitechapel High Street. Das Echo seiner Absätze auf dem Pflaster wird leiser, verklingt schließlich ganz.

Martha schlägt einen anderen Weg ein. Geradewegs läuft sie auf mich zu.

Den Rücken fest an die schmutzigen, rußgeschwärzten Backsteine des Torwegs gepresst, atme ich die milde Nachtluft durch die Nase ein. Es riecht nach Urin und Erbrochenem, der typische Gestank für dieses Viertel im Stadtteil Whitechapel. In dem Torbogen erleichtern sich viele Heimkehrer nach einem Besuch des Two Brewers.

Sie ist nur noch etwa dreißig Schritte entfernt, die Umrisse ihrer Figur werden deutlich, ich erkenne den ausladenden Rock, der die Hüfte betonen soll, und die Haube, die sie auf dem Kopf trägt. Plötzlich zögert sie in ihrem Gang, stockt, hält an. Ich drücke mich fester an die Mauer des Bogens, obwohl das nicht notwendig ist. In der Dunkelheit wird sie mich nicht einmal dann ausmachen können, wenn sie zum Greifen nah ist. Ich spüre, wie mein Herz wieder schneller gegen meinen Brustkorb hämmert und meine Hände zu zittern beginnen. Beinahe wäre mir der lederumwickelte Griff aus den Fingern geglitten. Schließlich läuft sie weiter, kommt näher. Obwohl es der kälteste und feuchteste Sommer ist, an den ich mich erinnern kann, stehen Schweißperlen auf meiner Stirn. Noch fünfzehn Schritte trennen uns. Ich lausche angestrengt in die Dunkelheit, aber außer dem Geräusch, das ihre schief gelaufenen Absätze auf den steinernen Platten des engen Gehwegs machen, ist da nichts. Noch zehn Schritte. Ich kann die Farbe ihrer Haare erkennen, ihr aufgedunsenes Gesicht. Noch fünf. Jetzt tritt zu dem penetranten Geruch menschlicher Ausscheidungen ein schwerer, süßlicher Duft hinzu. Noch zwei. Ich halte den Atem an. Hätte sie eine Chance, sich zu wehren? Oder wäre sie zu überrascht, wenn ich jetzt aus der Dunkelheit hervorspringe, eine Hand auf ihren Mund presse und mit der anderen … Ich atme tief ein und langsam aus, versuche, meinen Herzschlag zu beruhigen. Nicht jetzt. Ich schließe die Augen. Nicht jetzt. Ich zähle in Gedanken, lenke mich ab. Einundzwanzig. Nicht jetzt. Zweiundzwanzig. Ausatmen. Dreiundzwanzig. Langsam öffne ich die Augen. Sie ist an mir vorübergegangen. Sorglos. Jetzt schon zehn Schritte entfernt. Arglos. Fünfzehn. Wehrlos. Zwanzig.

Als ich aus dem Dunkel des Torbogens hervortrete, schlägt mein Herz wieder ruhiger und gleichmäßig. Die Schmerzen in meinem Kopf haben nachgelassen. Aus der Tasche des schwarzen Umhangs ziehe ich mein Taschentuch, tupfe mir den Schweißfilm von Stirn und Wangen, während ich ihr hinterherblicke. Sie wird zurückkehren, das weiß ich. Seit Tagen beobachte ich sie. Sie wird wiederkommen. Heute. In dieser Nacht. Und dann werde ich … Plötzlich, aus den Augenwinkeln, nehme ich eine Bewegung wahr, als würde sich ein Schatten aus dem Eingang des Hauses gegenüber lösen. Wieder halte ich den Atem an, starre in die Dunkelheit und lausche. Ist da jemand? Nein, nur ich. Und nur ich.

Donnerstag, 30. August 1888

22:28 Uhr, Holland Park

Vorsichtig nahm die junge Frau ein Taschentuch und entfernte eine Träne aus dem Augenwinkel, ohne den kunstvoll aufgetragenen Lidschatten zu verwischen. Dann widmete sie sich wieder der Sonntagsausgabe des Daily Star:

… sagte Mary Ann Connelly, bekannt als Pearly Poll, sie habe sie das letzte Mal lebend an der Ecke George Yard in Whitechapel gesehen. Sie seien zusammen in einen Pub gegangen und hätten sich um etwa Viertel vor zwölf getrennt. Hierbei seien sie von zwei Soldaten, einem Private und einem Corporal, begleitet worden, mit denen sie zuvor in mehreren Wirtshäusern getrunken hätten. Das Opfer sei mit dem Private fortgegangen. Danach habe sie sie nie wieder lebend …

Drei Wochen! Und noch immer tappte die Polizei völlig im Dunkeln. Mit einer wütenden Handbewegung wischte sie die Zeitung von dem ausladenden Schminktisch und beäugte kritisch ihr Spiegelbild. Schon auf den ersten Blick ließen die roten, lockigen Haare und die grünen Augen die Heimat ihrer Mutter erkennen, die mit sechzehn Jahren vor einer arrangierten Ehe aus Dublin nach London geflohen war. Die feinen Gesichtszüge aber waren ein Erbe ihres Vaters, eines waschechten Walisers aus Newport, der nach der Chartistenbewegung hierher übergesiedelt war.

Irene Adams hatte das smaragdgrüne, schulterfreie Kleid gewählt. Nicht nur, weil es das Funkeln in ihren Augen unterstrich, sondern auch, weil es das Lieblingskleid von Sir Patrick war, ihres heutigen Geschäftspartners. Sie bevorzugte diesen Ausdruck.

Irene blickte auf die silberne Uhr, die auf dem Kaminsims stand. Noch zwei Minuten. In diesem Augenblick vernahm sie das klappernde Geräusch von Pferdehufen auf dem Pflaster vor dem Garten, der die georgianische Villa von der Straße trennte. Irene huschte zum Fenster ihres Zimmers, das sich im ersten Stock befand, schob einen der Brokatvorhänge zur Seite und blickte durch den Spalt hinunter auf die Straße. Sie erkannte Sir Patricks Droschke, die vor dem Eingang zum Garten gehalten hatte. Doch als sich die Tür des Gefährts öffnete, stieg ein Mann aus, den sie noch nie zuvor gesehen hatte. Kaum hatte der Fremde die Kutsche verlassen, drückte er die Tür wieder ins Schloss und sah sich aufmerksam um, musterte die Villa, den Garten und beide Seiten der Straße. Zuletzt blieb sein Blick auf dem Fenster ruhen, hinter dem sie stand. Und obwohl Irene sicher war, dass er sie durch den winzigen Spalt zwischen den Vorhängen nicht sehen konnte, hatte sie das Gefühl, der Fremde würde sie anstarren. Schließlich öffnete er die Tür der Droschke, ohne die Straße aus dem Blick zu verlieren, und machte einen kleinen Schritt zur Seite. Endlich stieg auch Sir Patrick aus, seinen Gehstock in der einen Hand und ein gutes Dutzend roter Rosen in der anderen.

Sir Patrick entstammte einer angesehenen und reichen Familie aus dem Norden des Landes und gehörte dem Unterhaus an. Seit Irene ihm vor drei Jahren vorgestellt worden war, besuchte er sie regelmäßig, wenn er in London weilte. Er war äußerst großzügig, was Irene selbstverständlich honorierte, indem sie ihm keinen noch so delikaten Wunsch abschlug.

Als die beiden Männer dem Eingang näher kamen, wendete sich Irene vom Fenster ab und überprüfte routiniert das Zimmer. Die beiden bequemen Sessel standen vor dem Kamin, in dem nur eine winzige Flamme brannte. Auf einem kleinen Couchtischchen warteten eine Flasche Champagner und einige Austern. Das Bett war gemacht.

Sie hörte den Klopfer, der gegen die verzierte Eingangstür geschlagen wurde. Mit schnellen Schritten verließ sie den Raum, durchschritt den kleinen Korridor, der zur Haupthalle der Villa führte, und wartete auf dem oberen Treppenabsatz.

Sir Patrick übergab Catherine, dem Hausmädchen, Hut und Spazierstock und trat in die Mitte der Halle. Der andere Mann folgte ihm und sah sich aufmerksam um. Neugierig betrachtete Irene den Fremden. Er musste fast vierzig Jahre alt sein und etwa sechs Fuß groß, von schlanker Statur. Seine wachsamen braunen Augen erinnerten Irene an die eines Wolfes. Die streng gescheitelten dunklen Haare und der kurz geschnittene Schnurrbart verliehen ihm ein militärisches Aussehen. Auf der linken Wange konnte sie eine Narbe erkennen. Im Gegensatz zu Sir Patrick trug er weder Hut noch Gehstock, sein Anzug war schlicht geschnitten, der grobe Stoff allenfalls von durchschnittlicher Qualität.

»Irene, meine Liebe!« Sir Patrick hatte sie entdeckt und ging ihr auf der Treppe entgegen.

»Sir Patrick«, lächelte Irene und neigte elegant den Kopf.

»Ich freue mich ja so, dass Sie Zeit für mich haben«, sagte er und präsentierte die Rosen.

»Ach, wie wunderschön! Aber Sie hätten mir ruhig sagen können, dass Sie einen Freund mitbringen zu unserem … Abend«, schmunzelte Irene und nahm die Blumen entgegen.

»Das ist William Berger«, stellte er den Fremden vor, der ihm einige Treppenstufen gefolgt war.

Der Fremde nickte. Höflich und unfreundlich.

Sie sah zu Sir Patrick und fragte mit gespitzten Lippen: »Und Mr Berger wird die ganze Zeit bei uns sein?«

»Was? Nein … natürlich nicht«, antwortete Sir Patrick etwas verlegen. »Mr Berger ist mein Leibwächter.«

Interessiert kräuselte Irene die Stirn.

»Sind Sie in Gefahr?«

Er seufzte. »Ach, meine Liebe. In der letzten Zeit wird das Klima unserer schönen Stadt zunehmend rauer. Und einige Mitglieder des Unterhauses werden … sagen wir unbeliebter. Ich war leider des Öfteren ganz erheblichen Anfeindungen ausgesetzt.«

»Schrecklich!«, sagte Irene, mehr aus Höflichkeit, denn aus Anteilnahme.

»Bis später, Will«, sagte Sir Patrick und hakte sich bei Irene ein. »Keine Sorge, hier oben bin ich in guten Händen.«

Der Leibwächter schien davon wenig überzeugt. Trotzdem nickte er.

»Wie Sie wünschen. Ich werde an der Droschke auf Sie warten, Sir Patrick.«

»Sie können es sich gern im Salon bequem machen, Mr Berger«, bot Irene an. »Catherine wird Ihnen eine Erfrischung bringen.«

»Nein danke, Ms Adams.« Berger drehte sich herum und ging zum Eingang. Irene hatte das Gefühl, der Fremde bemühte sich gar nicht, seine Verachtung zu verbergen.

»Oh, Ihr Leibwächter scheint Besseres gewohnt zu sein«, sagte Irene zu Sir Patrick und fügte leise, aber doch so laut, dass es der Fremde hören musste, hinzu: »Was sein schlechter Anzug gar nicht vermuten ließe.«

Der Leibwächter stockte kurz, ging dann jedoch weiter und verließ die Villa.

23:30 Uhr, Barnsbury, Bewdly Street 7

Warum ist Vater zu diesen Frauen gegangen? Sie bringen nichts als Unglück in das Leben anderer Menschen. Und ausgerechnet sie werden als die Unglücklichen bezeichnet. Die Unglücklichen. Huren sind sie. Dreckige Huren. Gäbe es sie nicht, wäre Vater am Abend daheimgeblieben. Und Mutter hätte nicht aus Scham und Einsamkeit zur Flasche und diesen Pulvern gegriffen. Sie haben Schuld. Die Unglücklichen. Die Huren. Am Tod meiner Mutter. Und am Tod meines Vaters. Von ihnen hat er die Seuche mitgebracht. Die Franzosenkrankheit, die in ihren schmutzigen Leibern nistet. Zu lange hat es Vater ignoriert. Bis er nicht mehr bei Verstand war. Armer Vater. Ich habe miterlebt, was sie aus ihm gemacht haben. Eine bemitleidenswerte Kreatur, kaum mehr in der Lage, sich selbst anzukleiden. Oder nach Hause zu finden. Dann endlich kam der Tod. Die Unglücklichen haben Schuld. Die Huren. Sie haben ihn verführt. Sie haben ihn krank gemacht. Ihn ermordet. Und niemand bestraft sie dafür. Sie leben weiter. Leben, um mehr Unglück in andere Familien zu bringen. Noch mehr Väter und Mütter zu töten. Aber das werde ich nicht zulassen. Nicht mehr. Nie mehr.

Ich stehe auf und ziehe das feuchte Hemd aus. Der Schweiß läuft über mein Gesicht, die nackte Brust und den Rücken. Wie lange habe ich geschlafen? Eine Stunde oder zwei? Es ist Zeit, ich muss aufbrechen. Es wieder tun. Ich schaue aus dem Fenster. Die Gaslaternen werfen einen matten Schein auf das dunkle Pflaster der menschenleeren Straße. Nur in wenigen Fenstern brennt ein schwaches Licht hinter zugezogenen Vorhängen. Langsam öffne ich die große Lade auf der linken Seite des Schreibtisches. Es ist Zeit.

Freitag, 31. August 1888

0:30 Uhr, Holland Park

Irene saß auf dem samtbezogenen Schemel vor dem großen Spiegel, zog die feinen, seidenen Strümpfe über ihre schlanken Beine und befestigte sie sorgfältig an den Strumpfhaltern des grünen Korsetts. Sir Patrick lag auf dem großen Bett, den rechten Arm entspannt hinter den Nacken gelegt, und sah Irene genießerisch beim Ankleiden zu. Er hatte sein Hemd und die Hose bereits wieder angezogen und lächelte zufrieden.

»Seit wann benötigst du einen Leibwächter?«, fragte Irene, während sie den Unterrock mit einer geschmeidigen Bewegung überstreifte. Wie immer wählte sie eine vertrauliche Anrede, wenn sie mit ihrem Geschäftspartner allein war.

»Seitdem bekannt geworden ist, dass ich im letzten Jahr Sir Charles unterstützt habe, als er die Versammlung dieser verdammten Sozialisten am Trafalgar Square auflösen ließ.«

»Auflösen?« Irene zog die Augenbrauen hoch. Auch wenn sie sich nicht allzu häufig mit Politik beschäftigte, war ihr das gewaltsame Vorgehen von Sir Charles Warren, dem Commissioner der Londoner Polizei, gegen die demonstrierenden Arbeiter nicht entgangen. »Es war wohl ein wenig mehr als eine Auflösung, oder? Man spricht von einem blutigen Sonntag.«

»Und wenn schon.« Unbekümmert zuckte er mit den Schultern. »Es ist die einzige Sprache, die diese Verbrecher verstehen. Jedenfalls gab es in den vergangenen Monaten einige ernste Drohungen. Die Polizei empfahl, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.«

Irene griff nach einer Bürste und strich ihre leicht zerzausten roten Haare glatt.

»Und dieser schweigsame Bursche ist so eine Vorsichtsmaßnahme?«

»Ja. Eine sehr gute sogar.«

»Aber er ist kein Brite?«

»Seine Mutter ist Engländerin, sein Vater Deutscher. Berger war bei der preußischen Armee. Offizier, Hauptmann, also Captain. Er war sogar im Frankreichkrieg. Hat bei Sedan gekämpft. Hochdekoriert.«

»Und was macht er in London?«, fragte Irene neugierig.

Sir Patrick lächelte. »Gefällt er dir?«

»Nein, nein«, erwiderte Irene etwas überstürzt. »Es interessiert mich nur.«

»Es hat wohl einen Skandal gegeben. Wegen einer Frau oder so. Jedenfalls hat man Captain Berger nahegelegt, den Abschied einzureichen. Er ist kein Freund halber Sachen und hat nicht nur die Armee, sondern auch das Kaiserreich verlassen. Seit fünf Jahren lebt er in London.« Sir Patrick setzte sich auf. »Berger hat ausgezeichnete Referenzen. Er ist einer der besten Leibwächter in London.«

»So?«, fragte Irene spöttisch. »Ich dachte immer, für seinen Beruf müsste man kräftiger sein.«

2:30 Uhr, Commercial Street

Die Uhr am Turm von St. Botolph’s Aldgate schlägt zur halben Stunde. Die anglikanische Kirche zieht mich magisch an. Ich bin kein religiöser Mensch, doch gerade an diesem Ort schwirren sie umher wie gierige Fliegen um ein fauliges Stück Fleisch. Seitdem der gute Frederick Charrington im vergangenen Winter so viele ihrer verruchten Häuser hat schließen lassen, sind sie hervorgequollen wie Eiter aus einer lang gereiften Wunde. Er hätte ihre Häuser nicht schließen, sondern sie abbrennen sollen. Mitsamt diesen Töchtern der Sünde.

Sie müssen immer weitergehen, in Bewegung bleiben, um nicht von den Constables wegen Prostitution festgenommen zu werden. So will es das Gesetz. Doch hier laufen nur die jungen Dinger rum. Nach ihnen suche ich nicht. Ich will die Huren, die bereits das Leben vieler Familien zerstört haben. Die Schuld haben am Tod der Väter und Mütter. Am Tod meines Vaters. Meiner Mutter. Sie sind die Schlimmsten. Schon zweimal bin ich um die Kirche herumgelaufen, doch ich kann nicht eine Einzige von ihnen entdecken. Sie verstecken sich. Verstecken sich vor mir. Aber das wird ihnen nicht helfen.

Ich suche euch.

Ich finde euch.

Es ist bereits weit nach zwei Uhr morgens, als ich mich der Stelle nähere, an der die Osborn Street die Whitechapel Road kreuzt.

»Kommt doch mit, Mary!«

Ich drehe mich in die Richtung um, aus der die Stimme kommt. Unter einer Gaslaterne stehen zwei schäbig gekleidete Frauen.

»Nee, Ellen, kann noch nich«, lallt die ältere der beiden und stützt sich schwerfällig mit der Hand an einer Mauer ab. »Kann mir die Nacht noch nich leisten.«

»Ich dachte, du hättest das Geld für das Lodge zusammen?«

»Hatte ich«, kichert sie. »Schon zweimal. Aber mein alter Freund, der Gin, war teuer.«

»Du säufst zu viel, Mary!«

»Zu viel geht gar nich, nur zu wenig.«

»Wie du meinst. Wir sehen uns dann später.«

Die beiden Frauen trennen sich. Während die jüngere Richtung Osten geht, macht sich die ältere langsam und schwankend auf den Weg in die Buck’s Row. Als ich ihr näher komme, kann ich das schwere, süße Parfum wahrnehmen und den Geruch von billigem Alkohol. Ihr Haar ist an den Seiten schon grau geworden. Unsicher bewegt sie sich auf dem maroden Kopfsteinpflaster, einige Male wäre sie beinahe gestürzt. Eine erbärmliche Kreatur. Ich könnte Mitleid haben, wenn ich nicht wüsste, wie viele Leben sie schon zerstört hat. Doch dem werde ich ein Ende setzen. Heute Nacht. Jetzt.

2:30 Uhr, Holland Park

William Berger stand mit dem Rücken an die Tür der Droschke gelehnt und wartete. Aber das Warten machte ihm nichts aus. Es gehörte zu seinem Beruf. Seit mehreren Monaten stand er im Dienst von Sir Patrick und schätzte den alten Gentleman, der für einen Politiker erstaunlich zurückgezogen lebte, was Bergers Aufgabe erleichterte. Sir Patricks Bitte, ihn zu dieser Villa zu begleiten, hatte Berger überrascht. Ein Gentleman, der sich mit einem Straßenmädchen einlässt. Berger schüttelte bei dem Gedanken den Kopf.

In diesem Moment beobachtete er, wie im ersten Stock des Gebäudes die Vorhänge zurückgeschlagen wurden. Will nahm dies zum Anlass, den Kutscher zu wecken, der es sich auf dem Bock bequem gemacht hatte, und zum Anwesen zu gehen. Er hatte die Tür noch nicht erreicht, als sie von Catherine geöffnet wurde. Sir Patrick und die Rothaarige traten untergehakt und lachend auf die Veranda hinaus. Will fiel auf, dass die Frau das smaragdgrüne Kleid gegen einen spitzenbesetzten Morgenrock der gleichen Schattierung gewechselt hatte.

»Da sind Sie ja, mein Lieber«, rief Sir Patrick seinem Leibwächter gut gelaunt zu. »Ich wollte gerade schauen, ob Ihnen etwas zugestoßen ist.« Er lachte über seine eigene Bemerkung.

William nickte höflich. »Sir Patrick, Ms Adams.«

»Ich habe Sie in den höchsten Tönen gelobt und Ms Adams erklärt, dass es in ganz London keinen besseren Leibwächter gebe.«

»Zu freundlich, Sir Patrick.«

»Und mit Sicherheit auch keinen gesprächigeren«, kicherte Irene und sah Berger herausfordernd an.

»Seien Sie doch so gut, Will, und reichen Sie mir eine Ihrer Karten.«

Ohne den Blick von Sir Patrick und Irene abzuwenden, griff Berger mit der linken Hand in die Tasche seiner Weste, zog eine Visitenkarte hervor und reichte sie Sir Patrick, der sie an Irene weitergab.

»Hier, meine Liebe! Man kann nie wissen.«

Irene betrachtete mit noch immer spöttischem Lächeln die Karte.

»Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass ich eines Tages die Dienste eines Wachhundes benötige … gleichwohl sage ich Danke.«

Berger nickte wieder.

Catherine brachte Hut und Mantel des Gastes.

»Haben Sie Dank, liebste Irene, für den bezaubernden Abend!«, sagte Sir Patrick, nahm Irenes Hand und hauchte einen Kuss auf.

»Es war mir wie stets eine Ehre«, erwiderte Irene und deutete einen Knicks an.

Die beiden Männer machten sich auf den Weg zur Droschke, und Irene ging zurück ins Haus.

»Ich brauche dich heute nicht mehr«, sagte Irene zu Catherine und wendete sich der Treppe zu. »Gute Nacht.«

Zurück auf ihrem Zimmer, trat Irene an den Kamin und hielt die Karte Bergers über die kleine Flamme. In diesem Moment vernahm sie mehrere Stimmen durch das geöffnete Fenster. Neugierig ging sie zum Vorhang und schob ihn beiseite, um auf die Straße sehen zu können. Vor dem Eingang zum Garten der Villa stand Sir Patricks prächtiger Einspänner. Berger hatte die Tür zur Droschke geöffnet und versuchte offenbar, den alten Gentleman zum Einsteigen zu bewegen. Der jedoch stand mit nach vorn gerecktem Kinn und drohend erhobenem Spazierstock breitbeinig auf dem Gehsteig neben der Kutsche. Von links näherten sich drei Männer, die, wie Irene im Licht der Gaslaternen erkennen konnte, schäbig gekleidet waren und wild gestikulierten.

»Warte mal, Fatzke!«, rief der größte der Männer, ein wahrer Riese, der Berger und Sir Patrick um mindestens einen Kopf überragte.

»Das ist der Kerl, der dieses Schwein Charles Warren unterstützt hat«, meinte ein anderer.

Berger stellte sich zwischen Sir Patrick und die drei Männer, von denen der kleinste nun das Pferd am Zaumzeug hielt, sodass die Kutsche unmöglich losfahren konnte. Dabei blieb er so vor dem Pferd stehen, dass der Kutscher ihn mit der langen Peitsche nicht erreichen konnte.

Der Riese ergriff das Wort. »Wir wollen mit dir reden, Fatzke!«

»Nein, wollt ihr nicht, Gentlemen.« Berger sprach ebenso höflich wie ruhig. Ohne sich von den Männern abzuwenden, sagte er zu Sir Patrick respektvoll, aber bestimmt: »Sir, bitte steigen Sie in die Kutsche!«

Sir Patrick zögerte kurz, folgte dann aber der Aufforderung. Kaum war er eingestiegen, machte Berger einen Schritt zurück und schloss die Droschkentür, während er die drei Männer fest im Blick behielt.

»Warte mal, Fatzke!«, rief der Riese, stampfte zur Kutsche und erfasste mit der rechten Hand den Griff der Tür. Dann ging alles sehr schnell. Wie aus dem Nichts versetzte Berger dem Hünen einen Leberhaken. Der Riese schnaufte, machte einen taumelnden Schritt zurück und brach auf dem Gehsteig zusammen, während er seine riesigen Hände auf die getroffene Stelle presste.

Der zweite Mann fasste in seine Hosentasche und holte ein Messer heraus, dessen Klinge im Licht der Laternen aufblitzte. Fast gleichzeitig zog Berger aus dem rechten Ärmel seines Anzugs eine dunkle Stange von vielleicht einer Elle Länge hervor. Der Mann machte einen Schritt auf Berger zu und stach diesem mit dem Messer wuchtig in den Bauch. Irene zuckte zusammen. Berger jedoch schien gänzlich unbeeindruckt und rammte dem Angreifer das untere Ende der Stange, die er fest umschlossen in der Faust hielt, mit solcher Kraft auf die Stirn, dass dieser augenblicklich zusammensackte.

Der kleine Mann, der bisher das Pferd festgehalten hatte, starrte entsetzt auf seine am Boden liegenden Kameraden. Berger nutzte die Zeit, um aus dem anderen Ärmel seines Gehrocks eine zweite Stange gleicher Länge hervorzuholen, die er mit einer kurzen Bewegung mit der ersten verband.

Erst jetzt reagierte der Kleine, ließ die Zügel des Pferdes los und zog aus seinem Gürtel ein Messer. Anders als seinem Vorgänger zitterte ihm jedoch die Hand, was Irene trotz der Dunkelheit und Entfernung erkennen konnte. Berger hielt den zusammengesetzten Schlagstock, der nun etwa zwei Ellen maß, in der linken Faust, hatte die Spitze auf seiner Schulter abgelegt und ging selbstsicher auf den verbliebenen Angreifer zu. Dieser machte ein, zwei hastige Schritte rückwärts, ließ das Messer fallen und rannte davon. Berger trat das Messer des Angreifers in den Rinnstein und blickte auf die beiden am Boden liegenden Männer, die noch keine Anstalten machten, sich wieder aufzurappeln. Mit einer kurzen Bewegung teilte er den Schlagstock wieder in zwei Hälften auf, die er in den Ärmeln seines Gehrockes verschwinden ließ, öffnete die Tür des Einspänners und stieg ein. Der Kutscher schnalzte mit der Zunge, und die Droschke setzte sich in Bewegung. Der ganze Vorgang hatte vielleicht eine halbe Minute gedauert.

Irene blickte der Kutsche hinterher, bis sie um eine Häuserecke bog und verschwand. Dann zog sie den Vorhang wieder zu und starrte auf die Karte in ihrer Hand, die sie vor einer Minute noch der Flamme im Kamin hatte überlassen wollen. Stattdessen lehnte Irene sie nun behutsam an den großen Spiegel des Schminktisches.

»Man kann nie wissen«, wiederholte sie Sir Patricks Mahnung. »Man kann nie wissen.«

3:07 Uhr, Buck’s Row

Ich stocke mitten in der Bewegung, halte den Atem an und schaue auf meine Hände. Trotz der Dunkelheit kann ich erkennen, dass sie zittern. Warum habe ich plötzlich Zweifel? Zweifel, die mir die Kraft nehmen, die noch vor wenigen Sekunden meine Arme geführt haben. Die mich einschnüren, mir die Luft rauben wie ein Gürtel aus Eisen, der um meine Brust geschlungen ist. Ich blicke umher, suche nach etwas, das mir Zuversicht gibt. Hoffnung. Stärke. Halt. Und plötzlich sehe ich es. Es ist ein Bild im Spiegel, kaum einen Meter entfernt, vor mir, unter mir, in diesem dunklen Torweg, der nur vom Schimmern des bevorstehenden Vollmondes und dem spärlichen Licht einer matten Gaslaterne auf der anderen Straßenseite ein wenig erhellt wird. Kein in Silber eingefasster Spiegel aus Kristall, wie er in meinem Schlafzimmer hängt. Nicht einmal ein zerbrochenes Fensterglas, wie es in diesem Viertel an jedem zweiten der ungepflegten Häuser zu sehen ist. Der Spiegel ist eingerahmt in einer Mulde am Boden, zwischen zwei abgesenkten Pflastersteinen der vernachlässigten Einfahrt des Torweges, und besteht aus einer Lache von Regen und Abwasser, die dort bereits seit einigen Tagen stehen muss. Ich betrachte mein Spiegelbild mit Neugier. Es sieht mich an. Und auch wenn ich sein Gesicht in der Dunkelheit nur erahnen kann, weiß ich, dass es mich anlächelt. Freundlich. Liebevoll. Mit jedem Augenblick, den ich dem Ich im Spiegel schenke, spüre ich, wie mein Selbstvertrauen wächst, die Gewissheit stärker wird, am Ende meiner Suche angelangt zu sein. Und ich fühle, wie sich das hektische Schlagen in meiner Brust allmählich beruhigt, das Zittern meiner feuchten Hände nachlässt. Dankbar und voll neu gewonnener Stärke umfasse ich den mit fein gegerbtem Leder umwickelten Griff, der mir noch vor einigen Sekunden beinahe aus der Hand geglitten wäre. Dann stoße ich die Klinge des Messers in das noch warme Fleisch des vor mir liegenden Frauenkörpers und schneide der Unglücklichen den Bauch auf. Mein Spiegelbild nickt. Lächelt. Der Spiegel färbt sich langsam rot.

8:05 Uhr, Leman Street 76, Hauptquartier H-Division

»Möchten Sie noch eine Tasse Tee, Sir?«

Der Constable mit dem kräftigen schwarzen Backenbart steckte den Kopf zur Tür herein und sah den auffallend kleinen Mann an, der über einen Stapel Papier gebeugt hinter seinem Schreibtisch saß. Zum fünften Mal studierte Edmund Reid aufmerksam den Bericht des Leichenbeschauers.

»Nein danke, Richard«, antwortete er und seufzte.

»Ist alles in Ordnung, Sir?«, erkundigte sich der Constable, dem der nachdenkliche Ausdruck im Gesicht seines Chefs nicht entgangen war.

Edmund Reid war ein Mann, der aus seinem Herzen keine Mördergrube machte, sondern stets klar und deutlich aussprach, was er dachte, ohne dabei unhöflich zu werden. Seit über fünfzehn Jahren gehörte er der Metropolitan Police an, seit einigen Monaten war Reid der Kopf des Criminal Investigation Department der H-Division. ›Sie übernehmen Whitechapel, das teuflische Viertel‹, hatte sein Vorgesetzter gesagt. Doch nachdem er sich in seinem neuen Revier die Stiefelsohlen krumm gelaufen hatte, war Edmund Reid zu dem Schluss gekommen, dass Whitechapel den schlechten Ruf nicht verdiente. Sicherlich, es war ein schrecklich armes Viertel. Und ja, es gab Verbrechen. Aber die gab es in anderen Vierteln der Stadt ebenso. Reid drängte sich der Eindruck auf, als würde man Whitechapel an höherer Stelle nur allzu gern als teuflisches Viertel abtun, um sich nicht um die vielen sozialen Probleme kümmern zu müssen. ›Armut ist keine Schande‹, stellte Reid immer wieder in den Gesprächen mit seinen Vorgesetzten klar.

Der Mord an Martha Tabram allerdings, den er seit einigen Wochen untersuchte, ohne Fortschritte zu machen, verdiente das Wort ›teuflisch‹.

»Nein, Richard, es ist nicht alles in Ordnung«, beantwortete Reid die Frage des Constables und blickte hinüber zur Wand, an der ein Foto von Martha hing, das während der Leichenschau angefertigt worden war.

»Tabram?«, fragte Richard.

Reid nickte.

»Vielleicht sollten wir es noch einmal bei Pearly Poll versuchen«, schlug der Constable vor.

Reid schnaubte.

»Pff. Pearly Poll!«

Mary Ann Connelly, auch Pearly Poll genannt, war ihre vielversprechendste Spur. Gewesen. Sie hatte Martha Tabram gesehen, wenige Stunden bevor sie ermordet worden war. Gemeinsam waren sie mit zwei Soldaten durch die Pubs an der Commercial Street gezogen und hatten sich dann paarweise aufgeteilt, um in einer dunklen Gasse anderweitigen Vergnügungen nachzugehen, mit denen die Damen ihren Lebensunterhalt bestritten. Etwa drei Stunden später war die Leiche von Martha gefunden worden.

Reid hatte Pearly nicht nur vernommen. Zweimal hatte er regelrecht Paraden für sie abhalten lassen, einmal im Tower und einmal in den Wellington Barracks, damit sie die beiden Soldaten identifizieren konnte, mit denen sie in der Tatnacht losgezogen waren. Ohne Erfolg. Am Tower hatte Pearly niemanden erkannt und bei den Wellington Barracks schließlich auf zwei Soldaten gezeigt, die ein wasserdichtes Alibi für die Mordnacht vorweisen konnten. Reid beschlich das Gefühl, dass Pearly Poll absichtlich falsche Angaben machte, um sich selbst jeglichen Ärger zu ersparen. Ohnehin war er alles andere als überzeugt davon, dass einer der Soldaten hinter dem Mord an Tabram steckte. Wenn er Pearlys Angaben folgte, hatten sich die Paare eine Viertelstunde vor Mitternacht aufgeteilt. Das Liebesspiel zwischen Pearly und »ihrem Corporal«, wie sie ihren Freier bezeichnete, hatte kaum zwanzig Minuten gedauert. Selbst wenn Martha und »ihr Private« die doppelte Zeit benötigt hätten – warum hätte der Private noch etwa zwei Stunden an Ort und Stelle mit ihr verbringen sollen, bevor er sie umbrachte? Und die Tatzeit von etwa drei Uhr am Morgen ließ sich anhand der Angaben der Bewohner des George Yard recht gut bestimmen. Reid warf einen weiteren Blick auf den Bericht des Leichenbeschauers. Das war nicht das Werk eines betrunkenen Freiers, der mit einer Hure über den Lohn für ihre Tätigkeit in Streit gerät. Neununddreißig Messerstiche, davon allein neun im Hals. Eine sieben Zentimeter lange Wunde im Unterleib. Nein, dahinter steckte etwas anderes. Nur was?

»Nein, Richard, mit Pearly Poll kommen wir nicht weiter.«

Mit einem Mal wurde es lauter in der Wache, die im Erdgeschoss des Gebäudes lag. Stimmen riefen durcheinander, die schweren Stiefel der Constables trampelten hin und her.

»Schauen Sie mal nach, was da los ist!«

Richard machte auf dem Absatz kehrt und verschwand im Gang, der zur Treppe führte. Nach kaum einer Minute hörte man den Constable die Treppe wieder hinaufstürzen.

»Mord, Sir«, pustete Richard noch völlig außer Atem. »Wieder eine Prostituierte.«

Reid sprang auf, riss sein Jackett von der Lehne des Schreibtischstuhls.

»Wo?«

»Buck’s Row!«

10:00 Uhr, Whitechapel High Street

Irene trug ein altes und mit zahlreichen Ausbesserungen versehenes Kleid aus einem schlichten grauen Stoff. Ihre roten Haare hatte sie unter einer schmucklosen schwarzen Haube verborgen und auf Ohrringe und Halskette ebenso verzichtet wie auf Puder, Rouge und Lippenschminke. Mit dem Omnibus fuhr sie bis nach Spitalfields und lief von dort die Commercial Street hinunter Richtung Themse bis zur Ecke Whitechapel High Street.

In den Häusern der Straße, die kaum eine Meile lang war, wohnten mehrere Tausend Menschen, und man konnte den Eindruck haben, als hätten alle zur gleichen Zeit beschlossen, einen Blick ins Freie zu wagen. Männer, Frauen und Kinder schoben, quetschten und drängten sich auf den maroden Gehwegen aneinander vorbei. Die Straße selbst war zwar so breit, dass sie problemlos vier Gespannen nebeneinander Platz geboten hätte. Allerdings standen zu beiden Seiten unzählige Wagen, bei denen die Zugtiere ausgespannt worden waren. Hier nutzte ein Fischhändler seinen Planwagen mit der Aufschrift »Fletchers fresh fish« als Verkaufsstand für seine Ware, daneben verkaufte ein Ehepaar frischen Tee und belegte Brote, ein paar Schritte weiter lud ein Bierkutscher seine Fracht ab. Die fleißigen Geschäftsleute verbreiteten eine unsichtbare Wolke aus Earl Grey, Schinken, Käse, alterndem Fisch sowie Hefe, Blumen und Gemüse. Die meisten von ihnen würden bei Einbruch der Dunkelheit wieder verschwunden sein. Jetzt sorgten sie mit ihren Wagen dafür, dass die mächtigen, doppelgeschossigen Omnibusse nur mit größter Mühe aneinander vorbeifahren konnten, was das ganze Geschick ihrer Kutscher erforderte. Und hin und wieder auch einen markigen Fluch.

Endlich erreichte Irene gegen zehn Uhr am Vormittag das schäbige Mietshaus, an dessen Eingangstür die grüne Ölfarbe schon an vielen Stellen abgeplatzt war. Sie griff nach dem verrosteten Klopfer, als sie feststellte, dass die Tür nur angelehnt war. Mit einem Quietschen drückte sie die alte Holztür auf und verschwand in dem engen, unbeleuchteten Flur des Hauses. Irene folgte den abgetretenen, stumpfen Stufen, die bei jedem Tritt knarzten, bis in den ersten Stock und blieb vor der leicht verzogenen Wohnungstür stehen, in die mit einem Messer eine Zwölf eingeritzt worden war. Irene klopfte mit der Faust gegen das Holz des Türblattes, das bei jedem der leichten Schläge im Rahmen klapperte.

»Wer ist da?«, fragte eine Frauenstimme aus dem Inneren der Wohnung.

»Eine alte Freundin«, antwortete Irene.

Sekunden später drehte sich ein Schlüssel im Schloss, und die Tür wurde aufgerissen.

»Irene, mein Mädchen!«

Eine Frau Ende vierzig schlang ihre dünnen Arme um den Hals der Besucherin, die die stürmische Umarmung nicht weniger herzlich erwiderte.

»Margret! Wie geht es dir?«

Die Frau trat einen Schritt zurück und strich sich eine bereits graue Strähne aus dem Gesicht.

»Du hast einen schlechten Tag für deinen Besuch gewählt«, lächelte sie müde. »Trotzdem freue ich mich, dich zu sehen. Komm doch, Kind! Komm! Ich mache uns einen Tee.«

Irene folgte Margret durch den schmalen dunklen Korridor, von dem nur zwei Türen abgingen. Hinter einer verbarg sich ein kleiner Schlafraum, in dem ein klappriger Stuhl, eine schiefe Kommode und ein altes Bett standen. Das Bett hatte über viele Jahre sieben bis acht Kindern als Schlafplatz gedient. Zur selben Zeit. Irene war eines davon gewesen.

Die zweite Tür führte zu einer winzigen Küche. Auf dem schlichten Holztisch vor dem Herd stand die alte Nähmaschine, mit der Margret das wenige verdiente, was sie zum Leben brauchte. Und auch von dem wenigen, war sie immer bereit, etwas abzugeben.

»Setz dich, Kind. Setz dich!«

Mit beeindruckender Schnelligkeit huschte Margret in dem engen Raum hin und her, setzte den Wasserkessel auf den Ofen, legte einen Holzscheit nach und säuberte zwei Teetassen, die ihre besten Tage längst hinter sich hatten. Dann holte sie eine alte Dose aus dem Regal über dem Ofen. Irene schmunzelte. Die alte Teedose. Es war dieselbe, die sie vor mehr als fünfzehn Jahren zum ersten Mal gesehen hatte. An demselben Tag, an dem ihr Vater gestorben und Referend Prescot sie hergeführt hatte. »Setz dich, Kind! Setz dich!«, hatte Margret auch damals gesagt. Und dann hatte sie Tee gemacht. Mit dem Tee aus der alten Dose. Seit jenem Tag war diese Wohnung ihr Zuhause gewesen.

Wenige Minuten später füllte Margret die Tassen und setzte sich zu ihrer Besucherin an den Tisch.

»Wie geht es dir, Kind?«, fragte sie und nippte vorsichtig an der dampfenden Tasse.

Irene lächelte. »Es geht mir gut.«

»Arbeitest du noch für diesen Wynert? Behandelt er dich gut?«

»Ja. Und er zahlt noch besser.«

Aus einer versteckten Tasche ihres Kleides zog Irene einige Pfundnoten heraus, die ihr Sir Patrick bei seinem Besuch augenzwinkernd überreicht hatte, und schob sie Margret zu.

»Kind, ich …« Margret schüttelte den Kopf. Das Geld würde ausreichen, um die Miete für das gesamte nächste Jahr zu begleichen.

»Es würde mich wirklich sehr freuen, wenn du es annimmst«, sagte Irene freundlich, aber bestimmt.

Margret lächelte. Dankbar, ein wenig beschämt.

»Ich weiß, dass du damit wieder anderen Mädchen helfen wirst«, fuhr Irene fort. »So, wie du mir damals geholfen hast.«

»Du warst so ein bezauberndes Kind mit deinen grünen Augen und den feurigen roten Haaren. Wie deine Mutter hast du ausgesehen. Ja, wie deine Mutter.« Margret lächelte traurig. »Die gute Aileen. War eine anständige Frau! Und dein Vater war ein guter Mann. Der Tod deiner Mutter … Es hat ihm das Herz gebrochen.«

Es entstand eine bedrückende Stille.

»Was ist hier eigentlich los?«, fragte Irene schließlich, um das Thema zu wechseln. »Ich habe von der Commercial Street bis hierher nicht weniger als ein Dutzend Constables gesehen.«

»Ach, du weißt es noch gar nicht?«

Irene zuckte mit den Schultern. »Nein. Was denn?« Schmunzelnd fügte sie hinzu: »Ist mal wieder jemand ermordet worden?«

Margrets Augen füllten sich mit Tränen. Sie holte ein altes Taschentusch aus ihrer Rocktasche hervor und putzte sich die Nase. Dann erst antwortete sie.

»Du kanntest doch Martha. Martha Tabram.«

»Natürlich.« Irene hatte die Artikel in der Zeitung gelesen. Vor drei Wochen hatte man Marthas Leiche im George Yard gefunden. »Schrecklich, was der Armen geschehen ist. Hat man den Mörder gefasst?«

Margret schüttelte den Kopf und räusperte sich, bevor sie weitersprach.

»Heute Nacht … es ist es wieder passiert.«

10:30 Uhr, Kings Bench Walk

Montague schreckte aus dem Schlaf hoch. Er brauchte einen Augenblick, um sich zu orientieren. Offensichtlich lag er im Bett seiner zweiten Wohnung im Kings Bench Walk, die an seine Kanzleiräume grenzte. Aber wie war er hierhergekommen? Den gestrigen Abend hatte er zunächst im Blackfriar verbracht. Anschließend erinnerte er sich, weitergezogen zu sein. Richtung Aldgate. Ins Dirty Dicks und dann … ab da verließen ihn seine Erinnerungen. Das geschah ihm in der letzten Zeit immer häufiger. Bei seiner Mutter hatte es ebenso angefangen. Und bei seiner Schwester. Montague wurde übel. Langsam ließ er sich zurück auf das Kissen sinken, fixierte einen Punkt an einem der schweren Eichenbalken der Decke und bemühte sich, ruhig und gleichmäßig zu amten. Nach ein oder zwei Minuten ließ die Übelkeit nach. Gleichzeitig setzten infernalische Kopfschmerzen ein, die Montague auf das Ale der vergangenen Nacht zurückführte. Und den Whisky. Und den … was auch immer er sonst noch getrunken hatte. Montague wollte sich die Schläfen massieren. Als er jedoch die Hand an seinem Gesicht vorbeiführte, erschrak er. Sie war blutverschmiert. Schnell überprüfte er seine linke Hand und musste feststellen, dass auch sie mit bereits getrocknetem Blut überzogen war. Der Schrecken ließ den Kopfschmerz augenblicklich verschwinden. Montague sprang aus dem Bett und wankte etwas unsicher zu dem kleinen Waschtisch am anderen Ende des Zimmers, über dem ein Spiegel angebracht war. Er trug noch immer Hose und Weste des grauen Anzugs, den er für den vergangenen Abend gewählt hatte. Nur die eleganten Lederschuhe und das schwere Jackett lagen zwischen Tür und Bett auf dem Boden. Rasch zog sich Montague bis auf die Haut aus und begutachtete seinen Körper im Spiegel. Er konnte jedoch keine Verletzung ausmachen, die das Blut an seinen Händen erklärte. Allein sein schmaler Oberlippenbart und der Bereich um Mund und Nase wiesen einige Blutanhaftungen auf. Montague überlegte. Als Kind hatte er häufig unter Nasenbluten gelitten, wenn er sich aufgeregt oder Sorgen gemacht hatte. Vielleicht hatte ihn dieses Leiden wieder eingeholt. Über einen Mangel an Sorgen konnte er sich in der letzten Zeit jedenfalls nicht beklagen. Dabei wirkte sein Leben von außen betrachtet wie eine makellose Erfolgsgeschichte. Montague kam aus gutem Hause, hatte eine vorzügliche Ausbildung genossen und das Studium der Literaturwissenschaften mit Auszeichnung abgeschlossen, sodass ihm eine Stelle an der renommierten Privatschule Mr Valentine’s in Blackheath angeboten worden war. In kürzester Zeit hatte er es dort zum stellvertretenden Leiter der Jungenschule gebracht. Montague mochte Kinder und wusste, dass er niemals eigene haben würde. Der Grund hierfür war derselbe, der ihm seit einigen Wochen größte Sorgen bereitete. Wie oft schon hatte er Gott verflucht für den Makel, den er ihm auferlegt hatte. Vielleicht würde es ihm helfen, dass er sich auch mit dem Studium der Rechtswissenschaften beschäftigt hatte und seit seiner Zulassung vor drei Jahren zu einem angesehenen Mitglied der Londoner Anwaltschaft aufgestiegen war.

Montague nahm die große Wasserkanne, die neben der Waschschüssel stand, setzte sie an die Lippen und trank gierig, bis er das trockene Gefühl in seiner Kehle halbwegs vertrieben hatte. Dann füllte er den Rest des Wassers in die Schüssel und entnahm der Lade unter dem Waschtisch ein Stück wohlriechende Seife, sein Rasiermesser und ein Handtuch. Nach einer knappen halben Stunde hatte er sein Äußeres wieder so weit hergerichtet, dass er es wagte, seine Wohnung in einem frischen Anzug zu verlassen. Ein kleiner Spaziergang würde ihm guttun.

Als Montague sich auf der Treppe vor dem Haus umdrehte, um die Tür zu verriegeln, fiel sein Blick auf das feine Messingschild »Montague John Druitt – Barrister«. Erschrocken stellte er fest, dass es mit einem blutigen Handabdruck verschmiert war. Vermutlich hatte er sich in der vergangenen Nacht abgestützt, um die Haustür aufzuschließen. Schnell zog Montague ein Taschentuch aus der grauen Hose, befeuchtete es mit seinem Speichel und reinigte das Schild notdürftig. Anschließend machte er sich auf den Weg durch den Tempelbezirk in nordöstlicher Richtung. Mit jedem Schritt kehrten seine Lebenskräfte mehr und mehr zurück. Montague passierte die alte Temple Church, in der vor über sechs Jahrhunderten die Verhandlungen stattgefunden hatten, die schließlich zur Unterzeichnung der Magna Carta führten. Wie für diese Tageszeit üblich, begegneten ihm nicht wenige Kollegen in ihrer typischen Tracht mit Robe und Perücke, die in raschem Schritt zwischen Kanzlei und Gericht hin- und hereilten. Und obwohl sie Montague höflich grüßten, konnte er sich des Eindrucks nicht erwehren, dass sie ihn verstohlen und mit abfälligem Blick musterten.

›Böse Gerüchte verbreiten sich eben schnell‹, dachte Montague. ›Vor allem, wenn ihnen ein wahrer Kern innewohnt.‹