20,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 20,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 20,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Transit

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Dieser Roman entfaltet ein gewaltiges und weit gefächertes Panorama über das Leben auf den Philippinen während der Marcos-Diktatur. Die Meisten arrangieren sich, leben ihr Leben weiter, ob in Armut, in Slums oder erst recht in der wohlhabenderen Gesellschaft. Es gibt aber auch Widerstand, getragen vor allem von Studentinnen und Studenten. Sie demonstrieren, drucken Flugblätter, verstecken sich in Wohn- gemeinschaften und werden von Polizei und Militär bekämpft, gefoltert und in Lager gesteckt. Dalisay schreibt über Menschen innerhalb dieses Wider-stands, über deren Herkunft und persönliche Motive, politische Entschlossenheit, über Zweifel, Ängste und Anpassung, aber auch über Aufgabe und Verrat. Durch diese ineinander verwobenen Porträts gelingt dem Autor eine realistische, auch selbstkritische Parabel über politisches Wachwerden und die damit verbundenen Konflikte zwischen privaten Wünschen und hohen Zielen. Und das alles in einer variantenreichen Sprache und einer gekonnten Dramaturgie, die den Roman bis zur letzten Seite so fesselnd macht.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 267

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Für Tony, Jack, Joey und Henry – Partisanen und Partygänger

Jose Dalisay

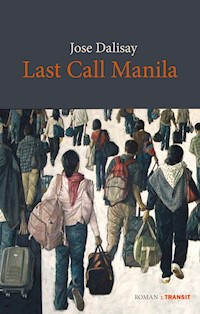

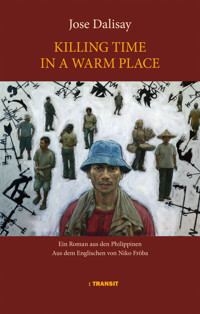

KILLING TIMEIN A WARM PLACE

Ein Roman aus den Philippinen Aus dem Englischen von Niko Fröba

Diese Veröffentlichung wurde unterstützt durch den National Book Development Board of the Philippines (NBDB), die Nationale Kommission für Kultur und Künste (NCCA), das Außenministerium (EDA) und das Büro der Senatspräsidentin Loren Legarda

Originalausgabe:

Jose Dalisay, Killing Time in a Warm Place

Neuausgabe 2006, 2008

ANVIL PUBLISHING, INC.

Mandaluyong City, Philippinen

Copyright: Jose Dalisay 2006

© 2024 für die deutsche Ausgabe und Übersetzung:

TRANSIT Buchverlag

Postfach 12 03 07 | 10593 Berlin

www.transit-verlag.de

Layout und Umschlaggestaltung, unter Verwendung des Gemäldes »Easterly Winds« (2008) von Antipas Delotavo: Gudrun Fröba Druck und Bindung: CPI Group Deutschland

ISBN 978-3-88747-414-0

eISBN 978-3-88747-454-6

INHALT

PROLOG

EIN TRAUM VOLLER EIDECHSEN

DER SCHWARZE TEICH

EINE KISTE CHAMPIGNONS

KILLING TIME IN A WARM PLACE

EPILOG

GLOSSAR

PROLOG

Killing Time in ’73 – ein Bericht über das Gefängnisleben

Ich wurde von Agenten des Militärgeheimdienstes festgenommen, kurz vor Mitternacht am 2. Januar 1973. Nachdem ich die vergangenen Monate, die ersten Monate unter dem Kriegsrecht, meist weg gewesen war, kam ich, wie es sich für einen echten Pinoy gehört, zu Neujahr nach Hause, um meine Leute zu sehen; und das, obwohl Gerüchte die Runde machten, dass in dieser Gegend eine Razzia oder »Säuberung« im Stile der japanischen Kempeitai* bevorstand. Mein eigentliches Zuhause war damals ein besetztes, heruntergekommenes Barackennest in Old Balara, einen Steinwurf von der Universität entfernt, wo ich die meiste Zeit meines ersten Studienjahres mit Mao statt Mathe verbracht hatte. Sie waren ungefähr zu Acht; mein Vater weckte mich so sanft, wie er konnte, und als ich meine Augen öffnete, starrte ich in den Lauf eines Karabiners. Ich wurde verhaftet, weil ich gegen das Gesetz gegen umstürzlerische Umtriebe verstoßen hatte, wie sie sagten. Ich fand, dass sie maßlos übertrieben; ich hatte Erklärungen geschrieben und sowas, und ich war mal gerade achtzehn – ein Floh also. Aber sie nahmen mich mit zu einem Auto – schwarz und groß wie ein Leichenwagen – und gingen dann weiter zum nächsten Haus, das sich, sehr zu meiner Überraschung wie zu meinem Leidwesen, als Unterschlupf eines weiteren Aktivisten, eines alten Klassenkameraden aus der Highschool, erwies. Ausgerechnet hier, dachte ich – und dann stießen sie ihn auf die Rückbank des Autos neben mich. (Jahre später – gerade entlassen – würde Cecilio in die Berge verschwinden und bei einem Feuergefecht im tiefsten Süden sterben.)

Es gab weitere unglückliche Wiedersehen in der Arrestzelle in Camp Aguinaldo, wo sie uns hinbrachten und internierten. Sofort erkannte ich ein braunes Sofa; ich hatte es zuletzt in einer »UG« gesehen, einer Untergrund-Wohnung, die offensichtlich durchsucht und aller nützlichen Gegenstände entledigt worden war. In einem angrenzenden Raum, »Sperrbereich« genannt, fanden die Verhöre statt und wurden Schläge verabreicht. Wir sprachen über Rey Vea (jetzt Dekan des University of Philippines College of Engineering) und darüber, wieviel Glück er gehabt hatte, der Verhaftung zu entgehen – nur um ihn kurz darauf ins Lager trotten zu sehen, als bester Fang des Tages.

Ein paar Tage später wurden wir dann in ein anderes »Internierungslager« gebracht – das Rehabilitation Center im Fort Bonifacio in Ipil. Es war zunächst kein allzu schlimmer Anblick, weil es neu war und wir nur an die vierzig Leute (später waren es um die zweihundert). Wir waren eine bunt gemischte Truppe: altgediente Wissenschaftler und Professoren (William Henry Scott, Zeus Salazar), Möchtegern-Politiker (Orly Mercado, Jojo Binay), Geistliche (Fr. Jose Nacu, SJ), Journalisten, Lehrer, Arbeiter, Studenten, Bettler, angebliche Mörder und die für immer Verlorenen unter den ohnehin Verlorenen. Die Frauen hatten ihr eigenes Camp neben unserem, und Ehe- und Liebespaare trafen sich, ein Stacheldrahtzaun zwischen ihnen. Die Leute sprachen sehr vorsichtig und leise, denn sie wussten oder glaubten, dass sich irgendwo, mitten unter uns, der gefürchtete »Ajax« befand, unser Wort für »Agent«, das Ohr der Regierung und unserer Kerkermeister.

Bald zogen wir um in ein, wie ich glaubte, typisches Gefangenencamp mit den River Kwai-Routinen, die mit dem Wecksignal und Exerzierübungen am frühen Morgen begannen. Wir machten Gymnastik im Stil des chinesischen Tai Chi – im Stil der Volksbefreiungsarmee, wie wir damals sagten, um uns Mut zu machen. Das Essen war gut, am Anfang: ein Klumpen Reis, ein dickes Stück Fisch oder Fleisch, Gemüse, und eine Banane (später mussten wir mustasa, Blattsenf, im Garten anbauen und waren auf Fresspakete angewiesen, die uns Familienangehörige oder Freunde mitbrachten). Die meiste Zeit des Tages konnte man machen, was man wollte: Bücher lesen aus der kleinen Bibliothek, Schach spielen, Muskeln trainieren oder einen Beruf erlernen. Einige von uns, die gerne zeichneten und malten, gründeten eine Künstlergruppe; ich nutzte meine Schreibfähigkeiten, um mir vom Sergeant die Erlaubnis zu ergattern, mit einem Mädchen am Zaun sprechen zu dürfen, in das ich mich verknallt hatte. Im Gegenzug fertigte ich ein Plakat an, das neue Haftregeln verkündete. Wir saßen auf Bänken und betrachteten das Marlboro-Logo in der Skyline von Guadalupe Nuevo. Manchmal wirkte das Ganze fast komisch. Terror durchzog das Land und erreichte uns mit jeder neu reinkommenden Gefangenenladung, und hier und da wurde einer von den Wachen herausgefischt und zusammengeschlagen (das einzige Mal, dass ich dankbar dafür war, in meiner Studentenverbindung schikaniert und dadurch auf sowas vorbereitet gewesen zu sein). Die meiste Zeit aber war es ein ruhiges Leben, insbesondere für diejenigen von uns, die vorher ständig in Bewegung oder auf dem Marsch waren, bevor wir stolperten.

Für ein paar Monate und aus wackligen, aber schmeichelhaften Gründen (ein Witz damals wie heute) wurde ich mitsamt einer Busladung anderer Leute in ein festungsartiges Hochsicherheitsgefängnis in derselben Provinz überführt, und wir wurden mit gewöhnlichen Kriminellen, dem Überschuss aus Muntinlupa, zusammengelegt. Wir schissen in dieselben offen stehenden Toiletten, mit nichts als einem Handtuch als Sichtschutz; der Gefängnishof war eingezäunt mit Maschendraht, und alles musste einsehbar sein für die Wachen, die uns auf Laufstegen von oben beobachteten. Wir aßen an denselben Tischen, aber die OXO und Sigue-Sigues* gaben uns – den may pinag-aralan, den Studierten – den Vortritt und bestätigten damit, sogar im Gefängnis, die Bedeutung akademischer Titel. Und ehrlich gesagt machte uns das nichts aus, insbesondere dann nicht, wenn sie sich mit geschärften Löffeln aufeinander stürzten, wie es gelegentlich vorkam, während wir Fernsehen schauten und der Kerl in der Koje nebendran – ein Literaturprofessor, der angeblich Kontakte zu den Sowjets hatte (wir dagegen zu den Maoisten) – eine graue, sehr lebensnahe (oder todesnahe) Abbildung seines Armeekochgeschirrs vor einem blass-rosa Hintergrund malte, auf Leinwand und mit Ölfarben, die er mit hineinnehmen durfte. Ich fand das ziemlich gaga und machte mir einen Spaß daraus, die Schuhe des Genossen auf Zeichenpapier zu skizzieren (für einen Neunzehnjährigen konnte das als Scherz durchgehen). Der Professor, das erfuhr ich später, hatte einen Deal mit einer Galerie und konnte so seine Familie von dort, wo er war, unterstützen. Dadurch wurde diese Kunst – wir bemalten auch Streichhölzer und Streichholzschachteln und verkauften sie sonntags als Souvenir – unsere Version von Flaschenpost aus dem Gefängnis.

Die meisten von uns wurden schließlich nach der einen oder anderen Amnestie entlassen. Meine eigene Freilassung hätte auch von Kafka stammen können: An einem Tag im August traf ein Offizier ein mit einem Stapel Akten, eine davon war meine. Ich nahm gerade eine Dusche, als mein Name über Lautsprecher aufgerufen wurde: »Dalisay, zur Wache!« Die Nachrichten auf der Wache bedeuteten immer entweder etwas sehr Gutes oder sehr Schlechtes. Der Offizier sah mich an und sagte: »Dalisay, Sie sind noch hier? Wir haben nichts gegen Sie in der Hand. Packen Sie Ihre Sachen und gehen Sie nach Hause.« Ich war fast das ganze Jahr 1973 eingesperrt – sieben Monate und vier Tage –, gar nicht so schlimm nach Kriegsrechts-Maßstäben.

Einige von uns begaben sich wieder in den Kampf und folgten Cecilios Weg oder retteten sich in den Untergrund (einige überlebten), andere gingen zurück an die Universität, so wie ich es tat, nach Umwegen über PR-Arbeit (natürlich für ein Ministerium) und das Schreiben von Drehbüchern für zweitklassige Filme über den Aufstieg und Fall großer Führer der philippinischen Geschichte; und ziemlich viele von uns flohen in die Vereinigten Staaten und andere Teile der Welt – ohne Frage verwundert über das Ausmaß an Komplikationen, die das Leben weiter für sie bereithielt.

Jose Dalisay, Februar 1996

Die mit * gekennzeichneten Begriffe oder Namen werden im Glossar erklärt.

EIN TRAUM VOLLER EIDECHSEN

Ich komme aus einem Land ohne Schnee und Himbeeren. Stattdessen haben wir Sturzregen und Kokosnüsse. Wenn die Taifune kommen, fallen die Kokosnüsse in ihrem eigenen Regen. Ich kenne das; mit zehn Jahren verbrachte ich den Sommer in meiner Heimatstadt Kangleong auf den Visayas-Inseln, und ich erinnere mich, wie ich eines frühen Morgens aufschreckte vom Heulen des Windes und von etwas, das sich für mich anhörte wie das Getrampel schwerer Pferdehufe zwischen den Baumreihen. Es war das Geräusch von vielen herunterfallenden Kokosnüssen, die im Matsch landeten, große, ausgewachsene Nüsse, aus den Kronen gerissen vom peitschenden Wind. Mit Anbruch des Tages rannte ich mit den anderen Kindern zu den Plantagen, und wir sammelten die Kokosnüsse auf, schleppten, rollten und kickten sie rüber zur Hütte der Frau, die daraus bucayo zubereitete. Sie bezahlte uns fünf Centavos für jede Kokosnuss, die wir von den Feldern anderer Bauern einsammelten, und wir lungerten herum, während sie das weiße Fleisch raspelte und portionsweise in einen Topf, randvoll mit simmerndem Sirup, tauchte. Ich erinnere mich gut daran: die Ausdünstungen der nassen Erde und die überwältigende Süße gezuckerter Kokosnuss. Später an diesem Morgen ging ich zum Strand, um zu sehen, wie hoch das Wasser stand; und es stand tatsächlich hoch, sah häßlich aus, streifte die Ränder von Kangleong mit einem dreckigen, braunen Schaum und spie geschwärzte Holzstämme, Palmwedel, Stücke von Seilen und merkwürdige Brocken aus buntem Plastik auf den Strand vor der Küstenstraße aus.

Es war ein Tag ohne Schatten, gegen Ende unseres Sommers, der im März beginnt und im Juni endet. Es schien, als ob der Regen gekommen war, um alles zu säubern und lebendiger erscheinen zu lassen, in Farben, die noch kräftiger wirkten vor dem grauen Himmel. Auf dem Weg nach Hause lief ich an dem großen Kapokbaum vorbei, dessen untere Äste über den Zaun seines Besitzers auf die Straße hinausragten. Der Boden war übersät mit harten, braunen Kapseln, die, wie ich wusste, einen wollenen Flaum enthielten, der Rettungswesten über Wasser hielt. Ich hatte gelernt, dass es einfacher war, zwei Kokosnüsse zu schälen, zusammenzubinden und unter jede Achsel ein Paar zu klemmen; Kokosnüsse waren unglaublich schwimmfähig. Die Kapseln vom Kapokbaum waren zu stumpf und matt, um mein Interesse zu wecken, aber zwischen ihnen lag ein glänzendes Klümpchen, das, wie sich herausstellte, ein totes Fledermausbaby war. Es war grauer als der Himmel, und als ich die Flügel zusammenfaltete, passte es genau in meine Hand. Ich nahm es mit nach Hause und legte es in eine Kaffeedose voll mit Reinigungsalkohol in der Hoffnung, den Körper und das schimmernde Fell konservieren zu können – ein vergeblicher Versuch, wie ich in der folgenden Woche herausfand, einer Woche nasser und trister Tage, in deren Verlauf die Fledermaus dunkler wurde und sich aufzulösen begann. Ich wollte die feinen Knochen behalten, aber meine Großmutter warf die Dose weg, und ich weiß nicht mehr, ob mich das traurig stimmte oder erleichterte. Der Sommer verschwand bald in langen, schweren Leichentüchern aus Regen. Keine Kokosnüsse fielen mehr herunter.

Mitte Juni schaffte es mein Onkel, mir einen Platz in einer C-47 der Air Force zu organisieren, die auf ihrem Weg nach Manila einen Zwischenstopp auf unserer Insel einlegte. Es war ein holpriger Flug, und wegen der Ohrenschmerzen weinte ich beinahe, aber der Gedanke, dass ich mit Soldaten unterwegs war, bremste mich. Ich lenkte mich ab, indem ich aus dem Fenster starrte auf der Suche nach dem Horizont. Ich sah zerrissene Wolken und eine bleierne See, bis die dunkelgrüne Landmasse Luzons auftauchte, die Ebenen überspült vom Hochwasser. Wir taumelten in eine Stadt, durchgepeitscht vom Regen.

Und jetzt, sechsunddreißigtausend Fuß über dem schwarzen Pazifik, bitte ich um Kaffee ohne Zucker, gebe der Schlaflosigkeit nach. Vielleicht über Hawaii werde ich meine Augen schließen, für die nächsten zehn Stunden nichts sehen und aufwachen im überfluteten Manila, in der Erinnerung vor fünfundzwanzig Jahren. Und ich wäre wieder ein Kind, und mein Vater würde mich vom Flughafen abholen mit einem schnell noch ausgeborgten Jeep, da er mich erst in der nächsten Woche erwartet hatte. Mandoy Imoy ist schuld, würde ich ihm sagen; er hat mich in das Flugzeug gesetzt, um sich das Ticket für die Fähre zu sparen. Was für eine Dummheit, würde Tatay* sagen, dich bei diesem Wetter fliegen zu lassen; na gut, damit erledigt sich das Hemd, das ich ihm zu Weihnachten schicken wollte. Ich hatte eine gute Zeit, würde ich sagen; ich wollte noch bleiben.

Aber es waren keine zwei Stunden, seit wir von San Francisco aus gestartet waren. Es ist eine 747, und in diesen sturmfreien Höhen scheint sie sich kaum zu bewegen. Neben mir sitzt ein Mann, ein Amerikaner um die fünfzig. Seine Hände imitieren zwei zuschnappende Krabben auf der Jagd nach Erdnüssen, die sich aus der Plastikverpackung befreit und auf seinem Tablett verteilt haben.

»Es ist ein völlig neuer Krieg«, erzählt er mir mit einem Bier in der Hand. Ich denke, er meint den Handelskrieg mit den Japanern, aber er breitet eine Broschüre eines Luftfahrtunternehmens aus, die ein Raketensteuerungssystem für das Jahr 2000 anpreist. »Der Pilot könnte tot sein, diese Babys fliegen einfach weiter. Und alles, was es dazu braucht, ist eine Stückchen Hardware in der Größe Ihres Fingernagels. Arbeiten Sie mit Computern?«

»Ich arbeite mit Wörtern.« Die Stewardess bringt meinen Kaffee. »Salamat.«

»Was sagten Sie?«, fragt mein Sitznachbar.

»Salamat … danke. In unserer Sprache … ich bin Filipino.«

»Oh.« Und dann: »Spricht jeder Englisch auf den Inseln, so wie Sie?«

»Beinahe«, sage ich, obwohl es nicht ganz der Wahrheit entspricht. »Ich hatte ein paar Kurse«, erkläre ich, er scheint zufrieden.

»Asiaten … ihr seid schwer auseinanderzuhalten. Japaner, Chinesen, Vietnamesen. Verdammt, ich kann euch nicht unterscheiden. Sie sehen chinesisch aus für mich.«

»Mein Großvater war zur Hälfte Chinese.«

»Ich wusste es. Zumindest nicht ganz falsch. Ich zum Beispiel, ich habe was Deutsches von irgendwo, mit einem Namen wie Weiskopf, Sie verstehen, W-E-I-S-K-O-P-F. Larry Weiskopf übrigens.« Er reicht mir seine Hand, ich spüre sein dickes Blut durch die Adern fließen.

»Noel Bulaong. Boo-LAH-ung.« Noel Ilustre Bulaong: mein Name, mit genug Raum zwischen den Vokalen, sodass er, ganz nach individuellem Geschmack, falsch gelesen, falsch verstanden oder falsch ausgesprochen werden kann … zur besten Unterhaltung der Leute, aber ohne lange anhaltenden Kummer, schon gar nicht für mich, es ist schließlich nur mein Name, ein Klang heller, lebhafter Schwingungen: »No-wail, No-well, Ill-luster, Ill-astray, Bull-y, Boo-lay … Billy Young …«

»Beaulah Wong.«

»Ja.«

»Also … bleiben Sie länger oder nur zu Besuch?«

»Ich bin mir noch nicht sicher. Mein Vater ist gestorben.«

»Oh. Tut mir leid, das zu hören.«

»Danke.« Er spielt mit der Broschüre, das Schweigen ist ihm offensichtlich unangenehm. »Es war so oder so an der Zeit, nach Hause zu fliegen«, sage ich. »Was ist mit Ihnen?«

»Geschäfte. Ich helfe beim Aufbau einer Chipfabrik in … Mactan … spricht man es so aus?«

Ich denke an Inseln und einen weißen Strand. All das würde sich verändern, hatte sich verändert, so auch mein Vater, selbst jetzt, während ich in der Luft bin.

Irgendwann in diesem Kindheitssommer in Kangleong entdeckte ich, dass es möglich war, die Zeit auszutricksen. Ich hatte alles in und um die Stadt nach jungen grünen Mangos und Papayas abgesucht, die von ihren Elternpflanzen abgeworfen worden waren, und sammelte sie in einer alten Keksdose. Sie waren die hübschesten Dinger, die perfekten Miniaturen ihrer kräftigeren Geschwister, mit feinem, delikaten Duft und einer unwiderstehlich perfekten Form, ungewöhnlich für ihr Alter und ihre Größe. Aber wenn man hineinbiss, waren sie bitter – nichts da außer hartem weißen Fleisch, Kernen und Fasern. Sie schwitzten in der Dose, bis sie gelb wurden, und dann schmeckten sie immer noch furchtbar. Meine Großmutter zeigte mir, wie man sie besser reifen lassen konnte. Sie nahm meine grünen Früchte in die Küche, wo sich unterhalb des mit Holz befeuerten Lehmofens jede Menge Asche angesammelt hatte. Sie formte ein Loch in die zusammengepresste Asche und und vergrub die jungen Dinger da drin. So, sagte sie, könnten sie gerettet werden. Sie würden zwar nicht mehr wachsen, aber immerhin würden sie mit der Zeit süßer.

Wenn ich an Wasser denke, erinnere ich mich an den Schuppen und die Fische in Kangleong. Wann immer die Toilette in dem Haus, wo ich wohnte, besetzt war, musste ich um die hundert Meter laufen, über die Straße, durch einen Wald aus Schopfpalmen und Bambus, runter zu einer Flussmündung, wo ein Schuppen auf Stelzen über brackigem Wasser stand. Es war die denkbar einfachste Konstruktion, ein Kiste aus Holz mit einem Loch im Boden. Ich würde mich über das Loch hocken und loslassen. Und dann passierte etwas Unglaubliches: Drei oder vier Fische schossen in mein rundes Blickfeld und zappelten im grünlichen Wasser wie dünne, blaue Zigarren, mit einer gelb leuchtenden Spitze. Sie standen im Wasser und warteten auf den nächsten Brocken, mit Augen und Mündern in gespannter Erwartung gierten sie nach mir. Sie wirkten noch seltsamer als der bayawak, die hühnerfressende Eidechse, der ich auf einer Flussbank im Landesinneren begegnet war, wo es keine Toiletten gab, nicht mal einen Schuppen. Der bayawak hatte mich angestarrt, während ich mich mit Kokosnussschalen sauber putzte. Ich lache, wenn ich daran denke, wie ich für diese Tiere ausgesehen haben muss.

Das letzte Mal besucht hatte ich Kangleong, nachdem ich von meinem ersten Trip aus den Vereinigten Staaten zurückkehrte, und es war während dieses Besuchs – ein angenehmer dank vieler Biere mit entfernten Onkeln und phantasievollen Erzählungen über die 42nd Street und Atlantic City –, dass ich ein Foto meines Vaters als junger Mann in die Hand bekam, in einem Polo mit Blumenmuster und weiten grauen Hosen, wie es damals Mode war. Er sah aus wie ein Angestellter im öffentlichen Dienst auf dem Weg nach oben; zu dem Zeitpunkt war er das wahrscheinlich auch. Mein Vater hatte viele Jobs: Polizist, Inspekteur beim Motor Vehicles Office*, hoher Beamter, Abteilungsleiter.

Meine Mutter hatte für jedes von uns drei Kindern ein Album zusammengestellt, sodass wir alle Erinnerungsfotos hatten, die sich kaum voneinander unterschieden: Wir posierten im Zoo, einer nach dem anderen, vor denselben Giraffen und Pfauen. Mein Album begann mit einem schokoladenbraunen Foto meines Vaters in seiner Polizeiuniform, auf dem er in entspannter Haltung am Fuß einer Wendeltreppe steht, den Säbel in der Hand.

Mein Vater erzählte, dass er auf der Polizeiakademie in Manila war, nachdem er den Vorbereitungskurs für ein Jurastudium aus Geldnot abbrechen musste, und dass der andere Anwärter, mit dem er sich ein Zimmer teilte, vierzig Jahre später Brigadegeneral der Nationalpolizei und Vertrauter des Präsidenten geworden ist. Mein Polizisten-Vater tauchte einmal in der Zeitung auf während eines Aufstands im Stadtgefängnis; ein Gefangener hatte auf dem Höhepunkt des Tumults versucht auszubrechen, und mein Vater schoss ihm ins Bein. Mein Vater hatte den Ausschnitt nicht mehr, als er mir die Geschichte erzählte, aber ich glaubte ihm ohne den geringsten Zweifel; er war ein guter Mann, mit einem guten Herzen und einem Kopf für Wörter und Zahlen, die weit über den engen Umkreis von Kangleong hinausreichten; ein Schachspieler, Reader’s Digest-Leser und Fan von Kreuzworträtseln auf Englisch, der Sohn eines Kokosnussbauern, von dem alle Schullehrer der Stadt entzückt waren wegen seines starken Ehrgeizes und der Fülle seiner Talente, so ganz anders als jene, die ihr ganzes Leben lang kleine Händler oder Wilderer von Wasserbüffeln bleiben würden, wie meine entfernten Onkel, die an besonderen Tagen Bier mit Gin und Cola mischten für besondere Gäste, die bereits von tuba* besoffen waren, diesem süßlichen, orangenen Schaum, der sich mit fortschreitender Zeit in Kokosnussessig verwandelte.

»Dein Tatay«, sagte Mandoy Imoy, als ich in jener Nacht auf seine Schulter gestützt zum Tor schwankte, »er war ein kluger Junge, was für ein Hirn der Kerl hatte! Wir sind auf dieselbe Schule gegangen, hat er dir das erzählt? Er konnte das komplette Ein-mal-eins mit fünf, und er kannte englische Wörter, die keiner von uns je gehört hatte, sowas wie, äh, ›fagelistic‹ oder ›rumcimian‹. Hast du so ’ne Wörter schon mal gehört? Was für ein Hirn. Aber er konnte mit Geld nichts anfangen. Dir geht’s gut, du hast einen guten Job, du bist drüben, ich glaube, dein Kopf funktioniert ganz gut. Aber dein Vater – er hätte richtig Kohle machen sollen, vielleicht ist er doch nicht so klug, was? Vielleicht war er, äh, fagelistic, hahaha!«

Tatay wollte Anwalt werden, woran er scheiterte und dann Gesetzeshüter wurde – eigentlich sogar eine Art Geheimagent, mit einer versilberten Dienstmarke an seinem Geldbeutel, auf der das Symbol des Motor Vehicles Office prangte. Mein Bruder und ich fuhren manchmal in Bussen und Jeepneys* mit ihm, und wenn der Kontrolleur kam, um uns Tickets zu verkaufen, ließ mein Vater einfach ganz langsam den Geldbeutel mit seiner Dienstmarke schwingen, sodass sie den Kontrolleur blendete; der taumelte davon und ging dann seinen üblichen Pflichten im Mittelgang nach, und all das geschah ohne ein Wort, ganz unauffällig.

Mein Vater wurde später hoher Beamter am Hauptsitz der staatlichen Autobahn-Behörde, dank der Vermittlung unseres Provinzabgeordneten, für den mein Vater Reden schrieb. Er bekam einen Schreibtisch, überhäuft mit Stiften – rote auf der einen und blaue auf der anderen Seite –, und einen riesigen Drehstuhl, der mächtig quietschte, wenn er sich bewegte. Er kaufte sich eine dünne Ledermappe und ließ seine Initialen in Gold darauf prägen. Der Abgeordnete schenkte ihm zu seiner Ernennung eine große, halbrunde Platte aus Marmor – der Exportschlager unserer Provinz –, auf der sein Name eingraviert war in einer Schrift, wie man sie aus alten Bibeln und Urkunden kennt. Das hatte ziemlichen Eindruck auf mich gemacht, offenbar genauso wie auf all die Leute aus Kangleong, die voller Hoffnung bei meinem Vater auftauchten mit Strohkörben voller Mangos und Eier und den immer wiederkehrenden Bitten, stets mit Demut vorgetragen und ebenso empfangen, um diesen oder jenen Gefallen, einen Brief, einen Anruf, einen Termin, eine Zuwendung für eine Hochzeit oder Taufe, eine Spende für das große Fest, eine Flagge für das Volleyballteam.

All das erschien umso imposanter, als Tatay nie einen Hochschulabschluss gemacht hatte und es abgelehnt hatte, zu seiner Ehre in alle Ewigkeit und seinem unendlichen Unglück, die Dienste eines gescheiterten Architekturstudenten auf der Arlegui Street in Anspruch zu nehmen, der Leuten Abschlüsse von der Universität ihrer Wahl besorgte, mit einem von Hand gefärbten Porträt mit Barett und Talar als Zugabe für ein einträgliches Geschäft. Wie dieser Mann schlug sich auch mein Vater mit viel Erfindungsreichtum durch und erreichte sogar einen gewissen Wohlstand, gemessen am Standard seiner Heimatstadt – eine Stelle als Beamter, eine Wohnung, aber kein Auto, einen Fernseher mit allem Drum und Dran, Sommerurlaub im feinen Baguio, eine Familie mit Kindern, die ordentliches Englisch in der Schule und ungezügeltes Tagalog zuhause sprechen konnten, aus dem Süden eingeschmuggelte Chesterfields mit blauer Banderole, eine seit langer Zeit ungeöffnete Dose Maxwell House Instantkaffee, die auf die VIPs wartete, eine in Folie gewickelte Flasche Chanel No. 5 für den dreißigsten Geburtstag meiner Mutter, ein Weihnachtskalender vom Abgeordneten und seiner Familie mit Unterschrift, der von der Küchenwand hinüberstrahlte zu einem Farbdruck des Letzten Abendmahls im Esszimmer und einem Regal mit einer bescheidenen Sammlung von Reader’s Digest Condensed Books, LIFE-Magazinen, einem Hammond-Atlas, dem Webster’s Dictionary, Erle Stanley Gardner, To Kill a Mockingbird, The Last of the Mohicans, einem Veranstaltungskalender und Blitzschach-Rätsel Nr. 8.

»Du könntest unser Bürgermeister werden, und vielleicht, wer weiß, sogar unser Gouverneur! Die Strategie überlässt du mir, ich manage die Kampagne«, krähte mich eines Nachmittags Mandoy Imoy an, vor sich sein Bier-Gin-Cola-Gemisch. Mandoy Imoy, ein ehemaliger Stadtverordneter und Cousin meines Vaters mütterlicherseits, war einst für fünf Monate Kangleongs amtierender Bürgermeister gewesen, als der eigentliche Amtsinhaber in einem Krankenhaus in Quezon City in Behandlung war wegen Komplikationen nach einer Blinddarmoperation. Zu der Zeit, als der Patient entlassen wurde, hatte Mandoy Imoy ausreichend Beweise für einen Finanzbetrug gesammelt, um den Mann zu überzeugen, seine Reha noch etwas zu verlängern und sich mit dem Gedanken an einen beruflichen Rückzug in seine komfortable, stuck- und marmorbehangene Maisonettewohnung anzufreunden. Der Bürgermeister beantragte eine längere Beurlaubung und überdachte seine Optionen. Mandoy Imoy sonnte sich in der Gunst der öffentlichen Meinung und liebäugelte damit, bei der nächsten Wahl selbst zu kandidieren – ungeachtet seiner jämmerlichen Geldnot und der Tatsache, dass er innerhalb seiner Partei, der PNR, in Ungnade gefallen war, in deren Reihen sogar Opportunisten auf eine gewisse Seriosität Wert legten, weshalb in diesem Fall Emigdio Bulaong keinen Anspruch auf ein hohes Amt stellen konnte, da er versäumt hatte, seine Mitgliedsbeiträge immer rechtzeitig zu zahlen. Mandoy Imoy hatte bis dahin nie mehr besessen als zwei Büffel und seine Hütte im Schatten der Brotfruchtbäume, aber es gab ungefähr zweihundert Bulaongs allein an diesem Berghang, für die sich Mandoy Imoy als eine Art Patriarch einsetzte, und um deren Stimmen zu bekommen, hatte der Bürgermeister einen Bulaong mit ins Team genommen. Und so war ich nach Einschätzung meines Onkels Imoy der logische Erbe seiner Machtambitionen. Wir hätten etwas gemeinsam, sagte er zu mir, und zwar nicht so sehr das Blut, sondern eine besondere Erfahrung: Wir beide waren im Ausland gewesen, und nicht einmal mein Vater hatte das geschafft.

Es war eine der immer wieder erzählten Geschichten in Kangleong: Wie sich, irgendwann in den Dreißigerjahren, der Junggeselle Emigidio auf einen Ozeandampfer geschlichen hatte, der während eines schweren Taifuns im Hafen von Tigbawan vor Anker gehen musste.

»Ich verkaufte ihnen Kokosnüsse und Hühner«, erzählte er, »ich ruderte raus in den Sturm, um mein Glück zu versuchen. Ich dachte, sie wären Amerikaner, oder Spanier. Ich sah ein paar schwarze Seeleute, aber die meisten Leute waren weiß, einige mit rotem, krausem Haar wie dieser Protestant McDonnell, der Mathe auf der Highschool unterrichtete … der schlug mir einmal auf den Kopf, dachte, ich hätte geschummelt, und vielleicht hatte ich das auch, aber ich hasste es, ausgelacht zu werden, und so strich ich nach der Schule eine dünne Schicht Melasse auf seinen Sattel, der war braun, er ahnte nichts, und dann schrie jeder ›Scheiße, Scheiße, Scheiße‹, als er davonradelte … Also da war ein Priester auf dem Schiff, aber ich verstand kein Wort von dem, was er sagte, ich könnte nicht mal sagen, welchem Glauben er angehörte, außer dass er einen Kragen trug und ein silbernes Kruzifix an einer Kette. Er sprach mit sehr leiser Stimme, als hätte er seit Tagen nichts zu essen bekommen, und wer weiß, vielleicht stimmte das auch! Sie waren weder Amerikaner noch Spanier, und sie boten mir Geld für meine Waren, aber ich hatte solches Geld noch nie gesehen, schönes Geld, Scheine mit Galeeren und Reitern in rot und lila darauf, und die Beträge waren natürlich in einer seltsamen Sprache mit lauter Vs und Hs geschrieben, aber ich konnte die Zahlen lesen, verdammt, ich war ja kein Idiot, Zahlen sind überall gleich, und ich nahm die Scheine mit den meisten Nullen, sicher, dass es irgendwo, vielleicht in Santa Prisca, aber bestimmt in Manila eine größere Bank geben würde mit Leuten, die sich auskannten mit den ganzen Währungen, zumindest Fotos davon hatten, um meine Scheine damit abzugleichen. Ich verschaffte mir eine Zukunft, das wusste ich in dem Moment. Ich beschloss, mein Boot zu verkaufen, die Hütte, alles, um mir ein Ticket nach Manila zu besorgen, wo ich das Geld umtauschen und ins Geschäft mit Imbissständen entlang der Boulevards einsteigen würde, in dem mein Halbbruder, dein Tio* Torio, sich ganz gut machte mit seinem Früchtestand. Aber dann dachte ich, während ich Kokosnüsse aufknackte für diese Seefahrer, vergiss Manila, du unverheirateter Saukerl, du bist hier, lass sie nicht ohne dich fahren, und so geschah es. Ich nahm mir ein Huhn und, unter dem Vorwand, meine Waren auf dem Schiff zu zeigen, fand ich mich sehr bald in einer dunklen, aber warmen Ecke im Maschinenraum wieder, und dort versteckte ich mich, bis das Schiff auslief, ungefähr zwei Tage später.

Sie hätten mich nie entdeckt, aber es wurde unerträglich heiß, als sie die Motoren starteten, so heiß, dass mein Huhn zu brutzeln anfing, wenn ich es gegen das Metall drückte, und ich wäre fast erstickt vom Rauch der brennenden Federn. Ich versuchte, den Rauch wegzuwedeln mit den Geldscheinen, aber die waren ganz durchnässt von dem Schweiß, die halfen nicht, im Gegenteil, sie wurden ganz schwarz vom Ruß auf den Leitungen und dem Hühnchen … Und dann kam mir in den Sinn, was für ein Duft, was für ein Festmahl, was für ein Huhn … Und so fanden sie mich wegen des Huhns, es machte jeden unter Deck verrückt, aber als sie mich schließlich fanden, hatte ich es bereits komplett verdrückt und nagte nur noch an den Knochen, und das machte sie noch wütender, aber zu dem Zeitpunkt waren wir schon weit entfernt von diesem bescheuerten Land, und ich war überzeugt, dass wir bald in Amerika oder Frankreich, oder von wo auch immer diese Menschen kamen, anlegen würden, irgendwo auf der anderen Seite des Pazifiks.«

»Du bist so ein Lügner, Mandoy«, sagte ich und füllte sein Glas auf, während meine anderen Onkel die Wolken angrinsten und den sandigen Schlamm zwischen ihren Zehen.

»Wie ich sagte«, Mandoy Imoy ließ nicht locker, »wie ich sagte, ich war auf dem Weg nach Amerika. Das war es, was ich wollte, das war es, was ich glaubte, aber es sollte nicht sein, und, ach, die Enttäuschung darüber schmerzt mich noch heute, besonders jetzt, wenn ich dich anschaue, mein Stolz und mein Neid, was für ein glückliches Händchen du hast, welche rosigen Nippel sie schon gekniffen haben muss, und erzähl mir, ehrlich, welche Haarfarbe …«

Rot. Ich hätte rot sagen sollen, aber es war kein richtiges Rot, so, wie ich es verstand; sie sagten: »Rot, Jenny hat rotes Haar«, aber wenn ich es anschaute, sah ich Karamel und Stroh oder irgendeine marmeladenartige Färbung, aber nie das fluoreszierende Rot, das Korallen und Flamingoblumen durchfloss, die Röte von bestimmtem Lehm, chinesisch, undurchlässig, vital. Jenny war rothaarig nach amerikanischem Verständnis, aber sie konnte es nicht leiden, so genannt zu werden, sie meinte, es wäre ein Codewort für Schlampe oder sowas in der Art. Ich sagte ihr, das ich rot mochte, dass Freunde sagten, es passe gut zu meiner Hautfarbe, aber wir sprachen nicht über dasselbe.

Ich antwortete Mandoy Imoy, um ihn in seiner müden Heiterkeit zu bestätigen: »Blau.«

»Sowas gibt es nicht, halt mich nicht für dumm, ich habe ein paar Bilder von den Mädchen in Amerika …«

»So ein Land gibt es nicht, ich hab dich nur veralbert, ich bin nie weiter gekommen als Mandaluyong. Tut mir leid, ich hab auch gelogen.« Ich kicherte, aber Mandoy Imoy blickte finster drein und spuckte.

»Dann kannst du nicht Bürgermeister werden«, fauchte er. »Du brauchst Erfahrung.«

Fünf Monate, nachdem er das Amt des Bürgermeister übernommen hatte, gab er es wieder an den ursprünglichen Inhaber ab. Es gab eine kurze Zeremonie auf den Stufen des Rathauses, und dann begab sich Mandoy Imoy in den Ruhestand in seinen neuen Beton-Bungalow am Meeresufer, in dessen Garten wir diese Drinks und Gespräche hatten.

»Wir landeten in Japan. Yokohama. Sie schickten mich von Bord. Ich traf ein Mädchen. Wir hatten Verständigungsprobleme, am Anfang, aber es klappte irgendwie. Ich wohnte bei ihr für beinahe ein Jahr, bis ein Schiff Richtung Heimat anlegte.«

»Warum hast du Japan verlassen?«

»Ich hatte größere Träume. Ich wollte etwas werden. Ich fischte bloß Stachelmakrelen in Yokohama.«

Ein oder zwei Mal hatte ich meinen Vater gefragt, was er während des Krieges gemacht hatte, und er erzählte, dass er, ein Teenager damals, an der Küste als Wachposten gedient hatte, immer auf der Hut, dass keine Flottillen von Schlachtschiffen und Flugzeugträgern in Tarnfarbe bei Nacht an ihm vorbeizogen, was auch nicht geschah, zumindest entdeckte er es nicht, und der Gedanke ließ ihn nicht los, dass die Yamato in einem unglücklichen Moment durchgeschlüpft sein könnte, etwa wenn ihm meine Mutter – die in Manila studierte und die er noch heiraten musste – durch den Kopf ging. Soweit ich das beurteilen konnte, hatte Kangleong nur eine bruchstückhafte Begegnung mit dem Krieg, als eine japanische Zero über dem Kalawit Channel abgeschossen wurde, der Pilot sich aus dem Flugzeug retten konnte und in den Stachelannonen hinter der Hauswirtschaftsschule landete.