Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

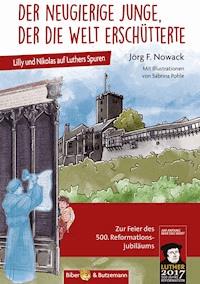

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

Anna und Tim können nicht mehr lesen, weil sie die Fee Leselust verwunschen hat. Die Kinder machen sich nun auf den Weg, um von der ihre Lesefähigkeit zurückzufordern. Die abenteuerliche Reise beginnt mit ihrem Abstieg ins Reich der Wichtel. Dort treffen sie neue Freunde, die einem sehr menschlich anmutenden Trend anhängen. Aber sie lernen auch Widersacher und Intriganten kennen, die versuchen, die Mission der Kinder für ihre eigene Pläne auszunutzen. Bei ihren neuen Freunden lernen Anna und Tim einen uralten Wichtel-Opa kennen, der ihnen interessante Geschichten aus seinem langen Leben als ›Schweizerdegen‹ erzählt. Ganz gespannt lauschen sie Zwiebelfischs Abenteuern. Gründlich recherchierter, spannender und farbenprächtiger Roman um eine Intrige, Missgunst und die Liebe zu den Büchern sowie eine Hommage an gleich mehrere wundervolle Berufe. Erleben Sie mit, wie Kinder zu Helden heranreifen und sammeln Sie mit ihnen Erfahrungen über die Liebe zur Literatur und die Menschen, die Büchern ihr Herz verschrieben haben. Der vorliegende Band ist der zweite Teil einer Reihe.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 292

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Berichte

Der Schacht

Neue Bekanntschaften

Raffaela und Ladislaus

Erkennen

Besuch

Adelaide

Gutenbergs Erfindungen

Zwiebelfischs Wanderschaft

Erkenntnisse

Zwiebelfisch wandert weiter

Zwiebelfischs Zeit in Leipzig

Das Fest der Feen

Die Wichtelfamilie

Abstecher nach Rudolstadt

Das Wortschloss

Die Bibliothek

Viel Arbeit in Rudolstadt

Wichtel und Feen

Im Dienste der Fee

Buchkunde für Kenner

Aufbruch ins Reich der Fee

Links

Leseprobe

Impressum

In Gedenken an mein Omala Ida

In Gedenken an die Volksbuchhandlung Nebra und ihre langjährige Leiterin, Frau Ilse Töpfer.

Sie lehrte mich die Achtung vor den Büchern, vermittelte mir die Macht der Literatur und die Liebe zu allem, was zwischen zwei Buchdeckel passt.

Ihr ist diese Buchreihe gewidmet.

Rudolstadt im Oktober 2014 Jörg F. Nowack

Alles, was die Menschheit getan, gedacht,

erlangt hat oder gewesen ist,

es liegt wie in zauberartiger Erhaltung

in den Blättern der Bücher aufbewahrt.

Thomas Carlyle

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

das Projekt »Kinkerlitzchen für die Leselust« ist mit mir, seinem Autor, gewachsen. Konnte ich mir am Anfang noch gar nicht richtig vorstellen, dass dieses Projekt zustande kommt, haben Sie, geehrte Leserinnen und Leser, nun bereits den zweiten Teil der Geschichte in Ihren Händen.

Die Geschichte von Anna und Tim geht weiter. Ihr Weg auf der Suche nach der Fee Leselust führt sie in unbekannte Gefilde. Doch sie treffen dort auf Fremde, finden Freunde und Unterstützer, müssen sich aber auch gegen Intriganten und allerlei Unbilden zur Wehr setzen. Ich lade Sie ganz herzlich ein, die Kinder zu begleiten und mit ihnen zu erfahren, was es alles braucht, um ein Büchermensch, ja ein Buchbesessener zu sein!

Herzlichst Ihr Jörg F. Nowack

Berichte

Der Wagen bremste vor dem Haus der Familie Schmerbauch. Cornelius hatte keinen Nerv, jetzt noch in die Garage zu fahren. Hinter seinem parkten zwei weitere Autos ein. Der Nieselregen hatte aufgehört, doch die Straßen glänzten noch von der Nässe.

Alle Insassen der Fahrzeuge strebten dem Flachbau zu, vor welchem Lydia und Cornelius stehengeblieben waren. Als Sibylle und Olaf mit Friedbert sowie Sarah und Uwe angelangt waren, wollte Cornelius hineingehen, aber Lydia hielt ihn am Ärmel fest. »Schau mal … dort!«, flüsterte sie.

Aus einem anderen Wagen waren zwei weitere Personen ausgestiegen. Auch sie schienen auf die Wartenden zuzugehen. Waren es Fremde? Oder waren es …

»Cornelius, wer mag das sein?«, flüsterte Lydia atemlos. Sie war mit ihren Nerven ziemlich am Ende.

»Na wer schon!«, brummelte Cornelius, der die Ankommenden bereits erkannt hatte. Er begrüßte sie mit einem lauten »Hallo ihr zwei! Das ist ja schön, dass ihr extra hergekommen seid!«

Die Neuankömmlinge traten soeben in den Bereich der Straßenlampe, die rechts der Versammelten stand. Da erkannten auch die anderen, wer da zu so später Stunde kam.

»Hallo zusammen!«, riefen Felix und Isolde wie aus einem Munde. Sie und niemand anders waren die sich Nähernden.

»Nun kommt alle aber erst mal herein!«, schlug Cornelius vor, ging zur Haustür und sperrte auf.

Solch ein Getümmel war seit Uwes letzter Party als Teenager nicht mehr in der kleinen Diele gewesen! Alle drängten sich umeinander herum und aneinander vorbei, als sie sich auszogen, ihre Jacken und Mäntel an die Garderobe hängten und die Schuhe wechselten. Lydia versorgte alle, die es nötig hatten, mit Hausschuhen. Dann ging die Hausfrau in die Küche. Sarah und Sibylle folgten ihr und schon bald zog der Duft vom heißen Kaffee und aromatischen Tee durch das vorher so verlassene Haus.

Die Männer waren gleich in die Stube gegangen, wo sich jeder auf eine Sitzgelegenheit niedergelassen hatte, während Isolde kurz in der Gästetoilette verschwand.

Als Lydia mit Sarah und Sibylle aus der Küche auftauchte, versorgte sie alle Anwesenden mit einem Heißgetränk. Eine große Karaffe mit frischem Leitungswasser und Gläser fanden auch den Weg auf den Tisch. Isolde gesellte sich gleich darauf wieder zu der Gesellschaft. Als nun alle versorgt waren, setzten sich auch die Frauen.

Friedbert ergriff als Erster das Wort. Er forderte Cornelius auf: »Nun spann uns aber nicht länger auf die Folter, alter Freund! Wir wollen wissen, wie euer Tag war und vor allem, wie ihr es geschafft habt, das Taschenchronometer zu bekommen!«

Der Angesprochene nahm einen Schluck aus seiner Kaffeetasse. Er stellte sie zurück auf den Tisch und spülte mit Wasser nach. Dann räusperte er sich und begann mit seinem Bericht.

»Heute Morgen telefonierte ich endlich mit meinem Cousin, den ich gestern nicht erreichen konnte. Leider war er erkrankt. Doch er konnte mir zum Glück die Auskunft geben, die ich unbedingt benötigte. Er wusste nämlich, in wessen Besitz sich das Taschenchronometer seines Vaters Alfred befand. Als ich diese Information hatte, setzten wir uns sofort ins Auto und euch über unsere Abreise in Kenntnis. Es war gegen zehn Uhr dreißig, als wir auf die A14 auffuhren, stimmt’s Lydia?«

Die Angesprochene nickte kurz und sagte: »Ja, das stimmt ungefähr.«

Cornelius fuhr fort: »Ich wusste, dass mein Onkel Alfred in einem kleinen Ort gelebt hat, der damals zirka hundert Kilometer von Leipzig entfernt lag. Als kleiner Junge war ich fast in jeden Ferien in seiner Buchhandlung und auch bei ihm zu Hause zu Gast. Heute ist die Entfernung dank der neuen Autobahnen und der ausgebauten Straßen freilich nicht mehr ganz so groß. Wir fuhren also zunächst nach Naumburg, der alten Dom- und Bischofsstadt. Dort bogen wir Richtung Freyburg ab. In der Jahnstadt Freyburg, an der Unstrut gelegen, füllte ich unseren Kofferraum bei der Gelegenheit gleich mit ein paar Kartons des guten Freyburger Dornfelder Weines. Zum Besuch der dortigen Sektkellerei konnten wir uns leider keine Zeit nehmen. Wir wussten ja, dass heute der Tag ist, an dem die Wichtel wieder tanzen werden. Wofür wir uns allerdings Zeit nehmen mussten, war ein Mittagessen. Im »Hotel zur Neuenburg« haben wir uns bei einem leichten Menü und einer herrlichen Aussicht in das Unstruttal wenigstens etwas entspannen können.

Nach dem Essen fuhren wir über die B180 oberhalb des Tals weiter in Richtung Querfurt, bis wir dann in der kleinen Weinbaugemeinde Steigra wieder hinunter ins Unstruttal abgebogen sind. Dort spannt sich die neue Brücke für den ICE über das gesamte Tal der Unstrut, das dort ungefähr zweieinhalb Kilometer breit ist. Von dort war es dann nicht mehr weit bis in die kleine Stadt, in der einst Alfreds Buchhandlung war. Wir folgten dem Flusslauf der Unstrut und nach wenigen Minuten schon lag sie vor uns. Die Stadt Nebra!«

Cornelius nahm wieder einen Schluck aus seiner Kaffeetasse und spülte mit Wasser nach. Dann erzählte er weiter: »Nebra führt den Heiligen Georg, den Drachentöter in seinem Wappen. Die alte Stadt wurde 876 erstmalig erwähnt und ist vor allem bekannt durch ihre Sandsteinvorkommen, die bis ins 20. Jahrhundert hinein abgebaut wurden. In vielen bedeutenden Bauwerken, wie zum Beispiel dem Berliner Roten Rathaus, findet man diesen roten Sandstein. Die Nebraer Steinmetze waren weit über die Landesgrenzen hinweg berühmt für ihre Handwerkskunst. Der Sandstein wurde meistens auf der Unstrut flussabwärts transportiert. Daher siedelte sich hier auch eine Schiffergilde an. Damals war der Fluss noch durchgehend schiffbar und auf ihm wurde wohl auch Holz hinab zur Saale geflößt. Der Name Nebra kam in aller Munde, als bekannt wurde, dass Raubgräber im Jahre 1999 auf dem Mittelberg unweit der Stadt einen antiken Bronzeschatz ausgegraben hatten. Teil dieses Bronzeschatzes war die später als »Himmelsscheibe von Nebra« bekanntgewordene älteste bekannte Himmelsdarstellung der Menschheitsgeschichte. In diesem Ort also, der keine dreieinhalbtausend Einwohner zählt, in früheren Jahren aber eine weitaus größere Bedeutung besaß als heute, hatte unser Vorfahr Alfred seine Buchhandlung.« Wieder trank Cornelius einen Schluck Kaffee. Er leerte seine Tasse bis zum Grund und spülte erneut mit Wasser nach. Dann fuhr er fort: »Mein Cousin hatte mir nun erzählt, dass das Taschenchronometer Alfreds – wohl, weil niemand etwas mit ihm anfangen konnte – im Heimatmuseum der Stadt gelandet war. Wir brauchten deshalb nicht früher als 14 Uhr in Nebra zu sein, weil das dortige Heimatmuseum erst zu dieser Stunde öffnet. Auf dem gegenüber des Heimatmuseums gelegenen Parkplatz stellten wir unseren Wagen ab. Wir besuchten das kleine, fast unscheinbare Haus, von dem es nur ein paar Schritte zum benachbarten Marktplatz sind, auf dem die Stadtkirche St.Georg steht. Nach ein wenig Suchen fanden wir auch eine Frau, die kompetent war, uns Auskünfte über die Taschenuhr Alfreds zu geben. Diese alte Uhr, so berichtete sie uns, lief sowieso nicht mehr und niemand hier im Ort hatte so rechtes Interesse für sie. Deshalb wurde sie vom Museum längst weitergegeben an einen Sammler, der sie reinigen und wieder Instandsetzen wollte. Danach gedachte er zu überlegen, so erzählte die Frau uns, ob er sie in seine Sammlung integrieren oder weiterveräußern würde, falls sich kein Interessent aus der Familie des Erblassers fände.«

Cornelius unterbrach seinen Bericht wiederum kurz, um erneut einen Schluck Wasser zu trinken.

Dann redete er weiter: »Ihr könnt euch sicher vorstellen, wie geschockt wir waren. Ich sah mich schon bei diesem Sammler stehen, der die Uhr in alle Einzelteile zerlegt hat! – Eine grausige Vorstellung! – Doch Frau Wäldchen, so hieß die Frau, die im Museum die Hosen anhatte, beruhigte uns. Sie teilte uns vielmehr mit, dass die Übergabe an den Uhrenliebhaber vor fast schon anderthalb Jahren erfolgt war und sie ihn als sehr eifrigen Menschen kenne. Außerdem sei er Uhrmacher und wohne in Schkeuditz. – Ihr könnt euch denken, dass ich Alfreds Uhr gleich wieder in fernen Ländern wähnte. Doch nun hatten wir ein neues Ziel, das Schkeuditz hieß und auf unserem Weg zurück nach Leipzig lag. Es gelang uns tatsächlich, innerhalb einer guten Stunde wieder auf der Autobahn in Richtung Leipzig zu sein. Noch während der Fahrt machten wir ein Treffen mit dem Uhrmachermeister aus, der sehr freundlich zu sein schien. Als wir am Ziel in Schkeuditz ankamen, hatten wir über eine Stunde Stau auf der Autobahn hinter uns. Hätten wir das geahnt, wären wir über Landstraßen gefahren. Doch nun war nichts mehr zu ändern. Wir fanden das Geschäft des Uhrmachermeisters gleich. Vor dem hatten wir uns mit ihm verabredet. Das war ganz in der Nähe des dortigen Rathausplatzes. Der Uhrmachermeister Michael Geratewohl lud uns gleich in seine Privaträume ein, die sich im Stockwerk über dem Geschäft befanden. Dort tickte es in allen erdenklichen Tonhöhen und in den unmöglichsten Frequenzen. Manche Uhren laufen ja wirklich im Sekundentakt; andere wieder, so scheint es, ticken vier Mal pro Sekunde. Herr Geratewohl zeigte uns seine Sammlung und wir bewunderten sie, obschon wir im Grunde lieber schon bei euch gewesen wären. Als wir den Rundgang durch die Sammlung endlich beendet hatten und mit dem Hausherrn bei einem Glas Wasser saßen, kamen wir dazu, unser Anliegen an den Mann zu bringen. Zum Glück war der Uhrmacher wirklich sehr freundlich und er lief gleich los, um uns die Uhr, auf die wir es abgesehen hatten, zu zeigen. – Und dann lag sie endlich vor uns! Wie ein golden schimmernder Traum lag sie auf einer schwarzen Samtplatte. Sie blinkte im Licht der Lampen, die Meister Geratewohl angeschaltet hatte und wir konnten uns nicht sattsehen an diesem Meisterwerk der Handwerkskunst. Der Restaurator erklärte uns, in welch beklagenswertem Zustand er die Uhr damals vom Museum in Nebra bekommen habe. Dass sie ausgerechnet bei ihm gelandet sei, wäre ein wahrer Segen gewesen, denn er verstand es nicht nur, das Uhrwerk wieder zum Gehen zu bringen. Das musste diese Tätigkeit übrigens schon vor Jahren aufgegeben haben. Nein, er konnte auch das winzige Spielwerk wieder zum Klingen bringen. Zum Beweis ließ er den Deckel der Uhr aufspringen und Lydia und ich konnten zum ersten Mal diese wundervollen Klänge hören.« Cornelius zog sein Mobiltelefon heraus und drückte wortlos darauf herum. Und als wäre Alfreds Taschenchronometer noch immer hier im Raum, begann die kleine, feine Melodie des Spielwerks zu ertönen. Alle Anwesenden lauschten mucksmäuschenstill und ergriffen der Melodie bis sie verklang.

Cornelius nahm seine Erzählung wieder auf: »Schließlich fragte der Uhrmacher mich, in welchem Verhältnis ich zu der Uhr stehen würde. Ich erklärte ihm meine Beziehung zu der Uhr und er bot mir an, gegen die Entrichtung einer geringen Summe selbst Eigentümer dieses Chronometers zu werden. Ich war total überwältigt. Aber da ich ohnehin bereits mit dem Gedanken gespielt hatte, die Uhr zu erwerben, wenn ich Gelegenheit dazu fände, nahm ich sein Angebot an. Ich bezahlte ihm also seine Aufwendungen, die er für die Reparatur der Uhr hatte. Auf die Berechnung eines Honorars für die aufgewendeten Stunden verzichtete der Meister, da es ihm um die Erhaltung dieses wohl einmaligen Stückes ging. Abschließend gab er mir noch eine kleine Metallschachtel, welche die Uhr auf der Reise der Kinder sicher beschützen würde. Als wir uns einig waren, verabschiedeten wir uns von Meister Geratewohl und stiegen wieder in unser Auto. Den Rest der Geschichte kennt ihr ja.« Cornelius nahm sich frisches Wasser, das er in sein Glas goss. Das stürzte er in einem Zug hinunter. Dann murmelte er: »Nun ist aber mal ein anderer dran mit Erzählen. Du zum Beispiel, Friedbert!« Er sah seinen Freund an. »Erzähl schon, wie ihr die alte Buchhandlung gefunden habt!« Friedbert setzte sich in Positur, nahm noch einen Schluck Wasser und begann, zu erzählen, was ihm, Anna und den anderen im Lauf des Tages widerfahren war. Allerdings war sein Bericht nicht annähernd so lang wie der seines Freundes.

»Anna und ich hatten ja im Liegenschaftsamt eine Aufstellung mit den damaligen Buchhandlungen erhalten. Zu unserem Glück standen immer die modernen Straßennamen dabei, sodass wir nicht erst noch danach suchen mussten, wie die alten Straßen jetzt heißen. Also gingen wir heute Morgen daran, zuerst alle Buchhandlungen auf einem Stadtplan zu markieren. Sibylle hatte heute frei und konnte uns deshalb zur Hand gehen. Dadurch, dass Anna nicht lesen konnte, war sie bei der Suche leider keine große Hilfe. Das könnt ihr euch ja denken. – Auf jeden Fall stellte sich rasch heraus, dass einige Grundstücke, auf denen in den 1930er Jahren Buchhandlungen waren, heute völlig neu bebaut sind. Vor allem von den Buchhandlungen, die direkt in der Innenstadt waren – und davon gab es sage und schreibe fünf – ist heute keine einzige Spur mehr zu finden. Die meisten der anderen Buchhandlungen kamen schon deshalb nicht infrage, weil sie zu weit vom Stadtzentrum entfernt lagen und deshalb damals noch gar nicht zu Leipzig, sondern zu seinen Vororten zählten. Nach ein wenig Ermittlung im Internet, bei welcher mich ebenfalls meine Schwiegertochter unterstützte, sind wir dann ziemlich schnell auf die Müllersche Buchhandlung gestoßen, die nahe beim Graphischen Viertel lag. Ich habe mich dann auf einen Erkundungsgang begeben und die alten Gebäude ausgespäht.« Der alte Lektor sprühte förmlich vor Abenteuerlust, als er an diesem Punkt der Erzählung angelangt war. Seine Augen leuchteten auch noch, als er weiter erzählte: »Es war gar nicht ohne. Noch dazu, weil es ja schon am Nachmittag genieselt hatte und sich mancher Stein, der schon trocken eine Gefahr darstellt, in diesem Zustand noch tückischer verhält. Mehrere Male rutschte ich aus und einmal wäre ich fast der Länge nach hingeschlagen, doch ich konnte mich zum Glück gerade noch abfangen. Und schließlich hatte ich das richtige Grundstück gefunden! Ich sah mir also die Wege an, auf denen wir dorthin gelangen konnten. Dann prägte ich mir alles ein und hoffte nun, auch im Dunkel der Nacht dorthin zurückzufinden.

Als dann der Abend hereinbrach und es immer dunkler wurde, sind wir langsam aufgebrochen. Zuvor hatten wir selbstverständlich gut zu Abend gegessen sowie Sarah und Uwe über unseren Treffpunkt informiert. Die Rucksäcke für die Kinder waren gepackt und wir waren bereit, alles zu riskieren, damit sie den Einstieg finden und die Wichtel erreichen konnten.

Als wir dann die Autos abstellten, hatte ich dennoch große Mühe, die Wege, die ich mir eingeprägt hatte, wiederzufinden. Mein Gedächtnis ist eben auch nicht mehr das, was es einmal war. Sarah war es dann, die mit Uwe freiwillig zurücklief, um euch von der Autobahn abzuholen. Uwe fuhr sie dorthin und kam dann schnell zurück zu uns. – Den Rest kennt ihr«, beendete Friedbert seinen Bericht.

Alle Blicke suchten und fanden nun Isolde und Felix.

Die hatten die ganze Zeit über nur zugehört und selbst noch nicht viel gesagt. Doch jetzt rührte sich Isolde und begann, zu erzählen, weshalb sie gerade hier und nicht in Hamburg waren.

»Gestern Abend hatten wir eine wirklich wundervolle Lesung in der Hansestadt. Die Zuhörer waren begeistert und hatten ganz viele Autogrammwünsche. Außerdem haben wir ganz viele signierte Bücher verkauft. Das alles waren wir ja schon von den Lesungen hier im mitteldeutschen Raum gewohnt. Ich wundere mich immer wieder, wie viele Menschen es gibt, denen die Themen Literatur, gutes Deutsch und alles, was damit zu tun hat, sehr wichtig sind. Im Gegensatz dazu wundert mich eben auch, dass unsere Sprache dennoch so verludern und verlottern konnte. Doch vielleicht konnte und kann Felix mit seinem Buch ja etwas in Gang bringen, das diese Tendenz umkehrt.

Auf jeden Fall waren wir sehr beschwingt, als wir in unser Hotel zurückgekehrt sind. Bei einem gemütlichen Glas Rotwein haben wir den Abend dann an der Bar des Hotels ausklingen lassen. Als wir schon wieder in unserem Zimmer waren, bekam Felix den Anruf von Cornelius, der uns über die Entwicklung der Dinge hier in Kenntnis setzte. Das fanden wir so interessant und bemerkenswert, dass wir uns am Nachmittag, nachdem ich meinen beruflichen Verpflichtungen nachgekommen war, entschlossen haben, zu euch zu fahren. So können wir euch wenigstens moralisch ein wenig unterstützen. Wir müssen auch morgen früh bereits wieder weg, weil am Abend wieder eine Lesung stattfinden wird. Diesmal geht es nach Neumünster, wo Felix in einer Buchhandlung aus seinem Buch lesen wird.«

Der eben Erwähnte meldete sich nun zu Wort: »Verzeiht, wenn ich neugierig bin, aber ich … das heißt, wir … wissen noch immer nicht, was vorhin geschehen ist, also bevor ihr alle wieder hierher gekommen seid. Es wäre wirklich nett, wenn ihr uns davon informieren könntet.

Selbstverständlich kam Friedbert sehr gerne diesem Wunsch nach. Er erzählte von der Suche nach dem Einstieg in Alfreds Schacht, weiter von der Ankunft Cornelius’ und Lydias. Und dann erzählte er von seiner Freude darüber, dass es ihnen gelungen war, das Taschenchronometer Alfreds zu besorgen und mitzubringen. Dann erzählte er weiter, dass Tim und Anna allein den Einstieg gefunden hatten. Der alte Lektor ließ auch die Tränen, die er beim Abschied von den Kindern vergossen hatte, nicht unerwähnt.

Felix und Isolde hingen an seinen Lippen und sogen begierig jedes Fitzelchen an Information auf, dessen sie habhaft werden konnten.

Noch sehr lange saßen die Freunde beieinander. Draußen wurde es langsam hell, als Olaf und Sibylle zum Aufbruch drängten.

Auch Friedbert wollte nun aufbrechen, um nach Hause zu gehen. So verabschiedete man sich voneinander. Auch Sarah und Uwe brachen nun auf. Isolde und Felix blieben noch zum Frühstück bei Lydia und Cornelius. Sie unterhielten sich über ihre Ängste, über die Kinder und deren Mut, sich den Dingen zu stellen, die nun unweigerlich auf sie zu kamen.

Nach dem Frühstück verabschiedeten sich Isolde und Felix, um sich vor der langen Fahrt noch etwas auszuruhen.

Und während draußen die Stadt langsam wieder zum Leben erwachte, wurden Lydia und Cornelius immer ruhiger und gingen schließlich zufrieden zu Bett. Vielleicht würden sie ja heute etwas besser schlafen können.

Kaum jedoch war Cornelius in einen schweren, traumlosen Schlaf gefallen, wurde er vom schrillen Klingeln an der Haustür wieder aus demselben gerissen.

»Wer mag das sein?!«, dachte er, als er sich den Bademantel überzog und hinunterging.

Der Schacht

»Pass auf, Anna! Der Stein ist rutschig!«

Tims Ermahnung ließ Anna konzentrierter werden. Ganz vorsichtig setzte sie nun ihren zweiten Fuß in das Trittloch in der Wand des kreisrunden Schachtes.

»Hast du oben die Wurzel? – Halte dich gut daran fest, sie ist unser einzige Sicherheit!«

Tim flüsterte mehr, als dass er rief. Er war als Erster in das kleine, runde Loch gestiegen. Er musste seine Schultern einziehen, um hindurchzupassen. Von unten sah er nur Annas Schuhe und ihre Hose, sonst sah er fast nichts. Es war relativ dunkel in dem Schacht, dessen Grund er auch im Schein seiner kleinen, starken Taschenlampe nicht gesehen hatte. Sie war aus Metall und mit bruchfestem Glas versehen. Auch ein Sturz aus mehreren Metern Höhe würde sie nicht zerstören können. Diese Lampe hatte er jetzt ausgeschaltet und gut in seiner Jackentasche verstaut.

Von oben hatte er hineingeleuchtet in diesen unheimlichen Schacht, der durch die hölzerne Klappe verdeckt gewesen war. Die Lumpen und das Papier, welche darüberlagen, hatten die Zwei schon weggeräumt, als sie die Klappe fanden.

Leise und vorsichtig hatten die Kinder die Klappe geöffnet, nachdem sie sich von all ihren Begleitern verabschiedet hatten. Tim sah als Erster hinab in den Schlund, aus dem ein diffuses Licht strömte. Dann hatte er seine Taschenlampe genommen und kurz hineingeleuchtet, während er noch immer in die Tiefe sah. Unten sah er – nichts. Höchstens ein paar Stufen, die in den Fels gehauen waren, konnte er ausmachen.

Dann hatten sich Anna und Tim die Hände gegeben und sich gegenseitig versprochen, immer füreinander da zu sein und auch in brenzlichen Situationen für den anderen einzustehen. Es war ein feierlicher Moment, der ihrem Abstieg ins Umbekannte vorausging.

Noch zwei Tage zuvor hätten sie beide sich nicht vorstellen können, so wie jetzt aufeinander angewiesen zu sein. Doch die Dinge hatten sich in eine Richtung entwickelt, die sie im Grunde niemals auch nur in Erwägung gezogen hatten.

Jetzt standen beide untereinander in dem engen Schacht und kletterten hinab. Das Licht reichte gerade aus, um das Nötigste zu sehen. Sie waren besseres Licht gewohnt. Schließlich lebten sie im Zeitalter der LED! Diese kleinen, unscheinbaren Lichtquellen gaben Licht in einer Intensität ab, wie es noch vor ein paar Jahren unvorstellbar gewesen war. Das Licht hier unten hingegen war eher trüb und gelblich. ›So ähnlich war es damals, als ich mit Opa und Oma in den Saalfelder Feengrotten war‹, erinnerte sich Tim.

Jetzt hatten Annas Hände die Wurzel gefunden. »Okay, ich bin jetzt drin!«, rief sie flüsternd zu Tim nach unten. Nun suchte Tims Fuß die Nächste der Stufen. Es war ziemlich anstrengend, in die Tiefe zu steigen, wenn man nichts sah, denn der Schacht führte senkrecht in den Untergrund. Die Anstrengung ließ Tim jede Unterhaltung vergessen.

Anna folgte Tim ebenso schweigend. Aus der Tiefe dudelte die Musik, die bereits Alfred hierhin geführt hatte. Das war lange her! Tim rechnete im Kopf. Über fünfundsiebzig Jahre musste das nun bereits her sein! – Eine halbe Ewigkeit! Eine so lange Zeitspanne konnte er sich nur mit sehr viel Mühe vorstellen. Im Geschichtsunterricht sprachen sie freilich von ganz anderen Zeiträumen. Aber aus den Zeiten kannte er ja niemanden persönlich. Doch Alfred war sein Vorfahr, sein Uhrahn. Zu ihm hatte er eine persönliche Beziehung. Er wusste sogar, in welcher Beziehung genau er zu Alfred stand. Der war nämlich sein Urgroßonkel!

Stufe um Stufe stiegen sie hinab in die unbekannte Tiefe. Die Hände taten den Kindern schon jetzt weh. Was sollte das werden, wenn sie hier wieder hinauf mussten?! Daran wollte Tim jetzt lieber gar nicht denken.

Er hörte Anna über sich keuchen. Tim musste sich beeilen, damit sie ihm nicht auf seine Hand trat, mit der er sich in dem Trittloch abgestützt hatte. Offensichtlich war der Abstieg nicht nur für ihn äußerst anstrengend.

Annas Beine zitterten. Jetzt, da sie neben Tim auf der etwas breiteren Stufe ausruhte, bemerkte sie es umso mehr, dass ihre Muskulatur nicht für solche Torturen trainiert war.

›Das hätten sie besser mit uns üben sollen!‹, fiel ihr ein.

Sie keuchten beide. Tim ging es kaum besser als ihr. Obwohl seine Beinmuskeln doch scheinbar gestählt sein mussten durch sein Hobby, das Skateboarden. Er hatte ihr erzählt, dass er bereits zwei Jahre mit dem Rollbrett fuhr. Etwas angeberisch hatte er ihr damals berichtet, dass er schon verschiedene Sprünge wie den ›Ollie‹ mitunter stehen konnte. Tim trainierte in jeder freien Minute mit seinen Freunden. Jedenfalls, wenn das Wetter es zuließ.

Hier drin waren sie vor dem ungemütlichen Wetter, das draußen herrschen mochte, gut geschützt. Doch wer wusste schon, was sie hier unten, am Ende des Schachtes erwarten würde!

Fünfundzwanzig Stufen lagen bereits hinter ihnen. Und ebenso viele lagen noch vor ihnen. Mindestens.

Jetzt aber standen sie gemeinsam auf der etwas breiteren Stufe und konnten etwas ausruhen.

Tim bot Anna etwas aus seiner Trinkflasche an. Sie griff mit zitternden Fingern zu. Dankbar lächelte sie ihn an und trank einen Schluck aus seiner Flasche. Köstlich, wie das kühle Nass durch ihre Kehle rann und ihr neue Kraft zu geben schien!

Sie gab Tim seine Flasche zurück und der klickte den Karabinerhaken wieder an seinem Rucksack.

»Können wir weiter?«, fragte er, obwohl er Anna ansehen konnte, dass sie seine Frage am liebsten verneint hätte.

Doch sie war sehr tapfer. Sie nickte mit dem Kopf und Tim begann nun den weiteren Abstieg. Kurz darauf folgte ihm Anna wieder hinein in den Schacht, der sich nun etwas von ihren Körpern weggeschoben zu haben schien. Sein Durchmesser war wohl etwas größer geworden. Das Gestein, durch welches die Baumeister der Wichtel diesen Schacht getrieben hatten, war hier härter als der Sandstein, durch den sie zuvor gestiegen waren. Der raue Sandstein war matt, doch das Gestein, durch welches sie jetzt stiegen, glänzte im Schein des Lichts, das von unten kam und ihren Weg notdürftig erhellte. Also musste es härter sein, denn nur sehr hartes Gestein konnte man polieren, damit es glänzte.

Hin und wieder glitzerte sogar etwas im Gestein des Schachtes.

›Ob das Edelsteine sind?‹, fragte sich Tim, als er, solch einen glitzernden Punkt vor Augen, mit seiner Fußspitze nach dem nächsten Tritt für seinen Fuß suchte.

Immer tiefer stiegen die Kinder in den Schacht hinunter und ihren Abenteuern entgegen. Stufe um Stufe ließen sie sich hinab ins Ungewisse.

Als Tim nur noch ganz wenige Stufen unter sich hatte, hörte er über sich einen lauten Knall.

»Was ist los? Ist dir was passiert, Anna?«, fragte er mit erhobenem Kopf.

»Nein, nichts ist …«, erwiderte Anna. Doch bevor sie weitersprechen konnte, rauschte etwas Großes über ihren Köpfen. Sie ließen beide reflexartig die große Wurzel los und klammerten sich mit aller Kraft an die ins Gestein geschlagenen Stufen.

Was immer es war, es schwirrte zuerst über ihren Köpfen, dann war es plötzlich hinter ihnen und auch schon an ihnen vorbei. Ein kräftiger Windzug zerrte an ihrer Kleidung und sie hatten große Mühe, die Stufen nicht loszulassen.

»Was war das, Tim«, fragte Anna zaghaft von oben. »War … war das etwa ein wildes Tier?«

Tim lachte und sprang hinunter. Es waren nur noch zwei Stufen unter ihm gewesen. Dann lachte er noch etwas lauter und sagte: »Komm her und schau dir dein wildes Tier an! Du kannst springen, wenn du zuvor noch eine Stufe hinuntersteigst! Aber halte dich nur noch an den Steinstufen fest!«

Anna tat, wie Tim ihr geheißen. Langsam und mit dem ganzen Körper an die Schachtwand gepresst stieg sie eine Stufe hinunter. Dann stieß sie sich ab und landete direkt neben Tim, der zuvor einen Schritt zur Seite gegangen war.

Erschrocken sah sich Anna um. Sie hatte Tim blind vertraut und war nicht von ihm enttäuscht worden. Schließlich sah sie, was hinter ihnen vorbeigeflogen war. Mit ungläubig aufgerissenen Augen sah Anna hinunter auf das, was nun fast wie aufgerollt vor ihren Füßen lag: Die Wurzel, die ihren Händen so lange Halt gegeben hatte, lag vor ihnen im Staub des Schachtbodens. Der war hier gut einen halben Zentimeter hoch und der gesamte Raum war jetzt wie in einen dichten Nebel gehüllt.

»Nun können wir nicht mehr zurück!«, seufzte Anna und schlug ihre Hände vors Gesicht.

»Ach was!«, erwiderte Tim. »Wir brauchen diesen Halt ganz einfach nicht mehr. Deshalb ist die Wurzel nun überflüssig geworden und heruntergefallen.«

»Und wie kommen wir hier wieder weg?«, fragte Anna zaghaft, wie es ihre Art war.

Tim wusste es auch nicht. Doch um Anna nicht noch mehr zu beunruhigen, sagte er flapsig: »Die Wichtel werden schon wissen, wie wir wieder auf die Erde hinauf kommen!«

Anna blickte ihn jetzt etwas ungläubig an und sagte: »Hoffentlich hast du recht, Tim!«

Etwas verlegen versuchte sie, sich den Staub mit den Händen aus der Kleidung zu wischen. Das gelang ihr mehr schlecht als recht. Doch Anna war beschäftigt, darauf kam es ihr an. Hauptsache, sie war abgelenkt, sonst würde sie die Aufregung vielleicht nicht aushalten. Und dann würden ihr vielleicht sogar Tränen in die Augen steigen. Das wollte sie auf keinen Fall! Deshalb lenkte sie sich ab.

Tim bückte sich, um die Wurzel, die jetzt einer Liane glich, wie sie in Urwäldern von den Bäumen hingen, auf ihre Reißfestigkeit zu prüfen. Doch als er sie mit seinen Fingerspitzen berührte, zerfiel sie augenblicklich zu Staub.

Tim zuckte zurück. Mit allem hatte er gerechnet, aber damit nicht! Auch er tat nun, als würde er seine Hose abklopfen, betrieb diese Handlung aber nur wenig glaubhaft.

Dann straffte er sich. Er sagte: »Lass uns noch etwas Trinken, dann sollten wir langsam weitergehen. Am besten in die Richtung, aus der die Musik kommt«, meinte er, als er sich suchend umsah.

Von der Stelle, an der sie standen, strebten vier Stollen in die vier Himmelsrichtungen auseinander. Das hatte Cornelius nicht erzählt, als er von Alfreds Abenteuer berichtet hatte! Verwundert schüttelte Tim den Kopf. Er zückte ein kleines Diktiergerät, in welches er, nachdem er es angeschaltet hatte, alles hineinsprach, was er für wichtig hielt. Das Gerät würde die Nachricht abspeichern und selbstständig mit einem Zeitstempel versehen. Somit würden sie immer wissen, wann sie wo gewesen waren, wenn ihre Reise beendet sein würde. Das Gerät ließ sich sehr leicht bedienen. Darauf hatte Opa Cornelius geachtet, als er es erstanden hatte. Auch in Annas Rucksack steckte ein solches Diktiergerät, schon für den Fall, dass sie sich trennen mussten. Doch Anna hatte nicht vor, es zu benutzen, solange nicht wirklich Not am Manne war.

In der Zwischenzeit hatte Anna ihre Trinkflasche von ihrem Rucksack abgemacht und reichte sie Tim. Der nahm sie dankend entgegen, trank zwei Schlucke und gab die Flasche ihrer Besitzerin zurück. Die verband sie mit einem Klick wieder mit ihrem Rucksack. Dann ordneten unsere Helden ihre Kleidung und begaben sich alsbald auf den Weg. Sie gingen immer der Musik nach.

Der Stollen bog bald nach rechts ab, dann wieder machte er eine Biegung nach links. Aber er schien im Grunde seiner ursprünglichen Richtung zu folgen und lief ohne Steigung oder Senke immer geradeaus. Je weiter unsere Freunde vorankamen, desto lauter wurde auch die Musik. Sie waren bereits einige hundert Meter gegangen, als der Gang sich etwas weitete. Er wurde auch höher und je weiter sie kamen, desto breiter und höher wurde nun der Tunnel. Immer begleitete sie der Klang der Musik, dem sie folgten. Bald vermochten sie sogar, die einzelnen Musikinstrumente des Orchesters unterscheiden. Den taktgebenden Ton der Trommeln und Pauken hatten sie bereits nach einem kurzen Teil der Strecke herausgehört. Je weiter sie kamen, desto heller wurde es auch im Tunnel. Das Licht schien einfach von überall her zu kommen. Weder konnte Anna Tims Schatten sehen, als sie sich umdrehte, noch konnte der ihren Schatten erblicken. Leise unterhielten sich Tim und Anna.

»Woher das Licht wohl kommen mag?«, fragte Tim und hatte gleich darauf selbst eine Idee.

»Na klar! Glasfaserkabel, das isses!«, rief er freudig-erregt aus.

»Dass ich darauf nicht schon eher gekommen bin!« Er schlug sich vor Vergnügen auf den eigenen Oberschenkel.

»Glasfaserkabel?«, wunderte sich Anna. »Dienen die nicht dazu, die Telefongespräche zu übertragen? Ach ja, und natürlich das Internet!«, rief sie und schlug sich mit der flachen Hand vor die Stirn.

»Stimmt!«, sagte Tim. »Früher nannte man sie Lichtleitkabel und genau so kann man diese Kabelstränge auch verwenden. Mit ihnen kann man das Licht im wahrsten Sinn des Wortes unter die Erde bringen.«

»Gibt’s die Kabel schon so lange, Tim?«, fragte nun Anna.

»Wie lange?«, fragte er zurück.

»Na so lange wie diesen Tunnel und den Schacht und all das hier«, informierte Tims Begleiterin.

»Also, soweit ich weiß, gibt es die Kabel ungefähr, seit unsere Eltern damals Teenager waren«, erklärte Tim.

»Und somit doch noch nicht sooo lange«, stellte Anna fest.

»Aber doch schon ganz schön lange«, beharrte Tim. »Oder würdest du etwa gern mit deiner Mutter in eine Klasse gehen? Oder mit meiner?«

Anna prustete bei dieser Vorstellung los und lachte.

Mittlerweile waren sie dem Ort, an dem die Musik entstand, immer näher gekommen, sodass sie auch immer lauter reden mussten. Als sie schon fast schreien mussten, sahen sie sich gegenseitig an und mussten beide herzlich lachen. Von da an gingen sie schweigend nebeneinander her und verständigten sich, wenn es nötig war, mit Handzeichen.

Auch das Licht war jetzt merklich heller geworden und hatte an Strahlkraft enorm zugenommen. Anna und Tim schritten nun kräftig aus. Vergessen waren die Strapazen des Abstiegs. Sie wollten nur noch schnell an ihr Ziel kommen. Ein weiteres Mal machte die Strecke eine Krümmung. Als sie am Ende dieser Kurve angekommen waren, blieben die Zwei wie angewurzelt stehen. Ihr Erstaunen war aus ihren Gesichtern deutlich abzulesen.

Die Wände des Stollens waren zurückgewichen und gaben den Blick frei in einen saalartigen Raum, in dem viele Tische und Stühle standen. Auf der Bühne saß ein DJ und steuerte die Musik über einen Klapprechner. Es war zwar ungewöhnliche Musik, die aus den großen Boxen kam, aber sie war von einer überragenden Qualität. Der Klang der Anlage ließ sich beinahe in nichts von dem eines Orchesters unterscheiden.

Erst jetzt bemerkten die Kinder, dass das helle Licht im Saal aus den Wänden selbst zu kommen schien. Hunderte, ja Tausende von Edelsteinen in den Wänden brachen das Licht und reflektierten es in sämtlichen Spektralfarben zurück. Es war wunderbar anzusehen, wie die Lichtstrahlen in jede Ecke des Raumes wanderten. Es sah aus, als würde sich eine riesige Discokugel drehen. Doch die Farben waren klarer, das Licht weicher, aber doch irgendwie strahlender.

Tim und Anna standen beide mit offenen Mündern da.

Ihr Staunen verstärkte sich sogar noch, als sie ihre Aufmerksamkeit auf die Teilnehmer dieses illustren Festes richteten. Viele Personen saßen auf ihren Stühlen an den reich gedeckten Tischen. Doch noch mehr Leute bevölkerten die Tanzfläche, auf der sie sich im Takt der – zugegebenermaßen seltsamen – Musik wiegten. Die ausnahmslos kleinwüchsigen Personen trugen Kleidung, die dem aktuellen Zeitgeschmack entsprach. Jeder war so gekleidet, wie es ihm gefiel und niemand nahm daran Anstoß, wie der andere aussah. Da waren Leute, die gekleidet waren wie die Menschen, denen man jederzeit auf der Straße begegnen konnte. Dann wieder gab es welche, die ganz in Schwarz gekleidet und weiß geschminkt waren. ›Die sehen ja aus wie die Gotics, die jedes Jahr zu Pfingsten Leipzigs Straßen bevölkern!‹, erkannte Anna. Andere trugen tiefsitzende Jeans und Sneakers und hatten sogar ihre Skateboards auf den Rücken geschnallt. Wieder andere trugen Dreadlocks auf dem Kopf oder hatten ihre Beanies darübergestülpt.

Tim sah sogar Festteilnehmer, die elegante Anzüge und Kleider trugen.

Anna entdeckte eine Gruppe mit Cowboyhüten und Petticoats. ›Das ist sicher eine Truppe, die solche Westerntänze tanzt‹, dachte sie bei sich. Wie genau die hießen, fiel ihr gerade nicht ein.

Insgesamt waren mindestens hunderfünfzig bis zweihundert Anwesende im Saal, schätzte Tim.

Das Fest wirkte durch die Vielfalt seiner Teilnehmer bunt wie das Leben selbst. Am liebsten hätten sich unsere Freunde selbst unter die illustre Schar der Festteilnehmer gemischt. Doch es kam alles etwas anders, als es sich Tim und Anna gedacht hatten.