29,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien

- Sprache: Deutsch

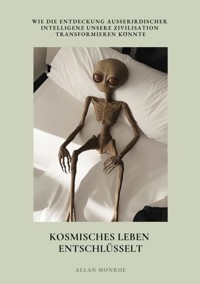

Sind wir allein im Universum – oder stehen wir kurz davor, die Antwort auf die größte Frage der Menschheit zu finden? In Kosmisches Leben entschlüsselt nimmt Allan Monroe Sie mit auf eine faszinierende Reise an die Grenzen unseres Wissens und darüber hinaus. Von den neuesten wissenschaftlichen Methoden zur Suche nach außerirdischem Leben bis hin zu den philosophischen und kulturellen Auswirkungen einer solchen Entdeckung – dieses Buch beleuchtet die tiefgreifenden Fragen, die unser Verständnis von Zivilisation, Technologie und Existenz verändern könnten. Erfahren Sie, wie Forscher mit modernsten Teleskopen, künstlicher Intelligenz und innovativen Technologien die Geheimnisse fremder Welten entschlüsseln. Tauchen Sie ein in die Debatte über die Bedeutung möglicher interstellarer Kommunikation und darüber, wie der Kontakt mit einer außerirdischen Intelligenz unsere Welt neu definieren würde – politisch, gesellschaftlich und spirituell. Kosmisches Leben entschlüsselt ist eine Einladung, unseren Platz im Universum neu zu überdenken und eine Vision der Zukunft zu entwickeln, die die Menschheit an ihre nächste große Grenze führt. Sind wir bereit für eine Begegnung mit dem Unbekannten?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 175

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Allan Monroe

Kosmisches Leben entschlüsselt

Wie die Entdeckung außerirdischer Intelligenz unsere Zivilisation transformieren könnte

Einleitung: Die Suche nach außerirdischem Leben

Historische Perspektiven auf die Suche nach außerirdischem Leben

Die Faszination der Menschheit für den Himmel und die Frage, ob wir allein im Universum sind, reicht weit in die Geschichte zurück. Bereits die alten Zivilisationen schauten in den nächtlichen Himmel und malten sich aus, was sich jenseits der Sterne befinden könnte. In dieser historischen Perspektive betrachten wir die Entwicklung der Ideen und Bemühungen, intelligentes außerirdisches Leben zu entdecken und zu verstehen. Vom antiken Rom über das Mittelalter bis hin zur Neuzeit hat sich das Interesse an außerirdischen Lebensformen stetig verändert und weiterentwickelt.

In der Antike prägte die Philosophie die Ansichten über das Universum und die Existenz von Leben. Der griechische Philosoph Epicurus (341-270 v. Chr.) vertrat die Meinung, dass das Universum unendlich sei und zahlreiche Welten beheimaten könnte, von denen einige durchaus Lebewesen besitzen könnten. Diese frühen Überlegungen basierten jedoch nicht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, sondern auf philosophischer Spekulation.

Im Mittelalter geriet die Diskussion über außerirdisches Leben weitgehend in den Hintergrund, da das geozentrische Weltbild der katholischen Kirche dominierte. Der Mensch und die Erde standen im Mittelpunkt des Universums, und die Möglichkeit anderer Lebensformen wurde kaum in Betracht gezogen. Erst in der Renaissance, mit dem Aufkommen des heliozentrischen Modells durch Nikolaus Kopernikus (1473-1543) und später durch Galileo Galileis (1564-1642) Astronomie, begann sich das Verständnis des Universums zu wandeln. Diese neuen Perspektiven ließen die Vorstellung zu, dass andere Planeten ähnliche Lebensbedingungen wie die Erde aufweisen könnten.

Im 17. und 18. Jahrhundert, mit dem Beginn der Aufklärung, gewann die Idee des außerirdischen Lebens wieder an Popularität. Philosophische Werke wie Bernard le Bovier de Fontenelles "Gespräche über die Mehrheit der Welten" (1686) diskutierten die Möglichkeit, dass andere Planeten bewohnt sind, in einer Weise, die sowohl wissenschaftlichen als auch literarischen Charakter hatte. Während dieser Zeit stieg das Interesse an der Vielzahl der Himmelskörper und den potenziellen Lebensformen, die sich auf ihnen befinden könnten.

Die Entwicklung der Astronomie im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert führte zu bedeutenden Fortschritten in der Technologie und im Wissen über das Weltall. Der Bau großer Teleskope ermöglichte detaillierte Beobachtungen von Planeten wie Mars, was zu Spekulationen über außerirdische Zivilisationen führte. Eine der bekanntesten Theorien war die von Percival Lowell (1855-1916), der annahm, dass die "Kanäle" auf dem Mars von intelligenten Wesen konstruiert worden seien. Obwohl diese Annahmen später widerlegt wurden, illustrieren sie das wachsende wissenschaftliche Interesse und die Begeisterung für die Möglichkeit außerirdischen Lebens.

Im 20. Jahrhundert trat die Radioastronomie auf den Plan und eröffnete neue Wege, nach Lebenszeichen zu suchen. Die erste ernsthafte wissenschaftliche Anstrengung, um Signale von intelligenteren Zivilisationen zu empfangen, begann mit Projekten wie Projekt Ozma 1960, bei dem mittels Radioteleskopen nahegelegene Sterne belauscht wurden. Dieses Projekt gilt als Geburtsstunde der modernen Suche nach außerirdischer Intelligenz, bekannt unter dem Akronym SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence). Diese Bemühungen setzten einen wissenschaftlichen Rahmen für die Suche nach außerirdischem Leben und ebneten den Weg für die darauf folgenden Jahrzehnte.

So zeigt die historische Betrachtung der Suche nach außerirdischem Leben, dass sich die Vorstellungen und Methoden im Laufe der Zeit erheblich verändert haben. Von den frühen philosophischen Spekulationen bis hin zu konkreten wissenschaftlichen Projekten offenbart sich ein tiefer menschlicher Wunsch, unsere kosmische Umgebung zu erkunden und zu verstehen, ob wir tatsächlich allein im Universum sind. Dieser Wunsch hat dazu geführt, dass das Interesse an der Suche nach außerirdischem Leben auch heute noch ungebrochen ist, mit immer neuen Möglichkeiten und Technologien, die uns der Antwort auf diese uralte Frage näher bringen könnten.

Aktuelle Methoden und Technologien zur Entdeckung von Lebenszeichen

In der stetig fortschreitenden Erkundung des Universums hat die Entdeckung von Lebenszeichen auf anderen Planeten einen besonderen Stellenwert eingenommen. Diese Suche erfordert hochentwickelte Technologien und fortschrittliche Methoden, die es der Menschheit ermöglichen, weit über die Möglichkeiten des bloßen menschlichen Blickes hinauszugehen. Dieses Unterkapitel beleuchtet die aktuellen Methoden und Technologien, die bei der Entdeckung potenzieller Lebenszeichen im Weltraum eine Rolle spielen.

Einer der zentralen Ansätze in der Suche nach außerirdischem Leben ist die Verwendung von Teleskopen. Moderne terrestrische und weltraumgestützte Teleskope, wie das James Webb Space Telescope (JWST) oder das Very Large Telescope (VLT), sind in der Lage, extrem feine Details aus der Ferne zu erfassen. Diese Teleskope nutzen Spektroskopie, um die atmosphärischen Zusammensetzungen von Exoplaneten zu analysieren. Die Detektion von Biosignaturen, wie Sauerstoff, Methan oder Wasserstoff, in den Atmosphären dieser Planeten könnte auf die Existenz von Leben hindeuten.

Ein weiterer innovativer Ansatz ist die Suche nach technologischen Signaturen oder Technosignaturen, welche Hinweise auf eine technologisch fortgeschrittene Zivilisation geben könnten. Diese Signaturen könnten beispielsweise unnatürlich kurze Radioblitze oder Lichtmuster sein, die sich aus natürlichen Prozessen schwerlich erklären lassen. Projekte wie das Breakthrough Listen streben an, solch diskrete Signale im Radiofrequenzspektrum zu verzeichnen, indem sie hochsensitive Antennen nutzen, um den Himmel systematisch nach derartigen Anomalien abzusuchen.

Eine weitere bahnbrechende Technologie, die zunehmend an Bedeutung gewinnt, ist die direkte Bildgebung von Exoplaneten. Durch innovative Methoden, wie der Anwendung koronographischer Techniken oder adaptiver Optik, können Astronomen nun Planeten vom Licht ihres Muttersterns abschirmen und direkt analysieren. Dies eröffnet neue Möglichkeiten zur direkten Beobachtung und Untersuchung von Planetenoberflächen und -atmosphären auf Anzeichen von Leben.

Astrobiologen setzen außerdem auf die Erforschung von extremophilen Organismen auf der Erde, um die potenzielle Lebensfähigkeit unter extremen Bedingungen im All besser einordnen zu können. Diese Forschungen, die von hydrothermalen Quellen in der Tiefsee bis hin zu den Eiswüsten der Antarktis reichen, liefern wertvolle Modelle, die auf mögliche Lebensformen in unwirtlichen Umgebungen auf anderen Planeten übertragbar sind.

Die Nutzung automatisierter Sonden und Roboter auf der Oberfläche von Himmelskörpern, wie beispielsweise der Mars Rover Perseverance, ermöglicht es, direkt vor Ort Proben zu nehmen und zu analysieren. Diese Sonden werden mit einer Vielzahl von Instrumenten ausgestattet, die in der Lage sind, organische Moleküle und andere potenzielle Indikatoren für vergangenes oder gegenwärtiges Leben aufzuspüren.

All diese Technologien und Methoden, obwohl faszinierend fortschrittlich, stehen noch vor enormen Herausforderungen. Die enorme Distanz und die schiere Anzahl potenzieller Ziele erfordern die Entwicklung neuer Methoden zur Datenanalyse und Signalverarbeitung. Dennoch treiben uns diese Werkzeuge der modernen Wissenschaft immer weiter in der Antwortsuche auf die fundamentale Frage voran: Sind wir allein im Kosmos?

Oft kollaborieren internationale Forscherteams, um diese Methodik zu optimieren und die Grenzen des technisch Machbaren immer weiter zu verschieben. Dies führt nicht nur zu technologischen Durchbrüchen, sondern auch zu einer vertieften, globalen wissenschaftlichen Gemeinschaft, die vereint an dem wohl größten Mysterium der Menschheit arbeitet. Fortschritte in der Erkenntnis und Technologie ermöglichen es, optimistisch in eine Zukunft zu blicken, in dem die Antwort auf die Frage nach außerirdischem Leben vielleicht endlich gefunden wird.

Die Rolle von SETI: Herausforderungen und Erfolge

Die Suche nach außerirdischem Leben ist ein facettenreiches Unterfangen, das seit Jahrzehnten die Vorstellungskraft von Wissenschaftlern, Philosophen und der breiten Öffentlichkeit beflügelt. Ein herausragender Bestandteil dieser globalen Bemühungen ist die Organisation Search for Extraterrestrial Intelligence, besser bekannt als SETI. Ihr Ziel ist es, durch den Einsatz moderner Technologie und wissenschaftlicher Methoden potentielle Signale von anderen intelligenten Lebensformen zu erkennen und zu analysieren. Die Herausforderungen, denen SETI in ihrer Arbeit begegnet, sind ebenso beeindruckend wie die Erfolge, die sie bislang erzielt hat.

SETI wurde ursprünglich in den 1960er Jahren gegründet und verstand sich als eine Schnittstelle zwischen Wissenschaft und der Erforschung des Unbekannten. Die Herausforderungen, denen diese Organisation gegenübersteht, sind vielfältig und beginnen mit der schieren Weite des Universums. Das Universum besteht aus Milliarden von Galaxien, die jeweils aus Milliarden von Sternen und Planeten zusammengesetzt sind. Diese immense Skala macht deutlich, warum die Suche nach extraterrestrischem Leben in gewisser Weise der Suche nach der Nadel im Heuhaufen gleicht.

Ein weiterer bedeutender Aspekt ist die Technologie. SETI verwendet Radioteleskope, die in der Lage sind, Signale aus den tiefen des Alls zu empfangen. Seit der ersten großen SETI-Initiative, dem “Project Ozma” im Jahr 1960 unter der Leitung von Frank Drake, basieren viele der Bemühungen auf dem Auffinden von schmalbandigen Radiosignalen, die von natürlichen astronomischen Phänomenen kaum erzeugt werden. Diese Signale sind potenzielle Hinweise auf technologisch fortgeschrittene Zivilisationen, die bewusst oder unbewusst Signale in den Weltraum senden.

Ein Schlüsselproblem ist jedoch die Definition und Identifikation solcher Signale. Viele Frequenzbereiche sind stark von irdischen Quellen kontaminiert, einschließlich Kommunikationssatelliten und Radiosendern, was die Detektion authentischer extraterrestrischer Signale verwässert. Zudem könnte das Signalrauschen aufgrund der kosmischen Ausbreitung und Absorption durch interstellare Materie verstärkt oder sogar verzerrt werden. Forscher, wie Jill Tarter, die eine führende Rolle bei SETI spielte, haben darauf hingewiesen, dass der eigentliche Hör- und Sichtbereich der menschlichen Technologie nur einen winzigen Bruchteil der signalfähigen Bandbreiten des Universums abdeckt (Tarter, 2001).

Jedoch sind auch Erfolge zu verzeichnen. Die Nutzung paralleler Rechnercluster zur Verarbeitung großer Datenmengen hat eine signifikante Verbesserung der Signalverarbeitung ermöglicht. Außerdem engagiert sich SETI in der öffentlichen Bildung und Sensibilisierung, um das Bewusstsein für wissenschaftliche Methoden und die Bedeutung der Suche nach extraterrestrischen Intelligenzen zu schärfen. Ein bekannter Erfolg ist der Einsatz von SETI@home, einem Online-Projekt, das die Rechenleistung über das Internet verbreitet. Dabei wurden Millionen von Computern weltweit vernetzt, um gemeinsam die riesigen Datenmengen zu analysieren, die von Radioteleskopen gesammelt wurden.

Abschließend lässt sich sagen, dass die Arbeit von SETI trotz aller Herausforderungen enorm zur wissenschaftlichen Gemeinschaft beiträgt. Durch technologische Innovationen, die Förderung interdisziplinärer Zusammenarbeit und die Einbeziehung der weltweiten Öffentlichkeit liefert SETI entscheidende Erkenntnisse, die das Verständnis unserer Rolle im Universum vertiefen könnten. Fred h. Glover, ein Pionier im Bereich der Künstlichen Intelligenz, bemerkte einmal: "Die Suche nach extraterrestrischem Leben eröffnet uns die Möglichkeit, unser Wissen über die physikalischen, biologischen und intellektuellen Grenzen des Universums zu erweitern, ebenso wie über die unendliche Vielfalt der potentiellen Existenzformen im Kosmos" (Glover, 1992).

Exoplaneten und die habitable Zone: Wo könnte Leben existieren?

In den letzten Jahrzehnten hat die Suche nach Planeten außerhalb unseres Sonnensystems, sogenannte Exoplaneten, erheblich an Bedeutung gewonnen. Diese Suche ist eng mit der Frage verbunden, ob Leben in anderen Teilen des Universums existieren könnte. Zentral in dieser Forschung ist das Konzept der habitablen Zone, jener Bereich um einen Stern, in dem Bedingungen herrschen könnten, die Leben – wie wir es kennen – ermöglichen. Die Erforschung der Exoplaneten und ihrer habitablen Zonen hat sich somit zu einem Eckpfeiler in der Suche nach außerirdischem Leben entwickelt.

Die Entdeckung des ersten Exoplaneten im Jahr 1992 bei dem Pulsar PSR B1257+12 markierte den Beginn einer neuen Ära der Astronomie. Seitdem wurden Tausende von Exoplaneten identifiziert, viele davon durch die bahnbrechende Arbeit des Kepler-Weltraumteleskops. Diese Entdeckungen haben unser Verständnis von Planetensystemen revolutioniert. So wurde festgestellt, dass Planeten nahezu jeden Stern in der Milchstraße begleiten, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass einige dieser Planeten potenziell lebensfreundlich sein könnten.

Die habitable Zone, oft auch als "Goldlöckchen-Zone" bezeichnet, speist sich aus der Vorstellung, dass Leben – in der Form, wie wir es verstehen – Wasser in flüssiger Form benötigt. Die Zone ist genau dort, wo die Bedingungen stimmen: der Planet ist weder zu heiß noch zu kalt, sodass Wasser an der Oberfläche flüssig bleiben kann. Das Konzept der habitablen Zone geht auf die 1950er Jahre zurück, als Wissenschaftler wie Otto Struve die ersten Überlegungen zu lebensfreundlichen Planeten anstellten.

Allerdings ist die Theorie der habitablen Zone komplexer, als es auf den ersten Blick erscheinen mag. Sie wird nicht nur durch die Entfernung des Planeten zu seinem Stern bestimmt, sondern auch durch Faktoren wie die Planetenatmosphäre, die Geologie und sogar das Vorhandensein eines Magnetfelds, das den Planeten vor schädlicher Strahlung schützt. Wie das Team um James Kasting in ihren umfassenden Studien gezeigt hat, spielt die Zusammenwirkung dieser Faktoren eine entscheidende Rolle dabei, ob ein Planet tatsächlich Leben beherbergen könnte. (ScienceDirect)

Zudem ist die habitable Zone dynamisch. Sie verschiebt sich über astronomische Zeiträume hinweg, da sich Sterne im Lauf ihrer Existenz verändern. Diese Veränderung bedeutet, dass ein Planet, der heute in der habitablen Zone liegt, in der Vergangenheit möglicherweise lebensfeindlich war oder dies in der Zukunft sein könnte.

Die Vielfalt der Exoplaneten ist überwältigend. Einige sind erdähnlich, d. h. felsige Planeten, die in der habitablen Zone kreisen. Andere sind Supererden – größer und massereicher als die Erde –, die möglicherweise eine dichtere Atmosphäre besitzen und somit trotz ihrer größeren Entfernung zum Zentralstern noch habitable Bedingungen bieten können. Die Entdeckung von sogenannten "Wasserwelten", Planeten, die möglicherweise vollständig mit einem tiefen Ozean bedeckt sind, eröffnet neue Überlegungen zu möglichen Lebensformen, die in solchen Umgebungen existieren könnten.

Ein neueres Konzept der "habitablen Zonen" berücksichtigt auch extremophile Organismen auf der Erde, die unter Bedingungen gedeihen, die früher als lebensfeindlich galten. Die Existenz solcher Organismen erweitert das Spektrum möglicher Lebensbedingungen und lässt vermuten, dass Leben auch außerhalb der traditionellen habitablen Zone existieren könnte, solange grundlegende chemische Reaktionen möglich sind.

Eine der herausragendsten Entdeckungen der letzten Jahre ist das Trappist-1-System, das sieben erdähnliche Planeten beherbergt, von denen einige in der habitablen Zone liegen. Dieses System bietet eine einzigartige Gelegenheit zur Untersuchung potenzieller atmosphärischer Bestandteile durch Spektroskopie, eine Methode, die es erlaubt, die chemische Zusammensetzung von Planetenatmosphären zu analysieren und damit potentielle Biosignaturen – Hinweise auf Leben – aufzuspüren.

Zusammengefasst eröffnen die Entdeckungen von Exoplaneten und die Erforschung der habitablen Zone faszinierende Möglichkeiten und werfen neue Fragen auf: Wie universell sind die Bedingungen für das Entstehen von Leben? Wie vielfältig könnten die Lebensformen abseits der uns bekannten chemischen Prozesse sein? Diese Fragen treiben die wissenschaftliche Gemeinschaft weiter an, und die Entwicklung neuer Technologien und Methodologien verspricht weiterhin aufregende Entdeckungen in der Zukunft. Der Weg zur Antwort auf die Frage nach außerirdischem Leben bleibt komplex und faszinierend, und die Exoplanetenforschung steht dabei im Zentrum dieses tiefen interstellaren Dialogs mit dem Kosmos.

Astrobiologie: Leben unter extremen Bedingungen

Die Suche nach außerirdischem Leben hat in den letzten Jahrzehnten nicht nur an Relevanz gewonnen, sondern auch neue Dimensionen der wissenschaftlichen Erforschung eröffnet. Ein faszinierender Teil dieser wissenschaftlichen Reise ist die Astrobiologie, die sich mit der Untersuchung des Lebens in allen seinen Formen, Bedingungen und Umgebungen befasst. Eines der interessantesten Forschungsfelder innerhalb der Astrobiologie ist die Analyse des Lebens unter extremen Bedingungen, auch als "Extremophilie" bekannt. Diese Organismen, die als Extremophile bezeichnet werden, überleben und gedeihen in Umgebungen, die einst als unbewohnbar galten. Ihre Existenz wirft Fragen über die Vielfalt und Anpassungsfähigkeit des Lebens auf und erweitert die Perspektive darauf, wo und wie wir nach Leben im Universum suchen könnten.

Extreme Lebensräume auf der Erde umfassen einige der unwirtlichsten Umgebungen unserer Welt. Dazu gehören die tiefen Ozeane mit unglaublich hohem Druck, unterirdische Bereiche mit völliger Dunkelheit, extrem trockene Wüsten und heiße hydrothermale Quellen. In all diesen Umgebungen existieren Formen von Leben, die ihre Umgebung nicht nur ertragen, sondern von ihr profitieren. Zum Beispiel gedeihen thermoacidophile Bakterien in heißen, sauren Quellen, während piezophile Mikroorganismen den gewaltigen Druck in den Tiefseegräben überstehen. Der Schlüssel zu ihrer Anpassungsfähigkeit liegt in ihrer einzigartigen Biochemie und Physiologie, die es ihnen ermöglicht, extreme physikalische und chemische Bedingungen zu tolerieren.

Ein bemerkenswertes Beispiel für ein solches Lebewesen ist das Bakterium Deinococcus radiodurans, das in der Lage ist, immense Dosen ionisierender Strahlung zu überleben, die für alle anderen Organismen tödlich wären. Seine Fähigkeit, seine DNA wiederherzustellen und zu reparieren, stellt eine bedeutende Anpassung dar und suggeriert, dass Lebensformen ähnliche Mechanismen entwickeln könnten, um den rauen Bedingungen auf anderen Planeten standzuhalten.

Die Studie der Extremophilen auf der Erde hat weitreichende Implikationen für die Astrobiologie, insbesondere für die Suche nach außerirdischem Leben. Wenn Organismen unter solch extremen Bedingungen auf der Erde gedeihen können, ist es denkbar, dass ähnliche Lebensformen auch auf anderen Himmelskörpern existieren könnten. Die eisigen Monde von Jupiter und Saturn, wie Europa und Enceladus, werden als potenziell lebensfreundlich angesehen, da sie flüssige Ozeane unter ihren gefrorenen Krusten verbergen könnten. Wissenschaftler spekulieren, dass hydrothermale Aktivitäten unter der Oberfläche dieser Monde Bedingungen schaffen könnten, die das Leben unterstützen, ähnlich wie die hydrothermalen Schlotfelder auf der Erde.

Astrobiologen haben auch Interesse an Mars, unserem nächstgelegenen Nachbarplaneten, da Hinweise auf temporäre Flüssigkeitsströme sowie das Vorhandensein von gefrorenem Wasser am Polarkrater seine potenzielle Bewohnbarkeit aufzeigen. Die Entdeckung von Methan in der Marsatmosphäre hat ebenfalls Spekulationen über mikrobielle Leben auf dem Mars angeheizt, da Methan auf der Erde oft als Nebenprodukt mikrobiellen Lebens entsteht.

Abgesehen von der Suche nach Mikroleben haben diese Studien auch wichtige technische Konsequenzen. Die Entwicklung von Werkzeugen und Technologien, die in der Lage sind, Lebenszeichen unter extremen Bedingungen hier auf der Erde zu detektieren, kann die Basis für ähnliche Werkzeuge bilden, die auf zukünftigen Raumfahrtmissionen zum Einsatz kommen. Es ist ein aufregendes Forschungsfeld, das die unermüdliche Neugier der Wissenschaft befeuert und die schiere Möglichkeit des Lebens jenseits unseres Planeten anheizt.

Der Einfluss der Astrobiologie auf unsere Kultur und unser Verständnis von Leben ist nicht zu unterschätzen. Es fordert uns nicht nur heraus, unser bestehendes Wissen über die biologischen Grenzen zu überdenken, sondern es inspiriert uns auch dazu, die Möglichkeit von Leben in unerforschten und unerwarteten Teilen des Universums zu akzeptieren. Die Frage, ob wir allein im Universum sind, bleibt das große Geheimnis; dennoch tragen die Fortschritte in der astrobiologischen Forschung dazu bei, dass wir dieser Antwort Schritt für Schritt näher kommen.

Philosophische und kulturelle Implikationen der Suche

Die Suche nach außerirdischem Leben wirft tief gehende philosophische und kulturelle Fragen auf, die weit über den rein wissenschaftlichen Diskurs hinausgehen. Sie fordert uns auf, unsere Stellung im Universum zu überdenken und lädt ein zu einer Reflexion über die Bedeutung des Lebens selbst. Der Gedanke, dass wir nicht allein im Universum sind, kann sowohl erschreckend als auch erhebend wirken, indem er die Kerne unserer Glaubenssysteme herausfordert.

Eines der zentralen philosophischen Dilemmata, die durch die Suche nach außerirdischem Leben aufgeworfen werden, ist die Frage nach der Einzigartigkeit des Menschen. Historisch gesehen wurde die Menschheit oft als Krone der Schöpfung angesehen, eine Sonderstellung, die durch die Entdeckung von intelligentem Leben auf anderen Planeten infrage gestellt werden könnte. Philosophische Diskussionen kreisen daher um die Notwendigkeit, unser anthropozentrisches Weltbild zu überdenken. Der französische Philosoph Jean-Paul Sartre hat angemerkt, dass die Entdeckung außerirdischen Lebens das Bewusstsein über die Unendlichkeit des Wissens erweitern und das Gefühl der Kontingenz des menschlichen Seins intensivieren könnte.

Die kulturellen Implikationen der Suche nach außerirdischem Leben sind ebenso bedeutsam. Kulturen auf der ganzen Welt verfügen über Mythen und Erzählungen von himmlischen Wesen oder Göttern, die Ähnlichkeiten mit Ideen von außerirdischen Besuchern haben. Ein echter Kontakt könnte zu einem Kulturwandel führen, wie es ihn noch nie gegeben hat. Er könnte die Art und Weise beeinflussen, wie wir Kunst, Musik und Literatur gestalten. Die Erfindung neuer Ausdrucksformen und der Austausch mit außerirdischen Kulturen könnten unser künstlerisches und kulturelles Repertoire immens erweitern.

Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist die Spannung zwischen Ethnozentrismus und Universalismus. Die Konfrontation mit einer anderen, möglicherweise überlegenen Zivilisation könnte unser Verständnis von kultureller Diversität und Einheitlichkeit verändern. Die Frage, ob wir unsere kulturellen Normen auf außerirdische Lebensformen anwenden können oder sollten, erinnert an Kolonialismusdebatten der Vergangenheit. Der Anthropologe Claude Lévi-Strauss warnte davor, dass jede Begegnung mit »dem Fremden« auch die Gefahren von Missverständnissen und Konflikten beinhaltet.

In religiöser Hinsicht könnte die Bestätigung außerirdischen Lebens die theologischen Konzepte vieler Religionen in Frage stellen oder erweitern. Eine Dimension, die häufig übersehen wird, ist, wie religiöse Institutionen auf die möglichen moralischen und spirituellen Herausforderungen reagieren würden. Würde die Existenz außerirdischen Lebens als Bestätigung göttlicher Allmacht interpretiert oder als Herausforderung für traditionelle Schöpfungsnarrative?

Darüber hinaus steht die Frage im Raum, wie kollektive Identität neu definiert werden könnte. Der Soziologe Émile Durkheim hätte in der Begegnung mit einer anderen intelligenteren Spezies eine Gelegenheit gesehen, die sozialen Strukturen und Werte der menschlichen Gesellschaft vollständig zu rekonstruieren. Die Implikationen könnten transformative Wirkungen auf Politik, Wirtschaft und interkulturelle Beziehungen haben.