21,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 21,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 21,99 €

Mehr erfahren.

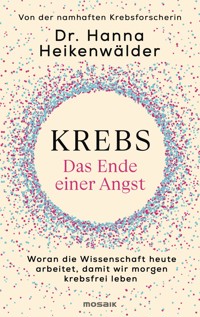

Vision Zero: Ein Leben ohne Krebs ist möglich!

Eine Zeitenwende bahnt sich an – seit Menschengedenken gilt Krebs als unbesiegbare Krankheit. Der Befund bedeutete für unzählige Menschen Angst, Schmerz und meist auch Tod. Doch bahnbrechende Forschungserkenntnisse der letzten Jahre läuten das Ende dieser Ära ein. Das Ende der Ära Krebs.

Dr. Hanna Heikenwälder forscht als Molekularbiologin zur Entstehung von Krebs und erklärt unter anderem,

• weshalb wir verstehen müssen, wie Krebs entsteht, um seinen Ausbruch zu verhindern,

• welche kleinen Veränderungen im Lebensstil großartige Wirkungen gegen Krebs zeigen,

• wie die Zukunft der Krebsforschung Leben verlängern wird.

Ein umfassender Blick auf das Phantom Krebs, der nicht nur Betroffenen und ihren Angehörigen Zuversicht, Klarheit und Wissen liefert.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 530

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Buch

Eine Zeitenwende bahnt sich an – seit Menschengedenken gilt Krebs als unbesiegbare Krankheit. Der Befund bedeutete für unzählige Menschen Angst, Schmerz und meist auch Tod. Doch bahnbrechende Forschungserkenntnisse der letzten Jahre läuten das Ende dieser Ära ein. Das Ende der Ära Krebs.

Dr. Hanna Heikenwälder forscht als Molekularbiologin zur Entstehung von Krebs und erklärt unter anderem, weshalb wir verstehen müssen, wie Krebs entsteht, um seinen Ausbruch zu verhindern, welche kleinen Veränderungen im Lebensstil großartige Wirkungen gegen Krebs zeigen, und wie die Zukunft der Krebsforschung Leben verlängern wird.

Autorin

Dr. Hanna Heikenwälder studierte Molekularbiologie in Lübeck, Zürich und den USA, bevor sie an der TU München zu den Zusammenhängen zwischen Entzündungen und Krebsentstehung promovierte. Derzeit forscht sie zu Krebs und Altern an der Universität Tübingen. Sie lebt mit ihrer Familie in Tübingen.

Dr. Hanna Heikenwälder

KREBS –

Das Ende einer Angst

Woran die Wissenschaft heute arbeitet, damit wir morgen krebsfrei leben

Alle Ratschläge in diesem Buch wurden von der Autorin und vom Verlag sorgfältig erwogen und geprüft. Eine Garantie kann dennoch nicht übernommen werden. Eine Haftung der Autorin beziehungsweise des Verlags und seiner Beauftragten für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist daher ausgeschlossen.

Wir haben uns bemüht, alle Rechteinhaber ausfindig zu machen, verlagsüblich zu nennen und zu honorieren. Sollte uns dies im Einzelfall aufgrund der schlechten Quellenlage bedauerlicherweise einmal nicht möglich gewesen sein, werden wir begründete Ansprüche selbstverständlich erfüllen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Originalausgabe Februar 2025

Copyright © 2025: Mosaik Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München

(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR)

Redaktion: Birthe Vogelmann

Dieses Werk wurde vermittelt durch die

AVA international GmbH Autoren- und Verlagsagentur, München.

www.ava-international.de

Umschlag: UNO Werbeagentur GmbH

Umschlagmotiv: FinePic®, München

Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering

GS ∙ CB

ISBN 978-3-641-33010-1V002

www.mosaik-verlag.de

Für Leopold, Ferdinand, Theresa und Laurenz.

Und für Peter Prange,

ohne den dieses Buch nicht entstanden wäre.

»Die wahre Großzügigkeit der Zukunft gegenüber besteht darin, in der Gegenwart alles zu geben.«

ALBERTCAMUS

INHALT

Einleitung

Ein französisches Wunder

Die Vision, die keiner sah

Krankheit oder Prozess: Eine neue Definition

Krebs und Krebserkrankung

Das Imperium schlägt zurück

Teil I: Krebs verstehen

Raketenwissenschaft

Altern und Krebs

Die Entdeckung des Anti-Aging – oder etwa nicht?

Der Grundzustand: Das ewige Leben

Warum gibt es überhaupt Krebs? Oder: Anpassung ist wichtiger als Perfektion

Timing ist alles: Die Evolution von Lebensspannen

Die Qual der Wahl: Fortpflanzung vs. Langlebigkeit

Thymic Involution: Vom Verschwinden eines vergessenen Organs

Mutationen sind nicht genug

Wie viel Krebs ist Pech?

Peto’s Paradoxon oder: Ist das nicht seltsam?

Gefährliche Krebsförderer oder: Frag doch mal die Maus

Eine neue Zeitrechnung

Programm und Steuerung

Die Klaviatur unserer DNA: Nicht der Ton macht die Musik

Die Wahrheit über epigenetische Uhren

Schnelles Ticken, langsames Ticken

Epigenetic Drift oder: Eine gewisse Ungenauigkeit

Der Preis der Unsterblichkeit

Henrietta Lacks

Telomere am Limit

Metamorphosen oder: Die Wahrheit über Anti-Aging

Ein zweischneidiges Schwert

Teil II: Krebs verhindern

Warum ich?

Krebs kann jeden treffen

Ein klares Ziel

Winston Churchill oder: Weshalb die Mühe der Mühe wert ist

Prelude: die »Junkfood-Diät«

Der ewige Streit ums Essen: Was ist eigentlich »gesund«?

Es gibt da eine Studie …

Kalorienrestriktion:

Das Wundermittel gegen Altern und Krebs?

Wie schützt Kalorienrestriktion vor Krebs?

Lehrreiche Geschichte(n): Kriege, Hungersnöte und das »Wunder« von Okinawa

Von der Theorie zur Praxis: CALERIE, CRON und Genetik

Übergewicht und Krebs

Der Elefant im Raum

Ist leichtes Übergewicht im Alter gesund?

Übergewicht verursacht krebsfördernde Entzündungen

Übergewicht schwächt die Immunabwehr

Übergewicht verändert den Stoffwechsel

Übergewicht verursacht krebsfördernden Diabetes

Übergewicht verändert den Hormonhaushalt

Übergewicht blockiert die Autophagie

Übergewicht schadet unserer Darmflora

Wann essen gegen Krebs?

Fasten oder: Nicht alle Wege führen nach Rom

Intervallfasten

Fasten allein ist keine Krebstherapie!

Timing ist alles

Was essen gegen Krebs?

Vegetarismus

Und was ist mit Milch?

Keto oder Low-Carb? Low Protein!

Mediterran, Okinawa oder Paleo?

Wo bleibt der Genuss?

Sport, Schlaf und Stress

Sport oder: Der entscheidende Wettlauf

Stress, lass nach!

Wundermittel Schlaf

Besser früher als zu spät

Vorsorge, Früherkennung und Impfungen

Getting started

Teil III: Krebs besiegen

»Memento mori« oder: 5 vor 12

Gesellschaft, Gesundheit und Politik

Die Früherkennung verbessern

Die Zukunft der Früherkennung

Personalisierte Medizin

Gemeinsam gegen Krebs – Gesellschaft und Politik

Die Vision Zero von Krebs

#KrebsSollteNurEinSternzeichenSein

Ein Blick in die Zukunft

Das Ende einer Angst

Danke

Quellen

Register

EINLEITUNG

Ein französisches Wunder

Ein Hochsommertag im südfranzösischen Städtchen Arles. Die gelbverputzten Hausfassaden in der Avenue des Alyscamps werfen bereits das Gold der Mittagssonne in den tiefblauen Himmel zurück. Zikaden zirpen im Gras, und ein warmer Luftzug, erfüllt vom salzig-mineralischen Duft des nahen Meeres und der Marschlandschaft, weht durch das offene Fenster in die Schlafkammer der Maison du Lac, um sich dort mit dem süßlichen Geruch verbrannten Tabaks zu vermischen. Es ist der 4. August 1997, der Todestag von Jeanne Calment. In dem spartanisch nur mit ein paar Holzmöbeln eingerichteten Raum ruht ihr zierlicher kleiner Körper reglos auf einem übergroß wirkenden Bett. Ärzte und Wissenschaftler der ganzen Welt hatten seit Jahren mit ihrem Tod gerechnet – und doch kam er überraschend.

Mit 122 Jahren und 164 Tagen ist Jeanne Calment vermutlich der älteste Mensch, der jemals gelebt hat. Bestimmt aber ist sie der Mensch mit der längsten jemals verifizierten Lebensspanne. Als sie 1875 in Arles geboren wurde, gab es weder den Eiffelturm noch elektrisches Licht. Sie hat ihr ganzes Leben ausschließlich an diesem Ort verbracht. Jeanne überlebte Choleraepidemien, die spanische Grippe und zwei Weltkriege. Sie hat über 100 Jahre lang geraucht. Und sie ist nicht an Krebs gestorben.

Bevor Sie aufspringen, um sich eine Zigarette anzustecken, bleiben Sie bitte noch einen Moment sitzen und lesen Sie weiter. Die Geschichte von Jeanne Calment wirft nämlich eine sehr entscheidende Frage auf: Wenn man 100 Jahre lang rauchen kann, ohne an Krebs zu erkranken, wieso sollte man sich dann all die Warnhinweise und gutgemeinten Ratschläge überhaupt zu Herzen nehmen, mit denen Asketen und Gesundheitsapostel uns traktieren? Ist es am Ende nicht doch einfach nur Pech oder Glück, ob man an Krebs stirbt oder nicht?

Krebs hat noch immer den Ruf einer fatalen Lotterie, die niemand wirklich versteht. Jeder kennt irgendjemanden, der trotz Rauchens oder Trinkens uralt geworden ist, wie beispielsweise der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt. Gleichzeitig schreckt Krebs selbst vor kleinen Kindern nicht zurück, die niemals die Möglichkeit hatten, irgendetwas in ihrem Leben falsch zu machen. Mit diesem vermeintlichen Damoklesschwert über unseren Köpfen neigen wir dazu, uns schon früh und ganz bewusst für ein Leben ohne Angst zu entscheiden. Und das bedeutet meist: ohne Prävention.

Kaum jemandem fällt auf, dass Menschen, die rauchend oder trinkend uralt werden, eine verschwindend kleine Minderheit sind. Trotzdem gibt es sie. So wie Jeanne Calment, die scheinbar alle Regeln brach, die wir über die Krebsentstehung kennen. Wie sehr wir über ihre Raucher-Vergangenheit staunen, zeigt aber auch, wie konsequent wir noch immer andere Faktoren vernachlässigen, von denen wir inzwischen wissen, dass sie entscheidend für die Krebsentstehung sind.

Jeanne Calment ist mit Sicherheit nicht 122 Jahre alt geworden, weil sie rauchte, sondern obwohl sie rauchte. Wie alt wäre sie ohne das Rauchen geworden? Vielleicht hat sie auch, ganz ohne es zu wissen, einiges richtig gemacht. Vielleicht ist ihr extrem langes Leben gar kein so großes Wunder. Wir werden dieser Frage im Laufe des Buches auf den Grund gehen.

Die Vision, die keiner sah

Während Wissenschaftler an einer Wunderwaffe gegen Krebs forschten und Politiker seine Heilbarkeit diskutierten, geschah etwas Sonderbares. Niemand sah es kommen.

Je mehr man sich über die Frage stritt, ob und wann fortgeschrittene Krebserkrankungen jemals heilbar sein werden, desto einiger wurde man sich plötzlich in einem anderen Punkt: Ein Großteil aller Krebsfälle sind vermeidbar. Viele Millionen Menschenleben können jährlich gerettet werden, wenn es uns gelingt, über Krebs aufzuklären und eine sinnvolle Präventionsstrategie zu entwickeln. Das haben epidemiologische Studien und experimentelle Daten inzwischen unmissverständlich bestätigt.

Wir müssen gar nicht länger darauf warten, dass der »König aller Krankheiten« endlich stirbt. Wir können ihn stürzen und uns eigenhändig aus seiner Schreckensherrschaft befreien. Alles, was wir dafür brauchen, ist ein Putsch, eine Revolte von innen und eine ernsthafte Unterstützung von außen – sprich: durch eine Politik, die uns bei der Umsetzung einer Vision Zero unterstützt.

Das Ziel, Krebs zu besiegen, ist weder absurd noch unerreichbar. Etwa 50 – 70 Prozent aller Krebserkrankungen könnten verhindert werden, wenn der aktuelle Wissensstand der Forschung richtig umgesetzt würde. Diese Prozentzahl ist alarmierend angesichts einer Erkrankung, die jeden Zweiten von uns mindestens einmal im Leben trifft. Von ungefähr zehn Millionen Todesfällen jährlich könnten wir mindestens die Hälfte verhindern. Dafür bräuchten wir keine einzige neue Therapie und kein einziges neues Medikament.1,2,3,4

Eine ähnliche Reduktion der Sterblichkeitsrate ist uns in den letzten 60 Jahren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen bereits gelungen. Eine Kombination aus frühzeitiger Diagnose, langfristiger Überwachung und der vorbeugenden Behandlung von Risikofaktoren mit Blutverdünnern, Blutdruck- und Cholesterinsenkern hat das tödliche Ende von Herzinfarkten und Schlaganfällen um 68 Prozent reduziert5. Dieser Wert beinhaltet erstaunlicherweise noch nicht einmal die Vermeidung von primären Ursachen wie Übergewicht, Bewegungsmangel oder Rauchen. Nun ist es an der Zeit, dasselbe mit Krebs zu tun und das volle Potential der Prävention auszuschöpfen.

Die gewaltigen Fortschritte in der Molekularbiologie, Operations- und Bestrahlungstechnik haben uns vor allem eine wichtige Lektion gelehrt: dass wir ab einem gewissen Zeitpunkt vollkommen machtlos gegenüber bösartigen, metastasierten Krebserkrankungen sind, und es ist leider durchaus möglich, dass dies in 50 Jahren immer noch der Fall sein wird. Nur rechtzeitig verhinderte Krebserkrankungen können wirklich als geheilt gelten; spät erkannte bösartige Fälle können nur vorübergehend in Form einer als »Remission« bezeichneten Besserung abgemildert werden. Es sind die gefürchteten Metastasen, die Krebs so gefährlich machen und an denen letzten Endes etwa 90 Prozent aller Krebspatienten sterben.

Ausgerechnet ihnen stehen wir aber auch heute noch, in Zeiten der Hightech-Medizin, weitestgehend hilflos gegenüber. Für viele Krebserkrankungen gibt es inzwischen wirkungsvolle Therapien, insbesondere Immuntherapien, aber auch diese wirken immer nur bis zu einem gewissen Punkt – ist dieser überschritten, ist eine Heilung ausgeschlossen. Selbst die neusten zielgerichteten Therapien können fortgeschrittene Tumore immer nur vorübergehend zurückdrängen, weil sie bereits hunderte bis tausende Krebszellen enthalten, die resistent gegen die ausgewählten Therapien sind und nach Monaten, Jahren oder sogar Jahrzehnten Rückfälle verursachen können4.

Die Wahrheit ist: Nahezu alle Krebserkrankungen haben bei früher Erkennung schon heute sehr gute Heilungschancen. Für spät erkannte, fortgeschrittene und insbesondere metastasierte Fälle jedoch gilt das nicht – im Gegenteil.

Eine Vision Zero bedeutet nicht, jede Form von Krebs zu eliminieren. Vielleicht wird das aufgrund seiner Natur niemals möglich sein. Ziel ist es vielmehr, dass niemand mehr an Krebs sterben und unerträgliche Qualen leiden muss. Dies wird dann der Fall sein, wenn es uns gelingt, die Entstehung von Krebserkrankungen durch Prävention so stark zu verlangsamen, dass diese im Laufe eines Menschenlebens gar nicht mehr als unheilbar auftreten oder erfolgreich, weil frühzeitig, behandelt werden können.

Krebs vollends zu verhindern, ist unrealistisch, und einen gänzlich von Metastasen durchwucherten Körper zu retten, ist bisher unmöglich. Aber Krebs frühzeitig zu verlangsamen und rechtzeitig zu stoppen, das ist absolut machbar.

Vieles von dem, was Wissenschaftler über Jeanne Calments Lebensweise herausfanden, passt musterhaft zu dem Bild, das wir heute über die Krebsentstehung und den Alterungsprozess haben. Ja, Jeanne Calment hat geraucht. Eine Zigarette täglich, nach dem Essen. Das ist nicht gut, aber auch nicht gerade viel. Und nun, Sie ahnen es vielleicht schon, kommt die Kehrseite der Medaille: In einer Zeit, als es für Frauen noch ungewöhnlich, ja geradezu verpönt war, Sport zu treiben, spielte sie Tennis, fuhr Fahrrad oder Rollschuh, schwamm und ging auf die Jagd. Wissenschaftlern und Journalisten erzählte sie, wie stolz sie auf ihre Sportlichkeit und ihre geradezu männliche Stärke war. Preisfrage: Was wiegt mehr? 100 Jahre moderates Rauchen oder 100 Jahre Sport?

Ebenso wie alle anderen bekannten »Superhundertjährigen« – Menschen, die die Grenze zum 115. Lebensjahr erfolgreich hinter sich gelassen haben – war sie niemals übergewichtig und hatte einen starken, zukunftsorientierten Charakter. Diese wenigen Merkmale haben sich erstaunlicherweise in epidemiologischen Studien auf der ganzen Welt immer wieder bei extrem langlebigen Menschen herauskristallisiert. Welchen Einfluss also haben unsere Ernährungs- und Lebensgewohnheiten auf die Krebsentstehung und den Alterungsprozess ganz allgemein? Welche Rolle spielen unsere Gene? Kann man sich mit Nahrungsergänzungsmitteln oder Medikamenten sogar vor Krebs schützen?

Nachdem wir Krebs jahrtausendelang gefürchtet haben, sind wir heute, nach mehr als einem Jahrhundert unermüdlicher Forschungsarbeit, nahe daran, Krebs erstmals wirklich zu verstehen. Trotzdem ist bis heute nur wenig von diesen neuen Erkenntnissen in die Öffentlichkeit gedrungen.

Darum vorab eine Klärung des Begriffs. Krebs ist keine rein genetische Erkrankung, wie wir lange Zeit dachten. Genetische Veränderungen im Tumorgewebe spielen für die Wahl der erfolgversprechendsten Therapie zwar eine wichtige Rolle, aber um die Krebsentstehung zu erklären, sind sie nicht ausreichend. Das Aufkommen des Next-Generation-Sequencing, einer stark verbesserten Form der DNA-Untersuchung, hat bestätigt, worauf experimentelle Daten schon lange hinweisen: Viele der genetischen Veränderungen, die jahrzehntelang als alleinige Ursache für die Krebsentstehung galten, sind auch in vollkommen unauffälligen und scheinbar gesunden Geweben in der Nachbarschaft von Tumoren vorhanden – und zwar in 80 Prozent aller untersuchten Proben. Ab einem Alter von etwa 65 Jahren ließen sich gefährliche Driver-Mutationen, wie man die genetischen Veränderungen nennt, die Zellen einen eindeutigen Überlebens- oder Wachstumsvorteil verschaffen und von denen man dachte, dass sie für das unkontrollierte Wachstum von Krebszellen verantwortlich sind, in nahezu 100 Prozent aller untersuchten menschlichen Blut- und Gewebeproben nachweisen, und zwar unabhängig davon, ob sich bei den untersuchten Personen bereits bösartige Gewebeveränderungen diagnostizieren ließen oder nicht6.

Genetische Veränderungen gehen der Krebsentstehung zeitlich weit voraus. Ohne eine sogenannte permissive Umgebung, die das Überleben und Wachstum genetisch veränderter Zellen fördert, sind Mutationen nahezu machtlos. Wir können genetische Veränderungen nicht vollends verhindern, da sie größtenteils spontan entstehen und sich mit zunehmendem Alter unweigerlich in unserem Körper ansammeln, aber wir haben sehr viel Einfluss darauf, wie leicht und angenehm wir ihnen ihr Überleben und Wachstum gestalten. Die oft radikal neuen Erkenntnisse der Forschung, denen wir im Folgenden begegnen werden, sollten dabei von Krebspatienten nicht als Schuldzuweisungen missverstanden werden, sondern als Chance, zukünftig so viele bösartige Krebsfälle wie möglich zu verhindern oder zu verlangsamen. »Man braucht im Leben nichts zu fürchten, man muss nur alles verstehen«, sagte einst die zweifache Nobelpreisträgerin Marie Curie. Wissen soll keine Angst schüren, sondern Ängste nehmen. Es soll uns den Mut und die Kraft geben, aktiv in die Krebsentstehung einzugreifen, anstatt uns kampflos einem zufälligen oder erblichen Risiko zu ergeben. Um den Kampf zu gewinnen, werden wir uns von unserem alten Bild lösen und alles auf den Prüfstand stellen, was wir über Krebs zu wissen dachten, und das meiste über Bord werfen.

Krankheit oder Prozess: Eine neue Definition

»Name ist Schall und Rauch« – auch, wenn kein Geringerer als Goethe diesen Satz in seinem Faust niedergeschrieben hat, trifft er nicht immer zu. Wie wir die Dinge nennen, beeinflusst auch, wie wir sie sehen. Obwohl Krebs, einmal ausgebrochen, mit unermesslichem Leid verbunden ist, ist die Bezeichnung »Krankheit« eigentlich nicht korrekt. Wir müssten dem »König aller Krankheiten« seinen Titel entziehen. Weil er eine Mitschuld daran trägt, dass wir mit unseren Präventionsbemühungen noch immer so schwer vorankommen. Eine »Krankheit« betrifft schließlich nicht jeden Menschen, und man kann ihr, unter glücklichen Umständen, entkommen. Bei Krebs ist das aber nicht der Fall, denn er betrifft uns alle – und das meine ich hier nicht im übertragenen, sondern im wörtlichen Sinn.

Um zu erklären, worauf ich hinaus möchte, wende ich mich kurz einem anderen, ebenfalls sehr aktuellen Thema zu. Wir leben in einer Zeit, in der sogar alltägliche und scheinbar harmlose Dinge als Krankheit bezeichnet werden, so zum Beispiel das Altern. Es soll sogar behandelbar sein. Genau genommen muss es das dann auch sein, denn eine Krankheit ist definitionsgemäß »eine Störung der normalen Funktion oder Beschaffenheit eines oder mehrerer Organe oder Körperteile, die gelindert oder beseitigt werden kann«. Ist Altern also eine Krankheit? Oder liegt hier vielleicht wie in unserer landläufigen Auffassung von Krebs ein Denkfehler vor?

Man ist nicht ganz abgeneigt, Altern tatsächlich als Krankheit zu bezeichnen – spätestens dann, wenn man selbst davon betroffen ist. Das Älterwerden geht mit ganz erheblichen Abweichungen vom gesunden Normalzustand einher. In 100 Prozent der Fälle endet es sogar tödlich, und obwohl es momentan noch als unheilbar gilt, können wir Alterungsprozesse inzwischen zumindest lindern – beispielsweise, indem wir darauf verzichten, sie durch ungesunde Lebensweise und falsche Ernährung zu beschleunigen. Im Grunde scheint die Antwort auf die Frage, ob Altern eine Krankheit sei oder nicht, also davon abzuhängen, ob es heilbar ist. Aber entscheidet wirklich die Heilbarkeit darüber, was eine Krankheit ist und was nicht? Und was verraten uns solche Diskussionen über Krebs?

Metastasierte Tumorerkrankungen gelten ab einem gewissen Stadium als »austherapiert« und unheilbar, wären aber bei frühzeitiger Diagnose in nahezu allen Fällen therapier- und heilbar gewesen. Alzheimer ist in keinem Stadium heilbar – dennoch würde wohl niemand daran zweifeln, dass sowohl Alzheimer als auch Krebs Krankheiten sind. Anders als im Fall des Alterns meinen wir nur, dass diese Erkrankungen nicht jeden von uns treffen und deshalb eine Abweichung von der Norm darstellen. Doch dieser Schein trügt. Ebenso wie das Altern läuft auch die Krebsentstehung oder der Nervenzellabbau in jedem Menschen ab. Das, was wir klinisch als »ausgewachsenen« Krebs diagnostizieren, ist in Wahrheit nur die Spitze eines Eisbergs aus vorgeschädigten Zellen.

Beginnend mit den ersten zügigen Teilungen direkt nach der Befruchtung wächst dieser Eisberg in jedem von uns bis zu unserem Tode. Ob er im Laufe eines Menschenlebens so schnell größer wird und ausreichend viele genetische Veränderungen ansammelt, um die dünne Oberflächenschicht zu durchstoßen, die wir Gesundheit nennen, hängt von vielen unterschiedlichen Faktoren ab: unserer Lebensweise und Ernährung, bestimmten Vorerkrankungen oder Infektionen, und letztlich auch von angeborenen oder zufällig erworbenen genetischen Mutationen. In manchen Fällen hängt unsere Gesundheit sogar nur davon ab, ob und wie gründlich wir nach Krankheiten suchen, denn mit vielen von ihnen und einigen Krebsarten kann man über Jahre oder sogar Jahrzehnte problemlos leben.

Die Dunkelziffer von Krebserkrankungen ist beeindruckend: Bei 60 bis 70 Prozent aller Autopsien finden Pathologen in den Körpern der Verstorbenen Tumore, von deren Existenz diese zu Lebzeiten nichts wussten7. Manche Krebsarten wie Darm-, Brust- oder Prostatakrebs treten im Alter so häufig auf, dass sie beinahe die Norm bilden. Ungefähr fünf Prozent aller Männer, die vor dem 30. Lebensjahr an einer beliebigen Todesursache sterben, haben bereits Prostatatumore entwickelt, die nie auffällig oder entdeckt wurden. Bei Männern jenseits des 79. Lebensjahres sind es schon 59 Prozent8. Je präziser unsere Screeningmethoden in Zukunft werden, desto früher und öfter werden wir diese klinisch noch unauffälligen Krebsfälle entdecken. Wir müssen lernen, welche Tumore wann und wie behandelt werden müssen. Denn Krebs ist ein Teil unserer Biologie.

Aber ist das der Wissenschaft letzter Schluss? Es ist eine wundervolle Vorstellung, dass wir auch fortgeschrittene Krebserkrankungen vielleicht irgendwann endgültig besiegen werden. Diese Vision treibt uns an, immer weiter zu forschen, zu lernen und zu verstehen. Eine wundervolle Vision, doch bis sie Wirklichkeit wird, genügt es vorerst, den Krebs möglichst effizient zu zähmen. Auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen unromantisch klingt: Unser gemeinsames Ziel ist es, triumphierend an Altersschwäche zu sterben, was aus wissenschaftlicher Sicht übrigens nichts anderes ist als die allmähliche Erschöpfung unseres Stammzellreservoirs, die (momentan noch) allerspätestens um das 120. Lebensjahr herum eintritt – so wie im Fall von Jeanne Calment.

Krebs ist keine Frage des »Ob«, sondern des »Wann« und »Wo zuerst«. In jedem von uns, die wir hier schreibend oder lesend sitzen, sind die Prozesse der Krebsentstehung bereits in vollem Gange.

Kann man einen Prozess, der in allen bekannten Tier- und Pflanzenarten abläuft, als Krankheit bezeichnen? Sind notwendige Prozesse des Lebens, die schon in der frühesten Kindheit beginnen und evolutionär fest verankert sind, wirklich pathologisch, also krankhaft?

Vielleicht brauchen wir ein anderes Wort, womit wir sowohl das Altern als auch die Krebsentstehung oder den kognitiven Verfall im Alter treffender beschreiben können. Ich schlage deshalb vor, dass wir das Pferd noch einmal ganz von hinten aufzäumen und zwischen Krankheiten und normalen Prozessen unterscheiden. Das Wort »Prozess« beschreibt nämlich zweierlei Dinge auf vortreffliche Weise: Es impliziert, dass Krebs nicht plötzlich auftritt und enthebt uns unserer Ohnmacht, denn Prozesse können beschleunigt oder verlangsamt werden. Wie es zu Krebs im Kindesalter oder hochaggressiven Krebsformen im jungen Erwachsenenalter kommen kann, erkläre ich in Teil I. In den allermeisten Fällen aber benötigt der Prozess der Krebsentstehung mehrere Jahrzehnte. Und ebenso lange haben wir auch Zeit, ihn rechtzeitig zu erkennen und in seine Entstehung und Entwicklung einzugreifen.

Ein Zweites kommt hinzu: Altern und Krebs haben einen gemeinsamen Ursprung. Altern ist der Preis, den wir bezahlen müssen, um etwas länger vor Krebs verschont zu bleiben, es ist ein evolutionärer Schutzmechanismus. Auch auf diesen wichtigen Punkt werde ich in Teil I noch gesondert eingehen.

Sowohl die Krebsentstehung als auch das Altern bieten uns, bei rechtzeitigem Beginn, einen großen Spielraum, um aktiv in die Entwicklung einzugreifen. Beide Prozesse können durch unsere Lebensweise entscheidend verlangsamt oder beschleunigt werden, und ja, möglicherweise können wir sie eines Tages mit einem einzigen universellen Ansatz verhindern oder sogar heilen. Diesen Optimismus teile ich mit Krebsforschern und Anti-Aging-Medizinern auf der ganzen Welt (beispielsweise durch die Eliminierung sogenannter seneszenter Zellen, dazu später mehr).

Dieses Wissen können wir für unsere Zwecke nutzen und den gewaltigen Imageschaden der Krebsprävention reparieren. Sie ist keineswegs so langweilig, wie sie klingt, und von höchster Relevanz. Denn sie ist die einzig rechtzeitige Therapie für eine in vielen Fällen unheilbare Krankheit, und zudem die beste und modernste Anti-Aging-Therapie unserer Zeit.

Die Anerkennung von Krebs als einen normalen Prozess, der ebenso wie das Altern in jedem Menschen abläuft, würde nicht dazu führen, dass wir unsere Bemühungen im Kampf gegen den Krebs einstellen. Ganz im Gegenteil – es würde die Umsetzung vieler dringend notwendiger Präventionsmaßnahmen beschleunigen und schmerzhafte Stigmen und Tabus mit einem einzigen lauten Knall in tausend Scherben brechen. Zumindest wären wir dann endlich alle wach.

Eine klar definierte Grenze, wann Krebs beginnt, existiert aus wissenschaftlicher Sicht also gar nicht. Diesen Grenzstrich ziehen wir erst von Hand in der Klinik, wenn der Krebs bereits so weit fortgeschritten ist, dass wir ihn erkennen können.

Krebs und Krebserkrankung

Krebs ist ein latenter Prozess im Körper eines jeden Menschen. Zur Krankheit wird dieser Prozess, wenn er die Schwelle zur Bösartigkeit überschreitet. Mit diesem Übergang wird alles anders. Ab diesem Punkt seiner Entwicklung hat Krebs die Macht, unabhängig von inneren und äußeren Wachstumssignalen zu überleben und zu wachsen. Er hat nun die wichtigsten Meilensteine seiner Entwicklung erreicht. Er verlässt seinen Ursprungsort als gefährliche Invasionsfront und beginnt seinen tödlichen Eroberungszug durch unseren Körper.

Bösartige Tumore wachsen nicht nur unkontrolliert in gesundes Gewebe hinein, sie über- und durchwuchern alles, was ihnen dabei in die Quere kommt. Sie wachsen in benachbarte Organe, Blut- oder Lymphgefäße ein und lassen sich mit dem Blut oder mit der in den Lymphbahnen gesammelten Gewebeflüssigkeit forttragen, bis sie irgendwo in den feinen Verästelungen der Kapillaren hängen bleiben. Dort warten sie geduldig, manchmal viele Jahre, auf günstige Wachstumsbedingungen oder zusätzliche genetische Veränderungen, die es ihnen erlauben, das neue Gewebe zu besiedeln. Manchmal genügt eine kurzzeitige Schwächung des Immunsystems, damit es zum Ausbruch kommt. Ein trauriges Beispiel sind Organempfänger, deren Spenderorgan mikroskopisch kleine Metastasen enthielt. Nach der Transplantation und der üblichen Verabreichung von Medikamenten zur Unterdrückung des Immunsystems, um eine lebensbedrohliche Abstoßungsreaktion zu verhindern, beginnen die Krebszellen im Empfänger ihr gefährliches Wachstum7.

Der Prozess der Krebsentstehung dauert immer bis zum Ende unseres Lebens an, und oft ist er auch der Grund dafür. Wenn der Krebs kurz davor ist, das finale Rennen zu gewinnen, wird er zu dem, was Ärzte oder Wissenschaftler meinen, wenn sie von Krebserkrankungen sprechen. In unserem alltäglichen Sprachgebrauch benennen wir damit jene Krebsstufen, von denen wir wissen oder denken, dass sie sofortige Maßnahmen erfordern, um das Weiterleben eines Patienten zu ermöglichen. Wir greifen also meist erst dann ein, wenn es beinahe oder schon zu spät ist.

Ich habe kurzzeitig überlegt, das Wort »Krebserkrankung« ganz aus diesem Buch zu verbannen, aber zum einen würde das im Text oftmals für Verwirrung sorgen, und andererseits denke ich, dass Sie verstehen, worum es mir geht. Aber es ist eine notwendige wissenschaftliche und sprachliche Neuregelung, zwischen dem Prozess der Krebsentstehung selbst und seinem In-Erscheinung-Treten als Krankheit zu unterscheiden. Der Prozess findet immer statt; seine Geschwindigkeit hingegen bestimmt, wie schnell er als Krankheit in Erscheinung tritt.

Das Imperium schlägt zurück

Wir alle kennen die Predigten von gesunder Ernährung und mehr Bewegung. Beinahe haben wir inzwischen so etwas wie eine Resistenz gegen all die gutgemeinten Tipps und Ratschläge entwickelt, die wir täglich von Gesundheitsgurus über uns ergehen lassen müssen. Allesamt haben sie den einzig wahren Weg zur Gesundheit gepachtet, der meist über irgendein »Superfood« oder online erhältliche Kapseln oder Pulver verläuft. Mit den Erklärungen sieht es zwar eher mau aus, was aber erschreckend wenige davon abhält, sich ihnen anzuschließen und viel Zeit und Geld in fragwürdige Diäten und Produkte zu investieren. Das Problem sitzt tief: Gesundheit, die man kaufen kann, ließ sich schon immer einfacher vermarkten als der Ratschlag, weniger oder bewusster zu konsumieren.

Um den soliden Fels der wissenschaftlichen Erkenntnis aus einem tosenden Meer von Halbwahrheiten herausragen zu lassen, müssen wir vielleicht einen anderen Ansatz ausprobieren. Predigen allein ist offensichtlich nicht genug; für Wissenschaftler ebenso wenig wie für Politiker oder Ärzte. Vielleicht ist die Zeit wirklich reif für Erklärungen, denn auch ganz ohne wundersame Heilmittel und -methoden ist unser derzeitiges Wissen ausreichend, um einen Großteil aller Krebsfälle zu verhindern – noch dazu vollkommen gratis. Manche Empfehlungen mögen altmodisch klingen, aber die Erläuterungen und Gründe sind neu und von ungeahnter Brisanz.

Mit der seltenen Ausnahme einiger weniger genetisch-bedingter Fälle werden alle großen bekannten »Zivilisationskrankheiten« wie Diabetes, Bluthochdruck oder Arteriosklerose durch einen gemeinsamen Katalog an Risikofaktoren verursacht. Bei all diesen Zivilisationskrankheiten handelt es sich ebenso wie bei den meisten Krebsarten um normale Prozesse, deren Geschwindigkeit wir ein Leben lang beeinflussen könnten. Anstatt auf Wundertherapien zu hoffen und dafür einen bunten Katalog an Nebenwirkungen zu riskieren, wird es noch eine ganze Weile sicherer, günstiger und sogar effektiver sein, das eigene Krebsrisiko durch einen einfachen, wissenschaftlich erprobten Maßnahmenkatalog zu reduzieren. Solange wir aber immer noch diskutieren müssen, welche Methoden sinnvoll sind, kommen wir nicht weiter, uns angemessen um deren Umsetzung zu kümmern.

Leider blasen Ärzte und Wissenschaftler nicht immer in dasselbe Horn, wenn es darum geht, Krankheiten möglichst effizient zu verhindern. Mediziner sind darauf spezialisiert, sie zu erkennen und für jeden Patienten die beste verfügbare Behandlungsoption auszuwählen. Ihr Beruf ist: Diagnose und Therapie. Wissenschaftler werden ausgebildet, um Fragen zu stellen, Krankheiten zu verstehen und Wege zu finden, diese in der gesamten Bevölkerung auszumerzen. Man könnte sagen, der Arzt löscht, wo es schon brennt, der Wissenschaftler verhindert Brände und entwickelt Feuerlöscher, indem er versucht, die Ursachen und das Verhalten von Feuer besser zu verstehen. Diese Feuerlöscher können dann idealerweise von Ärzten genutzt werden.

Und nun kommt eine unbequeme Wahrheit: Nicht jeder niedergelassene Hausarzt ist ein Experte für alle wissenschaftlichen Themen. (Ärzte in der Wissenschaft und universitären Forschung lasse ich hier natürlich außer Acht – Sie wissen, wie ich das meine.) Trotzdem sind Allgemeinmediziner häufig unsere erste Anlaufstelle in wichtigen Gesundheitsfragen, selbst wenn es um die Entstehung und Prävention von Krankheiten geht. Dasselbe gilt auch für viele Journalisten. Nur wenige kommen auf die Idee, einen Epidemiologen oder Tumorbiologen zu befragen, wenn es um das Thema Krebs geht. Vielleicht liegt das aber auch nur daran, dass niemand weiß, wo man uns eigentlich findet, wir haben schließlich keine Sprechstunden.

Zu jeder professionellen Metaanalyse und jedem Umbrella-Review, also Studien der höchsten wissenschaftlichen Beweisstufe, findet sich irgendein Mediziner, der sich bereit erklärt, diese in einem Interview zu relativieren: »Zucker ist eigentlich gar nicht so schädlich, Intervallfasten muss man sich nicht antun und Sport ist ok, aber übertreiben Sie es bloß nicht.« Keine Sorge, dazu neigen nur die wenigsten.

In Wahrheit erfüllen fast nur Spitzensportler die Empfehlungen der Wissenschaftler und der WHO, was das tägliche Bewegungspensum betrifft, und Zucker ist nicht deshalb gefährlich, weil er selbst oder seine Abbauprodukte gefährlich sind, es sei denn, man ist ein Zahn, sondern weil er Alterungsprozesse beschleunigt und zur Entstehung von Diabetes Typ II, Übergewicht, dem metabolischen Syndrom, Fettlebererkrankungen, Bluthochdruck, Schlaganfällen, Herzinfarkten, der koronaren Herzkrankheit, Gicht, Depressionen und vielen Krebsarten beiträgt und schlicht und ergreifend in Zusammenhang mit einer erhöhten Gesamtsterblichkeit steht9.

In Kombination mit der Infotainment-Kultur vieler Medien, die ein neues Wundermittel nach dem anderen anpreisen, versprühen solche relativierenden Meldungen einen gefährlichen Optimismus, der unsere Bequemlichkeit bestärkt, einfach weiterzumachen wie bisher, weil sie uns unserer Eigenverantwortung entheben. Wir müssen so schnell wie möglich weg von einer Medizin, die immer nur mit dem Feuerlöscher hinterherrennt, wo es schon lange nichts mehr zu löschen gibt. Aktuell fließen nicht einmal zwei Prozent aller Ausgaben im Gesundheitssystem in die Früherkennung von Krankheiten und in die Gesundheitsförderung, das heißt, in den Erhalt unserer Gesundheit und in Aufklärungsarbeit10. Der große Rest wird in kurative Maßnahmen investiert, also in die Behandlung und Heilung bereits existierender Schäden. Wir müssen weg von einer »Konsum-Medizin«, in der man sich Gesundheit scheinbar zurückkaufen kann, nachdem man sie jahrzehntelang aufs Spiel gesetzt hat. Was wir brauchen, ist eine Emanzipation der Gesundheit, eine Me-too-Debatte der Entstehung von Krankheiten, um Menschen zu mehr Verständnis und Eigenverantwortung für ihre Gesundheit zu bewegen. Anstatt die zehntausendste großangelegte Studie zum Thema Zucker, Übergewicht oder Bewegungsmangel zu produzieren, müssen wir erklären, wie groß der eigene Wirkungsbereich tatsächlich ist.

Damit Präventionsmaßnahmen wirklich umgesetzt werden, müssen sie einen klar erkennbaren Sinn oder Nutzen haben, weil dies immer notwendig ist, um Disziplin aufzubringen – vor allem langfristig. Ansonsten können sie mit den vielen anderen scheinbar sinnvolleren Dingen in unseren Terminkalendern nicht konkurrieren. Ein nachvollziehbarer Zweck verschafft uns die notwendige Motivation, um unsere Bequemlichkeiten zu überwinden und aus gewohnten Verhaltensmustern auszubrechen.

Unser möglicher Gewinn ist mehr als nur ein krebsfreies Leben. Was auf den ersten Blick nach großen Entbehrungen aussieht, kostet im Grunde nichts weiter als etwas anfängliche Disziplin. Dafür erhalten wir schon nach kürzester Zeit einen enormen Gewinn an Lebensqualität, Schmerzfreiheit und geistiger Fitness.

Wie Überlebende einer Krebserkrankung müssen wir begreifen, wie nahe wir unser Leben am Abgrund verbringen: Anstatt unbekümmert auf einem brüchigen Felsvorsprung über diesem Abgrund herumzuhüpfen, könnten wir auch einfach ein paar Schritte von der Abbruchkante zurücktreten. In gewisser Weise ist Prävention eine neue Form der Krebstherapie – und zwar die einzig rechtzeitige.

In Teil I werde ich Sie auf den neusten Stand der Forschung bringen. Warum ist echte Unsterblichkeit in Wahrheit tödlich, und warum können die größten Säugetiere uralt werden und erkranken trotzdem nicht häufiger an Krebs als ein Mensch? Teil II beschäftigt sich mit der Frage, wie wir verlangsamend in die Krebsentstehung eingreifen können. Und in Teil III schließlich schlagen wir unsere Thesen an die Tür. Wir fordern eine Umsetzung dieses Wissens und das Ende eines Gesundheitssystems, das von einer »Reparatur-Medizin« lebt, die erst eingreift, wenn die Schäden größtenteils irreparabel geworden sind.

Wir fordern das Ende ungezielter Krebstherapien und die deutschlandweite Einführung einer personalisierten Krebsmedizin, verbesserte Früherkennungs-Screenings, Präventions-Sprechstunden und Unterstützung bei der Etablierung neuer zielgerichteter Therapien, inklusive personalisierter Immuntherapien. Nur dann können wir die Heilungschancen verbessern und eine Ära verlassen, in der wir Krebstherapien oft ebenso sehr fürchten mussten wie die Krankheit selbst. Dazu benötigen wir eine Politik, die uns bei der Umsetzung unserer Pläne unterstützt. Um gemeinsam eine neue Ära einzuleiten – eine Ära ohne Krebs, das Ende einer Angst.

TEIL I

Krebs verstehen

RAKETENWISSENSCHAFT

Haben Sie schon einmal die Redewendung »Das ist keine Raketenwissenschaft« gehört? Sie besagt, dass sich etwas eher einfach gestaltet. Umgekehrt bedeutet sie, dass Raketenforschung ziemlich komplex und schwierig ist und die Entwicklung einer Rakete eine ganze Armada von Physikern, Ingenieuren, Mechanikern, Mathematikern und Softwareingenieuren benötigt – also Experten aus unterschiedlichsten Berufsgruppen. Tatsächlich kann man sagen: Krebsforschung ist Raketenforschung. Denn Krebs ist die komplizierteste Krankheit, die wir kennen.

Ich habe Molekularbiologie studiert und mich während meines Masterstudiums auf molekulare Immunologie und Mikrobiologie spezialisiert. Von außen betrachtet mag es von diesem Gebiet in die Krebsforschung nach einem großen Sprung aussehen – was es jedoch keineswegs ist, denn schon während meiner anschließenden Promotion untersuchte ich, wie Kommunikationswege innerhalb von Immunzellen die Entstehung von Darmkrebs beeinflussen, der häufig als Komplikation bei Patienten mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen wie Morbus Crohn oder Ulcerativer Colitis auftritt, und zwar genau dort, wo die Entzündung wütet. Mein Mann, Mathias Heikenwälder, der 2022 den Deutschen Krebspreis der Deutschen Krebsgesellschaft und Deutschen Krebsstiftung in der Kategorie »Experimentelle Krebsforschung« erhielt, hat Mikrobiologie und Genetik studiert und sich erst nach seiner Habilitation in experimenteller Pathologie der Krebsforschung gewidmet. Heute ist er der wissenschaftliche Direktor des interdisziplinären Forschungszentrums M3 der Universität Tübingen, in dem über 250 Wissenschaftler und Ärzte untersuchen, wie sich Stoffwechselprozesse und bestimmte Mikroben auf das Wachstum von bösartigen Tumoren auswirken (M3 steht für Malignom, Metabolom und Mikrobiom). Informatiker und Bioinformatiker sind ebenfalls in dieses Zentrum integriert und helfen Wissenschaftlern und Ärzten dabei, die gewaltigen Mengen an genetischen, metabolischen und mikrobiellen Daten zu sammeln, zu interpretieren und zu teilen.

Vor meiner Promotion kam ich privat nur wenig mit dem Thema Krebs in Berührung. Obwohl der Gedanke, Menschen mit der eigenen Arbeit möglicherweise irgendwann helfen zu können, natürlich eine große Motivation ist, waren meine Beweggründe anfangs rein wissenschaftlicher Natur – ich konnte mir schlichtweg kein spannenderes und interessanteres Promotionsthema als Krebs vorstellen. Ich hoffe, dass ich Ihnen, unabhängig davon, ob Sie bereits mit Krebs in Berührung gekommen sind oder nicht, etwas von dieser Faszination vermitteln kann. Das Wort »Faszination« mag in diesem Zusammenhang unangebracht erscheinen, aber ich empfinde es nicht als Widerspruch, etwas zu bekämpfen, von dessen Komplexität und »Erfindungsreichtum« man gleichzeitig fasziniert ist. Nicht immer können wir Dinge, unter denen wir leiden, sofort ändern oder beenden. Manchmal hilft es aber schon, sie einfach nur zu verstehen. Denn Verständnis ist oft der erste Schritt in Richtung der Lösung.

Die Krebsentstehung ist ein universales Prinzip, das in allen höheren komplexen Lebewesen wie Säugetieren, Vögeln, Fischen, Reptilien und sogar Pflanzen abläuft. Wenn wir Krebs erforschen, erforschen wir nicht nur eine von vielen menschlichen Krankheiten, sondern die wichtigste lebenslimitierende Pathologie der allermeisten Tierarten, also die Erkrankung, die maßgeblich die Lebensspanne vieler Tierarten begrenzt. Gleichzeitig können wir von besonders langlebigen oder krebsresistenten Tierarten einiges darüber lernen, wie sich seine Entstehung bei uns Menschen möglicherweise verhindern oder verlangsamen lässt.

Krebs tritt aber nicht nur in allen Tier- und Pflanzenarten auf, sondern auch in allen Organsystemen und Geweben. Anders als Arteriosklerose, Demenz, Asthma oder Gicht verlangt Krebs von uns, dass wir je nach Organ unterschiedliche Entstehungsmechanismen, Zelltypen, Metastasierungsmuster und Therapiemöglichkeiten berücksichtigen. Ein Gehirntumor ist etwas völlig anderes als Leukämie oder Hautkrebs. Manche Krebsarten treten wesentlich häufiger auf als andere, und jede von ihnen hat ihre bevorzugten, den anatomischen Gegebenheiten folgenden Metastasierungsgebiete. Bösartige Darmtumore streuen beispielsweise mit dem Blutfluss über das Pfortadersystem bevorzugt in die Leber oder in die Lunge, Lungenkrebszellen hingegen werden gemeinsam mit dem frischen und sauerstoffreichen Blut aus der Lunge zuerst in das Gehirn transportiert.

Der wahre Grund, warum Krebsforschung in puncto Komplexität einer Raketenwissenschaft gleichkommt, ist aber ein anderer: Ein Tumor ist nicht einfach nur ein festes Gebilde aus identischen Krebszellen, wie es leider immer noch viel zu häufig dargestellt wird, sondern die Krebszellen innerhalb eines Tumors können sich untereinander in vielen hunderten bis tausenden Mutationen unterscheiden. Als wäre das nicht kompliziert genug, enthalten Tumore neben Blutgefäßen auch noch eine Vielzahl anderer Körperzellen wie Immun-, Fett- und Bindegewebszellen11. Von manchen Krebsarten wie Darm-, Leber- und Pankreas-, also Bauchspeicheldrüsenkrebs, ist bekannt, dass sie außerdem beachtliche Mengen an Darmmikroben enthalten, deren Anzahl und Komposition das Krebswachstum und den Therapieerfolg beeinflussen.

Die unterschiedlichen Zelltypen, Gewebe und Mikroben, die gemeinsam die nähere Wachstumsumgebung eines Tumors bilden, werden fachsprachlich als Tumormicroenvironment bezeichnet und entscheiden maßgeblich über das Krebswachstum und den Therapieerfolg. Obwohl sie innerlich und äußerlich vollkommen gesund beziehungsweise normal sind, können sie auf molekularer Ebene mit den Krebszellen interagieren und kommunizieren. Dasselbe gilt für Nährstoffe, Stoffwechselprodukte, Hormone, Stress und unser Verhalten. Jede kleinste Manipulation eines Tumors hat weitreichende Konsequenzen. Deshalb müssen wir wirklich ganz genau abwägen, wie, wann und wo wir zuschlagen.

Das fatale Durcheinander innerhalb eines Tumors und die genetische Vielfalt der krankhaft wuchernden Tumorzellen nennt man Tumorheterogenität. Sie ist die Ursache für Rückfälle nach einer Krebstherapie und der Hauptgrund, weshalb wir fortgeschrittene Krebserkrankungen bis heute nur verlangsamen, aber nicht aufhalten können. Je fortgeschrittener ein Tumor ist, desto mehr genetische Veränderungen lassen sich insgesamt in seinen Zellen nachweisen und desto mehr unterscheiden sich die Krebszellen auch untereinander. Man kann sich einen Tumor vielleicht am besten als ein buntes Mosaik vorstellen, in dem die Farben die unterschiedlichen genetischen Veränderungen der Krebszellen widerspiegeln und das Muster deren Ausbreitungsgebiet. Mit jeder weiteren genetischen Veränderung wächst die farbliche Komplexität des Mosaiks und damit die Wahrscheinlichkeit, dass einer (oder mehrere) der Mosaikbausteine – beziehungsweise Krebszellen – einer Therapie entkommt, die meist von vornherein nur für einen bestimmten Steinchentyp des Mosaiks geeignet war. Die Kunst besteht nicht darin, einzelne Farbtypen aus dem Mosaik herauszuschlagen, sondern darin, das gesamte Mosaik zu zerstören oder zumindest den Mörtel aufzulösen. Wir müssen etwas finden und angreifen, auf das alle Steinchen gleichermaßen angewiesen sind und das sie von allen anderen gesunden Körperzellen und Strukturen unterscheidet.

Um Krebs die Stirn zu bieten, ist ein Team vonnöten, das genauso interdisziplinär und integrativ zusammenarbeitet und alle Einzelelemente in ihrem Zusammenspiel berücksichtigt wie das Team aus Wissenschaftlern beim Bau einer Rakete. Und ebenso zielgenau wie die Flugbahn einer Rakete, die wir zum Mond oder zum Mars schicken, müssen auch unsere Entwicklungen an ihren Bestimmungsort gelangen. Krebsmedikamente, deren milliardenschwere Entwicklungskosten sich durchaus mit dem Budget der NASA messen können, sollten idealerweise nur Krebszellen treffen und alle anderen gesunden Körperzellen unberührt lassen.

Das Tempo, mit dem unser Wissensstand wächst, zieht immer weiter an. Die Krebsforschung ist zu einem gewaltigen, weltweit vernetzen Apparat geworden, der allein in den letzten zehn Jahren über zwei Millionen wissenschaftliche Publikationen hervorgebracht hat – das sind über 200 000 neue Publikationen pro Jahr oder 550 pro Tag. Die Krebsforschung ist ein offenes Forschungsgebiet, und der in diesem Buch vermittelte Kenntnisstand ist work in progress. Aber unsere jetzigen Erkenntnisse und die daraus resultierenden Handlungsempfehlungen gründen nicht auf blinder Selbstüberschätzung oder unbelegbaren Annahmen, sondern auf den Ergebnissen hunderttausendfacher Versuche und Irrtümer.

Wir haben endlich verstanden, wo wir bisher falschlagen. Wir haben gesehen, dass es tatsächlich funktionieren kann. Nun ist es an der Zeit, alle Beteiligten mit ins Boot zu holen und unsere Kräfte für die letzte Schlacht zu mobilisieren.

Teil I bildet die notwendige Grundlage einer erfolgreichen Vision Zero. Je besser wir Krebs verstehen, desto gezielter und erfolgreicher werden wir ihm das Handwerk legen. Wir beginnen mit der Frage, warum sich gesundheitsschädliche Prozesse wie Krebs oder das Altern überhaupt erst entwickelt haben. Warum können wir Menschen nicht einfach steinalt werden und trotzdem gesund bleiben, so wie es uns langlebige und krebsresistente Tierarten scheinbar vormachen?

ALTERN UND KREBS

Die Entdeckung des Anti-Aging – oder etwa nicht?

Jahrtausendelang sah die Menschheit ihrem körperlichen Zerfall zu – wie der niederländische Künstler Rembrandt, der seinen Alterungsprozess in 80 Selbstportraits dokumentierte –, ohne dass wir jemals auf den Gedanken gekommen wären, die Motive des Alterns in Frage zu stellen. Das änderte sich erst vor knapp hundert Jahren: Kurz nach der Weltwirtschaftskrise stolperten Wissenschaftler mehr oder weniger zufällig über eine erstaunliche Entdeckung.

Der amerikanische Börsencrash 1929 trieb Millionen Menschen in Amerika und Europa in die Massenarbeitslosigkeit, Armut und Not. Es bestand berechtigter Grund zur Sorge, dass sich diese Missstände in den darauffolgenden Jahrzehnten auf die Gesundheit und Lebenserwartung der Bevölkerung auswirken würden. In Untersuchungen an Ratten sollte daher geklärt werden, wie sich lebenslanges Hungern ab der Geburt oder nach der Aufzucht auf das Wachstum und die Lebenserwartung der Tiere auswirkte. Mit den daraus resultierenden Ergebnissen hatte allerdings niemand gerechnet.

Wie die Wissenschaftler vermutet hatten, verzögerte die stark kalorienreduzierte Ernährung die Entwicklung der Tiere, was sowohl am eingeschränkten Größenwachstum als auch am verringerten Durchmesser der Fellhaare nachweisbar war. Eine andere Beobachtung jedoch entsprach ganz und gar nicht ihren Vermutungen. Überraschenderweise lebten die Ratten mit begrenztem Nahrungszugang wesentlich länger und gesünder als ihre Artgenossen ohne Essenslimit (ad-libitum-Fütterung). Die Wissenschaftler beobachteten bei ihnen sowohl eine höhere durchschnittliche als auch eine gestiegene maximale Lebenserwartung – wobei Letztere das durchschnittliche Alter der langlebigsten zehn Prozent der Ratten angibt. Das bedeutet, die Tiere wurden nicht nur älter, weil sie insgesamt gesünder waren, wie es normalerweise der Fall ist, wenn die durchschnittliche Lebenserwartung steigt, die ältesten Tiere lebten auch deutlich länger, als es Laborratten normalerweise tun. Der Effekt war beinahe genauso stark, wenn die Kalorienrestriktion erst nach der Aufzucht einsetzte, und zeigte sich in männlichen Tieren stärker als in weiblichen12.

Bei der Durchführung dieser Experimente vor 90 Jahren ließen die Wissenschaftler bereits eine beeindruckende methodische Klugheit erkennen, denn sie beschränkten lediglich die Kalorien in der Nahrung, also die zugeführte Energie, ohne zugleich lebenswichtige Mikronährstoffe wie Vitamine und Mineralien zu reduzieren. Denn ein verkürztes Leben durch Mangelversorgung mit einzelnen Mikronährstoffen lässt kaum Aussagen über normale Wachstums- und Alterungsprozesse zu.

Es war das erste Mal, dass ein wissenschaftliches Experiment die Möglichkeit offenbarte, die Lebensspanne durch einfache Umstellungen alltäglicher Gewohnheiten zu verändern. Plötzlich betrachtete sich die Menschheit nicht mehr mit den Augen eines alternden Malers. Sie warf ihren Pinsel fort und griff zu ihrem schärfsten Instrument, der wissenschaftlichen Methode, um durch alle Ölschichten und Leinwände hindurch ihr alterndes Selbst zu sezieren und nachzusehen, was sich wirklich dahinter verbirgt.

Inzwischen wurde die Kalorienrestriktion tausendfach in Experimenten an Ratten, Mäusen und anderen Tierarten, einschließlich Primaten, wiederholt. Die Ergebnisse dieser Studien und eine Vielzahl an Wirkstoffen, denen eine lebensverlängernde Wirkung nachgewiesen wurde, sind zum Motor einer milliardenschweren globalen Anti-Aging-Industrie geworden. Allerdings fallen viele dieser Studien, ebenso wie die daraus hervorgegangenen Bücher und Industriezweige, einer fundamentalen Wissenslücke zum Opfer.

Die natürliche Haupttodesursache von Mäusen und Ratten, die als Labortiere leben und nicht von Raubtieren verspeist werden, ist Krebs. Bei bis zu 95 Prozent aller verstorbenen Mäuse lässt sich nach dem Tod Krebs feststellen und bei 70 – 90 Prozent dieser Tiere ist Krebs auch nachweislich die Todesursache. Einige Rattenstämme, die in der Forschung eingesetzt werden, sind sogar noch anfälliger für Krebs als Mäuse. F344-Ratten beispielsweise lassen sich für manche Experimente gar nicht verwenden, weil sie früh und fast ausnahmslos an Leukämien und Hodentumoren erkranken. Man kann also zweifelsfrei sagen, dass Krebs bei diesen Tierarten, die auch heute noch als Goldstandard biomedizinischer Forschungsarbeiten gelten, die lebenslimitierende Pathologie ist. Alle experimentellen Maßnahmen, die in wissenschaftlichen Studien nachweislich die Lebensspanne von Mäusen oder Ratten verlängern, erzielen ihre Wirkung mit hoher Wahrscheinlichkeit ausschließlich durch verbesserte Krebsabwehr13.

Was lernen wir daraus? Die Lebensdauer allein ist in Wahrheit kein sonderlich aussagekräftiger Indikator für das Altern. Wenn wir von Altern sprechen, meinen wir die Gesamtheit aller Veränderungen, die im Laufe der Jahre zwischen jungen und alten Individuen einer Art in Erscheinung treten. Inzwischen haben wir hunderte dieser altersbedingten Veränderungen identifiziert, die man beobachten oder zumindest messen kann, aber nur ein sehr geringer Bruchteil von ihnen ist wirklich tödlich14. Alterserscheinungen wie graue Haare, Hautalterung, Osteoporose, nachlassende Muskelmasse oder grauer Star mögen lästig sein, aber sie bringen uns nicht um. Krebs oder Nierenversagen hingegen werden durch lebenslange Prozesse in unseren Körpern verursacht, die äußerlich lange unsichtbar bleiben. Und dennoch sind sie die lebenslimitierende Pathologie bei vielen natürlich gealterten Säugetieren.

Wer länger lebt, muss nicht automatisch länger jung bleiben. Er muss krebsfrei bleiben. Aus experimentellen und epidemiologischen Anti-Aging-Studien, die als Endergebnis nur die Lebensspanne auswerten, lässt sich in Wahrheit nur wenig über das Altern herauslesen. Ebenso wenig verraten uns diese Studien, ob die untersuchten Wirkstoffe oder Methoden die Krebsentstehung tatsächlich eindämmen, also ursächlich verhindern, oder ob sie das Krebswachstum nur symptomatisch behandeln, also verlangsamen oder im besten Fall stoppen13.

Auch aus dem wegweisenden Experiment zu Zeiten der Weltwirtschaftskrise lässt sich nicht ableiten, ob die kalorienreduzierte Ernährung der Ratten die Entstehung neuer Tumore hemmt oder ob sie das Wachstum bereits etablierter Tumore lediglich verlangsamt. Solche Aussagen sind ohne geeignete Kontrollexperimente mit jungen Tieren überhaupt nicht möglich. Einige dieser Experimente wurden inzwischen jedoch durchgeführt, und ihre Ergebnisse legen nahe, dass bestimmte Ernährungsformen die Krebsentstehung symptomatisch und möglicherweise sogar ursächlich hemmen. Wie genau das funktioniert, ist Thema von Teil II.

Trotzdem ist nicht jede Form von Anti-Aging eine Farce. Manche Maßnahmen verlangsamen die Krebsentstehung und das Auftreten von Alterserscheinungen gleichermaßen.

Identische Alterungsprozesse laufen in verschiedenen Tierarten mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten ab. Dies spricht dafür, dass es möglich ist, sowohl lebenslimitierende Alterserscheinungen wie die Krebsentstehung als auch diejenigen, die zwar lästig, aber weniger bedrohlich sind, enorm zu verlangsamen oder zu beschleunigen. Sogar Prozesse, die wir ohne Zögern dem Verschleiß zuschreiben würden, wie die Abnutzung von Gelenken und Bändern oder der Elastizitätsverlust von Bandscheiben und Augenlinsen, werden in Wahrheit durch genetische Schalter reguliert, an denen die Evolution und theoretisch auch Wissenschaftler im Labor drehen können15. Was uns im Alter den Ruhestand vermiest und eindeutig nach jahrelangem Verschleiß aussieht, geschieht in Mäusekörpern schon nach zwei Jahren – ein Alter, in dem menschliche Knorpel noch nicht einmal bis fünf zählen können.

In den letzten zehn Jahren wurden mehr Studien über das Altern publiziert als im gesamten Jahrhundert davor438. Anders als die Krebsforschung ist die Anti-Aging-Forschung momentan überfinanziert von privaten und kommerziellen Investoren, die sich das Patent der ewigen Jugend sichern möchten. Die Folge sind verfrühte Start-up-Gründungen, die in die Entwicklung von Wirkstoffen investieren, deren Wirksamkeit noch nicht einmal ausreichend wissenschaftlich bestätigt wurde.

Wir sollten positive Forschungsergebnisse ebenso kritisch hinterfragen wie negative, denn sonst übersehen wir vielleicht die viel wichtigeren und einfacheren Lektionen, die es noch zu entdecken gibt. Manchmal ist auch nur der Blickwinkel entscheidend. Vielleicht verlängert eine Unterversorgung mit Kalorien die Lebensspanne gar nicht durch die Wirkung irgendwelcher mysteriösen und unerforschten »Anti-Aging-Moleküle«, vielleicht liegt der Grund dafür vielmehr darin, dass ein uneingeschränkter Zugang zu hochkalorischer und somit energiereicher Nahrung, über den auch Labortiere gewöhnlich verfügen, unnatürlich und daher gesundheitsschädigend für Tiere ist, die im Laufe der Evolution unter realen Bedingungen niemals einem solchem Überfluss ausgesetzt waren. Eine hochkalorische Ernährung erhöht die Menge an Nährstoffen und wachstumsfördernden Hormonen im Blut. Gleichzeitig behindert langjährige Überernährung aber auch die Arbeit des Immunsystems und somit auch dessen lebenswichtige Überwachungsfunktion auf Krankheitserreger oder Krebszellen. Mit diesen Themen werden wir uns später noch genauer beschäftigen.

Das Immunsystem spielt eine zentrale Rolle, um die Krebsentstehung und viele Präventionsmaßnahmen richtig zu verstehen, weshalb das Thema Krebs in diesem Buch auch erstmals von einem immunozentrischen Blickwinkel aus betrachtet wird und nicht mehr von einem rein genetischen. Wir holen unseren stärksten und abwechslungsreichsten Spieler, das Immunsystem, endlich von der Bank und platzieren ihn mitten im Zentrum, wo er den Wettkampf kontrollieren kann. Wir haben gesehen, zu welchen Leistungen er fähig ist – nicht nur in der Abwehr, sondern auch im Sturm: Kein Angreifer ist so ausdauernd und so zielgenau.

Fruchtfliegen und Fadenwürmer, die aufgrund ihres kurzen Lebenszyklus’ häufig als Versuchstiere in der biomedizinischen Forschung verwendet werden, reagieren auf Kalorienrestriktion ebenfalls mit einer beeindruckenden Lebensverlängerung. Auch bei ihnen lassen sich im Alter krebsähnliche Wucherungen im Magen-Darm-Trakt beobachten. Allerdings scheinen bei diesen Tieren meist Infektionen, Entzündungen und Barrieredefekte des Magen-Darm-Traktes die Todesursache zu sein. Interessanterweise beruhen aber auch diese Pathologien auf einer nachlassenden Immunfunktion im Alter, denn das Immunsystem schützt uns nicht nur vor Infektionen und Krebs, sondern koordiniert auch die Wundheilung und wichtige Regenerationsprozesse.

Möglicherweise ist das Nachlassen der Immunfunktion über alle Arten im Tierreich hinweg die wichtigste lebenslimitierende Pathologie. Auch andere Alterungsprozesse in unseren Körpern wie nachlassende Muskel- oder Knochenmasse, Alzheimer und Arteriosklerose werden durch eine Fehlregulation des Immunsystems angetrieben oder verstärkt. Mit dem Alter intensiviert sich diese Fehlregulation, außerdem geht sie mit einer gefährlichen Entzündungsreaktion einher. Diese Form des Alterns wird deshalb auch alsInflammaging bezeichnet16. Ein gesundes Immunsystem ist also unverzichtbar für ein gesundes, langes und vor allem krebsfreies Leben.

Wenn man nur Lebensspannen misst, Krebs ignoriert und alle wissenschaftlichen Studien wie Spaghetti in einem großen Anti-Aging-Topf miteinander vermengt, wird man nie etwas wirklich Neues oder Nützliches lernen. Um Krebs und das Altern wirklich zu verstehen und aufzuhalten – oder zumindest zu verlangsamen –, müssen wir mit der Entwirrung eines gewaltigen Spaghettihaufens beginnen.

Das Wichtigste in Kürze

Krebs ist die wichtigste lebenslimitierende Pathologie der meisten Tierarten.Maßnahmen, die in Studien das Leben von Mäusen, Ratten oder Menschen verlängern, erzielen ihre Wirkung meistens nicht durch eine allgemeine Anti-Aging-Wirkung, sondern hauptsächlich durch eine Verbesserung der Krebsabwehr.Das Immunsystem spielt eine wichtige übergeordnete Rolle bei der Krebsabwehr und bei bestimmten Alterungsprozessen, die es nutzbar zu machen gilt.Sowohl tödliche Alterungsprozesse wie die Krebsentstehung als auch nicht-tödliche Alterungsprozesse wie das Ergrauen der Haare oder der Verlust der Sehschärfe laufen in unterschiedlichen Tierarten mit sehr verschiedenen Geschwindigkeiten ab.Dies weist darauf hin, dass es möglich ist, all diese Prozesse erheblich zu beschleunigen oder zu verlangsamen.* * *

Der Grundzustand: Das ewige Leben

Alle Tiere und Pflanzen auf dieser Welt altern. Manche Lebensformen halten dem nagenden Zahn der Zeit länger stand als andere, aber irgendwann sterben sie alle.

Oder etwa nicht?

Extreme Langlebigkeit und sogar Unsterblichkeit sind aus biologischer Sicht gar nicht so selten oder außergewöhnlich, wie man denkt. Grönlandhaie und Islandmuscheln werden im kühlen Wasser des Nordatlantiks bis zu 500 Jahre alt. Einige Baumarten wie die Borstenkiefer erreichen ein geradezu biblisches Alter von bis zu 5000 Jahren, und das Rhizom der Zitterpappel, ein weitläufiges unterirdisches Sprossachsensystem, aus dem immer wieder neue und genetisch identische Triebe zu ganzen Bäumen emporwachsen, kann sogar mehr als 14 000 Jahre lang leben.

Echte Unsterblichkeit hingegen ist in der Natur etwas schwieriger zu finden als extreme Langlebigkeit – nicht, weil sie selten ist, sondern weil sie klein ist. Man benötigt zumindest ein Lichtmikroskop. Tief unten im Durcheinander des Mikrokosmos, wie man die geheimnisvolle Welt der Zellen und Mikroben nennt, die sich unter dem Objektiv eines Mikroskops erstreckt, wird man dafür fündig – und zwar massenhaft.

Es gibt keine erwachsenen Bakterien und keine Bakterienkinder. Die Grenzen zwischen alt und jung existieren nicht. Frei von lästigen Alterserscheinungen wie schrumpeligen Membranen, verlangsamter Beweglichkeit oder fehlgefalteten Proteinen, bringen Bakterien seit der Entstehung des Lebens vor mehr als 3,7 Milliarden Jahren durch wiederholte Zweiteilungen stets identische Klone aus sich selbst hervor. Unter optimalen Bedingungen vermehren sie sich exponentiell, ohne jemals etwas von ihrer Teilungsfähigkeit einzubüßen, und drehen mit jeder Teilung einfach fröhlich ihre innere Uhr zurück auf null, als wäre es das Einfachste und Natürlichste auf dieser Welt.

Alterserscheinungen sind also offenbar zumindest für Bakterien vollkommen reversibel, sprich: umkehrbar, denn wäre dem nicht so, würden Bakterien mit jedem Vermehrungszyklus ein kleines bisschen kränker werden, bis sie irgendwann zu krank oder degeneriert sind, um zu überleben oder sich zu vermehren. Sogar ungünstigste Lebensbedingungen wie Austrocknung, Hitze oder Gifte sind für Bakterien kein Grund zum Sterben, sondern ein guter Grund zur Sporulation – also zur Bildung neuer Sporen. Im sicheren Wissen, dass sich die Zeiten eines Tages wieder ändern werden, überdauern sie geduldig die Jahrtausende.

In Wahrheit sind also nicht Altern und Sterben das Natürlichste und Selbstverständlichste auf dieser Welt – sondern ewige Jugend und Unsterblichkeit. Altern kam später. So unfair es auch klingt: Die Evolution hat uns nicht mit ewiger Jugend oder der Fähigkeit zur Sporulation bedacht. Dabei sind selbst komplexe, vielzellige Lebewesen wie wir Menschen in Wahrheit gar nicht so weit von der Unsterblichkeit entfernt. Ich spreche hier noch nicht von Krebs. Unsterblichkeit existiert auch auf eine vollkommen gesunde und wundervolle Weise in uns Menschen. Sie macht uns nicht krank – ganz im Gegenteil, sie ist das Geheimnis jedes neuen Lebens.

Was aber ist der Schlüssel zu diesem Geheimnis?

Direkt nach der Befruchtung wird ein Teil der embryonalen Stammzellen in sogenannte Keimzellen umgewandelt, aus denen unsere Eizellen und Spermien gebildet werden. Auch unsere menschliche DNA wird nicht bei jeder Befruchtung frisch »gedruckt«, sondern wir reichen unser genetisches Material von Generation zu Generation lediglich weiter. Die Unsterblichkeit unserer Keimzellen ist so selbstverständlich, dass man sie allzu leicht übersehen kann; dabei ist es zwingend notwendig, dass auch höher entwickelte Lebewesen wie wir Menschen unsere biologische Uhr bei jeder Befruchtung zurückdrehen, damit das Spiel des Lebens von vorn beginnen kann.

Wie sonst ließe sich erklären, dass wir nicht mit jeder Generation schneller alt und krank werden, wie es eigentlich der Fall sein müsste, wenn wir DNA aus einem älteren in einen jüngeren Organismus vererben? Kinder kommen offensichtlich jung und allergrößtenteils gesund zur Welt – was nahelegt, dass auch wir oder zumindest ein Teil unserer Zellen das Potential besitzt, ewig zu leben.

Interessanterweise altern nicht-befruchtete Eizellen, die keinen neuen Organismus und keine neue Generation an Keimzellen bilden, genauso wie alle anderen Körperzellen einfach weiter. Mäuse, die genetisch so manipuliert wurden, dass sie ihre Eizellen nicht verjüngen können, weil ihnen ein Enzym namens Telomerase fehlt (hiervon später mehr), werden tatsächlich Generation für Generation immer schneller alt und krank, bis sie irgendwann zu krank werden, um Nachkommen zu zeugen und die Linie nach wenigen Generationen ausstirbt. Eizellen entstammen aber nicht nur einer unsterblichen Linie von Keimzellen, sie haben auch die einzigartige Fähigkeit, ein ganzes Lebewesen mit all seinen über 200 unterschiedlichen Zelltypen und Geweben zu produzieren. Das macht sie zu allmächtigen (omnipotenten) Stammzellen, die sogar in der Lage sind, genetisches Material erwachsener Körperzellen zu verjüngen. Genau dieses Prinzip nutzt man beim Klonen, wenn man den DNA-haltigen Kern einer erwachsenen Körperzelle, beispielsweise einer Nervenzelle, in eine zuvor entkernte Eizelle injiziert. Die im Plasma der Eizelle vorhandenen Substanzen sind ausreichend, um die DNA einer erwachsenen Körperzelle zu resetten und für die Produktion eines vollständigen Organismus zu reprogrammieren.

Heute leben Klontiere, hauptsächlich Hunde, genauso lange und gesund wie ihre Eltern, aus deren erwachsenen Körperzellen sie produziert wurden17. Vorbei sind die Zeiten, in denen Tiere wie das erste Klonschaf Dolly, das aus einer entkernten Eizelle und dem genetischen Material einer erwachsenen Euterzelle gezeugt wurde, früh erkrankten und eingeschläfert werden mussten18–20.

Was auf den ersten Blick aussieht wie der heilige Gral aller Lebenswissenschaften, hat nicht wenige Forscher und Ärzte zu der Annahme verleitet, dass Alterserscheinungen allesamt umkehrbar sein müssen. Aber wie immer im Leben, wenn etwas zu gut klingt, um wirklich wahr zu sein, hat auch die Unsterblichkeit einen entscheidenden Haken: Bakterien, Keimzellen und Klontiere kommen nicht ganz so unbescholten davon, wie es scheint; sie altern zwar nicht so wie wir, zahlen aber einen anderen, nicht minder hohen Preis. Dass sie ewig leben, liegt nicht daran, dass sich im Laufe des Lebens keine Mutationen in ihrem Erbgut ansammeln oder dass Mutationen für Alterungsprozesse in Wahrheit vollkommen irrelevant sind, wie gelegentlich behauptet wird21. Bakterien, Keimzellen und Klontiere verdanken ihr ewiges Leben vielmehr der Tatsache, dass man geschädigte DNA anderweitig loswerden kann.

Bakterien und die ebenfalls einzelligen Hefen können ihr defektes genetisches Material in asymmetrischen Zellteilungen einfach abkapseln. Somit ist nur die Abstammungslinie mit dem zufälligerweise intakt gebliebenen genetischen Material unsterblich. Bei Eizellen verhält es sich ähnlich: Nur ein sehr geringer Anteil aller Keimzellen reift überhaupt zu einer befruchtungsfähigen Eizelle heran, und auch nur ein kleiner Prozentsatz aller erfolgreich befruchteten Eizellen kann einen lebensfähigen Embryo bilden – nämlich genau jene, die zufälligerweise weitestgehend intakt geblieben sind. Reproduktionsmediziner in Kinderwunschkliniken können ein Lied davon singen.

Auch das Klonen funktioniert bei weitem nicht immer. Man muss das genetische Material von etwa hundert erwachsenen Körperzellen in ebenso viele befruchtungsfähige Eizellen transferieren, um nur eine einzige teilungsfähige Eizelle zu generieren, die zu einem Klon heranwachsen kann. Auch von diesen erfolgreich produzierten Klonembryos entwickelt sich nur ungefähr jeder hundertste zu einem gesunden, ausgewachsenen Lebewesen18, 19. Eine Tatsache übrigens, die das Klonen, ließe man alle moralischen und ethischen Bedenken außer Acht, nach derzeitigem Status noch immer zu einer großen Herausforderung machen würde – immerhin müssten Sie mehrere tausend Frauen zur Eizellspende und zur Leihmutterschaft überreden, um einen einzigen Klon ihrer Selbst zu generieren.

Die Tatsache, dass Klonen prinzipiell funktioniert, zeigt nicht, dass alle Alterserscheinungen generell umkehrbar sind, sondern nur, dass zumindest ein geringer Teil unserer Körperzellen auch im Erwachsenenalter noch ausreichend intakt ist, um neues Leben hervorzubringen.

Ein kleiner, aber feiner Unterschied, den man leicht übersieht, wenn man noch nie selbst ein Lebewesen geklont hat: Die wahllose Verjüngung gealterter Zellen, die im Laufe des Lebens bereits genetische Defekte angesammelt haben, ist kein Kinderspiel und auch kein Anti-Aging, sondern birgt große gesundheitliche Risiken. Ich komme gegen Ende von Teil I noch einmal auf dieses Thema zurück, wenn wir dem Preis der Unsterblichkeit nachspüren und vielleicht sogar auf die Schliche kommen. An dieser Stelle möchte ich vorerst nur festhalten, dass »nicht altern« und »ewig leben« biologisch durchaus mögliche Lebensentwürfe darstellen. Unsterblichkeit ist kein Privileg von Krebszellen. Sie ist die Grundform allen Lebens.

Warum aber, so dann die logische Frage, müssen ausgerechnet wir Menschen altern und an Krebs erkranken?

Das Wichtigste in Kürze

Altern und Krebs sind, evolutionär gesehen, neuere Phänomene.Bakterien, Keimzellen oder Klontiere gelten als Beweis für das ewige Leben und als Schlüssel zur ewigen Jugend.Die »Alterslosigkeit« von Bakterien, Keimzellen und Klontieren fordert ihren Tribut. Echte Unsterblichkeit unterliegt einem rigorosen Auswahlverfahren.Nur ein sehr geringer Anteil der Bakterien oder unserer Körperzellen besitzt das wahrhaftige Potential, ewig zu leben.* * *

Warum gibt es überhaupt Krebs? Oder: Anpassung ist wichtiger als Perfektion

Welche Gründe hat die Evolution, uns in regelmäßigen Abständen unseres Lebens zu berauben? Und welchen Nutzen können gesundheitsschädliche Prozesse wie das Altern und die Krebsentstehung haben? Warum können wir nicht einfach ewig leben oder zumindest 150, 300 oder 500 Jahre alt werden wie einige Haiarten oder die Islandmuschel?

Gewiss, es ist stets Vorsicht angezeigt, wenn wir evolutionären Entwicklungen, die sich vor hunderten Millionen Jahren ereignet haben, im Nachhinein bestimmte Intentionen unterstellen. Andererseits lohnt es sich gerade bei komplexen Prozessen wie der Krebsentstehung oder dem Altern nach dem Warum zu fragen. Die Antwort kann uns nämlich dabei helfen, effektive und gleichzeitig mit möglichst geringen Risiken behaftete Angriffspunkte für erfolgreiche Therapien zu identifizieren.

Ein beliebter Erklärungsansatz ist, dass wir altern und sterben, um nachkommenden Generationen Platz zu machen und ihnen nicht die Nahrung wegzunehmen. Das klingt zunächst vielleicht logisch, ist es bei genauerem Hinhören aber nicht: zum einen, weil Tiere in der Wildnis fast nie an Altersschwäche sterben, und zum anderen, weil man davon ausgehen kann, dass die Natur Langlebigkeit bevorzugt. Dies aus einem einfachen Grund: Wer länger lebt, hat theoretisch mehr Zeit, Nachkommen zu zeugen, die wiederum ihre besonders langlebigen Gene an zahlreiche Nachkommen weitergeben können. Was also bestimmt wirklich, wie alt wir werden können und zu welchem Zeitpunkt wir an Krebs erkranken?

Die überraschend anmutende Antwort auf diese Frage lautet: weil wir Fehler brauchen. Fehler sind sogar überlebenswichtig. Unsere Gene mutieren nicht, weil wir die Leiter der Evolution auf dem Weg zur vollkommenen Perfektion noch nicht hoch genug bestiegen haben und unsere DNA-Vervielfältigungs- und Reparaturmechanismen einfach noch zu fehlerhaft arbeiten, sondern weil die Evolution den Schutz unserer Gene mit der Anpassungsfähigkeit von Lebewesen an wandelnde Lebensräume abwägen muss. Altern und Krebs sind keine unglücklichen Zufälle des Lebens – sie sind Absicht. Der ultimative Schutz unserer Gene würde bedeuten, dass Lebewesen sich im Laufe der Evolution niemals verändern und an wandelnde Umweltbedingungen anpassen könnten.

Alle Lebewesen sind deshalb auf minimale Veränderungen angewiesen, und mit Ausnahme besonders schwerwiegender genetischer Schäden entscheidet allein die Umwelt darüber, ob diese kleinen Veränderungen nachteilig, neutral oder sogar vorteilhaft für das Überleben und die Vermehrung eines Organismus sind. Dabei sind es nicht die großen und gravierenden Mutationen, die zum Sprießen von kräftigen neuen Ästen am Baum des Lebens führen, sondern die kleinen, zahlreichen und unauffälligen Veränderungen. Hilfreicher, als sich die Evolution als Äste an einem Baum des Lebens vorzustellen, ist es aber vielleicht, sie wie einen Flusslauf zu betrachten. Hier sind die Mutationen das Gefälle, das den sprudelnden Strom des Lebens durch ein von der Umwelt vorgegebenes Flussbett leitet. Evolutionäre Anpassungen sind keine Äste, die gen Himmel und damit in eine bestimmte vorprogrammierte Richtung treiben, sondern Stromschnellen, die sich stets den einfachsten Weg durch ihren Lebensraum bahnen und deren weit verzweigte Gabelungen in einem Meer der unbegrenzten Möglichkeiten münden.

Anders als Bakterien können mehrzellige Organismen dabei nicht ganz so freizügig vor sich »hinmutieren«, um sich an ihren Lebensraum anzupassen, denn eine Schädigung einzelner Zellen und Gewebe kann das Leben des gesamten Organismus gefährden. Komplexe Lebewesen haben deshalb im Laufe der Evolution bessere und zuverlässigere Schutz- und Reparaturmechanismen entwickelt. Um trotzdem eine ausreichende Variation an Merkmalen zu ermöglichen, mit der sie auf wandelnde Umweltbedingungen reagieren können, hat die Evolution quasi als Kompromiss die sexuelle Fortpflanzung