Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Gmeiner-Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Kriminalromane im GMEINER-Verlag

- Sprache: Deutsch

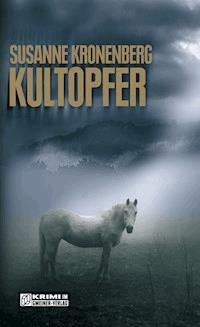

Ein neuer Fall für Hella Reincke: Gespenstisches spielt sich in den Vollmondnächten oben auf dem Hohenstein ab, einer steilen Felswand nahe Hameln, die in alten Zeiten als Kultstätte diente. Hella Reincke, die heimliche Beobachterin, steht vor der Frage, auf welche Weise ein Ingenieur aus Wiesbaden, der sich nun Rudmar vom Hohenstein nennt, in den Tod ihrer früheren Schulfreundin Valerie verwickelt ist. Diese arbeitete an einem Buch über den Pferdeheiler, der sich als die Reinkarnation eines sächsischen Schamanen betrachtet …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 330

Veröffentlichungsjahr: 2009

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Susanne Kronenberg

Kultopfer

Der dritte Hella-Reincke-Krimi

Impressum

Personen und Handlung sind frei erfunden.Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.

Bei Fragen zur Produktsicherheit gemäß der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) wenden Sie sich bitte an den Verlag.

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2006 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Satz/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © Manfred Enderle

ISBN 978-3-8392-3278-1

Prolog

Der Süntel im Jahr 782

Das Schweigen hallte in seinem Kopf wider wie zuvor der Klang der Hörner. Ihm war, als hätten sich alle Tiere des Waldes, die Vögel und Insekten und sogar der Wind davon gestohlen und diese tiefe Stille hinterlassen. Er kniete erschöpft am Boden und kämpfte gegen das Verlangen an, der Länge nach auf den Felsen zu sinken. All die erschlagenen Sachsen kamen ihm in den Sinn. Die Männer, die ihren fränkischen Feinden nicht entkommen konnten. Die unglückseligen Verwundeten, deren Sterben eben begonnen hatte. Zugleich fragte er sich staunend, was das Schicksal mit ihm vorhaben mochte. Er war unverletzt.

Ein Geräusch ließ ihn hochschrecken: ein entferntes Rascheln zwischen den Bäumen. Er richtete sich auf und suchte nach Schatten hinter den Eichen, die die Lichtung umgaben. Sollten die Feinde nur kommen.Er war ungeübt im Kampf, doch trotzdem bereit, für diesen heiligen Ort zu kämpfen und sich die Felswand hinab zu stürzen, bevor er den Feinden in die Hände fiel. Doch es waren keine Franken, diese Männer, die sich nun in eine kleine Gruppe zusammen schlossen und ihm entgegen schritten: an der Spitze der oberste Priester und zugleich engster Vertrauter des Heerführers. Sein Gehilfe führte einen Schimmel am Zügel. Die Männer hielten die Blicke gesenkt. Nur die Wachen, die den Trupp begleiteten, spähten in das Unterholz ringsum und horchten angespannt.

Sie hatten ihn bemerkt, und er trat den Männern entgegen. Der Schimmel prustete und rieb seine Nüstern sanft an der Schulter des Jungen, der die Zügel hielt. Sein Fell schimmerte so rein wie Neuschnee. Nicht der geringste Fleck trübte seine Schönheit.

Der Priester berichtete vom Sieg über die Feinde. Die Genugtuung überspielte seine Erschöpfung. »Deine Vorhersage war falsch. Haben die Götter dich in die Irre geführt? Oder hast du uns belogen?«

»Die Götter täuschen mich nicht«, entgegnete der Schamane. »Genauso wenig, wie ich euch belüge. Warum sollte ich das tun?«

»Um den Männern den Mut zu rauben«, antwortete der Priester, »und damit den Franken und ihrem Christengott in die Hände zu spielen.«

Der Schamane blickte zu dem heiligen Felsen hinüber. Er wusste seit langem, dass der Priester nur nach einer Gelegenheit suchte, ihn aus dem Weg zu schaffen. Konnte es eine bessere Rechtfertigung dafür geben als einen Verrat? Er wandte sich wieder dem Priester zu und sagte, jedes Wort abwägend, mit fester Stimme: »Die Götter haben mir eine Vision geschickt. Darin habe ich sie gesehen: die Heerscharen fränkischer Soldaten, die das Kreuz in unser Land bringen. Ich gebe nur weiter, was die Götter mir zugetragen haben. Willst du an ihrer Wahrheit zweifeln?«

»Die Zweifel sind auf deiner Seite«, entgegnete der Priester zornig. »Du glaubst nicht an den Sieg der Sachsen.«

Der Schamane hielt dem Blick seines Widersachers stand. »Diese eine Schlacht mögen wir gewonnen haben. Trotzdem wird der Kampf vergebens sein. In den Schlachten, die auf diese folgen, werden die Franken siegen. Überall im Land werden sie ihre Kreuze errichten und ihrem Gott huldigen. Die Freiheit der Sachsen ist verloren. Du willst den Göttern zum Dank für den Sieg jetzt und hier diesen Schimmel opfern? Das Schicksal wirst du damit nicht wenden können. Eines Tages wird selbst unser Heerführer den Franken und ihrem Christengott Gefolgschaft schwören.«

Die Männer erstarrten. Nur einer riss sein kurzes Schwert hoch. »Wie kannst du es wagen, ihn zu beleidigen!«

Der Priester hielt den zornigen Mann mit einem Wink zurück. »Töte ihn nicht mit dem Schwert. Dadurch sollten nur Krieger sterben. Keine Verräter.«

Er zischte einen Befehl, und der Schamane wurde von zwei Männern an den Armen gepackt. Der Priester zog die Axt aus seinem Gürtel. Der Gefangene heftete seinen Blick auf den Schimmel. In dessen schwarzen Augen las er die Gelassenheit und Zuversicht eines den Göttern geweihten Wesens. Er würde nicht allein in den Tod gehen.

1

Als der Hof in Sicht kam, fiel der Schimmel aus dem Galopp in den Schritt. Er streckte den Hals aus und schüttelte sich die Fliegen aus dem Gesicht. Der Hengst trug nur ein leichtes Halfter und einen hineingeknüpften Strick, der dem Mann auf seinem Rücken als Zügel diente, und statt eines Sattels ein lose aufgelegtes Schaffell. Sein Reiter schloss die Augen und ließ sich blind am Parkplatz vorbei und durch das Hoftor tragen. Wenn er sich eins mit dem Pferd fühlte, vergaß er alle Bedenken. Es war richtig, was er tun wollte, und er durfte sich in seinem Weg nicht beirren lassen. Weder von Valerie noch von Toralf.

Vor allem nicht von Toralf. Er sah ihn, als er die Augen aufschlug. Im Schatten der hohen Kastanien stand dieser mitten auf dem Hof, als hätte er nach ihm Ausschau gehalten: eine hoch gewachsene, schlanke Gestalt in einem blauen Arbeitskittel. In jeder Hand hielt er einen Eimer. Toralf ließ es sich nicht nehmen, die Hunde in den Zwingern zu füttern, wann immer es seine Zeit erlaubte. Der Reiter glitt vom Pferd und legte den Arm über den Pferderücken, während er Toralf herankommen ließ. Toralfs hohe Stirn im schmalen Gesicht war, wie so oft, wenn sie unter sich waren, in skeptische Falten gelegt. Das gewinnende Lächeln, das ihm die Sympathien aller zutrug, verschwendete Toralf nicht an die engsten Vertrauten.

»Rudmar, du musst Valerie zur Vernunft bringen«, zischte er halblaut, obwohl niemand sonst in der Nähe war. Die Frauen und Schülerinnen, die sich um die Pferde kümmerten, waren nach Hause gegangen. Um diese frühe Abendstunde war es auf dem Hof ruhig geworden. Die Pferde auf den Weiden standen dösend beieinander. Aus den Zwingern drang kein Laut herüber. Selbst die Katzen ließen sich nicht blicken. Eine schwüle Gewitterluft drückte auf das Tal.

Toralf stellte sich dem Schimmel in den Weg. Der Hengst blähte die Nüstern und wich zurück, als scheute er vor dem rohen Fleisch und den zersägten Knochen in den Eimern. Doch es konnte auch Toralfs offensichtlicher Zorn sein, der ihn ängstigte.

»Sorge dafür, dass sie die Schreiberei sein lässt!«, fauchte Toralf. »In dem Umfang war das nicht abgesprochen.«

Gemächlich ließ Rudmar seine Hand über Monsuns Hals wandern. »Beruhige dich! Bisher recherchiert sie die Hintergründe. Zum richtigen Schreiben ist sie noch gar nicht gekommen.«

Toralf musterte Rudmar mit finsterer Miene. Die Falten auf seiner Stirn vertiefen sich. »Reicht dir das nicht? Sie will das Material einem Experten vorlegen, einem Spezialisten für Schamanismus.«

Rudmar wandte sich dem Schimmel zu; der Andere sollte seine Überraschung nicht bemerken. Von einem solchen Experten hatte er nichts gewusst. Außerdem reizte ihn, wie so oft in letzter Zeit, Toralfs herrisches Auftreten. Noch waren sie Freunde. Was hatte er ihm nicht alles zu verdanken. Toralf hatte ihn aufgefangen, als ihm der Boden unter den Füßen entglitten war.

»Wovor hast du Angst?«, fragte Rudmar freundlich. »Befürchtest du, Valerie will mich als Schwindler entlarven? Glaubst du nicht mehr an mich?«

Toralf stellte abrupt die Eimer ab. Monsun blähte die Nüstern. Rudmar vermied den Blick auf den Inhalt der Eimer. Das Pferdefleisch kam geradewegs aus der gut gefüllten Kühltruhe im Keller. Toralf bückte sich nach einer Rippe, die beim Abstellen heraus gerutscht war, und warf sie in den Eimer zurück.

»Es geht hier nicht nur um dich und deinen Ruf als Pferdeheiler, Rudmar«, sagte er, als er sich wieder aufrichtete. »Mag sein, dass du dich neuerdings berufen fühlst, die Tätigkeiten der Gemeinschaft in die Welt hinaus zu posaunen. Und Valerie soll dir dabei behilflich sein. Aber ich lasse nicht zu, dass die Gemeinschaft verraten wird.«

Die Glaubensgemeinschaft war Toralfs Lebenswerk. Darauf ließ er nichts kommen. Die Gemeinschaft stand über jeder Freundschaft.

Rudmar behielt sein sanftes Lächeln bei. »Es stimmt, du und Valerie, ihr seid oft nicht einer Meinung. Aber in einem Punkt steht sie fest auf deiner Seite. Nicht auf meiner.«

Toralf schnaubte zornig. »Was deinen irrsinnigen Plan angeht, würde jeder Mensch mit einem Hauch von Verstand zu mir halten. Du stehst damit einsam und allein, du Wahnsinniger.«

Nicht Wahnsinn, sondern Wahrheit, dachte Rudmar. Aber Toralf war noch nicht so weit, das zu akzeptieren. Ebenso wenig wie Valerie.

Toralf stemmte die Arme in die Seiten. »Habe ich dein Wort, dass du nichts gegen meinen Willen unternimmst?«

Rudmar versprach, dass beim nächsten Vollmond nichts außer der Reihe zu erwarten wäre. Versöhnlich und zuversichtlicher, als ihm zumute war, sagte er: »Mach dir keine Gedanken wegen Valerie. Ich kläre das.«

Valerie verhielt sich zunehmend unberechenbarer, und das gab auch ihm zu denken. Toralf sollte seine Zweifel nicht spüren.

»Du weißt, was auf dem Spiel steht«, knurrte Toralf und nahm die Eimer auf. Die Zwinger lagen hinter der Scheune: lange Reihen von Käfigen, in denen die von den Behörden beschlagnahmten Bullterrier, Staffordshire Terrier, Dobermänner und allerlei Kreuzungen bis an ihr Lebensende ausharren mussten. Einige waren friedlicher gestimmt und ließen sich von Toralf anfassen und an die Leine nehmen, doch die meisten gebärdeten sich wie rasend, wenn man sich den Zwingern näherte. Toralf war kaum hinter der Scheune verschwunden, als sich ein ohrenbetäubendes Kläffen und Heulen erhob, doch es gab in Hörweite keine Nachbarn, die sich daran gestört hätten.

Rudmar blieb noch einen Augenblick stehen und schaute auf die Felswand des Hohensteins, der sich in der Ferne aus dem bewaldeten Hang des Süntels erhob. Turmartige Gewitterwolken bauschten sich darüber auf.

Jedes Mal, wenn er den Felsen betrachtete, dachte er an seinen ersten Tag auf dem Pferdeschutzhof. Mit allen Gefühlen zwischen Angst und Hoffnung hatte er im Morgengrauen das Hotel in Hameln verlassen und war an der Weser entlang gefahren, bis er ihn wahrhaftig erblickte: den Felsen aus seinen verstörenden Visionen. Einen Tag hatte er dort oben verbracht, war abends durch Felder und Wiesen geirrt und irgendwann erschöpft auf den Schutzhof gestoßen. Mit zaghafter Freude bemerkte er die vielen Pferde und traf verwundert auf eine Gruppe altertümlich gekleideter Leute, die ein Feuer umringten und monotone Sprüche raunten. Ein Mann in einem hellen bodenlangen Gewand warf einen Büschel weißer Pferdehaare in die Flammen. Das Ritual des Mannes war stümperhaft, aber Rudmar wollte nicht kleinlich sein. Er trat an die Leute heran, fühlte sich in ihren Kreis aufgenommen und verlor sich in der Erleichterung, angekommen zu sein. Seit dieser Zeit war Toralf ein guter Priester geworden, mit überzeugenden Gesten für das einfache Glaubensvolk und kraftvollen Ritualen für die Eingeweihten. Die meisten Brüder und Schwestern, die sich in aller Naivität den Wahren Erben Widukinds angeschlossen hatten, wären hoffnungslos überfordert, hätte man sie mit den wahren Zeremonien konfrontiert. Nur eine Hand voll Menschen, sorgfältig ausgewählt und geprüft, bildeten den engsten Kreis der Gläubigen. Valerie war eine von ihnen.

Er führte Monsun in den Paddock und hängte das Halfter über einen Zaunpfosten. Das Schaffell rollte er mit den weißen Zotteln nach innen auf und trug es unter dem Arm zum Haus hinüber. Das zweistöckige Fachwerkhaus war genauso heruntergekommen wie der gesamte Pferdeschutzhof: eine dürftige Zuflucht für Verfolgte und Gestrandete, für Pferde, Hunde, Katzen und den ein oder anderen Menschen; er nahm sich selbst davon nicht aus. Die Pferde standen in düsteren und stickigen Boxen. Das Dach der Scheune war von Löchern durchstoßen. Toralf, der selbst in einem schmucken Haus am Klüt wohnte, suchte seit Monaten nach einem neuen Domizil für den Tierschutzverein und steckte keinen Cent mehr in die Anlage. Der ersehnte Umzug war ein Dauerthema für die Leute vom Schutzhof. Keines der einfachen Mitglieder konnte wissen, dass es Toralf kaum um den Tierschutzverein selbst ging. Mit den Tierfreunden hätte gleichzeitig die Glaubensgemeinschaft eine neue Heimat gefunden. Toralf stand beiden Gruppen vor und wusste dieses zum Vorteil der Brüder und Schwestern bestens zu nutzen. Ein abtrünniger Glaubensbruder hatte einmal behauptet, der Pferdeschutzverein wäre der Wirt und die darin hausende Organisation der blutsaugende Schmarotzer. Kein schmeichelhaftes, aber durchaus zutreffendes Bild, wie Rudmar zugeben musste.

Sorgfältig putzte er die Stiefel ab, bevor er den Flur betrat. Der unübersehbaren Baufälligkeit zum Trotz verlangte Toralf Ordnung im Erdgeschoss. Hier befanden sich der Seminarraum, zwei einfache Gästezimmer und das Büro des Schutzhofes. Den meisten Leuten, die zu Rudmars Seminaren auf den Hof kamen, waren die Gästezimmer zu primitiv, und sie übernachteten lieber in einer Pension. Deshalb hatte Toralf das größere Zimmer vor kurzem an einen Jungen aus Frankfurt vermietet. Björn war nicht im Haus, jedenfalls hing seine Lederjacke nicht an der Garderobe. Vielleicht hatte er endlich eine Arbeit gefunden. Als einfacher Glaubensbruder gehörte er zu den Personen, die sich mit Toralfs öffentlichen Ritualen und einer Light-Version ihrer Religion, wie Valerie es einmal spöttisch formuliert hatte, begnügen musste. Doch er strebte ganz eindeutig nach Höherem und verfolgte Toralf wie ein Schatten. Rudmar war diese Aufdringlichkeit zuwider.

Leichtfüßig stieg er die ausgetretenen Treppenstufen hinauf. In seiner Zeit in Wiesbaden hätte er die winzigen Dachkammern niemals als Wohnung akzeptiert, und selbst als Student wäre er nicht in eine solche Behausung gezogen. Inzwischen kümmerte es ihn nicht weiter. Das waren Äußerlichkeiten, die nicht zählten. Valerie empfand es mit Sicherheit anders. Sie hatte für Rudmar nicht nur ihre Ehe, sondern auch ein bequemes Zuhause aufgegeben. Trotzdem beklagte sie sich nicht. Bisher nicht. Noch war Sommer. Im Winter, wenn die Kohleöfen rußten und der Sturm durch die Fensterritzen pfiff, würde sie vielleicht weniger nachsichtig sein. Ada lag auf der oberen Stufe und schaute ihm entgegen. Beim Wedeln klopfte sie mit der buschigen Rute gegen den Türrahmen. Als er die Tür öffnete, drückte sie sich an ihm vorbei und trabte voraus in die Küche. Dort saß Valerie über die zerschrammte Tischplatte gebückt und sortierte getrocknete Kräuter zu grünen Haufen. Sie sah nicht auf als er herein kam, und zupfte mit den Fingerspitzen an einem Bündel aus welken Blättern. Im eisernen Kohleofen, ein Stück wie aus einem Freilichtmuseum, knisterte die Glut, und im Kessel auf der Herdplatte begann das Wasser zu sieden.

Endlich hob Valerie den Kopf. Sie lächelte. »Ich bin gleich fertig. Ich will nur noch die Kräuter in Papier einwickeln.«

Sie griff nach einer Deister-und-Weser-Zeitung der vergangenen Woche, schlug wahllos eine Seite auf und wollte das Kräuterbündel darauf legen, als sie überrascht innehielt. »Das habe ich neulich übersehen. Die Dewezet hat über diese Rehaklinik für Pferde berichtet.«

»Lass mal sehen!« Er beugte sich über ihre Schulter und überflog die Zeilen. Neben dem Artikel war das Foto einer jungen Frau abgedruckt, die ein Pferd am Zügel hielt: Hella Reincke, die Geschäftsführerin der kürzlich eröffneten Pferdeklinik. Rudmar duckte sich ein wenig tiefer herunter. »Na so was! Ich kenne Hella aus Wiesbaden. Wie mag sie ausgerechnet nach Hameln gekommen sein?«

»Weil sie aus Hameln stammt«, bemerkte Valerie trocken. »Der Reinckehof gehörte ihren Eltern.«

Er richtete sich auf und blickte mit leichtem Misstrauen auf sie herab. »Darüber steht aber nichts in dem Artikel.«

Valerie packte die Kräuterbündel auf die Zeitung und begann, das Papier aufzurollen. »Wir kennen uns seit der Schulzeit. Später sind wir uns in Wiesbaden wieder begegnet. Ich hätte nie gedacht, dass Hella so wie ich einmal nach Hameln zurückkehren würde. Merkwürdig, wie sich unsere Wege immer wieder kreuzen.«

»Du willst sie besuchen?«

»Auf keinen Fall«, widersprach sie heftig. »Wir sind nicht im Guten auseinander gegangen. Wie hast du Hella kennen gelernt?«

»Durch gemeinsame Bekannte auf der Wiesbadener Weinwoche«, sagte er. »Es ist lange her.«

»Und seid ihr, … ich meine, ward ihr enger befreundet?«

Sie erhielt keine Antwort. Draußen kam Wind auf. Er klapperte mit den Fensterläden und fing sich heulend unter dem Giebel.

Rudmar trat ans Fenster. Er schaute in den Hof hinunter und auf die Kastanienbäume, die wild die Äste schüttelten. »Das wird ein ordentliches Unwetter geben. Magst du auch einen Tee?«

Valerie war noch mit ihren Pflanzenbündeln beschäftigt, als er die Teetassen auf den Tisch stellen wollte.

»Vorsicht! Warte noch!« Sie nahm einen Lappen und wischte mit weiten Schwüngen über die Tischplatte.

Er schob die Tassen zurück ins Regal. »Pass auf mit dem Zeug! Dass davon bloß nichts als Basilikum in der Tomatensuppe landet.«

Valerie lachte leise. »Wünsch dir das nicht! Sieh mal, was ich heute Morgen am Hohenstein gefunden habe. Beinahe hätte mich der Förster erwischt.«

Der Fuß des Hohensteins und die Dütberge, eine Gruppe niedriger Kuppen südöstlich von Hameln – eiszeitlich Endmoränen – gehörten zu ihren bevorzugten Sammelgebieten für Heilpflanzen und Pilze aller Arten. Die mageren Böden sorgten für eine spezifische Vegetation. Sie nahm einen verschrumpelten graubraunen Pilz vom Fensterbrett, auf das sie ihn zum Trockenen gelegt hatte, und hielt ihn wie eine Trophäe hoch. Der lateinische Name klang lang und unverständlich.

»Toralf war sehr beeindruckt von meinem Fund! Vor allem nachdem ich ihm erklärt habe, dass ein paar Krümel davon im Tee genügen, um einen Menschen ins Jenseits zu schicken.« Sie schnupperte an dem hässlichen vernarbten Schirm, sorgsam darauf bedacht, ihn dabei nicht mit der Nasenspitze zu berühren. »Übrigens habe ich einen Wissenschaftler ausfindig gemacht, der sich bestens mit Schamanismus auskennt.«

In ihrem Blick lag etwas Triumphierendes. Bisher hatte er ihr Buchprojekt unterstützt und dabei darauf vertraut, dass der Großteil dessen, was er ihr über seine Visionen anvertraut hatte, nur ihrem eigenen Verständnis dienen und nicht an die Öffentlichkeit gelangen sollte. Die Gespräche hatten ihm sogar gut getan. Sie analysierte seine Berichte mit einer bemerkenswerten Emotionslosigkeit und hatte ihm zudem ein Mitspracherecht am Manuskript eingeräumt. Von einem Experten, der vorab wie mit dem Seziermesser in ihren Aufzeichnungen herum stochern würde, war keine Rede gewesen.

Er stieß Ada, die sich an seine Beine schmiegen wollte, mit dem Knie zur Seite. »Toralf hat es mir erzählt! Wieso sagst du es ihm zuerst?«

Sie zog den Pilz zurück. »Reg dich nicht auf, Rudmar. Ich hatte den Laptop auf dem Tisch und war im Internet gerade auf die Adresse des Mannes gestoßen, als Toralf herein kam. Er hat es auf dem Bildschirm gelesen. Du weißt, er ist gegen das Buch. Aber was kümmert uns das! Stell dir vor, dieser Ethnologe wohnt in Hameln!«

Ihre Antwort klang ehrlich und beschwichtigte ihn. Zudem sie ihm versicherte, sie hätte den Mann noch nicht angerufen. »Das hat Zeit. Ich will das Gespräch mit ihm gut vorbereiten. Jedenfalls werde ich nicht eine Zeile ungeprüft veröffentlichen.«

»Von einer Veröffentlichung kann bis jetzt nicht die Rede sein«, wandte er ein. »Oder hat sich ein Verlag gemeldet?«

Sie lachte. »Stell dir vor, ein Verlag ist tatsächlich sehr interessiert! Man erwartet in den nächsten Tagen ein Konzept.«

Das Aufblitzen ihrer Augen verriet, wie sehr sie sich auf die Aufgabe freute. Behutsam legte sie den Pilz zurück auf die Fensterbank.

Rudmars Blicke folgten ihr. »Toralf macht sich Sorgen. Er befürchtet, dass du die Gemeinschaft bloßstellen willst.«

»Und was ist mit dir?«, fragte sie herausfordernd. »Bist du inzwischen auch gegen das Buch? Schließlich wird es in ersten Linie von dir handeln.«

Ein Donnerschlag ließ sie zusammen zucken. Augenblicklich erhellte ein Blitz den Hof, und der erste Schauer prasselte gegen die Fensterscheibe.

Rudmar sah gar nicht hin. »Du weißt, ich fürchte die öffentliche Meinung nicht. Ganz und gar nicht. Mir geht es um etwas ganz anderes. Das große Ritual …«

»Nein, Rudmar!«, unterbrach sie ihn. »Kein Wort darüber!«

Sie drückte wie ein Kind die Hände auf die Ohren. Ada verkroch sich mit eingezogener Rute unter dem Tisch.

»Du kannst mich ebenso wenig aufhalten wie Toralf«, rief er aufgebracht. Ihr hartnäckiger Widerstand verletzte ihn. »Kann ich weiter auf deine Treue zählen?«

»Wer könnte treuer sein als ich?« Sie nahm die Hände herunter. »Mit keiner Silbe habe ich verraten, was bisher geschehen ist. Aber was du in Zukunft verlangst …«

Als er einen Schritt näher kam, wich sie zur Seite. Er hätte sie mit einem schnellen Griff packen und an den langen Haaren zu sich heran zerren können. Stattdessen blieb er abwartend stehen. Ihre Schultern kippten nach vorn. Sie wirkte noch zarter als sonst. Zerbrechlich und verletzlich.

»Hast du überhaupt eine Vorstellung davon, was du von mir forderst?«, flüsterte sie.

»Aber natürlich weiß ich das«, sagte er, mit einem Mal voller Mitgefühl.

Sie wich seinem Blick aus. »Du setzt unsere Liebe aufs Spiel.«

»Das ist kein Spiel, Valerie.«

Ihre Haarsträhnen streiften seinen nackten Arm, als sie sich an ihm vorbei drückte. Er lauschte ihren hastigen Schritten auf der Treppe und wartete auf das Zuschlagen der Haustür.

2

Die braune Stute griff kräftig aus und jagte mit weiten Sprüngen voran. Ihre festen Hufe wirbelten den Sand zu Staubwolken auf und schleuderten Kieselsteine wie Wurfgeschosse hinter sich, als sie über den ausgewaschenen Weg bergan galoppierte. Ihre Reiterin genoss das Tempo und ließ das Pferd gewähren. Sie trat die Bügel aus und drückte die Knie an den Sattel, als Melody über den Stamm einer jungen Birke hinweg setzte, die einem Frühlingssturm nicht widerstanden hatte. Der lockere Sandboden gab den Baumwurzeln wenig Halt, und niemanden schien es zu kümmern, wenn trockeneÄste die Wege versperrten. Der Düt erschien Hella von jeher wie ein vergessener Ort, ein Stück Wildnis, eingebettet in Wiesen und Felder. Viel zu schnell waren sie oben auf der kargen Kuppe angelangt. Hella nahm das Pferd in den Schritt zurück und ließ die Zügel lang. Durchaus mit Stolz, den sie sich zubilligte, schaute sie auf den Reinckehof dort unten im Tal hinunter. Die Sicht war ungewöhnlich gut. Die Gewitter der vergangenen Tage hatten für klare Luft gesorgt. Seit dem Tod ihrer Schwester führte sie den Betrieb und hatte den Reiterhof um eine Rehaklinik für Reitpferde erweitert. Auf den Weiden, die unmittelbar an das Ufer der Hamel grenzten, waren als kleine Gestalten die Pensionspferde auszumachen. Dahinter lag das Hofgelände mit dem mehrstöckigen Wohnhaus und den Stallgebäuden. Auf der Hengstweide, die sich der Fachwerkscheune anschloss, konnte sie vier Pferde erkennen. Seit kurzem teilte der Lusitanohengst Fadista die Weide mit drei Junghengsten. Zwei von ihnen grasten in seiner Nähe: der Rappe Sir Henry und der hellbraune Santo. Mingan hielt sich ein Stück abseits. Anders als gewöhnliche Schimmel, die dunkel geboren und mit jedem Fellwechsel um eine Spur heller wurden, war er mit einem reinweißen Fell auf die Welt gekommen: eine seltene Laune der Natur.

Hella lächelte zufrieden, als sie beobachtete, wie Sir Henry Reißaus nahm, weil Fadista sich grasend ein paar Schritte in seine Richtung bewegte. Sir Henry besaß einen Mordsrespekt vor dem älteren Hengst, und allein dessen Gegenwart hatte endlich Ruhe in die Gruppe gebracht. Fadista war sich nicht zu schade, mit den Junghengsten zu raufen, und galoppierte sogar bei den Jagdspielen mit. Sobald ihm jedoch die Lust verging, war Schluss mit dem Gerangel. Und das galt auch für Sir Henry, wollte er keinen Biss oder Huftritt riskieren. Die Disziplinierung durch einen Artgenossen sah Hella als den ersten Schritt, die Lausbuben in umgängliche Pferde zu verwandeln. Vor allem war der menschliche Einsatz gefordert; unterstützt von Fachwissen, Einfühlungsvermögen und jeder Menge Zeit! Und Zeit hatte sie immer zu wenig! Sie erlaubte sich einen lauten Seufzer, den hier auf der einsamen Dütkuppe niemand hören konnte. Diese Blamage beim letzten Besuch des Hufschmieds! Auf der Weide nutzten sich die Hufe kaum ab, und so musste das Horn alle sechs bis acht Wochen gekürzt werden. Wie auf Verabredung hatte sich einer der Halbwüchsigen schlimmer benommen als der andere. Dass der Schmied nicht die Flucht ergriffen hatte, war dessen Ehrgeiz zu verdanken, vor einem Fohlen nicht klein bei zu geben. Wollte sie die Geduld des Mannes nicht noch einmal strapazieren, half nur eins: jeden Tag üben, bis die drei Frechdachse sich anbinden ließen und die Hufe gaben, als wäre es das Selbstverständlichste der Welt. Bei der Gelegenheit konnte man auch gleich das Führen verbessern. Ausgerechnet der sanftmütige Mingan wurde zum wilden Kasper, sobald er ein Halfter trug.

Der Hof geriet aus dem Sichtfeld. Melody schritt eifrig aus und folgte dem Pfad, der sich über den Bergrücken schlängelte. Im Westen waren die Ausläufer der Stadt zu erkennen. Während Hella die Stute nach links in einen Weg hinein lenkte, der steil bergab den Südhang hinunter führte, kam ihr dieser Pferdeheiler in den Sinn. Rudmar vom Hohenstein. Ziemlich ausgefallen, dieser selbst gewählte Name, und den Geschäften mit Sicherheit zuträglicher als ein Joachim Münchinger, als den sie ihn vor geraumer Zeit in Wiesbaden kennen gelernt hatte. Damals arbeitete er als Entwicklungsingenieur, und von Pferden war nicht die Rede gewesen. Inzwischen galt er als Spezialist für schwierige Fälle und sorgte in den Reiterkreisen weit über Hameln hinaus für Aufsehen. Vielleicht konnte sie ihn als Ausbilder gewinnen?

Sie nahm die Zügel auf und stellte sich leicht in die Bügel. Geschickt kletterte die Stute den steilen Pfad hinab, den der Regen über die Jahre metertief ausgewaschen hatte. Die hohen Sandböschungen wurden von den Wurzeln der darüber wuchernden Bäume und Sträucher zusammen erhalten. Vor vier Tagen war Rudmar alias Joachim überraschend auf dem Reinckehof erschienen. Eine merkwürdige Situation war das, erinnerte sich Hella. Erst dieses unerwartete Wiedersehen mit Valerie Valentin und später deren zwiespältige Reaktion auf Rudmar, den Pferdeheiler, für den sie ihren Mann verlassen hatte. Von der großen Liebe oder gar Leidenschaft hatte man an jenem Vormittag auf dem Reinckehof nichts spüren können. Doch diese Streitigkeiten gingen Hella schließlich nichts an. Was wagte sie schon, wenn sie ihn um Hilfe bat? Falls ihr seine Arbeit nicht gefiel, würde sie sie sofort abbrechen. Sie könnte in den nächsten Tagen zum Pferdeschutzhof hinaus fahren, mit Rudmar reden und bei der Gelegenheit hoffentlich Valerie wieder sehen. Gern hätte sie das Missverständnis, das ihre Freundschaft unterbrochen hatte, vollkommen aus der Welt geschafft.

Ein Rascheln im Gebüsch ließ Melody scheuen und auf der Hinterhand kehrt machen. Aus den Augenwinkeln erkannte Hella einen Rehbock, der – von irgendeiner Gefahr aufgeschreckt – aus dem Gestrüpp heraus brach, mit einem hohen Satz über den Weg hinweg und mit einem weiteren Sprung die Böschung hinauf setzte, um dort ins Unterholz einzutauchen. Die Stute ließ sich nach wenigen Galoppsprüngen zurücknehmen. Trotzdem glitt Hella aus dem Sattel, damit Melody mit einem zweiten Scheuen nicht bergab jagen und dabei ins Straucheln geraten konnte. Mit dem jungen Pferd am Zügel machte Hella sich zu Fuß auf, den Weg weiter hinab zu steigen. Weiter unten querte ein Wildwechsel den Weg: Von dort war das Reh gekommen. Kaum breit genug für einen Menschen, zerschnitt er das Gebüsch und setzte sich als enger Graben in den Böschungen des Weges fort. Die zarten Fährten der Rehe waren von den kräftigen Klauen der Wildschweine überdeckt. Und weitere Spuren fielen Hella auf: deutliche Abdrücke geriffelter Sohlen. Wanderschuhe? Auf jeden Fall schwere Stiefel. Neugierig spähte sie in den Pfad hinein. Ob ein Jäger den Wechsel benutzte, um auf seinen Hochsitz zu pirschen?

Melody wurde unruhig. Vielleicht hörte sie weitere Rehe im Unterholz, oder das Stehen am steilen Hang wurde ihr unbequem. Hella wollte schon weiter gehen, als ihr auf dem Pfad – zwei, drei Armlängen voraus – ein Glitzern auffiel. Ein goldenes Glimmen im trockenen Laub. Etwas, das wie ein Goldklumpen aussah; vom Weg aus nicht genauer zu erkennen. Was mochte das sein? Neugierig schnallte Hella den Zügel auf einer Seite aus dem Trensenring. Die doppelte Zügellänge sollte reichen, um einerseits an das Schmuckstück zu gelangen und andererseits das Pferd auf dem Weg unter Kontrolle zu halten. Hella kletterte die Böschung hinauf. Doch sie hatte die Rechnung ohne ihre anhängliche Stute gemacht. Melody wollte nicht allein zurück bleiben und folgte mit einem hohen Sprung. Verängstigt durch die Enge und verunsichert vom Schrappen der Zweige am Sattel, wäre sie am liebsten im Galopp voraus gestürmt. Hella beruhigte die Stute so gut es ging, und schnappte sich den Fund; einen goldenen Anhänger, durch den ein schlichter Lederriemen gezogen war. Ein Schmuck wie der, den ihr neuer Mitarbeiter Björn Behrend trug: kantige, ineinander verhakte goldene Buchstaben. Hatte sie nicht auch an Valeries Hals einen solchen Anhänger bemerkt? Trug man so etwas jetzt in Hameln? Sie schob das Schmuckstück in die Tasche der Reithose und zog sorgfältig den Reißverschluss zu. Angespannt verharrte Melody neben ihr, umfangen von Blättern und Ranken und mit wachsam aufgeworfenem Kopf. Das Brombeerdickicht machte ein Umdrehen unmöglich. Sie saßen in der Falle, obwohl der Weg nur wenige Schritte entfernt lag. Hella scheute sich davor, das aufgeregte Pferd rückwärts die Böschung hinunter zu dirigieren. Um keinen Sturz zu riskieren, blieb ihr nichts anderes übrig, als dem Wildwechsel zu folgen, der noch zehn bis zwölf Schritte geradeaus in das dichte Gestrüpp aus dornigen Brombeeren und jungen Birken und Buchen hinein führte und danach einen Bogen schlug. Irgendein Ziel musste es geben. Wer hätte den Pfad sonst benutzt und dabei den Anhänger verloren?

Nach der Biegung verengte sich der Wildwechsel. Die jungen Buchen machten dem Pferd das Durchkommen schwer, aber Melody wollte heraus und kämpfte sich tapfer voran. Sie schlängelte sich um die Bäumchen herum, und Hella machte sich Sorgen um den Sattel, der an den glatten Stämmen entlang schrubbte. Ein Stück weiter tat sich eine Lichtung auf. Melody stürmte voran und hätte sich am liebsten an Hella vorbei gedrückt, um ins Freie zu gelangen. Auch Hella eilte vorwärts. Mit Schwung befreite sie sich aus dem Engpass aus Ästen und Dornen und schaute sich staunend um. Beinahe kreisrund und von niedrigem Gras und Kräutern bewachsen, zwischen denen der helle Sandboden schimmerte, hatte die Lichtung etwas Märchenhaftes an sich; ein verwunschener Ort. Der Platz mochte einen Durchmesser von dreißig bis vierzig Schritten haben, und seine Fläche verlief beinahe eben, was hier am steilen Südhang äußerst ungewöhnlich war und seine Unwirklichkeit betonte. In der Mitte wuchs eine uralte verwitterte Eiche. Sattgrünes Moos überwucherte den knorrigen Stamm, und von den Ästen hingen armlange Flechten herab. Der Erdboden unterhalb der Krone wirkte seltsam kahl und aufgeräumt. Als hätte dort jemand für Ordnung gesorgt und jeden abgebrochenen Ast, jeden Zweig und alles verdorrte Laub entfernt und den Sandboden glatt gefegt. Verwundert ging Hella auf den Baum zu. Tänzelnd folgte die Stute und hielt sich schutzbedürftig hinter Hellas Rücken. Sogar als sie scheute und sich aufbäumte, strafften sich die Zügel nicht.

Ein weißes Blatt Papier, das der Wind in spielerischem Auf und Ab über die Lichtung trieb, hatte das Pferd erschreckt. Hella fing den Zettel auf: ein doppelt gefaltetes Blatt, das sich noch nicht lange im Freien befinden konnte; so sauber und trocken wie es war. Sie faltete den Zettel auf, und als sie gelesen hatte, was in einer gehetzten Handschrift darauf notiert war, verwünschte sie ihre Neugierde. Sie fürchtete sich vor dem, was sie finden würde. Trotzdem musste sie danach suchen. Mit klopfendem Herzen pirschte sie sich voran. Dort, hinter dem borkigen Stamm, lugte etwas Helles hervor. Ein schlankes Bein, eine nackte Wade. Am Fuß kein Schuh. Erdkrumen klebten an der bloßen Sohle, und eine dicke borstige Raupe kroch über die rot lackierten Zehennägel. Kein Laut war zu hören, außer dem Brummen der Hummeln und Melodys dumpfem Hufschlag im Sand. Mit Widerwillen trat Hella um den Baum herum.

Die Frau trug knielange Jeans und eine ärmellose weiße Bluse. Sie lag auf der rechten Seite, ganz so, als würde sie sich an diesem stillen Ort nur ein wenig ausruhen: ein Bein ausgestreckt, das andere angewinkelt, und einen Arm wie ein Kissen unter den Kopf geschoben. Aber sie schlief nicht. Die braunen Augen starrten ins Leere. Valerie Valentin hatte sich das Leben genommen.

3

Fünf Tage zuvor hatte ihr jeder Gedanke an den Tod so fern gelegen wie selten seit ihrer Rückkehr auf den Reinckehof. Die Tage schienen so sonnig und unbeschwert wie der laue Wind, der spielerisch durch die Pappelreihe am Hamelufer strich. Hella hatte alle düsteren Erinnerungen abgeschüttelt und nur nach vorn gesehen: auf die Aufgaben der kommenden Tage, die Versorgung der Pferde und die Gespräche mit den Besitzern, die dem Reinckehof ihre wertvollen Tiere anvertrauten. Zur Mittagszeit kam Julian auf einen kurzen Besuch. Hella war dabei, ein Medikament unter eine Hand voll Hafer zu mischen, und wollte die Futterschüssel zu einem Patientenpferd bringen. Julian begleitete sie zum Paddockstall, und während der braune Wallach brav seine Medizin kaute, plauderten sie über den skandinavischen Jazz, zu dem Julian ihr eine Auswahl seiner CDs ausgeliehen hatte. Einige Stücke gefielen Hella besonders gut, was ihn zu freuen schien. Ihr Gespräch wurde von einem schrillen Gequietsche unterbrochen: auf einer Weide stritten zwei Pferde miteinander. Der braune Wallach zog den Kopf aus der Futterschüssel und spitzte die Ohren.

»Henry, dieser Satan«, rief Hella und lief zur Scheune, hinter der die Weide der Junghengste lag. Dort fand ein heftiger Kampf statt. Ein knochiger Rappe kräuselte verstimmt die Nüstern. Noch ein herrisches Grollen, und er stürzte sich mit aufgerissenem Maul auf einen hellbraunen Junghengst, der mit eingekniffenem Schweif das Weite suchte. Statt den Unterlegenen zu verfolgen, setzte der Schwarze zu einem Angriff auf den dritten Junghengst an, einen Schimmel, der für sein Alter verblüffend hell gefärbt war. Stur verbiss sich der Rappe im Mähnenkamm seines Gegners. Der so Gebeutelte versuchte vergeblich, den Angreifer zur Seite zu drücken. Die wilden Huftritte gingen mehr ins Leere, als dass sie ihr Ziel trafen. Trotzdem lockerte der Rappe den Biss und ließ sich flink auf die Vorderbeine fallen, um nach den Fesseln seines Gefährten zu schnappen, der ebenfalls zu Boden ging. Verzweifelt wollte er den Bissen ausweichen. Sein lautes Kreischen sprach Bände. Die Rangelei war kein Spaß mehr. In diesem Augenblick erreichte Hella die Arena; in den Händen schwang sie einen Stallbesen aus gebundenem Stroh.

»Henry, du Monster!«, rief sie und ließ den Besen auf die Kruppe des Rappen niedersausen. Eher verblüfft als erschrocken ließ der junge Hengst von seinem Opfer ab. Der Schimmel ergriff die Flucht und gesellte sich zu dem Hellbraunen, der dem Kampf aus sicherer Entfernung zugeschaut hatte. Der Rappe blieb abwartend stehen und beäugte Hella mit aufgeworfenem Kopf, als zöge er durchaus in Erwägung, auch sie zu einem Streit herauszufordern. Als sie noch einmal drohend den Besen schüttelte, trollte er sich im Trab zu seinen Kameraden. Er war der Kleinste im Dreierbund, was ihn aber nicht daran hinderte, seine Gefährten nach Lust und Laune zu schikanieren.

Julian war hinter dem Zaun geblieben. Abwartend stützte er sich mit einem Unterarm auf die obere Torstange. Den anderen Arm hielt er vor die sich lichtende hohe Stirn, um die Augen gegen die Sonne zu schützen. »Beeindruckender Ringkampf! Ich hatte nicht geahnt, wie aggressiv Pferde sein können.«

Hella senkte den Besen. Der kurze Sprint hatte sie ins Schwitzen gebracht; kein Wunder an einem so warmen Sommertag. »Sir Henry hält sich für den stärksten Helden unter der Sonne. Höchste Zeit, dass jemand seinem Größenwahn Grenzen setzt.«

Julian schaute beunruhigt. »Du wirst dich doch nicht mit diesem Biest anlegen? Der Schwarze erscheint mir richtig gefährlich!«

»Ach was, Henry ist nur ein aufmüpfiger Zweijähriger.«

Julian behielt die Pferde im Blick. »Sieh nur, der pubertierende Jüngling sucht schon wieder Streit!«

Doch dieses Mal blieb es bei einer spielerischen Verfolgungsjagd. Der Rappe drängte sich gegen den Hellbraunen und zwickte ihn in die Kruppe. Der Schimmel schloss sich seinen Kameraden an. Im Galopp flogen sie über die Weide – ein bezauberndes Bild von mit Anmut gepaarter Kraft, das Hella trotzdem den Atem anhalten ließ. Die Hengste jagten geradewegs auf den Zaun zu. Würden sie darüber hinweg setzen? Thies hatte sie damals als Fohlen nicht wegen ihres hübschen Äußeren ausgesucht, sondern weil jedes Tier in sich die Gene der besten Springpferdelinien trug. Knapp vor der Begrenzung schwenkte Santo herum. Der Rappe und der Schimmel folgten seinem Beispiel, und Hella konnte aufatmen.

»Meine drei Jungs sind völlig verwildert«, bekannte sie. »Ich müsste mich dringend um ihre Erziehung kümmern.«

»Du hast dir diese Aufgabe nicht ausgesucht«, entgegnete Julian verständnisvoll. »So kann es eben kommen, wenn man einen Hof samt lebendem Inventar erbt. Warum verkaufst du die Fohlen nicht einfach?«

Hella schüttelte den Kopf. »Thies hatte sich so viel von ihnen versprochen. Er hat sie mir vererbt, und das verpflichtet. Außerdem möchte ich miterleben, wie sie sich entwickeln. Obwohl ich mir eingestehen muss, dass mir kaum genug Zeit für Melody bleibt. Und für Fadista!«

Julians Lächeln wirkte durchaus spöttisch. »Darf ich dich daran erinnern: Du musstest den Lusitano unbedingt haben! Dafür hast du sogar einen Krach mit deinem Teilhaber riskiert.«

Hella lächelte. »Für Fadista hätte ich weit höhere Hürden in Kauf genommen.«

»Das nenne ich wahre Leidenschaft«, entgegnete Julian trocken.

Sie lachte leise. »Nur kein Neid, Herr Dr. Mann!«

Julian deutete auf die Junghengste, die zur Ruhe gekommen waren und nun in der Nähe des Zauns grasten

»Schick doch Fadista zu den Kerlen, als vierbeinigen Erzieher, sozusagen.«

»Entspringt diese Idee der Neugier des Wissenschaftlers?«

Ethnologische Forschungsreisen nach Madagaskar hatten ihm den Doktortitel eingebracht. Inzwischen führte er das Hamelner Bestattungsinstitut seines verstorbenen Onkels.

Er grinste. »Auf meine derzeitigen Erfahrungen als Bestatter möchte ich den Einfall nicht zurückführen.«

Während sie die paar Schritte zum Tor zurücklegte und sich durch die Stangen hindurch schob, sann sie über seinen Vorschlag nach. Nachdenklich sagte sie: »Mit Fadista hätte Henry jedenfalls kein so leichtes Spiel wie mit seinen Kameraden.«

Julian wirkte erfreut und überrascht zugleich, als er ihr zur Scheune folgte. »Du nimmst die Gedanken eines Laien also ernst?«

Sie hängte den Besen an einen rostigen Eisenhaken, der in einem Fachwerkbalken steckte. »Warum eigentlich nicht? Fadista ist ruhig und verträglich. Ich will es mir überlegen.«

Sie begleitete Julian zurück zum Hof. Er hatte sich angewöhnt, auf einen Schwatz vorbei zu kommen, wenn er in der Nähe des Reinckehofs zu tun hatte, und sie ertappte sich immer öfter dabei, wie sie ungeduldig nach seinem altmodischen Auto Ausschau hielt. Jetzt parkte der Daimler zwischen den Wagen der Pferdebesitzer. Julian zog die Fahrertür auf.

»Wir sehen uns heute Abend bei Jettes Feier?«, sagte er ein wenig besorgt, als könnte Hella kurzfristig ein Tierarzttermin oder eine Trainingsstunde mit Melody dazwischen kommen.

Hella nickte zustimmend. »Ganz bestimmt! Jette erwartet uns pünktlich um acht im Finkenborn.«

Jettes Fuchswallach Jackson war als Pensionspferd eingezogen, als der Reinckehof noch von Hellas Schwester geführt wurde. Nach Nellis Tod hatte Jette ihn dort gelassen und war inzwischen Hellas engste Freundin. Sie arbeitete für einen Hamelner Tourismusverband.

»Sie freut sich so darauf, mit uns ihre Beförderung zu feiern«, sagte Hella. »Außer uns beiden hat sie ein paar Kollegen eingeladen. Und Sten, natürlich.«

Julian zog die Augenbrauen zusammen. »Johansen kommt auch?«

Wie immer reagierte er gereizt auf Sten Johansen, und seit der Tierarzt als Hellas Partner in die Reha-klinik eingestiegen war, schien Julians Abneigung noch gewachsen zu sein. An Sten konnte es kaum liegen. Sten war der friedlichste und verträglichste Mensch, den Hella kannte.

Mit einem knappen Gruß stieg Julian in den Wagen, und während sie ihm hinterher schaute, rollte ein silberner Kombi durch die Einfahrt und hielt inmitten der Wagenreihe. Ein junges Paar in den Zwanzigern stieg aus, und beide blickten sich suchend um. Hella ging ihnen entgegen. Vielleicht Pferdebesitzer, die nach einem Einstellplatz fragen wollten? Sie würde sie enttäuschen müssen. Doch die Besucher wollten kein Pferd bringen, sondern waren auf der Suche nach einem bestimmten Wallach: einem grobknochigen Warmblutschimmel, der die besten Jahren weit hinter sich gelassen hatte, wie Hella dem Blatt entnehmen konnte, das die Frau ihr überreichte. Darauf waren ein Farbfoto aufgedruckt sowie ein längerer Text mit der ausführlichen Beschreibung des Wallachs, darunter zwei Namen und eine Telefonnummer.

»Kai und Hanna Spandauer«, las Hella laut. »Das sind Sie?«

Die junge Frau nickte. Sie verbarg ihre Enttäuschung nicht, als Hella erklärte, das Pferd nicht zu kennen.

»Wurde der Wallach gestohlen?«, fragte Hella besorgt. Hin und wieder hörte man von solchen Diebstählen.