Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Le Cri

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

L’Exil du Centaure est l’histoire déchirante d’une jeune femme à travers ses fantasmes, à travers son passé. Une histoire d’amour aussi, où s’exacerbent romantisme, violence et passion. Ce roman poignant qui, à sa sortie en 1982, bénéficia des faveurs du public et obtint le Prix du roman de la Ville de Bruxelles, méritait d’être enfin réédité.

À PROPOS DE L'AUTEURE

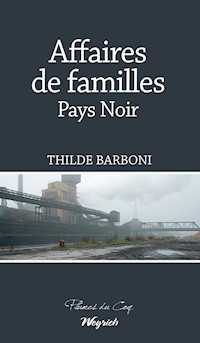

Thilde BARBONI est l’auteure de sept romans publiés en Belgique, en Suisse et à Paris. Trois de ses romans ont été traduits et publiés en allemand et en coréen. Traductrice et psychologue de formation, elle enseigne l’italien (littérature, histoire, traduction) à Mons (École d’interprètes Internationaux), et anime à Bruxelles des ateliers de psychologie de la traduction (Centre Européen de traduction littéraire). Elle est aussi critique littéraire pour l'émission « Avec vous partout » à la RTBF radio.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 219

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

L’Exil du Centaure

DU MÊME AUTEUR

L’Exil du Centaure,roman, Le Cri-Vander, 1982 ; trad. en allemand, Alano, Aachen, 1988

Les Nuits de satin blanc,roman, Le Cri-Vander, 1983

Les voisins de la comète,roman, Favre, Lausanne, 1986

Affaires de famille,roman, Favre, Lausanne, 1987 ; rééd. France-Loisirs, Paris, 1987

L'Île captive,roman, Favre, Lausanne, 1988

Maman vit sa vie,roman, Calman-Lévy, Paris, 1995 ; trad. en coréen, Jakkajungsin, Séoul, 1996

L'Oreiller du dimanche(inédit en français), trad. en coréen, Jakkajungsin, Séoul, 1997

Frémissements,Luce Wilkin, 2000

DANS LA MÊME COLLECTION

Patrimoine romanesque(PR)

Georges Rodenbach,Le Carillonneur,roman

Georges Rodenbach,L’Arbre,roman

Essais littéraires(EL)

Albert Dasnoy,Le Prestige du passé,essai

Albert Dasnoy,Les Dieux et les hommes,essai

Maurice Maeterlinck,La Sagesse et la Destinée,essai

Micheline van der Beken,Zola, le dessous des femmes,essai

Littérature contemporaine(LC)

Thilde Barboni,L’Exil du Centaure,roman

Jean-Louis du Roy,D’un Sang bleu, assez froid,roman

Xavier Deutsch,Victoria Bauer !,roman

Thilde Barboni

L’Exil du Centaure

Roman

Catalogue sur simple demande.

www.lecri.be lecri@\skynet.be

(La version originale papier de cet ouvrage a été publiée avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles)

La version numérique a été réalisée en partenariat avec le CNL

(Centre National du Livre - FR)

ISBN 978-2-8710-6734-4

© Le Cri édition

Av Leopold Wiener, 18

B-111700 Bruxelles

En couverture : Sir Edward Burne-Jones (1883-1898),Sponsa di Libano,1891.

Tous droits de reproduction, par quelque procédé que ce soit, d’adaptation ou de traduction, réservés pour tous pays.

À Romain

I

Tu as toujours cru que le temps arrangerait tout. Tu t’es forcée à y croire jusqu’à tes seize ans. Ce jour-là, tu t’es éveillée comme un flibustier qui part à l’abordage. Tu voulais prendre la vie à bras le corps, la déchiqueter pour en tirer tout son suc. La déchiqueter. C’étaient les vacances de Noël. Ta mère, notre mère, avait décidé de te laisser dormir tout ton saoul et avait jeté, en partant, une feuille blanche sur l’escalier. Bon anniversaire mon enfant chéri, mets un peu d’ordre dans ta chambre.

Il n’était pas huit heures quand tu descendis. Tu avais espéré qu’un grand cri de joie saluerait cette nouvelle année de ton existence. Au lieu de cela, un papier blessé de confiture dansait devant tes yeux.

Elle avait cru bien faire.

Tu voulais un gros gâteau, des bougies, des tas de gens gentils autour de toi. Tu as dû te contenter d’une sombre journée de décembre et de tartines grillées mangées en solitaire. À cinq heures, un coup de fil laconique de la secrétaire de ta mère t’a averti qu’elle ne rentrerait pas avant huit ou neuf heures, et que tu devais aller sans elle chez ta grand-mère. Elle t’y rejoindrait.

Tu savais que la soirée serait presque finie lorsqu’elle arriverait. Tu savais que tout le monde : l’oncle, la tante, les petites cousines, le grand-père, sa sœur l’accueilleraient alors avec des cris de joie. Tu savais que le dessert serait servi pour elle, pour l’enfant prodigue. Elle avait le don d’apparaître et d’éclipser le reste des convives. Ce qui te meurtrissait le plus, c’était que ces manières n’étaient pas inconscientes. Ne t’avait-elle pas dit qu’il fallait toujours apparaître dans une soirée au moment où les autres femmes, un peu gaies, ont les yeux rouges, le rimmel qui coule, la robe qui se froisse ? Il faut apparaître au moment où elles croient avoir identifié toutes les autres, au moment où elles se disent qu’elles peuvent prendre un peu de répit, relâcher leur port de tête, desserrer leurs sandales, essuyer leur rouge à lèvre. Il fallait faire son entrée à ce moment-là, fraîche, impeccable et laisser derrière soi un sillon parfumé. Tu savais tout cela mais tu ne pouvais pas t’y conformer. Tu ne pouvais pas arriver vers minuit et être au centre d’un essaim de compliments. Tu ne pouvais pas. Tu devais supporter le repas, les plaisanteries que tu faisais semblant de ne pas comprendre sur les retards de ta mère, le soir après le travail. Tu ne pouvais pas, car c’était ton anniversaire et tu étais tenue d’être là dès le début du festin. Même cela, elle te le déroberait, et tu attendais le moment fatidique en ravalant tes larmes. Je n’étais pas encore là pour t’aider. Tu aurais dû comprendre que seize ans c’est important, qu’elle ne pouvait pas indéfiniment te voler tous tes anniversaires, toutes tes fêtes, tous tes succès. Le pire c’est que tu te pliais à son jeu. Elle te coinçait. D’ailleurs, que pouvais-tu contre elle ?

Elle était la femme moderne par excellence. On pouvait la retrouver dans tous les magazines. Intelligente, brillante même, mais sachant cacher son esprit sous de faux regards modestes et charmants. Et elle était si belle, si soignée, si féminine ! Comme dans les magazines, elle savait combiner la vie trépidante d’un médecin d’avenir avec sa vie de femme et de mère : un intérieur douillet, une fille gentille, un peu effacée mais comment en aurait-il été autrement avec une telle mère ? Elle avait même réussi son divorce. Tout le monde avait trouvé odieux que son mari la trompe avec une voisine, sans le moindre diplôme en plus, presque une illettrée disait-elle. Et tu pleurais en silence chaque fois qu’elle disait qu’il ne faut pas faire confiance aux historiens, ils aiment trop le pittoresque. Ils sont tentés par l’ethnologie active.

Pourtant, toi, la voisine, tu l’adorais. Elle avait toujours un chat dans les bras. Ta mère disait que c’était un substitut de l’enfant qu’elle n’avait pu avoir. Tu l’aimais tant, avec ses cheveux blonds qui s’échappaient toujours d’un chignon roulé à la hâte. Lorsque tu allais chez elle, quand tes parents sortaient le soir, tu passais de l’odeur âcre du vernis à ongles de ta mère au parfum oriental des bonbons au miel que la gentille voisine gardait dans de grandes boîtes en fer coloré. Elle était veuve. Son mari était mort quelques années après leur mariage, d’un accident de travail. Elle t’en parlait à voix basse, en fin de soirée, buvant du thé à petites gorgées. Tu l’aimais beaucoup. Elle sentait bon l’essence de chèvrefeuille. Elle a été la première personne à te parler comme on le fait à une adulte.

Tu es grande, disait-elle, tu comprendras. Oui, tu comprenais qu’il pouvait exister entre deux êtres un lien si fort que lorsque l’un d’eux meurt, l’autre reste caché à l’intérieur de celui qui reste. Toi qui vivais dans un univers de promotions à obtenir, de luttes sans merci pour un pouvoir dont tu ne saisissais pas la teneur, tu découvrais qu’il existait des êtres qui vivaient pour la vie, pour le retour des saisons, pour une tartine de pain gris trempée dans un bol de lait chaud. Toi, qui n’avais jusqu’alors vu que le contenant des choses, l’enveloppe éphémère des apparences, tu entrevoyais le contenu de l’existence, la valeur d’un instant fugitif, la vraie face du réel.

C’est elle qui te faisait prendre goût à la vie. C’est elle qui t’avait dit qu’un anniversaire était la chose la plus extraordinaire du monde, car il commémorait la naissance d’un enfant, l’œuvre de deux êtres qui se sont aimés pour créer une copie de chair et de sang de leur amour.

Tu avais très bien compris que ton père s’en aille avec elle. Tu remarquais que c’était toujours lui qui venait te rechercher le soir. Un jour, il est arrivé plus tôt que d’habitude. Elle te racontait un épisode de sa jeunesse, une fête de village où elle avait gagné un immense ours en peluche, en tirant à la carabine dans une baraque foraine. Ton père a sonné juste au moment où, excitée par un alcool de cassis qu’elle t’avait servi en te faisant un clin d’œil, tu mimais le maniement de l’arme avec de grands cris que ta mère aurait qualifiés d’hystériques. Elle avait ouvert et ton père était entré, le regard vague. Elle lui avait proposé du café lorsqu’il lui avait dit que ta mère rentrerait plus tard, qu’elle avait rencontré un éminent professeur qui lui avait proposé d’animer un congrès, au Canada. Il te sembla que ta mère allait partir sur la lune, et tu avais envie de rire aux éclats. Tu mourais d’envie d’aller te perdre dans une fête foraine et elle, pendant ce temps-là, voulait partir au Canada, alors que tout était combiné pour les sports d’hiver.

Tu avais l’esprit un peu embrumé par l’alcool et tu t’étais endormie sur le divan. De temps en temps, tu ouvrais les yeux. Tu entrevoyais deux silhouettes qui s’embrassaient doucement et une paix profonde t’envahissait à cette vision. Tu sentais que c’était dans l’ordre des choses, comme le retour des saisons.

Les événements s’étaient alors précipités. Ton père souriait plus souvent. Il prenait goût aux bonbons au miel. Pendant quelques mois, il te sembla que les choses suivaient, pour une fois, un cours logique. Tu allais de plus en plus souvent chez la voisine. Elle était de plus en plus jolie. Tu la trouvais même appétissante. Ton père te traitait en adulte lui aussi. Il te couvrait parfois d’un regard reconnaissant et tendre. Tu sentais des fourmillements délicieux à l’intérieur de ton corps. À l’école, tu parlais de ton amie la voisine, car il te semblait que, petit à petit, ton corps se transformait, qu’il s’arrondissait. En rêve, tu te disais que deux femmes ne peuvent être qu’amies, avec leurs corps chauds et doux.

Ta mère, n’était pas une femme. Elle promenait d’un air altier sa beauté de papier glacé dans les salons de la ville. Il te semblait, si tu avais dû exprimer tout cela avec les mots d’un pâtissier, que ta mère aurait été une pièce montée. Elle ressemblait à ces échafaudages compliqués, figés dans du plastique, que l’on montre aux clients chez les traiteurs de luxe. La voisine était une charlotte aux pommes artisanale confectionnée par une grand-mère un peu myope. Pas parfaite, oh non, mais si bonne, si fondante ! Papa était un carré de confiture, apparemment organisé, structuré, mais que vienne un rayon de soleil, et le sirop sucré s’écoulait nonchalamment. C’est dans ce climat domestique qu’éclata la tempête.

Ta mère avait découvert le pot aux roses. Cette jolie expression lui fit perdre son masque. Elle criait tout le temps, se disait bafouée, trompée, se qualifiait d’un tas de mots compliqués que tu n’avais entendu que dans les tragédies étudiées à l’école. Mais bien sûr que ton père l’aimait, mais d’un amour différent de celui que vous éprouviez pour la voisine. Où était le problème ? Pourquoi rentrait-elle à l’improviste au lieu de rester auprès de ses chers patients ? Pourquoi ce remue-ménage ? Un jour, tu en as eu assez. Tu as décidé de prendre les choses en main. Ces adultes posaient mal le problème.

Tu leur as parlé et ta mère a éclaté en sanglots en criant à ton père qu’il serait responsable de tes futures perversités. Tu n’as plus rien compris à ce qu’elle disait. Tu as eu peur pour elle. Elle te faisait penser à un personnage fou d’une pièce soi-disant moderne que tu avais lue, sans rien y comprendre.

Et puis, il te sembla qu’elle faisait des insinuations terribles et sales sur le trio que vous formiez, la voisine, ton père et toi, sur ce trio qui t’avait appris à apprécier la vie, et un tas de choses que tu n’avais jusqu’alors jamais entrevues. Tu ne te souviens plus très bien de ce que ta mère t’a dit en t’emmenant chez un de ses confrères psychiatre, qui t'effrayait parce qu’il ne te disait rien. Toi qui aimais tant la voisine et ses gazouillis. Il a expliqué à ta mère, à voix basse, mais tu entendais tout, que tu ne t’étais rendue compte de rien, qu’elle ne devait pas s’inquiéter. Il a parlé de stade, de transfert, et d’Œdipe. Tu as compris que ta mère évoluait dans un univers codé et sévère où les gens hochent la tête doucement, parlent à voix basse de sujets mystérieux et graves. Pendant le chemin du retour, ta mère t’a dit un tas de choses que tu savais déjà. Que ton père et elle ne voulaient plus vivre ensemble. Qu’il allait partir de chez vous et que la voisine allait déménager. Tu pensais que ta mère avait tout gaché avec ses idées sérieuses. Tu pensais que c’était elle l’adulte, et vous trois les enfants. Elle avait très vite tout réorganisé. Ton père était parti, tu savais que c'était avec la voisine, et tu le jalousais un peu. Et toi tu étais restée, car ta mère ne cessait pas de lui répéter que tu lui ressemblais, que tu serais, comme elle, une femme moderne et forte.

Une femme moderne et forte a-t-elle un amant ? Ta mère en avait un. Il venait même parfois à la maison. Un homme très grand, pas très beau, qui t’avait parlé, au début, en te vouvoyanst. Un homme qui parlait de sujets graves et incompréhensibles avec ta mère. Un homme de pouvoir, tu le sentais confusément. Avec lui, ta mère parlait un peu plus bas qu’avec tout le monde. Tu sentais qu’elle était impressionnée par lui, et tu l’inspectais pour découvrir où était caché ce qui le rendait si sûr de lui, si calme. Et tu commençais à passer tes soirées ailleurs. Plus chez la gentille voisine, non, tu ne l’avais d’ailleurs pas plus revue que ton père. Ta mère lui avait expliqué que tu ne voulais plus le voir et il avait accepté d’un air penaud, alors que tu avais espéré qu’il comprendrait le subterfuge, et qu’il viendrait t’enlever en cachette. Mais il n’avait rien compris. Tu avais commencé à le détester, à ne plus même désirer le voir. Tu passais tes soirées chez tes grands-parents, tout dévoués à ta mère, éperdus d’admiration pour elle. Ils n’arrêtaient pas de te faire promettre d’être gentille, de ne pas tracasser ta maman, de la laisser travailler en paix. Tu passais tes soirées chez des gens qu’il te semblait ne pas connaître. Tu faisais semblant de les écouter. Tu te plongeais dans tes livres d’école pour éviter leurs bavardages.

Et voilà, tu avais seize ans, et ta mère faisait son entrée. C’était ton anniversaire et tu restais seule à table, à achever le rôti de grand-maman. Mais qu’avaient-ils donc tous à crier ? Bien sûr, elle était très belle avec ses quelques rides aux coins des yeux. Elle était allée se changer avant de venir et les effluves de son parfum de luxe parvenaient jusqu’à toi. C’est ce moment-là qu’elle choisit pour annoncer qu’elle allait se marier. Se marier avec cet homme pas très sympathique que tout le monde avait l’air de connaître un peu, quand elle dit son nom. C’était le médecin-chef, un peu plus âgé qu’elle, mais si brillant, si imposant. Tous la félicitaient. Tu t’es alors levée, tu es allée l’embrasser toi aussi, avec ton compliment. Elle était née pour être félicitée, et le gâteau fut apporté en hâte. Elle t’a même aidé à souffler les bougies. Tout le monde riait. Tu sentais qu’il ne s’agissait plus detafête, mais d’un prélude àsonmariage.

Tu aurais voulu la détester, mais tu n’y arrivais pas. Elle avait l’air d’avoir tellement besoin de cette agitation autour d’elle, de ces yeux brillants qui la célébraient.

Tu te sentais horriblement seule et perdue, comme ce soir où la voisine, pour répondre à ton désarroi, t’avait raconté que chaque être en ce monde avait un double, qui ressentait et éprouvait exactement les mêmes choses. Cette idée de double, de sosie face à l’adversité, t’avait consolée. Tu avais même désiré de toutes tes forces le connaître, échanger vos points de vue sur toutes ces expériences communes, rire de vos désespoirs.

Tu as compris, le soir de tes seize ans, que chaque être est face à son destin, que la voisine était bien gentille, mais un peu trop naïve.

Tu as compris que tu étais seule, que tu avais seize ans, et que tu n’avais plus vu ton père depuis quatre ans déjà. Que lui au moins t’avait envoyé une jolie carte postale, et que tu devais choisir dans quel camp tu étais, pour pouvoir continuer à vivre.

Gènes.

C’est grâce à ce mot inoffensif qu’ils excusent parfois les aberrations de leur comportement. Ils n’y sont pour rien, les pauvres chéris. Ils sont en effet programmés, sélectionnés, triés, promis à un avenir qu’ils cachent coquettement sous une vague notion de fatalité. Ils n’ont pas le temps de donner cinq minutes à un aveugle qui traverse une route, mais perdent chaque jour un temps fou à lire des horoscopes, à consulter de soi-disant astrologues, voyants et autres exploiteurs de la misère humaine.

Gênes. Pourquoi me suis-je retrouvée dans cette ville, par quoi y ai-je été attirée ? Inconsciemment, je savais que j’y retrouverais un des miens. L’énergie que je porte en moi me l’a soufflé. Heureusement que je ne me laisse pas encore aller au confort de mon enveloppe humaine. Heureusement que je peux encore nier les pensées qui viennent à la surface du corps que j’investis. Parfois, lorsqu’elles deviennent trop pressantes, lorsque je n’arrive plus à contrôler les réactions chimiques de ce cerveau d’humain, lorsque les transmetteurs synaptiques fonctionnent automatiquement et relâchent des particules qui entraînent l’inéluctable réaction biologique, alors je laisse se dévider comme un arrosoir trop plein les pensées de cette femme que j’habite de force, qui d’abord fut ma prisonnière, mais qui maintenant me tient en otage, car l’Énergie ne répond plus.

Elle ne répond plus, mais je savais qu’il restait un des miens sur cet astre. Je savais que je devais partir à la recherche de l’être qui me ressemblait, et qui lui aussi habitait un de ces bipèdes prétentieux.

C’est à Gênes que j’ai rencontré une autre parcelle de l’Énergie dont je portais une infime partie, et dont le noyau matriciel s’était déchargé, il y a quelques années terrestres de cela. Car depuis deux mois, l’Énergie, qui était en contact permanent avec moi, mon cordon ombilical, avait cessé de m’insuffler ses pulsions venues du fond des ténèbres galactiques, pour me dicter ma mission sur ce petit astre bleu qu’ils appellent Terre.

Je l’ai reconnu à sa démarche mécanique, à son application à paraître normal, à son regard attentif et pourtant perdu dans des pensées trop profondes pour être perçues par des récepteurs humains.

Ce sont pourtant ces misérables petits récepteurs qui m’ont aidé à t’identifier. Je suis reconnaissante à ces structures imparfaites d’obéir à l’Énergie qui les anime, sans protester, dociles et efficaces.

Je me sentais si seule avec Eux. Je ne pouvais pas ne pas reconnaître l’Énergie. Un jumeau ne reconnaîtrait-il pas son double ?

Il marchait. Mécanique.

Sous son masque de chair mobile, c’est toute l’œuvre des miens que j’ai entrevue. Intimidée sous le soleil italien, j’ai revu en un instant les premiers apprentissages, la lente initiation qui devait faire de l’Énergie une force capable de contrôle et de domination des supports humains. Que restait-il de tout cela, à part ces deux pauvres structures épuisées par le régime que leur imposait l’Énergie qui les rongeait, rendues folles par l’abandon de la matrice ?

Et pourtant, sa démarche est lente, normale. M’a-t-il perçue lui aussi ? A-t-il senti qu’un des siens approchait ? Moi je l’ai reconnu. Il marchait mécaniquement face à Eux, face à moi, dans cette enveloppe de matière en putréfaction perpétuelle, en transformation permanente.

Gênes. La fin de tout. Le fin de moi, de lui et de ce projet insensé. Condamnés à errer dans cette ville, sur cette planète, parmi ces êtres. Pourquoi ai-je écouté notre maître, pourquoi ai-je accepté ? À chaque instant ma mission opère en moi une destruction plus rapide que celle du temps sur les cellules de mon corps. Le désarroi s’incruste de plus en plus au sein de mon esprit, au sein de l’Énergie.

L’esprit ! Encore une de ces données abstraites derrière laquelle ils abritent leurs instincts, leurspiritualité! La première fois que je fus confrontée à cette notion, j’avais alors dix-huit années terrestres environ, et une expérience digne de quelques dizaines de leurs vies derrière moi. J’arrivais au terme de longues études épuisantes sur leurs techniques rudimentaires comparées aux nôtres, lorsque mon maître initiateur me déclara qu’il fallait accélèrer le rythme d’apprentissage car j’avais — enfin, pensé-je — été désignée pour partir à la tête d’une de ces missions auxquelles nous rêvions tous, pauvres êtres idéalistes que nous étions alors.

Je devais donc être confrontée au système de pensée qui était propre aux Terriens. Je devais assimiler leurs comportements, leurs attitudes, leurs diverses réactions, et enfin les concepts abstraits qui gouvernaient l’organisation des cellules qui régnaient en maître sur leur corps, qui assujettissaient toute pensée qui leur était personnelle, ce qu’ils appelaient l’esprit et que j’avais trop vite confondu avec l’Énergie qui nous habitait, moi et les miens.

Les opérations de transfert simultané, de maître à élève, se déroulaient toujours dans une atmosphère où l’érudition qu’il me distillait, onde après onde, se mêlait étrangement aux odeurs chaudes et suaves que notre sol exhalait.

Et j’emprunte leurs larmes pour exprimer ce qui au plus profond de moi-même n’a pas cessé de s’interroger depuis le jour maudit où je fus abandonnée ici, seule avec mon partenaire terrestre que j’étais censée analyser, observer, disséquer froidement, jour après jour. Seule ? Pas tout à fait puisqu’un des miens, parti en même temps que moi, devait lui aussi, faute d’ordres, avoir été contraint à rester sur terre, et qu’il errait quelque part sur la surface du globe, en Italie probablement.

Que s’était-il réellement passé ?

Un soir, restée seule dans cet appartement où nous habitions, mon partenaire terrestre et moi, je mis à profit ce moment d’absence pour transmettre mes nouvelles données à mon maître. Après une concentration d’Énergie dont l’intensité égarait mes sens terrestres peu habitués à ces puissantes ondes transmises par l’intermédiaire de cet émetteur imparfaitement utilisé par Eux, leur cerveau, je m’étais allongée sur le divan qui, adossé à une fenêtre panoramique, au sixième étage d’un immeuble, me permettait de dominer toute la ville, et de diriger mes émissions vers les galaxies.

Tout en léchant le pourtour des buildings qui semblaient se tordre, se plier en une danse apocalyptique, tout en effleurant le clocher d’une église qui se courbait dangereusement vers des passantes dont les membres s’allongeaient jusqu’à envahir les rues de leurs excroissances monstrueuses, mon regard terrestre, devenu fou sous les impulsions de l’Énergie, se projeta dans l’atmosphère, à la recherche d’une destination trop connue par la force qui l’investissait.

Je devais normalement procéder les yeux fermés, mais je n’y arrivais plus. Mes sens exacerbés ne me laissaient désormais plus aucun répit, leur mémoire, ou plutôt l’infime partie du cerveau qui leur sert de mémoire, se repenchait sans cesse vers les expériences que l'Énergie leur avait communiquées. Les yeux de mon enveloppe humaine semblaient se complaire dans des perceptions anciennes qu’ils évoquaient sous forme de visions, d’hallucinations, qui ne faisaient qu’aggraver mon état. Les narines de mon corps me renvoyaient les odeurs riches et envoûtantes de mon univers d’origine. Dans mes oreilles bourdonnait la voix de mon ancien maître. Comme si l’Énergie déçue par le monde qu’elle était amenée à percevoir avait décidé de recréer artificiellement le sien par l’intermédiaire des sens humains qu’elle habitait. L'Énergie ne se contrôlait plus très bien sur cet astre. Je devenais folle sur cette planète. Je n’en pouvais plus. La mission avait assez duré. J’étais à bout de tout.

J’allais leur dire qu’il fallait me rappeler. Je servirais d’initiateur. Je leur dirais qu’à côté de tous les aspects positifs des Humains rampaient des concepts monstrueux, destructeurs, et que la planète Terre n’avait rien à nous apprendre.

Les pupilles dilatées, je commençais donc l’émission. J’éprouvais, ce soir-là, beaucoup de difficultés que j’attribuais à l’état nerveux déficient de mon corps. Soudain, je ressentis comme un choc venu du fond des ténèbres intergalactiques. C’était mon maître, dont je recevais les ordres, les conseils, avec une paix et un soulagement infini. Il émettait cependant très rapidement, sans me laisser le temps de lui répondre. Il me dit qu’il fallait que je me prépare, que j’allais être récupérée sans retard, que je devais essayer de contacter l’Autre, que lui n’en avait plus le temps.

Les ondes étaient brèves et dures. Mon corps se raidissait sous le choc. Mon rythme cardiaque s’accélérait dangereusement. Mes poumons se chargeaient et se déchargeaient dans un bruit infernal. Mais je me sentais si bien. L’Énergie se régénérait au détriment de l’ordre des cellules de mon corps, mais cela n’avait plus d’importance, j’allais bientôt l’abandonner de nouveau à son propriétaire terrestre.

Et puis, soudain, une tension plus violente me contracta tout entière. Je ressentis une douleur dont l’intensité me projeta au centre de la pièce. La transmission avait inexplicablement cessé. Je restai plusieurs heures prostrée sur le sol. J’étais brisée physiquement et mentalement. Mes membres demeuraient inertes et misérables sur le sol. Mon corps refusait d’obéir. L’Énergie elle-même semblait accuser le choc.

Pierre rentra alors. À sa mine effarée, je compris que j’aurais dû essayer d’effectuer les exercices de relaxation corporelle qui devaient suivre chaque transmission. Je gisais sur le sol, livide. Je ne réussis pas à lui dire un seul mot. Je le voyais s’agiter autour de. moi, me secouer, me parler, mais aucun son ne parvenait jusqu’aux aires adéquates de mon cerveau. Toutes les perceptions restaient en périphérie, ne franchissaient pas le seuil des récepteurs afin de ne pas brusquer mes cellules nerveuses déjà trop éprouvées.

Il me prit dans ses bras. Son contact me révulsa. Je n'étais pas encore entièrement revenue de mon voyage. Il me porta jusqu’à la chambre et m'allongea sur le lit. Ses paroles me parvenaient en bribes éparses et sourdes. Il voulait appeler un médecin. Je lui fis signe que non. J’appréhendais qu’il ne découvre quelque chose. C’était la première fois qu’un humain me voyait dans cet état. Je pris peur, mais me rassurai bientôt en voyant Pierre me sourire et me murmurer des paroles que je ne comprenais pas, mais qui ne pouvaient être que bienfaisantes. Je repris progressivement des forces. Mon corps se réhabitua aux réactions normales de tout être humain. L’Énergie se lova à nouveau au sein de mon cerveau.

J’expliquai à Pierre que je m’étais soudain trouvée très mal, après avoir bu un verre d’alcool. Il me crut, ou voulut me croire et, en tout cas, n’insista pas. Il estimait que j’étais de santé très fragile, et que j’éprouvais de temps à autre des sensations bizarres qu’il qualifiait depsychosomatiques