Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ediciones Encuentro

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Nuevo Ensayo

- Sprache: Spanisch

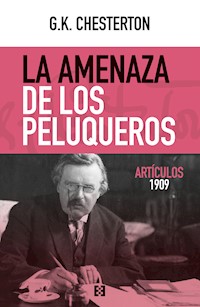

G.K. Chesterton, autor de novelas como El hombre que fue jueves y creador del famoso detective Padre Brown, fue ante todo un periodista que escribió miles de artículos para distintos medios. Su colaboración más longeva —de 1905 hasta su muerte en 1936— fue en el semanario gráfico The Illustrated London News. En sus artículos, que eran verdaderos ensayos, habló de sus contemporáneos con una visión que hoy sigue resultando fresca y reveladora. Ya escribiera de educación, prisiones, elecciones, moda, turismo, teatro, ritos sociales o historia, hizo siempre gala de un tono combativo, pero alegre y burlón. Apostó por el hombre común frente al experto; por la tradición y la costumbre arraigada frente a la moda caprichosa y pasajera; por la alegría de un mundo material que se nos dona y tiene un significado positivo frente al pesimismo filosófico que todo niega o duda. En colaboración con el Club Chesterton de la Universidad San Pablo CEU (Fundación Cultural Ángel Herrera Oria) presentamos este cuarto volumen de la serie donde destacan artículos de los más variopintos temas, desde la literatura de Shakespeare, Bacon y la poesía de Swinburne, pasando por la filantropía, la jerga moderna o el curioso caso de una dama cuya mascota es un cerdo, hasta la increíble rebelión de los peluqueros británicos que se dio en 1909, año de publicación de estos artículos, todo esto siempre con la vigencia, el humor, el ingenio y el sentido común al que el gran autor inglés nos tiene maravillosamente acostumbrados.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 407

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

G. K. Chesterton

La amenaza de los peluqueros

Artículos 1909

Edición, traducción e introducción de Pablo Gutiérrez Carreras y María Isabel Abradelo de Usera

© Ediciones Encuentro S.A., Madrid 2022

© De la edición, traducción e introducción: Pablo Gutiérrez Carreras y María Isabel Abradelo de Usera

La traducción de la obra procede de la recopilación de G. K. Chesterton: Collected Works, vol. XXVII, Ignatius Press, 1990. Se han conservado las notas a pie de página de dicha edición, a las que se han añadido las de los traductores.

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.

Colección Nuevo Ensayo, nº 96

Fotocomposición: Encuentro-Madrid

ISBN EPUB: 978-84-1339-425-1

Depósito Legal: M-130-2022

Printed in Spain

Para cualquier información sobre las obras publicadas o en programa y para propuestas de nuevas publicaciones, dirigirse a:

Redacción de Ediciones Encuentro

Conde de Aranda 20, bajo B - 28001 Madrid - Tel. 915322607

www.edicionesencuentro.com

Índice

Introducción

Artículos (1909)

Índice de nombres

Índice temático

Introducción

En septiembre de 1909, Mohandas K. Gandhi (antes de recibir la consideración de Mahatma) se hallaba en Londres, en una misión en representación de sus compatriotas que vivían en Suráfrica. Cada vez más desengañado de las posibilidades de obtener justicia en la condición legal y en el trato del pueblo indio en Suráfrica, se topó con un curioso artículo publicado el día 18 de ese mes. El periódico, el Illustrated London News, el autor, G.K. Chesterton. El curioso artículo atacaba al nacionalismo indio, por ser poco nacionalista y por apenas ser indio. La sorprendente acusación caló en Gandhi que, por otra parte, ya había encontrado su camino de oposición a la dominación británica. Más que una declaración política, en esa página lo que se contenía era prácticamente la impugnación de un modo de pensar, el desenmascaramiento de un pensamiento no auténtico, una imitación, una moda. Gandhi tradujo este artículo al guyaratí, la lengua del estado indio de Guyarat, y lo envió al periódico que él mismo había fundado, The Indian Opinion, y fue una de las influencias de su libro Hind Swaraj o Indian Home Rule.

Es difícil calibrar la influencia que tuvieron en su día los artículos de Chesterton. Pero está claro que aún hoy son enormemente fructíferos. Su mirada a la realidad era la de una persona enormemente atenta, aunque los que le recuerdan por la famosa Fleet Street, la calle de los periodistas, o le recuerdan en el jardín de su casa, hablan de él como de alguien continuamente abstraído. Su mirada atenta era a la vez una mirada vigilante, presta a poner en duda las incoherencias y las modas, las cosas pasajeras que se alzaban a los tronos de la hegemonía cultural del momento. Por eso, su actitud sirve más que nunca para hoy; bombardeados de noticias y de miles de impactos diarios de imágenes, la lectura de Chesterton es para nosotros un recordatorio a permanecer vigilantes si queremos conservar la capacidad de pensar, y queremos evitar ser sujetos pasivos de lo políticamente correcto, un modo de pensar que se impone abrumadoramente e impide el ejercicio del propio pensamiento. Algo parecido nos relata el bueno de Gilbert en su artículo Censurando periódicos: para encontrar la opinión propia del inglés común de su época (o del español medio de hoy) hay que escarbar muchos estratos y capas de concepciones que ha recibido de modo acrítico y cree que son suyas, hasta que se le hace ver que no es así. Nos hemos convertido, o al menos eso parece, en espectadores o agentes pasivos, y hemos dejado que se nos moldee «culturalmente». Hasta el propio presidente del gobierno español, en el mes de octubre de 2021, anunció una medida que consiste en dar 400 euros a los jóvenes para «el consumo de cualquier actividad artística o estética». Por lo que se ve, podemos consumir una cocacola o una obra de teatro de Lope de Vega, a esto hemos llegado. Proponemos, ante este panorama, «consumir» varias dosis de antídoto contra este letargo, antídoto que bien puede consistir en una excelente serie de estos artículos que nos enseñan a pensar: bien ciñendo el lenguaje a lo que este designa (La verdad en los periódicos, Sentimentalistas y periodistas tontos), bien utilizando los métodos argumentales adecuados (Una defensa de las repúblicas de América del Sur, Shakespeare y el enigma Bacon, Una calumnia por alusiones…), o bien sospechando de las filosofías que niegan la posibilidad del conocimiento (Ideas modernas sobre el matrimonio, Escepticismo sobre la tradición…). Sea antídoto contra el veneno o bebida energética que nos mantiene despiertos, el presente volumen no tiene desperdicio.

Este volumen que hoy nos ocupa es el cuarto de la serie consagrada a la publicación de la colección completa de los artículos que G.K.C. escribió para el semanario Illustrated London News, tras El fin de una época (artículos de 1905-1906), Vegetarianos, imperialistas y otras plagas (artículos de 1907), La prensa se equivoca y otras obviedades (artículos de 1908). Seguimos encontrando que tiene sentido esta publicación completa, puesto que la temática abordada en los artículos es abundantísima, saltando de unos temas a otros, como puede verse en los índices onomásticos y analíticos que publicamos al final de cada volumen. La indicación que el semanario le marcó a Chesterton de no hablar ni de religión ni de política (tarea imposible como él mismo reconoció) ha permitido que los nombres propios sean anecdóticos. Los principios de su pensamiento afloran con facilidad a la superficie y su modo de expresarlos siempre fue poético, imaginativo y un tanto rebuscado. Si bien Chesterton puede ayudarnos a pensar, algo tendremos que poner de nuestra parte.

Artículos (1909)

2 de enero, 1909

Dickens, socialista

Siento el impulso de escribir algo en algún sitio sobre un libro que acabo de leer. Un libro que me ha conmovido por su inteligencia, su extravagancia, su gran sinceridad y sus enormes errores. Se llama Charles Dickens: el apóstol de las personas y está escrito por el Sr. Edwin Pugh. Me gusta el Sr. Edwin Pugh por esta razón, que mientras él y yo no estamos de acuerdo en veinte cosas, cuando estamos de acuerdo, estamos solos en nuestro acuerdo. Nadie más, hasta donde yo sé, está de acuerdo con nosotros. Cuando el Sr. Pugh se equivoca (igual que cuando dice que Napoleón era el jefe de una oligarquía), se equivoca con otros miles de personas. Pero cuando tiene razón, tiene razón exactamente donde casi nadie más la tiene; como cuando sugiere que «todas las burlas de Carlyle sobre ‘el tan incorruptible como azul es el mar’ son burlas bastante torpes», lo cual no altera el hecho de que Robespierre era en realidad un hombre verdaderamente honrado. Carlyle podría decir de Robespierre que era tan incorruptible como azul es el mar. Él podría, con igual verdad, haber dicho de cualquier primer ministro inglés medio «que era tan incorruptible como la rosa es rosa». Pero en ambos casos, nos está permitido pensar que el carácter moral es bastante más importante que la complexión del rostro. Pero, quizá, usted piense que estos extractos tienen cierta irrelevancia. Quizá usted piense que el problema de si Napoleón era oligárquico o el problema de si Robespierre era azul no tienen mucho que ver con el tema de Charles Dickens. Ahí es donde usted comete un error.

El Sr. Pugh comienza su relato de Dickens con cierta declaración preliminar sobre Robespierre, Napoleón y la historia revolucionaria. Fue al descubrir este primer hecho cuando tomé la decisión de leer el libro. Un hombre que piensa en Marat con el propósito de discutir acerca de Micawber debe haber pensado por sí mismo muy decentemente. El Sr. Pugh se dispone a explicar que Dickens fue, primero, lo que se llama un demócrata, y en segundo lugar fue (o podría haber sido) lo que se llama un socialista. Me imagino que un escritor tan inteligente no necesita que se le diga que ambas cosas no tienen nada que ver la una con la otra. La democracia es la remisión de los problemas públicos a las personas. El socialismo es la propiedad, por parte del Gobierno, de todo el capital nacional: como dijo el Sr. Balfour con admirable limpidez, «esto es socialismo y ninguna otra cosa es socialismo». Es obvio que puede haber una democracia que siempre se ponga en contra del socialismo. Existen tales democracias. Es obvio que podría haber una similar oligarquía corrupta que fuera dueña de todo el capital nacional. Pronto habrá tales oligarquías. Un demócrata se enfrenta a muchas dificultades necesariamente; pero no tiene por qué aceptar las dificultades del estado colectivista. El socialista lleva cargas pesadas, pero no hay ninguna razón por la que deba asumir el enorme peso de ser un demócrata. Me imagino que el estado socialista funcionaría más rápida y suavemente si estuviera gestionado por una clase muy pequeña; y estoy seguro de que todos los intelectuales socialistas que he conocido están de acuerdo conmigo en su interior. Esto explica el fuerte alineamiento de la aristocracia inglesa con el socialismo.

Pero no estamos hablando tanto de socialismo como de Dickens; una cosa mucho más duradera. Ahora bien, cuando el Sr. Pugh dice que Dickens era el apóstol de la gente, yo estoy de acuerdo con él. Cuando dice que Dickens vertía su merecido desprecio sobre las pretensiones de los «caballeros», yo estoy de acuerdo con él. Cuando dice que los pobres son mucho más ceremoniosos y corteses que los ricos, yo estoy de acuerdo con él, brincando con amor y asombro, estupefacto de que en estos días alguien haya dado con este hecho tan obvio. Pero cuando dice que todo esto demuestra que Dickens había sido socialista, o incluso un socialista potencial, me veo obligado a llamar su atención sobre uno de los hechos más firmes y sorprendentes de Dickens. Es verdad que Dickens desafió a todo déspota y denunció todos los abusos. Pero, como suele suceder, algunos de los déspotas a los que desafió más frenéticamente eran déspotas oficiales, déspotas estatales y municipales. Como suele pasar, algunos de los abusos contra los que arremetió más vehementemente eran abusos que procedían de un gobierno central con demasiado poder. No comparto la fe del Sr. Gradgrind en las ventajas abstractas de la empresa privada. Pero el Sr. Bumble no era un producto de la empresa privada. El Sr. Bumble era producto del socialismo, de esa cuota de socialismo que el Estado permite. El Sr. Tite Barnacle no era un representante de la desaforada competencia comercial. El Sr. Tite Barnacle era un representante del socialismo, del estricto funcionario inevitable en cualquier burocracia. Creo que hay personas que dicen querer el socialismo sin querer la burocracia. A estas personas las dejo como caso desesperado. No puedo ni imaginar cómo una persona con capacidad para el cálculo pueda creer que podamos aumentar el número de oficinas gubernamentales sin aumentar el número de funcionarios del gobierno y sin que acabe dominando la mentalidad oficial. Hay quien espera una espléndida transformación del alma humana en general. Ese es un buen argumento para aceptar el socialismo y cuando uno se para a pensar sobre esto, una razón aún mejor para prescindir de él.

Pero, en cualquier caso, el dato cierto de la obra de Dickens permanece. Dickens, como indica generalmente el señor Pugh, salió verdaderamente a la palestra para desafiar a todo tipo de tirano. Y de los tiranos a los que atacó, buena parte eran tiranos individualistas, aupados por el dinero y la anarquía, y otra buena parte eran tiranos socialistas, aupados por la sagacidad central del Estado. Ahora bien, el socialista muestra cómo un hombre no se volverá públicamente rico, como Gradgrind. Pero no muestra cómo un hombre no se vuelve privadamente rico, como Tite Barnacle. Se asegura de que un tonto como Bounderby no será un influyente comerciante. ¿Pero cómo y dónde muestra que un tonto como Bumble no será un alguacil?

Pero la teoría de Pugh sobre Dickens como socialista, que podría o no haberlo sido, no es en absoluto tan extraordinaria como la teoría de Pugh acerca de Dickens como demócrata, que ciertamente lo era. Pues después de leer todos los vigorosos elogios del Sr. Pugh sobre la democracia de Dickens, la duda que aún persiste en mi cabeza es otra. Estoy plenamente convencido de que Dickens era un demócrata, mi única duda es si el Sr. Pugh lo es. Si la democracia descansa sobre cierta camaradería y comunidad de instintos con la masa de la gente, el Sr. Pugh es más antidemocrático que otra cosa. Por ejemplo (es horrible incluso tener que escribir las palabras), a él realmente no le gusta «Pickwick». Se queja de su «frívolo y ligero desprecio de los asuntos vitales», y de «la insolente objetividad de su tratamiento». Ahora bien, ya parece bastante extraño a primera vista que alguien a quien no le gusta «Pickwick» deba molestarse en que le guste Dickens. Hay cientos de novelas refinadas, simpáticas y bien equilibradas en el mundo, pero solo hay un «Pickwick». Parece aún más extraño que una persona que encuentre el oporto y el brandy de «Pickwick» demasiado toscos para su estómago, al mismo tiempo, se presente a sí mismo, así como a su héroe, como representante de las masas.

La verdad es que la insolente objetividad de la nariz del Sr. Stiggins y del chaleco de Tony Weller es una de las características generales y sanas de la humanidad, que si fuera poseída por el Sr. Pugh, podría realmente vincularlo con la gente. Tal como es el Sr. Pugh, hombre imaginativo y compasivo, puede simpatizar con los dolores de los pobres. Pero eso podría hacerlo Walter Pater. El Sr. Arthur Symons podría hacerlo. Cualquier esteta, aunque aislado, cualquier aristócrata, por muy fastidioso que sea, si tiene alguna poesía en él, siente que hay algo horrible en la muerte de un carbonero y algo lamentable en las lágrimas de una doncella. No hay duda de que todos somos hermanos en el dolor; pero nunca volveremos a ser hermanos en la vida mientras no volvamos a ser hermanos en la diversión y la farsa. La igualdad humana no solo será creada por taxistas que lleguen a apreciar a Rossetti, sino que la igualdad humana se producirá cuando el Sr. Pugh (después de largas vigilias e iniciaciones místicas) sea capaz de apreciar lo que él llama en alguna parte las bestiales monstruosidades de la caricatura del inglés antiguo.

En cuanto a la cuestión del socialismo, seguramente es muy simple; y es precisamente porque los modernistas molestos, como el Sr. Pugh, no se harán lo suficientemente simples como para que no puedan entenderlo. Lo que a Dickens no le gustaba no era el individualismo, ni el comercialismo, ni las leyes hereditarias, ni la libre competencia: era la tiranía. No se limitaba a defender la Cámara de los Comunes contra los Lores, ni al Estado contra los capitalistas, ni a las clases obreras contra los trust, o incluso a los pobres contra los ricos: defendía a los impotentes contra los poderosos. El hombre en el poder podía ser un comerciante individualista o un funcionario socialista: Dickens tenía que recordarle que era un hombre y que, por lo tanto, podía ser un malvado.

9 de enero, 1909

Libros equivocados para esta Navidad

Tengo pocas dudas de que, de una u otra manera, un credo inspirador y convincente regresará a nuestro país, porque la religión es una necesidad, como las hogueras en invierno: allí donde no hay una visión, la gente se muere, y se muere de frío. La nación que no tiene dioses no solo muere, sino lo que es peor, se muere de aburrimiento. Pero si en alguna ocasión una fe vuelve a afirmarse de nuevo, será interesante hacer notar las cosas que han logrado cubrir el vacío, que han permanecido de pie cuando la fe se perdió, y continuaban estándolo cuando la fe se recuperó. De todas estas cosas verdaderamente interesantes, probablemente, una será la celebración inglesa de la Navidad. Papá Noel ya estaba entre nosotros cuando las hadas se marcharon, y quiera Dios que siga cuando regresen los dioses.

Claro que, al igual que otras cosas vivas, ha quedado cubierta con una especie de musgo de convencionalidad y de uso absurdo de las palabras. Daré un ejemplo de algo que acabo de ver. En la página de publicidad de libros de un semanario al que tengo gran devoción he visto escrito, en letras grandes: «Libros para regalar estas Navidades». Al ojear el catálogo comprendido en el anuncio, el primer título con el que me topo es Ética sexual, del profesor A. Forel, con introducción del Doctor Saleeby», sobre el que ya hice una severa crítica, pero bienintencionada, en esta misma columna, hace algunas semanas. Creo que dejé claro que considero que el libro del profesor A. Forel es un libro nada racional, y en algunas partes, un libro absurdo. Pero no lo considero tan terroríficamente divertido como para ser leído en medio de las risas navideñas de la familia reunida alrededor del fuego navideño. Y no se me habría ocurrido, aunque hubiese llegado a admirar la filosofía del profesor Forel, colocar un libro llamado Ética sexual bajo el rótulo de los libros apropiados «para regalar estas Navidades». Tampoco me parece que otro libro, llamado Nuestros conciudadanos delincuentes, pueda ser un digno sustituto de los crackers o de las tartaletas de frutas. Podría llegar a imaginar que otro libro «apropiado» para las Navidades que se cita en el anuncio, titulado Las bases científicas del socialismo, sería un plomo en la fiesta de Nochebuena de los niños y acabaría sustituido por los tarros de miel y las charadas. No he hecho una selección interesada de esta lista de libros casuales y alegres; todos lo son de una u otra manera. Hay un libro sobre Tolstoi, pero posiblemente nadie quiera oír hablar de Tolstoi el día de Navidad; casi preferiría oír acerca de la Srta. Eddy. Tenemos también un libro del Sr. Belfort Bax; pero estoy convencido de que este noble y distinguido caballero se ofendería si supiera de alguien que osara decirle que era apropiado para Navidad. Encontramos un libro sobre Bernard Shaw. Pero a Bernard Shaw no le gusta Papá Noel en absoluto; y estoy seguro de que, por muchas buenas cualidades que tenga, a Papá Noel no le gusta Bernard Shaw.

Confieso que tomo estos títulos fortuitos con el convencimiento de que la Navidad no encaja muy bien con estos libros; pero cuando lo pienso seriamente, puedo decir con propiedad que lo erróneo de todos estos libros es que no encajan con la Navidad. No hay nada malo en estos libros salvo que no encajan con la Navidad. El mundo moderno tendrá que encajar con la Navidad o morir. Los que no se alegren a fin de año lo acabarán lamentando. Hay que aceptar el Año Nuevo como un hecho; tenemos que nacer de nuevo. No hay cultura ni experiencia literaria que pueda salvar al que rechace por completo este baño frío de alegría invernal. No podrá apreciar la poesía aquel que no sepa apreciar los mensajes que hay dentro de los crackers. No hay vuelta de hoja para el que no da la vuelta al tronco de la hoguera de Nochebuena1. La Navidad es como la muerte y el nacimiento, la prueba de la verdadera virtud, y no queda hoy ninguna otra prueba en esta tierra.

Pero en aras de la argumentación de esta frívola crítica que parece apropiada para la ocasión, me permitiré tomar estos ejemplos en orden. Pensemos, por mor de aquellos a los que les gustan los libros que he citado, por qué la Navidad parece no tener nada que ver con ellos. Y pensemos, para bien de aquellos a los que les gusta la Navidad, por qué la Navidad se ve torpemente enturbiada por la mera mención de estos libros. La razón es verdaderamente simple: en todos y cada uno de estos asuntos, la filosofía de los libros es inferior a la filosofía de la Navidad.

Empecemos por nuestro amigo Forel y su Ética sexual. Lo malo de su ética sexual es sencillamente esto: que no llega a la altura del muérdago. Las dos primeras cosas que un chico o chica sana siente acerca del sexo es lo siguiente: que es maravilloso y después, que es peligroso. Mientras que las filosofías forelsianas se pierden en un mar de palabras, diciendo que algo está mal si te afecta a la digestión, o que está bien si no afecta a tus bisnietos, cualquier simple hedonista tiene un claro instinto sobre el asunto. La humanidad declara con ensordecedora voz que el sexo puede ser extático en tanto y cuanto esté sometido a límites. Ni siquiera es necesario que la limitación sea razonable; es necesario que esté limitado. Este es el comienzo de toda pureza; y la pureza es el comienzo de toda pasión. En otras palabras, la creación de las condiciones para el amor, más aún, para el coqueteo, es el primer pilar de sentido común para la sociedad. En otras palabras, es más seria la filosofía del ramito de muérdago que toda la filosofía de Ética sexual.

Sigamos con el otro asunto mencionado antes, ese libro festivo para la Navidad llamado Nuestros conciudadanos delincuentes. ¿Qué es lo que lleva a casi todo hombre honesto, que tenga el corazón y la cabeza en su sitio, qué es lo que lleva instintivamente a este hombre a burlarse y a despreciar a la ciencia criminológica? Mirándolo bien, creo que no es meramente la obvia estupidez de los criminólogos. No es solo que digan que Robespierre era duro y despiadado porque tenía un cráneo hundido, mientras que Charles Peace era duro y despiadado porque tenía un cráneo prominente. Hay algo definitivamente loco en la postura de los criminólogos, y no podemos expresarlo mejor que diciendo que es algo que no podemos sentir en Navidad. Todas las fiestas navideñas, todas las excepcionalidades navideñas se basan en la igualdad humana, o al menos en lo que ahora se llama la igualdad de oportunidades. Nadie puede estar desmesuradamente orgulloso de haber sacado la muñeca rubia del cubo de cereales, porque todos saben que le podía haber tocado a cualquiera. Nadie queda mal por no lograr sacar las mejores pasas del juego de la boca de dragón, porque a todos los niños les asustan las llamas azules2. Y esta es una descripción mucho más verídica de nuestra condición frente al crimen y la inocencia que nada que podamos leer en el libro llamado Nuestros conciudadanos delincuentes. Hoy nadie que sepa perfectamente (y me incluyo también) que en una tentación puede acabar delinquiendo o falsificando se pierde con tonterías polisilábicas en disquisiciones sobre la extraña forma de la cabeza de un hombre para decir que es un asesino, o sobre las extrañas formas de los dedos de un hombre que será un falsificador. Pero uno piensa menos en estas bobadas en Navidad, porque en Navidad hay más caridad.

Podríamos aplicar esta prueba a otros casos que he mencionado antes si tuviera espacio para ello. Lo malo de Las bases científicas del socialismo es, sencillamente, que es una base científica. La base verdadera de la vida no es científica; la base más poderosa de la vida es sentimental. La gente no está obligada económicamente a vivir. Cualquiera puede morir gratis. La gente desea vivir por motivos románticos, especialmente en Navidad. Y cuando ya lo hemos dicho todo, el caso importante contra estos hombres importantes, como Shaw y Tolstoi, es que los hombres, cuanto más desean vivir, menos desean leerlos.

16 de enero, 1909

Pantomimas navideñas

Lo único soportable del fin de la Navidad es que las pantomimas llegan habitualmente tras su fin. Alrededor del tema de las pantomimas se produce una discusión enormemente simbólica de la situación moderna en muchas cuestiones. Porque el público del teatro puede dividirse en esta materia en diversas escuelas fácilmente distinguibles. Dejando fuera de nuestra clasificación a los completamente frívolos, como aquellos que no van al teatro por considerarlo perverso, o aquellos que van al teatro porque esperan que sea perverso, dejando de lado la levedad de los puritanos y a los sensualistas, la discusión acerca de la pantomima3 puede considerarse a partir de los siguientes titulares.

Primero: los viejos aficionados al teatro que dicen desear volver a la antigua pantomima. A estos hay que responderles con la simple objeción que se hace a los laudator temporis acti en toda cuestión. ¿A qué antigua pantomima se refieren? ¿A la vieja pantomima de la Atenas clásica o solo a la vieja pantomima de Mr. Vincent Crummles4? Esta es la falacia principal de un conservadurismo meramente sentimental. No se puede comparar el presente con el pasado; el presente solo podría ser comparado con un millón de pasados diferentes y separados. Puedo entender a un hombre que desearía haber vivido en el siglo XVII; puedo entender (y lo entendería mejor) a un hombre que deseara haber vivido en el siglo XII. Pero estoy seguro de que un hombre que hubiera gozado viviendo en el siglo XII no lo hubiera hecho en el siglo XVII; por eso no entiendo a qué se refiere cuando apenas dice que echa de menos el pasado. Puedo entender a un hombre que suspira por los buenos viejos tiempos de Jorge III, o por los buenos viejos tiempos de Ricardo Corazón de León; pero no me hago la misma composición de lugar. Por eso no entiendo a qué se refiere el que dice que echa de menos los buenos viejos tiempos. En menor medida, algo de esta falacia inevitable forma parte de ese recuerdo tan común entre los aficionados al teatro. El viejo estilo de la pantomima abarca un número inmenso de cosas distintas. Podría significar (espero que así sea) la vieja arlequinada, la sustancia verdadera y principal de la pantomima, un verdadero banquete de Navidad, según la prueba definitiva: que puedes enfermar. Porque yo a veces he enfermado literalmente de risa con un payaso, un policía o una panadería. O podría referirse a las fantasías de Planché5, llenas de ingenio y buena poesía; o podría aludir a algo del estilo de los burlesques de Nellie Farren, con su vulgaridad tan inglesa y sus chistes desvergonzados. O podría ser algo que se puso primero de moda hace diez años y que apenas se puede distinguir de la comedia musical. Nunca se sabe con el hombre que profesa la alabanza de las cosas por ser meramente antiguas: pueden ser hasta cosas nuevas. Muchas de nuestras primeras casas aristocráticas, por ejemplo, son extremadamente nuevas.

Segundo: está el tipo de hombre al que no le gustan las pantomimas en absoluto, deplorable deformidad a la vista de los dioses y de los hombres. Desafortunadamente, esta clase incluye a la mayoría de los críticos dramáticos modernos. Y aún peor, incluye a casi todos los críticos dramáticos capaces y honestos. Hubo un periodo de grosera frivolidad y de tosca hipocresía mercantil en la escena inglesa que necesitó la llegada y el rechazo de unos hombres de una agria seriedad, como el Sr. Bernard Shaw y el Sr. Max Beerbohm. Espíritus puritanos como estos a veces hacen la obra de Dios, si tal fuera la extensión de la duda, que es la extensión de la devastación. Pero espíritus así están fuera de sitio en la pantomima, porque la pantomima necesita la fe. Sería indecente que el Sr. Bernard Shaw fuera admitido en una pantomima. Pues la única definición verdadera de indecencia, como algo distinto de la inmoralidad, es un malentendido inexcusable entre dos cosas igualmente honestas, digamos, una mujer metodista y una estatua de Afrodita. Me pasa, por ejemplo, que carezco de oído musical y, si alguna vez, por accidente u obligación, me encuentro en una ópera, allí tengo la experiencia total de ser tonto; es una desgracia que toda esa gloria ensordecedora se tope con mi cabeza de madera. Pero un crítico dramático moderno, del mejor tipo incluso, sabe tanto de la pantomima como yo de conciertos. Nada puedo explicarle del payaso, como nada puede explicarme a mí de la sonata. Pero al menos soy suficientemente avispado como para tener envidia, mientras que el crítico suele ser tan estúpido como para despreciar.

Tercero: están los que querrían reemplazar lo que ellos llaman pantomima vulgar por lo que ellos llaman «obras adecuadas para niños». Señalan con gran justicia que mucha de la diversión de las pantomimas más recientes no está hecha para niños, que los niños no se preocupan de canciones de moda con veinte versos que tratan de temas tan infantiles como «la reforma de los aranceles, el sufragio femenino, el rey Leopoldo de Bélgica, o el yate del Sr. Thomas Lipton». Así es, podemos dar por probado que las pantomimas modernas no están hechas para niños. Estas indecencias ocasionales son la prueba de ello, pues nadie es tan indecente como para ser deliberadamente indecente con los niños. Asumimos, por tanto, que la pantomima convencional de hace escasos años, que es la que domina la escena, no es ni adecuada ni está pensada para los niños. También podemos permitirnos añadir que las delicadas e imaginativas obras de hadas tan admiradas y demandadas hoy no son apropiadas y ni siquiera destinadas al público infantil. La pantomima es demasiado vulgar y las obras de hadas demasiado refinadas. Ambas son en realidad creaciones de personas mayores para satisfacer sus propias necesidades estéticas; solo que las viejas pantomimas servían para colmar su necesidad de frivolidad, provocación y alusiones subidas de tono, mientras que la obra poética servía para colmar su necesidad de misterio, gracia y sueños lejanos. En ambos casos, la cosa presenta las marcas de las instituciones adultas y hasta seniles: el elemento propio de una fuerte estimulación.

La cómica belleza del chico principal en mallas y la trágica belleza de la reina de las hadas con ropajes de Burne-Jones, resultan ser ambos picantes, punzantes, incluso anormales. Pero precisamente lo que no hace falta dar a los niños y lo que no se les debería dar son estimulantes. Los niños no necesitan hallar la belleza en esas formas concentradas y agudas propias de artes amorosas o místicas; formas adecuadas para nosotros, para pincharnos o picarnos y obligarnos así a recordar, entre nuestras penas y fatigas, que hay una belleza superlativa en el universo:

Señor, toma su placer más señalado

Y pincha, despierta mi espíritu

A un niño le bastará un placer más romo; al estar más cerca de la inocencia divina, le sirve con que le toquen con el atizador del payaso, o con el bastón de Mr. Punch. Lo que un niño quiere ante todo es la claridad: una historia lúcida con un buen final, con formas positivas y de colores. A los niños les gusta que Caperucita Roja tenga una capa y una capucha roja, y que Barba Azul tenga una barba inconfundiblemente azul. No tiene sentido introducir colores artísticos en este tipo de escenas. No deslices un delicado tinte de terracota en la capa roja porque te pueda parecer que quedaría bien con el fondo verde del bosque del paisaje; que Barba Azul no aparezca con una barba de pavorreal, con degradados de verdes y olivas misteriosos, como un fondo de Whistler. O hazlo si quieres, pero diciendo al menos que lo haces por tu propio placer, no diciendo que se trata del gusto de los niños.

Cuarto: hay un grupo de gente que está de acuerdo conmigo, un conjunto bueno y cortés, que hasta ahora no he tenido la fortuna de conocer. Se hallan dispuestos a reconocer que es muy extraordinaria la circunstancia de que la única parte de la pantomima totalmente adecuada a la psicología de los niños es precisamente la parte que ha sido extraída o amputada por las dos escuelas modernas de la pantomima.

Me refiero a la arlequinada. Y entonces nos perdemos uno de los más nobles espectáculos: el policía que acaba convertido en salchichas, escena que combina tres de los elementos humanos más saludables. La rebelión caballeresca contra un poder opresivo, la ironía mística del cuerpo humano, que es un animal cómico, y la búsqueda de la poesía en cosas sencillas del salón y de la cocina que es la épica de la domesticidad.

23 de enero, 1909

La verdad en los periódicos

En estos tiempos es prácticamente imposible encontrar la verdad en ningún periódico, ni siquiera en los periódicos honestos. Me refiero al tipo de verdad por la que un hombre puede sentir una curiosidad inteligente, la verdad moral, la verdad que está en discusión, la verdad que se encuentra en movimiento y que afecta realmente a las cosas. Sin duda, la prensa diaria da noticia de ciertos hechos simplemente porque son actuales; pero se demostrará que, por lo general, esos hechos son los hechos que son la conclusión de un asunto, no los eventos que lo provocan. Podemos encontrarnos con el hecho de que han colgado a un hombre, pero no con la verdad de su proceso. Podemos creer a un periodista cuando nos dice que ha estallado la guerra, pero no a uno que nos dice que era inevitable. El Daily Express me dirá con certidumbre que el zar ha muerto. Pero no podrá decirme con certidumbre si está todavía vivo o si está dotado de una personalidad activa que se impone en Rusia. Cuando los diarios matutinos me dicen que Messina está en ruinas, no dudo de que eso sea verdad. Pero es la primera verdad que me cuentan acerca de Messina.

En periodismo todo huele a noticia obituaria. La gente habla de las prisas y de la agobiante precipitación del periodismo. Pero a mí siempre me ha impactado la sistemática lentitud con la que el periodismo se esfuerza en ir por detrás de los tiempos. No podrá ofrecerse una completa biografía de un hombre hasta que haya dejado sus obras en el mundo décadas atrás y se meta de cabeza, de pura senilidad, en la tumba. No hay una «vida de» hasta que no haya dejado de vivir. No hay una «obra» suya hasta que no haya dejado de trabajar. Un hombre como Bernard Shaw (por poner un ejemplo) ha encandilado a muchedumbres de gentes pensantes y no pensantes con sus teorías destructivas y constructivas y ahora, en su madurez, se sienta sobre un trono inexpugnable, reconocido por la crítica. Cuando aparece, por un momento, en un diario, lo hace como un golfo joven e impertinente, que dice cosas brillantes que nadie puede entender. Algún día (ojalá que lejano), morirá; y entonces veremos una catarata de columnas periodísticas diciéndole por primera vez, a un público asombrado, que era un gran sociólogo, un filósofo original, y uno de los pilares del siglo XIX. Pero los periódicos están casi callados acerca de las luchas reales del mundo moderno, hasta que estas luchas han concluido. Se convierten entonces en materia clásica para alusiones como la Carta Magna, la muerte de Sócrates, y los personajes cómicos de Dickens. Así es como Darwin empezó a ser aceptado por los periodistas justo cuando empezaba a ser abandonado por los hombres de ciencia. Y así, sin duda, el señor Bernard Shaw se convertirá de repente en un clásico, cuando ya no sea influyente. En cualquier caso, hay una curiosa incapacidad crónica en el método periodístico de expresar la verdad viva, la verdad que se mueve. Porque lidia con las catástrofes, es decir, con las conclusiones. El reportero llega siempre tarde a la tragedia de Hamlet, y se acerca cuando baja el telón y apenas queda algo, salvo cadáveres, en el escenario.

Pondré un caso actual. Leo en mi periódico que ha muerto el famoso Juan de Kronstadt. Lo califico de famoso, pero en mi periódico nunca ha sido considerado tan famoso mientras vivía. Pero al menos había oído hablar de él: sabía que era una especie de místico ruso, que tenía cierta influencia entre los campesinos rusos. Supongamos ahora, por mor de nuestra argumentación, que quisiera encontrar la verdad real acerca del padre Juan de Kronstadt. Es una suposición improbable, lo admito. No soy ruso, y bastante tengo con esforzarme en buscar la verdad acerca del policía y de la taberna de la otra esquina de mi calle. En cualquier caso, mi segura lejanía me hace imparcial, no tengo un sesgo local. El padre Juan puede haber sido otro Cristo o un declarado caníbal, según lo que sé de él. Y supongamos además que un editor me pida escribir acerca del padre Juan, y que mi conciencia me pida escribir algo verdadero. ¿Hasta dónde puedo alcanzar la verdad? Y especialmente, ¿hasta dónde puedo alcanzar la verdad a partir de los periódicos?

Mi diario (que no hace falta que recuerde, pero que es el mejor y el más noble de todos ellos) ofrece dos descripciones de este misterioso sacerdote. Uno es un editorial y el otro es una noticia, con una foto del personaje en cuestión. Lo interesante es que, a pesar de que no hay contradicción verbal expresa, nadie supondría, si quitamos el nombre, que las dos descripciones se refieren al mismo hombre. Según el editorial, el padre Juan era una persona detestable por su continuo servilismo ante el despotismo imperial y su desprecio constante y la opresión que ejercía frente a todo movimiento popular y frente a todo humano ideal. Según el esbozo sobre su persona en el mismo diario, el padre Juan era un hombre a quien los poderosos y los soberbios detestaban, por su denuncia permanente de la tiranía, del lujo y por ser el abanderado perpetuo de la causa de los pobres. En una página leo: «Que el pueblo ruso deseara algún cambio, algún alivio del despotismo absoluto del zar y del Santo Sínodo era para él no solo algo increíble, sino hasta impío». En la siguiente página: «Sus denuncias apasionadas del lujo de los ricos y su exigencia de justicia para los pobres le acarrearon el odio de los gobernantes de la ciudad y la aprobación entusiasta de la burguesía. El estilo de su oratoria ofendía a los dignatarios eclesiales y se dedicaba con más y más fuerza a las visitas de los enfermos y moribundos (…) las peregrinaciones se convertían en molestias para las autoridades civiles que trataron de detenerlas, pero sin éxito». En estas dos relaciones hay una viva sinceridad. Una de ellas puede que sea una mentira de partido; o quizá las dos lo sean. Pero son (si es que algo puedo saber acerca de la expresión literaria) mentiras honestas, es decir, mentiras que albergan una seria emoción, con una historia a sus espaldas. Pero, ¿cuál es esa historia? ¿Cuál es la esencia verdadera de este asunto, y cómo podría un inglés bien formado pero ignorante, llegar hasta ella?

Después, el escritor del editorial de este admirable periódico me desconcierta aún más cuando dice algo como esto: que el padre Juan de Kronstadt acosaba a sus seguidores para torturar y saquear a los judíos, que se regocijaba hasta casi frotarse las manos, aparentemente, por la sangre y las lágrimas de Siberia y las despiadadas masacres judiciales de la reacción rusa; pero que lo peor y más retorcido de sus acciones era la condena de Tolstoi, quien (según el editorialista) es venerado como un santo en Rusia, y es considerado por toda Europa como la más noble de las personalidades de nuestro tiempo. No tengo el texto a mi lado, pero estoy seguro de no malinterpretar su sentido. Y ese sentido me aflige a la vez que me divierte. Es muy doloroso oír que meterse con Tolstoi sea la cumbre y el clímax de tantísimo crimen —peor que saquear a los judíos, o apoyar las masacres estatales, o gozarse con las torturas en las cárceles—. Así lo siento, porque yo me he metido mucho con Tolstoi y pienso seguir haciéndolo a cada oportunidad. Pero seguro que nunca he saqueado a ningún judío, y solo he tenido alguna experiencia ocasional de haber podido ser saqueado por uno de ellos. Nunca he apoyado las torturas aunque sí, por el contrario, he tratado de denunciarlas en esos sombríos y bárbaros lugares en que aún pueden darse, como nuestras prisiones inglesas. Jamás he animado al zar a organizar masacres, de hecho, nunca he animado al zar a nada; por lo que el hecho de su existencia debe buscarse en otra parte. Todo esto —robar a los judíos, aprobar la tortura y animar a los tiranos— son conductas malvadas. Pero meterse con Tolstoi me parece un acto virtuoso, y sin embargo este incomprensible editorialista lo considera la cima definitiva y más intolerable de los crímenes del padre Juan, peor que las supuestas crueldades o los supuestos servilismos. Es como si un hombre dijera: «Jones robaba y envenenaba a su abuela, y lo que es peor, despreciaba, sin ningún género de duda, la influencia de Bernard Shaw»; o «no contento con falsificar cheques bancarios y matar niños, el Sr. Robinson se valió de su influencia contra el Profesor Haeckel». ¿Cómo vamos a poder sacar la verdad de personas que, con su total honestidad, consideran natural hablar así?

Solo hay una distinción que se me ocurre proponer como guía. La literatura, la buena literatura como la de Tolstoi, es mucho más fiable que los informes del gobierno o los hechos del periodismo. Y la buena literatura como la de Tolstoi es igual de convincente, tanto si la consideras buena como si la consideras mala. Nunca he estado en una prisión rusa, pero he estado dentro de una novela de Tolstoi. Y hablando en términos espirituales, a veces he llegado a pensar que preferiría la prisión.

30 de enero, 1909

Sentimentales y periodistas tontos

Si yo fuera un déspota (me refiero a uno de esos déspotas antiguos, saludables y caprichosos, y no uno de los miserables y modernos funcionarios temblando entre los teléfonos de Europa) me vería fuertemente inclinado a no suprimir ciertas creencias, sino a suprimir ciertas palabras. Y no me refiero a los insultos, a los que incluso estimularía. Me refiero a ciertas frases que se utilizan como insultos, pero que a veces dan la impresión de tener un significado ético o científico preciso, cuando de hecho, no tienen significado alguno. Permitiría que mi primer ministro llamara traidor al líder de la oposición. Pues este es un término con un significado moral muy preciso, y el aludido podría ejercitar una acción legal o blandir un palo. Pero no permitiría que mi primer ministro le llamara pro bóer, porque esa es una frase seleccionada precisamente por su ambigüedad y su doble sentido. Podría significar cualquier cosa desde la compasión por una viuda holandesa hasta vivir a expensas del dinero del Sr. Kruger6. De igual modo, permitiría que el profeta de mi corte dijera que el sacerdote de la corte iba contando por ahí mentiras blasfemas. Pero no permitiría que dijera que iba formulando dogmas anticuados, porque eso es desacreditar a un hombre sin decir nada inteligible sobre él. Permitiría que la gente dijese del comandante en jefe de mis ejércitos que era un asesino, pero no que dijeran de él que es un «militarista». Permitiría (más aún, animaría) que a un periodista lo llamaran tonto, pero no que lo llamaran paradójico. Tras unos pocos años de este mi severo pero benéfico reinado, palabras que han perdido por completo su significado operativo habrían casi desaparecido del terreno, y la raza inglesa podría volver a empezar a pensar.

Pero ya que, por alguna extraña casualidad, no soy ese viejo déspota, solo puedo aportar algunas consideraciones acerca de las palabras que hubiera extinguido, al igual que un tirador profesional sin su arma podría señalar los pájaros a los que hubiera disparado. Una de las peores es la palabra «sentimental», como cuando se utiliza en relación con el crimen, o la pena o el trato a los animales. La he visto utilizada dos veces en la última media hora, una por un periodista en relación con la visión francesa de la pena capital, y la otra en relación con mi propia visión de la sentencia indeterminada7. La palabra, tal y como se usa en relación con esto apenas tiene contenido o significado intelectual alguno. Existen tres sentidos en los que entiendo que una persona inteligente pueda considerar conveniente utilizar la palabra «sentimental». Muy vagamente podría referirse sencillamente a una persona histérica, en quien las más mínimas emociones provocarían que su conducta fuera imprevisible o indigna, como alguien que derramara a borbotones lágrimas sensibleras. Esto no puede aplicarse a aquellos humanitaristas que, con razón o sin ella, se oponen a diversos castigos y penas. Como dato de hecho, muchos de los hombres que han luchado por las mejoras y reformas de las penas son testarudos e incluso severos, hombres como Voltaire, Bentham o el Sr. Shaw. Y como tengo muchos amigos entre estos humanitaristas, y como los honro a todos ellos, debo confesar que su principal defecto me resulta ser, no el sentimentalismo, sino una cierta áspera frialdad científica. Lo único malo del humanitarismo es que a menudo es simplemente inhumano. Pero estos humanitaristas testarudos son por lo menos diez veces más hombres y pensadores más capaces que aquellos que los desprecian tachándolos de «sentimentales». Estos últimos son sencillamente hombres de corazón duro y cabeza blanda.

El segundo sentido en que puedo concebir el uso de la palabra «sentimental» es más o menos el que sigue. Solo puede aplicarse a pequeños asuntos, y creo que es su uso más apropiado. Un sentimental es un hombre al que la pura belleza de ciertas emociones (especialmente las formas más leves del amor sexual) le es tan agradable que se deleita en ellas, no cuando son abrumadoras y reales, sino cuando son tan débiles que más servirían para contemplarlas que para experimentarlas. Este hombre juega con el cachorro de león, no con el león. Se ve a sí mismo desempeñando cualquier tipo de papel medio serio. Flirtea con cincuenta mujeres porque quiere ser cincuenta hombres. Se enoja. Igual que el flirteo es la profanación del amor sagrado, su enojo es la profanación de la santa ira. En todos los casos, su delito espiritual es este: que toma las cosas que Dios ha querido que sean necesidades nobles y ocasionales, y él las convierte en lujos perpetuos. Aquí de nuevo está claro (sin duda, mucho más claro) que los humanitaristas anti latigazos o anti horca no encajan en esta definición. Obviamente este tipo de sentimentales no tiene nada que ver con las campañas y las causas en discusión. Nadie podrá decir que el Sr. Collinson escribe acerca del látigo de nueve colas porque le gusten las cosas bonitas. Nadie podrá decir que el Sr. Salt8 investiga los mataderos porque sea un esteta que solo está a gusto entre el lujo y el arte. Desde luego, en la medida en que los humanitaristas se enfrentan a estas prácticas y hablan de ellas, son hombres valientes, y más duros que sus enemigos.

Pero hay un tercer sentido por el que creo que alguien puede encontrar útil el término «sentimental». Se trataría de algo así: una cierta disposición a dejarse influir por asociaciones, hábitos emocionales y memorias confusas acerca de ocasiones que requerirían un análisis más certero y una separación del razonamiento hacia sus raíces. Así, si un hombre es partidario del libre comercio solo porque había un busto de Cobden en la casa donde vivió feliz durante su infancia, de él podría decirse que es un sentimental. O si un hombre fuera un imperialista por haber visto un mapa con zonas de color rojo, podría decirse que es un sentimental; o si fuera protestante solo porque le disgustan los cirios y el incienso, o si fuera católico solo porque le gustan.

Pero si «sentimental» se refiere a un hombre que piensa por mera asociación, entonces no hay duda de a quién hay que aplicar el término. Los peores sentimentales, fuera de toda cuestión, son los que acusan a sus enemigos de sentimentales. Porque la palabra «sentimental», tal y como la usan es una mera asociación y además, bastante estúpida. En algún sitio han oído que a la gente que rehúsa hacer daño a algo de cualquier forma o en cualquier grado se le llama «sentimental». Por eso, si pones reparo a aplastar a una avispa dirán que eres un sentimental y si pones reparo a hervir a un bebé vivo, también dirán que eres un sentimental. Utilizan esta frase porque la frase existe, y eso les ahorra el sufrimiento de tener que pensar. Está fuera de toda duda que son los antihumanitaristas los que son unos sentimentales, si sentimental significa la preferencia por palabras fijas en lugar de ideas vivas. Tomaré el caso que tengo más cerca. En un periódico la palabra «sentimental» se aplica a aquellos (entre los que felizmente me encuentro) que se oponen al extraordinario proyecto de ley del Sr. Herbert Gladstone. He olvidado cuál es, de lo irreal que ha llegado a ser la política parlamentaria. El proyecto (o la ley) permite que un hombre pueda permanecer en prisión hasta que las autoridades tengan a bien considerarlo curado. El periodista también aplica la palabra «veletas» a los que se oponen a esta medida. También podría haber utilizado la palabra «falsificador» o «chimpancé», también son términos de reproche, y tampoco tienen nada que ver con nuestra cuestión. Claramente, si alguien es un veleta, el Sr. Herbert Gladstone es un veleta. Se propone anular el Habeas Corpus y todo el sistema legal occidental por la moda de unos pocos doctores que esperan poder tener éxito en la psicología experimental. Pero el periodista ha oído que es sensato ser duro con los prisioneros y «sentimental» o «veleta» tratarlos bien. Y si hubiera oído acerca de otra propuesta para desollarlos vivos en la estación de Oxford Circus, también hubiera dicho que los enemigos de esta medida serían «sentimentales» o «veletas».