Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ediciones del Empedrado

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

Un libro escrito en ídish y publicado en 1929, acerca de los orígenes del periodismo judío en la Argentina, revela nuevos sentidos e interpretaciones un siglo después. La obra original es de Pinie Katz, una de las figuras más importantes de la cultura de inmigración de aquellos años. Y muestra iniciativas heroicas y aventuras vocacionales, pero también competencias despiadadas y miserias personales en torno a un oficio en permanente desarrollo. Sobre este texto, que también es una sucesión de crónicas de una Buenos Aires en ebullición (y de una época en la que convivían sionistas, anarquistas, socialistas y colonos), Javier Sinay, autor de Los crímenes de Moisés Ville, resignifica y rescata la trascendencia de los hechos y de sus protagonistas. Aquella atávica caja de letras aún guarda historias. Pinie Katz (Grossulov, Imperio Ruso, 1881—Buenos Aires, 1959) fue escritor, periodista, traductor y activista político, y se convirtió en una de las figuras más importantes de la cultura judeoargentina de la primera mitad del siglo XX.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 394

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

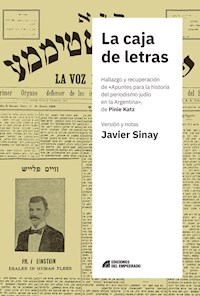

La caja de letras

La caja de letrasHallazgo y recuperación de «Apuntes para la historia del periodismo judío en la Argentina», de Pinie Katz

Versión y notasJavier Sinay

Sinay, Javier

La caja de letras : hallazgo y recuperación de Apuntes para la historia del periodismo judío en la Argentina 1898-1914, de Pinie Katz / Javier Sinay. - 1a ed ampliada. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Del Empedrado, 2021.

Archivo Digital: descarga ISBN 978-987-47274-6-6

1. Periodismo. 2. Religión Judía. 3. Historia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. I. Título.

CDD 070.449

La caja de letras: hallazgo y recuperación de “Apuntes para la historia del periodismo judío en la Argentina”, de Pinie Katz.

Foto de portada: Reproducción del periódico Die Volks Stimme (fotocomposición de las ediciones del 25 de enero y del 13 de julio de 1899/archivo del IWO de Buenos Aires).

Imágenes de interior: Reproducciones del libro “Apuntes para la historia del periodismo judío en la Argentina”, de Pinie Katz (Sociedad de Escritores y Periodistas Israelitas en la Argentina) / Archivo del autor (salvo donde se indique otra cosa).

Versión: Javier Sinay

Director editorial: Norberto I. Chab

Diseño: Estudio ZkySky

Diagramación: Bruno Vera

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de portada, podrá ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna o por ningún medio, ya sea digital, electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia sin el previo permiso escrito del editor.

Buenos Aires, Argentina

Twitter: @Del_Empedrado

facebook.com/Edicionesdelempedrado

www.delempedrado.com

Digitalización: Proyecto451

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio sin la autorización del editor. El infractor se hará acreedor a las sanciones establecidas en las leyes sobre la materia. Si desea reproducir contenido de la presente obra, escriba a: [email protected]

ISBN edición digital (ePub): 978-987-47274-6-6

Agradecimientos

Javier Díaz, Rolando Pocovi, Malena Chinski, Herman Schiller. Del ICUF: Nerina Visacovsky, Marcelo Horestein y Julio Schverdfinger (Z”L). Del Instituto IWO: Abraham Lichtenbaum y Ezequiel Semo. Muchas gracias.

El editor y el autor desean reconocer especialmente a las siguientes personas, cuya ayuda fue decisiva para la realización de este libro: Marcos Moiseeff, Alan Astro, Ana Powazek de Breitman (traducción y arte del ídish), Carlos Rottemberg, Irene Celcer, Carlos Ulanovsky, Familia Katz – Voitzuk (Pablo Voitzuk, Ana Voitzuk, Salvador Voitzuk, Anat Eitan, Eitan Katz).

Inmigrantes, diarios y noticias en una Buenos Aires babilónica[Prólogo por Javier Sinay]

Quien tuviera las letras, tendría la palabra. Lo sabía Abraham Vermont, un periodista ambicioso pero pobre, que soñaba con crear su propio periódico judío en Buenos Aires, una ciudad extraña a la que había llegado un poco azarosamente luego de criarse en un rincón balcánico y de rodar por puntos brumosos de Europa y de Medio Oriente.

Ahora Vermont habitaba el barrio judío: un laberinto sin otra muralla que el ídish que se hablaba a lo polaco, a lo litvak, a lo besaraber. Era 1898, y entre las calles Libertad, Talcahuano, Lavalle y Corrientes había un mundo de gente que decía el kadish y que comía arenque con pastrami kosher y pepinos en vinagre, y acerca de ese mundo otro periodista, Roberto Arlt, escribió algunos años más tarde: “El que no ha viajado se imagina que así debe ser Gaza o Jerusalén”. Vermont se movía ahí como un pez en el agua, conocía a los honestos y a los tramposos, sin dudas era un hombre hábil. Pero tenía un problema: había otro, que no era él, que ya estaba haciendo un periódico judío en Buenos Aires. Había otro que tenía las letras y, por lo tanto, la palabra.

Ese periódico se llamaba Der Viderkol [El Eco], y no lo hacía un periodista con oficio como Vermont –que enviaba correspondencias a los diarios judíos de Europa–, sino un muchacho entusiasmado de 20 años. Su nombre era Mijl Hacohen Sinay. Era un cohen, un descendiente de Aarón (el héroe bíblico, el hermano de Moisés), y ser un cohen era, en esos tiempos más que hoy, ser alguien especial. Su padre, un rabino muy conocido, había protagonizado el año anterior una rebelión de colonos en Moisés Ville y había viajado a París para entrevistarse con los directores de la Jewish Colonization Association. A ellos les pidió, en nombre de los rebeldes, que cambiaran al administrador a cargo de la colonia: las cosechas no rendían y nadie tenía dinero, pero igual se les exigía el pago de las tierras en las que vivían y trabajaban. Como los directores le dijeron que no lo iban a hacer, al volver el rabino tuvo que dejar Moisés Ville (adonde había intervenido la policía santafesina para acabar con las protestas) y su familia se desperdigó por la Argentina. Su hijo Mijl llegó a Buenos Aires en febrero de 1898 y el 8 de marzo publicó el primer número de su periódico. Lo hizo un poco para revelar lo que había ocurrido en Moisés Ville y otro poco porque soñaba con lanzar su propio diario. Y como no tenía trabajo, pensó que ésta sería una buena forma de ganar unos pesos. Der Viderkol fue un suceso.

Pero volvamos a Abraham Vermont. Al enterarse de lo que estaba preparando el hijo del rabino –Der Viderkol aún no había sido publicado, pero me imagino que los chismes corrían en esas calles–, se presentó junto con el vendedor de suscripciones de ese periódico en un conventillo de la calle Corrientes, en la habitación que hacía de redacción improvisada. El muchacho se encontraba sentado, doblado, escribiendo un texto a mano en una hoja inmensa. Era el periódico mismo, que no se iba a hacer con tipos de imprenta porque no había en la ciudad ninguna imprenta de alfabeto ídish; por lo tanto, Mijl Hacohen Sinay había decidido publicarlo en litografía, o sea, como un grabado. Eso convertía a Der Viderkol en una suerte de obra de arte casual e involuntaria, bastante agobiante de crear: exigía atención, detalle, hasta esfuerzo físico. La mano escribía y simulaba la perfección de una imprenta mientras el resto del cuerpo se tensaba.

Al entrar Vermont, el muchacho interrumpió su tarea y volteó para verlo. Vermont era una persona de aspecto desprolijo. Las crónicas que nos llegan dicen que sus ojos lacrimosos lucían enfermos, no había señal de cejas, la nariz era puntiaguda y los labios, carnosos. Por el rostro amarillento, como chupado, no corría una gota de sangre. “Conózcalo”, le dijo el vendedor de suscripciones, “este es el señor Vermont”. Mijl Hacohen Sinay ya había escuchado sobre la fama de periodista de aquel y de repente dejó de fijarse en su apariencia y se sintió honrado por la visita.

Vermont, que había llegado con la excusa de suscribirse, se convertiría pronto en uno de los redactores de Der Viderkol, y al periódico lo harían entre los dos.

Mucha gente se acercó en las semanas siguientes a la publicación, por el impacto que Der Viderkol tuvo en una comunidad de cientos o miles de personas que hasta entonces se habían conformado leyendo diarios en ídish llegados de Europa con varios meses de retraso, y que estaban deseosas de tener una voz propia. Uno de los que tendió su mano a Mijl Hacohen Sinay –rápidamente convertido en una celebridad en el barrio ídish– fue Soli Borok, el judío más rico de la ciudad.

Borok fue a verlo a la redacción del conventillo y lo invitó a tomar un vermouth a su casa. Unos días más tarde lo recibió en un salón enorme adornado con tapices, figuras de bronce, cuadros, alfombras con almohadones de seda y espejos que se elevaban hacia el techo. Borok había hecho su fortuna con una fábrica de artículos de goma, vendiéndole pilotos de lluvia a la policía y al ejército. Le dijo que lo apoyaría en lo que fuera necesario. Mientras hablaba, entró al salón su esposa: una joven bella, celestial. Ella sirvió el vermouth; él desplegó su tesoro de diarios: ejemplares de Yiddishe Gazetten y Der Yiddisher Express, de Nueva York, y Der Telegraph, de Bruselas. Algo maravilloso de ver en Buenos Aires.

Der Viderkol lanzó un segundo número y luego un tercero, y entonces el dueño de la imprenta que hacía la litografía le preguntó a Mijl Hacohen Sinay por qué no lo imprimía con tipografía en vez de grabarlo. Le dijo que trabajaba con un inglés que era un especialista en poner tinta sobre todo tipo de letras. El muchacho lo fue a ver y le preguntó si podía hacer para él letras hebreas. El inglés le respondió que lo iba a intentar: necesitaba que Mijl Hacohen Sinay le entregara un alfabeto con el que calcularía los kilos de hierro (“los kilos de escritura” escribió Sinay en una memoria). Días después, cuando escuchó el precio, Mijl Hacohen Sinay habló con Borok y lo convenció de que le diera un préstamo para un adelanto. Con eso marchó al taller y dejó el dinero y dos modelos de letras para fabricar los moldes. Uno era de letras pequeñas y otro de letras grandes, para los títulos. Sería la primera caja de letras ídish de Buenos Aires.

Tercer número de Der Viderkol, aparecido el 5 de abril de 1898: fotocopia encontrada en 2010 en un cajón del escritorio del hijo (por entonces ya fallecido) de Mijl Hacohen Sinay.

Vermont miraba todo esto desde su posición relegada: él no había creado Der Viderkol, él no había tomado vermouth en la casa de Soli Borok, él no había encargado las letras en hierro. En cambio, pasaba sus días alimentándose con dos cafés y dormía en una piecita oscura, donde extendía diarios como sábanas para taparse (lo dice Pinie Katz en su libro). Imagino que la envidia lo hacía verse aún más carcomido y seguía soñando con su propio periódico. Tenía pensado un nombre: Die Volks Stimme, la voz del pueblo. Y escuchaba cómo, últimamente, Mijl Hacohen Sinay se lamentaba del cansancio de hacer todas sus páginas a mano, imitando perfectamente la escritura de molde, lo que al final lo dejaba exhausto. “Como un esclavo negro o como un convicto en las barracas de Siberia”, había escrito en la última carta a los lectores, “así trabajo yo con el periódico, así de día como de noche, sentado como pegado a la silla, encorvado sobre el escritorio, sin soltar de la mano la pluma, ni siquiera medio segundo me tomo para respirar, ni me permito salir afuera, donde corre el aire y está mucho más fresco…”.

Entonces Vermont hizo una ecuación: si Der Viderkol se acababa, lo que no parecía estar demasiado lejos de ocurrir, él podría contratar para su propio periódico la caja de letras financiada por Borok. Sonaba bien. Pero un día, cuando Mijl Hacohen Sinay volvió de ver al imprentero y le contó que ya la había encargado, su proyecto pareció condenado al fracaso. Los judíos de Buenos Aires no eran tantos como para leer dos periódicos diferentes. Quien tuviera las letras, tendría la palabra, y Vermont decidió jugar sucio.

Actuó así: visitó a Borok en secreto y le dijo que un artículo publicado en Der Viderkol, uno que hacía una burla al presidente de una institución, firmado con un pseudónimo, era una jugarreta contra el propio magnate escrita por Mijl Hacohen Sinay. Le contó que él mismo había visto al muchacho firmando con un nombre falso. Su hipótesis era que si Borok se ofendía y cancelaba su préstamo, Der Viderkol se quedaría sin fondos. Y ese dinero de Borok sería para Vermont, quien editaría su propio periódico comprando la caja de letras que Mijl Hacohen Sinay ya había contratado con el imprentero inglés, pero que, quebrado y sin periódico, se vería obligado a abandonar. Borok era el presidente de una asociación de trabajadores y le creyó a Vermont su cuento.

Sin embargo, nada ocurrió según las conjeturas de Vermont. Borok le retiró su saludo y cortó todo vínculo con Mijl Hacohen Sinay, pero siguió sus instintos de buen comerciante: terminó de comprar las letras y le dijo al imprentero que no le vendiera ningún otro juego de letras hebreas a nadie. A Borok no le había gustado tampoco la traición de Vermont, así que con estas letras decidió hacer un nuevo periódico con un nuevo redactor, algo completamente distinto para dejar atrás el mal trago, y convocó a un hombre que estaba en una colonia en Entre Ríos y que jamás había oído una palabra sobre esta historia.

La trama de Vermont se desvaneció en el aire de un momento a otro. Borok le había cerrado la puerta y se había quedado con las letras. Por su parte, Mijl Hacohen Sinay, ahora también rechazado por Borok, no sabía nada sobre la traición y no entendía por qué el magnate no le hablaba: nadie le había dado ninguna explicación de este desastre. Así que Vermont tenía una última oportunidad, y pienso que cualquiera que se considere astuto no la dejaría pasar: le pediría a Mijl Hacohen Sinay que convenciera al imprentero inglés de que le vendiera un nuevo juego de letras y ya vería cómo pagarle. Porque quien tuviera las letras, tendría la palabra.

*

¿Cómo termina la historia? El final está en un capítulo de este libro, pero por ahora es suficiente con plantear el problema. Regresamos al siglo XXI. Desde aquí toda esa intriga en torno a la caja de letras me parece una metáfora de lo que fue la génesis del periodismo judío en la Argentina: una sucesión de aventuras protagonizadas por héroes y villanos que persiguen el sueño de la voz propia en un extraño confín al que acaban de llegar.

Cargan con abrigos viejos, con samovares y con ritos milenarios que en Buenos Aires valen poco o nada y a veces, mientras trabajan de cualquier otra cosa, se ocupan de fundar una nueva tradición basada en los artículos de prensa. Son periodistas: sus virtudes y sus bajezas, sus discusiones y sus carencias siguen siendo fáciles de reconocer para cualquier periodista que hoy lea estas páginas. Pinie Katz es a quien debemos agradecer: al registrar en un libro los inicios crispados del periodismo judío en la Argentina, evitó que quedaran en la nebulosa.

El título original de este libro de Pinie Katz es Tsu der geshijte fun der idisher dyurnalistik in Argentine (traducido en la primera edición como Apuntes para la historia del periodismo judío en la Argentina). Fue publicado en ídish, en Buenos Aires, en 1929. Como conté en un artículo titulado “Pinie Katz and I” (publicado en el libro Splendor, Decline, and Rediscovery of Yiddish in Latin America), encontré un ejemplar de aquel libro en una pequeña biblioteca que nunca me había interesado demasiado en la casa de mi abuela Mañe. Ella se llamaba Miriam Perelmuter y era una vieja pequeña y enérgica rematada en un copo de cabello gris, que había nacido en un pueblo polaco que hoy está en Ucrania, y solía acomodar los libros sin ningún tipo de orden: sobresalía un volumen azul acerca de la Operación Entebbe (en la que un grupo de elite de ejército de Israel rescató a un centenar de rehenes en el aeropuerto de Uganda) al lado de la novela Tiburón y de un libro firmado por William Somerset Maugham. Quiero decir: todo era un poco confuso y ahí, en la hilera de atrás, había uno pequeño, carente de inscripciones. Siempre me emocionó encontrar un libro sin título y abrirlo. Éste era un original de Tsu der geshijte fun der idisher dyurnalistik in Argentine de tapas blandas, al que se le había agregado una cubierta protectora.

Portada de la edición original de Tsu der geshijte fun der idisher dyurnalistik in Argentine [Apuntes para la historia del periodismo judío en la Argentina], de Pinie Katz.

Recuerdo el eureka cuando descubrí el nombre de Pinie Katz y el título. Era esa edición de 1929, publicada por la Yiddishn Literatn un Yournalistn Farain in Argentine, la Sociedad de Escritores y Periodistas Israelitas en la Argentina, una organización olvidada hacía ya mucho tiempo. Por entonces, yo estaba trabajando en la investigación de un libro que luego se publicó con el título de Los crímenes de Moisés Ville: Una historia de gauchos y judíos. Era una non-fiction sobre los inicios de la comunidad judía en la Argentina que tomaba como punto de partida una serie de 22 asesinatos ocurridos a fines del siglo XIX en la primera colonia judía en este país, la de Moisés Ville. Mi bisabuelo, Mijl Hacohen Sinay, había firmado en 1947 un artículo sobre esos crímenes, una suerte de memoria en la que también evocaba su llegada a ese sitio tan anhelado como inhóspito. Siempre me pregunté si mi bisabuelo habría escrito algo sobre aquellos 22 crímenes de la colonia de Moisés Ville en el periódico Der Viderkol, y buscando una respuesta recurrí a otros informantes, como Pinie Katz. Pero cuando leí el libro de Katz me topé con mucho más: Katz había escrito una historia de la prensa judía en la Argentina y era un relato intenso, ágil, indiscreto y divertido.

*

“Ah, sí, Pinie Katz fue un famoso periodista”, me respondió mi abuela, cuando me acerqué a la cocina con el libro en mis manos. No pareció importarle demasiado mi aventura intelectual y continuó lavando los platos. Yo ya venía buscando ese libro desde que había iniciado mi investigación. Eliahu Toker, uno de los últimos y más relevantes idishistas argentinos, me lo había mencionado en un correo fechado en junio de 2009: “¿Leés ídish? Hay un libro de Pinie Katz sobre periodismo ídish en Argentina que debe tener material acerca de tu bisabuelo y su periódico”, me decía.

Pinie Katz, en un retrato de 1928.

Lo pasé a buscar algunos días más tarde por la casa de Toker, y esa fue la primera vez que tuve un ejemplar de Tsu der geshijte fun der idisher dyurnalistik in Argentine en mis manos. En tanto mi investigación fue avanzando, comencé a viajar, a hacer entrevistas y a encontrar más libros, cartas y documentos, y solo pude dedicarme a traducir a Pinie Katz seis meses más tarde. Afirmar que lo traduje yo es una forma de decir: en realidad, lo hizo Ana Powazek de Breitman –a quien todos conocemos como Jana–, una mujer siempre dispuesta a cultivar el ídish, criada por dos sobrevivientes del Holocausto, quien asistía como traductora en el IWO (Instituto Judío de Investigaciones; Idisher Visnshaftlejer Institut), la sede que en el año 2020 aún existe en Buenos Aires del desaparecido YIVO de Vilna. Ella lo tradujo y yo le di al texto un estilo, intentando ser fiel al original.

Tsu der geshijte fun der idisher dyurnalistik in Argentine, con esas historias en las que periodistas como Mijl Hacohen Sinay y Abraham Vermont se mezclaban con un financista como Soli Borok, me cautivó inmediatamente.

*

El libro de Pinie Katz es un libro de periodismo judío. De periodismo judío, pero también de periodismo argentino. Bucea en la intersección de ambos conjuntos de muchos modos posibles y como Katz no fue un historiador sino un periodista, el libro, en definitiva, es la mirada de un periodista sobre otros periodistas.

Los asuntos que cuenta, los hombres que los protagonizan, los periódicos que ellos fundaron, las noticias que publicaron y los debates que mantuvieron a través de las páginas de sus diarios dan forma a escenas perfectas de la vida argentina en torno a la frontera del año 1900, y se enmarcan en lo que se conoce como “periodismo étnico”: en Buenos Aires los periódicos judíos compartían la calle con las publicaciones italianas, españolas, francesas, inglesas y alemanas.

En febrero de 1898, mientras el número inicial del primer diario judío estaba siendo preparado, llegaron a la Argentina 4.824 inmigrantes: 2.919 italianos, 1.284 españoles, 166 franceses, 137 turcos, 84 rusos, 47 austríacos, 46 alemanes, 42 ingleses, 35 portugueses, 23 suizos, 15 belgas, 13 marroquíes, 5 norteamericanos, 4 daneses, 3 suecos y 1 holandés. También en el sur se podía hacer la América. El periodismo judío, iniciado en marzo de 1898 con Der Viderkol, retrató en sus páginas a una Buenos Aires en la que más de la mitad de sus 700.000 habitantes eran extranjeros; proporción que se mantuvo hasta la década de 1920. Las inquietudes sobre la asimilación y la tradición se repiten en los títulos del periodismo étnico, que esencialmente fue (y continúa siendo) una apuesta por la multiculturalidad.

El libro de Katz fue editado en 1929. Años más tarde, en 1944, un pasaje fue reproducido en la Antología de la Literatura Idisch [sic] en la Argentina [Antologie fun der Idisher Literatur in Argentine], presentada por un comité de homenaje al diario Di Presse. Luego, en 1946, el libro fue publicado como el quinto volumen de las obras completas de Pinie Katz, editadas en nueve tomos bajo el título de Geklibene Shriftn [Escritos selectos] por un Comité Social del capítulo argentino del ICUF (Idisher Cultur Farband: Federación de Entidades Culturales Judías). El Comité Social, sin embargo, acortó el título del libro: en el quinto volumen, simplemente figura como Idische Yournalistik in Argentine.

A lo largo del tiempo, estos Apuntes… sirvieron como base a otros autores que también escribieron la misma historia: en 1938, Jacob Botoshansky lo hizo en su artículo “Dos Gedrukte Idische Wort in Argentine” [“La palabra judía impresa en la Argentina”], aparecido en un libraco del tamaño de una guía de teléfono con el que el diario Di Presse celebró los 50 años de la vida judía en el país; en 1941, Shmuel Rollansky –uno de los líderes del IWO y un estudioso relevante de la cultura judía argentina del siglo XX– la incluyó en su libro Dos Idishe Gedrukte Vort un Teater in Argentine [El periodismo, las letras y el teatro judíos en la Argentina (sic)]; y Lázaro Schallman, en 1970, volvió a contarla en otro artículo, “Historia del periodismo judío en la Argentina” (¡el primero en español!).

Después, el libro de Katz pasó a engrosar la masa imperfecta de la vasta y dorada literatura ídish argentina: hoy, un sinfín de páginas con polvo. Los Apuntes… se volvieron una referencia opaca, muchas veces inaccesible, y solo una feliz circunstancia hizo que sobrevivieran a los ecos de una guerra mundial, a las batallas internas de la colectividad judía argentina, a la frecuente falta de interés de los dirigentes comunitarios por sus padres fundadores y, quizás peor, a la construcción de un relato de origen algo naif que pocas veces ha sido revisado. Tratándose de un libro, esa feliz circunstancia de su supervivencia puede ser considerada como un milagro judío.

*

El cuento de Pinie Katz comienza en 1898 y termina en 1914. Es decir, desde que surgió Der Viderkol hasta Di Ydische Zaitung, el primer diario moderno de alcance masivo. El año de 1914 fue también un tiempo de recambio para el periodismo judío argentino porque el estallido de la Primera Guerra Mundial perjudicó a los correos y en consecuencia escasearon los diarios que llegaban desde Europa y Estados Unidos. El periodismo judío local se tornó profesional y moderno por necesidad.

Estos Apuntes… de 1929 son un libro de historia que está atravesado por una serie de debates vivos: a su manera, dan una noticia del día de ayer, una historia del pasado cercano que se continúa en ese presente en el que escribe Pinie Katz y que, por lo tanto, da forma a un libro más periodístico que historiográfico.

El breve período 1898-1914, de solo 16 años, fue recordado por muchos autores. Sin idealizaciones. “La palabra escrita tuvo en sus comienzos un nivel muy bajo, con periódicos muy pobres en sus conceptos, donde los periodistas eran principiantes sin ningún tipo de preparación, nivel ni autoridad”, anota Shmuel Rollansky en Dos Idishe Gedrukte Vort un Teater in Argentine. “El comienzo de la palabra escrita fue muy ambiguo. Los pioneros llegaron a ella con pocas ambiciones: ganar dinero o tener influencia sobre temas comunitarios. La escritura no era su meta”, agrega Rollansky. En el mismo año de 1914, David Goldman escribe en su libro Di Iuden in Argentine [Los judíos en la Argentina] acerca de “la cantidad de cadáveres que yacen en el cementerio literario argentino”, refiriéndose a los periódicos de poca vida.

Sin embargo, visto a la distancia, pienso que fue también un período apasionante. En esos años nacieron o dieron sus primeros pasos algunas instituciones que fueron luego pilares de la comunidad judía argentina: en 1951, la revista Der Shpigl/El Espejo miró hacia atrás y definió aquellos tiempos como “la época heroica del periodismo judío”. Sus protagonistas fueron un puñado de quijotes inquietos.

Estos pioneros se convirtieron con el paso de los años en figuras difusas o, en la mayoría de los casos, en simple materia de olvido. Abraham Vermont, el primer redactor judío que tuvo conciencia de sí mismo como “periodista” (“Yo soy un escritor de periódicos goyim que tiene la osadía de decir la verdad”, escribió en el primer número de Der Viderkol), yace hoy en una tumba difícil de encontrar en el cementerio de Liniers, en Buenos Aires (al menos a mí me resultó difícil de encontrarla y cuando lo hice, a duras penas leí en la roca el nombre en español del periódico que Vermont publicó durante 16 años: “La voz del pueblo”, Die Volks Stimme).

Abraham Vermont retratado en la revista Caras y Caretas (Nº 848, 1 de enero de 1915).

Pero aunque casi hemos perdido sus apellidos, todavía vislumbramos su estremecida belle époque, la fuerte politización que atravesaba a la comunidad: en sus locales, en sus sindicatos y en sus calles se veía a los activistas socialistas-idishistas del Bund, a los iskrovzes fieles a Lenin, a los S.S.ovetz sionistas-socialistas, a los trabajadores sionistas de Poalei Tzion, a los anarquistas, a los socialistas y a los sionistas. La represión de la revolución rusa de 1905 trajo hasta estas costas a un buen número de rebeldes; entre ellos, a Pinie Katz. “Todo era como una miniatura de lo que era la vida judía en Rusia y en Polonia”, escribe él.

“Un grupo de sionistas”: J. Sh. Liachovitzky, V. Zeitlin y otros en 1906. Fuente: Archivo Liachovitzky, IWO de Buenos Aires.

En el número 50 de Die Volks Stimme, del 27 de julio de 1899, Vermont le dedicó un largo artículo a Rosa Mangel, una muchacha de Galitzia que había llegado a Buenos Aires engañada por un comerciante de mujeres y que había escapado de su dominio. “Muchos de mayor edad no se hubieran atrevido a lo que ella se atrevió y menos hubieran tenido el coraje de estar en un país extraño, sin conocer a nadie, siquiera la lengua, bajo el control de la banda de ladrones judíos que se pasea franca y libremente, todos sus miembros adornados y brillantes con las joyas que hacen con el comercio de mujeres, del que le dan una parte a Dios, ya que de tiempo en tiempo le regalan una pequeña Torá”, escribió Vermont. Una fotografía de la muchacha completaba la nota, que se titulaba “Rosa Mangel”.

Artículo sobre Rosa Mangel en Die Volks Stimme. Ejemplar conservado en el IWO de Buenos Aires.

En esa ciudad y en ese tiempo, los activistas culturales se oponían a los tratantes de mujeres que estaban en la Argentina desde hacía ya muchos años (uno de ellos parece haber sido este Fr. V. Einstein, dealer in human flees, quien apareció en una noticia en Die Volks Stimme en 1899 y cuya imagen aparece hoy en la portada de este libro). Entre 1880 y 1930, Buenos Aires era considerada en Europa como el mayor centro de este negocio, según Víctor A. Mirelman, quien encontró que en 1909 había 102 prostíbulos (de un total de 199 en la ciudad) supervisados por regentes judíos. La colectividad luchó contra los traficantes y los boicoteó durante años en la vida comunitaria, no sin debates internos. Por eso es natural que los tratantes aparezcan en los primeros periódicos.

Los debates por la colonización judía en la Argentina completaban el panorama de la época sobre la que escribe Katz. Cuando comenzó la prensa judía en estas latitudes, ya existían cinco colonias (Moisés Ville, Mauricio, Clara, San Antonio y Lucienville), y hacia 1914 había trece. La Jewish Colonization Association (JCA), fundada por el Barón de Hirsch en 1891, había nacido para trasladar desde el Imperio Zarista hacia América a miles de judíos empobrecidos. Pero con la muerte del Barón en 1896, el plan quedó en las manos de funcionarios no muy queridos en las colonias. La colonización agraria había sido largamente anhelada por el pueblo judío, pero la exigencia a los colonos del pago estricto de las cuotas por la tierra y la negativa a entregarles parcelas para sus hijos trajo conflictos.

Katz se refiere a estos asuntos cuando explica que Der Viderkol apareció con un espíritu de denuncia sobre lo que ocurría en las colonias. Recordemos: su redactor, Mijl Hacohen Sinay, venía de Moisés Ville adonde su padre, el rabino Mordejai Reuben Hacohen Sinay, había encabezado una rebelión de los colonos contra el administrador. El levantamiento había sido derrotado con el apoyo de la policía santafesina. Der Viderkol presenta en su primer número un artículo con el título de “Di Inkvizitzion” [“La Inquisición”] sobre la condición de los campesinos judíos en este país, y un retrato fotográfico del colono Hirsh Tzainshtejer, quien, según escribe Pinie Katz, “está de pie, descalzo, atornillado a un elemento de tortura de la época de la Inquisición, que parece que fue aportado por la policía local”.

Todos estos debates acerca de la política, la colonización y la vida comunitaria sacudían a la época y algunos artículos podían llegar a ser muy agraviantes. Es conocido el refrán: “Dos judíos: tres opiniones”.

*

Una buena parte del acervo del IWO voló por el aire con el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y cayó destruido, humeante, sobre la calle Pasteur: libros, cuadros, diarios. Junto a escombros y a paredes desmoronadas. Fue en 1994. Murieron 85 personas. El IWO funcionaba en ese edificio comunitario y el trabajo posterior de los rescatistas y voluntarios nunca podrá ser agradecido lo suficiente: de los 100.000 volúmenes que había en la biblioteca, se rescataron 60.000, aparte de 9.000 fotografías, 120 pinturas, 17 instrumentos musicales, más de 2.000 discos, 38 esculturas y 700 afiches de obras de teatro y de cine. El IWO conserva también 32.000 diarios y revistas, pero entre ellos hay muy pocos de los que menciona Katz.

Cuando se pueden encontrar, suelen ser colecciones incompletas; a veces, tan solo ejemplares sueltos. No queda casi nada de la primera prensa judía argentina. En parte, porque esos pioneros infatigables se comportaron como archivistas perezosos de su propio trabajo. El capítulo argentino del IWO, que es donde deberían hallarse estos diarios, no fue fundado sino hasta 1928: un año antes de la publicación de los Apuntes… y 30 años después de la aparición del primer periódico judío argentino.

Este libro tiende un puente hacia esa generación de forjadores y recupera el trabajo tangible de ellos: sus palabras, sus periódicos. Las noticias que son citadas por Katz son rescatadas porque, créanme, a esta altura ya no se las puede leer en ningún otro lado.

La generación de los pioneros escribió unos 40 periódicos en esta etapa de 16 años. Así lo indica David Goldman en Di Iuden in Argentine. Katz señala que Der Viderkol, que dio tres números, dejó con su vacío la necesidad de más. “Pero para quién más, es difícil indicar”, escribe. “Puede ser para los lectores, para el público en general o quizás para los escritores. Público en general, en ese momento, había tanto como lectores. Y escritores había tantos como público en general”. Es que, de alguna manera, el periodismo judío había tomado el lugar de la religión, que desde hacía más de un siglo retrocedía ante el racionalismo moderno. Pero no solo entre los judíos ocurrió así: a Hegel se le atribuye la idea de que la lectura del periódico es la oración matinal del hombre moderno. “Con los atractivos de la religión fuera de juego, si no hubiera sido por la palabra impresa –a través de los libros o del periodismo–, la vida judía se habría perdido”, señala Jacob Botoshansky.

No queda del todo claro cuántos judíos había entonces en la Argentina. Según el censo nacional de 1895, vivían 753 en la ciudad de Buenos Aires, pero un censo interno realizado en 1909 entre los judíos marcó 30.000, según indica Haim Avni. El ingeniero demógrafo Simon Weill dice que los judíos llegaban a 16.000 en todo el país en 1899 y Avni agrega que hacia 1914 la comunidad total contaba con 115.600 personas. Como sea, la cantidad de publicaciones judías era desproporcionada con respecto a la población judía. En la Biblioteca Nacional, por ejemplo, en el año 2015 encontramos 535 periódicos y publicaciones de 39 colectividades: a la italiana corresponden 107, y luego le siguen la judía y la española, con 70 títulos cada una. Y los judíos nunca representaron un porcentaje demasiado elevado en la población argentina: probablemente nunca hayan llegado a ser ni el 5 por ciento. Entre 1920 y 1930, en los tiempos en los que se publicaron los Apuntes…, había 24 diarios y revistas judíos, 18 italianos y 15 españoles, según una estimación de Ricardo Feierstein, autor de muchos trabajos sobre la historia de la comunidad judía en nuestro país. En una proyección de casi un siglo (1898-1989), 337 publicaciones judías vieron la calle, de acuerdo a Alejandro Dujovne, investigador del libro y la edición en la Argentina.

Había entre los judíos “una fiebre comunicativa”, me dijo una vez Ester Szwarc, una de las directoras del IWO, y como señala un refrán en ídish: todo aquel que tuviera al menos una mano o un pie escribía.

*

“Realizamos una obra no solamente israelita, sino también muy argentina”, dijo el director del diario Di Ydische Zaitung –León Mass– a la revista Caras y Caretas, en un artículo sobre la prensa judía de Buenos Aires aparecido el 5 de enero de 1918 (cuyas fotografías muestran, entre otros, a un joven Pinie Katz). “Con nuestros tipos hebraicos predicamos el amor y el respeto hacia esta patria de nuestros hijos, no incompatible con el amor hacia la patria de los viejos abuelos”, también dijo Mass.

Pinie Katz (tercero desde la izq.) con colegas de Di Ydische Zaitung. Fotografía aparecida en la revista Caras y Caretas (Nº 1005, 5 de enero de 1918).

En esos primeros periódicos existe una narración de la vida argentina. Pero hoy se esconde en las penumbras: está desperdigada en las miles y miles de páginas escritas en ídish. Y al volverse esta lengua cada vez más extraña, esa narración producida en la Argentina sobre los asuntos argentinos va quedando inexplorada.

Se ha escrito mucho sobre la suerte y el destino del ídish. Pero esbocemos una breve nota sobre lo poco comprensible que puede llegar a resultarnos hoy este idioma: la elección idiomática del Estado de Israel, la eliminación física de la mayoría de los hablantes de ídish durante la Segunda Guerra Mundial (de los 18 millones de judíos que había en la víspera de 1939, once millones hablaban esta lengua; de ellos, más de la mitad fueron asesinados: el nazismo no escatimó esfuerzos en el lingüicidio), la desaparición natural de las generaciones más viejas y la asimilación de sus descendientes (sobre los jóvenes judíos argentinos de la década de 1920, escribió Pinie Katz en sus Geklibene Shriftn: “El ídish es para ellos el idioma de los ‘viejos’, que es como los hijos argentinos denominan, con desprecio o con cariño, pero sin respeto, a sus padres italianos, españoles o judíos. Entienden el ídish, pero no les es muy grato hablarlo”); en fin, todo esto llevó a que el ídish hoy sea, como señala Eliahu Toker, una lengua que tiene más historia, literatura y prestigio académico que hablantes.

En la Argentina, donde el ídish era una asignatura en muchas escuelas judías, la ola expansiva del atentado a la AMIA trajo entre sus efectos inesperados el fin de su enseñanza. Los únicos colegios que todavía lo dictaban entonces, el Scholem Aleijem y el I. L. Peretz, tomaron el ciclo de 1995-1996 como una instancia para reafirmarse luego del ataque y renovar sus materias, y lo dejaron de lado.

En el Atlas de las lenguas del mundo en peligro de extinción de la Unesco, de 2012, el ídish se encuentra en el tercer grado de una escala de seis (donde el primero es “a salvo” y el último, “extinta”). El tercer grado, “en peligro”, está definido como aquel en el que “los niños ya no aprenden el idioma como lengua materna en casa”. La Unesco dice que lo hablan 1,2 millones de personas; el Museo Judío de Berlín, alrededor de tres millones. La buena noticia es que hay cierto renacimiento: lo impulsan los investigadores históricos, los nostálgicos y los ortodoxos, que hablan ídish para no profanar el hebreo.

Traducir el ídish que se escribió en estas latitudes no ha sido un ejercicio frecuente. En la revista Judaica, creada por Salomón Resnick (un traductor sistemático), Aharon Ioel Zacusky publicó en junio de 1943 un artículo titulado “Las traducciones como medio de hacernos conocer”, en el que decía: “En todos los demás pueblos hay quien se interesa para estimular la introducción de distintas obras de importancia de otras naciones. Existe un entendimiento y un interés recíproco. Mucho influye para eso la acción del Estado. Obligan a ello motivos culturales y nacionales, razones patrióticas, obligaciones políticas, vinculaciones diplomáticas. Pero, tratándose de los judíos, no hay quién lo haga. Si no lo hacemos nosotros mismos, no habrá quién se acuerde de nosotros. Y lo que en nuestro medio no llevan a cabo los individuos, no llega a hacerse”. Aunque el artículo es anterior a la creación del Estado de Israel, poco cambió respecto al ídish. “Dejemos ya de ser un misterio”, pedía Zacusky.

Con el correr de las generaciones, yo mismo he olvidado el ídish, la lengua que utilizó mi bisabuelo para escribir su periódico. Por eso, una advertencia: esta traducción de los Apuntes… es una traducción posible, pero puede haber otras. La transliteración desde el ídish hacia el español no es sencilla. Dos alfabetos diferentes no pueden reflejar de un modo idéntico las palabras y en estas páginas se utiliza en general el criterio de la transcripción fonética literal. Shmuel Rollansky, Eliahu Toker y Perla Sneh han utilizado antes este mismo criterio.

En pleno siglo XXI, el ejercicio de traducir de este idioma continúa siendo como revelar un misterio. Rescatar una palabra desde un pasado que se ha vuelto críptico es correr un velo e invitar a una conversación nueva.

*

Pinie Katz no evita la polémica ni la ironía. Cuando explica cómo surgieron muchos diarios en la Argentina, dice: “Con una máquina para imprimir los anuncios de los teatros (que necesitaban de letras grandes, de modo que los imprenteros debían abastecerse de ellas), el dueño de la imprenta pensaba: ‘¿Por qué van a estar las máquinas apagadas cuando no hay que prensar para el teatro? Linotipistas hay y pueden trabajar. Y si hace falta, podemos contratar a algunos chicos que pueden aprender… La redacción es el menor problema: hay tantos judíos en esta comunidad que quieren mostrar sus conocimientos y jóvenes que quieren ver sus nombres impresos, y por otro lado tenemos una tijera para recortar y pegar notas de otros periódicos… No hay que hacerse problema, ya sabemos cuál es el secreto y seguramente ya va a aparecer alguien que se va a adjudicar el título de ‘redactor’ sin dinero, para traducir las crónicas de los grandes diarios de la tarde y escribir algunos buenos artículos’”.

Katz cuenta anécdotas, regala detalles interesantes y siempre aporta información. Si no fuera por su libro, ¿quién sabría que un editor desde Buenos Aires le pagó a Scholem Aleijem por un cuento original titulado “Di Goldschpiners”? Sí: apareció por entregas en la revista Di Idishe Hofenung y quien lo consiguió (y pagó) fue Jacob Joselevich. El cuento llegó por correo y era una pieza a la que se le rendía reverencia: “Circulaba en la organización de mano en mano y yo, que era en realidad un extraño, pero que me sentía como en casa entre ellos, vi la pequeña carta y el manuscrito. Lo tuve en mis propias manos y lo leí”, recuerda Katz.

En buena medida, su libro también es un libro de retratos. Aparecen delineados todos los pioneros: el ya mencionado Abraham Vermont (1868-1916), “un periodista salvaje” y “un periodista del caos”; Jacob Sh. Liachovitzky (1874-1938), que “se infectó con el sionismo y operó en todos los frentes”; Jacob Joselevich (1859-1921), cuyo estilo “era el de los poetas clásicos del pueblo judío, y en su escritura había una especie de dialéctica como no la tuvo ninguno de los escritores de aquella generación”; Mijl Hacohen Sinay (1877-1958), “hijo de un rabino que también había escrito algunas piezas referidas a la religión, nacido en Grodno y empleado como maestro en la colonia de Moisés Ville”; Schapiro (¿?-¿?), un kropotkinista que “era una personita linda, con bigotes oscuros, con una vocecita como la de un ‘primer amante’, que actuaba en el escenario del teatro judío”; Leon Jazanovich (1882-1925), el famoso activista de Poalei Tzion para quien “la ortodoxia marxista era teoría y lo importante era la acción”; P. Shprinberg (¿?-¿?), que como era “el hijo de un hombre de mucho dinero y no tenía oficio, se le ocurrió hacer un negocio con un periódico ilustrado”; y muchos otros.

Ficha de ingreso al Idisher Literatn un Dyurnalistn Farain in Argentine [Sociedad de Escritores y Periodistas Israelitas en la Argentina] completada por Mijl Hacohen Sinay.

Los periódicos se escribían con orgullo: si no nosotros, ¿quién?; si no ahora, ¿cuándo?; y si no aquí, ¿dónde? Los hizo, como me dijo una vez la escritora Perla Sneh, una generación que respondía al ideal de los sastres poetas y de los obreros intelectuales, en el que la participación política pasaba por la cultura, y la cultura no era erudición sino un modo de vida.

Por eso en este libro también hay polémicas. Hay algunas ajenas, como la que Die Volks Stimme mantiene con los administradores de la JCA, donde, según escribe Katz, “nunca aparecen los nombres reales de los colonos [que publican cartas de denuncia], que solo figuran con apodos. Del mismo modo, el administrador de la colonia de Entre Ríos se llama Haman el Segundo y el de Moisés Ville, el Negro Egipcio”. Hay también polémicas propias, como esa que el propio Katz mantiene con Jacob Sh. Liachovitzky, iniciador del diario Di Ydische Zaitung y periodista célebre, definido por el historiador Boleslao Lewin como “el más exuberante fundador de publicaciones periódicas en ídish”… aunque Katz dice que “reina sobre él, en todos los círculos, cierta falta de reconocimiento, como si ya se hubiera retirado de la vida comunitaria”.

Y por último, hay polémicas que giran en torno a estos mismos Apuntes…: habiendo leído el libro, Lázaro Liacho (gran escritor en idioma español, hijo de Liachovitzky) lo describe en el año 1938 como “ese panfleto ignominioso y traidor de Pinie Katz” que está “plagado de inexactitudes, de inventos miserables que buscan denigrar a las personas de las cuales pretende hacer historia, rebajándolas intencionalmente”.

Documento argentino de Mijl Hacohen Sinay (“Miguel José Sinay”), emitido en agosto de 1923.

En medio de las polémicas, esta nueva edición anotada intenta dar contexto y reponer algo de lo que se ha olvidado a lo largo de casi 100 años. Muchas de las notas corresponden a citas de Mijl Hacohen Sinay, que también leyó estos Apuntes… y los comentó en una serie autobiográfica que publicó en la revista Der Shpigl/El Espejo. A veces discutió a Katz: “Yo no entiendo de dónde saca Katz que…”, “Conociendo como conozco a Katz hace tantos años, y sabiendo que escribe con una responsabilidad tan poco común, me es de verdad una gran sorpresa que se haya permitido anotar sin certeza…”, “Esto no es correcto…”, “Pinie Katz se dio cuenta luego de lo absurdo de la historia, ya que…”. A través de las notas al pie, Katz y Sinay, dos compañeros de generación, dialogan y agrandan la lectura de este libro.

*

Pinie Katz (en el centro) y otros periodistas de Di Presse. Fuente: Archivo Di Presse, IWO de Buenos Aires.

Pinie Katz fue un periodista libre, un escritor famoso, un traductor dedicado, un fundador inteligente (creó y trabajó en el diario Di Presse entre 1918 y 1952), un líder sindical activo y un apasionado creador de instituciones culturales. Fue, a decir de Shmuel Rollansky, “un rabí de la palabra” y “el último de los primeros de la prensa judía en la Argentina”. En un obituario de Katz en el diario Di Ydische Zaitung, Rollansky escribió que “sus páginas acerca de los pioneros de la palabra impresa en la Argentina fueron la base para la posterior escritura sobre la prensa judía en la Argentina”.

Pinie Katz nació el 20 de diciembre de 1881 en Groseles (Grossulov; hoy su nombre oficial es Velikaya Mikhailovka), cerca de Odesa. Ahí y luego en Tiraspol trabajó, siendo muy joven, como pintor de letreros y como encuadernador. El oficio lo llevó a la actividad política, y se convirtió en un iskrovze del grupo de adeptos a Lenin. En 1903 tuvo que cumplir con el servicio militar, siempre temido por los judíos en Rusia; por entonces se libraba la guerra con Japón y Katz fue integrado a una guarnición de infantería de la región de Kosenitz. Cuando llegó, se hizo conocer como un joven culto y las familias judías de la zona lo contrataron en sus ratos libres como maestro particular de hebreo para sus niños. Algún tiempo después, su hermano Iosl le envió una carta contándole los sucesos de la revolución de 1905 en Odesa y Katz pidió una licencia. Llegó a casa cuando la rebelión ya había sido vencida y un pogrom había acabado con mucho de lo que los dos hermanos amaban. Como ya no tenían a dónde ir, decidieron emigrar.

Escaparon a Cracovia y siguieron hacia Amberes y París. En la primera ciudad se sumaron a un grupo de emigrantes que tenía como destino Argentina. Pinie Katz dudó: prefería quedarse en París; su hermano soñaba con Palestina. Al final, los dos subieron al barco Campana, con rumbo a Buenos Aires, y llegaron el 19 de abril de 1906.

En América, antes de ser periodista –e incluso en sus primeros años de oficio–, Pinie Katz trabajó como pintor de obra y como maestro judío. La prédica de Zalmen Sorkin, un dirigente de la organización de obreros sionistas Poalei Tzion, lo acercó al movimiento de trabajadores judíos y desde allí colaboró con los periódicos Broit un Ehre y Shtrahlen (antes se había iniciado en una página judía en La Protesta). En 1914 se vinculó con Di Ydische Zaitung, pero luego de una huelga se fue con el grupo que fundó Di Presse, el diario progresista (favorable a la Unión Soviética), que él dirigió por muchas décadas y que fue la competencia de Di Ydische Zaitung. Como periodista, Katz se destacó, según un obituario aparecido en Mundo Israelita, “por la galanura de su lenguaje, la sobriedad de su estilo y la agudeza de sus comentarios”.

Se casó con Lily Epstein y con ella vivió en un departamento (repleto de libros y, obviamente, de periódicos) en Buenos Aires, en esa zona de cruce de barrios que es la calle Gallo a poco de su esquina con Córdoba. Tuvieron dos hijos y cinco nietos.

“Murió Pinie Katz”: necrológica en Di Presse, 8 de agosto de 1959.

Al mismo tiempo que informaba y opinaba, Katz traducía. Llevó al ídish algunos libros fundacionales de la literatura argentina: Facundo, de Domingo F. Sarmiento; Los gauchos judíos, de Alberto Gerchunoff; Don Segundo Sombra, de Ricardo Güiraldes; Los caranchos de la Florida, de Benito Lynch; Cuentos de la selva, Anaconda y La vuelta de Anaconda, de Horacio Quiroga; El río oscuro, de Alfredo Varela; Nacha Regules, de Manuel Gálvez; Pago chico y La vuelta de Laucha, de Roberto Payró. En 1950 publicó su gran traducción de Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. También tradujo novelas de autores rusos, estadounidenses, australianos, ecuatorianos, brasileños, islandeses, belgas y franceses.

De joven fue secretario de Poalei Tzion. Actuó siempre en sociedad y fundó el ICUF argentino en abril de 1941. Cuatro años antes había estado en París, en el congreso mundial inaugural de esta Federación, que había nacido con una propuesta de los intelectuales judíos del Partido Comunista Francés por la causa antifascista, contra el antisemitismo y a favor de la cultura judía. Katz había participado de ese congreso como representante de 23 instituciones argentinas y cinco uruguayas. Como comunista, sin embargo, Katz vivió en una época de encrucijada en la que el maltrato de la Unión Soviética a los judíos era difícil de ocultar.