8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ediciones Pàmies

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

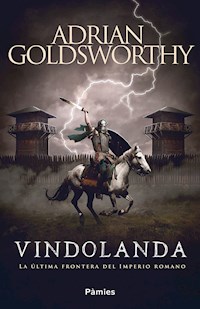

114 d. C. En las áridas llanuras más allá de la frontera oriental del Imperio, una legión romana asedia la ciudad de Nicópolis. Separado de su amada Enica para mantenerla a salvo, el centurión Flavio Ferox sigue trabajando para el primo del emperador, el calculador y despiadado Adriano. Su próxima misión: destapar una trama de corrupción en el ejército cuyos cabecillas parecen ser altos mandos. Ferox no tiene más remedio que matar a un tribuno, pero sabe que los verdaderos traidores andan sueltos. A medida que el asedio se endurece, la trama se extiende, y los soldados empiezan a ser asesinados a sangre fría. Mientras tanto, la investigación de Ferox lo acerca cada vez más a la corte imperial, y tendrá que averiguar en quién se puede confiar y qué es lo que realmente quiere el intrigante Adriano.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Título original: The City

Primera edición: octubre de 2022

Copyright © Adrian Goldsworthy, 2022

© de la traducción: Pedro Santamaría Fernández, 2022

© de esta edición: 2022, ediciones Pàmies, S. L. C/ Mesena, 18 28033 Madrid [email protected]

ISBN: 978-84-19301-34-5

BIC: FV

Diseño de cubierta: CalderónSTUDIO®

Fotografías: Ivan Smenovych/Debu55y/Kiev.Victor/Shutterstock

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público.

Índice

Nota

Prólogo

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

XXII

XXIII

XXIV

XXV

XXVI

XXVII

XXVIII

Epílogo

Nota histórica

Glosario

Contenido especial

Para Robert.

Nota

La ciudad de Nicópolis que aparece en este relato es ficticia. Existían varias ciudades con este topónimo en el mundo helenístico, y recibían este nombre para conmemorar batallas ganadas por un rey o por un emperador romano.

Prólogo

Cuando llegó Alejandro el griego, los pastores dijeron que se parecía a un enorme carnero, siempre furioso, siempre cargando contra lo que fuera que encontrara a su paso. El grueso de su ejército nunca pasó por allí, pero pastores y campesinos oyeron hablar de sus batallas y de las matanzas, y se alegraron de que ambas cosas ocurrieran lejos. Había muerto un Gran Rey, escucharon decir, y Alejandro era Gran Rey. Había griegos en las ciudades, sátrapas que enviaban a sus soldados a recaudar los impuestos, tal y como siempre habían hecho sátrapas, soldados y reyes. Griego o persa, ¿qué importaba?, la vida ya era lo bastante dura como para preocuparse por cosas sobre las que no ejercían ningún control. Siempre había suficiente trabajo como para mantener a un hombre ocupado.

Las caravanas iban y venían como siempre, y los viajeros, cubiertos de polvo, decían que Alejandro el griego estaba luchando en Bactria, remontando montañas que se alzaban hasta el mismo cielo y que desembocaban en la India. Los comerciantes contaban buenas historias, el que fueran verdad o mentira era lo de menos porque todo estaba ocurriendo muy lejos. Pasados los años dijeron que Alejandro el griego se había convertido en un dios y que había muerto. Los pastores afirmaban que los carneros más temerarios solían enfermar y morir antes de hacerse viejos, pero los campesinos ya habían oído decir en otras ocasiones que Alejandro el griego había caído, aunque al final esto siempre resultaba ser mentira. Así que seguían trabajando la tierra y venerando cada gota de lluvia mientras esperaban al año siguiente para saber qué más decían los mercaderes. Entonces llegaron los soldados y levantaron una ciudad, y escogieron una colina para poder defenderla, pues así es como piensan los soldados.

Los mercaderes de las caravanas nunca habían dicho gran cosa sobre los soldados griegos, ¿qué iban a decir? Eran salvajes del lejano Occidente que lo único que sabían hacer era matar. Los mercaderes no habían hablado de los guerreros que se habían hartado de Alejandro el griego, de aquellos que susurraban que deberían detenerse y volver a casa, y que el joven Gran Rey estaba demasiado ebrio de vino y poder. Nunca dijeron, si es que alguna vez lo supieron, que Alejandro se había enfadado con aquellos hombres y había ordenado que los expulsaran de sus regimientos y que formaran con ellos una unidad especial. A ella fueron todos los soldados que lo habían criticado, todos aquellos que habían quebrado sus normas, los que habían intentado desertar y habían sido capturados, y aquellos que habían mostrado cobardía en batalla. Eran pocos los que, fuera del ejército, habían oído hablar de estos hombres, los «subversivos», tal y como se les llamaba, y pocos los que sabían que en el idioma de los griegos se les conocía como los ataktoi, y que Alejandro los destinaba a puestos de gran peligro y poco honor. Muchos murieron, aunque otros no, y siempre había más que sufrían la sentencia de unirse a ellos.

Esos fueron los soldados que vinieron, enviados por Alejandro el griego, a fundar una nueva ciudad y a ocupar en su nombre las tierras que la circundaban. Les dijeron a los campesinos y a los pastores que serían súbditos de aquella ciudad, que sus campos y rebaños ya no eran suyos, sino que eran propiedad de los ciudadanos de ese nuevo lugar para el que habrían de trabajar. Los campesinos y los pastores no podían ni soñar con igualarse a los recién llegados ni en armamento ni en habilidad asesina, así que hicieron lo que se les decía y los colonos tuvieron el suficiente sentido común como para dejarles lo suficiente para alimentar a sus familias. Tal es el modo en que funciona el mundo.

Y, sin embargo, aquellos griegos eran gente extraña, pues llamaron Tebas a su nueva ciudad afirmando que era porque una vez había habido una gran ciudad en la tierra de los griegos con ese nombre, hasta que Alejandro el griego la destruyó. No parecieron ni entristecerse ni alegrarse cuando, meses después, llegó la noticia de que probablemente Alejandro el griego estuviera muerto. Tampoco se fueron, sino que siguieron levantando su ciudad obteniendo la piedra de las colinas en vez de cociendo arcilla para hacer ladrillos como hacen los hombres sensatos. Muchos habían traído mujeres de medio mundo: carias, fenicias, egipcias, persas, bactrianas, indias y también griegas; el resto tomó a muchachas de las aldeas cercanas como esposas, tal y como debía ser.

Los colonos dijeron que el hermano de Alejandro el griego era ahora Gran Rey, y que el hijo nonato de Alejandro el griego también sería rey, aunque todo esto ya no les importaba, porque solo querían vivir, algo que a los campesinos y a los pastores les pareció sensato. Sin embargo, surgieron reyes por todas partes que guerrearon entre sí, y no pasó mucho tiempo hasta que llegaron dos ejércitos. Los colonos debatieron durante días, pues tal es la costumbre de los griegos, hasta que decidieron armarse y unirse a uno de los reyes, pues con él, dijeron, sus casas estarían a salvo. Acudieron tarde a la batalla, cuando los cadáveres ya estaban amontonados y las aves carroñeras disfrutaban del festín, y mientras uno de los reyes, ensangrentado y cansado, hacía un llamamiento a sus tropas exangües para que resistieran una última embestida. Pero los colonos aparecieron por la retaguardia del ejército enemigo, y su ataque fue tan repentino y tan audaz que el pánico se apoderó de ellos. El otro rey lideró la carga contra los colonos y murió ensartado en sus lanzas. Entonces sus soldados fueron presa del miedo y huyeron. Fue una victoria, como si eso importara, y el rey que había estado a punto de caer derrotado alabó a los colonos y le dio un nuevo nombre a su ciudad: Nicópolis, que significaba «ciudad de la victoria» en la lengua de los griegos. Había muchas ciudades con el mismo nombre, algunas eran famosas y otras no. Los pastores y los campesinos no prestaron atención, y siguieron pendientes de sus animales y de arar la dura tierra, aunque se alegraron cuando los ejércitos se fueron.

Pasaron los años y los primeros colonos envejecieron y murieron. Algunos aldeanos fueron obligados a unirse a ellos y otros lo hicieron por voluntad propia, mientras que artesanos, trabajadores, comerciantes y esclavos llegaban a la ciudad, y vivían protegidos por sus robustas murallas. Durante un tiempo se presentaron más caravanas y los ejércitos se mantuvieron alejados, ya que Nicópolis ni era rica ni era un lugar tan deseable como para que mereciera la pena asaltar sus defensas. Aunque los «subversivos» hubieran desaparecido, sus descendientes y otros habitantes heredaron el recelo por los grandes reyes y su deseo de que se les dejara en paz.

Reyes y reinos nacieron y cayeron y la vida siguió. Las rutas de caravanas del sur se volvieron más seguras, e incluso había quien decía que más rápidas, y los pocos que aún pasaban por allí eran los obstinados o los que codiciaban las bellas gemas con inscripciones que fabricaban los nicopolitanos o la seda fina, que transformaban en atuendos. La ciudad no era rica, por lo que no levantó muchos templos ni monumentos ni necesitó ampliar sus murallas. Sin embargo, no era pobre y, al igual que los pastores y los campesinos, los artesanos obtenían lo suficiente por su trabajo, a veces incluso algo más que lo suficiente.

Cuando los hijos de Grecia perdieron vigor y los herederos de sus reyes fracasaron, aparecieron otros. Los orgullosos arsácidas llegaron con sus magníficos caballos desde el este y, después, los bárbaros romanos y sus césares llegaron desde el oeste. Surgieron reyes en Edesa que reclamaron las tierras de su entorno hasta Nicópolis y hasta el gran Éufrates, y llamaron a su reino Osroena. Siempre habrá reyes y sátrapas con sus soldados, y siempre habrá tributos que pagar. Los nicopolitanos pagaban esos impuestos, pero se negaban a albergar a los soldados de los reyes en su ciudad, y dijeron que defenderían sus murallas. El primer rey fue lo bastante sensato como para ver que las viejas murallas eran fuertes todavía, y aceptó. No todos sus herederos resultaron ser igual de juiciosos, aunque mantuvieron la promesa de permitir que Nicópolis se gobernara a sí misma y gestionara su defensa siempre y cuando siguiera pagando. Cuando hablaban de esto los mercaderes reían, porque se había alcanzado el mismo acuerdo con el Gran Rey de reyes arsácida de Partia.

Durante más de cuatrocientos años Nicópolis siguió en su colina, con sus murallas desgastadas y resquebrajadas, como el viejo guerrero que aún atesora parte del vigor de su juventud. Los ciudadanos eran de muchas razas y hablaban muchas lenguas, aunque todos eran gobernados por un consejo y unos magistrados que escribían las leyes en el idioma de los griegos. Extramuros, los pastores y los campesinos hablaban igual que lo habían hecho sus padres y los padres de sus padres desde el principio de los tiempos. Tal y como siempre había sido cuidaban de su ganado y araban la dura tierra, venerando cada gota de lluvia.

I

En las colinas

Quinta hora de la noche de los idus de febrero, durante el consulado de Quinto Ninio Hasta y Publio Manilio Vopisco Viciniliano (114 d. C.)

Rufo tenía el rostro entumecido, castigado por el viento y la incesante lluvia. Estaba completamente empapado, sus ropas pesaban merced al agua, tenía frío y se sentía torpe. Sin duda la cota de malla que sus esclavos habían pulido hasta dejar reluciente ya se estaba oxidando. Era complicado mantenerla en buen estado, y eso que ni siquiera había pasado un mes desde que llegara, orgulloso, a ocupar su puesto en la legión. A pesar del frío, tenía la espalda pegajosa de sudor por el esfuerzo de la caminata cuesta arriba, y eso que apenas había recorrido la mitad del trecho que lo separaba de la cima de la colina. La tormenta había convertido el suelo arenoso en barro. Eso significaba que tenía que pisar con cuidado para mantener el equilibrio. Entonces una piedra le impactó de lleno en la cabeza. Rufo gritó como un chiquillo y cayó de bruces.

Rufo pareció permanecer una eternidad tumbado en el lodo, como si no le importara lo que pensaran los demás y sin la voluntad necesaria para ponerse en pie. Se oyó un ruido, quizá fuera un chillido ahogado, en lo alto, levantó la cabeza y escupió barro. La lluvia empezaba a remitir y la noche a clarear un poco. Creyó poder distinguir la oscura silueta del tribuno, con el rostro convertido en un borrón pálido que miraba hacia atrás. El torpe cretino debía de haberse percatado de que acababa de desplazar una piedra que había caído pendiente abajo.

—¡Estoy bien! —gritó Rufo, aunque dudaba que el tribuno fuera capaz de oírlo, así que izó el pulgar, gesto que quizá viera o quizá no.

Fuera como fuera, el tribuno pareció darlo por bueno, porque el borrón blanco desapareció y la oscura silueta reanudó la escalada. Se encorvó, lo que significaba que debía de estar cerca de la cima de la colina, donde la pendiente era mucho más pronunciada. Según el legado, los dos oficiales debían ser capaces de obtener una buena perspectiva desde lo alto, y de encontrar algún punto de referencia que pudiera darles una pista sobre dónde se hallaban antes de que alguien se diera cuenta de que el comandante de la VIIII Hispana estaba perdido en medio de ninguna parte con un puñado de oficiales y una pequeña escolta. Rufo tenía sus dudas. Si la tormenta amainaba, quizá tuvieran una oportunidad de orientarse, pero aquellos áridos cerros parecían todos idénticos, sobre todo de noche. Además, no creía que estuvieran cerca de ninguna ciudad o aldea conocidas. Dado que aún no habían caído al río —con lo que tampoco se habría mojado mucho más de lo que ya estaba—, no podía pensar en ningún punto de referencia que pudiera servir de mucho. Pero una orden era una orden. El legado era un hombre muy particular hasta cuando las cosas iban bien, e incluso la escasa experiencia que Rufo había tenido en el ejército le hacía sospechar que, siendo el oficial de menor rango, acabarían por culparlo a él. Así eran las cosas. Rufo se tocó la cabeza y supuso que el impacto le había provocado un buen moratón, podía ser que incluso un corte. Con el cabello empapado era incapaz de saber si estaba sangrando.

—Mierda —dijo Rufo en voz baja, y se puso en pie.

Estuvo a punto de resbalar cuando, una vez más, comenzó a seguir al tribuno. El entumecimiento empezó a apoderarse de sus miembros, y jadeó al obligarse a continuar cuando todo lo que quería era sentarse y descansar. No, eso no era cierto. Lo que de verdad hubiera querido era estar a dos mil millas de distancia, en casa, en Tarraco, con su padre —su querido e indulgente padre— diciéndole de nuevo que no fuera tan necio, que no se alistara en las legiones y él siendo lo bastante sensato esta vez como para escucharlo.

El centurión no tardó en encorvarse y en hacer uso de las dos manos, ya que la pendiente se volvía cada vez más pronunciada. El suelo allí era diferente, más duro y rocoso, y, en algunos puntos, tuvo que sortear partes que casi eran verticales. Empezó a ver mejor, y en un par de ocasiones pudo distinguir estrellas entre los jirones de las nubes. Debía de pasar ampliamente de la medianoche, y debía de haber transcurrido menos de media hora —aunque parecieran días— desde que el legado les hubiese ordenado al centurión y al tribuno que treparan a lo alto con la esperanza de averiguar dónde estaban. Con un último esfuerzo Rufo se encaramó a la cima. El tribuno estaba esperando, y alargó la mano hacia él.

—Ah, Rufo, querido compañero —dijo, y tiró del centurión hacia arriba—. Una subida jodida, ¿no crees? Y, de paso, una noche de mierda. ¿Quién se va a alistar en el ejército, eh?

Rufo logró erguirse.

—Solo los soñadores y los desesperados —logró decir, repitiendo una frase que había visto escrita en más de un muro—. Y creo que ya no soy ni lo uno ni lo otro. —Decidió no añadir ninguno de los ácidos comentarios que solían acompañar a la cita.

El tribuno sonrió. Tenía los dientes muy blancos. Lucio Flavio Arriano era un griego bajo y robusto de Bitinia. Rufo tenía veintiséis años, y calculaba que el tribuno tendría su misma edad, o quizá fuera algo menor, lo que hacía que sus aires de jovial eficacia resultaran tan admirables como exasperantes. Arriano era un eques y había pasado varios años al mando de una cohorte auxiliar en algún lugar del Danubio antes de convertirse en uno de los cinco tribunos de rango ecuestre de la legión, por lo que debía de haber sufrido su cuota de penurias en el pasado.

—Es difícil estar seguro de nada con el aguacero que ha caído. Al menos ha escampado. ¡Mira, la mismísima luna! —Arriano señaló a una finísima luna creciente. Las nubes empezaban a dispersarse, y ya se veía la gran inmensidad del cielo bañando la cima de la colina con una pálida luz plateada.

—La verdad es que esto es bonito —declaró Arriano con entusiasmo al tiempo que extendía el brazo hacia el horizonte—. Y lo desagradable que ha sido la tormenta ayuda a apreciar aún más la belleza. … Nunca he visto tiempo tan malo como el de aquí —añadió mientras negaba con la cabeza—, ni peor lugar en el que soportar una tormenta como esta. —Resopló y se frotó la cara con la mano. Rufo aún tenía la piel insensible del frío y del tiempo que habían pasado bajo la pertinaz lluvia—. Y sin embargo… —Había la luz suficiente como para ver al tribuno fruncir el ceño sumido en sus pensamientos—. Y, sin embargo, debemos valorar si tales deseos están justificados, incluso si son razonables. Al fin y al cabo, ¿acaso no moja la lluvia estés donde estés?

—¿Señor? —dijo Rufo confundido, aunque percibió que lo que su superior quería era algún tipo de respuesta—. La lluvia moja —convino pasado un instante, dado que uno debía complacer a los superiores, sobre todo cuando se estaba a solas con ellos—. Y cuando llueve mucho uno se moja mucho.

—Sin duda. Y puede llover en cualquier parte. —Arriano pareció satisfecho con la conclusión—. Sabiduría, querido amigo; sabiduría aprendida de los más sabios. Desear estar en otro lugar es inútil y solo sirve para engañarse. Las cosas malas bien pueden ocurrirnos estando donde deseamos estar. Por tanto, la lluvia mojará allá donde te encuentres. Es mejor aceptar lo que nos toca en la vida con serenidad.

Lo mejor sería estar bajo techo en un lugar cálido, pensó Rufo, aunque fue lo bastante juicioso como para no decir nada. Una vocecilla en su cabeza le susurraba que su desánimo saltaba a la vista y que el tribuno estaba intentando animarlo, pero tenía los huesos demasiado cansados como para que le importara.

—¡Ven, debemos continuar con nuestra aventura! —Arriano hablaba como si verdaderamente estuviera entusiasmado, y avanzó a grandes zancadas por la cima solo para detenerse de repente—. ¡Quieto!

Rufo se quedó inmóvil y miró a su alrededor buscando indicios de peligro. Siempre cabía la posibilidad de toparse con bandidos en un lugar desolado y en una noche inhóspita como aquella, pero no pudo ver ni rastro de gente, ni de animales, menos aún de uno que pudiera constituir una amenaza. Los bandidos, a pesar de sus carencias morales, a veces eran capaces de mostrarse sensatos, y quién sino un soldado cumpliendo órdenes andaría por allí en una noche como esa.

Arriano se agachó, se acuclilló y empezó a rascar el suelo.

—¡Mira! —dijo—. Están por todas partes. ¡Lo sabía! —Le faltó poco para incorporarse de un salto, y le mostró un gran trozo de cerámica—. ¡Mira!

Rufo no pudo ver nada destacable, pero cogió el objeto y, obediente, lo examinó. Tenía un borde grueso, y, a juzgar por la curvatura, debía de haber formado parte de un gran cuenco, lo que seguía sin explicar el entusiasmo del tribuno.

—Lo sabía —volvió a decir Arriano—. La forma de la colina estaba clara, no es un accidente geográfico natural. Esto, en su día, fue una ciudad. Hace siglos, puede que mil años. Hubo gente viviendo aquí y llamándolo hogar, arando sus campos y luchando en guerras. —Casi estaba gritando, y no solo para hacerse oír por encima del rugir del viento—. Esta colina a la que hemos maldecido mientras trepábamos, bajo truenos y relámpagos, fue una vez la casa de hombres que no eran muy diferentes a nosotros. ¿Crees que algún día habrá quienes recojan fragmentos de nuestras vidas?

El tribuno se alejó a grandes zancadas antes de que Rufo pudiera responder, dejándolo allí, sosteniendo el fragmento de cerámica y preguntándose si se suponía que debía quedárselo.

—¡Vamos, hombre, no te quedes ahí! —gritó Arriano.

Rufo soltó el trozo de cerámica y corrió hacia el tribuno. Sus botas hicieron crujir el suelo al romper más fragmentos, por lo que dedujo que a Arriano no le faltaría cerámica si quería más.

—¡Rápido! —dijo Arriano con impaciencia, casi enfadado, y, de pronto, el viento amainó y su voz se antojó estruendosa—. ¡Vamos, tenemos una misión que cumplir!

Rufo lo siguió, observando al tribuno mientras sorteaba una serie de montículos. Al acercarse comprobó que se trataban de piedras amontonadas, los restos de casas y muros antiguos. Algunos incluso le llegaban a la altura de la cintura. Trepó por lo que debía de haber sido el portón de una muralla para unirse a Arriano, que estaba mirando a lo lejos. A sus pies la pendiente era casi vertical.

—Bien —dijo Arriano pasado un rato—, al menos seguimos estando en Siria. Es todo un alivio.

—Aunque debemos acordarnos de agradecer lo que nos dé la vida, sin importar dónde nos encontremos —repuso Rufo intentando imitar en lo posible el tono plano del tribuno.

En realidad, no podía ver gran cosa. Ante ellos se abría un valle profundo seguido de otra cima y, más allá, al menos otra más. Las vistas eran más o menos iguales en todas direcciones. Rufo era consciente de que su vista era algo menos aguda que la de la mayor parte de la gente, particularmente de noche.

—Ahí está el Éufrates —dijo Arriano señalando a lo lejos—. Donde la tierra es mucho más clara. Esa es la luz de la luna sobre el agua, y el único caudal de ese tamaño tiene que ser el gran río. Esa es la prueba de que estamos en Siria y de que el reino de Osroena está en la margen opuesta. ¿Puedes ver el grupo de luces que hay más allá? Supongo que debe de ser una de sus ciudades. Si hubiéramos llegado hace unas horas, veríamos más, pero a estas horas todos los buenos hombres están metidos en sus camas con buenas mujeres.

—O con malas.

—Es cuestión de gustos —concedió Arriano—, e imagino que de oportunidad. Pero, bueno, no importa; vamos a lo que nos ocupa. Ahora tenemos una buena idea de dónde estamos. Pero eso conduce a la inevitable pregunta de dónde está la VIIII Hispana. Unos tres mil de nuestros hombres están por ahí, en algún lugar, junto con un millar de auxiliares, eso sin contar todos los lixae y el resto de la morralla.

Rufo negó con la cabeza.

—No hay ni rastro.

—Así es, y resulta desconcertante. Los legionarios, por norma, son criaturas ruidosas a las que les gusta hacer notar su presencia. Sería muy retorcido por su parte escoger precisamente este momento para cambiar unas costumbres milenarias. —Arriano tenía el acento plano de su provincia. Su griego era extremadamente correcto, incluso pasado de moda, pero no hablaba muy rápido, por lo que Rufo era capaz de entender cada una de sus palabras. Los sirios tenían tendencia a balbucir, y, desde que llegara, a Rufo le había costado entenderlos—. Y, sin embargo, ni rastro —continuó—. Nada de nada. Me temo que la inevitable conclusión es que se han perdido todos. Qué irresponsabilidad.

—En sentido estricto, señor, ¿no se supone que somos nosotros los que nos hemos perdido?

—Ya no. Sabemos dónde está el río, y ahí, en el cielo, se ve la Cola del Perro, por lo que deberíamos ser capaces de encontrar el camino de vuelta, siempre y cuando no vuelva a cambiar el tiempo. Pero esa no es la cuestión. Nuestra labor, en este feliz ejercicio, era ser la presa. Salimos antes del amanecer. Se les dijo que no nos perdieran de vista y que nos dieran caza antes de la medianoche, a mucho tardar. Y ya hace rato que pasó la medianoche.

—¿Significa eso que hemos ganado?

—No seas impertinente, centurión. Hemos extraviado una de las legiones de Trajano, y dudo que nos vayan a dar otra así como así. Por eso será mejor que demos con ella antes de que se percaten de su ausencia. Aunque también podríamos robar soldados de otra legión. Después de todo, debe de haber una respuesta sencilla.

Rufo volvió a ser presa del desánimo. Por un instante había confiado en la seguridad de Arriano en sí mismo y había esperado emprender el regreso al campamento. En su lugar, temía que lo enviasen, solo, en busca de los soldados errantes. Dudaba que pudiera orientarse en aquel lugar de día, y menos aún a lo largo de las horas que aún quedaban de la noche.

—¡Quieto! —La mano de Arriano se alzó como si pretendiera dar el alto a toda una columna—. ¿Qué te parece eso?

Estaba mirando al valle. Rufo siguió su mirada, pero no vio más que oscuridad.

—No lo sé —aventuró el centurión.

—Allí, hombre, allí —señaló Arriano—. Algo se mueve. Estoy seguro de ello, y se está acercando a nosotros. ¿No lo ves?

Rufo negó con la cabeza y no dijo nada.

—Hay una sombra negra en la oscuridad, y se mueve bastante rápido.

—¿Una caravana? —sugirió Rufo—. He oído decir que algunas viajan de noche para evitar pagar impuestos a ambos lados del río.

Arriano no estaba convencido.

—Demasiado rápido para ser camellos, y más aún para ser hombres a pie. Puede que nos hayan encontrado nuestros propios jinetes, o quizá soldados de otras cohortes.

—Esa no es la dirección de la que vinimos.

—Mmm. —Arriano lo pensó un instante—. Sí. Habrá sido suerte. Y puede que una oportunidad para nosotros, o mejor aún para el noble Crispino, de sorprenderlos y demostrarles de una vez por todas que es un genio de la orientación incluso con el peor tiempo posible. Un magnífico golpe. Parece que el Divino Espíritu nos sonríe.

Si era así, Rufo no pudo evitar preguntarse por qué los dioses llevaban meándoles encima desde hacía horas.

—¿Estás seguro, señor?

Arriano no lo estaba escuchando.

—Están demasiado lejos como para avisarlos a gritos. Será mejor que uno de nosotros baje antes de que pasen de largo y se pierdan aún más.

—Pero no sabemos si son de los nuestros. —Una vez más Rufo estaba pensando en bandidos, en latrones, en lestai o como fuera que los llamaran por allí. De niño había sufrido muchas pesadillas que tenían que ver con ladrones en la noche, y en ese lugar los viejos miedos parecían muy reales.

—¿Quiénes iban a ser si no? Lo mismo da: demostraré el valor de mis convicciones bajando a su encuentro. Tú vuelve por donde hemos venido para informar al legado. Me ha dado la sensación de que había un camino que conducía de ese valle a este, así que los llevaré hasta vosotros, o nos podemos encontrar a mitad de camino. ¿Comprendido?

—Señor, no estoy seguro.

—¿Seguro de qué? —dijo Arriano, cortante—. ¿De las órdenes o de mi decisión? Obedecerás, centurión, y harás tu trabajo mientras yo hago el mío. Voy a bajar.

—Si vas, morirás.

Arriano dio un respingo, sorprendido. Quizá Rufo hubiese disfrutado al ver esa muestra de debilidad de no haber soltado él mismo un grito como hubiera hecho un chiquillo. La voz había hablado en latín y había surgido de su izquierda, pero no pudieron ver nada, salvo el montículo negro de lo que fuera la antigua muralla.

—Por las pelotas de Heracles —dijo Arriano en un susurro—. ¿Quién eres? ¡Habla!

Su voz vaciló solo un poco, y Rufo volvió a quedar impresionado por el tribuno. Su corazón palpitaba con fuerza. Pasado un instante, y considerando que debía hacer algo práctico, metió la mano bajo su manto empapado buscando la empuñadura de su espada. Seguía sin ver rastro de nadie en la oscuridad, y la voz no volvió a hablar.

—¿Me oyes? —dijo Arriano, esta vez con más firmeza. El tribuno logró apartarse el manto con más delicadeza que Rufo, aunque no hizo amago de desenvainar su gladio—. ¡Muéstrate! ¿Quién eres? ¿Qué quieres? —El tribuno hablaba ahora en latín, lengua que entonaba con el leve tinte cantarín típico de Bitinia.

Rufo buscó a tientas la empuñadura de hueso de su espada hasta que logró rodearla con los dedos. El manto volvió a cubrirle la mano, pero intentó sacar poco a poco el arma de la vaina. Le fue imposible; probablemente la lluvia la hubiera oxidado.

—Si bajas, te matarán —dijo la voz sin entusiasmo—. A mí no es que me importe mucho, salvo si haces que sientan curiosidad por quién más puede haber aquí arriba.

—Son nuestros hombres. —Arriano estaba tan exasperado que volvió a hablar en griego. Era probable que no se diera ni cuenta.

—Son esclavistas. —Rufo creyó percibir un toque de acento galo, o quizá de más al norte, en la forma de hablar del sujeto—. Te matarán solo para quitarte las botas, y esa preciosa espada, y la armadura. Una buena noche, en lo que a ellos respecta.

Arriano desenvainó su gladio. Rufo quiso preguntarle si lo había engrasado con algo especial, porque salió de la funda sin dificultad.

—Estamos en una provincia romana —dijo el tribuno—, y hay miles de soldados a poca distancia. —Rufo no pudo evitar preguntarse si todo eso era cierto, aunque sí podía decirse que era posible—. ¿Por qué iba a haber esclavistas por aquí? —preguntó el tribuno.

—Vuelven a casa desde Cirro. Han vendido gente que secuestraron en Asiria y Media, y a algún despistado que encontraron de camino una vez que cruzaron el río en Osroena. Hay muchas oportunidades para quienes están dispuestos a cruzar entre reinos e imperios.

—Sin duda. ¿Y cómo sabes todo esto?

—Lo sé. Maté a uno de ellos hace unas horas. Herí a su compañero, y él sí que tuvo a bien hablar.

—¿Antes de que lo ejecutases? —preguntó Arriano.

—No. El trato era que viviría si hablaba. Está herido, desarmado y va a pie. Puede que sobreviva, o puede que se tope con algún aldeano o pastor. Estos no suelen ser muy amables con los esclavistas.

—¿Quién eres? ¡Muéstrate! —Arriano alzó la espada y la hoja brilló a la luz de la luna.

Se movieron unas sombras negras junto a las viejas murallas y, de pronto, la esbelta silueta de un hombre se irguió a unos pasos de distancia. El sujeto se retiró la capucha y sonrió.

—¿Qué pretendes hacer con eso, tribuno? Si lo que quieres es bajar ahí abajo y luchar contra una docena de ellos, es cosa tuya. Pero será mejor que te des prisa antes de que se vayan. Y si lo que quieres es luchar contra mí, no te molestes: si yo hubiera querido, no estarías respirando.

—Oh. —Por una vez Arriano pareció falto de palabras. Se quedó mirando a su gladio como si fuera la primera vez que lo veía, y luego bajó el arma casi avergonzado—. Supongo que no estaría siendo sensato.

—¿Eres romano? —preguntó Rufo.

—Eso dicen —repuso el sujeto—. Hay quien me llama otras cosas. Mi nombre es Flavio Ferox, pilus prior de la Legio II Augusta, aunque durante los últimos años he estado un tanto alejado de mi unidad.

Por lo que Rufo sabía, la legión estaba destacada en Britania. Se preguntó si eso explicaba el acento del hombre. Quizá su familia fuera britana y hubiese obtenido la ciudadanía.

—¿Qué haces aquí? —preguntó Arriano, que ya volvía a ser él mismo.

Ferox rio sin ganas.

—Eso mismo me pregunto yo. Pero esa no es una historia que contar ahora. ¿Os he oído decir que Crispino es vuestro legado? —A Rufo le llevó un instante darse cuenta de que el extraño centurión estaba hablando en griego—. ¿Se trata de Atilio Crispino? ¿Un hombre bajito de pelo blanco que no hace más que hablar?

—Sí —dijo Rufo antes de que Arriano tuviera ocasión de abrir la boca—. Está al mando de la Hispana. Él es el tribuno angusticlavius Flavio Arriano, y yo soy Cornelio Rufo, hastatus posterior de la V cohorte. ¿Conoces al legado?

La respuesta fue una amarga carcajada.

Arriano tosió.

—El noble Crispino está con su escolta en el valle, al otro lado de la colina. Creo que sería mejor si nos presentáramos ante él.

Ferox suspiró.

—Sí. La noche ya no puede empeorar, así que ¿por qué no? Os veré allí.

—Será mejor que te quedes con nosotros —dijo Arriano, y aunque no llegó a amenazarlo, su postura cambió y asió la espada con firmeza—. Solo para estar a salvo.

—Estaré a salvo —dijo Ferox—. Necesito mi caballo, y tengo órdenes. Órdenes que no son las tuyas, Arriano. Me uniré a vosotros dentro de poco.

Arriano se quedó pensativo y volvió a bajar el gladio.

—Tenemos un simple campamento junto a unas rocas y un árbol seco —dijo Rufo haciendo lo posible por mostrarse colaborativo.

—Lo sé. Sabía que erais romanos, pero no estaba seguro de nada más, hasta que os he oído hablar.

—¿Por eso te has dirigido a nosotros? —preguntó Arriano suspicaz—. ¿Porque conoces al legado o porque somos oficiales?

—Quién sabe.

Ferox dio media vuelta y se desvaneció en la oscuridad. Rufo no supo decir si se sentía más seguro ahora que se había ido o cuando estaba con ellos.

—Al menos parece conocer el camino —farfulló Arriano. El tribuno envainó la espada. Tuvo que empujarla para que entrara—. Vamos. Confiemos en no caer de culo cuando bajemos la colina.

Esa misma noche, cerca del Éufrates

Domicio ya se había extraviado antes de que se desencadenara la tormenta. Tenía tanta fiebre que no lograba concentrarse, y tardó mucho tiempo en percatarse de que se hallaba perdido. Un rayo impactó contra un árbol cercano y partió el tronco en dos, algo que, junto con el estruendo del trueno, hizo que su yegua se encabritara y diera un brinco con los ojos enloquecidos y las orejas gachas. El joven animal galopó y galopó, milla tras milla, asustándose cada vez que había otro destello, aunque lo peor que podía hacerse era huir de ellos. De algún modo Domicio logró mantenerse en la silla, un pequeño milagro dado que no era un buen jinete, incluso para ser un infante. Con una mano se aferró a las riendas y con la otra a las crines de la bestia. La yegua no tardó en empezar a jadear, pero siguió adelante aterrorizada, y cuando llegó a una quebrada repleta de agua de lluvia, no se detuvo. Domicio nunca supo si saltó o si, simplemente, acabó descabalgado y cayó de lado con fuerza contra el suelo. La yegua dio un brinco y relinchó al caer al torrente, chapoteando mientras el agua se la llevaba. Domicio nunca volvió a verla, y jamás había sabido cómo se llamaba.

Le dolía el hombro y era incapaz de mover el brazo izquierdo, de modo que tuvo que girar sobre sí mismo a la derecha antes de poder incorporarse. Dejó de llover de repente, o podía ser que su mente nublada tardara en darse cuenta de que había escampado. No sabía ni dónde estaba ni hacia dónde debía dirigirse. La comida que le quedaba estaba en las sacas que había atado a los cuernos traseros de la silla de montar, por lo que había desaparecido con la yegua. Había sido soldado durante diez años y, antes de eso, hijo y nieto de soldados. Había vivido rodeado de viejos soldados en la colonia de Beritus, y su vida siempre había tenido una rutina y un orden, con reglamentos y tradiciones que cumplir. Todo eso había desaparecido, y no solo era la fiebre lo que hacía que fuera tan difícil de comprender. Todo había ocurrido muy rápido, y ahora era un desertor y un fugitivo, y no existía un lugar en el Imperio donde pudiera estar a salvo. Aunque la verdad saliera a la luz, su crimen se había hecho público y no podría olvidarse.

¿Aún lo perseguían? Domicio no podía imaginar que nadie pudiera ser capaz de seguir su rastro con aquella tormenta. Sin embargo, había oído historias sobre Ferox que le hacían dudar. El centurión podía estar ahí fuera, acercándose cada vez más. Aunque sería mejor que lo capturara él y no cualquiera de los otros, pues Ferox al menos lo escucharía y lo entendería. Los demás se limitarían a matarlo para asegurarse de que la verdad quedaba oculta. Domicio no llevaba armadura, pero había conseguido coger su cinturón cuando escapó, por lo que tenía un pugio junto a la cadera izquierda y un gladio reglamentario a la derecha. Al menos se lo podría poner difícil.

No había forma de cruzar la quebrada inundada, y el nivel del agua tardaría horas en descender. El Éufrates era el único camino hacia la libertad, al menos si lograba dar con el modo de cruzarlo. Aunque ya se enfrentaría a ese problema si le era posible llegar a su orilla. A Domicio le estallaba la cabeza, y cada pensamiento suponía un tremendo esfuerzo. Había perdido todo sentido de la orientación, pero el agua de la quebrada corría hacia su derecha, y, sin lugar a dudas, desembocaría en algún cauce que, a su vez, conduciría al río. Se llevó la mano al brazo dolorido y emprendió camino siguiendo el curso.

Aunque Domicio jamás lo sabría, Ferox estaba mucho más cerca de lo que hubiera podido esperar: ya lo había adelantado, y confiaba en cortarle el camino. Entonces el centurión se topó con dos esclavistas a poco menos de dos millas del lugar en el que la yegua había caído al torrente. El hombre al que Ferox había herido y dejado marchar estaba menos herido de lo que fingía, o quizá más decidido, y no tardó mucho en hacer camino en medio de la noche. Después de eso, su suerte cambió para mejor cuando vio una pequeña carreta y a un par de rezagados de la caravana.

Domicio caminó y caminó, y, a su lado, la quebrada desembocó en un riachuelo que recorría un valle poco profundo. El riachuelo se fue haciendo cada vez más ancho, y empezó a serpentear entre pequeñas colinas rocosas. Ni estaba dormido ni estaba despierto, caminaba tanto como trastabillaba, y en una o dos ocasiones cayó y sintió el dolor en el brazo y el costado cuando volvió a ponerse en pie. Subió a uno de los montículos rocosos y vio, a lo lejos, algunas pequeñas hogueras titilantes y una llanura plateada más allá. Domicio se las quedó mirando y parpadeó, pues su mente se negaba a aceptar que se tratara del reflejo de la luna en el agua y que estaba tan cerca. Entonces oyó los gritos.

Primero oyó el chillido de terror de una mujer. Luego el aullido de un hombre. Luego el de otro que, más que gritar, siseó mientras el primer hombre gruñía de dolor. La mujer volvió a chillar, y el segundo sujeto gritó esta vez airado. Domicio vio siluetas corriendo hacia él, una en cabeza y la otra persiguiendo a la primera.

Domicio actuó sin pensar. Desenvainó su gladio robado y avanzó, tambaleante, tan rápido como pudo. La mujer volvió a chillar, hasta que su grito quedó interrumpido. La silueta grande se abalanzó sobre la pequeña y ambas cayeron. El individuo gruñó, y cuando la mujer chilló una vez más, aquel le golpeó con tal fuerza que incluso Domicio oyó el impacto. El sujeto estaba sobre su víctima, apartándole las piernas con las rodillas mientras intentaba inmovilizarle los brazos. La mujer sollozaba e intentó resistirse, pero el hombre volvió a golpearla. Esta vez le habló en voz baja, como quien intenta calmar a un caballo.

El esclavista solo se percató de la presencia de Domicio cuando estuvo cerca y vio el destello de la hoja desnuda. Intentó incorporarse, pero la mujer advirtió lo que ocurría, rodó y empezó a darle patadas. El individuo se tambaleó, perdió el equilibrio y cayó. Domicio se acercó a él en silencio. Tenía la mente demasiado nublada como para pensar qué decir. Ni siquiera sabía por qué estaba haciendo aquello.

Los dos estaban en el suelo. La mujer tenía las manos a la espalda, como si estuvieran atadas. El tipo se quedó un instante allí, de espaldas, entonces gruñó, se sentó y su mano se proyectó hacia delante lanzando una pequeña roca que debía de haber encontrado. Domicio se apartó, pero no fue lo bastante rápido y la piedra le impactó en el hombro izquierdo, y le provocó una ola de dolor. El romano se tambaleó, y luego avanzó. Una década de entrenamiento significaba que, incluso sin darse cuenta, ya tenía su gladio en guardia y listo para lanzar una estocada, como enseñaba el manual.

El esclavista se puso en pie impulsándose con los brazos, con una mano cubriéndose el costado, mientras buscaba otra piedra o cualquier otra cosa que pudiera utilizar como arma. Domicio dio dos pasos al frente, luego otro, y al tiempo que el otro alzaba los puños como hubiera hecho un boxeador, el romano lanzó una estocada recta y potente, tal y como había practicado en innumerables ocasiones. Quienquiera que hubiese sido el propietario del gladio había cuidado bien de la hoja, aunque lo hubiera dejado lo bastante desatendido como para que un desertor se lo robara. La corta punta estaba afilada, y, a pesar de la resistencia de la lana gruesa y empapada, atravesó la túnica del esclavista y se le hundió en las tripas. Gritando, el herido dio un paso atrás, pero, de algún modo, Domicio logró mantener el gladio firmemente asido para no perder la hoja mientras esta abría un surco en el vientre de su contrincante. El hombre se hizo sus necesidades encima, lo que se sumó al hedor que desprendieron sus entrañas al caer al suelo. Se dobló sobre sí mismo sujetándose la herida y sollozó con más fuerza de lo que lo había hecho la mujer.

Domicio le asestó una estocada en la garganta y el ruido cesó. Era la primera vez que mataba a un hombre. No supo si merced a la fiebre o no, pero no sintió nada. Se giró para buscar a la mujer. Esta rodó para ponerse de espaldas e intentó incorporarse. Tenía las ropas ajadas de resistirse y el dobladillo de la túnica por encima de las rodillas. Su rostro era pálido a la luz de la luna, y había perdido lo que fuera que hasta entonces le hubiera cubierto la cabeza, de modo que tenía el largo cabello negro enmarañado. A Domicio le vino a la mente una bella furia de una pintura, fue el primer pensamiento real que había tenido en horas. La mujer lo observó con intensidad, desafiante y con la mirada salvaje.

—No te preocupes —dijo Domicio; su voz era poco más que un graznido. Por mucho que hubiera llovido, llevaba horas sin beber nada—. No te haré daño.

La mujer se incorporó para sentarse, pero, en vez de ponerse en pie, intentó huir de él empujándose con las piernas.

—Amigo —le dijo Domicio—. Soy un amigo. Amicus —añadió, aunque las probabilidades de que alguien hablara latín allí eran remotas. ¿Cómo se decía en arameo?—. Racham —probó.

La mujer abandonó su intento de huir y lo observó fijamente. Entonces miró a un lado y gritó. Algo golpeó a Domicio en la nuca y la oscuridad de la noche se apoderó de él. Al caer, lo último que oyó fue a la mujer gritando palabras que era incapaz de comprender.

II

Campamento temporal de la Legio VIIII Hispana, a 55 millas al este de Cirro

Quince días antes de las calendas de marzo

—¡Debería ordenar tu arresto inmediato y tu ejecución! ¡Por las pelotas de Hércules, tengo todo el derecho, y nadie lo cuestionaría! —Marco Atilio Crispino, legatus legionis de la VIIII Hispana, estaba furioso, y le estaba costando contenerse—. Ya te han hallado culpable y te han encerrado, lo que te convierte en un fugitivo. Las órdenes son las órdenes, y nadie podría probar que la segunda carta llegó a tiempo para salvarte. —Golpeó la superficie de la mesa plegable con su pesada vara.

La ira del legado había ido en aumento a lo largo de la reunión, mientras atendía a las explicaciones de sus oficiales. La idea era sencilla. Crispino había ordenado a todo el campamento que no le quitaran los ojos de encima porque él y su Estado Mayor iban a tratar de escabullirse. Cuando el legado lo hizo, le tocaba al resto salir en su busca y encontrarlo. Al Divino Julio, uno de los mejores instructores de tropas de la historia, le entusiasmaba ese juego. Se decía que le gustaba hacerlo de noche o cuando todo el mundo estaba celebrando algún tipo de festividad. También se decía que a los soldados les gustaban esos retos.

Crispino acababa de hacerse con el mando de una legión que no estaba en muy buenas condiciones. Eso significaba que debía ponerla a punto tan rápido como le fuera posible, una labor más urgente si cabía ahora que Trajano estaba de camino desde Antioquía con la intención de pasar revista a finales de mes. Trajano era un fanático de la disciplina y el entrenamiento, y solía recompensar a quienes implantaran métodos imaginativos, y ese era el problema. Nadie había dado con el legado. La mayoría de ellos había perdido su rastro en cuanto oscureció, el resto cuando la noche trajo consigo la furia de la tormenta. También se habían perdido entre ellos, pues casi ninguno de los destacamentos había logrado mantener unidos a todos sus hombres hasta el amanecer.

Se oyeron muchas excusas, y durante el tiempo que Crispino estuvo escuchando no dejó de darle vueltas a su vara. Las inclemencias del tiempo habían jugado en su contra, y eso era mala suerte. Por supuesto que se podían esperar tormentas en invierno, pero el día había amanecido claro y nada había dado a entender que se aproximaba un temporal de tal magnitud. En la legión nadie había hecho mucho entrenamiento nocturno, lo cual era comprensible, aunque no excusaba el hecho de que les hubiera llevado tres horas percatarse de que el legado se había esfumado y de que la mitad de ellos habían logrado perderse antes incluso de que se pusiera el sol. Además, un legionario fue alcanzado por un rayo que lo calcinó y derritió su armadura y dobló su espada hasta deformarla por completo. Una docena de soldados y el doble de caballos se habían roto las piernas o los tobillos. Uno de los lixae había caído a un arroyo y se había ahogado, mientras que ocho hombres aún seguían desaparecidos, ya fuera porque hubieran muerto o desertado o simplemente porque permanecieran perdidos.

Crispino había conseguido controlar su tono de voz al reprender a sus oficiales, y tuvo el tino suficiente como para animarlos y asegurarles que la próxima vez lo harían mejor, aunque no sin añadir una dosis de temor. No tenía sentido aterrorizarlos o espantarlos, dado que los necesitaría para aprovechar al máximo el tiempo que le quedaba antes de que llegara el emperador. Continuaban abatidos cuando Crispino ordenó que volvieran a sus puestos, avergonzados como un grupo de escolares que hubiesen cometido alguna travesura. Ferox los vio marchar. Había permanecido sentado al fondo, y en silencio, durante todo el encuentro. Ahora le tocaba a él.

—¡Lo tengo decidido! —gritó Crispino—. Mañana por la mañana me libraré de ti de una vez por todas.

Ferox no dijo nada. Se limitó a mantenerse firme y a mirar fijamente a un punto imaginario en la pared situado a una o dos pulgadas por encima de la cabeza del legado. Crispino no era un hombre alto, mientras que el centurión superaba los seis pies y era ancho de hombros, por lo que su superior ni se acercó a él ni se atrevió a mirarlo a los ojos. Nacido como príncipe de los siluros, el pueblo del lobo del sudoeste de Britania, cuando al fin estos se sometieron a Roma, Ferox fue enviado a la Galia y luego a la misma Roma para ser educado, antes de recibir la ciudadanía y el cargo de centurión. Su tribu valoraba el silencio y consideraba necios a los hombres que hablaban cuando no había nada que decir. Además, después de una vida en el ejército, estaba acostumbrado a dejar que las reprimendas de sus superiores fluyeran sin escuchar nada de verdad. Aunque aquella era buena, amenizada de vez en cuando por los golpes del legado en la mesa con su vara. Estaban solos, pero Ferox estaba seguro de que el ruido podía oírse más allá de los muros de la choza. Los centinelas debían de estar entendiendo la mayor parte de lo que decía el oficial al mando, al igual que aquellos que pasaban por allí en aquel campamento abarrotado levantado por la legión para el tiempo que duraran los ejercicios de entrenamiento.

—Sí, ya lo he decidido. —Crispino casi gritaba cada una de las palabras—. Los guardias te encerrarán, y se te decapitará mañana al amanecer. Júpiter sabe que ya va siendo hora. Llevas treinta años siendo un lastre para este ejército y para el Imperio, Flavio Ferox, y va siendo hora de ponerle fin, ¿me oyes?

—Señor. —El rostro de Ferox permaneció impasible y su tono, plano.

Crispino volvió a golpear la mesa con la vara. Tenía una forma similar a la que portaban los centuriones, solo que era más corta y algo más gruesa, y hecha de madera noble y no de sarmiento. Los extremos estaban ricamente tallados, pues se había convertido en moda en los últimos años que los carpinteros de cada legión le regalaran una a cada nuevo comandante. Eran ya tantos los que lo hacían que parecía un insulto no tallar una, de modo que había nacido una nueva tradición.

La mesa se estremeció cuando el legado volvió a golpearla.

—¡Por las tetas de Minerva! Tener a Aníbal a las puertas debe de haber sido menos aterrador que tenerte a ti al servicio de Roma. ¿Cuántas veces has estado presente cuando el ejército ha sufrido algún desastre? ¿Tres?

—Más o menos, señor.

—Tres ejércitos en desbandada, miles de hombres masacrados, y tú sales de todo eso oliendo a rosas.

—¿Es así como huelen las rosas, señor? —dijo Ferox, incapaz de callarse.

Imaginó a su viejo amigo Vindex con su típica sonrisita y pensó que había pasado demasiado tiempo en compañía del norteño.

Crispino volvió a dar un golpe con la vara y la mesa se rompió. El legado la golpeó una vez más y se oyó un nítido crujido cuando la madera se quebró de nuevo. Su mejilla no dejaba de crisparse, algo que le llevó un tiempo controlar. Tenía los nudillos de ambas manos blancos de tanto apretar la vara.

—Más destrucción —dijo con pesar y en voz baja—. Y ahí estás tú de nuevo. Si mi querido padre hubiera conocido el futuro, os habría dejado morir a ti y a tus hombres.

—Señor.

Eso había ocurrido hacía años, cuando el padre del legado había estado al mando de una legión en el Danubio. Había marchado en auxilio de Ferox cuando los sármatas masacraron a la Legio XXI Rapax. El precio que pagó Ferox fue jurar servir al padre y a su familia, una obligación que solo ocupaba un segundo puesto con respecto a su deber para con el princeps.

—¿Así que has asesinado a un tribuno?

—Solo era angusticlavius, señor.

Crispino se puso rojo y alzó la vara, pero se detuvo. Su mejilla volvió a tensarse. Ferox seguía asombrado con lo mucho que el hombre había cambiado en los doce últimos años. Cuando se conocieron, Crispino era un joven aristócrata que daba sus primeros pasos en el ejército. Con apenas veinte años su cabello ya se había teñido de gris, y ahora era completamente blanco. Las arrugas de sus ojos y boca lo hacían parecer mucho más viejo de sus treinta y siete años.

Crispino negó con la cabeza.

—Solo era un angusticlavius…, aunque, por lo que me dicen, se trataba de un ejemplar grande y rollizo, así que cuenta, ¿no crees? —Ahí hubo un destello del joven Crispino, siempre ansioso por aparentar serenidad y templanza ante cualquiera que fuera la materia que abordar—. Supongo que tuviste una buena razón para hacerlo y que no se trató de un simple calentón.

—Así es, señor.

—¿Seguías órdenes?

Ferox no dijo nada.

—Mmm. No has cambiado. Continúas siendo tan exasperante como siempre, e igual de cerrado. Te aseguro que le estaría haciendo un favor al ejército si te ejecutara, te lo digo de verdad. Bien, por suerte para ti la segunda carta ha llegado, y es de un hombre al que ambos conocemos y cuyas sugerencias llevan el peso de una orden. Así que, por el momento, aplazaré tu bien merecida ejecución. Al menos durante un tiempo. Luego ya veremos. ¿Debo suponer que le estás siendo de utilidad a este noble caballero en cuestión?

—Señor.

Si la naturaleza de sus servicios no estaba en la carta, entonces Ferox no adelantaría información alguna, entre otras cosas porque le habían encomendado más de una tarea.

El rostro del legado volvió a tornarse rojo y sus mejillas se tensaron de nuevo. Crispino siempre había sido un hombre inteligente, que aprendía rápido y sabía comprender el fondo de las cuestiones. También era ambicioso, incluso para los cánones de la vieja aristocracia. Veía la política como un juego en el que participaba para ganar, y ganar en condiciones. Sin embargo, el exceso de inteligencia y ambición resultaba peligroso, e incluso cuando no era más que un tribuno existieron dudas acerca de su lealtad. Ferox recordó al entonces gobernador de Britania, y tío de Crispino, casi convencido de que su sobrino podía ser parte de una conjura para derrocar a Trajano, pero sospechando que trazaba una fina línea entre la traición y la lealtad. Tal y como había dicho el gobernador, Crispino era el tipo de hombre que medraba sin importar quién gobernara.

Ferox sintió que le caían gotas de saliva en la cara antes de que Crispino recuperara la compostura. El joven tribuno senatorial al que Ferox había conocido hacía tantos años jamás se habría dejado llevar de ese modo, pero su tiempo de servicio en Britania no había acabado bien. Había jugado a dos bandas durante la rebelión encabezada por el príncipe de los brigantes, la mayor tribu del norte. Ferox aún no sabía si el tribuno había estado espiando a los rebeldes, si se había unido a ellos o si había hecho las dos cosas para asegurarse de que prosperaba, fuera cual fuera el resultado. Los caudillos rebeldes habían afirmado que Trajano estaba muerto y que el gobernador quería hacerse con el trono, por lo que se erigieron en defensores del verdadero emperador que habría de ser elegido por el Senado. Esos mismos caudillos sabían que nada de eso era cierto, pero muchos hombres creyeron sus historias, y la derrota de la primera columna que se envió contra ellos solo sirvió para aumentar su número. Para entonces, el príncipe brigante estaba exhibiendo a Crispino como cautivo y como prueba de la debilidad del Imperio. Le puso un collar de hierro como si fuera un esclavo y lo obligó a caminar a cuatro patas como si fuera un perro. Podía ser que aquella fuera la menor de las degradaciones que hubiese sufrido, pues se extendió el rumor de que había soportado palizas, torturas e incluso violaciones. Después de la derrota de los rebeldes, Crispino apenas era capaz de caminar, se negaba a hablar y se estremecía ante la menor percepción de amenaza o ruido. Cuando su cargo en la legión estaba a punto de concluir, lo enviaron de vuelta a Italia, con toda la discreción posible, para dejarlo al cuidado de su familia.

—¿Cómo está tu esposa? —El cambio de tema y la estudiada inocencia de la pregunta ya eran más propios del joven tribuno al que había conocido tantos años atrás—. ¿Recibes noticias de ella últimamente? Supongo que habrá pasado mucho tiempo desde la última vez que la viste.

Cinco años, tres meses y… Ferox hizo un rápido cálculo porque era mucho lo que había pasado desde entonces… Trece días. Se preguntó si el último número era de mal fario antes de decidir que las cosas podían haber ido mucho peor.

—Por lo que sé, la reina está bien, señor —dijo Ferox, aún firme y ladrando las palabras como si estuviera dando un informe formal.

—Ah, sí, tengo entendido que el Senado está a punto de reconocerla como monarca de los brigantes y amiga del pueblo de Roma.

Ferox creía que el reconocimiento ya estaba concedido, pero se limitó a seguir mirando a la pared y decidió no morder el anzuelo.

—¿Y ese asunto de Moesia? ¿Cuánto hace? ¿Diez años? Algo así, más o menos. Estabais en un fuerte asediados por una horda de dacios… y la noble Claudia Enica, tu buena esposa, sirvió de inspiración a todo el mundo con su alegría y su optimismo. He oído que llevaba agua a las murallas para que bebieran los soldados, incluso durante los ataques.

Ferox logró no sonreír y mantener el rostro impasible. Su esposa era de rango ecuestre, una fina y elegante dama romana siempre que quería. Pero también era una guerrera, entrenada según las antiguas tradiciones de las tribus, y durante el asedio había luchado con mortífera eficacia y había liderado a los brigantes del fuerte. Bien era cierto que una mujer feroz quedaba lejos del ideal romano, y solo pensar en ello provocaba incomodidad en la gente, incluso cuando una mujer de ese calibre estaba de su lado. Así que la versión oficial hablaba de una mujer abnegada llevando comida a los defensores, cuidando de los heridos y ocultando su terror con dignidad. A decir verdad, había habido otra mujer en el fuerte que encajaba con esta descripción, pero Claudia Enica había optado por un camino diferente. Como recompensa por su debidamente olvidado valor, y también gracias a la discreción de Ferox y de ella misma en lo relativo a otros episodios poco edificantes acaecidos durante el asedio, se llegó al acuerdo de acelerar su reconocimiento como reina de su tribu. Sin embargo, parecía que los romanos seguían arrastrando los pies. Probablemente les pusiera nerviosos pensar en una mujer como gobernante, aunque fuera una que había probado su lealtad una y otra vez, sobre todo luchando contra su rebelde hermano.

Crispino golpeó la mesa rota con la vara de nuevo, y el repentino crujido hizo que Ferox bajara la mirada. Se maldijo a sí mismo por demostrar tal debilidad.

—Una mosca —dijo Crispino, afable—. Las muy malditas están por todas partes. ¿Qué estábamos diciendo? Ah, sí, la adorable Claudia Enica. Esa belleza, ese porte…, esa habilidad para parlotear sin fin. —Ferox no reaccionó ante eso: al fin y al cabo, era cierto—. Menuda actriz. Un intelecto tan privilegiado no es habitual en alguien dotado de tal perfección en rostro y cuerpo, y lo que no es habitual suele ponernos nerviosos y despierta suspicacias. Los guapos deberían ser tontos, para que todo el mundo pudiera sentirse superior a ellos en ese sentido y así gestionar mejor los celos. Bueno, yo sé algo sobre eso…

—Muy gracioso, señor —dijo Ferox sin inmutarse.

—No seas insolente, centurión, o de lo contrario echaré esa carta al fuego y jamás habrá existido. De todos modos, habrá que encontrar una hoja bien afilada para ese cuello tuyo tan estirado. ¿Por dónde iba? Ah, sí, la bella y coqueta Claudia. Nunca me han gustado las pelirrojas, pero ella… Tal belleza, y casada contigo… —Crispino negó con la cabeza para dejar patente su consternación—. Es todo un desperdicio, un sorprendente desperdicio. Y, sin embargo, aquí estás, a miles de kilómetros de un trofeo que muchos hombres envidiarían. Es todo un enigma. Muchos se habrían retirado del servicio para llevar una feliz existencia con ella, incluso fogosa, al menos hasta que tuvieran fuerzas para ello.

—Es mi deber, señor —mintió Ferox. En realidad, no tenía otra opción si quería proteger a su familia.

—¿O ha sido ella la que ha puesto tierra de por medio? Así es libre, por supuesto, y es mucho más joven que tú… —El legado dejó la frase a medias.

—¿Cómo estás de salud, señor? —preguntó Ferox con un tono de profunda preocupación. Él también sabía jugar sucio—. Tengo entendido que sufriste mucho entre los brigantes. Dicen que estuviste mucho tiempo deprimido y con la salud tocada. —En realidad se rumoreaba que el antiguo tribuno estaba loco, aunque no hasta el punto de sembrar sus campos con sal como Odiseo. Algunos afirmaban que la locura había sido fingida para evitar el oprobio público. Fuera como fuera, su prometedora carrera en la vida pública parecía haber llegado a su fin.

¿Percibió cierta crispación? Quizá sí, pero el legado se recompuso rápidamente.