Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

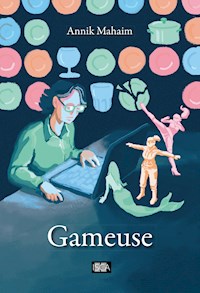

- Herausgeber: Editions Plaisir de Lire

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

- Veröffentlichungsjahr: 2018

Nina part à la recherche de l'histoire de sa grand-mère, femme artiste dans les années 1930.

Nina, une jeune Lausannoise, décide de partir à la recherche de l’histoire de sa grand-mère mythique qu’elle n’a pas connue, Olga, peintre de talent, mystérieusement disparue.

Elle plonge alors dans le quotidien d’une famille de cheminots communistes dans le Renens des années 1930-1940, traverse la guerre froide dans les rangs du POP vaudois, découvre les courants picturaux de l’époque. La trajectoire hors normes de cette grand-mère raconte à sa petite-fille la difficulté de s’accomplir pour une artiste femme, le conflit possible entre le militantisme, les loyautés familiales et la création.

Nina, qui vit dans un milieu alternatif lausannois contemporain végane, se confronte à une autre génération, d’autres engagements, tout en déchiffrant une filiation surprenante. Les passions politiques, créatives et sentimentales des deux femmes, parfois en rupture avec les loyautés familiales, les entraînent dans des aventures inattendues… Chacune à sa manière, elles conquièrent la liberté d’être elles-mêmes en dépit des revers, des doutes et surtout des modèles.

Découvrez l'histoire de Nina et de sa grand-mère Olga, deux femmes engagées en quête de liberté !

EXTRAIT

Dans la cuisine, Nina déchausse Doris. Rien de grave apparemment, des contusions. Doris lui indique le tiroir où elle range sa pommade à l’arnica. La jeune fille lui masse légèrement le pied, puis, avec précaution, son propre coude et son bras douloureux. Là-dessus, une généreuse rasade de Chasse-Spleen, que Doris leur verse en tremblant toujours.

– Il va m’en falloir plus qu’un verre pour me remettre. Va faire une radio, si ton bras gonfle.

– Promis. Et toi, surveille ton pied.

– Bien sûr. Dis-moi, tu penses… porter plainte ?

– Contre qui ? Le problème, ça m’ennuie à cause de DarkV. Je ne sais pas si tu as vu, ils viennent d’euthanasier un chien qui avait mordu un passant. Il a quasiment eu un procès, le chien. Je ne sais pas si DarkV l’a seulement menacé ou aussi mordu, ce type. J’espère qu’il l’a hypermordu. Dis-donc, tu aurais des biscuits, ou même du chocolat, ce chien-chien y a droit ce soir, je trouve.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Annik Mahaim, romancière et nouvelliste, vit au Mont-sur-Lausanne. Elle a emprunté de multiples chemins d’écriture, chanson, textes pour la scène, journalisme, radio, publications historiques. Lauréate du prix Bibliomedia 1991, Sélection Lettres Frontières 1995.

Elle se consacre actuellement à l’animation d’ateliers d’écriture et au suivi d’auteur-e-s, tout en poursuivant son œuvre de fiction.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 461

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Couverture

Page de titre

NINA

C’est une de ces journées de bise en octobre, quand les bois du Jorat paraissent dorés à la feuille, quand un soleil dru illumine les ramures. La jeune fille qui traverse à vélo ce tableau s’appelle Nina ; un grand chien noir trotte à sa roue. La route forestière serpente, les feuilles craquent sous ses pneus, la cycliste se demande si elle suit la bonne direction.

Enfin apparaît sur la droite un enclos couvert d’une vigne vierge carmin, qui pourrait être ce qu’elle cherche. Oui. Sûrement, c’est là. La jeune femme désenfourche son vélo, sort d’une sacoche une gerbe de chrysanthèmes, pousse la grille en fer forgé qui barre l’accès, ce n’est pas verrouillé.

À gauche, cinq ou six tombes récentes, l’art mortuaire contemporain dans sa possible laideur, marbre beige en formes géométriques aspirant à l’audace, photos kitsch en médaillon. À droite, elle remarque une épaisse croix en pierre qui paraît souhaiter, elle aussi, le repos éternel ; elle s’incline au-dessus d’un rectangle de mousse qu’elle semble fatiguée de veiller. Dalles grises mangées par des lichens. Inscriptions érodées en voie d’illisibilité. La jeune femme s’inquiète. La tombe qu’elle cherche serait-elle dans cet état, déjà impossible à identifier ?

Non, tout de même, cette allée lui paraît trop ancienne. D’autres tombes abandonnées. Des zones d’herbe sans nom, sans date. Une grande tombe en granit. Son bas-relief représente un paysage de montagne, chalets, sapins au-dessous d’un pic qui rappelle la Dent de Jaman. Un angelot prie au-dessus de l’inscription :

Jean-Louis 1921-1926

Edmée 1920-1927

Enlevés à la tendre affection de leurs parents lors d’un terrible accident.

La jeune femme comprend qu’elle n’est pas dans le bon secteur. Elle cherche la zone des morts de la fin du XXe siècle. Des haies de buis séparent les carrés. La bise glace ses tempes rasées, elle couvre sa luxuriante queue de cheval noire avec son écharpe, la noue sous son menton. Elle s’entend marcher dans le gravier, s’arrêter, repartir, ce bruit très présent dans le silence.

Au bout d’une allée, elle découvre sur une dalle en granit noir l’inscription :

Olga Demarsay-Müller

1930-1991

Elle est là.

La mythique grand-mère Müller.

Ça lui fait un coup au cœur. Elle ne pensait pas être si émue. S’assied bouleversée au bord de la dalle. S’en étonne : elle ne se souvient pas de sa grand-mère, elle était trop petite lorsqu’elle est morte, d’où ce chagrin sort-il ? La bise s’insinue sous son écharpe, elle la ramène contre ses tempes, s’essuie les pommettes avec un coin de la laine. Voilà ce qu’il y a, qui lui revient : sa mère, même pas une tombe. Nina ne possède d’elle qu’une photo. Tout ce qu’elle sait : une jolie Chypriote rencontrée par son père à Bordeaux, de rapides fiançailles, un an et demi de vie commune, accouchement, embolie. Le corps a été rapatrié, la famille chypriote opposée au mariage n’a jamais mis les pieds sur le continent. Je n’ai eu ni mère ni grand-mères… au moins ici il y a une tombe. C’est tout ce que j’ai : une tombe.

L’odeur âcre des chrysanthèmes lui pique le nez, elle les dispose sur la pierre brillante en tentant de se reprendre, de considérer les choses avec recul, d’imaginer sa grand-mère inconnue là-dessous. Dans quel état sont ces citoyens souterrains ? Ça fait plus de vingt-cinq ans. Elle ferme les yeux. Squelette ? Momie ? Elle ferme hermétiquement les yeux, elle plisse fort fort fort les paupières pour traverser la dalle, visualiser le corps dans le cercueil. Elle ne voit rien. Impossible d’imaginer quelqu’un là-dessous. Pourtant, le simple fait d’être venue, c’est comme si elle entamait une sorte de relation.

Rien ne bouge. Le bruissement des feuilles amplifie le silence.

Troublée, Nina consulte son chien du regard.

– Tu peux me dire ce qu’on fait là ?

Il se dresse contre sa jambe avec des yeux éloquents.

– Bon d’accord. On rentre.

Il trotte à côté du vélo, on approche de l’autoroute, le chemin forestier fait un angle, débouche sur une rue bordée de villas ; derrière un cèdre apparaît la grande maison flanquée de son potager. C’est un ancien squat maintenant bien organisé, depuis que la commune a fini par consentir à le louer à ses onze occupants. Pour rire, ils l’appellent « le château ». Nina range le vélo dans la remise, grimpe les sept marches du perron. Elle projette de se faire une théière bien chaude dans la vaste cuisine communautaire.

Le chien tourne avec des regards revendicateurs autour de son écuelle vide. C’est vrai, c’est l’heure. Tandis que la bouilloire chauffe, elle prépare sa pâtée : un reste de légumes et de pois jaunes humidifié avec du lait de soja. Écuelle nettoyée à grands coups de langue. Le vétérinaire semble se résigner, il a fini par admettre qu’il avait de plus en plus souvent affaire à des chiens véganes et qu’ils ne semblaient pas en plus mauvaise santé que les autres. Bon, elle doit reconnaître que Dark manque de conscience. Elle l’aperçoit régulièrement avec un mulot dans la gueule, il croque sans doute des souris et peut-être des rats aussi, au fond tant mieux pour la maison, mais également, c’est une pitié, les bébés mésange tombés du nid.

À sa naissance sous le perron, un beau dimanche d’été il y a deux ans, il est apparu uniformément noir alors que la mère affichait une robe sable et feu comme le reste de la portée. Il était beaucoup plus grand que les autres, on voyait tout de suite que c’était un spécial. Immédiatement, le squat l’a baptisé Dark Vador ; c’est lui qui l’a choisie pour maîtresse. Nina n’en voulait pas mais, à force de le trouver dormant devant sa porte, à force qu’il lui fasse une cour effrénée, oui, c’était quasiment comme s’il lui faisait la cour, elle a succombé. Elle savait bien que ce n’était pas raisonnable, que ça avait un rapport confus avec sa troisième séparation d’avec Benoît, cette fois définitive. Oui bon, elle n’était pas en état de résister à ce chiot foufou qui lui faisait la fête, qui dormait en boule contre elle, mais elle n’imaginait pas qu’il deviendrait si abominablement grand.

Elle considère DarkV – elle a pris l’habitude d’écorcher son nom d’une à deux syllabes. Étalé sur le carrelage du corridor, il sommeille innocemment dans un triangle de soleil. La semaine dernière, il a croqué le chat des voisins, qui traversait tranquillement le jardin. On était mal, quand ses maîtres sont venus nous demander si on n’avait pas vu leur chat – désolés non, pas aperçu depuis des jours. Ce n’était vraiment pas le moment : la communauté semblait enfin avoir fait la paix avec les propriétaires des villas voisines. Beaucoup de retraités, de petites maisons construites dans les années 1960, ils considéraient manifestement le squat comme une nuisance majeure. Au début, ils n’avaient pas cessé de chercher querelle aux occupants, d’envoyer la police sous divers prétextes. Puis ils avaient constaté que les membres de la communauté ne semblaient pas spécialement défoncés, qu’ils ne passaient pas leurs nuits à jouer du métal rock à cent décibels et cultivaient même un potager prospère. « Finalement, on renonce à brûler leurs voitures », riait-on dans la communauté. Les relations s’étaient apaisées, quelques sourires et salutations étaient même apparus. Alors ce chat, il avait sûrement traversé la route au mauvais moment.

Nina boit songeusement son thé, se demande ce qui a pu la pousser à aller déposer des fleurs sur la tombe de sa grand-mère inconnue. Il lui semble qu’une correspondance s’est ébauchée dans le cimetière. Comme l’amorce d’un lien. L’impression confuse qu’un ajustement est intervenu, oh, très peu de chose, un tout petit changement d’angle dans sa trajectoire personnelle, qui pourrait bien ouvrir une perspective imprévue.

En se levant, elle aperçoit une feuille fixée sur la table par un post-it : Projet de flyer pour la manif, qu’en pensez-vous ? Lukas.

Décharge du Viaduc :

ouverture immédiate d’une enquête !

C’est une affaire sordide que Lukas leur a brièvement décrite la semaine précédente. Des fûts de déchets toxiques ont été découverts sous le viaduc de Praz Gorgeat. À l’époque, les gens trouvaient normal d’aller balancer leurs ordures ménagères en contrebas du talus, mais là il s’agit de boues industrielles. Les habitants du voisinage craignent une pollution des nappes phréatiques. Les autorités, qui n’ont pas réagi assez vite à leur goût, sont priées d’agir.

DarkV assoupi sur sa natte gémit. Il plisse le museau, montre les canines, bat l’air d’une patte ; il fait un rêve de chien. Nina s’est toujours demandé à quoi pouvaient bien ressembler ses rêves. Comme elle entend scier dans l’atelier de l’entresol – c’est sans doute Lukas, elle décide de lui amener un bol de thé pendant qu’il est chaud.

– Hello ! Très bien, le flyer.

À sa surprise, Lukas fume, adossé à l’établi.

– Tu as recommencé ?

– Non non. Pas vraiment. Juste une. Je vais me reprendre. Du thé, volontiers. C’est que je suis énervé. On a été attaqués.

– Comment ça attaqués ?

– Le local.

– Non ?

– Ils ont lancé une pierre dans un carreau de la porte. Elle est tombée sur le clavier de l’ordi. Heureusement, la porte a résisté. Ils ont sprayé « Écolos de merde ». Y a aussi une lettre de menaces de mort, si on peut appeler ce torchon « lettre ». Regarde.

Lukas sort son téléphone pour montrer des photos des dégâts. Une mèche noire barre son œil cerné. Il dégage l’odeur de quelqu’un qui n’a pas dormi de la nuit. Le tabac froid n’arrange rien. Nina plisse le nez.

– Mes pauvres ! Mais non !

– Du coup tu vois, j’ai scié une planche pour la clouer sur le carreau cassé. On va aussi poser une barre métallique derrière la porte. Régis s’en occupe. Bon, j’étais sur le point d’y retourner.

Il boit d’une traite le thé.

– J’y vais. Dis-moi, tu serais d’accord que je prenne DarkV ? Des fois qu’ils reviendraient. Pour les intimider.

Nina fait une moue réticente.

– Alleeeeeeeeeeez !

– J’aime pas trop l’imaginer en garde du corps, tu vois.

– Mais on va pas l’envoyer à l’assaut ! C’est juste pour qu’il aboie, si jamais. Alors ?

– Bon oké. S’il lui manque un poil demain, je te tue.

– Ça marche.

Le château est vide. Parfois il bourdonne, parfois seuls quelques habitants font craquer le plancher de leur chambre, mais ce soir pas un bruit. Nina s’aperçoit que la nuit est tombée. C’est la même histoire chaque automne, elle déteste ce passage, quand l’obscurité survient tôt, qu’elle se sent lâchée par le soleil dans les ténèbres. En ce moment, il lui semble vivre sur une île menacée : à quoi bon s’échiner à cultiver sans pesticides, réduire son empreinte carbone, se contenter de peu tandis qu’autour de leurs vélos, les voitures deviennent de plus en plus volumineuses, que tout le monde consomme-jette-consomme-jette-consomme-jette, tandis que les médias se félicitent de l’excellente croissance, alors que les océans meurent, que les oiseaux s’éteignent, que l’air qu’on respire… STOP. Elle se connaît assez pour arrêter ce tourbillon plaintif, pas utile, juste déprimant.

Elle frissonne, verrouille la porte d’entrée de la maison. En montant dans sa chambre, elle regrette la présence du chien, mais le sommeil la terrasse rapidement. Il la réveille le lendemain à grands coups de langue poisseux.

– Noooon… mais nooooonnn, grommelle mollement sa maîtresse, soulagée de le retrouver. Tu m’embêtes ! J’ai fait un rêve et je veux le noter ! Laisse-moi enfin ! Couché tapis !

Grand-maman Müller était assise immobile sur sa tombe et la fixait. Comme si elle attendait quelque chose. Demandait quelque chose. Enfin, ce n’était pas à proprement parler grand-maman Müller. Le visage restait flou. Aucune parole n’était prononcée. Pourtant, Nina avait la certitude que c’était elle. Qu’elle lui parlait. Qu’il y avait désormais quelqu’un dans sa vie, qui voulait d’elle.

Refermant son carnet, encore assise sur son lit, elle scrute l’étagère où sont pliés ses vêtements. Qu’est-ce que je mets aujourd’hui ? C’est ridicule, je me pose la question tous les matins et finalement je mets toujours les mêmes choses. Ma « garde-robe décroissante », voilà : jolie mais réduite, simple, bio. Alors faut pas me chercher.

Oui je t’emmerde Issa, j’aime les belles baskets, c’est comme ça. La tirade qu’il m’a débitée la semaine dernière à table ! À coup sûr, il visait ma nouvelle paire, la framboise à semelles blanches. Les consommateurs occidentaux étaient des moutons, les jeunes encore pire, vous avez remarqué quand même que les moins de trente ans portent tous les mêmes chaussures, l’an prochain ils les jetteront quand la pub les aura persuadés qu’elles font vieillot, ils achèteront en troupeau les nouvelles pompes intronisées « trop cool », en remplissant une fois de plus les caisses des marchands.

Issa n’avait pas attaqué directement Nina, mais elle avait bien vu son regard rivé sur ses pieds. Elle se retenait de lui rétorquer qu’en partisan du tout-recyclage qui ne s’habille qu’aux fripes, son polo usagé grisâtre sur ses pantalons trop larges étaient juste horribles. Les autres avaient réussi à changer de sujet, on était descendus finalement en ville pour une fête.

Par esprit d’opposition, elle choisit ses baskets les plus tape-à-l’œil, les noires à liséré corail. Elle se hisse pour les attraper tout en haut de l’étagère. C’est que dans cette maison, les chaussures sont rangées en hauteur ou bouclées dans les armoires, sinon Dark, qui est fétichiste, les transforme en doudous adorés, mordillés, couverts de bave.

Le rêve la poursuit toute la matinée. En se décantant au fil des heures, il se précise comme la mise au point d’une optique. Grand-maman Müller – indubitablement c’était elle – riait. Elle semblait même lui lancer une sorte de défi. Nina appelle Doris, sa confidente de toujours, une cousine âgée qui connaît l’histoire de la famille. Elle sera de bon conseil.

Chemin de Milan 17, sixième étage d’un immeuble bourgeois de la fin du XIXe siècle en bordure du parc de Milan, un des plus beaux appartements sûrement de Lausanne : vrais parquets, hauts plafonds moulurés, vue sur les frondaisons.

Nina trouve Doris installée sur son canapé japonais, entourée de livres d’art et de revues. Elle porte la robe d’intérieur qu’elle préfère, un caftan bleu brodé au fil d’argent. Depuis que Nina est toute petite, Doris, qui n’a pas d’enfant, a remplacé autant qu’elle pouvait les femmes manquantes de la famille en lui offrant sa tendresse, son accueil, son écoute attentive.

– Ma chérie ! Tu me fais toujours plaisir.

Nina s’enquiert de sa santé. Tout va bien, juste un pied douloureux après une promenade sur la colline du parc ce matin :

– C’est tellement beau en ce moment ces couleurs, mais avec l’âge tu sais, les os se désorganisent un peu dans le pied. As-tu déjà considéré le squelette d’un pied humain ma chérie, une merveille de précision, 26 os rien que pour un panard, pas un de moins, 16 articulations, 107 ligaments et 20 muscles ? Évidemment qu’avec le temps ça se dérègle un tantinet, tu sais je suis un vieux coucou. Une coucoute plutôt, puisque toi et moi on aime parler (au féminin, coucoute ça te va, coucouE ça ferait culculE non ?

Elle est comme ça Doris, on se demande toujours d’où elle sort ces considérations. Nina rit, lui raconte sa visite au cimetière et son rêve.

– Et ça t’inquiète ? Ça t’angoisse, peut-être même ?

– Non, c’est pas ça… c’est comme si… Tu vas me prendre pour une folle. C’est comme si elle me chargeait d’une sorte de mission. Qu’elle voulait quelque chose de moi. Pas clair du tout. Voilà.

Doris lui décoche un sourire de sphinx. On ne sait jamais tout à fait ce qu’elle pense, Doris.

– Il faut que je te raconte la suite. Je suis passée hier chez papa lui raconter ça. Il m’a ouvert une armoire, tu sais, l’armoire brune au fond de l’ancienne chambre d’amis ? Je croyais qu’il avait mis là-dedans les archives de son cabinet d’ingénieur. Non, elle est pleine des papiers de grand-maman. J’ai passé l’après-midi et la soirée à fouiller dedans.

Nina détaille. L’armoire contient des coupures de journaux, des catalogues d’exposition et même un porte-folio avec des reproductions de peintures. Elle s’est rendu compte que sa grand-mère avait été une peintre connue, alors que dans la deuxième moitié de sa vie elle vivait en France, en Saintonge semble-t-il. Elle ne sait pas où c’est, elle va se renseigner. Sur un rayonnage, il y avait aussi cinq cahiers noirs manuscrits : son journal intime. Elle a trouvé des liasses de lettres adressées à une certaine Marguerite, ainsi que des chroniques.

– Comment ça, des chroniques ?

– Celles d’un « oncle Paul ».

– Il a écrit des chroniques ?

– Tu ne savais pas ? Papa m’a raconté que le frère de grand-maman, cet oncle Paul, était instituteur. Ça tu savais j’imagine. Bon. Son frère Gaston, d’après ce que j’ai compris, faisait l’homme à tout faire dans une mission suisse au Caire. Il avait fait un apprentissage de serrurier. Oncle Paul lui a écrit régulièrement, il intitulait ça « Les chroniques de Renens ». Il racontait à son frère les anecdotes de la famille et tout ça. Il se piquait aussi de photo, j’ai trouvé quelques images des années 1930. Je pense qu’il avait de l’affection pour grand-maman quand elle était petite, elle devait l’amuser, en tout cas il en parle souvent.

– Tiens ! Ton père ne me dit pas tout. Et il a décidé comme ça de t’ouvrir cette armoire ? Il t’a dit pourquoi ?

– Non. Il a dû se rappeler qu’elle était là, ou trouver que c’était le moment. Quelle importance ?

Doris paraît songeuse. Plongée dans le silence, perdue dans un autre monde.

– Y a un problème ?

– Non, non. Paul… Des trois frères de ta grand-mère, c’était celui qui avait réussi, le seul qui avait de l’instruction. Il était parvenu à échapper un peu à sa condition. Je ne savais pas qu’il avait écrit.

– Comme tu sais, papa ne dit jamais un mot de plus que nécessaire. Il me donne volontiers ces papiers, si ça m’intéresse. Qu’est-ce que tu en penses ?

– Laisse-moi réfléchir, tu veux bien ? Je t’en reparle bientôt, promis.

Nina espérait un commentaire, mieux, un conseil immédiat, mais elle a confiance, Doris tient ses promesses. De toute façon, au fil de la conversation, elle a senti qu’elle avait envie d’aller à la rencontre de cette grand-mère. Ça a forci juqu’à ressembler à un besoin. Quelque chose veut être mis en ordre, clarifié. Et c’est maintenant qu’elle doit s’y mettre, même si elle ne sait pas bien comment. Peut-être que Doris aura de bonnes idées. En attendant, elle se rappelle le papier qu’elle trimballe dans son sac :

– Veux-tu signer ma pétition ? Elle est adressée aux autorités cantonales.

– C’est pour ton ONG ?

– Non, nous on s’occupe de la qualité de l’air dans les régions alpines. Ça, c’est lausannois, ça émane d’un front d’une vingtaine de partis et de mouvements.

Nina tend la feuille à Doris, explique l’histoire de la décharge, des fûts toxiques. Doris examine le texte.

– Vous avez raison, bravo ! Passe-moi le stylo, là. Tu as compté le nombre de signatures que je t’ai déjà fournies ? À la millième, tu m’offres le champagne.

– Promis. Tu es super. Merci ! Mais je t’ai toujours tout expliqué, hein ! Je ne t’ai rien fait signer contre ton gré, on est d’accord ?

– Je te taquine.

Elles se souviennent qu’elles voulaient visiter une exposition à l’Hermitage. Nina vérifie sur son téléphone, il faudrait se dépêcher, c’est bientôt fini. Elles fixent jeudi matin.

– Notre petite fête, dit Doris.

Descendant du bus No 16 à l’arrêt Hermitage, Nina se garde de proposer son bras à Doris. Vive et droite, elle a encore le pas sûr et en serait sans doute un peu humiliée. Elle sort le matin se promener au bord du lac, c’est sa façon de ne pas laisser l’âge vaincre. Tout au plus Doris voudra-t-elle prendre l’ascenseur, s’excusant de raideurs aux genoux, ou s’asseoir passagèrement dans les salles d’exposition.

La lumière est si belle qu’au lieu d’entrer dans le musée, elles le contournent pour se planter sur l’esplanade qui surplombe son parc en pente. C’est le seul endroit de la ville d’où l’on peut la contempler telle qu’elle était il y a deux cents ans. Les arbres s’interposent entre les spectatrices ravies et les tours hideuses, le bric-à-brac de bâtiments ternes et incohérents qui envahit Lausanne et que Nina déteste. La pelouse descend vers un paysage très XVIIIe, la cathédrale, au fond les cimes françaises.

Aujourd’hui bleue, doucement embrumée, la Savoie s’encadre d’un flamboiement de feuillages. L’herbe encore drue et verte, des cosmos roses en désordre parmi des fougères, la fraîcheur, la limpidité de l’heure…

– Dieu sait Nina si je suis mécréante. Mais dans des moments comme ça, je crois en un dieu.

Elles se taisent.

Nina sort son téléphone et photographie l’instant, puis fait poser Doris, debout devant la façade de l’harmonieuse maison de maître.

Marius Borgeaud (1861-1924). Dans les salles du rez, sa première manière proche des impressionnistes, des paysages fluviaux à la Sisley. Au sous-sol, Nina tombe en arrêt devant des intérieurs bretons. Des femmes en noir portant coiffe blanche, puissamment présentes dans leur immobilité, aussi énigmatiques que des statues de l’île de Pâques. Elles cousent, elles regardent par la fenêtre, elles se tiennent au fond d’une salle de café en un temps pétrifié. Les à-plats unis vibrent de couleurs sourdes. Même quand les personnages sont représentés en train de bouger, ils paraissent immuables. C’est une sorte de Pompéi de la Bretagne. Plus rien de l’évanescence, de l’inconstance de l’impressionnisme.

Quant aux sujets ! Nina s’étonne : des intérieurs de pharmacie, des mairies, une devanture avec un chapeau à vendre et un carton à fleurs… Elle jette un coup d’œil incitatif à Doris qui, ça ne manque pas, démarre au quart de tour :

– Tu te rends compte comme c’était nouveau, comme c’était audacieux : il peint des magasins ! On sortait tout juste des thèmes mythologiques du XVIIIe, on commençait à apprécier les paysages à la manière impressionniste, tu vois, les nus, les scènes populaires et les guinguettes, ce genre de choses, mais lui il peint des bonnes au travail, des registres, des tampons encreurs, des gens en train d’exécuter une démarche civique, des flacons d’apothicaires, des sujets triviaux, des non-sujets ! Borgeaud a beaucoup compté pour moi.

Elle parle avec feu. Nina a beau connaître la passion de Doris pour la peinture, elle s’étonne encore de l’entendre discourir comme si elle croisait le fer dans une assemblée.

Au premier étage, des intérieurs. Chambre verte, chambre rouge, chambre jaune…

– Il s’est amusé, dis donc, remarque Nina. Je parie que c’est toujours la même chambre. Tu sais, ce que j’aime, c’est qu’il n’y a personne dedans : je peux m’y installer. Du coup, j’imagine ma nuit sur ce moelleux canapé vert, je serais en visite chez des cousins éloignés, après un bon repas, très entourée, très gâtée et enfin seule dans la chambre d’amis, je m’allonge sur ce velours. Et tu vois ici, ce serait le matin, je lirais le journal ouvert devant cette fenêtre dans l’odeur de la mer, il y aurait le bruit des vagues, en fond, derrière les arbres. Par là, le soir est tombé, je ferais ma toilette avec ce broc et cette cuvette en porcelaine, l’eau serait fraîche, brrrr, et la tapisserie aurait rougi. Je voyage.

Elles poursuivent le voyage à l’étage.

Une splendeur les attend. Des joueurs de boules et un petit chien en ombres chinoises sur un terrain sable, une veste noire qui recèle un profond indigo si on laisse le regard s’y attarder, et la lumière, la lumière aux pieds des joueurs, une vigueur condensée dans la clarté incluse dans le sol, d’une densité telle qu’elle paraît trépider.

C’est ce qu’explique Nina à Doris, à son oreille parce qu’il y a d’autres visiteurs dans la pièce, cette lumière, elle me fait penser à ce que j’ai appris en physique, ces particules de matière qui sont en même temps de l’énergie, ces photons qui ondulent, tu vois ce que je veux dire ? Borgeaud les a mis dans le sable.

Elle voit.

Dans les combles, un film d’archives sur la vie du peintre et voilà, c’est l’heure de déjeuner.

Une saladine de magrets de canard fumés pour l’une, un méli-mélo de lentilles aux légumes rouges pour l’autre. Doris sait qu’elle ne devrait pas, mais ne parvient pas à s’en empêcher :

– Tu prends bien soin de toi, n’est-ce pas, tu te méfies des carences, vitamine B12 et fer, j’ai lu que… Je t’offre volontiers les compléments alimentaires nécessaires, ils sont chers.

Sourcil circonflexe et moue d’impatience chez Nina, Doris n’aurait pas dû en effet :

– T’inquièèèèète ! Tu m’as déjà dit ça mille fois ! On peut très bien équilibrer ! Je fais attention ! Et toi, tu sais comment il a été élevé, ton canard ? Dans quelle batterie ignoble, avec quelles hormones, quelles saloperies on l’a gavé ? Même l’OMS dit que le saucisson est cancérigène. On détruit la planète, c’est-à-dire notre santé, notre avenir, tout ça dans l’indifférence générale, et toi tu me parles de vitamine B-je-sais-plus-combien ?

– Le saucisson est POTENTIELLEMENT cancérigène SI on en abuse. Manger de tout, un peu, ne rien exclure, ça c’est intelligent. Bon. J’adore nos disputes.

Elles picorent leur assiette, un peu échauffées.

– Et comment ça va, avec ton nouvel ami ? Enrique, si je me souviens bien ?

Nina s’immobilise, la fourchette en l’air, un coin de lèvre mordu, réfléchissant à ce qu’il y a à dire, lâche :

– Ben tout à coup, il s’est rappelé qu’il était fiancé. Il est reparti à Madrid.

Doris, indignée, secoue la tête.

– J’ai décidé, je reste célibataire. Ras-le-bol. Ils sont insupportables. Y a toujours quelque chose : une autre femme, un job ailleurs, un soi-disant besoin de solitude, n’importe quoi. Qu’ils aillent se faire… ! Non, je les attends pas avec un lasso pour les capturer ! J’en ai rien à battre, voilà !

Les yeux noirs de Nina brillent de rancune. Doris la trouve splendide comme ça, mais ce n’est pas le moment de le dire, ce qu’elle entend l’afflige. Ces jeunes gens jouissent d’une liberté impensable en son temps, tout leur paraît permis mais ils semblent avoir peur. C’est triste, au fond ça n’a pas l’air mieux qu’autrefois. Tout conseil serait malvenu… Et surtout, elle a autre chose à lui dire. Le moment est arrivé. Elle s’y prépare depuis des jours.

– J’ai une honnête proposition à te faire. J’ai réfléchi à ce que tu m’as raconté l’autre jour, tes impressions au cimetière, les papiers que ton père t’a montrés…

Doris raconte que ça a éveillé chez elle une vieille curiosité. C’est qu’elle n’a connu que par ouï-dire la grand-mère Olga, puisqu’à l’époque cette dernière vivait en France avec son fils, le père de Nina, alors que Doris habitait encore à Bâle. Or la personnalité de cette femme l’a toujours intriguée.

– Ma chérie, j’ai eu une idée. Je pense que tu ferais une bonne biographe. Voilà : je voudrais que tu m’écrives la vie d’Olga.

– Comment ça, « t’écrire la vie d’Olga » ?

– Tu m’écris un livre que je voudrais lire. Tu n’as pas connu ta grand-mère, elle n’est plus là pour te parler d’elle, je trouve que c’est dommage… Ça m’intéresse aussi beaucoup. L’idée, c’est donc que je te paie pour faire ce livre que j’ai envie de lire. Puisque tu as tous ces papiers.

Nina la contemple, interloquée.

– Mais…

– Par exemple, je te paie mille francs par mois. Je crois que tu ne gagnes pas beaucoup dans ton ONG. Quant à moi tu sais, j’ai un peu de biens, ce n’est pas un problème. Et crois-moi, ce que je te demande, c’est du boulot. Beaucoup de boulot. On pourrait convenir que le premier mois, tu viens me rendre compte de tes découvertes. Puis peu à peu, tu m’apportes des chapitres au fur et à mesure que tu les écris, je ne sais pas, il faut qu’on expérimente toutes les deux comment ça peut aller. J’ajoute : tu as le droit d’arrêter quand tu veux, le droit de rester bloquée, de ne pas réussir, tu as tous les droits. On essaie, dis ?

– Ça m’intimide. Je suis pas sûre d’être capable. Et ça me gênerait que tu me paies.

– C’est LA condition. C’est obligé.

Doris sourit, malicieuse, et c’est toute son affection que Nina reçoit en plein cœur, comme l’éclat du parc ce matin, comme la lumière condensée dans les toiles de Borgeaud.

– Je te laisse réfléchir.

Rentrée, Nina vide un tiroir afin de faire de la place pour les papiers de sa grand-mère. Elle en sort des dossiers de l’uni, qu’elle voulait trier de toute façon, sans doute pour en jeter une bonne partie. Elle considère avec étonnement ses anciens travaux, mais ces prises de tête ! Et pourtant ça ne date que de quelques années. Elle retrouve son Bachelor en histoire de l’art. Elle s’en est tenue là, elle en avait marre des études, c’est peut-être une erreur. Bien qu’elle n’espère pas qu’il puisse lui ouvrir la moindre porte, elle range son diplôme en haut de l’étagère, en sécurité à côté de ses belles baskets – avec Dark on ne sait jamais. « L’important, c’est que j’aime ce que je fais, que j’y crois, c’est pas donné à tout le monde », se répète-t-elle, non sans flairer que c’est pour se rassurer. Certes, l’ONG qui l’emploie actuellement comme rédactrice fait du bon boulot, très motivant, mais elle travaille sans véritable qualification et c’est un petit temps partiel, plutôt précaire, alors qu’a-t-elle à perdre ? Rien, et par contre ce désir surprenant, nouveau, de se plonger dans cette histoire ancienne. De savoir.

Elle saisit son téléphone, envoie ce message à Doris :

OK mais tu me paies seulement si je t’apporte qqchose de valable.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Quand Nina sonne, Doris l’accueille, un tire-bouchon et une bouteille de Château Chasse-Spleen à la main.

– J’attaquais l’apéro. Tu arrives pile au bon moment.

– Cool. Je sais exactement à quelle heure il faut arriver chez toi ! Bisou. J’ai quelque chose à te lire. Déjà plusieurs pages. Ça te va ?

– Et comment !

Elles s’installent dans la cuisine, la jeune femme sort de sa sacoche une tablette qu’elle allume. Tandis que Doris cherche les biscuits d’apéro dans le placard, Nina tombe sur les premières lignes qu’elle a écrites après avoir accepté la proposition de Doris. C’est un texte fait pour surmonter son trac, typique des moments où elle a besoin de retrouver la guerrière Ninja surpuissante qu’elle incarnait, ado, sur sa console de jeu vidéo, et de croire en ses pouvoirs magiques :

La jeune femme à la luxuriante queue de cheval et aux tempes rasées s’approche du parc de Milan. Son vélo fend l’air frais d’un après-midi de décembre, avenue Fraisse. Elle semble voler. Des bancs de brume s’effilochent entre les toits. La cycliste accélère. Au rond-point, le vélo prend les airs en une trajectoire ascendante. On voit qu’elle porte un kimono noir brodé de dragons rouges. Les pans soyeux de sa veste et son large pantalon flottent gracieusement au-dessus du kiosque de Montriond. La cycliste volante jette un regard affectueux sur le premier magasin bio de la ville, les pionniers du Topinambour, et ascensionne vers les frondaisons.

Lâchant sa monture (qui va se garer au bas du 17, chemin de Milan et se cadenasse aussitôt de son propre chef), elle exécute une figure classique de kung-fu aérien, qui la perche au sommet du roi des cèdres. Les dragons brodés de son kimono crachent des flammes du plus bel effet. Les gamins en train de se tremper dans les écluses de la place de jeux en crient de joie, les jeunes papas fatigués assis sur les bancs restent la bouche ouverte, oubliant de tirer sur leur cigarette, les mamans monoparentales abandonnent un instant l’écran de leur téléphone ouvert sur agenda et tout le monde applaudit. Les dragons colorent la brume d’un couchant magique. Ils passent de l’églantine à la capucine, de la cerise à la carotte, puis ce sont des gerbes de groseilles, de géraniums, d’oranges, enfin une pluie de citrons, de safran et de pamplemousses roses – tous issus, cela va de soi, de l’agriculture intégrée.

Vexé, le soleil se couche d’un coup, sans crier gare, sans light-show et sans rien, na. Tout prend cette étrange teinte qui rôde, paraît-il, entre le chien et le loup. La jeune femme disparaît dans les ombres. Les visiteurs du parc frissonnent, remontent les fermetures éclair des vestes de leurs enfants et s’égaillent.

NinaNinja reste perchée sur son arbre, les dragons dociles l’entourent d’une sombre vapeur qui la dissimule. Ainsi peut-elle scruter le balcon de Doris, dont la porte-fenêtre reste obscure. Est-elle sortie ?

Elle décide d’aller y voir de plus près. Une partie de l’appartement donne sur une cour à l’arrière de l’immeuble. D’un bond, elle pose la pointe d’un pied chaussé de satin rouge sur le faîte du toit, saute sur la balustrade de la fenêtre de la cuisine et s’y accroupit. Doris est bien là, un verre de Château Chasse-Spleen à la main. Elle toque à la vitre :

– Ma chérie ! Quelle bonne surprise ! Veux-tu bien entrer, il fait cru à cette heure !

NinaNinja saute sur le carrelage de la cuisine, elles s’embrassent.

– Voilà !

Elle pose sur la table un gros manuscrit, un texte génial intitulé « Olga Müller, sa vie, son œuvre », signé Nina Demarsay. Doris bluffée applaudit.

Doris a rempli un bol de sablés au fromage, servi les verres, attend patiemment, Nina referme le fichier Ninja, ouvre le texte attendu.

– Voilà, je te lis, je ne suis pas très sûre de ce que j’ai fait. Sais pas si c’est ce que tu souhaites lire, enfin bon : « C’est une de ces journées de bise en octobre, quand les bois du Jorat paraissent dorés à la feuille, quand un soleil dru illumine les ramures. La jeune fille qui traverse à vélo ce tableau s’appelle Nina ; un grand chien noir trotte à sa roue… »

Une longue lecture à la suite de laquelle Nina toussote :

– … voilà c’est presque fini, je bois juste un peu d’eau…

Rire ravi chez Doris. Elle scrute avec étonnement la jeune femme :

– Hé ben ! Si je m’attendais.

Nina, sur ses gardes, inquiète, prête à entendre le pire.

– Ça me plaît. Beaucoup. Mais comment tu fais pour connaître mes pensées ???

– Je suis dans le juste ? C’est à peu près ça ?

– En plein dans le mille. L’histoire de la vitamine B12 : que je n’ose pas vraiment t’en parler, que je le fais quand même ! Aïe !

– C’est pas difficile : tu n’arrêtes pas de dire ces trucs-là ! Tu crois que je ne t’écoute pas, hein. Bon, annonce l’auteure en se servant un verre, ça c’était on dira pour embrayer. Le vrai texte, ça sera la vie de grand-maman.

Doris proteste :

– Écoute, moi j’aime bien aussi quand tu parles de toi, de tes questions devant la tombe, quand tu racontes comment tu te sens, ce que tu fais. Pour moi, tu peux aussi continuer avec ça. Si ça te dit.

– Peut-être. Pourquoi pas. Je verrai comment ça me vient. Sinon, d’après les papiers dans l’armoire, je peux déjà te résumer :

Olga Müller, donc ma grand-mère : 1930-1991. Elle est née à Renens.

Son père s’appelait Raymond, il était cheminot.

Sa mère s’appelait Thérèse, elle était couturière à domicile.

Ma grand-mère avait deux frères plus âgés : Fernand, l’aîné, et René.

Elle avait aussi cet oncle, un vieux garçon, le frère de Raymond, celui qui s’appelle Paul et qui écrit des lettres.

Une de ses grands-mères vivait à Crissier.

Les renseignements de base, je les ai. Mais pour faire la biographe, comme tu dis, pour raconter, c’est une autre paire de manches. Ce qu’il me faudrait, c’est une sorte de drone. Un petit machin que je pourrais coller au plafond, dans l’appartement de la famille de grand-mère, quand elle était petite, et qui filmerait.

– Pas « la famille de grand-mère » ! C’est ta famille à toi, enfin !

– D’accord, mais c’est tellement lointain… abstrait… les années trente : Cro-Magnon !

Doris sourit doucement.

– Je pense à un tableau de Borgeaud. C’est Pelotes de fil, tu te souviens ? Elles sont rangées de profil, sur la tranche. Une bleu-gris, une orange, une crème, si je me souviens bien et devant, une debout, d’un beau rouge. Elles ont un lustre merveilleux. Il y a peut-être là une piste : la couture de la maman a dû faire rêver sa petite fille, tu ne crois pas ?

Mais le regard de Nina reste fixé sur une boîte posée près de évier.

– Tu prends toujours ces médicaments chimiques, là ?

– Parfois. Quand j’ai mes angoisses, tu sais. Mes palpitations. Un cachet et ça se calme.

– Mais c’est pas bon. Ça détruit les neurones.

Doris sourit :

– On ne peut pas te parler de vitamine B12, mais tu veux m’empêcher d’avaler mes « médicaments chimiques », comme tu dis ?

Nina hausse des sourcils désapprobateurs.

– Bon alors, je continue ce texte comme ça, oké. Faut que j’y aille. Je te rassure : je prends le métro avec mon vélo. Ça m’avance jusqu’aux Croisettes, après, c’est rien du tout et ça vaut mieux, je suis un peu chassepleenée – c’est de ta faute. Bisou !

Assise sur son lit entourée de cahiers noirs, de liasses de lettres, de photos, de coupures de presse, Nina soupire. D’abord classer tout ça par ordre chronologique. La première date : 1939. Une fois ordonnée une pile de chemises en carton, elle ne se sent pas plus avancée. Comment faire ? Son idée d’envoyer un petit drone remonter le temps… Hélas, où se procurer un tel engin ? Doris a ri : « Fais confiance à ton intuition ! » Son esprit vague. Elle sèche. Elle reprend les photos, les papiers, elle essaie de se représenter le Renens de 1939.

OLGA 1939-1945

Olga, six ans, en robe de coton à petites fleurs, socquettes claires et chaussures à lacets, un bidon à la main, suivie par René, neuf ans, et Fernand, onze ans, chemisettes grises et pantalons courts, se dirigent vers la porte de la Laiterie de Renens-Village. Devant le bâtiment bas, une charrette tirée par un cheval repart avec des boilles vides. « Trois litres Müller ! » crie la laitière à sa fille en inscrivant l’achat dans le registre. Fernand enlève le bidon des mains de sa sœur, le tend par-dessus le comptoir à la jeune fille en blouse-tablier bleue et blanche.

– Maman elle a dit que tu étais trop petite pour porter le bidon ! Et pis c’est trop lourd pour une fille !

– Nanana nanère, renchérit René avec un pied de nez.

– Mais c’est moi qui porte le pain ! crie Olga d’une voix suraiguë.

– Non c’est moi ! hurle René.

– Dehors ! enjoint la laitière agacée.

Dans la vitrine de la boulangerie Siegrist, il y a plein de bonnes choses, des bocaux remplis de sucres d’orge, de sucettes emballées dans du papier transparent, de meringuettes au chocolat en forme de S. Le store en toile à grosses raies qui la protège du soleil abrite les trois enfants qui contemplent ces merveilles. Presque littéralement, ils lèchent la vitrine. Mais leur mission consiste seulement à ramener un kilo de pain bis, le blanc est trop cher et même Fernand, pourtant habile aux billes, n’a qu’une pièce de deux centimes en cuivre dans sa poche. S’ils ont de la chance, la grand-mère Perrin ou papy Bolet (personne ne sait pourquoi ce nom) seront dans les parages. Souvent, ils leur offrent à chacun un Sugus.

Samedi après-midi, après l’école. La fontaine couverte du village, en face de la boulangerie. Fernand, avançant précautionneusement le long du rebord de pierre, tire par une ficelle un petit voilier construit par Raymond, coque et quille en sapin verni, mât en noisetier, et la voile dans un calicot bien ourlé. Thérèse a brodé au fil turquoise le nom de l’esquif : Caravelle. Sous le toit les enfants sont à l’ombre, mais il fait très chaud ce jour-là, on raconte que lundi il pourrait y avoir un congé de chaleur, ils espèrent. Olga et René suivent à petits pas leur aîné, admiratifs, une main traînant dans l’eau fraîche.

Le pré en pente est plein de bouses de vaches, le pré à côté de l’église protestante toute neuve, église que les Müller ne fréquentent pas, pas plus que la nouvelle église catholique de Renens-gare, pourtant proche de la maison, là n’est pas la question, c’est que Raymond ne croit pas à ces sornettes, les enfants ont déjà l’histoire biblique obligatoire à l’école, c’est bien assez. Le pré en cette saison est brouté, en hiver il est lugé. Vert pour les vaches, blanc pour les enfants.

Près de la maison, il y a le kiosque de la gare où Raymond achète parfois le journal, puis le Chalet avec sa belle façade en bois ajouré et ses colombages. De l’autre côté, au nord des rails, c’est le domaine des messieurs et des dames, avec les commerces de la rue de Lausanne et de la rue Neuve, la banque, les brasseries, le Grand Hôtel, la mercerie où Thérèse se fournit, enfin le Café de la Croisée où Raymond se réunit avec les camarades cheminots. On ne veut pas y voir traîner des enfants.

Le monde de Raymond, l’immense gare avec ses aiguillages à perte de vue, les guérites des aiguilleurs, l’impressionnant dépôt des locomotives qu’il fait visiter un dimanche à Thérèse et aux enfants. Cet univers titanesque effraie la petite Olga. Il ne contribue pas pour peu à l’adoration qu’elle porte à son père, ce géant qui domine cet univers de fer rugissant, sait comment faire bouger les rails, appondre un wagon à une locomotive, descendre sans crainte entre les tampons pour les accoler, oui, y descendre tel un dompteur dans une cage aux lions. Papa a été promu l’an dernier. Déjà fier de son métier, il est maintenant responsable de l’entretien du matériel roulant au dépôt. Fernand veut devenir conducteur de locomotive. Sa sœur ne sait pas ce qu’elle voudrait faire plus grande, on ne voit pas de femmes travailler dans cet endroit, à part la dame qui balaie le hall et fait reluire les bancs en bois de la salle d’attente.

Olga se tient émerveillée aux côtés de Thérèse qui achète du fil indigo, de la toile à patron et un coupon de satin pour une cliente. La petite fille contemple fascinée les écheveaux torsadés qui chatoient contre une paroi. Que de nuances raffinées ! Que de broderies, de nappes, de serviettes, de jolis corsages, de mouchoirs à imaginer… Ici ça sent bon la laine neuve, l’invention, la création. Un arc-en-ciel de pelotes est rangé dans des casiers en bois derrière la patronne. Mille tricots colorés en surgiront, chaussettes et jaquettes chamarrées, joyeux bonnets à pompons. Pour fabriquer de la beauté, de l’élégance, du nouveau qui épate, il faut avoir les mains de Thérèse. C’est décidé, quand elle sera grande, Olga sera couturière. Maman lui apprendra… Elle deviendra costumière de ballet, elle coudra des chaussons de ballerine en soie rose, elle piquera de diamants le tulle blanc des tutus, qu’ils étincellent comme dans les photos de l’Illustré.

Toujours du côté de la mercerie, au nord des rails, il y a le Buffet de la Gare et le bâtiment des Postes. Au milieu du croisement avec la rue Neuve, un policier casqué se dresse sur un édicule cylindrique bordé d’une balustrade basse. Il est botté de noir et porte un pantalon coupé comme une culotte de cheval, sous une veste également ceinturée de cuir. Quand elle traverse sous ses yeux, Olga craint toujours d’avoir fait quelque chose de faux. Le tram No 9 passe en grinçant, un tram bleu-bleu coiffé d’un écriteau Milka Suchard.

Le logement des Müller se trouve au premier étage d’une ancienne maison paysanne proche de la gare, divisée en plusieurs logements biscornus. À côté du potager à bois, il y a un évier avec un robinet d’eau courante très pratique. Le dimanche, on se lave à la lavette derrière un paravent, dans une bassine en fer blanc. Les jours de lessive, Olga accompagne sa mère dans la buanderie. Thérèse fait bouillir le linge dans une chaudière cylindrique chauffée au bois, qui sert aux trois familles vivant dans la maison, le rince dans deux bacs en pierre à l’eau froide. C’est au moment de l’étendre qu’Olga est utile pour lui tendre les pièces entassées dans la bassine. Juste à côté, les cabinets à la turque de la cour. Olga déteste y descendre quand il fait sombre, mais les enfants ont chacun leur pot de chambre. Ils dorment sur trois châlits bricolés par Raymond dans une petite chambre, quant aux parents ils ont arrangé leur lit dans un grand débarras sans fenêtre. Car la seule pièce spacieuse, chauffée par un poêle à charbon, sert d’atelier à Thérèse la journée, de séjour quand il y a des visites, de stamm à Raymond : c’est là que se réunissent parfois des camarades du syndicat des cheminots. Un baudrier fixé à la paroi maintient le drapeau des jours de défilé. Les enfants révèrent cette belle réalisation en satin rouge à franges, brodée au fil doré d’un marteau et d’une faucille, œuvre de leur maman. Le seul luxe du logement, c’est le poste de TSF installé sur un guéridon au fond du séjour. Raymond l’a acheté grâce au tiers du prix de vente d’un petit pré situé dans la campagne bâloise, que les trois fils Müller ont hérité de leur père.

Sur un guéridon garni d’un napperon de dentelle, une photo encadrée montre Raymond et Thérèse posant avec René et Fernand, bébés. La photo est signée Studio Genton 1929. Les bébés ont l’air halluciné. Raymond apparaît trapu et costaud, sanguin, emporté, chaleureux, attachant. Les cheveux plaqués en arrière où le peigne a laissé des raies, il pose raide dans son costume du dimanche. Thérèse, un nez pointu, les cheveux châtains retenus par des barrettes au-dessus des oreilles, porte une jolie robe d’été à fleurs. Elle a un beau regard transparent.

En face du drapeau, Raymond a punaisé sur le mur une affiche soviétique. Quand il n’est pas au travail ou retenu par une de ses nombreuses réunions, il aime raconter l’affiche à ses enfants. S’il s’embarque dans le récit des dix-sept premières années de la Révolution, il peut en oublier l’heure de sa réunion de cellule. Olga, qui expérimente ce moyen magique de retenir papa à la maison, ne manque pas de le bombarder de questions.

Avant même de savoir lire, elle apprend que l’homme tenant une casquette (signe qu’il fait partie du peuple, les bourgeois d’affiches portant un haut-de-forme), un homme sans âge qui pointe la main en un geste impérieux, la barbichette raidie vers l’avant, s’appelle Lénine ; il montre la direction à suivre. Sous une bande triangulaire rouge, des soldats et des canons représentent la prise du palais du sanguinaire tsar Nicolas II. C’était une sorte de roi des Russes, raconte Raymond, qui fouettait les pauvres gens et les jetait en prison ; la prise du palais est un récit qui occupe plus d’une heure, quand Olga s’y prend bien. À gauche de l’affiche, également casquetté mais moustachu, le Petit Père des Peuples, entouré par les grues et les usines édifiées jusqu’en 1934, qui assurent le bonheur populaire depuis la Révolution. Il regarde dans la même direction que Lénine, vers la droite, vers l’Avenir.

Par exemple, explique Raymond, sous le tsar, les petites filles n’avaient pas de poupée, même pas en chiffon comme la tienne, les mamans n’avaient pas de marmite pour cuire la soupe et les gens mangeaient des racines crues en grattant la terre ; à ce moment du récit, Olga ouvre des yeux horrifiés. Il fait très très froid en Russie, encore plus qu’en Suisse, et les gens devaient tout faire à pied par moins quarante degrés, alors que maintenant, le Peuple peut prendre le train avec des wagons chauffés. Le Drapeau, en haut à droite, porte comme le nôtre la Faucille du Paysan et le Marteau du Prolétaire qui, alliés, vont libérer le globe, car la Révolution sera mondiale. Oui, même à Renens. Et ça, conclut généralement Raymond qui aime les symboles, c’est le soleil levant qui représente le Monde Nouveau qui émerge, et ça l’Étoile rouge du Parti, notre guide.

Quand Olga saura lire, elle découvrira déçue que les slogans de l’affiche lui restent incompréhensibles, car ils sont écrits en cyrillique, sauf les dates 1917 et 1934. Quant à l’Étoile rouge, elle restera pour toujours associée au mélange d’odeur de savon, de graisse de machine et de métal qu’Olga renifle sur les mains de son père.

Tous les matins sauf le dimanche, Thérèse déploie les pans de sa table à couture, dont le centre est occupé par une machine à coudre Singer noire à motifs dorés ; sous la table se trouve une large grille pivotante qui fait office de pédale. Elle roule le drapeau qu’elle cache dans une armoire. Puis elle suspend devant l’affiche un coupon de tissu bleu pâle frappé de fleurs de lys, ourlé dans une chute de rideaux. C’est qu’il n’y a que cette pièce où elle puisse recevoir ses clientes et elle suppose que ces emblèmes déplairaient à sa clientèle ; ce sont des dames un peu aisées (« tes bourgeoises », dit Raymond en pinçant les lèvres). « Sans mes “bourgeoises”, lui rétorque Thérèse, on n’aurait pas de quoi payer le charbon ! »

C’est un après-midi de congé d’école. Une dame accompagnée d’une petite fille un peu plus âgée qu’Olga toque à la porte. Elle vient se faire faire une robe pour le mariage de sa sœur. Thérèse propose de commencer par choisir le patron et le tissu, puis de prendre les mesures. Comme il y en a pour un moment, elle demande à Olga d’emmener la petite fille de la dame dans la chambre des enfants, pour jouer.

– Tu seras bien gentille ! lui ordonne la dame en lui tendant un livre illustré.

La petite fille jette un regard gêné aux châlits que se partagent les enfants de Thérèse et Raymond ; ce sont les seuls meubles. Dans un coin, les pots de chambre. Elles s’assoient sur les couvertures pliées sous la fenêtre.

– Comment tu t’appelles ?

– Lili.

– Moi, c’est Olga.

– Ton nom il est bizarre.

Olga mâchonne un coin de son mouchoir en regardant l’invitée par en dessous. Papa a tenu à lui donner un nom russe ; c’est un peu compliqué à expliquer. Mais comme les images du livre l’intéressent, elle laisse tomber et demande à connaître l’histoire. L’invitée lui raconte en tournant les pages :

– Il était une fois en Palestine une jeune fille qui s’appelait Marie. Tu la reconnais bien sûr, c’est la Vierge Marie. Le papa c’est Joseph. Le bébé dans la paille est réchauffé par l’âne et le bœuf. C’est Jésus et il va sauver le monde. On voit sur le toit l’étoile brillante, c’est Dieu qui annonce la nouvelle à toute la terre. Pour dire que notre sauveur est né.

Olga se tortille :

– Je connais un Joseph !

– Qui ça ?

– Joseph Staline.

– Je connais pas.

Olga lui jette un regard stupéfait, puis :

– Tu as un autre livre ?

Lili fait signe que non. Olga se lève, danse d’un pied sur l’autre, ramasse le livre, fixe l’illustration, lâche :

– C’est des bêtises !

– Quoi ?

– Ça ! Papa, il dit que c’est des bêtises d’église pour les gens !

Stupeur chez Lili, qui se lève aussi, la toise, s’indigne, jette :

– Ton papa il ira en enfer !

– C’est toi que t’iras en enfer et ça existe pas !

– Rends-moi mon livre !

Olga se sauve de l’autre côté de la pièce en riant, agitant son livre sous le nez de l’invitée rouge et furieuse.

– Tu veux ton livre de bêtises ?

Plus grande et plus forte, Lili n’a pas de mal à le lui arracher, mais Olga, habituée à se battre avec ses grands frères, n’y va pas par quatre chemins. Elle empoigne tout ce qu’elle peut de cheveux et tire. La petite invitée hurle. Elles perdent l’équilibre et roulent à terre. Les mamans se précipitent.

Thérèse sépare les combattantes, se confond en excuses. Tandis que la cliente remmène dans le séjour sa fille hoquetante, Olga pivoine est sommée de s’asseoir sur son châlit et de s’expliquer.

– Qu’est-ce que c’est que ces façons, Olga ??? gronde très fort Thérèse, voulant être entendue par sa cliente. Tu seras punie ! Viens t’excuser, maintenant !

Peine perdue. La cliente est repartie, porte claquée, escaliers bruyamment dévalés, plantant là en désordre les coupons de tissus et les modèles.

Scène de ménage le soir chez les Müller. Olga, punie, est enfermée dans sa chambre. Thérèse et Raymond s’énervent. Selon Raymond, la famille doit assumer ses convictions, point. Et poing sur la table.

Thérèse s’insurge.

– Tu ne peux pas demander ça aux enfants ! Tu devrais au contraire leur apprendre qu’il y a des choses qui ne sont pas bonnes à dire n’importe quand, et surtout pas devant n’importe qui ! Les enfants doivent rester en dehors de la politique.

– C’est pas de la politique, c’est des bondieuseries ! Je ne veux pas, tu entends, je ne veux pas que les enfants écoutent ces sornettes, et en faisant les polis, encore !

L’oncle Paul, dans son éternelle vieille veste brune, la pipe éteinte au bec, ajoute son habituel grain de sel philosophique ; il se demande s’il faut inculquer l’hypocrisie à ses neveux. René et Fernand se tiennent cois mais n’en perdent pas une miette. Une fois dans leur chambre, les garçons, qui répètent en ce moment une pièce pour les promotions, ne résistent pas à improviser une saynète pour leur petite sœur :

(Fernand, solennel, comme s’il lisait une didascalie) :

– La bourgeoise de maman entre toute rouge dans le tea-room de la rue de Lausanne. Elle a les cheveux dressés sur la tête. Elle tient à la main sa bedoum de fille qui chiale. C’est plein d’autres dames de Renens :

– marikristine ! mais qu’est-ce qu’y t’arrive ?

(Fernand et René, à tour de rôle, la bouche en cul de poule, une tasse de thé imaginaire à la main, le petit doigt dressé) :

– cette petite müller est une vraie diablesse ! ouiiiiiiiii, comme je vous le dis ma chèèèèèère, hein ma pôvre petite fiiiiiiiillllle, veux-tu un petit sirop, mademoiselle une serviette je vous prie, tiens ma pôvre petite minette, mais quelle chipiiiiie, vous imaginez ?

– monthé monthé !

– mais quelle mal élevée ! mais quelle sauvage ! maismaismais maismais !

– une petite fille qui se bat comme un garçon ! on aura tout vu !

– non mesdames c’est pire, elle traite les trucs, là, les machins d’église… oui mesdames, elle les traite de bêtises ! vous avez bien entendûûûû : de bêtises !

– mais non ! mais c’est un môôônde !

– cétunehonte !

– acébientriste ! abienbientristre !

– métézévou !

Olga pisse aux culottes de rire.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Le 19 mai 1939, Paul écrit une longue lettre à son frère Gaston au Caire.

Tout le monde est en bonne santé, note-t-il, l’hiver a fait grelotter la famille, mais il a fait doux en avril et la floraison du cerisier devant la maison de Raymond a été brusque et spectaculaire. On aurait dit qu’il reneigeait, ajoute-t-il, lyrique.

Il confie à son frère qu’il se fait du souci pour Raymond. Je crois qu’il souffre d’une sorte de mélancolie.