Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

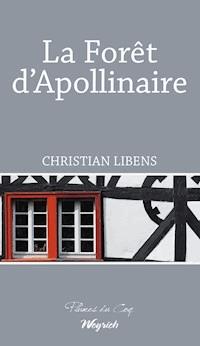

- Herausgeber: Weyrich

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Französisch

Pérégrinations d'un jeune poète en Belgique

Juillet 1899, Guillaume Apollinaire a 19 ans. Sans le sou, il s’installe à Stavelot avec son frère Albert pour quelques semaines d’enchantement. De la rencontre de Maria Dubois, son premier amour, à la découverte émerveillée des Hautes Fagnes, cette « saison en Ardenne » marquera à jamais la sensibilité de l’auteur du Pont Mirabeau. Pierre, l’ami stavelotain de Guillaume, est le témoin de cet été magique…

Mêlant réalité et fiction, acteurs vrais et personnages imaginaires, La Forêt d’Apollinaire recrée « sur le motif » un moment déterminant de la vie du poète.

CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE

- "Ainsi, l'air de rien, Christian Libens entremêle fiction et réalité pour mieux nous faire succomber aux charmes de l'Ardenne. L'écriture est limpide, le propos clair, l'objectif évident. Vous ne serez pas en mesure de distinguer le vrai du faux, l'Histoire de l'histoire, ne vous méprenez pas, c'est juste une petite balade dans la forêt d'Apollinaire…"

(Nicole Widart, Promotions des lettres)

- "Par la grâce d’une écriture allègre, le romancier nous entraîne à sa suite dans un été ardennais qui a sans aucun doute marqué le jeune Willem de Kostrovitski, dont la littérature mondiale retiendra le nom de plume : Guillaume Apollinaire."

(Edmond Morrel, Espaces livres)

- "Guillaume Apollinaire nous revient sur la pointe des pieds dans ce roman d’une rare délicatesse, que l’on savoure comme une histoire vraie." (

Frédéric Chef, Salon Littéraire)

A PROPOS DE L'AUTEUR

Véritable touche-à-tout littéraire,

Christian Libens s'illustre en tant que poète, auteur de nouvelles, de littérature jeunesse, ou encore de guides culturels. Professeur de français pendant un peu plus de dix ans, il a encadré des cours de littérature belge et fut journaliste littéraire. Il est est membre du comité éditorial de la collection Espace Nord depuis 2008. Spécialiste de Simenon, il a organisé plusieurs conférences et a rédigé des essais sur ce sujet. En parallèle de son activité littéraire, Christian Libens est créateur de jeux de société.

EXTRAIT

Enfin, me voilà maître d’école !

Je n’ai jamais mis autant de temps pour revenir de Liège. Premier exercice d’herborisme de l’instituteur, ou dernière fugue de l’étudiant ? Descendre à la petite gare de Roanne pour remonter vers Stavelot à travers les bois de Lancre m’aura permis de retrouver mes arbres pendant deux heures de marche.

Les arbres de mon enfance.

Il y a quelques minutes, du haut de Renardmont, j’ai aperçu les toits bleus de Stavelot, dans le dernier soleil de l’après-midi. J’ai ralenti le pas. De tendres images m’ont accompagné jusqu’à la grand-route.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 139

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Nord Nord La vie s’y tord En arbres forts Et tors La vie y mord La mort À belles dents Quand bruit le vent

Guillaume ApollinaireFagnes de Wallonie (Il y a)

Préface

Un jour de l’été 1899, dans les Hautes Fagnes…

Imaginons trois promeneurs. Ils accèdent à la « Grande Vèkée » : la ligne de faîte entre la vallée de l’Amblève et le pays de Spa. Ravis, fourbus, ils s’affalent dans les fougères.

Ces trois gars n’ont pas vingt ans. Les voilà au pays des sources et des tourbières. L’air est vif. Il y a des myrtilles à foison. On se régale, on musarde, on rit. Les langues sont déjà toutes bleues.

Devant eux, cette route qui entame sa descente, au milieu d’arbres magnifiques, mène à la ville de Spa, qui a encore, en cette fin de siècle, bien des prestiges et bien des mystères.

Mais on fait demi-tour. Il faut regagner Stavelot : fameuse trotte !

L’un de ces trois jeunes gens s’appelle Wilhelm de Kostrowitzky. Son frère, Albert, l’escorte.

Des années plus tard, sous le nom de Guillaume Apollinaire, Wilhelm écrira ces merveilles :

Marche le gars ! Marche en gaîté,

Ce calme jour d’un calme été,

Où, sauf la source, tout se tait.

Ou encore :

Les bruyères fleurant le miel

Attiraient les abeilles

Et mes pieds endoloris

Foulaient les myrtilles et les airelles

Tendrement mariées.

Qui était le compagnon des frères Kostrowitzky ?

C’est ici que le romancier intervient. Christian Libens a inventé Pierre, un jeune instituteur ardennais, qui lui ressemble (il est modeste et plein de ferveur !)

L’auteur a supposé une amitié de vacances entre le « baron russe », bourlingueur, blagueur, curieux de tout, et un Stavelotain de son âge, un garçon raisonnable, timide, fortement enraciné.

Ce témoin fictif du séjour d’Apollinaire en Ardenne ne nous relate, pourtant, que du vrai : l’émerveillement d’un étranger, d’un enfant du Midi, devant les vertes forêts du Nord ; son amusement et son intérêt à l’égard des locutions wallonnes ; et puis son amour pour Maria Dubois, « Mareye », jeune fille « très douce, étourdie et charmante ». Un amour naissant, un amour ombreux, dont Christian Libens se garde bien de dire plus que ce qu’en a dit le poète.

On retrouve dans ce livre les senteurs de la forêt, la forêt d’Apollinaire. On y découvre, sur ses pas, la triste « Croix des Fiancés », au coin d’un coupe-feu. On y rencontre des jeunes gens d’autrefois, de toujours ; ils rient, ils manquent de se noyer dans l’Amblève, la rivière qui rime avec « rêve », et dont Wilhelm se souviendra avec tendresse.

Bernard GHEUR

1

Stavelot, juillet 1899

Enfin, me voilà maître d’école !

Je n’ai jamais mis autant de temps pour revenir de Liège. Premier exercice d’herborisme de l’instituteur, ou dernière fugue de l’étudiant ? Descendre à la petite gare de Roanne pour remonter vers Stavelot à travers les bois de Lancre m’aura permis de retrouver mes arbres pendant deux heures de marche.

Les arbres de mon enfance.

Il y a quelques minutes, du haut de Renardmont, j’ai aperçu les toits bleus de Stavelot, dans le dernier soleil de l’après-midi. J’ai ralenti le pas. De tendres images m’ont accompagné jusqu’à la grand-route.

Nombreuses sont les ménagères qui s’installent en vigies sur les trottoirs de la rue Neuve. Elles font mine d’arranger un pot de fleurs ou de rendre un petit coup de balai à leur « pavée ». Les vieux, eux, n’ont plus besoin de ces ruses pour goûter, assis sur le banc familial, le spectacle de la rue et le plaisir des lentes conversations.

Lorsque, petit garçon, je devais aller chez mon parrain, la rue Neuve était le passage redoutable. Tous ces regards, plus ou moins familiers, torturaient l’enfant farouche. Aujourd’hui, je salue ces gens, je les regarde droit dans les yeux. Je suis instituteur !

L’aîné des frères Solheid descend le perron de la Pension Constant.

— Pierre ! te voilà revenu, là, maintenant ?… Monte bien vite, on va fêter ton retour ! Jacques est ici aussi. Allez, viens ! on va te payer la goutte.

D’un bras raide, je balance mon sac pour montrer la direction de la maison.

— Tu es gentil, Hubert, mais je suis déjà en retard et mes parents…

— J’ai rencontré ton père hier, à la tannerie. On peut dire qu’il est fier de son fils, le papa !… Allez quoi, tu ne vas pas nous refuser la goutte, quand même !

Bien sûr, je ne peux pas refuser de trinquer avec d’anciens condisciples, le jour même de mon retour ; bien sûr, on ne comprendrait pas que je n’offre pas la tournée en pareille circonstance. Je l’avais d’ailleurs prévue, cette tournée chez Constant, mais seulement lundi prochain, après la première répétition de La Fougère.

Hubert m’a pris par l’épaule. Je me laisse entraîner dans la salle du café, le pas encore timide et le front déjà orgueilleux.

— Nosse novê maîsse di scole, annonce Hubert en martelant chaque syllabe.

Les exclamations en wallon sont les plus nombreuses, les plus chaleureuses aussi. Chacun me complimente. Puis les questions, les encouragements, les souvenirs… Certains réclament leur tournée et la mère Constant ne lâche plus sa bouteille de goutte.

Le pèket me tourne la tête. Au fond de mon verre d’alcool blanc, l’orgueilleux est en train de noyer le timide.

Puis, chaque habitué se réinstalle dans ses habitudes. Le bourdonnement des voix est revenu à la mesure de la petite salle et je retrouve pour moi seul Hubert et Jacques. Sans nous concerter, nous nous sommes assis sur la banquette du fond, notre préférée, celle qui permet de tout observer.

Les mots s’ajoutent aux mots, et l’alcool à l’alcool. Le bel avenir est retourné dans mon sac jusqu’à demain, jusqu’à la fin de l’été. Le pèket prend goût de souvenirs.

Si ce n’est notre regard, y a-t-il seulement quelque chose de changé dans le café-boutique du charcutier-restaurateur ? Dans son plat de faïence fleurie, le serpent de boudin noir a le même enroulement, et le jambon d’Ardenne entamé garde son cataplasme de papier d’argent. Alors, depuis quand les bocaux de sucreries alignés à la devanture ontils perdu leur séduction ? Et ces souris de gomme verte ? et ces lacets de jus noir ? et ces cuberdons rouges que le vicaire nous défendait d’appeler « chapeau de curé » ? Depuis quand ne suis-je plus remonté à la maison en suçant une « chique sur un bois » ?

— Ho ! Pierre… Tu ne vas quand même pas t’endormir ? marmonne Hubert en me secouant le coude.

— T’as perdu l’habitude de notre pèket ? ajoute Jacques, rigolard.

— Dormir ? sûrement pas ! Je rêvais un peu…

— Par hasard, ce n’est pas à Marèye que tu rêves ?

Je prends le ton le plus neutre pour demander :

— Marèye ?

— Mais écoute-moi ça, Jacques… Eh ben, quel faux cul il est devenu, notre Pierre !

Je m’apprête à contre-attaquer, quand je remarque deux garçons de notre âge. Ils traversent la salle avec un sourire pour la mère Constant, puis disparaissent dans la salle à manger.

— Fameux marcheurs, les barons russes ! Hier, je les ai vus monter vers Henumont alors que j’entrais dans l’étable pour la première traite…

Jacques ricane dans son verre :

— Ouais, fameux marcheurs… Mais eux, ils ont bien le temps de marcher… Et ils ne doivent pas se fatiguer à autre chose !

— Toi, t’es pas en vacances… et t’es pas non plus un baron russe ! rétorque l’aîné.

— C’est vraiment des barons russes qui sont en vacances ici ?

— À ce qu’il paraît !

— Oh, ça fait déjà quelques jours qu’ils se sont installés, précise Hubert. Ils accompagnaient un monsieur âgé et fort bien mis. Mais ce Monsieur Jules Quelque-Chose est reparti hier. La mère Constant m’a dit que les deux jeunes allaient rester tout l’été.

— Ils ont une bonne tête… Vous connaissez leur nom ?

Si Jacques semble un peu agacé par la tournure de notre conversation, Hubert est visiblement heureux de me préciser :

— Le plus jeune, celui avec son costume marin, c’est Albert. Il doit avoir plus ou moins dix-sept ans… Quant au grand, il doit avoir notre âge. Il s’appelle Wilhelm, Wilhelm de Kostrowitzky…

2

Spa, juillet 1969

J’ai bien connu Guillaume Apollinaire, à Stavelot, durant l’été 1899.

Voilà, mon histoire est terminée. Tout est dit. Ou, du moins, l’essentiel est dit, même si les mots travestissent déjà la réalité. Qui peut affirmer avoir bien connu Guillaume ? D’ailleurs ce n’est pas vraiment Guillaume Apollinaire que j’ai connu, mais plutôt Wilhelm, Wilhelm de Kostrowitzky. Ouilème, comme nous prononcions.

Alors pourquoi encore ajouter des pages à la montagne de papiers déjà imprimés sur lui ? Je me le suis souvent demandé depuis toutes ces années. Chaque fois que j’ai voulu écrire quelque chose sur ce temps, je me suis dit aussitôt « à quoi bon ? » Alors, pourquoi aujourd’hui ?

Peut-être bien à cause de la Lune… Wilhelm aurait aimé l’idée qu’un homme marche dessus, tout là-haut. Et il aurait aimé voir cela sur l’écran d’un téléviseur.

C’est à Wilhelm que j’ai pensé en regardant cet Américain poser sa grosse botte sur la Lune. Tout à coup, j’ai retrouvé son regard si lumineux, cette moue moqueuse qui était son arme favorite. C’était il y a septante ans, et jamais je ne l’ai revu.

Puisque j’ai eu la sagesse de me taire pendant tout ce temps, pourquoi vouloir écrire aujourd’hui ces choses oubliées, ignorées ? Sans doute parce que je suis un très vieil homme cloîtré dans un hospice depuis maintenant six jours, et qu’écrire reste la seule façon de me prouver que je vis encore.

Rien que relire ces lignes me rappelle à la modestie. Ce n’est pas avec un pied dans la tombe qu’on commence, de l’autre, une carrière de jeune écrivain !

Wilhelm aurait peut-être détesté ce radotage de vieillard, mais il aurait sûrement souri à cette dernière phrase. Raconter l’histoire de notre amitié en imaginant sa présence derrière mon épaule et son regard sur ce cahier, voilà sans doute un remède.

— Décidément, Pierre, tu es trop sérieux. La vie ne l’est pas, elle, alors…

Et il partait d’un grand rire avant de se moquer de ce qu’il appelait ma naïveté de maître d’école.

Wilhelm a quitté Stavelot depuis bientôt septante ans, et il est mort depuis un demi-siècle. Est-ce la rondeur des chiffres anniversaires qui m’inspire tout à coup ?

Non, ni les anniversaires ni l’ennui, c’est ce pachyderme américain en train de danser sur la Lune…

Mon Wilhelm aurait aimé ça.

3

Stavelot, juillet 1899

Qu’est-ce qui m’a tiré si tôt d’un sommeil que, cette nuit encore, je me promettais interminable ? Le bruit des bêtes, la lumière mal occultée ou cette merveilleuse odeur de cacao ?

Les pèkets d’hier m’ont laissé un casque sur le crâne et un poinçon fiché dans la tempe droite. Je m’en veux. Pour ce retour nocturne, si différent de celui que j’avais imaginé. Pour cette fin d’ivresse, qui alourdit mon corps et m’enfonce profond dans le matelas de plumes.

Malgré cette migraine sourde, la mémoire des bruits me revient. Ce hennissement lointain, c’est la jument des Solheid, une ardennaise que j’ai toujours vue à la Grande-Ferme ; ce choc métallique sur la pierre de la fontaine, c’est ma mère qui remplit un seau ; ce grincement, c’est mon père qui referme le poulailler.

Cette nuit, quelle heure était-il lorsque j’ai laissé tomber sur le pavé de la cuisine la tasse de café qui m’attendait au milieu de la table avec, au verso d’une enveloppe posée tout à côté, cette phrase : « Bienvenue à notre maître d’école ! Maman, Papa » ? Je ne sais plus, mais je garde l’image de mes parents en chemise descendant de leur chambre avec un sourire qu’ils veulent complice. Les yeux de ma mère ont gardé un reflet d’inquiétude. Chère Maman, douce et craintive…

Dans mon ivresse, j’ai dû tirer les tentures maladroitement et, maintenant, un rayon de soleil fait briller les dos des quelques reliures dorées. La petite bibliothèque regarde mon lit. « Ainsi, tu pourras compter tes livres pour t’endormir… ça te rendra plus savant que de compter des moutons ! » avait plaisanté mon père en fixant les étagères au mur. À cette époque, j’étais toujours collégien à Stavelot et l’installation, dans ma chambre, d’un bureau surmonté de rayonnages me remplissait de fierté. « Avec tous les livres que tu as maintenant !… Tu n’auras plus d’excuse de les laisser traîner ! » Ce luxe étonnait mes camarades et achevait de me transformer, à leurs yeux, en un « intellectuel » qui n’avait donc aucun mérite de « bien marcher à l’école ».

D’où me vient cette passion pour les livres ? À la maison, nous recevons L’Annonce et La Semaine, les deux hebdomadaires stavelotains. Mais ces gazettes ne sont pas seules responsables de ma « maladie »… « Cet enfant reste enfermé toute la journée, il va se faire malade ! Ce n’est pas bon de tant lire… Pierre ferait mieux d’aller dehors ! Il y a toujours de l’ouvrage au jardin… », marmottait en wallon ma grand-mère, tandis que Maman me souriait, complice. Car mes parents souffrent secrètement du même mal.

Chaque soir, je vois ma mère un livre à la main. Elle adore les romans sentimentaux et consacre l’heure de la veillée à ses auteurs favoris, laissant les numéros d’Ouvrages de dames pour l’après-midi, entre deux travaux de couture. Quant à mon père, s’il y sacrifie avec moins de régularité, son goût pour l’histoire et les voyages sur papier l’entraîne à de longues lectures nocturnes lorsqu’il reçoit de son frère, réceptionniste dans un hôtel spadois, les exemplaires périmés de L’Illustration et du Tour du Monde.

Mes goûts à moi s’étalent au fil des titres sur les volumes soigneusement rangés. Mais le parfum du cacao est trop tentant… Au diable, mes livres !

Je sors du lit, passe un pantalon et descends pieds nus dans la cuisine. Sur la table, juste devant mon bol, un cramique à la croûte intacte ; sur le coin de la cuisinière, un poêlon fumant. Je hume l’odeur du cacao mélangé au lait, le nez à dix centimètres du liquide. Une fine peau s’est formée à la surface. La peau du lait au chocolat, c’est le meilleur !

— Ah ! tu es levé… Assieds-toi, mon grand. Je me lave les mains et je te sers ton cacao…

Ma mère dépose un panier rempli de mange-tout à côté de l’évier et actionne la pompe. Je l’embrasse sur le front. Elle rit en me caressant la joue de ses doigts trempés. Pour renouer avec notre vieux rite, je me débats et fais mine de me fâcher.

— Vous me mouillez tout !

— L’eau, c’est le meilleur remède pour réveiller les sôlêyes…

En ma présence, elle n’utilise des mots wallons que lorsqu’elle leur trouve une saveur ou une force particulière. Bien sûr, avec ses parents et ses frères, elle emploie la langue du pays. Mais chacun trouve normal qu’une couturière qui a épousé un employé venu de Liège cause français dans son foyer. D’abord, le liégeois de Joseph n’est pas le stavelotain de Jeanne. Et puis, un ménage dont l’homme travaille « aux écritures » dans la plus grosse tannerie de l’Amblève se doit de parler le français, surtout quand on a des ambitions pour le fils…

— Je t’ai fait le cramique hier soir. Pour que tu le manges tout chaud… Je parie que tu es revenu jusqu’à la Grande-Ferme avec les frères Solheid, j’ai entendu leur chien aboyer.

— Vous savez, c’était difficile de leur refuser de…

— Mais oui, on n’a pas tous les jours pareille occasion… Mange donc ! Le cacao refroidit encore plus vite quand on y trempe ses tranches. Mon Dieu ! j’oublie ton beurre…

« Ton beurre »… Elle a même pensé à se procurer une demi-livre de « doux », bien que je sois le seul à le préférer avec les gâteaux.

— Papa est déjà parti ?

— Tu le connais. Toujours le premier au bureau… Ce n’est pas maintenant qu’il va changer !

J’y plonge mes tartines. Bientôt, des raisins de Corinthe et des yeux de graisse flottent à la surface du chocolat tiédi. J’essaie de les recueillir dans ma cuiller.

— Tu as sûrement des projets pour ta première journée de vacances ?

— Ben, j’y pensais juste… C’est l’autre lundi que j’ai rendez-vous à Francorchamps avec l’instituteur en chef. D’ici là, j’ai bien envie d’en profiter un peu… Promenades, baignades, lectures. Et puis les répétitions de La Fougère commencent dans quelques jours.

Je me lève, vide mon bol et sors sur le seuil. La pierre bleue s’est déjà réchauffée : j’y appuie la plante de mes pieds avec un plaisir d’enfant.