Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Blackie Books

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Parece ficción, pero es un hecho real. En 1969, en un instituto de California, un profesor puso en marcha el experimento educativo más controvertido de la Historia: creó un movimiento entre sus alumnos, al que bautizó La Ola, para ilustrar el auge del nazismo en Alemania y los terribles acontecimientos que este trajo consigo. Creía tenerlo bajo control, pero se equivocaba. Las consecuencias de dicho experimento se recogen en este libro escalofriante, vertiginoso y revelador. Una lección precisa, más vigente que nunca: la Historia, siempre, encuentra la forma de repetirse.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 148

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

La perrita Blackie decía que el fascismo es como un orzuelo:

es sencillo contagiarse, que crezca y te haga ver el mundo

de un modo horrible. Por eso cada mañana se lavaba la carita

con un buen chorro de antifascismo.

Índice

Portada

La Ola

Créditos

Prólogo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

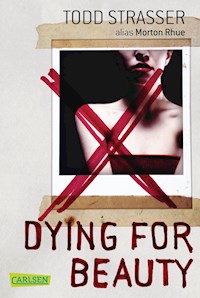

TODD STRASSER (Nueva York, 1950) no es un escritor que especule con su talento: ha publicado hasta 130 novelas, sobre todo destinadas a los lectores adolescentes, algunas de ellas firmadas con seudónimo. A pesar de explorar la lectura entre los más jóvenes, sus temas nunca han sido necesariamente amables, sino enfocados a temas como los desafíos nucleares, el bullying en los colegios, los sin techo o los tiroteos en institutos. Por ejemplo, su última novela, Prince of Duty, sobre cómo un joven se alista en el ejército hechizado por promesas de gloria, fue elegido como el libro adolescente del año tanto por Amazon como por la Biblioteca Pública de Nueva York. Aunque su gran éxito fue este, La Ola, que no solo fue un fenómeno en librerías, sino también en las escuelas donde sirvió para abrir debates y mentes de los jóvenes. Strasser, además, escribe en publicaciones como The New Yorker, Esquire y The New York Times. Y a pesar de toda esa prolífica y exitosa carrera literaria, a Strasser aún le queda tiempo para surfear.

Título original: The Wave

Diseño de colección y cubierta: Setanta

www.setanta.es

© del texto: 1981, Dell Publishing Co., Inc. y T.A.T. Communications Company. Edición publicada con el acuerdo de Random House Children’s Books, una división de Penguin Random House LLC.

© de la traducción: Rebeca González Izquierdo, 2019

© de la edición: Blackie Books S.L.U.

Calle Església, 4-10

08024 Barcelona

www.blackiebooks.org

Maquetación: Newcomlab

Primera edición digital: junio de 2021

ISBN: 978-84-18733-32-1

Todos los derechos están reservados.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este libro por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, la fotocopia o la grabación sin el permiso expreso de los titulares del copyright.

Prólogo

La Ola está basado en un incidente real ocurrido en la clase de Historia de un instituto de Palo Alto, en California, en 1969. Durante los tres años siguientes, tal como reveló el profesor, Ron Jones, nadie habló de lo que había pasado. «Fue una de las cosas más aterradoras que me han sucedido jamás en un aula», declaró.

La Ola perturbó la vida de todo un instituto. Esta novela recoge el incidente, y muestra cómo la presión de grupo que ha permeado en numerosos cultos y movimientos históricos puede persuadir a la gente para que se una a ellos y renuncie a sus derechos individuales por el camino. A veces, incluso causan daños irreparables a otras personas. Este libro registra con rigor el profundo impacto que produjo en los alumnos lo que vivieron y aprendieron durante aquellas semanas.

* (N. de la t.) En 2008, Dennis Gansel dirigió una segunda versión cinematográfica que recaudó más de veinte millones de dólares en taquilla y se erigió en uno de los films alemanes más populares de la década. Hoy sigue proyectándose en institutos y universidades de todo el mundo.

Además de en una novela, La Ola se convirtió en una película, dirigida para la ABC por Virginia L. Carter, directora ejecutiva de Tandem Productions y T.A.T. Communications Company.

Harriet Harvey Coffin

Gestora de proyectos

T.A.T. Communications Company

1

Laurie Saunders estaba sentada en la sala de publicaciones del instituto Gordon, mordiendo el extremo de su boli Bic. Era una chica mona, con el pelo castaño corto y una sonrisa incombustible, una que solo desaparecía cuando estaba preocupada o mordisqueaba el extremo de un bolígrafo. Últimamente había mordido un montón, tantos que no quedaba en su estuche un solo boli o lapicero cuyo borde no estuviese roído. Al menos, así no fumaba.

Laurie echó un vistazo al aula diminuta, una salita llena de escritorios, máquinas de escribir y visores de diapositivas. A esa hora, las mesas deberían estar ocupadas por redactores escribiendo sus columnas, bordando historias para Las confidencias del Gordon, el periódico del instituto. Los diseñadores y maquetadores deberían estar trabajando en la composición del siguiente número. Pero allí solo estaba Laurie. Y para colmo, hacía un día increíble fuera.

Sintió como el plástico del bolígrafo cedía. Según su madre, algún día haría estallar un bolígrafo de tanto morderlo, un trozo de plástico se le clavaría en la garganta y moriría asfixiada. Locuras de su madre.

Consultó el reloj de la pared. Apenas faltaban unos minutos. Tampoco es que estuviesen obligados a trabajar en el periódico en su tiempo libre, pero el siguiente número de La Viña salía en una semana. ¿Tanto les costaba pasar del frisbee y del fumeteo y de tomar el sol durante dos días para que el periódico saliese a tiempo por una vez?

Guardó el boli en el estuche y recogió sus cosas. Era inútil. Llevaba tres años en el periódico del instituto y ni un solo número había salido el día previsto. Y ahora que había asumido la dirección, nada había cambiado. El periódico se publicaría cuando a todo el mundo le diese la real gana.

Salió al pasillo cerrando la puerta tras de sí. Estaba prácticamente vacío. El timbre no había sonado aún, así que tan solo unos pocos estudiantes lo rondaban. Pasó por delante de varias puertas y se detuvo frente a un aula. Se asomó al ventanuco de la puerta.

Dentro estaba su mejor amiga, Amy Smith, una chica menuda con una impresionante mata de pelo rubio, intentando sobrevivir a la clase de francés del señor Gabondi. Laurie había dado francés con él el año anterior y sin duda había sido la experiencia más aburrida de toda su vida. El señor Gabondi era un tipo moreno, bajito y rechoncho que sudaba todo el rato, incluso en invierno. Su tono de voz era monocorde, totalmente soporífero, y aunque la asignatura no es que fuese difícil, a Laurie le había costado un triunfo sacar un sobresaliente.

Vio lo mucho que se esforzaba su amiga por no quedarse dormida y decidió animarla un poco. Se colocó en un punto en el que Amy pudiera verla pero no el señor Gabondi, se puso bizca y empezó a hacer el idiota. Amy tuvo que taparse la boca para que no se le escapase una carcajada. Laurie siguió haciendo idioteces, y aunque Amy intentaba no mirarla, era incapaz de no desviar la mirada para ver sus payasadas. Laurie puso cara de pez: se colocó las orejas de soplillo, bizqueó y frunció los labios. A Amy le estaba costando tanto aguantarse la risa que se le escapaban las lágrimas.

Laurie sabía que tenía que dejarlo. Cualquier cosa hacía reír a Amy, era supergraciosa. Si seguía haciendo el tonto, Amy se caería de la silla y acabaría rodando por el pasillo entre los pupitres. Pero era incapaz de parar. Colocándose de espaldas para darle más emoción a la cosa, puso una cara monstruosa y se giró de repente.

Frente a la puerta estaba el señor Gabondi con cara de mala leche. Detrás de él, Amy y el resto de la clase se partían de risa. Laurie se quedó paralizada, pero antes de que el señor Gabondi pudiese echarle la bronca, sonó el timbre y toda la clase salió en tropel al pasillo, sin fuerzas ya para seguir riéndose.

Ben Ross daba clase de Historia en el aula de al lado. Inclinado sobre un proyector, trataba de colocar la película entre aquel lío de bobinas y lentes. Era la cuarta vez que lo intentaba y seguía sin ser capaz. Desesperado, se pasó la mano por las ondas castañas de su pelo. Las máquinas nunca habían sido lo suyo. Ya fuesen proyectores, coches o incluso los surtidores de la gasolinera, las máquinas le habían vuelto siempre majara.

No sabía por qué era tan negado. Siempre que había que manejar una máquina era Christy, su mujer, quien se encargaba de hacerlo. Christy era la profesora de música y dirigía el coro del instituto Gordon, y en casa se ocupaba de todo aquello que necesitase un mínimo de destreza. Se cachondeaba de él diciendo que ni siquiera era capaz de cambiar una bombilla, pero Ben sabía que exageraba. Había cambiado un montón de bombillas a lo largo de su vida y solo se había cargado dos.

Por el momento, en los dos años que ambos llevaban dando clase allí, Ben se las había arreglado para ocultar lo patoso que era. Su fama de profesor joven y brillante había ayudado. Todo el mundo comentaba lo mucho que Ben vivía las clases, cómo se entusiasmaba con el temario, tanto que los chavales no podían evitar contagiarse. Eso decían, que era contagioso, o lo que es lo mismo: carismático. Sabía metérselos en el bolsillo.

No obstante, no todos los colegas de Ben pensaban lo mismo. A algunos les impresionaba su energía, dedicación y creatividad. Decían que había sabido insuflar un nuevo aire a las clases, aprovechando cada tema para enseñar los aspectos prácticos y más relevantes de la Historia. Si quería hablar del sistema electoral, dividía a la clase en partidos políticos. Para hablar de un juicio famoso, asignaba a unos alumnos la defensa, a otros la acusación y a otros las funciones del jurado.

Otros profesores, no obstante, se mostraban más escépticos. Decían que era demasiado joven, inexperto y que se pasaba de apasionado, y aseguraban que con el tiempo se tranquilizaría y empezaría a dar clase como era debido: a base de lecturas, exámenes y deberes. También había profesores a los que sencillamente no les gustaba que no llevase traje y corbata. Un par incluso admitió que le tenía envidia.

De lo que ningún profesor estaría jamás celoso, sin embargo, era de su incompetencia con los proyectores. Quizá fuese espabilado para algunas cosas, pero ahora solo podía rascarse la cabeza mientras observaba la maraña de celuloide que salía del cacharro. Los alumnos iban a entrar en clase de un momento a otro y llevaba semanas queriendo ponerles ese documental. ¿Por qué sus compañeros no le habían enseñado a colocar un maldito rollo de película?

Se rindió. Seguro que alguno de sus alumnos era un manitas y podía poner el aparato en marcha sin despeinarse. Rescató una pila de trabajos de su mesa para repartirlos antes de poner el documental. Pocas novedades, pensó hojeándolos. Dos sobresalientes: Laurie Saunders y Amy Smith. Unos cuantos notables, algún que otro bien. Y dos suspensos. Uno era de Brian Ammon, el quarterback del equipo de fútbol, quien parecía disfrutar sacando notas bajas pese a que era obvio que podía hacerlo mucho mejor si se esforzara. El otro era de Robert Billings, el bicho raro de la clase. Ben negó con la cabeza. Ese chaval sí que era un verdadero problema.

El timbre sonó en el pasillo, y Ben escuchó como las puertas de las aulas se abrían y los alumnos salían atropelladamente. Siempre tenían prisa por abandonar la clase que acababa pero entraban en la siguiente a la velocidad de un caracol. Para Ben, en general, el instituto era hoy mejor de lo que había sido en su época de estudiante, pero había un par de excepciones. Una era que los chavales hoy en día no parecían muy interesados en llegar a clase a tiempo. Más de una vez había perdido cinco o diez minutos mientras se sentaban. Cuando él iba al instituto, si el segundo timbre sonaba y no estabas en tu sitio, la habías cagado. El otro problema eran los deberes. Al parecer, no creían que fuesen obligatorios. Ya podías gritarles o amenazarles con suspensos o castigos, lo mismo les daba. Los deberes eran para ellos algo opcional. Como un chaval le había dicho hacía unas semanas: «Desde luego que los deberes son importantes, profesor Ross, pero mi vida social lo es más».

Ben se rio entre dientes. Vida social, lo que había que oír.

Los chavales empezaron a entrar en clase. Ross localizó a David Collins, un chico alto y majete que jugaba en el equipo de fútbol americano y que salía con Laurie Saunders.

—David —le dijo—. ¿Puedes poner en marcha el proyector?

—Marchando —respondió.

Bajo la atenta mirada de Ross, David se arrodilló junto al cacharro y empezó a manipularlo con habilidad. En unos segundos estaba listo. Ben sonrió y le dio las gracias.

Robert Billings entró en el aula arrastrándose con fatiga. Era un chaval gordo que siempre llevaba las etiquetas de las camisetas por fuera y unos pelos espantosos, como si no se molestara en peinarse por las mañanas.

—¿Vamos a ver una peli? —preguntó al ver el proyector.

—No, caraculo —dijo Brad, un chaval que disfrutaba haciéndole la vida imposible—. El profesor Ross solo enciende proyectores por amor al arte.

—Brad —intervino Ben con severidad—. No te pases.

Ya había suficientes alumnos en clase como para empezar a repartir los trabajos.

—A ver —dijo en voz alta para atraer la atención de los chicos—. He corregido vuestros trabajos. En general, no están mal.

Recorrió los pasillos que había entre los pupitres de arriba abajo, entregando cada trabajo a su dueño. Continuó:

—Pero os lo vuelvo a repetir: estáis descuidando muchísimo la presentación. —Se detuvo y mostró uno a la clase—. ¿De verdad era necesario hacer dibujitos en los márgenes?

Sonaron unas risitas.

—¿De quién es? —preguntó alguien.

—Eso no importa. —Mezcló las hojas y siguió repartiendo—. A partir de ahora, trabajo mal presentado, trabajo al que le bajo la nota. Si habéis hecho tachones, lo pasáis a un folio limpio y me lo entregáis. ¿Entendido?

Algunos chavales asintieron con la cabeza. Otros ni siquiera le habían escuchado. Se acercó a la pizarra y bajó la pantalla del proyector. Era la tercera vez en ese trimestre que tenía que abroncarles por la presentación de sus trabajos.

2

Aquella semana estaban dando la Segunda Guerra Mundial, y lo que Ben quería ponerles era un documental sobre las atrocidades que los nazis habían cometido en los campos de concentración. La clase estaba sumida en la oscuridad, todos miraban la pantalla. Vieron hombres y mujeres demacrados, al borde de la inanición, apenas sacos de huesos cubiertos de piel. Piernas en las que la parte más gruesa era la rodilla.

Ben ya había visto el documental, ese y una docena más, pero la crueldad de los nazis todavía conseguía conmocionarlo. Mientras el documental avanzaba, dirigía palabras afectadas a sus alumnos:

—Lo que estáis viendo pasó en Alemania entre 1934 y 1945. El responsable fue un hombre llamado Adolf Hitler, un trabajador sin estudios que tuvo empleos como el de portero de un edificio o pintor de brocha gorda, y que tras la Primera Guerra Mundial se metió en política. Alemania había sido derrotada en esa guerra y su poder había menguado, la inflación era muy alta y miles de ciudadanos se habían quedado sin hogar, sin trabajo y se morían de hambre. Aquella era una situación ideal para que Hitler escalase dentro del partido nazi. Fue él quien expuso la teoría de que los judíos destruían toda civilización que los acogiese, y que los alemanes eran una raza superior. Hoy sabemos que Hitler era un paranoico, un psicópata, un loco. En 1923 estuvo en la cárcel por sus ideas políticas, pero en 1934 su partido consiguió llegar al gobierno.

Calló unos segundos para que los chicos pudieran seguir el documental. Los ojos fijos en las cámaras de gas, en los cuerpos apilados como tocones de madera junto a un horno. Los esqueletos andantes llevando a cabo la escalofriante tarea de amontonar los cadáveres, bajo la atenta mirada de los soldados nazis. A Ben le dio un vuelco el estómago. ¿Cómo demonios podía alguien obligar a otra persona a hacer algo así?

—Los campos de exterminio formaban parte de lo que Hitler llamó «La solución final» para el problema judío. Los prisioneros, que no eran solo judíos, estaban allí por no formar parte de esa raza superior alemana. Fueron trasladados en masa a campos repartidos por toda Europa del Este y, una vez allí, explotados, subalimentados y torturados. Cuando no podían trabajar más, eran exterminados en las cámaras de gas. Sus restos fueron eliminados en hornos. —Hizo una pausa antes de continuar—. La esperanza de vida media de los prisioneros en aquellos campos era de doscientos setenta días. Pero muchos no sobrevivían ni siquiera una semana.

En la pantalla aparecieron los barracones en donde se emplazaban los crematorios. Pensó en decirles que el humo que podían ver elevarse por encima de los edificios procedía de los cuerpos ardiendo. Prefirió no hacerlo, el documental era más que suficiente. Gracias a Dios, las películas aún no transmitían olores, porque lo peor de todo debía de ser el hedor, el atroz olor del acto más despreciable jamás cometido por el ser humano.

Cuando el documental estaba a punto de terminar, Ben dijo:

—Los nazis asesinaron a más de diez millones de hombres, mujeres y niños en sus campos de exterminio.