Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

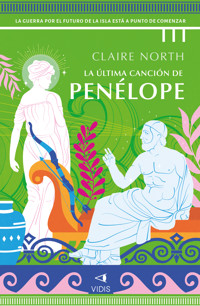

- Herausgeber: Vidis

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: La canción de Penélope

- Sprache: Spanisch

Penélope y las mujeres de Ítaca han mantenido la isla a salvo, enfrentándose a pretendientes ambiciosos y a reyes dispuestos a tomar lo que no les pertenece. Pero la paz nunca es eterna y el frágil equilibrio que han logrado está a punto de romperse. Un mendigo ha llegado al palacio. Cubierto de sal y golpeado por el océano, es despreciado por los pretendientes. Pero Penélope ve más allá de su apariencia: reconoce en él a Ulises, el esposo que partió a la guerra y ahora regresa. Sin embargo, este Ulises no es el héroe que todos recuerdan. Al regresar a la isla disfrazado, no solo planea su venganza contra los pretendientes —una venganza que desatará una guerra civil—, sino que también pone a prueba la lealtad de su reina. ¿Ha sido ella fiel durante todos estos años? ¿Cuánta sangre está dispuesto a derramar Ulises para estar seguro? La canción de Penélope está llegando a su fin y la canción de Ulises se debe escuchar en los pasillos de Ítaca. Pero antes, Penélope deberá desplegar toda su inteligencia y astucia. La guerra por el futuro de la isla está a punto de empezar y el precio será alto para todos.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 599

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Título original: The last song of Penelope

Edición original: Little, Brown Book Group Limited.

© 2024 Claire North

© 2024 Little, Brown Book Group Limited

© 2025 Trini Vergara Ediciones

www.trinivergaraediciones.com

© 2025 Vidis Histórica

www.vidishistorica.com

España · México · Argentina

ISBN: 978-84-19767-76-9

Índice de contenido

Portadilla

Legales

Personajes

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13

Capítulo 14

Capítulo 15

Capítulo 16

Capítulo 17

Capítulo 18

Capítulo 19

Capítulo 20

Capítulo 21

Capítulo 22

Capítulo 23

Capítulo 24

Capítulo 25

Capítulo 26

Capítulo 27

Capítulo 28

Capítulo 29

Capítulo 30

Capítulo 31

Capítulo 32

Capítulo 33

Capítulo 34

Capítulo 35

Capítulo 36

Capítulo 37

Capítulo 38

Capítulo 39

Capítulo 40

Capítulo 41

Capítulo 42

Capítulo 43

Capítulo 44

Capítulo 45

Capítulo 46

Capítulo 47

Capítulo 48

Capítulo 49

Novelas Históricas en Vidis

Claire North

Manifiesto Vidis

PERSONAJES

Los itacenses

Penélope: esposa de Ulises, reina de Ítaca.

Ulises: esposo de Penélope, rey de Ítaca.

Telémaco: hijo de Ulises y de Penélope.

Laertes: padre de Ulises.

Anticlea: madre de Ulises, fallecida.

Consejeros de Ulises

Medón: un consejero anciano y bondadoso.

Egiptius: un consejero anciano y menos bondadoso.

Peisenor: un antiguo guerrero de Ulises.

Pretendientes de Penélope y sus parientes

Antínoo: un pretendiente, hijo de Eupites.

Eupites: encargado de los muelles, padre de Antínoo.

Eurímaco: un pretendiente, hijo de Pólibus.

Pólibus: encargado de los graneros, padre de Eurímaco.

Anfínomo: un pretendiente, guerrero de Grecia.

Kenamón: un pretendiente egipcio.

Gaios: un mercenario.

Criadas y plebeyos

Eos: doncella de Penélope, peinadora.

Autónoe: criada de Penélope, encargada de la cocina.

Melanto: criada de Penélope, leñadora.

Melita: criada de Penélope, lavandera de túnicas.

Fiobe: criada de Penélope, amistosa con todos.

Euracleia: antigua nodriza de Ulises.

Otonia: criada de Laertes.

Eumeo: antiguo porquero de Ulises .

Priene: guerrera del este.

Teodora: huérfana de Ítaca.

Anaitis: sacerdotisa de Artemisa.

Ourania: espía de Penélope.

Mujeres de Ítaca y de más allá

Sémele: viuda anciana, madre de Mirene.

Mirene: hija de Sémele.

Micénicos

Electra: hija de Agamenón y Clitemnestra.

Orestes: hijo de Agamenón y Clitemnestra.

Diosas y divinidades varias

Atenea: diosa de la guerra y de la sabiduría.

Ares: dios de la guerra.

Afrodita: diosa del amor y del deseo.

Hera: diosa de madres y de esposas.

Artemisa: diosa de la caza.

Mascotas

Argos: viejo perro de Ulises.

CAPÍTULO 1

Cantad, oh musas, sobre aquel famoso hombre que saqueó la ciudadela de Troya y que luego deambuló durante muchos años por los mares. Las vistas que presenció fueron espectaculares y numerosas las desgracias que sufrió mientras las tempestades lo sacudían y lo arrojaban de aquí hacia allá, siempre en pos de un único destino: su hogar.

Cantad su canción a lo largo de las eras, cantad sobre corazones rotos y artefactos ingeniosos, sobre profecías y honor, sobre hombres mezquinos y sus necedades, sobre el orgullo de los reyes y su caída. Que su nombre sea reconocido por siempre, que su historia dure más que el gran templo que se eleva sobre la cima de la montaña, que todos los que la oigan hablen de Ulises.

Y recordad cuando contéis su historia: pese a que estaba perdido, no estaba solo. Yo estuve siempre a su lado.

Cantad, poetas, sobre Atenea.

CAPÍTULO 2

De los numerosos reinos que componen las islas sagradas de Grecia, suele considerarse que las islas occidentales son las peores. Y de las islas occidentales en si, que constan de muchas partes de diverso mérito, todo el mundo está de acuerdo en que Ítaca es la más terrible.

Se eleva de la mar como un cangrejo, con el lomo negro y reluciente de sal. Cuenta con bosques ralos castigados por los vientos tierra adentro, y su única ciudad no es mucho más que una aldea de senderos retorcidos y casas inclinadas que parecen apretarse y prepararse para resistir una especie de tormenta perpetua. En las orillas de los arroyos retorcidos que ella osa llamar ríos, unas cabras greñudas mordisquean unas matas que brotan como barba de anciano por entre las piedras caídas de una era olvidada. Las mujeres llevan sus rústicas embarcaciones hacia el mar gris y espumoso para capturar su cuota matutina de inquietos peces plateados que juegan contra las orillas, en la entrada de sus numerosas ensenadas y bahías ocultas. Las pendientes de Cefalonia, más ricas y verdes, se encuentran hacia el oeste; los bulliciosos puertos de Hiria hacia el norte; las generosas arboledas de Zacinto al sur. Es absurdo, sostienen aquellos que se consideran civilizados, que esas tierras más ricas deban enviar a sus hijos a rendir homenaje a la retrógrada Ítaca, donde los reyes de las islas occidentales han construido su defectuoso intento de palacio.

Pero volved a mirar, ¿lo veis? ¿No? Pues bien, dado que yo soy la señora de la guerra y la astucia, me dignaré a compartir un poco de mi perspicacia y os diré que los taimados reyes de estas tierras no podrían haber elegido un mejor lugar para instalar su trono que el lomo del molusco: el territorio de Ítaca.

La isla descansa como una fortaleza en un lugar donde se cruzan muchos mares, y los marineros deben navegar bajo su mirada si desean vender su mercadería en Calidón o en Corinto, en Egio o en Calcis. Si hasta Micenas y Tebas envían sus embarcaciones mercantes por los puertos de Ítaca antes que arriesgarse a una travesía por las aguas del sur, donde unos guerreros disconformes de Esparta y de Pilos tal vez les saqueen hasta el alma. Tampoco es que los reyes de las islas occidentales no se hubieran permitido un poco de piratería en su época, en absoluto. Es necesario que un monarca demuestre ocasionalmente el poder que puede blandir para que cuando elija no hacer la guerra sino invitar a los emisarios de la paz, la paz se muestre por demás agradecida y cooperativa ante tan clemente moderación.

Otras acusaciones hechas contra Ítaca: que su pueblo es inculto, bárbaro, grosero, que en la mesa tiene unos modales peores que los de los perros y un repertorio de poesía cuya forma más elevada no pasa de alguna cancioncilla subida de tono que habla sobre pedos.

A lo que yo respondo: sí. Verdaderamente todo eso es cierto y, aun así, lo tuyo no deja de ser imbecilidad pura. Ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo.

Pues los reyes de Ítaca le han dado bastante utilidad a su aspereza y a su incultura: observad, cuando los bárbaros del norte llegan con cargamentos de ámbar y de estaño no se les cierra el paso en la entrada del puerto, ni se los regaña como a unos forasteros ignorantes, sino que se los lleva cortésmente a los salones reales, se les ofrece una o dos copas de un vino de no muy buena calidad (la mayor parte del vino de Ítaca es espantosamente ácido) y se los invita a hablar de los bosques brumosos y de las montañas oscuras que habitan, como diciendo “bueno, ¿acaso no somos todos hijos del mar y del cielo?, ¿acaso no estamos igual de curtidos por la sal?”.

Los imbéciles civilizados de este mundo observan a los mercaderes del oeste; los ven allí de pie en la orilla con la túnica sucia, masticando pescado con la boca abierta. Los tildan de palurdos, de brutos, y no se dan cuenta de que esa opinión hace que sea muy fácil quitar la plata de los codiciosos dedos de unos hombres ataviados con seda y oro.

El palacio de sus reyes tal vez no sea elegante, quizá no tenga columnas de mármol ni recintos cubiertos de plata. ¿Por qué habría de ser así? Es un lugar para comerciar, para las negociaciones entre sujetos que le añaden la palabra “honesto” a su nombre por si cualquiera llegara a tener dudas. Sus muros son la propia isla, pues cualquiera que desee invadirla tendrá que maniobrar sus navíos entre acantilados escarpados y playas de piedras cortantes antes de que pueda desembarcar un solo soldado en las costas de Ítaca. Por tanto digo: los reyes de las islas occidentales tomaron decisiones astutas y sagaces a la hora de decidir dónde posar la cabeza en esta tierra escabrosa e irregular, y aquellos que los condenan son unos estúpidos que no me interesan en absoluto.

Ítaca debería haber resistido para siempre, defendida por piedras y mares contra todo intruso, salvo por el hecho de que los mejores de sus hombres zarparon a Troya junto con Ulises, y de todos aquellos que fueron a la guerra solo uno ha regresado.

Caminad conmigo entre las piedras relucientes de las orillas de Ítaca donde yace un hombre, durmiendo.

¿He de llamarlo “amado”?

Este término “amado” es un asesinato.

Una vez, hace mucho tiempo, yo estuve cerca de decirlo. Reí de regocijo ante la compañía de otra, grité alabanzas en su nombre, sonreí ante sus bromas y fruncí el ceño ante sus desgracias, y ahora está muerta y yo soy su asesina.

Nunca más.

Soy escudo, soy armadura, soy casco dorado y lanza dispuesta. Soy la mejor guerrera de estas tierras salvo quizás por uno, y no amo a nadie.

Pues bien, aquí está este hombre que lo es todo, nada, todo para mí.

Acurrucado, con las rodillas contra el pecho y los brazos cubriéndole la cabeza como si quisiera bloquear la brillante luz matutina. Cuando los poetas canten sobre él dirán que tiene el cabello dorado, la espalda ancha y fuerte, que sus muslos llenos de cicatrices son como dos árboles robustos. Pero también dirán que, con solo tocarlo, lo habré disfrazado como un anciano torcido y cojo, con su gran luz atenuada por una causa noble. La humildad del héroe: eso es muy importante para tornarlo memorable como hombre. Su grandeza no debe sonar inalcanzable, inimaginable. Cuando los poetas hablen de su sufrimiento, quienes los oigan deberán sufrir con él. Así es como convertiremos un relato en eterno.

Desde ya, la verdad es que Ulises, hijo de Laertes, rey de Ítaca, héroe de Troya, es un hombre un tanto bajo, con una espalda notablemente peluda. Su cabello alguna vez fue de un marrón otoñal, que veinte años de sal y de sol decoloraron hasta dejarlo del color del lodo, insulso y moteado de gris. Podemos decir, por lo tanto, que es de un color que ha crecido tan largo y desaliñado, que fue cortado con tanto estrés y que quedó tan descolorido por los viajes que ya casi no cuenta como color. Ulises lleva una túnica que le dio un rey feacio. Las negociaciones en torno a la calidad de la túnica fueron extremadamente tediosas, puesto que sus anfitriones tuvieron que insistir en que, por favor, su huésped debía estar ataviado con lo mejor, y él como huésped debía responder que no, ay no, no podría aceptar, que él solo era un mendigo en su mesa, y ellos dijeron que sí, pero tú eres un gran rey, y él dijo que no, que la grandeza es tuya gran rey, y así fue durante un buen rato, hasta que por fin se pusieron de acuerdo en esa prenda regular que no es ni demasiado elegante ni demasiado pobre, y así todos quedaron satisfechos con su rol social. Los esclavos ya habían ido por la túnica mucho antes de que se llegara a tal acuerdo y ya la tenían preparada, fuera de la vista, para presentarla. Tienen muchas cosas que hacer en el día para perder el tiempo en esas formalidades de los hombres civilizados y dignos de las canciones.

Ahora duerme, lo cual constituye un modo apto y apropiado para que el rey errante regrese a su isla; indicio, tal vez, del peso de la travesía que ha experimentado, de su carga, del agobiante paso del tiempo, que ahora serán compensados con las pacíficas brisas y los dulces perfumes de la querida Ítaca y todo eso.

La vulnerabilidad: eso también debe ser una parte vital de su historia si ha de perdurar por toda la eternidad. Él ha llevado a cabo tantas fechorías, tantos actos viles, que es esencial aprovechar cualquier oportunidad de encarnar algún atisbo del inocente, del hombre castigado con crueldad por las Moiras y demás. Agregad algunos versos sobre su encuentro con la forma hueca de su madre en los campos de los muertos para enfatizar sus cualidades de hombre valeroso que se esfuerza en pos de sus objetivos pese a la carga de un corazón que se le va rompiendo; sí, creo que eso servirá.

Eso servirá.

No espero que vosotros entendáis estas cosas. Si hasta los dioses, mis parientes, apenas logran pensar más de un siglo a futuro y, salvo por Apolo, sus profecías son defectuosas y abrumadoramente simplistas. Yo no soy profeta sino más bien una sabia de todas las cosas y está claro que todas las cosas se marchitan y cambian, incluso las cosechas del campo de Deméter. Mucho antes de que los titanes despierten, preveo una era en que los nombres de los dioses (incluso el del gran Zeus) quedarán apagados, ya no temerán la estampida de los truenos y la furia del océano, sino que serán usados como bromas y rimas para niños. Veo un mundo donde los mortales se perciben a sí mismos como dioses: toman nuestro lugar y elevan a los suyos a una posición de divinidad (una arrogancia asombrosa, una conclusión lógica), pese a que sus dioses tienen muchísima menos habilidad a la hora de modificar el clima.

Nos veo a nosotros marchitándonos. Nos veo cayendo, por mucho que nos enfurezcamos. No se derramará sangre en nuestro honor, no se harán sacrificios y, con el tiempo, nadie recordará nuestros nombres. Así perecen los dioses.

Esto no es una profecía, es algo mucho más potente: el curso inevitable de la historia.

No lo aceptaré y, por tanto, preparo mis artilugios. Erijo ciudades, templos, monumentos, instruyo sabios, extiendo ideas que durarán más que cualquier escudo roto, pero cuando todo lo demás fracase aún quedará una cuerda en mi arco: tendré una historia.

Una buena historia puede perdurar más que casi cualquier cosa y para eso necesito a Ulises.

Ahora se mueve en la playa; naturalmente, los poetas informarán que yo estaba aquí para recibirlo, un buen momento para que por fin apareciera Atenea, una revelación de mi rol, de mi apoyo (no lo llamemos así, llamémoslo… guía divina), mi noble presencia que siempre estuvo con él. Si hubiera aparecido mucho antes la travesía se le habría hecho fácil, pues sería un hombre ayudado abiertamente por los dioses (eso no habría servido para nada); pero aquí, en las orillas de su hogar, es el momento indicado, es incluso una especie de catarsis. “Ulises por fin ve a la diosa protectora que durante todo este tiempo ha estado guiando su mano temblorosa”; es el momento narrativo perfecto para introducirme.

Bueno.

Apenas si necesito seguir relatando este asunto si los poetas han hecho su trabajo, si han cantado sus canciones como pretendo que hagan, entonces sus audiencias deberían derramar lágrimas con el corazón agitado mientras Ulises finalmente se mueve, despierta, ve esta tierra sobre la que no ha posado los ojos durante veinte años, se esfuerza por entender, grita de rabia por la traición, contra los marineros pérfidos que hablaron con tanta gentileza pero que acabaron abandonándolo una vez más en vaya a saber qué condenado lugar. Los poetas también pueden describir, entonces, que lentamente se calma, recupera el control, mira a su alrededor, olfatea el aire, se pregunta, se abraza a la esperanza y ve por fin mi forma divina, de pie a su lado.

Y yo diré “¿Acaso no conoces este lugar, extraño?”, en un modo que será irreverente (pues yo no dejo de ser una diosa y él solo un hombre), sino también gentil y afectiva, y él al final gritará: “¡Ítaca! ¡Ítaca! ¡Dulce Ítaca!”.

Lo dejaré tener su momento de pasión, de la mayor alegría, algo que también es una parte emotiva importante en la estructura general de este asunto, y luego lo guiaré hacia temas más prácticos y sus deberes aún inconclusos respecto de su tierra.

Esto cantarán los poetas y, cuando lo hagan, yo estaré en el centro de todo: apareceré cuando más importa y de esa manera, por degradante que sea, sobreviviré.

A veces esto me lleva a aborrecer a Ulises. Yo, que he enarbolado el rayo, reducida a un simple agregado en la historia de un mortal. Pero aborrecer no sirve de nada, por lo que procedo a tragarme mi amargura y me aboco al trabajo. Cuando todos mis hermanos se desdibujen, cuando los poetas ya no canten sus nombres, Atenea perdurará.

Los poetas no cantarán la verdad de Ulises. Sus versos se compran y se venden, sus historias están sujetas a los caprichos de reyes y hombres crueles dispuestos a usar esas palabras en pos del poder y solo del poder. Agamenón ordenó a los poetas que cantaran sobre su fuerza imparable, sobre la velocidad de su espada sangrienta. Príamo hizo que los poetas de Troya elevaran sus voces en alabanza a la lealtad, la devoción y los vínculos familiares sobre todo lo demás y ved dónde están ahora: deambulando por los oscuros campos de los muertos; las historias que cantaban de sí mismos los asesinaron tanto como las espadas que les quitaron la vida.

La verdad no me sirve, no conviene que se sepa.

Y sin embargo, mi naturaleza dual tira de mí, pues no solo soy la señora de la sabiduría sino de la guerra. Y pese a que la guerra rara vez es sabia, al menos es honesta.

La verdad, entonces, para satisfacer a la guerrera que yace dentro de mi pecho de filósofa.

Escuchad con atención pues esta es la única vez que lo contaré.

Un secreto susurrado, un relato oculto: esta es la historia de lo que en verdad sucedió cuando Ulises regresó a Ítaca.

CAPÍTULO 3

Por el borde de un escarpado acantilado negro, moteado con los nidos de unas aves, cae hacia el mar un arroyuelo estrecho y reluciente. Si se sigue el agua hasta tierra adentro puede hallarse un estanque donde, a veces, las criadas de Ítaca se bañan y cantan las canciones secretas que los hombres jamás oirán, pues se considera que la voz de mujer es algo impuro que conviene dejar para las endechas fúnebres. Allí las rocas musgosas brillan entre las aguas que fluyen frescas y unos árboles de ramas plateadas se reclinan como si tuvieran vergüenza de que los vean bañándose a la luz veraniega.

Si se trepa un poco por unas ramas llenas de maleza y por unas espinas rotas que se enganchan al dobladillo de quienes suban por allí, se llegará a un promontorio que se eleva de la tierra y mira hacia arriba como un niño travieso entre franjas de hojas descoloridas y piedras rotas, desde donde se llega a divisar el mar y la ciudad, los techos torcidos del palacio y unas arboledas caóticas de ramas grandes y ásperas. Este no suele ser un lugar perturbado por voces humanas, pues es una ubicación solitaria apta para el lince al acecho o para el ave de presa con su pico amarillo. Y sin embargo ahora, al acercarnos, tal vez escuchemos algo verdaderamente extraordinario para Ítaca, no solo unas voces, sino la combinación inusual de melodías: un hombre y una mujer en plena conversación.

El hombre dice:

—Pero son dioses.

La mujer dice:

—¿Mientras aún viven?

—Sí, claro.

—¿No son hijos de dioses? Verás, los hijos de los dioses son una característica bastante común de la nobleza griega.

—No, son los dioses en sí.

—Pero ¿qué sucede si son estúpidos?

—No lo son.

—Ay, claro que sí; o sea, algunos de ellos.

—Bueno, en ese caso, el faraón que los suplanta borra sus monumentos, roba el oro de su tumba y elimina su nombre del templo.

—Entonces son dioses hasta que se decida lo contrario.

—Exacto. Si fueron malos faraones y la inundación del Nilo fracasó, entonces es obvio que no eran dioses.

—Qué… flexible.

—Y Egipto se mantiene en pie hace una eternidad y permanecerá por otra eternidad, ¿no?

Miremos más en detalle a estos dos que descansan junto al agua. El hombre se llama Kenamón, un antiguo soldado de Menfis y la mujer es Penélope, reina de Ítaca.

Cuando ella se presenta no es eso lo que dice. Es Penélope, esposa de Ulises. La piedra sobre la que ella se sienta, el agua que bebe, la luz del sol que le roza la piel por la mañana… todas esas cosas, dice ella, son de él. Ella solo es la administradora de la tierra de él pues ella también es de él. Es muy amable llamarla reina, solo es la esposa de un rey.

Ella también ha unido su suerte al nombre de Ulises y por ese nombre ella vive o muere. Tenemos mucho en común en ese sentido.

Obviamente, las esposas de reyes no se sientan a solas con soldados de tierras lejanas mientras el sol se eleva por sobre la isla. Tal cosa sería un escándalo incluso para una mujer común que tenga el más mínimo sentido del decoro. Penélope lo sabe y, por lo tanto, se han tomado dos precauciones para que este encuentro tuviera lugar. En primer lugar están sentados muy por encima de la ciudad, lejos de los ojos de otras personas; llegaron hasta allí por caminos separados y por caminos separados partirán cuando la conversación termine. Él irá a recorrer la isla y a pensar en su hogar, ella irá a inspeccionar sus rebaños y sus arboledas, tal vez a visitar a su venerado suegro o llevará a cabo algún asunto como corresponde a toda buena administradora.

La otra precaución son las dos mujeres sentadas en las cercanías, a una distancia suficiente como para no entrometerse en la conversación, pero que les permita decir bajo juramento que “sí, claro que sí, yo estaba ahí, yo vi todo lo que sucedió, y por los dioses atestiguo que no hubo ni un roce de dedos, ni se mezclaron los alientos por la proximidad, y cuando nuestra señora rio (si es que se rio), fue con un tono triste, como diciendo, ‘Y bueno, hay que reírse ante la adversidad, ¿no?’”.

Estas dos mujeres son Ourania y Eos, y de ellas tendremos más que decir en breve.

—Se me ocurre —admite el hombre llamado Kenamón— que hay ciertas… similitudes en algunas de nuestras deidades. Puede que cambien los detalles pero siempre parece haber un renacimiento, un más allá, una gran batalla y una promesa de algo más por venir.

—Una promesa de algo más por venir es extremadamente útil —asiente Penélope—. No hay nada como que se te diga que el látigo que soportas solo es una sombra pasajera en camino a algún campo Elíseo para fomentar tu docilidad en medio del tormento. Es extraordinario lo que la gente está dispuesta a soportar por unas promesas incomprobables.

—No suenas… del todo ortodoxa con esas opiniones, mi señora.

—Las canciones de los sacerdotes son… útiles. —Ella dice esta palabra como a veces la digo yo: útiles. Una plaga útil en un campamento enemigo, un asesinato útil en un salón a oscuras, el hijo de un rey asfixiado en sus pañales, una hija arrastrada por el cabello hasta el altar matrimonial: es barbarie, por supuesto, una profanación y una crueldad, pero sí, son cosas útiles. Crueldades útiles para llegar a un final satisfactorio.

La sabiduría no siempre es amable, la verdad no siempre es gentil y yo tampoco lo soy. La piel de Kenamón tiene el color del atardecer, y sus ojos están jaspeados con ámbar. Afrodita lo llama “apetitoso”, mezclando el deseo por la comida y por lo físico en un modo que me resulta francamente desagradable. Artemisa sostiene que las manos de él son más aptas para la lanza que para el arco y enseguida pierde interés. Los hombres de la isla hacen todo lo posible por ignorarlo por completo, pues no pueden evitar sospechar que él sí ha realizado algunas de las hazañas de las que los mezquinos muchachos de Ítaca solo se limitan a hacer alarde. Vino a estas islas para cortejar a una reina. La reina le informó amablemente que, por supuesto, era bienvenido aquí. Ella era una mujer que se encontraba sola, una viuda en todo sentido práctico, e Ítaca necesitaba un rey poderoso que custodiara sus orillas. Y siendo las cosas así, ella naturalmente no echaría a nadie que buscara su mano, en cierta medida porque si ese hombre estaba ocupado cortejándola, no estaría ocupado saqueando, invadiendo o esclavizando a su pueblo. Por otro lado, jamás se había hallado el cadáver de su esposo por lo que ella, naturalmente, no podía casarse con cualquier hombre que se apareciera para probar su suerte, pero que él no debería sentirse desanimado por semejante cosa, por insuperable que fuera. Después de todo nadie más se había mostrado desanimado en absoluto.

—Pese a que Ítaca no puede permitirse las riquezas de muchas otras islas de Grecia —continúa diciendo Penélope—, recuerdo que cuando yo era niña en Esparta oí que había cinco veces más hombres y mujeres viviendo en esclavitud que las que vagaban libres por las calles. Los guerreros castigaban y atormentaban de manera indescriptible a cualquiera que se atreviera a mostrar el menor atisbo de desobediencia: mantenían a raya a la población por medio del terror. Pero los sacerdotes… los sacerdotes ofrecían un susurro de otra cosa: ofrecían esperanza. Yo nunca olvido la fuerza de esas cadenas.

Cuando Kenamón abandonó su hogar, allí lejos hacia el sur, tenía la cabeza afeitada, joyas en los brazos y en el cuello, y la orden de su hermano de no regresar hasta haberse convertido en rey. Semejante orden era, claramente, absurda. No existía mundo en el que un forastero llegaría a ganarse la mano de la reina de Ítaca, pero ese no era el punto. La ausencia de Kenamón era algo deseado, y en el momento en que fue enviado lejos tuvo que elegir entre quedarse y pelear contra su propia familia, combatir a sangre y furia hasta que sus hermanos, sus primos y tal vez incluso sus hermanas fueran asesinados, o escabullirse por el océano hacia una tierra donde nadie conocía su nombre. Eligió el que consideró ser el camino de la paz. Él ya había visto demasiada guerra de muy poca relevancia.

El cabello ya le ha crecido, oscuro y rizado. Él quería afeitárselo, pues eso es lo apropiado, pero en esta tierra parece que los hombres le asignan una importancia significativa a la calidad de sus rizos naturales y a la magnificencia de sus barbas. Al principio Kenamón consideró que tales vanidades eran desagradables pero ahora, con el correr del tiempo, ve que no son nada más y nada menos que las comparaciones competitivas que los hombres de su propia nación llevarían a cabo, sea para expresarlas por medio del cabello, los dientes, la fuerza de los brazos, el ancho de las piernas, la firmeza de la mandíbula y otros atributos físicos. Los métodos que los mortales tienen para alzarse o para aplastar a otros son tan numerosos que por momentos hasta yo me sorprendo.

—Yo capturé esclavos cuando era soldado —deja escapar Kenamón y le sorprende oírse a sí mismo decirlo. Kenamón se suele sorprender seguido por las palabras que dice cuando se encuentra en la compañía de esta mujer; ella le produce ese efecto, a la vez estimulante y terrorífico para su corazón. Penélope espera, escucha, curiosa tal vez; toda valoración que ella puede llegar a tener se oculta detrás de la rigidez de su sonrisa—. Recuerdo que solía decirles que tenían suerte de haber sido capturados por mí. Me enojaba que no se mostraran más agradecidos.

Ningún poeta canta canciones sobre esclavos. Sería extremadamente peligroso dar voz a aquellos que son menos que personas en el mundo, no resulte que eran personas después de todo.

La guerra no es misericordiosa, la sabiduría no es justa y aun así la gente me reza en busca de bondad.

No lo harían si yo fuera hombre.

Surco la suave brisa del mar con los dedos, dejo que su frescura me recorra la piel, siento el calor del sol en la espalda. Es el mayor placer físico que me permito e incluso eso es peligroso.

A Penélope, reina de Ítaca, se le obsequió la muchacha esclava Eos como regalo de bodas. “Qué afortunada”, le dijeron todos a Eos: “qué afortunada debes de sentirte porque te hayan arrancado del miserable nido de ratas que llamabas hogar y de tu familia ordinaria, de que te hayan cargado en un barco y te hayan llevado a una tierra lejana y te hayan dado una hermosa túnica para que sirvas a una reina”.

El nombre de Eos no aparecerá en las canciones; su historia añadiría una complejidad que solo confundiría a las audiencias en un momento en que necesitan poner toda su atención en otros asuntos.

Junto a las aguas reina el silencio por un rato. Es un silencio que se les antoja extraño a las dos personas sentadas en este promontorio. Ya están acostumbradas a muchas otras clases de silencio; el silencio de la soledad, de la pérdida, del anhelo distante por cosas imposibles y demás. ¿Pero un silencio compartido? ¿Un silencio sostenido en la satisfacción de la compañía? Les resulta extraño a los dos aunque no del todo desagradable.

Finalmente:

—Anfínomo me invitó a practicar con él —dice Kenamón.

—Y rechazaste su invitación, ¿verdad?

—No estoy seguro. Se rehúsa a que lo vean comer o beber conmigo, pues eso podría dar a entender que sería su igual de alguna manera, o que mi amistad podría ofrecerle solidez a su causa en cuanto a la corte. Pero si somos dos guerreros interactuando en asuntos que trascienden a la corte o a la política (o sea, asuntos de guerra), entonces eso sería aceptable sin necesidad de que tenga algún significado. Creo que me invitó con buenas intenciones.

—Yo creo que si no puede reclutarte como un aliado, sería sensato por su parte mutilarte o herirte en un accidente en el campo de entrenamiento —responde ella, y sus ojos se posan sobre un fulgor repentino de color en un arbusto cercano; tal vez las alas de una mariposa, el lomo de un escarabajo brillante; a la reina de Ítaca ver algo hermoso de un escarlata brillante le resulta más novedoso que una conversación casual sobre traición y muerte.

—Yo no estoy convencido de que sea esa su intención. Parece… sincero. Creo que siente cierta obligación desde todo ese asunto con Menelao y los hijos de Agamenón.

—Bueno, convengamos que él ayudó a Antínoo y a Eurímaco a intentar reunir una flota para asesinar a mi hijo cuando regresara a estas islas —musita la reina, buscando aún ese destello de luz, esa danza de vida que se movía por el aire en torno a ellos—. Tiene mucho trabajo por delante si quiere redimirse por ese emprendimiento en particular.

—¿Ha habido novedades de Telémaco? —Kenamón no hace esta pregunta con tanta frecuencia como quisiera. A él le gustaría hacerla todo el tiempo, dar saltitos frente a la puerta de Penélope exigiendo saber: “¿cómo está Telémaco?, ¿dónde está Telémaco?, ¿está a salvo el muchacho al que ayudé a entrenar con la espada? ¿hay novedades?”. Le sorprende lo mucho que se preocupa por el joven; se dice a sí mismo que solo se trata de un afecto pasajero, una especie de fantasía solitaria elaborada por estar tan lejos del hogar. Se dice lo mismo cada vez que habla con Penélope y le preocupa sentir que tal vez se esté volviendo loco.

—Ourania tiene un primo en Pilos que nos informa que mi hijo regresó recientemente de su viaje hacia la corte de Néstor y que está buscando volver a embarcarse. Ella no sabe bien hacia dónde. Telémaco… no envía mensajes.

Telémaco, hijo de Ulises, zarpó hace casi un año para encontrar a su padre.

No ha tenido éxito.

A veces piensa que debería enviar algún mensaje a su madre para hacerle saber que está bien, pero no lo hace. Eso es una crueldad peor que si no se le hubiese ocurrido.

—Ten cuidado con Anfínomo —dice Penélope suspirando, moviendo levemente la cabeza como si todo esto (la charla sobre su hijo y sobre violencia, haber visto las alas de una mariposa) pudiera dejarse de lado con solo pensarlo—. Entrena con él si lo consideras necesario, pero si Antínoo o Eurímaco te hacen la misma oferta, sin lugar a duda estarán conspirando para asesinarte en el campo de entrenamiento, donde podrán decir que fue un accidente y no una violación de las sagradas leyes de esta tierra.

—Soy consciente de ello —dice Kenamón suspirando—. Y si llegan a pedírmelo declinaré amablemente. Diré que no soy un guerrero apto para batirme con ellos. Pero creo que Anfínomo, a su modo, no es demasiado deshonroso. Y será agradable hablar en el festín con alguien que… —Sus palabras quedan a la deriva. No hay una buena manera de terminar la oración, pese a su riqueza en posibilidades. ¿Alguien que no es un pretendiente borracho, intentando levantar el dobladillo de Penélope? ¿Alguien que no es un niño adulador, desesperado por ganar la corona del ausente Ulises? ¿Alguien que no es una criada que pone los ojos en blanco mientras los hombres piden a gritos “¡más carne, más vino!”? ¿Alguien que no es una reina con la que solo se puede conversar en secreto, una reina a quien hay cosas que ningún hombre tendrá permitido decirle jamás?

Tal vez ninguna de estas, tal vez todas. Kenamón no ha oído la lengua de su pueblo hace más de un año, salvo en los embarcaderos en algunas ocasiones. Cuando vienen los mercaderes egipcios él se encuentra allí de inmediato, dándoles cháchara como un tonto, sin nada que decirles pero regocijándose, disfrutando en la comodidad del fluir de su lengua natal por entre sus labios. Entonces los mercaderes vuelven a zarpar; entonces él vuelve a quedarse solo.

Por un tiempo se paseó por entre las colinas de Ítaca por su cuenta y en su soledad podía cerrar los ojos, tal vez, e imaginarse que no estaba en este lugar, sino sobre las aguas del gran río que surca su tierra natal. Entonces se paseó por estas colinas con Telémaco, antes de que el joven zarpara; entonces Telémaco partió para forjar su propia historia, para dejar de ser un muchacho y convertirse en un hombre en una travesía por el mar (al menos eso es lo que dirán los poetas) y Kenamón volvió a quedarse solo. Pero ahora la reina de Ítaca, o digamos la esposa de Ulises, se sienta junto a él. Y Kenamón se siente un poco menos solo e incluso más perdido que antes.

—Debería seguir mi camino —declara Penélope moviendo la cabeza. Ella está de pasada hacia otro lado cada vez que se encuentran. Las islas están llenas de arboledas y de rebaños de cabras, barcos de pesca y talleres que trabajan con tesón en nombre de su esposo; ocupados, ocupados, siempre tan ocupados. Y sin embargo, en cada ocasión, la partida de ella se vuelve un poco más lenta, sus asuntos se tornan un poco menos urgentes. Nada debería alarmar a una monarca más que el momento en que se da cuenta que las personas a las que ha ascendido podrán trabajar perfectamente bien sin ella. Tales pensamientos deberían provocar preguntas incómodas sobre el valor de reyes y reinas. (Muy pocos monarcas tienen estos pensamientos y así es como mueren sus dinastías).

Hubo una época en que Penélope, reina de Ítaca, no me generaba interés alguno. Su papel era meramente el de servir como motivación para su esposo; la existencia de ella justificaba los actos más cuestionables de él. Mi mirada se encontraba centrada por completo en Ulises. Fue Hera, de entre todas las personas, quien señaló que las mujeres de Ítaca, pequeñas sombras en la historia de Ulises, tal vez fueran más que lo que aparentaban. Fue Hera quien sugirió que la reina de Ítaca tal vez mereciera un poco de mi atención después de todo.

Pues bien, echemos una mirada al interior de la mente de Penélope:

Se dice a sí misma que se sienta con Kenamón porque él le ha resultado de utilidad. Los defendió (a su hijo y a ella) en un momento en que unos hombres violentos vinieron a su isla. Ha mantenido secretos por los que, de haber sido otra persona, ella podría haberlo mandado matar. Él no la adula en busca de su mano cuando conversan, sino que habla con ella (qué cosa extraordinaria) ¡con casi la misma comodidad como si se tratara de un hombre!

Se dice a sí misma que él no le interesa como esposo, claro que no. Es completamente inaceptable siquiera imaginarse semejante cosa, por lo que no lo hace. No se lo imagina cuando lo ve caminando por la orilla, o cuando lo oye cantar en el pequeño jardín situado bajo su ventana, donde solo van él y las mujeres. No se lo imagina cuando él le dice gracias a una criada, ni cuando lo sorprende entrenando con sombras con una espada de bronce reluciente en su mano.

Penélope se ha pasado largo tiempo aprendiendo a no imaginarse toda clase de distracciones y cosas improductivas. Es otra de las cualidades que tenemos en común.

Ahora se pone de pie.

Ahora se pondrá en marcha.

En cualquier momento…

… en cualquier momento…

Le doy un empujoncito en la base de la espalda.

“De nada sirves si te permites soñar”, le susurro.

Ella se tambalea un poco por mi contacto, un movimiento que se convierte en un paso que la conduce a alejarse. Pero en ese momento, en los labios de Kenamón se forma una pregunta, algo que tal vez la retenga por un momento más, una pregunta soltada en el preciso momento en que ella estaba por irse:

—Oí que un barco naufragó en la costa este, ¿un feacio?

Ella agradece que esa pregunta la haga detenerse, la irrita que se interponga en su camino.

—Peor: vino un barco y luego zarpó, sin siquiera anunciarse en el puerto, ni negociar por víveres ni comerciar. Alcínoo y su gente nunca me han causado problemas, pero si esto va a convertirse en un hábito, si creen que pueden esquivar mis puertos por completo, habrá que hacer algo al respecto. Su esposa no es una insensata, pero desde la muerte de Agamenón el miedo que mantenía a raya incluso a los reyes más ambiciosos se ha estado debilitando.

—Pensé que Orestes ayudaría, que recuperaría algo de la seguridad de su padre, que traería orden a los mares, ¿no?

—Tal vez —musita Penélope—. Pero Orestes es joven y aún está consolidando su poder tras refutar las afirmaciones de su tío. Tampoco le conviene del todo a Ítaca buscar constantemente el apoyo de Micenas. Nos hace parecer aún más débiles que lo que somos. —Mueve la cabeza, estira el cuello de un lado al otro—. Ya pensaremos en algo, tal vez no sea nada. Como digo: los feacios son más flexibles que muchos de los reyes mezquinos que buscan una tajada de las costas de Ítaca.

Kenamón asiente con la cabeza pero no dice nada más.

Considera que la belleza de Penélope se encuentra en su punto máximo cuando ella habla de política, cuando entrecierra los ojos para confeccionar alguna jugarreta que habrá de desarrollarse lentamente. A veces, cuando habla sobre negociaciones y acuerdos, sobre complots y príncipes mezquinos, él tiene que controlarse para no espetarle: vente conmigo. Ven a Egipto. No puedo ofrecerte mucho pero todo lo que tenga será tuyo.

No lo dice, por supuesto. Ambos tienen la sensatez suficiente para saber que eso sería una locura, que acarrearía muerte.

La sabiduría no es ruidosa, suele pasar inadvertida, sin recibir elogio alguno.

Tal vez, si yo no fuera también la señora de la guerra, sería lo bastante sabia como para sentirme satisfecha.

Por lo tanto permanecen unos momentos en silencio, pese a que ambos deberían encarar su día; pero este instante, por agradable que sea, no puede durar para siempre. Están sucediendo demasiadas cosas en la isla e incluso ahora el primer indicio de un gran cambio se acerca en la forma de una mujer de cabello de otoño y ojos de bosque, que marcha por el sendero sinuoso levantándose la túnica hasta las rodillas, con un odre de agua a la espalda. Su nombre es Autónoe, criada de Ítaca, y ha venido con novedades sobre el primer acontecimiento que hará pedazos estas tierras:

—El barco de Telémaco está en el puerto.

Y así comienza el fin.

CAPÍTULO 4

No es apropiado que una reina corra. Según la opinión de los poetas, las únicas veces en que es aceptable que una reina corra es para recibir a su esposo, que ha permanecido ausente durante tanto tiempo y que, aún reluciente con la sangre de sus enemigos asesinados y el sudor de la guerra, se arroja al pecho agitado de ella; o cuando ella, en un ataque de pasión incontrolable, se arroje sobre el cadáver mancillado del mencionado esposo antes de anunciar su intención de arrojarse sobre su espada, puesto que sin él no puede vivir. En este último escenario, es el deber de cualquier criada que se encuentre cerca quitarle la mentada espada de la mano antes de que pueda hacerse daño, en cuyo momento la señora se desvanecerá elegante pero profundamente, y luego se despertará apesadumbrada pero con menos tendencias suicidas.

Una reina también debería correr cuando los soldados de una potencia extranjera se han metido en su ciudad y están a punto de atacarla de un modo de lo más salvaje. Idealmente, su carrera debería tener como destino el borde de algún precipicio del cual ella pueda arrojarse, y si no hubiera algún precipicio conveniente, entonces ella directamente no debería correr, sino confiar en su absoluta dignidad y carácter matriarcales para convencer al menos a algunos de los soldados de mejor calaña de que no la violen allí mismo y que, en cambio, ella misma se ofrezca a su capitán, quien al menos tal vez resulte más exclusivo en sus crueldades.

Estas son las únicas circunstancias en que es aceptable que una reina corra si hemos de creer a los poetas, y buena parte de ellas tienden a enfocarse en la súplica y en la muerte.

Tales son las historias entretejidas por mi padre, Zeus, y por mis hermanos dioses, y qué poder que ostentan. Yo lo haría arder todo si tuviera la fuerza.

Penélope entiende sus deberes según lo establecido por los poetas y las palabras de los hombres, y no corre hacia el puerto donde acaba de atracar el barco de su hijo, Telémaco. Más bien, avanza con ese paso enérgico y acelerado que pude ver cuando se incendia una casa y la cabeza de la cadena de cubetas sabe distinguir entre el apuro y el pánico. Sus criadas más cercanas, Eos y Autónoe, la flanquean en su descenso por la ciudad, con la tercera dama de ese grupo, Ourania (que tiene algunos años más y bastante menos aliento), siguiéndolas a los tropezones murmurando “¡Esto no es digno!”.

A Kenamón no se le ve por ninguna parte. Esta es la forma de proceder más sensata para todos los involucrados.

El barco de Telémaco es una embarcación potente, capaz de cargar unos treinta remeros y con espacio en la bodega para una buena reserva de agua fresca y carne seca. No es adecuada para la batalla y no tiene nada que se destaque en sus laterales azotados por el mar o en sus velas emparchadas, pero esa era una de las cualidades por las que la elegí al guiar al hijo de Ulises en su misión. Naturalmente Telémaco quiere ser un héroe tal como lo es su padre y qué abundante en heroísmo es el legado paterno. El valor que se le da a la historia de Ulises quedaría completamente socavado si su hijo fuera un mequetrefe inútil, pues implicaría tal vez que la gloria del padre es meramente algo pasajero, un sinsentido. Por lo tanto, es esencial que Telémaco tenga un mínimo de misión valerosa. Pero los grandes héroes primero deben sobrevivir para alcanzar el objetivo de su misión y la discreción es un bien valioso para quienes deseen vivir lo suficiente como para recibir alabanzas. Ulises lo entiende, comprende la fina línea que separa el hecho de que lo perciban heroico y tener la confianza suficiente para salirse con la suya. El intelecto del hijo es más dudoso.

Por tanto: un barco simplemente adecuado.

No debería sorprendernos con esta dicotomía en mente que, pese a que el barco que ha transportado a Telémaco desde Ítaca hace algunas lunas ahora flota como un orgulloso pato macho en el muelle, al propio Telémaco no se lo ve por ningún lado.

Penélope, sin aliento, aminora la marcha y pregunta:

—¿Dónde está mi hijo? Este es su barco, ¿dónde está él? ¿Alguien lo ha visto?

También tiene una pregunta en la punta de la lengua, en el borde de los labios que no puede susurrar, que no puede siquiera comenzar a darle forma; se le atora en el pecho, es como una piedra aplastándole el corazón. Ahora la diré yo por ella, la susurraré, la escupiré con el corazón en la garganta: “¿Está muerto? ¿Acaso el barco de mi hijo regresó sin él? ¿Acaso está perdido?”.

Si algún marinero respetable de honestidad garantizada se fuera a acercar ahora a Penélope y le dijera: “bien mi señora, mis disculpas mi señora, yo vi el cadáver de tu esposo colgado de una pared blanca, era él, lo reconocí a la perfección y todos los que lo vieron coincidieron”, Penélope escucharía su relato, asentiría una vez con la cabeza, le agradecería amablemente y se dirigiría de inmediato al palacio para comenzar sus siete días de luto requeridos y para elaborar unos planes muy detallados y muy bien pensados.

Si este mismo hombre de mar ahora se acercara a ella y le dijera: “mi señora, mis disculpas mi señora, vi a tu hijo ahogarse, con la misma seguridad con que veo la luna creciente”, Penélope no sabe qué haría. ¿Acaso caería de rodillas entre sollozos? ¿Acaso se convertiría en piedra? ¿Acaso se lo agradecería amablemente y se alejaría sin proferir otra palabra? No lo sabe y pese a que yo soy una diosa de gran poder tampoco lo sé. Hay muy pocos pensamientos inconcebibles para la reina de Ítaca. Calamidad, destrucción y desastre; estas tres son reflexiones frecuentes. Pero ¿que muera su hijo? Jamás se ha permitido pensar en eso. Es uno de los muy pocos puntos ciegos en su notablemente clara visión.

Entonces ahora grita:

—¿Dónde está mi hijo? ¿Alguien ha visto a Telémaco?

Y la gente la mira, porque esto es algo inusual, desconcertante. Están acostumbrados a ver a su reina en el puerto, con el rostro cubierto y hablando en murmullos. Su figura inmutable es una regia estatua marmórea que ninguna tormenta puede sacudir. Y sin embargo ahora, algo casi vergonzoso, incómodo y embarazoso, parece que una mujer (una madre, de hecho) se encuentra en el muelle temblando, vociferando “¡Mi hijo, mi hijo! ¡¿Alguien ha visto a mi hijo?!”.

No es una gran expresión de emociones, por supuesto. Penélope se ha pasado demasiado tiempo con actitud gélida como para saber verdaderamente cómo dejar arder una llama. Pero de todas maneras, las miradas se desvían, los pies se mueven para apuntar hacia otro lado, las voces murmuran mientras ella sujeta la mano de su criada más cercana y tartamudea:

—¿Dónde está Telémaco?

Telémaco está en camino a la choza de Eumeo, el viejo porquero. No ha encontrado a su padre ni tuvo noticias de su muerte. Telémaco es, por tanto, un fracaso, y no hay posibilidad de que enfrente la censura de las risas y las burlas de otros hombres. Mejor haberse ahogado, piensa, que ser menos que un héroe, pero también resulta profundamente menos que heroico arrojarse a las profundidades tumultuosas sin haber asesinado, como mínimo, a la propia esposa o a la madre, o haber hecho algo notable en el camino; hasta un jabalí de tamaño excepcional o algún toro de particular mal carácter servirían. Y así, desdichado y sin saber qué más hacer, ha regresado. Sencillamente, no tenía nada mejor que hacer.

Sentirá una gran conmoción cuando llegue a la choza y se encuentre a alguien más esperando allí, con sal en la barba y arena entre los dedos de los pies. Pero esa es una historia para los poetas. Por ahora, canto esta otra melodía, la de una madre buscando a su hijo que zarpó de su hogar y a quien no puede encontrar.

Es un marinero del barco de Telémaco quien por fin ve a la reina merodear frenética por la costa y baja hasta ella para decirle “perdóname, señora, si me permites, señora, yo navegué con tu hijo y puedo decirte que regresó a salvo. Sin duda se dirigió directo hacia el palacio para verte; seguramente no lo viste, pero él está bien, a salvo, y sin lugar a duda te estará esperando para cumplir con su deber contigo”.

Entonces Penélope lanza un grito ahogado y dice:

—¡Pero claro! ¡Claro que estará esperándome!

Y juntas se apresuran a emprender el regreso al palacio, para disgusto de la canosa Ourania, que acaba de llegar a la orilla; no le gusta la idea de tener que volver a ascender la colina por la que acaba de bajar.

—¡Por todos los dioses, se trata de Telémaco! —dice chasqueando la lengua la criada Autónoe, quien, pese a que el hijo de Ulises no le cae particularmente bien, se sorprende al encontrarse con que le preocupa levemente el bienestar del muchacho, puesto que a ella le importan las cosas que le importan a Penélope.

Entonces, entre el ondeo de túnicas y velos, los pasos acelerados y los murmullos de la anciana Ourania, el grupo llega hasta el portón del palacio, donde Penélope no se molesta en entrar su hogar antes de vociferar:

—¡Telémaco! ¡Telémaco!

El palacio está rodeado por muros de la altura precisa como para ser un obstáculo para cualquier atacante, pero ni un palmo más. Los reyes de Ítaca no tenían ni los recursos ni el interés de construir por la gloria o para dar un mensaje; la funcionalidad es lo único que importa en los muros descoloridos de este lugar, en las piedras rasgadas y en las viejas puertas chirriantes. El patio que lleva del portón principal a la entrada del gran salón tiene el tamaño suficiente para albergar una pequeña cantidad de hombres armados que podría reunirse antes de una invasión, pero no es tan grande que resulte un incordio mantenerlo ordenado y limpio. El gran salón en sí solo tiene un fogón, al que aún están limpiando y preparando las criadas de la mañana. El asiento vacío de Ulises se eleva sobre un pedestal en su extremo norte con la altura precisa para que cualquier rey allí sentado pueda observar a todos aquellos situados en las largas mesas del lugar, pero tampoco está tan alto que resulte difícil subir a algún monarca anciano o que haya un gran peligro de sufrir la vergüenza de una caída. Los sectores más extensos del palacio son la cocina, los aposentos de las criadas, los chiqueros, los graneros, el taller del carpintero, el cobertizo para madera y las largas letrinas. Si bien junto a los muros tambaleantes hay numerosos recintos adosados e instalados precariamente sobre unas escaleras torcidas y sobre unos corredores combados, cada uno de ellos es mucho menos significativo en cuanto a dimensiones y atención que los demás. Es más probable que se sienta el olor de un pescado destripado o que se oiga el sorber de un hocico que el aroma del dulce incienso o la letra sonora de una canción suave. De niño, Telémaco a veces corría por estos corredores y se escondía en rincones ocultos, y las criadas que lo buscaban apenas si se molestaban en ir a buscarlo entre las sombras serpenteantes del palacio, sino que tan solo se limitaban a esperar que se aburriera y saliera por su cuenta pues esta opción era más segura que andar buscando.

Penélope rara vez iba en busca de su hijo. Siempre había demasiadas cosas que hacer. Ella prometía que se haría el tiempo, que estaría allí para él. Pero cada vez que encontraba un momento libre para jugar, para abrazarlo o para permanecer a su lado siquiera, aparecía otro mensajero de Troya, otro pedido de granos, oro, hombres, alguna otra cosa que una reina debía hacer. “Regreso enseguida”, le decía entonces, y a la larga Telémaco dejó de esperar que ella cumpliera con su palabra.

Y sin embargo, ahora:

—¡Telémaco! —exclama—. ¡¿Telémaco?!

No hay respuesta.

Cuando Telémaco zarpó de Ítaca para buscar a su padre, lo hizo sin decir palabra. No logró ver qué posible beneficio podría haber en hablar a su madre de sus planes. Ella le diría que era un disparate, una imprudencia, que la estaría abandonando a ella por satisfacer su propio orgullo insensato, su propio deseo egoísta de ser un héroe, un verdadero héroe de las baladas y las canciones, en lugar de hacerle frente a la red de política e indignidad que reinaba en Ítaca. Se dijo a sí mismo que era mejor evitarle a ella sus lágrimas desdichadas y ahorrarse él el tedio de tener que discutir con una mujer. Cuando, durante la segunda noche en el mar, estalló sobre la embarcación una tormenta que amenazó con arrojarlos a todos a las aguas tempestuosas, él se mantuvo de pie en la proa y no parpadeó al ver los rayos. Cuando, al viajar con el hijo de Néstor hacia Esparta, fueron atacados por bandidos, él luchó con la furia de un león, ciego ante la sangre o el peligro, a diente y espada. Por lo tanto, no se considera un cobarde.

—¡¿Telémaco?! ¡Telémaco!

Penélope avanza por los corredores de su palacio, pero él no está allí.

—¿Dónde está? ¿Dónde está mi hijo?

—Tal vez fue a ver a su abuelo…

—¿Antes que a su madre?

—Tal vez tenga… ¿novedades?

—¡Si tiene novedades debería haber vuelto con un ejército! Si su padre está vivo, debería traer un ejército; si su padre está muerto, ¡debería traer un ejército aún más grande! ¡Telémaco!

—Mi señora, no está aquí.

Penélope sujeta la mano de Eos cuando la criada se lo dice. No piensa tambalearse, no piensa caer. Eos es una mujer baja, de hombros anchos y mandíbula de bronce. Comparada con las numerosas criadas del palacio, sus manos no están ásperas por la madera ni quemadas por cocinar y sin embargo su piel está curtida como cuero seco, cálida y firme al tomar los dedos de Penélope entre los suyos. Afuera, algunos de los pretendientes haraganes, los muchachos desaliñados y los hombrezuelos desgraciados que plagan su corte se ven atraídos por el ruido de sus gritos. No piensa llorar delante de ellos. No piensa mostrar el menor indicio de desdicha. En cambio, levanta la barbilla, lo que le endereza el cuello, lo que le endereza la espalda, deja escapar un único suspiro, asiente con la cabeza una vez y recuerda volver a ser tan solo una reina.

—Bueno —dice. Y de nuevo—: Bueno.

No piensa especular sobre adónde habrá ido su hijo.

Tal vez tenga algún plan.

Tal vez tenga alguna jugarreta astuta.

Tal vez haya algún motivo por el que el muchacho que partió sin decirle palabra a su madre no la busque tras su regreso. Algún buen motivo de… de estado. De algún asunto importante, urgente. De… algo así.

Después de todo es el hijo de Ulises y ella es la esposa de Ulises.

Esas son las únicas cosas que importan ahora.

—Eos —susurra—. Creo que debíamos inspeccionar el grano, ¿verdad?

—Por supuesto, mi señora —responde Eos, y suelta los dedos de Penélope—. Ya preparé todo.

Los pretendientes observan desde las ventanas del salón, con los postigos abiertos, mientras la esposa de Ulises y sus criadas se alejan.

CAPÍTULO 5

En la choza del viejo porquero Eumeo, se oyen unas voces:

—Padre, yo… yo…

—¡Hijo mío!

—Hay pretendientes por todo el palacio, han estado…

—Serán castigados, hijo mío, lo juro…

Se derraman lágrimas.

Las lágrimas de mujer son lágrimas de autocompasión, de la débil desesperación, del impotente dolor, de la histeria que busca llamar la atención y de las emociones que nublan el sentido común. En el mejor de los casos, han de ser toleradas, pues las mujeres no pueden evitarlo; en el peor de los casos, ridiculizadas por tratarse de una complacencia patética. Eso dicen los poetas y hace falta muy poco tiempo, muy poco tiempo en verdad, para que las mentiras de los poetas se conviertan en la verdad de estas tierras.

Estas no son de esas lágrimas.

Estas son lágrimas varoniles que se acumulan cuando dos héroes que han superado y soportado tormentos en silencio y con la mandíbula apretada, liberan ahora unas emociones reprimidas que han estado acechando durante muchos años debajo de su exterior curtido. Tales lágrimas son aceptables para los hombres guerreros y son completamente distintas a los sollozos femeninos, tanto más débiles, y que nadie se atreva a sostener lo contrario.

Luego se elabora un plan.

Los pretendientes se están acomodando para el festín de la noche en el palacio de Ulises.

Son unos cien hombres y constituyen cierta novedad en la isla de Ítaca, en el sentido de que entre sus filas no solo hay extranjeros de tierras lejanas que han venido a cortejar a la reina de luto, sino que también hay hombres mayores de veinticinco años y menores de sesenta. Cuando Ulises zarpó hacia Troya, veinte años atrás, se llevó consigo la flor y nata de las islas occidentales; todo potencial guerrero con más de quince años y todo aquel a quien le faltaran algunos años para convertirse en un anciano de barba gris zarpó con el rey, y durante los diez años en que él ejerció su labor, se enviaron muchos más niños con cascos demasiado grandes para sus cabezas y sacos de granos bajo los pies para satisfacer las inacabables demandas de la sangre y de la guerra. De aquellos que zarparon muchos murieron en Troya. algunos fueron comidos por caníbales en su regreso al hogar, o eso dirán los poetas, o se perdieron mientras se dedicaban a saquear en su recorrido hacia el oeste. Uno tropezó y cayó del techo de la casa de Circe de un modo en el que, francamente, incluso a mí me cuesta encontrar algo de valor poético; algunos fueron arrancados de sus asientos por la monstruosa Escila mientras remaban por debajo de su guarida en los acantilados tumultuosos. Los demás se ahogaron. Sus nombres serán cantados solo para ayudar a dar un contexto al valor del gran Ulises, el último hombre con vida. Los poetas se mostrarán muy ansiosos por señalar cómo mueren los hombres orgullosos, ambiciosos y desconsiderados. Solo el hombre sabio regresa al hogar.