Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

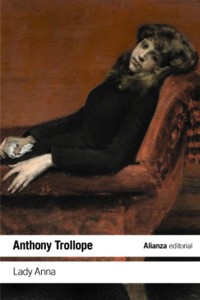

- Herausgeber: Alianza Editorial

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: El libro de bolsillo - Literatura

- Sprache: Spanisch

Gran olvidado dentro de los escritores británicos de la era victoriana -Dickens, Stoker, las hermanas Brontë...-, Anthony Trollope (1815-1882) se distinguió por su facilidad para articular historias y por su acierto a la hora de crear episodios y personajes. En Lady Anna, la joven Josephine Murray se casa por interés con el conde Lovel, tan rico como depravado, tan sólo para saber al cabo de unos meses que él ya estaba casado con otra mujer en Italia en el momento de contraer nupcias con ella, por lo que ella no es la condesa Lovel, sino su querida, y la hija que espera será ilegítima. Comienzan entonces unos años de luchas judiciales y escarnio público en los que la condesa repudiada y su hija, lady Anna, únicamente reciben la ayuda de un sastre y su hijo, de la misma profesión, y ambos de ideología radical. Meciéndose en una estudiada ambigüedad narrativa, Trollope escribe un intenso relato en el que plantea diversos puntos de vista al lector para que sea éste quien llegue a sus propias conclusiones, y en el que pone de manifiesto la difícil situación social y legal de las mujeres en el siglo XIX. Traducción de Miguel Ángel Pérez Pérez

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 678

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Anthony Trollope

Lady Anna

Traducción de Miguel Ángel Pérez Pérez

Índice

1. La historia de recién casada de lady Lovel

2. El testamento del conde

3. Lady Anna

4. El sastre de Keswick

5. El fiscal-jefe hace una propuesta

6. La rectoría de Yoxham

7. El fiscal-jefe persevera

8. ¡Imposible!

9. No es forma de ejercer el derecho

10. El primer encuentro

11. Ahora ya es tarde

12. ¿Se han rendido?

13. Nuevos amigos

14. Llega el conde

15. Wharfedale

16. Para siempre

17. El viaje a casa

18. Demasiado importante para ir guardando secretos

19. Lady Anna regresa a Londres

20. El recibimiento de lady Anna

21. Daniel y el abogado

22. Existe un inmenso abismo

23. Bedford Square

24. El perro del hortelano

25. La carta de Daniel Thwaite

26. El poeta de Keswick

27. La carta de lady Anna

28. Lovel contra Murray y otra

29. Daniel Thwaite a solas

30. Se tiene que hacer justicia

31. El veredicto

32. ¿Lo prometes?

33. Daniel Thwaite recibe su dinero

34. No le creo

35. El señor y la señora Bluestone en casa

36. Aún es verdad

37. Que se muera

38. El lecho de dolor de lady Anna

39. El ofrecimiento de lady Anna

40. No es ninguna deshonra

41. Cada vez más cerca

42. Daniel Thwaite llega a Keppel Street

43. Daniel Thwaite regresa

44. Temo que sea peor el amago que el golpe

45. Los abogados se ponen de acuerdo

46. Una postura firme

47. Las cosas se arreglan

48. La boda

Créditos

1. La historia de recién casada de lady Lovel

A menudo las mujeres son maltratadas por los hombres, pero quizá no haya habido peor maltrato y mayor crueldad que los que sufrió Josephine Murray a manos del conde Lovel, con el que se casó en la iglesia parroquial de Applethwaite –una parroquia sin pueblo, ya que se encuentra entre las montañas de Cumberland– el 1 de junio de 181*1. Nadie dudó jamás de que el matrimonio fuese válido de acuerdo con todos los requisitos de la Iglesia siempre que lord Lovel verdaderamente pudiera casarse, como jamás dijo el conde que no fuese el caso. Lovel Grange era una casa pequeña rodeada por unos pequeños dominios: todo pequeño tratándose de la residencia de un noble rico, la cual se hallaba entre las montañas que separan Cumberland de Westmoreland a unos dieciséis kilómetros de Keswick2, pero todo también precioso por el esplendor de su verde césped y la exuberancia de sus bosques, por la proximidad de las montañas que dominaban majestuosas el paisaje y por la belleza de Lovel Tarn, un pequeño lago que pertenecía a la finca, tachonado de pequeñas islas, todas cubiertas de arbustos de acebo, abedules y robles enanos. La casa en sí era poca cosa, mal construida, de pasillos desordenados y habitaciones de techos bajos: un lugar de aspecto lúgubre y de mal agüero. Cuando Josephine Murray fue llevada allí de recién casada pensó que era un lugar muy lúgubre y de mal agüero, pero le encantaban los lagos y las montañas y soñaba con una vaga y misteriosa dicha que le proporcionaría el entorno agreste de su domicilio.

Me temo que no tenía ninguna base más firme que ésa sobre la que fundar sus esperanzas de ser feliz. No es que pensase que lord Lovel era un buen hombre cuando se casó con él, ni tampoco es que lo amara. Tenía veinticuatro años, y él, el doble. Era muy hermosa, morena, de ojos azules, grandes y vivos, y cabello casi azabache; alta, bien formada y prácticamente robusta: una mujer bien criada, valiente y ambiciosa de la que hemos de reconocer que concedía mucha importancia al hecho de convertirse en esposa de un lord. Aunque nuestra historia se va a ocupar mucho de sus sufrimientos, el relato de sus días de recién casada va a ser muy corto. Lo que más nos interesa es su lucha de años posteriores, así que los lectores no tienen que preocuparse porque les vaya a ofrecer una larga descripción de Josephine Murray tal y como era cuando se convirtió en la condesa Lovel. Espero que el agravio que padeció se considere digno de compasión y compense al menos en parte los motivos innobles por los que contrajo matrimonio.

El conde encontró a su futura esposa cuando llevaba un año viviendo prácticamente en soledad. No se relacionaba con sus vecinos de clase acomodada del Distrito de los Lagos. Allí su finca era pequeña, y su reputación la de ser malvado. Era un conde inglés, y por tanto conocido en cierto modo por los que conocen a todos los condes, pero nunca se le veía en el Parlamento, sino que había pasado la mayor parte de su edad adulta en el extranjero y había vendido las fincas que poseía en otros condados, con lo que había usado hectáreas de las que podía disponer por no estar limitadas por vínculos hereditarios para aumentar su riqueza, pero era ésa una riqueza de un tipo mucho menos aceptable para el aristócrata inglés en general que la que procede directamente del rendimiento de las tierras. Lovel Grange era la única posesión que le quedaba en Inglaterra; en Londres siempre se alojaba en un hotel. Nunca recibía y nunca aceptaba la hospitalidad de nadie. Se sabía que era muy rico, y se decía que estaba loco. Ése era el hombre con el que Josephine Murray decidió casarse porque era conde.

Él la encontró cerca de Keswick, donde ella vivía con su padre –todo un caballero, pues el capitán Murray descendía de los Murray de toda la vida– en una bonita casita a orillas de Derwentwater3, y de allí se la llevó a Lovel Grange. Ella no aportó ni un penique de dote, como tampoco se firmó ningún acuerdo matrimonial previo que la beneficiase. Su padre, por entonces ya bastante mayor, puso algunas leves objeciones a eso, pero al final prevaleció la ambición de la hija y se celebró el matrimonio. La hermosa joven fue llevada a Lovel Grange en su condición de esposa. No es necesario que relatemos todos los esfuerzos que había hecho el conde para llevársela de casa de su padre sin que contara con honores nupciales, pero sí hemos de decir que él jamás había respetado a ninguna mujer que despertara su lujuria. Era la norma, o casi el credo de su vida, que la mujer fue creada para satisfacer el apetito del hombre, y que el hombre que no se apoderase del encanto que se le ofrecía sólo era un pobre infeliz. Había vivido de un modo que le había enseñado que los hombres que se consagraban a sus mujeres, del mismo modo que una mujer se consagra a su marido, no eran más que unos pobres idiotas patosos que carecían de la capacidad para conseguir el único propósito por el que valía la pena vivir. Las mujeres eran una presa para él, como lo es el zorro para el cazador y el salmón para el pescador. Pero había adquirido gran pericia en ese su deporte y podía dedicarse a ese tipo de caza haciendo uso de todas las artimañas que otorga la experiencia. Sabía mirar a una mujer como si estuviese viendo todo el cielo divino en sus ojos, y sabía escucharla como si en su voz oyese la música de las esferas. Además sabía susurrar palabras que, para muchas mujeres, eran como esa misma música de las esferas, y sabía perseverar, dejando de lado todos los demás placeres para dedicarse de pleno a esa única villanía concreta con una tenacidad que casi le aseguraba el triunfo de antemano. Sin embargo, con Josephine Murray sólo consiguió triunfar según los términos que le permitieron a ella salir con él de la iglesia convertida en la condesa Lovel.

Aún no llevaban seis meses casados cuando él le dijo que su matrimonio no era tal, y que ella no era más que su querida. Se trataba de un hombre de tanta audacia que no tenía ningún miedo a la ley y era inmune a cualquier amenaza o interferencia. Le aseguró que la amaba y que estaría encantado de que siguiera viviendo con él, pero no era su esposa, ni el hijo que esperaba podría ser el heredero de su título o reclamar nada de lo que poseía. De verdad la amaba, después de haber comprobado que no se hartaba de ella tras seis meses juntos. Se iba a volver a Italia, y le ofreció llevarla consigo, pero dijo que no podía consentir la farsa de que ella permaneciera en Lovel Grange diciendo ser la condesa Lovel. Si lo acompañaba a Palermo, donde tenía un castillo, y se quedaba con él en su yate, podría viajar de momento haciéndose pasar por su esposa. Pero que le quedara claro que no lo era. Sólo era su querida.

Por supuesto, ella fue corriendo a contárselo a su padre. Por supuesto, invocó a todos los Murray de dentro y fuera de Escocia. Por supuesto, hubo muchas amenazas, así como un duelo cerca de Londres en el que lord Lovel consintió que le disparasen dos veces, tras lo que afirmó que no creía que las circunstancias del caso requiriesen que le dispararan más. En medio de todo eso ella tuvo una hija y su padre murió, mientras todavía se le permitía que viviera en Lovel Grange. Pero ¿qué debía hacer? Según él, ya estaba casado con otra al contraer nupcias con ella, por lo que no era ni podía ser su mujer. ¿Debía denunciarlo por bigamia, con lo que estaría reconociendo que no era su mujer y que su hija era ilegítima? Por las pruebas que consiguió reunir, parecía que la italiana con la que el conde se había casado años atrás había muerto antes de que la desposara a ella. Sin embargo, el conde afirmó que la condesa, la auténtica condesa, no había pagado su deuda con la naturaleza hasta unos meses después de la pequeña ceremonia nupcial que había tenido lugar en la iglesia de Applethwaite. En un momento de debilidad Josephine se tiró a sus pies y le pidió que repitiesen la ceremonia. Él se agachó sobre ella, la besó y sonrió. «Mi preciosa niña –dijo–, ¿a santo de qué iba yo a hacer eso?» Nunca la volvió a besar.

¿Qué debía hacer ella? Antes de que se hubiera decidido a nada, él ya estaba rumbo a Palermo en su yate, en el que sin duda no navegaba solo. ¿Qué debía hacer? Le había dejado una renta, suficiente para la querida repudiada de un conde, de unos cuantos cientos de libras al año con la condición de que se marchara discretamente de Lovel Grange, dejara de llamarse condesa y se fuera con su niña adonde le viniera en gana. Por él, como si se iba a cualquier antro de pecado de Londres. ¿Qué debía hacer? Le parecía increíble que semejante agravio le ocurriese a ella y que él la abandonara y quedase libre de castigo, a menos que se decidiese a reconocer la bajeza de su propia situación denunciándolo por bigamia. Los Murray no se mostraron muy generosos a la hora de socorrerla, ya que mucho habían culpado a su anciano padre por entregarla a alguien de quien todo el mundo sólo sabía cosas malas. Un Murray le disparó dos tiros en su nombre, en respuesta a los cuales el conde disparó al aire, pero, más allá de eso, no había nada que los Murray pudiesen hacer por ella. La propia Josephine se mostraba altiva y orgullosa, embebida de la idea de que era de categoría social superior a la de cualquiera de los Murray con los que entró en contacto. ¿Qué debía hacer?

A los cinco años de que el conde la dejara y se dedicase a navegar por el mundo sin que ella ni supiera por dónde, finalmente se decidió a denunciarlo por bigamia. Esos años había seguido viviendo en Lovel Grange con su hija y los tribunales le habían asignado una pensión alimenticia hasta que se resolviera su causa; sin embargo, le fue muy difícil hacerse con parte de esa pensión, y totalmente imposible hacerse con la totalidad de ella. Y entonces sucedió que se endeudó con abogados y tenderos, y se ganó mala fama por afirmar que todo lo que se le reclamaba debería legalmente reclamársele al mismo hombre al que estaba a punto de demandar por no ser en realidad su esposa. Y así continuó todo hasta que se le hizo totalmente imposible seguir en Lovel Grange.

En aquellos días vivía en Keswick un tal Thomas Thwaite, sastre de profesión, que poco a poco fue volviéndose parte cada vez más activa en la denuncia de las injusticias que sufría lady Lovel. Era un hombre fuerte y tenaz que disponía de más medios de los habituales en alguien de su situación; un conocido radical en un condado en el que los radicales nunca han gozado de gran popularidad, y en el que hace cincuenta años eran mucho más escasos que ahora. Por entonces Keswick y sus alrededores empezaban a hacerse célebres por ser la morada de algunos poetas, de los que Thomas Thwaite conocía a Southey y a Wordsworth4. Era un hombre inteligente, íntegro e impulsivo que estaba satisfecho con su posición social y decía lo que pensaba. Era alto y muy robusto, de buen corazón y muy generoso, y odiaba al conde Lovel con todas sus fuerzas. En una ocasión en que ambos se encontraron después de que se conociesen las injurias que padecía la condesa, el sastre tiró al suelo al conde de un puñetazo. Eso ocurrió cuando el conde se disponía a marcharse de Lovel Grange para emprender su largo viaje, y después de que se hubiera despedido de su condesa, a la que ya no volvería a ver. Se puso en pie y se abalanzó sobre el sastre, pero los separaron y el conde consideró que sería mejor que siguiera con lo suyo. No hizo nada con respecto al golpe, tras lo que pasarían muchos años antes de que volviese a Cumberland.

Se hizo imposible que la condesa y su hija, a la que solían llamar la pequeña lady Anna, continuaran en Lovel Grange, así que se trasladaron temporalmente a la casa de Keswick del señor Thwaite. Por entonces la condesa tenía deudas, y ya se habían presentado demandas sobre la viabilidad de obtener el pago de esas deudas de la finca del marido. Y en cuanto se determinó que se iniciara la acción judicial por bigamia, la confusión a ese respecto fue a más. La condesa dejó de llamarse condesa, ya que ciertamente no lo sería de conseguir demostrar que el conde era culpable. Y de ser culpable de bigamia, la sentencia por la que se le había asignado la pensión alimenticia quedaría invalidada. Si ganaba, sería una mujer soltera, sin un penique y con una hija sin padre y de clase baja, y él, por lo que parecía, estaría fuera del alcance de la ley y no recibiría castigo. Sin embargo, lo cierto era que su amigo el sastre y ella no buscaban ganar ese pleito. Ni ella ni los que la rodeaban creían que de verdad el conde hubiera cometido semejante delito, pero si lo absolvían, entonces la reclamación de ella de ser llamada lady Lovel y disfrutar de las prerrogativas de su título quedaría corroborada. Aun así, en esa época pasó a presentarse como señora Murray, y a la pequeña lady Anna la llamaban Anna Murray.

Contribuyó a empeorar su caso el que las simpatías de la opinión pública de lugares lejanos del país –de Londres, de condados del sur e incluso de una parte de la alta burguesía de Cumberland y Westmoreland– no estuvieran con ella. Se había casado sin tomar las debidas precauciones. Algunos hombres decían, y algunas mujeres repetían, que ella sabía de la existencia de la anterior esposa al casarse con el conde. Se había endeudado para luego desentenderse de sus deudas. Ahora vivía en la casa de un sastre de ideología radical y clase baja que había atacado al hombre al que ella llamaba su marido, y además vivía allí con su nombre de soltera. Se contaron chismes de ella que eran totalmente falsos, como el de que bebía. Había otros que tenían su pizca de verdad, como que era violenta, porfiada y vengativa. Si hubieran dicho de ella que su obsesión era reivindicar los derechos de su hija per fas aut nefas, por las buenas o por las malas; que se hiciera justicia con su hija por muchas injusticias que se cometieran contra ella u otros, entonces habrían dicho la verdad.

La causa se prolongó lenta e interminablemente, de manera que la pequeña Anne Murray ya tenía nueve años cuando al fin el conde fue absuelto de la acusación. Todo ese tiempo él había estado ausente. Aunque hubiese existido la voluntad de que se presentase ante el tribunal, la ley no habría podido hacer nada para conseguirlo. Pero no existía esa voluntad. Era imposible demostrar ese matrimonio anterior, que había tenido lugar en Sicilia; o, si no era imposible, cuando menos no se contaba con las pruebas adecuadas. En realidad no se quería contar con esas pruebas. Los abogados del conde se abstuvieron, en la medida en que les fue posible, de dar ningún paso en ese sentido. Se gastaron todo el dinero que hizo falta, de manera que fue el de más prestigio de entonces el que lo defendió. Al hacerlo, éste afirmó que no le competía el trato que hubiera podido dar el conde a la dama que había pasado a llamarse señora Murray. Él no sabía nada de las circunstancias de esa relación ni iba a ir más allá de sus competencias. Estaba allí para defender al conde Lovel de una acusación de bigamia. Y lo hizo muy bien y el conde fue absuelto. Entonces el abogado de ella dijo al tribunal que su cliente volvería a llamarse lady Lovel.

Sin embargo, no fue tan fácil convencer a otros para que la llamaran lady Lovel.

Y ahora no sólo ella tenía muchas dificultades económicas, sino también el sastre. Aun así, Thomas Thwaite no cejó en ningún momento en el empeño de reivindicar la posición de la mujer a la que había decidido socorrer, con lo que la batalla se prolongó otro periodo aún más largo de ocho años. Se prolongó muy lentamente, como acostumbran a hacer ese tipo de batallas, y sin que consiguieran gran cosa. El mundo en general no se creía que la mujer que volvía a llamarse condesa Lovel tuviera derecho a llevar ese nombre. Incluso los Murray, su familia –o hasta donde verdaderamente eran su familia–, llegaron a dudar de su reivindicación. Si era condesa, ¿por qué se había arrojado en brazos de un sastre? ¿Por qué dejaba que su hija jugara con el hijo del sastre si, de verdad, esa hija tenía derecho a llamarse lady Anna? ¿Por qué, por encima de todo, permitía que se relacionara a lady Anna con Daniel Thwaite, el hijo del sastre, como en efecto ocurría?

Esos ocho tediosos años, lady Lovel –pues así la llamaremos– vivía en una casita a kilómetro y medio de Keswick, en el camino a Grassmere y Ambleside, cuyo alquiler pagaba trimestralmente. Seguía recibiendo una manutención que, no obstante, le llegaba a cuentagotas y con afirmaciones de que era imposible reunir la moderada cantidad que le había sido concedida. Y al final resultó que ni ella misma sabía exactamente qué era lo que quería conseguir con su lucha. Quería, por supuesto, que todo el mundo reconociese que era la condesa Lovel y que su hija era lady Anna, pero no se podía hacer que todo el mundo reconociese eso por imposición judicial, como tampoco podía la ley obligar a su marido a que volviese a casa y cohabitara con ella, ni siquiera para que llevasen la vida como el perro y el gato que debían de haber tenido previamente. Lo único que podía exigir eran sus derechos económicos, pero le resultó imposible encontrar a nadie que le dijera cuáles eran sus derechos económicos. Al final parecía que lo único que podía reclamar era no acabar en el asilo de pobres. No obstante, el sastre siguió siéndole leal y le juró que, pese a todo, terminarían reconociéndola como la verdadera condesa Lovel.

Y entonces de pronto se enteró un día de que el conde había vuelto a Lovel Grange y vivía allí con una desconocida.

1Lady Anna se publicó en 1874, pero Trollope sitúa este principio seis décadas antes, en el periodo de la Regencia previo a la era victoriana (para que el conde resulte más creíble como aristócrata libertino tan característico de esa época), y luego el grueso de la acción en la década de 1830.

2 Es la zona del Distrito de los Lagos, en el noroeste de Inglaterra, famosa por sus hermosos paisajes y también por estar relacionada con algunos de los principales poetas románticos ingleses de principios del siglo XIX.

3 Uno de los lagos de esa región.

4 Robert Southey y William Wordsworth, dos de los principales poetas románticos ingleses, vivieron en el Distrito de los Lagos (Southey en Keswick y Wordsworth en Grasmere). Otro de los grandes poetas románticos, Samuel Coleridge, también se mudó a Keswick.

2. El testamento del conde

En Keswick no se sabía en absoluto que fuese a volver el viejo lord –pues el conde ya era un hombre mayor de más de sesenta años y ciertamente con las mismas señales de decrepitud que algunos aún soportan a los ochenta–. Sin duda la vida que había llevado tenía sus encantos, pero no era de las que permiten un ocaso saludable y feliz. Los hombres que hacen de las mujeres sus presas terminan siendo presas de sí mismos. Pero ahí estaba, de regreso en Lovel Grange, sin que nadie supiera por qué había ido, ni desde dónde ni cómo. En esos días, hace unos cuarenta años, no había camino por el que se pudiera llegar en coche a Lovel Grange salvo por el que atravesaba Keswick. Y atravesó Keswick en mitad de la noche con los caballos de postas que había cogido en Grassmere, de manera que nadie de la ciudad los viera a él o a su acompañante. Sin embargo, pronto se supo que estaba allí, y también que tenía una acompañante. Durante meses residió de ese modo, sin que lo viera nadie a excepción del servicio doméstico. Corrieron rumores sobre su comportamiento y por todo el condado se dijo que el conde Lovel era un maníaco. Aun así, como tenía pleno control de su finca, hacía lo que se le antojaba.

En cuanto se supo que había vuelto, le presentaron una reclamación tras otra por el dinero que debía a cuenta de su mujer, siendo el más enérgico de los acreedores Thomas Thwaite, el sastre. Fue el más enérgico e implacable de ellos, pero no por enemistad con su vieja amiga la condesa, sino por la firme decisión de hacer que el lord pagara el único precio por su maldad que se podía obtener de él. Y si lograban que el conde pagase las reclamaciones que le exigían los acreedores de su mujer, entonces la ley habría refrendado que sí era su mujer. El conde no contestó a ninguna carta dirigida a él, ni nadie que fue a la casa consiguió hablar o ni siquiera ver a su noble propietario. El administrador de Lovel Grange remitía a todos los que allí iban a los abogados londinenses del señor, los cuales se limitaban a repetir la acusación de que la dama en cuestión no era la mujer del lord. Finalmente llegó la noticia de que se iba a llevar a cabo una investigación para determinar el estado de la salud física y mental del conde en nombre de Frederic Lovel, el pariente que era heredero del título. Fuera como fuese la cuestión del matrimonio del conde con Josephine Murray, Frederic Lovel, que no conocía a su prima lejana, debía ser el nuevo conde. De eso no había duda, por lo que se tenían que llevar a cabo nuevas pesquisas. Sin embargo, tal vez a los intereses del joven heredero les afectara más la cuestión del matrimonio que otros asuntos familiares. Lovel Grange y las pocas granjas de montaña que pertenecían a esa finca de Cumberland debían ser suyas, y que el desquiciado conde hiciera el daño que quisiera a las que llevaban su nombre; no obstante, la mayor parte de la heredad y la fortuna de los Lovel, las grandes riquezas que habían permitido a ese poderoso lord vivir como una bestia de presa entre sus semejantes, estaban totalmente a su disposición. Y ciertamente tenía una hija, lady Anna, que lo heredaría todo en el caso de que él muriese intestado y se demostrara el matrimonio. El joven heredero y los más cercanos a él no se creían en absoluto lo del matrimonio, como era normal. Nunca habían visto a esa que ahora se hacía llamar condesa, pero que durante unos años tras el nacimiento de su hija había pasado a llamarse señora Murray; de la que su propia familia se había desentendido y que se había ido a vivir con un sastre de provincias. Con el paso de los años el recuerdo de lo que de verdad había ocurrido en la iglesia de Applethwaite se había vuelto muy vago, y aunque el lector sabe que ese matrimonio se podía probar fácilmente –que no habría sido nada difícil demostrarlo de ser ésa la única dificultad–, el joven heredero y los lejanos Lovel no estaban nada convencidos. Como iba en contra de sus intereses, estaban decididos a no creérselo. En cualquier caso, el conde podría dejar su fortuna a algún desconocido, como probablemente fuese a hacer. Jamás había prestado en modo alguno la menor atención a su heredero. No se interesaba por nadie que llevara su nombre. Esos vínculos que llamamos amor, y que juzgamos respetables y consideramos felices porque tienen que ver con el matrimonio y el parentesco por consanguinidad, como establecen todas las leyes desde los tiempos de Moisés, a él le eran odiosos y ridículos, ya que todas las obligaciones le desagradaban –así como todas las leyes, salvo las que le garantizaban que pudiese hacer uso de su dinero–. Pero ahora se planteó la gran cuestión de si estaba loco o cuerdo. Enseguida se rumoreó que se disponía a huir del país para volverse a Sicilia. A continuación, se anunció que había muerto.

Y sí, había muerto, a los sesenta y siete años en brazos de la mujer que había llevado consigo allí. Su malvada carrera tocó a su fin y su alma se fue a llevar la vida venidera que le hubiese deparado la vida que en ésta había llevado. Enterraron su cadáver en el cementerio de Applethwaite, en el rincón más apartado del largo e irregular valle en que se encuentra la parroquia a la que pertenece Lovel Grange. No hubo un solo doliente ante su tumba, aunque el joven lord sí estuvo, por derecho propio, si bien ni siquiera se dignó a ponerse una banda negra de luto en el sombrero. La mujer permaneció encerrada en su habitación, lo que supuso una dificultad para el joven lord y su abogado, ya que no era cuestión de que le dijeran a esa extranjera que hiciese el equipaje y se marchara antes de que los restos de su difunto... de su difunto amante reposaran en la tumba. Únicamente le indicaron que en determinada fecha, menos de una semana después del funeral, ya no tolerarían su presencia en la casa. Al oír eso, ella se volvió iracunda hacia el abogado, que había intentado hacerle entender esa concesión en francés chapurreado, pero por única respuesta se limitó a comentarle con desdén a su doncella algo en italiano.

Entonces se dio lectura al testamento en presencia del joven conde, pues había testamento. El difunto lord dejaba en una línea todo lo que poseía a su queridísima amiga la signorina Camilla Spondi, dejando bien claro y con todo detalle que Camilla Spondi era la dama italiana que residía con él en Lovel Grange en el momento de hacer testamento. No hacía mención alguna a su heredero, el que ahora había pasado a ser el conde Lovel. Sin embargo, había otras dos cláusulas en el testamento. Una era un apéndice en el que se detallaban las posesiones que dejaba a Camilla Spondi; la otra, una declaración llena de divagaciones en la que el firmante de esas últimas voluntades reconocía que Anna Murray era su hija ilegítima; que la madre de Anna Murray nunca había sido la esposa legítima del testador, ya que su esposa ante la ley, la verdadera condesa Lovel, a la que en documento aparte dejaba lo que consideraba adecuado, seguía viva en Sicilia en el momento de redactar ese testamento; y que en otro previo, luego destruido, había incluido a Anna Murray, pero había revocado lo que le legaba como consecuencia del trato que había recibido a manos de Josephine Murray y sus amigos. Los que se creyeron las declaraciones hechas en ese documento afirmaron que Anna había quedado privada de su herencia por el puñetazo que el sastre había propinado al conde.

A Camilla Spondi se la puso al tanto del contenido del testamento del conde hasta donde le incumbía a ella, pero también le dijeron que no recibiría nada de la fortuna del difunto hasta que los tribunales decidieran si estaba en su sano juicio al firmar el documento. No obstante, le entregaron una cantidad de dinero con la condición de que se marchase de inmediato, y se marchó. Así pues, ya no vamos a tener que ocuparnos mucho más de ella. Hemos de hacer alguna mención más a su causa y su reclamación, pero dentro de unas cuantas páginas desaparecerá por completo de nuestra historia.

También se envió una copia del testamento a los abogados que hasta ese momento se encargaban de los intereses de la condesa repudiada, con la indicación de que forzosamente tenía que dejar de recibir la asignación que se le concedía. Si consideraba que debía presentar alguna otra demanda, tendría que demostrar la validez de su matrimonio; y le explicaron, probablemente sin mucha verdad legal ni precisión, que esa prueba tendría que incluir la refutación de lo que el conde había afirmado en su testamento. Como la intención del heredero era anular ese testamento, esa garantía fue, por no decir otra cosa, falsa. Pero todo se había vuelto tan confuso que no se podía esperar que los abogados actuasen de forma sincera.

El joven conde heredó sin problemas el título y la pequeña finca de Lovel Grange. La italiana era prima facie la heredera de todo lo demás, excepto de la parte de la gran cantidad de bienes personales que la viuda pudiese reclamar en su condición de viuda, en el caso de que pudiera demostrar que primero había sido esposa. Sin embargo, si el testamento no fuese válido, la italiana no recibiría nada. En ese caso, todo sería para el heredero varón de no ser legal el matrimonio, pero no recibiría nada de sí serlo. De ser legal el matrimonio, lady Anna se quedaría con todo, salvo la parte que por derecho reclamase su madre, la viuda. Así pues, a la italiana y el joven lord les unía un interés común contra la madre y la hija por lo que respectaba al matrimonio, y al joven lord y a la madre y la hija les unía un interés común contra la italiana por lo que respectaba al testamento; pero el joven lord debía actuar por su cuenta tanto contra la italiana como contra la madre y la hija, a las que sus allegados y él consideraban unas estafadoras e impostoras. A él le correspondía conseguir anular la parte del testamento que se refería a la italiana y luego soportar el ataque de la presunta esposa.

Muy poco después de la muerte del anciano conde se ofreció un acuerdo doble en nombre del joven lord. La cantidad de dinero en juego era inmensa. ¿Aceptaba la italiana diez mil libras y volverse a Italia renunciando a cualquier otra reclamación; y estaba dispuesta la presunta condesa a renunciar al título, reconocer que su hija era ilegítima y desaparecer con otras diez mil libras, o con veinte mil, como enseguida insinuaron los caballeros que actuaban en nombre del conde? Era una propuesta un tanto complicada, ya que sería un acuerdo excelente de llegar a él con ambas mujeres, pero que de poco serviría de llegar a él con una sola. Ciertamente el joven conde no se podía permitir comprar a la italiana por diez mil libras si el resultado sólo iba a ser que pondría toda la fortuna del difunto lord en manos de su hija y de la madre de ésta.

La italiana aceptó. Afirmó con una energía muy propia de su país que, aunque su querido y difunto amigo no había estado jamás loco, ella no sabía nada de leyes inglesas y muy poco de dinero inglés. Dijo que cogía las diez mil libras después de que le calcularan cuánto era eso en liras. Como era una cantidad enorme, aceptaba la oferta. Sin embargo, cuando a la condesa le nombró y explicó la propuesta su viejo amigo, Thomas Thwaite, que ahora estaba empobrecido por habérselo gastado todo defendiendo la causa de ella, la rechazó con un desdén y resentimiento en el que casi incluyó al anciano amigo que se la había comunicado.

–¿Para eso llevo luchando tanto? –dijo ella.

–En parte para eso –contestó él.

–No, señor Thwaite, no es para eso en absoluto, sino para que se reconozca el linaje y el nombre de mi hija.

–Y se reconocerá el linaje y el nombre de su hija –dijo el sastre, en cuyo interior no había nada vil–. Será lady Anna, y su madre será la condesa Lovel.

Por entonces la condesa tendría que haberle pagado al sastre de sus bienes, en el caso de haberlos tenido, las cinco o seis mil libras que le debía, por lo que con el acuerdo que le ofrecían podría haberle devuelto hasta el último chelín y aún quedarle una considerable renta de la que vivir madre e hija.

–Lo que es por mí, poco me importa lo que pase –dijo la madre cogiéndole al sastre una mano y besándosela–. Pero mi hija es lady Anna, y no me atrevo a tirar sus derechos por la borda.

Esa escena tuvo lugar en la casita de Cumberland, tras lo que de inmediato el sastre fue a Londres a comunicar la decisión de la condesa, como él siempre la llamaba.

Entonces los abogados se pusieron manos a la obra. Como no podía realizarse el acuerdo doble, el individual no tenía razón de ser. La italiana despotricó, dio patadas en el suelo y juró que el medio millón de liras sería suyo. Sin embargo, claro está, los abogados del joven conde no se habían comprometido a nada que le diera a ella derecho a reclamar el dinero, así que no le hicieron caso. Como era de esperar, la opinión pública se puso de parte del joven conde. Todos los ingleses e inglesas estaban con él contra la italiana. Les horrorizaba pensar que un antiguo título inglés se viese privado de lo que era suyo para que una ramera italiana gozara de riquezas incalculables. La mayoría de hombres eran de la opinión, y así lo afirmaron enérgicamente todas las mujeres, de que cualquier señal de locura –la que fuera, por muy insignificante que pareciese– debería bastar frente a la reclamación de esa mujer. ¿No probaba el que el conde hubiera hecho ese testamento de por sí que estaba loco? No fueron pocos los que dijeron que no hacían falta más pruebas. Sin embargo, nuestras leyes son las mismas para una ramera italiana que para una viuda inglesa, e incluso puede darse el caso de que en sus sutilezas sean más benévolas con la primera que con la segunda. De todos modos, el conde estaba loco y la ley refrendó que lo estaba al hacer testamento, con lo que la italiana se marchó iracunda y desapareció para siempre.

Una vez vencida la italiana, la batalla pasó a librarse única y abiertamente entre el joven conde y la pretendiente a condesa. Se hizo una solicitud en nombre de ella para recibir fondos de la finca con los que sufragar y poder demostrar su reclamación, que se le concedieron en cantidad limitada. El difunto conde había llevado tal vida que se planteó que el dinero con el que pagar el coste de todos los litigios que resultasen de sus fechorías debería salir de sus propiedades; pero la condesa necesitaba dinero en metálico de inmediato para la provisión que tuviera que hacer a su agente, y era muy difícil que eso lo fuera a conseguir. Para entonces las simpatías de la opinión pública estaban casi por entero con el joven conde. Por más que reconocían que el difunto lord estaba loco, y había sido motivo de regocijo que la italiana se hubiera tenido que marchar para siempre entre alaridos y sin un penique a causa de la locura del anciano, sin embargo también creían que éste había escrito la verdad al afirmar que el matrimonio no había sido legítimo. Era mejor para el mundo inglés que el joven conde fuese rico y estuviera en condiciones de cumplir con su posición social, de casarse con la hija de un duque y de continuar la gloria de la aristocracia inglesa, que hacer condesa a una mujer de mala reputación y conceder decenas de miles de libras a su hija, de la que ya se decía que estaba enamorada del hijo de un sastre. No había nada más conmovedor, nada que con toda probabilidad más despertase la compasión de todos, que el modo en que Josephine Murray había sido llevada al altar para luego enterarse de mala manera de boca del hombre que la tendría que haber protegido de cualquier rigurosa inclemencia que la había engañado y no era su mujer. Como dijimos antes, no había maltrato que cualquier mujer hubiera jamás sufrido más proclive a provocar compasión y una decidida ayuda. Sin embargo, habían transcurrido diecinueve años desde aquello, y los hechos se habían perdido en el olvido. Un amigo decidido seguía teniendo, o más bien dos: el sastre y su hijo Daniel, pero, por lo demás, lo que la opinión pública creía iba en contra de la condesa, sin que nadie que fuese alguien en el mundo estuviese dispuesto a concederle ese título. Llegaron a hacerse apuestas, dos y tres a uno contra ella, y todo el mundo siguió pensando que era una farsante. El nuevo conde se había llevado toda la gloria de su victoria sobre su primera contrincante y las fuertes fanfarronadas de sus engreídos abogados contribuyeron a fortalecer su causa.

Sin embargo, los abogados fanfarrones también pueden ser abogados sensatos, por lo que volvieron a plantear la cuestión de llegar a un acuerdo. Si la dama aceptaba treinta mil libras y desaparecía, el dinero sería suyo libre de deducciones y además le pagarían todos los gastos. Era una cantidad muy generosa a decir de todos, pero inferior a la renta anual que estaba en juego. Ella la rechazó con desdén. De haberla cuadruplicado, la habría rechazado con el mismo desdén. Los abogados fanfarrones siguieron igual de seguros de sí mismos, pero... Aunque nunca lo reconocían de palabra, tenían sus dudas, así que ¿y si las partes enfrentadas unían fuerzas, le reconocían a la condesa el título, a lady Anna la herencia y el conde y lady Anna se unían en santo matrimonio? ¿No sería una buena solución con tal de evitar males mayores?

3. Lady Anna

La idea de ese nuevo acuerdo, de eso que era más que un mero acuerdo, de ese reconocimiento a medias de su debilidad, fue del señor Flick, del bufete Norton y Flick, que eran los abogados contratados para demostrar los derechos del conde. Cuando el señor Flick se lo comentó a sir William Patterson, el gran letrado que era por entonces adjunto del Fiscal General y fiscal-jefe en el caso de lord Lovel, sir William Patterson quedó horrorizado y consternado. Él pretendía hacer picadillo a la condesa. Se decía de él que quería interrogarla hasta que se echase a temblar, renunciara a su reclamación y casi terminase en la tumba. Ciertamente sir William pensaba que era una impostora que no se había creído con derecho a llevar el título de condesa ni en el momento de empezar a usarlo.

–Lamentaría mucho tener que llegar a pensar que algo de esa índole es conveniente, señor Flick.

–Aseguraría la fortuna para la familia –contestó éste.

–¿Y qué pasa con nuestra amiga, la condesa?

–Déjela que se llame condesa Lovel si quiere, sir William. Eso no va a hacerle daño a nadie. No hay duda de que su matrimonio fue legal.

–Podemos probar por medio de Grogram que el conde le dijo que ya estaba casado y su mujer seguía viva –repuso sir William.

Grogram era el viejo mayordomo que había estado treinta años al servicio del conde.

–Sí, supongo que podemos, sir William, pero... Lo que está muy claro es que nunca conseguiremos que la otra mujer venga aquí y se enfrente a un jurado inglés. De nada sirve que lo neguemos. El caballero al que hemos enviado a verla duda de ella por completo. Es cierto que hubo un matrimonio, pero no cree que esa mujer sea la condesa. Eran dos hermanas, y ésta podría ser la otra.

Aunque de nuevo sir William quedó muy consternado, no tardó en recuperarse. Había tanto en juego que cabía la posibilidad de que el caballero que habían enviado a Italia hubiera recibido insinuaciones de la otra parte que le llevasen a creer en esa suplantación de identidad. Sir William era de la opinión de que debía ser el propio señor Flick el que fuese a Sicilia. Hasta podía ser que él, sir William, adjunto del Fiscal General de Su Majestad, hiciese el viaje en persona. No estaba dispuesto a ceder en absoluto.

–Según tengo entendido, la chica deja bastante que desear –comentó al señor Flick.

–Yo no tengo tan mala impresión de ella –contestó el otro.

–Pero ¿es verdaderamente una dama, o algo que se le parezca?

–Por lo visto es muy hermosa.

–Sí, supongo, como lo fue su madre antes que ella. Nunca vi una mujer tan atractiva como nuestra amiga la condesa a su edad. Pero no puedo recomendar al joven lord que se case con una chica mala y de clase inferior, una hija ilegítima que afirma ser su prima, y basar mi propuesta únicamente en que es muy guapa.

–¡Estamos hablando de treinta y cinco mil libras al año, sir William! –adujo el abogado.

–Que espero que podamos conseguir para nuestro cliente sin tener que pagarlas demasiado caras.

Habían supuesto que conseguirían llevar a Inglaterra a la verdadera condesa, a la primera, a la dama italiana con quien se había casado el conde muchos años atrás, con pruebas documentales debidamente certificadas en el bolsillo que demostrasen que ella era la vigente condesa y que cualquier otra era una impostora o bien una pobre inocentona embaucada. Ciertamente el anterior conde había afirmado, al informar a Josephine Murray de que no estaban casados, que su verdadera mujer había muerto en el transcurso de los pocos meses posteriores a su falso matrimonio, pero, como reconocían todas las partes, el conde era un villano mentiroso. No formaba parte de las obligaciones del joven conde, ni de los que actuaban en su nombre, defender la reputación del difunto conde. No era necesario para nadie lavar su imagen, ni siquiera aunque quedase más parduzca que blanca. Ya nadie tenía el menor interés en justificar sus canalladas. No obstante, si se podía demostrar que se había casado con esa señora en Italia –de lo cual no había la menor duda– y que ella seguía viva, o que por lo menos lo estaba al tener lugar el segundo matrimonio, entonces lady Anna no podría heredar todo lo que habían conseguido rescatar de las garras de la amante italiana. Sin embargo, parecía que no había forma de hacer que la primera esposa, si es que vivía, fuese a Inglaterra. Al final el señor Flick terminó yendo él mismo a Sicilia y, al regresar, insistió a sir William que deberían aconsejar a lord Lovel que se casase con lady Anna.

En esa misma época la condesa y su hija se mudaron de Keswick a Londres, donde vivían en un alojamiento muy humilde de una pequeña bocacalle de New Road, cerca de la taberna Yorkshire Stingo. Thomas Thwaite las acompañó desde Cumberland, pero las habitaciones las había alquilado para ellas su hijo, Daniel Thwaite, que era por entonces oficial de un sastre de cierto renombre que tenía su negocio en Wigmore Street; y resultó que él, Daniel Thwaite, tenía un cuarto en la misma casa en que se alojaban la condesa y su hija. No fue una disposición muy acertada, ya que no tardó en extenderse el rumor de que lady Anna sentía debilidad por el joven sastre. Pero ¿cómo no iba a sentir debilidad tanto por el padre como por el hijo, sabiendo como sabía que sólo ellos apoyaban su causa y la de su madre? En cuanto a la condesa, tal vez fuera la única de todos los que tenían algún interés en la causa de su hija que no había oído ni una palabra de las insinuaciones contra ésta. Para ella Thomas y Daniel Thwaite eran unos queridos amigos a los que devolver con creces toda su ayuda era uno de sus principales sueños, en el caso de llegar alguna vez a disponer de los medios para hacerlo. No obstante, también era una mujer ambiciosa que tenía en gran concepto su categoría social e incluso el linaje de su propia familia, y que en todo momento se obstinaba en enseñar a su hija los deberes y privilegios de la fortuna y la nobleza. Pues la condesa jamás dudaba de que finalmente fuese a salir victoriosa. No se le pasó en ningún momento por la cabeza que su hija, lady Anna, pudiera arrojarse en brazos de Daniel Thwaite. Ni siquiera se había figurado que Daniel Thwaite pudiese aspirar a conseguir la mano de su hija. Y, sin embargo, eso era lo que todos los dependientes y dependientas de Keswick habían estado diciendo el último año, y esos rumores que hasta entonces habían estado restringidos a esa localidad y sus alrededores ahora ya se habían extendido por Londres, habida cuenta de que el caso se estaba convirtiendo en una de las causas célebres del momento y todo el mundo hablaba de la condesa y su hija. En ningún momento tuvo la condesa la menor sospecha hasta después de llegar a Londres, y cuando sí la tuvo no se trató de nada relacionado con el amor, sino con una familiaridad impropia entre los dos jóvenes que atribuyó al desconocimiento de su hija de la gran vida que la aguardaba.

–Querida –le dijo un día tras dejarlas Daniel Thwaite–, deberías mostrarte más recatada con ese joven.

–¿A qué se refiere, mamá? –preguntó su hija sonrojándose.

–A que sería mejor que lo llamases señor Thwaite.

–¡Pero si lo llamo Daniel desde que nací!

–Él siempre te llama lady Anna.

–Sí, mamá, a veces lo hace.

–Nunca lo he oído dirigirse a ti de ninguna otra forma –dijo la condesa casi indignada–. Otra cosa es lo que haga su padre, ya que es mayor y ha hecho tanto por nosotras.

–Y Daniel también, mamá; ha hecho lo mismo. Los dos lo han hecho todo por nosotras.

–Cierto, los dos siempre han sido muy buenos amigos, y que Dios me perdone si alguna vez me olvido de eso. Confío en que las dos vivamos para poder demostrarles que no nos olvidamos de ellos. Pero no es apropiado que tengas con él un trato íntimo como si fuerais de la misma posición. Tú no eres de su misma posición ni puedes serlo. Él nació para ser sastre, mientras que tú eres la hija y heredera de un conde.

Esas últimas palabras las dijo en un tono que casi resultó espantoso a lady Anna. Le habían hablado tanto de la posición y fortuna de su padre, una posición y fortuna que siempre le habían dicho que serían suyas, pero que todavía no le habían llegado y que sólo habían sido una continua fuente de preocupaciones para ella y un carga que aplastaba su joven vida, que prácticamente había llegado a odiar el título y su derecho a él. Por supuesto, formaba parte de la religión de su vida el convencimiento de que su madre se había casado debidamente con su padre. No le cabía la menor duda de que así había sido. Sin embargo, la constante batalla por los derechos que le negaban, la asunción de una posición social que no podía conseguir, el uso de unos títulos que eran sencillamente ridículos de por sí en conjunción con la vida que se veía obligada a llevar, eran cosas que habían terminado por resultarle odiosas. Como carecía de la ambición que daba fuerzas a su madre, habría estado encantada de ser Anna Murray o Anna Lovel y tener el privilegio normal de una chica de poder amar a su enamorado, de serle posible llevar ese tipo de vida sencilla.

De persona era encantadora, menos alta y robusta que su madre, pero dotada de un rostro más dulce y tierno. Su cabello era menos oscuro, y sus ojos, ni azules ni vivos, pero aun así tenían brillo, dulzura y expresividad y cuando se llenaban de lágrimas casi podrían haber llegado a ablandar incluso a su padre. Era menos fuerte que su madre tanto de cuerpo como de mente, pero probablemente estuviese mejor hecha para hacer felices a un marido y a unos hijos. Era afectuosa, abnegada y femenina. De haberle hecho a ella ese ofrecimiento de llegar a un acuerdo a cambio de treinta, veinte o diez mil libras, lo habría aceptado de buen grado sin importarle mucho su nombre y menos aún su fama, con tal de poder llevar una vida feliz y tranquila y ser libre para pensar en su enamorado como lo hacían otras chicas. En su situación de entonces, ¿cómo iba a poder tener un amor feliz? Era nada menos que lady Anna Lovel, heredera de una fortuna ducal, y, sin embargo, vivía en un pequeño alojamiento de Wyndham Street, New Road. A diferencia de su madre, no creía que fuesen a llegar tiempos mejores. Su enemigo era un conde del que nadie dudaba, y que sin duda era el propietario de Lovel Grange, del que llevaba toda la vida oyendo hablar. ¿No sería mejor aceptar lo que el joven lord quisiera darles y quedarse tranquilas? Pero no se atrevía a manifestar esos pensamientos a su madre. Ésta la habría fulminado con la mirada.

–Le he contado al señor Thwaite lo que hemos estado hablando esta mañana –dijo la madre a la hija.

–¿Sobre su hijo?

–Sí, sobre su hijo.

–¡Pero, mamá!

–Era mi obligación.

–¿Y qué ha dicho?

–No le ha gustado, y así me lo ha expresado, pero ha reconocido que es verdad. Ha reconocido que su hijo no puede ser una amistad íntima adecuada para lady Anna Lovel.

–¿Y cómo nos habría ido sin él?

–Mal, sin duda, pero eso no es óbice para que no cumpla con su obligación ni nosotras con la nuestra. Nos está ayudando a luchar por lo que es nuestro, pero empañaría su generosidad si mancillase aquello que se esfuerza por devolvernos.

–¿Mancillase?

–Sí, mancillaría tu posición social si tú, lady Anna Lovel, te relacionaras con Daniel Thwaite como si fuese tu igual. Su padre lo entiende y va a hablar con él.

–Daniel se va a enfadar mucho, mamá.

–Entonces estará siendo muy poco razonable, y, Anna, que no te vuelva a oír llamarlo Daniel.

4. El sastre de Keswick

Thomas Thwaite se encontraba entonces en Londres por el asunto de la condesa, si bien no tenía ninguna intención de residir allí. Seguía teniendo tienda abierta en Keswick en la que seguía confeccionando levitas y pantalones para los pequeños terratenientes de Cumberland. No estaba en modo alguno en situación de poder jubilarse después de haberse gastado los ahorros de toda su vida en la causa de la condesa y su hija. Muchos le habían dicho que, de no haber golpeado al conde en ese patio de posada de Keswick mientras sacaban los caballos del carruaje en que el lord iba a partir, ese viejo y rico pecador habría dejado a su hija muy bien arreglada económicamente. Tal vez eso fuera así o tal vez no, pero el caso era que, de tanto decírselo, el celo y la generosidad del sastre aumentaron aún más. Enfrentarse a un conde, por mucho que fuera por el bien de una condesa, era una satisfacción para él; subsanar una injusticia, acabar con una crueldad y auxiliar a unas mujeres afligidas era lo que más lo enorgullecía, sobre todo cuando sus esfuerzos iban en contra de alguien de clase alta. Y era un hombre que se entregaba a fondo a lo que hacía, aunque eso le pudiera suponer la ruina. Despreciaba a los Murray, que para él deberían haber apoyado en todo momento a su prima lejana, y se regocijaba al pensar que el mundo terminaría diciendo que el sastre de Keswick se había portado mucho mejor y con mayor fidelidad que esos parientes escoceses de buena cuna y en comparación más ricos. Y los poetas de los Lagos, que por entonces todavía no se habían vuelto tories del todo1, le dieron la mano y lo elogiaron. Los derechos y agravios de la condesa se habían convertido en toda su vida. Aun así, como seguía teniendo su negocio en el norte, aunque venido un poco a menos, era necesario que regresase a Cumberland. Había oído que iban a hacer nuevos ofrecimientos para llegar a un acuerdo, pero no sabía que fueran a proponer que los primos lejanos se casasen. Cuando la condesa le mencionó lo de su hijo, él le estaba hablando de la necesidad de algún arreglo y recomendándoselo de ser posible. Que se dividiese el dinero con la condición de que reconocieran el matrimonio. No habría ninguna dificultad para hacerlo si el joven lord aceptaba, ya que se podía demostrar la validez de la unión a menos que apareciese alguien con pruebas obtenidas en Italia en sentido contrario. La legalidad de la ceremonia que había tenido lugar en la iglesia de Applethwaite era incontestable. Que dividieran el dinero y la condesa fuese la condesa Lovel y lady Anna fuese lady Anna a ojos de todo el mundo. El propio Thomas Thwaite parecía pensar que tal acuerdo sería de por sí toda la victoria que necesitaban.

–Pero ¿y si luego sobornan a la italiana para que vuelva aquí y presente de nuevo su reclamación? –dijo la condesa–. A menos que quede todo totalmente arreglado ahora, cuando yo me muera dirán que mi hija no tiene derecho al título.

El sastre contestó que haría más averiguaciones acerca de eso. Él se inclinaba a pensar que podían llegar a una solución definitiva, aunque ésta fuera el resultado de un acuerdo entre las partes enfrentadas.

Fue entonces cuando la condesa le habló de lo de su hijo y Thomas Thwaite la escuchó casi sin poder disimular su enojo. Luchar contra un conde por el bien de la esposa injuriada de aquél había sido muy satisfactorio, pero que ahora frenaran su lucha porque su hijo y él no eran dignos de relacionarse con la hija de esa esposa injuriada era muy amargo. Aun así, tenía sentido común y sabía que lo que la condesa le decía era cierto. De palabra lo reconoció, pero su rostro fue mucho más expresivo que sus palabras y mostró claramente su disgusto.

–No me refiero a usted –dijo la condesa poniéndole una mano en el brazo.

–En cualquier caso, Daniel es mucho mejor que yo –contestó el sastre–. Ha recibido una educación, cosa que yo no.

–Su hijo es una joya. No es a eso a lo que me refiero, y usted lo sabe.

–Sé muy bien a lo que se refiere, lady Lovel.

–No tengo ningún amigo tan bueno como usted, señor Thwaite, ni ninguno al que aprecie tanto. Y lo mismo me pasa con su hijo. No hay nada que yo no estuviera dispuesta a hacer por él o por usted; haría cualquier cosa, por ínfima que fuese, con mis propias manos. La gratitud que les debo no conoce límites. Pero mi hija es joven, y si la responsabilidad que suponen el título y la riqueza va a ser suya, lo correcto es que obre en consecuencia.

–¿Y no es consecuente que la vean hablando con... con un sastre?

–Vaya, si se lo va a tomar usted así...

–¿Y cómo quiere que me lo tome? Lo que digo es cierto, y lo que usted dice también lo es. Bien, hablaré con Daniel.

En cualquier caso, cuando la dejó, la condesa sabía muy bien que estaba enfadado con ella.

Y el anciano habló con su hijo, sentado con él en el cuarto que se encontraba encima del que ocupaba la condesa. Thomas Thwaite era un hombre fuerte, pero en ciertos aspectos su hijo lo era más. Como dijera su padre, había recibido una educación, o más bien una formación, y una formación produce la capacidad de pensar. Él ahondaba más en las cosas que su padre y se regía por motivos más amplios y mayores. Su padre había sido radical toda la vida; probablemente llegara a serlo por las enseñanzas que recibiese de joven, y si se mantenía incólume en sus creencias era por el odio a que alguien se pudiera considerar superior. Thwaite, padre, no soportaba que a un hombre se le atribuyese mayor valía que a otro sólo porque era más rico. Aceptaba la riqueza e incluso que era justo que existiera, habiendo sido él mismo durante buena parte de su vida un hombre rico dentro de su propio nivel; pero negaba esa supuesta valía, y para demostrar sus creencias alegaba la falta de ella de ciertos pecadores de posición elevada. La vida del conde Lovel era para él prueba evidente de la vileza de la aristocracia inglesa en general. Soñaba con una república en la que un sastre pudiera ser presidente o senador, o algo casi noble. Sin embargo, jamás había desarrollado ningún plan racional de gobierno para la humanidad, y de política pura sabía lo mismo que el oficial que daba puntadas en su mesa.

Daniel Thwaite, en cambio, era un hombre reflexivo y muy leído. La Utopía de More y la Oceana