4,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: EK-2 Militär

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

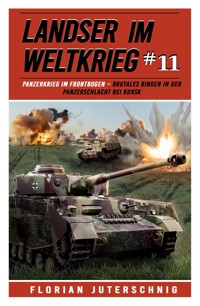

Fesselnde Landser-Geschichten in Romanheft-Länge! Der vorliegende Band „Panzerkrieg im Frontbogen” erzählt die Geschichte eines deutschen Panzersoldaten, der im Juli 1943 gegen die sowjetischen Linien bei Kursk anstürmt. Wehrmacht und Rote Armee haben dort jeweils mehrere tausend Panzer zusammengezogen – und so findet sich der Protagonist bald in der größten Panzerschlacht aller Zeiten wieder. Seien Sie hautnah dabei, wenn deutsche und sowjetische Panzer aufeinandertreffen … Über die Reihe „Landser im Weltkrieg“: „Landser im Weltkrieg“ erzählt fiktionale Geschichten vor historischem Hintergrund realer Schlachten und Ereignisse im Zweiten Weltkrieg. Im Zentrum stehen die Erlebnisse deutscher Landser fernab der großen Strategien am grünen Tisch.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Florian Juterschnig

Landser im Weltkrieg 11

Panzerkrieg im Frontbogen – Brutales Ringen in der Panzerschlacht bei Kursk

EK-2 Militär

Über die Reihe Landser im Weltkrieg

Jeder Band dieser Romanreihe erzählt eine fiktionale Geschichte, die vor dem Hintergrund realer Ereignisse und Schlachten im Zweiten Weltkrieg spielt. Im Zentrum der Geschichte steht das Schicksal deutscher Soldaten.

Wir lehnen Krieg und Gewalt ab. Kriege im Allgemeinen und der Zweite Weltkrieg im Besonderen haben unsägliches Leid über Millionen von Menschen gebracht.

Deutsche Soldaten beteiligten sich im Zweiten Weltkrieg an fürchterlichen Verbrechen. Deutsche Soldaten waren aber auch Opfer und Leittragende dieses Konfliktes. Längst nicht jeder ist als glühender Nationalsozialist und Anhänger des Hitler-Regimes in den Kampf gezogen – im Gegenteil hätten Millionen von Deutschen gerne auf die Entbehrungen, den Hunger, die Angst und die seelischen und körperlichen Wunden verzichtet. Sie wünschten sich ein »normales« Leben, einen zivilen Beruf, eine Familie, statt an den Kriegsfronten ums Überleben kämpfen zu müssen. Die Grenzerfahrung des Krieges war für die Erlebnisgeneration epochal und letztlich zog die Mehrheit ihre Motivation aus dem Glauben, durch ihren Einsatz Freunde, Familie und Heimat zu schützen.

Prof. Dr. Sönke Neitzel bescheinigt den deutschen Streitkräften in seinem Buch »Deutsche Krieger« einen bemerkenswerten Zusammenhalt, der bis zum Untergang 1945 weitgehend aufrechterhalten werden konnte. Anhänger des Regimes als auch politisch Indifferente und Gegner der NS-Politik wurden im Kampf zu Schicksalsgemeinschaften zusammengeschweißt. Genau diese Schicksalsgemeinschaften nimmt »Landser im Weltkrieg« in den Blick.

Bei den Romanen aus dieser Reihe handelt es sich um gut recherchierte Werke der Unterhaltungsliteratur, mit denen wir uns der Lebenswirklichkeit des Landsers an der Front annähern. Auf diese Weise gelingt es uns hoffentlich, die Weltkriegsgeneration besser zu verstehen und aus ihren Fehlern, aber auch aus ihrer Erfahrung zu lernen.

Nun wünschen wir Ihnen viel Lesevergnügen mit dem vorliegenden Werk.

Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel!

Liebe Leser, liebe Leserinnen,

zunächst möchten wir uns herzlich bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie dieses Buch erworben haben. Wir sind ein kleines Familienunternehmen aus Duisburg und freuen uns riesig über jeden einzelnen Verkauf!

Unser wichtigstes Anliegen ist es, Ihnen ein angenehmes Leseerlebnis zu bieten.

Damit uns dies gelingt, sind wir sehr an Ihrer Meinung interessiert. Haben Sie Anregungen für uns? Verbesserungsvorschläge? Kritik?

Schreiben Sie uns gerne: [email protected]

Nun wünschen wir Ihnen ein angenehmes Leseerlebnis!

Heiko und Jill von EK-2 Militär

Panzerkrieg im Frontbogen

13. März 1943, irgendwo bei Charkow

Ein eisiger Wind peitschte durch die winterliche Landschaft, als unser Panzer III mit rasender Fahrt durch den Schnee pflügte. Das dumpfe Grollen der Ketten und das Heulen des Windes vereinten sich zu einem symphonischen Lied der Mechanik, der Kriegsmechanik wohlgemerkt.

Auf dem eisigen Panzer saß ich zusammen mit einem Teil meines Zuges, unsere Gesichter von Schals und Mützen verhüllt, die uns vor der gnadenlosen Kälte schützen sollten, aber naturgemäß nicht wirklich taten.

In der Luft lag die Spannung des Durchbruchs des entscheidenden Moments, auf den wir nach den Aderlässen von Stalingrad so lange gewartet hatten. Wir hatten wieder einen bedeutenden Sieg errungen, eine Schlacht gewonnen. Es war wie früher. Ausgebrannte russische Tanks, soweit man sah und endlose Ketten gefangener Rotarmisten auf dem Marsch nach Westen. Die Kessel waren kleiner geworden, es waren nicht mehr ganz die glorreichen Jahre, aber dennoch: Es ging wieder vorwärts.

Die Landschaft flog an uns vorbei, ein verschwommener Wirbel aus Weiß und Grau, während der Panzer unaufhaltsam vorstürmte. Ich spürte die Vibrationen des Fahrzeugs unter meinen Füßen, den eiskalten Wind, der meine Wangen peitschte, und die Euphorie, die in der Luft hing. Um uns herum jubelten die Männer, ihre Stimmen waren allerdings vom Lärm der Maschine verschluckt. Doch inmitten des Sieges konnte ich die Schatten des Vergangenen nicht vergessen, die wie dunkle Wolken über unserem Triumph schwebten.

Meine Uniform war von Frost und Schlamm durchtränkt, Zeugen unzähliger Nächte in den Schützengräben und verzweifelter Rückzugsgefechte aus dem Kaukasus. Die Gesichter meiner Kameraden trugen die Narben der Anstrengung, aber auch der Hoffnung, dass dies alles nur bald vorbei sein würde und wir daheim bei unseren Liebsten sein würden. In unseren Augen spiegelte sich der Preis, den wir für diesen vermeintlichen Durchbruch gezahlt hatten. Wir wollten keinen Krieg mehr. Wir wollten nur ein rasches Ende und Frieden und die ersehnte Heimkehr zu unseren Liebsten. Und doch fühlten wir uns in der Pflicht und wussten, dass nur unser harter Einsatz hier ein Ende brachte. Es stimmte doch irgendwo: Totaler Krieg – kürzester Krieg.

Der Panzer-Treck zog weiter durch die winterliche Wildnis, vorbei an zerstörten Dörfern und gefrorenen Wäldern. Der Krieg hatte diese friedliche Landschaft in eine trügerische Kulisse des Chaos verwandelt, in der jeder Schritt ein Kampf war und jede Ruhepause von der Unsicherheit der nächsten Konfrontation überschattet wurde.

Während wir durch die eisige Weite preschten, konnte ich nicht vergessen, dass dieser Durchbruch nicht nur ein Sieg, sondern auch ein Vorstoß in das Unbekannte war. Die Fronten mochten sich verschoben haben, aber die Zukunft blieb unsicher, von den Gezeiten des Krieges und den Launen der Führung gelenkt.

Der Panzer verlangsamte schließlich seine rasante Fahrt und kam zum Stehen. Die Männer auf dem Kampfwagen, einschließlich mir, sprangen geschickt ab, unsere Stiefel knirschten im Schnee. Die Umgebung schien vorübergehend ruhig zu sein, doch zwei Jahre Russland hatten uns gelehrt, dass die Stille oft die Vorbotin des Sturms war.

Mein Blick wanderte über die verschneite Landschaft, als wir uns einem verlassenen Schützenloch näherten. Die Waffen waren bereit, die Finger schon am Abzug. Noch war es ja nicht vorbei.

Wie wir absolut erwartet hatten, sprangen einige Rotarmisten aus ihrem Versteck und eröffneten das Feuer. Die Kugeln zischten durch die Luft und wir reagierten instinktiv, warfen uns in den Schnee und suchten Deckung. Der Schützengraben wurde zu einem improvisierten Schlachtfeld, fast ein Spiel zwischen Überlebensinstinkt und strategischem Geschick. Als er seinen Kopf aus der Deckung hob, verpasste ich dem Kommandanten eine und er sackte vorne über.

Die Kälte des Schnees drang wieder überall ein, während ich mich durch den winterlichen Untergrund bewegte. Die Rotarmisten, die uns attackierten, waren ebenso geschickt wie wir geworden. Es war fast wie ein choreographierter, blutiger Tanz, bei dem wir zwischen den Deckungsmöglichkeiten wechselten und Schüsse abgaben. Inmitten der kämpfenden Männer konnte ich das Lachen von einigen wahrnehmen. Die Spannung des Moments, die Mischung aus Adrenalin und Euphorie ließ den Ernst des Krieges für einen kurzen Augenblick vergessen. Es war beinahe so, als ob wir uns in einem surrealen Spiel befanden, in dem die Linien zwischen Freund und Feind verschwammen.

Irgendwie trieben wir sie schließlich zurück und jagten einen nach dem anderen aus dem Schützenloch. Einige von ihnen hoben die Hände in einer Geste der Kapitulation, andere flohen in die Ferne der verschneiten Ebene. Der Moment war siegreich, aber es war ein Sieg, der von einem Hauch von Ironie umgeben war.

Doch kaum hatte ich meine Gruppe – ganze sechs Schützen waren mir geblieben – versammelt, polterte ein Krad heran und als der Melder herunterstieg, wusste ich, dass uns noch eine Härte blühen würde.

„Bitte um Gehorsam, Herr Unteroffizier“, murmelte er mir missmutig zu, obwohl er vielleicht 19 Jahre alt war. „Westlich von hier ist ein Gehöft mit einer Straße nach Westen. Vielleicht zwei Kilometer. Infanterie versucht dort den Durchbruch. Die Felder sind vermint und das trauen sich heute nicht mal die Russen. Das Bataillon befiehlt, dass Sie dort Stellung beziehen und die Straße abriegeln sollen.“

Mir war natürlich sofort klar, dass dies ein einziges Höllenfeuer bedeuten musste. Was sollte das sonst werden? Aber uns blieb nichts übrig. Ich ergänzte meine dezimierten sechs Schützen um eine PaK samt Zugmaschine, die ich mir ohne langes Fragen einfach unterstellte, und wir wateten los. Immer brav gesichert und in Reih und Glied die verschneite Landstraße entlang, über uns graue Suppe.

Irgendwann erreichten wir ein einsames Gehöft. Ein paar Schützen lungerten schlampig herum. Mitten auf der Straße war ein einsames MG34 auf eine Lafette gepflanzt worden, um die Ecke parkte ein RSO. Ich verlor nicht viel Worte, sondern gebot Müller, der zwar den gleichen Rang wie ich innehatte, aber mir trotzdem unterstellt war, mit den Soldaten auszuschwärmen und jeden Zaun und jede niedrige Mauer sofort in Beschlag zu nehmen. Müller war mein Stellvertreter und genoss mein vollstes Vertrauen.

Ich baute mich unterdessen vor den hiesigen Schützen auf. „Was ist das hier für ein Saustall! Wer führt hier das Kommando?“

Ein Obergefreiter wackelte zittrig auf mich zu.

„Melde gehorsamst, Herr Unteroffizier, Obergefreiter Allreich, Führung 2. Gruppe, acht Mann. Mehr sind wir nicht mehr. Russen voraus. Erwarten Angriff über die Straße jederzeit.“Irgendwie amüsierte mich die Situation, obwohl ich es auch grob fahrlässig fand, so wenige Schützen irgendwo sich selbst zu überlassen. „Also gut, Allreich. Was ihr hier tut, ist der helle Wahnsinn. Aber ihr könnt froh sein, dass ich nicht so einer bin und die Russen in der Regel auch nicht.“ Ich packte ihn am Revers. „Auch du musst hier draußen wissen, was zu tun ist, ja? Ja?“ „Jawohl.“

„Wenn du die Russen hier einfach so stürmen lässt und das MG so lieblos mitten auf die Straße stellst, was wird wohl passieren? Hmm? Ihr räumt diesen Saustall jetzt sofort auf, du meldest dich mit deinen Leuten bei Unteroffizier Müller. Das MG kommt in die Dachscharte von dem Schuppen da. Die restlichen Leute, einfügen.“

„Jawohl, Herr Unteroffizier!“

Die acht Schützen liefen in Panik herum, packten eilig die Ausrüstung und versuchten sofort in der Masse aus Müller und den anderen Schützen zu verschwinden.

Ich schüttelte nur den Kopf. Aber immerhin. Die Lage, um den Angriff abzuwehren, war gar nicht so schlecht. Es gab tatsächlich nur dieses eine Gehöft, von dem die Straße perfekt einsehbar war. Dazu einige Schuppen und kleine Wohngebäude. Den Raupenschlepper stellten wir einfach quer über die Straße. Mit dem MG auf dem Scheunendach konnten wir jeden Bereich perfekt einsehen. Die umliegenden Felder waren ja angeblich vermint, was ein gewisser Schutz sein würde, obwohl die Russen so etwas auf Kosten ihrer eigenen Leute auch gerne mal ignorierten.

Dann hieß es warten. Stundenlanges, sinnloses Warten. Vor uns die verschneite, eintönige Landschaft der Felder. Dafür, dass man es zuerst so eilig gehabt hatte, schien die Szenerie nun völlig zu schlafen. Ich hatte mich mit Müller und einem Rekruten als Schützen 3 hinter das MG gepflanzt, das Feldtelefon in meiner Ruf-Reichweite und mit einem VB der Artillerie besetzt, die Schützen alle in Position. Jeder zweite Mann trug eine Handgranate bei sich. Plötzlich tauchten am Horizont viele kleine, schwarze Punkte auf, die sich schnell zu einer Wand aufwuchsen. Die Russen kamen zu Hundert im Sturm! Sie kamen immer näher und näher. Eine ganze Wand aus Menschen! Doch unsere Gewehre schwiegen. Immer näher kamen sie in Reihen von zehn bis zwanzig Mann, oft nur mit einem Gewehr bewaffnet.

Plötzlich krachte es über uns! Schwarze Wolken zuckten durch die Luft und im nächsten Moment war von den Russen nicht mehr viel übrig.

Gleich darauf kam die zweite Welle.

„Ura! Ura!“, tönte es.

Die Angreifer stiegen einfach über die Toten hinweg, hoben manchmal sogar die Gewehre auf und liefen weiter. „Ura! Ura!“

Es knallte erneut, diesmal schneller, denn unsere Artillerie hatte sich schnell eingeschossen. Erneut spritzten Schnee, Erde, Blut und Fleisch über die Felder. Nichts blieb übrig, außer rauchenden Kadavern. „Ura! Dawei! Dawei!“

Man glaubte es kaum, aber aus dem bodennahen Rauch brachen tatsächlich einzelne Kämpfer heraus und liefen weiter. Jetzt gab ich doch den Feuerbefehl und unsere Schützen legten los. Das MG ratterte und nicht einer kam durch. Derjenige, der am weitesten kam, brach nur knapp vor unserer Stellung zusammen.Ich ließ die Männer sammeln. Der Schock war den jungen Schützen ins Gesicht geschrieben. Meine Leute waren derlei Makabres leider gewohnt.Ich ging ganz nah an den letzten Russen, der eben nur wenige Meter vor unserer Stellung verblutet war. Sanft rollte ich ihn mit dem Stiefel zur Seite und schloss mit zwei Fingern seine blassen Augen.

„Männer, das… war der Einsatz von Technik und Verstand gegen Rohheit und Barbarei! Ist jemand verletzt?“Blicke wurden ausgetauscht, alle schienen unversehrt.

„Und… das… ist Verschwendung von Menschenleben... sinnlose Verschwendung.“Ich deutete auf die wüst umgepflügten Felder voller zerfetzter Kleider, verlorener Ausrüstung und verbrannter Leichen. „Ihr geht da jetzt durch und seht euch die Russen genau an. Dafür beziehungsweise dagegen werden wir kämpfen. Und dafür werden wir auch siegen!“Motivation ergriff die Männer und sanfter Jubel mischte sich mit dem Gefühl, endlich wieder für eine gute und richtige Sache zu kämpfen.

Ende März 1943, Führerhauptquartier Werwolf, Winniza, Ukraine

Die Holzbaracke schien dem eisigen Wind dieser Märztage nur mit Mühe zu widerstehen. Ihre Wände zitterten leicht im Wind, der durch die spärlichen Ritzen strich. Ein mattes Licht drang durch die schmutzigen Fensterscheiben und enthüllte die raue Einfachheit dieses gewohnt schäbigen Versammlungsortes.

Das Innere der Baracke war von einem bleichen Licht erfüllt, das die müden Gesichter der Offiziere in einem unvorteilhaften Schatten zeichnete. Lange Tische aus Eichenholz erstreckten sich entlang der Wände, auf denen sich Karten, Strategiepläne und Tassen mit kaltem Kaffeeersatz ausbreiteten. In der Mitte des Raumes stand ein abgewetzter Konferenztisch.

Die Kälte, die draußen lauerte, schien ihren Weg auch ins Innere der Baracke gefunden zu haben. Folglich waren die versammelten Generäle selber steif wie Stöcke, während sie auf den Beginn der Debatte warteten. Nur Generaloberst Zeitzler ließ sich von der Apathie nicht anstecken und rührte mit durchaus freudiger Miene in seinem Tee. Sein Blick war von einer ansteckenden Gleichgültigkeit überzogen, gepaart mit einer durchaus erfrischenden Freude für das Aktuelle. Nur weil man grundsätzlich verloren war, hieß das nicht, dass man die Zeit bis zum Ende nicht dennoch in großer Freude verbringen konnte.

Schließlich betrat er den Raum, gefolgt von von Manstein.

Hitler – mit Lesebrille und längst mit einem Anflug von Grau in seinen Schläfen – nahm seinen Platz am Kopf des Tisches ein. Manstein, dessen Augen eine Mischung aus Entschlossenheit und Frustration ausstrahlten, stellte sich direkt daneben. Ein leiser Hauch von Spannung erfüllte den Raum, als die Debatte begann.

Der Führer erhob seine Stimme zuerst. Sein Ton war ruhig und bedächtig, eine Spur Wirklichkeitsvergessenheit schwang mit, aber das war man mittlerweile gewohnt.

„Meine Herren, ich danke Ihnen, wir stehen an einem entscheidenden Punkt. Der Feind hat sich in einer Ausbuchtung eingegraben. Er denkt, dass dies unsere Front bedroht. Aber tatsächlich sitzen sie in der Falle. Schnüren wir das ab, so ist alles, was der Russe in den letzten Monaten aufgeboten hat, einschließlich dessen, was ihm der Engländer schickt, wieder zerschlagen. Aber wir müssen abwarten. Unser ganzes Kontingent ist erschöpft. Der Winter hält an und wie Sie ja wissen, sind unsere Panzer hoffnungslos veraltet. Wir sollten warten, bis die neuen Modelle an der Front sind. Sie werden uns einen technologischen Vorteil verschaffen, der sich gewaschen hat.“

Manstein schnaubte leise, seine Hände ballten sich zu Fäusten, dann aber lächelte er. „Mein Führer! Warten, während der Feind sich fester eingräbt, das ist absurd. Wir haben jetzt die Möglichkeit, sie zu überraschen, sie aus der Ausbuchtung zu vertreiben und unsere Front zu stärken. Der Moment zum erneuten Durchbruch in die Tiefe des Raumes ist jetzt.“

Die anderen Generäle, wohl von der Aussicht auf einen sofortigen Angriff abgeschreckt, saßen schweigend da, einige wagten nicht, ihre Meinung zu äußern. Der Feldmarschall fühlte sich von seinen Kollegen verraten und verhöhnt, aber das Spiel kannte er ebenfalls bereits.

Hitler, ungerührt von der spürbar aufwallenden Hitze der Diskussion, verteidigte seine Position.

„Feldmarschall von Manstein, ich verstehe Ihre Entschlossenheit, aber wir dürfen nicht leichtfertig handeln. Unsere Ressourcen sind begrenzt und ein unüberlegter Angriff könnte verheerende Folgen haben. Wir müssen strategisch vorgehen. Das ist nicht nur ein ideologischer und ein militärischer, sondern vor allem auch ein wirtschaftlicher Kampf. Dieser Krieg wird nicht mehr nur auf dem Schlachtfeld gewonnen, sondern auch in den Fabrikhallen. Ein technologischer Vorsprung schlägt jeden noch so verbohrten, kleinkarierten Fanatismus, mit dem Stalin seine Leute in den Tod treibt.“

„Sie wissen, dass unsere Truppen nicht mehr lange durchhalten. Jetzt ist die Zeit zu handeln, bevor es zu spät ist. Wir haben in Charkow bewiesen, dass wir mit unterlegenen Kräften...“

Hitler schnitt ihm das Wort ab und deutete nur stumm.

Die Spannung erreichte ihren Höhepunkt, als die beiden Männer einander mit hitzigen Blicken gegenüberstanden. Die anderen Generäle sahen zu, einige mit Unsicherheit, andere mit stiller Bewunderung für die Entschlossenheit von Mansteins. Doch der Führer blieb unnachgiebig wie immer.

Zeitzler ergriff das Wort.

„Mein Führer, ich kann mich dem nur anschließen und habe bisher auch genauso geplant. Jetzt ein Stoß durch den unorganisierten Feind öffnet uns wieder die Tiefe des Raumes. Es reicht, wenn Einheiten des Feindes überrumpelt werden und wir wieder an diversen Knotenpunkten stehen und sei es nur mit schwachen Kräften. Man kann dem Feind den Nachschub abschnüren und größere Widerstandsnester irgendwo hinter unserer Linie kann man dann noch immer…“

Hitler deutete ihm nur mit einem verächtlichen Blick, es zu unterlassen.

„Meine Herren, Sie müssen wissen, dass sich dieser Krieg nicht nur auf den Schlachtfeldern entscheidet. Es hat viel mit Politik zu tun. Ich selbst habe das Soldatenhandwerk nicht auf irgendwelchen Militärschulen gelernt, sondern durch die eigene Hand im Schützengraben. Sie müssen es in einem größeren Licht betrachten. Ich habe es schon einmal erwähnt. Wenn mir damals, als wir zum Angriff angetreten sind oder einige Zeit davor… wenn mir damals jemand gesagt hätte, dass ein Staat 35.000 Panzer hätte… ich hätte gesagt: Guter Mann, Sie sind wahnsinnig, Sie verdreifachen ja alles…“

Die Besprechung brach an dieser Stelle ab und es folgte ein stundenlanger Monolog. Hitler, der 1941 auf eine schnelle Entscheidung gepocht hatte und alle kriegswirtschaftlichen Aspekte in den Wind geschlagen hatte, begann erneut, die versammelten Offiziere mit einer komplexen Ausführung über die Überlegenheit der Waffentechnik zu narkotisieren. Dass man die Blitzkriege, immerhin ausgeführt mit Spielzeug-Panzern, nur durch viel Glück und herzlich unmotivierte Gegner wie die Franzosen oder kleine Staaten gewonnen hatte, schien er vergessen zu haben. Irgendwann driftete auch der loyalste Zuhörer ins Abseits. Die Entscheidung über den Zeitpunkt des Angriffs blieb hingegen ungewiss…

Orel, Nordabschnitt des Frontbogens, Heeresgruppe Mitte, 2. Juli 1943

In die kargen Weiten des Kriegsgebiets schritten wir – das Gesicht von Schmutz und Erschöpfung gezeichnet – durch den Staub, der von den vorbeifahrenden Fahrzeugen aufgewirbelt wurde. Die letzten Monate hatten ihre Spuren hinterlassen – eine endlose Abfolge von Nächten im Schützengraben, der dumpfe Klang von Artilleriefeuer und die ständige Begleitung von Kameraden, die dann plötzlich ihr Leben ließen. Doch an diesem Tag, an dem die Sonne müde über dem Horizont hing, sollte sich etwas ändern. Wenigstens hatte uns die Kälte verlassen. Auch der Staub und die brütende Juli-Hitze vermochten auf das Gemüt zu schlagen, aber nichts war das gegen eine eisige, kräftezehrende Kälte und einen blizzardartigen Wind, der einem im Freien jedes Denken zu vernebeln vermochte.

Die ersten wilden Gerüchte hatten bereits die Runden gemacht, aber ich hatte gelernt, vorsichtig mit Hoffnung umzugehen.

Als die ersten Eisenbahnzüge am Horizont auftauchten, verharrte ich, die Augen zusammengekniffen, um die ferne Silhouette zu entziffern. Die Sonnenstrahlen spiegelten sich auf den blanken Oberflächen der Panzer wieder, die in Reih und Glied auf den Waggons waren. Hochmoderne Kriegsmaschinerie, die ich bisher nur aus Berichten kannte, rollte nun vor unseren Augen. Ich war wie gelöst.

Ein Murmeln und Raunen breitete sich aus und wurde zu einem leisen Jubel, als sich die Realität vor uns entfaltete. Hochmoderne Panzer, glänzend und einsatzbereit, reihten sich auf den Eisenbahnwaggons vor uns auf. Dies waren nicht nur monströse wie schlagkräftige Fahrzeuge; es waren Hoffnungsträger, Symbole einer Veränderung, die wir so dringend brauchten und an die wir uns klammerten.

Am Sammelpunkt der Panzer hielten auch unsere Marschkolonnen schließlich an. Eine Prozession von Panzern, makellos und einschüchternd, tat sich vor uns auf. Ich starrte fasziniert auf die glänzenden Maschinen. Es war schwer zu glauben, dass diese hochmodernen Kriegsgeräte nun Teil unserer verwitterten und reichlich erschöpften Armee werden sollten.

Mein Herz bebte leicht, als die Panzer schließlich einer nach dem anderen entladen wurden, von den Waggons rollten und sich die Besatzungen daneben aufstellten. Ein Blick auf die Gesichter meiner Männer sagte mehr als tausend Worte – die Erschöpfung der vergangenen Monate wich einem neuen Gefühl, einer Mischung aus Energie und Erneuerung. Und es waren ja nicht nur die schon viel besungenen neuen Tiger und Panther. Hier gab es plötzlich wieder Sturmgeschütze und Maultiere und Schützenpanzer. In Reih und Glied waren solche simplen Behelfsfahrzeuge wie die Marder plötzlich zu Hunderten aufgereiht. In den vergangenen Monaten hatten wir es als Gabe empfunden, wenn wir nur einen zur Verfügung hatten. Auf einmal war alles wieder in Bewegung. Die ganze Schlagkraft unserer Rüstungsindustrie manifestierte sich in einem Bild des Aufbruchs. Ganz wie in den alten Tage: Es ging wieder vorwärts!

Ein Oberst stieg aus einem der Waggons und näherte sich. Seine Uniform war makellos im Kontrast zu den zerschlissenen Gewändern von uns, denjenigen, die bereits seit Monaten im Kampf standen. Der Offizier salutierte und ich erwiderte die Geste unsicher. Eine Mischung aus Ehrfurcht und Skepsis lag in seinen Augen, obwohl ich gar nicht wusste, was er eigentlich wollte. Dennoch dachten wir gewiss dasselbe.

„Werden wir also wirklich Unterstützung bekommen?“

Der Offizier nickte ernst.

„Ja. Diese Panzer sind die Spitze der Technologie – unsere Antwort auf diese düsteren Zeiten. Die Besatzungen bestehen nur aus erfahrenem Alt-Kader. Nun hat man ihnen, den besten Männern, auch das beste Werkzeug in die Hand gegeben. Wir haben endlich wieder zur Hand, was wir brauchen, um zu erfüllen, was man von uns verlangt.“„Auf die Art tue ich das gerne, Herr Oberst. Wir werden Sie zu Fuß unterstützen, wo wir können.“Er brach fast in Gelächter aus.

„Mein lieber Feldwebel, ich danke Ihnen, aber das wird ja wohl nicht nötig sein. Diese Panzer, die schlagen alleine die Bresche. Die Infanterie räumt nur auf mit allem, was sich dann noch regt. Und zu Fuß gehen müssen Sie auch nicht mehr. Auch die Infanterie hat jetzt wieder Gefährte. Niemand muss mehr zu Fuß gehen wie unter Napoleon.“

Mit einem etwas verächtlichen Blick ließ er mich stehen. Meine Männer blickten etwas erstaunt.Mit einem Mal bekam ich Zweifel. Waren diese Leute nicht doch etwas zu vertrauensselig mit ihren neuen Spielzeugen? Aber ich wischte diesen Gedanken dann doch fort: Inmitten der Trostlosigkeit und des Verlusts hatte ich nicht mehr zu träumen gewagt, daher sollte ich nicht ausgerechnet jetzt zweifeln. Nicht jetzt! Jetzt standen wir vor einer Armada von Panzern, die wie eine Antwort auf unsere stillen Gebete wirkten. Diese Eisenbahnzüge hatten nicht nur Panzer geliefert, sondern auch Hoffnung, eine Ressource, die in den Wirren des Krieges oft knapper war als jede Munition.

Ich fragte mich tatsächlich, ob meine Männer so erschöpft waren wie ich. Doch in ihren Augen spiegelte sich eine Mischung aus Entschlossenheit und Vorfreude wider. Dies sollte der Tag sein, an dem sich alles wenden würde und das hatte nichts damit zu tun, dass Hitler dies zum zehnten Mal in diesem Monat beschworen hatte.

Die Landschaft draußen verriet keine Spur des Krieges. Keine Krater im Boden und kein Himmel, der von Rauchschwaden durchzogen war. Eine eintönige, friedvolle Landschaft aus Kornfeldern und endlosen Weiten, ein beinahe friedliches Bild, hier irgendwo in Südrussland. Aber gewiss, ich konnte den Blick meiner Männer spüren, die aus den schmutzigen Fenstern starrten und die Konfrontation erahnten.

Ich blickte auf die Silhouetten marschierender Infanterie und sich vorwärts schleppender Panzer am Horizont, als die Sonne sich langsam über dem leidigen Land senkte. Plötzlich surrte es hinter uns und ein Brummen schwoll an. Dann blickte ich direkt in eine Wand aus Eisen, die hinter uns vorbei zu ziehen schien. Die Fahrzeuge machten auf mich einen höchst seltsamen Eindruck. Irgendwo ähnelten sie den Tigern, aber es waren andere Fahrzeuge mit einer grässlichen länglichen Formgebung und unförmigen länglichen Kanonen, die sich auch nicht schön schwenken ließen, sondern mit einem mechanischen Ruck plötzlich den Winkel änderten. Auch schienen die Fahrzeuge fast im Boden zu versinken und wenn der Untergrund plötzlich fester wurde, so schwankten diese kopflastigen Dinger bedrohlich auf und ab. So tanzte die eigentümliche Formation an uns vorbei.

3. Juli 1943, abends, Orly bei Brjnask

Sanft untermalte der Gesang der Landser die Stimmung der Abendsonne. Über die Felder verteilt standen an die 3.000 Soldaten und lauschten der Feldmesse. Der Vorabend der Schlacht hüllte das Lager in eine angespannte Stille. Die Männer hatten sich um einen improvisierten Altar aus Munitionskisten versammelt, während der Militärkaplan – die Robe nur schlampig über die Uniform geworfen – immer mehr mit sich selbst beschäftigt war und die Predigt mehrmals von vorne begann. Die untergehende Sonne warf lange Schatten über das Feld und die Atmosphäre war geprägt von gedämpftem Murmeln der Gebete.

„Kameraden, in diesen schweren Zeiten kommen wir zusammen, um Trost und Stärke zu suchen. Möge Gottes Segen auf uns herabkommen und uns in der bevorstehenden Schlacht leiten.“Die müden, abgenutzten Gesichter hörten nicht wirklich aufmerksam zu. Die Worte des Pfarrers prallten an ihnen ab und seine Gebete verbanden die Männer in ihrem gemeinsamen Streben nach Hoffnung und Schutz eher mit einer Totenmesse.

„Inmitten der Dunkelheit des Krieges suchen wir das Licht der Hoffnung. Lasst uns unsere Herzen und Gedanken erheben, während wir uns auf die Herausforderungen vorbereiten, die vor uns liegen“, fuhr der Pfarrer fort.

Ich blickte skeptisch zu Müller, dem es anscheinend ähnlich schwerfiel, dem Ganzen zu folgen.

Direkt neben der gespenstischen Messe hatte man einige Panzer III aufgereiht und mit Blumen und Kränzen rund um die Türme geschmückt – Segen inklusive.Die Feldmesse wurde von einer Mischung aus Respekt, Ehrfurcht und einer undefinierbaren Spannung begleitet. Ich wusste, dass die Religion vielen Menschen in dieser Zeit Kraft gab. Und auch mein Vater hatte mir das aus dem letzten Krieg bestätigt. Auf den Staat hatte sich damals niemand verlassen und das taten die Leute wohl auch heute nicht. Erst recht nicht auf die Partei. Vor mir knieten einige Männer auf dem unebenen Boden nieder, ihre Köpfe gesenkt, während der Pfarrer Worte des Trostes und der Ermutigung sprach. Den Meisten allerdings erschien die Szenerie irgendwie fern.

„Wir beten für unsere Kameraden, die nicht mehr bei uns sind, für ihre Familien, die den Schmerz des Verlustes tragen. Möge Gott ihnen Frieden schenken und unsere Herzen mit Entschlossenheit füllen“, sagte der Pfarrer und ein Hauch von Schwermut legte sich über die versammelten Soldaten.

In der Abenddämmerung als die letzten Strahlen der Sonne den Himmel in warmes Orange und Rot tauchten, schlossen wir die Feldmesse mit einem gemeinsamen Gebet. Der Pfarrer segnete erst die Männer und dann die Panzer. Dann warf er sich noch einmal auf die Knie und bat um Gottes Schutz in der kommenden Schlacht.

Als die Messe endete, erhoben sich die Männer langsam und verstreuten sich im Lager. Die Worte des Pfarrers blieben in der Luft hängen und ein Gefühl von Gemeinschaft und Hoffnung durchzog die Reihen der Soldaten.

„Wer glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet! Vergesst nie, dass der deutsche Soldat als christlicher Europäer kämpft. Wir wissen, was wir verteidigen und haben eine Kraft hinter uns, die der Feind nicht hat und nicht für ihn kämpft. Mit diesem Schwert und Schild kann der deutsche Soldat nicht verlieren!“

Wenig später sah ich mir meinen neuen Zug an. Ich stand auf einer leichten Anhöhe und betrachtete die Männer, die nun unter meinem Kommando standen. Sechs Gruppen zu je zwölf Mann hatten sich formiert und ihre Blicke waren auf mich gerichtet. Es waren Veteranen darunter, aber leider auch viele neue, junge Gesichter.

Unteroffizier Gerd Müller, mein kampferprobter Freund aus zwei Jahren Ostfront, stand mir als stellvertretender Zugführer wieder zur Seite. Er kam schon grinsend, eine auffallend verdreckte MP geschultert, auf mich zu.

„Hein, das sind unsere Männer. Kampferprobt und entschlossen, so wie du es dir wünschst“, sagte Müller mit einem festen Händedruck und einem Nicken in Richtung der versammelten Einheit.

Die Männer – die einen in ihren abgenutzten Uniformen und mit den Spuren des Krieges auf den Gesichtern und die anderen völlige Grünschnäbel – salutierten respektvoll.

Ich erkannte die Mischung aus Erfahrenheit und jugendlichem Eifer in den Reihen meiner Einheit und nahm mir fest vor, dies nicht zu meinem Nachteil werden zu lassen.

„Kameraden, wir haben eine schwere Zeit vor uns.