Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Impedimenta

- Sprache: Spanisch

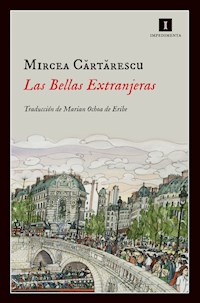

Mircea Cartarescu, autor de las visionarias "Nostalgia" o "Lulu", aborda tres relatos magistrales, cargados de un humor amargo y brutal. El volumen se abre con "Ántrax", que narra, en plena paranoia post-11-S, cómo el autor recibe un sospechoso sobre desde Dinamarca, hecho que moviliza al kafkiano establishment policial rumano. En "Las Bellas Extranjeras", indudable pièce de résistance del volumen, asistimos al delirante viaje del autor en compañía de once escritores rumanos a tierras francesas, un descenso a los infiernos que alcanza, por momentos, la grandeza de lo grotesco. En "El viaje del hambre", un joven Cartarescu aspirante a poeta en la época previa a la caída del comunismo, es invitado por un grupo de escritores de una ciudad de provincias y se ve arrastrado a un sinfín de situaciones absurdas con el estómago vacío y muerto de frío. Un libro magistral por el que desfilan escritores, artistas, policías, estudiantes, funcionarios culturales y hasta fantasmas: tres relatos cargados de un humor que nos lleva de la sonrisa cómplice a la abierta carcajada.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 377

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Las Bellas Extranjeras

Mircea Cărtărescu

Traducción del rumano a cargo de

Marian Ochoa de Eribe

Nota de la traductora

No es casualidad que Mircea Cărtărescu pusiera buen cuidado en avisar al lector en el prólogo a la edición rumana de Las Bellas Extranjeras: el tono es tan radicalmente distinto a lo publicado por él hasta ese momento que el lector —rumano o español— que se haya rendido a la fuerza del estilo hipnótico de Lulu o Nostalgia se verá confrontado con una experiencia literaria completamente distinta.

Los tres textos que componen este volumen fueron publicados por entregas y, en determinados pasajes, los relatos traicionan el estilo redundante propio del folletón. Sin embargo, no esperen encontrar aquí un Cărtărescu menor: el narrador, siempre un yo que se contempla con humor y autoironía, que se burla con finura —y con una pizca de frustración— de la autosuficiencia europea ante los vecinos del Este, conquista al lector a medida que las historias se suceden.

No cabe duda de que el autor fuerza el estilo árido, áspero, en Ántrax, el relato que abre el volumen, pero no se llamen a engaño: las sorpresas que Cărtărescu esconde en la manga no han hecho más que comenzar. Como él mismo reconoció en una entrevista, su aspiración era acercarse a los acontecimientos con la distancia de una cámara, de ahí que no encontremos en Ántrax el más mínimo exceso formal. Aquí la apuesta es la búsqueda de la desnudez.

Estimados lectores, mi consejo como humilde traductora de este magnífico autor es que confíen en él y que acepten las reglas del juego que Las Bellas Extranjeras les proponen.

Las Bellas Extranjeras

A Delia y Tudor Jebeleanu,

amigos de toda una vida.

Querida lectora, amado lector.

Me habría gustado escribir en la primera página de este volumen algo así como «Vedado a aquellos que carezcan de sentido del humor», pero enseguida me lo pensé mejor. Semejantes sutiles alusiones suelen provocar más aún a los aludidos. Hace tan solo un par de años, una amiga abrió su libro con la advertencia «Vedado a tontos de toda clase» y la consecuencia fue que precisamente unos cuantos se apresuraron a saltar la valla y pisotear los parterres con flores de su casa. Puesto que aquellos que no tienen sentido del humor son más o menos los mismos, prefiero abstenerme de azuzarlos en balde. No prohíbo nada a nadie, pero pido, a mis compatriotas de carácter más solemne, que utilicen su tiempo libre de un modo más adecuado.

Las tres historias que siguen nacen de situaciones y personajes reales. Sin embargo, son una obra de ficción en mayor medida de lo que parecen. Al que me acuse de haber adornado los hechos no le diré aquello de que «se ocupe de sus asuntos», sino que reconoceré, con una leve sonrisa culpable en los labios, que así ha sido. Los he maquillado un poco aquí y allá, los he derivado sutilmente hacia lo cómico, lo burlesco, a veces incluso lo grotesco, pero siempre sin ánimo de causar daño a nadie. Me he divertido un poco a cuenta de algunos que sin duda se reconocerán aquí —al fin y al cabo casi todos figuran con su nombre verdadero…— pero también, en la misma medida, a cuenta de mí mismo. Espero no haberme propasado y si lo he hecho, pido disculpas a quien se sienta agraviado. Pues lo he hecho no por crueldad o por venganza, sino por mi deseo de reír y de oír a la gente reír, con una risa sana y relajada. Cada vez nos reímos menos, despreciamos cada vez más la risa tanto en la vida como en el arte aunque, al fin y al cabo, si podemos definirnos como algo es como animales que tienen la capacidad de reír…

Todas estas historias aparecieron, inicialmente, en la revista Şapte seri y contienen la impronta estilística de los relatos publicados en un folletín. Muchas gracias por tanto a esta revista, sin la cual este librito que sigue, tal vez por mi bien y por el de los demás, no habría existido.

Ántrax

1

Una mañana de invierno, hará unos tres años, recibí una llamada del director de una conocida revista cultural. «Señor Cărtărescu», dijo una voz ceremoniosa, de esas que solo la gente de avanzada edad, la que ha vivido una temporadita en el periodo de entre guerras, posee: «hemos recibido una carta de Dinamarca dirigida a usted. Puede pasarse a recogerla a nuestras oficinas, a la calle Brezoianu». Estaba solo en casa y sentía que me rondaba el desasosiego. Me sucede siempre que la luz sucia y deprimente de los inviernos de Bucarest cae sobre la mesa de mi escritorio. Me vestí y salí a la humedad exterior.

Cogí el trolebús en Kogălniceanu, una sola parada, así que no me dio tiempo a preguntarme en serio quién demonios podría enviarme una carta desde Dinamarca. Aparte de Hamlet, no conocía a ningún otro danés. Así que cuando me apeé, frente al McDonald’s, estaba tan intrigado como al principio. Crucé hacia las horribles ruinas que flanqueaban el (arguably) bulevar más feo del mundo y enfilé directamente hacia el edificio La Información, como era conocido en otros tiempos. Me dan pánico los ascensores viejos, así que subí por unas escaleras dignas del Ministerio de la Verdad hasta el último piso. Allí, al igual que en la Casa de la Prensa, me topé con unas oficinas de aspecto sórdido, inconcebibles en un edificio tan majestuoso como aquel. Una secretaria me trajo el sobre. Era grande y acolchado, estaba todo desgastado y en él, además de mi nombre y de la dirección de la revista en cuestión, escrita a mano, a bolígrafo, se incluía algo más, escrito también a mano, en diagonal, y que ocupaba prácticamente toda la superficie del sobre, lo que confería al paquete un aire… extraño, en cierto modo, como de sobre que ha merodeado durante largo tiempo por los recónditos recovecos del servicio de correos y que vuelve al sitio del que partió saturado de inscripciones: destinatario desconocido, fallecido, ausente del domicilio… Di las gracias y salí por la puerta con mi abrigo negro, demasiado imponente para un individuo tan menudo como yo (me lo robarían el invierno siguiente en el aeropuerto de Munich, para mi alivio) y con el sobre debajo del brazo me encaminé a la salida.

Me detuve en lo alto de la gigantesca escalinata —una silueta negra como las de las películas expresionistas alemanas—, para abrir la carta. Pero algo me disuadió, porque, en medio de aquella luz turbia, conseguí descifrar algo de aquella caligrafía deshilachada, como de alumno con problemas psicomotores, que emborronaba el sobre. Mi nombre estaba escrito de forma completamente fantasiosa, pero eso no me pareció en absoluto sorprendente: unos pocos años antes, estando en la feria del libro de Leipzig, había visto mi fotografía colocada sobre un inmenso cilindro de neón y debajo se me anunciaba como Mircea Scartarecu… Mucho más extraña me pareció la inscripción que recorría el sobre de una punta a otra, en diagonal, y que rezaba: «Why don’t you sneeze?» Me fulminó entonces una idea siniestra. ¿Que estornude? ¿Por qué voy a estornudar? Estremecido, palpé el desgastado sobre. Contenía una serie de estructuras complejas de diferente textura y densidad. En una de las esquinas, creí reconocer una bolsita con una especie de polvo… Sentí entonces que los dedos me quemaban y dejé caer el sobre…

Era la época de la histeria con el ántrax. Unos criminales desconocidos habían enviado, poco después del desastre del 11 de septiembre, unos sobres con ántrax a la Casa Blanca, al Pentágono y a otros lugares del mundo. Habían muerto varias personas —sobre todo trabajadores del servicio de correos— y mientras tanto los terroristas seguían en el anonimato. En la televisión no dejaban de repetir lo peligroso que era el ántrax, lo fácil que era conseguirlo, de qué modo se mezclaba con otras sustancias para hacerlo más volátil y así poder propagarlo con más facilidad… Bastaba con inhalar una sola vez así un sobre así y… eras hombre muerto. Además, la muerte por ántrax no era en absoluto feliz: se te encharcaban los pulmones y morías por asfixia, lentamente, tras varias horas de agonía.

No era como para tomárselo en broma. Aquella invitación al estornudo se me antojaba ahora una alusión de lo más clara. ¿Cuándo estornuda alguien? Cuando aspira un polvillo, unas partículas… Ya había sucedido en Bucarest algo parecido. Alguien encontró en una alameda de Cişmigiu un polvo blanco y alertaron a la policía. Se presentó el alcalde en persona, un antiguo oficial de la marina que se puso a cuatro patas, cogió un poco de polvo con un dedo, se lo llevó a la lengua y se incorporó decepcionado: «¡Esto es solo harina, hombre!».

Yo contemplaba como un palurdo el sobre, que había aterrizado unos escalones más abajo. Los dedos me picaban de lo lindo: el envoltorio era ciertamente muy poroso. ¿No se habría escapado el polvillo por algún sitio, por una esquina acaso? Como no podía dejar el sobre allí, lo cogí con un pañuelo de papel que llevaba (¡providencialmente!) en el bolsillo y bajé con él de esta guisa, como si transportara una rata muerta. Los que subían o bajaban las escaleras, afortunadamente solo unos pocos funcionarios —o al menos eso me imaginaba—, me miraban con recelo cuando pasaban junto a mí…

Arrojé el sobre dentro de la primera papelera que encontré, oculta por un Dacia destartalado que estaba aparcado en la acera. Ahora habían empezado a picarme también los ojos. Desazonado, caminé en dirección a mi casa, a través de la nieve derretida, por delante de Cişmigiu. Me froté las manos con nieve varias veces, pero todo fue en vano. El ántrax había penetrado en mi piel, no cabía duda, y había comenzado a causar estragos. Para la tarde ya estaría, probablemente, muerto y lívido, o como diga ese título antiguo… Por el camino me imaginé la página de cultura de los periódicos del día siguiente: el obituario en el que alguien desgranaría mis pocos méritos en la vida, los artículos de mis amigos, a cada cual más afectado y afligido. Como por entonces estaba peleado con la Unión de Escritores, ni siquiera expondrían mi cadáver en un lugar destacado. En cualquier caso, yo no quería un ataúd lujoso, ni alfombras ni banderas, en esto estaba de acuerdo con Eminescu. Mejor una corona de juncos y unos cuantos luceros, con eso me daba por satisfecho…

Pero no estaba llamado a palmarla tan rápido. Aún no imaginaba, mientras arrastraba abatido los pies frente al supermercado de la cadena Angst (¡qué nombre tan apropiado para mi situación!), que la aventura no había hecho más que comenzar.

2

Hacia la plaza Kogălniceanu el miedo pareció ceder un poco (al fin y al cabo, solo se vive una vez) y empecé a preguntarme de nuevo quién habría podido enviarme a mí desde Dinamarca un sobre lleno de ántrax. Me detuve bruscamente ante una tienda de rosquillas y galletas. Estaba claro, tío.. Apenas dos meses atrás, había publicado un pequeño ensayo en una revista cultural danesa, hermana gemela de la rumana en cuyas oficinas se había recibido el sobre. El itinerario estaba claro: el loco (o más bien diríamos el asesino) había leído mis opiniones, de marcado tono político, y había decidido que un individuo tan miserable no merecía vivir. Llegué a casa taciturno y agitado. Le relaté a Ioana, que acababa de volver de las compras, todo lo acontecido aquella mañana. Mi relato seccionaba, con la dureza del filo de un cuchillo, nuestra vida extremadamente banal de «married with children». Acabábamos de entrar en otra dimensión. Respirábamos el aire denso de la aventura.

—Pero, hombre, ¿cómo se te ha ocurrido dejar el sobre tirado en la papelera? ¿Es que no te das cuenta? Podría cogerlo cualquier vagabundo, o un crío curioso. Puede ocurrir una desgracia… —me dijo Ioana mientras yo me lavaba las manos por quinta vez—. ¡Y encima pone tu nombre!

No lo había pensado. Al poco rato, lo único que teníamos claro era que había que volver corriendo a Brezoianu para recuperar el sobre. Si es que no era ya demasiado tarde… Busqué una bolsa de plástico, encontré una de la editorial Humanitas1, nos aseguramos bien de que no tuviera agujeros, cogimos también un rollo de cinta adhesiva y salimos a la calle. Llevaba incluso un par de guantes viejos que pensaba sacrificar después de usarlos.

Esta vez cogimos el trolebús, pues no había tiempo que perder. Tanto Ioana como yo estábamos sumidos en un silencio apesadumbrado. Además, la mano con la que había sujetado el sobre había empezado a picarme de nuevo. Al cabo de diez minutos estábamos ya junto al Dacia oxidado tras el cual se ocultaba la papelera.

—¡Mira, aquí está!

Introduje la mano cuidadosamente en la basura y agarré, con los dedos enguantados, la carta sobre la que nadie había arrojado nada (afortunadamente estábamos en invierno, y era muy temprano). Una señora nos miraba con insistencia desde las escaleras del edificio La Información: no dábamos el perfil de esos tan aficionados a hurgar en los cubos de basura, pero nunca se sabe. Tal y como están las cosas hoy en día… Debió de ver cómo depositábamos delicadamente el sobre en la bolsa anaranjada, cómo pegábamos el borde con cinta adhesiva, cómo yo me quitaba los guantes y los metía en otra bolsita. Ioana le lanzó una sonrisa de oreja a oreja y ambos nos dimos la vuelta.

Pronto estábamos de nuevo en casa, contemplando la bolsa sellada. La de los guantes llevaba ya un buen rato en la basura. Toqueteábamos con cautela el plástico reluciente y comentábamos: «Mira, aquí parece que hay algo acolchado… Esto parece papel…» Seguramente el desgraciado nos habría escrito algo cínico, algún tipo de amenaza de muerte: «En un par de horas estarás tieso…» O: «¡Prepárate para arder en el infierno!» ¿Qué se supone que teníamos que hacer ahora? ¿Tirar simplemente el sobre y olvidarlo todo? Y además, ¿dónde podíamos tirarlo? Al fin y al cabo, acabarían abriéndolo en algún sitio. ¿Y cómo podría seguir viviendo con la idea de que había sido atacado con ántrax? Además, aquello podía volver a suceder, quién sabe cómo y cuándo… No, se trataba de algo extremadamente grave, concluimos. Teníamos que ir con el sobre a la policía.

Reconozco que no me había sucedido nada parecido en toda mi vida. Ahora avanzaba en la historia con la inconsciencia soñadora con que te encaminas al quirófano, cuando tienes el miedo metido en el cuerpo pero a la vez te invade una extraña curiosidad, una especie de voluptuosidad por ser protagonista de algo importante, significativo. ¡Me habían atacado con ántrax! ¡Iba con la prueba a la policía! Nada comparable con la languidez de nuestra vida burguesa. Probablemente aparecería en los periódicos, seguro que el cotarro se animaría durante una buena temporada.

Teníamos claro que, en todo caso, no podíamos ir a la comisaría del barrio. Un caso semejante merecía un destino de más fuste. Enfilamos por la calle Victoria, junto a la tienda Victoria, donde sabíamos que estaba la sede central de la Policía. El suelo se había convertido en un lodazal miserable y empezaba a caer otra vez aguanieve. La sede se encontraba donde nosotros creíamos, es cierto, pero cuando llegamos todo estaba cerrado a cal y canto. Ni una puerta por dónde entrar. La garita parecía el único lugar animado. ¡Qué hacer! Nos dirigimos a la ventanilla y le contamos toda la historia al individuo que vivía en su interior, un policía sin gorra. El tipo nos escuchó con la expresión ausente de todos los guardas y jefes de estación del mundo, que te miran como si fueras un objeto. Hasta ese momento, al parecer, había estado enfrascado leyendo una revista que era todo fotos. No pude identificarla. El guarda no dijo nada. Parecía como si llevara todo el día escuchando historias sobre ántrax. Moviéndose con lentitud a fin de no perder ni un ápice de dignidad, echó mano al teléfono, marcó tres números y dijo:

—¡Hola! Tudorică, ¿eres tú? ¿Qué tal, chaval? Nos ha zurrado la badana el Faru’, ¿eh? —Y siguió una discusión futbolística de unos cinco minutos—: Bueno, para mí que son estúpidos todos… Oye, mira, te cuento. Tengo aquí a unos jóvenes… Me dicen que han recibido un sobre con unos… polvos… ¡o bombas!… ¡aviones!… Parece que un sobre con polvos, me dicen… Sí, sí. ¿Y adónde iban a ir, hombre? —Guardó silencio, como si estuviera escuchando atentamente. Entonces tras unos instantes, se echó a reír con una carcajada de hiena—: Vete a la porra, hombre… Venga, ahora en serio: ¿qué les digo a estos dos? Durante todo el rato, mientras atendía el auricular, seguía leyendo al mismo tiempo la revista. Habían pasado unos diez minutos, sin exagerar. Entre tanto, Ioana y yo aguantábamos el aguanieve como unos auténticos pringados. Estábamos empezando a arrepentirnos de habernos acercado hasta allí. Pero eso era porque no sabíamos aún lo que nos esperaba…

El individuo miraba hacia nosotros pero no nos mirabaa nosotros. Era como si le estuviera hablando a una pared. Se notaba a la legua que estaba haciendo inmensos esfuerzos por disimular el enfado y el disgusto que le provocaba aquella situación tan absurda: ¿cómo iba a estar él hablándole a una pared?

—Den la vuelta ahí a la esquina, vayan a la sección antiterrorista y pregunten por el mayor Ghilduş.

Calló después como esa voz que anuncia, en los supermercados, que alguien tiene que acudir a la caja número dos. Tan solo un instante después, era evidente que ya no existíamos para él. Se había sumergido por completo en la lectura de las fotos de la revista.

3

Doblamos la esquina indignados por la estupidez del tipo de la garita. Qué te parece: ¡polvos, bombas, aviones…! El aguanieve me había calado ya las botas, tenía los calcetines húmedos y los pies helados. Lo último que me apetecía en el mundo era una cita con el tal mayor Ghilduş. Lo habría dejado estar si no me hubiera acompañado Ioana: habría arrojado de buen grado el sobre entre cualquier arbusto de un parque, aun a riesgo de que algún señor Lăzărescu2 acabara olisqueando sus bordes… Pero me fastidiaba la misma historia: encontrarían al vagabundo tieso, con un sobre en el pecho, un sobre que llevaría mi nombre. No podía ser que yo, un comerciante, me presentara en «póblico» con un… ¡con un muerto de hambre…! ¡Antes al tribunal, carretero!3

Y al tribunal llegamos finalmente. Había pasado, como en Kafka, miles de veces por delante de aquella callejuela, sin observar la puerta sobre la cual había colgado aquel letrero que rezaba algo así como «Policía de la Capital». La placa incluía además una decena de nombres de diversos departamentos, entre los que se encontraba precisamente la «Sección de Drogas y Sustancias Peligrosas». Nos aventuramos, pues, en aquella estancia anónima, un simulacro de Delegación de Hacienda donde aguardaban también unos cuantos individuos, rumanos más viejos o más nuevos, todos con la misma mirada perdida de los que tienen asuntos pendientes con la bofia. Una chica muy sexy, llamada Andreea (nos enteraríamos enseguida), estaba saliendo precisamente de uno de los despachos mientras acarreaba una bandeja con unas tazas de café sucias.

—¡Te arrepentirás! —le dijo a voz en grito, por encima del hombro, al invisible ocupante del despacho.

Luego atravesó triunfalmente la sala en diagonal, lo que dio ocasión de que fuera examinada con avidez por todos los encausados antes de desaparecer por otra puerta, donde una voz insinuante le salía al encuentro:

—¡Vamos, Andreea, a trabajar! ¿Qué has estado haciendo donde Ursache? No será que…

El portazo ahogó el resto del diálogo. Y de nuevo reinó el silencio. Ioana y yo nos dirigimos entonces, tímidamente, hacia una especie de ventanilla y allí volvimos a contar nuestra historia entera, de cabo a rabo, y hasta sacamos de nuevo la bolsa con el sobre dentro… Esta vez el tipo de la ventanilla pareció tomarnos más en serio porque se echó hacia atrás en cuanto vio que le poníamos el ántrax debajo de las narices.

—Esperen aquí, el comisario Ghilduş bajará ahora mismo.

Esperamos lo que nos pareció una eternidad. Para no aburrirnos, empezamos con los habituales cotilleos literarios, con los sempiternos proyectos de futuro, con las normales previsiones, más radiantes o más sombrías, relativas a la carrera de nuestro hijo, basándonos siempre en las capacidades demostradas en sus poco más de tres añitos de vida. Pero, al poco, les habíamos cortado un traje a todos nuestros amigos, habíamos resuelto nuestro futuro para los treinta años siguientes y le habíamos arreglado la vida al pequeño (sería mecánico de coches, informático o futbolista, e incluso podría ser artista, si le apetecía, en su tiempo libre) pero allí seguía sin aparecer nadie para preguntarnos qué pasaba con aquellos polvos de los que tanto nos pavoneábamos. De vez en cuando venía el ascensor, salía de él un tipo en vaqueros y se llevaba consigo a dos o tres de los individuos sentados en los bancos; sin embargo, había caído ya la noche y a nosotros nos ignoraba todo el mundo. Habíamos empezado a dar cabezadas ya cuando un joven alto, de ojos azules, se detuvo en medio de la sala y pronunció con voz atronadora:

—¿Quiénes son los del ántrax?

Nos pusimos ambos en pie de un salto y gritamos al unísono, como en el chiste:

—¡Nosotros!

Luego seguimos al joven hasta el ascensor.

—Soy el comisario Ghilduş —apuntó con un mirada bastante humana (no olvidéis que contábamos con la experiencia del policía de la garita)—. Les he hecho esperar demasiado pero… qué le vamos a hacer. Estamos solo tres para toda la sección… Ya saben ustedes con qué medios cuenta el FBI ese… Decenas de agentes, hombre, para cualquier cagadita…

Habría querido añadir algo más, pero el ascensor se detuvo y salimos al rellano, a un pasillo largo y oscuro.

—Sigan ustedes de frente, luego a la izquierda, a la derecha y otra vez a la derecha, yo voy ahora mismo.

Y tras decir esto el comisario Ghilduş se esfumó en la penumbra del pasillo, como si no hubiera existido jamás. Nos miramos desolados. ¿Acaso teníamos que caminar horas y horas por aquel metafísico castillo, aferrándonos, como el agrimensor K., al comisario Ghilduş como si fuera un nuevo Klamm? Siguiendo las instrucciones del policía, seguimos de frente unas tres veces, luego a la izquierda otras tantas, a la derecha y otra vez a la derecha, entre puertas impersonales e intercambiables, y regresamos todas las veces justamente al mismo ascensor en el que habíamos subido… ¿Qué podíamos hacer?

—¿Nos vamos o no nos quedamos? —dijo finalmente Ioana. Se la notaba completamente desalentada. Entonces, justo cuando, enojado y en cierto sentido aliviado (era como cuando iba al dentista y este se encontraba de vacaciones), estaba apretando yo el botón del ascensor dispuesto a huir de allí, se oyó de repente, en las profundidades del pasillo en penumbra, que alguien tiraba de la cadena del baño. Casi al instante se materializó de entre las tinieblas el comisario Ghilduş manipulando aún con los dedos el cinturón de los pantalones vaqueros. (¿Un comisario en vaqueros? Cierto, resulta un poco raro… Sin embargo, dada nuestra situación nos conformábamos con cualquier clase de comisario…)

—Pero ¿qué están haciendo todavía aquí? ¿No les he dicho que me esperen en el despacho? Madre míaaaa… —Y dándonos la espalda, lo teníamos merecido, caminó de frente y a la derecha, no a la izquierda, tal como nos había indicado.

Lo seguimos en obediente fila india hasta que el joven abrió de par en par la puerta de un despacho amplio y luminoso, en cuyo interior un tipo con un pañuelo rojo anudado al cuello y un jersey a rayas sobre una barriga prominente, cervecera, hablaba por teléfono a voz en grito. Su discurso era desbordante, absurdo y cómico al mismo tiempo. Solo nuestra penosa condición de demandantes, cagados de miedo al mortal ántrax, empapados además de aguanieve y agotados por las infinitas horas de espera, nos libró de las risitas y los resoplidos tan poco apropiados en aquel, sin embargo, improbable departamento de policía.

—¿Que meta cuánto más en tu boca? —rugía el individuo, paseándose de acá para allá todo lo que le permitía el cable del teléfono—. ¡Yo también soy un ser humano! ¡No puedo más! ¡He llegado al límite! ¡Ves que apenas aguanto el tipo y tú solo sabes decir «boca, boca y boca»! ¡Me estás volviendo loco! —entonces, se apoyó el auricular sobre el pecho, y se dirigió a nosotros, haciéndonos testigos de sus desgracias—: Esta mujer está acabando conmigo. —Luego volvió al auricular—: Al crío no le he comprado la bicicleta porque no tengo con qué, ¿entiendes? Yo lo he dejado todo, ando como un pobre diablo, mira —y nos mostró la manga del jersey, como si fuéramos nosotros la mujer con la que estaba hablando—, mi jersey tiene un boquete en el que cabe un dedo. Ya he pedido cinco préstamos al banco. ¡Cinco, cinco, uno detrás de otro! ¡Pero ni se te ocurra pensar que voy a pedir más pasta! ¡No puedo más! ¿Con qué voy a avalar más dinero? ¿Con el pellejo? ¿Con el mísero sueldo que me dan de policía? ¡Eres un saco sin fondo, me vas a matar! Dime al menos de una vez cuánto quieres, para que sepa también yo… —El tipo del pañuelo rojo escuchó algo más al aparato, luego volvió a rugir mirándonos a los ojos—: ¡No, no y no! ¡Que no, hombre!… Venga, que tengo trabajo. Hablamos luego en casa, pero que sepas que es mi último… —entonces se despegó el auricular de la oreja y se lo quedó mirando rojo de indignación—: Y encima va y me cuelga, la muy bruja. —Y colgó el auricular de golpe.

4

—Les presento a mi colega, el teniente Văcărescu —nos dijo azorado el comisario Ghilduş—. Ya ven, nos encontramos en plena reestructuración, está todo un poco manga por hombro. Como les decía, somos por el momento solo tres, tienen que venir dos colegas más la semana que viene… El otro comisario está fuera… En fin, veamos, ¿cuál es el problema?

Ioana es más atrevida que yo y, habitualmente, me exime del compromiso de hablar con desconocidos. Al teléfono, por ejemplo, responde solo ella. Es ella la que mete la cabeza en cualquier ventanilla que se le ponga por delante para dar y recibir las explicaciones. Incluso, cuando voy a cortarme el pelo, es ella la que le da las instrucciones al barbero. Podría decir que es como si estuviera siempre con mi mami en la peluquería de niños. En esta ocasión, sin darme tiempo para intentar articular una respuesta, había abierto ya la boca para explicar, por décima vez ya, nuestra situación, cuando el barrigudo Văcărescu, que hasta entonces se había paseado nervioso entre las dos ventanas del despacho, la interrumpió de repente.

—¡Mi mujer, hombre! Como para que luego digan que no tienen razón los que sostienen que las mujeres no pertenecen al género humano… Bueno —dijo mirando a Ioana de arriba abajo—, aunque al menos algunas… ¡Se está poniendo los dientes, es su última ocurrencia! Y quiere ponérselos todos a la vez… Esa mujer me saca de mis casillas. Entiendo que uno vaya al dentista, que se ponga este año una corona, el año que viene un puente, un empaste aquí o allá de vez en cuando… Pero ¿toda la boca a la vez? ¡Y en una consulta privada, cuando sabe en qué situación estamos! Desde hace dos años no hago más que pedir préstamos a los bancos. ¿Saben cuánto dinero le he metido en la boca a esa mujer hasta ahora? ¿Así, redondeando…?

—Bueno —dijo Ioana, asustada por las cifras que seguirían—, seguro que merece la pena. Piense en que así su mujer estará más guapa…

—¡Guapa! Vale, estará todo lo guapa que usted quiera pero… ¿Cómo, por amor de Dios, voy a pedir un sexto préstamo? Me echan de la policía si se enteran… Pero, en fin, cada cual tiene su cruz… En fin, díganme, cuéntenme qué les ha sucedido.

—Pues mire usted —explicamos nosotros hastiados, y comenzamos el relato por enésima vez—, hemos recibido una carta de Dinamarca y sospechamos que el sobre podría contener ántrax. Hemos estado a punto de tirarlo a una papelera pero luego hemos pensado que…

—¿Y dónde está el sobre ese? —le interrumpió Văcărescu. Se conoce que ya se había desahogado un poco y que ya se había decidido a trabajar.

Saqué del bolso de tela la bolsa de Humanitas, cruzada a lo largo y a lo ancho por bandas adhesivas transparentes. Empezamos, con sumo cuidado, a despegar las esquinas poco a poco. De repente lamenté haber arrojado los guantes, imprudentemente, a la basura. Los dedos me escocían más que nunca.

—Apure, hombre, apure. Que nos dan las mil si nos andamos con esos remilgos —dijo el mismo policía inverosímil del pañuelo rojo al cuello—. Aquí hace falta una mano experta.

Entonces el tipo agarra la bolsa, arranca de cualquier manera las tiras adhesivas y mete el brazo hasta el codo. Cuando saca el sobre grande, arrugado y abigarrado, la luz mortecina que llega de la ventana lo baña y, alucinación o no, una nubecilla de polvo se esparce en todas direcciones a través del papel poroso. ¡El ántrax! ¡Ese descerebrado la ha hecho buena! No solo se ha desgraciado a sí mismo, sino que nos ha condenado a todos nosotros a una muerte segura. Miré a Ioana con los ojos desorbitados: era evidente que estaba aguantando la respiración. Yo hice lo mismo hasta que sentí que me estaba poniendo de color verde. No iba a llegar siquiera a la edad de Nichita,4 me dije apenado. ¡Cuántas obras maestras se me quedarían en el tintero sin escribir!

Y ahí nos tenías a todos, congregados en torno a la misma mesita, mi mujer, yo y los dos policías, los cuatro con la mirada clavada en aquel sobre colocado boca arriba, abultado y garabateado de arriba abajo con tinta azul, negra y roja. El gordo Văcărescu decidió aplicar entonces al mortal recipiente el mismo tratamiento radical que tan buenos resultados le había proporcionado con la bolsa, pero esta vez Ghilduş, más listo, alargó una mano, se la plantó en el pecho y lo detuvo:

—¡Espera, hombre, espera, que este es el cuerpo del delito! Veamos… Humm, aquí parece que hay unos folios…

—Y aquí, más abajo, aquí, sí… —añadí yo, apuntando con el índice a unos cuantos centímetros del sobre—, ¿no cree que hay una bolsita con algo?.

Văcărescu puso sus gordos dedazos sobre el bultito. Pronto ambos policías se aplicaron en manosear el enorme sobre con tanta fruición que vi como el papel comenzaba a adelgazar bajo sus dedos a ojos vista. La nubecilla, entre tanto, crecía en el ocaso de invierno e iba llenando el despacho con sus mortíferos efluvios.

—Bueno, pues bien podría ser… ¡Qué cosa, tú…! Vaya, serán sinvergüenzas… Mira aquí… y aquí también…

Así, imaginé, debió de frotar Aladino la lámpara maravillosa en el interior de su cueva. ¿Qué genio iba a aparecer, de un momento a otro, por cualquiera de las esquinas de la carta?

—Y cuando piensas en los medios que tenemos —dijo con amargura el comisario, levantando el sobre y mirándolo al trasluz—. ¡El instrumental más moderno para casos como este, traído directamente de América! Pero ni siquiera lo hemos desempaquetado aún, ya le he dicho que estamos de obras, hay un jaleo montado por aquí… También tenemos bolsas especiales de plástico para recoger muestras, balanzas de precisión que te pesan hasta una molécula de esas… ¿cómo se llaman, Costică? ¡Medidores de radioactividad…! Es que también nos ocupamos de las radiaciones. De las radiaciones de todo tipo. Pero está todo en el almacén, metido en cajas…

—¡Cuéntales lo de los perros, anda, cuéntales! —añadió el teniente Constantin Văcărescu, pues aquel, acabábamos de enterarnos, era su nombre completo.

—También tenemos perros, sí. Tenientes y coroneles (ya saben que todos poseen un grado militar, ¿verdad?), todos expertos en sustancias peligrosas. ¡Tienen un olfato los desgraciados! Si tuviéramos a Zidane aquí, ya sabríamos lo que hay en el sobre, vaya que sí. No haría falta un analista.

—¡Zidane! ¡Ese sí que es un hacha! Vaya si no ha ganado todos los premios posibles en la vida… Un coronel de primera, Zidane. Ración extra. Pero, desgraciadamente, esto es lo que hay, señores: ni siquiera perros tenemos en estos momentos. Y no nos está permitido decirles dónde están…

Ambos policías intercambiaron una furtiva mirada. Era evidente que lamentaban profundamente no poder contarnos todo lo que sabían.

—Es ultrasecreto; se trata de una operación en la frontera…

—En Nădlac… —remató Costică, pero su jefe lo fulminó con la mirada.

—¡Ni una palabra más! —luego se enderezó, golpeó el sobre con la mano y dijo relajado, en tono mundano—: Manos a la obra. ¿Cómo decía usted que se llama?

5

—Cărtărescu —le digo, achicándome.

Les confieso que me horroriza decir mi nombre a la gente en general. Hay personas que no me reconocen, tampoco es que yo sea un tipo tan popular, pero normalmente, cuando pronuncio mi nombre en la oficina de correos, en el banco o Dios sabe dónde, siempre hay alguien en la cola que me pregunta: «Ah, ¿así que es usted el escritor?». Y entonces tengo que darme la vuelta, exhibir mi sonrisa más modesta y responder, con la mirada clavada en el suelo: «Mm… sí…», porque de lo contrario parece que me estoy haciendo el tonto y de paso rebozándoles a todos los que me miran con ojos como platos que ellos no son escritores. En dos o tres ocasiones he hecho incluso de tripas corazón y le he soltado a alguna chica que se me había acercado trotando para pedirme un autógrafo: «Lo siento pero se ha confundido usted», o aún peor: «¿Cómo dice? ¿Cărtărescu? ¿Quién es ese Cărtărescu?», pero en esas ocasiones siempre he acabado arrepintiéndome. Sin embargo, allí, en la sede de la policía, enseguida me di cuenta de que no tenía nada que temer: esos muchachos eran totalmente ingenuos en todo lo tocante al fenómeno literario. Si hubiera dicho que me llamaba Cioran, Noica o Breban, se habrían quedado con la misma cara de idiotas.

—O, bien, Cărtănescu. ¿Y su nombre de pila?

—Mircea.

—¿Sabe qué? Va usted a rellenarnos una declaración que incluya todo lo que le ha sucedido. Costică, dale a este caballero una hoja y trae uno de esos modelos antiguos, ya sabes, para que sepa cómo rellenarlo —me miró como si en realidad pensase que yo era un tipo de pocas luces—. Yo tengo que marcharme, que me espera Bercea.

Nos pusimos en pie, le estrechamos la mano al comisario Ghilduş que desapareció, siguiendo su costumbre, como si se lo hubiera tragado la tierra, y quedamos a merced de Văcărescu. Entre tanto, había oscurecido ya por completo, y apenas se distinguía, en el despacho, el brillo de las superficies de las sillas y las mesas junto a la ventana. Văcărescu no parecía darse cuenta de que estábamos casi a oscuras. Estaba obsesionado —resultaba evidente— por el problema de la boca de su esposa. Se le veía muy agobiado con el asunto. Así que, viendo que él no reaccionaba, me levanté de nuevo y encendí la luz. Eso pareció que hizo reaccionar al policía.

—Hum, bien. Vamos a hacer lo siguiente —dijo el teniente, mientras se estiraba la punta del pañuelo que llevaba al cuello—. Usted lo cuenta, ¿vale? y yo lo formulo. Usted me dice las cosas una a una y yo le dicto cómo escribirlas. La escritura requiere experiencia, yo le ayudo. No es difícil, no se agobie. No todo el mundo es capaz de hacerlo, no tiene usted de que avergonzarse si le cuesta un poco. Es como jugar al fútbol. Hay que saberse unos cuantos trucos. La gente no sabe qué es lo que tiene que decir; la coges por sorpresa y la pones a hacer una declaración, y casi siempre te encuentras con que empieza a escarbar por la mitad del montón, como una gallina: «Pues mire usted, iba por la calle y se me acerca un tipo y me dice no sé qué y no sé cuántos…». Y al final aquello se convierte en un galimatías que no hay quien lo entienda. ¡No es eso, hombre, no es eso! Así que estas cosas hay que hacerlas como es debido. Venga, coja este modelo: el abajo firmante… domiciliado, venga rellene… carnet número… ¡Venga, escriba usted, caray! El a-ba-jo fir-man-te… (y ahí pone su nombre), do-mi-ci-liaaaa-do… Y aquí pone usted dónde vive, la calle y el número, código postal… ¡El carnet de identidad! ¿Se lo sabe de memoria…? ¡Bien! Ahora pasemos a la historia propiamente dicha, al intríngulis. Venga, yo le ayudo. ¿Cuándo decía que ha recibido el sobre?

—Esta mañana.

—De acuerdo. Ponga usted: «En la mañana del día tal y tal…». ¿Se encontraba en casa?

—Sí.

—«…encontrándome en mi domicilio…» Bueno, ¿y qué ha pasado?

—Ha sonado el teléfono.

—Vale. «He sido informado por la secretaria de la revista…» ¿Cómo es la revista?

—Lettre Internationale.

—¿Mande? —Văcărescu me miró con recelo—. Hombre, no nos liemos. ¡Te estoy preguntando por la revista, esa de donde te han llamado, no por el rollo ese de Dinamarca! Eso lo dejaremos para luego, aún no hemos llegado ahí.

—Es que se llama así.

—¿Cómo así?

—Sí, Lettre Internationale…

¿Nos está tomando el pelo?, me dice. Claro que no, me apresuro a decirle yo. Es muy sencillo. Lettre Internationale es una revista que aparece, con el mismo nombre, en varios países de Europa, entre ellos también Rumanía y Dinamarca. Pero, entonces, por qué no han traducido su nombre al rumano y santas pascuas. Para que pueda entenderlo cualquiera. Porque con ese nombre, si vas a comprarla al quiosco se te lengua la traba y la vendedora no sabe qué traerte. Ese es su problema, justamente, respondí yo, y Văcărescu nos miró hastiado: vale, para ti la perra gorda…

—Vale, escríbelo, eso, como suena —el policía miraba cómo escribía por encima de mi hombro—. Anda, mira, he pasado a tutearos sin darme cuenta, eh. Es como en el chiste ese: «Señorita, ¿está usted sola o te acompaña tu madre?» —y soltó una carcajada al techo, como si hubiera dicho algo muy ocurrente.

Sudé una hora entera redactando la declaración de las narices. El resultado, una vez concluí, se me antojó sencillamente alucinante. Ni siquiera en los documentos del partido, en los lejanos tiempos del comunismo, habría sido capaz de encontrar un ejemplo de amojamamiento de la lengua como aquel. Aquella cantidad de gerundios e infinitivos, de perífrasis, de anacolutos… Sin saber muy por qué, el sobre aparecía siempre bajo la denominación de «receptorio», y estaba «inscripcionado», no escrito, «transversal y longitudinalmente», no a lo largo y a lo ancho de su superficie, a «pluma de punta giratoria de diversos colores», en vez de a bolígrafo. Y así durante tres o cuatro hojas, escritas con una letra tan menuda que la muñeca me estallaba, pues yo había sido todo el tiempo el brazo ejecutor y el teniente, la mente ordenante. Văcărescu, saltaba a la vista, estaba indeciblemente agradecido. De hecho, se acariciaba su redondeada barriguilla con la ternura de una embarazada.

—Bueno, pues al final hemos terminado sacándolo adelante entre los dos, ¿no cree? Ya sabe lo que decía aquel: mamá clava la aguja y yo tiro del hilo… Ahora solo nos queda el último obstáculo: tiene que verlo el coronel. El señor coronel Plopeanu. Tal vez hayáis oído hablar de él, es una eminencia… El mes pasado salió en Tele 7 ABC. Esperadme aquí que ya voy yo a su despacho y lo traigo. Vuelvo en un momentito.

En esos pasillos, sin embargo, el tiempo no parecía transcurrir al mismo ritmo que en el resto del sistema solar, o más bien transcurría más lento de lo habitual. El «momentito» de Văcărescu se transformó en una auténtica eternidad. Ioana y yo nos pusimos de nuevo a chismorrear sobre nuestros amigos, hicimos y deshicimos unas cuantas listas de autores canónicos, volvimos a organizar, esta vez con más precisión, los primeros treinta años de la vida de nuestro hijo… Ya era noche cerrada. No dábamos crédito a lo que estaba pasando: llevábamos un día entero en dependencias policiales, nosotros, que hasta entonces solo habíamos entrado en una comisaría para renovar los carnés de identidad. A la luz anaranjada del poste de neón cuya luz se filtraba por la ventana, descubrimos que en algún momento había empezado a nevar. Nos preguntábamos ya si estábamos condenados a dejarnos los huesos por aquellos andurriales cuando oímos al fin, en lontananza, unos pasos rápidos (y como a trompicones) que se aproximaban por el pasillo. La puerta se abrió de par en par con marcado dramatismo y el teniente, más colorado que el pañuelo colorado que llevaba al cuello, sudoroso irrumpió en el cuarto. Su rostro estaba teñido de desesperación. Agitó ante nuestros ojos las páginas de la declaración, enrolladas, y exclamó:

—¡Qué desgracia! —pensamos que de un momento a otro se iba a echar a llorar—. ¡El señor coronel nos la ha devuelto para que la rehagamos entera!

6

… Y la rehicimos entera, aunque siguiendo otro modelo, en absoluto mejor ni más efectivo que el primero; era como en la mili: siempre que llegaba un oficial nuevo teníamos que volver a aprender el paso de desfile desde cero. Hacia las siete por fin, decidimos que el nuevo informe estaba listo, y Văcărescu (Costică ya para los que éramos íntimos suyos) se lo llevó para que lo supervisara otra vez el famoso señor coronel Plopeanu. «Que Dios nos ampare», suplicamos nosotros exprimiendo las escasas fuerzas que nos quedaban en el cuerpo.

A esas alturas, estábamos ya muertos de cansancio, cruelmente hambrientos y trastornados como por un sueño extraño en el que habíamos sido atacados con ántrax y habíamos pasado un día entero deambulando por los pasillos y los despachos de la central de policía, en compañía de unas apariciones comparables a las orugas habladoras y los gatos sonrientes de Alicia en el País de las Maravillas. El teniente volvió poco rato después, esta vez triunfante, con el flamante documento sellado por la famosa mano del célebre coronel que había salido incluso en Tele 7 ABC. Éramos por fin libres para abandonar la institución y volver a casita, a descansar. Văcărescu agarró el sobre que estaba en la mesa, lo introdujo en otro sobre, más viejo y más desgastado aún, con no sé cuántas direcciones sucesivas tachadas con vigorosas rayas a bolígrafo e, introduciéndoselo bajo el brazo, nos tendió la mano que le quedaba libre:

—Os telefonearemos en cuanto lleguen los resultados del laboratorio. Ahora, por favor, disculpadnos. Ya lo veis, estamos de reformas y hoy tienen que incorporarse unos colegas así que… Si tuviéramos el instrumental y las bolsas herméticas y los perros de las narices lo haríamos todo en diez segundos, os lo juro. Qué mala suerte… Tenía que suceder justo ahora lo de la operación secreta en Năd…

—No se preocupe, no se preocupe —nos apresuramos a interrumpirle al unísono—, nos hacemos cargo. Les estamos muy agradecidos. —No nos apetecía para nada tener que escuchar más secretos profesionales o personales (¡madre mía!, la boca de su mujer, los préstamos…)—. Esperaremos a recibir su llamada.

Y así nos marchamos. Estábamos extrañamente tranquilos. Habíamos cumplido con nuestra obligación. Nadie moriría por culpa de una imprudencia nuestra. La INTERPOL pondría en marcha sus infalibles engranajes y harían caer en sus redes al criminal internacional que había amenazado con comprometer nuestras vidas. Tan aligeradas sentíamos nuestras conciencias que, a pesar de lo cansados que estábamos, hicimos todo el camino de vuelta patinando por el hielo, entre risas y batallando con bolas de nieve. Una vez en casa, devoramos todo lo que había en el frigorífico y nos acostamos para soñar con el ántrax.

Nos despertó el teléfono. Serían las siete de la mañana.

—Hola, ¿maestro Cărtărescu?

Cuando oigo esa expresión, me llevan los demonios, sobre todo si es a una hora indecente como aquella.

—¿Qué desea?

—Maestro, fui alumno suyo en la facultad, no sé si le dice algo el apellido…

—¿Qué es lo que quiere, hombre de Dios? ¿Sabe usted qué hora es?

—Le ruego que me perdone, ya sabe, este oficio es lo que tiene… Trabajo para el periódico Vocea. Dicen por ahí que ha recibido un sobre con ántrax… Le rogaría que me comentara un poco…

¡Aquello era formidable! La víspera habíamos estado todo el día fuera de casa, no habíamos hablado con nadie. Incluso habíamos decidido apagar el teléfono móvil. Ni siquiera nuestros amigos más íntimos estaban al corriente de lo que había pasado. Qué diantre, ¿acaso los periodistas estos duermen en el cuartelillo de la policía? ¿O es que tienen un policía metido en la cama? Enfurruñado, rehusé «hacer comentarios», colgué el teléfono de un golpe y volví a arrebujarme entre las sábanas. Después, durante todo el día, elaboré unos guiones increíblemente variados para esa historia que de un modo tan inesperado me había absorbido en su monstruoso vientre. En el más feliz de los casos, el laboratorio analizaba el polvillo, unos científicos con instrumental de precisión destruían los mortales gérmenes y en este punto se desencadenaba una investigación internacional. El malévolo terrorista danés era capturado, rápidamente juzgado y acababa entre rejas. No permitirían que volviera a actuar de nuevo. Sin embargo, había un elemento que no había tenido presente en mis elucubraciones: nos encontrábamos en Rumanía. ¿Por qué iban a ser los técnicos de laboratorio más profesionales que aquellos policías en tejanos con los que habíamos pasado el día? ¿Y si el técnico también era de los que metía el dinero en la boca de su mujer? ¿Y si también ellos estaban de obras? ¿Y si sus perros también tenían catarro o garrapatas o la filoxera o quién sabe qué? Con las sustancias peligrosas suele trabajarse en condiciones especiales, bajo una corriente de aire. ¿Y si un idiota invirtiera la marcha del ventilador de tal manera que, por el sistema de ventilación del laboratorio, saliera disparada de repente una nube de ántrax, tan gorda como un hongo nuclear, y cubriera toda la ciudad? Millones de muertos desde Militari hasta Balta Albă. No se librarían ni las aldeas limítrofes… ¿Y quién sería el único y absoluto responsable de todo aquel desastre? Yo. Saldría en las enciclopedias junto a Gengis Khan, Stalin, Hitler y Pol Pot. Cuando surgiera en una conversación el tema de Rumanía, los extranjeros ya no dirían: «Yes, indeed, Hagi, Comăneci, Ceauşescu…» sino: «Yes, yes, we know, Cărtărescu…». Se me helaba la sangre en las venas solo de pensarlo.

Por la noche me senté a leer la prensa en Internet, como era mi costumbre. Pero no bien fui abriendo las secciones de cultura de los diferentes periódicos cuando me quedé paralizado. No podía dar crédito a lo que veían mis ojos. Todas las noticias estaban calcadas en su esencia, solo diferían los titulares: «Cărtărescu, brutalmente atacado con ántrax», «Un poco de ántrax para Cărtărescu», «Conocido novelista amenazado con polvo mortal», «El autor de Cegador