Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Desperta Ferro Ediciones

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

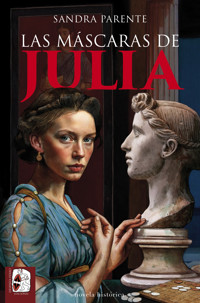

«Y entonces, como cuando acaba una obra de teatro, las máscaras se caen y somos lo que recordamos. Recuerdos». Roma, principios del siglo I de nuestra era. Augusto, princeps, domina con mano férrea el Imperio, aunque mantenga la ficción de una República restaurada. Pero bajo la apariencia de una concordia que impulsa la recuperación de las viejas costumbres, late una represión que se cobrará víctimas incluso entre sus más allegados: su propia hija, Julia, acusada de adulterio, humillada públicamente y desterrada a un desolado islote del mar Tirreno. Años después, Julila, hija de Julia la Mayor y nieta de Augusto, indagará sobre lo que le ocurrió a su madre, para descubrir que la «historia oficial» que le contaron —a ella y a toda Roma— no es la verdad. Con un estilo íntimo y una trama coral, Sandra Parente nos adentra con su novela históricaLas máscaras de Julia en el seno de la familia del primero de los emperadores romanos, envuelta en un clima de obediencia y de silencios impuestos a rajatabla, donde todos —Livia, Tiberio, Julia, el propio Augusto…— se esconden, como actores, tras sus máscaras. Julila, que pasará a la posteridad como Julia la Menor, ahondará en el drama que vivió su madre, la hija del césar casada tres veces, mientras debe tomar decisiones para no ser, ella también, una víctima.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 749

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Las máscaras de Julia

Sandra Parente

© de esta edición:

Las máscaras de Julia

Desperta Ferro Ediciones SLNE

Paseo del Prado, 12, 1.º derecha

28014 Madrid

www.despertaferro-ediciones.com

ISBN: 978-84-129847-3-6

Diseño y maquetación: Raúl Clavijo Hernández

Cartografía: Desperta Ferro Ediciones / Juan Valverde

Coordinación editorial: Óscar González Camaño

Guardas: Fresco de la villa de Agripa Póstumo en Boscotrecase. Detalle del fresco: un par de esbeltas columnas sostienen un frontón ornamentado; sobre cada columna, un retrato enmarcado en un medallón; el retrato de la izquierda es probablemente Julia, hija de Augusto; el de la derecha, Livia; última década del siglo I a. C. Nueva York, Museo Metropolitano de Arte.

Primera edición: octubre 2025

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

Todos los derechos reservados © 2025 Desperta Ferro Ediciones. Queda expresamente prohibida la reproducción, adaptación o modificación total y/o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento ya sea físico o digital, sin autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo sanciones establecidas en las leyes.

Producción del ePub: booqlab

Este es un libro sobre dos mujeres para las dos mujeres más importantes de mi vida.

Para «maman et Tata»:Fina y Luz.

índice

Cubierta

Título

Créditos

Índice

Árbol genealógico

Mapa de Italia

Dramatis personae

Prólogo

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Epílogo

Agradecimientos

Posfacio:

Familia, trabajo y virtud: entre Julias anda el juego

, por Patricia González Gutiérrez

Guide

Cover

Índice

Start

Dramatis personae

Agripa, Marco Vipsanio, amigo personal de Augusto e importante general. Casado previamente con Cecilia Ática y Marcela la Mayor, es el segundo esposo de Julia. Padre de Julila, Cayo y Lucio César, Agripina, Póstumo, Vipsania y Sanina.

Agripina, Vipsania Agripina o Agripina la Mayor, hija de Agripa y Julia y nieta de Augusto, futura esposa de Germánico.

Augusto, nacido como Cayo Octavio Turino, adoptado por César como Cayo Julio César Octaviano y «convertido» después en el Imperator César Augusto, Hijo del Divino César, es el princeps en una República «restaurada». Con Escribonia tuvo a su única hija Julia. Su tercera esposa es Livia. Su hija, hijastros, sobrinos y nietos son peones en su juego político.

Cayo César, hijo de Julia y Agripa, adoptado por su abuelo Augusto cuando tenía tres años junto a su hermano Lucio César. Es hermano también de Julila, Agripina y Póstumo y medio Hermano de Vipsania y Sanina.

Cota Máximo, Marco Aurelio, amigo íntimo de Ovidio.

Crispino Sulpiciano, Tito Quincio, amigo de Julia y miembro de su círculo literario.

Dafné, esclava de la familia imperial.

Druso el Mayor, hijo de Livia y hermano de Tiberio, casado con Antonina, hija de Octavia la Menor y Marco Antonio. Es el padre, entre otros, de Germánico.

Druso el Menor, también conocido como Cástor, es hijo de Tiberio y de Vipsania. Hijastro de Julia.

Epicado, Cayo Asinio, hijo del liberto Cayo Asinio Lisos. Su patrono es Cayo Asinio Galo, esposo de Vipsania, que lo recomienda a Julila para que investigue sobre su madre Julia.

Escipión, Publio Cornelio, hijo de Escribonia, es miembro del mismo círculo literario que su medio hermana Julia.

Escribonia, casada en terceras nupcias con Octaviano, con quien tiene a Julia. De su segundo matrimonio tuvo a Cornelia (madre de Lucio Emilio Paulo) y Publio Cornelio Escipión. Es abuela, entre otros, de Julila, Cayo y Lucio César, Agripina, Póstumo y Lucio Emilio Paulo.

Febe, esclava, después liberta y sobre todo amiga y confidente de Julia.

Filtates, antigua esclava de la familia imperial, amiga de Febe.

Graco, Tiberio Sempronio, amigo de Julia, Julo Antonio y Ovidio, forma parte del mismo círculo literario que ellos.

Julia o Julia la Mayor, hija de Augusto y Escribonia. Hijastra de Livia. Madre de Cayo y Lucio César, Julila, Agripina y Póstumo. Madrastra de Vipsania, Sanina y Druso el Menor. Medio hermana de Cornelia y de Escipión.

Julila, Julia la Menor o Vipsania Julia Agripina, hija de Agripa y de Julia. Nieta de Augusto. Hermana de Cayo y Lucio César, Agripina y Póstumo. Medio Hermana de Vipsania y Sanina.

Julo Antonio, hijo de Marco Antonio y Fulvia. Hermano de Antilo. Es acogido por Octavia la Menor que lo cría y educa. Con alma de poeta, es miembro del mismo círculo literario al que pertenece Julia.

Latona, esclava de Augusto y luego de Julia. Fue el ama de cría de Julia que la cuidó durante su infancia. Se encargo de cuidar también a los hijos e hijos políticos de Julia.

Livia, tercera esposa de Augusto. Madre de Tiberio y de Druso el Mayor. Madrastra de Julia. Es la abuela política de Julila, Cayo y Lucio César, Agripina y Póstumo.

Lucio César, hijo de Julia y Agripa, nieto de Augusto, adoptado por éste cuando nació junto a su hermano Cayo César. Es el hermano también de Julila, Agripina y Póstumo. Medio Hermano de Vipsania y Sanina.

Marcela o Marcela la Mayor, hija de Octavia la Menor y de Marco Claudio Marcelo. Sobrina de Augusto. Es hermana de Marcelo y Marcelina. Prima y luego cuñada de Julia. Su primer esposo es Agripa con el que tiene a Sanina, después se casa con Julo Antonio. Medio hermana de Antonia y Antonina.

Marcelina o Marcela la Menor, hija de Octavia la Menor y de Marco Claudio Marcelo. Sobrina de Augusto. Es hermana de Marcelo y Marcela. Prima, amiga y luego cuñada de Julia. Su segundo esposo, Paulo Emilio Lépido, es también el padre de Lucio Emilio Paulo, el marido de Julila.

Marcelo, Marco Claudio. Hijo de Octavia la menor y de Marco Claudio Marcelo. Sobrino de Augusto. Es hermano de Marcela y Marcelina. Primer esposo de Julia.

Marcia, prostituta que trabaja en las termas de Agripa.

Mecenas, Cayo Cilnio, amigo personal y consejero de Augusto, patrón de poetas.

Novato, Junio, líder de un grupo de hombres que trabajan en la calle para Lucio Emilio Paulo.

Octavia u Octavia la Menor, hermana de Augusto. De su primer esposo tiene a Marcelo, Marcela y Marcelina; del segundo, Marco Antonio, a Antonia y Antonina, y después acogerá y educará a su hijo Julio Antonio. Tía y luego suegra de Julia.

Ovidio, Publio Ovidio Nasón, reputado poeta, amigo de Cota Máximo así como de Julia y luego de su hija Julila. Pertenece al mismo círculo literario que Julia.

Paulo, Lucio Emilio, esposo de Julila. Hijo de Cornelia (media hermana de Julia) y nieto de Escribonia.

Póstumo, Marco Vipsanio Agripa, luego Agripa Julio César. Hijo de Julia y Agripa, nieto de Augusto, adoptado por este junto a Tiberio. Es el hermano también de Cayo y Lucio César, Julila y Agripina. Medio Hermano de Vipsania y Sanina.

Pulcro, Apio Claudio, amigo de Julia y miembro de su círculo literario.

Rufo, Marco Plaucio, trabaja para Lucio Emilio Paulo.

Sanina, diminutivo de Vipsania Agripina. Hija de Agripa y Marcela la Mayor. Casada con Publio Quintilio Varo. Tras el divorcio de sus padres fue a vivir con su padre y su madrasta Julia. Medio hermana de Cayo y Lucio César, Julila, Agripina y Póstumo.

Sempronio Graco, Tiberio, amigo de Julia y miembro de su círculo literario.

Silano, Décimo Junio, amigo de infancia de Julila… y algo más.

Venusta, esclava de Tito Estatilio Tauro.

Vipsania o Vipsania Agripina, hija de Agripa y Cecilia Ática, medio hermana de Julila, Cayo y Lucio César, Agripina, Póstumo y Sanina. Primera esposa de Tiberio con quien tiene a Druso el Mayor. Casada en segundas nupcias con Cayo Asinio Galo.

prólogo

JULILA

Isla de Trimero. Abril del año 761 A.U.C.1

He aprendido a leer el movimiento de los labios, con la mirada distraída, como si no prestara atención. He aprendido a observar el movimiento de las bocas y así, sin que se note, poder cruzar unas palabras en silencio, a veces con un susurro rápido, sin que nadie oiga lo que quiero decir en medio del confuso mutismo de las fiestas de mi abuelo. Ese ruido ordenado al que él prefiere llamar decoro y virtud, el pudor de nuestros antepasados.

«Familia, trabajo y virtud».

Yo soy Julila, nieta del hombre más poderoso del orbe, el reverenciado Augusto, hija de Julia, su primogénita, su única descendiente. Muchos, salvo mis allegados u honrosas excepciones, pensarán ahora que, a pesar de mi férrea educación, soy una mujer malcriada sin más intereses en la vida que temas venales, carnales y superficiales. Muchos pensarán que soy despreocupada, displicente y superficial. Muchos, en definitiva, dirán de mí que me parezco a mi madre.

A veces me oyen cuando están detrás de una puerta. Da igual la madera, el nogal o el roble, el lujo o la sencillez: el sonido atraviesa el umbral hasta llegar a sus oídos. No están ahí demasiado tiempo. No quieren que se les vea. Siempre hay alguien escuchando, observando, delatando. También yo lo hago, a mi manera.

La verdad es que los oigo a todos: a mi hermana Agripina, a mis primos, a Livia, a mi abuelo, incluso a los esclavos. Cuando dejo que la puerta se abra y me muestro, a menudo tienen ese gesto tan característico de la gente cuando les sorprendes hablando de ti a tus espaldas: incómodos, cambian de tema como si con aquello, en realidad, no se notara. El silencio, embarazoso, suele ser la mejor respuesta a la difamación, a la calumnia, tan en boga en estos tiempos. Suelo deleitarme con estas situaciones. Decía Cicerón, hombre virtuoso que acabó enemistado con mi abuelo, que nada corre tanto como la calumnia: no hay nada más fácil de lanzar, más fácil de aceptar y más rápido en extenderse. No debería citar a Cicerón, podría desviarme del recto camino.

Y es que yo, Julila, nieta de Augusto, debo ser un modelo de virtud. Capaz de sonreír, de saludar, de ser amable, aunque no lo desee, me asfixie por dentro o a veces dude o tema. He de mantenerme silenciosa y escuchar, servicial, a quienes no saben hacerlo. Debo ser sosegada y sufrida, hermosa pero no provocadora, sumisa y humilde, casta pero fértil, honrada pero neutra; en una palabra, abstracta. Debo desfigurarme y eclipsarme para redibujar mis contornos como una estatua de Dafne a punto de ser convertida en laurel: perfecta, ajena a lo que le sucederá tras el deseo de Apolo. He de proscribir mis anhelos a sabiendas de que tras la madera siempre habrá una persona escuchando.

Puerta tras puerta.

Todo esto empieza, o debería decir que acaba, en esta jornada fría y lluviosa. La tímida luz de la lámpara de aceite se agita delineando una nueva realidad tras la penumbra. El tiempo pasa para nosotros y nos impregna con su sombra. Antes de estar aquí, bebía del pasado y me ahogaba en el presente. Pasado, presente y futuro se entremezclaban en una ilusión que destilaba gotas de agua fluyendo por una clepsidra sin que las viera caer. Ahora me detengo en el serpenteo de una llama, en las ondulaciones de una gota de lluvia sobre el mar, en el devaneo de las olas en su ir y venir mientras recuerdo.

Recuerdos. ¿Al final todo se resume a eso? Lo que yo soy, lo que fueron mi madre, mis hermanos, Julo Antonio, Décimo y tantos otros. Incluso el abuelo, ese hombre en clave de futuro dios que muchos conocen como Augusto, otros tantos como César. Mi abuelo. Quizás, en verdad, él sea más consciente que nadie sobre la trascendencia de la memoria: tal vez él y Livia sean capaces de esculpirla como el mejor artista griego preparado para moldear una figura de perfectas proporciones para este juego que es Roma: un juego de ladrones.

Un día, cuando era niña, Livia se sentó a mi lado y me explicó sus reglas: veinte fichas frente a otras tantas, desplegadas sobre el tablero cuadriculado como ejércitos en una guerra sin tregua ni testigos. Cada movimiento era una decisión irrevocable: unas fichas quedaban inmovilizadas, capturadas, resignadas al olvido. Y luego estaban aquellas que, al ser devoradas por el rival, desaparecían sin despedida, como si nunca hubieran ocupado su lugar en el tablero.

—Las mejores jugadas no son las que desafían abiertamente, sino las que emergen del aire, las que nadie ve venir hasta que es demasiado tarde —me dijo entonces.

Demasiado tarde…

Al nacer, descubrimos la luz del mundo. Lo empezamos a descifrar con nuestras primeras suposiciones. Lo paladeamos vislumbrando la frágil telaraña de las relaciones sociales y políticas, los desengaños, las obligaciones y las sorpresas, los colores, las texturas y los sabores. Aprendemos a amar, a soñar. Fantaseamos con cambiar ese mundo. Y entonces, como cuando acaba una obra de teatro, las máscaras se caen y somos lo que recordamos. Recuerdos.

Aún recuerdo el día en el que todo cambió. Fue como el lanzamiento de una jabalina: una herida insospechada, un golpe certero desgarrando las entrañas. Como una pieza en el juego de ladrones, que avanza con determinación, solo para descubrir, demasiado tarde, que el juego ha empezado y que no hay vuelta atrás.

_______________

1 8 d. C.

I

Roma, casa de Augusto en el Palatino. En el cuarto día antes de las calendas de octubre de DCCLII A.U.C.1

Porque las cosas sucedieron tal como las vamos a narrar; tal vez sí, tal vez no, pero nadie podría decir que no fueran así. Porque la memoria es una bruma caprichosa, un juego de luces y sombras donde la verdad y la imaginación se entrelazan sin pedir permiso. Lo que importa no es la certeza absoluta, sino el modo en que el tiempo va moldeando los recuerdos hasta convertirlos en historias, o quizás sea Historia.

Faltaban cuatro días para las calendas de octubre. Julila tenía diecisiete años y poseía, esa belleza caduca que otorga la inocencia; una belleza con piel de marfil que lustraban unos grandes ojos azules. Aquellos ojos, tan claros y transparentes, llevaban a algunos a decir que por momentos se distinguía su alma a través de ellos.

Julila caminaba por los pasillos de la casa de Augusto en el Palatino; con paso veloz, quizá, pero liviano. Si algo había potenciado en ella su estricta educación era su gracia natural. A ella siempre le habían gustado sus pies, pequeños sí, pero no demasiado –apropiados diría ella, finos y elegantes–, semejantes a los de la estatua de Venus Genetrix que un día había observado con atención en el templo de esta diosa. No por nada, había pensado entonces, Venus era la antepasada de su familia, decían. Eso, en su caso, parecía manifestarse en sus pies –o al menos así lo creyó–, aunque a menudo le dolieran sin haber dado un solo paso, solo por mera preocupación. Tenía pies ligeros, en definitiva, gráciles y elegantes, sí, pero a la vez silenciosos. Si hubiera una forma de describir el sonido de las sombras caminando por los pasillos de la casa de Augusto, ese sería el modo de representar el paso de Julila: presta y veloz, grácil y silenciosa, también ensimismada.

Faltaban cuatro días para las calendas de octubre y aquella era una jornada lluviosa, como si el cielo enlutado lamentara lo sucedido.

La mañana había transcurrido anodina para la joven matrona que llevaba ya dos años de matrimonio a sus espaldas. Fue despertada, lavada, vestida, peinada, maquillada. Abrazó a la pequeña Emilia, que apenas contaba con un año de vida, y supervisó que su legión de esclavos particular consiguiera una limpieza y un orden en su casa que pudiera satisfacerla; lo cual, conviene aclarar, no era una tarea simple. Había tomado, a continuación, un ligero desayuno, masticando con calma una rebanada de pan untada con miel y queso. Y, de repente, cuando se disponía a repasar como siempre el orden y la limpieza de su hogar, la llegada de Telefo, que anunciaba que su ama Livia deseaba verla con urgencia, interrumpió el fresco de pulcritud que tanto le complacía y que caracterizaba aquel momento de la mañana para Julila. Fue con cierta angustia, por tanto, que subió al palanquín que solía utilizar para sus desplazamientos dentro de Roma; y con aquel disgusto que le generaba cierta picazón en la parte interna de la piel de su muñeca, recorrió las escasas calles que separaban su casa de la de su abuelo.

Sus pequeños pies encadenaron un movimiento silencioso para atravesar aquella casa. Aquella domus que había sabido mantenerse sobria a pesar de todo el poder que concentraba, estaba envuelta en un curioso y llamativo mutismo, ajena a la habitual cacofonía de gritos y percusiones variadas, provocadas por las obras que se estaban realizando tras el incendio del año anterior y que solía mezclarse con el murmullo del gentío que pretendía ser recibido por el primero de los romanos, el Imperator César Augusto, Hijo del Divino Julio.

Los pasos de Julila se sucedieron hasta llegar frente a una puerta de nogal. Inconscientemente, la joven se detuvo a escuchar lo que ocurría del otro lado de aquella madera, aunque solo pudo percibir el anuncio de un esclavo a su ama notificando su presencia.

—Abuela —saludó al traspasar la puerta. Agachó con sutileza la cabeza en una leve reverencia.

«Es una falta de respeto hacia vuestra verdadera abuela. ¿Quién se ha creído?», la voz de su madre, con mal disimulada molestia, volvía a la mente de Julila. Recordaba escucharla decir aquello cuando aún era una niña que observaba su rostro y mentón agrandado por la perspectiva en contrapicado. Pero los años habían pasado, la frase se había repetido, Julila había crecido y escuchado a su madre, ahora un poco más baja que ella, decirle: «La abuela Escribonia es la sangre de vuestra sangre. No ella. No me gusta que llaméis a Livia así: solo es mi madrastra».

Pero desde que tenía uso de razón, Julila nunca tuvo el valor de llevarle abiertamente la contraria a Livia. Siempre había preferido contradecir a su madre: era más sencillo, más natural, quizás, y en todo caso, estaba convencida, menos peligroso.

Tras el saludo, Julila levantó la vista, mientras frotaba ligeramente la parte interna de la piel de su muñeca y observaba a la madrastra de su progenitora.

A Livia le gustaba recibir visitas en aquel lugar que concebía como una metáfora de la vida. Tras ella, en un fresco de tonos rojos en la pared, se dibujaba el escenario de un teatro en el que destacaban, finamente dibujadas, unas máscaras de actores: un hombre y una mujer de mirada oscura y penetrante. Livia parecía sobrevolar la habitación desde el centro de aquel escenario figurado a sus espaldas. Sentada sobre su silla de cátedra observaba a quien entraba en el mismo espacio que ella ocupaba, del mismo modo que un depredador al acecho de su presa.

Julila, aunque apreciara a Livia, sentía que nunca había sabido desvelar el misterio que escondían aquellos ojos del color de la lluvia. Livia era, para muchos, un adversario al que temer, pero también una maestra de la que aprender. Dos caras pero una misma moneda que, es necesario aclarar, en aquel instante el destino ya había lanzado al aire.

—¡Querida! ¡Qué silenciosa! No te había escuchado llegar hasta que te anunciaron —exclamó Livia enderezando su espalda mientras se mantenía sentada en su habitual silla de cátedra de bronce con sus omnipresentes leones en los reposabrazos.

Siempre la misma silla, la misma rectitud en la postura de su cuerpo y la misma sonrisa replicada hasta el infinito, igual que uno de esos vasos de cerámica aretina reproducidos una y mil veces de forma idéntica por un mismo molde. Aquella sonrisa, tan propia de Livia estiraba sus finos labios siempre tensos. La mujer de Augusto dio unas palmadas enérgicas y las esclavas que la acompañaban hasta ese momento salieron. Tras el doble «clap» de aquel breve aplauso, el silencio se instaló, o así lo parecía, pesado para algunos, omnipresente y estrepitoso para otros. Cualquiera que observara la escena, habría notado aquel mutismo repentino y también cómo los ojos de Livia se clavaban en los de su visitante.

Julila, en aquel día, percibía algo diferente en el aire: un ambiente más cargado, como si fuera observada con particular intensidad, y se sintió incómoda ante aquella mirada; ante esos grandes ojos grisáceos que escrutaban su alma en busca de cualquier grieta o fisura. Su escrutinio silencioso parecía tener el poder de traspasar la piel, la carne y los huesos para leer los pensamientos ajenos y sacarlos a la luz. Las dos máscaras teatrales, pintadas en el fresco de la habitación a espaldas de la esposa de Augusto, aparentaban sumarse a ella en aquella escena que se asemejaba a un desuello contemplativo. Julila se detuvo ante Livia del mismo modo que una estatua de piedra fijada al suelo por la mirada de la Medusa. La dama se levantó con calma y rodeó a la joven mujer, mientras mantenía sus ojos sobre ella. Sus pasos se escuchaban tras el golpeteo de sus zapatos sobre las teselas en blanco y negro del suelo, acompasándose con el latir del corazón de Julila.

Un latido, un paso; Livia se acercó.

Un latido, un movimiento; Livia le tomó la mano.

—Querida… —repitió en un tono ahora mucho menos elocuente, casi abochornado—, mi pequeña Julila. Sabes que siempre has sido mi favorita, ¿verdad? Tu abuelo no deja de hablar de tu hermana: Agripina por aquí, Agripina por allá… —Chasqueó su lengua—. Pero tú, mi pequeña, eres mucho más lista que ella.

Un latido.

Livia pasó el reverso de su mano por el rostro de la joven. El contacto de aquellos dedos, sutilmente arrugados por los casi cincuenta y siete años de vida de la matrona, erizó su vello.

—Tu abuelo… Ya debe de estar hablando con tus hermanos Lucio, Cayo y Agripina; quizás luego podrías encargarte de hablar con Póstumo para que sepa la verdad, ¿sí? Es demasiado joven para lo que tengo que decirte —apretó la mano de Julila un instante, en un gesto que se quería empático— y no creo que tu abuelo tenga la calma suficiente para hacerle entender la gravedad de lo ocurrido a un niño como él. Lo harás por mí, ¿verdad, querida?

Julila afirmó con la cabeza. Parecía una esclava adiestrada en ese único menester que movía el cuello sin pensar. Su corazón latía en su pecho, desbocado, como un caballo salvaje huyendo de quien no ha sido capaz de domarlo.

—Julila, tú… —empezó a decir Livia.

—¿Y mi madre? —interrumpió la joven de súbito.

Silencio.

Livia simplemente asintió, mientras el rictus de sus labios volvía a estirarse para formar una enigmática sonrisa.

JULILA

Roma, casa de Augusto en el Palatino. En el cuarto día antes de las calendas de octubre de DCCLII A.U.C.2

Hay muchas clases de sonrisas. Algunas expresan gracia, alegría o felicidad. Están las que susurran vergüenza, malicia, desprecio o falsedad. Otras, simplemente, hablan de compasión o paz; y están, incluso, algunas que contagian el miedo. El repertorio de Livia es quizás el más amplio que haya conocido. Ella sonríe mientras te halaga; sonríe, también, cuando asola tu mundo.

Siempre que algo terrible va a ocurrir, noto cómo los latidos de mi corazón resuenan en mi pecho y rebotan contra mis costillas. Siento su eco en mi cabeza, mientras las palabras que me llegan parecen hacerlo atenuadas, como si su menor fuerza pudiera causarme menos daño. Cuando Livia me habló y reveló lo ocurrido con mi madre, sentí que el aire estaba cargado de un olor acre, una mezcla de tierra revuelta, ramas podridas y agua estancada. Me quedé recta. Parecía un palo rígido que, con un poco más de presión, hubiera podido romperse, mientras sentía un dolor cada vez más presente en la planta de mis pies.

Ella siguió mirándome a los ojos. Debió de entender, entonces, parte de lo mucho que pasaba por mi mente en aquel instante: no sabía todo lo que podía haber ocurrido y me preocupaba la amplitud de los hechos. Mi madre estaba viva, sí, pero al parecer no volvería a verla. Ni unas palabras, ni una carta de despedida, nada. Desde que tengo uso de razón siempre recuerdo a mamá hablando y hablando, riendo y volviendo a hablar. Y de repente solo quedaba un silencio impuesto entre nosotras. Un silencio que me parecía, en aquel instante, tan improbable como el hecho de que Livia se hubiera levantado para acariciar mi mejilla y abrazarme.

Livia me envolvió con sus brazos mientras devastaba mi mundo en aquella tarde de septiembre. Me envolvió con sus brazos mientras su lengua clavaba un puñal, hondo, tan profundo que tenía la sensación de que el aire ya no llegaba hasta mi pecho. Clavaba ese puñal figurado en forma de terribles noticias, pero ella estaba ahí. En la alegría y en la miseria Livia se hacía presente para apoyarme. Livia siempre estuvo para mí.

En un instante, el inocente se convirtió en culpable y yo creí en las palabras de Livia. Quise creerla: era más sencillo, más sensato también. Creí, porque era el camino más recto y liviano, el mejor pavimentado hacia una conciencia limpia. Era más fácil creer que dudar. La convicción absoluta es irracional, pero más absurdo y, sobre todo, peligroso era dudar o siquiera poner en tela de juicio la verdad que había sido presentada ante mí. Mi mente se calló, mi sentido moral allanó el camino y no dudé: solo creí tomar una vía recta y transitada que me permitiría mantener mi vida intacta, a pesar de lo sucedido, sin hacer más preguntas.

Recuerdo que, al salir de las habitaciones de Livia, tenía la vista algo borrosa. Me detuve en la fuente que está en el patio porticado, frente a la gran puerta de roble que separa los dominios de Livia del resto de la casa. El portón resonó al cerrarse tras de mí. Me apoyé en el mármol, al borde de ese estanque en el que me gustaba mirarme cuando era pequeña. Estaba limpia, como un espejo, pero sentí el aroma rancio y agrio del agua estancada, podrida. La desorientación trepanaba mi sien con sus latidos y me quedé observando, obnubilada, cómo las gotas de lluvia formaban círculos concéntricos sobre la superficie del agua emborronando mi reflejo. Un círculo dentro de otro, como si uno se hubiera tragado al segundo y lo hubiera regurgitado.

Antropofagia del poder, canibalismo familiar, como unas fichas comiendo a otras y desapareciendo del tablero del juego de ladrones: una tras otra, hasta que solo queda una.

PUBLIO OVIDIO NASÓN

Roma. Cinco años después, abril de DCCLVII A.U.C.3

Como la ola es impulsada por otra a la que persigue, pasa el tiempo, vuela y sigue. Cinco años transcurrieron desde que tu madre no está con nosotros, Julila. Lo que era antes, ya no es; lo que nunca fue, es ahora. Cinco años han pasado y estás aquí, delante de mí. Mucho hemos hablado últimamente, bella dama de piel nívea, pero te he visto llegar hoy con tu túnica sin ceñir, tu cabellera peinada en dos mitades cubriendo tu cuello en un rollo trenzado y, sin desearlo, invoqué a Mnemosina, la memoria y madre de las musas.

Tras saludarte, observé tu mirada: azul, pura pero opaca, igual que el agua del mar en Bayas tras el paso de Neptuno. Nunca es fácil leerte, pero alguien que bien te conoce, como hago yo, aún puede distinguir en ellos el rojo que hace poco los teñía; una segunda piel marcando las finas venas sanguíneas en el blanco de tu mirada encendida por las lágrimas. Veías rojo, Julila. Has llorado, más de lo que hubieras querido y deseado. Tus hermanos, Cayo y Lucio, los hijos de Apolo, han muerto. Has llorado y rogado, y no has sido la única, pues Roma entera suplicó y lloró ante las funestas noticias. Augusto se desesperó. Cual Sísifo debía volver a empezar a empujar una gran roca hasta la cima, ¿para verla de nuevo caer? Todo estaba preparado. El camino estaba marcado. Dos sucesores, dos césares, tus hermanos.

Y ahora, ¿qué?

Primero fue Lucio, hace dos años. Tenía tan solo diecinueve años cuando una enfermedad se lo llevó en Marsella. La cantidad de rumores inservibles que un hombre tiene que aguantar se mide conforme a su poder; pero en el caso de la familia de César Augusto –tu familia–, las habladurías son casi infinitas. Todo el mundo habla y nadie conoce la verdad. Mentiras y verdades se mezclan en una extraña danza. Se ocultan y descubren, un movimiento tras otro. El cómo y por qué se enlazan en los gestos y el qué se quiere expresar con ellos, redunda en lo importante. En Roma, todo el mundo tiene intereses, pero nadie quiere mostrar su verdadero juego, como un borracho que lanza los dados y no quiere perderlo todo.

Sin embargo, el ruido se va extendiendo a medida que la gangrena pudre, poco a poco, lo que antes era sano, y enloquece a la víctima. Augusto había mostrado a tus hermanos, Cayo y Lucio, como sus propios hijos desde que eran unos niños; y el pueblo, siempre maleable en manos de un gran escultor, había aprendido a amarlos y admirarlos desde muy jóvenes. Eran los príncipes de la juventud, el futuro de Roma, su esperanza.

Cuando Cayo César partió a Oriente todos celebramos, yo el primero, sus futuras conquistas. No voy a negarlo, un poco de lisonjeo no mata a nadie: al contrario, otorga libertad a quien escribe en favor del que gobierna y se convierte en uno de los cinceles del escultor. Cayo se marchó y loé unas victorias que aún no eran suyas contra los partos. Para todos, Cayo vengaría a Craso: era «el príncipe de los jóvenes destinado a ser el príncipe de los viejos». Debo admitir que, en parte, creía lo que escribía, pero nunca llegué a pensar que el destino pudiera olvidar que el sino del agua del Tíber es unirse con el mar. El destino de Cayo fue el mismo que el de su hermano menor pues, demasiado pronto, fue alcanzado por una flecha traicionera y asesina que lo enloqueció primero, pudriendo su cuerpo y su alma, para a la postre matarlo.

Y tú lloraste, Julila. Para todos, aquellas muertes, más allá de lo obvio, redundaban en la falta de pragmatismo de lo ocurrido, pues Augusto necesitaba empezar desde el principio, desandar el camino en el laberinto siguiendo la hebra del poder. Las alianzas se habían roto y el juego empezaba de nuevo. ¿Tiberio? ¿Póstumo?

Tú aún no eras capaz de pensar en nada de aquello, solo en tu dolor. Y no te lo puedo reprochar, aunque los buitres acechen. El dolor, cual castigo de las Furias, se cierne sobre la mente como la serpiente que aqueja a Laocoonte: ahoga a la razón con sus voraces vueltas y sume al alma en el caos de las sombras.

Roma, casa de Augusto en el Palatino. Un mes antes, marzo de DCCLVII A.U.C.4

Lo que ayer fue una certeza, mañana se convertirá en una sospecha, una sombra donde la verdad se oculta detrás de versiones que compiten entre sí. Y cuando la historia pasa de boca en boca, cuando se fragmenta entre testigos y rumores, ¿qué queda de la realidad? Solo lo que el relato decide conservar.

—Toma un poco de vino de Pucino, querida. Bebe —sugirió Livia mientras servía una copa a Julila, la nieta de su marido.

Ambas parecían estar a solas en sus habitaciones del Palatino. La ya anciana matrona, pues había alcanzado su sexta década de vida, ni siquiera había permitido la presencia de ningún esclavo y uno podía figurarse con claridad que era para que ambas pudieran hablar sin ningún impedimento.

—Ya lo decía Asclepíades de Prusa: nada supera el poder del vino bebido con moderación y te confesaré que ninguno es mejor que el de Pucino.

Una leve sonrisa, quizá bienintencionada, estiraba los finos labios de la mujer de Augusto mientras pronunciaba aquellas palabras. Cuando Julila acercó a su boca al vaso de vidrio traslúcido de finas costillas moldeadas, pudo observar la intensidad profunda de aquel vino que en boca sintió ácido y áspero. Seco. Julila asintió y, mientras lo hacía, no pudo evitar pensar en el punzante dolor en la planta de sus pies. Se sentía una carcasa vacía como uno de esos títeres de madera que se veían en los espectáculos callejeros.

—Tienes que permitirte llorar —continuó Livia, mientras clavaba sus ojos grises y en apariencia inquisidores en los de Julila.

La joven contaba, por aquel entonces, con unos veintidós años, y había perdido parte del candor de la infancia en una mirada que, ahora, se podría decir, lucía triste. Se quedó con su copa en el aire y observó a la anciana con un gesto de incredulidad.

—Ya sé que siempre te lo he dicho, querida, pero si no lo haces enloquecerás —añadió Livia.

Julila seguía mirando a la anciana sin tratar siquiera de disimular su sorpresa. A lo largo de toda su vida, le habían dicho y repetido hasta la saciedad, que nada era más importante que disimular los sentimientos. Tenía que ser capaz de observarlos, seleccionarlos, asumirlos y esconderlos para, finalmente, encerrarlos en su caja de Pandora particular, bajo llave, y sin que nadie, ni siquiera un esclavo, fuera capaz de leerlos. Vestir una máscara. Los sentimientos eran una peligrosa y singular muestra de debilidad que concedían a los demás el poder de la destrucción. Y, cabe señalar, esa afirmación cobraba especial interés para una mujer, pues si una matrona quería poseer cierta credibilidad, debía mostrarse ajena a sus sentimientos y estar por encima de esas debilidades que se consideraban propias de su sexo. Aquello había demostrado ser una regla importante a nivel general, pero, además, se podría afirmar que tras los acontecimientos que rodearon a su madre y precipitaron su caída, Julila había puesto especial empeño en no querer exponer sus emociones.

Pero en ese momento el dolor en sus pies era una presencia constante, no más significativa que la sensación de sequedad que le había dejado aquel vino en la boca, pero igualmente ineludible. No se podría calificar como un dolor agudo, sino como una molestia sorda, un recordatorio de que el cuerpo insistía en existir, a pesar de lo absurdo de su propia pervivencia y de que ni siquiera estuviera en pie.

—Y no lo digo para que llores ante todo el mundo, Julila. Eso te haría débil e indigna de tu sangre. Recuerdo, y discúlpame por decirlo, a tu madre actuando así en el pasado. Era algo indigno de la hija de César.

Movió la cabeza en una negación que afirmaba lo que pensaba.

—Pero, querida —y Livia miró fijamente a Julila a los ojos—, tienes que abrirte a alguien. Elige a la persona que consideres adecuada y habla con ella, hazme caso. Cuando los dioses se llevaron a mi Druso tuve que hacerlo.

Julila pareció percibir un brillo especial en los ojos de Livia, pero solo duró un breve instante.

—Hablé con el filósofo Areo: me escuchó y, sobre todo, me permitió no olvidar. No quiero olvidar a Druso. De hecho, no quiero que nadie olvide a mi hijo, aunque al principio solo el recordarlo doliera tanto.

Julila asentía con lentitud a las palabras de Livia, aún se mantenía muda. Livia la observaba, sentada, aparentemente inmutable en su silla de cátedra, con aquellos apoyabrazos de bronce con cabezas de leones moldeadas. La joven miraba las máscaras teatrales a espaldas de Livia, pintadas con maestría sobre la escena representada con un fondo rojo intenso en el fresco de la habitación. Sentía, se podría decir, un olor que cargaba sus sentidos, como el pesado aroma a agua estancada que se adhería a ella, una sombra viscosa, aunque inexistente.

Y esta vez habló.

—¿Es una máscara más la que me muestras, Livia?

—Querida… —Livia negó ante tanta franqueza y tomó su antebrazo.

—La verdad es que ahora mismo no puedo… —Julila inspiró aire—. No puedo interpretar ningún juego, ningún papel. Me duele demasiado. Parece que me hubieran arrancado un pedazo del alma. Dos… —Pensó en Lucio, que había muerto dos años antes—. Eran demasiado jóvenes, Livia. Ya había asumido lo que el destino había hecho con Lucio, pero Cayo… La verdad es que lo de Cayo es demasiado, demasiado… cruel, injusto y despiadado. No tiene ningún sentido. Ninguno —explicó con la mirada perdida en el anverso de sus párpados, observando hacia su interior—. Ahora ya no está. No está y no soy capaz de entender que no volverá nunca de Oriente. Nunca. No puedo comprender el significado de la palabra nunca.

—Nunca significa para siempre, Julila.

Livia dejó pasar unos instantes para que sus palabras calaran antes de seguir manteniendo su mano sobre el antebrazo de la joven.

—No voy a enfadarme contigo por dudar de mis intenciones, querida. De hecho, admiro que lo hagas. Que seas capaz de sobreponerte al dolor para pensar con la claridad necesaria para protegerte. Pero ahora mismo no es el caso. Hace muy poco que nos hemos enterado de la muerte de tu hermano. Yo sé lo que implica el dolor de una pérdida. Sé que es muy difícil de aceptar.

Julila retiró su mano y, con los sentimientos a flor de piel, se frotó un instante el antebrazo, algo que muchos podrían calificar como un palpable nerviosismo. Bajó la mirada antes de volver a hablar.

—Claro que es difícil de aceptar. Antes todo era normal y, de repente, el abismo. La nada misma, el dolor. La muerte es eso, lo que acabas de decir. La muerte es darse cuenta de lo que significan siempre, nunca y jamás. —Levantó los ojos al pronunciar esas palabras—. Sé que es algo natural, que nos ocurre a todos y que en Roma ahora mismo deben de estar muriendo varias personas mientras tú y yo hablamos. —Tomó una profunda bocanada de aire antes de continuar, casi sofocada—. Pero me parece una exageración de la realidad. Una exageración inaguantable. Pensaba que podría acostumbrarme al dolor tras la muerte de Lucio, que podría asumirlo, pero con Cayo… con Cayo es demasiado.

—Cuando murió mi Druso pensé que nunca más saldría el sol y que jamás volvería a sentirme viva. Otra vez nunca y jamás, ¿entiendes? —apuntó Livia con una leve sonrisa irónica y negó con la cabeza a continuación—. Ya sabes que, con el paso del tiempo, empiezas a sentirte mejor. Hay quien te dirá que puedes acostumbrarte a ese dolor. Que, poco a poco, te dolerá un poco menos y que incluso, con el trascurrir de los años, podrás recordar a esa persona sin que te haga daño.

Livia cogió una mano de Julila.

—Mira, querida, sé que lo que te voy a decir puede sonar cruel, pero hazte a la idea de que siempre habrá momentos en los que, de repente, sin saber muy bien por qué, ese dolor volverá; y lo sentirás como ahora mismo, partiendo tu alma en dos. Ese dolor que agarrota tus músculos cuando te encierras en tu cubículo y te permites llorar, pero que también te libera, aunque no seas consciente. Hay quien te dirá que después de tanto tiempo eso ya no debería afectarte, que todo volverá a ser como era antes. Pero es mentira, ¿sabes? Nadie vuelve a ser el mismo que antes de la muerte de quien hemos querido.

Julila miró a los ojos de Livia, callada pero muy atenta a sus palabras.

—La muerte nos cambia, muda nuestra piel, como una serpiente, y convierte nuestro dolor en escamas que nos protegen y nos hacen más fuertes, casi invencibles. Si entiendes esto, querida niña, habrás vencido.

PUBLIO OVIDIO NASÓN

Roma. Un mes después, abril del año DCCLVII A. U.C.5

Hablaste conmigo, Julila. Lo recuerdo bien, era una noche diferente, singular; tan alegre como siniestra. Estábamos, pues, con nuestros amigos en casa. No faltaba nadie a pesar de que, en nuestros días, lo festivo parece haberse vuelto tan innombrable como el miembro de un hombre, aparentemente tocado por la cicuta, que rehúye la faena otorgada por una guapa muchacha.

Había vinos de Cales, cécubo y falerno. Nunca falta el buen vino en mis fiestas pues es habitual que, cuando el vino rocía las sedientas alas de Cupido, este sacuda rápidamente sus humedecidas alas y las gotas que esparce hieran de amor el corazón de los presentes. No era así todavía, pues como maestro de bebidas, me precio de saber mezclarlo con la sabiduría del mismísimo Baco con el agua.

Las lenguas, sin embargo, empezaban a desatarse y los ánimos, a cada instante, se volvían más atrevidos. La música bañaba los sentidos de los presentes mientras un pequeño y afinado conjunto musical –siringa, lira y tímpano– tocaba los ritmos más animados y por todos conocidos. Ya algún histrión, vestido con abalorios y llamativas argollas enganchadas a sus orejas, demandó más al que tocaba la lira, para hacer gemir la siringa, y se lanzó a bailar con ejemplar entusiasmo frente a mis invitados que se sentían tentados a imitarlo, pero nadie había dado aún el paso. Remolineando en medio del gentío, el hombre zapateaba frente a tu marido, Lucio Emilio Paulo, quien, incorporado, lo siguió con la punta de su elegante calzado de cuero que se movía al compás de los pliegues de su túnica. Nadie se animaba a bailar aún. No había llegado ese momento de catarsis rítmica.

Cuando la canción tocó a su fin, con un simple y enérgico aplauso decidí interrumpir la escena y echar a los músicos y bailarines. Se hizo el silencio y los asistentes me observaron sorprendidos. No puedo negar que, en verdad, me gusta atraer la mirada, captarla y atraparla, que me miren y contemplen. Me encanta sentir los ojos del gentío posados sobre mí, pendientes de mi próximo gesto, palabra o suspiro. Lo complejo, como con la palabra escrita, no es llamar su atención, sino retenerla.

Había planificado la noche para que mis invitados se lo pasaran de la mejor forma posible con juegos, danzas y divertimentos. Nuestro princeps, Augusto, limita lo que podemos gastar en aras del decoro, pero sé aprovechar hasta el último sestercio. Además, no puedo negar que lo prohibido me quema con más fuerza. Bordear la ilegalidad, rozarla con la punta de los dedos, del mismo modo que Psique tantea a oscuras el cuerpo de Cupido, me produce una dura excitación y, confieso, me gasté unas monedas más de lo autorizado. Pues, ¿qué sería de la vida sin un poco de riesgo? Como con las mujeres: es evidente que la disfrutaríamos menos.

Con un simple susurro en el oído de un esclavo, un enjambre se puso en marcha para apagar las luces sobrantes y crear la atmósfera deseada para dar inicio al divertimiento que había preparado. Todo el mundo en Roma hablaba de ellos, pero casi nadie los había visto; venían, al parecer, desde Grecia y su buen hacer se cimentaba en los más prestigiosos misterios.

Una a una, con una ceremoniosa diligencia, se apagaron decenas de lucernas. Las sombras parecían alargarse con un propósito arcano. La luz retrocedía en oleadas tenues, como si algo invisible la devorase con deleite perverso, dejando a su paso una penumbra expectante y densa. Solo quedaron encendidas unas pocas llamas, cuyas oscilaciones pálidas no aportaban claridad, sino que subrayaban lo que la oscuridad callaba.

El aire mismo parecía, de pronto, impregnado de un presentimiento antiguo, una advertencia no dicha, leve pero irrefutable. Fue esa intuición, inexplicable y honda, la que nos amordazó a todos. La asistencia, al completo, se quedó muda mientras advertía los lánguidos pasos de unas mujeres acicaladas con ceremonial y estricto atuendo que se colaban entre los triclinios para llegar al centro de la habitación.

Semejaban puras vestales, con vendas blancas ceñidas a sus cabezas y sus semblantes ocultos por un velo de nívea lana que les otorgaba un aire espectral. Sus movimientos eran tan lentos y calculados que el tiempo mismo simuló dilatarse, como si cada gesto pesara sobre cada latido. Llevaban, entre sus manos, un incensario que dispersaba una fumarada espesa. Aquel humo trepaba en una densa niebla por las paredes decoradas. Parecía querer ocultar lo que nadie se atrevía a mirar y todos querían ver. El olor no era del todo reconocible: tenía algo de cuerpo embalsamado en hierbas olvidadas o de mausoleo sellado. Más de uno, sin admitirlo, contuvo la respiración al percibirlo, con esa certeza visceral de que un hedor así no podía proceder del mundo visible, ni de los vivos. Algo había cambiado en el ambiente, que se volvió pesado, cargado, oleaginoso. Los presentes quedaron atrapados en su densidad repentina, sin que nadie pudiera prevenirlos. El aire parecía resistirse a ser respirado.

Una última mujer, también velada, entró en la habitación, deslizándose como la bruma sobre un pantano bárbaro. Entre sus manos esqueléticas acarreaba una pequeña mesa trenzada con ramas de laurel y de apenas tres patas.

—Muy respetable público: nosotros, guiados por auspicios crueles, construimos esta infausta mesa a imagen y semejanza del trípode de Delfos.

A nuestras espaldas, una voz monolítica, que parecía provenir de las profundidades del reino de Plutón, acababa de pronunciar estas palabras. La vibración de aquella voz aparentaba surgir de los infiernos mismos, como si ocultara algo que despertaba. Un joven imberbe, que no contaba más de catorce años, vestido con ropajes y babuchas de lino, con una cinta de la misma tela rodeándole la cabeza, alzó una bandeja forjada a partir de lo que parecía oro, plata, cobre y bronce. Aquella bandeja, perfectamente circular, tenía grabadas, en su borde exterior, las veinticuatro letras del alfabeto, espaciadas con esmero. El joven efebo posó, con sumo cuidado, la bandeja sobre el trípode de laurel en el centro mismo de la habitación para retirarse, luego, con presteza, mientras la mujer que había traído la mesita lo hacía con porte solemne.

—Las maldiciones y los encantamientos más secretos han sido realizados y, después de muchos preparativos, consagramos esta mesa y esta bandeja capaz de traspasar los secretos del tiempo y del Orco. Los muertos nos hablan y nosotros los escucharemos.

Una corriente de aire, helada, atravesó la estancia desde ningún lugar reconocible. Ni puertas ni ventanas se habían abierto en apariencia. Fue como si la noche exterior hubiera alzado un dedo y tocado el centro mismo de la casa.

Entre la penumbra, iluminado por la parpadeante llama de una lucerna que llevaba entre sus manos la misma mujer que había acarreado la mesita de laurel, se dibujó la figura de un hombre. El semblante anguloso, el cabello escarchado y unas profundas ojeras bajo unos ojos del color de la noche se fueron definiendo ante el público. El hombre tenía el mismo atuendo de lino blanco que el niño que le había precedido, y entre sus manos, de las que sobresalían unas marcadas venas, llevaba unas plantas de buen augurio que sacudía para esparcir el humo purificador. Aquel denso humo se derramaba y cargaba aún más el ambiente. Se arrastraba como bestia herida, tomando formas, disolviendo rostros y dibujando figuras imposibles. Por un instante, creí ver mi propio rostro fundiéndose con el de un desconocido, como si el humo encarnara un recuerdo que no era mío. Y no fui el único. Los ojos evitaban al humo, mas no podían dejar de seguirlo, aunque temieran lo que mostraría y al mismo tiempo ansiaran, en lo más profundo, conocerlo.

De la garganta del hombre brotó un canto profundo, gutural, casi primitivo, que dejó a todos sobrecogidos, y que fue seguido por las mujeres y el niño que los acompañaban.

—Pasado, presente y futuro están ante vosotros. Los muertos remontarán el río Aqueronte para llegar a esta estancia y contestar vuestras preguntas —voceó entonces el hombre, con voz recóndita—. Preguntad, nobles señores, vuestras dudas serán contestadas

Nadie habló. El silencio era total mientras el hombre se preparaba. Se situó sobre el trípode délfico de laurel que aparecía coronado por aquella bandeja metálica cubierta en su borde por letras grabadas y tomó un anillo dorado atado a un hilo de lino, que dejó oscilando sobre la bandeja. El silencio era total, pesado y cargante. No era una mera ausencia de sonido, sino una sustancia en sí misma, extendida por la habitación como un velo de cera caliente que se adhería a la lengua y amortajaba el pensamiento. Miré a mi alrededor y tomé la iniciativa. Como Marsias desafiando a Apolo, me envalentoné e hice la primera pregunta.

Roma, casa de Ovidio. Abril del año DCCLVII A.U.C.,6 unas horas después

—La verdad es que fue muy divertido, Nasón. Nunca había visto una sesión de adivinación como la que nos ofreciste. Aunque no creo que a mi abuelo le gustara mucho enterarse que preguntaste sobre su futuro —planteó Julila.

Parecía que la joven observaba a su interlocutor, el poeta Ovidio mientras de reojo advertía cómo, en el ya casi desierto triclinio, su marido, Lucio Emilio Paulo, charlaba animado con Décimo Junio Silano.

Julila llevaba siete años casada con Paulo. No había pasión entre ellos, sino, por lo general, una suerte de entendimiento tácito que los mantenía unidos. Julila no acostumbraba a reprocharle nada. Paulo solía ser, en general, cortés, muy educado, como si no pudiera olvidar nunca que su mujer era la nieta de Augusto; quizá, se podría decir, que era demasiado serio. Por momentos, pensaba Julila, Paulo poseía aquella gravedad que suele imprimir el paso de los años en las personas, aunque también tenía destellos brillantes de sagacidad. Y es que, en verdad, ella y Paulo se llevaban dieciocho años; él podría haber sido su padre. No era que físicamente no le gustara, aunque los estándares de belleza son algo subjetivo: de hecho, pensaba que sus cuarenta años le otorgaban una atractiva virilidad a pesar de que su pelo empezaba a escasear en la coronilla. Paulo era alto, de rostro angular, hombros anchos y con unas manos grandes que solían envolverla para tomarla.

A su lado estaba Silano. Julila y él se conocían desde que eran niños y tenían la misma edad. Él siempre le había gustado. Silano poseía, podríamos decir, una sonrisa blanca que iluminaba su mirar oscuro, con un destello vibrante. Paulo era su marido, Silano su anhelo de juventud. Paulo era apuesto, pero Silano le atraía.

—Si eso llegara a oídos de tu augusto abuelo, tampoco haría nada. Sabe que solo preguntamos por él y su futuro porque su destino está unido al de Roma —Ovidio siguió la mirada de Julila y sonrió.

El poeta tenía una capacidad, dicen algunos, sorprendente, casi un sexto sentido para leer a las personas, algo necesario para una poesía como la suya que retrataba a toda una generación. O, quizá, simplemente era buena suerte.

—Pero a tu augusto abuelo no sé si le haría gracia ver cómo miras a tu marido y a Silano.

De repente Julila se sintió al desnudo, transparente. Tenía que ser opaca, pensaba ella. Nadie debía leerla, no podía demostrar lo que realmente sentía. Se había permitido hablar con Ovidio, el amigo de su madre, también el suyo, para descargarse del peso de la muerte, de un dolor que era incapaz de asumir sin hablar. Un dolor que fermentaba en su interior y que cada día era más ácido, insoportable. Liberarse, tal como le había aconsejado Livia, era una mera cuestión de supervivencia.

Sin embargo, ahora se veía frente al poeta como un pedazo de espejuelo hispano traslúcido empleado para elaborar una ventana abierta de par en par. Un vendaval acababa de colarse por el vano y amenazaba con derribarla.

—Te aseguro que a Augusto no le haría mucha gracia saber que intentas indagar sobre su futuro —afirmó Julila—. No me extrañaría que incluso algunos malintencionados lo pudieran tomar como un ataque personal. Un crimen de lesa majestad.

Ovidio se quedó callado al escuchar a su interlocutora. Había tocado una hebra que no debería haber rozado y se había tomado más libertades de las que debía. El mensaje era escueto, pero claro y contundente.

—Julila, no pretendí en ningún caso ofenderte.

—Yo no soy mi madre, Nasón. Para mal y, sobre todo, para bien, no lo soy. Sé que erais amigos y que ella se tomara ese tipo de libertades es una cosa —Julila negó de forma ostensible con la cabeza—. Pero yo soy otra y, definitivamente, no soy ella.

Es importante mencionar que, para Julila, su madre era un espejo en el que quería mirarse. Pero era un espejo en el que mirarse para asegurarse de que debía ser diferente a ella. Los ojos azules de la joven descendiente de Augusto estaban clavados en los de su interlocutor, firmes y seguros. El espejuelo se había transformado en mármol.

El rostro del poeta, a pesar de los efluvios del vino tomado aquella noche, se volvió más serio. Removió el contenido de su copa de falerno e introdujo en ella su nariz –era tan grande y recta que, se decía, daba origen a su característico apodo de «Nasón»– en busca de unos aromas ya inhalados en muchas ocasiones, pero también de la calma y la decisión que ese gesto podía proporcionarle.

—¿Sabes, Julila? Lo más sencillo para mí ahora mismo sería callarme y no decir nada. ¿Qué edad tenías cuando ocurrió lo de tu madre? ¿Catorce, quince? Hacía poco que te habías casado.

—Diecisiete —contestó ella, escueta.

—Diecisiete, sí —repitió el poeta mientras agitaba suavemente la copa y olfateaba otra vez su contenido antes de tomar otro trago—. Con diecisiete años creemos que nuestros padres son seres desprovistos de raciocinio. Esa época es una ruina para los sentidos. Tendemos a creer que discernimos la verdad mejor que los demás, pero la verdad a veces resulta mucho más incómoda que la mentira.

—¿Qué quieres decir? —Julia se revolvió algo inquieta en el triclinio—. ¿A dónde quieres llegar?

—Estos días has confiado en mí y te lo agradezco. Considero un privilegio que una joven como tú, tan refinada como culta, bella y elegante, y con las ideas claras, me tenga en tan alta estima como para hablarme con sinceridad. Si te he escuchado, no es solo por el aprecio que cultivamos en estos años, sino también por tu cuna, Julila.

La joven resopló con sutileza y entornó brevemente los ojos.

—Al menos eres honrado. Mi abuelo me abre cualquier puerta.

—O no… No te equivoques, Julila, no es por tu abuelo. —Carraspeó—. Sí, tu madre y yo éramos amigos, pero, como contigo ahora, no lo éramos por su padre, sino por cómo era ella. No fue una relación de conveniencia, aunque empezara así. Lo cierto es que la apreciaba con sinceridad. Estimaba su chispa, su espontaneidad, su humor; disfrutaba mucho de su conversación, su alegría; me emocionaba su confianza, cómo se entregaba a sus amigos. —Calló un instante—. Lo que te han contado… —Negó entonces con la cabeza—. No, no debería decirte nada de esto, pero se lo debo. La hija de Julia no debería creer las mentiras que se contaron sobre ella…

Dejó la copa encima de una mesita.

—Lo que te han contado, lo puede creer Roma entera y la posteridad, ¿pero tú?

—¿Qué mentiras? ¿Qué quieres decir?

Ovidio miró de un lado y de otro. En aquella habitación solo estaban Silano, Paulo, un par de esclavos, su interlocutora y él mismo. Por suerte para él, los esclavos en aquel instante estaban alejados.

—Ya he dicho demasiado, Julila. No debí comentar nada.

JULILA

Roma. Abril del año DCCLVII A.U.C.7

Podría no haberle dado mayor importancia a lo que dijo Nasón. Podría haber seguido con la vida que había tenido hasta entonces: limitarme a continuar llorando a mis hermanos y tratar de asimilarlo o ser capaz de pensar en los juegos de poder y centrarme en ello. Pudo ser todo eso, pero no fue así.

La verdad es una realidad tan distante, sutil y multifacética como envenenada. Una entelequia que supone renunciar a la comodidad personal para alcanzarla. Verdad amarga, verdad desnuda. Verdad cruel, verdad impía. Cerré mis ojos aquella noche a una realidad para despertarme, a la mañana siguiente, en un mundo que, si bien semejaba ser el mismo, había mudado. A Nasón ya le gustaba hablar por entonces de metamorfosis. Yo era una larva atrapada que pretendía liberar sus alas para surcar los aires y descubrir la verdad. Escapar del destino de Ícaro y acercarme al sol para llenarme de su calor y descubrir todos los matices y colores de una realidad que, encadenada en la cueva de las ideas, entonces creía monocroma.

La mañana siguiente a la fiesta de Nasón, todo era lo mismo, pero todo era diferente. Me despertaron a la misma hora de siempre, me lavaron, vistieron, peinaron y maquillaron con la misma corrección. Tomé la misma rebanada de pan untada con miel y queso, como hacía todos los días desde hacía años y repasé con el mismo celo que todo estuviera en su lugar, que nada se saliera de la rectitud que había trazado para mí y para mi hogar. Todo debía ser perfecto en mi casa. La perfección no era un objetivo, sino una obligación. Siempre lo había sido desde que era una niña y Livia me lo explicaba y repetía:

—Roma es eterna por la virtud de nuestros antepasados y nosotros debemos marcar el camino de todos para cimentar esa eternidad. Es tu obligación desterrar la imperfección como miembro de esta familia.

Y remachaba con el lema preferido de su marido, mi abuelo: «Familia, trabajo y virtud».

—Debes ser digna de tu familia, merecedora de tu trabajo, acreedora de tu virtud. No lo olvides nunca

«Debes», «es preciso que», «tienes que», «es necesario que», «es obligatorio que», «hace falta que»… Repetido una y otra vez, hasta la saciedad. Me lo decía Livia, me lo repetían mis tutores, mis pedagogos, el abuelo…

¿Y mi madre? Mamá era diferente, siempre lo fue. Hace años que no la veo, desde que pasó Aquello. Ese Algo al que, parece ser, ahora debería poner luz. Pero ella es Aquello. Ella entera es un Misterio.

Hace años que no la escucho, que no huelo su perfume. El año pasado, un vendedor de esencias me ofreció una fragancia que olía a miel y rosas. Me quedé paralizada al acercar mi nariz y sentir su olor. Olía a mamá, pero lo había olvidado. Había borrado su aroma. En estos cinco años he olvidado incluso, algunos de los matices de su rostro, tan similar al mío según cuenta todo el mundo, y de su voz; pero ni la chispa en su mirar, ni el sonido de su risa, cantarina, demasiado sonora y alborozada, casi contagiosa, pueden ser borradas por la distancia en el tiempo y el espacio.

Mamá era afectuosa cuando tenía tiempo y estaba presente, aunque muy pocas veces estaba con nosotros. A veces, cuando se quedaba en casa, me acompañaba mientras me peinaban. Mamá hablaba, hablaba y volvía a hablar. Era un aguacero de palabras y no había donde guarecerse. Le gustaba hablar de ella, sobre todo de ella, y raramente se paraba a escuchar lo que otros comentaban. Le gustaba aconsejarme sobre la vida, el futuro, los hombres. Mamá opinaba aunque no le preguntaran y aquello me ponía nerviosa; protestaba y entonces ella se reía y me regalaba su sonrisa. Mamá. Mamá siempre fue todo y nada.

Mamá.

Era… es fuego y hielo. Tierra y aire. Pathos y logos, presencia y ausencia, amor y discordia. Mamá es risa y llanto, compostura y desacato, cariño y olvido. Mamá es todo, pero ya no es nada. Nada.

Esa nada es lo que me queda de ella desde aquella tarde de septiembre. Un dolor persistente en la planta de los pies, como una señal de que ella y yo seguimos vivas.

Una nada que es un zumbido desagradable detrás de la oreja, un olor a agua estancada; siempre presente, un recordatorio de lo que no debo ser, de lo que es incorrecto y amoral.

Mamá es una constante dicotomía agotadora, de la que conviene distanciarse para (sobre)vivir. Traspasa las frases, siempre soberbia, con un ancho rastro de oscuridad y de luz. Mamá era resplandor, pero es penumbra. Condenada, perdida en una isla de soledad.

Muchas veces procuro olvidarla para no sufrir.

MARCO VIPSANIO AGRIPA PÓSTUMO

Roma, casa de Julia. cinco años antes, septiembre de DCCLII A.U.C.8

Mi hermana Julila vino un día a casa de mamá. Yo aún vivía ahí. Solo tenía diez años. Diez años. Cuando tienes diez años, la maldad solo existe en las mentiras acusadoras de otros niños. El tiempo transcurre a otra velocidad, infinito.

Yo miraba con esperanza al mundo que me rodeaba. Suponía que, al crecer, sería más bello. Esperaba con ansias el gran momento de ser adulto. Abandonar la bula que colgaba de mi cuello. Recibir la toga viril. Ser, yo también, nombrado «príncipe de la juventud», como mis hermanos Cayo y Lucio. Quería ser, aunque fuera un poco, como ellos. Me gustaba ver sus bustos y estatuas. Aunque en la vida real nos pareciéramos, ellos eran como héroes griegos. Eran mis héroes. Sus esculturas eran similares a los retratos del abuelo junto al sagrado cometa de César y Venus.

Yo, en cambio, era solo un niño real. Ellos eran un espejo en el que mirarme, una imagen que anhelar. Había un futuro prometedor para ellos, pero menos brillante para mí, que había nacido tarde. Demasiado tarde para ser adoptado por el abuelo. Demasiado tarde para convertirme en el futuro de Roma. Demasiado tarde, incluso, para conocer a mi padre. Me llaman Póstumo porque nací después de que mi padre muriera, pero ni nombre completo es Marco Vipsanio Agripa Póstumo. Dicen que soy el vivo retrato de mi padre porque él está muerto.

Soy Póstumo y nací tarde.