6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Mehr erfahren.

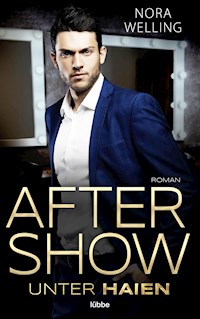

- Herausgeber: Lübbe

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Unter-Haien-Reihe

- Sprache: Deutsch

In der TV-Show Unter Haien suchen junge Gründer Investoren für ihre Ideen. So auch Programmiererin Louisa. Ihre Software soll Autisten die Kommunikation erleichtern - Menschen wie ihrer Schwester. Als ausgerechnet Hardliner Ruben Stephanski ihr nicht nur Geld, sondern auch eine einjährige Mentorenschaft anbietet, hat sie das Gefühl, es geschafft zu haben. Zunächst ist sie von dem attraktiven Selfmade-Millionär, der so ganz anders ist als sie, fasziniert. Doch bald schon merkt sie, dass Ruben ganz andere Ziele als sie verfolgt ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 462

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Inhalt

Über das Buch

In der TV-Show Unter Haien suchen junge Gründer Investoren für ihre Ideen. So auch Programmiererin Louisa. Ihre Software soll Autisten die Kommunikation erleichtern – Menschen wie ihrer Schwester. Als ausgerechnet Hardliner Ruben Stephanski ihr nicht nur Geld, sondern auch eine einjährige Mentorenschaft anbietet, hat sie das Gefühl, es geschafft zu haben. Zunächst ist sie von dem attraktiven Selfmade-Millionär, der so ganz anders ist als sie, fasziniert. Doch bald schon merkt sie, dass Ruben ganz andere Ziele als sie verfolgt …

Über die Autorin

Nora Welling lebt mit ihrem Ehemann, zwei Töchtern, Hund, Katzen, Meerschweinchen und zahlreichen Staubmäusen im Umland von München. Sie liebt romantische Geschichten und das Reisen. Nach dem Abitur in England studierte sie Kommunikation und arbeitete in der Pressestelle eines Filmrechtevermarkters. Als Teil eines Autoren-Duos standen mehrere ihrer Liebesromane auf den Bestsellerlisten.

NORA WELLING

LATE NIGHT

UNTER HAIEN

Roman

Vollständige eBook-Ausgabe

des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes

Copyright © 2021 by Bastei Lübbe AG, Köln

Textredaktion: Anne Schünemann, Schönberg

Einband-/Umschlagmotive: © AdobeStock: New Africa | Andrey Kiselev

Umschlaggestaltung: Guter Punkt, München | www.guter-punkt.de

eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde

ISBN 978-3-7517-1044-2

www.luebbe.de

www.lesejury.de

Für mich

Liebe Lesefans!

»Late Night« behandelt Inhalte,

die potenziell triggern können.

Auf dieser Seite findet ihr einen Hinweis auf diese Themen.

Achtung! Dieser enthält Spoiler für die gesamte Handlung.

KAPITEL 1

Louisa

Ich zog die Schultern zu den Ohren und verkroch mich in meinem Jackenkragen. Es war November, und Berlin zeigte sich von der garstigsten Seite. Seit Tagen war es feucht und kalt, und wenn es gerade einmal nicht regnete, fielen Graupel aus der Suppe am Himmel. Ein Lkw ratterte an mir vorbei und verpasste mir eine Dusche aus Pfützenwasser.

»Igitt!« Das hatte mir gerade noch gefehlt. Mit dem Handrücken wischte ich mir die stinkend kalte Brühe von den Wangen. Das Letzte, was ich gebrauchen konnte, war, mich zu erkälten. Schlimm genug, dass es Tobi erwischt hatte, und wenn es nach den Wettergöttern ging, würde er wohl nicht der Einzige bleiben. In den nächsten Tagen stand uns ein Tief ins Haus, das aus dem Regen echten Schnee machen würde, mit Windböen, wie man sie sonst nur von den Küsten kannte. Wie reizend. Genau das richtige Klima für einen Neuanfang.

Endlich tauchte das Mehrfamilienhaus vor mir auf, in dem Tobi wohnte. Durch einen Vorhang aus Regenwasser hechtete ich in den Schutz der schmalen Überdachung vor der Haustür und hämmerte auf den Klingelknopf mit dem Namen Werther.

»Hallo?« Tobis Stimme knisterte durch die Gegensprechanlage.

»Ich bin’s, Lou. Mach auf, hier draußen ist es ekelhaft.«

»Welche Kinderkrankheiten hattest du?«

Was? Das konnte nicht sein Ernst sein. Ich fror mir die Finger blau, und er machte einen seiner blöden Witze? Nun, wenn er schon wieder zu Scherzen aufgelegt war, musste es ihm zumindest besser gehen. Das waren gute Neuigkeiten, also ließ ich Milde walten. »Weiß nicht genau. Keine, zumindest nicht, dass ich mich erinnern könnte. Du kennst doch meine Eltern. Pauline und ich sind gegen alles geimpft.«

Das schien die richtige Antwort zu sein. Der Türbuzzer erklang und gab mir den Weg ins Trockene frei. Wie immer war der Aufzug kaputt, also sprintete ich zu Fuß die Treppe in den dritten Stock hoch. Tobis Wohnungstür stand einen Spaltbreit offen. Mehr Einladung brauchte ich nicht. Ich nahm mir gerade genug Zeit, um die durchnässten Sneaker auszuziehen, dann stürmte ich ins Wohnzimmer.

Tobi hatte sich in einem Nest aus Decken und Kissen auf dem Sofa verkrochen. Schwungvoll knallte ich die Apothekentüte auf den Sofatisch. Dabei fielen prompt ein paar benutzte Taschentücher auf den Boden.

»Hier.« Ich deutete auf die Tüte. »Die Frau in der Apotheke hat geschworen, dass dieses Zeug dich im Nu fit bekommt. Ich habe dir so einen Saft für die Nacht und Kapseln für den Tag besorgt. In Ausnahmefällen ist es wohl auch okay, wenn man die verschiedenen Präparate mischt, und morgen ist so ein Ausnahmefall. Es geht doch nur um einen einzigen Tag.«

Tobi widmete meiner Schatztüte keinen Blick.

»Ich kann nicht, Lou. Das habe ich dir schon am Telefon erklärt. Es geht nicht.«

»Es ist doch nur eine Erkältung.« Ein flehender Unterton mischte sich in meine Stimme. »Du kannst mich morgen nicht hängen lassen. Tu mir das nicht an. Das ist die Gelegenheit, auf die wir immer gewartet haben.«

»Es ist die Gelegenheit, auf die du immer gewartet hast.« Er schnappte sich ein neues Taschentuch aus dem Spender auf dem Sofatisch und putzte sich geräuschvoll die Nase. Zugegeben, er sah wirklich erbärmlich aus. Mit diesem Gesichtserker könnte er ohne Weiteres einen Job als Rentier vor Santas Schlitten annehmen. Außerdem näselte er beim Sprechen, und auf seinen Wangen lag eine ungesunde Röte.

»Das ist nicht wahr. Ich dachte, du –«

Er hob eine Hand, um meinen Widerspruch zu stoppen. »Es geht wirklich nicht. Gerade hat die Arztpraxis angerufen, die Blutergebnisse sind da. Das hier ist kein Fall von Männergrippe. Der Test war positiv auf Röteln. Das ist eine meldepflichtige Krankheit. Ich habe dich nur in die Wohnung gelassen, weil du gesagt hast, du seist gegen alle gängigen Kinderkrankheiten geimpft. Sonst dürftest nicht einmal du hier sein. Morgen unter Leute zu gehen und vor zig Kameras zu treten ist absolut ausgeschlossen.« Er verzog das Gesicht zu einer Grimasse. »Es tut mir leid.«

Instinktiv taumelte ich einen Schritt zurück, als die Wirklichkeit mich einholte. Das, was ich seit Tagen, seit Tobi über Gliederschmerzen und erhöhte Temperatur klagte, fürchtete, war Realität geworden. Ich ließ mich auf den Sessel neben der Couch fallen und vergrub das Gesicht in den Händen. Mein Atem machte komische Dinge. Er blieb in meiner Brust stecken, fühlte sich plötzlich unangenehm heiß an. Vor meinen geschlossenen Augenlidern tanzten Sterne. Nein, nein, nein.

»Hey, Lou, sieh mich an.« Tobi sprach in seinem sanftesten Tonfall. In ein paar Jahren würde er ein herausragender Psychotherapeut sein. Schon jetzt besaß er diese Art, die es einem leicht machte, ihm zu vertrauen. »Du wirst das toll machen. Diese App ist dein Baby. Niemand weiß besser darüber Bescheid als du. Du solltest den Rötel-Viren ein Dankesschreiben zukommen lassen. Morgen ist deine Chance. Die Gelegenheit, auf die du –«

»Oh hi, Lou. Ich wusste nicht, dass du vorbeikommen wolltest.«

Ich hob den Kopf. In der Tür zum Wohnzimmer stand Nele. In der Hand hielt sie zwei dampfende Henkelbecher. Sie war seit eineinhalb Jahren Tobis Freundin, und sie machte keinen Hehl daraus, dass sie mich nicht mochte. Auch jetzt sah sie mich an, als wollte sie sagen: Verschwinde. Das hier ist mein Revier.

Ich nickte zu der Apothekentüte. »Ich habe Tobi ein paar Medikamente gebracht. Ich hatte gehofft –«

»Tobi braucht keine Medikamente.« Sie kam zu uns und stellte die beiden Becher neben die Tüte auf den Tisch. »Ich kümmere mich um ihn.« Neben Tobi setzte sie sich auf die Couch und wuschelte ihm durch die verschwitzten Haare. Angst vor Viren hatte sie jedenfalls nicht. Vielleicht war auch sie geimpft. »Ingwerwasser mit Zitrone, Schatz. Die Ärztin hat gesagt, du sollst viel trinken.«

Pflichtschuldig nahm Tobi einen Schluck des Gebräus. Er bemühte sich redlich, nicht das Gesicht zu verziehen, doch vor mir konnte er seine Grimasse nicht verbergen. Ich grinste innerlich, verkniff mir allerdings einen mitleidigen Kommentar. Niemand war ein größerer Kaffeejunkie als Tobi. Die Hölle musste zufrieren, ehe er freiwillig ein Getränk zu sich nahm, dass von der Farbe her an gesunden Mittelstrahlurin erinnerte. Darauf herumzureiten wäre nur Wasser auf Neles Mühlen gewesen. Es hatte fast ein ganzes Jahr lang gedauert, ehe sie mich zähneknirschend im Leben ihres Lovers akzeptiert hatte. Während der ersten Monate ihrer Beziehung hatte sich Tobi beinah komplett von mir zurückgezogen, weil seine Freundin jedes Mal einen Eifersuchtsanfall bekam, wenn wir uns trafen.

»Lou ist wegen ihres Auftritts bei Unter Haien hier. Morgen ist es so weit.«

Ich schüttelte fassungslos den Kopf. Tobi ließ mich wirklich und wahrhaftig hängen. Mein ältester Freund. Mein bester Kumpel seit Kindertagen. Dass er es nicht freiwillig tat, war noch nicht in meinem Unterbewusstsein angekommen. »Wenn ich da morgen auf die Bühne gehe, nimmt mich doch niemand ernst.«

»Warum soll dich jemand ernst nehmen müssen?« Mit hochgezogenen Augenbrauen warf Nele einen Seitenblick auf meine Oberweite. Ich saß immer noch in meinem Winterparka da, nur den Reißverschluss hatte ich inzwischen geöffnet, um nicht in der Hitze von Tobis tropisch temperierter Wohnung einzugehen. Darunter trug ich einen schlichten Rollkragenpulli und einen Sport-BH, aber was mir die Natur mitgegeben hatte, ließ sich nicht verstecken. »Halt den Juroren einfach deine Dinger ins Gesicht und du hast den Deal sicher.«

Abwehrend verschränkte ich die Arme vor der Brust.

»So funktioniert das nicht.« Tobi kam mir zur Hilfe. »Unter Haien ist eine seriöse Produktion. Die Deals sind nicht nur Show, die sind echt.«

»Und?«, fragte Nele. »Ihr könnt mir nicht erzählen, dass es nicht trotzdem hilft, auszusehen wie sie. Rundes Püppchengesicht, diese riesigen blauen Augen, blonde Haare bis zum Abwinken, volle Brüste – da springen alle drauf an. Dazu gibt es sogar Studien. Attraktive Menschen haben nur Vorteile.«

»Klar.« Diesmal konnte ich mir den Kommentar nicht verkneifen. Ebenso wenig wie den ironischen Unterton. »Wenn du meinst.« Ich hätte noch ganz andere Sachen sagen können. Ich hätte sie zum Beispiel fragen können, wo der Vorteil darin liegen sollte, dass ich beinah meinen besten Freund verloren hätte, weil sie weder ihm noch mir zutraute, die Finger voneinander zu lassen, sobald wir unbeobachtet waren. Ich hätte sie fragen können, worin der Vorteil bestand, dass mich während des gesamten Studiums nicht ein einziges Mal jemand gefragt hatte, ob ich Teil einer Lerngruppe sein wollte. An meinen Noten hatte es sicher nicht gelegen, denn die waren hervorragend gewesen. Zu guter Letzt hätte ich sie fragen können, warum ich seit der zehnten Klasse keinen festen Freund mehr gehabt hatte, wenn mein Aussehen doch angeblich nur Vorteile mit sich brachte. Aber ich war mir nicht sicher, ob ich wirklich bereit für ihre Antwort war, also biss ich mir einmal mehr auf die Zunge.

»Lass uns einfach den Pitch durchgehen«, sagte Tobi matt und wischte sich mit der Hand über die vom Fieber verschwitzte Stirn. »Ich habe die Präsentation auf dem Laptop, und wir wissen beide, dass du sie eigentlich nicht brauchst. Du kennst micronounce in- und auswendig. Diese App ist dein Baby, Lou. Hab Vertrauen in dich.«

Das Ding war, ich besaß nicht nur einen Busen und einen Mund, von dem mir ein Date mal gesagt hatte, er sähe unanständig aus, ich hatte auch ein Gehirn. Um Vertrauen ging es hier nicht. Ich wusste, wann ich verloren hatte. Wenn ich wollte, dass micronounce eine Chance auf dem Markt bekam, brauchte ich einen Investor. Und der Erfolg versprechendste Weg, einen zu finden, bestand momentan in dem Auftritt bei Unter Haien. Selbst ich musste mir mittlerweile eingestehen, dass es unmöglich war, Tobi in diesem Zustand vor Fernsehkameras zu stellen. Ihn vorzuschicken, weil ich glaubte, ihm würden die Investoren eher zuhören, war von Anfang an eine Schnapsidee gewesen. Ich hatte nur versucht, meiner Angst auszuweichen.

Ich seufzte. »Okay. Dann lass uns anfangen. Gehen wir die Juroren durch. Was meinst du, bei wem haben wir die größte Chance?«

»Wenn ihr jetzt wieder über die bescheuerte App sprecht, lass ich euch besser allein.« Widerstrebend erhob sich Nele von der Couch. »Solltest du was brauchen, ruf mich einfach.« Sie küsste Tobi auf den Mund. Länger, als es für die Situation angemessen gewesen wäre. »Ich bin direkt nebenan.« In ihrem Ton lag nicht nur ein Versprechen an Tobi, sondern auch eine Warnung an mich. Innerlich seufzte ich. Das würde eine lange Nacht werden.

Ich zog den Parka aus und angelte die Plastikmappe aus meinem Rucksack, in der ich alle Infos zu der Show gesammelt hatte. Tobi nahm sie mir aus der Hand, blätterte einmal durch die Seiten und zog eines der Fotos heraus, die ich aus dem Internet ausgedruckt hatte.

»Ruben Stephanski«, begann er und legte das Foto vor mir auf den Tisch. »Gründer der BrainBubble hier in Berlin. Wunderkind der Start-up-Szene. Ist in New York geboren und aufgewachsen. Einer der jüngsten Selfmade-Milliardäre weltweit. Mit vierzehn Jahren hat er eine Social-Media-Plattform programmiert, die innerhalb von Monaten die Aufmerksamkeit der Branchenriesen auf sich gezogen hat. Der Firmenverkauf hat ihn zum reichsten Teenager der Welt gemacht. Das Geld hat er klug angelegt, erfolgreich an der Börse spekuliert. Zu dieser Zeit begann er mit seinen Investmentprogrammen. Damals noch in sehr kleinem Rahmen. Vier Jahre später konnte er ContactLoop zurückkaufen und die angebotenen Services ausweiten. Persönlich ist er nie wieder voll in diesem Geschäftsbereich eingestiegen, sondern hat sich auf die Arbeit als Venture-Capitalist konzentriert. In der Show gilt er als Hardliner. In der ersten Staffel hat er sich den Ruf erarbeitet, besonders schwer zu beeindrucken zu sein, kein Wunder bei dem Werdegang. Dabei scheut er sich nicht vor riskanten Investments. Du weißt, wie sie ihn in der Presse nennen?«

Ich nickte. Selbst auf dem Foto besaß Stephanski eine beängstigende Präsenz. Möglich, dass das an seinen Augen lag. Die waren so grau wie der Himmel vor dem Fenster. Genauso sturmumwölkt und auf dieselbe Weise unheilverkündend. Seine Lippen waren leicht geöffnet auf dem Porträt. Womöglich sollte das ein Lächeln sein. Auf mich wirkte es eher wie ein Zähnefletschen.

Schwer schluckend riss ich den Blick von der Fotografie los, um Tobi zu antworten.

Ruben

»Weißt du, wie sie dich in der Redaktion nennen?«

»Nein. Wie denn?« Ich fuhr mit der Zeigefingerspitze den Schwung von Tamaras nackter Schulter nach. Jede Sekunde würde der Wecker klingeln. Dann hieß es für sie und mich Abschied nehmen und bye-bye, bis nie. Wer wollte es ihr verdenken, wenn sie die Situation bis zum letzten Moment auskostete. Sie hatte die Bedingungen gekannt, als wir uns gestern gemeinsam von der Party geschlichen hatten. Eine Nacht unverfänglicher Spaß, dann würden wir wieder unserer Wege gehen, als hätte es die gemeinsamen Stunden nie gegeben. Trotzdem war ich kein Untier. Ein paar Worte Small Talk zwischen dem Aufwachen und dem Ende unseres kleinen Techtelmechtels mussten drin sein.

»Sie nennen dich den Hai mit den schärfsten Zähnen.«

»Sie haben recht.« Ich biss in die empfindliche Haut unter ihrem Ohr. Nicht fest. Nicht so, dass ich sie verletzen würde, aber fest genug, um ein wenig wehzutun.

Sie stieß einen überraschten Laut aus, grub ihre Finger in meine Haare und zog meinen Kopf in die Höhe. Ein feiner Schmerz fuhr mir in die Kopfhaut. In dieser Beziehung verstanden Tamara und ich einander. Wer austeilen konnte, musste auch in der Lage sein einzustecken.

Genau in diesem Augenblick ertönte der Weckton meines Handys. Statt mich von Tamara in einen Kuss ziehen zu lassen, befreite ich mich aus ihrem Griff, tastete nach dem Smartphone und stellte den Alarm aus.

Verführerisch zog sie mit dem Zeigefinger eine Linie von ihrem linken Mundwinkel über ihr Kinn bis in die Kuhle zwischen ihren Schlüsselbeinen. Nur mit Mühe konnte ich es mir verkneifen, die Augen zu verdrehen. Wenn sie wirklich meinte, mich so einfach ablenken zu können, hielt sie in Wahrheit noch viel weniger von mir, als ich geglaubt hatte. Ich ignorierte sie und stand ungerührt auf.

»Sie nennen dich so, weil die Gründer alle Angst vor dir haben.« Dass aus ihrem geplanten Morgennümmerchen nichts wurde, schien sie nicht allzu hart zu treffen. Sie plapperte munter weiter. »Du achtest auf die winzigsten Fehler und sagst immer, was du meinst. Niemand kriegt dich an die Angel. Du –«

»Ich muss los«, unterbrach ich sie. Auf der Party in der vergangenen Nacht hatte ich ihre Einladung, sie nach Hause zu begleiten, nicht angenommen, um ein psychologisches Gutachten zu erhalten. Für manche mochte mich das zu einem Arschloch machen, aber wenn man ein Leben wie meines führte, lernte man schnell, auf die Urteile von anderen zu pfeifen. Ich war neunundzwanzig Jahre alt und galt mein halbes Leben lang als das Wunderkind der Fortune 500. Wenn man als Teenager durch einen glücklichen Zufall über Nacht in das Haifischbecken des großen Geldes geworfen wurde, lernte man eines sehr schnell. In dieser Welt lautete die Devise: Fressen oder gefressen werden. Mehr als diese zwei Optionen gab es nicht. Die kleinste Schwäche konnte einem zum Verhängnis werden. Alles, was zählte, war die perfekte Show. Tamara war zwar ganz süß, aber wenn sie tatsächlich dachte, ich hätte sie nicht längst durchschaut, machte sie sich etwas vor. Es wurde wirklich Zeit, dass ich hier rauskam. »Darf ich noch kurz dein Bad benutzen?«

»Klar, geh nur. Solange du nicht von mir erwartest, dass ich dir einen Kaffee aufsetze oder so. Hausmütterchen spielen macht keinen Spaß, und ich habe dir ja schon gestern gesagt, dass das hier nur ein bisschen Fun ist.« Mit geschlossenen Augen rollte sie sich auf den Rücken. Obwohl sie sich bewegte, blieben ihre Brüste genau dort, wo sie waren. Entweder diese Frau war mit dem besten Bindegewebe der Welt gesegnet, oder ihre Titten waren genauso falsch wie die Bewunderung, die sie mir gestern vorgespielt hatte. Tamara arbeitete als Redaktionsassistentin für den Sender, der die Casting-Show produzierte, in der ich als Jurymitglied auftrat. Ihre eigentliche Passion galt jedoch ihrem Instagramprofil. Dort inszenierte sie sich und ihren Körper auf zuckersüßen Fotos und mit vor Kitsch triefenden Gedichten, die jedem Motivationskalender zur Ehre gereicht hätten. Ihre Lieblingsthemen waren Wahrhaftigkeit und Selbstliebe. Die jungen Mädels standen darauf, was Tamara zu einigen lukrativen Werbedeals und einem nicht unbeachtlichen Ruhm in ihrer Zielgruppe verholfen hatte. Dabei fanden es ihre Follower nicht einmal seltsam, dass die von ihnen verehrte Bloggerin Natürlichkeit predigte, während sie gleichzeitig von ihren Schönheits-OPs berichtete und Apps empfahl, mit denen man Fotos besonders vorteilhaft bearbeiten konnte. Es war kein Zufall gewesen, dass sie mich gestern Nacht als ihre Trophäe der Stunde auserkoren hatte, und mit Bewunderung hatte das rein gar nichts zu tun. In puncto Berechnung stand sie mir keinen Deut nach. Sie wusste genau, welche Wirkung es auf ihre Abonnentenzahl haben würde, wenn uns jemand dabei beobachtete, wie wir gemeinsam die Party verließen. Die Aussicht, dass zudem ein paar Orgasmen für sie heraussprangen, hatte den Deal für sie perfekt gemacht.

Sie rekelte sich und sprach weiter: »Und Mann, Fun war das allemal. Du bist wirklich ziemlich gut. Dein Ruf ist nicht nur Gerede.«

Das verdiente keine Erwiderung. Ich schnappte mir die Boxershorts vom Boden und tappte durch den dunklen Flur ins Bad. Tamara wohnte in einer dieser typischen Berliner Altbauwohnungen. Hohe, stuckverzierte Decken, übergroße Kassettentüren und ein abgezogener Dielenboden, der jeden meiner Schritte mit einem Knarzen begleitete. In den vier Jahren, seit ich von New York in die deutsche Hauptstadt gezogen war, hatte ich einige davon gesehen. Ich vermied es, zu Hause zu schlafen, und wie es der Zufall wollte, bat sich mir oft genug die Gelegenheit dafür. Tamaras gab es viele in Berlin.

Ich wusch mir Hände und Gesicht und putzte mir mit dem Finger provisorisch die Zähne. Den Rest würde ich in meinem eigenen Bad erledigen. Bevor ich für den Drehtag in den Sender fahren würde, standen noch zehn Kilometer auf dem Laufband an. Duschen konnte ich danach.

Als ich zurück ins Schlafzimmer kam, hatte Tamara sich im Bett aufgesetzt und sah mir mit einem amüsierten Funkeln in den Augen entgegen.

»Bist du immer so?«, fragte sie, während ich meine Anzughose aufhob und hineinstieg.

»Wie bin ich denn?« Zuerst fand ich das Hemd nicht. Als wir einander gestern die Kleidung vom Leib gerissen hatten, musste es schnell gehen. Für Ordnung war da keine Zeit gewesen.

»So ein Kontrollfreak.« Sie grinste. »Du würdest wirklich nie auf die Idee kommen, die Snooze-Funktion deines Weckers zu nutzen, um noch mal zum Zug zu kommen, oder?«

Selbstgefällig hob ich eine Augenbraue und zeigte ihr die Zähne. »Perfektionistisch bis in die Schwanzspitze, Baby. Das nennt man Prioritäten. Du hast es selbst gesagt: Ich muss einem Ruf gerecht werden.«

Sie lachte aus voller Kehle. Es war ein rauchiges, volltöniges Lachen und vielleicht das Schönste, was sie mir von sich gezeigt hatte. Auf jeden Fall war es das einzig Echte, das ich bisher an ihr entdeckt hatte. Leider machte die übertriebene Laszivität, mit der sie sich eine ihrer langen dunklen Haarsträhnen um den Finger wickelte, den Moment zunichte. Jetzt, ohne Alkohol im System, war ich mir ziemlich sicher, dass sie Extensions trug. Ah, da war ja auch das Hemd. Ich pflückte es von der Kleiderstange, auf der es gestern im Eifer des Gefechts gelandet war. Aus irgendeinem Grund waren Schränke in den letzten Jahren aus der Mode gekommen. Heutzutage hortete man Klamotten auf offenen Kleiderstangen und Regalbrettern. Nicht, dass es einen Unterschied machte, aber Trends zu erkennen gehörte zu meinem Job, und das hörte nicht bei Start-ups auf.

»Dann kann ich mir ja richtig was auf die letzte Nacht einbilden.« Aus dem Augenwinkel sah ich, wie sie die Lippen zu einem Schmollmund verzog. »Dass ausgerechnet mir der härteste Hai von allen an die Angel gegangen ist.«

Ich knöpfte das Hemd zu, bückte mich, um die Socken anzuziehen, und schlüpfte in die Schuhe. Fertig angezogen setzte ich mich noch einmal zu Tamara auf die Bettkante. Ich beugte mich zu ihr hinunter, senkte mein Gesicht ganz nah an ihres. Sie spitzte die Lippen für einen Kuss, doch ich ließ sie hängen.

»Du irrst dich«, raunte ich an ihren Lippen. »Haie lassen sich nicht angeln. Sie stehen an der Spitze der Nahrungskette.« Ich rieb meine Nase an ihrer. »Lies es nach. Ich bin sicher, du findest es auf Wikipedia.«

Ihr Atem beschleunigte sich, ging gleichzeitig flacher und heißer. »Dann hast du dich nur an mir satt gegessen? War ich dein Festmahl, Ruben Stephanski?«

Hätte ich ihr in diesem Moment zwischen die Beine gegriffen, hätte ich sie nass und bereit für mich vorgefunden. Es machte sie an, wenn ich den arroganten Mistkerl spielte, doch dazu fehlte uns die Zeit. Ich hatte einen langen Tag vor mir. Um genau zu sein, war jeder meiner Tage lang, und ich musste gut abwägen, womit ich meine Zeit verbrachte.

»Nein«, sagte ich deshalb knapp und richtete mich auf. Im Türrahmen drehte ich mich noch einmal zu ihr um. »Du, mein süßer Haihappen, warst ein leckerer Snack für zwischendurch.« Ich zwinkerte ihr zu und hob zum Abschied eine Hand. »Hab ein schönes Leben.« Ohne mich noch einmal nach ihr umzusehen, machte ich mich auf den Weg. Ihr Lachen begleitete mich bis zur Haustür. Sie meinte tatsächlich, ich hätte einen Scherz gemacht. Dabei war es mir absolut ernst gewesen. Mein Job war es, Potenzial zu erkennen. Rohdiamanten, die unter meiner Führung geschliffen und zum Funkeln gebracht werden konnten. Tamara Liebe-dich-selbst-wie-du-bist war das genaue Gegenteil eines Rohdiamanten. Sie war ein Zirkonia. Auf den ersten Blick glitzerte und glänzte sie, aber in Wahrheit steckte nicht mehr dahinter als eine billige Kopie.

KAPITEL 2

Louisa

Die Aufnahmen zu Unter Haien fanden ganz in der Nähe des Olympiastadions und der Waldbühne statt. Am Abend zuvor hatte ich mir die Strecke von vier unterschiedlichen Routenplanern anzeigen und berechnen lassen. Unter Berücksichtigung aller wahrscheinlichen Verkehrslagen variierte die angegebene Fahrtzeit zwischen siebzehn und vierzig Minuten. Ich hatte beschlossen, vom Worst-Case-Szenario auszugehen und einen Puffer von fünfundsiebzig Prozent einzuplanen. Das sollte mein pünktliches Erscheinen am Set garantieren. Tobi hatte gelacht und gemeint, dass nur ich es fertigbekommen würde, aus einer einfachen Wegbeschreibung einen Algorithmus zu basteln. Sein Necken hatte mich nicht davon abgehalten, mir den Wecker heute Morgen auf kurz vor sechs zu stellen. Ich war der festen Überzeugung, auf alle unvorhersehbaren Ereignisse vorbereitet zu sein.

Dann kam die Straßensperre am Großen Stern. Ein Traktoren-Korso hatte sich zu einer unangemeldeten Demo zusammengefunden, um gegen die Milchpreispolitik zu protestieren. Das Chaos fing am Lützowplatz an und schien kein Ende zu nehmen. In mehreren Reihen stauten sich die Autos, nur ganz in der Ferne ragte die Siegessäule wie ein mahnender Zeigefinger in den wolkenschweren Himmel. Wenn es den Scheibenwischern meines rostigen Peugeot 205 gelang, den Schneeschauer von der Frontscheibe zu schieben, sah ich blaue Blinklichter am Horizont. Immer wieder unterbrachen Hupen und Sirenengesang das Chaos, und jedes Mal, wenn ich einen Blick auf die Navigationsapp warf, hatte sich die berechnete Fahrzeit verdoppelt.

»Verdammter Mist!« Ich trommelte mit der flachen Hand aufs Lenkrad. Das durfte nicht wahr sein. Gestern hatte ich noch überlegt, die Route über Kreuzberg zu nehmen, aber mitten in der Berufsverkehrszeit musste man dort immer mit Stau rechnen, und die Routenplaner waren sich einig gewesen, dass der Weg über den Großen Stern die geringere Verzögerung mit sich bringen würde. In meiner Verzweiflung tippte ich auf dem Handy herum und ließ das Navi Ausweichrouten berechnen. Zwecklos. Jede einzelne Straße in einem Radius von sieben Kilometern wurde in Staustufe Rot angezeigt. Es gab keinen Weg aus dem Chaos. Eiskalte Luft wehte aus den Lüftungslamellen der Mittelkonsole und trocknete den Angstschweiß auf meinem Nacken zu einem unangenehm klebrigen Film. Ganz toll, ich würde den Juroren von Unter Haien also als verschwitzte, klebrige, stinkende Vogelscheuche entgegentreten müssen.

Endlich tat sich was auf der Straße vor mir. In Blocks von zehn, vielleicht fünfzehn Autos leitete die Polizei die Verkehrsteilnehmer um die Traktoren-Kolonne herum. Sobald ich freie Bahn hatte, trat ich aufs Gas. Trotzdem schaffte ich es nicht mehr rechtzeitig ans Set. Der Pförtner an der Eingangsschranke warf mir einen mitleidigen Blick zu, nachdem er meinen Namen mit seiner Einlassliste abgeglichen hatte.

Die ganze Studioanlage war anders, als ich erwartet hatte. Idyllisch am Seeufer mitten im Wald gelegen, erinnerte sie eher an einen Herrensitz als an ein Fernsehstudio. Das älteste Gebäude, eine zweistöckige weiße Villa mit rotbraunem Satteldach, war mit Sicherheit einmal ein Wohnhaus gewesen. Daneben gruppierten sich mehrere Flachbauten, die teilweise durch überdachte Passagen miteinander verbunden waren. »STUDIO 1« stand in breiten schwarzen Lettern über die gesamte Länge eines dieser niedrigen Gebäude geschrieben.

Ich folgte den Wegweisern zum Besucherparkplatz und ignorierte dabei das vorgeschriebene Schritttempo. Natürlich fand ich keine freie Parklücke mehr. Mein Magen krampfte sich zusammen. Vielleicht sollte ich lieber umdrehen? Aber nein, Tobi hatte recht. Das hier war meine Chance. Ich musste sie nutzen, um jeden Preis. Also sei’s drum, dies war der Tag, um etwas zu riskieren. Ich stellte den Peugeot halb auf die an den Parkplatz angrenzende Wiese. Die Vorderreifen versanken augenblicklich im Morast, doch mir blieb keine Zeit, darüber nachzugrübeln, wie ich hier später wieder wegkommen sollte. Das Problem musste bis nach dem Dreh warten. Hektisch schnappte ich mir die Laptoptasche vom Beifahrersitz und hastete zum Studioeingang. Keine zwei Schritte weiter bereute ich, nicht wenigstens noch den Regenschirm aus dem Fach unter dem Sitz geangelt zu haben. Tischtennisballgroße Schneeflocken wehten mir direkt ins Gesicht, schlüpften in den Kragen meines Blazers, durchnässten mein Dekolleté und versperrten mir die Sicht. Platsch. Knirschend brach eine Eispfütze unter meinem Gewicht ein. Der Absatz des linken Pumps knickte um. Knöcheltief landete ich im Eiswasser. Das Maschengewebe der Nylonstrumpfhose leitete die Nässe sofort weiter nach oben. Binnen Sekunden war mein Bein bis zum Knie durchnässt und kältetaub. So viel zu meinen Bemühungen, ein Outfit zu finden, das mich professionell wirken ließ, in dem ich mich aber trotzdem wohlfühlte. Meine Wahl war auf ein schlichtes schwarzes Kostüm im Chanel-Stil gefallen. Selbstverständlich war mein Outfit nur eine Kopie, aber der taillierte Blazer besaß die typische zweireihige Knopfleiste, die meine Oberweite ein wenig verdeckte und den Blick eher auf die Beine lenkte. Die Beine, die jetzt in dreckwasserfleckigen Strumpfhosen steckten. Wenigstens die Bühnenrequisiten waren sicher. Die hatte vorgestern die Spedition abgeholt, um sie ans Set zu bringen. Nur meine Karteikarten und den Laptop hätte ich im Leben nicht aus der Hand gegeben.

Dank der bescheuerten Straßensperre betrat ich eine geschlagene Stunde zu spät das Foyer der Villa. Ein gläserner Rezeptionstresen bildete das Herzstück des Eingangsbereichs. Auf einem Monitor dahinter begrüßte eine Laufschrift Gründer und Investoren zur finalen Sendung der zweiten Staffel von Unter Haien. Überall glänzte polierter Edelstahl, setzten beleuchtete Glasflächen stylishe Akzente.

Eine groß gewachsene, hübsche Blondine etwa in meinem Alter stand hinter dem Empfangstresen und sah mir mit gerunzelter Stirn entgegen. Ein Namensschild an ihrer Bluse verriet, dass sie Janine hieß. Die Art, wie sie einen Sekundenbruchteil lang die Lippen abschätzig zusammenkniff, blieb mir nicht verborgen. Ihr Körper kommunizierte klar und deutlich, was sie niemals gewagt hätte, offen zuzugeben. Ich stand noch nicht einmal vor ihr, und sie hatte sich bereits ein Urteil über mich gebildet.

»Sie kommen vom Hostessenservice, ja? Sie sollten vor drei Stunden hier sein. Wir dulden keine Verspätung. Ich werde der Vermittlungsagentur sagen –«

»Mein Name ist Louisa Freymuth.« Ich straffte die Schultern und trat auf sie zu. Meine Courage mochte gespielt sein, aber ich wollte wetten, dass Frau Unbarmherzig nicht halb so gut darin war, Körpersprache zu entziffern wie ich. Sie konnte mich bestimmt nicht durchschauen. »Es gab eine Straßensperre auf dem Weg. Ich komme nicht vom Hostessenservice, sondern habe einen Termin, um mein Unternehmen zu präsentieren. Micronounce.«

Verwirrt blinzelte sie. Einmal, zweimal. Noch einmal taxierte sie meinen Körper. Diesmal war es nicht Verärgerung, sondern Spott, vermischt mit Mitleid, den ich in ihrer Miene erkannte.

Sie räusperte sich. »Ah. Ja. Wie war noch mal der Name?«

»Freymuth. Louisa Freymuth von micronounce.«

Sie griff sich einen Stift von der Ablage und fuhr damit Zeile für Zeile eines Ausdrucks auf einem Klemmbrett entlang. »Oh, hier haben wir Sie ja. Micronounce. Gut, dass Sie jetzt hier sind, auch wenn wir Sie früher erwartet haben. Es gab nämlich ein Problem mit der Spedition. Der Spediteur hat uns heute Morgen kontaktiert. Der Kleintransporter mit Ihrem Bühnenbild hatte einen Unfall. Unter diesen Umständen … Oh, Herr Stephanski, was machen Sie denn hier?« Sie unterbrach sich selbst. »Bitte gehen Sie wieder in Ihren Bereich. Ich bekomme Ärger, wenn jemand rausbekommt, dass ich zugelassen habe, dass Gründer und Investoren sich vor der Show begegnen.«

Sehr langsam folgte ich ihrem Blick zu einem Bereich hinter dem Empfang, der im Schatten lag. Bruchstücke aus dem Wortknäuel, das sie mir gerade entgegengeworfen hatte, wirbelten mir durch den Kopf. Unfall. Kleintransporter. Kein Bühnenbild. Herr Stephanski.

Die Figur im Hintergrund trat aus dem Schatten, und im nächsten Augenblick stand ich ihm wirklich und leibhaftig gegenüber. Ruben Stephanski. Kein Foto, keine Aufzeichnung der vorherigen Staffel wurde ihm gerecht. Ruben Stephanski war ein Adonis in dreiteiligem marineblauen Anzug mit grünblauen Nadelstreifen und eisgrauer Krawatte. Das indirekte Licht im Foyer ließ seine exakt geschnittenen mittelblonden Haare in einem warmen Kupferton schimmern. Die Anzugweste spannte sich über seine wohldefinierte Brust. Selbst unter all den Schichten Stoff konnte ich seine langen, eleganten Muskeln erahnen. Das Designerhemd, das unter der Weste hervorstach, war so weiß, dass es mich blendete. Ebenso wie das Einstecktuch in der Brusttasche des Jacketts. Er hielt seinen Körper aufrecht und bewegte sich auf eine Weise, als würde er durch Raum und Zeit schweben, weil nicht einmal die Schwerkraft ihm zusetzen konnte. Jeder Muskel gehorchte seinem Befehl, schien zum Zerreißen gespannt und dennoch lässig kontrolliert. Nicht die kleinste seiner Regungen wirkte unwillkürlich oder zufällig. Dabei war er so jung. Zu jung, um ein solches Charisma zu besitzen. Dank meiner Recherchen wusste ich, dass er nur fünf Jahre älter war als ich. Seine Souveränität und die Art seines Auftretens machten daraus Äonen. Diesem Mann entging nichts. In seiner Anwesenheit fühlte ich mich wie unter einem Mikroskop.

»Das WLAN in der Maske ist ausgefallen.« Er richtete seine Worte an Miss Rezeptionstresen. Obwohl ich weder gemeint war, noch in seiner unmittelbaren Reichweite stand, gingen sie auch mir durch und durch. Gott, diese Stimme! So tief und volltönig, mit einem Timbre, das eine Saite in mir zum Schwingen brachte, von deren Existenz ich bisher nicht einmal etwas geahnt hatte. So musste es klingen, wenn Chris Pine Deutsch sprach. Komplett, mit dem leichten, amerikanischen Akzent. »Ich habe keine Zeit, hier nur herumzusitzen und aufgrund von technischen Nachlässigkeiten meine Arbeit nicht erledigen zu können. Kümmern Sie sich darum. Umgehend.«

Röte schoss der Rezeptionistin in die Wangen. »N-natürlich, Herr Stephanski. Es ist das Wetter. Das bringt alles durcheinander. Frau Freymuth hier hat es auch ganz fürchterlich getroffen. Ich war gerade dabei, ihr zu erklären, dass ihre Requisiten nicht angekommen sind. Wir müssen heute alle improvisieren.« Die Arme verhedderte sich in ihren eigenen Worten. Ich konnte es ihr nicht verdenken. Auch mir hatte der Anblick des sagenhaften Ruben Stephanski die Sprache verschlagen. Reiß dich zusammen, Louisa. Es genügt vollkommen, wenn er dich wahrnimmt, sobald du auf der Bühne stehst. Auf der Bühne, die so nackt aussehen wird wie eine Lagerhalle, weil dein Bühnenbild nicht angekommen ist.

Erst als Ruben Stephanski sich wieder abwandte, sickerte die volle Tragweite meiner Situation zu mir durch.

Ruben

»Ich will den Auftritt nicht verschieben!« Ihr empörter Ausruf echote mir auf dem Weg zurück in den Aufenthaltsraum, den die Produktion den Juroren für die Zeit des Drehs zur Verfügung gestellt hatte, hinterher. »Wenn es wirklich nicht anders möglich ist, gehe ich eben nackt auf die Bühne.« Ihre Stimme stolperte, wurde leiser, je weiter ich mich vom Foyer entfernte. »Also, ich meine, ohne Requisiten. Ich schaff das auch so. Das Wichtigste habe ich im Kopf. Ich kenne mein Produkt …« Ich umrundete eine Ecke, und ihre Stimme verklang komplett.

Wenig später stand ich am Fenster des Aufenthaltsraums und blickte auf die bleigraue Wasseroberfläche des Stößensees. Hagelkörner schlugen winzige Krater ins Wasser. An einem Steg in der Nähe des Ufers schaukelten ein paar Freizeitboote auf und ab. Abgedeckt für den kommenden Winter, eingehüllt und in Schlaf gelegt. Meine Silhouette spiegelte sich in der Fensterscheibe. Die Stimmung des Mannes, der mir entgegenblickte, war genauso grau wie das verdammte Wetter. Noch einmal so viel Entschlossenheit und Begeisterung fühlen wie die Gründer, die sich bei der Show bewarben. Nur deshalb hatte ich zugesagt, als der Sender mir vor rund einem Jahr das Angebot gemacht hatte, als Juror bei Unter Haien aufzutreten. Überdruss war mein ewiger Begleiter geworden. Wenn man so hoch gestiegen war wie ich, gab es nicht mehr viele Gipfel zu erklimmen. Die meisten Menschen langweilten mich. Ganz besonders diejenigen, die ihre eigenen Fähigkeiten maßlos überschätzten. Unglücklicherweise zog ein Format wie Unter Haien überproportional viele Vertreter dieser Spezies von Idioten an. Das war mir vor meiner Zusage nicht bewusst gewesen.

Die Kleine im Foyer war anders. Nicht die hinter dem Rezeptionstresen. Die Gründerin. Einen winzigen Moment lang hatte sie mich überrascht, und das gelang nur noch wenigen Menschen. Zuerst hatte ich sie für eine der Hostessen gehalten, die von der Produktionsfirma engagiert worden waren, damit es meinen Mitjuroren und mir an nichts fehlte. Die weiße Bluse, die sie unter dem engen schwarzen Kostümchen trug, hatte dafür gesprochen. Aber mehr noch der Körper, der in diesem Kostümchen steckte. Die Sache war die: Ich war ein Mann und kein Kostverächter. Wenn mir ein Geschöpf mit ellenlangen Beinen, einer Sanduhrfigur und langer blonder Haarpracht unverhofft gegenüberstand, guckte ich hin. Wenn dieses Geschöpf dann auch noch das Gesicht einer jungen Brigitte Bardot zu ihren besten Sexkätzchenzeiten besaß, mit puderrosafarbenem Schmollmund und dunkel geschminkten lichtblauen Augen, konnten aus einem Blick zwei oder drei werden. Daran fand ich nichts verwerflich. Ihr Aussehen war jedoch nicht der Grund, warum ich noch immer an sie dachte. Ihre Stimme hallte durch meine Gedanken. Die Panik darin, nachdem sie sich von dem kurzen Schreck erholt hatte, mir unerwartet gegenüberzustehen, aber auch die Entschlossenheit, ihren Auftritt trotz der ungünstigen Umstände durchzuziehen. So viel Chuzpe nötigte mir Respekt ab. Genau das war es, was Gründer benötigten, wenn sie auf Dauer in der Geschäftswelt bestehen wollten.

Innerlich zuckte ich mit den Schultern. Das, was mein Interesse geweckt hatte, würde vergehen. Sie würde es sich anders überlegen. Niemand zeigte gerne Schwäche, schon gar nicht bei einer Angeber-Show wie Unter Haien. Und schwächer, als unvorbereitet und nass wie eine durchweichte Gossenratte vor ein Millionenpublikum zu treten, konnte man kaum wirken.

»Na, Stephanski? Suchst du was Bestimmtes da draußen vor dem Fenster, oder hast du nach ein paar Stunden im Grünen schon Heimweh nach deinem Elfenbeinturm in der Innenstadt?« Stefanie Wiedmann war die einzige weibliche Jurorin des Formats. Sie entstammte einer jahrhundertealten Modedynastie. Dennoch war es ihr gelungen, das Familienunternehmen dank cleverer Investments in eine neue Ära zu führen. Dafür respektierte ich sie. Der Respekt beruhte nicht auf Gegenseitigkeit.

Ich wandte mich zu ihr um. »Gehen das WLAN und das Handynetz wieder?«

Sie schnaubte kurz. »Wo denkst du hin? Geduld, junger Wilder. Irgendwann wirst auch du lernen, dass das Gras nicht schneller wächst, wenn man daran zieht.« Sie hob eine Augenbraue und verzog den Mund zu einem schiefen Lächeln. »Was ist aus dem Bugparade-Investment geworden? In der Presse liest man, ihr hättet euch getrennt?«

Ich wusste es besser, als mir ansehen zu lassen, wie sehr mir die Firmenpleite der Bugparade-Gründer am Ego kratzte. Ich hatte mein Bestes gegeben, um ihr Unternehmen fit für den großen Markt zu machen. Das Konzept von Bugparade beruhte darauf, Nützlinge wie Schlupflarven, Nematoden und Brackwespen gezielt gegen Schädlinge im eigenen Garten einzusetzen. Dieser schonende Pflanzenschutz ließ sich vor allem an umweltbewusste Gartenliebhaber vertreiben. Doch das Geschäft war zu schnell gewachsen. Die Firma hatte sich mit den Krediten übernommen, und am Ende war der Weg in die Insolvenz die einzige Möglichkeit gewesen.

Scheinbar ungerührt zuckte ich mit den Schultern. »Fehlinvestments gehören dazu. Solange mein durchschnittliches Return-on-Investment deines um satte zehn Prozentpunkte überragt, mache ich nichts falsch, würde ich sagen.«

»Die Sendung hat noch nicht mal angefangen, und ihr zwei seid schon wieder dabei, euch die Köpfe einzuschlagen.« Ralf Imogen, ein weiterer Investor, gesellte sich zu Stefanie und mir. Lachend legte er jedem von uns eine Hand auf die Schulter. »Ich wette, die Zuschauer packen schon Popcorn in die Mikrowelle, um sich drauf vorzubereiten, euch bei eurem Gezänk zuzuhören. Aber hebt euch das lieber für die Show auf, ja?«

Ralfs väterlicher Tonfall ging mir genauso auf die Nerven wie Stefanies wohlplatzierte Spitzen. Dabei stimmte es ja. Der Wettstreit zwischen Stefanie und mir war im Laufe der ersten Staffel zu einem der Quotenbringer geworden. Wir waren einfach in allem polare Gegensätze. Sie entstammte einer alten Geld-Dynastie, ich war der junge Emporkömmling. Sie setzte auf traditionelle Vertriebswege, meine Welt waren die Apps und neuen Technologien. Kein Wunder, dass wir selten eine Meinung teilten, und Pech für sie, wenn in aller Regel ich den besseren Riecher hatte und gewann.

»Häppchen?« Eine der Hostessen unterbrach unsere Unterhaltung, indem sie uns ein Tablett mit Fingerfood unter die Nase hielt. Die Canapés sahen so wenig ansprechend aus, wie man es von Set-Catering erwarten konnte. Ralf griff dennoch beherzt zu. Stefanie und ich lehnten dankend ab. Meinetwegen könnte die Show jetzt beginnen. Das kleine Zwischengeplänkel mit Stefanie hatte meinen Appetit geweckt. Es wurde Zeit, meinen Mitjuroren und der Welt zu zeigen, welcher Hai den besten Jagdinstinkt besaß.

KAPITEL 3

Louisa

Drei. Mein Herz hämmerte zum Takt des LED-Countdowns seitlich über meinem Kopf. Zwei. Nur noch zwei Sekunden. Zwei Sekunden, bis mein Leben sich für immer verändern könnte. Eins. Die Tür vor mir war groß und schwarz und schwer. Verstärkt mit Eisenstreben und Querstangen. Go! Dann schwang sie auf, und ich trat in das gleißende Licht der Scheinwerfer. Augenblicklich quoll mir Schweiß aus den Poren. Die Scheinwerfer verwandelten die Bühne in die reinste Sauna. So mussten sich die Gladiatoren im antiken Rom gefühlt haben. Bis unter den Scheitel voll mit Adrenalin. Fokussiert und gleichzeitig auf eine Weise weltentrückt, die schwer zu beschreiben war. Tunnelblick nannte man es in psychologischen Fachartikeln. Ich hatte nie etwas Ähnliches erlebt.

Meine Beine fühlten sich an, als würden sie nicht zu mir gehören. Der Stoff der Bluse juckte auf der Haut. Jede einzelne Strumpfhosenmasche drückte mir in die Beine. Mühsam zwang ich mich dazu, nicht gegen die gleißende Helligkeit anzublinzeln. Das würde Unsicherheit suggerieren. Jede noch so kleine Bewegung glich einem Kraftakt. Überdeutlich war ich mir meines Auftretens bewusst. Dort, rechts von mir, hätten die Requisiten stehen sollen. Ein überdimensionales Handy, dessen Bildschirm die Oberfläche der App zeigte. Plakate von autistischen Menschen, die in augenscheinlich angenehme Gespräche vertieft waren. Schaubilder mit den wichtigsten Muskelgruppen im menschlichen Gesicht. Zertifikate über Gutachten, die Tobi und ich bereits eingeholt hatten. Stattdessen herrschte auf der Bühne gähnende Leere.

Dem Chaos auf meinem Kopf war die Maskenbildnerin mit Föhn und Rundbürste zu Leibe gerückt. Sie hatte mein Make-up aufgefrischt und mit jeder Menge Puder fixiert. Gegen die Falten, die sich nach dem Sprint durch den Schneesturm in mein Kostüm und die Bluse gelegt hatten, und die Wasserränder auf der Strumpfhose war sie machtlos gewesen. Niemand hätte mir nach allem, was an diesem Tag schiefgelaufen war, zu einem professionell wirkenden Auftritt verhelfen können.

Ich holte tief Luft. Dank der Regieanweisungen direkt vor dem Auftritt wusste ich, dass ich als Erste das Wort ergreifen musste. »Liebe Haie, mein Name ist Louisa Freymuth. Ich bin Gründerin von micronounce. Meine App ermöglicht es Menschen im Spektrum, Kommunikationsschwierigkeiten zu überwinden, und ebnet ihnen so den Weg für ein besseres Leben in der neurotypischen Mehrheitsgesellschaft.«

»Menschen im Spektrum?« Die Zwischenfrage kam von Ralf Imogen.

Ich nutzte meine Atempause und seinen Einwurf, um einen ersten Blick auf die Juroren zu werfen. Sie waren zu viert. Trotz des Gegenlichts erkannte ich bei zwei von ihnen bereits Zeichen von Langeweile oder Abwehr. Stirnrunzeln. Augenverdrehen. Das Typische eben. Mist! Ich hätte ganz anders anfangen sollen, aber dafür war es zu spät. Die Chance auf einen ersten Eindruck bekam man nur ein einziges Mal.

»Menschen, die unter einer Autismus-Spektrum-Störung leiden.«

»Ah.« Imogen atmete aus und lehnte sich in seinem Sessel zurück. Ihn hatte ich endgültig verloren.

Ich befeuchtete meine Lippen mit der Zunge.

»Liebes, mach einfach weiter«, forderte mich Stefanie Wiedmann auf. Ihr »Liebes« konnte sie sich sparen. Genau aus diesem Grund hatte ich Tobi vorschicken wollen. Ich war nicht ihr liebes kleines Mädchen. Ich war als Gründerin hier. Sie musste ich wohl ebenfalls abschreiben.

»Menschen lügen.« Ich nahm den Faden wieder auf, konzentrierte mich auf den Pitch, den ich mit Tobi unzählige Male durchgegangen war. »Im Durchschnitt dreimal in zehn Minuten. Dabei sind es nicht immer die großen Lügen, hinter denen wir uns verstecken. Oft sind es winzige Ungereimtheiten in unserem Ton oder der Körpersprache, die beweisen, dass das, was wir sagen, und das, was wir fühlen, nicht übereinstimmen. Neurotypische Menschen haben gelernt, damit umzugehen. Im Laufe unserer Entwicklung lernen wir, welche Signale unserer Mitmenschen wir ernst nehmen und welche wir besser übergehen sollten. Dazu benutzen wir eine universelle Sprache. Eine Sprache, die unabhängig von Kultur, Bildung oder sozioökonomischem Hintergrund allen neurotypischen Menschen gemein ist. Stammesangehörige in Papua-Neuguinea machen von ihr ebenso Gebrauch wie Heavy Hitters an der Wallstreet. Kleinkinder in den Slums von Mexiko erlernen sie ebenso instinktiv wie der Nachwuchs in den Frühförderzentren der Industrienationen. Mit micronounce habe ich diese Sprache nun auch für Menschen im Spektrum übersetzbar gemacht.«

»Die App ist eine Übersetzungssoftware für Autisten? Klingt ja nach einem ganz großen Markt.« Imogens Stimme troff vor Ironie.

Hör nicht hin. Lass dich nicht verunsichern. Ich fuhr fort: »Keine Übersetzungssoftware. Eher eine Art …« Ich suchte nach dem richtigen Wort. »Lügendetektor.« Nicht gut. Zu reißerisch. Zu banal. Ich versuchte es noch einmal. »Mithilfe der Handykamera analysiert micronounce Mikroexpressionen in der Miene des Gesprächsgegenübers und vergleicht sie mit einer Datenbank von bisher rund zwei Millionen Referenzbildern. Dreiundvierzig Muskeln in unserem Gesicht formen über zehntausend verschiedene Ausdrücke. Lidzucken, Naserümpfen, geweitete Pupillen, ein Abwenden des Blicks, verjüngte Lippen, aufeinandergebissene Kiefer, Anspannung in der unteren Augenpartie. Winzige Regungen, derer wir uns meist nicht einmal bewusst sind, weil sie deutlich weniger als eine Sekunde«, ich machte eine abwägende Geste mit der Hand, »in der Regel so um eine Zehntel- bis Fünfzehntelsekunde lang auf unserem Gesicht zu sehen sind.« An meinen Fingern zählte ich ab: »Freude, Interesse-Schrägstrich-Neugier, Überraschung, Ekel, Ärger, Traurigkeit, Furcht, Scham und Schuld. Das sind die neun Grundemotionen. Wenn wir diese sicher erkennen – und das ermöglicht micronounce –, haben wir das Rüstzeug, um unser Gegenüber einzuschätzen. Wir können entscheiden, wann wir besser zurückrudern oder wann wir eher nachhaken sollen. Wir ahnen, wann ein Mensch bereit für unsere erlebte und gefühlte Wahrheit ist und wann wir ihn oder sie besser durch eine Lüge schützen sollten. Diese Kompetenz fällt gerade Menschen im Spektrum sehr schwer, was sie im Alltag oft stark behindert.«

»Eine Wunder-App. Oder willst du uns weismachen, dass hinter der absurden Idee eines Lügendetektors, der Menschen beim Reden helfen soll, echte Wissenschaft steckt?« Zum ersten Mal meldete sich Thomas Gering zu Wort. Ihn hatte ich am wenigsten für ein Investment bei micronounce auf dem Schirm. Er war ein Patriarch der alten Schule. Was für ihn zählte, war Geld, Geld und noch mal Geld. Um seinen eigenen Reichtum zu vermehren, kannte er keine Skrupel. Ein Investment in eine Firma, die sich für das Wohl einer Minderheit einsetzte, musste ihm hirnrissig erscheinen.

Trotzdem musste ich ihm natürlich antworten. Ich wollte gerade den Mund öffnen, da kam mir Ruben Stephanski zuvor. »Zum Thema Mikromimik gibt es experimentelle Studien, allerdings keine empirischen Beweise. Google ›Affektionsmechanismen‹, wenn dir das nicht zu viel neue Technologie ist. Könnte sich vielleicht lohnen. Tatsächlich gibt es nämlich andere Möglichkeiten, Menschen zu manipulieren, als sie zu tyrannisieren.«

Ich schluckte. Hatte Stephanski das wirklich gesagt?

Er hatte.

Die Reaktionen seiner Mitjuroren waren der Beweis. Thomas Gering wurde puterrot im Gesicht. Ralf Imogen sah aus, als würde er sich nach einer Tüte Popcorn sehnen, um die Show richtig genießen zu können. Und Ruben Stephanski selbst wirkte überaus zufrieden mit sich. Keine Frage, dass er wusste, wovon er sprach. Thomas Gering hatte er perfekt manipuliert, und ihm gefiel das Ergebnis. Nur, was das für mich bedeutete, konnte ich nicht einschätzen. War er auf meiner Seite? Interessierte er sich für Neuropsychologie? Oder ging es ihm lediglich darum, die anderen Haie zu reizen, indem er gegen den Strom schwamm?

Wenn dem so war, schien sein Plan aufgegangen zu sein. Die Haie hatten den Köder geschluckt. Ihre Fragen prasselten wie Gewehrfeuer auf mich ein.

»Wie soll diese App Geld verdienen?«

»Wie willst du das Produkt an die Menschen bringen?«

»Welche Bewertungsgrundlagen liegen deinem Business-Modell zugrunde?«

»Gibt es Marktanalysen?«

»Gutachten?«

»Wer soll damit Geld verdienen?«

»Hast du Erfahrungen im Non-Profit-Sektor?«

»Was sind deine betriebswirtschaftlichen Qualifikationen?«

Ich wusste gar nicht mehr, welche Frage von wem kam und worauf ich zuerst eingehen sollte. Sie überfuhren mich mit ökonomischen Fachfragen, dabei sollten sie einfach begreifen, wie wichtig mein Anliegen war. Hier ging es nicht um eine Spielerei für ein paar Freaks. Vor meinem inneren Auge tauchte das Gesicht meiner großen Schwester Pauline auf. Ihretwegen machte ich das alles. Ich hatte miterlebt, wie schwer der Alltag ihr manchmal fiel. Wenn ich Menschen wie ihr mit micronounce auch nur ein wenig Erleichterung schenken konnte, würde ich mich auch noch hundertmal vor einem Millionenpublikum zum Affen machen. »Der Markt ist riesig. Es gibt rund sieben Komma sieben Milliarden Menschen auf der Welt. Bis zu einem Prozent von ihnen leiden an einer Autismus-Spektrum-Störung. Selbst vorsichtigere Schätzungen, wie die der UN, gehen von rund 67 Millionen Menschen im Spektrum weltweit aus. Ihnen allen kann micronounce helfen. Gemeinsam können wir ihnen die Kommunikation erleichtern.«

»Liebes …« Oh, ich hasste Stefanie. Ihre unerträglich gönnerhafte Art war mindestens so schlimm wie das cholerische Gehabe von Gering. »Die Show ist keine Traumfabrik. Hat dir niemand gesagt, dass Wolkenschlösser keine betriebswirtschaftliche Größe sind? Es ist ja sehr lobenswert, dass du auf das Schicksal von Behinderten aufmerksam machen willst. Aber ich glaube, dein Unternehmen ist noch nicht so weit.«

Diese arrogante Kuh schaffte es doch tatsächlich, mir Wuttränen in die Augen zu treiben. Ich ballte die Hände zu Fäusten. Mein größter Albtraum wurde Wirklichkeit. Die Investoren verstanden die App nicht. Sie sahen nur, was sie sehen wollten. Ich blinzelte hektisch, versuchte, gegen das Beben anzukämpfen, das in mir aufstieg. Dabei lohnte es sich sowieso nicht mehr, noch weitere Worte zu verlieren. Die Haie hatten ihr Urteil gefällt.

»Ich gebe Stefanie recht und mache es kurz. Ich sehe hier keine Chance für ein Investment.« Das kam von Imogen.

»Es ist eine schöne Idee, aber wir sind Geschäftsleute. Du musst noch ein bisschen mehr über die Geschäftswelt lernen«, sagte Stefanie Wiedmann.

»Nein«, verkündete auch Gering sein Urteil knapp.

Und wenn schon, dachte ich mir. Ich brauche euch nicht. Irgendwie werde ich es auch ohne euch schaffen. Alleine. Langsamer vielleicht und mühsam, aber mich bekommt ihr nicht klein. Ihr haltet mich nicht auf.

Eine Bewegung im Augenwinkel fing meine Aufmerksamkeit ein. Stephanski, der im Sessel links außen in der Reihe der Juroren saß, hatte sich nach vorne gelehnt. Die Hände grub er in die Sessellehnen. »Genug«, verlangte er. Seine Stimme besaß genug Resonanz, um auch zu den anderen Juroren durchzudringen. »Wie Imogen sagt – machen wir es kurz. Wie viel brauchst du?«

Ich schluckte erstaunt. Jetzt!, rief es in mir. Jetzt musst du da sein. Mit jedem einzelnen Gedanken. »Ähm … vierhunderttausend. Für einen Zeitraum von fünf Jahren. Und ich biete dafür dreiundzwanzig Prozent meiner Firmenanteile.«

»Verrückt«, »Utopisch«, »Ausgeschlossen, dass diese App 1,7 Millionen wert sein soll«, klang es durch die Reihe der Juroren.

»Ich mach’s.« Ruben Stephanskis Stimme übertönte sie alle. Stille wie nach einem Bombeneinschlag folgte seiner Ansage. Er tippte sich mit dem Zeigefinger auf die Lippen, als würde er ein genüssliches Grinsen verstecken. »Ich denke, dein Produkt hat Potenzial. Nur eins noch.« Jetzt sah er mir direkt in die Augen. Sein Blick war durchdringend, taxierend. Zum ersten Mal hatte ich den Eindruck, dass sich seine Worte wirklich an mich richteten, nicht an die anderen Haie, denen er aus irgendeinem Grund eins auswischen wollte. Ich schnappte nach Luft, taumelte innerlich unter der Wucht seiner Aufmerksamkeit.

»Wenn ich nur so wenige Firmenanteile bekomme, brauche ich andere Möglichkeiten, um aktiv in dein Geschäft einzugreifen. Deshalb stelle ich eine Bedingung.«

»Eine Bedingung?« Ich klang wie ein heiserer Papagei. Passierte das hier wirklich?

»Das Angebot ist an eine einjährige Mentorenschaft geknüpft. Du ziehst mit deiner Firma in die BrainBubble. Du weißt, was die BrainBubble ist?«

Ich nickte perplex. »Ihr«, ich musste mich räuspern, meine Stimme gehorchte mir nicht, dann erinnerte ich mich, dass wir uns duzen sollten. »Dein Gründerzentrum, hier in Berlin.«

»Richtig. Du wirst mir ständige Einblicke in deine Arbeit gewähren. Kein Schritt ohne meine Zustimmung, sonst ziehe ich das Investment zurück, und du stehst wieder auf deinen eigenen zwei Beinen.«

Und das sollte der Wermutstropfen in seinem Angebot sein? Es klang eher, als wäre es viel zu gut, um wahr zu sein. Ruben Stephanski bot mir einen Platz in seinem Gründerzentrum und wollte mich aktiv dabei unterstützen, die nächsten Schritte auf dem Business-Parkett zu unternehmen. Mit einem Produkt, an das ich glaubte, weil es so viel Gutes bewirken konnte. Wenn Tobi jetzt hier gewesen wäre, hätte ich ihn gebeten, mich zu kneifen. So blieb mir nur zu nicken, geplättet und vollkommen überwältigt. »Ja, ähm«, stammelte ich. »Ja, das wäre super.« Ein Strahlen breitete sich auf meinem Gesicht aus. »Auf jeden Fall. Diese Bedingung nehme ich gerne an.«

»Unglaublich.«

»Verrückt.«

»Diesmal wird er auf die Schnauze fallen.«

Wer da so fassungslos sein Urteil verkündete, war mir egal. In diesem Moment zählte nur Stephanski für mich.

»Die Herausforderung nehme ich an.« Er erhob sich aus seinem Sessel, kam auf mich zu, streckte mir die Hand entgegen. Seine Finger waren lang und schlank. Die Finger eines Pianisten, nur dass er kein Musiker war. Sein Instrument waren Menschen. Sie kontrollierte er. Sie brachte er dazu, nach seiner Melodie zu tanzen. Das hatte er gerade sehr eindrucksvoll bewiesen.

»Dann haben wir einen Deal?«

Ich schlug ein. Ein Funken, wie von einem elektrischen Impuls, jagte von der Stelle, wo wir uns berührten, durch meinen Körper. Die Aufregung, die sich entlud. Adrenalin und Anspannung und … Nein. In meinem Kopf schlug ich eine unsichtbare Tür zu. Kein Und. Ganz und gar kein Und. »Wir haben einen Deal.«

Er löste seine Finger von meinen, und für die Dauer eines Wimpernschlags durchfuhr mich ein seltsames Verlustgefühl. Ich wischte mir die Handflächen an meinem Rock ab. Hoffentlich waren sie nicht feucht gewesen.

»Meine Leute melden sich bei dir. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.«

Ich wollte etwas antworten, kam aber nicht mehr dazu.

»Cut!«, rief der Regisseur vom Bühnenrand. Augenblicklich sprang ein Bataillon an Hilfskräften auf die Bühne. Techniker, die neue Requisiten ans Set brachten, Maskenbildner, die den Juroren mit Puderquasten und Pinseln das Gesicht auffrischten. Ein Aufnahmeassistent bedeutete mir hektisch, endlich die Bühne zu verlassen. Mein Auftritt bei Unter Haien war vorbei, und ich hatte einen Deal!

KAPITEL 4

Ruben

Das einzig Brauchbare an dem verdammten Artikel war das Foto. Der Fotograf hatte ein gutes Händchen mit Licht und Kamerawinkel bewiesen. Mein Profil lag halb im Schatten, dramatische Lichtakzente betonten das Kinn und den Nasenrücken. Die Schwarz-Weiß-Aufnahme ließ mich älter wirken, nicht wie einen »jungen Wilden«, wie Stefanie Wiedmann und Thomas Gering mich mit Vorliebe betitelten.

Himmel, war ich froh, dass die zweite Staffel von Unter Haien im Kasten war. Da die Jury aus echten Geschäftsleuten bestand, konnte es sich keiner von uns leisten, wochenlang in den eigenen Firmen zu fehlen. Aus diesem Grund erstreckten sich die Dreharbeiten zu einer Staffel immer über mehrere Monate. Mehr als zwei Drehtage pro Monat ließen sich selten mit unseren Terminkalendern vereinbaren. Über die Feiertage bis ins neue Jahr hinein hatte es eine Drehpause gegeben. Mittlerweile war es Anfang März. Erst kürzlich war die erste Sendung der zweiten Staffel über die Bildschirme geflimmert. Demnächst würden auch die Dreharbeiten zur dritten Staffel beginnen. Wenn ich mich auf eines nicht freute, dann auf die permanenten Sticheleien von Stefanie Wiedmann und Thomas Gering, und außer dem Deal mit micronounce hatte ich aus der zweiten Staffel nicht einmal ein Erfolg versprechendes Investment mitgenommen.

Ich richtete meine Konzentration zurück auf den Artikel. Bedauerlicherweise machte die Headline das gelungene Foto wieder wett. Der Weg des neuen Mark Zuckerberg titelte der Redakteur wenig einfallsreich. Erste Million im zarten Alter von vierzehn Jahren. Erste Milliarde mit zwanzig. Heute arbeiteten rund vierzigtausend Mitarbeiter für mich, der Marktwert meiner Stammfirma ContactLoop wurde auf rund sechzig Milliarden Euro geschätzt. Aktuelle Marktforschungen hatten ergeben, dass das Logo mit den vier farbigen Spiralen, die sich blumenförmig ineinanderwanden, einen ähnlich hohen Wiedererkennungswert besaß wie die Bildmarken von IBM oder Pepsi. Aktuell hielt ich Firmenanteile an rund neunzig erfolgreichen Start-ups, in den vier Jahren, seit ich mich als Investor betätigte, hatte ich mit meinem Inkubatoren-Programm noch einmal so vielen Unternehmen zum erfolgreichen Markteinstieg verholfen, und noch immer fiel den Schreiberlingen nichts anderes ein, als meinen Werdegang mit dem anderer erfolgreicher Menschen zu vergleichen. Es war zum Kotzen!

Ein leises »Pling« aus dem Lautsprecher des Computers lenkte meine Aufmerksamkeit weg von dem unsäglich einfallslosen Geschreibsel des minderbemittelten Tintenterroristen hin zu meinem E-Mail-Postfach.

Die Nachricht stammte von der Rechtsabteilung. Mit einer Hand warf ich das idiotische Magazin in den Mülleimer, mit der anderen öffnete ich die E-Mail.

Sieh an, sieh an, es geht um die liebe Louisa Freymuth.