Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

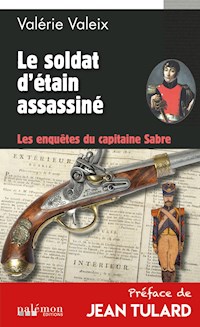

- Herausgeber: Palémon

- Kategorie: Krimi

- Serie: Les Enquêtes du capitaine Sabre

- Sprache: Französisch

Paris, mars 1810, alors que se prépare le mariage de Napoléon et de Marie-Louise d’Autriche, le quartier du Palais-Royal est le théâtre de crimes odieux : trois jeunes grisettes travaillant au magasin de mode « La Rose de Damas » sont assassinées, un brin d’éventail posé sur leur sein mutilé. Rose Chatanay, leur patronne, nie avoir employé ces filles qui, issues de familles pauvres, ne préoccupent guère la police. Sophie, amie d’une des victimes, sollicite Jérôme Blain, alias le capitaine Sabre, en convalescence après avoir été blessé à Wagram. Une enquête qu’il devra mener en parallèle de la mission secrète confiée par Murat.

À PROPOS DE L'AUTRICE

Passionnée d’Histoire, Valérie Valeix a été membre de la Fondation Napoléon. À la suite d’un déménagement en Normandie, intéressée depuis toujours par l’apiculture (son arrière-grand-père était apiculteur en Auvergne), elle fonde les ruchers d’Audrey. Elle s’engage alors dans le combat contre l’effondrement des colonies, la « malbouffe » et dans l’apithérapie (soins grâce aux produits de la ruche). Elle eut l’honneur d’être l’amie – et le fournisseur de miel – de sa romancière favorite Juliette Benzoni, reine du roman historique, malheureusement décédée en 2016. Cette dernière a encouragé ses premiers pas dans l’écriture.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 529

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Couverture

Page de titre

Retrouvez ces ouvrages sur www.palemon.fr.

CE LIVRE EST UN ROMAN.Toute ressemblance avec des personnes, des noms propres, des lieux privés, des noms de firmes, des situations existant ou ayant existé, ne saurait être que le fait du hasard.

Remerciements

À la mémoire de ma grand-mère, Yvette, disparue dans sa centième année le 18 janvier 2023, qui m’avait donné le goût de l’Histoire.

Tu as été, jusqu’à ton dernier souffle, ma correctrice, ma conseillère, et tellement plus. Où que tu sois, je ne t’oublierai jamais…

Que cet opus soit l’occasion pour moi de renouveler mon amitié, impériale, il va de soi, à mon « aide de camp » ! Alain Cerri. Je le remercie de son aide précieuse.

Merci à ma bêta lectrice, Nadine Legal.

Pour ma fille Audrey,petite impératrice des bivouacs.

Les règlements sont faitspour les médiocres et les indécis ;rien de grand ne se fait sans l’imagination !

Napoléon Bonaparte

Avant propos de l’auteure

Un roman, qu’il soit policier ou non, décrit une société. Le policier historique a plus encore cette vocation à cœur, il s’agit de montrer les façons de vivre et de penser de la communauté d’alors, ceci pour y placer une intrigue qui ne peut ressembler à celles de notre époque, même si certains thèmes sont récurrents : l’amour, la haine, la jalousie…

Dans le cadre des investigations policières d’hier et d’aujourd’hui, la prostitution féminine a toujours été largement exploitée, la masculine moins, et pourtant elle existe, elle aussi, depuis la nuit des temps. C’est ce thème que j’ai choisi pour servir de cadre à la 3e enquête du capitaine Sabre qui réagira en homme du début du XIXe siècle avec des préceptes hérités de la Révolution.

Jérôme Blain, le héros, est jeune et évolué, il est même « cool » (!), néanmoins son regard reste celui de son temps où le père de la psychanalyse, Freud, était en gestation dans ce XIXe siècle naissant puisqu’il naîtra en 1856 et exposera ses premiers essais sur la sexualité enfantine en 1905.

Il n’est pas question ici de montrer autre chose qu’une société disparue, ni pire, ni meilleure qu’une autre quand elle est replacée dans son contexte. Qui sait ce qu’on dira de la nôtre dans deux cents ans…

PrologueUne époque fabuleuse…

Lundi 1er janvier 1816. 6 quai de Conti. Temps humide.

La table avait été dressée dans le salon « aux tableaux », ainsi nommé pour ses murs tendus de soie bleue disparaissant presque entièrement sous les œuvres de « Laville », tendre épouse de Larrey, et de Girodet, ami fidèle du couple.

Larrey détaillait la superbe estampe sur vélin, un trio de tulipes aux délicats tons de carmin et de mordoré, offerte par Pierre-Joseph Redouté à l’occasion des étrennes. Le chirurgien, comme tous ceux présents, connaissait la situation précaire du « Raphaël des fleurs »1 depuis la mort de l’impératrice Joséphine trois ans plus tôt et le départ de la seconde impératrice, Marie-Louise, qui, d’ailleurs, n’avait pas été sa meilleure cliente. Cependant, Larrey choisit de ne pas faire remarquer cet effort et de plaisanter en jetant un coup d’œil au mur :

— Mon cher Pierre-Joseph, je ne sais comment nous allons bousculer ce bel équilibre sans vexer « Laville » ou notre ami auteur du Déluge.

D’une belle prestance, mais le crâne partiellement dégarni, l’interpellé secoua son visage encadré d’impressionnants favoris.

— Dominique, tu ne songes pas sérieusement à noyer cette exquise esquisse…

La formulation tira un sourire à Élisabeth et à Dominique Larrey, de même qu’à leurs invités, madame Redouté, Jérôme et son épouse, Marion, humble éventailliste que ces mondanités intimidaient, bien que les protagonistes ne fussent pas des inconnus pour elle. Plutôt douée pour le dessin, elle avait même pris quelques cours chez le maître des fleurs au printemps 1814, en pleine débandade.

— … parmi nos imposants barbouillages ! poursuivit Girodet, ce qui fit se rengorger Redouté, lequel, la cinquantaine bien sonnée, avait conservé un physique d’éternel adolescent avec sa chevelure blonde à peine grisonnante.

— Je suis de l’avis de notre ami, déclara Élisabeth, je garderai donc ces merveilleuses tulipes pour ma chambre où elles veilleront sur mes songes…

Elle termina sur un soupir qui n’échappa à personne : de quoi serait faite cette année 1816 dans un pays dirigé par un roi revenu définitivement au pouvoir depuis maintenant un peu moins de six mois, après l’absence forcée des « Cent-Jours ». Certes, Louis XVIII n’était pas un mauvais souverain ; n’avait-il pas affirmé à son retour de Gand : « La noblesse ancienne reprend ses titres ; la nouvelle conserve les siens » ? Mieux, il avait entériné ce statut par l’article 71 de la Charte constitutionnelle du 4 juin 1814 dans lequel il ajoutait : « Le roi fait des nobles à volonté, mais il ne leur accorde que des rangs et des honneurs sans aucune exemption des charges et des devoirs de la société. » Hélas, après Waterloo, son entourage, conservateur pour ne pas dire « ultra », n’avait eu de cesse de prendre le contrôle de l’Assemblée législative lors des élections d’août 1815, qui donnèrent la fameuse « chambre introuvable », c’est-à-dire dominée par une écrasante majorité « plus royaliste que le roi » ! Ce glorieux moment ne leur suffisait pas, les ultras ne cessaient de tourmenter les anciens fidèles de Napoléon en menant, à la suite de la Terreur blanche de l’été 1815, une nouvelle Terreur dite « légale », d’octobre 1815 à janvier 1816, au moyen de mesures liberticides et de juridictions d’exception, qui aboutirent notamment à la condamnation à mort d’anciens généraux de l’Empire, dont le maréchal Ney.

Larrey, ex-chirurgien en chef de la Grande Armée, officiait à l’hôpital du Gros-Caillou où il accueillait tous les éclopés de l’Empire : son établissement était constamment menacé de fermeture. Jérôme avait quitté l’armée avec le grade de capitaine au 1er chasseurs de la Garde, grade qui valait rang de chef de bataillon dans la ligne. Ayant refusé d’intégrer la Garde royale, il était devenu un demi-solde surveillé par un argousin de la préfecture. Quant à son agence de détectives ouverte avec Vidocq, l’agence de l’Ours noir, en référence au célèbre bonnet à poil d’ourson de la Garde, elle ne recevait que des missions de filature pour cocuage ou de recouvrement. Celle qui avait consisté à démasquer les assassins de l’officine royaliste « Ta tombe, la France » visant à exécuter les candidats à l’exil en Amérique, tous d’anciens officiers de l’état-major de Napoléon, ne lui avait rien rapporté sinon la gloire d’avoir pu arrêter ce bras armé et permettre à un prestigieux membre, proche de l’ex-Empereur, de s’échapper. Avec Larrey qui lui avait prêté main-forte ainsi que le maréchal des logis Cottin, ils étaient trois à détenir un secret propre à ébranler le royaume. Pour des raisons de sécurité, Jérôme ne s’était même pas confié à Marion.

Redouté avait, lui, survécu à trois régimes dont une révolution ; cependant, il ne pouvait plus compter que sur quelques clients privés alors qu’il avait connu des commandes fastueuses en provenance des palais impériaux. Seul Girodet échappait à cet ostracisme, et ce bien qu’il eût, lui aussi, servi l’Ogre corse comme le surnommaient sans gloire ses détracteurs à présent installés dans ses pantoufles. Girodet pouvait même se montrer satisfait : Louis XVIII lui avait commandé un portrait posthume du « Saint de l’Anjou » : Jacques de Cathelineau, premier généralissime de l’armée catholique et royale de Vendée pendant la Révolution2, et il était pressenti pour devenir professeur à la future Académie des Beaux-Arts.

Sentant l’ambiance se plomber, il saisit joyeusement, sur un fauteuil aux accoudoirs à caryatides ailées, son violon abandonné. En merveilleux joueur, il interpréta la Partita pour violon seul n° 3 en mi majeur de Bach. L’assemblée se recueillit pour apprécier cette sonate improvisée. Jérôme se sentait un peu engoncé, non dans son habit de velours vert foncé ouvrant sur un gilet de soie beige brodé, mais dans ses escarpins à boucles d’argent. Sans ses bottes, celui qu’amis et ennemis connaissaient sous le surnom de « capitaine Sabre » avait l’impression d’aller nu-pieds !

Pour se donner une contenance, il glissa la main dans son gilet et tâcha de goûter lui aussi le moment ainsi que l’amitié dont Larrey et sa femme l’honoraient.

Une fois les dernières notes envolées, il se joignit aux applaudissements pour remercier le peintre-musicien. Puis madame Larrey, que son mari surnommait tendrement par son patronyme de naissance « Laville », proposa dans un sourire :

— Si nous passions à table ? Catherine nous a forcément concocté des merveilles… Caroline, allez chercher les grands et veillez à faire manger les trois plus petits à la cuisine. Hippolyte tiendra compagnie à vos fils, Napoléon-Louis et Achille…

— Je vais les chercher, dit Marion.

Mais elle n’eut pas à le faire : Napoléon-Louis arrivait, tirant de la main gauche un cheval de peau sur roulettes de fer et tenant de la droite un bambin aux boucles blondes, vacillant sur ses petites jambes. Marion se précipita vers ce dernier.

— Tu vas tomber… Fais donc attention, Loulou, gourmanda-t-elle le plus grand, c’est encore un brimborion3.

Jérôme, qui observait la scène, trouva sa femme gracieuse dans sa robe de faille de soie brique à taille haute ; une robe d’occasion de même que son habit vert, achetés chez une fripière de qualité du Marais. Ils y avaient même trouvé un peigne en « plaqué et fausses perles argentées à l’intérieur donnant l’apparence des vraies », qui couronnait le chignon de Marion dont le fin visage s’encadrait de boucles couleur de blé. Suivie de Napoléon-Louis, elle disparut avec Achille.

Achille… L’enfant de la prostituée « Satinette » qui les avait aidés, lui et Larrey, lors de leur enquête du Soldat d’étain assassiné un mois plus tôt et au cours de laquelle la jeune femme avait trouvé la mort, assassinée. Peu avant de fermer les yeux, « Satinette » avait arraché à Jérôme la promesse d’aller chercher son fils d’un an, placé chez les Bergeron, au village de Pantin, et de l’élever comme le sien. Jérôme avait tenu parole, non sans crainte vis-à-vis de Marion. Comment prendrait-elle la chose ? Devrait-il en passer par un aveu embarrassant ? « Satinette » et lui avaient en effet eu une relation. Mais la douce Marion n’avait posé aucune question incommodante. Elle n’avait pas non plus émis d’objection à voir s’alourdir le budget familial par l’éducation d’un enfant étranger. « Satinette » avait permis à Jérôme de revenir en vie ; il était juste de ne pas laisser ce pauvret chez des gens sans scrupule que seul l’argent animait et qui, ne voyant plus tomber la pension, auraient fini par le jeter à la rue. Ou bien ils l’auraient loué à un indigent aguerri qui aurait pu ainsi mieux apitoyer son public. Jérôme était donc parti le chercher quelques jours avant la Noël. Il neigeait dru et, une fois à Pantin, Bergeron, sabotier sans fortune, avait rechigné à lui donner Achille : sa femme et lui étaient attachés à ce mioche qu’ils avaient eu « aux langes ». Il avait fallu pas moins de cinq napoléons pour venir à bout de leur trop-plein d’affection et encore le mari s’était-il pendu après la portière de la voiture qui emportait Jérôme et le drôle pour mendier une pièce de plus. « Fouette, cocher ! » Il ne s’était pas retourné pour le voir mordre la neige.

Jérôme mesura sa chance d’être marié à une femme aussi remplie d’abnégation. En à peine deux semaines, l’enfant aux boucles blondes et aux yeux bleus comme ceux de sa mère, « Satinette », était devenu la coqueluche de la maison, choyé par leur fils qui prenait très au sérieux son rôle de grand frère de cinq ans, mais aussi par Marion qu’il appelait maman. Étrangement, Jérôme avait plus de mal à endosser le rôle de père, alors que le mion4 recherchait sa compagnie ; il se montrait détaché et même s’en agaçait.

Si bien que Marion l’avait tancé au soir de Noël après que les deux bambins se furent endormis :

— À quoi sert-il que tu aies sauvé cet angelot si c’est pour maintenant l’ignorer ? Est-ce donc cela que tu as promis à sa mère mourante ?

— N… non, bien sûr… mais j’ai besoin de temps… Et te laisser appeler maman me semble prématuré…

— Prématuré ? N’as-tu pas honte ? C’est un tout petit enfant qui n’a pas choisi son sort ; c’est toi qui en as décidé en allant le chercher, alors il n’est plus temps de renâcler.

Jérôme se l’était tenu pour dit et, dès le lendemain, avait laissé Achille monter sur ses genoux. Désormais, il avait deux fils. Néanmoins, pour une adoption pleine et entière, l’avoué qu’ils avaient consulté leur avait conseillé de déclarer Jérôme Blain comme « père naturel de l’enfant de Rose Chapotel, dite “Satinette”, Achille, né à Paris, rue d’Enfer, le 7 octobre 1814 ».

On se rapprocha de la table. « Laville » fit la distribution des places : à sa droite Jérôme, à sa gauche Girodet, Larrey près de Marie-Marthe Redouté. Marion ferait face à Pierre-Joseph quand elle reviendrait. En bout de table, les plus jeunes : Isaure Larrey, dix-sept ans, et Charles Redouté, bientôt dix-huit ans, dernier des trois enfants du couple. Hippolyte vint demander la permission de dîner avec eux : il n’avait pas envie de manger à la cuisine avec les petits ; du haut de ses huit ans, il était un grand !

— Justement, lui fit observer son père, en qualité d’aîné, tu dois veiller sur les plus jeunes.

Hippolyte rentra la tête dans les épaules. Larrey adoucit sa peine.

— Tu viendras pour le dessert.

Cette fois, un sourire égaya son visage et il fila à la cuisine, suivi de Caroline, la nouvelle bonne des Larrey, qui venait aussi un après-midi par semaine chez les Blain soulager Marion. Caroline Bourgeon n’était pas une inconnue pour les deux couples. Quand, un mois plus tôt, Jérôme et Larrey, en fuite, étaient passés par l’étage des chambres de bonnes, ils étaient tombés par hasard sur Caroline qu’un rustre besognait. Son histoire tenait en une phrase : putain occasionnelle pour nourrir son fils de six mois dont le père, un caporal des carabiniers au 1er léger dans la division du prince Jérôme, était mort à Mont-Saint-Jean sans avoir eu le temps de l’épouser. Après avoir laissé un pécule à la jolie blonde, Larrey et Jérôme avaient promis de ne pas laisser la compagne d’un brave dans la panade. C’était contraire à l’esprit de la Grande Armée. Madame Larrey partageait cet avis et se trouvait ravie de ce supplément d’aide dans sa maisonnée où Catherine, leur gouvernante, commençait à pâtir de son âge.

Après la bisque de homard, on dégusta des huîtres et du foie gras.

— Jérôme, tu voudras bien assurer le service des vins, le pria le maître des lieux.

— Oui, bien sûr.

Des darnes de saumon nappées de sauce au beurre et accompagnées de leur julienne de légumes suivirent. On revint, bien entendu, sur l’année passée dont le point d’orgue était l’incroyable odyssée de Napoléon, depuis l’île d’Elbe un matin de mars jusqu’à l’ultime bataille – et défaite – de Mont-Saint-Jean, le 18 juin, quatre mois plus tard. Sans oublier, bien sûr, son départ définitif et humiliant, selon les participants, pour l’île de Sainte-Hélène, à l’autre bout de l’Afrique.

Larrey leva son verre.

— Nul autre que nous ne pourra dire qu’il a connu une époque aussi fabuleuse que celle que nous avons vécue, née à la faveur de la faiblesse d’un homme, Louis XVI, qui a laissé se produire la Révolution. Trinquons, mes amis, à cette époque fabuleuse, à l’Empereur !

Neuf flûtes de champagne s’élevèrent vers les lustres de cristaux.

— À l’Empire disparu, à l’Empereur !

Larrey, d’un cœur généreux, s’émut :

— Le plus grand homme que j’aie jamais servi.

Ce propos fit relever les sourcils de madame Larrey : Napoléon s’était montré plusieurs fois ingrat envers le fidèle Larrey, favorisant des courtisans comme Corvisart.

— Pour ma part, dit Redouté, j’ai une pensée pour l’impératrice Joséphine, une femme radieuse d’une bonté sans pareille. Cela ne s’est plus revu ensuite.

Il ne voulait pas mentionner le nom de Marie-Louise, mais tous le saisirent, la seconde impératrice n’étant pas parvenue à se faire aimer du peuple français qui avait vu en elle la nièce de l’arrogante Marie-Antoinette. En étourdie, Marie-Louise n’avait rien fait pour donner tort à la populace et avait quitté la France sans être regrettée.

— Quand on pense, reprocha madame Redouté, qu’elle n’a même pas suivi son mari sur l’île d’Elbe.

— Elle est jeune, plaida Larrey, et n’a pas été élevée dans l’amour de la France, qui, l’avez-vous oublié, a décapité sa tante.

— Elle a quand même été bien moins malheureuse qu’elle ne l’avait supposé à son départ de l’Autriche ; Napoléon l’a choyée… argumenta Jérôme.

— C’est vrai, admit Larrey, il faut croire que les Autrichiennes ne sont pas faites pour devenir des reines de France.

— Ni même les Sardes, repartit Girodet, voyez Marie-Joséphine de Savoie, l’épouse de Sa Majesté, morte voilà six ans déjà sans avoir donné d’héritier à la France.

— Il est certain que si un homme ne couche pas avec sa femme, il ne risque pas d’assurer sa descendance ! s’esclaffa Larrey, imité par l’assemblée.

Caroline vint desservir et Catherine apporta la dinde aux truffes égayées de haricots verts mis en bocaux l’été passé par la gouvernante.

Larrey fit lui-même le service.

— Madame Redouté…

— Du blanc, et encore à peine, cher monsieur ; comme dirait mon mari, j’ai un appétit d’oiseau.

— Il faudra pourtant faire de la place dans votre gésier, il y a du soufflé glacé et de la nougatine…

— Oh ! si vous me prenez par les sentiments, plaisanta l’épouse du peintre aux fleurs, toute de bleu vêtue.

— Nous avons, bien entendu, donné des dîners plus fastueux que celui-ci, renchérit madame Larrey en resserrant les deux pans de son châle crème sur sa robe de cachemire rose, une plume blanche barrant son chignon, mais les temps prospères ne sont plus qu’un souvenir, je vous prie de nous excuser de vous recevoir de la sorte…

On se récria ; les mets, pour simples qu’ils fussent, étaient délicieux, et la compagnie d’autant plus agréable et précieuse en cette époque troublée. L’armée d’occupation était encore présente sur le territoire et les cosaques n’en finissaient pas de défiler sur le Champ-de-Mars, de se pavaner sur les boulevards, et surtout de se livrer à des pillages et à des exactions. Bref, on n’était plus chez soi.

Larrey, éternel optimiste, affirma :

— Cela ne pourra durer toujours, nous finirons par retrouver notre souveraineté.

Sur ce, on dégusta du blanc-manger, puis des fromages : gruyère, livarot, maroilles et crottins de chèvre que Jérôme fit accompagner d’un chablis.

— Te souviens-tu, Dominique, de ce méchant vin d’Espagne ?

— Tu penses si je m’en souviens. Ai-je assez pesté auprès des « Jean-Jean »5 qui s’en avinaient au point de ne plus pouvoir remuer le petit doigt ou bien devenaient incontrôlables !

— Est-ce pour cela que l’on a perdu la guerre en Espagne ? demanda ironiquement Girodet en enfournant un morceau de maroilles.

— Hum, oui, pour ça et d’autres choses…

— Tu m’avais toujours promis de me montrer une de tes ambulances volantes, plaida encore le peintre.

— Je crains de ne pouvoir tenir ma promesse, et puis il faut les voir en action, sur le champ de bataille…

— Ah non, par pitié, ne revenons pas à la guerre, supplia madame Larrey. Au moins, le retour des Bourbons nous épargnera-t-il cela, je n’aurai plus à craindre ta mort.

— En ce qui me concerne, dit Redouté, je serai sous peu un mort économique.

Jérôme et Larrey lui adressèrent un regard de sollicitude. Puis, durant quelques instants, on n’entendit plus que le bruit des couverts en argent heurtant le service de fête de madame Larrey sorti de chez Dagoty en des temps meilleurs : porcelaine blanche ornée de fleurs fuchsia et de guirlandes dorées. Pour ne pas laisser la tristesse s’installer, Larrey lança joyeusement :

— Jérôme, si tu nous racontais ta première affaire…

— Ma première affaire ?

— Oui, celle que tu appelais « le Cercle des Éventails », qui s’est déroulée en même temps que le mariage de l’Empereur, en mars 1810, et dont celui-ci te récompensa par la croix6 à Mont-Saint-Jean.

— Croix non entérinée, soupira Jérôme, qui ajouta : Raconter cette enquête risque d’être long…

— Nous avons tout notre temps, observa Girodet.

— Certains faits risquent de heurter la sensibilité des dames…

Madame Larrey et madame Redouté se récrièrent : elles en avaient vu d’autres !

— N’est-ce pas, madame Blain ? interrogea « Laville ».

— Mon mari pense, comme beaucoup de messieurs, que nous ne sommes que des êtres faibles.

— Aucun d’entre eux ne supporterait d’accoucher, ironisa madame Redouté.

Son mari repartit :

— Monsieur Blain, hâtez-vous de nous faire votre récit ou ces dames vont se liguer pour demander le divorce. Je n’ai plus l’âge de rechercher une compagne qui mettrait trop de temps à s’acclimater à mes travers.

— Cependant, le capitaine a raison sur un point, remarqua Élisabeth Larrey. Cette histoire, pour divertissante qu’elle soit, peut choquer certaines sensibilités, notamment celle des plus jeunes.

Jérôme vit Isaure Larrey et Charles Redouté soupirer à l’idée de ne pouvoir entendre un épisode parsemé de crimes exaltant leurs esprits juvéniles.

Redouté donna son accord.

— En ce qui concerne Charles, qui n’a pas connu le feu, cela lui fera une expérience.

— Eh bien, pas question qu’Isaure fasse des cauchemars.

— Enfin, maman, je ne suis plus un bébé, rétorqua la jeune fille, narines pincées.

Larrey se leva.

— Que seuls ceux qui veulent entendre l’histoire de Jérôme me suivent au billard, j’ai un excellent cognac.

— Que ne commençais-tu par là ? s’enthousiasma Girodet en repoussant sa chaise, imité par Redouté et son fils.

Les dames restèrent assises ; madame Larrey déclara en portant son verre de chablis à ses lèvres :

— Allez donc vous encanailler ; nous resterons entre gens de belle compagnie.

Larrey se pencha sur sa main.

— Ma mie, il n’y a jamais eu de plus beau jour que celui de notre rencontre.

— Hum… Il est déjà gris, qu’est-ce que ce sera ensuite !

Larrey s’éloigna en riant suivi de Jérôme sous le bras duquel il passa le sien. Les deux hommes rejoignirent leurs trois amis déjà installés dans la pièce dédiée à la convivialité masculine, passage obligé après les fins de repas, une fois les dames retirées. Cette petite salle de billard était tendue de toile de Jouy prune à motifs bibliques.

— Mettez-vous à l’aise ! s’écria le chirurgien en ôtant sa veste bleue de France, rebrodée d’argent, qu’il jeta sur un fauteuil vide, lequel reçut bientôt quatre autres fracs.

Jérôme et Larrey prirent place sur une banquette en acajou à pieds en griffes de lion. Face à eux, Redouté et son fils. Girodet fit le service. Quand tous furent servis en cognac et en cigares et que les premières volutes de fumée se haussaient vers le plafond, Larrey déclara avec un grand sérieux :

— Nous t’écoutons, Jérôme…

1. Surnom de Redouté.

2. 1759-1793.

3. En principe, « objet de peu de valeur », mais aussi « individu de petite taille ».

4. Petit enfant en argot d’époque.

5. Jeunes soldats.

6. Légion d’honneur.

Première partieUn printemps pourri

Chapitre 1Crimes au Palais-Royal

Mercredi 21 mars 1810. Paris, 10 rue d’Arcole (actuelle rue de Beaujolais).

Après des mois de neige, celle-ci avait fondu rapidement, si rapidement même que les anciens en parlaient comme de quelque chose d’exceptionnel. Cette fonte rapide avait détrempé les rues qui menaçaient de se transformer en cloaques et où chaque passage de voiture assurait d’une giclée de boue. Mais, depuis quelques jours, la douceur et le soleil avaient fait une apparition remarquée et appréciée. Les promeneurs étaient de retour dans le jardin et les galeries du Palais-Royal.

Dans son appartement du premier étage de cet immeuble construit en 1784, face à l’imposante bâtisse commerciale, Jérôme Blain, en congé de convalescence, promu capitaine des chasseurs à pied de la Garde, officier à la suite à l’état-major du corps en attendant une affectation, s’apprêtait à en faire autant, et ce malgré des blessures à la cuisse et au bras, reçues à la bataille de Wagram.

Jérôme avait vingt-six ans et une belle prestance avec son mètre quatre-vingt-deux, ses cheveux bouclés noirs et ses yeux verts, sans oublier sa réputation de redoutable sabreur lui ayant valu le surnom de « lieutenant Sabre » et, depuis peu, de « capitaine Sabre ». Son admission dans la Garde impériale et sa position de célibataire ajoutaient encore à son charme, dont cependant il n’abusait pas, par tempérament.

En culotte à pont beige enfoncée dans ses bottes noires à retroussis, le torse glabre dénudé, il termina de se raser en se contorsionnant devant son miroir de voyage. Ôtant les dernières traces de savon de son visage à l’aide d’un linge humidifié, il s’aspergea d’eau de Cologne Farina, dont le flacon livra ses dernières gouttes. Il lui faudrait sous peu se rendre chez le parfumeur, rue Faubourg-Saint-Honoré, se ravitailler, aucun honnête homme ne pouvant se passer de cette eau de toilette, à commencer par le maître des Tuileries, Napoléon, qui s’en inondait au point d’indisposer parfois ses proches, lesquels se gardaient cependant de manifester leur acrimonie.

Plongeant une petite brosse dans l’opiat7, Jérôme se frictionna les dents qu’il avait encore belles et assez blanches, faisant bon usage de lavages et curages, et ne tenant à recourir que le plus tard possible aux services de Désirabode, plus charlatan que dentiste, qui affirmait sans sourciller être l’inventeur d’une liqueur miracle « garantissant une bouche sans carie, sans tartre et aux gencives fortes ». Il termina par un rinçage à l’eau de Botot.

D’un mouvement d’épaules, il enfila sa chemise de batiste, sur laquelle il boutonna son gilet de soie à fines rayures ocre. Il accrocha ensuite son sabre à sa ceinture, endossa sa redingote verte sur laquelle il passa encore celle en laine noire à triple volet car le temps était encore frais. Puis il se coiffa de son bicorne noir bordé de passementerie, en bataille – horizontalement –, passa des gants de cuir « beurre frais ». Satisfait de son image, il quitta son logement – deux pièces au second étage – et prit l’escalier de bois, qu’il descendit moins allègrement qu’il ne l’aurait voulu. Si sa blessure au bras relevait maintenant du souvenir, ce n’était pas encore le cas de celle de la cuisse, qui se manifesta lorsqu’il descendit la première marche. Des images encore fraîches de la bataille lui revinrent :

Wagram, 4, 5 et 6 juillet 1809.

Après le repli des Français sur l’île Lobau, Napoléon, rejoint par l’armée d’Italie du prince Eugène, entreprend une nouvelle traversée du Danube. Il est neuf heures trente du soir ce 4 juillet et un violent orage se déchaîne, couvrant le tonnerre des canons. Le passage, sous la grêle et dans la nuit épaisse, traversée par la seule lumière des éclairs, est difficile, mais la flottille de canonnières du colonel Baste protège le franchissement des quinze cents voltigeurs du général Couroux embarqués, qui finissent par prendre pied sur l’autre rive et par s’emparer des batteries autrichiennes écrasées par l’artillerie française. Au matin, le reste de l’armée peut passer…

Jérôme est lieutenant en premier au 7e régiment de dragons, commandé par le colonel Seron, formant, avec le 30e dragons, la brigade Guérin dans la division de cavalerie Grouchy au sein de l’excellent 3e corps d’armée avec, notamment, les divisions d’infanterie d’élite Morand, Friant et Gudin, sous le grand maréchal Davout. C’est à ce corps que l’Empereur donne la délicate mission d’effectuer, sur la gauche autrichienne, une manœuvre débordante qui doit préparer l’attaque décisive de rupture au centre. Comme Napoléon l’a prévu, son adversaire, l’archiduc Charles, afin d’éviter une déroute sur sa gauche, dégarnit son centre en prélevant plusieurs bataillons et quelques escadrons sur son 2e corps, et relance, contre la droite de Davout, toute la cavalerie du 4e corps, que Grouchy a déjà repoussée. Celui-ci contre-attaque immédiatement avec ses dragons qui refoulent les Autrichiens par des charges furieuses ! À la tête du 1er peloton de la 1re compagnie du 2e escadron du 7e régiment, Jérôme entraîne et galvanise ses hommes… Le 4e corps ennemi bat en retraite et Napoléon peut enfoncer le centre autrichien, affaibli, sous le feu d’une grande batterie, par l’énorme colonne Macdonald suivie de toute la réserve de cavalerie. Cependant, en poursuivant les cavaliers ennemis l’épée dans les reins, Jérôme est gravement blessé au bras et à la cuisse par les baïonnettes de fantassins autrichiens rejoints par les Français…

Il avait ensuite été soigné par Larrey, qui avait pratiqué une très belle réduction de la plus importante plaie, celle s’étalant de l’aine au genou. Hélas, bien que réduite et même refermée et cicatrisée, cette blessure donnait à Jérôme une légère claudication qui le faisait enrager : tant qu’il boiterait, il ne pourrait pas rejoindre sa nouvelle unité.

— Foutre, vais-je encore rester longtemps éclopé ? Je crois que je vais devoir me résigner à prendre une canne !

Il parvint au rez-de-chaussée que se partageaient la loge de la concierge et deux boutiques : une cordonnerie et une limonaderie.

Dans la rue, Jérôme avisa un jeune garçon qui jetait à la demande une planche permettant de passer d’une berme à l’autre sans laisser ses bottes ou ses souliers dans la boue de la voie aux pavés disjoints ou bien dépareillés, comme toutes celles de Paris, beaucoup possédant même encore les gros pavés bombés d’Henri IV qui obligeaient les roues des voitures à être cerclées de fer pour y résister. Quant aux trottoirs, si nombreux à Londres, ils étaient encore timides à Paris, mais faisaient bien partie de l’urbanisation de la capitale, et à plus long terme des autres grandes villes, voulue par Napoléon.

En attendant qu’ils surgissent de terre, il fallait utiliser ces passages primaires et payants, il n’y avait aucun moyen de faire autrement. Jérôme remit donc deux sous à un jeune rousseau qui fit sauter la pièce dans sa poche avant de toucher la pointe son bicorne de feutre marron qu’il portait, lui, en colonne8.

Il cligna de l’œil en désignant du menton l’entrée du passage Pierron.

— Grâce à ma planche, vos bottes ne sont pas sales et, comme j’ai vu décamper le décrotteur vers le cabinet d’aisances, ça vous évitera de rouvrir votre bourse.

Sachant qu’il était impossible de déambuler dans les galeries sans en passer par le salon de décrottage, où un artiste vous demandait trois sous pour vous dépoussiérer les talons, Jérôme sourit.

En dépit du soleil, l’air était frisquet : il fut ravi de pénétrer dans la galerie de Beaujolais par le passage situé entre la bibliothèque et la Comédie-Française. Nombre de quidams soucieux d’échapper à la bise l’imitèrent, de sorte que l’entrée se fit au compte-gouttes.

Une fois dans la galerie, donnant d’un côté sur les boutiques et les restaurants, de l’autre sur les jardins du Palais-Royal, il bifurqua sur sa droite et laissa passer les promeneurs pressés, dont une jeune femme vêtue d’un manteau redingote en mérinos bleu. Des boucles blondes s’échappaient de sa toque de velours noir ornée d’une plume blanche ; une boîte en carton blanc et gris, dans le goût de celles des chapeliers, était pendue à son bras.

— Veuillez me pardonner, s’excusa-t-elle sans se retourner.

— Sophie ?

La jeune femme s’arrêta près de la devanture du café Lamblin, fondé cinq ans plus tôt par un ancien serveur de La Rotonde. Jérôme ignorait alors que cet établissement deviendrait le repaire des bonapartistes quand l’Empire ne serait plus. Mais c’était pour l’heure une chose inconcevable pour la plupart des flâneurs.

Elle posa une main sur son cœur pour en apaiser les battements.

— Jérôme ! Pardon, je ne t’ai pas reconnu. Je suis contente de te voir ; j’ai à te parler.

— Me parler ? De quoi ?

— Pas maintenant, je dois livrer mes dernières créations à la Chatanay.

Jérôme connaissait l’histoire de Sophie, fille d’un orfèvre polonais, Stanislas Jablonski, qui avait fui la Pologne au premier partage, en 1772, peu avant la russification de son pays. Parti avec les troupes françaises, il s’était fixé à Paris, où il était entré chez Odiot. Il avait épousé une Française qui lui avait donné trois enfants, dont Sophie, qu’il avait initiée à l’orfèvrerie. Sophie confectionnait des bijoux fantaisie inspirés des gravures du Journal des dames et des modes, ou bien des portraits des sœurs de Napoléon, ou encore de celui de Joséphine, impératrice répudiée pour permettre de donner un héritier à l’Empire.

Pour l’instant, bien peu connaissaient les traits de cette nouvelle future impératrice, Marie-Louise ; ni Jérôme ni Sophie n’étaient de ceux-là. Quant à la Chatanay, chez qui Sophie devait livrer ses fabrications, il s’agissait de la tenancière de la boutique de nouveautés À La Rose de Damas, située quelques numéros dans la galerie de Montpensier à l’opposé de celle-ci.

— Ça fait longtemps que tu n’es pas venu au Palais… ou bien je ne t’ai pas vu ?

— Je ne sais si c’est le froid, ma blessure à la cuisse m’a fait de nouveau souffrir ces deux derniers mois : je suis resté chez moi à déguster du laudanum !

Le front de Sophie se barra d’un pli soucieux. Jérôme savait qu’elle avait une vive inclination pour lui et il n’était pas insensible à la jolie blonde.

— J’aurais dû passer te voir, je suis impardonnable, mais j’ai eu beaucoup de travail avec le mariage de l’Empereur.

À ce nom, Sophie sourit aux anges, sa passion pour Napoléon n’était plus un secret pour grand monde. Était-ce pour cette raison qu’elle n’était pas mariée ?

— De quoi tiens-tu à m’entretenir ?

Sophie baissa d’un ton :

— De choses graves.

— Graves, mais encore ?

— Je ne peux rien te dire ici. Retrouvons-nous dans un café plus tard.

Elle parut réfléchir. Il proposa La Rotonde, au numéro 89 de la galerie, à quelques pas. Mais l’établissement n’était pas fermé ; agréable en été, il fallait être bien couvert le reste de l’année pour déguster liqueurs et dîners sans s’enchifrener9 !

Or, justement, Sophie était de complexion fragile.

— Plutôt au Véry. Disons dans une heure ?

— C’est d’accord.

— Je me sauve, à tout à l’heure.

Sophie sourit, fit demi-tour et se noya dans la foule. Jérôme alla du même côté en flânant un peu le long des boutiques et s’arrêta devant l’enseigne du sieur Barnier, À l’homme élégant, dont la devanture affichait des cannes en ébène et autres bois précieux, à pommeaux d’ivoire sculptés, à crosses en corne de rhinocéros, en écaille de tortue, ciselées d’argent, d’or et de vermeil… Mais, outre qu’il n’était pas vraiment décidé à étayer sa boiterie, encore moins à prix certainement effarant, quoique négociable, son esprit était envahi par les propos de Sophie : quelles pouvaient être ces choses graves dont elle voulait l’entretenir ?

Sophie n’avait-elle pas été payée de sa marchandise par Rose Chatanay, réputée pour son avarice ? Il poursuivit son chemin jusqu’au numéro 83, croisant des élégantes à capotes empanachées, des bourgeois à hauts-de-forme, des militaires chamarrés, des prostituées décolletées jusqu’à l’aréole. Un homme ventru tenant en laisse un grand caniche blanc s’arrêta devant l’une d’elles, petite et ronde. Quelques mots plus tard, elle passait son bras sous le sien. Jérôme dépassa la boutique À La Rose de Damas à la vitrine encombrée de nouveautés : éventails, châles, capotes, plumes, bijoux, bas, rubans, flacons de parfum, corsets, peignes à cheveux, perruques et rajouts… Il vit la patronne, Rose, une quadragénaire bien en chair, encore belle pour son âge canonique, s’affairer derrière son comptoir auprès d’une cliente.

Près des deux femmes, Sophie patientait sur un tabouret pliant en s’éventant de ses gants. Il ne s’attarda pas à détailler le reste du magasin et poursuivit sans plus rien voir des commerces ni rien entendre des propositions des raccrocheuses. Il parvint au Véry, installé depuis seulement deux ans au Palais-Royal et ayant la réputation d’être un des meilleurs restaurants de Paris. Jérôme n’avait pas encore eu le temps de vérifier si c’était le cas. Il consulta sa montre de gousset : presque midi trente, bientôt l’heure du déjeuner dînatoire à la fourchette. À travers les vitres, il put voir des clients déjà attablés. Trouverait-il de la place ? Il poussa la porte à la suite de deux Anglais. La salle était tendue de panneaux-miroirs reflétant les bronzes des lampes à huile et des chandeliers accrochés aux murs ou posés sur des tables à plateaux de granit ornés de fleurs fraîches multicolores. L’endroit n’était pas encore plein, mais commençait à se remplir. Un serveur en livrée blanc et noir le dirigea vers le fond de la salle, un peu moins bien éclairé, mais ce serait finalement plus discret. Il commanda une anisette de Bordeaux de la veuve Brizard à trois francs et expliqua qu’il attendait une jeune femme. Le « gonsse »10 eut un sourire en coin qu’un froncement de sourcils lui fit remettre en place. Le serveur disparut avant de revenir avec la carte et l’anisette. Ce ne fut pas le nombre incroyable de plats proposés sur le menu qui effara Jérôme, mais « le prix fixe » des mets. C’était la première fois qu’il en voyait ; comme ses contemporains, il avait l’habitude de négocier chaque prix établi « à la tête du client », au vu de sa mise, par le boutiquier. Et tout le monde trouvait normal de payer selon sa bourse ! Il grimaça : pourquoi devrait-il s’acquitter du même tarif pour un poulet qu’un bourgeois au portefeuille replet ? C’était de la dernière injustice !

Il quitterait le Véry dès sa boisson terminée et attendrait Sophie dehors.

À la table voisine débarqua un joyeux quatuor de jeunes hommes à la mise recherchée qu’accompagnait une bouffée de musc. L’un d’entre eux arborait une redingote écarlate, une perruque bouclée blonde, des yeux fardés et une mouche au-dessus de sa lèvre peinte. Jérôme le qualifia aussitôt de pédéraste. Le dandy lut-il dans ses pensées ? Il tourna vers lui un regard hautain avant de se détourner vers ses amis.

Sophie arriva. Trop tard pour s’en aller sans paraître rustre. Elle n’était pas seule, mais accompagnée d’une jeune femme aux yeux bleu myosotis qu’elle présenta :

— Mademoiselle Paulier qui travaille chez la Chatanay comme éventailliste.

Celle-ci, vêtue très simplement, eut un mouvement de tête en guise de salut. Jérôme leur proposa de s’asseoir. Elles tirèrent chacune une chaise et lui firent face. Marion baissait les yeux. Il aperçut des mèches blond clair sous sa capote de paille sans fioriture.

Sophie tendit la main vers la carte, mais il la lui refusa :

— Ici les prix sont fixes.

— Oh ! s’indigna la jeune femme, mais c’est injuste !

— Tout comme la vie. Me feriez-vous toutes deux le plaisir de partager mon repas ?

Cette fois, Sophie sourit. Ce n’était pas tous les jours qu’elle déjeunait à la fourchette dans un tel établissement. Son salaire de fabricante de bijoux fantaisie lui permettait de ne pas tirer le diable par la queue, car elle vivait encore chez ses parents. Sa compagne se rembrunit et repoussa sa chaise comme si elle allait partir.

— Monsieur, je ne peux pas accepter, jamais je ne pourrai vous rendre la pareille.

— Laisse, dit Sophie, Jérôme est un ami fidèle qui offre sans jamais rien attendre en retour.

Jérôme reçut de plein fouet les yeux bleus inquisiteurs de la jeune femme. Alors seulement, il remarqua son visage émacié, son spencer élimé, sa robe reprisée : elle était pauvre à la limite de l’indigence en dépit de son emploi d’éventailliste. Jérôme n’avait jamais oublié que, sans la générosité de son parrain, le duc de Penthièvre, il aurait suivi les traces de son père, humble tanneur de Vernon, et que la conscription l’aurait un jour entraîné loin de chez lui et peut-être enseveli dans une terre qui n’était pas la sienne, comme tant d’autres. De ce fait, il n’avait jamais profité de la détresse d’une femme ou même d’un homme, ce qui n’était pas le cas de nombre de ses camarades.

— Sophie a raison. Que diriez-vous d’un potage au vermichel11 pour commencer ?

— Oh oui ! ça nous réchauffera, hein, Marion ?

Celle-ci hocha la tête en serrant ses mains l’une contre l’autre, sans doute pour les réchauffer, car elles étaient blanches. Il leur proposa de boire quelque chose, mais elles refusèrent. Il héla alors le serveur :

— Nous prendrons trois potages au vermichel.

— Et ensuite ?

Il hésita entre une blanquette de veau aux champignons et une carbonade de mouton aux navets, qui étaient toutes deux à dix francs la part. Il songea que les deux femmes devaient manger du navet plus souvent qu’à leur tour, cette plante étant avec le chou ce qu’il y avait de plus abordable sur les étals des marchés. Il opta donc pour la blanquette en pestant intérieurement à l’idée de la note à venir.

— Excellent choix. Quel vin prendrez-vous ?

— Du vin de Bourgogne rouge ordinaire.

Le serveur s’éloigna.

À côté, les jeunes gens s’esclaffaient bruyamment au point d’en être importuns. Il se demanda si l’endroit était approprié pour des confidences qu’il faudrait peut-être crier pour qu’elles fussent audibles.

— De quoi voulais-tu me parler ? demanda Jérôme ni trop haut ni trop bas en portant son anisette à ses lèvres.

Sophie répondit sur le même ton, mais en se penchant vers lui :

— Deux filles qui travaillaient pour la Chatanay ont été assassinées.

— Assassinées ! De quelle façon ? Et où les a-t-on retrouvées ? Ici, au Palais ?

— Mieux, dans l’un des salons de la Chatanay.

Jérôme savait que la tenancière de La Rose de Damas n’était pas la seule boutiquière à prostituer ses employées et à louer ses arrière-salles aux joutes tarifées.

Marion Paulier prit la parole :

— Elles s’appelaient Catherine Frémont et Lucie Boyer, toutes deux vendeuses chez la Chatanay, et putains !

— Putains à leur compte ?

— Non, la Chatanay était leur maquerelle comme elle cherche à devenir la nôtre.

— Toi aussi, Sophie, la Chatanay t’a fait des propositions allant dans ce sens ?

La jeune bijoutière hocha la tête.

— J’ai encore mes parents qui me sont d’un grand secours, mais comme j’aimerais avoir ma boutique, la Chatanay m’a proposé de m’avancer des fonds que je rembourserais en nature.

— Charmante dame ! Et vous, mademoiselle ?

— Moi, je n’ai pour ainsi dire pas de famille ; ma mère est morte quand j’étais au berceau, me laissant avec trois fils au père, paysan de l’Oise, qui se fait tabletier l’hiver. Autant dire que je ne peux rien lui demander. Alors, oui, la Chatanay m’a demandé de vendre mon corps, m’assurant qu’elle connaissait quelqu’un qui paierait cher ma virginité, quelqu’un de la « haute », pas comme pour Catherine et Lucie qui raccrochaient déjà avant d’entrer chez elle.

— Comment ces deux malheureuses ont-elles été tuées ?

— Elles ont été étranglées, expliqua Sophie.

— Toutes les deux ?

— Oui.

— Et ensemble, précisa Marion.

— Mais ce n’est pas tout, clama la jeune bijoutière, qui baissa encore d’un ton de sorte que Jérôme dut tendre fortement l’oreille pour saisir la réponse.

— Catherine a eu le sein gauche ouvert au couteau et on a laissé, dans la blessure, un brin d’éventail !

— Un brin d’éventail ? Elle aussi était éventailliste ? demanda Jérôme à Marion.

— Non, vendeuse seulement. La même chose pour Lucie…

— Foutre, fit Jérôme. Et celle-ci n’était pas non plus éventailliste ?

— Tout comme Catherine, simple vendeuse, mais il arrivait aussi à Lucie d’en manipuler pour la vente.

— Ces brins d’éventails retrouvés sur les cadavres appartenaient-ils à votre marchandise ?

— Je n’ai pas eu le temps de bien voir, mais comme il n’en manquait aucun à ceux que j’assemblais ou en attente d’assemblage, on peut dire qu’il ne s’agissait pas des miens ou plutôt de ceux de la Chatanay, puisque nous ne possédons rien en propre, pas même nos hardes qui sont louées donc déduites de notre paie fort maigre de sorte qu’il n’en reste rien à la fin de chaque semaine.

Jérôme souleva des sourcils désolés.

— Qui a trouvé les cadavres ?

— La Chatanay et moi, quand je suis allée nettoyer le salon ; elle m’accompagnait pour me surveiller comme elle le fait à chaque fois, mais quand elle a vu de quoi il retournait, elle m’a fait déguerpir.

— C’était quand ?

— Mercredi de la semaine passée.

— Soit il y a presque une semaine.

Ils s’interrompirent : on venait de servir leur potage, et, à côté aussi, le calme revint quand une bouteille de vin de Pommard et quatre assiettes de foie de veau sauté à la ravigote furent déposées devant les convives esthètes.

Jérôme servit le vin de Bourgogne à ses deux compagnes, puis reprit à voix modérée :

— Qui est venu débarrasser ?

— Je ne sais pas ; tout est passé par la créature de la Chatanay, Florine Bastien, ancienne prostituée comme sa patronne.

Marion eut un soubresaut. Sophie se rapprocha d’elle et l’entoura de ses bras.

— N’aie pas peur, tout ira bien, Jérôme est là qui nous protégera. N’est-ce pas ? demanda-t-elle en levant vers lui un regard suppliant.

— Bien sûr. Mais pour vous aider, je dois tout savoir. Qui craigniez-vous de la sorte, mademoiselle Paulier, la Chatanay ?

— Pas seulement, la Bastien aussi.

— Elle louche par le haut, expliqua Sophie.

— Hum ! Donc, vous savez que la Chatanay a fait appel à cette Bastien pour déplacer les corps, mais vous n’avez pas vu qui l’a fait ?

— Non, je ne voulais ni voir les cadavres ni risquer de me trouver impliquée dans une affaire funeste.

— Je comprends. La police est-elle venue ?

Marion et Sophie se regardèrent, cette dernière réagit plus rapidement :

— La police ? Tu n’y songes pas, Jérôme. Tout s’est passé sous le manteau.

— A-t-on signifié aux familles la disparition de leurs filles ?

Ce fut au tour de Marion de répondre.

— Je l’ignore totalement. Et quand bien même. Catherine était orpheline et Lucie l’aînée de six enfants, tous placés par leur père, un bûcheron normand.

— En résumé, dit Sophie, personne ne s’inquiétera de la disparition de ces deux filles.

— Je vois, conclut Jérôme en terminant son potage qu’un serveur guettait pour l’en débarrasser.

Ils se turent le temps du service et, à la vue de la blanquette de veau, mousseuse dans sa crème agrémentée de champignons et de carottes, les yeux de Sophie et de Marion brillèrent de mille éclats. Il eut un sourire, ravi de leur offrir ce plaisir de la bonne chère, si rare pour elles et peut-être même inconnu de Marion.

— Mais que c’est délicieux ! savoura la jeune éventailliste après une première bouchée. Jamais je n’ai rien mangé d’aussi bon !

Jérôme, qui avait vu juste, leva son verre.

— À notre amitié, alors !

— Oh oui ! à notre amitié, s’enthousiasma Sophie en choquant son verre contre le sien.

Marion fit de même quand un rugissement se fit entendre :

— Espèce de sotte, vous avez taché ma redingote avec votre gros vin !

Marion devint plus rouge qu’une pivoine tandis que Jérôme se penchait vers le fâcheux qui n’était autre que l’un des quatre infatués voisins de table, vêtu d’une veste rose brodée d’argent, sur la manche de laquelle s’étalait une auréole incarnate.

— Que se passe-t-il, monsieur ? demanda Jérôme en se levant pour le toiser.

— Voyez cette tache, jamais elle ne partira… Elle en sera quitte pour me payer le blanchissage… C’est de la soie, ça va lui coûter cher !

— Comment mon amie a-t-elle pu tacher votre bel habit ? s’interposa Sophie. Il y a la travée entre vous et nous, et le vin n’est pas sauteur !

— Quelle est cette péronnelle, votre grue, monsieur… ?

— Capitaine Blain, des chasseurs à pied de la Garde.

— Le lieutenant Sabre, chuchota le dandy à la veste écarlate à son voisin, un échalas entièrement vêtu de vert pomme.

— Êtes-vous sourd, monsieur ? rétorqua Jérôme. Je suis capitaine depuis peu et je ne permets à personne d’insulter l’une de mes amies ou bien vous m’en rendrez compte.

— Un duel ? gloussa le quatrième des comparses de l’offensé, habillé, lui, en noir.

— Un duel, parfaitement, monsieur, répondit Jérôme calmement avec une furieuse envie de lui donner du « mademoiselle » plutôt que du « monsieur ».

Autour d’eux le silence s’était fait. On attendait, fébrile, que l’action se dénouât dans la violence et, si possible, le sang. Et, pour Jérôme, les femmes papillotaient des yeux, en s’éventant plus rapidement, au rythme des frissons délicieux parcourant leur dos. Mais soudain la scène fut mise en suspens par un nom parcourant toutes les lèvres :

— Murat !

7. Mélange de miel et de glycérine.

8. Perpendiculairement.

9. S’enrhumer.

10. Homme en argot.

11. Selon la prononciation italienne vermicelli, « vermitchell(i) », « vermicelles », du latin populaire vermicellus, du latin classique vermiculus, « petit vers ».

Chapitre 2Sophie

— Blain !

Une main énorme, gantée de cuir beige, s’abattit sur l’épaule de Jérôme, le replongeant dans la bataille d’Iéna, quatre ans plus tôt.

À l’été précédant le conflit, on avait pu croire à la paix et à l’hégémonie française en Europe : l’Autriche était en effet désarmée, l’Angleterre ruinée et démoralisée par la victoire d’Austerlitz. Cependant, le roi de Prusse Frédéric-Guillaume III et sa femme, la belle reine Louise, se trouvaient mécontents de la réorganisation du Saint-Empire romain germanique en Confédération du Rhin par Napoléon qui n’avait pas tenu compte, il est vrai, de leur avis et avait proposé de restituer le Hanovre à la Grande-Bretagne. La plus ardente à la guerre avait été Louise qui avait poussé à une troisième, puis à une quatrième coalition contre la France, réunissant la Prusse, la Russie, la Saxe et la Suède, bientôt rejointes par le Royaume-Uni relevé de son marasme. Un ultimatum fut lancé à Napoléon : que les troupes françaises se retirent en deçà du Rhin. À Paris, le maître des Tuileries souleva un sourcil incrédule et parapha d’une plume irritée l’ordre de marche à cent quatre-vingt mille hommes.

14 octobre 1806.

Jérôme est lieutenant au 11e dragons, colonel Bourbier, brigade Milet, division Grouchy dans la réserve de cavalerie sous Murat, avec laquelle son régiment arrivera tardivement sur le champ de bataille. Le matin, on y trouve : à droite, le 4e corps incomplet de Soult ; au centre, le 5e corps de Lannes ; à gauche, le 7e corps d’Augereau ; à l’arrière, entre Lannes et Augereau, la Garde impériale, le 6e corps de Ney étant en réserve à Iéna, car l’Empereur croit faire face au gros de l’armée prussienne, qu’affrontera brillamment, à Auerstaedt, le 3e corps de Davout, pourtant en grande infériorité numérique.

À six heures du matin, l’ordre d’attaque, donné par Napoléon, surprend les Prussiens. Le corps de Lannes se lance le premier à l’assaut contre les forces du général Tauentzien : après deux heures de combat, les divisions Suchet et Gazan s’emparent respectivement des villages de Closewitz et de Lützeroda, ouvrant un espace de déploiement suffisant. Alors, les corps d’Augereau et de Soult s’avancent en vue de déborder l’ennemi par la gauche et la droite. Les Prussiens reculent, puis se retranchent dans le village de Vierzehnheiligen, où ils résistent. Cependant, malgré le renfort des troupes du général Grawert, ils sont finalement repoussés par une intervention inopinée du corps de Ney, d’abord soutenu par celui de Lannes, ensuite par les corps de Soult et d’Augereau qui assaillent les Saxons à la droite des Prussiens. À un moment, Ney, l’exalté, se retrouve au beau milieu des lignes ennemies. Le vieux prince de Hohenlohe croit pouvoir ferrer le poisson. Parmi ses hauts faits d’armes, il s’était distingué à la bataille de Kaiserslautern en 1793 contre les Français du général Hoche. Pourquoi ne parviendrait-il pas à réitérer un tel exploit ? De fait, ses cavaliers donnent du fil à retordre au Brave des braves, lequel est secouru par l’Empereur qui dépêche des unités de cavalerie appuyées par des batteries de la Garde. Sous les coups de boutoir des Français, l’armée ennemie est enfoncée et commence à se disloquer. Vers une heure de l’après-midi, les dernières divisions de Ney et de Soult ainsi que la cavalerie de Murat entrent en scène. Napoléon ordonne une poussée d’ensemble. Vers deux heures, l’armée prussienne se désintègre totalement. Toutefois, le général Rüchel vient à l’aide de Hohenlohe, mais ses quinze mille hommes, pris en tenaille par Lannes et Soult, sont rapidement anéantis et, à trois heures, la victoire est définitivement acquise à l’armée française, qui peut entamer la poursuite des fuyards.

En se levant, Jérôme s’ébroua de ses souvenirs. Le roi de Naples était devant lui, superbe et fidèle aux tableaux de Gérard et de Gros : la taille avantageuse et la lippe conquérante. Seuls ses yeux bleus semblaient trahir une certaine préoccupation. Il était en uniforme d’officier de hussards, pelisse en fourrure grise jetée sur l’épaule, vêtu d’un dolman noir à brandebourgs, collet et parements dorés, de la fameuse ceinture-écharpe cramoisie à coulants blancs, et d’une culotte écarlate tout aussi chamarrée, glissée dans des bottes à la hongroise noires agrémentées de liserés et de glands dorés. Coiffé d’un colback en poil d’ourson avec double cordon natté, tresse, raquette et gland dorés, flamme écarlate et plumet blanc, qui le grandissait encore, il n’était pas seul, mais accompagné de deux gardes napolitains et de deux officiers français, dont l’un était son ordonnance, le capitaine Charles-Marie-Alexandre Prévost d’Arlincourt. Jérôme reconnut également le général de brigade Charles-Antoine Manhès, ancien aide de camp du maréchal, qui devait être son invité. Jérôme, qui était en civil, se leva et salua les officiers en inclinant rapidement la tête. Ces derniers lui rendirent son salut de la même façon12.

Murat eut également une inclinaison de tête pour les deux femmes et railla :

— Eh bien, mon ami, tu es encore à songer à Louise de Prusse ?

— Oh non ! je ne l’ai même pas vue. Je pense plutôt à la charge que vous aviez ordonnée contre le carré formé par la brigade de von Burgsdorf…

À Iéna, la mitraille et la mousqueterie avaient été si intenses que son cheval avait été foudroyé, et lui, projeté à terre. Jérôme se demandait encore comment il avait réussi à ne pas être piétiné ou fauché par les projectiles sifflant en tous sens.

— N’est-ce pas là où tu as failli griller comme un goret ?

Jérôme hocha la tête.

— Assurément, Votre Majesté, dans une pauvre masure où je m’étais réfugié, et qui s’est embrasée comme un fétu de paille.

— Mais tes dragons, qui s’étaient repliés pour charger de nouveau, t’ont arraché à ton bûcher.

Jérôme sourit autant pour conforter Murat que pour couper court à ce mauvais souvenir.

— Moi, dit-il, je pense à Weimar où nous avons saisi l’artillerie et les bagages des Prussiens qui avaient détalé comme des lièvres sous les sabots de ma cavalerie. C’est par là que la garce a foutu le camp…

Jérôme se souvenait, en effet, que la reine Louise, excellente cavalière, avait réussi à fuir par l’une des portes de la ville prussienne quasi en même temps que les Français pénétraient dans la cité.

— Nous en a-t-elle donné du mal, la chienne ! s’exclama Murat, qui, amateur de jolies femmes, soupira. Tout de même, quelle beauté ; il faut être de fer, comme l’Empereur, pour lui avoir résisté ainsi qu’il l’a fait à Tilsit.

Ses lèvres, un peu épaisses, mais pulpeuses, s’entrouvrirent sur un sourire meublé de dents blanches.

— Mais quel faquin tu fais ! Qu’attends-tu pour nous présenter ta belle compagnie ?

De se voir devenu le point de mire des dîneurs, par l’honneur que lui accordait le roi de Naples, qui, lui, adorait la lumière, quelle qu’elle fût, Jérôme eut un instant d’hésitation.

— Mademoiselle Sophie Jablonski, qui est orfèvre chez Odiot et… mademoiselle Marion, éventailliste.

Si Sophie soutint le regard de Murat, Marion baissa la tête en rougissant.

— Mes artisans napolitains sont capables de concurrencer ceux de Paris ; il n’y a pas de plus beaux bijoux en corail que ceux fabriqués à Torre del Greco, ou de plus belle porcelaine que celle de Capodimonte, et regarde cette monture et ce fourreau de sabre, n’est-ce pas une splendeur ?

Murat glissa la main sous les bélières qui rattachaient le magnifique étui de sa lame à son ceinturon afin de le dégager de la superbe sabretache en cuir rouge liserée d’or qui pendait à son côté gauche : provenant de la manufacture d’armes royale de Naples, le fourreau était en acier poli glacé à deux grandes garnitures en bronze doré ciselé ; quant à la monture du sabre, elle présentait un pommeau à tête de lion en bronze doré ciselé, portant un mince collier ; une croisière à double chaînette à maillons ovales ciselés en perles d’acier, dit « marcassite » ; une garde en acier orné à deux quillons inversés avec leurs boutons et un nœud de corps rond à rayons décoré ; une fusée en ébène, sculptée en fort relief sur les deux faces13.

Jérôme acquiesça sans se forcer, la monture et le fourreau de ce sabre étaient vraiment remarquables.

— Bon, conclut Murat, je suis venu pour dîner…

Le premier chef du Véry, qui attendait sagement derrière le quatuor, intervint onctueusement : ce n’était pas tous les jours que l’on recevait un roi !

— La meilleure table vous attend à l’étage, Votre Majesté…

Murat eut une nouvelle inclinaison de tête à l’adresse des deux jeunes femmes, puis il tendit la main à Jérôme qu’il attira contre lui en frère d’armes. Jérôme reçut en plein nez un mélange d’odeurs de cuir, de cheval et d’eau de Cologne.

Il y avait de la sincérité dans cette accolade. En effet, les deux hommes étaient tous deux de modeste extraction. Si le duc de Penthièvre, parrain de Jérôme, n’avait jamais songé à faire de sa pupille un ecclésiastique, les parents aubergistes du futur maréchal, eux, y avaient pensé pour leur onzième et dernier enfant. Tous deux avaient réussi au fil de leur instruction, de leur épée et de leur bravoure. Mais là s’arrêtaient les comparaisons. Outre que Murat était l’aîné de Jérôme de dix-sept ans, il avait aussi eu le privilège d’être promu très tôt aide de camp de Bonaparte, alors général en chef de l’armée d’Italie, en réprimant l’insurrection royaliste du 13 vendémiaire an IV14.

Et c’est aussi sur Murat que Bonaparte avait pu compter lors du coup d’État du 18 Brumaire où, chargeant à la tête de soixante grenadiers, il avait hurlé : « Foutez-moi tout ce monde-là dehors ! » laissant ainsi le champ libre à son chef pour établir le Consulat. Partant de là, Bonaparte ne pouvait pas lui refuser la main de sa sœur Caroline qui s’était entichée de ce superbe animal.

Il chuchota à l’oreille de Jérôme :

— Viens souper chez moi ce soir… Demain, je serai parti rejoindre l’Empereur à Compiègne. Trouve-toi au Pavillon de Flore15, où je loge à Paris, à six heures.

Jérôme ne sut s’il devait se réjouir ou s’inquiéter d’une telle invitation. De quoi souhaitait-il l’entretenir ? Et pourquoi était-ce si pressé que cela ne pût attendre le retour de Compiègne ? Il était de notoriété publique que Murat n’était plus si bien en cour que ça. L’intéressé n’attendit pas de réponse et fit demi-tour ; suivi de son escorte, il s’éloigna lentement, promenant sur l’assemblée le regard d’un homme à qui tout a réussi. Du moins, en façade.

— Il y a une certaine ressemblance entre vous, pouffa Sophie.

— Je ne trouve pas, dit Jérôme.

— Mais si, même taille ou presque16