Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Weyrich

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

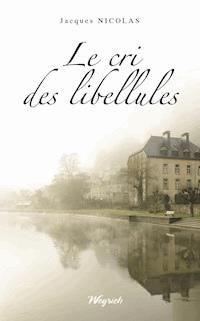

Un thriller qui vous plongera au cœur de l'Ardenne belge des années 1950

Un fait divers relaté en quelques lignes dans les journaux de la province de Luxembourg est le dénouement à peine croyable de ce roman.

Le destin de Maria Laruelle, fille d’un ouvrier d’usine de Bouillon, s’est joué le 5 juillet 1953. Ce dimanche-là, en fin de matinée, quatre jeunes gens de Sedan passaient la douane au Beaubru pour fêter l’anniversaire de l’un d’entre eux, Lucien Bailly…

Jacques Nicolas s’inspire d’un fait divers pour livrer un roman prenant, ancré sur les rives de la Semois. Avec

Le cri des libellules, il offre un intrigant chassé-croisé de souvenirs, démêlant peu à peu le mystère qui entoure cette petite femme déterminée. Et jusqu’au dénouement, le lecteur s’interroge : quels secrets renferme la maison de Bouillon?

L'auteur nous livre une fiction truffée de mystères et de secrets, avec pour toile de fond la Wallonie du milieu du XXe siècle.

..

EXTRAIT

7 h 45...

Et Maria ouvre les yeux. Tout de suite, elle sait qu'elle pèse une tonne. Elle s'efforce de laisser son corps à l'abandon, pas question de réveiller brusquement les muscles... les douleurs ; la tête, ça va, elle se repasse sans peine le film de la veille. La bouche close, elle inspire par le nez, bloque sa respiration, compte mentalement jusqu'à cinq - c'est sa limite, au-delà, elle meurt - puis libère doucement l'air vicié en faisant de la musique entre ses lèvres. Elle recommence la manœuvre, tout en fixant les yeux d'une jeune femme qui sourit dans son cadre accroché au mur : la photo en noir et blanc d'un beau visage posé au creux de longues mains, les doigts écartés, repliés sur les joues évoquant l'image d'une grosse araignée... crochets, venin, fil tissé.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 201

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Ce roman est librement adapté d’un fait divers rapporté par plusieurs journaux et périodiques, parus dans la province de Luxembourg.

Lundi 13 décembre 2010

7 h 45…

Et Maria ouvre les yeux. Tout de suite, elle sait qu’elle pèse une tonne. Elle s’efforce de laisser son corps à l’abandon, pas question de réveiller brusquement les muscles… les douleurs ; la tête, ça va, elle se repasse sans peine le film de la veille. La bouche close, elle inspire par le nez, bloque sa respiration, compte mentalement jusqu’à cinq – c’est sa limite, au-delà elle meurt – puis libère doucement l’air vicié en faisant de la musique entre ses lèvres. Elle recommence la manœuvre, tout en fixant les yeux d’une jeune femme qui sourit dans son cadre accroché au mur : la photo en noir et blanc d’un beau visage posé au creux de longues mains, les doigts écartés, repliés sur les joues évoquant l’image d’une grosse araignée… crochets, venin, fil tissé.

Maria détourne la tête, replie les jambes, les genoux sortent du lit et elle a un frisson. En s’aidant du bras gauche, elle exécute une rotation qui la fait s’asseoir. Elle poigne dans le gilet à portée de sa main sur la table de nuit et l’endosse sans passer les manches. Elle patiente un peu avant d’exécuter les gestes qui l’aideront à se tenir debout : un mouvement de balancier d’avant en arrière conjugué à une poussée des mains sur le lit, juste ce qu’il faut, ni plus ni moins. La voilà dressée, en position instable comme sur un pont de bateau. Elle met une main à plat sur le mur pour ne pas perdre l’équilibre. Ses yeux sont maintenant à hauteur des prunelles de la jeune fille dans le cadre. Comme hier et tous les autres jours. Haussement d’épaules, puis quart de tour à droite. Comme un automate. Par à-coups. Le premier pas en direction de la fenêtre est chancelant, douloureux, et provoque un vertige. Elle prend appui sur la garde-robe, chaque matin au même endroit, à hauteur d’une charnière plus luisante que les autres, ose un coup d’œil dans le miroir qui lui renvoie l’image décrépite d’une face ravagée par mille rides, et puisqu’en même temps sa tête fatiguée penche vers l’épaule, elle trouve insupportables les chairs du cou gonflées de graisse qui pendouillent comme un fanon de dindon. Elle est une vieille dinde qui pèse une tonne, qui a des fourmis plein la tête et qui perd un temps fou à se mettre en route. Passer du sommeil, cet état comateux somme toute confortable, à la station verticale est chaque fois un exercice périlleux. La dinde se veut néanmoins digne, alors elle avance. À l’économie. Un pas, puis un autre… jusqu’aux rideaux de fenêtres qu’elle tire par à-coups. Ses yeux clignotent. Elle regarde en haut, en bas, à gauche, à droite, pour diluer les corps flottants qui encombrent son champ de vision. Tout en cherchant une tache pivoine dans les mûriers de son jardin, elle prononce, en ponctuant chaque syllabe, le mot dé-gé-né-res-cen-ce. Comme chaque matin, le couple de bouvreuils est là, qui sautille et picore les petits fruits carbonisés par le gel.

Maria est en paix à présent, libérée des angoisses de la nuit, à l’écoute de son corps. Au-delà des douleurs multiples au niveau des muscles et des jointures, tout fonctionne. La vieille dame lève les yeux et scrute le ciel : il fera beau aujourd’hui, pas un nuage, pas un souffle de vent et des températures agréables. Comme les jours précédents, et c’est très bien ainsi. Elle va à la cuisine, tourne le thermostat du radiateur, détache le feuillet du calendrier, prend connaissance des éphémérides de ce 13 décembre 2010 : le soleil s’est levé à 8 h 36, il se couchera à 16 h 37 ; il reste dix-huit jours avant la fin de l’année ; on fête les Lucie… la lumière. Maria traîne ses pieds jusqu’à la salle de bains, se mouille les joues et les mains, passe aux toilettes puis retourne à la cuisine. Elle fait du café, beurre deux biscottes, une pour elle, l’autre pour Alexandre, son compagnon.

Tous deux mangent sainement, du moins pendant les repas : une biscotte au lever, deux tartines de confiture d’abricots et un bol de jus de légumes à la mi-journée ; à 18 heures, des pommes de terre, des pâtes ou du riz, du poisson en papillote ou bien une tranche de veau, le tout accompagné de compote de pommes. Elle a lu quelque part, ou entendu dire, que les pommes facilitent l’élimination des graisses. Si Maria prend soin d’Alexandre dont le taux de cholestérol est trop élevé, elle est beaucoup moins exigeante pour elle-même et ne peut s’empêcher de consommer des sucreries entre les repas. Pour satisfaire ses envies, elle dispose d’une réserve impressionnante de barres chocolatées, de biscuits fourrés à la crème et de gaufres qu’elle grignote en cachette.

Pour l’heure, Alexandre somnole dans son fauteuil, au salon. Maria lui apporte son petit-déjeuner servi sur un plateau. Elle remonte la couverture jusqu’à ses épaules, jusqu’à ses mèches de cheveux blancs, en disant doucement :

« Sois raisonnable, tu sais que tu es fragile, tu t’enrhumes pour un rien, alors tu tousses à rendre l’âme. » Et tout en chassant une mouche qui trottine sur son nez et la chatouille, elle ajoute :

« Allez, mange, mon trésor, et surtout tâche d’être propre. »

L’insecte dérangé se pose sur la vitre derrière le divan et s’immobilise. Et puis le temps s’arrête.

Maria a 78 ans. Elle est née en 1932, le 1er mars, au même moment où le bébé de Charles Lindbergh était kidnappé à Hopewell dans le New Jersey. Elle a vécu une jeunesse heureuse à Bouillon, au pied du château fort. Elle est l’enfant unique d’Émilie Toussaint, femme d’ouvrage, et de Victor Laruelle, ouvrier d’usine à La Bouillonnaise, une fabrique de quincaillerie en aluminium située sur les hauteurs de la ville.

Son destin s’est joué le 5 juillet 1953. Ce dimanche-là, en fin de matinée, quatre jeunes gens, tous ouvriers dans une manufacture de tapis de Sedan, passaient la douane au Beaubru pour fêter l’anniversaire de l’un d’entre eux, Lucien Bailly.

Depuis des décennies, puisque tout est fermé chez eux – repos dominical oblige –, les Français de la région de Carignan, Sedan et Charleville ont pour habitude d’envahir les bourgades touristiques belges. Ils s’entassent dans les restaurants et les cafés avant de faire le plein de chocolats, de pâtisseries fines et de bières d’abbaye. Eux qui se targuent d’être les meilleurs gastronomes de la planète – leur cuisine figure depuis peu au patrimoine mondial de l’Unesco – n’ont pas honte de fréquenter des établissements proposant une carte minimaliste : frites omelette, frites cervelas, frites boulettes et, pour les plus raffinés, moules frites, le tout baignant dans des sauces industrielles. Les psychologues et les sociologues qui se sont penchés sur ce phénomène n’ont jamais pu expliquer cette attirance perverse qui a pour conséquence première d’altérer la sensibilité des papilles gustatives.

Chaque dimanche donc, les descendants d’Henri IV et de sa poule au pot, les amateurs d’andouillettes et de cuisses de grenouilles s’encanaillent de l’autre côté de la frontière où tout leur paraît si différent. « La Belgique, c’est le paradis, monsieur. Et c’est tellement plus drôle. »

Cette joyeuse virée à Bouillon ne pouvait mieux tomber pour Lucien et ses compagnons. En effet, le premier dimanche de juillet, on fête Pierre et Paul, les saints patrons de la ville. En ce jour de kermesse, sur la place du Marché, au bord de la Semois, les attractions foraines se bousculent entre le bastion du Dauphin et le pont de Liège.

Le p’tit Léon avait installé sa roulette du pauvre en face du Nougat Joseph, à proximité de la buvette où stagnaient les assoiffés du coin. Après le rituel Rien ne va plus, le petit homme, bourré de tics, lançait, en la faisant tourner sur elle-même, une boule de billard qui, en bout de course, finissait par se loger dans un des évasements creusés grossièrement à même la pièce de bois de son casino ambulant. « Le 22, mesdames et messieurs. Un numéro à l’abandon. Tout bénéfice pour la banque. Faites vos jeux… »

Le hasard n’était pas seul à déterminer les gagnants. Si la boule faisait mine de vouloir s’installer sur une case qui avait eu les faveurs des parieurs, un coup de genou habilement donné par le Buster Keaton local avait pour effet d’envoyer la sphère se faire voir ailleurs, dans un coin moins fréquenté.

Lucien Bailly ne jouait plus depuis quelques minutes. Il avait mieux à faire, ne pouvant détacher ses yeux d’un beau brin de fille qui s’amusait des réflexions lancées à la cantonade. Les regards des deux jeunes gens finirent par se croiser. Il sourit, elle baissa la tête. Il s’approcha d’elle, lui paya un verre de limonade et l’invita au bal du soir, sous les tilleuls ornés de lampions de la place Verte. Lucien avoua à Maria qu’il était sensible à ses charmes. Il ne le dit pas avec des mots, mais en la serrant fort dans ses bras. L’accordéon fit le reste.

Les rouleaux compresseurs n’étaient pas toujours au repos le dimanche, pensa-t-elle. Et Maria le fit savoir en rougissant.

« Faut pas croire, Alexandre, les choses ne se passent pas toujours comme dans les romans à l’eau de rose… Je n’ai pas eu le coup de foudre ce jour-là. À vrai dire, je ne savais pas trop ce qui m’arrivait, j’étais heureuse qu’un garçon s’intéresse à moi, me paie à boire, m’invite au bal. Il y avait tellement de filles sur la place de la fête et c’est sur moi que ce Français avait jeté son dévolu. Pouvais-je le décevoir ? Alors je me suis dit qu’il valait mieux laisser passer le temps. »

Gauthier, le meilleur ami de Lucien, avait trois qualités : il ne parlait jamais pour ne rien dire, il dansait comme un dieu, et, surtout, il possédait une voiture. Tous les dimanches, vers 14 heures, la deuch du Gauthier s’arrêtait à Bouillon, sur la petite place près du tunnel, et en route pour Ici la France, un dancing situé entre Vresse et Gedinne, tenu par un fermier belge et son épouse de nationalité française. La piste de danse se trouvait en territoire français, et le parking, en Belgique. Ça guinchait dans un pays, et ça se bécotait dans l’autre. Moi, je laissais faire, c’était plutôt agréable. Lucien était bavard à cette époque, je l’écoutais sans donner un avis, du moins sans le contrarier. Quand il a proposé une date pour notre mariage, je me suis dit autant lui qu’un autre, il était gentil, travailleur et, surtout, mes parents l’appréciaient. J’avais donc toute une vie pour apprendre à l’aimer…

Et puis, c’est quoi l’amour ?

9 h 40…

Maria achève son carré de chocolat à la crème, chiffonne le papier d’emballage, puis ramasse les petits morceaux de biscotte tombés sur la table de la cuisine lors du petit-déjeuner. Elle jette le tout dans la poubelle avant de retourner au salon, elle s’assied près de son compagnon et achève son récit :

« Après notre mariage, Lucien n’avait plus grand-chose à me confier. Comme s’il avait épuisé son quota. Des “Ça va ?”… des “Qu’est-ce qu’on mange ?”… des “Quel temps de chien !”… des riens du tout pour briser les silences. Faire semblant, oui, voilà à quoi on occupait nos journées… et nos nuits. Comme tous les couples, j’imagine. Tu sais quoi, Alexandre, les meilleurs moments, on les a passés au dancing Ici la France. C’est ce que je me suis dit samedi dernier, chez la marchande de journaux de la Grand-Rue, quand j’ai revu Marcelle, la patronne du café frontière. Même après toutes ces années, je l’ai tout de suite reconnue, la Marcelle. La voix, ça ne trompe pas. Elle tournait les pages d’un magazine, tout en déroulant une interminable tirade à l’adresse de la vendeuse, toujours aussi stoïque derrière son comptoir, celle-là.

La surprise était telle que, sans réfléchir, j’ai interrompu son monologue. J’ai osé, bien que ce ne soit pas dans mes habitudes…

Excusez-moi, c’est bien vous, Marcelle ? Je ne me trompe pas ?

— Oui, c’est moi… qu’elle a répondu. Marcelle Thomas. On se connaît ?

— Je pense bien, oui. On a souvent fréquenté votre établissement, Lucien et moi. Avant notre mariage. Ça fait près de soixante ans. Avec nous, il y avait aussi Gauthier, un ami de mon mari.

— Attends un peu, ça me revient… le Gauthier, tu dis… c’était pas un grand gaillard qui vivait chez sa mère à Vrigne-aux-bois ?

— Oui, pas très causant, mais toujours prêt à rendre service.

— Je me souviens parfaitement de ce garçon. Comment l’oublier ? Un fameux danseur celui-là, un véritable spectacle à lui tout seul. Quand il dansait le rock, on faisait cercle autour de lui. Tu as touché en plein dans le mille, ma belle, Ici la France, c’est moi. »

Ça me faisait tout drôle de la revoir… pour une fois de l’autre côté du comptoir, côté client.

« Tu as le temps ? demanda-t-elle en fouillant dans son porte-monnaie pour payer son Paris-Match.

— C’est que…

— Tu as le temps. Parfait. On va fêter nos retrouvailles. Je t’offre l’apéro chez le Robert.

— Mais…

— C’est ma tournée, ma belle, comme au bon vieux temps. Suis-moi !

J’étais aux ordres. Comme je te le dis, Alexandre. » J’ai remis dans le rayon le journal que je m’apprêtais à acheter. En passant devant le comptoir, j’ai eu un haussement d’épaules, un geste d’excuse qui voulait dire… ‘‘Que voulez-vous, impossible de résister à pareille femme de tête’’, puis j’ai pressé le pas pour me mettre dans ceux de la grande Marcelle.

Une fois n’est pas coutume, il n’y avait pas foule dans le café. On a pris place près de la fenêtre du fond, à côté de la porte des cuisines.

Sans me demander ce que je désirais, Ici la France a passé commande :

— Robert, deux portos, du bon, et que ça saute !

— Du porto ? Vous croyez que… ai-je répliqué sans pouvoir terminer ma phrase, tout de suite interrompue par la terrible Marcelle :

— J’aurais préféré du champagne, ma belle. Toi aussi sans doute. Mais pour notre malheur, le Robert ne sait pas ce que c’est. Monsieur ne fait pas dans la dentelle.

Elle avait parlé haut et fort, pour que tout le monde entende. Les habitués, perchés sur les tabourets, éclataient de rire.

— Tout de même, du porto…, j’ai fait remarquer, je n’ai pas l’habitude, j’aurai plus de jambes, moi.

— Tu les sentiras plus, en effet, qu’elle a lancé du tac au tac. Rien de tel pour huiler les rouages.

Le patron, tout sourire, apportait déjà les apéros.

Alexandre, tu sais comment il est, le patron de La vieille Ardenne, il rigole tout le temps. Ici la France lui fit un signe discret qu’il comprit parfaitement.

Le temps de le dire, le Robert était de retour et posait la bouteille entamée sur la petite table.

Après avoir trempé mes lèvres dans le liquide, j’ai demandé :

— Marcelle… si c’est pas trop indiscret : quel âge avez-vous ?

— Quatre-vingt-dix, ma belle ! Ça te la coupe, hein ? »

Tout le monde dans le café a applaudi la performance.

En effet, ça me l’avait coupé. C’est vrai qu’elle en faisait vingt de moins. Rien d’abîmé chez elle : regard clair, visage lisse, corps bien proportionné, voix agréable, assurée.

Ah, c’étaient les bonnes années ! a-t-elle ajouté. Les dimanches, on refusait du monde, tu te souviens ? Et chaque jour de la semaine, on accueillait des cars. Des excursionnistes en ribote dans la vallée de la Semois qui venaient manger leurs tartines chez nous et boire quelques verres de gnôle. Mon mari avait obtenu de la préfecture de Charleville l’autorisation exceptionnelle – un privilège octroyé à un ancien résistant – d’exploiter un débit de boissons, à condition de ne jamais servir des bières. Je te demande un peu. De la goutte, du pinard, mais pas de bière. On faisait aussi des frites. Ah ! elles étaient bonnes, nos frites ! Ça déplaçait du monde. Mais on ne pouvait pas les servir dans des assiettes, on n’avait pas le droit de faire restaurant. Malgré toutes ces petites tracasseries, on n’a pas eu à se plaindre, on a bien travaillé…

Ici la France était intarissable, ponctuant chaque anecdote d’un grand éclat de rire auquel répondaient les alignés du bar, après quoi elle remplissait les verres. Moi, j’étais sous le charme, d’autant plus que l’apéro commençait à faire son effet. Ça m’arrangeait qu’elle tienne le crachoir, je n’avais pas du tout envie de me laisser aller à des confidences, d’autant plus que tout le comptoir tendait l’oreille. De toute façon, je n’avais rien d’intéressant à dire. Raconter mon histoire ? À quoi bon… »

Maria Laruelle et Lucien Bailly ont répondu oui au doyen de Bouillon presque un an jour pour jour après leur rencontre. Le couple s’est installé à Sedan, dans un appartement de quatre pièces, au premier étage d’un immeuble situé au coin de la rue Sainte-Barbe et de la rue de l’Horloge. Maria a travaillé comme serveuse dans le café du rez-de-chaussée, jusqu’à la naissance d’une fille en 1964, le 23 juin, à l’heure même où le pape Paul VI, applaudi par une commission de vingt-six cardinaux, condamnait, en conférence de presse, la pilule contraceptive. Pendant une décennie, Maria, confinée entre l’église Saint-Charles et le colossal château fort d’un côté, entre la place d’Armes et la rue Saint-Michel de l’autre, trottinait six jours sur sept dans la salle enfumée du bistro. Elle en a descendu et monté des escaliers : les allers-retours de l’appartement au café et du café à la cave. Sur son lieu de travail, le brouhaha, les cris, les réflexions graveleuses, les rengaines du juke-box, les crachements de la machine à café et les yeux enfumés qui piquent ; à l’étage, les travaux ménagers, les silences, les conversations feutrées, les prières.

10 h 10…

« Jamais tu ne tiendras le coup jusqu’à midi, Alexandre. Tu n’as pour ainsi dire pas touché à ta biscotte et, encore une fois, tu as renversé du café. Remonte la couverture, il fait frisquet, je trouve. Là, parfait. Je vais régler le thermostat. C’est pour ton bien. Que dis-tu ? Bien sûr il faut économiser le mazout, mais pas au prix de sa santé. À notre âge… Tu n’es pas raisonnable, tu sais. »

Maria hausse les épaules, tourne les talons et entre dans la cuisine en marmonnant. Elle tire une chaise vers l’arrière en faisant un bruit épouvantable, s’assied à table et se sert sa deuxième tasse de café de la journée. Elle déballe une gaufre qu’elle ne trouve pas à son goût. « Trop sèche, dit-elle à haute voix, à tel point qu’elle se casse, s’effrite. L’impression de manger de la poussière. » Alors, elle étale dessus une bonne couche de gelée de mûres. Tout en mâchant, elle pense à son compagnon. Cela fait des semaines qu’il se laisse aller, qu’il manque d’énergie, vautré dans son fauteuil, à refaire le monde.

La vieille dame se lève, va à l’évier, fait la vaisselle, puis se poste à la fenêtre pour observer ses amis les oiseaux qui picorent les graines semées sur les dalles de la terrasse. Tout va bien. De l’autre côté de la rue, un rayon de soleil se glisse entre deux maisons rapprochées, se faufile dans l’entrelacs des ramures, perce la vitre et allume le beau visage rond de Maria qui plisse les yeux, tourne la tête en direction du salon et prophétise :

« Tu sais quoi, mon grand, on aura un Noël au balcon. »

10 h 50…

Pauline Bailly, assise à la place qui lui est réservée dans la salle des profs, tourne distraitement les pages de la revue qu’elle vient d’acheter. Pour être dans le coup, un professeur se doit d’être au courant de l’actualité politique et culturelle, il doit pouvoir débattre avec ses élèves et ses collègues des sujets brûlants qui font l’objet de polémiques dans les médias. C’est pourquoi, chaque lundi, en milieu de matinée, Pauline achète un magazine au bureau de tabac qui fait le coin, en face du lycée où elle enseigne le français. Pas toujours la même publication, bien que son choix porte le plus souvent sur les InRocks qui fait plus branché que Libé ou Marianne. C’est comme pour la nourriture, estime-t-elle, il faut varier les plats pour élargir l’éventail des saveurs. Ce en quoi elle paraphrase le prof de gym qui, bien plus prosaïquement, déclare à tout bout de champ : « Changement de viande excite l’appétit ! » On s’en doute, en abusant de cet aphorisme, le goujat ne fait nullement référence au domaine culinaire.

Le titre d’une brève attire l’attention de Pauline.

Changement de viande excite l’appétit…

Le 29 novembre dernier, Gaël P. (nom d’emprunt), âgé de 25 ans, fut condamné par le tribunal de Périgueux. L’homme était poursuivi pour déviance sexuelle. En effet, il était accusé d’avoir sodomisé un poney. Pour justifier la peine de prison (un mois) assortie d’un sursis, le juge a tenu compte du fait que rien ne prouvait que l’animal fût consentant. Gaël a prétendu que, pendant l’acte d’amour, sa partenaire a joui…

« Au-delà de mes espérances, monsieur le juge… il y a des signes qui ne trompent pas. À moi, on ne la fait pas, je suis un connaisseur en la matière. Je lui ai donné du plaisir au poney, en même temps qu’il m’en rétrocédait. Où est le mal ? » Et le lascar qui ne manque pas d’humour a ajouté : « La ponette avait-elle besoin de s’exposer nue à mon appétit sexuel ? Avouez que c’est de la provocation, monsieur le juge. Dès que je l’ai vue dans son carré d’herbe, qui me regardait avec de doux yeux, j’ai senti le désir monter. Je n’ai pu résister. »

Les arguments du « pénétrant » n’ont en rien infléchi la décision de la justice.

Après avoir pris soin de surligner le titre, elle découpe l’article qu’elle s’empresse de punaiser en plein centre du panneau réservé aux infos. Elle retourne à sa place, puis se remet à tourner les pages de son magazine, un petit sourire voyou au coin des lèvres. Onze heures… Bientôt, comme de coutume, le prof de gym fera une entrée tapageuse dans la salle commune. Après s’être approvisionné au distributeur de boissons, il s’arrêtera devant le panneau d’affichage, comme il le fait chaque fois, pour commenter à sa manière les notes de service, tout en tournant une petite cuillère dans sa tasse de café…

17 h…

Les flammes, dans l’âtre, éclairent par intermittence le visage d’Alexandre. Maria se penche au plus près de son compagnon : elle veut voir les images défiler dans ses yeux et, surtout, elle veut comprendre. Mais comprendre quoi ?

La suite de l’histoire sans cesse recommencée… « Que disais-tu déjà ? Il faisait beau ce jour-là, c’est ça ? Très chaud même… la canicule annoncée. Les vêtements collaient. C’est ça ? Et tu as ajouté que, par bonheur, il y avait là quelque part un coin ombragé, la fraîcheur du ruisseau, la mousse… »

Alexandre prend le relais, ses lèvres remuent à peine, les syllabes hésitent, bégayent, entrecoupées de silences, les mots s’agencent en phrases et, à la longue, son récit se construit :

« Le temps… le temps ne s’arrête pour rien, parfois il hésite, flemmarde. Ce jour-là, j’étais allongé dans l’herbe, au bord du chemin qui conduit au Moulin Joly, l’esprit en alerte, car je savais qu’il allait enfin se passer quelque chose. C’était l’été dernier, dans un décor fané d’ocre et de safran. L’air était étouffant, les pierres brûlaient. Mû par une force qui transcende, ce qu’on nomme l’enthousiasme, je me suis concentré sur le frottement soyeux des ailes des libellules… longuement, jusqu’au miracle, quand j’ai enfin réussi à décrypter leur dialecte.

Le temps, Maria… dans leur jargon, il était question de temps, en effet… À vrai dire, des moments, des séquences à traiter, mesurées à l’aune des mots : vents, fleurs, pluies, rosée, brouillard, lignes… Comme tu vois, rien que des préoccupations de libellules. Dans les semaines qui ont suivi, la larve que j’étais a amorcé sa métamorphose. Moi, le poète, mouillé par les averses, séché par les zéphyrs, étourdi par les parfums, je me suis goinfré de framboises et de myrtilles et, visité par des créatures grouillantes, j’ai rêvé dans les mousses. »

22 h 30…

Pauline peine à finir sa phrase. Elle sait que la fatigue l’empêchera d’arriver au bout de la préparation du dernier cours du lendemain. Elle programmera donc son réveil pour qu’il sonne à six heures – au lever, les idées sont plus claires –, elle choisira des extraits de l’Antigone de Henry Bauchau, dans le but d’illustrer un exposé sur l’indignation, en réponse à l’iniquité. Tout d’un coup, elle a chaud, trop chaud, une sensation qu’elle n’avait pas la seconde d’avant. Et pourtant, le thermostat du radiateur est réglé au minimum. Demain, elle enverra un mail au syndic de copropriété pour se plaindre.